대한민국의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국의 역사는 1948년 대한민국 정부 수립 이후 여섯 번의 공화국 체제를 거치며 이어져 왔다. 제1공화국은 이승만 대통령 시기, 제2공화국은 내각책임제, 제3, 4, 5공화국은 박정희, 전두환 대통령의 독재 정권 시기였다. 제6공화국은 6월 항쟁 이후 대통령 직선제를 통해 수립되어 현재까지 이어지고 있으며, 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 정부를 거쳤다. 경제적으로는 미국의 원조에서 시작하여 경제 개발 5개년 계획을 통해 고도성장을 이루었으나, IMF 외환 위기를 겪기도 했다. 문화적으로는 전통 문화 계승과 새로운 문화 창조 노력이 이어졌으며, 교육, 언론, 스포츠 등 다양한 분야에서 변화를 겪었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 역사 - 색동회

색동회는 1923년 방정환을 중심으로 창립되어 어린이들에게 다채로운 꿈과 희망을 주고자 아동 문화 운동을 펼친 단체로, 잡지 발간, 어린이날 제정, 행사 개최 등을 통해 아동문학과 교육의 중요성을 알리고, 광복 후 활동을 재개하여 현재까지 이어지며 아동 교육에 공헌한 사람들을 시상하는 색동회상을 제정했다. - 대한민국의 역사 - 6.25 전쟁

6.25 전쟁은 1950년 북한의 남침으로 시작되어 1953년 휴전 협정으로 종결되었으며, 한반도의 분단과 막대한 인명 피해를 초래한 한국 전쟁을 의미한다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 나고야시

아이치현에 위치한 나고야시는 아쓰타 신궁을 중심으로 발전하여 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스 등의 거점이었으며, 도요타 자동차 중심의 자동차 산업과 MICE 산업 발달, 엑스포 2005 개최, 나고야 의정서 채택 등으로 국제적인 도시로 성장한 16개 구로 구성된 약 230만 명의 인구를 가진 복합적인 도시이다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 진공관

진공관은 진공 상태 용기 내부에 전극을 갖춘 전자 장치로, 다이오드와 트라이오드 발명 후 20세기 중반까지 널리 쓰였으나 트랜지스터 등장으로 사용이 줄었지만, 고주파/고출력 분야나 오디오 앰프 등 특정 분야에서 다양한 종류로 여전히 사용되고 있다.

| 대한민국의 역사 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 국가 | 대한민국 |

| 위치 | 동아시아 |

| 수도 | 서울 |

| 정치 체제 | 민주공화국 |

| 역사적 배경 | |

| 선사 시대 | 구석기 시대 신석기 시대 청동기 시대 |

| 고대 국가 형성 | 고조선 삼국 시대 고구려 백제 신라 가야 |

| 통일 신라 및 발해 | 남북국 시대 통일신라 발해 |

| 고려 시대 | 고려 |

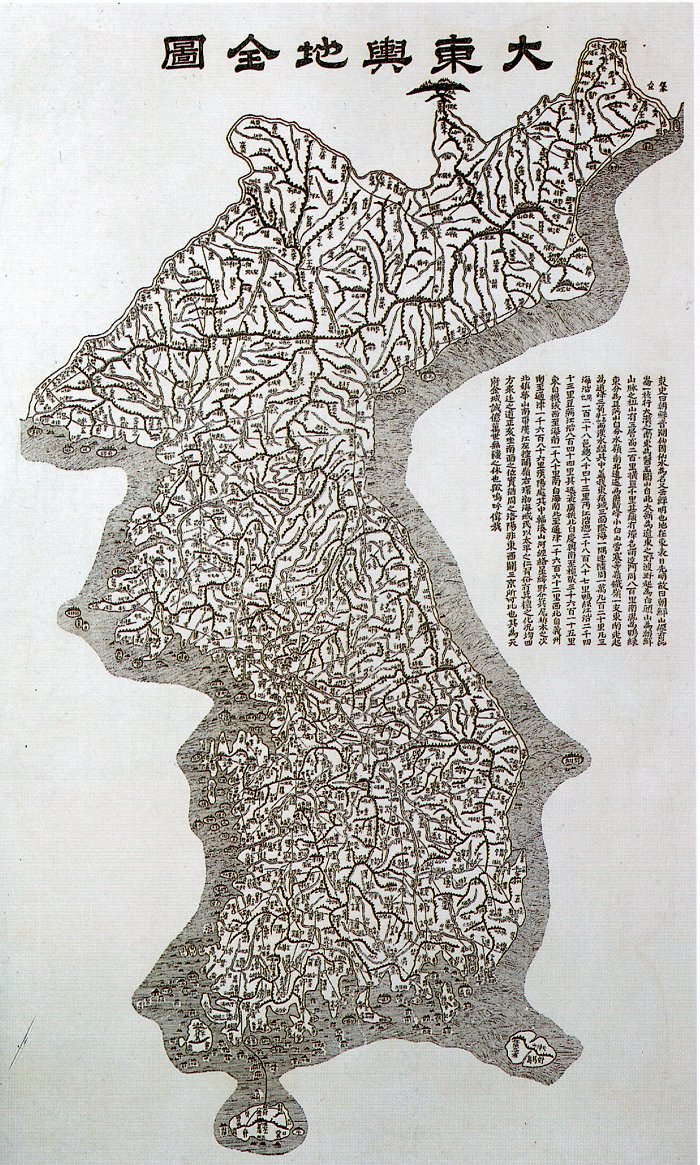

| 조선 시대 | 조선 |

| 대한제국 | 대한제국 |

| 일제 강점기 | 일제강점기 (1910년 ~ 1945년) |

| 대한민국 임시정부 | 대한민국 임시정부 |

| 광복 이후 | 미군정 대한민국 건국 한국 전쟁 |

| 대한민국 정부 수립 이후 | |

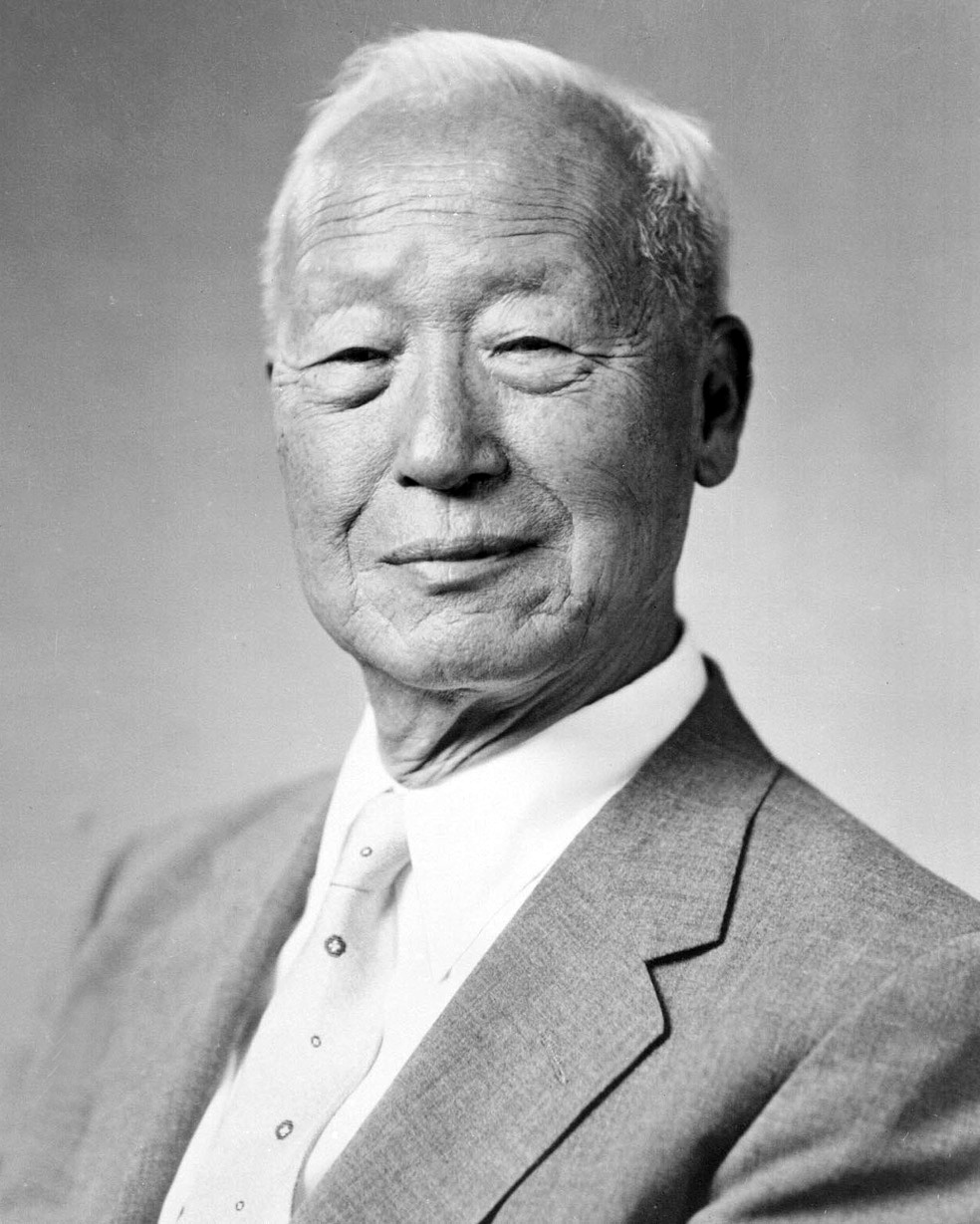

| 제1공화국 | 이승만 정부 (1948년 ~ 1960년) |

| 제2공화국 | 윤보선 정부, 장면 내각 (1960년 ~ 1961년) |

| 군사 정부 | 국가재건최고회의 (1961년 ~ 1963년) |

| 제3공화국 | 박정희 정부 (1963년 ~ 1972년) |

| 제4공화국 | 박정희 정부 (1972년 ~ 1979년) |

| 제5공화국 | 전두환 정부 (1981년 ~ 1988년) |

| 제6공화국 | 노태우 정부 (1988년 ~ 1993년) ~ 현재 |

| 정치 | |

| 대통령 | 윤석열 |

| 국무총리 | 한덕수 |

| 국회 의장 | 우원식 |

| 대법원장 | 조희대 |

| 헌법재판소장 | 이종석 |

| 지리 | |

| 위치 | 한반도 남부 |

| 면적 | 100,210 제곱킬로미터 |

| 인구 | |

| 총인구 (2023년) | 51,628,117명 |

| 인구 밀도 | 516명/제곱킬로미터 |

| 경제 | |

| 통화 | 원 (KRW) |

| 명목 GDP (2023년) | 1조 7,000억 달러 |

| 1인당 명목 GDP (2023년) | 33,147달러 |

| 기타 정보 | |

| ISO 3166-1 alpha-2 | KR |

| 국가 코드 | 410 |

| 인터넷 최상위 도메인 | .kr |

| 국제 전화 코드 | +82 |

2. 시대 구분

1919년부터 1948년까지 이어진 대한민국 임시정부 시기 이후, 1948년 대한민국 정부 수립과 함께 대한민국의 역사가 시작된다. 대한민국의 역사는 정부 수립 이후 여러 차례의 헌법 개정을 거치며 공화국으로 시대를 구분한다. 이승만 대통령의 제1공화국부터 시작하여 현재의 제6공화국까지 총 여섯 번의 공화국 체제가 이어져 왔다.

일반적으로 공화국의 차수는 헌법 개정에 따라 나뉜다. 1987년 6월 항쟁의 결과로 수립된 제6공화국 헌법은 대통령 5년 단임제를 주요 내용으로 하며, 30년 이상 유지되고 있다. 이 때문에 제6공화국 시기부터는 각 대통령의 이름을 따 정부별로 시기를 구분하는 것이 일반적이다. 예를 들어, '문민정부', '국민의 정부', '참여정부' 등으로 부른다. 때로는 제6공화국이라고 할 때 노태우 정부만을 지칭하는 경우도 있다.

대한민국의 역사는 민주주의와 독재 통치가 번갈아 나타나는 시기로 특징지어진다. 제1공화국은 초기에는 민주주의를 표방했으나 점차 권위주의적으로 변모하여 4.19 혁명으로 막을 내렸다. 제2공화국은 민주적인 의원 내각제를 채택했으나 5.16 군사 정변으로 1년도 채 되지 않아 무너졌다. 이후 들어선 제3공화국, 제4공화국, 제5공화국은 형식적으로는 민주주의를 표방했지만, 실제로는 군사 통치의 연장선상에 있다는 평가를 받는다.[3] 특히 제4공화국의 유신 헌법과 제5공화국 헌법은 각각 박정희, 전두환 등 당시 집권 세력의 장기 집권과 권력 유지를 위한 독재 체제 강화 목적이 뚜렷했다는 비판이 제기된다. 1987년 6월 항쟁을 통해 국민들의 민주화 요구가 관철되면서 현재의 제6공화국이 수립되었고, 이후 대한민국은 점진적으로 자유 민주주의 체제를 안정시켜 왔다.

다음은 대한민국 역대 공화국별 주요 특징이다.

| 공화국 차수 | 정부 형태 | 특징 | 주요 사건 및 평가 |

|---|---|---|---|

| 제1공화국 (1948-1960) | 대통령제 | 간선제에서 직선제로 개헌, 중임 제한 폐지 (사사오입 개헌) | 한국 전쟁, 권위주의 통치 심화, 4.19 혁명으로 붕괴 |

| 제2공화국 (1960-1961) | 의원 내각제 | 양원제(민의원과 참의원) 채택, 국무 총리 실권 | 4.19 혁명 후 수립, 5.16 군사 정변으로 붕괴 |

| 제3공화국 (1963-1972) | 대통령제 | 4년 중임(1번), 직선제, 단원제 국회 | 5.16 군사 정변 이후 출범, 경제 개발 추진 |

| 제4공화국 (1972-1981) | 유신 헌법, 통일주체국민회의 간선제 (임기 6년, 중임 제한 폐지) | 10월 유신 선포, 독재 강화, 10·26 사건 발생 | |

| 제5공화국 (1981-1988) | 7년 단임, 선거인단 간선제 | 12·12 군사 반란 후 신군부 집권, 5.18 광주 민주화 운동 진압, 6월 항쟁 발생 | |

| 제6공화국 (1988-현재) | 5년 단임, 직선제 | 6월 항쟁 결과 수립, 대통령 직선제 도입, 현행 체제 |

2017년을 기준으로, 현행 5년 단임 대통령제가 책임 정치 구현에 한계가 있다는 지적[159]이 제기되면서, 대통령 임기를 4년 중임제로 바꾸는 등의 내용을 포함한 개헌 논의가 꾸준히 이어지고 있다.[160]

2. 1. 제1공화국 (1948-1960)

1948년 8월 15일, 이승만을 초대 대통령으로 하여 대한민국 정부가 공식 출범하였다. 이로써 주권은 새로운 정부에게 넘어갔다. 같은 해 9월 9일에는 북한에서 김일성을 중심으로 한 조선민주주의인민공화국 정부가 수립되었다.[17][18][19] 그러나 1948년 12월 12일, 제3차 국제 연합 총회는 결의안 195호를 통해 대한민국을 한반도의 유일한 합법 정부로 인정했다.[20]

정부 수립 이후 남한에서는 토지 개혁에 대한 요구가 높아져 1949년 6월에 시행되었다. 이 개혁으로 대지주들은 토지를 처분해야 했고, 농가의 약 40%가 소규모 토지를 소유하게 되었다.[21] 하지만 해방 전 지주와 연관이 있던 이들에게 우선권이 주어지면서, 일부 친일파 관련 인사들이 재산을 유지하거나 얻는 문제점도 있었다.[17] 북한은 이미 1946년에 토지 개혁을 실시하여 사유 재산과 친일파 소유 시설 등을 몰수하고 국유화한 상태였다.[17]

이승만 정부는 반공주의와 "북진 통일"을 주요 정책 기조로 삼았다. 미국과의 강력한 연대를 추구하며 주한 미국군의 주둔을 원했고, 막대한 규모의 미국 원조를 받았다.[22][24] 일본과의 관계 정상화를 위한 회담도 있었으나 큰 성과는 없었다.[23] 한편, 정부는 국내 반대 세력에 대해 강경한 입장을 보였으며, 관용이 부족하다는 평가를 받는다. 1948년에는 제주 4·3 사건과 여수·순천 사건에서의 군사 반란을 진압하는 과정에서 많은 희생자가 발생했다.[25][18][26] 일례로 1948년에는 공산주의 음모 혐의로 훗날 대통령이 되는 박정희를 체포하여 유죄 판결을 내리기도 했다.

1950년 5월 30일에 치러진 제2대 국회의원 선거에서는 정부의 강경 노선에 동의하지 않는 무소속 후보들이 다수 당선되어, 당시 정부 정책에 대한 국민적 지지가 높지 않았음을 보여주었다.[18][27][28]

1950년 6월 25일, 북한군이 남한을 침공하면서 한국 전쟁이 발발했다. 전쟁 초기 후퇴 과정에서 대한민국 군대는 보도 연맹 사건을 일으켜 수만 명의 공산주의자 또는 동조자로 의심되는 민간인을 학살하기도 했다.[29] 미국을 중심으로 한 16개국 유엔군(UNC)이 한국을 지원하기 위해 파병되었고, 이후 중국이 북한을 지원하며 전쟁에 개입했다.[30][31][32] 전쟁은 막대한 인명 피해와 파괴를 낳았으며, 전선은 현재의 비무장 지대(DMZ) 부근에서 교착 상태에 빠졌다. 1951년 7월 시작된 휴전 협상은 1953년 7월 27일 판문점에서 체결되었다.[33] 휴전 후 정부는 상징적인 날짜인 1953년 8월 15일에 서울로 복귀했다.[30][34]

전쟁 이후 이승만 대통령은 권력 기반을 강화하며 권위주의적 통치를 심화시켰다. 1952년 임시 수도였던 부산에서는 계엄령을 선포하고 반대파 국회의원들을 체포하며 대통령 직선제 개헌(일명 부산 정치 파동)을 강행하여 재선에 성공했다.[35][36][37] 1954년에는 국회를 장악한 뒤, 초대 대통령에 한해 중임 제한을 철폐하는 사사오입 개헌을 통과시켜 1956년 재선에 성공했다.[38] 이후 야당 지도자였던 조봉암을 간첩 혐의로 사형시키는 등 정치적 반대 세력에 대한 탄압을 강화했으며,[37][39] 1958년에는 국가보안법 개정을 통해 정부의 통제를 더욱 확대하려 시도했다.[36]

이러한 권위주의적 통치 강화는 국민적 반발을 불러일으켰으나, 이승만 정부는 1960년 3월 대통령 선거에서 대규모 부정을 통해 정권 연장을 시도했다.[40] 선거 당일, 마산에서 부정 선거에 항의하는 학생과 시민들의 시위가 발생했다. 처음에는 경찰에 의해 진압되었으나, 이후 시위 참가 학생이었던 김주열의 시신이 눈에 최루탄이 박힌 채 마산 앞바다에서 발견되면서 국민적 분노가 폭발했고 시위는 전국적으로 확산되었다.[50][41] 1960년 4월 19일, 서울에서 여러 대학과 학교의 학생들이 거리로 나와 대규모 시위를 벌였으며, 이는 4·19 혁명으로 이어졌다. 정부는 계엄령을 선포하고 군대를 동원해 시위대에 발포하며 강경 진압에 나섰으나[50][42][43], 4월 25일 대학교수들의 시위까지 이어지자 결국 이승만 대통령은 4월 26일 하야를 발표하고 망명길에 올랐다.[44] 이로써 제1공화국은 막을 내렸다.

2. 2. 제2공화국 (1960-1963)

4·19 혁명 이후 허정 외무부 장관이 이끄는 과도 정부가 잠시 정권을 운영했다.[45] 1960년 7월 29일 새로운 국회의원 선거가 실시되었고, 제1공화국 시절 야당이었던 민주당이 압승하여 제2공화국이 출범했다.개정된 헌법은 대통령이 명목상의 국가원수 역할만 수행하고 실질적인 행정권은 국무총리가 갖는 의원 내각제를 채택했다. 이는 대한민국 역사상 처음이자 마지막으로 의원 내각제를 채택한 사례이다.[46] 또한 국회는 민의원과 참의원으로 구성된 양원제를 도입했다. 1960년 8월, 국회는 윤보선을 대통령으로, 장면을 국무총리로 선출했다.[50][47][48][49]

제2공화국 시기에는 이승만 정권 하에서 억눌렸던 다양한 정치적 목소리가 분출되었다. 특히 4·19 혁명을 주도했던 좌익 성향 단체와 학생 운동이 활발해졌다. 1960년 하반기에는 교원노조, 기자협회, 한국노총 등 각종 노동조합의 결성과 활동이 크게 늘어났다.[50][51] 제2공화국이 유지된 약 8개월 동안 전국적으로 약 2,000건의 시위가 발생하기도 했다.[52]

좌익 진영의 요구에 따라 장면 정부는 과거 제1공화국 시절 반민주적 행위나 부정부패에 연루된 군인 및 경찰 간부들에 대한 대대적인 숙청 작업을 진행했다. 이를 위해 1960년 10월 31일 특별법이 제정되었고,[53][54] 약 4만 명이 조사를 받아 이 중 2,200여 명의 공무원과 4,000여 명의 경찰관이 숙청되었다.[53] 정부는 또한 육군 병력을 10만 명 감축하는 방안을 검토했으나, 이 계획은 실행되지 못하고 보류되었다.[55]

경제적으로도 제2공화국 정부는 어려움에 직면했다. 정부는 5개년 경제 개발 계획을 수립했지만, 정권이 무너지기 전에 실행에 옮기지는 못했다.[56] 제2공화국 시기 환의 가치는 1960년 가을부터 1961년 봄 사이에 미국 달러 대비 절반 수준으로 급락했다.[57]

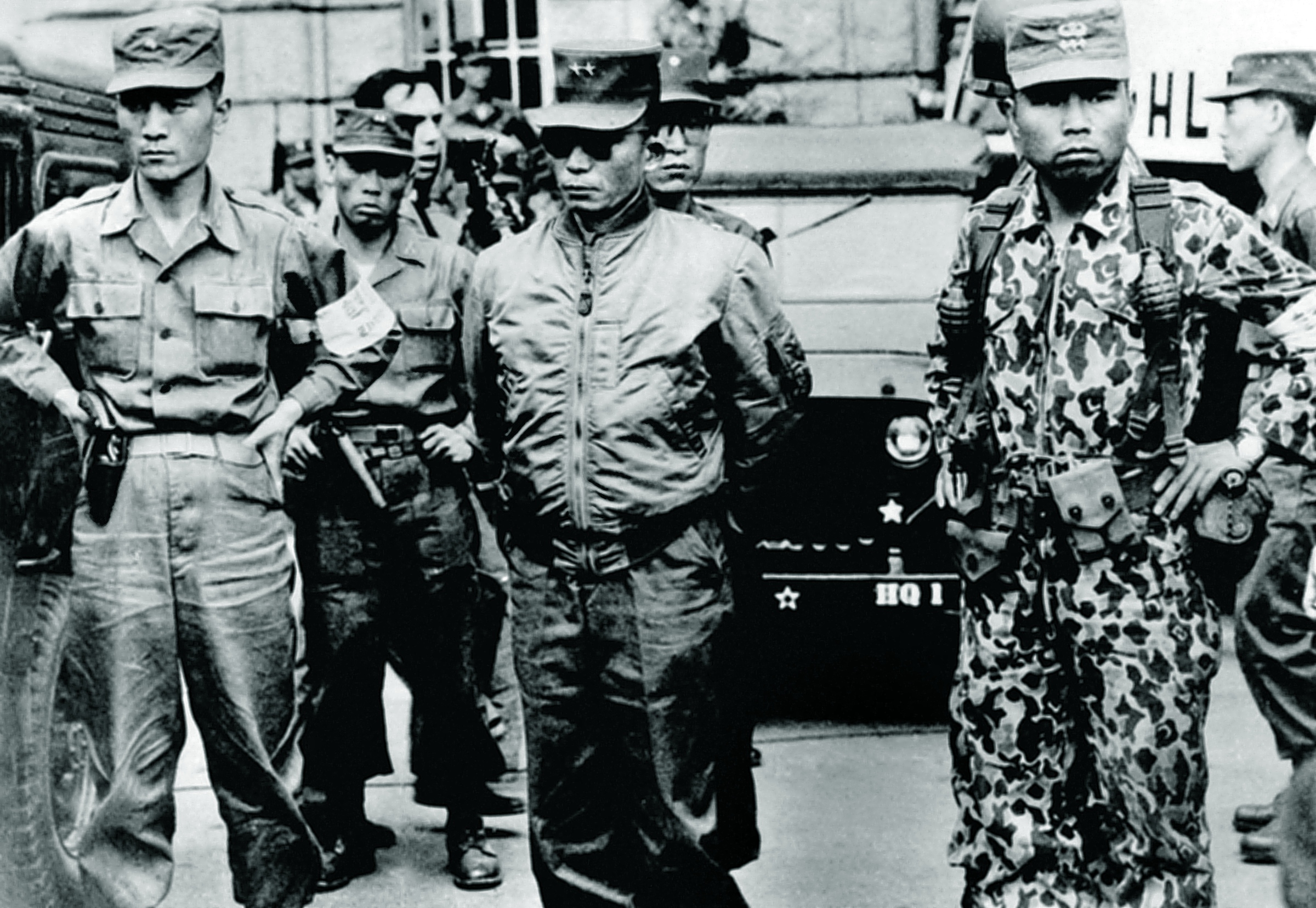

제2공화국은 국민적 지지 속에 출범했지만, 민주주의 경험 부족과 정치 세력 간의 갈등으로 사회적 혼란이 이어졌고, 효과적인 개혁을 추진하지 못했다. 결국 잦은 사회 불안과 정치적 혼란 속에서 1961년 박정희 소장이 주도한 5·16 군사 정변으로 인해 1년도 채 되지 않아 막을 내렸다.

2. 3. 제3공화국 (1963-1972)

1961년 5월 16일, 박정희 소장을 중심으로 한 군부 세력이 5·16 군사 정변을 일으켜 제2공화국 정부를 무너뜨렸다. 쿠데타 세력은 제2공화국의 개혁 조치에 불만을 품고 있었으며, 당시 사회 혼란이 지속될 경우 공산주의의 위협에 직면할 수 있다고 판단하여 직접 권력을 장악하기로 결정했다.[58][59][60]

군사 정권은 국가재건최고회의를 설치하고 국회를 해산했으며, 군 장교들이 행정 관료의 자리를 대신했다. 1961년 5월, 군정은 '혁명 공약'을 발표했는데, 주요 내용은 반공주의 강화, 미국과의 동맹 강화, 부정부패 척결, 자립 경제 건설, 남북통일 노력, 그리고 2년 내 민정 이양 등이었다.[58][59][60][61] 반대 세력을 통제하고 정보를 수집하기 위해 1961년 6월 중앙정보부(KCIA)가 창설되었고, 박정희의 조카사위인 김종필이 초대 부장을 맡았다.[59][61][62]

1962년 12월, 대통령제로 복귀하는 내용의 개헌안이 국민투표에 부쳐져 78%의 찬성률로 통과되었다.[63] 당초 박정희를 비롯한 군부 지도자들은 민정 이양 후 선거에 출마하지 않겠다고 약속했으나, 박정희는 중앙정보부 요원들을 중심으로 창당된 민주공화당의 대통령 후보로 나섰다. 결국 1963년 대통령 선거에서 윤보선 후보를 근소한 차이로 누르고 당선되어 제3공화국 시대를 열었다.[58][60][61][63]

제3공화국 헌법은 제2공화국의 의원 내각제와 부통령제를 폐지하고, 양원제 국회를 단원제로 바꾸었다. 대통령의 임기는 4년으로 직선제를 통해 선출되었으며, 한 차례 중임이 가능했다.

2. 4. 제4공화국 (1972-1981)

1971년 대통령 선거에서 박정희는 김대중 후보의 거센 도전을 받았으나 재선에 성공했다.[77] 그러나 곧이어 치러진 국회의원 선거에서 야당이 약진하여 개헌 저지선을 확보하자, 위기감을 느낀 박정희는 1971년 12월 6일 국가 비상사태를 선포했다.[64]이러한 국내 정치의 불안정한 상황 속에서, 국제적으로는 닉슨 독트린 발표 이후 강대국 간의 긴장 완화 분위기가 조성되었다. 이는 반공주의를 정권 유지의 명분으로 삼았던 박정희에게 새로운 국면을 맞게 했다.[64] 이에 정부는 1972년 7월 4일, 북한과의 통일을 위한 7·4 남북 공동 성명을 발표하고 서울과 평양에서 적십자 회담을 개최하는 등 예상 밖의 행보를 보였다. 그러나 이러한 움직임에도 불구하고 통일 정책의 실질적인 변화는 없었다.[74][78]

결국 박정희는 1972년 10월 17일, 계엄령을 선포하고 국회를 해산했으며 헌법의 효력을 정지시키는 이른바 10월 유신을 단행했다.[74][78] 이를 통해 제4공화국이 시작되었으며, 새롭게 제정된 유신 헌법은 대통령에게 막강한 권한을 부여했다. 대통령은 통일주체국민회의에서 간선제로 선출되었고, 임기는 6년으로 연장되었으며 중임 제한 규정이 철폐되어 사실상 영구 집권이 가능해졌다. 또한 대통령은 국회의원의 3분의 1을 추천하고 국회를 해산할 수 있는 권한까지 갖게 되었다. 이러한 유신 체제는 박정희 대통령 개인의 독재 권력을 강화하고 장기 집권을 위한 기반을 마련하기 위한 것이라는 비판적인 평가가 지배적이다.

2. 5. 제5공화국 (1981-1988)

제4공화국 이후 출범한 제5공화국은 대통령제를 채택하였다. 이 시기 헌법은 대통령 임기를 7년 단임으로 규정하고, 선거인단에 의한 간접 선거(간선제) 방식으로 대통령을 선출하도록 하였다. 이러한 헌법 체제는 당시 전두환 대통령을 비롯한 신군부 세력이 권력을 유지하기 위한 목적에서 비롯되었다는 평가가 있다.2. 6. 제6공화국 (1988-현재)

1987년 6월 항쟁의 결과, 같은 해 10월 29일 대통령 직선제를 핵심으로 하는 민주적인 헌법 개정이 이루어지면서 제6공화국이 성립되었다. 이는 현재까지 헌법 개정 없이 지속되고 있는 대한민국의 공화국 체제이다. 광주 민주화 운동과 6월 항쟁 등에서 분출된 국민들의 민주화 열망이 제6공화국 탄생의 중요한 배경이 되었다.[167]제6공화국 이전의 제5공화국은 12·12 군사 반란으로 집권한 전두환 정부 시기로, 간선제를 통해 선출된 대통령이 7년 단임으로 통치했다.[83][84] 경제 성장에도 불구하고 군사 정권의 성격과 민주화 요구 억압으로 인해 대중의 지지는 낮았다.[84] 특히 광주 학살의 진상 규명 요구와 민주화에 대한 열망은 계속되었고, 1987년 1월 박종철 고문치사 사건은 국민적 분노를 일으켰다. 같은 해 4월, 전두환 대통령이 대통령 직선제 개헌 요구를 거부하고 기존 헌법을 유지하겠다는 4·13 호헌 조치를 발표하자, 이는 야권과 시민 사회의 강력한 반발을 불러일으켰다.[84][87][88] 결국 1987년 6월, 100만 명 이상의 학생과 시민이 참여하는 전국적인 6월 항쟁이 전개되었다.[84][87][88]

이에 당시 여당의 대통령 후보였던 노태우는 1987년 6월 29일, 국민들의 요구를 수용하여 대통령 직선제 실시와 시민 권리 회복 등을 약속하는 6.29 선언을 발표했다.[87][89] 같은 해 10월, 대통령 직선제와 5년 단임제를 골자로 하는 새 헌법 개정안이 국민 투표로 확정되었고, 12월에 새로운 헌법에 따른 대통령 선거가 치러지면서 제5공화국은 막을 내리고 제6공화국 시대가 열렸다.[87][89]

제6공화국 헌법은 대통령의 임기를 5년 단임으로 하고 국민이 직접 선출하는 직선제를 채택하여 민주적 정당성을 강화했다. 노태우 정부 이후의 모든 정부는 제6공화국 체제에 속하며, 일반적으로 각 대통령의 이름을 따서 '문민정부', '국민의 정부', '참여정부', '이명박 정부', '박근혜 정부', '문재인 정부', '윤석열 정부' 등으로 구분한다. 다만, 2017년을 기준으로 대통령의 책임 정치 구현에 한계가 있다는 지적[159]과 함께, 대통령 임기를 4년 중임제로 바꾸는 등의 개헌 논의가 제기되기도 했다.[160]

제6공화국 시기에는 여러 사회적, 정치적 사건들이 발생했다. 윤석열 정부 시기인 2022년 10월 29일에는 서울 이태원에서 할로윈 축제 중 인파가 몰려 최소 153명이 사망하는 참사가 발생했으며, 윤석열 대통령은 국가 애도 기간을 선포했다.[154][155] 2023년 6월 28일에는 사회적, 행정적 혼란을 줄이기 위해 나이 계산 방식을 통일하는 만 나이 통일법이 시행되었다. 이는 윤석열 대통령의 주요 공약 중 하나였다.[156]

2024년 4월 10일에 실시된 제22대 국회의원 선거에서는 여당인 국민의힘이 300석 중 108석을 확보하는 데 그쳤고, 제1야당인 더불어민주당이 175석을 차지하며 여소야대 국회가 구성되었다.[157] 같은 해 12월 3일, 윤석열 대통령은 '반국가 세력' 척결을 명분으로 비상 계엄을 선포했으나, 국회가 즉시 계엄 해제 요구 결의안을 만장일치로 통과시키고 시민들의 강력한 저항에 부딪히면서 몇 시간 만에 해제되었다.[158] 이 사건의 여파로 윤석열 대통령은 12월 14일 국회에서 탄핵 소추되었으며, 헌법재판소의 최종 결정이 내려질 때까지 대통령 직무가 정지되었다.

3. 정치사

대한민국의 정치사는 험난한 여정의 연속이었다. 1919년 3.1 운동 이후 대한민국 임시정부를 포함한 여러 독립 운동 세력들이 치열한 독립 운동을 전개하였으나, 자유시 참변 등 여러 어려움을 겪으며 해방 시점에는 자체적인 독립 쟁취 역량이 부족한 상황이었다. 1945년 일본의 무조건 항복으로 해방을 맞이했으나, 곧이어 미국과 소련에 의한 분할 점령이 이루어졌고, 이는 결국 남북에 두 개의 정부가 수립되는 결과로 이어졌다. 이러한 분단 상황은 결국 비극적인 한국 전쟁으로 귀결되었다.[2] 전쟁 이후 대한민국은 정치적, 경제적 혼란 속에서 민주주의 정착에 어려움을 겪었다.

이승만 정부의 제1공화국은 출범 당시 민주주의를 표방했으나, 점차 권위주의적 통치로 변질되어 4·19 혁명으로 붕괴되었다. 이후 강력한 민주주의를 지향했던 제2공화국은 사회적 혼란 속에서 1년도 채 되지 않아 5·16 군사 정변으로 무너지고, 박정희를 중심으로 한 군사 정부 시대로 이어졌다.[3] 제3공화국과 제4공화국 시기에는 경제 개발을 명분으로 강력한 권위주의 통치가 이루어졌으며, 특히 유신 헌법 제정 이후에는 민주주의가 크게 후퇴하고 사실상의 영구 집권 체제가 구축되었다. 10·26 사건으로 박정희 시대가 막을 내렸으나, 12·12 군사 반란으로 권력을 잡은 전두환의 신군부는 제5공화국 시기에도 광주 민주화 운동을 무력으로 진압하고 간접 선거 제도를 유지하는 등 권위주의 통치를 이어갔다.[3]

그러나 민주화를 향한 국민들의 끊임없는 요구와 투쟁은 1987년 6월 항쟁으로 절정에 달했다. 각계각층의 대중들이 참여한 이 민주 항쟁은 마침내 대통령 직선제 개헌을 약속한 6.29 선언을 이끌어내며 대한민국 민주주의 발전의 중요한 전환점이 되었다.[167] 이후 출범한 현행 제6공화국은 여러 정치적 부침을 겪으면서도 절차적 민주주의를 공고히 하며 현재까지 이어지고 있다.[90] 대한민국은 이러한 정치적 격변 속에서도 교육, 경제, 그리고 문화 등 여러 분야에서 상당한 발전을 이루었으며, 아시아의 네 마리 용 중 하나로 불릴 만큼 성장했다.[4][5]

대한민국의 현대사는 시대에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.[161]

- 임시정부 시기 (1919-1948)

- 군정기 (1945-1948)

- 제1공화국 시기 (1948-1960)

- 제2공화국 시기 (1960-1963)

- 군사 정부 시기 (1961-1987) (제3공화국, 제4공화국, 제5공화국)

- 제6공화국 시기 (1987-현재)

3. 1. 임시정부 시기 (1919-1948)

1919년 3.1 운동 이후, 대한민국 임시정부를 비롯한 여러 독립 운동 세력들이 활발하게 독립 운동을 전개했다. 그러나 자유시 참변 등의 사건을 겪으며 독립 운동 역량은 약화된 상태였다.1919년 4월 11일, 상하이에서 임시의정원이 구성되어 각 도 대표들이 모여 임시헌장 10개조를 채택했다. 이에 따라 4월 13일에는 대한제국의 황제 주권 체제가 국민 주권의 대한민국 임시정부 체제로 전환되었다.

초대 임시정부 구성원은 임시의정원 의장 이동녕, 국무총리 이승만, 내무총장 안창호, 외무총장 김규식, 법무총장 이시영, 재무총장 최재형, 군무총장 이동휘, 교통총장 문창범 등이었다. 초기 정부 형태는 대통령제였으나, 이후 국무원제, 의원내각제로 변화했다.

1920년대 만주에서는 한국 독립군이 일본군을 상대로 봉오동 전투와 청산리 대첩에서 큰 승리를 거두었다.

그러나 일본은 이에 대한 보복으로 간도 참변을 일으켜 수많은 한국인을 학살했다.

1920년 12월 8일, 이승만이 대통령 취임을 위해 상하이에 도착하면서 임시정부 내부에 갈등이 발생했다. 많은 독립운동가들은 이승만이 독단적으로 설치한 구미 위원부와 국제연맹 위임 통치 주장에 반대했다. 특히 연해주 대한국민의회 대표로 국무총리가 된 이동휘는 이승만의 외교 노선에 강하게 반발하며 국무총리직을 사임했다. 신채호 등 주요 인물들이 이탈하면서 임시정부는 혼란에 빠졌다. 또한 코민테른 자금 사용 문제를 두고 안창호와 이동휘 사이에 갈등이 있었고, 결국 이승만은 혼란 수습이 어렵다고 판단하여 다시 미국으로 떠났다.

이후 임시정부 개편을 요구하는 목소리가 높아지자 국민대표회의 소집이 추진되었고, 이 과정에서 안창호와 김규식이 내각에서 사퇴했다. 이승만은 임시의정원에 의해 대통령직에서 탄핵되었고, 후임 박은식 대통령은 정부 형태를 국무령제로 바꾼 뒤 사임했다. 초대 국무령 이상룡은 내각 구성에 실패했고, 이후 양기탁, 안창호 등도 국무령직을 고사했다. 결국 의정원 의장 이동녕과 홍진이 차례로 국무령을 맡았으나 내각 구성에 어려움을 겪었다.

국내 및 만주와의 연락이 두절되자 김구는 미주 동포들에게 편지를 보내 독립운동 자금을 모금했다. 시카고의 김경이 이끄는 공동회, 하와이의 안창호 등 여러 인사, 미주 국민회의 김호 등, 멕시코의 김기창과 이종오, 쿠바의 임천택, 동지회의 이승만 등이 모금에 참여했다.

이러한 지원을 바탕으로 김구는 1931년 특무 조직인 한인애국단을 조직하여 보다 직접적인 항일 투쟁을 전개했다. 1932년 1월 8일 이봉창 의거(일왕 히로히토 암살 미수)와 4월 29일 윤봉길 의거(상하이 훙커우 공원 폭탄 투척, 시라카와 요시노리 등 일본 고관 사살)는 큰 파장을 일으켰다. 김구는 이 의거들의 배후로 지목되어 수배되었고 상하이를 떠나 피신해야 했다. 그러나 이 사건들을 계기로 중화민국 정부는 김구와 임시정부를 적극적으로 지원하기 시작했다. 1933년 김구는 중화민국의 장제스 총통을 만나 항일 연합 전선 구축에 합의했다.

중일 전쟁이 발발하자 임시정부는 항저우, 전장, 창사, 광저우 등을 거쳐 1940년 충칭에 정착했다. 충칭에서 임시정부는 중국 국민당의 지원을 받아 한국 광복군 총사령부를 창설했다. 1941년 태평양 전쟁이 발발하자 임시정부는 연합군의 일원으로 제2차 세계 대전에 참전하고 일본에 선전포고했다. 한국 광복군은 미국 전략사무국(OSS)과 협력하여 국내 진공 작전을 준비했으나, 작전 실행 직전 일본의 무조건 항복으로 1945년 8월 15일 해방을 맞이했다.

임시정부를 포함한 독립 세력들은 스스로의 힘으로 완전한 독립을 쟁취하지 못한 상황에서 해방을 맞았다. 이후 한반도에 진주한 미국과 소련은 38선을 경계로 한반도를 분할 점령하고 군정을 실시했으며, 이는 결국 남북 분단으로 이어지는 배경이 되었다.[161]

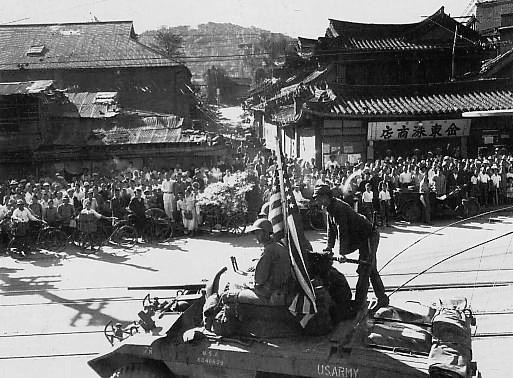

3. 2. 군정기 (1945-1948)

1945년 8월 15일, 히로히토 천황이 일본 제국의 무조건 항복을 선언하면서 한반도는 광복을 맞이하였다. 그러나 완전한 독립국가를 즉시 수립하지는 못했다. 얄타 회담(1945년 2월)에서의 비공식적 합의에 따라, 한반도는 북위 38도선을 경계로 북쪽은 소련군, 남쪽은 미군이 분할 점령하게 되었다.[6][7][8] 이는 원래 연합군 최고 사령부 지령 제1호에 따라 일본군의 무장 해제를 위한 임시 조치였으나, 결과적으로 분단의 시작이 되었다.

미군은 1945년 9월 8일 인천에 상륙하여 군정을 실시하였다.[9] 군정 사령관 존 R. 하지 중장은 남한 지역의 통치권을 행사했다.[10] 하지만 미군은 한국의 정치 상황이나 문화에 대한 이해가 부족한 상태로 들어왔고,[14] 이는 여러 정책적 혼란을 야기했다. 하지는 중국에서 활동하던 대한민국 임시정부 대표단과의 면담을 거부했으며,[11] 국내에서 결성된 조선인민공화국과 그 인민위원회 역시 인정하지 않고 12월 12일 불법화했다.[12] 대신 1945년 10월, 한국인 자문 기구로 남조선대한국민대표민주의원을 설치하였다. 해방 직후의 정치적 공백과 일제 강점기의 수탈로 인한 경제적 어려움,[13] 그리고 북한으로부터의 피난민과 해외 귀환 동포들의 유입은 사회적 혼란을 가중시켰다.[15]

1945년 12월, 미국, 영국, 소련 3국의 외무장관은 모스크바 3상회의에서 한반도 문제 해결 방안을 논의했다.[16] 회의 결과 임시 민주주의 정부 수립, 이를 지원하기 위한 미소공동위원회 설치, 그리고 최대 5년간의 신탁통치 실시가 합의되었다. 그러나 이 결정은 국내에서 큰 파장을 일으켰다. 특히 동아일보의 왜곡 보도는 신탁 통치에 대한 반대 여론을 격화시켰다. 이승만과 한민당을 중심으로 한 우익 세력은 이를 즉각적인 식민 통치로 규정하고 격렬한 반탁 운동을 전개했으며, 이는 점차 반소련, 반공산주의 운동으로 확대되었다. 반면, 처음에는 반탁 입장이었던 좌익 세력은 회의 결정문 전문이 알려진 후 임시정부 수립에 방점을 두고 3상 회의 결정 지지 운동으로 전환하며 민주주의민족전선을 결성하였다. 이로 인해 좌우익 간의 대립은 극심해졌다.

좌우의 극심한 대립 속에서 여운형, 김규식, 안재홍 등 중도파 인사들은 민족 분열을 막기 위해 좌우합작운동을 추진했다. 미 군정 역시 극단적인 대립을 완화하고 안정적인 통치 기반을 마련하기 위해 이 운동을 지원하였다. 그 결과 좌우합작위원회가 결성되어 좌우합작 7원칙이 발표되기도 했다. 김구 세력은 이를 지지했으나, 이승만 세력은 소극적인 태도를 보였고, 한민당과 남로당 등 극우, 극좌 세력은 참여를 거부했다. 결국 1947년 여운형이 암살되고 이승만, 김구 등이 이탈하면서 좌우합작운동은 동력을 잃고 같은 해 12월 해체되었다. 한편, 임시정부 수립 문제를 논의하기 위해 설치된 미소공동위원회는 1946년과 1947년 두 차례에 걸쳐 열렸으나, 참여할 정당 및 사회단체의 범위를 둘러싼 미국과 소련의 입장 차이로 아무런 성과 없이 최종 결렬되었다.[6][7]

미소공동위원회가 결렬되자 미국은 한반도 문제를 유엔(UN)으로 이관했다.[6][7] 유엔 총회는 인구 비례에 따른 남북한 총선거 실시를 결의했으나, 소련과 북한 측이 이를 거부했다. 이에 유엔은 선거가 가능한 지역, 즉 남한에서만이라도 선거를 실시하기로 결정했다. 김구와 김규식 등 민족주의자들은 단독 선거가 분단을 고착화시킬 것이라며 남북협상을 시도했으나 성과를 거두지 못했고, 결국 선거 불참을 선언했다. 이러한 상황 속에서 1948년 5월 10일, 남한 단독으로 제헌 국회의원 선거가 실시되었다. 그러나 선거 과정은 순탄치 않았다. 제주도에서는 단독 선거에 반대하는 제주 4·3 사건이 발생하여 많은 희생자가 나왔고, 제주도 파병 명령을 받은 여수 주둔 군인들이 이를 거부하며 봉기한 여수·순천 사건이 일어나기도 했다. 이러한 혼란 속에서 치러진 선거를 통해 제헌 국회가 구성되었고, 7월에는 헌법 제정 및 간접 선거를 통해 이승만이 초대 대통령으로 선출되었다. 마침내 1948년 8월 15일, 대한민국 정부 수립이 선포되었고, 유엔은 대한민국을 한반도의 유일한 합법 정부로 승인하였다.[17][18][19] 북한에서는 1948년 9월 9일 조선민주주의인민공화국이 수립되면서 한반도는 분단되었다.

3. 3. 제1공화국 시기 (1948-1960)

1948년 5월 10일, 유엔 감시 하에 남한 단독으로 제헌 국회의원 총선거가 실시되어 제헌 국회가 구성되었다.[18] 당시 김구 등 일부 민족주의 인사들은 남한만의 단독 정부 수립에 반대하여 선거에 불참하였고, 제주도에서는 단독 선거를 반대하는 4·3 사건이 발생하여 많은 희생자를 낳았다. 제주도 진압 명령을 받은 여수 주둔 국군 일부가 이를 거부하며 봉기한 여순사건이 벌어지기도 하였다. 이러한 혼란 속에서 1948년 7월 17일 초대 헌법인 대한민국 제헌 헌법이 제정, 공포되었다. 7월 22일에는 국회의 간접 선거를 통해 이승만이 대한민국 초대 대통령, 이시영이 초대 부통령으로 선출되었다. 마침내 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립이 국내외에 선포되었고, 이로써 대한민국 제1공화국이 출범하였다.[17][18][19] -- 제1공화국의 집권 여당은 초기에는 특정 정당 없이 이승만 지지 세력이 중심이었으나, 이후 자유당이 창당되어 여당 역할을 수행했다. 1948년 12월 12일, 제3차 유엔 총회는 결의안 195호를 통해 대한민국을 한반도의 유일한 합법 정부로 승인했다.[20] 한편 북측에서는 1948년 9월 9일 김일성을 수반으로 하는 조선민주주의인민공화국 정부가 수립되었다.[17][18][19]정부 수립 초기에는 국내 질서 확립과 일제강점기의 잔재 청산이 시급한 과제였다. 이승만 정부는 반공 정책 강화와 농지 개혁 등을 추진하며 미군정 시기의 혼란을 수습하려 했다. 그러나 정부 수립 전후로 좌익과 우익 간의 대립이 격화되어 제주 4·3 항쟁과 여순 14연대 반란사건이 연이어 발생했고, 그 과정에서 수많은 민간인 희생이 발생하는 등 사회 혼란은 계속되었다.[25][18][26] 이승만 정부는 좌우 갈등 극복과 사회 질서 확립을 명분으로 국가보안법을 제정하고 반공주의를 국가 통치의 핵심 이념으로 내세웠다. 이 과정에서 정권에 비판적인 세력에 대한 탄압이 이루어졌으며, 1948년에는 군 내부 좌익 혐의자 숙청 과정에서 미래의 대통령 박정희가 체포되어 유죄 판결을 받기도 했다.

광복 직후부터 친일파 청산에 대한 국민적 요구는 매우 높았으나, 미군정 시기 친일 경력이 있는 관료와 경찰이 대거 등용되면서 청산 작업은 제대로 이루어지지 못했다. 정부 수립 후 친일파 처벌 여론이 다시 높아지자, 국회 내 소장파 의원들을 중심으로 1948년 9월 반민족 행위 처벌법(반민법)이 제정되었다. 이에 따라 1949년 반민족행위특별조사위원회(반민특위)가 구성되고 직속 특별 경찰대가 설치되어 활동을 시작했다. 반민특위는 이광수, 악질 친일 경찰 노덕술, 친일 기업인 박흥식, 변절한 민족 지도자 최남선, 최린 등 일제에 적극 협력한 주요 인물들을 체포하여 조사했다. 그러나 이승만 정부는 반민특위 활동에 비협조적이었으며, 오히려 친일 세력과 결탁하여 국회 프락치 사건 등을 일으켜 반민특위 활동을 방해했다. 급기야 친일 경찰들이 반민특위 사무실을 습격하는 사건까지 발생하면서 반민특위 활동은 사실상 마비되었다. 결국 한국 전쟁 발발 후 혼란한 상황 속에서 반민법의 공소시효가 단축되고 개정되면서 반민특위는 별다른 성과 없이 해체되었고, 대한민국은 친일파 청산이라는 역사적 과제를 제대로 완수하지 못하는 결과를 낳았다. 이는 해방 이후 한국 사회의 정의를 바로 세우지 못하고, 친일 잔재가 청산되지 못한 채 사회 곳곳에 영향을 미치는 결과를 초래했다.[17]

일제의 토지조사사업과 산미증식계획 등으로 인해 해방 당시 한국 농촌은 소수의 지주가 대부분의 농지를 소유하고 다수의 농민은 소작농으로 전락한 상태였다. 북한에서 무상몰수, 무상분배 방식의 토지 개혁이 실시되었다는 소식이 전해지면서 남한에서도 농지 개혁에 대한 요구가 더욱 거세졌다. 정부는 농민들의 불만을 해소하고 공산주의 확산을 막기 위해 농지 개혁을 추진했다.[17] 1949년 6월 농지개혁법이 제정되어, 정부가 지주의 토지를 유상으로 매입하여 농민에게 유상으로 분배하는 방식의 개혁이 결정되었다.[21] 초기 법안은 여러 문제점으로 비판받아 1950년 3월 개정되었으나, 곧이어 한국 전쟁이 발발하면서 개혁은 본격적으로 시행되지 못하고 지연되었다. 전쟁이 소강상태에 접어든 1953년부터 농지 분배가 본격적으로 이루어졌다. 이 개혁을 통해 많은 소작농이 자기 땅을 가질 수 있게 되어 자작농의 비율이 크게 증가했으나(전체 농가의 약 40%[21]), 지주와의 연고 관계 등이 토지 분배에 영향을 미치는 등 한계점도 지적된다.[17]

이승만 정부는 강력한 반공주의를 내세우며 "북진통일론"을 주장했다. 미국의 원조를 받아 군사력을 증강하고 무력으로 통일을 이루려 했으나, 당시 국군은 충분한 장비와 준비를 갖추지 못했다. 1950년 5월 총선에서는 정부의 강경 노선에 동의하지 않는 무소속 후보들이 대거 당선되어, 북진통일론에 대한 국민적 지지가 높지 않음을 보여주었다.[18][27][28] 이러한 국내외 정세 속에서 1950년 6월 25일 새벽, 북한군이 소련과 중화인민공화국의 지원을 받아 38선을 넘어 기습적으로 남침하면서 한국 전쟁이 발발했다.[30][31][32] 유엔 안보리는 북한의 침략을 불법으로 규정하고 회원국들의 참전을 결의했으며, 미국을 주축으로 16개국이 유엔군을 파병하여 대한민국을 지원했다. 전쟁 초기, 준비가 부족했던 국군은 북한군의 공세에 밀려 3일 만에 수도 서울을 빼앗기고 남쪽으로 후퇴를 거듭하여 낙동강 방어선까지 밀렸다. 이 과정에서 국군과 경찰은 보도 연맹 가입자를 비롯한 수많은 민간인을 공산주의 협력자로 간주하여 즉결 처형하는 만행을 저질렀다.[29] 패색이 짙던 전황은 1950년 9월 15일 더글러스 맥아더 장군이 지휘한 인천 상륙 작전의 성공으로 극적으로 반전되었다. 국군과 유엔군은 서울을 되찾고 북진을 계속하여 압록강 유역까지 진격했다. 그러나 1950년 10월 말 중공군이 대규모로 개입하면서 전세는 다시 역전되었고, 국군과 유엔군은 후퇴하여 1951년 1월에는 서울을 다시 내주기도 했다(1.4 후퇴). 이후 1951년 봄 서울을 재탈환한 뒤로는 현재의 휴전선 부근에서 치열한 공방전이 계속되는 교착 상태가 이어졌다. 1951년 7월부터 시작된 휴전 회담은 양측의 입장 차이로 난항을 거듭했으나, 마침내 1953년 7월 27일 판문점에서 유엔군 사령관(미국 대표)과 북한군 및 중공군 사령관 사이에 정전 협정이 체결되면서 3년 넘게 이어진 전쟁은 일단 멈추게 되었다.[33] 한국 전쟁은 국토 전체를 폐허로 만들었으며, 수백만 명의 인명 피해와 이산가족, 전쟁 고아 등 민족 전체에 깊은 상처와 후유증을 남겼다.[30][34]

휴전 이후 이승만 대통령은 권력을 유지하고 강화하기 위해 민주주의 원칙을 훼손하는 행보를 이어갔다. 전쟁 중이던 1952년 임시 수도 부산에서 계엄령을 선포하고 자신에게 비판적인 국회의원들을 감금하는 등 폭력적인 분위기 속에서(부산 정치 파동) 대통령 직선제와 양원제 국회를 골자로 하는 발췌 개헌을 강행하여 재선에 성공했다.[35][36][37] 1954년에는 총선을 통해 장악한 국회에서 "초대 대통령에 한해 중임 제한 규정을 적용하지 않는다"는 내용을 담은 사사오입 개헌을 수학자까지 동원하며 억지로 통과시켜 종신 집권의 길을 열었고, 이를 바탕으로 1956년 대선에서 다시 당선되었다.[38] 이후 이승만 정부는 1958년 진보당 사건을 조작하여 정적인 조봉암을 간첩 혐의로 사형시키고[37][39], 국가보안법을 개정하여 정부 비판을 억압하는 등 독재 체제를 강화했다.[36] 이러한 노골적인 장기 집권 시도는 1960년 3.15 부정선거로 이어졌다. 부통령 이기붕을 당선시키기 위해 대대적인 부정을 저지른 이 선거는 국민들의 거센 반발을 불렀다. 마산에서 시작된 부정 선거 규탄 시위는 김주열 학생의 시신이 발견되면서 전국적으로 확산되었고[50][41], 4월 19일 학생들을 중심으로 한 대규모 시위(4·19 혁명)가 발생했다. 정부는 계엄령을 선포하고 군대를 동원해 발포하는 등 강경 진압에 나섰으나[50][42][43], 시위는 더욱 거세졌고 대학교수들까지 시위에 동참하자 결국 이승만은 4월 26일 하야를 선언하고 하와이로 망명했다.[44] 이후 허정을 수반으로 하는 과도 정부가 수립되어 제1공화국은 막을 내렸다.

3. 4. 제2공화국 시기 (1960-1963)

1960년 4·19 혁명으로 이승만의 제1공화국이 붕괴된 후, 외무부 장관 허정을 수반으로 하는 과도 정부가 잠시 수립되었다.[45] 이승만 정권의 독재와 3·15 부정선거에 대한 반성으로 의원 내각제와 양원제 국회를 핵심으로 하는 6·15 개헌이 이루어졌다. 이는 대한민국 역사상 유일하게 의원 내각제와 양원제(참의원, 민의원)를 채택한 헌정 체제였다.[46]1960년 7월 29일 실시된 총선거 결과, 제1공화국 시절 야당이었던 민주당이 압승하여 제2공화국이 출범하였다. 1960년 8월 국회는 윤보선을 명목상의 국가원수인 대통령으로, 장면을 실질적인 정부 수반인 국무총리로 선출했다.[50][47][48][49]

장면 내각은 사회 질서 안정, 국가 안보 체제 확립, 경제 및 사회 발전, 평화 통일 정책 추진 등을 목표로 제시했다. 이 시기에는 이승만 정권 하에서 억압되었던 정치 활동이 활발해졌으며, 특히 4·19 혁명을 주도했던 좌익 및 학생 단체의 활동이 두드러졌다. 교원노조, 기자협회, 한국노총 등 노동조합의 결성과 활동도 급증했다.[50][51] 출범 초기 8개월 동안 약 2,000건의 시위가 발생하는 등 민주화 요구가 사회 전반에서 분출했다.[52]

이러한 사회적 요구에 부응하여 장면 정부는 과거 정권의 반민주적 행위나 부패에 연루된 군 및 경찰 간부들에 대한 숙청을 단행했다. 1960년 10월 31일 통과된 특별법에 따라[53][54] 약 4만 명이 조사를 받았고, 이 중 정부 관리 2,200여 명과 경찰관 4,000여 명이 숙청되었다.[53] 정부는 군 병력 10만 명 감축 방안도 검토했으나, 이는 실행되지 못했다.[55]

경제적으로는 5개년 경제 개발 계획을 수립하는 등 발전을 모색했지만, 정권이 단명하여 실행에 옮기지는 못했다.[56] 오히려 1960년 가을부터 1961년 봄 사이에 환 가치가 미국 달러 대비 절반으로 급락하는 등 경제적 불안정이 심화되었다.[57]

또한, 집권 민주당 내부에서는 구파와 신파 간의 파벌 다툼이 지속되었고, 연일 계속되는 시위와 사회 혼란에 효과적으로 대처하지 못하는 모습을 보였다.[164] 이러한 정치적 혼란과 사회 불안 속에서 제2공화국은 출범 8개월 만인 1961년 5·16 군사 정변으로 막을 내렸다.

3. 5. 군사 정부 시기 (1961-1987)

'''5·16 군사 정변'''은 1961년 5월 16일, 제2군사령부 부사령관 소장 박정희를 중심으로 한 군부 세력이 사회 혼란을 명분으로 일으킨 군사 정변이다.[58][59][60] 이들은 제2공화국이 추진한 개혁 조치에 불만을 품고 있었으며, 당시의 혼란이 공산주의로 이어질 것이라는 우려 속에 직접 행동에 나섰다.[58][59][60]

정변 세력은 국회를 해산하고 군 장교들이 행정 관료를 대체하도록 했다. 5월 18일에는 '국가재건최고회의'를 설치하여 입법·사법·행정 3권을 장악했으며, 초대 의장에는 장도영이, 부의장에는 박정희가 취임했다. 이들은 "혁명 공약"을 발표하며 반공주의 강화, 미국과의 관계 강화, 부패 척결, 자립 경제 건설, 통일 노력, 그리고 2년 내 민정 이양 등을 약속했다.[58][59][60][61] 그러나 7월 3일 장도영이 물러나고 박정희가 의장에 오르면서 권력은 점차 박정희에게 집중되었다. 반대 세력을 감시하고 통제하기 위해 1961년 6월에는 중앙정보부(KCIA)가 창설되었고, 박정희의 측근인 김종필이 초대 부장을 맡았다.[59][61][62]

군부 세력은 민정 이양 약속을 저버리고 정권 연장을 꾀했다. 1962년 12월, 대통령 중심제로 회귀하는 헌법 개정안이 국민투표를 통해 통과되었고,[63] 박정희는 군복을 벗고 민주공화당의 후보로 1963년 대통령 선거에 출마하여 근소한 차이로 당선되었다.[58][60][61][63] 이로써 1963년 12월 17일 제3공화국이 출범하고 국가재건최고회의는 해산되었다.

박정희 정부는 경제 개발 5개년 계획을 추진하며 수출 지향적 산업화 정책에 집중했다. "개발 우선, 통일은 나중"이라는 구호 아래 경제 성장을 최우선 과제로 삼았으며, 특히 기초 및 중화학 공업 분야에서 빠른 성장을 이루었다.[64][65] 정부는 필요한 자본을 마련하기 위해 미국과 일본으로부터 차관을 도입하고, 이를 특정 기업들에게 저금리 대출, 세금 감면 등 특혜를 제공하며 지원했다. 이 과정에서 정부와 긴밀한 관계를 맺은 기업들은 훗날 재벌로 성장하게 되었다.[59][64][66]

1965년 6월에는 한일 기본 조약이 체결되어 일본과의 국교가 정상화되었다.[67][68] 그러나 이 조약은 식민 지배에 대한 일본의 명확한 사과 없이 경제적 보상과 차관을 받는 방식으로 이루어져, 굴욕 외교라는 비판과 함께 전국적인 반대 시위를 불러일으켰다.[59][64] 또한 정부는 미국과의 동맹 관계를 강화하며 베트남 전쟁에 1964년부터 1973년까지 총 30만 명 이상의 군인을 파병했다.[59][65][71] 1966년에는 주한 미군 지위 협정(SOFA)이 체결되어 국내 미군의 법적 지위를 규정했다.[69][70]

경제 성장에도 불구하고 도시 노동자와 농민의 삶은 여전히 어려웠다. 노동자들은 수출 경쟁력을 위해 낮은 임금을 감수해야 했고, 농민들은 정부의 저곡가 정책으로 인해 빈곤에서 벗어나기 힘들었다.[64][73] 농촌의 불만이 커지자 정부는 1971년부터 새마을 운동을 시작하여 농가 소득 증대와 농촌 환경 개선을 추진했다.[72][74] 이 시기 경부고속도로가 건설되는 등 사회 기반 시설 확충도 이루어졌다.[72]

박정희는 1967년 대선에서도 승리했으나, 당시 헌법은 대통령의 3선을 금지하고 있었다. 이에 박정희 정권은 1969년, 장기 집권을 위해 3선 연임을 허용하는 개헌안을 국회에서 변칙적으로 통과시켰다.[64][75][76] 이는 거센 반대 시위를 불러일으켰고, 1971년 대선에서는 야당 후보 김대중의 지지세가 높아졌으나 박정희는 다시 한번 대통령에 당선되었다.[77] 이어진 국회의원 선거에서 야당이 약진하자 위기감을 느낀 박정희는 1971년 12월 국가 비상사태를 선포했다.[64] 국제적으로는 닉슨 독트린으로 미-중 관계 개선 등 냉전 완화 분위기가 조성되면서, 반공을 정권 유지의 명분으로 삼았던 박정희 정권은 새로운 돌파구를 모색해야 했다.[64] 이러한 배경 속에서 1972년 7월 4일, 남북한은 7·4 남북 공동 성명을 발표하며 통일 논의를 시작하는 듯했으나, 이는 박정희 정권의 권력 강화를 위한 명분에 불과했다. 결국 1972년 10월 17일, 박정희는 계엄령을 선포하고 국회를 해산했으며 헌법의 효력을 정지시켰다.[74][78]

1972년 11월, 국민투표를 통해 유신 헌법이 확정되면서 제4공화국이 시작되었다. 유신 헌법은 대통령에게 국회의원 3분의 1 추천권, 긴급조치권, 국회 해산권 등 막강한 권한을 부여하고, 통일주체국민회의라는 간선 기구를 통해 임기 6년의 대통령을 선출하며 연임 제한을 없애 사실상 영구 집권을 가능하게 했다. 입법, 사법, 교육 등 모든 국가 운영이 대통령의 통제 하에 놓였다.[74]

유신 체제 하에서도 수출 주도 성장 정책은 계속되어 중화학 공업이 육성되고 경제는 외형적으로 성장했다.[66][74] 그러나 성장의 혜택은 소수 재벌에게 집중되었고, 외자 의존도가 높아 국부 유출 문제도 심화되었다.[66][74] 한편, 유신 독재에 저항하는 학생, 지식인, 종교인, 노동자, 농민들의 민주화 운동은 끊이지 않았다. 박정희 정권은 1974년과 1975년에 긴급조치를 연이어 발동하여 민주화 요구를 억압하고 수많은 반체제 인사들을 투옥했다. 1978년 박정희가 통일주체국민회의를 통해 다시 대통령으로 선출되자 저항은 더욱 거세졌다. 정부는 야당 지도자 김영삼을 국회에서 제명하는 등 강경 탄압으로 맞섰고, 이는 1979년 부마민주항쟁과 같은 대규모 반정부 시위로 이어졌다. 이러한 극심한 정치적 혼란 속에서 1979년 10월 26일, 박정희는 중앙정보부장 김재규에게 암살당하며 18년간의 군사 통치는 막을 내렸다.[74][78][79]

박정희 사망 이후 잠시 민주화의 기대감이 있었으나, 12·12 군사 반란으로 전두환을 중심으로 한 신군부 세력이 권력을 장악했다. 전두환 정권은 대통령 간접선거제를 유지하며 권위주의 통치를 이어갔고, 1980년 5·18 광주 민주화 운동과 같은 민주화 요구를 무력으로 진압하는 등 인권을 탄압했다. 그러나 민주화를 향한 국민적 열망은 꺾이지 않았고, 각계각층이 참여한 1987년 6월 항쟁은 마침내 대통령 직선제 개헌을 약속한 6.29 선언을 이끌어내며 민주화의 길을 열었다.[167] 이는 제6공화국 출범의 배경이 되었다.[167]

3. 6. 제6공화국 시기 (1987-현재)

'''제6공화국'''(第六共和國)은 1987년 6월 항쟁의 결과로 같은 해 10월 29일 대통령 직선제를 핵심으로 하는 민주적 헌법 개정을 통해 성립되었으며, 현재까지 이어지고 있다. 광주 민주화 운동과 6월 항쟁 등에서 분출된 국민들의 민주화 요구가 제6공화국 탄생의 배경이 되었다.[167] 1987년 6월, 100만 명이 넘는 학생과 시민이 참여한 6월 민주 항쟁은 전국적인 반정부 시위로 확산되었다.[84][87][88] 이에 당시 정부의 대통령 후보였던 노태우는 국민들의 요구를 수용하여 6.29 선언을 발표, 대통령 직선제 실시와 시민 권리 회복을 약속했다. 같은 해 10월 개정 헌법이 국민투표로 승인되었고, 12월 직선제 대통령 선거가 실시되면서 제5공화국은 막을 내렸다.[87][89]노무현은 참여 민주주의를 열망하는 젊은 세대와 시민 단체의 지지를 받아 2002년 12월 대통령에 당선되었다.[111][112] "참여 정부"를 표방하며 출범한 노무현 정부는 장기적 관점에서 시장 중심 개혁을 점진적으로 추진했으나,[113] 초기에는 대중적 지지를 얻는 데 어려움을 겪기도 했다.[114] 노무현 정부는 지역주의 극복 노력, 정경 유착 완화 시도, 시민 사회 역량 강화, 한미 통상 마찰 해결 노력, 남북 정상 회담 개최, 한국고속철도(KTX) 개통 등의 성과를 남겼다. 그러나 높은 청년 실업률, 부동산 가격 급등, 경제 성장 둔화 등의 어려움도 겪었다.[115] 2004년 3월, 국회는 노무현 대통령의 선거법 위반 및 부정부패 혐의를 이유로 탄핵 소추안을 가결했다.[114] 이 탄핵안은 그의 지지자들을 결집시켰고, 4월에 실시된 총선 결과에 영향을 미쳐, 여당이 과반수를 차지하게 되었다. 노무현 대통령은 헌법재판소의 기각 결정으로 5월 대통령직에 복귀했다. 그러나 중단된 개혁 계획, 지속적인 노동 분쟁, 노무현 대통령과 언론과의 개인적인 갈등, 미국 및 일본과의 외교적 마찰 등으로 인해 여당은 2005년 재보궐 선거에서 과반수를 잃는 등 정치적 어려움을 겪었다.[114][116][117] 퇴임 후인 2009년 4월, 노무현 전 대통령과 가족들은 뇌물 수수 및 부패 혐의로 조사를 받았으며,[116] 같은 해 5월 23일 서거하였다.[118][119]

노무현의 후임으로 이명박이 2008년 2월 취임했다.[120] 이명박 정부는 "창조적 실용주의"를 내세우며 경제 활성화, 외교 관계 복원, 사회 복지 안정 등을 목표로 삼았다.[121][122] 2008년 4월 총선에서 여당이 과반수를 확보했으며,[123] 미국과의 정상회담을 통해 한미 자유 무역 협정(FTA) 논의를 진전시키고 관계 개선을 시도했다. 그러나 미국산 쇠고기 수입 재개 결정은 광우병에 대한 국민적 우려를 증폭시켜 대규모 촛불 시위를 촉발했다.[124] 또한 숭례문 방화 사건 당시 정부의 부실한 관리 책임,[125] 고위 공직자 인사 논란, 정치적 갈등 심화, 언론 통제 의혹, 북한 및 일본과의 외교적 긴장 고조 등 여러 문제에 직면했다.[125] 세계적 금융 위기로 한국 경제 역시 1997년 외환 위기 이후 가장 큰 어려움을 겪었다.[126] 정부는 내각 개편, 행정 및 산업 구조조정 등으로 대응했고,[127] 이후 경제는 규제 완화와 개혁 조치 속에 회복세를 보이며 성장했다.[128][129][130][131] 미국, 중국, 일본과의 정상 외교 및 아세안 국가들과의 관계 강화에도 노력했으며,[132] 2010년 G20 서울 정상회의를 개최했다.[133] 이명박 전 대통령은 퇴임 후인 2020년 10월, 뇌물 수수 등의 혐의로 대법원에서 징역 17년형이 확정되었다.[134]

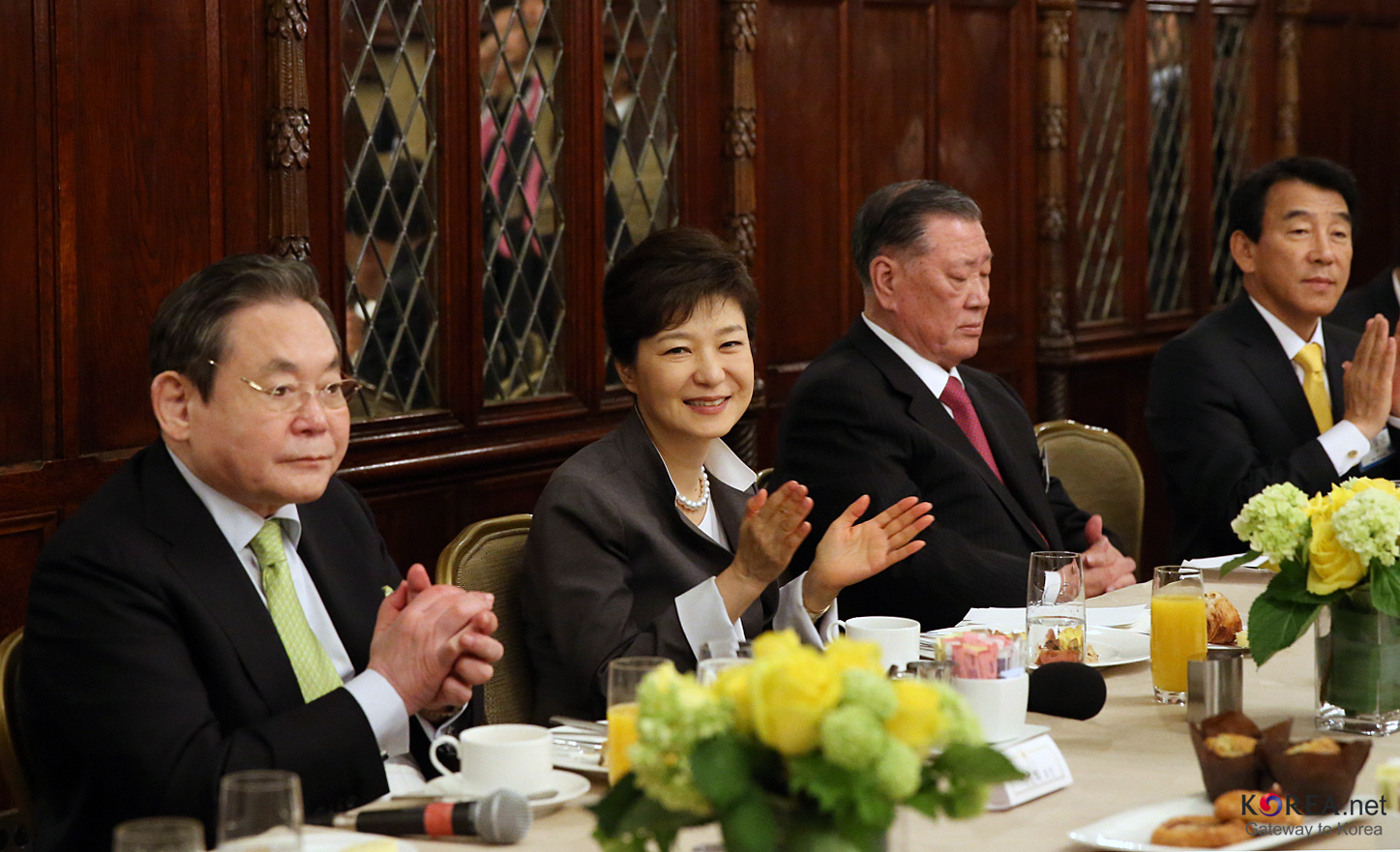

박근혜는 박정희 전 대통령의 딸로, 2013년 2월 대한민국 최초의 여성 대통령으로 취임했다.[135][136] 그러나 임기 중 발생한 세월호 참사[137] 와 메르스(MERS) 사태[138] 대응 과정에서 국민적 신뢰를 잃었으며, 이후 최순실 게이트로 불리는 국정농단 사건이 드러나면서[139][140] 대규모 촛불 시위를 촉발했다. 이 시위는 연인원 230만 명 이상(주최 측 추산)이 참여하며 한국 역사상 최대 규모의 시위로 기록되었다. 결국 2016년 12월 국회에서 탄핵소추안이 가결되었고,[141][142] 2017년 3월 10일 헌법재판소의 만장일치 인용 결정으로 대통령직에서 파면되었다.[143] 황교안 국무총리가 대통령 권한대행을 맡았다. 박근혜 전 대통령은 2018년 4월, 직권남용과 뇌물수수 등의 혐의로 1심에서 징역 24년을 선고받았다.[144]

윤석열 정부 출범 이후, 2022년 10월 29일 이태원에서 할로윈 축제 중 인파가 몰려 최소 153명이 사망하는 참사가 발생했다. 윤석열 대통령은 국가 애도 기간을 선포했다.[154][155] 2023년 6월 28일부터는 나이 계산법 혼용으로 인한 사회적 혼란을 줄이기 위해 사법 및 행정 분야에서 만 나이 사용을 통일하는 법이 시행되었다. 이는 윤석열 대통령의 주요 공약 중 하나였다.[156] 2024년 4월 10일 제22대 국회의원 선거에서는 여당인 국민의힘이 108석을 얻는 데 그쳐 과반수 확보에 실패했으며, 야당인 더불어민주당은 175석을 차지했다.[157] 2024년 12월 3일, 윤석열 대통령은 '반국가 세력' 척결을 명분으로 비상 계엄을 선포했으나, 국회가 즉시 계엄 해제 요구 결의안을 만장일치로 통과시켰다. 이후 윤 대통령은 계엄령을 해제하고 군 철수를 명령했다.[158] 이 사건의 여파로 12월 14일 국회에서 윤석열 대통령에 대한 탄핵 소추안이 가결되어 직무가 정지되었으며, 헌법재판소의 최종 결정을 기다리고 있다.

4. 경제사

대한민국 정부 수립 이후 한국전쟁을 겪으며 경제 발전은 이승만 정권의 경제관료 양성 및 국토재건사업으로 시작되었다. 1950년대에는 미국의 원조경제체제를 통해 잉여농산물, 소비재 등 무상 지원을 받아 식량 문제 해결에 도움을 받았으며, 이 시기 삼백산업이 발달했다. 그러나 생산재 산업 부진으로 공업 부문의 불균형이 나타났고, 국내 농산물 가격 하락과 수입 농산물로 인해 농업 기반이 약화되었다. 1958년 미국 경제 불황으로 원조가 유상차관으로 전환되면서 50년대 말에는 농촌 경제가 어려워지고 국내 경기가 불황을 겪었다.

1960년대 장면 정권에서 경제 개발 계획이 준비되었으나 5·16 군사정변으로 실행되지 못했다. 제3공화국 정부는 박정희 주도로 경공업 중심의 제1, 2차 경제 개발 5개년 계획을 추진하며 수출산업 육성과 사회 간접자본 확충에 힘썼다. 베트남 전쟁 파병에 따른 특수도 경제 성장에 기여했다.[59][65][71] 경제 개발 자금은 미국의 원조와 차관, 그리고 1965년 한일 기본 조약을 통해 확보한 일본 자금 등으로 조달되었으며,[67][68] 정부는 특정 기업에 저금리 대출, 세금 혜택 등 특혜를 제공하여 이후 재벌 성장의 기반을 마련했다.[59][64][66]

1970년대에는 철강, 조선, 전자 등 수출 주도형 중화학 공업 육성 정책이 추진되었다.[168] 제3, 4차 경제 개발 5개년 계획을 통해 철강 생산과 정유 능력이 향상되는 등 산업 구조 고도화가 이루어졌다.[66][74] 그러나 중화학 공업에 대한 과잉 투자와 1973년 제1차, 1978년 제2차 오일 쇼크로 인해 국제 수지가 악화되고 높은 인플레이션과 마이너스 성장을 겪는 등 어려움도 있었다. 정부는 수출 증대와 건설업의 중동 진출을 장려하여 위기 극복을 시도했다. 한편, 농촌과 도시 간 소득 격차 문제 해결을 위해 1971년부터 새마을 운동이 시행되어 농촌 생활 개선과 근대화를 목표로 했다.[72][74]

1960년대와 1970년대의 고도성장은 수출 증대와 국민 생활 수준 향상이라는 성과를 가져왔지만, 해외 기술 및 자본 의존 심화, 농촌 피폐, 산업 불균형, 공해, 노동 문제 등 여러 문제점을 동시에 안고 있었다.

1980년대 전두환 정권은 1970년대 중화학 공업 과잉 투자를 조정하고 부실기업 정리를 시도했으나 큰 성과를 거두지 못했으며, 오히려 재벌 중심의 경제 구조는 더욱 심화되었다. 금융 시장 개방 등 자본 자유화 정책도 추진되었다. 하지만 이 시기 3저 호황(저유가, 저달러, 저금리) 덕분에 한국 경제는 안정적인 성장을 이룰 수 있었다.

1990년대에는 자본 및 금융 시장 개방이 확대되었고, 1993년 우루과이 라운드 협상 타결로 쌀 시장 개방이 이루어졌다. 1995년에는 세계무역기구(WTO)에 가입했으며, 1996년 경제협력개발기구(OECD)에도 가입했다. 그러나 이러한 개방 과정에서 농업 등 1차 산업은 큰 타격을 입었다. 1997년에는 외환보유고 부족으로 IMF 외환 위기를 맞게 되어 많은 기업들이 파산하는 등 심각한 경제난을 겪었다. 위기 극복을 위해 금모으기 운동과 같은 국민적 노력과 함께 신자유주의적 구조조정(4대 부문 개혁)이 추진되었고, 2001년 IMF 관리 체제에서 벗어났다.

이후 노무현 정부 시기에는 꾸준한 경제 개혁을 통해 2007년까지 연평균 4%대 성장과 매년 100억 달러 이상의 경상수지 흑자를 기록하며 명목 국민소득 2만 달러 시대를 열었다. 다만, 세계 평균 성장률에는 미치지 못했다는 평가도 있다.

2008년 리먼 브라더스 파산으로 시작된 세계 금융 위기는 한국 경제에도 영향을 미쳤다. 이명박 정부는 적극적인 경제 정책을 통해 급격한 위기는 피했으나, 체감 경기는 악화되었다는 평가를 받았다.[126] 이후 규제 완화와 경제 개혁 등을 통해 경제는 점차 회복세를 보였다.[128][129][130][131]

5. 문화사

일제의 탄압과 왜곡 속에서 파괴되었던 한국의 전통 문화는 광복 이후 미국 문화의 무분별한 유입으로 또 다른 어려움을 겪었다.

광복을 맞아 자유로운 학문과 교육이 가능해졌고, 미군정 시기에는 일제의 식민 교육 대신 미국식 민주주의 이념과 6-3-3 학제가 도입되었다. 그러나 당시 한국 사회의 어려운 현실과 민족 교육에 대한 고려 없이 양적 확대에만 치중하여 미군정의 교육 정책은 일부 비판에 직면하기도 하였다. 그럼에도 교육에 대한 열의는 높아져 갔고, 정부 수립 이후 초등 의무교육이 시작되면서 교육 인구가 크게 늘어났다. 이는 1960년대 이후 경제 성장의 중요한 밑거름이 되었다.

하지만 지나친 교육열은 사회 문제를 낳기도 했다. 좋은 학벌을 얻기 위한 경쟁이 심화되면서 비정상적인 학교 운영과 과외 열풍이 불었으며, 무즙 파동과 같은 사건은 이러한 문제점을 상징적으로 보여주었다. 정부는 이를 완화하기 위해 1970년대부터 중학교와 고등학교의 무시험 선발 제도를 지역별로 확대했고, 1980년대 초 신군부는 유화 정책의 일환으로 과외를 금지하기도 하였다. 1980년대 이후 교육은 양적으로 더욱 팽창하여 고등 교육이 확대되었고, 통신대학이나 산업대학 등 다양한 형태의 대학이 설립되어 고등 교육의 대중화가 이루어졌다. 경제 수준 향상과 함께 사교육에 대한 투자는 급증하였으나, 공교육에 대한 투자는 상대적으로 부족하고 사회 변화에 효과적으로 대응하지 못한다는 지적도 있다.

광복 이후 언론 역시 양적으로 크게 성장했다. 신문과 잡지 발행이 늘어났고, 라디오와 텔레비전 방송국이 설립되었다. 이후 유선 방송과 IPTV가 보급되었으며, 인터넷 신문과 방송도 점차 일상화되었다. 그러나 언론은 때때로 정권의 통제를 받았다. 미군정과 이승만 정부는 신문 발행에 허가제를 실시했으며, 박정희 정부와 신군부는 언론사를 강제로 통폐합하고 정권에 비판적인 언론인들을 구속하거나 해임하는 등 언론을 탄압했다. 특히 유신 체제를 비판했던 언론인들은 언론 자유 수호 투쟁을 벌였으나, 대부분 해직되거나 탄압받는 시련을 겪었다. 전두환이 집권한 제5공화국 시기인 1980년에는 군부 정권에 의해 언론통폐합 조치가 단행되었고, 언론 지침을 통해 보도 내용까지 통제하려는 시도가 있었다.[80][84]

한편, 군사 정변으로 집권한 전두환 정부는 정권 안정 이후 국민들의 불만을 완화하기 위한 여러 유화책을 시행했다. 야간 통행금지 해제, 해외여행 자유화, 교복 자율화, 과외 금지 등이 이에 해당한다. 또한, 1986년 서울 아시안 게임과 1988년 서울 올림픽을 성공적으로 유치 및 개최하였고, 이후 2002년에는 FIFA 월드컵을 일본과 공동으로 개최하며 국제적인 스포츠 행사를 통해 국가 이미지를 높이려 노력했다. 정부는 문화 발전을 위한 투자에도 나서 국립중앙박물관, 예술의 전당, 국립현대미술관 등이 이 시기에 건립되었다.[80]

참조

[1]

서적

Han'guk hyŏndaesa

Sejong Yŏn'guwŏn

2013

[2]

논문

특별연구③ 분단과 이승만 : 1945~1948

1996

[3]

웹사이트

Polity IV Regime Trends: South Korea, 1948–2013

http://www.systemicp[...]

2016-10-06

[4]

서적

The Four Asian Tigers: Economic Development and the Global Political Economy

Academic Press

[5]

뉴스

Will the four Asian tigers lead the way again in 2010

http://www.timesofma[...]

Times of Malta

2010-02-01

[6]

문서

2005

[7]

문서

2005

[8]

웹사이트

Yalta Conference

http://avalon.law.ya[...]

Lillian Goldman Law Library

[9]

문서

[10]

문서

[11]

서적

Korea: Division, Reunification, & U.S. Foreign Policy

https://archive.org/[...]

Monthly Review Press

[12]

서적

The Making of Modern Korea

Routledge

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

웹사이트

Avalon Project – A Decade of American Foreign Policy 1941–1949 – Interim Meeting of Foreign Ministers, Moscow

http://avalon.law.ya[...]

2016-10-24

[17]

문서

2005

[18]

문서

2005

[19]

웹사이트

South Korea under US Occupation 1945–1948

http://countrystudie[...]

Country studies: South Korea

[20]

웹사이트

Resolution 195, UN Third General Assembly

http://daccess-dds-n[...]

2016-10-24

[21]

웹사이트

The Syngman Rhee era

http://countrystudie[...]

Country studies: South Korea

[22]

문서

[23]

문서

[24]

문서

[25]

뉴스

Ghosts of Cheju

http://www.newsweek.[...]

2010-07-24

[26]

문서

[27]

문서

2005

[28]

문서

[29]

뉴스

South Korea owns up to brutal past

http://www.smh.com.a[...]

2008-11-15

[30]

문서

2005

[31]

간행물

Procession of the 6.25 War and the UN

http://100.naver.com[...]

Doosan Encyclopedia

[32]

문서

2005

[33]

문서

Korean Armistice Agreement

[34]

웹사이트

The Korean War

http://countrystudie[...]

Country studies: South Korea

[35]

간행물

Rhee Syngman

https://archive.toda[...]

Doosan Encyclopedia

[36]

서적

Lee Hyun-hee

2005

[37]

서적

The Academy of Korean Studies

2005

[38]

서적

Institute of Historical Studies

2004

[39]

웹사이트

Jo Bongam

http://100.naver.com[...]

2021-03-04

[40]

서적

The Academy of Korean Studies

2005

[41]

웹사이트

Cause of the 4.19 Revolution

https://archive.toda[...]

[42]

서적

Lee Hyun-hee

2005

[43]

웹사이트

4.19 Revolution

https://archive.toda[...]

[44]

웹사이트

President Syngman Rhee's resignation statement on April 26, 1960

https://www.imaeil.c[...]

2024-04-25

[45]

서적

Yonhap

2004

[46]

웹사이트

Parliamentary cabinet system in the 2nd Republic

http://terms.naver.c[...]

[47]

서적

Lee Hyun-hee

2005

[48]

웹사이트

The 2nd Republic

http://100.naver.com[...]

2021-03-04

[49]

웹사이트

Democratic Interlude

http://countrystudie[...]

[50]

서적

The Academy of Korean Studies

2005

[51]

서적

Yang, Nahm, Yonhap

1999

[52]

서적

Yang. Nahm

1996

[53]

서적

Nahm

1996

[54]

웹사이트

Policies of the 2nd Republic

http://100.naver.com[...]

2021-03-04

[55]

문서

Nahm, loc. cit.

[56]

서적

Nahm, Yonhap

1996

[57]

서적

Nahm

1996

[58]

서적

Lee Hyun-hee

2005

[59]

서적

The Academy of Korean Studies

2005

[60]

웹사이트

5.16 coup d'état

https://archive.toda[...]

[61]

웹사이트

Park Chung-Hee

http://countrystudie[...]

[62]

웹사이트

KCIA

https://archive.toda[...]

[63]

서적

Yonhap

2004

[64]

서적

Lee Hyun-hee

2005

[65]

웹사이트

Major policies of the 3rd Republic

http://100.naver.com[...]

2021-03-04

[66]

웹사이트

Economic development

http://countrystudie[...]

[67]

서적

Cumings

1997

[68]

웹사이트

1965 Korea-Japan treaty

https://archive.toda[...]

[69]

서적

Kim Dangtaek

2002

[70]

웹사이트

US-ROK Status of Forces Agreement 1966–1967

http://www.usfk.mil/[...]

2011-07-22

[71]

서적

Nahm (1996, p. 425)

[72]

웹사이트

Society under Park

http://countrystudie[...]

[73]

서적

The Academy of Korean Studies (2005, pp194-197)

[74]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp 600–604)

[75]

서적

The Academy of Korean Studies (2005, pp198-201)

[76]

서적

Nahm (1996, p. 423); Yonhap, loc. cit.

[77]

서적

Nahm (1996, p. 424)

[78]

서적

The Academy of Korean Studies (2005, pp201-203)

[79]

웹사이트

Military in Politics

http://countrystudie[...]

[80]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp 605–609)

[81]

웹사이트

The Kwangju uprising

http://countrystudie[...]

[82]

웹사이트

May 18th Pro-Democracy Movement

https://archive.toda[...]

[83]

서적

The Academy of Korean Studies (2005, pp 206–208)

[84]

웹사이트

The 5th Republic

https://archive.toda[...]

[85]

웹사이트

South Korea – Chun – Foreign Policy

http://countrystudie[...]

2016-10-24

[86]

웹사이트

South Korea – The Demise of the Chun Regime

http://countrystudie[...]

2016-10-24

[87]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp 610–611)

[88]

웹사이트

June Democracy Movement

http://100.naver.com[...]

[89]

웹사이트

South Korea – POLITICS

http://countrystudie[...]

2016-10-24

[90]

웹사이트

6th Republic

https://terms.naver.[...]

[91]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp 610–613)

[92]

서적

The Academy of Korean Studies (2005, pp 210–213)

[93]

웹사이트

Kim Young Sam Gets Backing of Only Woman in Korea Race

https://www.latimes.[...]

2016-11-24

[94]

서적

Robert E. Bedeski (1994, pp 27–28)

[95]

서적

Adrian Buzo (2007, p205)

[96]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp615-619)

[97]

웹사이트

The administration of Kim Young Sam

https://archive.toda[...]

[98]

웹사이트

73 Die in South Korea When Rails Collapse

https://www.nytimes.[...]

1993-03-29

[99]

웹사이트

'[Korea History] Bridge collapse lays bare dark side of ''Han River miracle'''

https://www.koreaher[...]

2023-07-26

[100]

웹사이트

Shopping Center Collapse in Seoul

https://www.dlubal.c[...]

2022-04-04

[101]

뉴스

Kim Dae-jung

https://www.theguard[...]

2009-08-18

[102]

뉴스

CNN - Opposition boycott shadows South Korea's new president - February 25, 1998

http://edition.cnn.c[...]

[103]

뉴스

Koreans give up their gold to help their country

http://news.bbc.co.u[...]

1998-01-14

[104]

웹사이트

The administration of Kim Dae-jung

http://100.naver.com[...]

[105]

서적

Lee Hyun-hee (2005, pp 620–626)

[106]

웹사이트

2002 World Cup

http://100.naver.com[...]

[107]

뉴스

FIFA World Cup: When South Korea created history in 2002 ! Goal.com

https://www.goal.com[...]

www.goal.com

[108]

서적

Christoph Bluth

2007

[109]

뉴스

North and South Korean leaders meet

https://www.theguard[...]

the Guardian

2000-06-13

[110]

웹사이트

Nobel Prize in Peace 2000

http://nobelprize.or[...]

Nobel Prize Organization

[111]

뉴스

Roh Moo-hyun Wins S. Korean Presidential Election - 2002-12-19

https://www.voanews.[...]

VOA

[112]

뉴스

Roh wins S Korean elections

https://www.theguard[...]

the Guardian

2002-12-19

[113]

서적

Tom Ginsburg, Albert H. Y. Chen

2008

[114]

서적

Edward A. Olsen

2005

[115]

웹사이트

Roh Moo-hyun

https://archive.toda[...]

[116]

뉴스

Obituary:Roh Moo-hyun

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2009-05-23

[117]

뉴스

US to roll out tepid welcome for President of South Korea

https://www.nytimes.[...]

New York Times

2006-09-14

[118]

뉴스

Ex-Pres. Roh MH Denies Bribery Charges

http://english.donga[...]

Donga Ilbo

2010-05-01

[119]

뉴스

S. Korea stunned by Roh's suicide

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2009-05-25

[120]

뉴스

South Korea's New President Sworn In – DW – 02/25/2008

https://www.dw.com/e[...]

dw.com

[121]

뉴스

Lee Myung-bak takes over as South Korean president

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2008-02-25

[122]

웹사이트

Administration of Lee Myung-bak

http://100.naver.com[...]

[123]

뉴스

4.9 election results

http://news.naver.co[...]

Yonhap News

2008-04-10

[124]

뉴스

South Korea beef protests

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2008-06-25

[125]

뉴스

Lee Myung-bak administration presses against freedom of press

http://english.hani.[...]

The Hankyoreh

2006-03-27

[126]

뉴스

2008 politics #1

http://news.naver.co[...]

Yonhap News

2008-12-15

[127]

뉴스

2008 politics #2

http://news.naver.co[...]

Yonhap News

2008-12-15

[128]

뉴스

Lee Administration Reshuffles Economic Team

http://english.donga[...]

Donga Ilbo

2009-01-20

[129]

뉴스

Lee Myung-bak Administration's Economic Progress Over the Past 2 Years

http://www.arirang.c[...]

Arirang

2010-02-23

[130]

뉴스

President Lee Myung-bak's performance during the past two years and challenges facing his administration

http://world.kbs.co.[...]

KBS World

2010-02-25

[131]

뉴스

Korea Raises Rates as Asia Leads Recovery

https://web.archive.[...]

Bloomberg Business Week

2010-07-09

[132]

뉴스

Diplomatic Achievements in the First Two Years of the Lee Myung-bak Administration

http://news.mofat.go[...]

Ministry of Foreign Affairs and Trade

2010-02-26

[133]

웹사이트

2010 G20 Seoul Summit

http://seoulsummit.k[...]

Official Site

[134]

뉴스

South Korea's Supreme Court Upholds 17-Year Jail Term for Ex-President Lee

https://thediplomat.[...]

thediplomat.com

[135]

뉴스

Park Geun-hye sworn in as South Korea president

https://www.bbc.com/[...]

BBC News

2013-02-25

[136]

뉴스

South Korea Elects First Female President – Who Is She?

https://www.pbs.org/[...]

PBS NewsHour

2012-12-19

[137]

웹사이트

Park impeachment: Bittersweet victory for families of Sewol ferry victims

https://www.cnn.com/[...]

2017-03-12

[138]

뉴스

MERS Tarnishes Korean President's Image as Leader

https://www.nytimes.[...]

2015-06-12

[139]

웹사이트

President impeached

https://www.koreatim[...]

2017-02-08

[140]

웹사이트

'Scandal is made up of lies,' says Park

https://www.koreatim[...]

2017-02-08

[141]

뉴스

(LEAD) Acting president warns of N.K. 'strategic' provocations

http://english.yonha[...]

2017-02-08

[142]

뉴스

Park may end up in jail next month

https://www.koreatim[...]

2017-02-07

[143]

뉴스

South Korea Removes President Park Geun-hye

https://www.nytimes.[...]

2017-03-09

[144]

뉴스

Park Geun-hye: South Korea's ex-leader jailed for 24 years for corruption

https://www.bbc.com/[...]

2018-04-06

[145]

뉴스

New Korean president willing to work with North – DW – 05/10/2017

https://www.dw.com/e[...]

[146]

뉴스

Was hosting the 2018 Winter Olympics worth the trouble for South Korea?

https://eu.usatoday.[...]

[147]

뉴스

The Moon-Kim Summit: What You Need to Know

https://thediplomat.[...]

[148]

뉴스

Kim Jong Un hugs Moon Jae-in as inter-Korean summit starts

https://edition.cnn.[...]

2018-09-18

[149]

웹사이트

What's Behind South Korea's COVID-19 Exceptionalism?

https://www.theatlan[...]

2020-05-06

[150]

웹사이트

Moon's approval rating drops to lowest point

http://www.koreahera[...]

2021-01-03

[151]

뉴스

As Birthrate Falls, South Korea's Population Declines, Posing Threat to Economy

https://www.nytimes.[...]

2021-01-04

[152]

웹사이트

South Korea's governing party wins election by a landslide

https://www.aljazeer[...]

[153]

뉴스

Yoon Suk-yeol takes office as South Korea's new president

https://www.aljazeer[...]

[154]

뉴스

President Yoon declares 'national mourning period'...Visit to Itaewon disaster site

https://www.hani.co.[...]

2022-10-30

[155]

뉴스

At least 153 killed in crowd crush during Halloween festivities in Seoul

https://www.theguard[...]

2022-10-30

[156]

웹사이트

Yoon Seok-yeol's government's national task 'Unification of Man-age Act' was promulgated today

https://www.moleg.go[...]

2022-12-27

[157]

뉴스

See the results of the 22nd general election vote count

https://www.bbc.com/[...]

[158]

뉴스

South Korea martial law: What happens next?

https://www.bbc.com/[...]

[159]

뉴스

현 5년 단임제 책임정치 한계… 국론통합 막아

http://www.seoul.co.[...]

2009-01-01

[160]

뉴스

4년 중임제 압도적…호남의원 40% "내각제 지지"

http://www.seoul.co.[...]

2009-01-01

[161]

서적

한국사

국사편찬위원회

2002

[162]

문서

타임 스탬프

[163]

문서

현 KBS의 전신인 경성 방송국에서 편집하여 배포한 8.15 당시 현장 촬영 영상

[164]

뉴스

개헌의 역사 ① - 1∼4차 개헌

https://news.naver.c[...]

국정브리핑

2009-11-02

[165]

뉴스

개헌의 역사 ② 제3,4공화국(5~7차 개헌)

https://news.naver.c[...]

국정브리핑

2009-11-02

[166]

뉴스

공권력으로 물가 잡고, 글로벌 3저 호황 겹쳐 경제성장 [전두환 1931~2021]

https://www.joongang[...]

2021-11-23

[167]

뉴스

개헌의 역사 ③ 제 5, 6 공화국(8~9차 개헌)

https://news.naver.c[...]

국정브리핑

2009-11-02

[168]

간행물

한국현대사산책: 1970년대편

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com