고노 모로나오

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고노 모로나오는 무로마치 시대 초기의 무장이자 정치가로, 아시카가 다카우지를 보좌하며 막부의 집사로서 권력을 행사했다. 그는 뛰어난 행정 능력과 군사적 재능을 겸비했으며, 집사시행장 발급을 통해 막부의 권위를 강화하고 정치 기구를 개혁했다. 그러나, 아시카가 다다요시와의 권력 다툼으로 간노의 소란을 겪고, 결국 살해당했다. 모로나오는 긍정적인 평가와 부정적인 평가를 동시에 받는데, 긍정적으로는 정치적 수완과 군사적 능력이, 부정적으로는 종교 시설 방화와 가혹한 행위가 지적된다. 그는 《태평기》 등 창작물에서 악인으로 묘사되기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1351년 사망 - 한산동

한산동은 원나라 말기 미륵불 신앙을 기반으로 민중 봉기를 선동하고 북송 휘종의 후손을 자처하며 홍건적의 난을 주도하려다 처형되었으나, 그의 아들 한림아가 난을 이어갔다. - 1351년 사망 - 후안 루이스

후안 루이스는 13세기 말 스페인에서 태어난 성직자이자 시인으로, 톨레도 대주교의 명령으로 투옥되어 12년 넘게 감옥에 있는 동안 대표작 《좋은 사랑의 이야기》를 집필했으며, 당대 최고의 카스티야 시인으로 평가받는다. - 무로마치 시대의 무사 - 구스노키 마사시게

구스노키 마사시게는 가마쿠라 막부 말기부터 겐무 신정기에 활약한 무장으로, 고다이고 천황을 지지하여 막부에 맞섰으나 아시카가 다카우지와의 전투에서 전사했으며, 그의 충절은 높이 평가받고 출신 배경과 생애에 대한 다양한 논쟁이 존재한다. - 무로마치 시대의 무사 - 아시카가 요시미

아시카가 요시미는 6대 쇼군의 아들로 태어나 승려가 되었다가 환속하여 쇼군의 후계자가 되었고, 오닌의 난 이후 아들이 쇼군이 되자 정무를 보다가 사망했다.

2. 가계

덴무 천황의 손자인 나가야 왕의 자손인 황족 미네오 왕이 조와 11년(844년)에 신적강하하여 다카시나 미네오라는 이름을 사용한 것이 다카시나 씨(高階氏)의 시작이었다.[22] 11세기, 다카시나 고레요리(고노 고레요리) 때에 무사화하여 미나모토노 요시이에를 따랐으며, 우지를 「고」(高)로 사용하게 되었다.[22] 진위를 알 수는 없으나 고레요리는 혈통상으로는 요시이에의 넷째 아들로 다카시나 씨의 양자로 들어간 것이라는 가계도도 존재한다.[22] 고레요리의 아들 고노 고레사다(高惟貞, 고레타다惟真라고도 한다) 때부터 겐세(源姓) 아시카가 씨 즉 요시이에의 셋째 아들로써 시모쓰케국 아시카가 장원에 정착해 아시카가 집안의 선조가 된 요시쿠니(義国)의 후손 가문에 중신으로 출사하였으며, 마찬가지로 시모쓰케 국 아시카가 장원에 정착했고 후지와라씨를 혼세로 하는 도세(藤姓) 아시카가 씨와의 싸움에서도 활약하였다.[22] 늦어도 13세기 후반에는 고노 시게우지(高重氏, 모로나오의 증조부) 대부터 아시카가 씨의 집사를 세습하였다.[22] 고안 4년(1281년) 11월 5일자 고노 시게우지가 발급한 문서(존경각문고尊経閣文庫 소장 『무가수감』에 실려 있다)는 고 씨의 아시카가 씨 집사로써의 활동을 확인시켜 주는 현존 최고(最古)의 사료이다.[22] 일본의 사학자 가메다 도시카즈(亀田俊和)는 고 씨가 고케닌 자격을 갖게 된 것은 확실하다고 말할 수 있다고 하였다.[23]

고노 모로나오는 고노 모로시게(高師重)의 아들로 태어나 고 가문의 가독을 이었다.[17] 형제로는 고노 모로야스와 고노 시게모치(高重茂)가 있었다. 모로야스는 무장으로서의 재능이 뛰어났고, 시게모치는 실무 행정 능력이 뛰어났다고 한다.

3. 생애

(하위 섹션 '초기 활동'에서 상세히 다룸)

(하위 섹션 '무로마치 막부 집사'에서 상세히 다룸)

(하위 섹션 '간노의 소란과 최후'에서 상세히 다룸)

모로나오가 살해되고 거의 1년 뒤, 아시카가 다다요시가 가마쿠라에서 급사하였다. 다카우지가 모로나오를 위해 다다요시를 독살했다는 설도 있다. 무코 강에서는 고 씨 일족 대부분이 살해되었고, 이로써 아시카가 가문을 오랫동안 보좌해 온 고 씨는 무로마치 시대 초기에 정권 중추에서 사라지게 되었다.

3. 1. 초기 활동

아시카가 다카우지의 측근으로 도막전쟁에 참가하였다. 겐무 신정이 시작되자, 형제 고노 모로야스와 함께 구보도코로(窪所) 및 잡무결단소(雑訴決断所)에서 부교닌으로써 정무를 담당했다.[17]

겐무 2년(1335년) 다카우지가 고다이고 천황으로부터 나카센다이의 난을 계기로 이반하자 그를 따라 가마쿠라로 내려갔으며,[17] 겐무 3년(1336년) 2월에 규슈로 달아날 때도 따랐다. 같은 해 5월 미나토가와 전투에서도 다카우지와 함께 싸우는[25] 등 시종일관 그의 보좌를 맡아 힘썼다.

3. 2. 무로마치 막부 집사

1338년 아시카가 다카우지가 정이대장군에 임명되어 막부를 열자, 고노 모로나오는 쇼군가의 집사로서[17] 절대권력을 휘둘렀다. 고 씨(高氏) 일족은 사무라이도코로(侍所)나 인쇼보(恩賞方)의 요직을 점하고, 가와치(河内) ・ 이즈미(和泉) ・ 이가(伊賀) ・ 오와리(尾張) ・ 미카와(三河) ・ 에치고(越後) ・ 무사시(武蔵) 등 여러 구니의 슈고직을 맡았다.

남북조 동란기에는 1338년 이즈미 사카이(堺浦)에서 남조의 기타바타케 아키이에를 물리쳤으며,[17] 1348년에는 시조나와테 전투에서 남조의 구스노키 마사쓰라・마사토키 형제를 죽이고,[17] 남조의 요시노를 공격해 아노(賀名生, 현 고조 시)로 몰아냈다. 나아가 요시노 산에 불을 지르고[17] 남조측이 요시노를 떠나 가나이(賀名生, 나라 현 고조 시)로 물러나게 하는 등 군사적인 면에서도 활약하였다.

막부 내부에서는 쇼군 다카우지와 정무를 나누어 맡고 있던 다다요시와 함께 형제간의 이두정치가 운영되었으나, 둘 사이에는 이해 대립이 자주 발생하였다. 다다요시와 성격적으로 정반대였던 모로나오와 다다요시와의 대립이 차츰 깊어지면서[17] 막부를 양분하는 권력 투쟁으로 이어졌다. 다다요시의 측근이었던 우에스기 시게요시 ・ 하타케야마 다다무네 등의 참언으로 집사직에서 해임된 모로나오는 형제 모로야스와 함께 병사를 일으켜 교토의 다다요시 저택을 습격하였고, 다다요시가 저택을 빠져나와 형인 쇼군 다카우지의 저택으로 달아나자 이마저도 포위, 다카우지에게 다다요시의 신병을 인도할 것을 요구하면서 양자간 항쟁으로 번졌다. 다카우지의 주선으로 화의가 맺어지고, 다다요시는 정무에서 은퇴해 출가하게 되었으며, 막부 내부에서 다다요시 등 모로나오와 대립했던 세력들은 제거되었다.

다다요시의 출가 후, 모로나오는 아시카가 다카우지의 적장자 아시카가 요시아키라를 보좌해 실권을 장악했다. 1350년 다다요시의 양자 아시카가 다다후유의 토벌을 위해 다카우지와 함께 하리마로 출병한 틈을 타, 아시카가 다다요시는 교토를 탈출해 남조(고무라카미 천황)에 투항했고, 남조 및 다다후유와 함께 모로나오를 주벌한다는 명분으로 거병했다. 나아가서는 아군이었던 다카우지 및 모로나오와도 본격적으로 교전을 벌이게 된다(간노의 소란).

1351년 셋쓰국 우치데노하마(打出浜)에서 다다요시와 남조측에 패한 다카우지는 고 씨 형제의 출가를 조건으로 다다요시와 화의를 맺는다. 이후, 고노 모로나오, 모로야스 형제는 교토로 호송 중, 우에스기 요시노리(上杉能憲)에 의해 셋쓰 국 무코 강(武庫川, 현 이타미 시) 강변에서 살해되었다.[17]

고노 모로나오는 두 번에 걸쳐 15년간(1336년 – 1349년, 1349년 – 1351년) 무로마치 막부 집사로서 행정 활동을 하였다. 그는 전 시대 건무 정권의 고다이고 천황이 정한 선구적인 법 제도를 개선하여 막정에 도입했다. 초대 쇼군 아시카가 다카우지의 휘하에서 무로마치 막부 창설기의 정치 기구와 법 체계를 정비했다.

고노 모로나오의 정치 개혁 중 가장 큰 발명은 '''집사 시행장'''(しつじしぎょうじょう)의 발급이다. 이는 쇼군이 발행한 은상아테오코나이 (토지 지급 명령)에 부속되어, 각국의 슈고 (무가 정권에서의 현 지사)에게 토지 지급 절차가 제대로 행해지도록 전달하는 문서인데, '''토지 지급에 무력을 동반하는 강제 집행력이 부가된''' 것이 특징이다.

가마쿠라 막부에서는 무사나 사찰이 은상을 획득하더라도 실제 획득은 자력에 맡겨져 있었다. 만약 불법 점거자가 막부의 명령을 무시했을 경우, 약소한 세력으로는 실효 지배를 실현할 수 없는 경우도 있었다.

남북조 시대에는 전쟁이 자주 일어나 은상 아테오코나이 (토지 지급)가 남발되거나, 대상 토지가 남조 세력에 의해 점령되어, 약한 무사나 사찰에서는 자력으로 남조의 군을 몰아낼 수 없는 경우가 있었다. 고노 모로나오는 은상 아테오코나이가 모순되지 않는지 재확인하고, 유력 무장이 아닌 무사나 소규모 사찰에도 제대로 은상(토지)이 전달되도록 무력에 의한 강제 집행을 슈고에게 의무화함으로써, 남조에 비해 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 성공했다.

이 제도는 본래 겐무 신정에서 고다이고 천황이 잡소결단소를 재편했을 때, 윤지 (천황의 명령서)에 부속되는 "잡소결단소첩"으로 도입한 것이었다. 그러나 잡소결단소첩을 얻기 위해서는 복잡한 절차가 필요했기에 제대로 기능하지 못했다. 고노 모로나오는 잡소결단소의 세 번째 직무 담당자로서 활동하고 있었기 때문에, 이 잡소결단소첩을 힌트로 집사 시행장이 발명된 것으로 보인다.

고노 모로나오는 잡소결단소첩을 단순히 모방하는 것이 아니라, 신고 절차를 간소화하고, 고쿠시·슈고가 아닌 슈고에게만 강제 집행을 담당하게 함으로써, 집사 시행장이 쉽고 빠르게 유효하도록 개선했다. 잡소결단소첩 외에도, 고노 모로나오는 겐무 신정의 선진적인 시스템을 많이 개선하여 막부에 도입했다.

집사 시행장의 문서 형식은 가마쿠라 막부의 싯켄·렌쇼가 발행한 봉서인 간토 미교쇼와 완전히 같은 형식이 되어 있으며, 본래는 한 가문의 가재에 지나지 않았던 집사라는 지위를, 일본의 실질적 지도자였던 싯켄의 후계자로 위치시켰다.

집사 시행장의 발급은 막부뿐만 아니라 고노 모로나오 자신에 대한 구심력도 높여, 일대 파벌을 형성하는 데 성공했다. 그러나 당시 막부에서 사실상의 최고 권력자였던 쇼군의 동생 아시카가 타다요시는 전시 체제에서 평시 체제로 이행하려 했고, 가마쿠라 막부 집권 호조 요시토키·호조 야스토키 (고세이바이시키모쿠의 제정자)의 치세를 이상으로 하는 보수파였기 때문에 모로나오의 선진적인 집사 시행장을 좋아하지 않았으며, 1341년 무로마치 막부 추가법 제7조에 의해 모로나오의 정치 방식의 사타부(강제 집행) 권한을 자신이 지배하는 히키쓰케가타(引付方)로 접수하려 했다. 이처럼 양자 간의 갈등이 깊어진 것이 간오의 혼란의 주요 원인 중 하나로 여겨진다.

간오의 혼란으로 모로나오는 멸망했지만, 1352년 무로마치 막부 추가법 제60조에 의해 집사 시행장(후의 간레이 시행장)은 무로마치 막부의 명령 계통의 기축이 되는 시스템으로 정착되었다. 이후, 3대 쇼군 아시카가 요시미쓰를 보좌한 호소카와 요리유키에 의해 집사와 히키쓰케가시라(引付頭人)는 통합되어 관령이 되었고, 모로나오가 구축한 집사 제도는 관령 제도로 계승되었다. 집사 시행장은 남북조 시대에 성립된 서민을 위한 초등 교과서 『테이킨오라이』에도 언급되었으며, 중세의 일본인에게는 신분을 불문하고 알아야 할 일반 교양이 되었다.

3. 3. 간노의 소란과 최후

아시카가 다다요시와의 대립이 심화되면서, 1349년 다다요시 측근이었던 우에스기 시게요시, 하타케야마 다다무네 등의 참언으로 집사직에서 해임되었다. 이에 모로나오는 형제 고노 모로야스와 함께 병사를 일으켜 교토의 다다요시 저택을 습격했고, 다다요시는 아시카가 다카우지의 저택으로 피신했다. 모로나오는 다카우지의 저택을 포위하고 다다요시의 신병 인도를 요구하며 항쟁으로 번졌다.[17] 다카우지의 중재로 화의가 성립되어 다다요시는 출가하고 정계에서 은퇴했으며, 막부 내 반(反) 모로나오 세력은 일소되었다.

다다요시의 출가 후, 모로나오는 아시카가 요시아키라를 보좌하며 실권을 장악했다. 1350년 다다요시의 양자 아시카가 다다후유 토벌을 위해 다카우지와 함께 하리마로 출진한 사이, 아시카가 다다요시는 교토를 탈출해 남조(고무라카미 천황)에 투항, 남조 및 다다후유와 함께 모로나오 주벌을 명분으로 거병했다. 이후 다카우지 및 모로나오와도 본격적으로 교전하게 되는데, 이를 간노의 소란이라 한다.

1351년 셋쓰국 우치데노하마에서 다다요시와 남조 측에 패한 다카우지는 고 씨 형제의 출가를 조건으로 다다요시와 화의를 맺었다. 이후 고노 모로나오, 모로야스 형제는 교토로 호송되던 중, 우에스기 요시노리에 의해 셋쓰 국 무코 강(현 이타미 시) 강변에서 살해되었다.[17]

모로나오 사후 1년 뒤, 모로나오의 1주기에 맞춰 정적이었던 아시카가 다다요시가 가마쿠라에서 급사했다. 이 때문에 다카우지가 모로나오를 위해 다다요시를 독살했다는 설도 있다. 무코 강에서는 모로나오 형제뿐 아니라 고 씨 일족 대부분이 살해되었고, 13세였던 모로나오의 아들 모로나쓰(師夏)도 이때 피살되었다. 다른 아들 모로아키라(師詮)는 살아남았으나, 1353년 남조와의 전투에서 사망했다.

이로써 아시카가 가문의 중신이었던 고 씨는 무로마치 시대 초기에 정권 중추에서 사라지게 되었다.

4. 정치 및 군사 활동

고노 모로나오는 뛰어난 행정가이자 정치가로서, 무로마치 막부의 집사로서 막부의 정치 기구를 개혁하는 데 큰 역할을 했다.[26] 그는 무투파라는 이미지와 달리 내정 능력도 뛰어났으며, 군기물인 《태평기》에서 포악하고 조야한 인물로 묘사된 것은 오해의 소지가 있다.[27] 제2차 세계 대전 이후 남북조 시대 연구를 주도했던 사토 신이치가 보수파 아시카가 다다요시의 업적을 부각하면서, 그의 정적인 모로나오를 상대적으로 낮게 평가한 영향도 있었다.[28] 그러나 최근 연구에 따르면 모로나오는 집사 재임 중 정력적으로 정무를 수행했으며, 그가 발급한 문서가 200통 가까이 남아있다.[29]

모로나오의 정치 개혁 중 가장 중요한 업적은 집사시행장(執事施行状) 발급이다.[30] 이는 쇼군이 공을 세운 무사나 사찰에 토지를 지급하도록 명하는 문서(하문, 쇼군의 명령서)에 첨부되어, 각국의 슈고(도지사와 유사한 직책)에게 토지 지급 절차가 제대로 실행되도록 지시하는 문서였다. 이 문서의 특징은 토지 지급에 무력을 동반한 강제 집행력(사타시쓰케, 강제집행)을 부여했다는 점이다.[31]

이전의 가마쿠라 막부에서는 토지 소유권을 얻더라도 실제 획득은 스스로 해결해야 했기 때문에, 약소 세력은 어려움을 겪었다.[31] 남북조 시대에는 이러한 문제가 더욱 심각해져, 모순된 토지 지급 명령이 내려지거나 남조 세력에게 토지를 빼앗기는 경우가 많았다.[32] 모로 나오의 집사시행장은 이러한 문제를 해결하여 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 기여했다.[32]

이 제도는 원래 겐무 정권의 잡소결단소(雑訴決断所)에서 시행했던 제도였으나,[32] 절차가 복잡하여 제대로 기능하지 못했다.[33] 모로나오는 이를 간소화하고, 슈고에게만 강제집행을 담당하게 하여 효율성을 높였다.[33] 또한, 집사시행장의 문서 형식은 가마쿠라 막부의 싯켄(執権) ・ 렌쇼(連署)가 발행한 간토미교쇼(関東御教書)와 동일하게 하여, 집사의 지위를 싯켄의 후계자로 격상시켰다.[32]

집사시행장의 발급은 막부와 모로나오 자신의 구심력을 높여주었지만,[37] 당시 막부의 최고 권력자였던 아시카가 다다요시는 모로나오의 개혁을 탐탁지 않게 여겼다.[38] 이로 인해 양측의 갈등이 심화되어 간노의 소란이 발발하는 원인 중 하나가 되었다.[37]

모로나오는 간노의 소란으로 몰락했지만, 집사시행장은 이후 무로마치 막부 명령 체계의 핵심 시스템으로 정착했다.[39] 훗날 집사와 히키쓰케토닌(引付頭人)은 통합되어 간레이(管領)라는 직책이 되었고, 모로나오의 집사 제도는 간레이 제도로 이어졌다.[39] 집사시행장은 중세 일본인들에게 널리 알려진 일반 교양이 되었으며,[31] 이러한 점에서 모로나오는 "새로운 질서 창조를 목표로 했던 정치가"로 평가받는다.[39]

모로나오는 남조의 명장 기타바타케 아키이에(北畠顕家)를 격파하고, 구스노키 마사유키(楠木正行)를 쓰러뜨리는 등 뛰어난 군사적 업적을 남겼다.[43] 또한, 평시 치안 유지에도 능력을 발휘하여 사이온지 긴무네(西園寺公宗)의 반란을 진압하기도 했다.[45][46] 그는 전투의 효율성을 높이기 위해 분도리키리스테(分捕切捨) 법을 채용하기도 했다.[47]

그러나 모로나오는 이와시미즈하치만궁과 요시노 행궁을 불태우는 등 성역을 파괴하는 행위를 저질러 비판을 받기도 했다.[48][49] 이는 당시 윤리관에 어긋나는 행위였지만, 전략적 필요에 의한 결단이었다는 해석도 있다.

4. 1. 혁신적인 정책

고노 모로나오는 행정가이자 정치가로서 뛰어난 실무 능력과 내정 능력을 갖추고 있었다.[26] 그의 주요 업적은 무로마치 막부의 집사로서 막부의 정치 기구를 개혁한 것이다.[26]모로나오는 무투파여서 내정 능력이 높지 않다는 오해를 받기도 했다.[26] 그 이유는 군기물인 《태평기》에서 포악하고 조야한 인물로 묘사되었기 때문이다.[27] 또한, 제2차 세계대전 이후 일본 학계에서 남북조 시대 연구를 주도했던 사토 신이치는 보수파였던 아시카가 다다요시의 업적을 밝히는 데 중점을 두었기 때문에, 그의 정적이자 혁신파였던 모로나오의 행동은 다다요시를 방해하는 행위로 여겨져 상대적으로 낮게 평가되었다.[28]

그러나 이후 연구가 진전되면서, 모로나오는 집사 재임 중에 뛰어난 위정자로서 정력적으로 정무를 수행했다는 사실이 밝혀졌다. 현재까지 모로나오가 직접 발급한 문서가 200통가량 남아있다.[29]

모로나오의 정치 개혁 중 가장 획기적인 발명은 집사시행장(執事施行状)의 발급이었다.[30] 이는 쇼군이 발급한 은상 완행(恩賞宛行, 공적이 있는 무사나 사찰에 토지를 지급하도록 명하는 문서)에 부속된 문서로, 각국의 슈고(무가 정권의 도지사와 같은 직책)에게 토지 지급 절차가 제대로 실행되도록 지시하는 문서였다. 이 문서의 특징은 완행에 사타시쓰케(沙汰付, 강제집행)가 명시되어, '''토지 급부에 무력을 동반한 강제 집행력'''이 부여되었다는 점이다.[31]

이전의 무가 정권인 가마쿠라 막부에서는 무사나 사찰이 은상(토지 소유권)을 얻더라도, 그것은 해당 토지의 주인이라는 '대의명분'을 얻는 것일 뿐, 실제 획득은 스스로 해결해야 했다.[31] 따라서 토지를 불법으로 점거한 자가 막부의 명령을 무시할 경우, 약소 세력은 실효 지배를 실현하기 어려운 경우가 많았다.[31]

남북조 시대에는 이러한 문제가 더욱 심각해졌다. 잦은 전투로 인해 신속하게 은상을 지급하는 과정에서 모순된 은상 완행이 내려지기도 했고, 대상 토지가 남조 세력에 의해 점령되어 힘이 약한 무사나 사찰이 자력으로 남조 측 군사를 몰아내기 어려운 경우도 있었다.[32] 모로나오는 은상 완행의 모순 여부를 재확인하고, 유력 무장이 아닌 무사나 소규모 사찰에게도 제대로 된 은상(토지)이 지급될 수 있도록 슈고에게 무력에 의한 강제 집행을 의무화함으로써, 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 성공하였다.[32]

이 제도는 원래 겐무 정권에서 고다이고 천황이 소송기관인 잡소결단소(雑訴決断所)를 8번제로 재편했을 때 윤지(綸旨, 왕명)에 부속된 '잡소결단소첩'(雑訴決断所牒)으로 도입했던 것이다.[32] 그러나 잡소결단소첩을 얻으려면 윤지 발급 후 30일 이내에 신고 서류를 제출하고 관련 자료를 첨부해야 했으며, 첩 발급 후에도 고쿠시와 슈고 양측의 사절을 현지에 소환해야 하는 등 절차가 복잡하여 제대로 기능하지 못했다.[33] 고노 모로나오는 잡소결단소의 제3번 직원으로 활동했던 경력이 있었기 때문에, 사학자 가메다 도시카즈는 잡소결단소첩을 참고하여 집사시행장을 발명했을 것이라고 추정했다.[32]

모로나오는 겐무 정권의 잡소결단소첩을 단순 모방하지 않고, 신고 절차를 간소화하고(경우에 따라서는 신고 서류 없이 하문, 즉 쇼군의 명령서를 담당관에게 보여주는 것만으로 충분했다), 고쿠시(国司)와 슈고(守護) 둘 다가 아니라 슈고에게만 시행(강제집행)을 담당하게 하여 집사시행장이 간단하고 신속하게 효력을 발휘할 수 있도록 개선했다.[33] 모로나오는 잡소결단소첩(즉 집사시행장) 외에도 겐무 정권의 선진적인 시스템을 많이 개량하여 막부에 수용했다.[34]

집사시행장의 문서 형식은 가마쿠라 막부의 싯켄(執権)과 렌쇼(連署)가 발행한 봉서(奉書, 명령서)인 간토미교쇼(関東御教書)와 완전히 같은 형식을 취하고 있어, 본래 한 고케닌의 가재(家宰)에 불과했던 집사의 지위를 일본의 실질적인 지도자였던 싯켄의 후계자로 자리매김하게 했다.[32]

모로나오가 어느 기관에서 집사시행장을 발급했는지는 확실하지 않지만, 간레이(管領) 호소카와 요리유키(細川頼之) 시대에는 그 후계자인 간레이 시행장(管領施行状)이 진세이가타(仁政方)에서 발급되었다는 흔적이 있어, 가메다 도시카즈는 이 기관이었을 것으로 추측한다.[35] (이 점에 대해서는 가메다 도시카즈와 야마모토 고지山本康司 사이에 논쟁이 있었다.[36]) '진세이'(仁政)라는 도덕적 측면을 강조한 단어는 당시 무사들의 공적 기관에서는 통상적으로 쓰이지 않는 단어였으며, 가메다 도시카즈는 "모로나오가 강한 정의감이나 윤리관을 지니고 있었음을 엿볼 수 있는 것은 아닐까"라고 주장한다.[30]

집사시행장의 발급은 막부뿐만 아니라 고노 모로나오 자신의 구심력도 높여주어 하나의 거대한 파벌을 형성하는데 성공하였다.[37] 그러나 당시 막부의 실질적인 최고 권력자였던 쇼군의 동생 아시카가 다다요시는 전시 체제에서 평시 체제로 전환하고 가마쿠라 막부 싯켄 호조 요시토키(北条義時)나 고세이바이시키모쿠(御成敗式目)의 제정자로 알려진 호조 야스토키(北条泰時)의 치세를 이상으로 하는 보수파 위정자였기 때문에, 모로나오의 선진적인 집사시행장을 반기지 않았다. 오코쿠(興国) 2년/랴쿠오(暦応) 4년(1341년) 10월 3일에는 무로마치 막부 추가법 제7조에 의해 모로나오의 진세이카타의 사타시쓰케(강제집행) 권한을 자신이 지배하는 히키쓰카타(引付方)에서 접수하도록 계획하였다.[38] 이처럼 양자의 알력이 깊어졌던 것이 간노의 소란의 주요 원인 중 하나였다고 여겨진다.[37]

혁신파로 분류되는 모로나오에게도 보수적인 면모가 있었다.[37] 아시카가 씨를 보좌하는 집사로 교육받고 자랐기 때문에 여느 무사들이 가진 토지 보유에 대한 집념을 이해하지 못하는 면이 있었고, 집사시행장에 의한 은상 배분에 실패하는 경우도 있었다.[37] 그 결과 다다요시를 압도할 정도의 지지를 얻지 못했고, 간노의 소란에서 패배하고 말았다.[37]

간노의 소란으로 모로나오는 몰락했지만, 이후 쇼헤이(正平) 7년/간노(康応) 3년(1352년) 9월 18일에 제정된 무로마치 막부 추가법 제16조에 의해 집사시행장(훗날의 간레이 시행장)은 무로마치 막부 명령 계통의 기축을 이루는 시스템으로 정착했다.[39] 훗날 3대 쇼군 아시카가 요시미쓰(足利義満)를 보좌한 간레이 호소카와 요리유키(細川頼之)에 의해 집사와 히키쓰케토닌(引付頭人)은 통합되어 간레이(管領)라는 하나의 직책이 되었고, 모로나오가 쌓아올린 집사 제도는 간레이 제도로 이어졌다.[39] 집사시행장은 남북조 시대에 성립된 서민 지향적인 초등교과서 《쇼킨오라이(庭訓往来)》에도 기재되어 중세 일본인들에게 신분을 막론하고 널리 알려진 일반 교양이 되었다.[31] 이러한 점에서 가메다 도시카즈는 모로나오를 "새로운 질서의 창조를 목표로 했던 정치가"라고 평가했다.[39]

사학자 사토 신이치 이후의 정설로는 혁신파인 고노 모로나오에게는 신흥 무사층이, 보수파인 아시카가 다다요시에게는 아시카가 일문이나 막부 부교닌, 지샤 세력과 같은 전통적인 세력이 결집했다고 여겨져 왔다.[40] 막부 내부에는 가마쿠라 막부 이래의 무사층과 으레 아쿠토(悪党)라고 불리는 사람들이나 소료(惣領)의 통솔 아래 들어갈 수밖에 없었던 서자층 등으로 이루어진 신흥 무사층 등이 존재했고, 전자 및 귀족이나 지샤 등의 수구 세력이 다다요시를, 그들로부터의 압박을 배제하고 재지 지배권을 보장받고자 했던 후자가 모로나오를 지지했다는 것이다. 모로나오가 후세에 악인으로 기록된 것은 이 시대의 지식인층으로 대부분의 기록을 남겼던 귀족, 지샤 세력들이 그들에게 반항하던 신흥 무사층이나 그들의 옹호자였던 아시카가 씨에 대한 반감을 가졌기 때문이라고 여겨진다.

한편, 사학자 가메다 도시카즈는 아시카가 다다요시와 고노 모로나오 두 사람의 정치사상 면에서의 차이는 그 지지 기반이 달랐던 점이 별 영향을 주지는 않았을 것이라고 주장했다.[41] 예를 들어 아시카가 씨의 명문 중 하나였던 이마가와 씨(今川氏)는 다카우지파(즉 모로나오파)를 따랐고, 반대로 막부에서 무투파에 해당했던 아시카가 씨의 서류 가운데 가계가 낮았던 신흥 무사층인 모모이 다다쓰네(桃井直常)는 다다요시파를 따랐다.[41] 즉, 고노 모로나오=신흥 무사단, 아시카가 다다요시=보수 및 전통 기득권층이라는 공식이 항상 성립하는 것은 아니라는 것이다. 가메다 도시카즈에 따르면 모로나오와 다다요시의 파벌이 나뉜 것은 주로 은상 문제 때문이었다.[42] 단순히 모로나오의 집사시행장 덕분에 은상(토지)을 받은 자는 모로나오를 따랐고, 그 제도로부터 누락되어 이익을 얻지 못하고 불만을 품은 자들은 다다요시를 따랐다.[42] 여기에 더해 다다요시의 양자이자 쇼군 다카우지의 사생아였던 아시카가 다다후유의 처우 문제가 겹쳐져 간노의 소란이 발발했다는 것이다.[42]

4. 2. 군사적 합리주의

고노 모로나오는 행정가이자 정치가로서 실무 능력과 내정 능력이 뛰어났으며, 무로마치 막부의 정치 기구를 개혁한 것이 그의 주요 업적이다.[26]흔히 모로나오가 무투파여서 내정 능력이 부족했다는 오해가 있지만,[26] 이는 군기물인 《태평기》에서 그를 포악하고 거친 인물로 묘사했기 때문이다.[27] 또한, 제2차 세계 대전 이후 남북조 시대 연구를 주도했던 사토 신이치는 보수파였던 아시카가 다다요시의 업적을 밝히는 데 중점을 두었기 때문에, 그의 정적이자 혁신파였던 모로나오의 행동은 상대적으로 낮게 평가되었다.[28]

그러나 이후 연구가 진전되면서, 모로나오는 집사 재임 기간 동안 뛰어난 위정자로서 정력적으로 정무를 수행했다는 사실이 밝혀졌다. 현재까지 남아있는 모로나오가 발급한 문서는 200통에 달한다.[29]

모로나오의 정치 개혁 중 가장 중요한 발명이자, 그의 권세를 쇼군의 동생인 아시카가 다다요시와 동등한 지위로 끌어올린 것은 집사시행장(執事施行状, しつじしぎょうじょう)의 발급이었다.[30] 이는 쇼군이 공을 세운 무사나 사찰에 토지를 지급하도록 명하는 문서(하문, 쇼군의 명령서)에 첨부되어, 이러한 절차가 제대로 실행되도록 각국의 슈고(도지사와 유사한 직책)에게 전달하는 문서였다. 이 문서의 특징은 토지 지급에 무력을 동반한 강제 집행력(사타시쓰케, 강제집행)을 부여했다는 점이다.[31]

이전의 무가정권인 가마쿠라 막부에서는 무사나 사찰이 은상(토지 소유권)을 얻더라도, 그것은 해당 토지의 주인이라는 '명분'을 얻는 것일 뿐, 실제 획득은 스스로의 노력에 맡겨졌다.[31] 따라서 약소 세력은 토지를 불법 점거한 자가 막부의 명령을 무시할 경우, 실효 지배를 실현하기 어려운 경우가 많았다.[31]

남북조 시대에는 이러한 문제가 더욱 심각해졌다. 전투가 빈번하게 발생하고, 신속하게 은상을 지급하는 과정에서 모순된 은상 완행(토지 급부) 명령이 내려지기도 했다. 또한, 대상 토지가 남조 세력에 의해 점령되어 힘이 약한 무사나 사찰이 자력으로 남조 측 군사를 몰아내기 어려운 경우도 있었다.[32] 모로나오는 은상 완행의 모순 여부를 재확인하고, 구제책으로 유력 무장이 아닌 무사나 소규모 사찰에도 제대로 된 은상(토지)이 지급될 수 있도록 슈고에게 무력에 의한 강제 집행을 의무화하여, 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 성공했다.[32]

이 제도는 원래 겐무 정권에서 고다이고 천황이 소송기관인 잡소결단소(雑訴決断所)를 8번제로 재편했을 때 윤지(綸旨, 왕명)에 첨부하여 '잡소결단소첩'(雑訴決断所牒)으로 도입했던 것이다.[32] 그러나 잡소결단소첩을 얻으려면 윤지 발급 후 30일 이내에 신고 서류를 제출해야 했고, 첩이 발급된 후에도 고쿠시와 슈고 양측의 사절을 현지에 소환해야 하는 등 절차가 복잡하여 제대로 기능하지 못했다.[33] 고노 모로나오는 잡소결단소의 제3번 직원으로 활동한 경력이 있었기 때문에, 사학자 가메다 도시카즈는 잡소결단소첩을 참고하여 집사시행장이 발명되었을 것이라고 추정했다.[32]

모로나오는 겐무 정권의 잡소결단소첩을 단순 모방하지 않고, 신고 절차를 간소화하고(경우에 따라서는 신고 서류 작성 없이 하문, 즉 쇼군의 명령서를 담당관에게 보여주는 것만으로 충분했다), 고쿠시와 슈고 둘이 아닌 슈고에게만 시행(강제집행)을 담당하게 하여 집사시행장이 간단하고 신속하게 효력을 발휘하도록 개량했다.[33] 모로나오는 잡소결단소첩(즉, 집사시행장) 외에도 겐무 정권의 선진적인 시스템을 많이 개량하여 막부에 수용했다.[34]

또한, 집사시행장의 문서 형식은 가마쿠라 막부의 싯켄(執権) ・ 렌쇼(連署)가 발행한 봉서(奉書, 명령서)인 간토미교쇼(関東御教書, かんとうみぎょうしょ)와 완전히 동일한 형식을 취하고 있어, 본래는 한 고케닌의 가재(家宰)에 불과했던 집사라는 지위를 일본의 실질적인 지도자였던 싯켄의 후계자로 자리매김하는 것이기도 했다.[32]

모로나오가 어느 기관에서 집사시행장을 발급했는지는 확실하지 않지만, 간레이(管領) 호소카와 요리유키(細川頼之) 시대에는 그 후계인 간레이 시행장(管領施行状)이 진세이가타(仁政方, じんせいがた)에서 발급된 흔적이 있어, 사학자 가메다 도시카즈는 이 기관이었을 것으로 추측하고 있다.[35](이 점에 대해 가메다 도시카즈와 야마모토 고지(山本康司) 사이에 논쟁이 벌어지기도 했다.[36]) 또한, '진세이'(仁政)라는 도덕적 측면을 강조한 듯한 단어는 당시 무사들의 공적 기관에서 일반적으로 사용되는 것이었고, 가메다 도시카즈는 "모로나오가 강한 정의감과 윤리관을 가지고 있었음을 보여주는 것은 아닐까"라고 주장한다.[30]

집사시행장의 발급은 막부뿐만 아니라 고노 모로나오 자신의 구심력도 높여 하나의 거대한 파벌을 형성하는 데 성공했다.[37] 그러나 당시 막부에서 사실상 최고 권력자였던 쇼군의 동생 아시카가 다다요시는 전시 체제에서 평시 체제로 전환하자는 입장이었고, 가마쿠라 막부 싯켄 호조 요시토키(北条義時)나 고세이바이시키모쿠(御成敗式目)의 제정자로 알려진 호조 야스토키(北条泰時)의 치세를 이상으로 하는 보수파 위정자였기 때문에, 모로나오의 선진적인 집사시행장을 탐탁지 않게 여겼다. 오코쿠 2년/랴쿠오 4년(1341년) 10월 3일에는 무로마치 막부 추가법 제7조에 의해 모로나오의 진세이카타의 사타시쓰케(강제집행) 권한을 자신이 지배하는 히키쓰케카타(引付方)에서 접수하도록 계획했다.[38] 이처럼 양자의 갈등이 깊어진 것이 간노의 소란의 주요 원인 중 하나였다고 여겨진다.[37]

혁신파로 분류되는 모로나오에게도 보수적인 면모가 있었다.[37] 아시카가 씨를 보좌하는 집사로 교육받고 자랐기 때문에, 여느 무사들이 가진 토지 소유에 대한 집념을 이해하지 못하는 면이 있었고, 집사시행장에 의한 은상 분배에 실패하는 경우도 있었다.[37] 그 결과, 다다요시를 압도할 정도의 지지를 얻지 못했고, 간노의 소란에서 패배하고 말았다.[37]

간노의 소란으로 모로나오는 몰락했지만, 이후 쇼헤이 7년/간노 3년(1352년) 9월 18일에 제정된 무로마치 막부 추가법 제16조에 의해 집사시행장(훗날의 간레이 시행장)은 무로마치 막부 명령 계통의 핵심 시스템으로 정착했다.[39] 훗날 3대 쇼군 아시카가 요시미쓰(足利義満)를 보좌한 간레이 호소카와 요리유키(細川頼之)에 의해 집사와 히키쓰케토닌(引付頭人)은 통합되어 간레이(管領)라는 하나의 직책이 되었고, 모로나오가 쌓아 올린 집사 제도는 간레이 제도로 이어졌다.[39] 집사시행장은 남북조 시대에 성립된 서민 지향적인 초등 교과서 《쇼킨오라이(庭訓往来)》에도 기재되어 중세 일본인들에게 신분에 관계없이 널리 알려진 일반 교양이 되었다.[31] 이러한 점에서 가메다 도시카즈는 모로나오를 "새로운 질서 창조를 목표로 했던 정치가"라고 평가했다.[39]

모로나오는 생전에 이미 아시카가 가를 대표하는 필두 무장으로 등장한다. 예를 들어, 남조의 명장 기타바타케 아키이에(北畠顕家)를 패배시키고 죽음으로 몰아넣은 이시즈 전투(石津の戦い, 1338년) 이후, 다카우지의 친어머니인 우에스기 기요코(上杉清子)가 친정인 우에스기 가에 보낸 편지에서 호소카와 아키우지(細川顕氏)와 고노 모로나오가 함께 군공 제일(軍功第一)이었다고 그 무용을 칭찬하고 있다(『데와 우에스기 가 문서』).[43]

모로나오와 함께 무용을 칭찬받았던 호소카와 아키우지는 그로부터 10년 후, 구스노키 마사시게(楠木正成)의 장남이자 훗날 '소(小) 남공'(小楠公)이라 불리게 될 구스노키 마사유키(楠木正行)와의 전투에서 연전연패를 거듭했다. 모로나오는 마사유키가 어리고 병력이 적음을 얕보지 않고, 1만 기에서 수만 기에 이르는 막부의 총병력이라고 할 수 있는 병력을 모아 시조나와테 전투(四條畷の戦い, 1348년)에서 격전을 벌인 끝에 마사유키를 쓰러뜨렸다.[44]

전시뿐만 아니라 평시의 치안 유지 능력도 높아서, 겐무 정권 아래 겐무 2년(1335년) 6월 22일에 다이나곤(大納言) 사이온지 긴무네(西園寺公宗)의 반란 계획이 발각되었을 때, 부샤도코로(武者所)의 직원으로서 구스노키 마사시게와 함께 진압 작전을 담당하여 반란 실행 전에 긴무네 일파를 체포했다.[45][46] 겐무 정권 아래서 부샤도코로 직원으로서 구스노키 마사시게 등 전국에서 모여든 뛰어난 인재와 교류한 것은 무장(및 정치가)으로서 모로나오를 성장시키는 한 동인이 되었을 것으로 평가받는다.[46]

또한, 모로나오는 대규모 전투 중 군의 기동성을 발휘하기 위해 아키이에와의 싸움 중에 분도리키리스테(分捕切捨)의 법을 처음으로 채용했다.[47] 이는 전공 확인을 위해 벤 적장의 목을 일일이 이쿠사부교(軍奉行)에게 확인받을 필요 없이, 근처 동료들에게 확인되는 대로 그 자리에 버리고 전투에 계속 참여하라는, 당시로서는 상당히 획기적인 법이었다는 평가를 받는 군령이다.[47] 적어도 엔겐 3년/겐무 5년(1338년) 2월 28일에 야마토국(大和国) 한냐자카(般若坂, 일본 나라현 나라시에 소재)에서 벌어졌던 한냐자카 전투(般若坂の戦い)에서 이 작전이 실행되어 공을 세운 것이 확인된다.(『스오 요시카와 가 문서』)[47]

일반적으로 분도리키리스테 법의 채용은 모로나오의 합리주의자로서의 측면을 증명하는 사례로 평가된다.[47] 다만, 모로나오는 이 법을 '채용'한 것이지 '고안'한 것은 아니라는 점에 주의해야 한다. 이 법을 누가 고안했는지는 확실하지 않다.[47] 사학자 가메다 도시카즈는 이 법이 사전 군의(軍議)에서 무장들에 의해 합리적으로 '고안'되고(여기에서 모로나오가 어느 정도 관여했을지도 모르지만), 당시 아시카가 씨의 실질적인 총지휘관이었던 아시카가 다다요시가 '승인'했으며, 그 후 모로나오가 다다요시의 명령으로 '채용'했을 가능성도 있다고 지적하며, 분도리키리스테 법만으로 모로나오의 합리성을 판단하는 것은 신중해야 한다고 평가했다.[47]

4. 3. 성역 방화 사건

1338년, 남조의 기타바타케 아키이에를 격파한 고노 모로나오는 교토의 난공불락 요새였던 이와시미즈하치만궁에서 농성하던 가스가 아키쿠니를 공격했다. 약 한 달에 걸친 격전 끝에, 7월 5일 심야에 이와시미즈하치만궁에 불을 질러 함락시켰다.(『주인의 일품기』)[48] 이로 인해 신사 건물과 함께 수많은 신보(神宝)가 소실되었다.(『키쿠오지 집 문서』)[48]

모로나오의 이러한 성역 파괴 행위는 당시 구게(公家) 사회에 큰 충격을 주었으며, 수십 년 뒤에도 그 대표적인 사례로 자주 언급되었다. (기타바타케 지카후사의 『신황정통기』 및 산조 킨타다의 일기 『후구마이키』)[48]

모로나오가 이와시미즈하치만궁을 불태운 것이 특히 비난받은 이유는, 이곳의 주제신(主祭神)인 하치만 대보살이 모로나오의 주군인 아시카가 씨가 속한 세이와 겐지의 우지가미(氏神), 즉 조상신이었기 때문이다.[48] 가스가 아키쿠니는 무로마치 막부군이 세이와 겐지와 연고가 있는 성역을 공격하지 못할 것이라 예상했지만, 모로나오는 이를 무시하고 기습하여 승리했다.[48]

그러나 한 달 동안 총공격을 망설인 점, 《태평기》에서 방화가 진퇴양난의 상황에서 어쩔 수 없이 이루어진 것으로 묘사된 점 등을 볼 때, 모로나오 내면에는 상당한 심리적 갈등이 있었을 것으로 추측된다.(가메타 도시카즈 설)[48]

이와시미즈하치만궁 사건 10년 후인 1348년 1월 5일, 시조나와테 전투에서 구스노키 마사유키를 무찌른 모로나오는 1월 26일부터 30일에 걸쳐 남조의 임시 수도였던 요시노 행궁에 불을 질렀다.(『보현법인기』)[49] 이 화재로 인해 일본 슈겐도(修験道)의 성지였던 긴푸센지의 본당인 조오도도 소실되었다.[10] 《태평기》는 이 사건을 두고 "이러한 악행의 업이 쌓여 모로나오는 당장에라도 죽을 것"이라고 평하며, 모로나오의 사악함을 상징하는 사건으로 묘사했다.[49]

가메타 도시카즈는 요시노 행궁과 긴푸센지 방화에 대해 모로나오에게 망설임이 없었다고 주장하며, "합리적 정신을 발달시킨 그의 무장으로서의 성장" 또는 "전통이나 종교적 권위에 대한 두려움이 사라졌다는 증거"라고 해석했다.[49]

하지만 시조나와테 전투 이후의 행군 속도를 보면, 모로나오가 적극적으로 방화했다고 단정하기는 어렵다. 기타시죠(오사카 부 다이토 시)와 요시노(나라 현 남부)는 멀리 떨어져 있지 않음에도 20일 이상 걸려 진군했다. 이러한 지체는 구스노키 마사요시가 이끄는 구스노키토(楠木党)의 산악전에 대한 경계 때문일 수도 있고, 1월 20일까지 사이다이지 장로를 중개자로 남조와 화목 교섭을 시도했던 점[52] 등을 고려할 때, 총공격 전에 평화를 위한 노력을 했던 흔적이 보인다.[53] 또한 요시노 함락 후 모로나오가 고무라카미 천황에 대한 추격을 늦춘 것에 대해, 모리 시게아키는 무로마치 막부가 양통질립(両統迭立) 원칙을 견지하여 남조를 멸망시킬 의도가 없었던 것은 아닐까 추측했다.[53]

결론적으로, 모로나오가 당시 윤리관을 짓밟고 일본의 대표적인 문화재를 파괴한 사건을 벌였으며, 그 행위가 당대 사람들로부터 사악하다고 비판받았던 것은 사실이다. 이러한 방화 사건들이 모로나오에 대한 부정적인 이미지를 형성하는 데 일조한 것도 분명하다. 그러나 이는 갈등 끝에 아시카가 쇼군 가문의 충실한 집사로서 오명을 쓰고서라도 전략적 사명을 완수하려는 각오로 행한 결단이었다.

5. 평가

고노 모로나오는 무장이면서 동시에 뛰어난 행정가이자 정치가였다. 그의 주요 업적은 집사로서 무로마치 막부의 정치 기구를 개혁한 것이다.[48] 과거에는 그가 무력만 강하고 내정 능력은 부족하다는 오해가 있었지만, 이는 군기물인 『타이헤이키』에서 그를 폭력적이고 거친 인물로 묘사했기 때문이다. 제2차 세계 대전 이후 남북조 시대 연구를 주도한 사토 신이치는 아시카가 타다요시의 업적을 주로 연구하였기에, 그의 정적인 모로나오는 상대적으로 낮게 평가되었다. 그러나 이후 연구를 통해 모로나오가 집사 재직 중에 정력적으로 정무를 처리했으며, 약 200통의 발급 문서가 현존하고 있다는 사실이 밝혀졌다.

모로나오는 이와시미즈 하치만궁, 요시노 행궁, 긴푸센지조도(蔵王堂) 등의 성역을 불태워 당시 사회에 큰 충격을 주었고, 부정적 이미지를 형성하는 데 크게 작용했다.[48] [49] 하지만, 이러한 성역 방화는 전략적 필요에 의한 것이라는 주장도 있다.[48] 즉, 아시카가 쇼군가의 충실한 집사로서 오명을 감수하고 전략적 결단을 내렸다는 것이다.[48]

일본사 연구자 카메다 토시카즈는 모로나오의 성역 파괴는 당시 윤리관에 어긋나고 문화재를 파괴한 것은 사실이나, 전투상 필요에 의한 불가피한 선택이었다고 주장한다. 그는 모로나오가 개인 윤리와 가문에 대한 충성 사이에서 갈등하다 전략적 사명을 완수하기 위해 성역 파괴를 감행했다고 본다.[48]

5. 1. 긍정적 평가

고노 모로나오는 무로마치 막부의 초대 집사로서, 두 번에 걸쳐 15년간(1336년 – 1349년, 1349년 – 1351년) 막부의 행정을 담당하며 중요한 업적을 남겼다. 그는 이전 시대인 건무 정권의 고다이고 천황이 제정한 법 제도를 개선하여 막부 정치에 도입했다. 초대 쇼군 아시카가 다카우지 아래에서 무로마치 막부 초기의 정치 기구와 법 체계를 정비하는 데 큰 역할을 했다. 일본사 연구자 카메다 토시카즈는 그의 능력을 높이 평가하고 있다.[6]모로나오의 대표적인 정책으로는 집사 시코조(시츠지 시교조, 執事施行状)를 고안하고 발급한 것이 있다. 이는 일본에서 처음으로 토지 지급에 대한 강제 집행을 도입한 효과적인 정책이었다. 이전까지 가마쿠라 막부에서는 무사나 사찰이 법적으로 획득한 은상(= 토지)의 실효 지배를 스스로 해결해야 했기 때문에, 힘없는 무사나 사찰은 불법 점거자를 쫓아내지 못하고 피해를 보는 경우가 많았다. 고다이고 천황은 약자를 보호하고 질서를 유지하기 위해 일본 최초로 은상 아테오코나이("아테오코나이" 또는 "아테가이", 토지 지급)의 강제 집행을 도입했지만(잡소결단소첩), 그 제도는 절차가 복잡하여 제대로 작동하지 않았다. 모로나오는 무로마치 막부 집사로서 토지 지급 강제 집행 절차를 간소화한 집사 시코조를 고안하여, 약소한 무사와 사찰을 효과적으로 구제하고 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 성공했다.

모로나오는 군사적인 면에서도 뛰어난 활약을 펼쳤다. 형제인 고노 모로야스와 함께 건무의 난과 남북조 내란에서 아시카가 측을 대표하는 명장으로 평가받았다. 그는 전장에서 합리성을 중시하여 수실검 절차를 간소화하고 대규모 군사 행동을 가능하게 하는 분도리키리스테의 법(분도리키리스테노 호, 分捕切捨の法)을 처음으로 채택했다. 이와시미즈 하치만궁, 요시노 행궁, 긴푸센지조도(蔵王堂) 등의 성역을 불태운 사건으로 당시 사회에 큰 충격을 주고 비판을 받기도 했지만, 이시즈 전투(1338년)에서 남조의 키타바타케 아키이에를, 시조나와테 전투(1348년)에서 구스노키 마사쓰라를 격파하는 등 큰 공을 세웠다.[6]

모로나오는 수많은 전공을 세운 무장이었을 뿐만 아니라, 행정관이자 정치가로서 뛰어난 실무 능력과 내정 능력을 보여주었다. 그의 주된 업적은 집사로서 무로마치 막부의 정치 기구를 개혁한 것이다.

과거에는 모로나오가 무력만 강하고 내정 능력은 부족하다는 오해가 있었지만, 이는 군기물인 『타이헤이키』에서 그를 폭력적이고 거친 인물로 묘사했기 때문이다. 또한 제2차 세계 대전 이후 남북조 시대 연구를 주도한 사토 신이치는 보수파인 아시카가 타다요시의 업적을 밝히는 데 집중했기 때문에, 그의 정적인 혁신파 모로나오의 행동은 상대적으로 낮게 평가되었다. 그러나 이후 연구가 진행되면서 실제로는 모로나오가 집사 재직 중에 정력적으로 정무를 처리했으며, 약 200통의 발급 문서가 현존하고 있다는 사실이 밝혀졌다.

사토 신이치 이후의 정설에 따르면, 혁신파인 고노 모로나오 주변에는 신흥 무사층이, 보수파인 아시카가 타다요시 주변에는 아시카가 일문, 막부 봉행인층, 사찰 세력과 같은 전통적인 세력이 모였다고 한다. 막부 내에는 가마쿠라 막부 이래의 무사층과, 악당이라 불리던 사람들과 총령 산하에 들어갈 수밖에 없었던 서자층 등으로 이루어진 신흥 무사층이 있었는데, 전자와 귀족, 사찰 등의 보수적인 세력이 타다요시를 지지했고, 그들에게 억압받지 않고 자신들의 지배권을 보장받기를 원했던 후자가 모로나오를 지지했다는 것이다. 모로나오가 후세에 부정적으로 묘사되는 이유는, 당시 지식 계층에서 많은 기록을 남긴 것이 귀족과 사찰 세력이었고, 그들에게 반항하는 신흥 무사층과 그들을 옹호하는 아시카가 씨에 대한 반감이 있었기 때문으로 보인다.

하지만 카메다는 모로나오와 타다요시의 정치 사상 차이가 지지 기반의 차이에 큰 영향을 주지 않았다고 주장한다. 예를 들어 아시카가 씨의 명문가인 이마가와 씨는 다카우지파(=모로나오파)에 속했고, 반대로 막부 최고의 무투파이자 아시카가 씨 서류 중 가계가 낮은 신흥 무사인 모모이 나오쓰네는 타다요시파에 속했다. 카메다는 모로나오와 타다요시 파벌을 나눈 것은 주로 은상의 문제였다고 주장한다. 모로나오의 집사 시행장 덕분에 은상을 얻은 사람들은 모로나오 편에 섰고, 이 제도에서 제외되어 이익을 얻지 못하고 불만을 가진 사람들은 타다요시 편에 섰다는 것이다. 여기에 아시카가 타다후유(타다요시의 양자이자 다카우지의 아들)의 처우 문제가 얽혀 관응의 교란이 발생한 것이라고 카메다는 설명한다.

카메다에 따르면, 고노 모로나오가 당시 윤리관으로도 문제가 있는 행동을 하고 일본 대표 문화재를 파괴하는 사건을 일으켰으며, 동시대인들에게 그 행위를 비난받은 것은 사실이다. 또한 이러한 방화 사건이 모로나오 악당론 형성에 영향을 준 것도 확실하다.

그러나 카메다는 전투의 필요에 의해 사찰을 파괴한 무장이 모로나오가 처음도 아니고 유일한 인물도 아니라고 주장한다. 『타헤이키』에서는 키타바타케 아키이에도 대규모 약탈 행위를 했다고 묘사하고 있으며, 『타헤이키』의 과장된 표현을 감안하더라도 모로나오만 특별히 비판받는 것은 부당하다고 주장한다. 카메다는 모로나오의 성역 파괴 행위는 개인의 윤리관과 아시카가 장군가의 충실한 집사로서의 갈등 끝에 전략적 사명을 완수하기 위해 행한 것이라고 설명한다.

5. 2. 부정적 평가

고노 모로나오는 이와시미즈 하치만궁, 요시노 행궁, 긴푸센지조도(蔵王堂) 등의 성역을 불태워 당시 사회에 큰 충격을 주었고, 이는 그에 대한 부정적 이미지를 형성하는 데 크게 작용했다.[48] [49] 특히 이와시미즈 하치만궁 방화는 주군인 아시카가씨가 속한 세이와 겐지의 씨신인 하치만 대보살을 모신 곳이었기에 더욱 비난받았다.[48]1338년 이와시미즈하치만궁을 공격할 때, 모로나오는 한 달 동안 총공격을 망설였지만, 결국 세이와 겐지와 관련된 성역을 공격하지 않을 것이라는 적의 예상을 역이용하여 기습, 방화로 승리했다.[48] 1348년 시조나와테 전투에서 승리한 후에는 요시노 행궁을 불태웠고, 이 불길은 긴푸센지의 본당인 조도(蔵王堂)까지 번지게 했다.[10]

하지만, 이러한 성역 방화는 전략적 필요에 의한 것이라는 주장도 있다.[48] 모로나오가 아시카가 쇼군가의 충실한 집사로서 오명을 감수하고 전략적 결단을 내렸다는 것이다.[48] 당시에는 전투상 필요에 의해 사찰을 파괴하는 일이 드물지 않았고, 모로나오만이 특별히 비난받는 것은 부당하다는 주장도 제기된다.[48]

5. 3. 종합적 평가

고노 모로나오는 무로마치 막부 초기, 두 차례에 걸쳐 15년간(1336년 – 1349년, 1349년 – 1351년) 집사직을 수행하며 막부의 기틀을 다진 인물이다. 그는 고다이고 천황의 건무 정권의 법 제도를 개선하여 막부 정치에 도입하고, 초대 쇼군 아시카가 다카우지를 도와 무로마치 막부의 정치 기구와 법 체계를 정비하는 데 큰 역할을 했다. 일본사 연구자 카메다 토시카즈는 그의 능력을 높이 평가했다.모로나오의 대표적인 정책으로는 집사 시코조(執事施行状)가 있다. 이는 토지 지급의 강제 집행 절차를 간소화한 것으로, 약소 무사나 사찰을 보호하고 무로마치 막부의 구심력을 높이는 데 기여했다. 이전 가마쿠라 막부에서는 토지 실효 지배가 개인의 노력에 맡겨져 약자들이 불법 점거에 속수무책으로 당하는 경우가 많았다. 고다이고 천황이 이를 해결하기 위해 강제 집행을 도입했지만 절차가 복잡하여 효과가 미미했다. 모로나오는 이를 개선하여 실질적인 효과를 거두었다.

군사적으로도 모로나오는 건무의 난과 남북조 내란에서 활약한 명장이었다. 그는 합리성을 중시하여 분도리키리스테의 법을 채택, 대규모 군사 행동을 가능하게 했다. 그러나 이와시미즈 하치만궁, 요시노 행궁 등 성역을 불태워 당시 사회에 큰 충격을 주고 비판을 받았다. 이시즈 전투에서 키타바타케 아키이에를, 시조나와테 전투에서 구스노키 마사쓰라를 격파하여 명성을 떨쳤다.

하지만 혁신적인 정책과 급격한 세력 확대로 인해 보수파 아시카가 타다후유와 대립, 관응의 교란으로 이어졌다. 결국 모로나오는 다우치하마 전투에서 패배하고 살해되었다.

『타이헤이키』에서는 모로나오가 신불(神仏)을 조롱하는 악인으로 묘사되지만, 이는 과장된 측면이 있다. 역사적으로 그는 경건하고 모범적인 인물이었으며, 신뇨지를 재건하고 후가와카슈에 입선하는 등 문화적 소양도 높았다.

모로나오는 뛰어난 행정가이자 정치가였다. 과거에는 무투파로만 여겨졌으나, 연구 결과 집사 재직 중 정력적으로 정무를 수행했음이 밝혀졌다.

사토 신이치는 혁신파 모로나오가 신흥 무사층을, 보수파 아시카가 타다요시가 전통적 세력을 대변했다고 보았다. 그러나 카메다는 두 사람의 정치적 차이가 지지 기반의 차이로만 설명될 수 없다고 주장한다. 그는 은상 문제를 둘러싼 갈등과 아시카가 타다후유 문제가 관응의 교란의 주요 원인이었다고 본다.

카메다는 모로나오의 성역 파괴 행위가 당시 윤리관에 어긋나고 문화재를 파괴한 것은 사실이지만, 전투상 필요에 의한 불가피한 선택이었다고 주장한다. 그는 모로나오가 개인의 윤리관과 아시카가 가문에 대한 충성 사이에서 갈등하다 전략적 사명을 완수하기 위해 성역 파괴를 감행했다고 본다.

6. 문화적 측면

고노 모로나오는 당시 무사이자 교양인으로, 뛰어난 가인(歌人)이었으며 서예에도 능했다.[54]

가인으로서 칙선집(勅撰集) 『풍아화가집(風雅和歌集, 1340년대 후반)에 그의 와카가 실리기도 했다.[57] 대표작으로는 스미요시 대사(住吉大社)에 봉납한 「天くだる あら人神の しるしあれば 世に高き名は あらはれにけり」(『풍아화가집』)가 있다.[57] 1344년에는 아시카가 다카우지 · 다다요시 등이 봉납한 일본 국보 『고야 산(高野山) 금강삼매원 단책 와카(金剛三昧院短冊和歌)에도 모로나오의 와카가 포함되어 있다.[57] 증조부 고노 시게우지(高重氏)와 주군 아시카가 다카우지 역시 이름 높은 무가 가인이었기에, 이러한 주변 환경이 문화인으로서 모로나오를 길러낸 것으로 보인다.[57]

서예가로서도 뛰어났음이 사서에 남아 전해지며, 일설에는 2대 쇼군 아시카가 요시아키라가 모로나오의 화압(花押, 수결)을 본떠 자신의 화압을 디자인했다고 한다.[58]

일본 3대 수필 중 하나인 『쓰레즈레구사(徒然草)』의 저자 겐코 법사(兼好法師)와도 친교가 있었고, 구교(公卿) 도인 긴카타(洞院公賢)에게 가리기누(狩衣) 착용 방법을 물을 때 겐코 법사를 사자로 보냈다고 한다.(『원태력(園太暦) 조와 4년 12월 26일)[59]

6. 1. 종교 활동

《태평기》에서는 고노 모로나오를 신이나 부처도 두려워하지 않는 인물로 묘사했지만, 실제로는 신앙심이 깊은 인물이었다.[54][55][26]

1339년에는 북송의 화엄종 승려 자예(子璿)가 쓴 『수능엄경소주경』(1000년경 편찬)의 판본 작성을 위한 비용을 대어 출판하게 하였다.[54]

1342년에는 고승 무소 소세키에게 의뢰해 교토 기타 구(北区)에 임제종 사찰인 진여사(真如寺)를 재건했다.[55] 모로나오가 기진한 이 사원은 간쇼(寛正) 2년(1461년) 화재로 소실될 때까지 교토 10찰(京都十刹)의 하나로 꼽힐 정도였다.[55]

1344년 6월경에는 어머니가 사망하자 고칸 시렌에게 추도문 낭독을 의뢰하기도 했다 (고칸 시렌은 이를 거절했다).[56] 이처럼 모로나오는 임제종에 깊이 귀의했는데, 이는 당시 무사들의 주류와 보조를 맞춘 것으로 보인다.[55]

1338년 남조의 기타바타케 아키이에를 격파한 고노 모로나오는 이와시미즈 하치만구에 불을 질러 태워버렸다.[48] 하치만 대보살은 모로나오의 주군인 아시카가 씨가 속한 세이와 겐지의 조상신이었기에, 이 사건은 큰 비판을 받았다.[48]

6. 2. 문화적 소양

고노 모로나오는 당시 무사이자 교양인으로, 뛰어난 가인(歌人)이었으며 서예에도 능했다.[54]가인으로서 칙선집(勅撰集) 『풍아화가집(風雅和歌集, 1340년대 후반)에 그의 와카가 실리기도 했다.[57] 대표작으로는 남조의 천재적 무장 기타바타케 아키이에를 쓰러뜨렸을 때 그를 현창하기 위해 스미요시 대사(住吉大社)에 봉납한 「天くだる あら人神の しるしあれば 世に高き名は あらはれにけり」(『풍아화가집』)가 있다.[57] 1344년에는 아시카가 다카우지 · 다다요시 등이 봉납한 일본 국보 『고야 산(高野山) 금강삼매원 단책 와카(金剛三昧院短冊和歌)에도 모로나오의 와카가 포함되어 있다.[57] 증조부 고노 시게우지(高重氏)와 주군 아시카가 다카우지 역시 이름 높은 무가 가인이었기에, 이러한 주변 환경이 문화인으로서 모로나오를 길러낸 것으로 보인다.[57]

서예가로서도 뛰어났음이 사서에 남아 전해지며, 일설에는 2대 쇼군 아시카가 요시아키라가 모로나오의 화압(花押, 수결)을 본떠 자신의 화압을 디자인했다고 한다.[58]

일본 3대 수필 중 하나인 『쓰레즈레구사(徒然草)』의 저자 겐코 법사(兼好法師)와도 친교가 있었고, 구교(公卿) 도인 긴카타(洞院公賢)에게 가리기누(狩衣) 착용 방법을 물을 때 겐코 법사를 사자로 보냈다고 한다.(『원태력(園太暦) 조와 4년 12월 26일)[59]

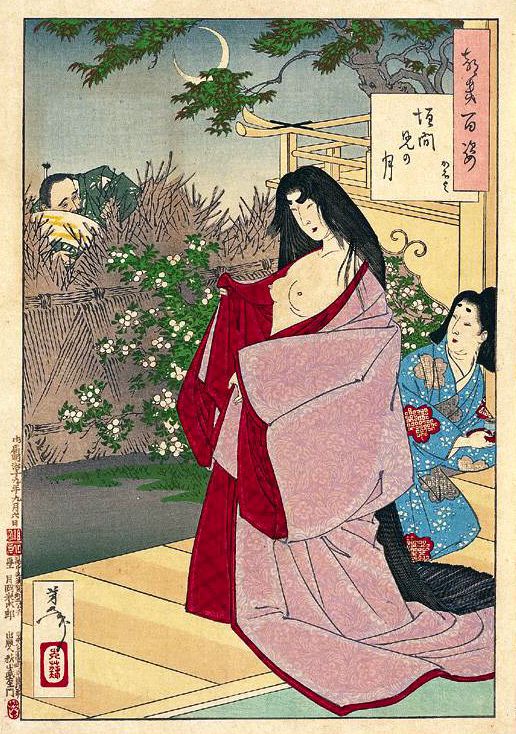

7. 창작물 속의 고노 모로나오

고노 모로나오는 정치 투쟁에서 패배한 후, 《태평기》에서 신이나 부처도 두려워하지 않는 악인으로 묘사되었다.

가장 널리 알려진 일화는 일본 왕실의 권위에 대해 "왕(천황)이나 인(院, 상왕)은 필요할 때나 나무나 금붙이로 만들었다가 살아나거든 그건 떠내려(유배) 보내 버려라"라고 발언했다는 것이다.[64] 그러나 이 발언은 《태평기》에서 모로나오 자신이 직접 한 것이 아니라, 그의 반대파였던 우에스기 시게요시・하타케야마 다다무네에게 협력하던 승려 묘키쓰(妙吉)가 다다요시에게 허위 보고를 하는 과정에서 나온 것이다.[65]

《태평기》에서는 모로나오 외에도 도키 요리토 등 다른 막부 고관들도 왕실 권위를 얕보는 경우가 많았다고 묘사한다.[66]

고노 모로나오는 《태평기》에서 비열하고 여색을 밝히는 인물로도 그려진다. 예를 들어, 엔야 다카사다의 처를 짝사랑하여 요시다 겐코에게 연애편지를 쓰게 했으나 거절당하자, 다카사다에게 모반 혐의를 씌워 멸족시켰다고 한다. 또한 니조(二条) 전임 관백의 딸을 납치해 아이를 낳게 했다는 일화도 있다.[67] 그러나 이러한 호색 관련 이야기들은 사료로서 신빙성이 없다.[67][68][69]

고노 모로나오 형제는 《태평기》의 묘사나 후세 창작물에서 악인으로 낙인찍혔다. 그러나 《태평기》에서도 모로나오의 관대함을 보여주는 일화가 있다. 시조나와테 전투에서 구스노키 마사유키의 공격이 시작될 때, 우에야마 다카모토(上山高元)라는 가신이 모로나오의 갑옷을 빌려 입게 해달라고 요청했다. 모로나오는 "지금, 모로나오를 위해 대신 일해주려는 자에게 어찌 갑옷 한 벌을 아끼겠는가"라며 그에게 갑옷을 주었다. 이후 전투에서 마사유키의 맹공으로 모로나오가 궁지에 몰렸을 때, 우에야마가 나타나 모로나오를 대신해 죽었다.

겐로쿠 시대의 아코 사건을 바탕으로 한 『가나데혼 주신구라』는 《태평기》의 설정을 빌려, 아사노 나가노리를 엔야 판관 다카사다로, 키라 요시히사를 모로나오로 설정하여, 엔야 판관의 처에 대한 짝사랑을 사건의 발단으로 묘사한다. 엔야의 '엔'(塩)은 나가노리의 영지 아코의 특산품인 소금을, 고노 모로나오의 '고'(高)는 요시히사의 역직인 '고케'를 빗댄 것이다.

역사적으로 고 씨와 기라 씨는 1345년 아시카가 다카우지의 덴류지 공양과 1392년 아시카가 요시미쓰의 쇼코쿠지 공양 때 수행병 서열을 두고 다투었고, 두 번 모두 쇼군 아시카가 씨의 일문인 기라 씨가 상위로 결정되었다.[70]

작품 목록

- 희곡: 다니자키 준이치로 『카오시』

- 소설:

- 구마가와 탄 「고노 모로나오」(『대중문예』수록, 신응회, 1962년)

- 아베 류타로 「모로나오의 사랑」「난폭함」(문예춘추『무로마치 화전』/분슌 문고『바사라 장군』수록, 1995년)

- 다카하시 나오키 「칡나무의 느티나무」「악명」(『이형 무부』수록, 신초샤, 2001년)

- 이토 준 「야망의 빙의자」(토쿠마 서점, 2014년)

- 가키네 료스케 『극락 정이대장군』(분게이슌주, 2023년)

- 영화: 『악당』(도호, 1965년) (출연: 오자와 에이타로, 원작: 다니자키 준이치로 『카오시』)

- 텔레비전 드라마: 『태평기』(NHK대하 드라마, 1991년) (출연: 에모토 아키라)

- 연극: 사쿠라 란키 (다카라즈카 가극단·쓰키구미 공연) (2021년, 출연: 시몬 유리아)

- 만화:

- 가와베 신도 『반데트 - 위전 태평기 -』(코단샤 「모닝」연재, 2016년 - 2017년)

- 마츠이 유세이 『도망가는 솜씨의 젊은 군주』(슈에이샤 「주간 소년 점프」연재, 2021년 - )

참조

[1]

문서

Frédéric, Roth (2005:560)

[2]

서적

Legends of the Samurai

Overlook Duckworth

[3]

서적

A History of Japan, 1334–1615

Stanford University Press

[4]

문서

Iwanami Nihonshi Jiten

[5]

웹사이트

【高師直(こうのもろなお)】

https://kotobank.jp/[...]

朝日日本歴史人物事典(佐藤和彦)

2012-12-05

[6]

서적

観応の擾乱 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い (中公新書) Kindle版

中公新書

2017-07-25

[7]

문서

『太平記』

[8]

문서

「ビジュアル日本の歴史 貴族の没落10 南北朝の動乱」2001年6月26日発行

[9]

문서

『大日本史料』6編2冊439–445頁

https://clioimg.hi.u[...]

[10]

간행물

国史大辞典

吉川弘文館

[11]

간행물

楠氏研究

https://dl.ndl.go.jp[...]

積善館

[12]

웹사이트

高師直の塚

http://www.city.itam[...]

2020-10-10

[13]

문서

『太平記』巻第二十六「妙吉侍者言付秦始皇帝事」

[14]

웹사이트

【土岐頼遠(とき・よりとお)】

https://kotobank.jp/[...]

朝日日本歴史人物事典(谷口研語)

2012-11-05

[15]

문서

『大日本史料』6編6冊717頁

https://clioimg.hi.u[...]

[16]

논문

中世における吉良氏と高氏

吉川弘文館

[17]

웹사이트

高師直(こうのもろなお)

https://kotobank.jp/[...]

朝日日本歴史人物事典(佐藤和彦)

2012-12-05

[18]

문서

예를 들어 조정의 국가사업이었던 칙찬(勅撰) 와카 모음집『풍아화가집』(風雅和歌集)에서는 모로나오의 이름을 「高階師直」로 기재하고 있다. 본서에는 모로나오의 와카가 수록되었다.

[19]

문서

가마쿠라 시대 중기까지는 스케모리류(資盛流) 헤이시(平氏) 출신으로 싯켄 호조 도쿠소케(北条得宗家)의 내관령(内管領) 다이라노 요리쓰나(平頼綱) 등 묘지(名字)를 가지지 않고 혼세로 통용되는 무사들이 일정수 존재했으나 요리쓰나의 종형제 자손은 가마쿠라 말기 나가사키 씨(長崎氏)라는 묘지(名字)를 사용하고 있었기 때문에 남북조 시대에 있어서도 평생 묘지를 가지지 않았던 고 모로나오는 상당히 특이한 사례에 해당한다. 일본의 사학자 가메다 도시카즈(亀田俊和)는 토지를 다스리는 것보다도 주군(主君) 아시카가 집안의 보좌를 우선으로 했던 집사 가문으로써 다카시나 씨의 성격을 보여주는 것이 아닐까, 라는 추측하였다.

[20]

문서

사타시쓰케(沙汰付) 즉 강제집행 그 자체는 가마쿠라 후기에 소무사태(所務沙汰) 즉 토지의 「보유」, 「침해 배제」에 관한 소송에 대한 사절 준행으로써 이미 제정되어 있었다. 다만 은상완행(恩賞宛行) 즉 새로운 토지 「급부」라는 국가의 최중요 안건에 대한 강제집행은 겐무 정권 ・ 무로마치 막부가 일본 역사상 최초였다.

[21]

문서

완행(宛行)은 일본어로 「아테오코나이」(あておこない) 또는 「아테가이」(あてがい)라고도 읽으며, 토지 급부를 가리킨다.

[22]

문서

亀田 2015, 師直の先祖たち.

[23]

문서

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>得宗専制論の再検討.

[24]

문서

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>師直以外の高一族>高師泰.

[25]

문서

《태평기》

[26]

문서

亀田 2015, 高師直は悪玉か――プロローグ>師直像の再検討を目指す.

[27]

문서

亀田 2015, 高師直は悪玉か――プロローグ>高師直悪玉史観.

[28]

문서

亀田 2015, 高師直は悪玉か――プロローグ>佐藤進一氏の高師直論.

[29]

문서

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>足利家の執事から幕府の執事へ>幕府の初代執事へ.

[30]

문서

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>合法的手段による利益供与.

[31]

문서

亀田 2017, 第1章第3節>執事施行状.

[32]

문서

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>足利家の執事から幕府の執事へ>執事施行状.

[33]

문서

亀田 2014, pp. 199–201.

[34]

문서

亀田 2014, pp. 64–70.

[35]

문서

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>足利家の執事から幕府の執事へ>仁政方.

[36]

서적

亀田 2017, 第1章第3節>仁政方

[37]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>師直の限界

[38]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>足利直義との対立

[39]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>管領制度

[40]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>佐藤進一氏による定説的見解

[41]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>定説の問題点

[42]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>師直の限界点

[43]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>北畠顕家との死闘>北畠顕家の戦死

[44]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>栄光と没落>四条畷の戦い

[45]

웹사이트

『大日本史料』6編2冊439–445頁

https://clioimg.hi.u[...]

[46]

서적

亀田 2015, 室町幕府発足以前の高師直>鎌倉幕府〜建武政権下の師直>武者所の師直

[47]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>北畠顕家との死闘>分捕切捨の法

[48]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>北畠顕家との死闘>石清水八幡宮炎上

[49]

서적

亀田 2015, 栄光と没落>四條畷の戦い>吉野行宮の炎上

[50]

서적

金峯山寺

吉川弘文館

1997

[51]

서적

楠氏研究

積善館

1938

[52]

서적

東京帝国文科大学史料編纂掛 1912, p. 355

[53]

서적

森 2005, 第3章第2節

[54]

서적

池永 1997

[55]

서적

亀田 2015, 栄光と没落>高師直の信仰と教養>真如寺創建

[56]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>足利直義との対立>不和の兆候

[57]

서적

亀田 2015, 栄光と没落>高師直の信仰と教養>和歌

[58]

서적

亀田 2015, 栄光と没落>高師直の信仰と教養>筆跡と花押

[59]

서적

亀田 2015, 室町幕府初代執事高師直>北畠顕家との死闘>塩冶高貞の討伐

[60]

서적

亀田 2015, 高師直の歴史的意義――エピローグ>守屋家旧蔵本騎馬武者像

[61]

서적

鎧をまとう人びと

吉川弘文館

2000

[62]

간행물

守屋家本騎馬武者像の像主について

1982

[63]

서적

肖像画を読む

角川書店

1998

[64]

서적

太平記巻第二十六「妙吉侍者言付秦始皇帝事」

[65]

서적

亀田 2017, p. 48

[66]

웹사이트

土岐頼遠(とき・よりとお)

https://kotobank.jp/[...]

2012-11-05

[67]

서적

亀田 2015, 栄光と没落>四條畷の戦い>師直兄弟の専横

[68]

문서

[69]

웹사이트

『大日本史料』6編6冊717頁

https://clioimg.hi.u[...]

[70]

간행물

中世における吉良氏と高氏

吉川弘文館

2019

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com