독일의 법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

독일의 법은 수 세기 동안 초기 게르만법, 로마법, 프랑스 혁명 사상 등 다양한 영향을 받아 발전해 왔다. 현재 독일의 법 체계는 공법과 사법으로 구분되며, 헌법, 행정법, 형법 등이 공법에 속하고, 민법, 상법 등은 사법에 속한다. 독일 헌법은 기본법으로 불리며, 삼권 분립, 민주주의, 연방제, 법치주의 등의 원칙을 담고 있다. 또한, 독일의 법은 절차법에서 판사의 적극적인 역할, 그리고 민법에서 사적 자치의 원칙을 강조하는 특징을 보인다. 독일 법은 일본, 한국, 미국 등 여러 국가의 법 체계에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

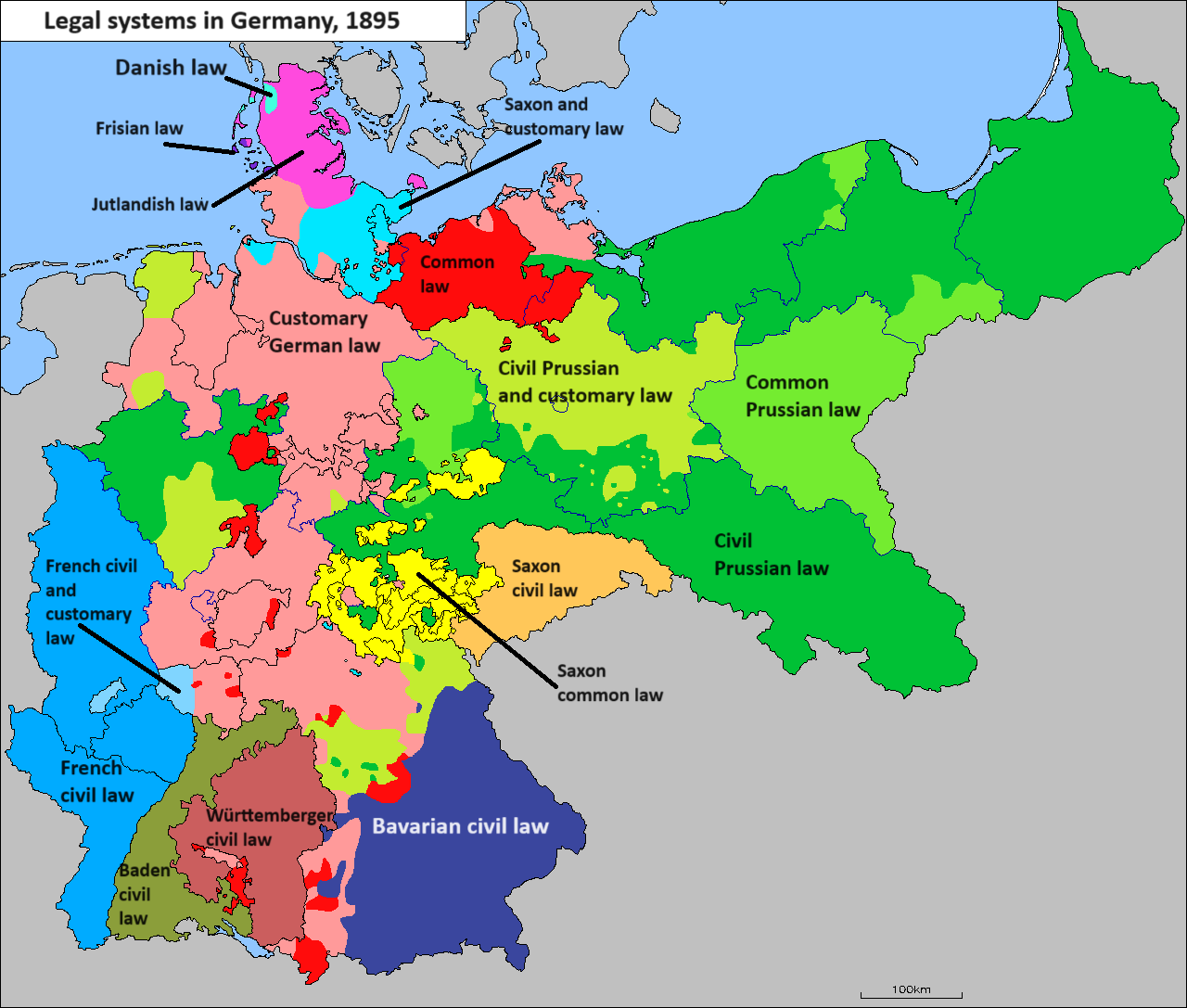

독일의 법 체계는 수 세기 동안 많은 영향을 받았다. 중세 시대까지는 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법이 일반적이었다. 르네상스 시대가 도래하면서 로마법이 다시 중요한 역할을 하기 시작했고, 이후 판덱티스트로 알려진 법학자들은 유스티니아누스가 국부법전에서 설정한 로마법의 형식을 부활시켰다. 이는 독일어권 지역 대부분에서 관습법(''Gemeines Recht'')이 되었고 19세기 후반까지 지속되었다. 신성 로마 제국은 수많은 작은 영토 단위로 구성되었기 때문에, 법은 지역 전통과 종교에 따라 매우 다양했다. 이러한 법들은 약 3,000개의 지역 바이스튀머(Weistümer, 홀팅게(Holtinge) 또는 딩로델(Dingrodel)이라고도 함)라는 농촌 법률집에 성문화되었다.

제국 최고 사법 재판소인 국가재판소(Reichskammergericht)에 관한 절차법만 존재했다. 이 외에도 더 체계적인 교회 사법부의 근거인 교회법전(Corpus Iuris Canonici)과 오래된 국부법전(Corpus Iuris Civilis)이 있었다. 두 법 체계 모두 법률가 교육의 중심 부분이었고, 따라서 법률가들 사이에 널리 알려져 있었다.

프로이센은 18세기에 법률의 전 분야를 다루는 성문화된 법 체계인 ''프로이센 국가 일반 국토법(Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten)''을 제정하여 새로운 법률 제정에 노력을 기울였으며, 이는 후대 작품에 큰 영향을 미쳤다.

1830년 프랑스 7월 혁명 이후, 프랑스 혁명의 혁명적 사상과 나폴레옹의 법률, 특히 민법전(Code civil), 형법전(Code pénal), 형사소송법전(Code d'instruction criminelle)이 독일의 법 전통에 큰 영향을 미쳤다. 특히 바덴 대공국은 때때로 프랑스의 성문법을 번역하여 자체적으로 사용하기도 했다.

1871년 독일 제국이 형성되면서 형법과 절차법부터 시작하여 20년 이상의 창작 과정을 거쳐 독일 민법전(''Bürgerliches Gesetzbuchde'')으로 이어지는 주요한 법률 표준화 과정이 진행되었다. 독일 법률의 중요 부분은 여전히 이러한 법률의 규정을 포함하고 있다. 그러나 각 주는 항상 어느 정도 자체 법률을 유지했고, 현대 연방 독일에서도 여전히 그렇게 하고 있다.

1919년 바이마르에서 바이마르 헌법이 제정되었다. 이는 독일 최초의 민주 헌법이었지만, 기본적인 윤리적 또는 정치적 원칙은 포함하지 않았다. 무제한적인 변경을 허용했으며, 모든 법적 결정의 유일한 요구 사항은 해당 법적 기관의 형식적으로 정확한 결정이었다.

전쟁 후, 새롭게 등장한 두 독일 국가는 두 가지 다른 법 체계를 채택했다.

사회주의-공산주의 국가인 동독은 공산주의 및 사회주의 이념의 강한 영향을 받은 새로운 법률을 제정하려고 시도했다.

민주 국가인 서독은 기존 법률을 기반으로 했다. 특히 윤리적 형사 내용을 가진 것들을 포함하여 나치 시대의 대부분의 법률 변경은 철회되었다. 새로운 특징은 헌법의 취급이었다. 이 헌법은 바이마르 헌법의 실수를 피하기 위한 것이었다. 두 국가의 통일과 함께 서독법이 대부분 시행되었다. 최근의 발전으로는 유럽법의 영향이 있는데, 이는 유럽 연합의 여러 국가의 법률을 조화시키는 것을 목표로 하며, 많은 법적 발전이 연방 정부의 손에서 벗어나 대신 독일이 다른 회원국과 함께 그 과정에 영향력을 행사하는 브뤼셀에서 결정된다. 독일 법은 여전히 연방주의의 강한 영향을 받고 있으며, 개별 주 (''Länderde|란트'')는 각각 고유한 책임과 특정 법률을 가지고 있으며, 비효율적이라고 여겨질 수 있지만 지역적 다양성을 허용하고 의미 있는 지역적 민주적 책임을 촉진한다.

독일 법 전통은 차례로 다른 많은 국가에 영향을 미쳤다. 예를 들어 일본,[1] 대한민국(남한),[2] 미국,[3] 중화민국(대만)의 법 체계는 어느 정도 독일 법을 기반으로 한다.[4]

2. 1. 초기 게르만법과 로마법의 영향 (중세 초기~르네상스)

독일의 법 체계는 수 세기 동안 많은 영향을 받았다. 중세 시대까지는 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법이 일반적이었다. 르네상스 시대가 도래하면서 로마법이 다시 중요한 역할을 하기 시작했고, 이후 판덱티스트로 알려진 법학자들은 유스티니아누스가 국부법전에서 설정한 로마법의 형식을 부활시켰다. 이는 독일어권 지역 대부분에서 관습법(''Gemeines Recht'')이 되었고 19세기 후반까지 지속되었다. 신성 로마 제국은 수많은 작은 영토 단위로 구성되었기 때문에, 법은 지역 전통과 종교에 따라 매우 다양했다. 이러한 법들은 약 3,000개의 지역 바이스튀머(Weistümer, 홀팅게(Holtinge) 또는 딩로델(Dingrodel)이라고도 함)라는 농촌 법률집에 성문화되었다.제국 최고 사법 재판소인 국가재판소(Reichskammergericht)에 관한 절차법만 존재했다. 이 외에도 더 체계적인 교회 사법부의 근거인 교회법전(Corpus Iuris Canonici)과 오래된 국부법전(Corpus Iuris Civilis)이 있었다. 두 법 체계 모두 법률가 교육의 중심 부분이었고, 따라서 법률가들 사이에 널리 알려져 있었다.

원래 독일 지역에서는 476년에 서로마 제국이 멸망할 때까지, 문명화된 최초의 법 체계인 로마법이 적용되었다. 그러나 게르만족의 일파인 프랑크족이 서로마 제국을 멸망시키고 프랑크 왕국이 성립되자, 독일 지역은 점차 봉건 사회로 이행해 가면서, 원래 로마 제국의 시민이었던 라틴계 원주민에게는 종래의 로마법을 적용하고, 프랑크족에게는 프랑크법을 적용하는 속인주의를 취했다.

그런 한에서 로마법은 어디까지나 피정복민을 위한 법이라는 의미에 그치고, 결국 게르만 관습과 혼합되어 속법(Vulgarrecht)(de)이라 불리게 되면서 로마법은 한때 독일 법 역사 속에서 표면에서 사라지게 된다.

프랑크 왕국이 로마 가톨릭을 받아들이고 라틴계 원주민과의 화해 정책을 취하자, 기독교를 매개로 프랑크족과 라틴계 원주민은 (어디까지나 일부에서) 점차 융합해 갔다. 8세기 중반 카롤링거 왕조가 성립된 후, 카롤루스 마그누스가 800년에 로마 제국 황제의 관을 로마 교황으로부터 받아 황제 이념의 계승자가 되자, 더욱 그 경향이 강해졌다.

843년 베르됭 조약에 의해 프랑크 왕국은 동프랑크 왕국·서프랑크 왕국·중프랑크 왕국의 세 왕국으로 분할되고, 현재의 독일, 프랑스, 이탈리아의 원형이 성립되었지만, 또 870년 중프랑크 왕국이 재분할되어 서프랑크 왕국과 동프랑크 왕국이 성립됨으로써 프랑스법과 구별되는 독일법의 역사가 시작된다.

919년 카롤링거 왕조 프랑크 왕권에 대신하여 하인리히 1세가 작센 왕조를 열자, 이것이 10세기 말에는 동프랑크 왕국이라는 명칭 자체의 소멸과 새롭게 “독일인들”, “독일의 땅”이라는 명칭이 사용되는 계기가 된다.

962년, 오토의 즉위에 의해 “신성 로마 제국”이 성립한다. 다만, 실제로 당시에는 제국과 왕국이 명확하게 구별되어 있던 것은 아니다. 원래 게르만인은 가장을 중심으로 하는 혈연 관계에 의해 구성되는 씨족이 다수 모인 부족의 연합체였다. 제국은 여러 부족이 더 모여서 생긴 연합체였고, 여러 부족은 각각 대공이라 불리는 장에게 이끌리는 독자적인 왕국이었다.

여러 대공은 그중에서 더욱 국왕을 뽑고, 황제로서 최고 사법권자 겸 최고 군사 지휘관의 지위를 인정했던 것이다. 이와 같이 독일에서는 중세부터 19세기에 이르기까지 “제국 또는 왕국”과 “왕국 또는 부족 또는 영방”이라는 이중의 레벨에서 통치가 행해진 것이 독일 법 역사의 특징이 되고 있다. 이것이 현재의 연방제로 이어진다.

2. 2. 로마법의 수용과 다원적 법 구조 (중세 후기~18세기)

독일의 법 체계는 수 세기 동안 다양한 영향을 받았다. 중세 시대에는 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법이 일반적이었다. 르네상스 시대에 로마법이 다시 중요해졌고, 판덱티스트 법학자들이 유스티니아누스가 국부법전에서 설정한 로마법 형식을 부활시켰다. 이는 독일어권 지역 대부분에서 통상법(:de:Gemeines Recht)(''Gemeines Recht'')이 되었고 19세기 후반까지 지속되었다. 신성 로마 제국은 수많은 작은 영토 단위로 구성되어 법은 지역 전통과 종교에 따라 매우 다양했다. 이러한 법들은 약 3,000개의 지역 바이스튀머(:de:Weistum)에 성문화되었다.제국 최고 사법 재판소인 국가재판소(Reichskammergericht)에 관한 절차법만 존재했다. 이 외에도 더 체계적인 교회 사법부의 근거인 교회법전(Corpus Iuris Canonici)과 오래된 국부법전(Corpus Iuris Civilis)이 있었다. 두 법 체계 모두 법률가 교육의 중심 부분이었고, 법률가들 사이에 널리 알려져 있었다.

1100년경 볼로냐에 법학교가 설립되고, 곧 대학교로 발전하면서 로마법이 독일법 역사의 중심 무대로 다시 등장할 준비가 갖춰졌다.[1]

1122년 보름스 협약에 의해 서임권 투쟁이 일단락되자, 그레고리우스 7세에 의해 그 권력이 독일 지역으로 제한된다는 정치적 맥락에서 "독일 왕국"이라는 개념이 성립되었고, 그 명칭은 곧 독일인들 자신에 의해 받아들여지게 된다.[1] 그 결과, 신성 로마 제국은 독일 왕국, 롬바르디아 왕국, 부르군트 왕국으로 구성되었고, 독일 국왕 곧 황제 (Kaizerde)가 롬바르디아 왕국과 부르군트 왕국의 두 국왕을 겸임하는 제국 및 그 하위 단위인 영방에 의한 통치 체제가 확립되었다.[1] 12세기 후반 프리드리히 1세의 정책에 따라 "신성 로마 제국"이라는 명칭이 널리 정착하게 되었다.[1]

아이케 폰 레프고(Eike von Repgowde)가 각지의 법정에서 배심원으로 활동한 경험을 바탕으로 작센의 관습법을 성문화한 작센슈피겔(Sachsenspiegelde)이라는 법서에는 당시 독일에서는 제국과는 별도로 다양한 부족 또는 영방이 각 지역에서 독자적인 통치 시스템을 가지는 다층적인 법 구조를 가지고 있었으며, 그곳에서는 지역별 불문의 게르만 관습법에 기초하여, 페데라고 불리는 자력 구제의 원칙에 따라, 신판이나 결투에 기반한 봉건 영주에 의한 재판이 이루어졌다는 내용이 명확히 드러난다.[1]

중세 후반이 되면 베네치아를 중심으로 상업이 발전하고 유럽 전역으로 확대되었는데, 이것이 지역별 관습법을 배격하고 다층적이고 불균일한 법 구조를 극복하려는 분위기를 고조시켰다.[1]

12세기~13세기에 걸쳐 볼로냐 대학교에서 로마법 연구가 진행되었고, 1240년에 로마법 대전의 표준 주석이 아쿠르시우스(Accursius)에 의해 편찬되면서 전 유럽에서 유학생들이 모여들게 되었다.[1]

14세기에는 로마법 연구가 진행되는 가운데, 교회법에 의해 교황의 입법권이 이론화되면서 가톨릭 신자라면 지역은 물론 국가를 초월하여 적용되는 보편성을 가진 것으로서 일반법(jus commune, 유스 코무네)의 개념이 성립되었다.[1] 다만, 영주와 신하의 관계는 레엔법(:de:Lehnrecht)이라고 불리는 일종의 봉건적인 계약 관계에 의해 지배되고 있었고, 로마법의 부흥에도 불구하고 실제로는 19세기에 이르기까지 지역의 전통과 종교에 따라 법이 크게 다르다는 다원적이고 다층적인 법 구조에는 변화가 없었다.[1] 이것이 후에 법전 논쟁을 일으킨다.[1]

15세기 중반부터, 위와 같은 교회법의 발전에 발맞추어 또는 대항하여 세속적인 권력의 통일을 목표로 하는 보편성을 가진 편리하고 권위 있는 도구로서 로마법이 다시 강력한 역할을 하기 시작한다.[1] 이것을 "로마법의 수용"(Rezeptionde)이라고 한다.[1]

17세기가 되면 로마법은 독일어권 대부분 지역의 "공통법"이 되었다.[1] 독일에서는 각 영방의 사회 상황에 따라 로마법을 자유롭게 해석하게 되었고, 이러한 해석 태도는 "판덱텐의 현대적 관습" (독: ''usus modernus Pandectarumde'')이라고 불렸다.[1] 마찬가지로 대륙법계이더라도 프랑스법에서는 로마법과 미묘한 긴장 관계를 유지하면서도 어디까지나 부분적으로 도입된 것과 달리, 독일법에서는 로마법을 전면적으로 받아들여 특히 광범위한 지역에서 강한 영향을 미쳤기 때문에 이를 "포괄적 수용"(Rezeption incomplexu)이라고 한다.[1]

프로이센은 18세기에 프로이센 일반 란트법(:de:Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten)을 제정하여 새로운 법률 제정에 노력을 기울였으며, 이는 후대 작품에 큰 영향을 미쳤다.

2. 3. 프랑스 혁명과 법전 편찬 (18세기 후반~19세기 초)

독일의 법 체계는 수 세기 동안 많은 영향을 받았다. 중세 시대에는 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법이 일반적이었다. 르네상스 시대에는 로마법이 다시 중요해졌고, 판덱티스트 법학자들이 국부법전의 로마법 형식을 부활시켜 독일어권 지역 대부분에서 관습법(''Gemeines Recht'')이 되었다. 신성 로마 제국은 수많은 작은 영토 단위로 구성되어 법은 지역 전통과 종교에 따라 매우 다양했으며, 약 3,000개의 지역 바이스튀머(Weistümer)라는 농촌 법률집에 성문화되었다.프로이센은 18세기에 ''프로이센 국가 일반 국토법(Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten)''을 제정하여 법률 전 분야를 성문화했다. 1830년 프랑스 7월 혁명 이후, 프랑스 혁명의 혁명적 사상과 나폴레옹의 법률, 특히 민법전(Code civil) 등이 독일 법 전통에 큰 영향을 미쳤다. 바덴 대공국은 프랑스의 성문법을 번역하여 자체적으로 사용하기도 했다.

1804년 프랑스 황제 나폴레옹 1세는 프랑스 제국을 건설하고 영토 확장을 추구하여 1806년 신성 로마 제국을 해체하고, 1807년에는 프로이센과 오스트리아의 영토를 대폭 삭감하여 자국에 편입하는 데 성공했다. 따라서 현재 독일에도 근대법의 이념을 반영한 나폴레온 법전이 도입되었다.

이후 프랑스 제국은 패전하며 영토를 잃었고, 1815년 나폴레옹은 실각했지만, 그 과정에서 자국의 영토를 되찾은 오스트리아는 1812년 프랑스 민법전을 폐지하고 오스트리아 일반 민법전(:de:Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch(ABGB))을 제정했다. 프로이센에서는 프랑스 법을 폐지하고 기존의 법을 부활시킬 것인지, 아니면 스스로 새로운 민법을 제정할 것인지가 문제가 되어 법전 논쟁이 벌어졌지만, 결국 새로운 민법전 제정은 시기상조이며 법학 연구를 진척시켜야 한다는 결론이 내려졌다.

독일 법 전통은 일본,[1] 대한민국(남한),[2] 미국,[3] 중화민국(대만)의 법 체계에 영향을 미쳤다.[4]

2. 4. 독일 제국 시대의 법률 표준화 (19세기 후반~20세기 초)

독일의 법 체계는 중세 시대 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법이 일반적이었으나, 르네상스 시대 이후 로마법이 다시 중요해졌고, 판덱티스트 법학자들에 의해 유스티니아누스의 국부법전 형식이 부활하여 19세기 후반까지 관습법(''Gemeines Recht'')으로 적용되었다. 신성 로마 제국은 수많은 영토 단위로 구성되어 법은 지역 전통과 종교에 따라 매우 다양했으며, 약 3,000개의 지역 법률집에 성문화되었다.프로이센은 18세기에 ''프로이센 국가 일반 국토법(Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten)''을 제정하여 법률 제정에 노력을 기울였다. 1830년 프랑스 7월 혁명 이후, 프랑스 혁명의 사상과 나폴레옹의 법률 (민법전(Code civil), 형법전(Code pénal), 형사소송법전(Code d'instruction criminelle))이 독일 법 전통에 큰 영향을 미쳤다.

1871년 독일 제국이 형성되면서 법률 표준화 과정이 진행되어 형법, 절차법, 그리고 독일 민법전(''Bürgerliches Gesetzbuchde'')이 제정되었다. 독일 법률의 중요 부분은 이러한 법률의 규정을 포함하고 있으며, 각 주는 자체 법률을 유지했고 현대 연방 독일에서도 유지하고 있다. 독일 법 전통은 일본,[1] 대한민국(남한),[2] 미국,[3] 중화민국(대만)의 법 체계에 영향을 미쳤다.[4]

2. 5. 나치 시대와 제2차 세계 대전 이후 (20세기 초~현재)

독일의 법 체계는 살리카 법에서 유래한 초기 게르만 법과 르네상스 시대 이후 유스티니아누스의 국부법전 형식을 부활시킨 판덱티스트의 로마법, 그리고 18세기 프로이센의 ''프로이센 국가 일반 국토법(Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten)'' 등 수 세기 동안 많은 영향을 받았다. 1830년 프랑스 7월 혁명 이후에는 프랑스 혁명의 혁명적 사상과 나폴레옹의 법률, 특히 민법전(Code civil) 등이 독일 법 전통에 큰 영향을 미쳤다.

1871년 독일 제국이 형성되면서 형법과 절차법부터 시작하여 민법전(Bürgerliches Gesetzbuch)으로 이어지는 주요한 법률 표준화 과정이 진행되었다. 1919년에는 독일 최초의 민주 헌법인 바이마르 헌법이 제정되었으나, 기본적인 윤리적 또는 정치적 원칙을 포함하지 않았고 무제한적인 변경을 허용했다.

전후, 서독은 기존 법률을 기반으로 나치 시대의 법률 변경을 철회하고 바이마르 헌법의 실수를 피하기 위한 새로운 헌법을 취급했다. 반면, 동독은 공산주의 및 사회주의 이념의 영향을 받은 새로운 법률을 제정하려 시도했다. 두 국가의 통일과 함께 서독법이 대부분 시행되었다.

최근에는 유럽법의 영향으로 유럽 연합의 여러 국가의 법률을 조화시키려는 움직임이 있으며, 많은 법적 발전이 브뤼셀에서 결정되고 있다. 그러나 독일 법은 여전히 연방주의의 강한 영향을 받고 있으며, 각 주(''Länderde|란트'')는 고유한 책임과 법률을 가지고 있다. 독일 법 전통은 일본,[1] 대한민국(남한),[2] 미국,[3] 중화민국(대만)의 법 체계에 영향을 미쳤다.[4]

3. 공법 (Öffentliches Recht)

공법(Öffentliches Rechtde)은 시민이나 개인과 공적인 기관 사이 또는 두 공적인 기관 사이의 관계를 규율한다. 예를 들어, 세금을 규정하는 법은 연방(Bund)의 공공기관과 주(Land)의 공공기관 간의 관계와 마찬가지로 항상 공법의 일부이다.

공법은 이전에는 소위 "상하 관계(''Über-Unterordnungs-Verhältnis'')"에 기반을 두었다. 즉, 공공기관은 시민의 동의 없이 해야 할 일을 정의할 수 있다는 의미이다. (예: 기관이 시민에게 세금 납부를 명령하면, 시민은 합의 없이도 세금을 내야 한다.) 그 대가로 기관은 법을 준수해야 하며 법에 의해 권한이 부여된 경우에만 명령할 수 있다.

규정이 공법인지 사법인지를 결정하는 현재 가장 인정받는 이론은 "수정된 주체 이론(''modifizierte Subjektstheorie'')"이다. 성문화된 규정은 적어도 하나의 주체가 국가("''Der Staat''"는 입법, 행정, 사법을 의미한다)의 일부이거나 국가의 어떤 부분을 대신하여 행동할 법적 권한을 가진 경우 공법이다. 이 이론은 "상하 관계" 이론이 특정 상황에서 실패했기 때문에 필요했다. 예를 들어, 부모는 법적으로 미성년자보다 우월하다. 미성년자는 부모의 동의 없이 어떤 계약도 체결할 수 없다. 기존 이론에 따르면, 이것은 "상위(''Überordnung'')"의 경우가 되어 이러한 규정을 공법으로 분류하게 된다. 새로운 이론은 부모가 우월하지만 국가의 일부도 아니고 국가를 대신하여 행동하는 것도 아니기 때문에 이러한 규정을 사법으로 분류한다.

"수정된 주체 이론"에서의 주체는 무언가를 하거나 하지 않을 권리 또는 의무를 가질 수 있는 수신자이다. 예를 들어, 세법은 국가가 세금을 징수할 권리를 부여하고, 형법은 국가가 범죄자를 투옥할 권리를 부여하고 범죄를 해결할 의무도 부여한다.

독일법은 개인 또는 시민과 국가 간의 관계(형법 포함)를 규율하는 공법과 두 명의 자연인 또는 법인 간의 관계를 규율하는 사법으로 구성된다.

로마법, 프랑스법과는 달리, 형법은 공법에 속하는 것으로 여겨지는 경우가 많지만, 독립된 분야로 간주되기도 한다.

공법은 시민 또는 사인과 공법인 간의 관계, 또는 두 공법인 간의 관계를 규율한다. 예를 들어, 조세를 결정하는 법률은 항상 공법의 일부이며, 연방의 공권력 당국과 주의 공권력 당국 간의 관계도 마찬가지이다.

공법은 원칙적으로 이른바 "상명하복 관계" 에 기초한다. 이는 공권력 당국이 시민의 동의 없이 무엇을 해야 하는지를 정의할 수 있다는 것이다(예를 들어, 당국은 시민에게 그들의 동의를 얻지 않고도 조세를 납부하도록 명령할 수 있다). 그 대신 당국은 법률을 준수해야 하며, 법률에 의한 권한이 있어야만 명령을 할 수 있다. 시민이 당국의 행위가 위법이라고 생각할 때는 법원에 소송을 제기할 수 있다.

3. 1. 헌법 (Verfassungsrecht)

독일의 헌법은 기본법(Grundgesetzde)으로 불리는데, 이는 기본법 초안 작성자들이 이 법률 문서를 미래 통일 독일의 헌법으로 대체될 잠정적인 문서로 간주했기 때문이다. 나치즘에 대한 반응으로 기본법은 국민과 정부에 대한 불신을 보여주며, 바이마르 헌법의 문제점에 대한 반응으로 만들어졌다. 바이마르 헌법이 약했던 부분에서 기본법은 강했고, 바이마르 헌법이 모든 결정을 입법자의 자유 의지에 맡겼던 부분에서 기본법은 누구도 넘어서는 것이 허용되지 않는 경계를 정의한다. 가능한 한 권력은 제한되고 통제된다.헌법(Verfassungsrechtde)은 독일 헌법과 다양한 기관의 권리와 의무를 주로 다룬다. 주요 부분은 기본법(Grundgesetz)에 가장 먼저 나와 있으며 다른 모든 것이 이로부터 파생되는 기본권이다. 서구 민주주의에서 일반적인 것처럼 삼권 분립이 적용된다. 즉, 행정부는 정부가, 사법부는 법원과 판사가, 입법부는 연방 및 주 의회가 담당한다. 그 외 가장 중요한 원칙은 민주주의, 연방제, 그리고 국가 전체가 법에 기반을 두어야 함을 의미하는 법치주의(Rechtsstaatsprinzip)이다. 기본법의 이러한 부분은 변경이 금지되어 있다.

이러한 규정의 정의에 따라 결정을 내릴 수 있지만, 본질적인 내용은 영향을 받지 않아야 한다. 헌법과 어느 정도 독일 법 전체에서 최고 권위를 가진 기관은 연방헌법재판소(연방헌법재판소(Bundesverfassungsgericht))이다. 연방헌법재판소는 대법원이 아니며, 최종심 법원도 아니다. 그 유일한 목적은 헌법 절차에 따른 정부, 사법부, 입법부의 행위를 통제하고 헌법상의 권리와 의무를 보장함으로써 헌법을 보호하는 것이다. 여기서 국가의 여러 부분은 권한의 범위에 대해 분쟁을 벌일 수 있지만, 시민이 자신의 기본권을 박탈당하고 있다고 느낄 때 항소할 수 있는 곳이기도 하다.

이 특정 문제는 법원 업무의 상당 부분을 차지하며, 법원이 특정 법률이 실제로 기본권을 침해한다고 판단할 경우 법적 절차 자체를 재구성하기도 한다. 다른 법원의 결정은 헌법 위반과 관련하여서만 변경된다. 다른 실수는 중요하지 않다. 다시 말하지만, 기본법이 더 이상 유일한 법의 원천이 아니고 유럽 연합의 조약과 법률이 추가되었으므로, 유럽법이 여기에 특정한 영향을 미친다. 연방 공화국의 헌법 외에도 각 주("Land")는 자체 헌법(예: 함부르크 헌법)과 당연히 자체 헌법법 및 법원을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 기본법과 연방헌법재판소는 주("Länder")와 그 기관의 행위에 적용된다.

3. 2. 행정법 (Verwaltungsrecht)

행정법은 행정부의 법이다. 이는 국가와 시민 간의 대부분의 법적 관계를 다루지만, 헌법을 제외하고는 정부 기관 및/또는 여러 정부 수준 간의 관계도 다룬다. 다만, 국가가 다른 일반 시민과 마찬가지로 계약을 체결하는 경우의 법적 관계는 제외된다. 대부분의 사건에 대한 최고 행정 법원은 연방행정법원(Bundesverwaltungsgericht)이다. 사회보장법(연방사회법원(Bundessozialgericht)) 및 조세법(연방재정법원(Bundesfinanzhof)) 분야에는 특별 관할권을 가진 연방 법원이 있다.행정부는 민법(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)을 근거로 행동할 수 있다. 그러나 정부 기관이 민법(BGB)을 근거로 행동하는 경우(예: 연필 구매), 시민과 기업 간의 불평등한 대우를 방지하기 위해 기본법(Grundgesetz) 및 기타 법률을 준수해야 한다.

3. 3. 형법 (Strafrecht)

독일의 형법은 연방법의 문제이며, 주요 법원은 1871년에 공포된 독일 형법전(Strafgesetzbuch)이다. 이 형법전은 프로이센과 북독일 연방의 형법전에 기원을 두고 있다. 14세 미만의 미성년자는 법정에서 범죄에 대해 책임을 질 수 없다. 14세에서 18세 사이, 그리고 21세 미만의 미성년자의 경우 성숙도가 부족하면 특별 소년 법원이 있으며 형법에 대한 일부 조정도 있다.법정에서는 검사(Staatsanwalt)가 기소를 수행하고, 피고인은 변호인을 선임하여 자신을 변호할 수 있다. 검찰청(Staatsanwaltschaft)은 경찰과 함께 사건 수사를 담당하지만, 사건 당사자는 아니다. 판결은 단독 판사 또는 상급 법원의 여러 명의 판사가 내리며, 특정 사건의 경우에는 두 명의 평의원(Schöffen)이 포함된다. 독일의 형사 사법 시스템에서 판사와 평의원만이 사실과 법률을 판단하며, 배심원 재판(Jury trial)은 인정되지 않는다.

형벌은 벌금에서부터 종신형까지 다양하며, 헌법적 이유로 15년 이상 후에 항소가 가능한 경우가 일반적이다. 사형(death penalty)은 헌법에 의해 명시적으로 금지되어 있다. 극도로 위험한 사람들은 정신과 치료를 받거나 처벌 외에도 필요한 만큼—평생일 수도 있습니다(Sicherungsverwahrung)—교도소에 수감될 수 있다.

독일 형법전은 일본 형법과 달리 응보형을 기본으로 교육형으로 수정하는 입장을 명문으로 규정하고 있다. 자유형은 징역, 금고, 구류의 구별이 없다. 형벌 외에 정신병원 수용 등을 내용으로 하는 보안처분 제도가 마련되어 있다.

4. 사법 (Privatrecht)

사법(Privatrechtde)은 두 개의 사적 법인(예를 들어, 매도인과 매수인, 고용주와 피고용인, 차주와 소유주) 또는 사인으로서 동등한 수준에서 행동하는 두 주체(당국이 사기업으로부터 연필을 구매하는 경우 등)의 관계를 규율한다. 이와는 달리, 국가기관이 공권력을 행사할 때에는 사법이 적용되지 않는다.

4. 1. 민법 (Bürgerliches Recht)

민법(Bürgerliches Rechtde)은 개인 또는 법인 간의 관계를 규정하며, 상인이나 근로자와 같은 특별한 범주에 속하지 않는 자들에게 적용된다.[6][7][8][9][10][11][12][13] 이 분야의 가장 중요한 법전은 민법전(Bürgerliches Gesetzbuchde, BGB)으로, 총칙, 채권법, 물권법, 가족법, 상속법의 5개 주요 부분으로 구성된다.독일 민법전은 판데크텐 방식을 따르며, 이는 로마법에 기원을 두고 프랑스의 법학강요 방식과는 다르게 높은 추상성과 연역적인 체계성을 가진다. 독일은 산업혁명 이후 영국과 프랑스에 대항하기 위해 상부로부터의 개혁을 통해 민법전을 제정해야 했으며, 이 과정에서 로마법을 전면적으로 도입하여 전통적이고 봉건적인 관습법을 대체하였다. 이러한 과정에서 로마법과 프랑스법 중 어느 것을 기준으로 할 것인지에 대한 법전 논쟁이 있었다.

독일 민법전은 일본 민법전에 큰 영향을 주었으며, 일본에서도 유사한 상황에서 민법전 논쟁이 발생했다. 그 결과, 일본 민법전은 친족법·상속법을 제외하고 독일 민법의 포괄적인 영향을 받았으며,[14] 프랑스법이나 영국법을 계승한 개별 규정에서도 독일법류의 해석이 도입되었다.

독일 민법전의 가장 중요한 원칙은 사적 자치의 원칙(Privatautonomie)이며, 이는 기본법 2조 1항의 "인격의 자유로운 발전의 권리"에 포함되는 기본권으로 여겨진다. 이는 모든 시민이 자신의 재산을 자유롭게 처분하고, 원하는 상대방과 원하는 내용의 계약을 체결할 권리를 가지며, 국가의 간섭 없이 자신의 사무를 처리할 수 있음을 의미한다. 따라서 민법전의 규정은 대부분 계약 당사자들이 특정 사항에 대해 합의하지 않은 경우에만 보충적으로 적용된다. 그러나 최근에는 특히 전문가와 소비자 간의 규제가 강화되는 추세이며, 일방에게 과도한 부담을 주는 계약은 무효로 선언된다. 미성년자와 경제적 취약자도 보호를 받는다.

독일 민법은 채권과 물권을 엄격히 구별하며, 의무 부여 행위와 처분 행위를 구분한다. 추상 원칙(Abstraktionsprinzip)에 따르면, 계약은 의무만을 발생시키고, 계약 목적에 관한 법적 관계에는 실질적인 변화가 없다. 의무 이행으로 이러한 변화를 만들려면 물권법에서 규정하는 다른 계약이 필요하다. 예를 들어, 1유로에 햄버거를 사는 것은 세 가지 다른 계약을 의미한다. 하나의 계약은 1유로를 지불하고 햄버거를 사는 것에 대한 의사표시의 일치, 두 번째 계약은 햄버거의 이전과 소유권 제공, 세 번째 계약은 유로의 이전과 소유권 제공에 대한 의사표시의 일치로 구성된다.

2002년 채권법 개정이 있었지만, 이 정도의 대규모 개정이 필요했는지에 대해서는 학계 및 실무계에서 여전히 논쟁이 있다. 물권법 분야는 일본의 물권법 등과 상당히 다르다.

전통적으로 페데(Fehde)라고 불리는 자력 구제의 원칙이 기본권으로 여겨졌기 때문에, 독일 민법은 자력 구제에 대한 상세한 규정을 두고 있으며, 권리는 실력으로 실현될 수 있는 것으로 인식된다. 권리 행사 또한 타인에게 손해를 줄 목적이 있을 경우에만 권리 남용으로 간주된다.

4. 2. 상법 (Handelsrecht)

독일과 일본, 프랑스와 마찬가지로 민법전과는 별도로 상법전을 규정하고 있으며, 상업을 영위하는 자를 상인으로 정의하고 있다. 상법은 역사적으로 중세 길드에서 전형을 찾아볼 수 있는 상인의 신분법으로 발전한 것이며, 민법이 로마 법학자들에 의해 발전된 것에 반해, 게르만 상관습을 연구했던 게르만 법학자들에 의해 발전되었다.주식회사, 유한회사는 별도로 규정되어 있다. 주식회사와 유한회사 모두 법인이지만, 법인은 역사적으로 시정촌이나 쯔운프트와 같은 공법상의 조직에서의 개념이 점차 사법상의 조직에 유추되어 발전한 것이며, 사단·유한책임과 불가분의 개념이었다.

5. 절차법 (Verfahrensrecht)

독일의 절차법 체계는 판사의 매우 적극적인 역할을 기반으로 한다. 모든 법률 분야에서 판사는 당사자 또는 변호사의 조력을 받기는 하지만 스스로 증거를 수집하며, 일부 분야에서는 법원이 당사자들이 제시한 증거에 한정되기도 한다.

법정에서 양 당사자는 동등한 권리와 의무를 갖는다. 각 당사자는 (상급 법원에서는 반드시) 한 명 이상의 변호사의 도움을 요청할 수 있다. 당사자들은 판사의 도움 없이 자발적으로 사건에 대한 자신의 주장을 뒷받침하는 사실과 증거를 제시하고, 판사는 이를 바탕으로 독립적으로 판결을 내린다. 사회법과 일부 노동법을 제외하고, 소송 참여자 전원의 비용(상대방의 비용 포함)은 승소하지 못한 당사자가 부담해야 한다.

형사소송에서는 검찰(Staatsanwalt, 공무원)이 공소를 제기한다. 원칙적으로 기소법정주의가 채택되고 있으며, 일본의 기소편의주의와 같은 재량은 법률에 명시된 일부 경범죄에서 재판관의 동의나 피의자의 피해변상 등 일정한 조건이 충족되지 않으면 인정되지 않는다. 검찰청(Staatsanwaltschaft)은 경찰기관과 함께 수사를 지휘하지만, 그들은 소송의 당사자가 아니며 공무원으로서 가능한 한 객관적으로 행동해야 한다.

피고인은 자신을 방어하기 위해 변호사를 선임할 수 있으며, 대부분의 사건에서는 선임이 필요하다.

재판의 심리는 직권주의를 기본으로 하며, 검찰의 주장에 구속되지 않고 객관적인 혐의인 공소사실에 대해 판단한다.

판결은 한 명의 재판관 또는 상급법원에서는 재판관의 합의체가 구성하며, 합의체에 원칙적으로 일반 시민도 참여할 수 있다(독일법에는 배심제도가 없다). 형량은 벌금부터 무기징역까지 있다. 무기징역은 15년이 경과하면 가석방 신청이 가능하다. 실제 사형은 헌법에 의해 명확히 금지되어 있다. 극도로 위험한 인물은 정신의학적 치료를 받거나, 형벌에 더하여 필요한 만큼 오랫동안 감옥에 있어야 한다(''Sicherheitsverwahrung''. 평생을 의미할 수도 있다.).

민사소송의 재판절차에서는, 형사소송이나 비송절차와 달리, 당사자주의·처분권주의가 취해지며, 당사자 양측이 동일한 권리와 의무를 가진다. 어느 당사자든 1인 또는 수인의 변호사에 의한 대리를 요구할 수 있다. 변호사는 자발적으로, 재판관의 도움을 얻지 않고, 자기 사건의 판단에 따른 사실과 증거를 제출하며, 재판관은 독립적으로 판단을 내린다.

상급심에서는, 재판관의 합의체가 있으며, 사건에 따라서는 현실적인 논의를 하기 위해 일반인이 합의체에 참여하기도 하지만, 영미법과 같은 배심제도는 채택되어 있지 않다.

6. 비교법 (Rechtsvergleichung)

독일법은 민법 체계이며, 상식에 근거한 주장이 가능한 영국법과 같은 영미법 체계보다 형식적인 규칙에 의해 더 많이 움직인다.[5] 그러나 법의 형식적인 해석이 옛 동독 관리들의 기소나 낙태와 같이 불의로 이어지는 경우에는 자연법 원칙이 적용되어 왔다.[5] 독일 법원은 이전 법원 판결의 판례를 따를 의무가 없다. 학술적인 법률 저술은 특히 법원 판결의 선례에 명목상으로 근거하는 다른 법 체계, 특히 영미법 체계보다 법원의 의사결정에서 더 큰 역할을 한다. 법원은 학술 저술에 근거하여 오랫동안 존재해 온 사법 원칙을 변경할 수 있다.[5]

참조

[1]

논문

The German Role in the Modernization of Japan — The Pitfall of Blind Acculturation

https://www.jstor.or[...]

1990

[2]

논문

The Two Modes of Foreign Engagement by the Constitutional Court of Korea

https://www.cambridg[...]

2021

[3]

논문

The Influence of German Legal Theory on American Law: The Heritage of Savigny and His Disciples

https://www.jstor.or[...]

1989

[4]

논문

The Legal Development of Taiwan in the 20th Century: Toward a Liberal and Democratic Country

https://digitalcommo[...]

2002-06-01

[5]

서적

Principles of German Criminal Law

https://books.google[...]

Bloomsbury Academic

2009-01-15

[6]

간행물

我新民法ト外国ノ民法

1896

[7]

간행물

獨逸民法論序, 獨逸法学の日本に及ぼせる影響

[8]

간행물

民法原論第一巻序

[9]

간행물

仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会

[10]

간행물

国民教育法制通論, 民法総則

金港堂書籍, 京都法政学校

1904

[11]

간행물

帝國民法正解

日本法律学校, 信山社 (복각판)

1896

[12]

간행물

近代法における債權の優越的地位, 新民法大系I民法総則, 親族法相続法講義案

有斐閣, 司法協会

1953, 2007

[13]

간행물

民法論集一巻, 民法I総則物権法総論, 民法総則講義

有斐閣, 東京大学出版会, 有斐閣

1970, 2008, 2005

[14]

간행물

日本法学の歴史と理論

1968

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com