마스트리흐트 조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

2. 조약의 구성 및 주요 내용

마스트리흐트 조약은 전문과 6편, 그리고 7개의 장으로 구성되어 있다. 이 조약은 기존의 유럽 공동체(EC)를 기반으로 유럽 연합(EU)을 공식적으로 창설했으며, 유럽 통합의 새로운 단계를 열었다.

주요 내용은 다음과 같다.

- 3개의 기둥 구조 도입: 기존의 초국가적 성격이 강한 유럽 공동체(제1기둥) 외에, 정부 간 협력 방식을 기반으로 하는 공동 외교 안보 정책(CFSP, 제2기둥)과 사법 및 내무 분야 협력(JHA, 제3기둥)을 새롭게 도입했다. 이는 경제 통합을 넘어 정치·안보 분야까지 협력을 확대하려는 의지를 보여주지만, 민감한 주권 영역에서는 회원국 정부의 역할을 중시하는 타협의 결과이기도 하다.[5]

- 경제 통화 동맹(EMU) 추진: 단일 통화(유로) 도입을 포함한 경제 통화 동맹으로 나아가기 위한 구체적인 단계와 기준을 설정했다.

- 유럽 연합 시민권 도입: 회원국 국민에게 EU 시민으로서의 권리를 부여했다.

- 유럽 공동체 권한 확대 및 제도 개혁: 유럽 의회의 권한을 강화하고 보충성 원칙을 도입하는 등 공동체 기구의 민주성과 효율성을 높이려는 시도가 이루어졌다.[4] 유럽 옴부즈맨 제도도 이때 신설되었다.

조약에는 사회 정책에 관한 의정서와 협정이 포함되었으나, 영국은 이 협정과 단일 통화 도입 의무에서 선택적 제외(opt-out) 권한을 확보했다.[6][7][8] 조약 내 조항들은 A부터 S까지의 문자를 사용하여 참조되었다.[2]

2. 1. 총칙

마스트리흐트 조약은 전문과 6편으로 구성되어 있다.제1편 총칙은 유럽 공동체를 기반으로 유럽 연합(EU)을 설립하고 그 법적 지위를 규정한다(제1조). 연합은 "인간 존엄성, 자유, 민주주의, 평등, 법치주의, 소수자 권리를 포함한 인권 존중"이라는 가치 위에 성립하며(제2조), 회원국은 다원주의, 차별 금지, 관용, 정의, 연대, 양성평등이 존중되는 사회를 공유함을 명시한다. 제3조는 연합의 목표로 평화 증진, 연합의 가치 및 시민의 행복 증진, 역내 이동의 자유 보장(역외 국경 관리 포함), 단일 시장 구축, 유로화 도입, 연합 가치 촉진, 빈곤 퇴치, 인권 존중, 국제 연합 헌장 존중 등을 열거하며, 이러한 목표는 기본 조약에서 부여된 권한 내에서 "적절한 수단"으로 추구되어야 함을 밝힌다(제6항).

제4조는 회원국의 주권과 의무를, 제5조는 연합 권한 행사의 기본 원칙으로 수권(授權), 보충성 원칙, 비례성 원칙을 확립한다. 제6조는 연합이 유럽 연합 기본권 헌장 및 유럽 인권 조약에 구속됨을 명시한다. 제7조는 회원국 자격 정지 절차를, 제8조는 인접 국가들과의 긴밀한 관계 구축을 규정한다.

조약은 "유럽 인민 간의 더욱 긴밀한 연합을 창출하는 과정"을 계속하기로 결의하며, 7개의 장에 걸쳐 유럽 통합 증진을 위한 추가 조치를 제안한다.[3] 제1장 공통 조항은 기존의 세 공동체(유럽 경제 공동체(EEC), 유럽 석탄 철강 공동체(ECSC), 유럽 원자력 공동체(Euratom))를 기반으로 유럽 연합(EU)을 공식 설립한다. 주요 목표로는 회원국 국민을 위한 공통의 유럽 연합 시민권 도입, 궁극적으로 단일 통화를 포함하는 경제 통화 동맹, 그리고 궁극적으로 공동 방위 체계를 포함하는 공동 외교 안보 정책(CFSP) 수립을 확인한다.

제2장에서는 유럽 경제 공동체(EEC) 설립 조약을 개정하여 EEC를 연합의 중심 기둥으로 재편하고, 명칭을 유럽 공동체(EC)로 변경했다. 이 개정에는 단일 통화 도입을 향한 단계적 접근 방식과 유럽 중앙은행(ECB) 운영의 핵심 원칙인 물가 안정 우선주의 등이 포함되었다. 또한, 구조 기금의 지원 범위를 EU 내 저개발 지역으로 확대하고, 교육, 문화, 공중 보건, 소비자 보호, 범유럽 네트워크, 산업 및 환경 분야에서 공동체의 권한을 넓혔다. 공동체의 배타적 권한에 속하지 않는 이러한 분야에서는 보충성 원칙에 따라, 회원국 스스로 목표를 효율적으로 달성하기 어려울 경우에만 연합 차원의 조치가 이루어지도록 했다.[4] 이와 함께 직접 선출된 유럽 의회의 권한을 강화하여 일부 법안에 대한 공동 결정권을 부여하고, 유럽 집행위원회 위원장 지명에 대한 승인권(사실상 거부권)을 부여함으로써 기관의 민주적 기능을 강화하고자 했다. 또한 이 조약으로 유럽 옴부즈맨 제도가 신설되었다.

제3장과 제4장은 각각 ECSC와 Euratom 설립 조약을 개정하여 이들 공동체를 유럽 공동체 구조로 완전히 통합하는 내용을 담고 있다.

제5장과 제6장은 외교 정책, 안보 및 국방 문제(CFSP)와 사법 및 내무 분야 협력(JHA)에 대한 기존의 정부 간 협의를 확대하고 공식화했다. 이 두 분야에서 회원국들은 유럽 연합 이사회 내에서 정보를 공유하고 협의하지만, 공동체 기구와는 별개로 정부 간 협력 방식을 유지했다. 이는 기존의 초국가적 공동체 방식(제1기둥)과 구별되는 3개 기둥 구조의 확립을 의미하며, 민감한 주권 영역에서는 회원국 정부의 통제권을 유지하려는 의도를 반영한다.

조약 내의 조항들은 A부터 S까지의 문자를 사용하여 참조되었다.[2]

조약에는 사회 정책에 관한 의정서와 협정이 첨부되었다. 이는 유럽 단일 시장의 역동성이 최소한의 사회 및 고용 보호 기준을 존중하도록 보장하기 위한 것으로, 특정 사회 정책 분야에서 이사회가 만장일치 대신 자격 다수결 투표제(QMV)로 유럽 집행위원회 제안을 승인할 수 있도록 허용했다. 그러나 영국은 이 사회 정책 협정의 당사국이 되지 않는 '선택적 제외(opt-out)'를 확보했으며,[6] 경제 통화 동맹의 최종 단계인 단일 통화 도입 의무에 대해서도 파운드화를 포기하지 않을 권리를 확보하는 유사한 예외 조항을 얻었다.[7][8]

제7장 최종 조항에 따라, 모든 회원국이 비준 절차를 완료하면 조약은 1993년 1월 1일에 발효되도록 규정되었다.

2. 2. 유럽 경제 공동체 설립 조약 수정

마스트리흐트 조약 제2장은 유럽 경제 공동체(EEC) 설립 조약을 수정하여 EEC를 연합의 중심 "기둥"으로 재구성했다. 이 조항은 EEC의 로마 조약 헌법을 수정하고 연합의 더 넓은 야망을 반영하여 유럽 공동체(EC)로 이름을 변경했다.수정 사항에는 (첨부된 의정서에 자세히 설명된 대로) 단일 통화 채택 및 예상되는 유럽 중앙은행(ECB)의 운영에 대한 가격 안정 우선 기준을 포함한 통화 연합으로의 단계적 진행이 포함된다. 다른 수정 사항으로는 옴부즈만 직책 신설, 구조 기금 지원을 EU의 빈곤 지역으로 확대, 교육, 문화, 공중 보건, 소비자 보호, 유럽 전체 네트워크, 산업 및 환경에 대한 공동체의 권한 확대 등이 있다.

공동체의 "독점적 권한"에 속하지 않는 이러한 영역 및 다른 영역에서 "보조성" 원칙에 따라, "규모 또는 효과 때문에" 회원국 자체가 목표를 더 "효율적"으로 달성할 수 없는 경우에만 조치가 취해진다.[4]

이러한 여러 영역에서 본 조약은 직접 선출된 유럽 의회에게 일부 유럽 법률에 대한 협의뿐만 아니라 공동 의사 결정 권한을 부여함으로써 기관의 "민주적 기능"을 강화하려고 한다. 또한 의회는 공동체 집행부인 유럽 집행위원회에 대한 이사회의 지명을 확인(따라서 거부권 행사)할 권한을 부여받는다.

2. 3. 유럽 석탄 철강 공동체 및 유럽 원자력 공동체 설립 조약 수정

마스트리흐트 조약의 제3장과 제4장은 유럽 석탄 및 강철 공동체(ECSC)와 유럽 원자력 공동체(Euratom)를 설립하는 조약을 수정하여, 유럽 공동체 구조로의 흡수를 완료하였다.2. 4. 외교, 안보, 사법 및 내무 협력

마스트리흐트 조약의 제5장과 제6장은 외교 정책, 안보 및 방위 문제와 "사법 및 내무 분야의 협력"에 대한 기존의 정부 간 협의를 확대하는 내용을 담고 있다.[5] 이러한 분야에서의 협력은 유럽 연합(EU)의 두 번째와 세 번째 "기둥"으로 불리게 되었다.[46]그러나 이 조약은 해당 분야에서 급격한 변화를 가져오지는 않았다. 외교 및 안보 정책 조정은 이미 1970년대 초부터 유럽 정치 협력(EPC)이라는 이름으로 이루어졌고, 1987년 단일 유럽 의정서를 통해 조약에 명시된 바 있다. 법 집행, 형사 사법, 망명, 이민 등 사법 및 내무 관련 협력 역시 1990년 셰엥겐 협정 등을 통해 추진되고 있었다.

마스트리흐트 조약은 회원국 정부가 각료 이사회 내에서 서로 정보를 교환하고 협의할 것을 촉구했지만[47], 협력 방식은 기존처럼 유럽 공동체(EC) 기관과는 별개인 정부 간의 연락을 기반으로 유지되었다. 이는 경제 분야를 중심으로 초국가적 성격을 강화해 온 유럽 공동체의 방식과는 다른 접근이었다. 많은 회원국들은 외교, 군사, 형사 사법과 같은 민감한 분야에서는 각국 정부가 더 강한 권한을 유지해야 하며, 정부 간 협의를 통해 결정해야 한다고 보았다. 이러한 배경에서 기존 유럽 공동체(제1기둥)와는 별도로 외교·안보 정책(제2기둥)과 사법·내무 협력(제3기둥)을 위한 정부 간 협력의 틀, 즉 '3개의 기둥' 구조가 만들어졌다.

안보 및 방위 문제와 관련하여, 당시 활동이 부진했던 서유럽 연합(WEU)이 "연합 발전의 필수적인 부분"으로 언급되었고, 방위 관련 결정과 행동을 구체화하고 이행하는 역할을 요청받았다.[48] 하지만 이는 개별 회원국의 외교 및 국방 정책을 크게 제약하지는 않았다. 만장일치가 필요한 이사회의 결정이 없는 한, 회원국은 "필요하다고 생각하는" 조치를 자유롭게 취할 수 있었다.[49] 이는 특히 북대서양 조약 기구의 역할을 중시하며 WEU와 EU의 완전한 통합에 반대한 영국의 입장이 반영된 결과이기도 하다.[50][51]

2. 5. 기타 조항

마스트리흐트 조약 제7장 최종 조항은 여러 가지 특이한 문제를 다룬다. 모든 회원국이 비준하는 경우, 본 조약은 1993년 1월 1일 발효되도록 규정되었다.본 조약에는 사회 정책에 관한 의정서와 협정이 첨부되어 있다. 유럽 단일 시장의 역동성이 특정 최소한의 사회 및 고용 보호를 존중하도록 하기 위해, 이는 이사회가 특별 다수결에 따라 유럽 집행위원회의 관련 제안을 승인할 수 있도록 한다.

영국은 사회 정책 협정 당사국이 아니었으며 의정서에서 "옵트아웃"을 확보했다.[6] 영국은 통화 동맹의 최종 단일 통화 단계 진입 의무(영국은 파운드화를 포기할 필요가 없음)에 대해서도 동일한 조치를 취했다.[7][8]

또한 마스트리흐트 조약에서는 옴부즈만 제도를 신설했다. 조약 내의 조항은 A에서 S까지의 문자를 사용하여 참조되었다.[2]

3. 절차적 역사

마스트리흐트 조약은 서명 이후 각 회원국의 비준 과정에서 상당한 어려움에 직면했다. 특히 덴마크, 프랑스, 영국 등 세 나라에서 난관이 두드러졌다.

덴마크에서는 1992년 6월 2일 실시된 국민투표에서 조약 비준이 부결되었으나, 이후 에딘버러 협정을 통해 예외 조항을 확보한 뒤 1993년 비준을 완료했다. 프랑스 역시 국민투표에서 근소한 차이로 비준안이 통과되었다. 영국에서는 존 메이저 총리가 이끄는 정부가 조약의 특정 조항(사회 정책)에 대한 적용 면제(옵트아웃)를 추진하는 과정에서 하원의 반대에 부딪히고 여당 내에서도 이견이 발생하는 등[55] 비준에 난항을 겪었다. 당시 존 메이저 총리는 시장 원리주의를 지지하며 사회 정책 조항이 기업 비용을 증가시킨다고 보아 옵트아웃을 추진했으나, 당내 반 EU파 의원들은 조약 자체를 반대하는 등 복잡한 상황이 전개되었다.[55]

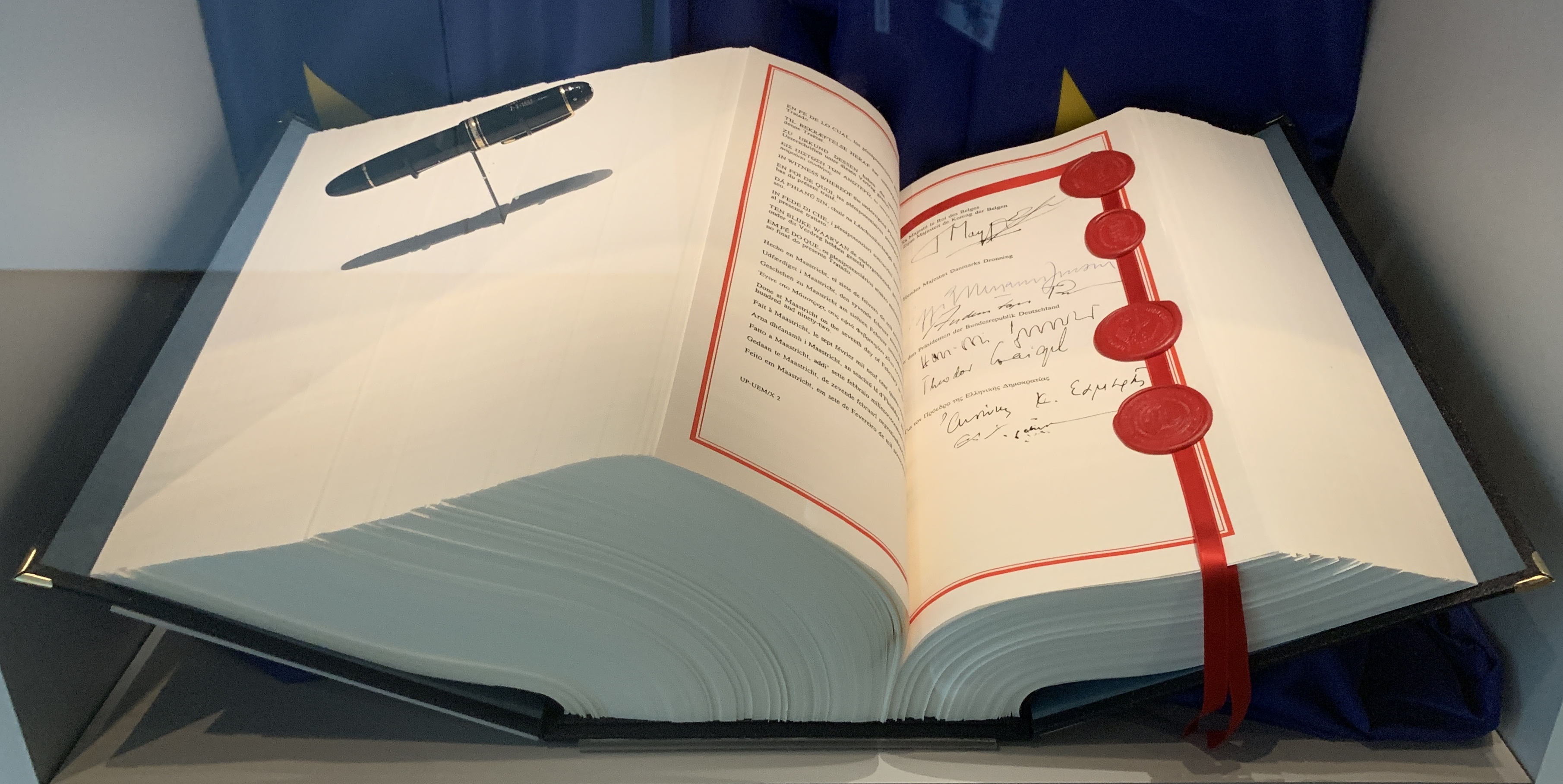

3. 1. 서명

이전 6개월간의 협상 기간 동안 네덜란드가 유럽 공동체 이사회 의장직을 맡았고, 그 결과로 조약은 1992년 2월 7일 네덜란드 마스트리흐트에서 서명되었다. 조약에 서명한 유럽 공동체 12개 회원국은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 포르투갈, 스페인, 네덜란드, 영국이었다.

벨기에 서명

덴마크 서명

프랑스 서명

그리스 서명

아일랜드 서명

이탈리아 서명

룩셈부르크 서명

네덜란드 서명

포르투갈 서명

스페인 서명

영국 서명

독일 서명

각 서명국 대표는 다음과 같다.

3. 2. 비준

마스트리흐트 조약은 "각국의 헌법적 요건에 따라 고위 계약 당사국이 비준해야 한다"고 명시했다.[9] 이에 따라 덴마크, 프랑스, 아일랜드에서는 국민투표가 필요했다.[10]

덴마크에서는 1992년 6월 2일 처음 실시된 국민투표에서 50.7% 대 49.3%, 약 5만 표 차이로 조약 비준이 부결되었다.[11] 이 결과는 다른 나라에도 영향을 미쳤다. 이후 덴마크는 에든버러 합의를 통해 단일 통화 참여 면제(덴마크는 크로네를 유지할 수 있게 됨) 등 네 가지 예외 조항을 확보했고, 이를 바탕으로 1993년 5월 18일 두 번째 국민투표를 실시하여 56.7%의 찬성으로 조약을 비준했다.[12]

아일랜드에서는 조약 비준을 위한 아일랜드 헌법 제11차 개정안이 1992년 6월 18일 실시된 국민투표에서 69.1%의 높은 지지율로 통과되었다.

프랑스에서는 1992년 9월 국민투표가 실시되었는데, 50.8%(또는 51.05%)의 근소한 차이로 조약 비준이 가결되었다. 당시 'petit oui|프티 위프랑스어'(작은 예스)로 불린 이 결과에 대해 자크 들로르는 "유럽은 결정권자들을 설득하는 것만으로 충분하다고 믿었던 엘리트주의적 사업으로 시작되었다. 그러한 온정적인 전제정치 시대는 끝났다"고 평가했다.[13]

영국에서는 의회 비준 과정이 순탄치 않았다. 존 메이저 총리가 이끄는 보수당 정부는 조약의 사회 정책 조항 적용을 거부하는 옵트아웃(면제 규정)을 확보하려 했다. 메이저는 시장 원리주의를 지지하며 정부 개입과 규제를 최소화하려 했고, 사회 조항이 기업 비용을 증가시킨다고 보았다.[55] 그러나 야당인 영국 노동당과 자유민주당은 이 옵트아웃에 반대했으며, 여당인 보수당 내에서도 조약 자체에 회의적인 '마스트리흐트 반란자들'(반연방주의자들)이 비준에 반대하면서 하원에서 비준안이 부결되었다. 보수당 내 반란 의원 수가 과반수를 넘어서면서 메이저 정권은 정치적 위기에 처했다. 결국 메이저 총리는 조약 비준과 정부에 대한 신임을 연계하는 신임 투표를 통해 가까스로 비준을 관철시켰다.[14] 이 과정은 영국 보수당 내 유럽 통합 문제에 대한 깊은 균열을 드러냈으며, 훗날 2016년 EU 탈퇴 국민투표를 둘러싼 당내 분열(탈퇴 캠페인과 잔류 캠페인)의 중요한 계기가 된 것으로 평가받는다.[15]

독일에서는 1992년 12월 2일 연방의회(분데스탁)에서 562석 중 543석의 압도적인 찬성으로, 연방참사원(분데스라트)에서는 만장일치로 조약이 통과되었다.[16] 조약 비준을 위해 독일은 "유럽 연합에 대한 독일의 가입(23조)과 유럽 통화 연합 설립(88조)"을 허용하도록 기본법(그룬트게제츠)을 개정해야 했다.[17] 그러나 일부 시민들이 주권 권한을 유럽 연합으로 이전하는 것이 기본법의 민주적 원칙(20조, 38조 1항) 및 개정 불가 조항(79조 3항)에 위배된다며 연방헌법재판소에 소송을 제기하면서 비준 절차가 지연되었다.[18] 1993년 10월 12일, 연방헌법재판소는 마스트리흐트 조약이 기본법과 양립 가능하다고 판결하면서도, 향후 유럽 연합이 독일 연방의회의 승인 없이 추가적인 권한을 이양받을 수는 없다고 명시했다.[17] 또한, 법원은 기존의 Solange II 판결을 재확인하며 유럽 사법 재판소와의 긴밀한 협력을 통해 기본권 보호를 보장하되, 필요한 경우 이차 공동체법(EU법)을 심사할 권한을 유보했다.[18] 독일은 이 판결 이후 마지막으로 조약을 비준했으며, 마스트리흐트 조약은 1993년 11월 1일 공식 발효되었다.

4. 유럽 연합 시민권

1957년 유럽 경제 공동체(EEC) 설립 이후, 통합을 지지하는 사람들은 자본, 상품, 서비스의 자유로운 이동과 더불어 노동자의 자유로운 이동이 필수적이라고 주장했다. 이는 공동 시장, 나아가 단일 유럽 시장을 만드는 데 중요한 요소로 여겨졌다. 시간이 지나면서, 이주 노동자를 단지 단일 시장의 성공에 기여하는 "이동성 생산 단위"로 보는 시각과, 다른 회원국에서 살고 일하며 자신과 가족의 복지를 추구할 "개인적 권리"를 가진 이주민으로 보는 시각 사이의 긴장이 나타났다.[19] 이러한 배경 속에서 공동체 차원의 시민권에 대한 필요성이 점차 커졌다.

마스트리흐트 조약은 이러한 요구를 반영하여 "회원국의 국적을 가진 모든 사람은 연합의 시민이 된다"고 명시적으로 규정했다.[20] 이 새로운 유럽 연합 시민권은 단순히 회원국 간 이동 및 거주, 취업의 자유와 같은 시민적 권리뿐만 아니라, 처음으로 정치적 권리까지 부여했다. 이에 따라 다른 EU 회원국에 거주하는 국민은 자신이 거주하는 국가의 지방 선거 및 유럽 의회 선거에서 투표하고 후보자로 출마할 수 있는 권리를 갖게 되었다.

하지만 조세로 운영되는 공공 서비스나 복지 시스템과 같은 사회적 권리에 누가 접근할 수 있는지에 대한 문제는 마스트리흐트 조약에서 명확히 해결되지 않았으며, 이는 이후에도 계속 정치적 논쟁의 대상이 되었다.[21]

5. 경제 및 통화 동맹 (EMU)

마스트리흐트 조약은 유럽 연합(EU) 설립의 주요 목표 중 하나로 "궁극적으로 단일 통화를 포함하는 경제 및 통화 연합(EMU)"을 설정했다. 이는 조약 제1장에서 명시된 연합의 핵심 목표 중 하나였다.

조약 제2장에서는 기존의 유럽 경제 공동체(EEC)를 유럽 공동체로 개편하면서, EMU로 나아가기 위한 구체적인 단계를 마련했다. 여기에는 단일 통화(유로) 채택을 위한 단계적 진행 계획과 함께, 장차 설립될 유럽 중앙은행(ECB)의 운영 원칙이 포함되었다. 특히, 통화 정책 운영에 있어 물가 안정을 최우선 기준으로 삼도록 규정했다.[3]

한편, 모든 회원국이 EMU의 최종 단계에 참여해야 하는 것은 아니었다. 영국은 조약 협상 과정에서 자국의 파운드화를 포기하고 단일 통화를 채택해야 하는 의무로부터 면제받는, 이른바 '옵트아웃(opt-out)' 권한을 확보했다.[7][8]

5. 1. 프랑스-독일 합의

프랑스 대통령 프랑수아 미테랑은 1983년 프랑화에 대한 투기 압력으로 인해, 그가 속한 사회당 정부의 핵심 정책이었던 일자리 창출을 위한 통화팽창 정책[22]을 포기할 수밖에 없었다.[22] 이 사건 이후 미테랑은 독일을 통화 동맹의 파트너로 삼는 데 집중했다. 1989년 말 베를린 장벽 붕괴는 독일 재통일 논의를 촉발했고, 독일은 재통일을 적극적으로 추진했다. 하지만 프랑스, 영국을 비롯한 유럽의 여러 국가는 강력해질 독일에 대한 우려를 표명했다.1990년, 독일 총리 헬무트 콜이 재통일을 공식적으로 추진하자, 미테랑은 독일이 강력한 독일 마르크를 포기하고 유럽 공동 통화를 도입하는 것을 조건으로 재통일을 수락하겠다는 입장을 밝혔다.[23] 콜은 당시 독일 연방은행 총재였던 카를 오토 푈과 충분한 상의 없이 이 제안을 수락했다.[24] 비록 프랑스의 요구가 관철된 것처럼 보였지만, 결과적으로 단일 통화 체제의 세부 규칙 설정 과정에서는 독일의 입장이 상당 부분 반영되었다는 평가가 지배적이다.[25] 이는 독일 연방은행이 유럽 통합이라는 대의명분보다는 자국의 경제적 이익을 우선시했음을 시사하는 대목이었다.[26]

5. 2. 유럽 환율 메커니즘 (ERM) 위기

영국에서는 마스트리흐트 반란이 블랙 웬즈데이 경험으로 인해 더욱 힘을 얻었다. 1992년 9월 16일, 영국 정부는 파운드화를 유럽 환율 메커니즘(ERM)에서 탈퇴시킬 수밖에 없었다. ERM은 1978년에 합의된 유럽 통화 시스템(EMS)의 핵심으로, 환율 변동성이 역내 무역과 공동농업정책에 따른 지불 관리에 미치는 부정적 영향을 줄이기 위해 만들어졌다.[27]영국은 1990년, 당시 독일의 세 배에 달했던 자국 인플레이션을 통제하려는 정부의 의지를 보여주는 상징으로 ERM에 가입했다.[28] 그러나 1990년대 초부터 독일 재통일 비용으로 인한 인플레이션 압력에 대응하기 위해 독일 연방은행이 설정한 높은 금리는 ERM 전체에 상당한 부담을 주었다. 프랑스와 덴마크 역시 각국의 마스트리흐트 조약 비준 논쟁 과정에서 외환 시장의 압박을 받았으며, 이들 통화는 ERM 변동폭 하한선 근처에서 거래되었다.[29]

결국 존 메이저 정부는 파운드화를 의무적인 환율 범위 이상으로 유지하려는 시도에서 실패했고, 이 과정에서 큰 손실을 입었다. 이는 정치적인 굴욕으로 여겨졌지만, 파운드화가 ERM에서 탈퇴한 이후 영국 경제는 회복세를 보였고 고용 상황도 상당히 개선되었다.[30]

5. 3. 마스트리흐트 기준

경제 및 통화 연합(EMU)의 강화와 단일하고 안정적인 통화 도입을 목표로[31], 마스트리흐트 조약은 회원국들이 자국의 경제 정책을 공동의 관심사로 여기고 서로의 의무 이행을 감시하도록 규정했다.[32] 이러한 의무는 '마스트리흐트 기준'[33][34]으로 알려져 있으며, 회원국이 EMU의 제3단계, 즉 공동 통화(1995년 마드리드 유럽 이사회에서 유로로 명명됨)를 채택하기 위해 달성해야 하는 성과 기준을 제시한다.[35]조약의 부속 의정서[36][37]에 명시된 네 가지 "수렴 기준"은 다음과 같다. 예외적인 상황에서는 일부 유연성이 허용되지만, 기본적으로 회원국은 다음 조건을 유지해야 한다.

# '''인플레이션''' 비율: 물가 상승률이 가장 낮은(가장 안정적인) 세 회원국의 평균치보다 1.5% 포인트 이상 높지 않아야 한다.

# '''정부 재정''' 상태: 연간 재정 적자가 국내총생산(GDP)의 3%를 넘지 않아야 하며, 총 정부 부채는 GDP의 60%를 넘지 않는 "건전한 재정 상태"를 유지해야 한다.

# '''환율''' 안정성: 최소 지난 2년 동안 유럽 통화 시스템의 환율 메커니즘이 정한 정상적인 변동 폭 안에서 자국 통화의 환율을 유지해야 한다.

# 장기 '''금리''' 수준: 명목 장기 금리가 물가 상승률이 가장 낮은 세 회원국의 평균치보다 2% 포인트 이상 높지 않아야 한다.

5. 4. 유럽 중앙은행 (ECB)의 임무

마스트리흐트 조약은 국립 중앙은행들을 포함하는 유럽 중앙은행 시스템과 더불어, 단일 통화 발행 기관으로 예상된 유럽 중앙은행(ECB)의 임무를 명확히 규정했다. 조약의 구상에 따라[38] ECB는 1998년 6월 1일 이전 기관인 유럽 통화 연구소를 대체하며 설립되었고, 1999년 1월 1일 유로화 도입과 함께 완전한 권한을 행사하기 시작했다.[39]조약은 EU 중앙은행 시스템, 특히 ECB가 물가 안정에 전념하도록 규정했다. 또한 선출된 공직자들로부터의 독립성을 강조했는데, 이는 ECB의 모델이 된 독일 연방은행보다도 더 강력한 수준의 독립성을 부여받은 것이다.[40] 독일 연방은행은 독일 연방 정부의 일반 경제 정책을 지원할 의무가 있는 반면, ECB가 "공동체의 일반 경제 정책을 지원할 의무"는 은행의 "최우선 목표"인 물가 안정에 "영향을 미치지 않는" 범위 내에서만 인정된다. 이러한 독립성은 "ECB나 국립 중앙은행, 또는 그들의 의사결정 기구의 구성원은 어떠한 회원국의 기관이나 단체, 정부 또는 기타 단체로부터 지시를 구하거나 받아서는 안 된다"는 조항을 통해 더욱 강화되었다.[41]

더 나아가, 조약은 단일 통화 은행 시스템이 잠재적으로 인플레이션을 유발할 수 있는 정책을 지원하는 데 사용될 가능성을 차단하기 위한 장치를 마련했다. ECB 또는 회원국 중앙은행이 "공동체 기관이나 단체, 중앙 정부, 지역, 지방 또는 기타 공공 기관, 공법에 의해 규율되는 기타 단체 또는 회원국의 공공 기업"에 대해 "당좌대월 시설 또는 기타 어떤 유형의 신용 시설"을 제공하거나, 이들로부터 직접 채무 증권을 매입하는 행위를 명시적으로 금지한 것이다.[42] 이는 ECB의 독립성과 물가 안정 목표 달성을 위한 중요한 제도적 장치로 기능한다.

5. 5. 마스트리흐트 경제 정책 모델에 대한 비판

비판적인 시각에서는 마스트리흐트 조약이 향후 유럽중앙은행(ECB)과 유로화의 역할을 국가 또는 연합 차원의 조정된 통화 확장 정책에서 제한함으로써, 1980년대 후반 당시 유럽 공동체 내의 일반적인 경제 정책의 정설을 고착화했다고 본다. 이러한 접근 방식은 완전 고용 수준의 수요 확보를 목표로 하는 전통적인 거시경제 정책과는 거리가 멀며, 오히려 통화 성장과 공공 지출의 엄격한 통제를 통해 물가와 금융 시장의 안정을 유지하는 데 초점을 맞춘다는 점에서 "역케인스주의"로 묘사되기도 한다.[40] 또한, 재정 확장을 지원하기 위한 소득 및 가격 통제 정책보다는, 노동 비용 감소에 대한 장벽을 줄임으로써 일자리 창출을 장려하는 미시경제 정책을 선호했다.[40]통화 연합 및 수렴 기준에 대한 약속은 회원국들이 국내 지출에 대한 국제수지 제약을 완화하기 위해 자국 통화 가치를 의도적으로 낮추는 방식(통화 디플레이션)에 의존하는 것을 어렵게 만들었다. 결과적으로 비대칭적인 경제적 충격에 대처하는 주된 수단으로 노동 시장의 "유연성"에 크게 의존하게 되었다.[43]

이러한 제약 조건들은 21세기 유럽 국가 부채 위기가 발생했을 때 정치적 감시와 공공 시위의 주요 대상이 되었다. 2009년 그리스를 시작으로 여러 유로존 국가(포르투갈, 아일랜드, 스페인, 키프로스)의 정부는 외부 지원 없이는 정부 부채를 상환하거나 재융자하기 어렵고, 과도한 부채를 진 은행들을 구제할 수 없다고 선언했다. 이후 독일과 다른 무역 흑자 EU 파트너 국가들로부터 지원을 받는 조건으로 긴축 정책을 시행해야 했으며, 이는 회원국 간의 지불 불균형 문제를 더 효과적으로 관리하고 임금 및 수당에 의존하는 가계의 조정 부담을 완화하기 위한 새로운 조치가 필요하다는 요구를 불러일으켰다. 당시 그리스 재무장관이었던 야니스 바루파키스는 마스트리흐트 기준이 디플레이션과 실업의 연쇄 효과를 만드는 데 기여했다고 주장했다.[44]

마스트리흐트 기준을 옹호하는 입장도 있다. 독일 재무장관 볼프강 쇼이블레는 이러한 비판에 맞서 "성장을 자극하는 기존 방식은 더 이상 효과가 없다"고 주장했다. 그는 유로존 내에서 회원국들이 더 높은 부채를 축적하는 것은 실질적인 "도덕적 해이"에 해당하며, 궁극적으로 더 높은 성장과는 아무런 관련이 없다고 반박했다. 쇼이블레는 마스트리흐트 기준이 "경쟁력, 구조 개혁, 투자 및 지속 가능한 재정"에 대한 책임을 각국에 부여한 것이 옳았다고 강조했다.[45]

6. 조약의 수정

마스트리흐트 조약은 1950년대에 유럽 공동체를 설립했던 기존 조약들을 수정한 것이다. 이후 오스트리아, 핀란드, 스웨덴이 유럽 연합(EU)에 가입하면서, 마스트리흐트 조약 역시 여러 차례 수정되었다. 대표적인 수정 조약으로는 1997년의 암스테르담 조약과 2001년의 니스 조약이 있다.

그 후, 구 동구권 국가들(불가리아, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아) 10개국과 키프로스, 몰타를 포함한 총 12개국이 추가로 EU에 가입했다. 유럽헌법 조약 제정 시도가 무산된 이후, 유럽 연합 조약과 유럽 공동체 설립 조약(TEC)은 더욱 포괄적으로 재검토되었다.

결과적으로 2007년 리스본 조약이 체결되어 기존의 두 조약을 다시 수정하였고, 유럽 공동체 설립 조약(TEC)의 명칭은 유럽연합 기능에 관한 조약(TFEU)으로 변경되었다.

참조

[1]

웹사이트

Founding agreements

https://european-uni[...]

2022-02-05

[2]

서적

Treaty on European Union

https://eur-lex.euro[...]

Office for Official Publications of the European Communities

1992

[3]

문서

TEU pp.3–4

[4]

문서

TEU pp. 13–14

[5]

문서

TEU pp. 124, 134

[6]

서적

Employment Law and the Social Chapter

Palgrave Macmillan

2004

[7]

웹사이트

United Kingdom: EMU opt-out clause. EUR-Lex – l25060 – EN – EUR-Lex

https://eur-lex.euro[...]

2023-06-11

[8]

웹사이트

Europe 'à la carte': The whats and whys behind UK opt-outs

https://www.euractiv[...]

2023-06-11

[9]

문서

TEU p. 139

[10]

서적

A Certain Idea of Europe

https://books.google[...]

Cornell University Press

2006

[11]

뉴스

EC Leaders at Sea Over Danish Rejection: Europe: Vote against Maastricht Treaty blocks the march to unity. Expansion plans may also be in jeopardy.

https://www.latimes.[...]

1992-06-04

[12]

뉴스

In Depth: Maastricht Treaty

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2001-04-30

[13]

간행물

Democracy in Europe – An essay on the real democratic problem in the European Union

http://www.forumeude[...]

2014

[14]

뉴스

The Maastricht Debate: Major 'driven to confidence factor': Commons Exchanges: Treaty issue 'cannot fester any longer'

https://www.independ[...]

1993-07-23

[15]

학술지

From Maastricht to Brexit : Mapping the European Divide within the Parliamentary Conservative Party from Major to Johnson

https://journals.ope[...]

2021-10-01

[16]

웹사이트

Hard-won ratification - Historical events in the European integration process (1945–2009) - CVCE Website

https://www.cvce.eu/[...]

2024-05-07

[17]

학술지

Germany in the European Union - The Maastricht Decision of the Bundesverfassungsgericht

https://academic.oup[...]

1994

[18]

학술지

Germany's International Integration: The Rulings of the German Federal Constitutional Court on the Maastricht Treaty and the Out-of-Area Deployment of German Troops

https://digitalcommo[...]

1995-01-01

[19]

서적

European Union Law

2003

[20]

문서

TEU p. 15

[21]

학술지

The European Union belongs to its citizens: Three immodest proposals

http://cw.routledge.[...]

1997

[22]

학술지

A re-examination of the reasons for the failure of Keynesian expansionary policies in France, 1981–1983

https://doi.org/10.1[...]

1995-04

[23]

뉴스

Mitterrand demanded Euro in exchange for unity

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

2010-08-25

[23]

잡지

Darkest Hours – The Chancellor opens the files on German unity. The documents show: France forced the quick end of the Mark

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

1998-04-27

[24]

잡지

Way of no return

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

1998-03-02

[24]

웹사이트

Operation Self-Deceit: New Documents Shine Light on Euro Birth Defects

http://www.spiegel.d[...]

Der Spiegel

2012-05-08

[25]

학술지

France and the Maastricht Design

https://www.jstor.or[...]

1993-01

[26]

학술지

A Practitioner's Guide to the Maastricht Treaty

https://repository.l[...]

1994

[27]

서적

Monetary Policy in the European Monetary System: A Critical Appraisal

https://www.google.c[...]

Springer Science & Business Media

2012-12-06

[28]

웹사이트

1990–1992: Britain and the politics of the European exchange rate mechanism

https://libcom.org/l[...]

2006-01-13

[29]

학술지

Conflicting Authorities: States, Currency Markets and the ERM Crisis of 1992–93

https://www.jstor.or[...]

2002-04

[30]

뉴스

Lessons learned on 'Black Wednesday'

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2002-09-15

[31]

문서

TUE p. 3

[32]

문서

TUE p. 25

[33]

웹사이트

The IMF & the European Economic and Monetary Union – Factsheet

https://www.imf.org/[...]

[34]

웹사이트

The Maastricht convergence criteria

https://www.nbb.be/e[...]

[35]

웹사이트

Madrid European Council (12/95): Conclusions

http://www.europarl.[...]

European Parliament

[36]

문서

TEU 183–186

[37]

웹사이트

Document 12008E121

https://eur-lex.euro[...]

Publications Office of the European Union

2020-09-21

[38]

문서

TEU p. 190

[39]

웹사이트

ECB: Economic and Monetary Union

http://www.ecb.int/e[...]

ECB

2020-07-10

[40]

논문

European Labour in a Single Market: '1992' and the Implications of Maastricht

https://www.scienced[...]

2020-09-13

[41]

문서

TEU, pp. 29, 31

[42]

문서

TEU, p. 26

[43]

서적

Tsoukalis, L (19The New European Economy Revisited: the Politics and Economics of Integration.

Oxford University Press

1997

[44]

서적

The Weak Suffer What They Must: Europe's Crisis and America's Economic Future

Avalon Publishing Group

2017

[45]

웹사이트

Wolfgang Schäuble: "Europe will only work if the rules are the same for smaller and bigger member states"

https://blogs.lse.ac[...]

London School of Economics (LSE)

2020-09-29

[46]

웹사이트

The Maastricht and Amsterdam Treaties. Fact Sheets on the European Union – 2020

https://www.europarl[...]

European Parliament

2020-09-28

[47]

문서

TEU p.124

[48]

문서

TEU p. 126

[49]

문서

TEU p. 125

[50]

웹사이트

The European Security and Defence Identity: NATO and the WEU (19 April 1999)

https://publications[...]

United Kingdom Parliament

2020-09-29

[51]

뉴스

What happens to our neutrality when the chips are down?

https://www.irishtim[...]

1998-09-29

[52]

서적

The Maastricht Treaty: Second Thoughts after 20 Years

https://books.google[...]

Routledge

2020-09-29

[53]

서적

Definition and Limits of the Principle of Subsidiarity

https://rm.coe.int/1[...]

Council of Europe

1998

[54]

간행물

Subsidiarity: the challenge of change

European Institute of Public Administration

1991-03-21

[55]

뉴스

Treaty Tightrope: The Social Chapter: what it is and why Conservatives hate it

http://www.independe[...]

The Independent

1993-07-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com