문명화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

문명화는 부족 정체성을 잃게 하거나, 전통적인 관습을 따르는 것을 중단하게 하는 것을 의미한다. 이 용어는 아프리카, 아시아, 아메리카, 오세아니아 등 특정 지역의 원주민 역사와 관련하여 사용되었으며, 때로는 인종차별적인 의미로 오용되기도 했다. 멕시코, 브라질, 페루 등에서는 식민 지배의 수단으로 활용되었다. 반면 재부족화는 부족에서 벗어난 사람들이 원주민 정체성을 회복하고, 기원 공동체와 다시 연결되는 것을 의미하며, 교육과 문화적 활동을 통해 이루어진다.

"탈부족화"라는 용어는 여러 사전에서 정의된 바와 같이, 특정 집단이 전통적인 부족 정체성, 충성심, 관습, 사회 구조를 잃는 과정을 의미한다.[12][13][14] 그러나 이 용어는 '부족'이라는 단어 자체가 특정 맥락에서 불쾌하고 경멸적으로 인식될 수 있다는 점과 함께, 역사적으로 오용된 사례가 많다는 문제가 있다.[15]

2. 용어의 사용과 오용

"탈부족화"는 주로 아프리카, 아시아, 오세아니아, 아메리카 원주민과 관련하여 사용되었으며, 유럽 맥락에서는 거의 사용되지 않았다.[16] 20세기에는 특히 아프리카에서 이 용어가 인종차별적 맥락에서 오용된다는 비판이 제기되었다.[17][18][19] 또한, "탈부족화"라는 용어는 생활 방식과 민족 집단에 대한 충성심을 혼동하여 사용되기도 했다.[20]

미국에서는 체로키족 혈통을 주장하는 일부 백인들의 사례에서 볼 수 있듯이, "탈부족화" 개념이 민족 사기나 정체성 문제와 연결되기도 한다.[135] 팀 지아코는 이러한 현상을 "체로키 공주" 현상이라고 비꼬기도 했다.[136] 또한, 혈통 쿼텀과 DNA 검사 결과가 부족 등록에 미치는 영향은 또 다른 논쟁거리이다.[137][138] 일부 개인은 DNA 검사를 통해 소수 집단 지위를 주장하며 이익을 얻으려 하기도 한다.[139][140]

이러한 문제점들 때문에 일부 부족 공동체는 탈식민화된 부족 등록을 요구하기도 하지만, 이 역시 "문화적 전환"의 가능성 때문에 비판을 받기도 한다.[141]

2. 1. 용어의 정의

메리엄-웹스터는 ''탈부족화''를 "부족 정체성을 잃게 하는 것"으로 정의한다.[12] Dictionary.com은 "주로 다른 문화와의 접촉을 통해 부족 간의 충성심과 관습을 잃게 하는 것"으로 정의한다.[13] 케임브리지 사전은 "부족 구성원(같은 언어, 관습, 역사를 공유하고 종종 인정된 지도자를 가진 사회 집단)이 전통적인 관습이나 사회 구조를 따르는 것을 중단하게 하는 것"으로 정의한다.[14]

탈부족화는 특정 맥락에서 불쾌하고 경멸적인 용어로 인식되어 온 ''부족''이라는 단어를 포함한다.[15] 이러한 이유로, ''탈부족화''는 때때로 용어의 잠재적인 불쾌한 함축적 의미를 독자에게 알리는 신호로, 묘사되는 과정과 관련하여 인용구에 사용되기도 한다.

초기 사용부터 현대 학문에 이르기까지, ''탈부족화''는 거의 예외 없이 특정 지리적, 인종화된 맥락에 적용되어 왔다. 아프리카, 아시아, 오세아니아, 북아메리카, 남아메리카 맥락에서 "탈부족화"와 "탈부족화된" 사람들에 대한 역사적 논의와 학문적 연구가 발견될 수 있으며, 특히 각 지역의 원주민 역사를 언급할 때 이 용어가 사용된다. 유럽인이나 유럽 맥락에 이 용어가 적용된 사례는 매우 드물다. 몇 안 되는 사례 중 하나는 2014년 이라크 집시에 대한 연구에서 현대 학자 로넨 자이델(Ronen Zeidel)이 언급한 것이다.[16]

2. 2. 오용 사례

20세기, 특히 아프리카와 관련하여 학자들 사이에서 "탈부족화"라는 용어 사용에 대한 비판이 제기되었다. 이는 이 용어가 인종차별의 결과로 오용되었음을 인식했기 때문이다. 남아프리카 인류학자 마이어 포르테스는 이 용어가 유럽 사회학적 맥락에서 "병리적", "해체된", "사기가 저하된"과 같은 단어의 동의어로 경멸적이거나 비하하는 의미로 흔히 사용되었다고 언급했다. 아이작 샤페라는 식민지 사회의 도시화가 탈부족화를 의미한다고 가정하는 유럽인들에 의해 이 용어가 오용되고 있음을 지적했다. "연방[남아프리카]에서 베추아날란드에서 온 모든 사람들이 '탈부족화'되는 경향이 있다고 가정하는 것은 옳지 않다."[19][17] H. M. 로버트슨은 "도시 원주민은 '탈부족화'로 분류되지만 반드시 그런 것은 아니다"라고 말했다.[18] 엘렌 헬만은 사회학 연구에서 "도시 아프리카 인구 사이에서 '탈부족화 과정이 과장되어 왔다'고 묘사했지만, '평균적인 유럽인은 이러한 원주민을 주저없이 탈부족화된 것으로 분류할 것'이다."라고 하였다. 윌리엄 왓슨은 사회학 연구에서 "도시 환경에서 아프리카인들이 유럽식 의복, 물질 문화 및 외적인 행동 방식을 빠르게 흡수하지만, 이러한 동화가 반드시 탈부족화를 의미하지는 않는다. 반대로, 아프리카 산업 노동자들을 경제적 이익을 기반으로 공동으로 조직하려는 많은 시도는 아프리카 부족의 연대와 부족 간의 적대감 때문에 큰 어려움에 직면했다"고 결론 내렸다.[19]

케냐 학자 알리 A. 마즈루이는 1978년에 출판된 "아프리카의 국제 관계: 종속과 변화의 외교"에서 "탈부족화"의 오용에 대한 논의를 제공하며, "아프리카 식민지 상황 분석가들 사이에서는 민족주의가 탈부족화된 사람들로부터 징집된다는 가정이 종종 있었다"는 점을 지적했다. 반식민지 운동의 지도자들은 대부분 "서구화되거나 반서구화"되었기 때문에 유럽 식민 당국에 의해 "탈부족화"된 것으로 분류되었다. 그러나 마즈루이는 이러한 "탈부족화"의 사용은 "생활 방식으로서의 부족주의와 민족 집단에 대한 충성심으로서의 부족주의"를 구별하지 못했으며, 식민지 분석가들은 "문화적 소속감의 약화만을 인식했지만 반드시 민족적 충성심의 감소는 아니었다"고 언급했다. 다시 말해, "어떤 사람은 완전히 서구적인 삶의 방식을 채택하더라도 자신이 속한 민족 집단에 대한 큰 사랑과 충성심을 유지할 수 있었다." 결과적으로 마즈루이는 "전통의 침식이 반드시 민족성의 감소를 의미하는 것은 아니다"라는 점을 인식하면서 "탈전통화"라는 용어를 제안한다.[20]

3. 지역별 탈부족화 역사

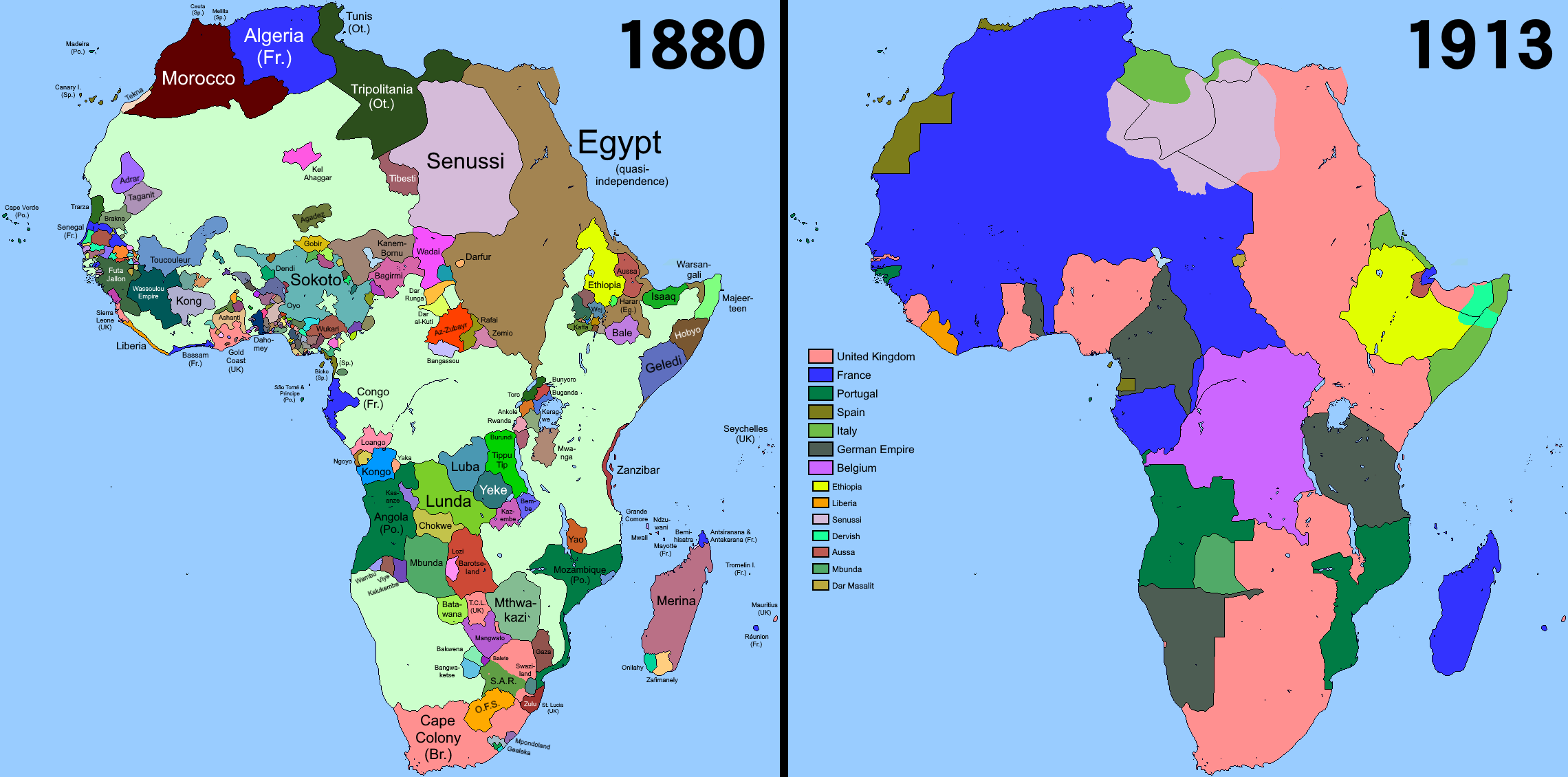

1884년부터 1885년까지 유럽 열강과 미국은 베를린 회의를 소집하여 아프리카 대륙의 식민지 분쟁을 해결하고 식민 제국의 경제적 이익을 보호하려 했다. 이 회의는 유럽인들이 아프리카 분할에서의 갈등을 피하고 대륙에 명확한 경계를 그리는 계기가 되었다.[21] 원주민들은 베를린 회의에 대표되지 않았을 뿐만 아니라, 유럽 강국의 영토 개념에서도 제외되었다. 그들은 유럽인들에게 열등한 존재로 인식되었다.[23]

유럽 열강들은 아프리카의 영토 주권을 공개적으로 이용 가능하다고 선언했으며, 이는 19세기 말 아프리카 분할을 시작했다. 아프리카 대륙은 "주인이 없는" 영토로 개념화되었고, 유럽인들은 스스로를 그 구원자이자 정당한 식민 통치자로 자리매김했다. 유럽 식민지 사고방식에서 아프리카인들은 열등했으며, 자신들에게 주어진 천연 자원을 제대로 관리하거나 이용하지 못했기 때문에 "문명화"될 수 없었다. 아프리카 원주민의 다양성은 이러한 식민지적 인식에 의해 평평하게 되었고, 대신 그들을 "유럽 영토를 가로질러 달리는 무형의 유목민적 집합"으로 묘사했다.[24]

20세기 초, 유럽 식민 당국(에티오피아 제국과 라이베리아 제외)은 아프리카인들을 "근대화"하는 데 대해 양가적인 태도를 보였다. 도널드 찰스 캐머런(식민 행정가)은 "우리는 그를 서구화시키고 유럽인의 엉성한 모방으로 만들지 않는 방식으로 원주민을 발전시켜야 한다"고 말했다.[25] 프랑스는 아프리카에서의 그들의 참여가 "문명화 임무"라고 공언했지만, 실제로는 아프리카의 "프랑스 문화로의 동화"를 거부하고 "프랑스 시민권에서 제외"했다.[25] 마흐무드 맘다니는 식민 정책이 "'정치적으로 강요된 민족 다원주의 시스템에 기반하여' 인종 지배를 안정화"하려 했다고 주장했다.[25]

20세기, 아프리카의 식민 당국은 민족주의 및 노동 계급 운동의 등장을 막으려 했다. 그들은 유럽인들이 아프리카인들의 도시화, 자유 교육, 프롤레타리아화를 통해 발생한다고 해석한 "탈부족화"를 막으려 했다.[19] 유럽 강대국은 (1) 질서를 유지하기 위해 "전통적인" 아프리카 지도력의 사용에 의존했고, (2) "아프리카인들은 본질적으로 '부족' 사람"이라는 믿음에 뿌리를 둔 간접 통치 정책을 채택했다.[26] 그 결과, "탈부족화는 아프리카에서 식민 자본주의적 헤게모니를 약화시키는 위협이 되었다."[27]

간접 통치 하에서, 아프리카의 유럽 식민지에서는 보편적인 초등 교육과 중등 교육이 채택되지 않았다. 대신, 유럽인들이 식민지 농민과 착취당하는 노동자로서 그들이 "운명지었다"고 인식하는 종속적인 역할을 수행하도록 아프리카인들을 이끄는 커리큘럼이 채택되었다. 유럽인들의 탈부족화에 대한 두려움은 아프리카 임금 노동과 프롤레타리아화에 대한 그들의 태도를 통해 나타났다. 아프리카 임금 노동은 식민 자본주의 국가의 발전이나 진보에 도움이 될 때만 필요하다고 결정되었다. 단 한 곳의 유럽 식민 강국도 "임금 노동자를 '탈부족화'된 것으로밖에 볼 수 없었고, 따라서 위험하다고 여길 수 있었다."[28]

제2차 세계 대전 동안, 비시 프랑스 정부는 "탈부족화된 원주민의 상태"라는 연구에서 "불법적으로 프랑스 본토에 들어오는 모든 원주민의 체계적이고 즉각적인 추방"을 요구했다. 이 연구의 저자들은 "탈부족화된 원주민은 도시에 도착하자마자 부도덕한 존재가 된다"고 주장하며, "탈부족화"를 피해야 한다고 강조했다.[29]

제2차 세계 대전 이후, 식민 정책은 "탈부족화"를 막는 것에서 아프리카 식민 사회의 경제적 및 문화적 발전을 위한 장치를 더 널리 장려하는 것으로 바뀌기 시작했다. 유럽 식민 정부는 독립을 얻는 수단으로 자치를 장려하기 시작했다. 아프리카의 유럽 식민 제국은 간접 통치와 강제 계약 또는 임시 노동의 이전 정책 대신 국유화를 점점 더 선택했다. 그러나 식민지화되고 "탈부족화"된 아프리카인들을 서구화하려는 유럽 식민 강국의 궁극적인 목표는 불분명하게 남아 있었다.[30]

맘다니에 따르면, 독립 이후 아프리카 전역에서 "보수적" 및 "급진적" 아프리카 국가라는 두 가지 유형의 아프리카 국가가 등장했다. 보수적인 국가는 분권화된 형태의 전제 정치 권위를 채택한 반면, 급진적인 국가는 지역 당국에 대한 통제를 강화함으로써 탈부족화에 기여하는 중앙 집중식 형태의 전제 정치 권위를 채택했다.[31]

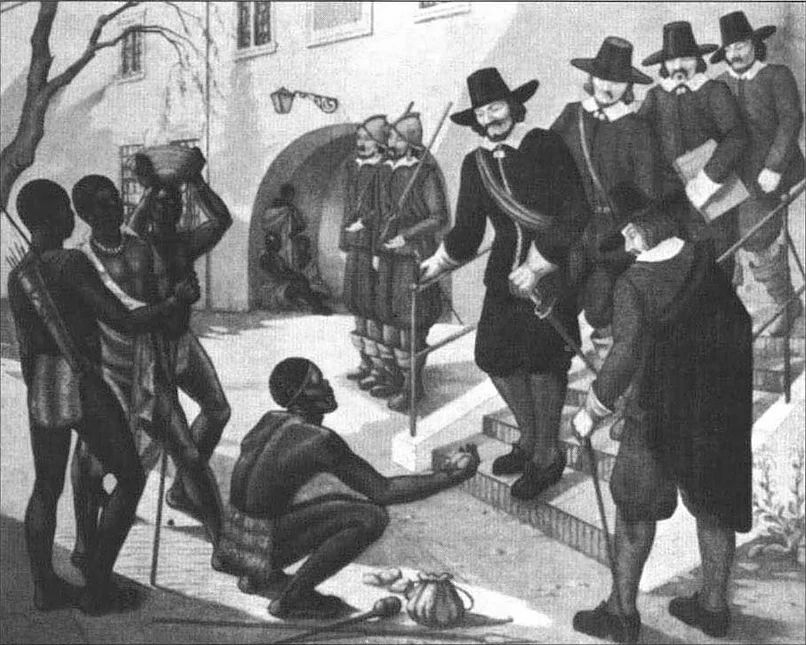

17세기에 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 남아프리카로 수많은 노예를 수입하여, 선박의 식민지 기착지를 노예 소유 식민지로 바꾸었다. 1685년, 시몬 반 데르 스텔은 원주민인 나마족이 보여준 구리 매장지를 찾기 위해 탐험대를 구성했다. 나마족은 식민지 개척자들에 의해 "'매우 우호적'"이라고 묘사되었다.[32] 그러나 네덜란드 정착민들이 이 지역에 노예 노동을 도입한 직후, 갈등과 천연두 발생으로 인해 대부분의 나마족은 전통적인 영토에서 도망쳤다. 그곳에 남은 사람들은 "탈부족화된 원주민"으로 존재하게 되었다.[32]

유럽 식민주의자들이 만든 초기 지도에는 남아프리카를 "문명화되지 않은" 원주민 마을과 "야생 동물"이 있는 ''무주지''로 묘사했다. 1798년 영국이 처음 식민지를 차지했을 때, 영국 정치가 존 배로우는 자신이 보어 [네덜란드] '부르거'와 정부 관료와 비교하면 개혁가라고 생각했다. 나마콰 평원에 살던 나마족은 "개별 노동 단위"로 남아프리카 식민지에 흡수되었으며 " '탈부족화' 상태"로 살았다.[33]

1800년부터 1925년까지 유럽에서 온 약 60개의 선교 단체가 남아프리카 전역에 1,030개 이상의 선교 기지를 설립했다. 선교사들은 표면적인 목적에도 불구하고 많은 원주민을 기독교로 개종시키는 데 실패했다. 한 연구에 따르면 "선교 정착지에 있는 사람들의 약 12%만이 ''영적인'' 이유로 그곳에 있었다"고 한다.[35]

1806년, 독일 선교사들이 런던 선교 협회의 지원을 받아 현재 나미비아로 알려진 곳에 도착했다. 그들은 원주민을 기독교화하고 정착 생활시키기 위해 선교 기지를 설립했다. 그러나 가혹한 기후와 가뭄으로 인해 기지를 유지하려는 시도는 실패했다. 그들은 존커 아프리카너의 아버지인 오르람 ''카프틴'' 야거 아프리카너를 개종시켰다. 선교사들은 이 지역의 원주민들에게 자신들의 이데올로기를 주입하는 데 어려움을 겪었는데, 이는 헤레로족의 명백한 반대 때문이었다. 유럽 정착민들은 헤레로족을 "문명화되지 않은" 존재로 간주했다. 한 독일 선교사는 "나마족은 일하고 싶어하지 않고 편안한 삶을 살고 싶어한다. 그러나 복음은 그가 이마의 땀을 흘려 일해야 한다고 말한다. 따라서 그는 복음에 반대한다."라고 말했다.[36]

키티 밀레는 탈부족화 상태가 네덜란드 식민주의자들에 의해 잠재적 구원의 방법으로 인식되었다고 언급했다.[6] 오르람족은 네덜란드 정착민(또한 보어인)에 대한 종속적 위치에 복종하는 예속된 사람으로서 그리고 종속된 노예로서 식민지 사회의 변두리에 여러 세대 동안 살았던 "탈부족화된 나마족"으로 이해되었다.[37] 19세기에 네덜란드 케이프 식민지 정부는 오르람족의 "부족 집단으로부터 개인을 분리"하고 "노동을 통해, 징역 또는 노예화를 통해 그들을 '탈부족화'하려는" 노력이 있었다.[38]

종속적인 역할을 받아들이도록 오르람족의 심리적 조건을 형성하기 위해, 네덜란드는 노예가 된 사람들을 의도적으로 유아화하여 열등한 지위를 강화했다. 이러한 비인간적인 대우는 집단적으로 오르람 공동체에서 네덜란드 식민주의에 대한 광범위한 저항을 촉발했다.[38] 오르람 공동체 내에서 지속적인 저항은 19세기 초에 정치적으로 중앙 집권화된 지도자, 즉 ''카프틴''의 형성을 이끌었다.[38]

유럽 식민주의자들이 오르람 ''카프틴''을 표적으로 삼으면서, "훨씬 더 많은 '탈부족화된' 개인들이 식민지 사회의 가장자리에 이미 정착한 '도망자'에 합류"했다. 그러나 유럽 식민주의자들은 탈부족화된 오르람족 내에서 "존재론적 경향"이라고 인식한 오르람 저항에 공을 돌렸으며, 이는 "원시적인 '존재 상태'"를 반영한다고 주장했다.[39]

시간이 지남에 따라, 케이프 식민지 주변 지역은 강수량 부족과 가뭄으로 인해 저항 집단의 수가 급증하는 것을 유지할 수 없었다. 자원이 고갈되면서 탈부족화된 오르람 저항 집단은 북쪽으로 이동하여 결국 오렌지강을 건너 나마족과 재회했다. 각 오르람 저항 집단은 나마족 연맹에 허가를 요청했고, 1815년에서 1851년 사이에 나마족 영토에 재진입했다. 나마족 공동체에 재통합되면서 오르람 집단은 나마족이 스스로를 인식하고 인근 헤레로족과의 관계, 그리고 오르람 저항 집단과 함께 재통합된 식민지 무역상과 선교사들과의 관계를 신속하게 변화시켰다. 이러한 재통합의 결과로, 헨드릭 위트보이 아래에서 새로운 나마족 지도부가 등장했다. 위트보이는 자신의 리더십을 신성한 위임으로 이해한 기독교인이었다. 전통적인 나마족 부족은 탈부족화된 오르람 집단의 통합 이전에 무력 충돌보다 평화주의를 선호했지만, 위트보이는 이러한 이해를 변경하고 나마족 사이에서 저항 노력을 계속하는 것이 자신의 사명이라고 믿었다. 헨드릭 위트보이는 1905년 독일 식민지 군대와의 전투에서 사망했으며 현재 나미비아의 국민적 영웅으로 이해되고 있다.[39]

독일령 남서 아프리카는 1884년에 설립되었다. 독일 제국은 현재의 나미비아에 대한 지배와 주권을 공식적으로 주장했으며, 여기에는 북부 지역의 헤레로족과 오밤보의 전통적인 영토, 중부 및 남부 지역의 코이산족 (산과 코이코이족)의 밴드, 그리고 산악 지역의 다마라가 포함되었다. 독일 식민주의자들은 이 집단을 원시적인 "수렵 채집인"으로 인식했기 때문에 일방적으로 "부시맨"이라는 범주를 적용했다. 코이코이족과 관련된 나마족은 식민지 이주로 인해 19세기에 나미비아 남서부 지역과 남아프리카 북부에 정착했다. 케이프 식민지에 살고 있는 백인 식민주의자들은 코이산족과 나마족을 "호텐토트"라고 칭했는데, 이는 원래 독일 정착민들이 남서 아프리카에서 만든 집단적인 이름이었다. 이러한 라벨은 원주민에 대한 유럽 식민지적 관점을 보여주었다.[40]

19세기에 유럽 선교사들은 기독교화 과정을 통해 원주민들의 삶과 앎의 방식을 근절하여 "부르주아 유럽 모델"로 만들려고 했다.[41] 1894년 세실 로즈가 설립한 원주민 사무부는 아프리카 "전통"을 지지하려고 했다. 그 생각은 아프리카인들을 원주민 보호 구역에 가두어 도시화를 막고, 기존의 가부장과 추장을 통해 관습법의 성문화된 형태에 따라 그들을 통치하는 것이었다. 그런 다음, 복잡한 유입 통제 네트워크를 사용하여 아프리카인들을 단기 계약으로 도시로 임시로 데려와 일하게 한 후 계약이 끝나면 보호 구역으로 다시 추방했다. 이 시스템은 완전한 프롤레타리아화를 방지하고 급진적 의식의 부상을 막기 위해 의도적으로 설계되었다.[41]

그러나 20세기 초에는 "착취에 대한 [식민주의자들의] 탐욕스러운 욕구"의 결과로 이전의 간접 통치 식민지 정책이 상당히 약해지기 시작했으며, 이로 인해 남아프리카의 "백인 도시" 주변부에 수많은 비공식 정착지가 등장했다. 아프리카인의 압도적인 "무단" 도시화에 대응하여, 유럽 식민지 행정관들은 결국 그들의 선교사 상대방의 도덕적 접근 방식을 채택하고 아프리카 판자촌을 "개혁"하려고 했다. 이는 식민지 사회의 질서를 "사회 진화적 오작동"으로 모호하게 만드는 무질서하고 혼란스러운 공간으로 간주되었다. 당시의 사회 과학자들은 이러한 관점을 옹호하고 이러한 아이디어를 널리 퍼뜨렸는데, 이는 그들이 이러한 주변 비공식 정착지에 거주한다고 인식한 "탈부족화된" 아프리카인에 대한 그들의 인식에 나타났다.[42]

오스트리아-헝가리 철학자 칼 폴라니는 "탈부족화된" 남아프리카인에 대해 매우 인종차별적이고 병적인 용어로 언급했다. 인류학자 브로니슬라프 말리노프스키는 마찬가지로 " '탈부족화된' 원주민을 '사회적으로 건전하지 못한' 괴물"이라고 비난했다.[43] "범주 외" 상태의 "탈부족화된" 도시 남아프리카인들은 유럽 식민지 질서에 대한 위협으로 인식되었다. 남아프리카와 나미비아에서 식민지 정부는 곧 " '탈부족화된' 아프리카인들이 유럽 가정의 가치를 '내면화'할 '행복하고 유순한 대상'이 되도록 하기 위해" 현대적인 타운십으로 "그들을 재배치하여 직사각형 격자로 배치했다."[43]

이 시기에 유럽인과 백인 남아프리카인은 모든 도시 아프리카인을 "탈부족화된" 것으로 분류했지만, 이는 모든 아프리카인을 구별할 수 없는 "무질서한" 인종 차별적 대상으로 축소시킨 기존의 인종차별의 연장이었으며, 반드시 현실을 반영하는 것은 아니었다. 사실, 유럽 소유 농장과 도시 지역에서 일하는 많은 원주민은 공식적으로 "탈부족화"되지 않았거나 "부족" 정체성이나 공동체에서 분리되지 않았다.[19] 스텔렌보쉬 대학교 교수 J. F. W. 그로스콥프는 "더 큰 중심에서만 원주민과 접촉하는 많은 유럽인들은 '탈부족화된' 원주민의 수를 과대 평가하는 경향이 있는 것 같다"고 말했다.[18] 아이작 샤페라도 마찬가지로 도시화가 반드시 탈부족화를 의미하는 것은 아니며, 서구 사회의 동화와 탈부족화 사이의 차이점을 인식했다.[17]

그러나 흑인 남아프리카인에 대한 점점 더 인종차별적인 인식과 함께 "백인 남아프리카인들은 탈부족화를 부족 사회 질서가 임의의 사람들과 미혼 여성의 혼돈스러운 얽힘으로 붕괴되는 쇠퇴 과정으로 보았다"고 한다. 이것은 그들이 타운십에 대한 인식에서 예시되었으며, 타운십은 "전통적인 아프리카 가옥과 현대 유럽식 가옥 사이의 임시적이고 일시적인 공간으로 간주되었다."[44] 백인 남아프리카인들은 "도시 아프리카인"이 "노동자로 필요"하고 "따라서 '재부족화'될 수 없"다는 것을 인정하면서, 그들이 간주한 "문명화 사명"을 마지못해 채택했다. 바우만빌, 라몬트빌, 체스터빌에 있는 최초의 타운십은 이러한 목적으로 1930년대와 1940년대에 건설되었다. 이 타운십의 계획자들은 "두 가지 상반된 아이디어를 조화시키려 했다. 즉, 아프리카인의 '탈부족화'가 엄청난 사회적 격변을 일으킬 것이라는 두려움과, 일련의 사회적 규범에 따라 아프리카인을 '문명화'하는 것이 유순성을 촉진할 것이라는 믿음"이다.[45] 이러한 조건과 인식은 남아프리카와 나미비아의 아파르트헤이트 시대 전체에서 계속되었다.[46] 남아프리카 정치 이론가 알레타 노발은 아파르트헤이트 시스템이 확장되면서 " '탈부족화된 원주민'은 완전한 인종 분리를 통해 '완전한 아파르트헤이트'의 이상에 도달할 때까지 도시에서 '방문자'로 간주되어야 했다"고 언급했다.[47]

1971년, 소웨토 시인 오스왈드 음부이세니 음트샬리는 ''가죽 북의 소리''에서 "탈부족화"라는 제목의 시를 썼는데, 이 시에서 그는 남아프리카의 탈부족화와 타운십 생활의 결과를 묘사했다. 도린 앤더슨 우드의 작품에 대한 서평에서, 그녀는 "사회학자와 인류학자들은 탈부족화와 광부들을 강제적으로 복합 주거 생활로 몰아넣는 것이 아프리카의 가족 생활을 약화시켰다는 것을 관찰했지만, 음트샬리의 펀치로 이를 묘사한 사람은 거의 없다"는 것을 인정한다. 우드는 "전체적인 20세기 생활에 대한 입학을 거부당했기 때문에, 탈부족화된 사람들은 이를 뒷받침하는 가치 없이 표면적인 세련됨의 진공 상태에 빠진다"고 주장한다. 음트샬리의 시는 "소파이아운" 또는 " 알렉산드라"에서 태어났고, "나는 확실하지 않지만 소웨토에서는 확실히 아니다"라는 이름 없는 남자의 경험을 담고 있다. 음트샬리의 관점에서 볼 때 이 "탈부족화된" 남자는 정치에 관심이 없거나 로번 섬에서 로버트 소부크웨나 넬슨 만델라와 같은 반 아파르트헤이트 인물의 투옥에 대해 걱정하지 않았으며, 어쩌면 우드의 표현대로 식민주의의 결과로 "부족 생활의 안정적인 영향력"에서 제거된 사람들을 반영했을 것이다.[48][49]

메소아메리카 지역과 관련하여, 로베르토 신틀리 로드리게스는 스페인인들이 원주민에게 두 가지 형태의 식민 지배를 가했다고 설명한다. 첫 번째는 에르난 코르테스와 다른 정복자들의 지휘 아래 진행된 군사 정복이며, "또 다른 정복"은 모든 사찰, '우상', 원주민들의 책을 파괴하기 위한 종교적 십자군을 포함했다.[50] 수백 년 동안 원주민 수백만 명이 전쟁, 대량 학살, 강간, 노예화, 토지 강탈, 기아, 질병으로 파괴되었다. 16세기부터 19세기까지 스페인인들은 원주민들의 옥수수 기반 신념과 문화를 파괴하여 ''axis mundi''를 옥수수에서 기독교 십자가로 전환시키는 것을 목표로 했다.[50]

스페인 식민주의자들은 ''congregaciones'' (민족의 집합)과 ''reducciones'' (영적 '축소') 시스템을 구축하여 원주민을 선교지나 마을에 가두어 원주민의 영혼을 줄이거나 제거하고 그 자리에 기독교인을 만들고자 했다. 이 방법은 토지 강탈을 용이하게 했다.[51] 1681년 인디스 법전은 원주민의 축소를 계속하여 '그들이 고대 의식과 의례의 오류를 잊을 수 있도록' 했다.[51]

누에바에스파냐에서 복음화 노력에 어떤 언어를 사용해야 하는지에 대한 공식적인 스페인 관행은 혼란스러웠다. 식민 목표는 원주민을 스페인화하고 문화적 관행과 동일시하는 것을 강제로 분리하는 것이었다. 교회와 국가 관료들은 원주민에게 스페인어를 체계적으로 가르칠 것을 요구하는 법령을 사용했다. 그러나 많은 선교사들이 기독교화를 통해 원주민에게 믿음의 기초를 전달하는 데 더 관심이 많았기 때문에, 원주민 언어의 기본을 습득하여 원주민을 기독교인으로 교화하려 했다.[52]

포르투갈 식민지 개척자들은 1500년에 남아메리카 동해안에 도착했고, 1세기 후에 아마존 내부 지역에 영구적인 정착지를 건설했다. 내부로의 탐험은 포르투갈 ''방데이란테스''에 의해 수행되었으며, 이들은 종종 "아메리카 원주민에게 노를 젓는 사람, 수집가, 안내자를 의존했다." ''방데이란테스''는 이러한 탐험적 십자군을 납치, 구금 및 노예화를 통해 "노예 원정"으로 바꾸는 경우가 많았다.[55][3] 이 원정은 또한 이 지역의 "내부로 유럽의 질병과 죽음을 가져왔다". 1645년, 안토니우 비에이라의 지도 아래 예수회 사제들은 "주요 아마존 강 지류를 따라 선교지를 세우기 시작"했으며, 이로 인해 원주민의 대규모 집단이 새로운 식민지 정착지로 강제 이주되었다. 아메리카 원주민 집단은 ''알데이아스''라고 불리는 대규모 정착지로 이주되었는데, 그곳에서 그들의 일상 활동을 면밀히 감시하고, 영혼을 구원하며, 가축 사육과 같은 새로운 임무에 그들의 노동력을 투입할 수 있었다. ''알데이아스''에서 원주민들은 선교사들의 동질화 영향력 아래 부족 정체성을 빼앗겼다. 백인 및 다른 원주민과 ''링구아 제랄''로 소통하도록 강요받은 부족 아메리카 원주민들은 점차 '일반 인디언' 또는 ''타푸이오스''로 변모했다.[3] ''타푸이오''라는 용어는 "원래 '노예'를 의미했지만", 곧 거주지와 식민지 사회와의 근접성에 의해 정의된 "식민지 사회"에 동화된 탈부족화되고 기독교화된 원주민을 지칭하게 되었다.[56][57] 이 용어는 "혼혈" 또는 "혼혈"과 동일한 멸시적 용어로 인식되는 ''카보클로''와 상호 교환적으로 사용되었으며, "탈부족화된 인디언"을 지칭하는 ''카리조''와도 마찬가지였다.[58] 이러한 레이블은 아직 개종하지 않고 동화되지 않은 원주민을 지칭하는 유사한 멸시적 용어인 ''젠티오''와 달랐다.[59][60] ''방데이란테스''의 노예 원정은 18세기 내내 계속되었으며, 특히 금과 같은 귀금속을 내부에서 훔치려는 의도로 수행되었고, 이는 백인 남성 정착민들에게 "토지 보조금 획득, 공식 임명 및 기타 보상 및 명예"를 더욱 가져다주었다. 동시에, "식민지 개척자와의 대립에서 붙잡힌 인디언들은 광산, 농업, 가사 노동자로 사용"되었으며, 다른 사람들은, 특히 원주민 여성들은 강간과 성폭행에 직면했다.[61]

예수회 선교의 확장된 네트워크가 "내부로 연례 원정을 하는 노예 상인으로부터 어느 정도의 보호를 제공"했지만, 동시에 "아메리카 원주민 문화의 정신적, 물질적 기반을 영원히" 변경했다. ''타푸이오스''는 선교지에서 "명목상 자유" (또는 이름뿐인 자유)였지만, 실제로는 "왕실 당국과 식민지 개척자에게 노동력을 제공해야 했으며, 이는 노골적인 노예제와 거의 구별할 수 없는 강제 노동으로 악화되는 경우가 많았다." ''알데이아스''는 또한 "원주민 집단이 면역력이 없었던 백일해, 인플루엔자, 천연두와 같은 유럽 질병의 확산을 증가"시켜 "수만 명의 아메리카 원주민을 죽게" 하고, 다른 사람들을 내부로 더 깊이 후퇴하도록 압박했다.[3]

18세기 중반까지 "약 63개의 아마존 선교지에서 약 12,000명의 아메리카 원주민"을 통제했던 예수회 사제들은 1759년에 브라질에서 추방되었다. 이는 이미 진행 중이던 "식민 당국, 토지 소유자 및 상인"에 의한 원주민의 노예화, 살해 및 강제 이주의 기회를 증가시켰다.[62] 17세기 중반에 "아마존 인구는 도시 중심지를 제외하고는 주로 원주민이었지만... 18세기 중반에는 원격 피난처로 도망간 원주민 집단을 제외하고 이 지역의 인구는 대부분 탈부족화되고 복종된 ''타푸이오스''로 구성되었다"[62] 이들은 "주인의 후원 아래 문명화되고 가톨릭 세계에 삽입되어 원주민 노동력의 무차별적인 전용을 초래했다."[63] 탈부족화된 원주민 인구는 한 세기 이상 "습격의 생존자 또는 포로"였으며 "이제 미네이루 마을 및 기타 지역에서 식민지 개척자의 후견 아래 살았다." 그들은 "다양한 이유로 탈부족화되었으며, 다양한 민족 및/또는 지리적 기원을 가지고 있으며, 식민지 사회에서 살거나 태어나 18세기 동안 미나스 제라이스의 사회적, 문화적 생활에 통합되었다."[64]

1750년대에 새로운 법률은 "브라질 인디언의 자유"를 확인하려고 시도했으며, 이는 "일련의 왕실 법령"으로 표현되었다. 이는 기독교화되고 어느 정도 동화된 원주민에게만 연장되었다. "국가가 '야만 민족에게 하나님의 법을 전달하여 그들을 가톨릭 신앙과 그의 거룩한 이름에 대한 진정한 지식으로 이끌었다'" 이후였다. 그러나 이는 "마을과 마을로 이주한 인디언이 식민지 개척자의 속박을 유지하려는 시도를 거부할 수 있는 메커니즘을 제공했다."[64] 이것의 핵심 측면은 "원주민 조상을 증명하는 것"이었는데, 많은 탈부족화된 사람들이 어렵다고 생각했다. 동시에, "행정관들은 이러한 인디언의 민족적 기원을 숨기려고 노력하여 ''카보클로''(탈부족화된 인디언), ''쿠리보카''(아프리카계 원주민 혼혈), ''카브라 데 테라''('염소'; 즉, 이 땅의 혼혈)와 같은 일반적인 혼혈 범주에 해당하는 이름을 붙였다." 이러한 방식으로 이 사람들의 "무가시성"을 조장함으로써, 그들은 왕실 법률에 구멍을 만들었는데, 왕실은 아프리카 출신 노예 어머니의 일부에서 파생된 인종 혼합을 가진 혼혈의 포획을 금지하지 않았기 때문이다. 이 전술로, 그들은 원주민 노예제를 합법화했다. 식민지 인디언들이 원주민 기원의 인정을 보장하기 위해 정의 시스템을 작동시키는 것을 고집하지 않았다면, 이 개인들은 확실히 노예로 남아 있었을 것이다... 즉, 인디언을 노예로 되돌리려는 시도는 드문 일이 아니었고, 많은 인디언들이 가장 완고한 식민지 개척자들의 계획을 피하지 못했다.[65] 탈부족화된 원주민의 반란이 흔했지만, 1808년 포르투갈 왕가가 브라질로 이주한 후 "선교 마을이 파괴되고, 자원이 압수되었으며, 주민들은 강제 노동에 시달렸다." 백인 인구가 증가함에 따라 "남아 있는 부족 집단에 대한 새로운 군사 행동"이 수행되었다.[62] 19세기 초에 강제로 중앙 집권화된 식민지 정착지에 모인 후, 탈부족화된 원주민은 "작은 가족 단위로 주로 살았던 아마존 분지의 강, 시내 및 호수 주변에 흩어져" "그들이 계승한 원주민 집단에서 크게 끌어온" 생계 전략을 개발했다. 그러나 "정복 이전의 아메리카 원주민 인구는 생계와 이웃 부족과의 가끔의 거래를 위해서만 노동했고, 예수회는 ''타푸이오스''에게 상품을 생산하도록 가르쳤다"는 사실이 계속해서 강 상인들을 통해 글로벌 시장과 연결되어 있었고, 강 상인들은 "상품을 먼 세계 시장으로 배달할 것"이었다.[66] 많은 ''타푸이오스'' 또는 ''카보클로스''는 "그들의 조상이 포르투갈인에 의해 쫓겨난 같은 홍수 평원에서" 문화적으로 온전한 상태로 거주했으며, "남아 있는 인디언 집단은 접근하기 어려운 고지대 지역을 관리하는 데 주로 국한되었다."[60]

1822년, 브라질이 포르투갈 식민 통치로부터 독립을 선언함에 따라 아마존은 불안정한 브라질 신생 국가에 통합되었다. 정치적 긴장이 전면적인 반란으로 폭발했고, 가장

3. 1. 아프리카

20세기, 특히 아프리카에서는 인종차별로 인해 "탈부족화"라는 용어의 오용에 대한 비판이 학자들 사이에서 제기되었다.

남아프리카의 경우, 마이어 포르테스는 이 용어가 유럽 사회학에서 "병리적", "해체된", "사기 저하된"과 같은 단어처럼 경멸적 의미로 쓰였다고 언급했다. 아이작 샤페라는 도시화가 곧 탈부족화를 의미한다고 보는 유럽인들의 오용을 지적했다.[19][17]

케냐 학자 알리 마즈루이는 저서 "아프리카의 국제 관계: 종속과 변화의 외교"(1978)에서 "탈부족화" 오용에 대한 논의를 제시했다. 그는 "아프리카 식민지 분석가들은 민족주의가 탈부족화된 이들로부터 나온다고 가정했다"고 지적하며, "탈부족화" 용어가 "생활 방식으로서의 부족주의와 민족 집단에 대한 충성심으로서의 부족주의"를 구분하지 못하고, "문화적 소속감 약화만 인식하고 민족적 충성심 감소는 간과했다"고 언급했다. 즉, "서구적 삶을 완전히 채택해도 민족 집단에 대한 사랑과 충성은 유지될 수 있다"는 것이다. 마즈루이는 "전통의 침식이 민족성 감소를 의미하지 않는다"며 "탈전통화" 용어를 제안했다.[20]

3. 1. 1. 남아프리카

20세기 남아프리카에서는 학자들이 "탈부족화"라는 용어 사용을 비판했다. 이는 인종차별의 결과로 오용되었기 때문이다. 마이어 포르테스는 이 용어가 경멸적인 의미로 사용되었다고 언급했고, 아이작 샤페라는 식민지 사회의 도시화가 탈부족화를 의미한다고 가정하는 유럽인들에 의해 이 용어가 오용되고 있음을 지적했다.[19][17] 엘렌 헬만은 사회학 연구에서 "도시 아프리카 인구 사이에서 '탈부족화 과정이 과장되어 왔다'"고 묘사했다.[19]

케냐 학자 알리 마즈루이는 "탈부족화"의 오용에 대해 "아프리카 식민지 상황 분석가들 사이에서는 민족주의가 탈부족화된 사람들로부터 징집된다는 가정이 종종 있었다"고 지적했다. 그는 "탈부족화"라는 용어는 "생활 방식으로서의 부족주의와 민족 집단에 대한 충성심으로서의 부족주의"를 구별하지 못했으며, "문화적 소속감의 약화만을 인식했지만 반드시 민족적 충성심의 감소는 아니었다"고 언급했다. 즉, "어떤 사람은 완전히 서구적인 삶의 방식을 채택하더라도 자신이 속한 민족 집단에 대한 큰 사랑과 충성심을 유지할 수 있었다." 마즈루이는 "전통의 침식이 반드시 민족성의 감소를 의미하는 것은 아니다"라며 "탈전통화"라는 용어를 제안했다.[20]

1884년부터 1885년까지 유럽 열강과 미국은 베를린 회의를 통해 아프리카 대륙의 식민지 분쟁을 해결하고 식민 제국의 경제적 이익을 보호하려 했다. 이 회의는 유럽인들이 아프리카 분할에서의 갈등을 피하고 대륙에 명확한 경계를 그리는 계기가 되었다.[21] 원주민들은 베를린 회의에 대표되지 않았을 뿐만 아니라, 유럽 강국의 영토 개념에서도 제외되었다. 그들은 유럽인들에게 열등한 존재로 인식되었다.[23]

유럽 열강들은 아프리카의 영토 주권을 공개적으로 이용 가능하다고 선언했으며, 이는 19세기 말 아프리카 분할을 시작했다. 아프리카 대륙은 "주인이 없는" 영토로 개념화되었고, 유럽인들은 스스로를 그 구원자이자 정당한 식민 통치자로 자리매김했다. 유럽 식민지 사고방식에서 아프리카인들은 열등했으며, 자신들에게 주어진 천연 자원을 제대로 관리하거나 이용하지 못했기 때문에 "문명화"될 수 없었다. 아프리카 원주민의 다양성은 이러한 식민지적 인식에 의해 평평하게 되었고, 대신 그들을 "유럽 영토를 가로질러 달리는 무형의 유목민적 집합"으로 묘사했다.[24]

20세기 초, 유럽 식민 당국(에티오피아 제국과 라이베리아 제외)은 아프리카인들을 "근대화"하는 데 대해 양가적인 태도를 보였다. 도널드 찰스 캐머런(식민 행정가)은 "우리는 그를 서구화시키고 유럽인의 엉성한 모방으로 만들지 않는 방식으로 원주민을 발전시켜야 한다"고 말했다.[25] 프랑스는 아프리카에서의 그들의 참여가 "문명화 임무"라고 공언했지만, 실제로는 아프리카의 "프랑스 문화로의 동화"를 거부하고 "프랑스 시민권에서 제외"했다.[25] 마흐무드 맘다니는 식민 정책이 "'정치적으로 강요된 민족 다원주의 시스템에 기반하여' 인종 지배를 안정화"하려 했다고 주장했다.[25]

20세기에는 아프리카의 식민 당국이 민족주의 및 노동 계급 운동의 등장을 막으려 했다. 그들은 유럽인들이 아프리카인들의 도시화, 자유 교육, 프롤레타리아화를 통해 발생한다고 해석한 "탈부족화"를 막으려 했다.[19] 유럽 강대국은 (1) 질서를 유지하기 위해 "전통적인" 아프리카 지도력의 사용에 의존했고, (2) "아프리카인들은 본질적으로 '부족' 사람"이라는 믿음에 뿌리를 둔 간접 통치 정책을 채택했다.[26] 그 결과, "탈부족화는 아프리카에서 식민 자본주의적 헤게모니를 약화시키는 위협이 되었다."[27]

간접 통치 하에서, 아프리카의 유럽 식민지에서는 보편적인 초등 교육과 중등 교육이 채택되지 않았다. 대신, 유럽인들이 식민지 농민과 착취당하는 노동자로서 그들이 "운명지었다"고 인식하는 종속적인 역할을 수행하도록 아프리카인들을 이끄는 커리큘럼이 채택되었다. 유럽인들의 탈부족화에 대한 두려움은 아프리카 임금 노동과 프롤레타리아화에 대한 그들의 태도를 통해 나타났다. 아프리카 임금 노동은 식민 자본주의 국가의 발전이나 진보에 도움이 될 때만 필요하다고 결정되었다. 단 한 곳의 유럽 식민 강국도 "임금 노동자를 '탈부족화'된 것으로밖에 볼 수 없었고, 따라서 위험하다고 여길 수 있었다."[28]

제2차 세계 대전 동안, 비시 프랑스 정부는 "탈부족화된 원주민의 상태"라는 연구에서 "불법적으로 프랑스 본토에 들어오는 모든 원주민의 체계적이고 즉각적인 추방"을 요구했다. 이 연구의 저자들은 "탈부족화된 원주민은 도시에 도착하자마자 부도덕한 존재가 된다"고 주장하며, "탈부족화"를 피해야 한다고 강조했다.[29]

제2차 세계 대전이 끝난 후, 식민 정책은 "탈부족화"를 막는 것에서 아프리카 식민 사회의 경제적 및 문화적 발전을 위한 장치를 더 널리 장려하는 것으로 바뀌기 시작했다. 유럽 식민 정부는 독립을 얻는 수단으로 자치를 장려하기 시작했다. 아프리카의 유럽 식민 제국은 간접 통치와 강제 계약 또는 임시 노동의 이전 정책 대신 국유화를 점점 더 선택했다. 그러나 식민지화되고 "탈부족화"된 아프리카인들을 서구화하려는 유럽 식민 강국의 궁극적인 목표는 불분명하게 남아 있었다.[30]

학자 마흐무드 맘다니에 따르면, 독립 이후 아프리카 전역에서 "보수적" 및 "급진적" 아프리카 국가라는 두 가지 유형의 아프리카 국가가 등장했다. 보수적인 아프리카 국가는 분권화된 형태의 전제 정치 권위를 채택한 반면, 급진적인 아프리카 국가는 지역 당국에 대한 통제를 강화함으로써 탈부족화에 기여하는 중앙 집중식 형태의 전제 정치 권위를 채택했다.[31]

17세기에 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 남아프리카로 수많은 노예를 수입하여, 선박의 식민지 기착지를 노예 소유 식민지로 바꾸었다. 1685년, 시몬 반 데르 스텔은 원주민인 나마족이 보여준 구리 매장지를 찾기 위해 탐험대를 구성했다. 나마족은 식민지 개척자들에 의해 "'매우 우호적'"이라고 묘사되었다.[32] 그러나 네덜란드 정착민들이 이 지역에 노예 노동을 도입한 직후, 갈등과 천연두 발생으로 인해 대부분의 나마족은 전통적인 영토에서 도망쳤다. 그곳에 남은 사람들은 "탈부족화된 원주민"으로 존재하게 되었다.[32]

유럽 식민주의자들이 만든 초기 지도에는 남아프리카를 "문명화되지 않은" 원주민 마을과 "야생 동물"이 있는 ''무주지''로 묘사했다. 1798년 영국이 처음 식민지를 차지했을 때, 영국 정치가 존 배로우는 자신이 보어 [네덜란드] '부르거'와 정부 관료와 비교하면 개혁가"라고 생각했다. 나마콰 평원에 살던 나마족은 "개별 노동 단위"로 남아프리카 식민지에 흡수되었으며 " '탈부족화' 상태"로 살았다고 한다.[33]

1800년부터 1925년까지 유럽에서 온 약 60개의 선교 단체가 남아프리카 전역에 1,030개 이상의 선교 기지를 설립했다. 선교사들은 표면적인 목적에도 불구하고 많은 원주민을 기독교로 개종시키는 데 실패했다고 한다. 한 연구에 따르면 "선교 정착지에 있는 사람들의 약 12%만이 ''영적인'' 이유로 그곳에 있었다"고 한다.[35]

1806년, 독일 선교사들이 런던 선교 협회의 지원을 받아 현재 나미비아로 알려진 곳에 도착했다. 그들은 원주민을 기독교화하고 정착 생활시키기 위해 선교 기지를 설립했다. 그러나 가혹한 기후와 가뭄으로 인해 기지를 유지하려는 시도는 실패했다. 그들은 존커 아프리카너의 아버지인 오르람 ''카프틴'' 야거 아프리카너를 개종시켰다. 선교사들은 이 지역의 원주민들에게 자신들의 이데올로기를 주입하는 데 어려움을 겪었는데, 이는 헤레로족의 명백한 반대 때문이었다. 유럽 정착민들은 헤레로족을 "문명화되지 않은" 존재로 간주했다. 한 독일 선교사는 "나마족은 일하고 싶어하지 않고 편안한 삶을 살고 싶어한다. 그러나 복음은 그가 이마의 땀을 흘려 일해야 한다고 말한다. 따라서 그는 복음에 반대한다."라고 말했다.[36]

학자 키티 밀레는 탈부족화 상태가 네덜란드 식민주의자들에 의해 잠재적 구원의 방법으로 인식되었다고 언급했다.[6] 오르람족은 네덜란드 정착민(또한 보어인)에 대한 종속적 위치에 복종하는 예속된 사람으로서 그리고 종속된 노예로서 식민지 사회의 변두리에 여러 세대 동안 살았던 "탈부족화된 나마족"으로 이해되었다.[37] 19세기에 네덜란드 케이프 식민지 정부는 오르람족의 "부족 집단으로부터 개인을 분리"하고 "노동을 통해, 징역 또는 노예화를 통해 그들을 '탈부족화'하려는" 노력이 있었다.[38]

종속적인 역할을 받아들이도록 오르람족의 심리적 조건을 형성하기 위해, 네덜란드는 노예가 된 사람들을 의도적으로 유아화하여 열등한 지위를 강화했다. 이러한 비인간적인 대우는 집단적으로 오르람 공동체에서 네덜란드 식민주의에 대한 광범위한 저항을 촉발했다.[38] 오르람 공동체 내에서 지속적인 저항은 19세기 초에 정치적으로 중앙 집권화된 지도자, 즉 ''카프틴''의 형성을 이끌었다.[38]

유럽 식민주의자들이 오르람 ''카프틴''을 표적으로 삼으면서, "훨씬 더 많은 '탈부족화된' 개인들이 식민지 사회의 가장자리에 이미 정착한 '도망자'에 합류"했다. 그러나 유럽 식민주의자들은 탈부족화된 오르람족 내에서 "존재론적 경향"이라고 인식한 오르람 저항에 공을 돌렸으며, 이는 "원시적인 '존재 상태'"를 반영한다고 주장했다.[39]

시간이 지남에 따라, 케이프 식민지 주변 지역은 강수량 부족과 가뭄으로 인해 저항 집단의 수가 급증하는 것을 유지할 수 없었다. 자원이 고갈되면서 탈부족화된 오르람 저항 집단은 북쪽으로 이동하여 결국 오렌지강을 건너 나마족과 재회했다. 각 오르람 저항 집단은 나마족 연맹에 허가를 요청했고, 1815년에서 1851년 사이에 나마족 영토에 재진입했다. 나마족 공동체에 재통합되면서 오르람 집단은 나마족이 스스로를 인식하고 인근 헤레로족과의 관계, 그리고 오르람 저항 집단과 함께 재통합된 식민지 무역상과 선교사들과의 관계를 신속하게 변화시켰다. 이러한 재통합의 결과로, 헨드릭 위트보이 아래에서 새로운 나마족 지도부가 등장했다. 위트보이는 자신의 리더십을 신성한 위임으로 이해한 기독교인이었다. 전통적인 나마족 부족은 탈부족화된 오르람 집단의 통합 이전에 무력 충돌보다 평화주의를 선호했지만, 위트보이는 이러한 이해를 변경하고 나마족 사이에서 저항 노력을 계속하는 것이 자신의 사명이라고 믿었다. 헨드릭 위트보이는 1905년 독일 식민지 군대와의 전투에서 사망했으며 현재 나미비아의 국민적 영웅으로 이해되고 있다.[39]

독일령 남서 아프리카는 1884년에 설립되었다. 독일 제국은 현재의 나미비아에 대한 지배와 주권을 공식적으로 주장했으며, 여기에는 북부 지역의 헤레로족과 오밤보의 전통적인 영토, 중부 및 남부 지역의 코이산족 (산과 코이코이족)의 밴드, 그리고 산악 지역의 다마라가 포함되었다. 독일 식민주의자들은 이 집단을 원시적인 "수렵 채집인"으로 인식했기 때문에 일방적으로 "부시맨"이라는 범주를 적용했다. 코이코이족과 관련된 나마족은 식민지 이주로 인해 19세기에 나미비아 남서부 지역과 남아프리카 북부에 정착했다. 케이프 식민지에 살고 있는 백인 식민주의자들은 코이산족과 나마족을 "호텐토트"라고 칭했는데, 이는 원래 독일 정착민들이 남서 아프리카에서 만든 집단적인 이름이었다. 이러한 라벨은 원주민에 대한 유럽 식민지적 관점을 보여주었다.[40]

19세기에 유럽 선교사들은 기독교화 과정을 통해 원주민들의 삶과 앎의 방식을 근절하여 "부르주아 유럽 모델"로 만들려고 했다.[41] 1894년 세실 로즈가 설립한 원주민 사무부는 아프리카 "전통"을 지지하려고 했다. 그 생각은 아프리카인들을 원주민 보호 구역에 가두어 도시화를 막고, 기존의 가부장과 추장을 통해 관습법의 성문화된 형태에 따라 그들을 통치하는 것이었다. 그런 다음, 복잡한 유입 통제 네트워크를 사용하여 아프리카인들을 단기 계약으로 도시로 임시로 데려와 일하게 한 후 계약이 끝나면 보호 구역으로 다시 추방했다. 이 시스템은 완전한 프롤레타리아화를 방지하고 급진적 의식의 부상을 막기 위해 의도적으로 설계되었다.[41]

그러나 20세기 초에는 "착취에 대한 [식민주의자들의] 탐욕스러운 욕구"의 결과로 이전의 간접 통치 식민지 정책이 상당히 약해지기 시작했으며, 이로 인해 남아프리카의 "백인 도시" 주변부에 수많은 비공식 정착지가 등장했다. 아프리카인의 압도적인 "무단" 도시화에 대응하여, 유럽 식민지 행정관들은 결국 그들의 선교사 상대방의 도덕적 접근 방식을 채택하고 아프리카 판자촌을 "개혁"하려고 했다. 이는 식민지 사회의 질서를 "사회 진화적 오작동"으로 모호하게 만드는 무질서하고 혼란스러운 공간으로 간주되었다. 당시의 사회 과학자들은 이러한 관점을 옹호하고 이러한 아이디어를 널리 퍼뜨렸는데, 이는 그들이 이러한 주변 비공식 정착지에 거주한다고 인식한 "탈부족화된" 아프리카인에 대한 그들의 인식에 나타났다.[42]

오스트리아-헝가리 철학자 칼 폴라니는 "탈부족화된" 남아프리카인에 대해 매우 인종차별적이고 병적인 용어로 언급했다. 인류학자 브로니슬라프 말리노프스키는 마찬가지로 " '탈부족화된' 원주민을 '사회적으로 건전하지 못한' 괴물"이라고 비난했다.[43] "범주 외" 상태의 "탈부족화된" 도시 남아프리카인들은 유럽 식민지 질서에 대한 위협으로 인식되었다. 남아프리카와 나미비아에서 식민지 정부는 곧 " '탈부족화된' 아프리카인들이 유럽 가정의 가치를 '내면화'할 '행복하고 유순한 대상'이 되도록 하기 위해" 현대적인 타운십으로 "그들을 재배치하여 직사각형 격자로 배치했다."[43]

이 시기에 유럽인과 백인 남아프리카인은 모든 도시 아프리카인을 "탈부족화된" 것으로 분류했지만, 이는 모든 아프리카인을 구별할 수 없는 "무질서한" 인종 차별적 대상으로 축소시킨 기존의 인종차별의 연장이었으며, 반드시 현실을 반영하는 것은 아니었다. 사실, 유럽 소유 농장과 도시 지역에서 일하는 많은 원주민은 공식적으로 "탈부족화"되지 않았거나 "부족" 정체성이나 공동체에서 분리되지 않았다.[19] 스텔렌보쉬 대학교 교수 J. F. W. 그로스콥프는 "더 큰 중심에서만 원주민과 접촉하는 많은 유럽인들은 '탈부족화된' 원주민의 수를 과대 평가하는 경향이 있는 것 같다"고 말했다.[18] 인류학자 아이작 샤페라도 마찬가지로 도시화가 반드시 탈부족화를 의미하는 것은 아니며, 서구 사회의 동화와 탈부족화 사이의 차이점을 인식했다.[17]

그러나 흑인 남아프리카인에 대한 점점 더 인종차별적인 인식과 함께 "백인 남아프리카인들은 탈부족화를 부족 사회 질서가 임의의 사람들과 미혼 여성의 혼돈스러운 얽힘으로 붕괴되는 쇠퇴 과정으로 보았다"고 한다. 이것은 그들이 타운십에 대한 인식에서 예시되었으며, 타운십은 "전통적인 아프리카 가옥과 현대 유럽식 가옥 사이의 임시적이고 일시적인 공간으로 간주되었다."[44] 백인 남아프리카인들은 "도시 아프리카인"이 "노동자로 필요"하고 "따라서 '재부족화'될 수 없"다는 것을 인정하면서, 그들이 간주한 "문명화 사명"을 마지못해 채택했다. 바우만빌, 라몬트빌, 체스터빌에 있는 최초의 타운십은 이러한 목적으로 1930년대와 1940년대에 건설되었다. 이 타운십의 계획자들은 "두 가지 상반된 아이디어를 조화시키려 했다. 즉, 아프리카인의 '탈부족화'가 엄청난 사회적 격변을 일으킬 것이라는 두려움과, 일련의 사회적 규범에 따라 아프리카인을 '문명화'하는 것이 유순성을 촉진할 것이라는 믿음"이다.[45] 이러한 조건과 인식은 남아프리카와 나미비아의 아파르트헤이트 시대 전체에서 계속되었다.[46] 남아프리카 정치 이론가 알레타 노발은 아파르트헤이트 시스템이 확장되면서 " '탈부족화된 원주민'은 완전한 인종 분리를 통해 '완전한 아파르트헤이트'의 이상에 도달할 때까지 도시에서 '방문자'로 간주되어야 했다"고 언급했다.[47]

1971년, 소웨토 시인 오스왈드 음부이세니 음트샬리는 ''가죽 북의 소리''에서 "탈부족화"라는 제목의 시를 썼는데, 이 시에서 그는 남아프리카의 탈부족화와 타운십 생활의 결과를 묘사했다. 도린 앤더슨 우드의 작품에 대한 서평에서, 그녀는 "사회학자와 인류학자들은 탈부족화와 광부들을 강제적으로 복합 주거 생활로 몰아넣는 것이 아프리카의 가족 생활을 약화시켰다는 것을 관찰했지만, 음트샬리의 펀치로 이를 묘사한 사람은 거의 없다"는 것을 인정한다. 우드는 "전체적인 20세기 생활에 대한 입학을 거부당했기 때문에, 탈부족화된 사람들은 이를 뒷받침하는 가치 없이 표면적인 세련됨의 진공 상태에 빠진다"고 주장한다. 음트샬리의 시는 "소파이아운" 또는 " 알렉산드라"에서 태어났고, "나는 확실하지 않지만 소웨토에서는 확실히 아니다"라는 이름 없는 남자의 경험을 담고 있다. 음트샬리의 관점에서 볼 때 이 "탈부족화된" 남자는 정치에 관심이 없거나 로번 섬에서 로버트 소부크웨나 넬슨 만델라와 같은 반 아파르트헤이트 인물의 투옥에 대해 걱정하지 않았으며, 어쩌면 우드의 표현대로 식민주의의 결과로 "부족 생활의 안정적인 영향력"에서 제거된 사람들을 반영했을 것이다.[48][49]

3. 2. 아메리카

메소아메리카 지역과 관련하여, 학자 로베르토 신틀리 로드리게스는 스페인인들이 원주민에게 두 가지 형태의 식민 지배를 가했다고 설명한다. 첫 번째는 에르난 코르테스와 다른 정복자들의 지휘 아래 진행된 군사 정복이며, "또 다른 정복"은 모든 사찰, '우상', 원주민들의 책을 파괴하기 위한 종교적 십자군을 포함했다.[50] 수백 년 동안 원주민 수백만 명이 전쟁, 대량 학살, 강간, 노예화, 토지 강탈, 기아, 질병으로 파괴되었다. 16세기부터 19세기까지 스페인인들은 원주민들의 옥수수 기반 신념과 문화를 파괴하여 ''axis mundi''를 옥수수에서 기독교 십자가로 전환시키는 것을 목표로 했다.[50]

스페인 식민주의자들은 ''congregaciones'' (민족의 집합)과 ''reducciones'' (영적 '축소') 시스템을 구축하여 원주민을 선교지나 마을에 가두어 원주민의 영혼을 줄이거나 제거하고 그 자리에 기독교인을 만들고자 했다. 이 방법은 토지 강탈을 용이하게 했다.[51] 1681년 인디스 법전은 원주민의 축소를 계속하여 '그들이 고대 의식과 의례의 오류를 잊을 수 있도록' 했다.[51]

누에바에스파냐에서 복음화 노력에 어떤 언어를 사용해야 하는지에 대한 공식적인 스페인 관행은 혼란스러웠다. 식민 목표는 원주민을 스페인화하고 문화적 관행과 동일시하는 것을 강제로 분리하는 것이었다. 교회와 국가 관료들은 원주민에게 스페인어를 체계적으로 가르칠 것을 요구하는 법령을 사용했다. 그러나 많은 선교사들이 기독교화를 통해 원주민에게 믿음의 기초를 전달하는 데 더 관심이 많았기 때문에, 원주민 언어의 기본을 습득하여 원주민을 기독교인으로 교화하려 했다.[52]

3. 2. 1. 멕시코

기예르모 본필 바탈라를 비롯한 멕시코 인류학자들은 "탈-원주민화"라는 용어를 사용하여, 본래 고유한 문화를 기반으로 한 정체성을 가지고 있던 집단이 그 정체성을 포기하도록 강요받는 역사적 과정을 설명했다.[70] 이 과정에서 사회 조직과 문화 전반에 걸쳐 변화가 발생한다. 본필 바탈라에 따르면, 멕시코의 탈-원주민화 과정은 식민지 프로젝트의 일환으로, "메소아메리카 인구의 상당 부분이 특정 원주민 집단의 일원으로서의 정체성을 포기하도록 설득하는 데 성공했다."[71]

역사적으로 멕시코 전역의 많은 원주민들이 전통적인 영토에서 추방되거나 쫓겨났으며, 일부는 멸종되기도 했다.[71] 이러한 상황은 많은 원주민들을 "문화적으로 다른 사람으로서의 지속이 불가능하게 만드는 조건"에 처하게 하여 부족에서 이탈하게 만들었다. 비록 이 과정이 식민지 멕시코 체제 하에서 "혼합" 또는 ''메스티사헤''로 불렸지만, "실제로 이것은 민족 학살이었다."[71]

파트리시아 곤잘레스와 같은 학자들은 기독교화를 멕시코의 탈-원주민화 과정에서 역사적으로 중요한 요소로 언급했다.[2] 스페인 사제와 당국은 탈-원주민화, 고문, 개종을 통해 멕시코를 정신적으로 굴복시키려 했다.[2] 원주민의 의학 지식과 자연과의 소통은 멕시코 종교 재판의 영향으로 초자연적이고 악마적인 것으로 여겨졌다. 원주민 여성, 특히 산파는 종교 재판의 표적이 되었다. 유럽인들은 여성이 남성을 통제할 수 있다는 것을 두려워했고, 이는 많은 여성들이 유럽에서 마녀로 재판을 받게 되는 원인이 되었다. 여성 치유사 및 산파는 유럽 남성과 교회에 의해 그들의 권위에 대한 위협으로 간주되었다. 종교 재판은 원주민들에게 그들 자신의 관행이 열등하다는 것을 주입하기 위해 억압, 고문, 죽음, 노역 등을 사용했다. 이것이 스페인 식민 통치 기간 동안 계속되면서 많은 원주민 관행이 악마의 행위와 연관되었고, 이는 멕시코인들이 원주민의 지식을 거부하도록 만들었다. 일부 원주민 지도자들은 그러한 조건화가 설교와 신앙 활동을 통해 발생한다고 주장하며, 이는 오늘날까지 계속되고 있으며, 결국 "멕시코인들의 탈-원주민화"로 이어졌다.[72]

도시 중심지에서는 "인디언"과 스페인인 사이의 공간적 분리가 식민 통치에 의해 제도화되어 식민지배를 받는 사람과 식민지배자를 분리했다.[73] 누에바 에스파냐 식민지는 노동력 착취와 농업 생산에 기반을 두고 있었기 때문에 식민지 정권이 인디언과 비인디언 간에 명확한 민족 경계를 정의하는 것이 중요했다. 그러나 멕시코 식민지 시대에 민족적 범주 사이의 경계는 비교적 유연했는데, 식민지 구조가 "스페인인의 계층적 우월성"을 유지하는 데 주로 집중했기 때문이다.[74]

멕시코 독립 전쟁 (1821년) 이후, 민족적 불평등은 계속되었고, 아메리카에서 태어난 스페인계인 ''크리오요''가 새로운 국가의 지배 집단이 되었다. 당시 소수의 국민이 스페인어를 사용했지만, "국가의 공용어"로 확립되었다. 멕시코의 시민권은 서구 문화와 동의어가 되었고, '뒤떨어진' 문화를 포기하지 않는 한 인디언, 흑인 및 기타 비유럽계 집단을 배제했다.[78]

멕시코 정부는 무력을 사용하여 인디언 저항을 억압했고, 인디언 토지를 분배하고 공동체를 파괴했다. 1820년대에 정부는 일반 식민화법을 제정하여 비인디언에게 인디언 국가에 거주하고 토지를 경작하도록 돈을 지불했다. 이 방법은 전국적으로 시행되었다. 무력과 식민화가 실패했을 때, 멕시코 정부는 부족의 고향에서 멕시코의 다른 지역으로 추방하는 정책을 사용했다. 이러한 방법은 멕시코 원주민들의 정체성과 공동체를 파괴했다.[79]

1883년, 멕시코 정부는 토지법을 통과시켰는데, 법학자 마르타 멘차카는 이것이 "수천 개의 소규모 및 부족 이탈 인디언 공동체에 영향을 미쳤다"고 언급했다. 이 법 통과 후, 멕시코 지배 계급과 외국 기업은 멕시코 전체 토지의 약 5분의 1을 소유했다. 토지가 측량되면 멕시코 농부들은 법적 소유권을 증명해야 했고, 법원은 종종 기업의 측량을 지지했다. 레르도 법 (1856)은 사유화를 통해 각 가족에게 부족 공동 재산의 일부를 제공할 계획이었는데, 이 법은 공동체 토지에 대한 법적 권한을 부족 의회에서 박탈했다.[80]

19세기 말, 10만 명이 넘는 멕시코인들이 멕시코 정부의 토지법에 따른 토지 강탈과 미국의 노동력 부족으로 인해 미국 남서부로 이주했다. 많은 멕시코인들은 철도 노동자가 되기 위해 북쪽으로 이주하여 낮은 임금으로 철로를 깔았다. 이후 대다수는 농업 분야에 고용되었다. 1920년까지, 미국의 멕시코 이민자 수는 22만 2천 명을 넘어섰다.[81]

19세기와 20세기 초반, 국가 자본주의 경제와 산업화의 증가와 함께, 원주민 공동체는 도시와 대규모 농장으로 이주해야 했다. 그 결과, 많은 사람들이 스페인어를 주요 언어로 채택하고 전통적인 민족 정체성을 포기하면서 부족에서 이탈하게 되었다.[82]

이러한 부족 이탈과 탈-원주민화 과정 속에서, 19세기 말에 "메스티사헤"라는 민족주의 이데올로기가 형성되었다.[83] 멕시코 정부는 "메스티소 범주 하에서 인구의 인종적 및 문화적 동질성을 달성하는 것을 목표로" 국가 정책을 시행했다.[84] 멕시코 민족주의 이데올로기는 국가가 원주민과 유럽인의 문화를 조화롭게 결합한 "메스티소 사회"라고 주장했다. 20세기 내내, 멕시코 정부는 원주민을 메스티소 사회에 통합하려는 노력을 지속했다. 이는 서구화를 통해 원주민 민족 정체성을 해체하려는 인디헤니스타 정책을 통해 시행되었으며, 이후 온정주의로 비판받았다.[85]

현대 멕시코에서는 많은 원주민 문화적 특징이 탈-원주민화된 집단에 계속 존재한다.[70] 본필 바탈라는 "메스티소"와 "인디언" 사이의 경계를 불안정하게 만들고, 그들의 문화적 유사성에 초점을 맞추어 멕시코 원주민 문화의 다양성을 인정한다.[86] 현대 멕시코의 특권 엘리트 계층 구성원들은 여전히 "인디언적인 것"을 "나코"와 같은 경멸적인 언어를 사용하여 뒤떨어지고 열등한 것으로 간주한다.[88]

3. 3. 아시아

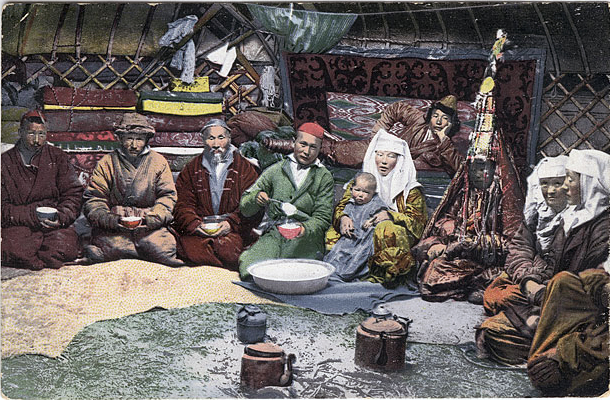

아시아 지역은 19세기 후반부터 서구 열강의 침략과 식민 지배를 경험하며 급격한 변화를 겪었다. 러시아 제국은 중앙아시아의 카자흐족 등 여러 민족을 식민 지배하며 전통적인 사회 구조와 문화를 파괴했다. 소련 시기에는 '사회주의 변혁'이라는 명목으로 더욱 강력한 동화 정책이 추진되어 중앙아시아 민족들의 정체성과 문화에 큰 영향을 미쳤다.

중동 지역 또한 오스만 제국의 쇠퇴와 서구 열강의 개입으로 부족 사회가 해체되고 근대 국가가 형성되는 과정을 겪었다. 사우디아라비아와 같은 국가에서는 서구식 도시화와 함께 전통적인 유목 생활 방식이 쇠퇴하고 가족 중심의 사회 구조로 변화했다.

3. 3. 1. 중앙아시아

19세기 후반, 러시아 제국은 유라시아 스텝의 중앙아시아와 이 지역의 유목민인 토착 카자흐족을 식민지화하기 시작했다. 1861년 제국 내 농노제 폐지 이후, 해방된 러시아인과 우크라이나인 슬라브족 농노들은 "극심한 가난과 기아"에서 벗어나 시베리아와 중앙아시아에서 "자유로운 토지"를 찾아 이주했다.[103] 1890년대, 상트페테르부르크 등 유럽 러시아 도시의 "증가하는 농민 불안"을 완화하기 위해, 관리들은 수십만 명의 슬라브 농민들이 중앙아시아, 특히 현재의 카자흐스탄과 키르기스탄 영토에 재정착하도록 장려했다.[103]

1890년대와 1900년대 초, 러시아 제국은 "잠재적 정착민"을 위한 경작 가능 토지의 양을 조사하기 위해 여러 정부 위원회를 파견했고, 이들은 스텝 유목민들이 잉여 토지를 보유하고 있으며, 이를 슬라브 정착민에게 할당할 수 있다는 결론을 내렸다. 관리들은 "카자흐족"의 잉여 토지 "강탈"을 "카자흐 칸국이 러시아 왕좌에 복종"하여 토지에 대한 통제권을 "러시아 군주의 재산"으로 이전한 후 "법적으로 정당화될 수 있는" 것으로 보았다.[104] 슬라브 정착민의 중앙아시아 이주는 1906년부터 1912년 사이에 최고조에 달했으며, 약 150만 명의 새로운 슬라브 이주민들이 이 지역으로 유입되었다. 1916년까지 이 지역에는 300만 명의 유럽인 정착민이 있는 것으로 추정되었다.[104] 정착민들은 러시아 제국으로부터 더 크고 비옥한 토지를 받는 등 특혜를 받았고, 카자흐족에게 할당된 경작지는 종종 경작에 쓸모가 없었다. 비옥한 토지에 대한 접근성 상실은 카자흐족 유목 경제에 치명적인 타격이었고, 많은 카자흐족들이 정착 생활에 적응하거나, 가축을 위한 새로운 목초지를 찾아 남쪽으로 이동해야 했다.[104]

일부 카자흐족의 정착은 부족 해체를 가져온 것은 아니었다. 왜냐하면 새로 설립된 대부분의 카자흐족 마을은 같은 씨족과 부족 출신에서 파생된 전직 유목민들이 정착했기 때문이다. 많은 카자흐족들은 자신의 씨족과 부족 정체성을 유지할 수 있었다. 동시에, 러시아 식민지화 이전부터 존재했던 "범-호드(pan-horde) 정체성"은 호드가 폐지되면서 약화되었다.[105] 슬라브 정착민의 유입은 이 지역의 인구 구조를 변화시켰고, 주로 동방 정교회 신앙을 따르는 슬라브 정착민과 목축 유목민과 새롭게 정착한 농부를 모두 포함하는 무슬림 카자흐족, 그리고 카자흐 방언을 사용하고 신체적으로 몽골로이드 특징을 보이는 키르기스인과 카라칼팍인이라는 두 개의 광범위하고 뚜렷한 문화 집단이 등장했다.[105]

차르 식민 정책은 스텝 유목민보다 슬라브 정착민에게 특혜를 주었고, 카자흐족을 ''이노로드치''(이질적인) 범주로 간주하여 분리했다. 이는 두 집단 간의 사회 문화적 긴장을 악화시켰고, 슬라브 인구는 차르주의 식민주의의 대리인으로 여겨져 사회 경제적 문제에 대한 책임이 있다는 견해를 갖게 되었다. 이러한 긴장과 러시아 제국의 억압은 결국 1916년 중앙아시아 봉기로 이어졌다.[106] 러시아 혁명 이후, 1917년에 카자흐족은 널리 흩어졌고, 볼셰비키의 지배가 확립되기 전에 슬라브 정착민과의 내전에서 타격을 입었다.[107]

소련의 국적 정책은 처음에는 지방 정부 기관의 토착화를 강조했지만, 그 근본적인 목적은 유럽의 아프리카 식민지 토착화 정책과 정확히 반대였다. 소련 정책은 '전통적' 내용을 보존하기 위한 것이 아니라 대체하기 위한 것이었다.[108] 사회주의 변혁이라는 명목으로 전통적인 기관의 많은 파괴가 소련 국가에 의해 수행되었으며, 이는 보편적인 소련 교육 과정을 통해 구현되었다. 이 커리큘럼의 경제적, 정치적 논리는 급속한 산업 발전에 적합한 충성스럽고, 현대적이며, 상호 교환 가능한 인구를 만드는 것이었다.[108] 스탈린주의 당국은 중앙아시아 민족들 사이에서 노동 계급 형성의 느린 과정을 한탄했고, 1930년대 후반과 1940년대에 고등 교육 기관에서 중앙아시아 인의 수가 비교적 적은 것은 민족 지도자를 훈련하는 데 몰두한 정권에게 아픈 문제였다.[108]

1930년대 중반에서 후반까지 소련은 러시아의 분노와 비 러시아 민족주의의 고조에 대한 대응으로 이러한 국적 정책을 포기하고, 소수 민족의 억압과 러시아어 사용 의무화를 증가시키는 새로운 정책을 시행했다.[109] 이러한 새로운 정책에 대한 저항은 폴란드인과 독일인 마을에서 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국과 벨로루시 소비에트 사회주의 공화국 국경 지역에서 나타났고, [소련은] 독일인과 폴란드인의 전체 마을을 대상으로 한 선택적 추방과 같은 폭력적인 조치를 취했다. 소련 한인 인구의 중앙아시아로의 추방이 곧 이어질 것이다.[109]

20세기의 수십 년 동안 소련의 지배를 받은 후에도, 당은 중앙아시아 대부분 지역에서 토착 종교 및 씨족 권위를 훼손하는 데 여전히 실패했다.[107]

3. 3. 2. 중동

트란스요르단의 부족 집단은 20세기 초 연합군과의 동맹을 통해 권력을 잡은 압둘라 1세가 이 지역을 장악한 후 부족 사회에서 벗어났다. 히자즈 철도 건설 당시 "이 지역의 부족들은 세금을 납부하거나 징병에 응하는 것을 거부했고, 때로는 중앙 정부에 공개적으로 반란을 일으켰다."[110] 이 동맹은 압둘라 정권에 "정치적 인정을 가져다주었고" 식민지 군사 통제를 통해 이 지역의 "탈부족화"에 기여했다. "권력을 중앙 집중화하기 위해 트란스요르단은 실행 가능한 관료 기구와 군대를 만들고, 기반 시설을 건설하고, 내부 반란을 진압하고, 외부의 침략을 격퇴하고, 사막의 부족들을 탈부족화해야 했다."[110]

유럽의 식민주의와 서구화의 연장선상에서 사우디 아라비아의 도시와 도시 중심지에는 "토착" 도시가 "서구" 도시와 함께 존재하는 두 개의 다른 세계가 존재했다. 광역 중동의 이전 식민지에서는 식민 질서의 일부로 종종 "구 도시" 옆에 두 번째 식민 도시가 건설되었다. 리야드, 제다, 담맘과 같은 사우디 아라비아의 도시들은 20세기에 이러한 유형의 식민지 구성을 보여주었다.[111] 서구인들은 "토착" 도시 중심지에 사는 사람들로부터 스스로를 격리하여 "거의 눈에 띄지 않고 밀폐된 구역"에서 함께 살았다. "사우디 사회의 현대화와 개인화가 빠르게 전개"된 것은 이러한 도시화된 환경에서였으며, 이는 "전통적인 사회 구조"를 무너뜨리고 "사회를 부족에서 벗어나게 하고, 가족을 기본 단위로 만들며, 마침내 가족 자체를 부부 미세 요소로 분열시키는 데 기여"했다.[111] 사우디 아라비아의 통일은 "모든 면에서 사막을 이긴 도시의 승리일 뿐만 아니라 '부족을 이긴 가족의 승리'"였다. 아라비아의 도시화 증가는 서구의 가족 중심 모델과 함께 유목민의 정착 또는 탈부족화와도 일치했다. 많은 유목민 가족은 곧 "자신들의 부족 역사와 소속감을 잃게" 되었다.[111]

3. 4. 오세아니아

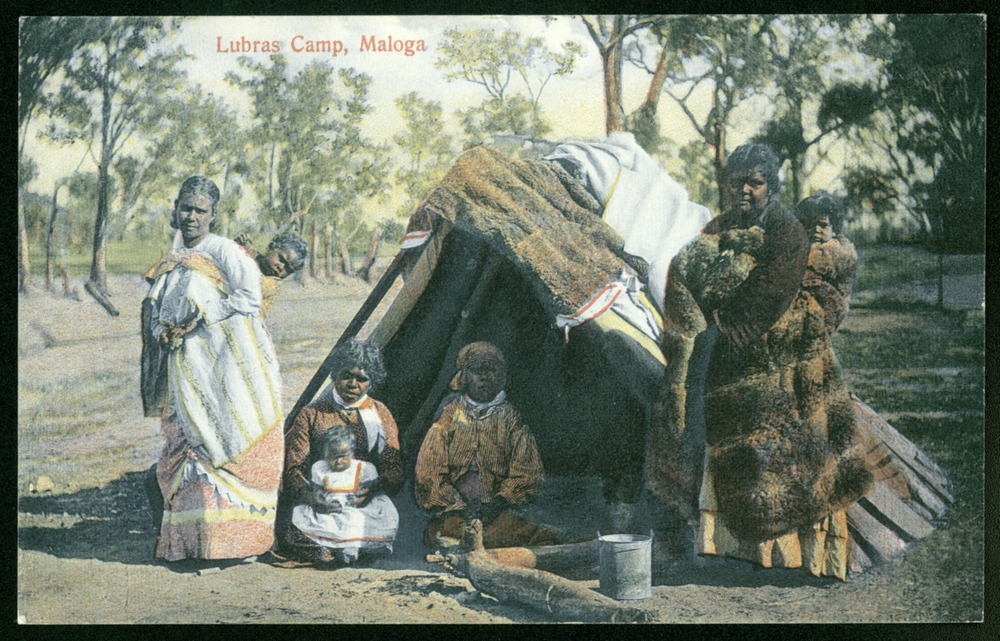

1788년경부터 호주 원주민들은 유럽인들의 침략과 질병으로 인해 급격한 인구 감소를 겪었다. 살아남은 원주민들은 원주민 보호구역이나 선교 정착지 등에 격리되었으며, 유럽인들과의 격차는 더욱 커졌다.[112] 19세기 말에는 원주민에 대한 인종차별적 인식이 만연했고, 이는 1937년 호주 정부의 '원주민 문제' 회의에서 '혼혈' 원주민의 흡수와 '순혈' 원주민의 분류 및 아파르트헤이트 유사 정책으로 이어졌다.[113] 이러한 정책은 원주민 문화를 붕괴시키고 유럽식 삶에 동화시키는 것을 목표로 했다.[5] 1970년까지 도난당한 세대라 불리는 원주민 아이들의 강제 격리가 이루어졌으며, 유럽계 호주인들은 원주민에게 '도덕성' 기준을 강요하며 동화를 시도했다.[117]

3. 4. 1. 호주

1788년, 현재 서방에서 호주라고 불리는 지역에는 약 251,000명의 호주 원주민 (호주 원주민과 토레스 해협 제도민 포함)이 살고 있었던 것으로 추정된다. 1901년까지 유럽 질병, 침략 및 점령으로 인해 인구가 67,000명으로 감소한 것으로 추정된다.[112] 살아남은 원주민 집단은 원주민 보호구역에 수용되거나 선교 정착지에 수용되거나, 시골 마을, 목축지, 농장, 광산 주변에 캠프를 형성하도록 허용되었다.[112] 1880년대까지 "유럽 인구가 주로 도시화"되면서 대부분의 유럽 정착민과 원주민 간의 격차가 점점 더 커졌다.[112]

19세기 말까지 유럽계 호주인 인구 전체에 걸쳐 원주민에 대한 인종차별적 인식이 만연했다.[112] 1882년 사우스오스트레일리아 의회 의원은 포트다윈의 원주민을 '인류의 타락한 표본'으로 묘사했고, 1902년 호주 의회 의원은 '(원주민)은 과학적으로 인간이라는 증거가 전혀 없다'고 말했다.[112]

1937년, 호주 정부는 "원주민 문제"에 관한 주 지도자들의 첫 회의를 열었다. 그들은 "혼혈 원주민의 필요성은 인정했지만 순혈 원주민의 필요성은 인정하지 않았다"고 보고되었다.[113] 회의에서는 "'혼혈'을 백인 기준에 따라 고용을 위해 교육하여 호주 인구에 흡수"해야 한다고 권고했다.[113] 한편, "순혈" 원주민들은 "부족에서 벗어난", "반문명화된", "비문명화된"으로 분류되었다.[113] "반문명화된"과 "비문명화된" 사람들은 부족에서 벗어나지 않고서는 식민지 사회에 통합될 수 없는 것으로 간주되었다.[113] 호주 정부는 이들에 대해 아파르트헤이트와 유사한 정책을 선호했다.[113] "비문명화된" 사람들은 "반문명화된" 및 부족에서 벗어난 범주에 대한 진전이 이루어질 때까지 내버려 두어야 했다.[113]

이러한 관행은 "원주민 문화가 붕괴되었거나 곧 붕괴될 것이며, 유럽식 삶에 동화되는 것이 유일한 합리적인 가능성"이라는 가정하에 시행되었다.[5] 호주 식민 당국은 원주민들이 "'고대 철학과 도덕 규범의 파괴로 인해 잃어버린 인성의 안정성을 대체'"하기 위해 종교 교육을 받아야 한다고 믿었다.[5] 1937년 회의에서 '인종의 운명'이라는 결의안이 통과되었는데, "순혈이 아닌 원주민의 운명은 궁극적으로 연방 사람들에게 흡수되는 것"이라고 명시했다.[115]

1970년까지 호주 전역에서 호주 원주민 어린이들이 가족과 공동체에서 강제로 격리되어 도난당한 세대의 일부가 되었다. 1980년 서호주의 유럽계 호주인과 호주 원주민 관계에 대한 연구에서 케네스 리버만은 유럽계 호주인 정착민들이 원주민에게 "도덕성"의 기준을 강요했다고 지적했다. A. P. 엘킨에 따르면 "유럽 사회는 원주민을 개인주의자로 만들려고 노력하고" 그들에게 "일의 ''도덕적'' 가치"를 가르치고 있었다.[117]

TED 강연에서 도난당한 세대 생존자인 쉴라 험프리스는 부모로부터 빼앗긴 경험, 고아원 수녀들의 고문과 학대, 수년 후 경찰관과 의사들이 그녀의 자녀를 빼앗으려 했던 시도에 대해 이야기했다. 그녀는 어머니와의 관계를 회상하며, 세대 간 분리, 외상, 호주 원주민의 가족 및 공동체 구조의 상실을 초래한 호주 역사의 이 시기에 대한 충격적인 현실을 반영했다.[118]

4. 재부족화

부족 재부족화는 "부족에서 벗어난" 사람들이 원주민 정체성이나 조상의 기원을 가진 공동체와 재식별, 재정립, 재연결 및 재통합하는 것을 의미한다. 식민주의의 영향으로 많은 사람들이 분리되었기 때문에, 현재 부족에서 벗어난 사람들의 역할과 그들이 기원 공동체와 맺는 관계는 복잡하다. 원주민 지식 시스템과의 재연결은 기원 문화의 지식에서 단절된 사람들에게 중요한 요소가 될 수 있다.[119]

이러한 관계의 핵심은 전통적인 삶의 방식을 보호하는 것이다. 원주민 공동체는 "단 하나의 존재 방식만을 인정하는 본질주의"에 저항하는 동시에 "부족 생활의 특징을 정의하는 광대한 별자리의 독특한 전통을 유지"하기 위해 노력한다. 바인 델로리아 주니어 같은 학자들에 따르면, "미국 원주민을 민주적 주류의 소멸과 흡수로부터 보호한 것은 전통적인 지식에 대한 충성"이다.[120]

Retribalization of Native Americans영어[120]

4. 1. 치카노와 멕시코계 미국인

"원주민"의 후손인 치카노와 멕시코계 미국인, 즉 멕시코 원주민은 "부족을 잃은 원주민과 공동체"에 속한다고 묘사되어 왔다.[121] 많은 혼혈인 치카노인들은 또한 메소아메리카 지역 전반에서 옥수수를 기반으로 한 문화에서 이탈한 결과 탈원주민화되었다고 묘사되었다.[122] 치카노 문화는 미국 주류 문화의 "하위 문화"로 존재하는 것이 아니라, 알리시아 가스퍼 데 알바에 의해 "''alter-Native'' 문화, 즉 현재 미국 서부와 남서부로 알려진 토지에 고유한 또 다른 미국 문화"로 자리매김했다. 치카노 문화는 정착민이 부과한 시스템과 구조의 영향을 받았지만, "이민자가 아닌 원주민, 외국인이 아닌 식민지화된, 이방인이 아닌, 백인 미국의 압도적인 헤게모니와 다른" 문화로 불린다.[123]글로리아 E. 안잘두아는 부족 이탈에 대해 언급하며 "치카노의 경우, '멕시코인'은 부족이 아니다. 그래서 어떤 의미에서 치카노와 멕시코인은 '부족 이탈' 상태다. 우리에게는 부족 연계가 없지만, 그렇다고 부족 연계를 증명하는 신분증을 가지고 다닐 필요도 없다"고 말했다. 안잘두아는 또한 "치카노, 유색인종, 그리고 '백인'"이 종종 "우리의 'caras'(얼굴)에 있음에도 불구하고 원주민의 투쟁을 무시하는" 것을 선택했으며, 이러한 "고의적인 무지"에 대한 혐오감을 표현한다. 그녀는 "비록 '부족을 잃은 도시 혼혈'과 치카나/오 모두 회복하고 되찾고 있지만, 이 사회는 더 나은 직업, 학교, 의료 서비스에 대한 동등한 기회를 허용하지 않음으로써 문화적 집단 학살을 통해 도시 혼혈을 죽이고 있다"고 결론짓는다.[124]

미국 주류 문화가 탈부족화된 원주민과 치카노의 성별 및 성적 구성에 미치는 영향을 극복하는 것과 관련하여, 가브리엘 S. 에스트라다는 치카노를 향한 더 높은 수준의 범죄화를 포함하여 "자본주의 백인 (이성애) 성차별주의의 전반적인 구조"가 어떻게 "멕시코 원주민 청소년들이 강간의 신화와 현실과 싸우면서 다른 사람에게 성적 폭력을 가할 수 있는 과잉 남성성적 페르소나를 채택함으로써 동성애 혐오를 더욱 확산시키고 있는지" 논의했다. 이는 "누구에게나 균형 잡힌 원주민 성을 형성하는 것을 제약할 뿐만 아니라 특히... 자신을 게이, 퀴어, ''joto'', 양성애자, [또는] 투 스피릿 등으로 식별하는 사람들에게" 자신의 방식에 고유하지 않은 "동성애에 반대하는 유대-기독교 명령"을 거부하고, 많은 식민지 이전 원주민 사회가 동성애를 공개적으로 수용했다는 것을 인식하게 한다.[125]

로베르토 친틀리 로드리게스는 "분명히 붉거나 갈색이며 이 대륙에 틀림없이 원주민인 사람들이 역사적으로 어떻게, 왜 관료, 법원, 정치인, 학자, 언론에 의해 이방인, 불법, 인간 이하로 여겨지도록 허용했는지" 질문한다.[126] 학자 이네스 에르난데스-아빌라는 치카노인들이 조상과 다시 연결되어 세계적 변화를 창출하는 원동력이 될 수 있다는 점을 반영했다. "각 메스티자/메스티소가 진정으로 자신의 뿌리를 찾고 존경심과 겸손함으로 발견하고, 더 나아가 북미, 중앙 아메리카, 남미 대륙의 원주민으로서 여전히 정체성을 유지하는 사람들을 인정하는 날, 우리는 급진적이 될 것이고 우리의 세계, 우리의 우주, 우리의 삶을 변화시킬 수 있는 훨씬 더 많은 능력을 갖게 될 것이다."[127]

4. 2. 미국 원주민

부족 재부족화는 "부족에서 벗어난" 사람들이 원주민 정체성이나 조상의 기원을 가진 공동체와 다시 연결되는 과정을 의미한다. 식민주의의 영향으로 많은 원주민들이 자신의 기원 문화와 단절되었기 때문에, 원주민 지식 시스템과의 재연결은 이들에게 중요한 요소가 될 수 있다.[119]이러한 관계의 핵심은 전통적인 삶의 방식을 보호하는 것이다. 원주민 공동체는 "단 하나의 존재 방식만을 인정하는 본질주의"에 저항하는 동시에 "부족 생활의 특징을 정의하는 광대한 별자리의 독특한 전통을 유지"하기 위해 노력한다.[120]

미국 원주민 기숙 학교는 19세기 말부터 1973년까지 미국 전역에서 운영되었으며, 원주민 아이들에게 "부족 언어와 전통"을 포기하도록 강요함으로써 탈부족화를 시도했다. 이는 세대 간의 트라우마와 공동체로부터의 단절을 초래했다.[128] 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 강제적인 "교육"을 통해 부족 정체성을 동화시키려는 시도는 실패했다. "학교는 학생들의 인디언 정체성을 계획대로 미국식으로 대체하는 대신, 다른 부족 정체성과 함께 범인디언 정체성을 창출하면서 이를 강화했기" 때문이다.[128]

그 이후로 원주민은 부족 대학 및 직업 교육 프로그램을 통해 추가적인 탈부족화에 저항해 왔다. 재부족화는 "교육 프로그램을 통해 부족 언어 및 문화적 특성의 개발과 활성화"를 영속시키는 수단으로 작용할 수 있다.[133]

도시 원주민은 권한 부여와 자기 이해의 한 형태로 자신의 기원 국가와 점점 더 재식별하고 있다. "일반적인" 또는 범인디언 정체성에서 자신의 기원 부족 정체성으로 전환하는 것은 이 과정을 요약한다.[134]

미국에서는 유럽계 미국인들이 체로키 조상을 주장하는 경우가 있는데, 이는 논란의 대상이 되어 왔다. 학자 킴 탈베어는 "체로키성이 나바호성[예를 들어]이 그렇지 않은 방식으로 백인에게 열려 있는 것 같다. ... 체로키성은 부족이 문화적 채택, 부족 족외혼, 그리고 비교적 개방적인 부족 시민권 기준을 가지고 있기 때문에 인종 전환의 이상적인 목적지이다."라고 지적했다.[135] 라코타 언론인 팀 지아코는 "제 증조할머니는 체로키 공주였습니다"라는 말을 자주 듣는다고 언급했다.[136]

혈통 쿼텀법으로 인해, 20세기 이후의 부족 시민권은 "지배적인 문화적 인종 개념"에 의해 복잡해졌다.[137] DNA 검사 또는 "유전자 계통 검사" 역시 부족에게 점점 더 문제가 되고 있다.[138] 일부 개인은 DNA 검사를 사용하여 자신의 개인적인 이익을 위해 미국에서 소수 지위를 주장하기도 한다.[139] 2019년에는 체로키족이라고 주장하며 3억 달러를 받은 백인 계약업자들의 사례도 있었다.[140]

"부족 공동체는 때때로 그들의 공동체와 희미하거나 존재하지 않는 연관성을 가진 사람들이 자신의 개인적인 정체성 탐구와 때로는 이익을 위해 문화적 지식이나 문화적 장소에 접근하기를 원한다는 느낌을 받는다."[141]

참조

[1]

서적

Millet 2018, p. 75

[2]

서적

Gonzalez 2012, p. 69

[3]

서적

Schmink and Wood 1992, p. 37-39

[4]

서적

Rodriguez 2014, p. 18

[5]

서적

Stanner 2011, p. 158

[6]

서적

Millet 2018, p. 68

[7]

서적

Hickel 2015, p. 91-94

[8]

서적

Moraga 2011, p. 220

[9]

서적

Bonfil Batalla 1996, p. 46

[10]

서적

Gonzalez 2012, p. 213

[11]

서적

Eder 1992, p. 5-6

[12]

웹사이트

Detribalize

https://www.merriam-[...]

2019-07-20

[13]

웹사이트

Detribalize

https://www.dictiona[...]

2019-07-20

[14]

웹사이트

Detribalize

https://dictionary.c[...]

2019-07-20

[15]

서적

Mamdani 2018, p. 7

[16]

서적

Parrs 2017, p. 65

[17]

서적

Bovenkerk 1975, p. 27

[18]

서적

Robertson 2015, p. 143

[19]

서적

Watson 1958, p. 4-6

[20]

서적

Mazrui 1978, p. 239-240

[21]

서적

Harlow 2003, p. 1

[22]

서적

Conrad [1902] 1990, p. 7

[23]

서적

Millet 2018, p. 80-81

[24]

서적

Millet 2018, p. 82-84

[25]

서적

Blitstein 2006, p. 285

[26]

서적

Vail 1991, p. 13

[27]

서적

Blitstein 2006, p. 285-286

[28]

서적

Blitstein 2006, p. 286-287

[29]

서적

Jennings 2004, p. 27-29

[30]

서적

Blitstein 2006, p. 291-292

[31]

서적

Mamdani 2018, p. 25-26

[32]

서적

Millet 2018, p. 64

[33]

서적

Millet 2018, p. 65-67

[34]

웹사이트

Missionary settlement in Southern Africa 1800-1925

https://www.sahistor[...]

2019-07-21

[35]

웹사이트

European missionaries in southern Africa: the role of the missionaries

https://www.sahistor[...]

2019-07-21

[36]

서적

Millet 2018

[37]

서적

Millet 2018

[38]

서적

Millet 2018

[39]

서적

Millet 2018

[40]

서적

Millet 2018

[41]

서적

Hickel 2015

[42]

서적

Hickel 2015

[43]

서적

Hickel 2015

[44]

서적

Hickel 2015

[45]

서적

Hickel 2015

[46]

서적

Hickel 2015

[47]

서적

Norval 1996

[48]

서적

Wood 1977

[49]

서적

Boehmer 2010

[50]

서적

Rodríguez 2014

[51]

서적

Rodríguez 2014

[52]

서적

Beebe and Senkewicz 2015

[53]

간행물

"We Most Certainly Do Have a Language" Decolonizing Discourses of Language Extinction

https://read.dukeupr[...]

2023

[54]

서적

Native Brazil: Beyond the Convert and the Cannibal, 1500-1900

University of New Mexico Press

2014

[55]

서적

Langfur 2014

[56]

서적

Schmink and Wood 1992

[57]

서적

Harris 2010

[58]

서적

Langfur 2014

[59]

서적

Harris 2010

[60]

서적

MacMillan 1995

[61]

서적

Langfur 2014

[62]

서적

Schmink and Wood 1992

[63]

서적

Langfur 2014

[64]

서적

Langfur 2014

[65]

서적

Langfur 2014

[66]

서적

Schmink and Wood 1992

[67]

서적

Treece 2000

[68]

서적

Herndon and Gibbon 1854

[69]

서적

Herndon and Gibbon 1854

[70]

서적

Bonfil Batalla 1996

[71]

문헌

[72]

문헌

[73]

문헌

[74]

문헌

[75]

문헌

[76]

문헌

[77]

문헌

[78]

문헌

[79]

문헌

[80]

문헌

[81]

문헌

[82]

문헌

[83]

문헌

[84]

문헌

[85]

문헌

[86]

문헌

[87]

문헌

[88]

문헌

[89]

문헌

[90]

서적

Encyclopaedia Britannica Almanac 2010

Encyclopaedia Britannica, Inc.

[91]

간행물

Ethnic Identification and its Consequences for Measuring Inequality in Mexico

2014-08

[92]

문헌

[93]

문헌

[94]

문헌

[95]

문헌

[96]

문헌

[97]

서적

Report of Special Committee to Investigate the Indian Problem of the State of New York: Appointed by the Assembly of 1888, Transmitted to the Legislature, February 1, 1889

https://books.google[...]

Troy Press Company

[98]

문헌

[99]

문헌

[100]

문헌

[101]

문헌

[102]

문헌

[103]

문헌

[104]

문헌

[105]

문헌

[106]

문서

Ubiria 2015

[107]

문서

Findley 2004

[108]

문서

Blitstein 2006

[109]

문서

Blitstein 2006

[110]

문서

Piro 1998

[111]

문서

Ménoret 2005

[112]

문서

Stanner 2011

[113]

문서

Stanner 2011

[114]

서적

Aboriginal welfare : initial conference of Commonwealth and state Aboriginal authorities held at Canberra, 21st to 23rd April, 1937

https://nla.gov.au/n[...]

Canberra : L.F. Johnston, Commonwealth Government Printer

[115]

문서

Schimmel 2005

[116]

간행물

Culture, History, and Health in an Australian Aboriginal Community: The Case of Utopia

2012-08

[117]

문서

Liberman 1980

[118]

웹사이트

My stolen childhood, and a life to rebuild {{!}} Sheila Humphries {{!}} TEDxPerth

https://www.youtube.[...]

2018-06-01

[119]

문서

Gonzalez 2012

[120]

문서

Grande 2015

[121]

문서

Gonzalez 2012

[122]

문서

Rodríguez 2014

[123]

문서

Gasper De Alba 2002

[124]

문서

Anzaldúa 2009

[125]

문서

Estrada 2002

[126]

문서

Rodríguez 2014

[127]

문서

Estrada 2002

[128]

문서

Leforestier 2016

[129]

문서

Leforestier 2016

[130]

간행물

Educational Practices in Two Nineteenth Century American Indian Mission Schools

1992-10

[131]

문서

A Worthy Work in a Needy Time: The Montana Industrial School for Indians (Bond's Mission ) 1886–1897

Self-published in Billings, Mont.: M. Pease, [1993]

[132]

서적

Wives and husbands : gender and age in Southern Arapaho history

University of Oklahoma Press

2010

[133]

문서

Leforestier 2016

[134]

문서

Straus and Valentino 1998

[135]

문서

TallBear 2013

[136]

문서

Justice 2006

[137]

문서

TallBear 2013

[138]

문서

TallBear 2013

[139]

문서

TallBear 2013

[140]

뉴스

Claiming to be Cherokee, contractors with white ancestry got $300 million

https://www.latimes.[...]

2019-06-26

[141]

서적

TallBear 2013

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com