호산구

1. 개요

호산구는 골수에서 생성되는 백혈구의 일종으로, 활성화 시 다양한 기능을 수행한다. 호산구는 양이온 과립 단백질 생성 및 방출, 반응성 산소 종 생성, 류코트리엔 및 프로스타글란딘과 같은 지질 매개체 생성, 성장 인자 및 사이토카인 생성 등의 역할을 한다. 호산구는 알레르기 반응, 천식, 기생충 감염, 바이러스 감염, 염증 과정, 특정 생물학적 과정, T 세포에 대한 항원 제시 등 다양한 생체 활동에 관여하며, 알레르기성 비염의 진단 기준으로 활용되기도 한다. 호산구의 과도한 증가는 호산구증가증을 유발하며, 천식, 알레르기성 비염, 호산구 증가 증후군 등 다양한 질환과 관련이 있다. 호산구 관련 질환은 코르티코스테로이드, 단클론 항체 치료법, 수용체 길항제, 이마티닙 등을 통해 치료한다.

이미지 준비중입니다.

| 계통 | 면역계 |

|---|---|

| 발음 | ) |

| 설명 | 백혈구의 일종 |

|---|---|

| 역할 | 면역 반응 조절 |

이미지 준비중입니다.

2. 기능

호산구는 백혈구의 일종으로, 주로 알레르기 반응 조절과 기생충 감염 방어 기능을 수행한다. 특히 I형 알레르기 반응 시 수가 증가하며, 히스타민을 불활성화하여 알레르기 반응을 조절한다. 또한 헬민스(벌레)와 같은 기생충의 침입에 대응하며, 특정 기생충 감염 시 수가 증가할 수 있다.

약한 탐식 능력으로 체내 이물질 제거에도 일부 기여하며, 과립 내 풍부한 RNase를 통해 바이러스 감염과 싸우기도 한다. 염증 반응 중에는 피브린 제거에 관여하고, T 세포에 항원 제시를 하는 기능도 있다.

또한, 호산구는 사춘기 이후의 유선 발달, 발정 주기, 동종이식 거부 및 신생물 발생 등 여러 다른 생물학적 과정에도 관여한다. 하지만 천식 등 일부 질환에서는 과도하게 활성화되어 조직 손상과 염증을 유발하기도 한다.

2.1. 면역 반응 조절

상피 내 호산구">

상피 내 호산구">

호산구는 다양한 면역 반응 조절에 관여하며, 특히 알레르기 반응과 기생충 감염 시 중요한 역할을 수행한다. 활성화된 호산구는 여러 종류의 물질을 분비하여 면역 반응을 조절한다.

호산구가 분비하는 주요 물질은 다음과 같다.

이러한 물질들을 통해 호산구는 다양한 면역 반응에 참여한다.

* [[알레르기]] 반응: 호산구는 호염기구, 비만 세포와 함께 알레르기 반응 및 천식 발생의 중요한 매개체이며 질병의 심각성과 관련이 있다. 특히 I형 알레르기 반응 시 호산구 수가 증가하며, 히스타민을 불활성화하여 반응을 조절하는 역할도 수행한다. 비강 점막에 호산구가 축적되는 것은 알레르기성 비염(코 알레르기)의 주요 진단 기준 중 하나이다.

* [[기생충]] 감염: 호산구는 헬민스(벌레)와 같은 기생충 감염에 대항하는 역할을 하며, 특정 기생충 감염 시 수가 증가할 수 있다. I형 알레르기와 함께 기생충 감염은 호산구 증식의 주요 원인이다.

* 바이러스 감염: 호산구는 과립 내에 RNase를 풍부하게 함유하고 있어 바이러스 감염과 싸우는 역할을 한다.

* [[염증]] 반응: 염증 과정에서 피브린 제거에 관여한다. 그러나 천식과 같은 질병에서는 호산구가 조직 손상과 염증의 원인이 되기도 한다. 특히 IL-5 수치가 높으면 호산구가 혈관 내피 세포에 더 잘 부착되어 염증과 조직 손상을 유발할 수 있다.

* 기타: 호산구는 약한 탐식 능력을 가지며, T 세포에 대한 항원 제시와 관련이 있다. 또한 사춘기 이후의 유선 발달, 발정 주기, 동종이식 거부 및 신생물을 포함한 다른 생물학적 과정에도 관여한다.

2.2. 알레르기 질환과의 연관성

호산구는 호염기구, 비만 세포와 함께 알레르기 반응 및 천식 발생의 중요한 매개체이며 질병의 심각성과 관련이 있다. 실제로 호산구는 천식을 포함한 여러 질병에서 조직 손상과 염증의 원인이 되기도 한다. 예를 들어, 높은 수준의 인터루킨-5는 호산구가 혈관 내피 세포에 더 잘 달라붙게 만들어 염증과 조직 손상을 유발할 수 있다.

비강 점막에 호산구가 축적되는 것은 알레르기성 비염의 주요 진단 기준 중 하나로 여겨진다. 호산구는 I형 알레르기 반응 시 증가하며, 알레르기 반응 조절에 관여하고 히스타민을 불활성화하는 역할도 한다. I형 알레르기 외에도 기생충 감염 시에도 호산구 수치가 증가할 수 있다.

3. 과립 단백질

호산구는 면역 자극에 의해 활성화되면 탈과립화 과정을 거쳐 내부에 저장된 다양한 과립 단백질을 방출한다. 이 단백질들은 세포 독성을 가지고 있어 특정 상황에서는 조직 손상이나 기능 장애를 유발할 수도 있다.

호산구의 과립은 크게 두 종류로 나눌 수 있다.

1. 결정질 과립: 전자 현미경으로 관찰 시 결정 구조를 보이는 과립이다. 주로 다음과 같은 네 가지 주요 단백질을 포함하며, 이들은 기생충 방어, 항바이러스 작용 등 다양한 면역 반응에 관여한다.

* 주요 염기성 단백질 (MBP)

* 호산구 양이온 단백질 (ECP)

* 호산구 과산화효소 (EPX)

* 호산구 유래 신경독 (EDN)

이 외에도 결정질 과립에는 히스타민의 작용을 중화하는 히스타미나제(histaminase)와 호염기구에서 분비된 류코트리엔을 중화하는 아릴설파타제(arylsulfatase) 등이 포함되어 있다.

2. 아줄체 과립: 리소자임(lysozyme)을 포함하고 있어, 호산구가 포식 작용을 통해 삼킨 이물질을 분해하는 역할을 한다.

3.1. 주요 과립 단백질의 기능

면역 자극에 의해 활성화된 호산구는 탈과립화 과정을 거쳐 여러 종류의 세포 독성 과립 단백질을 방출한다. 이 단백질들은 특정 상황에서 조직 손상이나 기능 장애를 유발할 수도 있다. 주요 과립 단백질과 그 기능은 다음과 같다.

* [[주요 염기성 단백질]] (MBP): 기생충, 특히 원생동물이나 선충류와 같은 기생 생물에 대해 세포 독성을 나타낸다. 또한 비만 세포와 호염기구의 탈과립화를 유도하며, 말초 신경계의 구조를 재형성하는 데 관여하는 것으로 알려져 있다.

* [[호산구 양이온 단백질]] (ECP): 표적이 되는 세포의 막에 독성을 가진 구멍을 만들어 다른 세포 독성 분자들이 세포 내부로 침투할 수 있게 한다. 이를 통해 세포 증식을 억제하고, B 세포에 의한 항체 생성을 방해하며, 비만 세포의 탈과립화를 유도할 수 있다. 또한 섬유아세포를 자극하여 점액이나 글리코사미노글리칸 같은 물질을 분비하게 만들기도 한다. ECP는 기생충에 대한 독성 외에도 리보핵산 분해효소 활성을 가져 항바이러스 단백질로서의 역할을 수행한다.

* [[호산구 과산화효소]] (EPX): 활성 산소나 반응성 질소 중간체와 같은 물질을 생성하여 표적 세포에 산화 스트레스를 유발한다. 이는 세포 자멸사나 괴사와 같은 과정을 통해 세포를 사멸시키는 결과를 낳는다. EPX 역시 기생충에 대한 세포 독성을 지닌다.

* [[호산구 유래 신경독]] (EDN): ECP와 유사하게 리보핵산 분해효소 활성을 가지며 항바이러스 단백질로 기능한다. 이름에서 알 수 있듯이 신경독으로 작용하여 신경계에 영향을 미칠 수 있다.

이들 단백질 중 주요 염기성 단백질(MBP), 호산구 양이온 단백질(ECP), 호산구 과산화효소(EPX)는 다양한 조직에 독성을 나타낼 수 있으며, 특히 기생충 감염에 대한 방어 기전에서 중요한 역할을 한다. 호산구 양이온 단백질(ECP)과 호산구 유래 신경독(EDN)은 공통적으로 항바이러스 활성을 가진다.

4. 임상적 의의

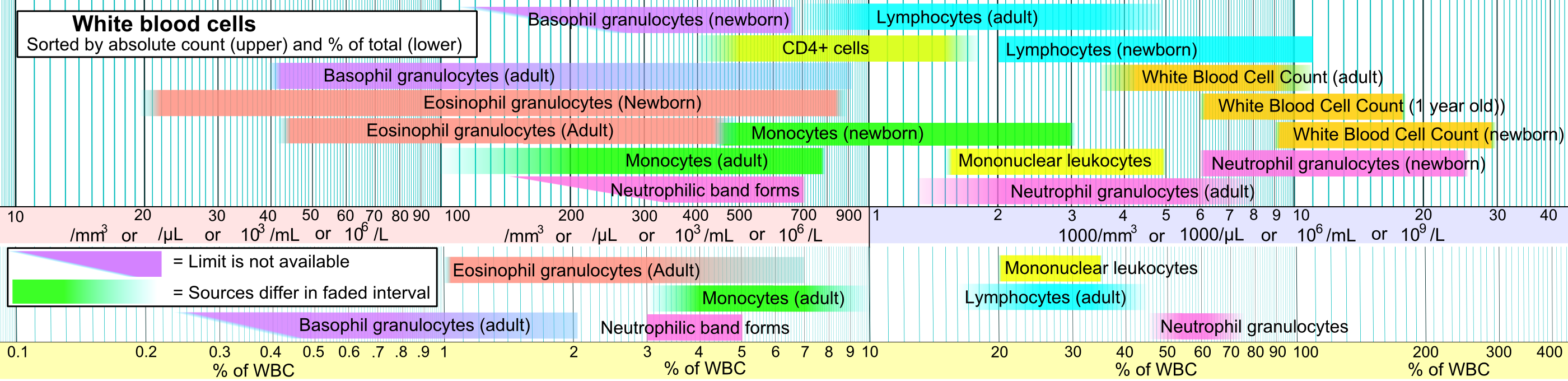

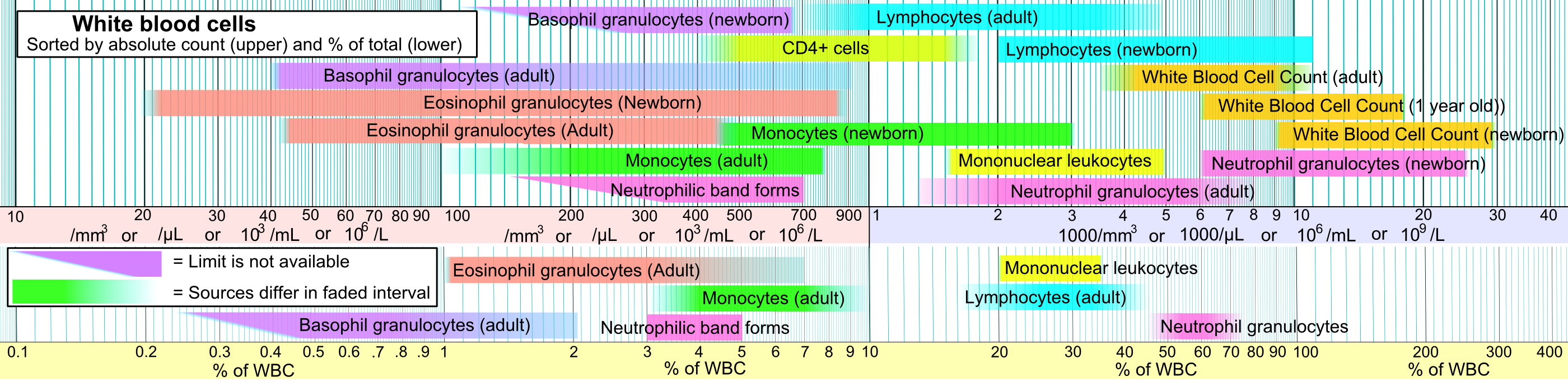

혈중 호산구 수치는 특정 항염증제의 효과를 예측하는 지표로 활용될 수 있다는 강력한 증거가 있다. 임상적 활용이 늘고 있음에도 불구하고, '정상' 혈중 호산구 수치에 대한 데이터는 아직 부족한 편이다. 호산구 수치는 분포가 오른쪽으로 치우쳐 있어, 평균값보다는 중앙값이 정상 범위를 판단하는 데 더 유용하다. 대규모 연구에서 중앙값을 보고한 경우는 드물지만, 건강한 사람의 혈중 호산구 수치 중앙값은 100 cells/μL, 95번째 백분위수는 420 cells/μL로 나타났다. 따라서 건강한 성인의 정상 혈중 호산구 수치 중앙값은 약 100 cells/μL이며, 400 cells/μL 이상은 정상 범위를 벗어나는 것으로 본다. 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 관리에서 사용되는 기준치인 150 또는 300 cells/μL는 이러한 정상 범위 안에 속한다.

4.1. 호산구증가증

혈액 1마이크로리터당 500개 이상의 호산구가 존재하는 경우 호산구증가증이라고 한다. 이는 일반적으로 기생충의 장 감염, 자가면역 질환 및 결합 조직 질환(류마티스 관절염, 전신성 홍반성 루푸스 등), 악성 질환(호산구성 백혈병, 클론성 과다 호산구증가증, 호지킨 림프종 등), 림프구 변이 과다 호산구증가증, 광범위한 피부 질환(예: 박탈성 피부염), 애디슨병 및 낮은 코르티코스테로이드 생성(코르티코스테로이드는 혈액 호산구 수치를 억제함), 역류성 식도염(호산구가 식도의 편평 상피에서 발견됨), 호산구성 식도염, 페니실린과 같은 특정 약물 사용 등 다양한 원인에 의해 나타날 수 있다. 그러나 호산구증가증의 가장 흔한 원인은 천식과 같은 알레르기 질환이다. 1989년에는 오염된 L-트립토판 보충제가 호산구-근육통 증후군으로 알려진 치명적인 형태의 호산구증가증을 유발했으며, 이는 1981년 스페인의 독성 오일 증후군과 유사한 사례였다.

호산구는 천식 발병에 중요한 역할을 하며, 축적된 호산구의 수는 천식 반응의 심각도와 관련이 있다. 생쥐 모델 연구에서는 호산구증가증이 높은 인터루킨-5 수치와 관련이 있는 것으로 나타났다. 또한, 천식 환자를 대상으로 한 점막 기관지 생검에서도 높은 수준의 인터루킨-5가 발견되었으며, 이는 호산구 수치 증가로 이어졌다. 이렇게 높은 농도로 침윤된 호산구는 염증 반응을 유발하며, 궁극적으로 기도 재형성 및 호흡 곤란을 초래할 수 있다.

호산구는 천식 환자의 폐에서 조직 손상을 유발할 수도 있다. 폐의 탈과립 부위와 천식 환자의 가래에서는 세포 독성을 나타낼 수 있는 수준의 호산구 주요 염기성 단백질 및 호산구 유래 신경독소가 높은 농도로 관찰된다.

호산구증가증과 관련된 질환은 다음과 같다.

* 코 용종

* 호산구 증가 증후군

* 호산구성 근막염

* 웰스 증후군(호산구성 연조직염)

* 만성 호산구성 백혈병/특발성 호산구 증가 증후군

* 호산구성 폐렴

* 키무라병

* 호산구성 다발 혈관염 육아종증

* 호산구성 소화관 질환

4.2. 호산구 관련 질환

혈액 1마이크로리터당 500개 이상의 호산구가 존재하는 경우를 호산구증가증이라고 한다. 이는 일반적으로 다음과 같은 다양한 상황에서 나타날 수 있다.

* 기생충의 장 감염

* 자가면역 질환 및 결합 조직 질환 (류마티스 관절염, 전신성 홍반성 루푸스 등)

* 악성 질환 (호산구성 백혈병, 클론성 과다 호산구증가증, 호지킨 림프종 등)

* 림프구 변이 과다 호산구증가증

* 광범위한 피부 질환 (예: 박탈성 피부염)

* 애디슨병 및 낮은 코르티코스테로이드 생성 (코르티코스테로이드는 혈액 호산구 수치를 억제함)

* 역류성 식도염 (호산구가 식도의 편평 상피에서 발견됨)

* 호산구성 식도염

* 특정 약물 사용 (예: 페니실린)

그러나 호산구증가증의 가장 흔한 원인은 천식과 같은 알레르기 질환이다. 과거에는 오염된 L-트립토판 보충제로 인해 1989년 호산구-근육통 증후군이라는 치명적인 형태의 호산구증가증이 발생했으며, 이는 1981년 스페인의 독성 오일 증후군과 유사한 사례로 기록되었다.

특히 호산구는 천식 발병 기전에서 중요한 역할을 한다. 축적된 호산구의 수는 천식 반응의 심각도와 관련이 깊다. 생쥐를 이용한 연구에서는 호산구증가증이 높은 인터루킨-5 수치와 연관되어 있음이 밝혀졌다. 또한 천식 환자의 점막 기관지 생검에서도 높은 농도의 인터루킨-5가 발견되어 호산구 수치 증가와의 관련성을 시사한다. 이렇게 증가한 호산구가 조직에 침윤하면 염증 반응을 유발하며, 이는 궁극적으로 기도의 구조적 변화(재형성)를 일으키고 호흡 곤란으로 이어질 수 있다.

뿐만 아니라 호산구는 천식 환자의 폐 조직 손상을 직접 유발하기도 한다. 폐의 탈과립 부위나 천식 환자의 가래에서는 세포 독성을 나타낼 수 있는 수준의 호산구 주요 염기성 단백질 및 호산구 유래 신경독소가 높은 농도로 관찰된다.

호산구와 관련된 다른 질환들은 다음과 같다.

* 코 용종

* 호산구 증가 증후군

* 호산구성 근막염

* 웰스 증후군(호산구성 연조직염)

* 만성 호산구성 백혈병/특발성 호산구 증가 증후군

* 호산구성 폐렴

* 키무라병

* 호산구성 다발 혈관염 육아종증

* 호산구성 소화관 질환

5. 치료

호산구 수치가 비정상적으로 높아져 발생하는 여러 자가면역 질환이나 관련 상태를 조절하기 위한 다양한 치료법이 있다. 대표적인 치료 방법은 다음과 같다.

* [[코르티코스테로이드]]: 세포자멸사를 촉진하여 혈액 내 호산구 수를 빠르게 감소시키는 효과가 있다.

* [[단클론 항체 치료법]]: 특정 사이토카인(예: IL-5, IL-13)이나 그 수용체(예: IL-5 수용체)를 표적으로 하여 호산구의 생성, 활성화, 생존을 억제하거나 항체 의존성 세포 독성(ADCC) 등을 통해 직접 제거하는 방식이다. 메폴리주맙, 레슬리주맙, 벤랄리주맙, 두필루맙, 레브리키주맙 등이 개발되어 사용되고 있다.

* [[수용체 길항제]]: 류코트리엔 합성을 억제하거나 관련 수용체를 차단하는 약물이 사용된다.

* [[이마티닙]]: 특정 유형의 과다 호산구성 백혈병 치료에 사용되며, PDGF-BB 신호 전달을 억제한다.

이 외에도 리소좀과 유사한 호산구 과립을 표적으로 하여 세포자멸사를 유도하는 리소좀 친화성 제제에 대한 연구도 진행 중이다.

5.1. 최신 치료 동향

호산구로 인한 자가면역 질환 및 상태를 치료하기 위해 다양한 방법들이 사용되고 있다. 전통적으로 코르티코스테로이드는 세포자멸사를 촉진하여 혈액 내 호산구 수를 빠르게 감소시키는 데 사용되었다. 또한, 류코트리엔 합성을 막거나 수용체를 차단하는 수용체 길항제나 특정 백혈병 치료에 사용되는 이마티닙 등도 활용된다.

최근에는 특정 분자를 정밀하게 표적하는 단클론 항체 치료법이 활발히 개발 및 사용되고 있다. 주요 기전은 다음과 같다.

* [[인터류킨-5]](IL-5) 경로 차단: IL-5는 호산구의 생성, 분화, 활성화에 핵심적인 역할을 하는 사이토카인이다.

* 메폴리주맙과 레슬리주맙은 IL-5 자체에 직접 결합하여 그 기능을 차단함으로써 호산구 생성을 억제한다.

* 벤랄리주맙은 호산구 표면에 있는 인터류킨-5 수용체의 알파 소단위에 결합한다. 이를 통해 호산구의 기능을 억제할 뿐만 아니라, 항체 의존성 세포 독성(ADCC) 및 세포자멸사를 유도하여 염증을 유발하는 호산구의 수를 직접적으로 줄인다.

* [[인터류킨-13]](IL-13) 경로 차단: 두필루맙과 레브리키주맙은 IL-13 또는 그 수용체를 표적으로 작용한다. IL-13은 호산구가 염증 부위로 이동하고 부착하는 데 관여하는 부착 분자의 발현을 증가시킨다. 이들 약물은 IL-13 신호 전달을 차단하여 부착 분자 수를 줄임으로써, 특히 천식 환자에서 호산구성 염증을 완화하는 효과를 보인다.

이 외에도 리소좀 친화성 제제를 이용하여 호산구 내 리소좀과 유사한 과립을 표적으로 삼아 세포자멸사를 유도하는 방식도 연구되고 있다.

6. 발생

호산구는 골수에서 조혈모세포로부터 분화되어 생성된다. 이 과정은 여러 전사 인자와 사이토카인에 의해 정교하게 조절된다. 특히, TH2 세포와 ILC2 세포에서 발현되는 전사 인자 GATA-3는 IL-5를 포함한 TH2 사이토카인의 생성을 촉진한다. IL-5는 골수 내 전구 세포로부터 호산구로의 분화 및 발달을 조절하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 호산구 계통으로의 분화 운명은 GATA 및 C/EBP와 같은 다른 전사 인자들에 의해서도 결정된다.

호산구는 골수를 떠나 혈액으로 방출되기 전에 세포 내에 많은 이차 과립 단백질을 생성하고 저장하는 과정을 거친다. 성숙 후, 호산구는 혈액을 통해 순환하며, CCL11 (eotaxin-1), CCL24 (eotaxin-2), CCL5 (RANTES)와 같은 케모카인과 5-HETE 및 5-oxo-ETE, LTB4와 같은 특정 류코트리엔, 그리고 MCP1/4와 같은 신호 물질에 반응하여 조직의 염증 부위나 기생충 감염 부위로 이동하게 된다. 또 다른 TH2 사이토카인인 인터루킨-13은 혈관 내피세포에 VCAM-1 및 ICAM-1과 같은 부착 분자의 발현을 증가시켜 호산구가 혈관벽에 부착하고 조직으로 이동하는 것을 용이하게 하여 골수 탈출을 촉진한다.

호산구가 활성화되면 세포 용해가 일어나 세포가 파괴되면서 세포 외 DNA 트랩(extracellular DNA traps, EETs)에서 발견되는 호산구 과립이 방출된다. 이러한 DNA 트랩은 높은 농도에서 세포 손상을 유발할 수 있는데, 이는 트랩에 포함된 과립들이 구조적 손상을 일으키는 호산구 독소의 분비를 유도하기 때문이다. 한편, 호산구 과립 단백질 발현은 비암호화 RNA인 EGOT에 의해 조절될 수 있다는 증거가 있다.

7. 동물 연구

지방 조직 내에서 CCR2가 결핍된 생쥐는 호산구 수가 증가하고, 대체 대식세포 활성이 더 크며, 제2형 사이토카인 발현 경향을 보인다. 이러한 효과는 생쥐가 고지방 식단으로 비만 상태가 되었을 때 더욱 심화되는 것으로 관찰되었다.

기생충의 일종인 톡소카라 카니스(Toxocara canis)에 감염시켜 호산구 증가증을 유발한 생쥐 모델에서는 비장에서 IL-5 전령 RNA가 증가하는 것이 확인되었다.

한편, 알레르기 유발 물질인 난단백질(OVA)을 이용하여 천식을 유도한 생쥐 모델에서는 TH2 반응이 더 높게 나타났다. 이 생쥐 모델에 IL-12를 투여하여 TH1 반응을 유도하면 TH2 반응이 억제되었는데, 이는 TH2 사이토카인이 부족한 생쥐는 천식 증상을 나타낼 가능성이 현저히 낮다는 점을 시사한다.