벡터 다발

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

벡터 다발은 위상 공간 위에 정의되는 수학적 구조로, 각 점마다 유한 차원 벡터 공간인 올(fiber)을 갖는 일종의 공간이다. 국소적으로는 밑 공간과 벡터 공간의 곱으로 나타낼 수 있으며, 이를 국소 자명화라고 한다. 벡터 다발은 올의 차원이 모든 점에서 같으면 계수를 갖는다고 하며, 계수가 1인 벡터 다발은 선 다발이라고 한다.

벡터 다발은 직합, 텐서곱, 쌍대 다발 등의 연산을 통해 새로운 벡터 다발을 생성할 수 있으며, 이러한 연산은 벡터 공간 연산을 섬유별로 수행하여 정의된다. 매끄러운 다양체 위에서는 매끄러운 함수를 기반으로 하는 매끄러운 벡터 다발을 정의할 수 있으며, 접다발, 연관 벡터 다발 등이 그 예시이다.

벡터 다발은 위상 K-이론과 같은 이론을 통해 분류되며, 이는 복소 벡터 다발의 동형류를 이용하여 정의되는 아벨 군이다. 또한, 벡터 다발은 계량, 복소 구조 등 추가적인 구조를 가질 수 있으며, 바나흐 공간을 올로 갖는 바나흐 다발이나, 더 일반적인 섬유 다발로 확장될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 정의

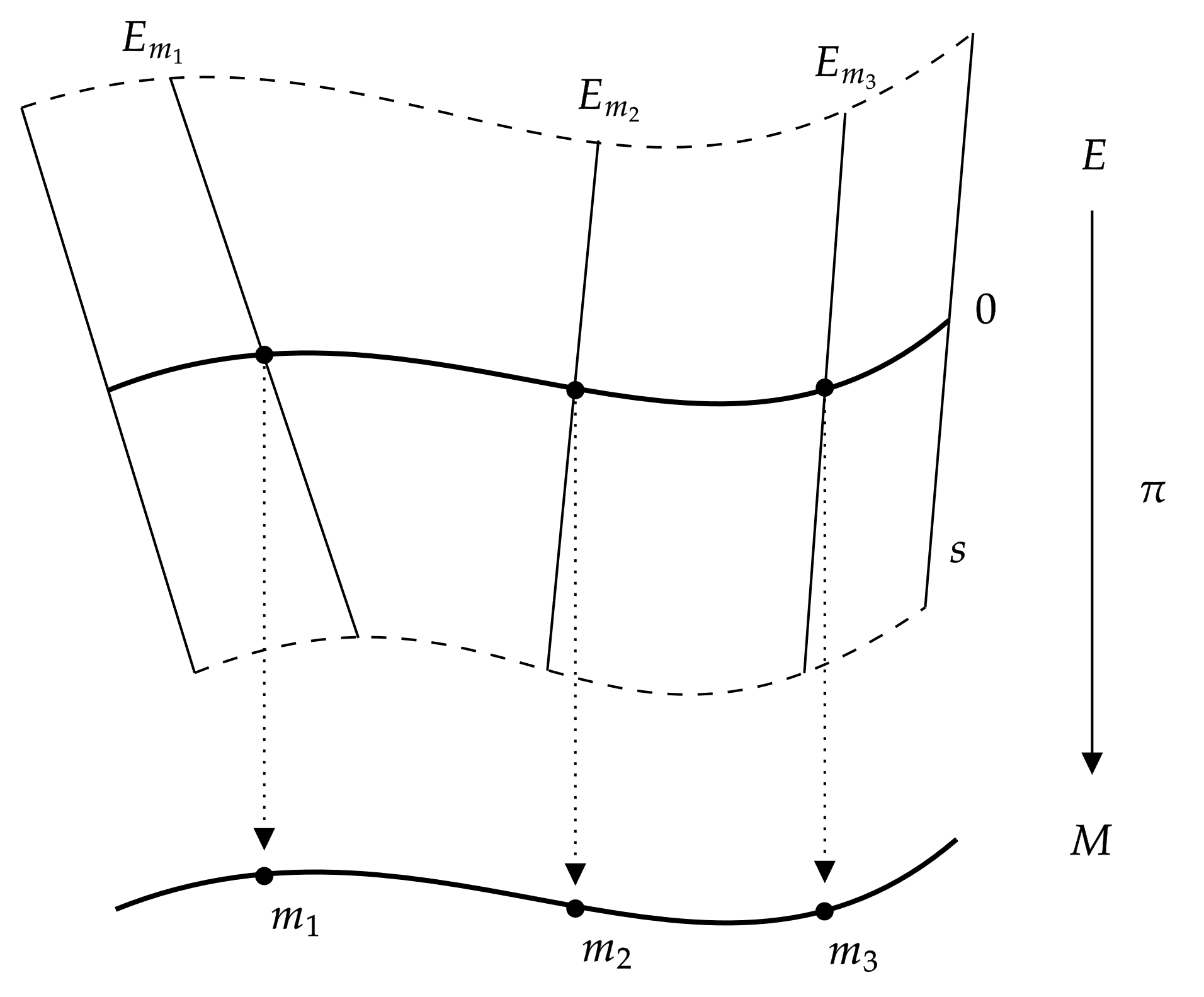

벡터 다발은 위상 공간 의 각 점 에 벡터 공간 를 대응시키되, 이 벡터 공간들이 "국소적으로는" 와 고정된 벡터 공간의 데카르트 곱처럼 보이도록 "잘 붙여놓은" 구조를 말한다.

가장 간단한 예는 자명한 다발(trivial bundle|트리비얼 번들영어)이다. 이는 밑공간 와 고정된 차원 벡터 공간 의 곱공간 로 정의된다. 이때 다발 사영 는 단순히 로 주어진다. 모든 점 에서 올 는 와 동형이다.

일반적으로 벡터 다발은 자명하지 않을 수 있다. 대표적인 예로 미분 가능 다양체 의 접다발 이 있다. 이는 의 각 점 에 그 점에서의 접공간 을 대응시킨 것이다. 예를 들어, 2차원 구의 접다발은 털 뭉치 정리에 의해 자명하지 않다.

정식으로 실수 벡터 다발은 다음 요소들로 구성된다.

# 위상 공간 (밑공간 또는 기저 공간) 및 위상 공간 (전체 공간)

# 연속 함수인 전사 함수 (다발 사영 또는 사영)

# 의 모든 점 에 대해, 올 에 주어진 유한 차원 실수 벡터 공간 구조

이 요소들은 다음 국소 자명화(local trivialization) 조건을 만족해야 한다. 의 모든 점 에 대해, 를 포함하는 열린 근방 , 자연수 , 그리고 위상동형사상

:

가 존재하여, 모든 에 대해 다음 두 조건이 성립한다.

- 모든 벡터 에 대해 이다. (즉, 는 올을 보존한다.)

- 사상 는 두 벡터 공간 와 올 사이의 선형 동형사상이다.

국소 자명화 조건은 벡터 다발이 국소적으로는 밑공간과 벡터 공간의 곱, 즉 자명한 다발처럼 보인다는 것을 의미한다.

각 올 는 유한 차원 벡터 공간이므로 차원 를 가진다. 국소 자명화 조건에 의해 함수 는 국소 상수 함수이며, 따라서 의 각 연결 성분 위에서 상수 값을 갖는다. 만약 모든 에 대해 가 동일한 상수 와 같다면, 를 벡터 다발의 계수(rank|랭크영어)라고 부르며, 를 계수 의 벡터 다발이라고 한다. 계수가 1인 벡터 다발은 선다발(line bundle|라인 번들영어)이라고 한다.

2. 1. 가군 다발

다음 데이터가 주어졌다고 가정하자.만약 가 다음과 같은 호환 조건을 만족시키는 열린 덮개 및 위상 동형 사상들의 족

:

를 가질 수 있다면, 올다발 를 올 의 왼쪽 가군 다발(-加群-, left module bundle영어)이라 한다.

여기서 임의의 및 에 대하여 는 와 올 사이의 -위상 왼쪽 가군 동형을 정의한다. 위와 같은 구조 를 의 국소 자명화(局所自明化, local trivialization영어)라고 한다. 그러나 국소 자명화의 구조는 가군 다발을 정의하는 데이터에 포함되지 않는다.

마찬가지로 오른쪽 가군 다발(-加群-, right module bundle영어)을 정의할 수 있다. 만약 가 가환 위상환이라면 왼쪽 가군 다발과 오른쪽 가군 다발을 구별할 필요가 없다.

가군 다발은 벡터 다발의 일반화된 개념으로 볼 수 있다. 만약 위상환 가 위상체일 경우, 이에 대한 가군 다발은 벡터 다발이라 한다.

특별한 경우로, 만약 가 위상체이며 일 경우, 올이 인 벡터 다발을 선다발(線다발, line bundle영어)이라고 한다.

또한, 만약 가 바나흐 공간일 경우 올이 인 벡터 다발을 바나흐 다발(Banach bundle영어)이라고 한다. 이와 비슷하게 힐베르트 공간 올을 갖는 힐베르트 다발(Hilbert bundle영어)이나 국소 볼록 공간 올을 갖는 국소 볼록 벡터 다발(locally convex vector bundle영어)을 정의할 수 있다.

2. 2. 벡터 다발

위상체 위의 가군 다발을 '''벡터 다발'''이라고 한다.[1] 벡터 다발은 위상수학, 미분기하학, 대수기하학 등 다양한 수학 분야에서 중요한 개념이다. 공간 위의 벡터 다발은 의 각 점 에 벡터 공간 를 대응시키되, 이 벡터 공간들이 "매끄럽게" 또는 "연속적으로" 변하도록 붙여놓은 구조를 의미한다.구체적으로, '''실수 벡터 다발'''은 다음 요소들로 구성된다.[2]

- 위상 공간 ('''밑공간''' 또는 '''기저 공간''')와 ('''전체 공간''')

- 연속 함수인 전사 함수 ('''다발 사영''' 또는 '''사영''')

- 의 모든 점 에 대해, 올 에 주어진 실수 벡터 공간 구조

이 요소들은 다음 호환성 조건을 만족해야 한다: 의 모든 점 에 대해, 를 포함하는 열린 근방 , 자연수 , 그리고 위상동형사상

:

가 존재하여, 모든 에 대해 다음 두 조건이 성립한다.

- 모든 벡터 에 대해 이다.

- 사상 는 두 벡터 공간 와 사이의 선형 동형사상이다.

위 조건을 만족하는 를 벡터 다발의 '''국소 자명화'''(local trivializationeng)라고 부른다.[3] 국소 자명화는 다발 사영 가 국소적으로는 곱공간 에서 로의 사영처럼 보인다는 것을 의미한다. 즉, 벡터 다발은 국소적으로는 밑공간과 벡터 공간의 데카르트 곱처럼 보인다.

모든 올 는 유한 차원 실수 벡터 공간이므로 차원 를 가진다. 국소 자명화 조건에 의해 함수 는 국소 상수 함수이며, 따라서 의 각 연결 성분 위에서 상수 값을 갖는다. 만약 모든 에 대해 가 동일한 상수 와 같다면, 를 벡터 다발의 '''계수'''(rankeng)라고 부르며, 를 '''계수 의 벡터 다발'''이라고 한다. 종종 벡터 다발의 정의에는 계수가 잘 정의되도록 가 상수라는 조건이 포함되기도 한다.[2] 계수가 1인 벡터 다발은 '''선다발'''(line bundleeng)이라고 한다. 이는 위상체 에 대해 올이 자체인 벡터 다발, 즉 계수가 1인 벡터 다발에 해당한다.[1]

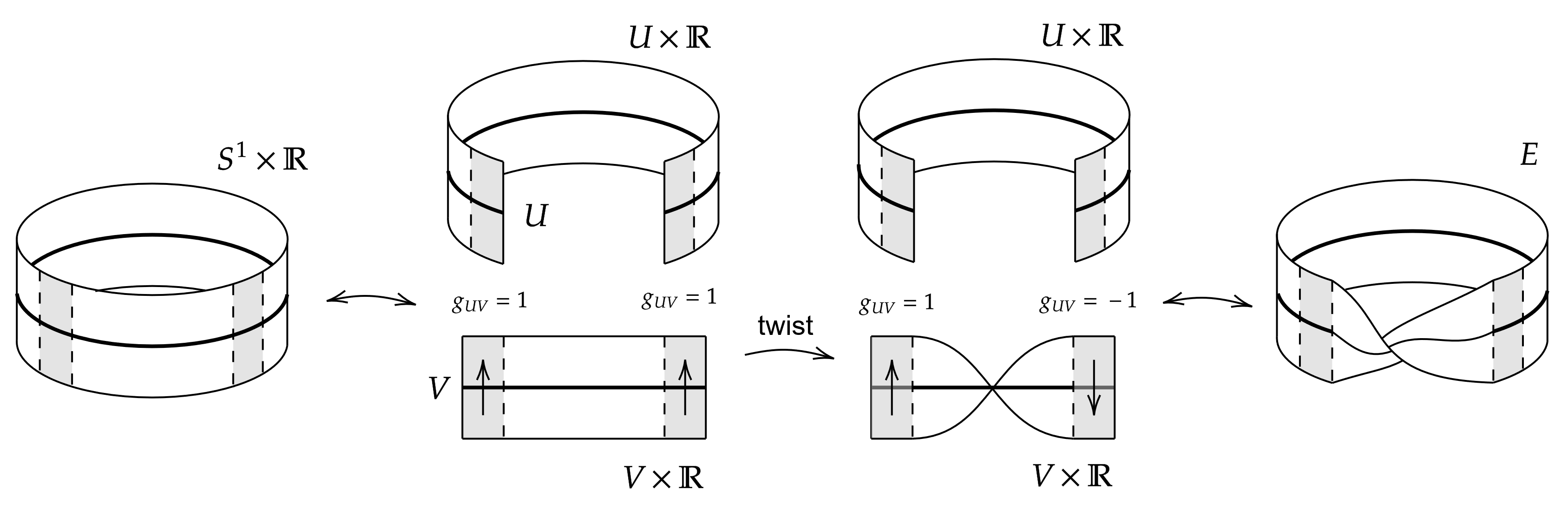

데카르트 곱 에 사영 를 부여하면 벡터 다발 구조를 가지며, 이를 위의 '''계수 의 자명한 다발'''(trivial bundleeng)이라고 한다.[3] 국소 자명화는 벡터 다발이 국소적으로는 자명한 다발과 동형임을 의미한다. 하지만 전체적으로는 자명하지 않을 수 있는데, 대표적인 예가 뫼비우스 띠이다.

벡터 다발의 정의에서 올이 되는 유한 차원 실수 벡터 공간 대신 다른 종류의 위상 벡터 공간을 사용할 수도 있다. 예를 들어, 올이 바나흐 공간인 경우 '''바나흐 다발'''(Banach bundleeng), 힐베르트 공간인 경우 '''힐베르트 다발'''(Hilbert bundleeng), 국소 볼록 공간인 경우 '''국소 볼록 벡터 다발'''(locally convex vector bundleeng) 등을 정의할 수 있다.[1] 실수 벡터 다발 대신 복소수 벡터 공간을 올로 사용하면 '''복소 벡터 다발'''을 정의할 수 있다.

벡터 다발 가 주어졌을 때, 전체 공간 의 부분 집합 가 다음 조건을 만족하면 '''부분 다발'''(subbundleeng)이라고 한다:

- (사영 를 에 제한한 함수) 또한 벡터 다발 구조를 이룬다.

- 모든 에 대해, 올 는 의 벡터 부분 공간이다.

자명한 다발의 부분 다발이 항상 자명한 것은 아니다. 예를 들어, 원 위의 자명하지 않은 선다발인 뫼비우스 띠는 원 위의 자명한 계수 2 벡터 다발 의 부분 다발로 구현될 수 있다.[4] 콤팩트 공간 위의 모든 실수 벡터 다발은 충분히 높은 계수의 자명한 다발의 부분 다발로 나타낼 수 있다.[4]

2. 3. 매끄러운 벡터 다발

미분기하학을 전개하기 위해서는 연속 함수 대신 매끄러운 함수를 사용해야 한다. 이를 바탕으로 매끄러운 벡터 다발을 정의할 수 있다. 다음과 같은 데이터가 주어졌다고 가정하자.만약 가 다음 호환 조건을 만족시키는 열린 덮개 및 미분 동형 사상들의 족(family)

:

를 가질 수 있다면, 올다발 를 차원 '''매끄러운 벡터 다발'''(smooth vector bundle영어)이라고 한다. 여기서 각 를 국소 자명화(local trivialization)라고 부른다.

이때 임의의 및 에 대하여, 사상 는 표준 올 과 특정 올 사이의 실수 벡터 공간 동형 사상을 정의한다. 이 정의에서 전체 공간 와 밑공간 는 매끄러운 다양체이고, 사영 사상 는 매끄러운 함수이며, 국소 자명화 는 미분 동형 사상이다. 따라서 매끄러운 벡터 다발의 스칼라체는 실수체이고 벡터 공간의 차원은 유한해야 한다.

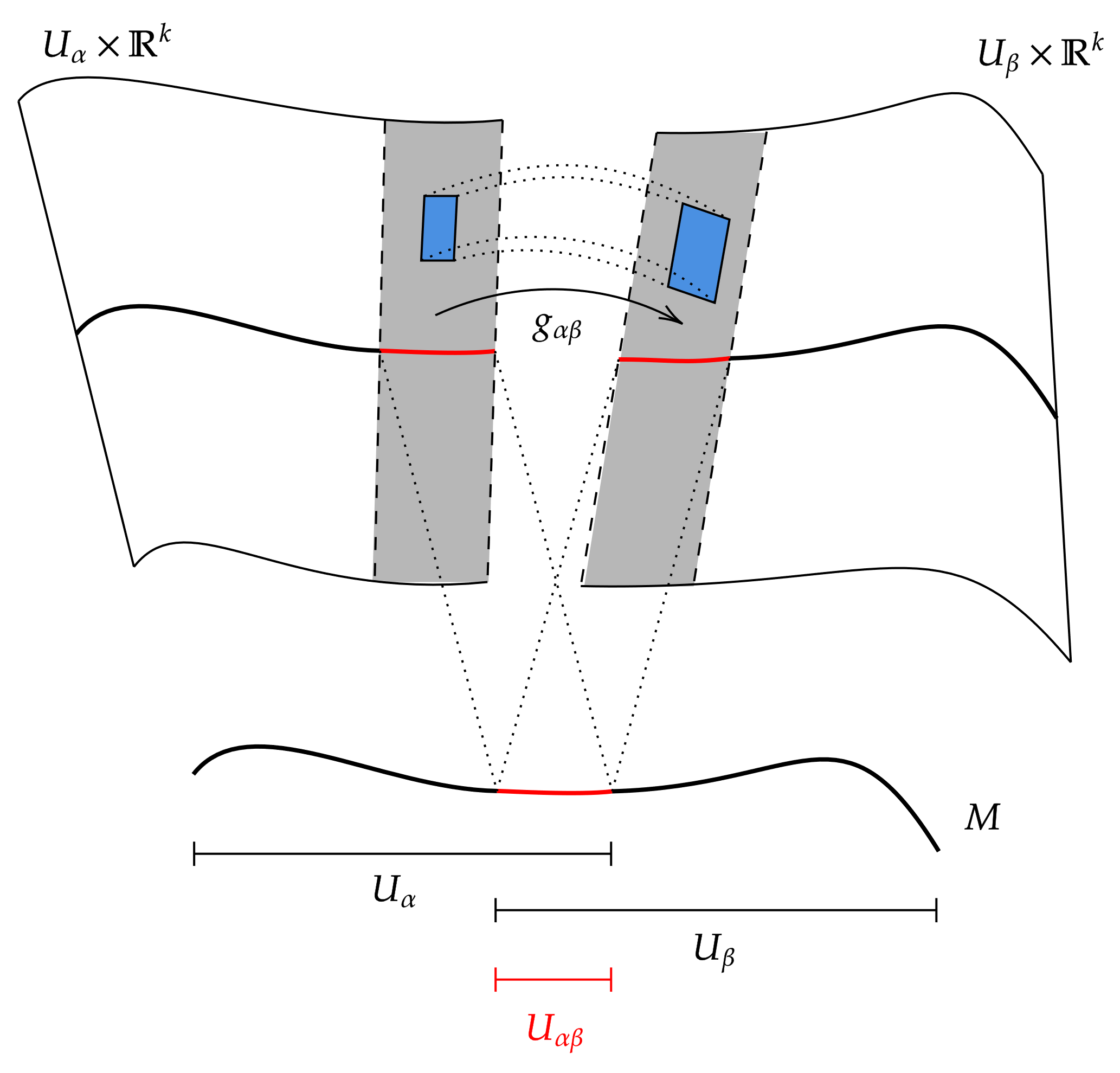

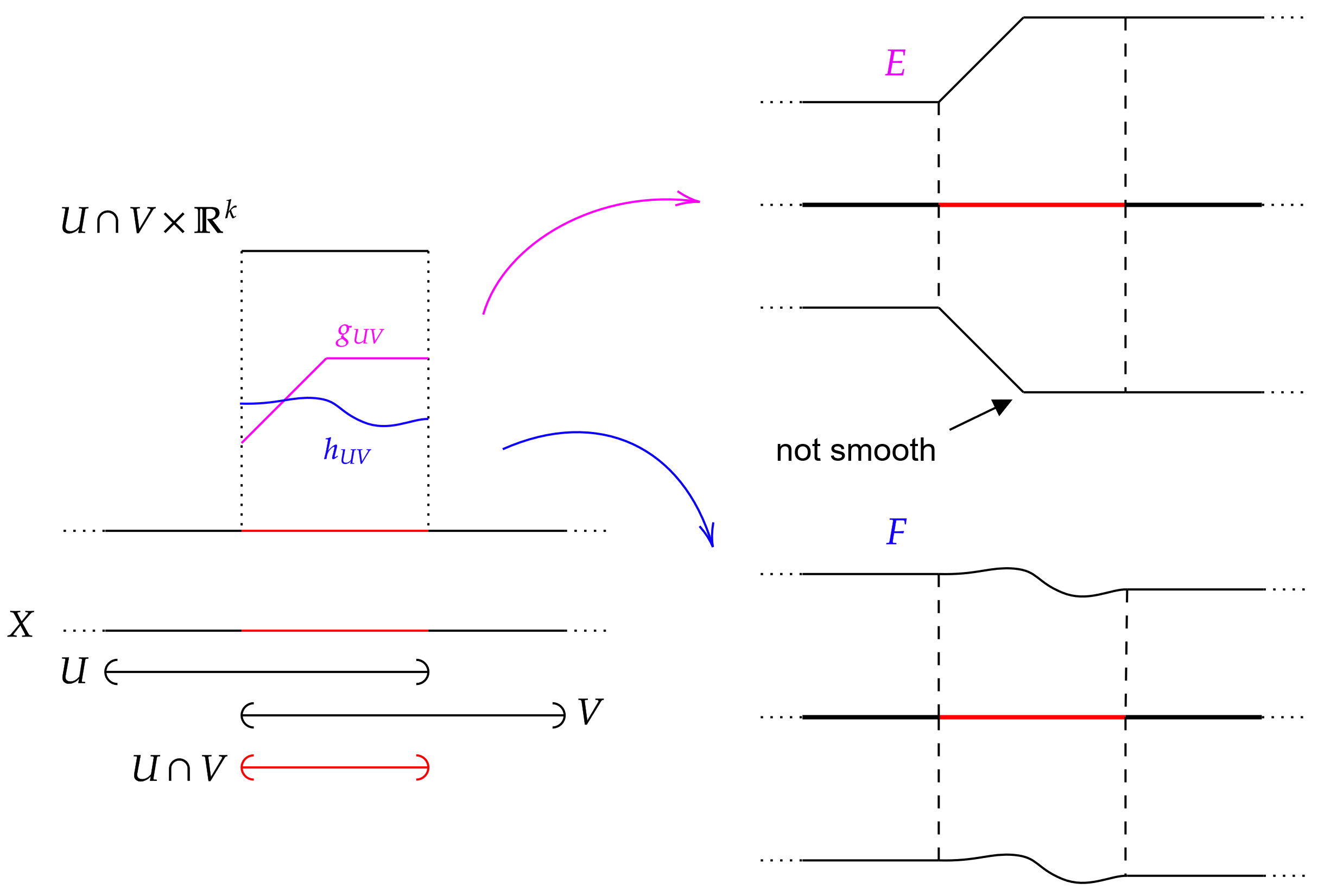

계수(rank) 인 벡터 다발 와, 다발이 자명해지는 두 개의 열린 이웃(neighborhood) 와 가 주어졌다고 하자. 즉, 다음과 같은 국소 자명화 사상이 존재한다.

:

이때 합성 함수

:

는 겹치는 영역 에서 잘 정의되며, 어떤 일반선형군 -값을 갖는 매끄러운 함수 에 대해 다음을 만족한다.

:

이 함수들 를 벡터 다발의 '''변환 함수'''(transition function) 또는 '''좌표 변환'''(coordinate transformation)이라고 부른다. 매끄러운 벡터 다발은 이 변환 함수 가 리 군인 로 가는 매끄러운 함수라는 사실로 특징지을 수 있다.

변환 함수들의 집합은 다음 코사이클 조건(cocycle condition)을 만족시킨다.

:

:

이는 다발이 자명해지는 모든 에 대해 일 때 성립한다. 이 조건은 국소 자명화들이 겹치는 영역에서 서로 호환됨을 보장한다. 데이터 는 올다발을 정의하며, 추가 데이터인 변환 함수 는 올에 대한 군 작용이 의 표준 작용인 구조군을 지정한다.

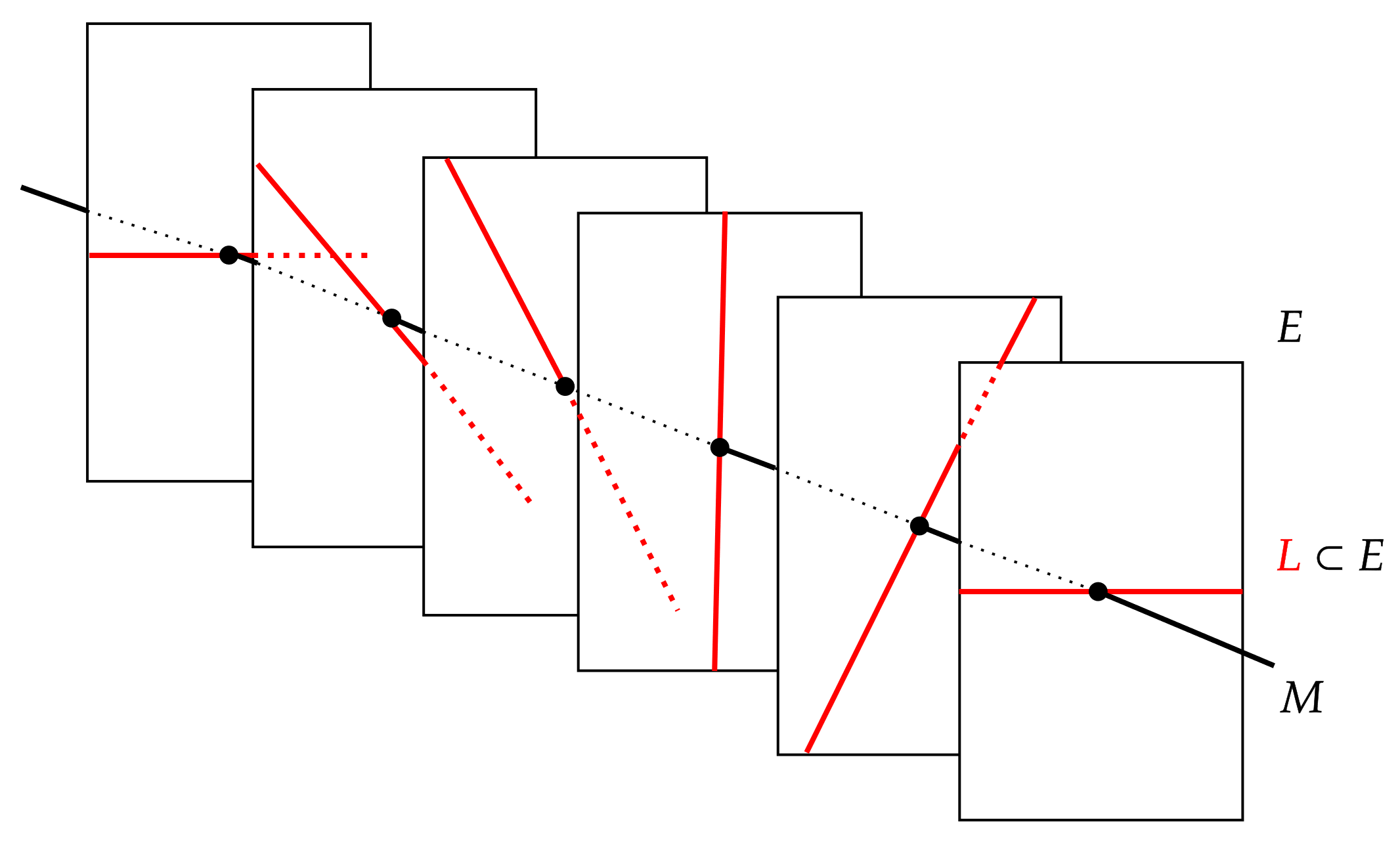

반대로, 올 에 표준 방식으로 작용하는 코사이클(즉, 위의 코사이클 조건을 만족하는 변환 함수들의 집합)을 가진 올다발 가 주어지면, 연관 다발(associated bundle)로서 벡터 다발이 존재한다. 이것은 벡터 다발에 대한 올다발 구성 정리의 한 예이며, 벡터 다발의 대안적인 정의로 간주될 수 있다.

요구되는 매끄러움의 정도에 따라 다양한 종류의 벡터 다발을 정의할 수 있다. 변환 함수 가 다음과 같은 성질을 가질 때 벡터 다발은 각각 다음과 같이 불린다.

- ''Cr'' 함수이면 ''' 벡터 다발'''

- ''C''∞'' 함수이면 ''' 벡터 다발''' (또는 단순히 '''매끄러운 벡터 다발''')

- 실해석적 함수이면 '''실해석적 벡터 다발''' ( 벡터 다발) (이 경우 은 실해석적 구조를 가짐)

- 정칙 함수이면 '''정칙 벡터 다발''' (밑공간 가 복소다양체이고, 가 복소 리 군임)

- 대수적 함수이면 '''대수 벡터 다발''' (밑공간 가 대수다양체이고, 가 대수군임)

여기서는 주로 -벡터 다발, 즉 매끄러운 벡터 다발을 다룬다. -다양체 의 접다발 은 매끄러운 벡터 다발의 가장 중요한 예이다.

-벡터 다발 은 일반적인 -올다발이 가지지 않는 중요한 속성을 가진다. 즉, 임의의 에서의 접공간 는 올 자체와 자연스럽게 동일시될 수 있다. 이 동일시는 다음과 같이 정의된 '''수직 올림'''(vertical lift영어) 을 통해 얻어진다.

:

수직 올림은 또한 자연스러운 -벡터 다발 동형 사상 로 볼 수 있다. 여기서 는 을 통해 위에 의 당김 다발이고, 는 '''수직 접다발'''(vertical tangent bundle영어)이며, 이는 전체 공간 의 접다발 의 자연스러운 벡터 부분 다발이다.

임의의 매끄러운 벡터 다발의 전체 공간 는 로 정의되는 자연스러운 벡터장 를 가지며, 이를 '''표준 벡터장'''(canonical vector field영어)이라 한다. 더 공식적으로, 는 접다발 의 매끄러운 단면이며, 올별 스칼라 곱셈에 의해 주어지는 리 군 작용 (여기서 )의 무한소 생성자로 정의될 수도 있다. 표준 벡터장 는 매끄러운 벡터 다발 구조를 완전히 특징짓는다. 가 매끄러운 다양체 위의 매끄러운 벡터장이고 인 일 때, 선형 사상

:

는 위의 선형 공변 미분 의 선택에 의존하지 않는다. 표준 벡터장 는 다음 공리들을 만족한다.

# 의 흐름(flow) 는 전역적으로 정의된다.

# 각 에 대해 극한 가 안에 유일하게 존재한다. (이는 영단면 위의 점이다.)

# 일 때마다 가 성립한다. (는 사영 작용소이다.)

# 의 영점 집합(zero set)은 의 매끄러운 부분 다양체(영단면)이며, 그 여차원은 의 계수(rank)와 같다.

반대로, 가 임의의 매끄러운 다양체이고 가 위 1-4 공리를 만족하는 위의 매끄러운 벡터장이라면, 표준 벡터장이 인 위의 유일한 벡터 다발 구조가 존재한다.

임의의 매끄러운 벡터 다발 에 대해, 그 접다발 의 전체 공간 는 자연스러운 '''2차 벡터 다발 구조''' 를 가진다. 여기서 는 표준 사영 의 푸시포워드(pushforward)이다. 이 2차 벡터 다발 구조의 벡터 다발 연산(덧셈과 스칼라 곱셈)은 원래 벡터 다발의 덧셈 및 스칼라 곱셈 연산의 푸시포워드 및 로부터 유도된다.

벡터 다발 와 의 열린 집합 가 주어졌을 때, 의 위의 '''절단'''(section영어)을 생각할 수 있다. 매끄러운 벡터 다발의 맥락에서는 '''매끄러운 절단'''을 주로 다루는데, 이는 를 만족하는 매끄러운 사상 를 말한다. 이는 본질적으로 의 각 점 에, 그 점 위의 올 에 속하는 벡터 를 매끄럽게 대응시키는 것이다. 예를 들어, 미분 가능 다양체의 접다발의 매끄러운 절단은 그 다양체 위의 벡터장과 같다.

또는 를 위의 매끄러운 절단 전체의 집합으로 표기하자. 는 항상 최소한 하나의 원소, 즉 '''영 절단'''(zero section)을 포함한다. 이는 의 모든 점 를 벡터 공간 의 영벡터 에 대응시키는 절단 이다. 각 점에서의 절단의 덧셈과 스칼라 곱셈 연산(즉, , 여기서 는 매끄러운 함수)에 의해, 는 그 자체가 실수 벡터 공간이 되며, 또한 위에서 정의된 매끄러운 실수값 함수들의 환 위의 가군이 된다. 이러한 벡터 공간/가군들의 모임(열린 집합 에 따라 변함)은 위의 벡터 공간들의 층 또는 -가군의 층을 이룬다. (는 위의 매끄러운 함수들의 구조층).

모든 -가군의 층이 매끄러운 벡터 다발의 절단 층으로 표현되는 것은 아니며, 국소적으로 자유이고 유한 생성인 경우에만 해당한다. 이는 국소적으로 벡터 다발이 형태이고, 그 절단은 정확히 매끄러운 사상 (즉, 매끄러운 함수 의 -튜플)에 대응하기 때문이다.

더 나아가, 위의 매끄러운 실수 벡터 다발의 범주는, 국소적으로 자유이고 유한 생성인 -가군의 층의 범주와 범주 동치이다. 이는 벡터 다발과 관련된 대수적 구조(절단 가군)를 통해 벡터 다발을 연구할 수 있게 해준다.

-계수 벡터 다발이 자명하다는 것(즉, 과 동형이라는 것)은 그 다발이 개의 선형 독립적인 전역 절단(global section, 인 경우의 절단)을 갖는다는 것과 동치이다.

2. 4. 벡터 다발 사상

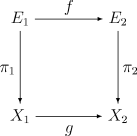

벡터 다발 에서 벡터 다발 로의 '''사상'''은 연속 함수인 와 의 쌍으로 구성되며, 다음 두 조건을 만족시킨다.- 다음 가환 다이어그램이 가환한다. 즉, 이다.

- *

벡터 다발 사상의 가환성 - 모든 에 대해, 가 유도하는 사상 는 벡터 공간 사이의 선형 사상이다. 여기서 는 위의 올 (벡터 공간)을 의미한다.

사상 는 에 의해 유일하게 결정되는데, 이를 "가 를 덮는다"고 표현한다.

만약 가 모두 매끄러운 다양체이고 가 모두 매끄러운 함수이면, 이 사상을 '''매끄러운 벡터 다발 사상'''(smooth vector bundle morphism영어)이라고 부른다.

모든 벡터 다발과 그 사이의 벡터 다발 사상들은 하나의 범주를 형성한다. 마찬가지로, 매끄러운 벡터 다발과 매끄러운 벡터 다발 사상들은 매끄러운 벡터 다발의 범주를 형성한다. 벡터 다발 사상은 올다발 사이의 다발 사상의 특별한 경우이며, 때로는 '''(벡터) 다발 준동형사상'''(vector bundle homomorphism영어)이라고도 불린다.

벡터 다발 사상 가 역함수 을 가지며 이 역사상 또한 벡터 다발 사상이 될 때, 를 '''(벡터) 다발 동형사상'''(vector bundle isomorphism영어)이라고 한다. 이 경우 두 벡터 다발 과 는 서로 '''동형'''(isomorphic영어)이라고 말한다.

어떤 벡터 다발 가 자명한 다발 (즉, 곱공간 형태의 다발)과 동형일 때, 그 동형사상을 의 '''자명화'''(trivialization영어)라고 하며, 를 '''자명하다'''(trivial영어) 또는 '''자명화 가능하다'''(trivializable영어)고 한다. 모든 벡터 다발은 국소적으로는 자명하다. 즉, 각 점 주변의 작은 영역에서는 자명한 다발과 동형이다.

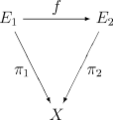

기저 공간 를 고정하고, 이 위의 벡터 다발들만 생각할 수도 있다. 이 경우 사상은 기저 공간 사이의 사상 가 항등 함수 인 벡터 다발 사상, 즉 인 경우만을 고려한다. 이는 다음 다이어그램이 가환하는 사상을 의미한다.

고정된 기저 공간 X 위의 벡터 다발 사상

이러한 벡터 다발들과