순환군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

순환군은 하나의 원소의 거듭제곱으로 생성되는 군이다. 유한 순환군은 위수 n을 갖는 경우, n개의 원소를 가지며, 무한 순환군은 정수 집합과 동형이다. 순환군은 아벨 군이며, 부분군과 몫군 또한 순환군이다. 순환군은 유한 아벨 군의 분해, 정수 및 모듈러 덧셈, 모듈러 곱셈, 회전 대칭, 갈루아 이론 등 다양한 분야에 응용된다. 순환군과 관련된 개념으로는 준순환군, 프로순환군, 국소 순환군, 순환 순서군, 메타사이클릭 군 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 정의

군의 원소 가 생성하는 '''순환군''' 은 다음과 같이 정의된다.

:

'''순환군'''(cyclic group)은 어떤 원소의 정수 거듭제곱으로 구성된 부분군과 같은 군이다. 즉, ''G''의 생성자 ''g''에 대해,

:

이다.

위수 ''n''의 '''유한 순환군''' ''G''는 다음과 같다.

:

여기서 ''e''는 항등원이고, (mod ''n'')이면 이다. 특히 이고, 이다. 이러한 곱셈으로 정의된 추상군은 종종 C''n''으로 표시되며, ''G''는 표준 순환군 C''n''과 동형이다. 또한 덧셈 연산을 갖는 ''n''을 법으로 하는 정수군인 '''Z'''/''n'''''Z'''와도 동형이다.

예를 들어, 복소수 6차 단위근의 집합

:

은 곱셈에 대해 군을 형성한다. 이는 원시근 에 의해 생성되므로 순환군이다. 즉, ''G'' = ⟨''z''⟩ = { 1, ''z'', ''z''2, ''z''3, ''z''4, ''z''5 }이며 ''z''6 = 1이다.

반면에, '''무한 순환군''' 에서, 거듭제곱 는 모든 정수 ''k''에 대해 서로 다른 원소를 가지므로, 이고, ''G''는 표준군 C = C∞ 및 정수의 덧셈군인 '''Z'''와 동형이다.

2. 1. 차수 (위수)

군 의 차수(次數, order영어) 또는 위수(位數)는 집합으로서의 크기 를 뜻한다.군의 원소 의 차수 는 그 원소가 생성하는 순환군의 차수이다. 즉, 거듭제곱하여 항등원이 되는 최소 지수와 같거나, 그러한 지수가 없다면 무한대와 같다.

:

임의의 군 ''G''의 임의의 원소 ''g''에 대해, 정수 거듭제곱으로 구성된 부분군을 형성할 수 있다. 이 부분군을 ''g''에 의해 생성된 '''순환 부분군'''이라고 부른다. ''g''의 위수는 |⟨''g''⟩|이며, 이는 ⟨''g''⟩에 있는 원소의 개수를 의미한다. |''g''|, ord(''g''), 또는 o(''g'')로 축약하여 표현하기도 한다. 즉, 원소의 위수는 해당 원소가 생성하는 순환 부분군의 위수와 같다.

2. 2. 지수

군 의 '''지수'''(exponent영어) 는 모든 원소를 거듭제곱하여 항등원이 되는 최소 지수와 같거나, 그러한 지수가 없다면 무한대와 같다.:

3. 분류

순환군은 정수군 또는 그 몫군과 동형이다. 무한 순환군은 정수군, 유한 순환군은 정수군의 유한 몫군과 동형이다.

:

위수 ''n''의 '''유한 순환군''' ''G''에 대해, }를 갖는다. 여기서 ''e''는 항등원이고, 는 (mod ''n'')일 때 성립한다. 특히 이고, 이다. 이러한 곱셈으로 정의된 추상군은 종종 C''n''으로 표시되며, ''G''는 표준 순환군 C''n''과 동형이라고 말한다. 이러한 군은 또한 덧셈 연산을 갖는 ''n''을 법으로 하는 정수군인 '''Z'''/''n'''''Z'''와 동형이며, 이는 덧셈 표기법에서 표준 순환군이다. 로 정의된 동형사상 ''χ'' 하에서 항등원 ''e''는 0에 해당하고, 곱셈은 덧셈에 해당하며, 거듭제곱은 배수에 해당한다.

예를 들어, 복소수 6차 단위근의 집합 은 곱셈에 대해 군을 형성한다. 이는 원시근 에 의해 생성되므로 순환군이다. 즉, ''G'' = ⟨''z''⟩ = { 1, ''z'', ''z''2, ''z''3, ''z''4, ''z''5 }이며 ''z''6 = 1이다.

몫 표기법 '''Z'''/''n'''''Z''', '''Z'''/(''n''), 또는 '''Z'''/''n'' 대신, 일부 저자는 유한 순환군을 '''Z'''''n''으로 표시하지만, 이는 수론 표기법과 충돌하며, 여기서 '''Z'''''p''는 ''p''진수 링 또는 소수 아이디얼에서의 국소화를 나타낸다.

반면에, '''무한 순환군''' 에서, 거듭제곱 ''g''''k''는 모든 정수 ''k''에 대해 서로 다른 원소를 가지므로, }이고, ''G''는 표준군 및 정수의 덧셈군인 '''Z'''와 동형이다. 한 예는 첫 번째 프리즈 군이다.

4. 성질

순환군 ''G''의 임의의 원소 ''g''에 대해, 정수 거듭제곱으로 구성된 부분군 ⟨''g''⟩ = { ''g''''k'' | ''k'' ∈ '''Z''' }를 만들 수 있다. ''g''의 위수는 |⟨''g''⟩|이며, ⟨''g''⟩에 있는 원소의 개수를 의미한다. 이를 |''g''|, ord(''g''), 또는 o(''g'')로 나타낸다. 원소의 위수는 해당 원소가 생성하는 순환 부분군의 위수와 같다.

순환군은 순환 부분군 중 하나와 같은 군이다. 즉, ''G'' = ⟨''g''⟩이며, 여기서 ''g''는 ''G''의 생성자이다.

위수 ''n''의 유한 순환군 ''G''는 ''G'' = {''e'', ''g'', ''g''2, ... , ''g''''n''−1}로 표현된다. 여기서 ''e''는 항등원이고, ''g''''i'' = ''g''''j''는 ''i'' ≡ ''j'' (mod ''n'')일 때 성립한다. 특히 ''g''''n'' = ''g''0 = ''e''이고, ''g''−1 = ''g''''n''−1이다. 이러한 곱셈으로 정의된 추상군은 종종 C''n''으로 표시되며, ''G''는 표준 순환군 C''n''과 동형이다.

이러한 군은 덧셈 연산을 갖는 ''n''을 법으로 하는 정수군인 '''Z'''/''n'''''Z'''와 동형이다. 동형사상 ''χ'' 하에서 항등원 ''e''는 0, 곱셈은 덧셈, 거듭제곱은 배수에 대응된다.

예를 들어, 복소수 6차 단위근의 집합은 곱셈에 대해 군을 형성한다. 이는 원시근 에 의해 생성되므로 순환군이다. 즉, ''G'' = ⟨''z''⟩ = { 1, ''z'', ''z''2, ''z''3, ''z''4, ''z''5 }이며 ''z''6 = 1이다. 이는 C6와 동형이며, '''Z'''/6'''Z'''와도 동형이다.

몫 표기법 '''Z'''/''n'''''Z''', '''Z'''/(''n''), 또는 '''Z'''/''n'' 대신, 일부 저자는 유한 순환군을 '''Z'''''n''으로 표시하지만, 이는 수론 표기법과 충돌한다.

'''무한 순환군''' 에서, 거듭제곱 ''g''''k''는 모든 정수 ''k''에 대해 서로 다른 원소를 가지므로, ''G'' = { ... , ''g''−2, ''g''−1, ''e'', ''g'', ''g''2, ... }이고, ''G''는 표준군 C = C∞ 및 정수의 덧셈군인 '''Z'''와 동형이다.

부르바키는 단일 생성자를 가진 군에 대해 '''단일 생성 군'''이라는 용어를 도입했으며, "순환군"을 유한 단일 생성 군을 의미하도록 제한하여 "무한 순환군"이라는 용어를 피했다.[3]

순환군은 다음과 같은 성질을 가진다.

- ''G''는 아벨 군이다.[26] 즉, 임의의 ''h'' ∈ ''G''에 대해 ''gh'' = ''hg''가 성립한다.

- ''n''이 유한하다면, ''g''''n'' = ''g''0는 군 ''G''의 항등원이다.

- ''n'' = ∞라면, ''G''는 정확히 두 개의 생성원을 갖는다. 그것들은 '''Z'''에서의 1 및 −1에 대응하는 원소이다.[27]

- ''n''이 유한하다면, ''G''를 생성하는 원소의 총수는 정확히 φ(''n'')과 같다. 여기서 φ는 오일러의 토션트 함수이다.[28]

- ''p''가 소수라면, 위수 ''p''의 군은 순환군 ''C''''p''(혹은 '''Z'''/''p'''''Z''')밖에 없다.[29]

- 두 순환군 '''Z'''/''n'''''Z''', '''Z'''/''m'''''Z'''의 직적군이 다시 순환군이 되기 위한 필요충분 조건은 ''n''과 ''m''이 서로소라는 것이다.[30]

- 순환군의 부분군 역시 순환군이다.

- 순환군의 몫군 역시 순환군이다.

순환군은 매우 간단한 생성원과 기본 관계에 의한 표시를 갖는다. 즉,

:

이며, 유한한 ''n''에 대해서는

:

으로 쓸 수 있다.

유한 생성 아벨 군의 기본 정리는 임의의 유한 생성 아벨 군 ''A''가 유한 개의 기본 순환군과 유한 개의 무한 순환군의 직적이 된다는 것을 주장한다.[31]

'''Z'''/''n'''''Z''' 및 '''Z'''는 가환환의 구조도 갖는다. ''p''가 소수라면 '''Z'''/''p'''''Z'''는 유한체이며, '''F'''''p''나 '''GF'''(''p'') 등으로도 표기된다.[32] ''p''개의 원소를 갖는 체는 반드시 이 '''F'''''p''에 동형이 된다.[32] 환 '''Z'''/''n'''''Z'''의 단원군은 ''n''과 서로소인 수 전체로 구성되며, 위수 φ(''n'')의 승법군 ('''Z'''/''n'''''Z''')×을 이룬다.[28]

순환군 '''Z'''/''n'''''Z'''의 승법군 ('''Z'''/''n'''''Z''')×이 다시 순환군이 되기 위한 필요충분 조건은, ''n''이 1, 2, 4 또는 홀 소수 ''p''에 대한 ''p''''k'', 2''p''''k''(''k'' ≥ 1) 중 어느 하나이다.[33][34][35] 어느 경우든 ('''Z'''/''n'''''Z''')×의 생성원을 통칭하여 법 ''n''에 관한 원시근 (primitive root modulo ''n'')영어이라 한다.[33][36][37]

웨더번의 소정리에 따르면 임의의 사체의 승법군의 '''유한''' 부분군은 반드시 순환군이 된다.

4. 1. 약수 관계

군의 유한 차수 원소 및 정수 에 대하여, 다음 두 조건이 서로 동치이다.지수가 유한한 군 및 정수 에 대하여, 다음 두 조건이 서로 동치이다.

- 임의의 에 대하여,

유한군 에 대하여, 다음과 같은 약수 관계가 성립한다.

:

군의 유한 차수 원소 및 정규 부분군 에 대하여, 다음과 같은 약수 관계가 성립한다.

:

4. 2. 항등식

군의 유한 차수 원소 및 정수 에 대하여, 다음 항등식이 성립한다.:

군의 원소 가 다음 두 조건을 만족시킨다고 하자.

그렇다면, 다음 항등식이 성립한다.

:

유한 아벨 군 에 대하여, 다음 조건을 만족시키는 가 존재한다.

- 임의의 에 대하여,

즉, 다음이 성립한다.

:

4. 3. 순환군

모든 순환군은 유한 생성 아벨 군이다.군 에 대하여 다음 조건은 서로 동치이다.

순환군의 부분군 역시 순환군이다. 구체적으로 의 부분군은 다음과 같은 꼴이다.

:

순환군의 몫군 역시 순환군이다.

유한군 에 대하여, 다음 두 조건은 서로 동치이다.

- 는 순환군이다.

- 임의의 의 양의 약수 에 대하여, 이다.

- 임의의 에 대하여, 이다.

순환군 에 대하여, 다음 세 조건은 서로 동치이다.

코시 정리에 따르면, 임의의 소인수 에 대하여, 인 가 존재한다.

''n''차 단위근은 ''n''제곱이 1이 되는 복소수로, 다항식 의 근이다. 모든 ''n''차 단위근의 집합은 곱셈에 대해 차수 ''n''의 순환군을 이룬다.[1] 이 순환군의 생성원은 ''n''차 원시 단위근이며, 이는 ''n''차 원분 다항식의 근이다.

군 ''G''가 '''순환군'''이라 함은

:

이 되는 원소 ''g'' ∈ ''G''가 존재할 때를 말한다. 군의 하나의 원소로 생성되는 군은 반드시 원래 군의 부분군이 되므로, 군 ''G''가 순환군이 되는지를 보려면 ''G''의 단항 생성 부분군 중에서 ''G'' 자신과 일치하는 것이 있는지를 조사하는 것만으로 충분하다.

순환군은 가장 간단한 군이며, '''위수'''에 의해 그 분류를 완전히 부여할 수 있다. 즉,

- 임의의 양의 정수 ''n''에 대하여, 위수가 ''n''인 순환군이 (동형의 차이를 제외하고) 정확히 하나 존재한다.

- 또한, 위수가 무한대인 순환군이 (동형의 차이를 제외하고) 정확히 하나 존재한다.

임의의 순환군은 아벨 군이 되므로, 종종 덧셈적으로 표기된다. 위수 ''n''의 순환군을 '''Z'''''n''으로 나타내기도 하지만, 이 기호는 수론적인 문맥에서는 ''p''-진 정수 환이나 소 아이디얼에 의한 환의 국소화의 표기와 충돌할 수 있으므로 문제가 될 수 있다. 다른 표준적인 기호로는 잉여군의 표기에 따라 '''Z'''/''n'''''Z''', '''Z'''/''n'', '''Z'''/(''n'') 등이 사용된다.

군을 곱셈적으로 쓸 경우에는, 위수 ''n''의 순환군을 ''C''''n''으로 나타낸다(''n'' = ∞인 경우도 허용한다). 예를 들어 ''g''3''g''4 = ''g''2는 ''C''5에서 옳다(이것의 덧셈적인 대응물은 "3 + 4 = 2는 '''Z'''/5'''Z'''에서 옳다"이다).

순환군의 기본 정리는 "''G''가 위수 ''n''인 순환군이라면, ''G''의 임의의 부분군은 그 자체로 순환군이다", 나아가 "''G''의 임의의 부분군의 위수는 ''n''의 약수이며, ''n''의 각 양의 약수 ''k''에 대해 ''G''는 위수 ''k''의 부분군을 정확히 하나 가진다"[25]라고 주장한다.

임의의 위수 ''n''의 유한 순환군은 ''n''을 법으로 하는 덧셈을 갖는 군 { [0], [1], [2], ..., [''n'' − 1] }에 동형이며, 임의의 무한 순환군은 정수 전체의 집합 '''Z'''에 덧셈을 고려한 덧셈군 ('''Z''', +)에 동형이다.

위수 ''n''인 순환군(''n''은 무한대여도 좋다) ''G''와 ''G''의 임의의 원소 ''g''에 대해, 다음과 같은 것을 말할 수 있다.

- ''G''는 아벨 군이다[26]. 즉, 임의의 ''h'' ∈ ''G''에 대해 ''gh'' = ''hg''가 성립한다. 이는 ''g'' + ''h'' ≡ ''h'' + ''g'' (mod ''n'')의 성립으로부터 따른다.

- ''n''이 유한하다면, ''g''''n'' = ''g''0는 군 ''G''의 항등원이다. 이는 임의의 정수 ''k''에 대해 ''kn'' ≡ 0 (mod ''n'')이 되는 것에 대응한다.

- ''n'' = ∞라면, ''G''는 정확히 두 개의 생성원을 갖는다. 그것들은 '''Z'''에서의 1 및 −1에 대응하는 원소이다[27].

- ''n''이 유한하다면, ''G''를 생성하는 원소의 총수는 정확히 φ(''n'')과 같다. 여기서 φ는 오일러의 토션트 함수이다[28].

- * 더 일반적으로, ''d''가 ''n''의 약수라면, '''Z'''/''n'''''Z'''의 위수 ''d''의 원소의 개수는 φ(''d'')이다. 또한, ''m''에 속하는 잉여류의 위수는 ''n''/gcd(''n'',''m'')로 주어진다.

- ''p''가 소수라면, 위수 ''p''의 군은 (동형의 차이를 제외하고) 순환군 ''C''''p''(혹은 덧셈으로 쓴다면 '''Z'''/''p'''''Z''')밖에 없다[29].

- 두 개의 순환군 '''Z'''/''n'''''Z''', '''Z'''/''m'''''Z'''의 직적군이 다시 순환군이 되기 위한 필요충분 조건은 ''n''과 ''m''이 서로소라는 것이다[30].

순환군의 정의로부터 바로 알 수 있는 것이지만, 순환군은 매우 간단한 생성원과 기본 관계에 의한 표시를 갖는다. 즉,

:

이며, 유한한 ''n''에 대해서는

:

으로 쓸 수 있다.

임의의 소수 ''p''와 임의의 양의 정수 ''k''에 대해 '''Z'''/''p''''k'''''Z'''의 형태로 표시되는 군(소수 거듭제곱 위수의 군)을 기본 순환군이라고 한다. 유한 생성 아벨 군의 기본 정리는 임의의 유한 생성 아벨 군 ''A''가 유한 개의 (유한) 기본 순환군과 유한 개의 무한 순환군의 직적이 된다는 것을 주장한다[31].

:

'''Z'''/''n'''''Z''' 및 '''Z'''는 (가환군의 구조뿐만 아니라) 가환환의 구조도 갖는다. ''p''가 소수라면 '''Z'''/''p'''''Z'''는 유한체이며, '''F'''''p''나 '''GF'''(''p'') 등으로도 표기된다[32]. ''p''개의 원소를 갖는 체는 반드시 이 '''F'''''p''에 동형이 된다[32]. 환 '''Z'''/''n'''''Z'''의 단원군은 ''n''과 서로소인 수 전체로 구성되며, ''n''을 법으로 하는 곱셈 하에서 상술한 바와 같이 위수 φ(''n'')의 승법군 ('''Z'''/''n'''''Z''')×을 이룬다[28].

순환군 '''Z'''/''n'''''Z'''의 승법군 ('''Z'''/''n'''''Z''')×이 다시 순환군이 되기 위한 필요충분 조건은, ''n''이 1, 2, 4 또는 홀 소수 ''p''에 대한 ''p''''k'', 2''p''''k''(''k'' ≥ 1) 중 어느 하나이다[33][34][35]. 어느 경우든 ('''Z'''/''n'''''Z''')×의 생성원을 통칭하여 법 ''n''에 관한 원시근이라 한다.[33][36][37]

5. 표현

''n''차 단위근은 ''n''번 곱해서 1이 되는 복소수이며, 다항식 ''x''''n'' − 1의 근이다.[1] 모든 ''n''차 단위근의 집합은 곱셈에 대해 차수가 ''n''인 순환군을 이룬다. 이 순환군의 생성원은 ''n''차 원시 단위근이며, ''n''차 원분 다항식의 근이다.

순환군의 표현론은 유한군의 표현론에서 중요한 기본 사례이다. 복소수의 경우, 순환군의 표현은 선형 문자의 직합으로 분해되므로 문자론과 표현론의 연결이 명확하다. 양의 표수의 경우, 순환군의 기약 표현은 순환 실로우 부분군을 갖는 군의 표현론과, 더 일반적으로 순환 결함을 갖는 블록의 표현론을 위한 모델이자 귀납적 기초가 된다.

5. 1. 사이클 그래프

군의 다양한 순환을 보여주는 '''사이클 그래프'''는, 특히 작은 유한군의 구조를 시각화하는 데 유용하다.[15] 순환군의 사이클 그래프는 단순히 원형 그래프이며, 군의 차수는 노드의 수와 같다. 단일 생성자는 그래프에서 방향성 경로로 군을 정의하고, 역 생성자는 역방향 경로를 정의한다. 자명한 경로(항등원)는 루프로 그릴 수 있지만, 일반적으로 생략된다.차수가 ''n''인 순환군 Z''n''은 단순히 정점의 원소를 가진 ''n''각형으로 그려진 단일 사이클에 해당한다.

5. 2. 케일리 그래프

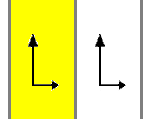

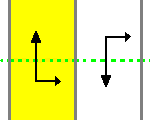

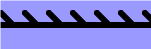

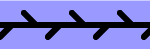

케일리 그래프는 군 ''G''와 그 군의 생성 집합 ''S''의 쌍 (''G'',''S'')으로 정의되는 그래프이다. 각 군의 원소는 정점이 되고, 원소와 생성자의 곱은 간선이 된다. 유한 순환군의 경우, 단일 생성자를 사용하면 케일리 그래프는 사이클 그래프가 된다. 무한 순환군의 경우, 생성자를 사용하면 케일리 그래프는 양방향으로 무한한 경로 그래프가 된다.[16] 그러나 케일리 그래프는 다른 생성자 집합으로도 정의할 수 있다. 임의의 생성자 집합을 갖는 순환군의 케일리 그래프는 순환 그래프라고 한다.[16] 이러한 그래프는 원이나 직선 위에 같은 간격으로 점을 놓고, 각 점을 다른 점들과 같은 거리를 가진 이웃과 연결하여 기하학적으로 표현할 수 있다. 이 그래프들은 정점 추이 그래프이며, 해당 대칭 그룹은 추이 순환군을 포함한다.[17]유한 순환군의 순환 그래프는 모든 원소를 정점으로 하는 다각형으로 나타낼 수 있다. 아래 그림에서 검은 점은 군의 항등원을, 흰 점은 나머지 원소를 나타낸다. 하나의 순환은 항등원(검은 점)에 연결된 정점(둘 중 어느 하나)에 대응하는 원소의 연속적인 정수 거듭제곱으로 구성된다.

5. 3. 자기준동형사상

아벨 군 '''Z'''/''n'''''Z'''의 자기준동형사상 환은 환 준동형 사상으로서 '''Z'''/''n'''''Z''' 자체와 환으로서 동형이다.[18] 이 동형 사상 하에서, 숫자 ''r''은 각 원소를 그 원소의 ''r''개 복사본의 합에 매핑하는 '''Z'''/''n'''''Z'''의 자기준동형사상에 해당한다. 이것은 ''r''이 ''n''과 서로소일 때와 동치이므로, '''Z'''/''n'''''Z'''의 자기동형사상 군은 단위 군 ('''Z'''/''n'''''Z''')×과 동형이다.[18]6. 응용

텐서곱 '''Z'''/''m'''''Z''' ⊗ '''Z'''/''n'''''Z'''는 '''Z''' / gcd(''m'', ''n'')'''Z'''와 동형이다. 따라서, 군 준동형사상의 모임, 즉 '''Z'''/''m'''''Z'''에서 '''Z'''/''n'''''Z'''로의 준동형사상은 hom('''Z'''/''m'''''Z''', '''Z'''/''n'''''Z''')로 표기하며, 이것은 자체로 하나의 군이다. 이는 ''R''/''I'' ⊗''R'' ''R''/''J'' ≅ ''R''/(''I'' + ''J'')라는 일반적인 사실의 결과인데, 여기서 ''R''은 단위를 갖는 가환 환이고, ''I''와 ''J''는 환의 아이디얼이다. Hom 군의 경우, 이 군은 '''Z'''/''n'''''Z'''의 부분군 중 위수가 ''m''을 나누는 원소로 구성된 부분군과 동형이며, 이 부분군은 위수가 gcd(''m'', ''n'')인 순환군이다.

- '''회전 대칭''': 다각형의 회전 대칭 집합은 유한 순환군을 형성한다.[7] 회전을 통해 다각형을 자체로 이동하는 서로 다른 방법이 ''n''개 있다면(영 회전 포함) 이 대칭군은 '''Z'''/''n'''''Z'''와 동형이다. 원의 모든 회전 집합(원군, 기호 ''S''1)은 순환군이 아닌데, 이는 정수 거듭제곱으로 모든 회전을 생성하는 단일 회전이 없기 때문이다.

- '''갈루아 이론''': n영어차 단위근은 곱셈에 대해 차수 n영어의 순환군을 이룬다. 순환 확대는 갈루아 군이 순환군인 체 확장이다.

6. 1. 유한 아벨 군의 분해

유한 아벨 군은 순환군의 직적으로 분해될 수 있다. 이와 관련된 핵심적인 보조정리는 다음과 같다. 가 아벨 유한 p-군이고, 가 그 최대 차수 원소라고 할 때, 인 가 존재한다.6. 2. 정수 및 모듈러 덧셈

정수 집합 '''Z'''는 덧셈 연산에 대해 군을 이루는 무한 순환군이다.[1] 모든 정수는 1을 반복적으로 더하거나 빼서 표현할 수 있으므로, 1과 -1이 이 군의 유일한 생성원이다. 모든 무한 순환군은 '''Z'''와 동형이다.모든 양의 정수 ''n''에 대해, 덧셈 연산을 사용하는 모듈러 ''n''의 정수 집합은 '''Z'''/''n'''''Z'''로 표기되는 유한 순환군을 이룬다.[1] ''n''과 서로소인 모듈러 정수 ''i''는 이 군의 생성원이 되며, 정수 덧셈을 통해 군의 다른 모든 원소를 생성할 수 있다. 이러한 생성원의 수는 ''φ''(''n'')개이다. 모든 유한 순환군 ''G''는 '''Z'''/''n'''''Z'''와 동형이며, 여기서 ''n''은 군의 위수이다.

순환군을 정의하는 데 사용되는 정수 및 모듈러 정수에 대한 덧셈 연산은 가환환의 덧셈 연산이며, '''Z''' 및 '''Z'''/''n'''''Z''' 또는 '''Z'''/(''n'')로도 표기한다. ''p''가 소수이면, '''Z'''/''p'''''Z'''''는 유한체이며, 일반적으로 갈루아 체를 의미하는 '''F'''''p'' 또는 GF(''p'')로 표기한다.

6. 3. 모듈러 곱셈

모든 양의 정수 ''n''에 대해, ''n''과 서로소인 법 ''n''에 대한 정수의 집합은 ('''Z'''/''n'''''Z''')×로 표기되며, 곱셈 연산 하에서 군을 형성한다. 이 군은 항상 순환군이 아니지만, ''n''이 1, 2, 4, 홀수 소수의 거듭제곱, 또는 홀수 소수의 거듭제곱의 두 배일 때 순환군이 된다.[4][5]이는 환 '''Z'''/''n'''''Z'''의 단위의 곱셈군이며, 그 중에는 ''φ'' 함수값인 ''φ''(''n'')개가 있다. 예를 들어, ('''Z'''/6'''Z''')× = {1, 5}이며, 6은 홀수 소수의 두 배이므로 순환군이다. 반대로, ('''Z'''/8'''Z''')× = {1, 3, 5, 7}은 클라인 4-군이며 순환군이 아니다. ('''Z'''/''n'''''Z''')×이 순환군일 때, 그 생성원을 법 ''n''에 대한 원시근이라고 한다.

소수 ''p''에 대해, 군 ('''Z'''/''p'''''Z''')×은 항상 순환군이며, 차수 ''p''인 유한체의 0이 아닌 원소로 구성된다. 더 일반적으로, 임의의 체의 곱셈군의 모든 유한 부분군은 순환군이다.[6]

6. 4. 회전 대칭

다각형의 회전 대칭 집합은 유한 순환군을 형성한다.[7] 회전을 통해 다각형을 자체로 이동하는 서로 다른 방법이 ''n''개 있다면(영 회전 포함) 이 대칭군은 '''Z'''/''n'''''Z'''와 동형이다. 3차원 이상에서는 축을 중심으로 하는 모든 회전이 아니라 회전반사를 사용하는 다른 유한 대칭군이 순환군으로 존재한다.원의 모든 회전 집합(원군, 기호 ''S''1)은 순환군이 "아니다". 왜냐하면 정수 거듭제곱으로 모든 회전을 생성하는 단일 회전이 없기 때문이다. 사실, 무한 순환군 C∞는 가산인 반면, ''S''1은 그렇지 않다. 유리각에 의한 회전군은 가산이지만 여전히 순환군이 아니다.

6. 5. 갈루아 이론

n영어차 단위근은 곱셈에 대해 차수 n영어의 순환군을 이룬다. 순환 확대는 갈루아 군이 순환군인 체 확장이다.7. 관련 군

순환군과 관련된 군은 다음과 같다.

- 실질적 순환군(준순환군): 지수가 유한한 순환 부분군을 포함하는 군이다. 모든 순환군과 유한군은 실질적 순환군이다.

- 프로순환군: 단일 원소에 의해 위상적으로 생성될 수 있는 프로유한군이다.

- 국소 순환군: 모든 유한 생성 부분군이 순환군인 군이다.

- 순환 순서군: 군 구조에 의해 보존되는 순환 순서를 가진 군이다.

- 메타사이클릭 군: 몫 또한 순환군인 순환 정규 부분군을 포함하는 군이다.

- 다중 순환군: 유한한 하강 부분군열을 가지며, 각 부분군은 이전 부분군에서 순환 몫을 가지는 정규 부분군이고, 자명군에서 끝나는 군이다.

7. 1. 실질적 순환군 (준순환군)

군이 지수가 유한한 순환 부분군을 포함할 때, 그 군을 '''실질적 순환군''' 또는 '''실질 순환군'''이라고 부르며, 그 군은 '''실질 순환적'''virtually cyclic|실질 순환적영어이라고 한다. 다시 말해, 실질적 순환군의 임의의 원소는 그 지수가 유한한 순환 부분군의 적당한 원소를 곱함으로써 어떤 유한 집합(완전 대표계)의 원소로 사상된다.임의의 순환군은 실질 순환적이며, 마찬가지로 임의의 유한군도 실질 순환적이다. 또한, 정확히 두 개의 끝end|끝영어을 가지는 유한 생성 이산군(예를 들어 '''Z'''/''n'''''Z'''와 '''Z'''의 직적군)은 실질 순환군이 된다. 그로모프 쌍곡군의 임의의 가환 부분군은 실질 순환군이 된다.

7. 2. 프로순환군

프로유한군이 단일 원소에 의해 위상적으로 생성될 수 있다면 이를 '''프로순환군'''이라고 부른다. 프로유한군의 예시로는 프로유한 정수 또는 소수 ''p''에 대한 ''p''-진 정수 가 있다.7. 3. 국소 순환군

국소 순환군은 모든 유한 생성 부분군이 순환군인 군이다. 유리수의 덧셈군은 국소 순환군의 한 예이다. 유리수의 모든 유한 집합은 단일 단위 분수의 정수 배 집합이며, 이 단위 분수는 그들의 최소 공배수의 역수이다. 이 단위 분수의 정수 배로 순환군을 부분군으로 생성한다. 어떤 군의 부분군 격자가 분배 격자가 되는 것과 그 군이 국소 순환군이 되는 것은 서로 필요충분조건이다.[21]7. 4. 순환 순서군

순환 순서군은 군 구조에 의해 보존되는 순환 순서를 가진 군이다. 모든 순환군은 정수(또는 군의 차수를 법으로 한 정수)의 순서와 일치하는 순환 순서군의 구조를 가질 수 있다. 순환 순서군의 모든 유한 부분군은 순환군이다.[22]7. 5. 메타사이클릭 군과 다중 순환군

메타사이클릭 군은 몫 또한 순환군인 순환 정규 부분군을 포함하는 군이다.[23] 이러한 군에는 순환군, 이면군 및 두 순환군의 직접곱이 포함된다. 다중 순환군은 둘 이상의 군 확장 수준을 허용하여 메타사이클릭 군을 일반화한다. 군이 다중 순환군이 되려면 유한한 하강 부분군열을 가져야 하며, 각 부분군은 이전 부분군에서 순환 몫을 가지는 정규 부분군이고, 자명군에서 끝난다. 모든 유한 생성 아벨 군 또는 멱영 군은 다중 순환군이다.[24]참조

[1]

서적

Cyclic group

Springer

[2]

서적

[3]

서적

[3]

서적

Algebra I: Chapters 1–3

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

MathWorld

Cycle Graph

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[19]

서적

Groups of cohomological dimension one

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

Metacyclic group

Springer

[24]

SpringerEOM

Polycyclic group

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com