유다 마카베오

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

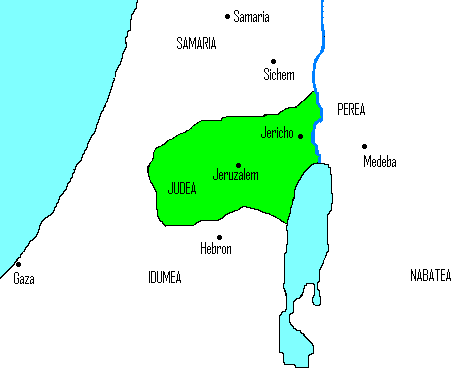

유다 마카베오는 하스몬 왕조 출신으로, 기원전 2세기 셀레우코스 제국의 지배에 저항하여 유대 독립을 이끈 인물이다. 그는 마타티아스의 아들이자, 마카베오 반란의 지도자로서 엠마우스 전투, 벳 호론 전투 등에서 승리하며 예루살렘 성전을 탈환하고 정화하여 하누카 축제의 기원을 만들었다. 유다의 사후 동생들이 반란을 이어갔고, 유다는 로마와 동맹을 맺었으나 엘라사 전투에서 전사했다. 유다는 예술 작품, 특히 헨델의 오라토리오 《유다 마카베오》를 통해 널리 알려졌으며, 문학과 미술 등 다양한 분야에서 영웅으로 묘사되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대제사장 - 아론

아론은 히브리어 성경에 등장하는 모세의 형이자 이스라엘 제사장의 조상으로, 파라오에게 이스라엘 백성의 해방을 요구하는 모세를 도왔지만 금송아지 숭배 사건과 같은 논란에 연루되기도 했으며, 여러 종교에서 중요한 인물이지만 역사적 실존 여부는 논쟁 중이다. - 대제사장 - 대제사장 예수아

대제사장 예수아는 바벨론 유수 후 귀환한 유대인 공동체의 지도자로서 스룹바벨과 함께 예루살렘 성전 재건을 주도하고 종교적 의식 집행과 지침을 제공했으며, 그의 이름은 '야훼는 구원'을 의미하여 기독교에서 예수를 예표하는 인물로 여겨진다. - 하슈모나이 왕조 - 마카베오하

마카베오하는 기원전 2세기경 야손의 책을 요약한 유대교 경전으로, 마카베오 시대의 역사적 사건들과 신학적 해석을 담고 있으며, 가톨릭과 정교회에서는 정경으로, 유대교와 개신교에서는 외경으로 여겨진다. - 하슈모나이 왕조 - 마카베오상

마카베오기 상권은 기원전 175년부터 134년까지의 마카베오 전쟁을 중심으로 하스몬 왕조의 지배 확립까지의 유대 역사를 기록하며, 안티오코스 4세의 유대교 박해에 맞선 마타티아스와 그의 아들들의 반란과 유다 마카베오, 요나단 아푸스, 시몬 타시의 투쟁을 그리고, 유대교 율법 수호와 민족 독립을 위한 노력을 강조하는 하스몬 왕조 옹호 관점을 담고 있다. - 아홉 위인 - 다윗

이스라엘의 2대 왕 다윗은 목동 출신으로 골리앗을 물리치고 이스라엘을 통일하여 전성기를 이끌었으며, 종교 및 문화 발전에 기여했지만 밧세바와의 죄와 아들 반란 등 어두운 면도 존재하며, 그의 생애는 여러 종교에서 다양하게 해석되고 역사적 논쟁도 있다. - 아홉 위인 - 알렉산드로스 대왕

알렉산드로스 대왕은 기원전 356년경 마케도니아에서 태어나 아리스토텔레스에게 교육받고 20세에 왕위를 계승하여 그리스 통일, 페르시아 제국 정복, 인도 원정 등을 통해 광대한 제국을 건설하고 헬레니즘 문화 확산에 기여했으나 32세에 요절하여 제국은 분열되었다.

2. 이름

유다 (예후다)는 히브리어로 "야훼께 감사한다"는 의미이다.

초기 반란 당시 유다는 마카베오라는 성을 받았다. 이 성이 그리스어, 히브리어, 아람어 중 어느 언어에서 유래했는지는 알려져 있지 않다. 이 성에 대한 몇 가지 설명이 제시되었다.

- 아람어 ''마카바''(현대 히브리어로는 "makebet")에서 유래되었으며, "망치" 또는 "해머"를 뜻한다(8세기 프랑크족 지도자 카롤루스 마르텔의 별칭 참조). 이는 그가 전투에서 보인 맹렬함을 기리는 의미라는 설과 그가 가장 선호했던 무기를 가리킨다는 설이 있다.[3]

- 유대교 민간 전승에 따르면, ''마카베오''는 "주(יהוה)여, 신들 중에 주와 같은 자 누구리이까?"라는 구절의 두문자어로, 마카베오 군대가 사용한 전투 구호(출애굽기 15:11)이자 유대교의 매일 아침, 저녁 기도문(미 카모카 참조)의 일부이다.

- 일부 학자들은 이 이름이 히브리어 ''마카브-야후''(''나카브''에서 유래, "표시하다, 지명하다"의 의미)의 축약형으로, "야훼가 지명한 자"를 의미한다고 주장한다.[3]

- 랍비 모셰 스크라이버는 그의 아버지 "Mattityahu Kohen Ben Yochanan"의 약어라고 기록했다는 설.

원래 마카베오라는 성은 유다에게만 붙여졌지만(그의 형제들은 다른 성을 가지고 있었다), 나중에는 마카베오 반란 동안 싸운 모든 하스몬 왕가를 지칭하게 되었다.[4]

3. 초기 생애

유다는 하스몬 왕조 출신이자 모딘 마을 출신의 유대인 제사장인 마타티아스의 셋째 아들이었다.[1] 기원전 167년, 마타티아스는 그의 아들들인 유다, 엘르아자르, 시몬, 요한, 요나단과 함께, 기원전 169/8년부터 유대교 종교 관습을 금지하는 칙령을 내린 셀레우코스 제국의 통치자 안티오코스 4세 에피파네스에 대항하여 반란을 시작했다.[1]

4. 마카베오 전쟁

셀레우코스 제국의 왕 안티오코스 4세 에피파네스는 예루살렘을 점령하고 예루살렘 신전을 약탈한 후 유대교를 박해하고 우상 숭배를 강요했다. 이 때문에 모데인 마을에 살던 제사장 마타티아와 다섯 아들들이 기원전 167년에 봉기했다. 이 봉기를 '''마카베오 전쟁(마카베오 반란)'''이라고 부른다.

기원전 166년 마타티아가 죽자, 그의 아들 유다 마카베오가 반란군의 지도자가 되었다. 유다는 동생 요나단, 시몬과 함께 시리아 군과 싸우며 게릴라전에서 뛰어난 지도력을 발휘했다. 유다는 사마리아 유다의 사령관 아폴로니오스와 세론을 처치하고, 아폴로니오스에게서 빼앗은 칼을 평생 지니고 다녔다.[2]

안티오코스 4세는 뤼시아스에게 유대 정복을 명령했고, 프톨레마이오스, 니카노르, 고르기아스가 이끄는 4만 7천 명의 시리아 군이 침공해 왔다. 유다는 엠마오 전투에서 시리아 군을 격파하고 많은 전리품을 획득했다.[2]

뤼시아스는 6만 5천 명의 병사를 이끌고 다시 출격했지만, 베트-수르에서 대패하여 유다와 일시적으로 휴전했다. 시리아는 유대인들의 종교적 자유를 인정했다. 기원전 165년 키슬레우 25일, 유다는 예루살렘을 탈환하고 예루살렘 성전을 정화하여 야훼에게 다시 헌납하고, 중단되었던 유대교 예배를 부활시켰다. 이 사건을 기념하기 위해 하누카 축제가 제정되었다.[1] 헨델의 오라토리오 《마카베우스의 유다》는 이 사건을 바탕으로 작곡되었다.[1]

유다는 정치적 독립을 위해 계속 투쟁했지만, 하시딤과 같은 일부 종교 지도자들은 유다의 정치적 행보에 반대하여 그를 떠났다.

4. 1. 초기 전투 및 전략

유다는 셀레우코스 군대의 우세를 염두에 두고 정규군과의 교전을 피했으며, 게릴라전을 사용하여 불안감을 조성하는 전략을 택했다. 이 전략으로 유다는 일련의 승리를 거두었다. 나할 엘-하라미아 전투(와디 하라미아)에서 사마리아 총독 아폴로니우스를 지휘하는 소규모 셀레우코스 군대를 격파하고 아폴로니우스를 전사시켰다.[2] 유다는 아폴로니우스의 검을 빼앗아 죽을 때까지 복수의 상징으로 사용했다. 나할 엘-하라미아 전투 이후, 많은 지원병들이 유대인 측에 합류했다.

얼마 지나지 않아 유다는 벳 호론 근처에서 세론이 지휘하는 더 큰 셀레우코스 군대를 격파했는데, 이는 훌륭한 전장 선택 덕분이었다.[2] 그 후, 엠마우스 전투에서 니카노르와 고르기아스 장군이 이끄는 셀레우코스 군대를 격파했다. 이 군대는 안티오코스가 파르티아인을 상대로 원정을 떠나면서 총독으로 남긴 리시아스가 파견한 군대였다. 유다는 강행 야간 행군을 통해 고르기아스를 속였는데, 고르기아스는 자신의 기병대를 이끌고 유대군 진영을 공격하여 파괴하려 했다. 고르기아스가 산에서 유다를 찾고 있는 동안, 유다는 기습적으로 셀레우코스 진영을 공격하여 엠마우스 전투에서 셀레우코스 군대를 격파했다. 셀레우코스 사령관은 해안으로 철수하는 것 외에는 다른 선택의 여지가 없었다.[2]

4. 2. 엠마우스 전투와 리시아스의 개입

유다는 반란 초기 2년 동안 셀레우코스 군대의 우세를 고려하여 정규군과의 교전을 피하고, 그들에게 불안감을 조성하기 위해 게릴라전을 사용하는 전략을 택했다. 이 전략으로 유다는 여러 차례 승리할 수 있었다. 그는 나할 엘-하라미아 전투(와디 하라미아)에서 사마리아 총독 아폴로니우스를 지휘하는 소규모 셀레우코스 군대를 격파했고, 아폴로니우스는 전사했다. 유다는 아폴로니우스의 검을 빼앗아 죽을 때까지 복수의 상징으로 사용했다. 나할 엘-하라미아 전투 이후, 많은 지원병들이 유대인 측에 합류했다.얼마 지나지 않아 유다는 벳 호론 근처에서 세론이 지휘하는 더 큰 셀레우코스 군대를 격파했는데, 이는 훌륭한 전장 선택 덕분이었다. 그 후, 엠마우스 전투에서 유다는 니카노르와 고르기아스 장군이 이끄는 셀레우코스 군대를 격파했다. 이 군대는 안티오코스가 파르티아인을 상대로 원정을 떠나면서 총독으로 남긴 리시아스가 파견한 군대였다. 유다는 야간 강행군을 통해 고르기아스를 속이는 데 성공했는데, 고르기아스는 자신의 기병대를 이끌고 유대군 진영을 공격하여 파괴하려 했다. 고르기아스가 산에서 유다를 찾고 있는 동안, 유다는 기습적으로 셀레우코스 진영을 공격하여 엠마우스 전투에서 셀레우코스 군대를 격파했다. 셀레우코스 사령관은 해안으로 철수하는 것 외에는 다른 선택의 여지가 없었다.

엠마우스에서의 패배는 리시아스에게 심각하고 장기간의 전쟁을 준비해야 한다는 것을 확신시켰다. 그는 이에 따라 새롭고 더 큰 군대를 소집하여 유대로 진군했는데, 에돔을 거쳐 남쪽에서 진격했다.

4. 3. 예루살렘 탈환과 성전 정화

유다는 게릴라전 전략을 사용하여 셀레우코스 군대에 맞서 여러 차례 승리했다. 나할 엘-하라미아 전투에서 사마리아 총독 아폴로니우스를 격파하고 그의 검을 빼앗아 사용했다. 이후 벳 호론에서 세론이 지휘하는 더 큰 군대를 격파했다. 엠마우스 전투에서는 니카노르와 고르기아스 장군이 이끄는 셀레우코스 군대를 격파했는데, 이는 리시아스가 파견한 군대였다. 유다는 야간 강행군으로 고르기아스를 속이고 기습 공격으로 셀레우코스 진영을 격파했다.엠마우스에서의 패배 이후, 리시아스는 더 큰 군대를 소집하여 유대로 진군했다. 수년간의 분쟁 끝에 유다는 아크라 요새에 주둔한 병력을 제외하고 예루살렘에서 적들을 몰아냈다. 그는 더럽혀진 예루살렘 성전을 정화하고, 키슬레브 25일(기원전 164년 12월 14일)에 성전에서 예배를 재개했다. 성전 재헌납은 영구적인 유대교 축제인 하누카가 되었고, 이는 성전 파괴 이후에도 계속 기념되고 있다. 예루살렘 해방은 궁극적인 독립으로 가는 첫 번째 단계였다.

뤼시아스가 유대 정복을 명령하자, 프톨레마이오스, 니카노르, 고르기아스가 이끄는 4만 7천 명의 시리아 군이 침공해 왔다. 유다는 엠마오에서 시리아의 대군과 격돌하여 승리했다. 뤼시아스는 6만 5천 명의 병사를 이끌고 출격했지만, 베트-수르에서 대패하여 유다와 일시적으로 휴전했다. 시리아 측은 종교적 자유의 회복을 인정했다. 유다는 마침내 예루살렘을 탈환하고 이방인에게 더럽혀진 예루살렘 성전의 성소를 정화하여 다시 야훼에게 헌납하고 중단되었던 성전에서의 유대교 예배를 부활시켰다. '''하누카'''는 이를 기념하기 위해 제정되었다(기원전 165년 키슬레우 25일).[1] 헨델의 오라토리오 《마카베우스의 유다》는 이 고사에서 착안한 것이다.[1]

5. 예루살렘 이후의 전투

유다는 예루살렘의 셀레우코스 요새인 아크라에 있는 셀레우코스 수비대를 포위했다. 포위된 사람들은 시리아-그리스 군대뿐만 아니라 헬레니즘 유대인도 포함되었는데, 에피파네스 사후 어린 왕 안티오코스 5세 에우파토르의 섭정이 된 뤼시아스에게 도움을 요청했다. 뤼시아스와 에우파토르는 유다에서 새로운 원정을 시작했다. 뤼시아스는 이전 원정처럼 유다를 우회하여 남쪽에서 진입, 벳-주르를 포위했다. 유다는 아크라 포위를 풀고 뤼시아스와 맞서 싸우러 갔다. 베들레헴 남쪽 벳-제카리아 전투에서 셀레우코스군은 마카베오에게 첫 승리를 거두었고, 유다는 예루살렘으로 퇴각했다. 벳-주르는 항복했고, 뤼시아스는 예루살렘을 포위했다. 수비대는 안식년으로 인해 식량이 부족해 위태로웠다. 그러나 항복 직전, 뤼시아스와 에우파토르는 필립이 반란을 일으켜 안티오크를 장악하려 하자 철수했다. 뤼시아스는 기원전 163년 말 평화 협정을 제안했다. 평화 조건은 종교 자유 회복, 유대인의 자치법 허용, 성전 반환을 포함했다. 뤼시아스는 필립을 물리쳤지만, 데메트리우스 1세 소테르에게 축출되었다. 데메트리우스는 헬레니즘 유대인 알키무스(야킴)를 대제사장으로 임명했는데, 그는 사제 가문 출신이라 하시딤(경건주의자)도 받아들일 수 있었다.

기원전 161년, 데메트리오스 1세 소테르가 시리아 왕으로 즉위하자 대제사장 직을 노리는 알키모스(Alcimus)는 데메트리오스에게 도움을 요청했다. 데메트리오스는 바키데스(Bacchides)를 파견하여 알키모스를 대제사장으로 임명했다. 이어서 니카노르가 파견되었지만, 유다는 카파르사라마와 아다사에서 니카노르를 격파하고 처형했다.

5. 1. 각지 유대인 구출 작전

길르앗, 트랜스요르단, 갈릴리 지역의 유대인 공동체가 인근 그리스 도시들의 공격을 받고 있다는 소식을 들은 유다는 즉시 구원에 나섰다. 유다는 형제 시몬에게 3,000명의 군대를 이끌고 갈릴리로 가도록 하였고, 시몬은 여러 차례 승리하며 여성과 어린이를 포함한 상당수의 유대인 정착민을 유대로 이주시켰다. 유다는 형제 요나단과 함께 트랜스요르단 원정을 이끌었다. 격렬한 전투 끝에 트랜스요르단 부족들을 물리치고 길르앗의 요새화된 마을에 고립된 유대인들을 구출했다. 마카베오 군대가 점령한 지역의 유대인들은 유대로 대피했다.[5] 이후 유다는 남쪽 에돔족을 공격하여 헤브론과 마레사를 점령하고 파괴했다.[6] 그는 지중해 해안으로 진격하여 아스돗에 있는 이교도 신들의 제단과 조각상을 파괴하고 많은 전리품을 가지고 유대로 돌아왔다.이후에도 유다 마카베오는 시리아군 및 주변 민족들과의 전투를 계속했다. 이드마야인, 암몬의 티모테오스(Timotheus) 등과 교전한 후, 갈릴리와 길르앗의 유대인들이 고립되어 구원을 요청하자 유다와 요나단은 길르앗으로, 시몬은 갈릴리로 향했다. 유다는 보소라, 카스포, 마케드, 보솔 등을 공략하고 티모테오스를 격파하여 아군을 구출하고 의기양양하게 귀환했다. 이때 예루살렘에 남아 있던 사가랴의 아들 요세프와 아자리아는 자신들도 전공을 세우고자 얌니아로 출격했지만 고르기아스에게 대패했다. 유다는 헤브론과 아스돗도 공략하여 불태웠다.

5. 2. 아크라 포위전과 리시아스의 재침

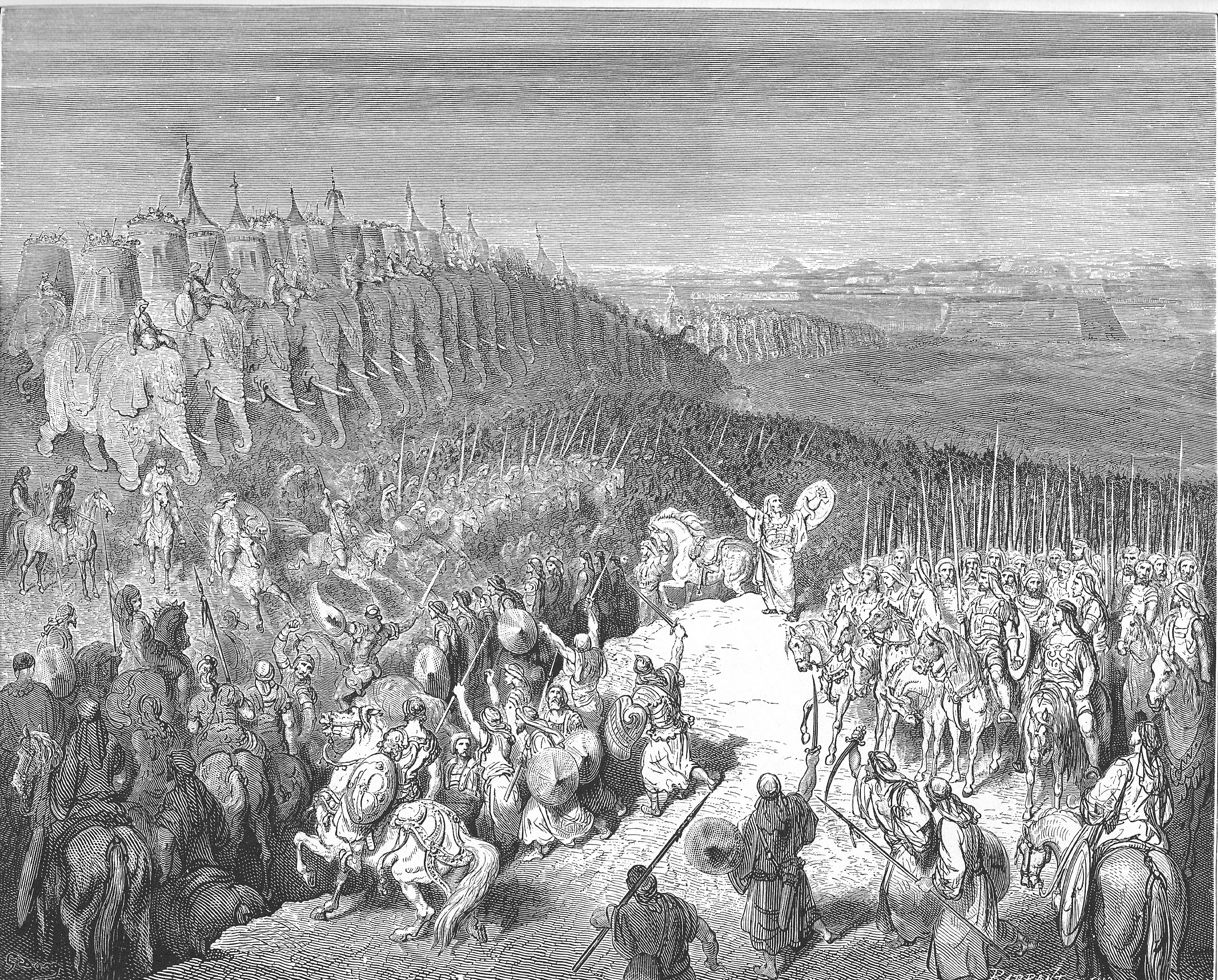

기원전 164년, 에피파네스가 이란 원정 중에 실의에 빠져 병사하자 뤼시아스는 왕자 안티오코스 5세 에우파토르를 옹립했다. 이듬해 뤼시아스는 대제사장 메넬라오스의 요청에 응하여 다시 유다에 침입하여 코끼리 부대를 주력으로 대결했다(베트 자카리아 전투). 유다의 형제 엘르아자르 아우아란은 왕의 갑옷으로 무장한 거대한 코끼리를 발견하자 왕이 타고 있다고 오인하고, 코끼리를 죽였지만 깔려 사망했다. 에우파토르는 타고 있지 않았기 때문에 엘르아자르의 희생은 헛되이 되었다. 유다는 패배하여 철수를 강요당했다. 예루살렘은 포위되지만, 시리아 측에서 장군 필리포스에 의한 쿠데타가 일어나자 뤼시아스는 유다와 평화를 맺고 철수했다.6. 내부 갈등

외부의 적과의 전쟁이 끝나자 유다가 이끄는 파와 헬레니스트 파 사이에 내부 갈등이 벌어졌다. 셀레우코스 왕조의 패배 이후 헬레니스트의 영향력은 거의 붕괴되었다. 헬레니즘화된 대제사장 메넬라오스는 직위에서 해임되어 처형되었다. 그의 후임은 또 다른 헬레니스트인 알키모스였다. 알키모스가 자신에게 반대하는 사제 60명을 처형하자, 그는 마카베오와 공개적으로 대립하게 되었다. 알키모스는 예루살렘에서 도망쳐 셀레우코스 왕에게 도움을 요청했다.[1]

한편, 셀레우코스 4세 필로파토르의 아들이자 안티오코스 4세 에피파네스의 조카인 데메트리오스 1세 소테르는 로마 원로원에 반하여 로마에서 탈출하여 시리아에 도착했다. 그는 스스로를 정당한 왕이라고 선언하고 리시아스와 안티오코스 에우파토르를 체포하여 죽이고 왕위를 차지했다. 데메트리오스에게 유대에서 헬레니스트 파에 대한 박해에 대해 불만을 제기한 것은 알키모스가 이끄는 대표단이었다. 데메트리오스는 알키모스가 왕의 군대의 보호 아래 대제사장으로 임명되도록 요청을 허락하고, 바키데스가 이끄는 군대를 유대로 보냈다. 약세인 유대 군대는 적에게 대항할 수 없어 예루살렘에서 철수했고, 유다는 게릴라전을 펼치기 위해 돌아왔다. 얼마 지나지 않아 셀레우코스 군은 혼란스러운 정치 상황 때문에 안티오크로 돌아가야 했다. 유다의 군대는 예루살렘으로 돌아왔고, 셀레우코스 왕조는 니카노르가 이끄는 또 다른 군대를 파견했다. 기원전 161년 3월 13일 아다사 전투에서 셀레우코스 군대는 전멸했고, 니카노르는 죽었다. 이 승리를 기념하기 위해 연례 "니카노르의 날"이 제정되었다.[1]

7. 니카노르 격파와 아다사 전투

외부의 적과의 전쟁이 끝난 후, 유다가 이끄는 파와 헬레니스트 파 사이에 내부 갈등이 발생했다. 셀레우코스 왕조가 패배하면서 헬레니스트의 영향력은 거의 사라졌다. 헬레니즘화된 대제사장 메넬라오스는 직위에서 쫓겨나 처형되었고, 그의 후임으로 또 다른 헬레니스트인 알키모스가 임명되었다. 알키모스가 자신에게 반대하는 사제 60명을 처형하자, 마카베오와 공개적으로 대립하게 되었다. 알키모스는 예루살렘에서 도망쳐 셀레우코스 왕에게 도움을 요청했다.

한편, 셀레우코스 4세 필로파토르의 아들이자 안티오코스 4세 에피파네스의 조카인 데메트리오스 1세 소테르는 로마 원로원에 반항하여 로마에서 탈출해 시리아에 도착했다. 그는 스스로를 정당한 왕이라고 선언하고 리시아스와 안티오코스 5세 에우파토르를 체포하여 죽이고 왕위를 차지했다. 알키모스가 이끄는 대표단은 유대에서 헬레니스트 파에 대한 박해에 대해 데메트리오스에게 불만을 제기했다. 데메트리오스는 알키모스의 요청을 받아들여 바키데스가 이끄는 군대를 유대로 보냈다. 약세였던 유대 군대는 적에게 대항할 수 없어 예루살렘에서 철수했고, 유다는 게릴라전을 펼쳤다. 얼마 지나지 않아 셀레우코스 군은 혼란스러운 정치 상황 때문에 안티오크로 돌아가야 했다. 유다의 군대는 예루살렘으로 돌아왔고, 셀레우코스 왕조는 니카노르가 이끄는 또 다른 군대를 파견했다. 기원전 161년 3월 13일 아다사 전투에서 셀레우코스 군대는 전멸했고, 니카노르는 죽었다. 이 승리를 기념하기 위해 연례 "니카노르의 날"이 제정되었다.

8. 로마와의 동맹

유다는 하코스의 아들 요한의 아들 에우폴레모스와 엘르아자르의 아들 야손을 사자(使者)로 선택하여, 셀레우코스 왕조 시리아와 적대 관계에 있던 로마와 동맹 관계를 맺었다. 시리아에 대항하기 위해 외교에도 눈을 돌린 것이다.[1]

로마-유대 조약은 기원전 161년에 유다 마카베오와 로마 공화국 사이에 맺어진 협정으로, 유대인과 고대 로마 사이의 최초의 기록된 계약이었다.[1]

9. 엘라사 전투와 죽음

로마-유대 조약은 기원전 161년에 유다 마카베오와 로마 공화국 사이에 맺어진 협정으로, 유대인과 고대 로마 사이의 최초의 기록된 계약이었다.[1]

로마와의 협정에도 불구하고, 데메트리우스는 니카노르가 패배했다는 소식을 듣고 바키데스를 지휘관으로 하는 새로운 군대를 파견했다. 셀레우코스 군대는 20,000명으로 유다의 군대보다 수가 훨씬 많았기 때문에, 유다의 군인 대부분은 전장을 떠났고, 유다에게도 더 좋은 기회를 기다리라고 조언했다. 그러나 유다는 자신의 입장을 지키기로 결정했다.

기원전 160년 1월, 시리아는 바키데스와 알키모스를 파견하여 2만 2천 명의 군대로 예루살렘을 공격했다. 유다의 군대는 탈영병이 많아 800명밖에 남지 않았다. 전투를 피하라는 간청을 받았지만, 유다는 도망치지 않고 형제들을 위해 용감하게 싸우다 죽겠다고 말했다.

엘라사 전투(Battle of Elasa영어)에서 유다와 그에게 충성했던 사람들은 전사했다. 그의 시신은 그의 형제들이 전장에서 수습하여 모디인(Modi'in-Maccabim-Re'ut영어)의 가족 묘지에 묻혔다. 유다 마카베오의 죽음(기원전 160년)은 유대인들에게 새로운 저항을 불러일으켰다. 므타티아스의 다른 두 아들(요나단과 시몬)의 지도 아래 몇 년간의 추가적인 전쟁 후에, 유대인들은 마침내 독립을 쟁취하고 자유롭게 예배할 수 있게 되었다. 유다의 뒤를 이어 요나단이 유대 군을 이끌었다.

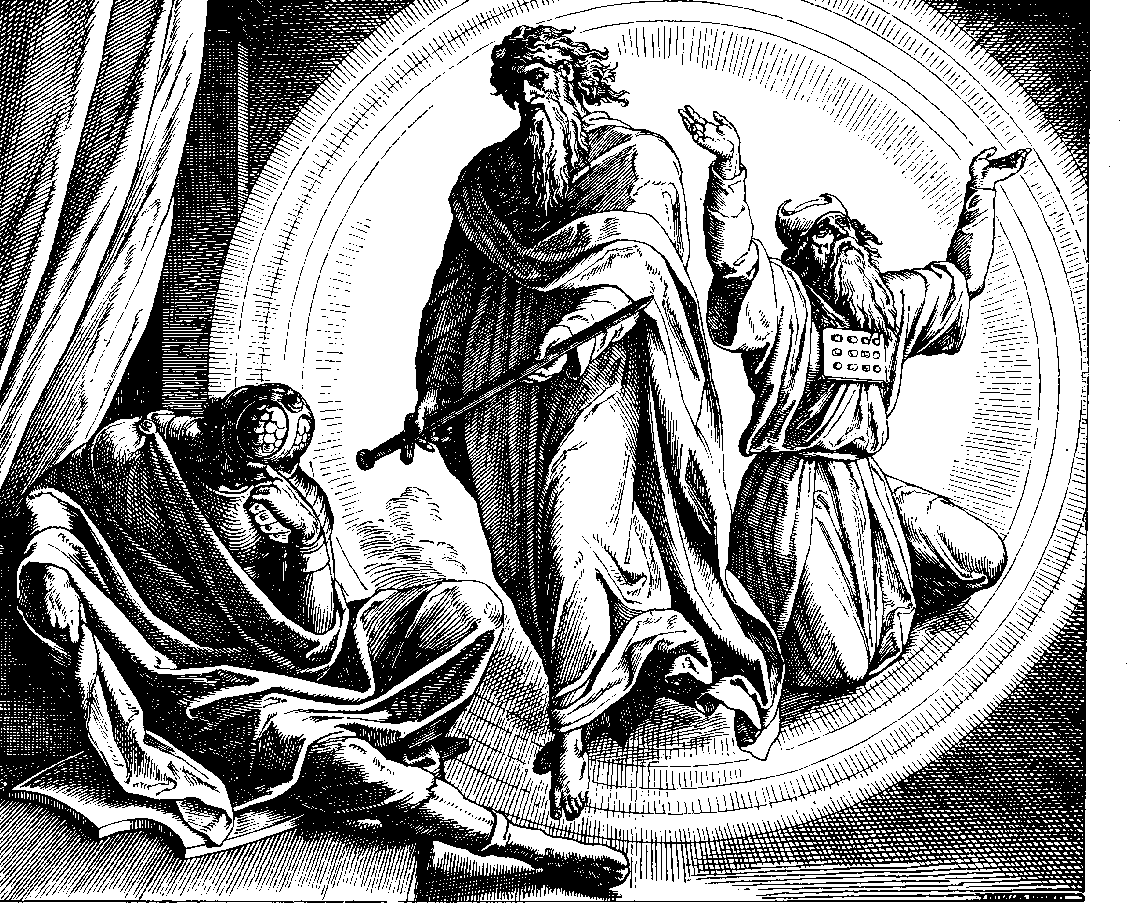

10. 황금 검의 환상

유다는 꿈 속에서 대제사장 오니아스의 모습을 보았다. 오니아스는 위엄이 있었고, 온화하고 올바른 행동을 하는 사람이었다. 고상한 언어를 사용하며, 어릴 적부터 덕의 길을 걸어온 그는 손을 뻗어 유대 민족을 위해 기도하고 있었다.

그 후 유다는 또 다른 인물을 보았다. 그는 나이가 많았고, 위엄 있는 모습에 매우 존엄한 분위기를 풍겼다. 오니아스는 그를 "형제를 사랑하고, 백성과 성도(성도)를 위해 주님께 크게 간구하시는 분입니다. 하나님의 예언자입니다."라고 소개했다.

하나님의 예언자는 손을 뻗어 황금 검을 유다에게 건네며 말했다. "이 존귀한 검을 받아라. 이것은 하나님의 선물이다. 이것으로 적을 물리칠 수 있다."

11. 예술에서의 유다 마카베오

유다 마카베오는 예술과 음악에서 자주 다뤄지는 인물이다. 특히 게오르크 프리드리히 헨델의 오라토리오 《유다스 마카베우스》가 유명하다.[1] 이 오라토리오의 제58곡 "보라, 용사가 돌아오네"(''See the conquering hero comes'')는 경기 등의 수상곡으로 널리 알려졌으며, 찬송가에도 채택되어 《기뻐하며 찬양하라》로 불리고 있다.[1]

중세 기독교 미술에서 유다 마카베오는 구약의 영웅 중 한 명으로 여겨졌다. 루벤스는 《마카베오기 하권》 12:39–48절에 묘사된, 유다의 군대가 전사한 유대인 전사들의 시체에서 우상 숭배 부적을 발견하는 내용을 바탕으로 유다 마카베오가 죽은 자들을 위해 기도하는 그림을 그렸다.

11. 1. 문학

전사 영웅이자 민족 해방자로서 유다 마카베오는 많은 작가, 예술가, 작곡가에게 영감을 주었다. 단테 알리기에리는 그의 신곡에서 유다의 영혼을 언급했고, 윌리엄 셰익스피어의 사랑의 헛수고에서는 유다 이스카리옷과 이름이 같다는 이유로 야유를 받기도 한다.17세기부터 유다 마카베오를 주제로 한 작품들이 본격적으로 등장했다. 1601년경 윌리엄 호튼의 《유다 마카베우스》가 공연되었으나 현재는 분실되었다. 페드로 칼데론 데 라 바르카의 초기 코메디 《유다스 마카베오》, 카스티야어 서사시 《엘 마카베오》(1638), 프랑스 시인 피에르 뒤 리에스의 《유다스 마카베의 기사도》, 신라틴어 작품 《유다스 마카베우스》(1695) 등이 있다. 게오르크 프리드리히 헨델은 《유다스 마카베우스》 오라토리오(1746)를 작곡했다.

19세기에는 발리첼라의 ''Giuda Macabeo, ossia la morte di Nicanore...''(1839), 헨리 워즈워스 롱펠로의 5막 운문 비극 ''유다 마카베우스''(1872), 요제프 에두아르트 콘라트 비쇼프의 소설 ''유다 마카베우스'', 알프레드 J. 처치와 리치몬드 실리의 ''The Hammer''(1890) 등이 있다.

20세기에도 야코프 벤야민 카츠넬슨, 이디시어 작가 모셰 슐스타인, 야코프 피치만 등 유대인 작가들이 유다 마카베오를 다룬 작품을 썼다. 아미트 아라드의 역사 소설 "유다의 사자들 - 마카베오의 기적적인 이야기"(2014)도 있다.

미국 작가 하워드 패스트는 역사 소설 ''나의 영광스러운 형제들''(1948)을 썼고, 스위스-독일 작가 카를 복슬러는 소설 ''유다스 마카바에우스...''(1943)를 출판했다. 에드워드 아인혼의 현대 연극 ''유다 마카비와 드레이델 놀이''도 있다.

11. 2. 음악

게오르크 프리드리히 헨델은 1746년 오라토리오 ''유다 마카베오''를 작곡했다. 이 작품은 토머스 모렐이 대본을 썼으며, 컬로든 전투에서 스코틀랜드 자코바이트 반군을 이긴 컴벌랜드 공작의 승리를 기념하기 위해 1746년에 쓰여졌다. 이 오라토리오에서 가장 유명한 합창곡은 "보라, 정복하는 영웅이 온다"이다. 이 합창곡의 선율은 나중에 기독교 부활절 찬송가 ''승리하신 아들 당신의 영광을''로 채택되었다. 헨델의 ''유다 마카베오'' 히브리어 번역본은 1932년 마카비 경기대회를 위해 준비되었으며, 현재 이스라엘에서 "정복하는 영웅"을 주제로 한 하누카 노래로 인기를 얻고 있다. 베토벤은 첼로와 피아노를 위한 주제와 변주곡 세트인 12개의 변주곡을 작곡했는데, 그 주제는 ''톰 레러는 자신의 노래 "산타 모니카의 하누카"에서 유다 마카베오를 언급했다. 미라 또한 자신의 노래 "예루살렘"에서 유다 마카베오를 언급했다. 더 골드버그스 믹스테이프에서는 패러디 노래 제목이 "유다 마카비"이다.

유다 마카베오는 예술과 음악에서 자주 다뤄지는 내용이며, 헨델의 오라토리오 《유다스 마카베우스》(《마카베우스의 유다》)가 유명하다.[1] 이 오라토리오의 58번째 곡 "보라, 용사가 돌아오네"(''See the conquering hero comes'')는 경기 등의 수상곡으로 널리 알려졌으며, 찬송가에도 채택되어 《기뻐하며 찬양하라》로 불리고 있다.[1]

11. 3. 미술

중세 기독교 미술에서 유다 마카베오는 구약의 영웅 중 한 명으로 여겨졌다. 10세기 삽화 필사본 《마카베오기》에 등장하며, 후기 중세 프랑스 화가 장 푸케는 요세푸스의 유명한 필사본을 위해 유다가 적들을 물리치는 모습을 묘사한 삽화를 그렸다. 루벤스는 유다 마카베오가 죽은 자들을 위해 기도하는 그림을 그렸는데, 이는 《마카베오기 하권》 12:39–48절에 묘사된, 유다의 군대가 전사한 유대인 전사들의 시체에서 우상 숭배 부적을 발견하는 내용을 담고 있다. 유다는 죄를 지은 채 죽은 전사들을 위해 기도와 속죄 제물을 바쳤다. 반종교개혁 시대에 이 구절은 가톨릭교가 프로테스탄트교에 대항하여 연옥 교리를 정당화하는 데 사용되었다. 루벤스는 투르네 대성당의 죽은 자들을 위한 예배당에 이 장면을 그렸다. 19세기 폴 구스타브 도레는 유다 마카베오가 흩어진 시리아 적군을 승리하며 추격하는 판화를 제작했다.

참조

[1]

기타

2 Maccabees 5:1–1

[2]

문서

Virtually all that is known about Judah Maccabee is contained in the [[Books of the Maccabees]] and the works of [[Josephus]], largely dependent on this source.

[3]

간행물

New Catholic Encyclopedia

[4]

웹사이트

חשמונאים

https://www.temple.o[...]

2018-02-27

[5]

문서

Galilee, however, does not seem to have been evacuated of its Jewish population since two generations later, when [[John Hyrcanus]] conquered it, he found it largely inhabited by Jews.

[6]

서적

Antiquities of the Jews

[7]

서적

La Chevalerie de Judas Macabé

https://books.google[...]

Van Gorcum

1955

[8]

웹사이트

Theater 61 Press Presents Playing Dreidel with Judah Maccabee

http://www.broadwayw[...]

[9]

간행물

NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com