정철

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정철은 조선 중기의 문신이자 시인으로, 1536년에 태어나 1593년에 사망했다. 그는 가사 문학의 대가로 《성산별곡》, 《관동별곡》, 《사미인곡》, 《속미인곡》과 같은 작품을 남겼으며, 시조에도 능했다. 관료로서 그는 동인과의 갈등, 기축옥사와 정여립의 난에 연루되었으며, 강원도 관찰사 재직 시 직무유기 논란을 겪기도 했다. 말년에는 임진왜란을 겪었으며, 사후 삭탈관직되었으나 광해군 때 신원되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 수필가 - 유길준

유길준은 조선 후기 개화 사상가이자 정치가, 언론인으로, 서구 문물을 접한 후 갑신정변 연루, 갑오개혁 참여, 아관파천 이후 망명, 애국계몽운동 전개 등 파란만장한 삶을 살았으나, 근대화에 기여했음에도 친일 행적에 대한 비판도 있는 인물이다. - 한국의 수필가 - 허균

허균은 조선 중기의 문인이자 정치가로서, 홍길동전, 교산시화, 도문대작 등 다양한 저서를 남겼으나, 진보적인 사상과 정치적 사건에 연루되어 비극적인 최후를 맞이한 인물이다. - 조선의 소설가 - 김만중

조선 중기의 문신이자 소설가인 김만중은 명문 양반 가문 출신으로, 암행어사, 공조 판서, 대사헌, 대제학 등 요직을 역임하며 숙종의 궁녀 장씨 총애를 비판하다 유배 생활을 했고, 어머니를 위해 지은 『구운몽』과 『사씨남정기』를 비롯한 저서를 통해 국어 문학 발전에 기여하며 주자학적 세계관과 불교적 사상을 융합한 문학적 성취를 이루었다. - 조선의 소설가 - 이인직

이인직은 대한제국 시대 소설가이자 언론인으로, 한국 최초의 근대 소설로 평가받는 『혈의 누』를 통해 신소설의 효시로 여겨지나, 친일 활동으로 친일반민족행위자로 규정되어 문학적 업적과 친일 행적이 논쟁의 대상이 되고 있다. - 기축옥사 관련자 - 정여립

정여립은 조선 중기 문신으로 동인으로 전향하여 이이를 비판하다 관직을 버리고 고향으로 돌아간 후 대동계를 결성했으나 반란 혐의로 자결했으며, 기축옥사로 동서인 갈등을 심화시킨 인물이다. - 기축옥사 관련자 - 이산해

이산해는 조선 중기 문신이자 정치가로, 뛰어난 문장과 서화 실력으로 이름을 알렸으며 동인으로 활동, 서인과의 당쟁 속에서 북인의 중심 인물로 활동하며 정치적 영향력을 행사했으나 임진왜란 초기 정국 운영에 대한 비판과 함께 사후 평가가 엇갈리는 인물이다.

| 정철 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 한글 | 정철 |

| 한자 | 鄭澈 |

| 로마자 표기 | Jeong Cheol |

| 자 | 계함 (季涵) |

| 호 | 송강 (松江), 칩암거사 |

| 시호 | 문청 (文淸) |

| 별호 | 총마어사 |

| 봉호 | 인성부원군 |

| 출생 | 1536년 12월 18일 |

| 출생지 | 조선 한성부 종로방 장의동 |

| 사망 | 1594년 2월 7일 (향년 59세) |

| 사망지 | 조선 경기도 강화군 강화읍 송정촌 |

| 국적 | 조선 |

| 묘소 위치 | 경기도 광주시 오포읍 능평리 산89-1 |

| 가족 관계 | |

| 부 | 정유침 |

| 모 | 죽산 안씨 부인 |

| 누나 | 귀인 정씨(첫째 누나) |

| 자형 | 계림군 이유(셋째 자형) |

| 배우자 | 문화 류씨(본부인), 그 외 첩실 2명 |

| 자녀 | 정기명 (장남) 정종명 (차남) 정진명 (삼남) 정홍명 (사남) |

| 학력 및 경력 | |

| 학력 | 사가독서 (1562년 별시문과 장원) |

| 경력 | 문신, 시인, 정치인, 문인 |

| 분야 | 성리학 |

| 관직 | |

| 임기 (좌의정) | 1590년 3월 13일 ~ 1591년 2월 24일 |

| 이전 (좌의정) | 이산해 |

| 이후 (좌의정) | 류성룡 |

| 임기 (우의정) | 1589년 12월 8일 ~ 1590년 3월 |

| 이전 (우의정) | 정언신 |

| 이후 (우의정) | 심수경 |

| 정치 활동 | |

| 정당 | 서인 세력 |

2. 어린 시절

1536년 현재의 서울에서 태어났다. 아버지는 돈녕부 판관을 지낸 정유침이며, 누이들이 각각 인종의 후궁(귀인)과 왕족(계림군)의 부인이었기에 어린 시절부터 궁궐에 드나들며 경원대군(훗날의 명종)과 가깝게 지냈다.

그러나 1545년 을사사화가 일어나면서 집안이 큰 어려움을 겪게 되었다. 아버지가 사건에 연루되어 유배를 가게 되자, 정철 역시 어린 나이에 아버지를 따라 유배지를 전전해야 했다. 1551년 아버지가 특사로 풀려난 후, 가족은 전라도 담양군 창평에 정착하였다. 이곳에서 그는 김윤제, 임억령 등 당대의 학자들로부터 학문과 시를 배우며 성장기를 보냈다.

2. 1. 출생과 가계

송강 정철은 1536년(중종 31년) 음력 12월 6일 한성부 종로방 장의동(藏義洞, 현재 서울특별시 종로구 청운동)에서 돈녕부판관을 지낸 정유침과 죽산 안씨 사이에서 태어났다.[4]그의 고조부는 병조판서를 지냈고, 증조부는 김제 군수를 역임했으나, 할아버지 대에는 관직에 나가지 못했다. 아버지 정유침은 딸들이 각각 인종의 후궁(귀인)이 되고 왕족(계림군 이유)의 부인이 되면서 돈령부판관 벼슬을 얻었다. 어머니 죽산 안씨는 사간원대사간을 지낸 안팽수의 딸이었다.

정철은 4남 3녀 중 막내아들이었다. 그의 맏누이가 인종의 후궁인 귀인 정씨였고, 둘째 누이가 왕족 계림군 이유의 부인이었기에, 그는 어린 시절부터 궁궐에 자주 드나들며 당시 경원대군(慶原大君, 훗날의 명종)과 가깝게 지낼 수 있었다. 장성한 후에도 누이를 만나기 위해 동궁에 자주 출입하면서 경원대군을 만났고, 그가 명종으로 즉위한 후에는 각별한 총애를 받았다.

| 관계 | 이름 | 생몰년 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 아버지 | 정유침(鄭惟沈) | 1493년 ~ 1570년 | 돈녕부판관 |

| 어머니 | 죽산 안씨(竹山 安氏) | 1495년 ~ 1573년 | 사간원대사간 안팽수의 딸 |

| 형 | 정자(鄭滋) | 1515년 ~ 1547년 | |

| 형 | 정소(鄭沼) | 1518년 ~ 1572년 | |

| 누나 | 귀인 정씨(貴人 鄭氏) | 1520년 8월 ~ 1566년 3월 25일 | 인종의 후궁 |

| 누나 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1521년 ~ 1596년 | 계림군 이유(李瑠)의 부인 |

| 형 | 정황(鄭滉) | 1528년 ~ 1588년 | |

| 여동생 | 오천군부인 정씨(烏川君夫人 鄭氏) | 1542년 ~ ? | 오천군 이희(李禧)의 부인 |

| 정부인 | 문화 류씨(文化 柳氏) | 1535년 ~ 1598년 | 류잠(柳潛)의 딸 |

| 딸 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1556년 ~ ? | |

| 장남 | 정기명(鄭基溟) | 1558년 ~ 1589년 | |

| 딸 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1559년 ~ ? | |

| 차남 | 정종명(鄭宗溟) | 1565년 ~ 1626년 | |

| 3남 | 정진명(鄭振溟) | 1567년 ~ 1614년 | |

| 딸 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1576년 ~ ? | |

| 4남 | 정홍명(鄭弘溟) | 1582년 3월 7일 ~ 1650년 10월 2일 | |

| 첩 | 진옥(眞玉) | ? ~ ? | 기생 |

| 첩 | 강아(江娥) | ? ~ ? | 기생 |

2. 2. 을사사화와 유년 시절

1536년 현재의 서울에서 태어났다. 아버지는 돈녕부 판관을 지낸 정유침이며, 맏 누이는 인종의 후궁인 귀인이었고, 둘째 누이는 계림군(월산대군의 손자이자 계성군의 양자) 이유(李瑠)의 부인이었다. 이러한 배경 덕분에 어린 시절부터 궁궐에 드나들며 경원대군(훗날의 명종)과 친분을 쌓을 수 있었다.그러나 1545년(명종 즉위년), 인종이 승하하고 을사사화가 일어나면서 정철의 집안은 큰 어려움을 겪게 되었다. 매형인 계림군 이유가 윤임 세력에 의해 왕으로 추대받았다는 모함을 받아 역적으로 몰려 처형당했다. 이 사건에 연루되어 아버지 정유침은 함경북도 정평으로 유배되었고, 정철은 어린 나이에 아버지를 따라 유배지로 갔다. 맏형 역시 곤장을 맞고 전라남도 광양군으로 유배되었다. 얼마 지나지 않아 아버지 정유침은 유배에서 풀려났으나,[5] 1547년(명종 2년) '양재역 벽서 사건'이 발생하면서 다시 불행이 닥쳤다.

이 사건의 관련자로 지목되어 아버지는 경상북도 영일로 다시 유배되었고, 정철은 또다시 아버지를 따라 유배지를 옮겨 다녀야 했다. 맏형은 다시 붙잡혀 와 혹독한 형문을 당한 끝에 함경북도 경원으로 귀양 가던 중, 장독(杖毒)으로 인해 32세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 둘째 형 정소는 이러한 상황 속에서 벼슬길에 환멸을 느끼고 처가가 있는 전라남도 순천으로 내려가 은거하였다.[5]

1551년, 특사로 풀려난 정철의 가족은 전라도 창평에 정착했다. 정철은 이곳에서 김윤제의 문하생이 되어 학문을 익혔고, 임억령에게 시를 배우며 문학적 소양을 길렀다.

2. 3. 수학과 청년기

1536년 현재의 서울에서 태어났다.[6] 아버지는 돈녕부 판관을 지낸 정유침이며, 맏 누이가 인종의 후궁인 귀인 정씨였고 둘째 누이는 선조의 종조부뻘인 계림군(월산대군의 손자이자 계성군의 양자)의 부인이었다.[6] 이러한 배경 덕분에 어린 시절부터 궁중에 드나들며 경원대군(훗날의 명종)과 가까이 지냈다.[6]그러나 1545년 을사사화가 일어나면서 아버지 정유침이 이에 연루되어 유배를 가게 되자, 정철 역시 아버지를 따라 유배지로 갔다.[6] 1551년(명종 6년), 원자 탄생을 기념하는 특사로 아버지가 풀려나자 온 가족은 할아버지의 묘소가 있는 전라도 담양군 창평의 당지산(唐旨山) 아래로 이주하였다.[6]

창평에서 정철은 새로운 학문의 기회를 맞이했다. 어느 날 용소에서 목욕을 하다가 우연히 사촌(沙村) 김윤제(金允悌)를 만났는데[7], 김윤제는 정철의 영특함을 알아보고 그를 제자로 받아들였다.[6] 이후 정철은 지곡(芝谷) 성산(星山) 기슭의 송강(松江) 가에서 약 10년 동안 학문에 매진했다. 이 시기 그는 스승 김윤제뿐만 아니라 석천(石川) 임억령(林億齡)에게서 시와 학문을 배웠고, 송순, 김인후, 기대승과 같은 당대의 이름난 학자들에게 가르침을 받았다.[6] 또한 김윤제의 조카인 서하당(棲霞堂) 김성원(金成遠)과 훗날 임진왜란 때 의병장으로 활약하는 고경명 등과 함께 공부했으며, 이이, 성혼, 송익필(宋翼弼) 등과도 교류하며 학문적, 인간적 관계를 넓혀나갔다.[6] 정철은 자신이 머물던 곳의 지명을 따 스스로의 아호를 송강(松江)이라 지었다.[6]

비록 한성부에서 태어났지만 오랜 기간 가족과 함께 담양군 창평에서 생활했기 때문에, 창평을 그의 실질적인 고향으로 여기는 시각도 있다.[6] 이후 스승 김윤제의 사위인 류강항(柳強項)의 딸과 혼인하여, 처외조부이자 스승인 김윤제의 외손녀 사위가 되었다.[6] 을사사화로 가세가 기울어 경제적으로 어려움을 겪었으나, 처가인 김윤제와 처외숙부 김성원의 도움으로 생계를 유지하며 학업을 이어갈 수 있었다.[6]

1561년(명종 16년) 과거에 응시하여 진사시에 장원으로 합격하였고, 이듬해인 1562년(명종 17년)에는 별시 문과에 다시 장원으로 급제하는 뛰어난 성취를 이루었다.[6] 이후 사헌부 지평을 거쳐 함경도 암행어사로 활동했으며, 1567년(선조 즉위년)에는 왕의 특명으로 학문 연구에 전념할 수 있는 사가독서의 기회를 얻었다.[6] 1568년(선조 1년)에는 홍문관 수찬, 교리를 거쳐 다시 지평에 임명되었다.[6] 1575년에는 잠시 벼슬을 사임하고 고향으로 돌아갔다.[6]

3. 관료 생활

1561년 진사시에 수석으로 합격하고, 이듬해인 1562년에는 별시 문과에 장원으로 급제하여 관료 생활을 시작하였다. 사헌부 지평을 시작으로 함경도 암행어사 등 여러 관직을 거쳤으며, 1567년에는 사가독서의 기회를 얻기도 했다.

초기 관료 생활 중 강직한 성품으로 명성을 얻었으나, 때로는 정치적 분쟁에 휘말리기도 했다. 1575년 동서 분당이 발생하자 서인에 가담하였고, 이후 정치적 갈등으로 인해 잠시 벼슬을 사임하고 고향 전라남도 담양군 창평으로 돌아갔다. 1578년 다시 조정에 부름을 받아 장악원 정(正)으로 임용되었고, 사간, 직제학을 거쳐 승지에 올랐으나, 진도군수 이수(李銖)의 뇌물 사건에 연루되어 다시 사직하고 고향으로 돌아갔다.

1580년에는 강원도 관찰사로 임명되어 부임하였다. 이 시기에 강원도의 풍광과 자신의 감회를 담은 가사 〈관동별곡〉과 백성 교화를 위한 시조 〈훈민가〉 16수를 지었다. 관찰사로서 강원도, 이후 전라도, 함경도 등 지방 장관으로 파견되었던 경험은 그의 문학 세계에 큰 영향을 미쳤다.

1583년 예조참판에 임명된 것을 시작으로 형조와 예조의 판서를 역임했으며, 1584년에는 사헌부대사헌에 임명되었다. 그러나 이듬해 다시 관직에서 물러나 고향으로 돌아가 〈사미인곡〉, 〈속미인곡〉, 〈성산별곡〉 등 주옥같은 가사 작품들을 창작하며 문학 활동에 몰두했다.

1589년, 정여립 모반 사건이 발생하자 우의정으로 발탁되어 사건 처리를 주관하게 되었다. 그는 서인의 영수로서 이 사건을 처리하는 과정에서 동인 세력에 대한 대대적인 숙청을 단행했는데, 이는 기축옥사로 불리며 조선 중기 당쟁사에서 가장 참혹한 사건 중 하나로 기록된다. 이듬해인 1590년에는 좌의정으로 승진하였다.

그러나 1591년, 세자 책봉 문제인 건저의 문제에 연루되어 동인 세력의 거센 탄핵을 받고 관직을 삭탈당한 뒤 강계로 유배되었다.

1592년 임진왜란이 발발하자 유배에서 풀려나 다시 조정에 등용되어 선조를 호종하였다. 1593년 평양성 탈환 이후, 명나라의 지원에 감사하기 위한 사은사(謝恩使)로 명나라에 파견되었으나, 귀국 후 외교 방침을 둘러싸고 다시 동인의 공격을 받아 사직하였다. 이후 강화도의 송정촌(松亭村)에 은거하다가 그해 12월에 58세의 나이로 세상을 떠났다.

3. 1. 관료 생활 초반

1561년(조선 명종 16년) 진사시에 1등 5위로 급제하였고, 이듬해인 1562년에는 27세의 나이로 별시 문과에 장원으로 급제하였다. 당시 임금이었던 명종은 과거 합격자 명단에서 정철을 발견하고 어린 시절의 우정을 떠올리며 기뻐하였고, 특별히 주찬(酒饌)을 내려 축하연을 베풀어주었다고 전해진다.[8]

이후 사헌부 지평(持平)을 시작으로 성균관 전적(典籍) 등을 역임하였다. 성균관 전적 겸 지제교를 거쳐 다시 사헌부 지평에 임명되었으며, 좌랑, 현감, 도사 등을 지냈다. 1566년(명종 21년)에는 31세의 나이로 정랑, 직강, 헌납을 거쳐 다시 지평이 되었다. 그 뒤 함경도 암행어사로 파견되어 활동하였다.

1567년(명종 32년)에는 32세의 나이로 이이와 함께 호당(湖堂)에 선발되어 사가독서(賜暇讀書)의 기회를 가졌다. 이 시기 이이와 학문적 담론을 나누며 그의 박식함에 감탄하였고, 이를 계기로 깊이 교류하며 친밀한 관계를 맺게 되었다. 정철은 일찍부터 청렴하고 강직한 성품으로 명성이 높았으며, 왕의 두터운 신임을 받아 '총마어사(驄馬御史)'라는 별칭으로 불리기도 했다.

1568년에는 수찬, 교리를 거쳐 다시 지평이 되었으나, 1575년에 이르러 잠시 관직에서 물러나 고향으로 돌아갔다. 그러나 1578년에 장악원 정(正)으로 다시 조정에 부름을 받았고, 이후 사간, 직제학을 거쳐 승지의 자리에까지 올랐다. 하지만 진도군수였던 이수(李銖)와 관련된 뇌물 수수 사건에 연루되면서 결국 다시 관직을 사임하고 고향으로 돌아가게 되었다.

3. 2. 경양군 처결 논란

선조수정실록에 따르면, 정철은 젊은 시절 사헌부 지평으로 있을 때 명종의 사촌형인 경양군과 관련된 사건을 처리한 일이 있다. 당시 경양군은 자신의 처가 재산을 빼앗기 위해 처조카를 살해한 혐의로 수감되었다. 명종은 어릴 적 친구였던 정철에게 경양군을 너그럽게 처리해 달라고 부탁했으나, 정철은 왕족이라도 법을 어기면 예외가 될 수 없다며 경양군 부자를 계속해서 탄핵했고 결국 사형에 처하게 했다. 이 일로 명종은 정철을 멀리하게 되었다고 선조수정실록은 기록하고 있다.[1]그러나 정식 기록인 명종실록에는 이와 다른 내용이 나타난다. 명종실록에 따르면 경양군의 사형을 강력히 주장한 인물은 우부승지 윤두수였으며, 정작 정철에 대한 언급은 찾아볼 수 없다. 또한 선조수정실록에는 정철이 이 사건으로 파면되었다고 기록되어 있지만, 명종실록을 보면 정철은 사건 이후에도 병조참의 등을 거치며 빠르게 승진했고, 명종이 세상을 떠날 무렵에는 홍문관 부교리에 올라 명종실록 편찬에 편수관으로 참여하기까지 했다. 이러한 점들을 고려할 때, 선조수정실록에 기록된 경양군 관련 이야기는 사실과 다를 가능성이 높으며 신빙성이 부족하다는 평가를 받는다.[1]

3. 3. 동인과의 갈등과 당쟁

1575년(선조 8년) 심의겸과 김효원 사이의 갈등이 비화되면서 동인과 서인의 분당 조짐이 보이자, 정철은 서인의 편에 섰다. 이 과정에서 정치적 분쟁에 휘말리게 되자 벼슬을 버리고 전라남도 담양군 창평면|창평]]으로 낙향하였다. 같은 해 이율곡이 동서 분당을 막기 위해 노력했으나, 결국 을해당론으로 사림파가 동인과 서인으로 나뉘게 되자 정철은 서인에 가담하였다.[9]1578년(선조 11년) 11월, 사간원대사간에 제수되었으나, 진도군 군수 이수(李銖)의 뇌물수수 사건 처리를 둘러싸고 윤두수 등과 함께 동인계 언관들의 공격을 받게 되었다. 이 일로 결국 사직하고 다시 고향으로 돌아갔다. 이후 한동안 조정에 나아가지 않았으며, 1579년(선조 12년) 여러 차례 관직에 제수되었으나 모두 사양하였다. 그는 당쟁의 소용돌이를 지켜보면서 정치 현실에 깊은 환멸을 느끼고 창평에 은거하였다.

정철은 직설적인 성격으로 거침없는 비판을 가하는 인물이었으며, 이로 인해 많은 정적을 만들었다. 특히 동인 세력은 그를 매우 기피하고 싫어했던 것으로 알려져 있다.[10] 절친한 친구였던 율곡 이이조차 그에게 술을 끊고 말을 함부로 하는 습관을 고치라고 충고할 정도였다.

1589년(선조 22년) 우의정에 발탁되어 정여립의 난 처리의 책임을 맡게 되었다. 이때 그는 서인의 영수로서 동인 세력에 대한 철저한 숙청을 단행하였다. 이 과정에서 수많은 동인계 인사들이 형문을 받거나 목숨을 잃는 등 극심한 피해를 입었으며, 형장의 참혹함을 목격한 이산해와 같은 인물들조차 정철에게 등을 돌리게 만들었다. 이 사건은 기축옥사로 불리며, 조선 중기 당쟁 역사상 가장 참혹한 사건 중 하나로 기록된다.

1590년(선조 23년) 좌의정으로 승진하였으나, 이듬해인 1591년(선조 24년) 세자 책봉 문제, 즉 건저의 문제로 인해 동인 세력의 거센 공격을 받았다. 광해군을 지지하던 동인들은 영창대군을 지지하는 듯한 태도를 보인 정철을 탄핵했고, 결국 그는 관직을 삭탈당하고 강계로 유배되었다. 이는 신묘사화라고도 불린다.

1592년(선조 25년) 임진왜란이 발발하자 유배에서 풀려나 다시 조정에 등용되었다. 1593년(선조 26년) 평양성 탈환 이후 명나라에 사은사로 파견되었으나, 귀국 후 명나라와의 외교 방침을 둘러싸고 또다시 동인의 공격을 받아 결국 사직하였다. 이후 강화도 송정촌에 은거하다가 그해 12월 세상을 떠났다.

3. 4. 강원도 관찰사 재직과 직무유기 논란

1580년(선조 13년) 1월, 강원도 관찰사로 임명되었다.[1][2] 이 시기 가사 작품인 〈관동별곡〉과 백성 교화를 위한 〈훈민가〉 16수를 지었다.[3][4] 또한, 영월에 표석 없이 방치되어 있던 단종의 묘를 찾아 묘를 정비하고 제사를 지냈다.[1]일각에서는 정철이 강원도 관찰사로 재직하며 ‘고을의 관리들을 깨우쳐 인도하는 글’을 짓는 등 선정을 베풀어 도내 민풍을 크게 진작시켰다고 평가하기도 한다.[1] 그러나 이러한 긍정적 평가와는 달리, 정철 자신이 남긴 〈관동별곡〉에는 관찰사 임기 중 상당 기간 동안 금강산과 관동팔경 등을 유람하며 직무를 소홀히 한 정황이 드러난다.[1][5] 특히 설악산 관련 설화 등 강원도 지역에는 정철에 대한 부정적인 이야기가 전해 내려오고 있어, 그가 실제로 선정을 베풀었는지에 대해서는 신빙성이 낮다는 지적이 있다.[1]

더욱이 정철이 부임했던 1580년(선조 13년) 강원도는 심각한 자연재해를 겪고 있었다. 냉해와 수해는 물론, 쓰나미까지 겹쳐 이천, 춘천 등 여러 지역이 정부에서 공물을 면제해 줄 정도로 큰 피해를 입은 상태였다.[1] 이러한 상황에서 정철은 〈관동별곡〉의 기록대로라면 냉해가 한창이던 3월에 금강산 유람을 떠났으며, 재해의 심각성을 중앙에 보고한 지 불과 몇 주 만에 다시 동해안으로 유람을 떠난 것으로 나타나 비판을 받고 있다.[1][5] 정철의 직무유기는 강원도 관찰사 시절뿐 아니라 그의 관료 생활 전반에 걸쳐 지적되는 문제점이기도 하다. 알코올 의존 성향으로 인해 업무에 소홀했던 정황이 자주 보이며, 임진왜란 중 평양성 전투 패배 후 열린 긴급 대책 회의에 술에 취해 불참하는 등[5] 공직자로서 책임감 없는 모습을 보이기도 했다.

3. 5. 기축옥사와 서인의 집권

1583년(선조 16년) 예조판서에 특진된 정철은 평소 술을 즐겨 위신을 잃는다는 비판과 승진이 너무 빠르다는 사헌부와 사간원의 탄핵을 받았으나 선조의 총애로 무마되었다. 그해 8월, 정철은 임금에게 동인이 교만하다며 이들을 처벌할 것을 청하여 관철시켰고, 이로 인해 동인계 언관들의 집중 공격을 받았지만 선조의 적극적인 비호를 받았다. 1584년(선조 17년)에는 이산해가 이조판서가 되자 정철계 서인 인사들이 이를 공격했고, 이산해는 이를 정철의 사주로 여겨 둘 사이의 갈등이 깊어졌다. 정철은 이후 사헌부대사헌, 의정부우찬성 등을 거쳤으며, 1585년(선조 18년)에는 동인 세력으로부터 이산해를 배척하려 한다는 비판을 받았으나 선조가 그를 비호하였다.1589년(선조 22년) 10월, 정여립 모반 사건이 발생했다. 정여립이 자결하자 모반은 사실로 굳어졌고 관련자 조사가 시작되었다.[13] 처음에는 좌의정 이산해와 우의정 정언신 등이 위관(委官, 수사 책임자)으로 임명되었으나,[20] 송익필의 권유를 받은 정철은 정언신이 정여립의 일가이므로 부적합하다고 주장했다. 결국 선조는 정철을 우의정으로 삼아 위관을 맡겼다.[20]

정철은 위관이 되어 동인들의 죄상을 집중적으로 추궁했다. 초기 위관이었던 정언신마저 정여립과 연루된 정황이 드러나 유배되었다.[14] 이후 3년간 이어진 옥사 과정에서 정여립과 관련 있는 인물들이 광범위하게 색출되어 처벌받았고, 이로 인해 1천여 명에 달하는 동인계 인사들이 처형되거나 옥사(獄死)하였다. 정철은 이듬해인 1590년 2월 좌의정으로 승진하고 인성부원군(寅城府院君)에 봉해졌으며, 같은 해 8월에는 종계변무[15]의 공으로 3등 광국공신, 모반 사건을 다스린 공으로 2등 평난공신(推忠奮義恊策平難功臣)에 책록되었다.[16] 좌의정이 된 정철은 서인의 영수로서 기축옥사를 주도하며 동인 세력을 철저하게 조정에서 축출했고, 이를 통해 서인이 정국의 주도권을 잡게 되었다. 이 과정에서 보여준 가혹함 때문에 이산해 등 많은 이들이 정철에게 등을 돌리기도 했다.

3. 5. 1. 기축옥사 관련 논란

기축옥사와 관련하여 정철에게는 크게 두 가지 논란이 제기된다. 하나는 정여립 역모 사건 자체를 조작했는지 여부이고, 다른 하나는 위관(委官, 수사 책임자)으로서 옥사를 공정하게 처리했는지에 대한 문제이다.정여립이 실제로 역모를 꾸몄다는 것은 조선 시대를 포함하여 일반적으로 받아들여진 사실이었다. 하지만 사건이 조작되었다는 주장 역시 조선 시대부터 꾸준히 존재했으며, 특히 1950년대 이후에는 당쟁을 배경으로 송익필 형제가 조작했다는 주장이 등장하는 등[44] 여러 의견이 엇갈리고 있다. 조작설의 핵심은 정철을 비롯한 서인 세력이 당시 정치적으로 대립하던 동인 세력을 제거하기 위해 이 사건을 이용하거나 심지어 꾸며냈다는 것이다. 이 주장은 김장생이 엮은 〈송강행록〉(松江行錄)을 근거로 들기도 한다. 해당 기록에 따르면, 정여립 등이 모반한다는 고변이 있자 정철은 정여립이 도망갈 것을 예상하고 스스로 나서서 옥사 처리를 담당하려 했다고 한다.[45][46] 이를 두고 정철이 사건의 전개 방향을 미리 알고 있었으며, 옥사를 주도했을 가능성이 있다는 의혹이 제기되었다. 실제로 기축옥사의 결과, 정언신, 정개청, 백유양, 이발, 이길 등 수많은 동인계 인물들이 죽거나 귀양을 갔으며, 동인의 영수였던 이산해까지 연루시키려 했다는 비판이 있다.[20]

위관으로서 정철의 공정성 문제 역시 중요한 논란이다. 하지만 임진왜란 중에 관련 수사 자료가 대부분 사라져버렸기 때문에 당시 상황을 명확히 확인하기는 어렵다.[47] 그럼에도 불구하고, 정철은 서인의 핵심 인물로서 옥사 초기의 수사를 책임졌으며, 이 과정에서 사건이 확대되었다는 비판을 받는다. 기축옥사 당시 약 80명의 동인 인사가 직접적인 혐의로 체포되었지만, 수사 과정에서 무려 1천여 명에 달하는 동인 및 그 가족들이 연루되어 혹독한 형문을 받다가 목숨을 잃었다.

특히 이발의 가족들이 고문으로 사망한 사건의 책임 소재를 두고 논란이 있다. 후대에 서인들은 이발 가족이 옥사할 당시의 위관은 정철이 아니라 유성룡이었다고 주장했다.[48][23] 반면, 남인(동인의 후신)들은 이를 서인들이 자신들의 책임을 회피하려는 정치적 공세로 받아들여 서인에 대한 불신과 원한을 더욱 키웠다. 다만, 이발의 가족들이 고문으로 사망한 것은 1591년(선조 24년) 5월의 일인데,[50] 정철은 그보다 앞선 같은 해 윤3월에 이미 파직된 상태였기 때문에[51] 시기적으로 이발 가족의 죽음에 직접 관여했을 가능성은 낮다는 견해도 있다.[48][49]

3. 6. 세자 책봉 문제와 유배

선조의 병이 잦고 나이가 40세를 넘으면서 후사를 정해야 한다는 공론이 일었다. 당시 영의정 이산해는 좌의정 정철, 우의정 유성룡, 대사헌 이해수, 이성중 등과 함께 광해군을 세자로 책봉할 것을 주청하기로 합의했다.[24] 함께 주청할 날짜까지 정했지만, 이산해는 겉으로만 동의하는 척하며 다른 속셈을 가지고 있었다.이산해는 정여립 사건 당시 정철과의 충돌을 피하기 위해 그를 정언신의 후임으로 추천하기도 했으나, 서인 세력을 제거하고 정권을 장악할 기회를 노리고 있었다. 그는 선조의 총애를 받던 인빈 김씨가 신성군을 낳자 그를 세자로 밀고자 했다. 이산해는 비밀리에 인빈 김씨의 오빠인 김공량에게 사람을 보내 정철 일파가 인빈 김씨와 신성군을 모함하려 한다고 거짓 정보를 흘렸고, 김공량은 이를 인빈 김씨에게, 인빈 김씨는 다시 선조에게 알렸다.

이산해는 병을 핑계로 주청하기로 약속한 날에 두 번이나 나타나지 않았다. 그의 계략을 알지 못한 정철은 건저 문제를 더는 미룰 수 없다고 판단하여 1591년(선조 24년) 2월, 유성룡과 함께 선조에게 광해군의 세자 책봉을 직접 주청했다.[25] 내심 신성군의 이름이 나오기를 기대했던 선조는 "내가 아직 마흔도 안 되었는데 경이 세자 세우기를 청하니 어쩌자는 것이냐"며 크게 분노했다.[25]

이 일로 정철은 같은 해 윤 3월, 사헌부와 사간원을 장악한 남인과 북인 세력으로부터 '조선의 기강을 흐트렸다'는 탄핵을 받고 파직되었다.[26] 6월에는 양사(사헌부와 사간원)의 거듭된 요청으로 함경북도 명천으로 유배되었다.[27] 당시 북인의 영수였던 이산해는 정철을 사형에 처해야 한다고 여러 차례 건의했으나 선조는 이를 받아들이지 않았다.

서인인 이해수와 이성중 역시 광해군을 세자로 세워야 한다는 상소를 올렸으나, 정철에 대한 동인들의 공격은 계속되었다.[25] 유생 안덕인(安德仁) 등 5명은 상소를 올려 '정철이 국정을 그르쳤다'고 공박했다. 선조가 구체적으로 어떤 점이 국정을 그르친 것이냐고 묻자, 안덕인 등은 '정철이 대신으로서 술을 좋아하고 여자를 좋아하니 반드시 나라 일을 그르친 바가 많을 것'이라고 답했다.[25] 선조는 '주색(酒色)이 어찌 나라를 그르친 것이냐'고 반문했지만[25], 정철에 대한 동인의 공격은 멈추지 않았다.

이어 사간원에서 합사(合司, 여러 관원이 함께 상소함)하여 선조에게 고했다.

:정철은 성품이 편벽하고 의심이 많아서, 저와 같은 이는 좋아하고 저와 다른 이는 미워할 뿐만 아니라, 좋아하는 사람을 끌어올려서 사당(私黨, 사사로운 파벌)을 널리 펴니, 그 문하에 모여드는 무리가 밤낮으로 저자를 이루고, 조정의 기강을 제 마음대로 희롱하며 함부로 행합니다. ...(중략)... 또 송한필 형제와 심복이 되어 시골 집에 머물게 하고, 그들을 잡아들이라는 명이 있어도 말을 꾸며서 대죄(待罪, 처벌을 기다림)하고는 오히려 숨겨두고서 같이 계책을 꾸미고, 위에서 판결한 송사도 관원을 협박하여 판결을 고치려 하였으며, 정암수 등을 잡아올 때에도 그들을 구해줄 계교를 교묘히 꾸며서 비밀히 중로(中路, 길 중간)에서 지체시켜 곧 신문을 받지 않게 한 후 대간을 시켜서 그들에게 죄주는 것을 반대하게 하고, 선비를 시켜 그들을 구출하기를 청하는 소장을 올리게 하였습니다. 더욱이 주색에 빠져 명분과 체통을 잃었으므로 백성들이 더럽게 여겨도 부끄러워하지 않으며 겉으로는 농담처럼 하면서 실지로는 남을 시기하여 해치고, 그 속심이 낱낱이 드러나서 변명할 수 없게 되어도 오히려 두려워하고 조심하지 아니하고 부박함이 심하니, 청컨대 파직하소서.[28]

선조는 즉시 교서를 내려 "옛적에 대신을 파직하여 내칠 때는 조당(조정)에 방을 붙여 천하에 널리 알렸으니, 이는 그 죄상을 백성의 이목에 밝혀 후인을 징계하기 위함이다. 지금 정철의 파직 전지를 조당의 방에 붙이게 하라."[29]고 명했다. 양사에서 정철의 파직 조서를 조정에 게시할 것을 청했으나, 승지 이항복만이 왕명을 받들지 않고 게시하지 않았다. 그러나 양사는 '중간에서 왕명을 저지하고 실시하지 않았다'며 이항복을 탄핵하여 파직시켰고, 조정에서는 정철과 관련 있는 선비들을 세 등급으로 나누어 처벌했다.[29] 이항복은 귀양을 갈 뻔했으나 겨우 면했고, 선조는 백유함, 유공신을 학관으로 천거했던 윤돈 등의 삭직(벼슬을 깎음)을 명했다.[29] 장령 조인득(趙仁得), 윤담무(尹覃茂), 지평 이상의(李尙毅) 등도 함께 상소를 올려 정철의 무엄함을 비판했다.[29] 백유함이 파직되고 이어 정철도 파직되었으며, 그를 옹호하는 상소들은 모두 묵살되었다.

7월 15일에는 연이은 상소로 박점과 이성중이 파직되었고, 우성전은 관직이 삭탈되었다. 같은 해 9월, 홍여순의 요청에 따라 최영경을 길삼봉이라고 꾸며냈던 장본인인 양천경을 국문하게 되었는데, 양천경은 결국 정철을 사건에 끌어들였다.[29] 얼마 전까지 정철의 파면 전지 게시를 거부했던 이항복은 양천경의 국문 소식과 조사 내용을 들으면서 정철과 양천경 등이 서로 날조하여 길삼봉 문제를 만들었음을 알게 되었다고 그의 저서 백사집에 기록했다.[29]

동인의 계속된 공격으로 정철은 명천으로 유배되었다가, 3일 만에 경상남도 진주로 배소(유배지)가 옮겨졌고(이배, 移配), 다시 3일 만에 평안북도 강계로 이배되었다. 강계로 배소가 옮겨진 뒤에는 동인들의 거듭된 탄핵으로 위리안치(圍籬安置, 유배된 죄인이 거처하는 집 둘레에 가시나무 울타리를 치고 외인의 출입을 금하는 형벌)에 처해졌다. 이 유배 기간 동안 정철은 대부분의 시간을 독서와 사색으로 보냈다.

3. 7. 임진왜란 발발과 최후

1592년(선조 25년) 7월 임진왜란이 발발하자 부름을 받아 선조를 의주(義州)까지 호종하였다.[20] 당시 이산해가 피난설을 주장했다는 이유로 서인 세력에 의해 탄핵되어 파면되었기 때문에, 정철은 비교적 쉽게 정계에 복귀할 수 있었다.[20]선조실록에 따르면, 복귀한 정철은 선조가 강계로 피난하려 하자 강계의 어려운 사정을 들어 반대했다.[20] 1592년 9월, 일본군이 아직 평양 이남을 점령하고 있을 때 충청도·전라도의 체찰사를 지냈으며, 이듬해인 1593년 1월 평양을 되찾은 뒤 조정에 복귀하였다.[20]

그러나 정철은 전쟁이라는 위기 상황 속에서도 술에 취해 긴급회의에 참석하지 않는 등 업무에 소홀한 모습을 보였고, 이로 인해 남인과 북인으로부터 비판을 받았다.[20] 1593년 5월, 평양·개성·서울을 수복하자 조선을 지원하기 위해 5만 명의 군사를 파견한 명나라에 감사를 표하기 위한 사은사(謝恩使)로 임명되어 연경(燕京)에 다녀왔다.[20] 하지만 이 과정에서 일본군이 모두 철수했다는 사실과 다른 보고 내용이 문제가 되었고,[20] 동인 세력의 공격을 받아 결국 사직하였다.[16]

이후 전란 중에 강화도의 송정촌(松亭村)에서 지내다가[20] 1593년 12월에 향년 58세로 병사하며 생을 마감했다.[20][16]

4. 사후

이중환은 택리지에서 정철이 동인을 죽게 했다고 주장했다. 그에 따르면 '정철은 동인 중에 평소에 과격한 자들을 모두 죽이거나 귀양을 보냈다. 이 때문에 조정이 텅 비게 되었다.'[17]는 것이다. 정철이 지나치게 가혹한 옥사(獄事)를 진행하여 '동인백정'[18]과 '흉혼독철'(凶渾毒澈)이라는 별칭을 얻게 되며, 동인의 미움을 받게 된다.[19]

정철은 호남 유생 정암수(丁巖壽)를 사주해 이산해를 얽어 넣으려고 했으나 이산해에 대한 선조의 신임이 두터워 뜻을 이루지 못했다고도 한다.[20] 또한 정암수를 비롯한 50여 명이 '이산해, 유성룡, 나사침, 나덕준, 정인홍, 정개청이 정여립과 한몸과 같은 사이였다고 하면서, 그들을 퇴진시킬 것을 요구하는 상소를 올렸다.[21] 이 상소를 받은 선조는 크게 노하여 오히려 이산해, 유성룡을 면접해 위로하고, 정암수 이하 10여 명에게 죄를 줄 것을 명했다. 이에 양사(사헌부, 사간원)가 계사를 올려 죄주지 말 것을 청했으나 선조는 응하지 않았다.[21]

이산해는 정철이 옥사를 빙자해 자신의 세력을 제거하려 한다고 의심하여 뜬소문을 퍼뜨렸다.[17] 이에 임금이 간단한 명령을 적은 문서를 승지에게 내려 의금부에서 옥사를 다스리고 있던 정철을 쫓아냈다.[17] 사헌부와 사간원도 함께 정철의 죄상을 논하는 글을 올려 그를 멀리 강계로 귀양을 보냈다. 정철에게 또 벌을 더하고자[17]했으나 이산해가 옳지 않다 하여 그만두었다.[22]

사망 뒤 1594년(선조 27년) 6월 권유(權愉), 김우옹 등의 탄핵으로 삭탈관직되어 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=82389&cid=41826&categoryId=41826 관작]을 추탈(追奪)당했다. 1609년(광해군 1년) 광해군 즉위 후 광해군의 세자 책봉을 건의(건저)하려다가 죄를 입었다는 이유로 북인[30]의 반대에도 불구하고 광해군의 특별 배려로 신원(伸寃)되었고, 1624년(인조 2년)에 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=82389&cid=41826&categoryId=41826 관작]이 복구되었다. 숙종조(1685년)에 문청(文淸)의 시호가 내려졌다. 1691년(숙종 17년)에 다시 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=82389&cid=41826&categoryId=41826 관작]이 삭탈되었다가, 1694년(숙종 20년)에 다시 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=82389&cid=41826&categoryId=41826 관작]이 회복되었다.

그의 유해는 1594년 2월 경기도 고양군 신원(新院)에 장사지냈다가, 이후 전라남도 창평(昌平)의 송강서원에 제향되고 영일군 연일의 오천서원(烏川書院) 별사(別祠) 등에도 배향(配享)되었다. 1665년(효종 6년) 진천군 문백면 봉죽리 지장산(地藏山)으로 이장하였다.

신도비는 1684년(숙종 9년) 우암 송시열이 글을 짓고, 김수흥이 썼으며, 문백면 봉죽리 어은부락에 세워졌다. 그의 신도비는 충청북도 유형문화재 제187호로 지정되었다.

1883년 음력 3월 16일 고종은 정철의 사판(祠版)에 지방관을 보내어 치제(致祭)하도록 명하였다.[31] 전남 담양군 남면 지곡리에 시비가 세워졌다.

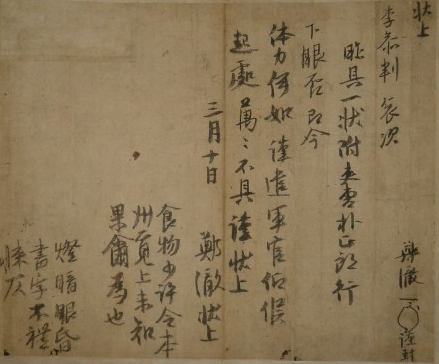

송강집 목판은 고종 31년(1894)에 새긴 것으로 330매이다. 원래 있던 목판은 불에 타서 없어지고 다시 새긴 것이지만 보존상태가 좋으며, 송강 정철의 행적을 알 수 있어 자료가치가 크다. 1999년 7월 5일 전라남도의 유형문화재 제211호로 지정되었다.

그의 묘소는 1996년 1월 5일 충청북도 기념물 제106호로 지정되었다.

5. 가계

- '''조부''' : 정위(鄭潙)

- '''아버지''' : 정유침(鄭惟沈, 1493년 ~ 1570년)

- '''외조부''' : 안팽수(安彭壽)

- '''외조모''' : 동래 정씨 정유례(鄭有禮)의 딸

- '''어머니''' : 죽산 안씨(竹山 安氏, 1495년 ~ 1573년)[32]

- * 형 : 정자(鄭滋, 1515년 ~ 1547년)

- * 형 : 정소(鄭沼, 1518년 ~ 1572년)

- * 누나 : 귀인 정씨(貴人 鄭氏, 1520년 ~ 1566년) - 인종의 후궁

- * 누나 : 연일 정씨(延日 鄭氏, 1523년 ~ ?) - 양주 최씨(楊州 崔氏) 최홍도(崔弘渡)의 처

- * 누나 : 오천군부인(烏川郡夫人) 정수정(鄭守貞, 1525년 ~ ?) - 계림군(桂林君)의 계부인

- * 형 : 정황(鄭滉, 1528년 ~ 1588년)

- '''부인''' : 문화 류씨(文化 柳氏, 1535년 ~ 1598년) - 류강항(柳强項)의 딸

- * '''장녀''' : 정함장(鄭含章, 1555년 ~ ?)[33] (다른 기록: 연일 정씨, 1556년 ~ ?)

- * '''장남''' : 정기명(鄭起溟, 1558년 ~ 1589년)

- ** 며느리 : 광산 김씨 - 김계휘(金繼輝)의 딸

손자 : 정운(鄭沄)

- * '''차녀''' : 정함진(鄭含眞, 1560년 ~ ?)[34] (다른 기록: 연일 정씨, 1559년 ~ ?)

- * '''3녀''' : 정함영(鄭含英, 1563년 ~ ?)[35] (다른 기록: 연일 정씨, 1576년 ~ ?)

- * '''차남''' : 정종명(鄭宗溟, 1565년 ~ 1626년) - 인조 때 강릉 부사(江陵府使) 역임

- ** 며느리 : 남양 홍씨 - 홍인걸(洪仁傑)의 딸

손자 : 정직(鄭溭)

손자 : 정수(鄭洙)

손자 : 정연(鄭沇)

손자 : 정양(鄭瀁) - 우암 송시열의 제자

손자 : 정전(鄭淟)

손자 : 정한(鄭漢)

- * '''4남''' : 정홍명(鄭弘溟, 1582년 ~ 1650년) - 부제학(副提學), 수원 부사(水原府使)를 거쳐 대제학(大提學)에 이름

- ** 며느리 : 기계 유씨 - 유대이(兪大頤)의 딸

손자 : 정이(鄭涖)

6. 작품

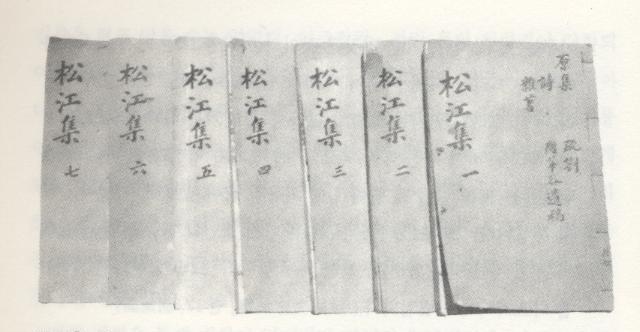

정철은 당대 가사 문학의 대가로서, 시조의 대가인 윤선도와 함께 한국 시가 역사상 쌍벽을 이루는 인물로 평가받는다. 그는 《성산별곡》, 《관동별곡》, 《사미인곡》, 《속미인곡》 등 조선 시대를 대표하는 가사 작품과 《훈민가》를 비롯한 여러 시조, 그리고 한시를 남겼다. 그의 작품들은 문집 《송강집》과 《송강가사》 등에 실려 오늘날까지 전해진다.

정철의 작품은 뛰어난 우리말 구사 능력과 호탕하면서도 원숙한 시풍으로 높은 평가를 받는다. 그는 가사뿐 아니라 시조와 한시 등 다양한 장르에서 뛰어난 문학적 성취를 이루었다.

6. 1. 저서

후대에 그가 남긴 시조와 가사를 엮은 《송강가사》와 《송강집》이 있다.- 《송강집》

- 《송강가사》

- 《송강별집추록유사》

- 《문청공유사》

6. 2. 가사

정철은 당대 가사문학의 대가로서 시조의 윤선도와 함께 한국 시가 역사상 양대 거장으로 꼽힌다. 그는 《성산별곡》, 《관동별곡》, 《사미인곡》, 《속미인곡》 등 조선 시대를 대표하는 가사 작품들을 남겼다.그의 가사는 기존의 한문 투에서 벗어나 3·4조 운율에 맞춰 우리말을 자유자재로 구사했다는 점이 특징이다. 호탕하고 원숙한 그의 시풍은 가사문학의 정점으로 평가받는다. 김만중은 자신의 저서 《서포만필》에서 정철의 〈관동별곡〉, 〈사미인곡〉, 〈속미인곡〉을 언급하며 “예로부터 우리나라(좌해, 左海)의 참된 문장은 오직 이 세 편뿐”이라고 극찬하여, 그를 한국 시가문학의 대가로 인정했다. 그의 가사 작품들은 문집 《송강집》과 《송강가사》 등에 실려 전해진다.

6. 3. 시조

정철은 시조 작가로서도 중요한 위치를 차지한다. 그가 백성의 교화(敎化)를 위해 지은 《훈민가(訓民歌)》 16수는 현실적인 효용성으로 그 의의를 지닌다. 또한 그의 시조 77수가 《송강가사》에 실려 전하는데, 여기에는 그의 호방한 일면과 동양적인 유적(幽寂)한 심경이 잘 나타나 있다.기생 진옥과 주고받은 시조는 그의 재치와 언어 유희를 보여주는 대표적인 예이다. 정철은 '진옥'이라는 이름, 즉 '진실한 옥'을 가지고 말장난을 하였다. 그는 먼저 그녀를 옥(玉)이라 부르고, 이어서 가짜(번옥; 燔玉)라고 암시한 다음, 마침내 그녀가 진짜(진옥; 眞玉)임을 발견했다고 노래했다.

:옥(玉)이 옥(玉)이라 커늘 번옥(燔玉)으로 여겼더니

:이제야 보아하니 진옥(眞玉)일시 분명하다

:나에게 살 송곳 있으니 뚫어볼까 하노라

:

:(현대어 풀이)

:옥이라 옥이라 하기에 번옥인 줄 알았더니

:이제 와서 보니 진옥임이 분명하다.

:내게 살 송곳 있으니 뚫어볼까 하노라.

:- 정철이 진옥에게

이에 진옥은 정철(鄭澈)의 이름으로 재치있게 응수했다. 처음에는 그를 쇠(철; 鐵)라고 부르고, 다음에는 가짜 쇠(섭철; 攝鐵)일지도 모른다고 암시한 다음, 마침내 그가 진짜 쇠(정철; 正鐵)임을 발견했다고 답했다.

:철(鐵)이 철(鐵)이라커늘 섭철(攝鐵)로만 여겼더니

:이제야 보아하니 정철(正鐵)일시 분명하다

:나에게 골풀무 있으니 녹여볼까 하노라

:

:(현대어 풀이)

:쇠라 쇠라 하기에 섭철인 줄 알았더니

:이제 와서 보니 정철임이 분명하다.

:내게 골풀무 있으니 녹여볼까 하노라.

:- 진옥이 정철에게

이 시조 교환은 재치, 이중 의미, 언어 유희를 중시하는 시조의 특징을 잘 보여주는 풍자적 사례 중 하나로 평가받는다.

6. 4. 한시

정철의 한시는 그의 대표작인 가사나 시조에 비해 상대적으로 덜 주목받거나, 때로는 격이 낮다는 평가를 받기도 한다. 그러나 그의 한시는 가사와 시조의 바탕이 되었으며, 그 자체로 높은 문학적 성취를 보여준다.정철 한시의 시격(詩格)은 '준영(俊英)하고 고매(高邁)하다'고 평가받으며, 마치 당나라 태종 시대 여러 시인들과 견줄 만하다는 의견도 있다. 또한 그의 시어(詩語)는 생동감이 넘치고 예상치 못한 시적 정취를 느끼게 한다는 점에서 주목할 만하다.

특히 정철의 한시는 중국 고전 시가의 영향을 깊이 받으면서도 자신만의 세계를 구축했다. 중국 초의 시인 굴원이나 당나라 시인 두보의 '사미인(思美人)' 계열 작품처럼 시대를 걱정하고 임금을 향한 변함없는 충성심(우시연군, 憂時戀君)을 드러내는 정서를 이어받았다. 또한 동진의 시인 도연명의 귀거래사와 같은 전원시의 영향을 받아 자연 친화적인 모습을 보여주기도 하며, 당나라 시인 이백의 호방함과 술을 즐기는 풍모, 북송의 문호 소식의 풍류를 본받아 시를 짓는 기법(환골, 換骨)과 시풍(詩風)에 영향을 받았다는 분석도 있다. 이러한 점들을 통해 정철 한시의 깊이와 가치를 연구할 필요성이 제기된다.

7. 평가

조선 시대의 대표적인 문인이자 정치가인 정철에 대한 평가는 그의 뛰어난 문학적 성취와 논란이 되는 행적 및 관료로서의 자질 문제로 인해 엇갈린다.

그는 가사 문학의 대가로서 관동별곡, 사미인곡, 속미인곡 등 한국 문학사에 길이 남을 걸작들을 남겼으며, 시조와 한시 분야에서도 중요한 업적을 쌓아 당대 최고의 문인 중 한 명으로 인정받는다. 특히 그의 가사는 유려한 우리말 구사와 뛰어난 문학성으로 높은 평가를 받는다.

그러나 강직하다 못해 직설적이고 융통성이 부족했던 성격, 그리고 심각했던 알콜 문제와 공무 중 유람 등 직무에 소홀했던 태도는 관료로서 비판의 대상이 되기도 한다. 이러한 복합적인 면모로 인해 정철에 대한 평가는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 공존하고 있다.

7. 1. 긍정적 평가

정철은 당대 가사문학의 대가로서 시조의 윤선도(尹善道)와 함께 한국 시가사상 쌍벽으로 이름이 높다. 그는 《성산별곡(星山別曲)》, 《관동별곡(關東別曲)》, 《사미인곡(思美人曲)》, 《속미인곡(續美人曲)》, 《훈민가(訓民歌)》 등 조선 시대를 대표하는 가사와 한시, 단가를 남겼다. 저서로는 문집인 《송강집》, 《송강가사》, 《송강별추록유사(松江別追錄遺詞)》 등이 있으며, 시조 70여 수가 현재 전하고 있다.가사그의 가사는 기존의 한문 표현 방식에서 벗어나 3·4조 운율을 바탕으로 한국어를 자유롭게 구사했다는 평가를 받는다. 호탕하면서도 원숙한 시풍은 가사문학의 정점으로 꼽힌다. 구운몽을 지은 김만중은 그의 저서 《서포만필》에서 “예로부터 한국(左海)의 참된 문장은 오직 이 세 편(관동별곡, 사미인곡, 속미인곡) 뿐”이라 평가하는 등, 정철을 한국 시가문학의 대가로 인정하였다.

시조정철은 시조 작가로서도 중요한 위치를 차지한다. 특히 백성의 교화를 위해 지은 《훈민가(訓民歌)》 16수는 교훈적인 내용에도 불구하고 현실적인 효용 가치를 지닌다는 점에서 의의가 있다. 그의 시조 77수는 《송강가사》에 실려 전해지는데, 작품에는 그의 호방한 면모와 함께 동양적인 정서와 차분한 심경이 잘 드러나 있다.

한시정철의 한시는 그의 가사나 단가에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받기도 한다. 그러나 그의 가사와 단가의 바탕이 된 것이 한시이며, 그의 한시는 '준영하고 고매하며', '당나라 태종 시대 여러 작가들과 견줄 만하다'는 평가도 있다. 또한 '시어 하나하나가 살아 움직이는 듯하고, 예상치 못한 시적 정취가 있다'는 긍정적인 평가도 주목할 만하다. 그의 한시는 굴원과 두보의 '임금을 향한 그리움(사미인)'과 '임금을 잊지 않는 마음(우시연군)'을 계승했으며, 도연명의 전원적인 시풍, 이백의 호방함, 소식의 풍류 등의 영향을 받은 것으로 분석되기도 한다.

7. 2. 부정적 평가

성격은 직설적이고 감정적이었다. 후일 같은 서인이 된 조헌은 처음에는 정철을 싫어하여 그가 부임하면 다른 곳으로 피하곤 했다. 한번은 정철이 조헌과 같은 관청에서 근무하게 되자 조헌이 다른 곳으로 가려 했는데, 정철이 조헌을 불러 이유를 묻자 좋지 않은 소문 때문에 피한다고 답했다. 이에 정철은 이이에게 부탁하여 조헌과 함께 지방으로 파견 근무를 가게 되었고, 이후 조헌은 정철의 됨됨이를 알고는 오해였다며 사과하고 친하게 지냈다고 한다.[40]융통성이 부족하고 호방한 성품 탓에 동인들의 스승 격인 퇴계 이황으로부터 간신(諫臣, 바른 말로 임금에게 간하는 신하)의 기질이 있다는 평을 듣기도 했다.[41][42] 그러나 심각한 알콜중독 문제와 직무에 대한 책임감 부족은 관료로서 큰 약점으로 지적된다. 업무 중에도 술에 취해 직무를 유기하는 일이 잦았고[43], 본인이 쓴 관동별곡 등에서도 나타나듯 공무 중 유람을 즐기는 등 직무를 소홀히 하여 정적들과 주변 사람들로부터 좋지 않은 평가를 받았다.

특히 강원도 관찰사 시절의 직무유기는 주요 비판 대상이다. 관동별곡의 내용처럼 임기 1년 중 거의 절반을 업무와 무관한 금강산 등지를 유람하며 보냈다. 더욱이 정철이 부임했던 선조 13년은 강원도가 심각한 자연재해(냉해, 홍수, 기근, 지진해일)로 큰 피해를 입어 정부에서 공물을 면제해야 할 정도였는데, 이러한 상황에서 지역 책임자인 감사가 유람을 다닌 행태는 문제로 지적된다.

알콜중독으로 인한 직무 소홀은 임진왜란 중에도 나타났다. 평양성 전투 패전 후 열린 긴급회의에 술에 취해 불참하는 모습을 보이기도 했다.[43]

8. 관련 인물

| 관계 | 이름 | 생몰년 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 아버지 | 정유침(鄭惟沈) | 1493년 ~ 1570년 | |

| 어머니 | 죽산 안씨(竹山 安氏) | 1495년 ~ 1573년 | |

| 형 | 정자(鄭滋) | 1515년 ~ 1547년 | |

| 형 | 정소(鄭沼) | 1518년 ~ 1572년 | |

| 누나 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1520년 8월 ~ 1566년 3월 25일 | 귀인(貴人), 인종의 후궁 |

| 매형 | 인종(仁宗) | 1515년 3월 10일 ~ 1545년 8월 7일 | 조선 제12대 국왕 |

| 누나 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1521년 ~ 1596년 | |

| 형 | 정황(鄭滉) | 1528년 ~ 1588년 | |

| 여동생 | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1542년 ~ ? | 오천군부인 |

| 배우자 (정실) | 문화 류씨(文化 柳氏) | 1535년 ~ 1598년 | |

| 딸 (장녀) | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1556년 ~ ? | |

| 아들 (장남) | 정기명(鄭振溟) | 1558년 ~ 1589년 | |

| 딸 (차녀) | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1559년 ~ ? | |

| 아들 (차남) | 정종명(鄭宗溟) | 1565년 ~ 1626년 | |

| 아들 (삼남) | 정진명(鄭振溟) | 1567년 ~ 1614년 | |

| 딸 (삼녀) | 연일 정씨(延日 鄭氏) | 1576년 ~ ? | |

| 아들 (사남) | 정홍명(鄭弘溟) | 1582년 3월 7일 ~ 1650년 10월 2일 | |

| 배우자 (첩) | 진옥(眞玉) | ||

| 배우자 (첩) | 강아(江娥) |

9. 관련 유적 및 장소

10. 관련 사건

정철은 조선 중기의 주요 정치 사건에 깊이 관여하였다. 1575년의 을해당론은 동인과 서인의 분당을 심화시킨 사건 중 하나였으며, 정철은 서인의 핵심 인물로 활동했다.

1589년 발생한 정여립의 난은 기축옥사로 이어지는 결정적인 계기가 되었다. 당시 우의정이었던 정철은 위관으로서 옥사를 총괄하며 동인 세력에 대한 대규모 숙청을 주도하였다. 이 과정에서 정여립과 연루되었다는 혐의로 수많은 동인계 인사들이 처형되거나 유배되었고, 이는 서인과 동인 사이의 정쟁을 극단으로 몰고 갔다. 정철의 강경한 사건 처리는 후대에 정치적 논란과 비판의 대상이 되기도 하였다.

또한 정철은 임진왜란 발발 직전까지 조정의 주요 인물로 활동하였으나, 광해군의 세자 책봉 문제(이를 라 한다)를 선조에게 건의했다가 왕의 노여움을 사 파직되는 등 정치적 부침을 겪기도 했다.

참조

[1]

웹사이트

가문의뿌리 정몽주·정철·정지용... 학문과 충절 대표하는 '영일정씨'

http://www.bsnews.kr[...]

2020-08-28

[2]

웹인용

한국역대인물 종합정보 시스템

http://people.aks.ac[...]

2010-02-09

[3]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[4]

문서

[5]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[6]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[7]

뉴스

“역사·문화 공부하니 공직생활에도 보탬”

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-07-26

[8]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[9]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[10]

문서

정철 [鄭澈] - 가사문학의 대가이자 서인의 영수

네이버 지식백과

[11]

서적

재상열전:조선을 이끈 사람들

청아출판사

2010

[12]

간행물

선조실록 19권, 선조 18년(1585 을유 / 명 만력(萬曆) 13년) 1월 10장 1면~2면

[13]

서적

한권으로 읽는 조선왕조 실록

도서출판 들녘

1996

[14]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[15]

문서

[16]

간행물

《선조수정실록》 24권, 23년 8월 1일 기사 참조

[17]

서적

《택리지》

서해문집

2006

[18]

문서

정여립의 난과 기축옥사의 전말

네이버 지식백과

2012-10-05

[19]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[20]

서적

《재상열전:조선을 이끈 사람들》

청아출판사

2010

[21]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[22]

서적

《택리지》

서해문집

2006

[23]

뉴스

‘십만양병설 조작’ 주장은 ‘율곡전서’ 판본 무지서 비롯

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2009-07-22

[24]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[25]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[26]

간행물

《선조실록》 25권, 24년 윤3월 14일 1번째기사

[27]

문서

[28]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[29]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[30]

문서

[31]

간행물

《[[고종실록]]》[[:s:조선왕조실록/고종실록/20년#3월 16일|20년 3월 16일]]

1883

[32]

문서

[33]

웹사이트

http://royal.aks.ac.[...]

[34]

웹사이트

http://royal.aks.ac.[...]

[35]

웹사이트

http://royal.aks.ac.[...]

[36]

웹사이트

http://royal.aks.ac.[...]

[37]

웹사이트

http://royal.aks.ac.[...]

[38]

문서

진옥은 시조집 "권화악부(權花樂府)" 등에 송강첩(松江妾)이라 기록되어 있다.

[39]

문서

일설에는 진옥과 동일인이라는 설도 있다.

[40]

역사기록

선조수정실록 26권, 25년(1592년) 8월 1일 12번째 기사

[41]

웹사이트

정철

http://enc.daum.net/[...]

[42]

간행물

‘退溪李滉稱有古諫臣風’

http://yoksa.aks.ac.[...]

국조인물지

[43]

서적

한국사의 천재들

생각의 나무

2006

[44]

논문

己丑獄事와 호남 士林

역사문화교육연구소

[45]

웹아카이브

정여립

http://100.nate.com/[...]

[46]

문서

송강 정 문청공 철 행록

[47]

논문

송강 정철의 학문과 정치활동

역사문화교육연구소

[48]

서적

조선의 힘

역사비평사

2010-02-15

[49]

웨이백

‘십만양병설 조작’ 주장은 ‘율곡전서’ 판본 무지서 비롯

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2009-07-22

[50]

서적

선조수정실록

1591-05-01

[51]

서적

선조실록

1591-04-06

[52]

뉴스

[한국의 맛](45) 강릉 꾹저구탕

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2003-10-01

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

“무등산 정자 환벽당 주인 김윤제 선생의 기록 망라”

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com