동맹시 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동맹시 전쟁은 기원전 91년부터 기원전 87년까지 로마 공화정과 이탈리아 동맹 도시들 간에 벌어진 전쟁이다. 로마는 이탈리아 반도를 통일하면서 주변 도시들과 동맹을 맺었으나, 이들 도시들은 로마 시민권, 토지 분배, 정치적 평등을 요구하며 불만을 품게 되었다. 기원전 91년 로마의 호민관 마르쿠스 리비우스 드루수스가 로마 시민권을 이탈리아에 확대하는 법안을 제출했으나 실패하면서 동맹 도시들의 반란이 시작되었다. 전쟁 초기 로마는 고전했으나, 율리우스 법 통과로 시민권이 확대되면서 로마가 승리하고 이탈리아 반도를 통합했다. 이 전쟁은 로마의 정치, 사회, 경제에 큰 영향을 미쳤으며, 로마 시민권 확대와 이탈리아 통합을 가속화하는 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 로마 공화국의 내전 - 카이사르의 내전

카이사르의 내전은 기원전 49년부터 45년까지 율리우스 카이사르와 폼페이우스 간에 벌어진 일련의 전쟁으로, 카이사르가 승리하며 종신 독재관이 되었으나 암살당하며 로마 공화정 붕괴의 원인이 되었다. - 로마 공화국의 내전 - 안토니우스의 내전

안토니우스의 내전은 옥타비아누스가 안토니우스와 클레오파트라의 결탁을 명분으로 일으킨 전쟁으로, 옥타비아누스가 승리하여 로마의 유일한 지배자가 되고 로마 공화정을 로마 제정으로 전환하는 계기가 되었다. - 기원전 1세기 로마 공화국 - 갈리아 전쟁

갈리아 전쟁은 카이사르의 정치적 야망, 갈리아의 불안정, 게르만족 침입이 맞물려 기원전 58년부터 50년까지 벌어진 로마의 갈리아 정복 전쟁으로, 카이사르의 권력 강화와 로마 공화정 몰락의 전환점이 되었으나 기록의 신뢰성 및 잔혹성 비판도 존재한다. - 기원전 1세기 로마 공화국 - 제2차 삼두정치

제2차 삼두정치는 옥타비아누스, 안토니우스, 레피두스가 카이사르 암살자 복수와 공화정 재건을 명분으로 결성한 5년 권한의 정치 동맹이었으나, 숙청, 자금난, 내분, 전쟁 등을 거치며 옥타비아누스의 단독 권력 장악으로 이어졌다.

2. 배경

기원전 4세기와 기원전 3세기에 걸쳐 이탈리아 반도를 통일한 로마는 주변 도시들과 동맹 관계를 맺었다. 이 동맹은 자발적인 경우도 있었지만, 전쟁의 결과로 맺어진 경우도 많아 각 도시마다 차별적인 규약이 적용되었다. 명목상 이들 도시는 독립적인 자치도시였으나, 실제로는 로마에 예속되어 상납금과 병력을 제공해야 했다. 로마는 초기에는 도시의 내정에 직접 간섭하지 않았으나, 점차 상호 간 외교 문제에 개입하며 통제력을 강화했다.

로마가 포에니 전쟁 등 여러 전쟁을 치르며 지중해 패권을 장악하는 과정에서, 이탈리아 동맹 도시들은 로마 군단의 절반 이상을 차지할 정도의 막대한 병력을 제공하며 결정적인 역할을 했다. 그러나 로마는 전쟁으로 얻은 부와 권리를 이들 동맹 도시와 나누려 하지 않았다. 기원전 2세기에 이르러 그라쿠스 형제와 같은 개혁가들이 동맹 도시 주민들에게도 로마 시민권을 확대해야 한다고 주장했지만, 원로원을 중심으로 한 보수 기득권층의 강한 반발에 부딪혀 번번이 좌절되었다. 이러한 차별과 불만은 점차 쌓여갔다.

전쟁의 명칭인 '''동맹시 전쟁'''(또는 사회 전쟁)은 라틴어 bellum socialelat에서 유래했는데, 이는 "동맹국들의 전쟁"(sociuslat는 '동맹국'을 의미)이라는 뜻이다. 이 명칭은 서기 2세기 플로루스에 의해 처음 사용되어 제국 시대에 일반화되었다.[2] 하지만 당시 로마인들은 이 전쟁을 주도 세력 중 하나였던 마르시족의 이름을 따 '''마르시 전쟁'''(bellum Marsicumlat) 또는 단순히 '''이탈리아 전쟁'''(bellum Italicumlat)이라고 불렀다. 마르시족에 초점을 맞춘 것은 반란 지도자 중 한 명인 퀸투스 포파에디우스 실로와 관련이 있을 수 있다. 후기 공화정과 초기 제국 시대 기록에서도 두 명칭은 혼용되어 사용되었다. 키케로는 bellum Marsicumlat 또는 bellum Italicumlat으로 언급했고, 살루스티우스는 마르시 전쟁, 벨레이우스 파테르쿨루스, 아스코니우스 페디아누스, 율리우스 옵세퀀스 등은 bellum Italicumlat이라고 불렀다. 공식 원로원 결의(기원전 78년)는 bellum Italicumlat으로, 아우구스투스 시대의 ''집정관 명단''은 bellum Marsicumlat으로 기록했다.[3]

동맹시 전쟁의 원인에 대한 해석은 오랫동안 논쟁거리였다. 전통적으로 많은 학자들은 아피아누스의 기록을 따라 이 전쟁을 로마 시민권 획득을 위한 투쟁으로 보았다. 그러나 1998년 헨리크 모리첸은 저서 ''이탈리아 통일''에서 전쟁의 성격을 로마의 속박에서 벗어나려는 특정 이탈리아 동맹국들의 독립 시도로 재해석하며 새로운 논쟁을 불러일으켰다.[49] 그는 고고학적 증거들이 로마의 직접 통치 이전 이탈리아 반도의 상당한 이질성을 보여준다고 지적하며, 경제적, 군사적, 사회적 측면에서 이탈리아 지역주의의 중요성을 강조했다.[50]

로마의 토지 정책 역시 갈등의 주요 원인이었다. 로마 부유층이 공유지(ager publicus)를 독점하고 노예 노동력을 이용해 부를 축적하는 동안, 이탈리아인들은 토지를 잃고 병역과 납세 부담에 시달렸다. 아피아노스는 이 과정을 다음과 같이 묘사했다.

로마인들은 이탈리아를 정복해 가는 과정에서, 전선 기지로서 식민 도시를 건설하거나, 기존 도시에 식민자를 투입해 왔다. 획득한 경작지는 즉시 식민자에게 할당하거나, 혹은 매각하거나 임대했지만, 남은 많은 황폐한 토지에 대해서는 10분의 1세를 부과하여 희망자에게 대여했다. 이러한 정책으로 노동력으로서 이탈리아인을 늘리고, 동맹자를 늘리려고 했지만, 현실은 정반대로, 부유한 자가 미분배 토지를 얻게 되자, 시간이 흐르면서 주변의 토지를 흡수하여, 그렇게 손에 넣은 광대한 토지를 지키기 위해, 병역 의무가 없는 노예를 모아 부림으로써, 부유한 자는 더욱 번영하고, 노예의 수도 늘어갔다. 한편, 이탈리아인들은 그 수가 줄어들고, 병역과 납세에 시달렸으며, 노예가 되지 않더라도, 그저 무위도식하며 지냈다.

아피아노스 『내란기』 1.7

이러한 정치적, 경제적, 사회적 차별과 불만이 누적되는 가운데, 로마 시민권 획득을 위한 여러 차례의 시도가 좌절되면서 이탈리아 동맹 도시들의 불만은 극에 달했다. 다음은 동맹시 전쟁 발발까지 이어진 주요 사건들의 연표이다.

2. 1. 로마의 이탈리아 반도 지배

로마는 기원전 4세기와 3세기에 걸쳐 이탈리아 반도를 통일하면서 주변 도시들과 동맹 관계를 맺었다. 이 동맹은 자발적인지, 전쟁의 결과인지에 따라 차등적인 규약을 적용받았다.[2] 명목상 이들 도시는 독립적인 자치도시였으나, 실제로는 로마에 예속되어 상납금과 병력을 제공해야 했다. 로마는 초기에는 도시의 내정에 직접 간섭하지 않았으나, 점차 외교 문제를 통제하며 이들을 관리했다.로마가 포에니 전쟁 등 여러 전쟁을 거치며 지중해의 패권을 장악하는 과정에서, 이탈리아 동맹 도시들은 로마 군단의 절반 이상을 차지할 정도로[2] 막대한 병력을 제공하며 결정적인 역할을 했다. 동맹 도시들은 로마를 도와 싸우면서 전리품이나 토지를 분배받기도 했고, 로마는 이들 도시의 지배 엘리트들이 민중 반란에 직면했을 때 지원해주기도 했다(예: 기원전 302년 아레티움, 루카니아, 기원전 264년 볼시니이). 칸나이 전투 이후 일부 도시가 로마를 이탈하기도 했으나, 결국 패배하고 더 가혹한 조건을 적용받았다.

벨레우스는 당시 이탈리아인들의 처지를 다음과 같이 기록했다.

이탈리아인들의 운명은 잔혹했다.

그들은 자신들이 지키는 나라의 시민권을 원했다.

매년 전쟁에서 기병과 보병 모두 두 배의 병력을 제공했음에도 불구하고,

그들의 피로, 같은 피를 나눈 인간들을,

외국인으로 멸시할 정도로 성장한 국가의,

시민권을 얻지 못했다.

벨레우스 『로마사』 2.15.2

이처럼 동맹 도시들의 기여에도 불구하고 로마는 전쟁으로 얻은 부와 권리를 이들과 나누려 하지 않았다. 기원전 2세기 그라쿠스 형제와 같은 개혁가들이 동맹 도시 주민들에게 로마 시민권 확대를 주장했지만, 원로원을 중심으로 한 보수 기득권층은 이를 강하게 반대하며 번번이 좌절시켰다.[2]

시간이 흐르면서 로마는 동맹 도시들의 내부 문제에도 점차 간섭하기 시작했다. 예를 들어 기원전 186년 원로원이 바카날리아 제의를 금지했을 때, 이것이 로마 영토에만 국한된 것인지 동맹 도시까지 확대된 것인지에 대해서는 역사가들 사이에 논쟁이 있다. 또한, 로마 제국 시대 이전에는 동맹군 병사들이 복무를 마친 후에도 로마 시민권을 자동으로 부여받지 못했으며,[6] 한 사람이 두 개 이상의 시민권을 가질 수 없다는 원칙 때문에[7] 로마 시민권을 얻는 것은 곧 자신의 지역 공동체를 떠나야 함을 의미하기도 했다.

경제적으로도 로마의 지배는 이탈리아인들에게 불리하게 작용했다. 아피아노스는 로마의 토지 정책이 부유층에게 유리하게 돌아가면서 이탈리아인들이 토지를 잃고 빈곤해지는 과정을 다음과 같이 묘사했다.

로마인들은 이탈리아를 정복해 가는 과정에서, 전선 기지로서 식민 도시를 건설하거나, 기존 도시에 식민자를 투입해 왔다. 획득한 경작지는 즉시 식민자에게 할당하거나, 혹은 매각하거나 임대했지만, 남은 많은 황폐한 토지에 대해서는 10분의 1세를 부과하여 희망자에게 대여했다. 이러한 정책으로 노동력으로서 이탈리아인을 늘리고, 동맹자를 늘리려고 했지만, 현실은 정반대로, 부유한 자가 미분배 토지를 얻게 되자, 시간이 흐르면서 주변의 토지를 흡수하여, 그렇게 손에 넣은 광대한 토지를 지키기 위해, 병역 의무가 없는 노예를 모아 부림으로써, 부유한 자는 더욱 번영하고, 노예의 수도 늘어갔다. 한편, 이탈리아인들은 그 수가 줄어들고, 병역과 납세에 시달렸으며, 노예가 되지 않더라도, 그저 무위도식하며 지냈다.

아피아노스 『내란기』 1.7

로마의 부유층은 공유지(ager publicus)를 독점하고, 심지어 이탈리아 동맹시 주민들을 이용해 이자 제한법(Lex Sempronia de pecunia credita, 기원전 193년)[62]을 회피하는 등 경제적 이익을 추구했다. 일부 이탈리아 부유층 역시 로마와의 관계 속에서 속주에서의 상업 활동 허가나 공유지 이용권 같은 이득을 누리기도 했으나, 이러한 상황은 티베리우스 그라쿠스 시대 이후 변화하기 시작했다.

이탈리아 동맹시들의 로마에 대한 감정과 요구는 지역별로 차이가 있었다. 오스크어를 사용하던 삼니움인 등 남부 이탈리아 부족들은 로마와의 격렬한 전쟁 경험 때문에 시민권과 로마 정무관의 임페리움에 대항할 수 있는 상소권(ius provocationis) 획득에 더 큰 관심을 보였다. 반면, 에트루리아나 움브리아 지역은 비교적 평화롭게 로마의 지배하에 들어갔고, 병력 제공 의무도 적었을 가능성이 있어 공유지 문제에 더 민감했다.

로마 시민권 문제는 계속해서 정치적 쟁점이 되었다. 기원전 126년 호민관 마르쿠스 유니우스 펜누스는 로마 시 내 외국인 거주를 금지하는 법(Lex Iunia de peregrinis)을 통과시켰고, 기원전 125년 집정관 마르쿠스 풀비우스 플라쿠스는 동맹시에 시민권을 부여하는 법안(Rogatio Fulvia)을 제안했으나 실패했다.[76] 기원전 122년 가이우스 그라쿠스 역시 시민권 확대 법안(Rogatio Sempronia)을 추진했지만 좌절되었다. 기원전 95년에는 크라수스와 스카에볼라 집정관이 로마 시민 자격을 엄격히 제한하는 리키니우스-무키우스 법(Lex Licinia Mucia)을 제정하여 이탈리아인들의 불만을 더욱 키웠다. 이러한 로마의 차별적 지배 구조와 시민권 거부는 결국 동맹시 전쟁의 주요 원인이 되었다.

2. 2. 이탈리아인들의 불만 고조

기원전 4세기와 기원전 3세기경 이탈리아 반도를 통일한 로마는 주변 도시들과 동맹 관계를 맺었다. 이 동맹은 자발적인 경우도 있었지만, 전쟁을 통해 강제된 경우도 많아 각 도시마다 차별적인 규약이 적용되었다. 명목상 이들 도시는 독립적인 자치도시였으나, 실제로는 로마에 예속되어 상납금과 병력을 제공해야 했다. 로마는 도시의 내정에 직접 간섭하지는 않았지만, 외교 문제에 개입하여 사실상 통제했다.세 차례에 걸친 포에니 전쟁을 비롯한 여러 전쟁에서 이탈리아 동맹 도시들은 로마 군단의 절반 이상을 차지하는 병력을 제공하며 로마의 지중해 패권 장악에 결정적인 기여를 했다. 그러나 로마는 전쟁으로 얻은 부와 권리를 이들 동맹 도시와 공유하기를 거부했다. 벨레우스는 당시 이탈리아인들의 심정을 다음과 같이 기록했다.

> 이탈리아인들의 운명은 잔혹했다.

> 그들은 자신들이 지키는 나라의 시민권을 원했다.

> 매년 전쟁에서 기병과 보병 모두 두 배의 병력을 제공했음에도 불구하고,

> 그들의 피로, 같은 피를 나눈 인간들을,

> 외국인으로 멸시할 정도로 성장한 국가의,

> 시민권을 얻지 못했다.

>

> 벨레우스 『로마사』 2.15.2

이탈리아인들은 로마의 지배 아래 여러 불만을 품게 되었다. 로마가 결정한 전쟁에 대한 과도한 병력 공출 의무(foedera iniquala)를 져야 했고, 전쟁으로 획득한 영토 분배에서도 소외되었다. 로마 시민에게는 발레리우스 법 등으로 상소권(ius provocationis)이 보장되어 고위 정무관의 임페리움(절대 명령권) 남용으로부터 보호받을 수 있었지만, 이탈리아인들에게는 이러한 권리가 없어 차별적인 대우를 받았다. 이는 법적 보호, 투표권, 상소권, 그리고 법치를 포괄하는 libertasla(자유)에 대한 요구로 이어졌다. 스트라본 역시 이탈리아인들이 자유, 시민권, 그리고 로마인과의 평등을 추구하며 봉기했다고 기록했다.[54]

기원전 2세기에 이르러 그라쿠스 형제와 같은 개혁가들이 이탈리아 동맹 도시 주민들에게도 로마 시민권을 확대해야 한다고 주장했지만, 원로원을 중심으로 한 보수 기득권층은 이러한 변화에 강하게 반발했다. 특히 티베리우스 그라쿠스가 기원전 133년에 추진한 농지개혁법(Lex Sempronia agraria)은 로마 빈민 구제를 목표로 했으나, 로마의 공유지(ager publicus)를 경작하고 있던 이탈리아인들의 토지 이용권을 위협하는 결과를 낳았다. 아피아노스는 당시 상황을 다음과 같이 묘사했다.

> 로마인들은 이탈리아를 정복해 가는 과정에서,

> 전선 기지로서 식민 도시를 건설하거나, 기존 도시에 식민자를 투입해 왔다.

> 획득한 경작지는 즉시 식민자에게 할당하거나,

> 혹은 매각하거나 임대했지만,

> 남은 많은 황폐한 토지에 대해서는 10분의 1세를 부과하여 희망자에게 대여했다.

> 이러한 정책으로 노동력으로서 이탈리아인을 늘리고,

> 동맹자를 늘리려고 했지만,

> 현실은 정반대로, 부유한 자가 미분배 토지를 얻게 되자,

> 시간이 흐르면서 주변의 토지를 흡수하여,

> 그렇게 손에 넣은 광대한 토지를 지키기 위해,

> 병역 의무가 없는 노예를 모아 부림으로써,

> 부유한 자는 더욱 번영하고, 노예의 수도 늘어갔다.

> 한편, 이탈리아인들은 그 수가 줄어들고, 병역과 납세에 시달렸으며,

> 노예가 되지 않더라도, 그저 무위도식하며 지냈다.

>

> 아피아노스 『내란기』 1.7

토지 문제로 인해 이탈리아인들은 로마 시민권의 필요성을 더욱 절실히 느끼게 되었다. 토지 분배 3인 위원 중 한 명이었던 마르쿠스 풀비우스 플라쿠스는 이탈리아인들의 저항을 완화하기 위해 시민권 부여를 제안했지만, 원로원의 반대로 무산되었다.[63] 기원전 125년에는 로마가 라틴 식민 도시였던 Fregellae|프레겔라이la를 파괴하는 강경책을 사용하기도 했다. 이는 한니발 전쟁 당시에도 로마에 충성했던 라틴 식민 도시를 공격한 이례적인 사건으로, 프레겔라이에 오스크어족 인구가 유입된 것에 대한 로마의 반감이 작용한 것으로 추정된다.

가이우스 그라쿠스 역시 시민권 확대를 포함한 개혁을 추진했으나, 그의 죽음으로 좌절되었다. 이후 에퀴테스(기사 계급)의 정치적·경제적 영향력이 커지면서 이탈리아인들의 불만은 더욱 고조되었다. 가이우스 그라쿠스는 속주 총독의 공갈죄를 재판하는 상설 심문소(quaestio de repetundis)의 배심원을 원로원 의원에서 에퀴테스로 교체하는 법(Lex Sempronia iudiciaria)을 통과시켰다. 이는 에퀴테스의 사회적 지위를 크게 향상시켰는데, 주로 징세 청부업이나 금융업에 종사하던 에퀴테스가 속주에서 상업 활동을 하던 이탈리아 상인들의 이익을 침해할 가능성이 커졌다. 시민권이 없는 이탈리아인들은 민회 투표권이 없어 이러한 변화에 개입할 수 없었고, 자신들의 경제적 기반을 위협하는 입법을 막을 힘도 없었다.

이러한 상황에서 기원전 91년, 평민 호민관 마르쿠스 리비우스 드루수스가 다시 한번 이탈리아 동맹 도시에 시민권을 부여하는 법안을 추진했다. 그는 토지 분배, 곡물법 개정 등 복잡한 개혁안의 일환으로 시민권 확대를 제안했지만, 이번에도 원로원을 비롯한 기득권 세력의 강력한 반대에 부딪혀 실패하고 암살당했다.[9] 아피아노스는 드루수스의 개혁 실패와 암살이 이탈리아인들이 무력 봉기를 결심하게 된 직접적인 계기가 되었다고 설명한다. 평화적인 방법으로는 시민권과 법적 평등을 얻을 수 없다고 판단한 이탈리아인들이 마침내 로마를 상대로 전쟁을 일으켰다는 것이다.

이탈리아인들의 요구는 단일하지 않았다. 아피아노스는 이탈리아인들이 "피지배자가 아닌 통치의 파트너"가 되기를 열망했다고 기록했지만[10], 가난한 이탈리아인들은 로마 행정관의 자의적인 처벌에서 벗어나는 법적 보호를 우선시했을 가능성이 높으며, 부유한 이탈리아 엘리트들은 로마 정치에 직접 참여하여 자신들의 이익을 증진시키는 데 더 큰 관심을 두었을 것이다. 또한, 지역별로도 온도 차이가 있었다. 오스크어를 사용하는 삼니움인 등 남부 이탈리아 부족들은 로마에 대한 저항 의식이 강했고 시민권 획득에 대한 열망이 컸던 반면, 에트루리아나 움브리아 지역은 상대적으로 로마와의 관계가 원만했으며 주로 공유지 이용권 문제에 관심을 보였다.

전쟁의 명칭인 '''동맹시 전쟁'''(또는 사회 전쟁)은 라틴어 bellum socialela에서 유래했는데, 이는 "동맹국들의 전쟁"(sociusla는 '동맹국'을 의미)이라는 뜻이다. 당시 로마인들은 이 전쟁을 주도 세력 중 하나였던 마르시족의 이름을 따 '''마르시 전쟁'''(bellum Marsicumla) 또는 단순히 '''이탈리아 전쟁'''(bellum Italicumla)이라고 불렀다. 전쟁의 원인에 대해서는 로마 시민권을 얻기 위한 투쟁이었다는 해석과 로마의 지배로부터 벗어나 독립을 쟁취하려는 투쟁이었다는 해석이 오랫동안 대립해왔다. 최근에는 헨리크 모리첸 등이 고고학적 증거와 문헌 재해석을 통해 로마의 속박에서 벗어나려는 독립 투쟁의 성격이 강했다는 주장을 제기하며 새로운 논쟁을 불러일으키고 있다.[49] 에드워드 비스팜은 시민권 요구와 독립 추구 모두 로마 체제 안팎에서 평등과 자유를 갈망하는 근본적인 열망의 표현이었다고 종합적으로 해석하기도 한다.

2. 3. 이탈리아 내의 갈등

로마 공화국과 이탈리아 동맹국 간의 관계, 즉 "이탈리아 문제"는 동맹시 전쟁의 핵심 원인이었다. 이탈리아 동맹국들이 정확히 무엇을 위해 싸웠는지에 대해서는 고대 기록에서도 로마 시민권을 위한 투쟁과 로마 지배에 대한 저항이라는 두 가지 상반된 해석이 존재한다.[2] 현대 학자 에드워드 비스팜은 이를 로마로부터의 독립을 위한 반란으로 보면서도, 시민권과 독립에 대한 열망 모두 로마 정치 체제 안팎에서 평등과 자유를 추구하는 근본적인 요구의 표현이었다고 분석한다.아피아노스는 이탈리아인들의 요구를 농지 개혁 지지, 토지 할당 투표, 정치적 평등이라는 세 가지 주제로 요약한다. 그는 티베리우스 그라쿠스의 농지 개혁이 이탈리아인을 지원하기 위한 것이었다고 주장하지만, 이는 후대의 정치적 해석일 가능성이 높다. 실제로 시민권 부여 시도는 기원전 125년 마르쿠스 풀비우스 플라쿠스에 의해 처음 제기되었고, 가이우스 그라쿠스 역시 유사한 제안을 했다. 이는 로마 정치인들이 이탈리아 엘리트들의 국유지 점유를 묵인하는 대가로 시민권을 거래하려 했기 때문일 수 있다.[8] 아피아노스는 또한 기원전 91년 마르쿠스 리비우스 드루수스의 개혁 실패가 전쟁의 직접적인 계기가 되었다고 본다. 드루수스는 복잡한 개혁안을 통과시키기 위해 이탈리아인들에게 시민권을 약속했지만, 그의 계획이 좌절되자 이탈리아인들은 무력으로 시민권과 법적 평등을 쟁취하려 했다는 것이다.[9]

아피아노스가 가장 강조하는 것은 이탈리아인들의 정치적 평등에 대한 열망이다. 그는 이탈리아인들이 "피지배자가 아닌 통치의 파트너"가 되기를 원했다고 기록했다.[10] 그러나 이탈리아 사회 내부에서도 계층 간 이해관계는 달랐다. 가난한 이탈리아인들은 로마 행정관의 자의적인 권력 행사에서 벗어나기를 원했을 가능성이 크며, 부유한 엘리트들은 로마 정치에 직접 참여하여 더 많은 이익을 얻고자 했을 것이다.

일부 현대 학자들은 이탈리아 상인 계층이 제국의 이익을 공유하기 위해 로마화를 추구하며 시민권을 요구했다고 주장하기도 한다. 속주에서 누리는 높은 지위와 달리 본국에서의 열등한 지위를 극복하고, 로마의 속주 정책에 영향을 미치기 위해 시민권을 원했다는 것이다. 하지만 이 주장은 반란을 주도하지 않았던 그리스 동부 지역 이탈리아인들의 사례로 인해 널리 받아들여지지는 않는다. A. N. 셔윈-화이트는 이탈리아인들이 법적 평등을 확보하기 위해 로마 시민권을 원했다고 보았고, D. B. 네이글은 경제적 요인을 강조하기도 했다.

로마의 팽창 과정에서 이탈리아인들은 로마의 동맹자로서 중요한 역할을 했지만, 그에 합당한 대우를 받지 못했다. 로마는 정복지에서 획득한 토지를 로마 시민에게 우선적으로 분배하거나 매각, 임대했으며, 남은 토지(공유지, ager publicusla)마저 시간이 지나면서 로마 부유층에게 집중되었다. 아피아노스는 이 과정을 다음과 같이 묘사한다.

로마인들은 이탈리아를 정복해 가는 과정에서, 전선 기지로서 식민 도시를 건설하거나, 기존 도시에 식민자를 투입해 왔다. 획득한 경작지는 즉시 식민자에게 할당하거나, 혹은 매각하거나 임대했지만, 남은 많은 황폐한 토지에 대해서는 10분의 1세를 부과하여 희망자에게 대여했다. 이러한 정책으로 노동력으로서 이탈리아인을 늘리고, 동맹자를 늘리려고 했지만, 현실은 정반대로, 부유한 자가 미분배 토지를 얻게 되자, 시간이 흐르면서 주변의 토지를 흡수하여, 그렇게 손에 넣은 광대한 토지를 지키기 위해, 병역 의무가 없는 노예를 모아 부림으로써, 부유한 자는 더욱 번영하고, 노예의 수도 늘어갔다. 한편, 이탈리아인들은 그 수가 줄어들고, 병역과 납세에 시달렸으며, 노예가 되지 않더라도, 그저 무위도식하며 지냈다.

아피아노스 『내란기』 1.7

이탈리아인들은 로마가 벌이는 전쟁에 로마군보다 더 많은 병력을 제공해야 했음에도 불구하고(foedera iniqua), 전쟁으로 얻은 영토 분배에서는 소외되었다. 이러한 차별과 불만은 로마에 대한 깊은 원한으로 쌓여갔다. 벨레우스 파테르쿨루스는 당시 이탈리아인들의 심정을 다음과 같이 전한다.

이탈리아인들의 운명은 잔혹했다.

그들은 자신들이 지키는 나라의 시민권을 원했다.

매년 전쟁에서 기병과 보병 모두 두 배의 병력을 제공했음에도 불구하고,

그들의 피로, 같은 피를 나눈 인간들을,

외국인으로 멸시할 정도로 성장한 국가의,

시민권을 얻지 못했다.

벨레우스 『로마사』 2.15.2

그러나 이탈리아인들의 로마에 대한 감정과 요구는 지역과 민족에 따라 차이가 있었다. 오스크어를 사용하는 남부 및 중부 이탈리아 부족들(예: 삼니움족, 마르시족)과 북부의 에트루리아, 움브리아 부족들 사이에는 뚜렷한 온도 차가 존재했다. 에트루리아와 움브리아는 비교적 온건하게 로마의 지배를 받아들였고, 주로 로마의 공유지 이용권 문제에 관심을 보였다. 반면, 삼니움 전쟁 등 로마와 격렬한 전쟁을 치렀던 오스크어족은 로마에 대한 적대감이 강했으며, 병력 제공 의무에 대한 부담과 차별적 대우 속에서 로마 시민권을 강력히 요구했다. 특히 로마 고위 정무관의 임페리움(절대 명령권)에 대항할 수 있는 상소권(ius provocationis) 확보는 생존과 직결된 문제였다.

티베리우스 그라쿠스가 기원전 133년 추진한 농지개혁법(Lex Sempronia agrariala)은 역설적으로 이탈리아인들의 불만을 더욱 자극했다. 이 법은 로마 빈민에게 토지를 분배하기 위해 로마 부유층뿐만 아니라 공유지를 점유하고 있던 이탈리아인들의 토지 이용권까지 위협했기 때문이다.

티베리우스 그라쿠스는 로마 시민의 신뢰에 부응했지만,

동맹국이나 라틴족과의 조약은 지키지 않았다.

키케로, 《국가론》 3.29

이탈리아인들은 토지 분할에 저항했고, 이들의 반발을 무마하기 위해 시민권 부여가 논의되기 시작했다. 마르쿠스 풀비우스 플라쿠스가 시민권 부여를 제안했지만 원로원의 반대로 무산되었다.[63] 결국 스키피오 아에밀리아누스의 중재로 공유지 문제는 현상 유지되었지만, 이탈리아인들에게 시민권의 필요성을 절감하게 만드는 계기가 되었다.

기원전 125년, 로마는 라틴 식민 도시였던 가 반란을 일으키자 이를 무자비하게 파괴했다. 로마에 충성해왔던 라틴 식민 도시를 공격한 것은 이례적인 일로, 프레겔라이에 오스크계 이탈리아인들이 많이 유입된 것에 대한 로마의 경계심이 작용한 것으로 추정된다. 이 사건은 로마와 이탈리아 동맹국 간의 긴장을 더욱 고조시켰다.

가이우스 그라쿠스 역시 형의 뒤를 이어 개혁을 추진했지만, 그의 토지 분배법도 기원전 121년 그의 죽음으로 좌절되었다. 그러나 그가 추진한 법 중 속주 총독의 부정부패를 재판하는 상설 심문소(quaestio de repetundisla)의 배심원 자격을 원로원 의원에서 에퀴테스(기사 계급)로 변경한 법(Lex Sempronia iudiciariala)은 예상치 못한 결과를 낳았다. -- 징세 청부와 금융업에 종사하며 부를 축적한 에퀴테스가 사법 영역에서 영향력을 확대하면서, 상업과 교역에 종사하던 이탈리아 상인들의 활동 영역을 침범할 가능성이 커졌다. 시민권이 없어 로마 민회에서 투표권을 행사할 수 없었던 이탈리아인들은 이러한 변화에 개입할 수 없었으며, 자신들의 경제적 이익을 침해하는 입법을 막을 수도 없었다.

이처럼 로마 시민권 부재로 인한 정치적, 법적, 경제적 차별과 불만이 누적되고, 그라쿠스 형제와 드루수스 등의 개혁 시도가 로마 지배층의 반대로 좌절되면서 이탈리아인들의 불만은 임계점에 도달했다. 특히 기원전 95년 로마 시민권을 사칭하는 이탈리아인들을 색출하여 추방하는 리키니우스-무키우스 법(Lex Licinia Muciala)이 제정되면서 양측의 갈등은 극단으로 치달았고, 결국 동맹시 전쟁이라는 파국을 맞이하게 된다.

2. 4. 드루수스의 개혁 실패

기원전 91년, 호민관 마르쿠스 리비우스 드루수스는 로마 사회 개혁안을 제시했는데, 여기에는 로마 시민권을 이탈리아 전역의 동맹시 주민들에게 확대하는 내용이 포함되어 있었다.[9] 이는 오랫동안 로마를 위해 병력을 제공하면서도 동등한 권리를 누리지 못했던 이탈리아 동맹시들의 오랜 염원이었다. 벨레우스 파테르쿨루스는 "매년 전쟁에서 로마군보다 두 배의 병력을 제공했음에도 불구하고, 그들의 피로 성장한 국가의 시민권을 얻지 못했다"고 기록하며 당시 이탈리아인들의 심정을 전했다.아피아노스에 따르면, 드루수스의 시민권 확대 제안은 단순히 동맹시의 요구에 부응하기 위한 것만이 아니었다. 당시 로마 정치의 주요 쟁점 중 하나였던 형사 재판 배심원 구성 문제를 해결하기 위한 복잡한 계획의 일부였다는 것이다. 드루수스는 배심원 개혁을 위해 로마 시민들의 지지가 필요했고, 이를 얻기 위해 무상 토지 분배를 약속했다. 이 토지를 확보하려면 기존에 국유지를 점유하고 있던 이탈리아인들을 몰아내야 했으며, 이들의 반발을 무마하기 위해 시민권 부여를 제안했다는 설명이다.

그러나 드루수스의 개혁안은 로마의 기득권층인 원로원 귀족뿐만 아니라, 시민권 가치 하락을 우려한 기존 로마 시민권자들, 심지어 무산자 계층의 격렬한 반대에 부딪혔다. 특히 기원전 95년 루키우스 리키니우스 크라수스와 퀸투스 무키우스 스카에볼라 집정관이 제정한 리키니우스 무키우스 법(Lex Licinia Mucia)은 로마 시민권을 사칭하거나 불법적으로 행사하려는 이탈리아인들을 수도 로마에서 추방하는 내용을 담고 있었는데, 이는 이미 이탈리아인들의 불만을 고조시킨 상태였다. 키케로의 주석가 아스코니우스 페디아누스는 이 법을 동맹시 전쟁의 주요 원인 중 하나로 지목하기도 했다. 이런 상황에서 드루수스의 시민권 확대 제안은 로마 내부의 강한 저항에 직면할 수밖에 없었다.

역사가 헨릭 무리첸은 아피아노스의 설명과 달리, 드루수스의 개혁 시도가 시민권보다는 토지 문제와 더 직접적인 관련이 있다고 주장한다. 그는 드루수스가 배심원 문제 해결을 위해 로마 평민들의 지지를 얻고자 동맹시들의 반발을 무릅쓰고 광범위한 토지 재분배를 추진했으며, 이것이 동맹시들의 분노를 촉발했다고 본다. 무리첸에 따르면, 드루수스는 이후 상황을 수습하고 동맹시들을 달래기 위해 시민권 부여를 시도했을 수 있으나, 이마저 실패했다.[13]

결국 드루수스의 개혁 법안들은 기원전 91년 집정관 루키우스 마르키우스 필리푸스 등의 반대로 모두 무효화되었고, 정치적 혼란 속에서 드루수스는 기원전 91년 가을 자택에서 암살당했다.[12] 평화적인 방법으로 로마 시민권과 동등한 권리를 확보하려던 이탈리아 동맹시들의 마지막 희망이 사라지자, 오랜 시간 쌓여왔던 불만은 마침내 폭발했다. 드루수스의 죽음은 동맹시들이 로마에 맞서 무력 봉기를 일으키는 직접적인 도화선이 되었고, 이는 곧 동맹시 전쟁으로 이어졌다.[9] 피첸토족, 베스티노족, 마루키노족, 파엘리노족, 마르시족, 프렌타노족 등 8개 부족이 초기에 반란을 주도하며 독자적인 정부와 화폐를 만들고 국가 이름을 "이탈리아"로 정하는 등 로마에 정면으로 도전했다.

3. 이탈리아 동맹시의 반란 (기원전 91년)

동맹시 전쟁은 로마 공화국에 대한 이탈리아 동맹 도시들의 오랜 불만이 누적되어 폭발한 사건이었다. 특히 제2차 포에니 전쟁 당시 한니발의 회유에도 로마에 대한 충성을 지켰던 도시들까지 반란에 가담하게 된 데에는 로마 내부의 정치적 사건이 결정적인 계기로 작용했다.

기원전 91년, 호민관 마르쿠스 리비우스 드루수스가 추진했던 로마 시민권의 전 이탈리아 확대 법안이 기득권층의 반대로 좌절되고 그가 암살당하자, 시민권 획득을 염원하던 동맹 도시들의 분노가 폭발했다. 이를 기점으로 피첸토족, 베스티노족, 마루키노족, 파엘리니족, 마르시족, 프렌타니족 등 여러 이탈리아 부족들이 연합하여 로마에 대항하는 반란을 일으켰다.

그러나 반란의 근본적인 원인은 단순히 시민권 문제에만 국한되지 않았다. 로마의 팽창 과정에서 지속적으로 발생한 토지 문제 역시 동맹 도시들의 불만을 심화시킨 중요한 요인이었다. 그라쿠스 형제 시대 이후 로마의 토지 분배 정책은 기존 동맹 도시 주민들에게 불리하게 작용하는 경우가 많았으며[14], 이탈리아인들은 토지를 둘러싼 분쟁에서 로마인들에게 지속적으로 압박을 받는 불리한 처지에 놓여 있었다. 로마의 식민시 건설과 도로망 확충은 여러 지역에서 기존 이탈리아 부족들의 토지를 잠식하고 경제적 압박을 가중시켰다.

- 에트루리아와 움브리아: 기원전 2세기부터 로마의 식민시 건설과 개인적 토지 분배가 활발히 이루어지면서 기존 주민들과의 토지 경쟁이 심화되었을 것으로 추정된다.

- 피케눔: 기원전 268년 로마에 정복된 이후 해안가의 비옥한 토지를 빼앗겼고, 이후 로마인들의 지속적인 이주와 살라리아 가도, 카에킬리아 가도(Via Caecilia) 부설로 인해 경제적으로 소외되었다.

- 중앙 아펜니노 산맥 부족들: 베스티니족, 마루치니족, 파엘리니족, 프렌타니족, 마르시족 등 호전적인 산악 부족들 역시 기원전 303년 알바 푸켄스(Alba Fucens)와 같은 식민시 건설 이후 로마인들의 꾸준한 이주와 발레리아 가도(Via Valeria), 미누키아 가도(Via Minucia) 부설로 압박을 받았다. 특히 반란의 중심지 중 하나인 코르피니움 주변은 그라쿠스 시대에 로마인들의 입식이 이루어졌을 가능성이 높다.

- 아풀리아: 한니발 전쟁 이후 로마의 식민시 건설과 대규모 토지 분배가 이루어졌다.

- 삼니움족: 가장 큰 피해를 입은 집단 중 하나로, 기원전 4세기부터 로마의 식민시 건설(소라, 루케리아(Luceria) 등)로 영토가 잠식당하고 부족이 분단되었으며(힐피니족, 펜트리족), 피로스 전쟁과 한니발 전쟁 이후 더 많은 토지를 몰수당했다. 기원전 2세기 이후에도 로마 퇴역병과 리구리아족의 강제 이주, 그라쿠스 시대의 토지 분배가 계속되면서 삼니움인들은 전통적인 목축에서 농업으로의 전환을 강요받는 등 생계를 위협받았다. 로마에서 계속되는 토지 분배법 제정은 이들에게 토지를 빼앗길 것이라는 불안감을 증폭시켜 반란을 부추기는 주요 원인이 되었다.

이처럼 로마 시민권 문제와 더불어 오랫동안 누적된 토지 문제는 이탈리아 동맹 도시들이 기원전 125년 프레젤라이의 반란 실패와 파괴라는 선례[14]에도 불구하고 로마에 맞서 대규모 반란을 일으키게 된 중요한 배경이었다. 반란 준비는 드루수스 사건 이전부터 비밀리에 진행되었을 가능성이 있으며, 로마 역시 기원전 91년 말 불안한 움직임을 감지하고 조사를 위해 법무관을 파견하는 등 상황을 주시하고 있었다.

3. 1. 반란의 시작

이탈리아 동맹 도시들의 오랜 불만은 동맹시 전쟁으로 폭발했다. 특히 제2차 포에니 전쟁 당시 한니발의 회유에도 로마에 충성을 지켰던 도시들이 반란을 일으킨 데에는 로마 내부의 정치 상황이 직접적인 계기가 되었다.기원전 91년, 호민관 마르쿠스 리비우스 드루수스는 로마 시민권을 모든 이탈리아인에게 확대하는 법안(Rogatio Livia de civitate sociis danda)을 제출했다. 이 법안은 토지 분배, 곡물 공급, 심판인 구성 변경(Lex Livia iudiciaria) 등 다른 개혁안과 함께 추진되었으나, 로마의 기득권 귀족과 이미 시민권을 가진 무산자들의 극심한 반대에 부딪혔다.[66] 결국 드루수스는 암살당했고, 시민권 확대를 기대했던 이탈리아 동맹 도시들의 희망은 좌절되었다. 티투스 리비우스, 마르쿠스 툴리우스 키케로, 대 플리니우스 등 많은 로마 역사가들은 드루수스의 실패와 암살을 동맹시 전쟁의 직접적인 원인으로 지목한다.

드루수스의 죽음은 동맹 도시들의 분노에 불을 당겼고, 반란의 움직임은 공공연해졌다. 로마는 기원전 91년 말, 이미 동맹 도시들의 불안한 동향을 감지하고 전직 정무관들을 감시원으로 파견했다. 그러나 조사가 진행 중이던 때, 피케눔 지방의 아스쿨룸(현 아스콜리 피체노)에서 파견된 법무관 퀸투스 세르빌리우스와 그의 수행단이 살해당하는 사건이 발생했다. 이 사건은 동맹시 전쟁의 공식적인 시작을 알리는 신호탄이 되었다.

아스쿨룸 사건을 기점으로 반란은 피첸토족, 베스티노족, 마루키노족, 파엘리노족, 마르시족, 프렌타니족 등 8개 부족을 중심으로 이탈리아 중남부 전역으로 빠르게 확산되었다. 이들은 마르시족의 지도자 퀸투스 팝파에디우스 실로 등의 주도 아래 로마에 대항하기 위한 독자적인 국가 연합체를 결성했다. 파엘리니족의 수도였던 코르피니움을 공동 수도로 삼고, 국호를 '이탈리카'(Italica) 또는 '이탈리아'(Italia)로 정했으며, 독자적인 화폐까지 발행했다. 스트라본은 그의 저서 『지리지』에서 다음과 같이 기록했다.

그들은 파일리니의 수도 코르피니움을 모든 이탈리아인의 수도로 삼고,

거기에 군대를 소집하여 "이탈리카"라고 명명했다.

그들은 권리를 얻기 위해 2년 동안 싸웠고,

마르시인이 반란을 일으켰기 때문에 마르시 전쟁이라고도 불렸지만,

이는 팝파에디우스의 영향이 크다.

- - 스트라본 『지리지』 5.4.2

비록 드루수스 사건이 직접적인 도화선이었지만, 반란의 씨앗은 이미 오래전부터 뿌려져 있었다. 일부 학자들은 반란 준비가 드루수스의 호민관 재임 이전부터 진행되었을 가능성을 제기한다. 로마인들에 의한 지속적인 토지 잠식과 불공정한 대우, 로마 시민권 부재로 인한 정치·경제적 차별 등이 근본적인 원인으로 작용했다. 특히 그라쿠스 형제 시대 이후 로마의 토지 분배 정책은 기존 동맹 도시 주민들에게 불리하게 작용하며 갈등을 심화시켰다는 분석도 있다. 또한 킴브리-테우토니 전쟁 등에서 이탈리아 동맹군 병사들이 보여준 용맹함과 가이우스 마리우스와 같은 지방 출신 노부스 호모(신진 엘리트)의 성공은 이탈리아인들에게 로마에 대한 기여에 상응하는 권리를 요구할 자신감을 심어주었을 수 있다.

이탈리아인들은 기원전 125년 프레젤라이의 반란 시도가 로마에 의해 무자비하게 진압되고 도시가 파괴된 사례[14]를 통해 로마에 맞서는 것의 위험성을 잘 알고 있었다. 따라서 그들은 비밀리에 협상을 진행하고 인질을 교환하는 등 동맹을 공고히 하며 신중하게 전쟁을 준비했던 것으로 보인다. 로마 역사가 아피아누스는 로마가 알지 못했던 이탈리아 국가들 간의 비밀 협상 과정을 상세히 묘사하기도 했다.

> 이 전쟁을 동맹시 전쟁이라고 부르는 것은, 조금이라도 듣기 좋게 하기 위해서이며,

> 실제로는 시민에 대한 전쟁이다.

> 동맹시가 드루수스의 권력욕에 부추겨져,

> 자신들의 힘으로 키운 나라의 시민으로서의 권리를,

> 정당한 것으로 요구했는데,

> 드루수스는 동료들에게 배신당해 불태워졌고,

> 이번에는 그들에게 그 불길이 향했기 때문에,

> 그들은 무기를 들고 로마를 공격했다.

> 이 재앙만큼 크고 비참한 일이 또 있을까.

>

> -- 플로루스 『로마사 개요』2.6

3. 2. 이탈리카의 체제

기원전 91년 말, 아스쿨룸에서 로마 법무관 퀸투스 세르빌리우스가 살해되는 사건을 계기로[14] 이탈리아 동맹 도시들의 반란은 본격화되었다. 반란을 주도한 세력은 로마에 대항하기 위해 독자적인 국가 설립을 선언하고, 파일리니족의 수도였던 코르피니움을 수도로 삼아 '이탈리카' 또는 '이탈리아'라고 칭했다.[66] 스트라본은 이를 다음과 같이 기록했다.

> 그들은 파일리니의 수도 코르피니움을 모든 이탈리아인의 수도로 삼고,

> 거기에 군대를 소집하여 "이탈리카"라고 명명했다.

> 그들은 권리를 얻기 위해 2년 동안 싸웠고,

> 마르시인이 반란을 일으켰기 때문에 마르시 전쟁이라고도 불렸지만,

> 이는 팝파에디우스의 영향이 크다.

>

> 스트라본 『지리지』 5.4.2

이탈리카는 로마 공화정 체제를 모방한 정치 구조를 갖추었다. 디오도로스 시켈로스의 기록에 따르면, 이탈리카는 코르피니움에 포룸과 500명으로 구성된 원로원을 두었다. 이 원로원은 2명의 집정관과 12명의 프라에토르(법무관)를 선출하여 행정과 군사를 담당하게 했다. 초대 집정관으로는 마르시족 출신의 퀸투스 포파에디우스 실로와 삼니움족 출신의 가이우스 파피우스 무틸루스가 임명되어 각각 북부와 남부 전선을 지휘했다.

이탈리카의 구체적인 정치 체제에 대해서는 학자들 간에 다양한 해석이 존재한다. 테오도어 몸젠은 이탈리카가 로마와 거의 동일한 방식으로 자율적으로 조직되었다고 보았다. 반면 알프레드 폰 도마제프스키는 실로와 무틸루스가 군대의 두 주요 파벌 지도자였으며, 12명의 프라에토르는 12개 부족 연합 구조를 반영한다고 주장했다. 모리첸과 같은 학자들은 이탈리아의 행정관과 원로원을 직접적인 민중 참여 없이 보다 공식적인 연방 구조로 해석하기도 한다. 모리첸은 리비우스가 라틴 전쟁을 묘사하면서 로마의 라틴 동맹국들이 군사적 기여에 비례한 권력 분점을 요구했던 것처럼, 이탈리카 역시 비슷한 목표를 가졌을 수 있다고 추정한다.[15]

디오도로스의 기록 외에 이탈리카의 내부 정치나 관직을 상세히 설명하는 자료는 드물다. 플로루스는 이탈리카 원로원이나 행정관을 언급하지 않고, 각 부족이 고유의 깃발 아래 싸웠다고 기록했다.[16] 이탈리카에서 발행된 주화에는 여러 명의 ''임페라토르''(embratur|엠브라투르osc)가 언급되는데, 이는 각 부족 집단이 임명한 군사 지휘관으로 추정된다. 이들은 전투에서 사망해도 교체되지 않은 것으로 보여, 별도의 선거 제도는 없었을 가능성이 있다. 크리스토퍼 다트는 이탈리카인들이 승리 칭호인 ''임페라토르''를 공식적인 행정관 칭호처럼 사용했으며, 이는 훗날 로마 황제의 칭호 변화와 유사하다고 주장한다.

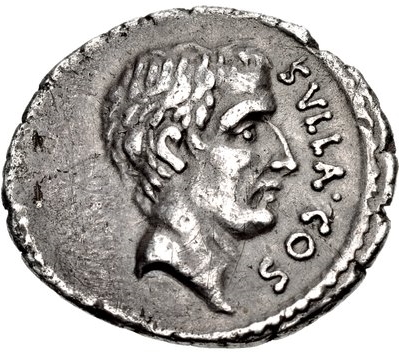

또한 이탈리카는 독자적인 화폐를 주조하여 사용했다. 이 화폐에는 'VITELIU'(이탈리아의 오스크어 표기)라는 명문이 새겨져 있으며, 이탈리아를 상징하는 황소가 로마를 상징하는 늑대(로물루스와 레무스 신화)를 짓밟는 도안이 사용되기도 했다. 이는 로마로부터의 독립과 새로운 국가로서의 정체성을 강조하려는 의도를 보여준다.

4. 전쟁의 진행 (기원전 90년 ~ 기원전 87년)

기원전 91년 말 또는 기원전 90년 초, 아스쿨룸에서 로마 관리가 살해되는 사건이 발생하면서 동맹시 전쟁이 시작되었다. 이는 마르쿠스 리비우스 드루수스의 개혁 실패와 암살 이후 로마 시민권 획득에 대한 이탈리아 동맹 도시들의 불만이 누적된 결과였다.[17] 아피아누스는 드루수스 암살 이후 로마가 동맹국들을 기소하자 이에 반발하여 반란이 일어났다고 설명하지만, 시간 순서상 짧은 기간 안에 대규모 반란을 조직하기는 어려웠을 것이라는 비판도 있다.[18] 오히려 반란 준비는 드루수스의 활동 이전부터 비밀리에 진행되었을 가능성이 높으며, 로마가 기원전 91년 말 파견한 조사단이 오히려 전쟁 발발의 계기가 되었을 수도 있다.

아스쿨룸 사건 이후, 마르시족, 삼니움족, 루카니아족 등 이탈리아 중남부 부족들이 대거 봉기하여 코르피니움(나중에 이세르니아)을 수도로 삼아 '이탈리카' 또는 '이탈리아'라는 이름의 독자적인 연합 국가를 결성했다. 이탈리카는 로마 체제를 모방한 정치 구조를 갖추려 했으나, 실제로는 삼니움의 파피우스 무틸루스와 마르시족의 폼파이디우스 실로를 중심으로 한 군사 지도 체제로 운영되었을 가능성이 높다. 이들은 'Italia' 또는 오스크어 'Viteliu'가 새겨진 독자적인 화폐를 발행하며 로마에 대한 독립 의지를 보였다.

전쟁의 주요 전장은 피케눔과 마르시족 지역 중심의 북부 전선과 삼니움, 루카니아, 캄파니아 등을 포함하는 남부 전선으로 나뉘었다. 에트루리아와 움브리아의 반란 시도는 신속히 진압되었다. 전쟁 발발 직후 로마는 혼란에 빠졌고, 평민 호민관 퀸투스 바리우스는 로마 내 동조자를 색출하기 위한 특별 법정을 설치하기도 했다.[19]

시민권 문제 외에도 로마의 팽창 과정에서 누적된 토지 문제가 전쟁의 중요한 배경으로 작용했다는 연구가 있다. 로마의 지속적인 식민시 건설과 토지 분배 정책은 에트루리아, 움브리아, 피케눔, 아펜니노 산맥 중부, 아풀리아 등 반란 지역 동맹 부족들의 토지를 잠식하고 경제적 압박을 가중시켰다. 특히 삼니움족은 반복적인 토지 몰수와 로마 정착민과의 갈등으로 큰 피해를 보았으며, 이는 시민권 획득을 통해 해결하고자 했던 불만을 더욱 증폭시켰을 수 있다.

전쟁은 기원전 90년부터 88년까지 치열하게 전개되었고, 로마는 군사적 압박과 함께 단계적인 시민권 부여라는 정치적 타협책을 병행하여 전세를 역전시켰다. 전쟁의 공식적인 종결 시점에 대해서는 여러 견해가 있다. 대부분의 전투가 끝난 기원전 89년, 이탈리카 지도자 폼파이디우스 실로가 사망한 기원전 88년[39], 또는 삼니움과 루카니아 잔존 세력이 시민권을 약속받고 저항을 멈춘 기원전 87년 등이 거론된다. 일부 저항은 기원전 82년 콜린 문 전투까지 이어지기도 했다. 이 문서는 기원전 87년 삼니움과 루카니아의 형식적인 평정까지를 다룬다.

4. 1. 초기 전황 (기원전 90년)

기원전 90년, 로마 공화국은 동맹시 전쟁에 대응하여 푸블리우스 루틸리우스 루푸스 집정관에게 북부 전선을, 루키우스 율리우스 카이사르 집정관에게 남부 전선을 맡겼다. 이탈리아 동맹시 군대는 로마와의 수많은 전쟁에 함께 참여했던 경험을 바탕으로 로마와 동일한 군사 편제와 전술을 구사하여 로마군을 효과적으로 상대했다.[20] 로마는 전쟁 초기 상당한 어려움을 겪었으며, 북부 전선을 지휘하던 루푸스 집정관이 톨레누스 강 전투에서 마르시족에게 패배하고 전사하는 등 큰 타격을 입었다.[26] 이 전투 후 로마로 돌아온 시신이 너무 많아 시민들 사이에 공황 상태가 퍼지자, 원로원은 이후 전사자는 현지에 매장하도록 결정했다.

로마는 겨울 동안 약 14만 명 이상의 대규모 병력을 동원했으며[21], 가이우스 마리우스와 루키우스 코르넬리우스 술라와 같은 숙련된 장군들을 레가투스(부관)로 확보했다. 또한 해외 동맹국으로부터 선박과 용병을 징집했다.

이탈리아 동맹군은 기원전 91년 말에서 90년 초에 걸쳐 공세를 시작했다. 남부 전선에서는 가이우스 파피우스 무틸루스가 이끄는 군대가 놀라, 헤르쿨라네움, 살레르노 등을 점령하며 기세를 올렸으나, 아체레에서 루키우스 카이사르 집정관에게 저지당했다.[22][25] 이들은 로마군 포로를 회유하여 탈영시키는 전술을 사용하기도 했다.[22] 북부 피케눔 지역에서는 가이우스 비다킬리우스, 티투스 라프레니우스, 푸블리우스 벤티디우스 등이 그나이우스 폼페이우스 스트라보를 격파하고 피르뭄으로 몰아넣었으며, 비다킬리우스는 아풀리아로 남하하여 카누시움을 점령했다.[24] 아세르니아는 루키우스 카이사르의 구원 시도가 실패한 후 결국 함락되었다.[23][25]

그러나 로마군도 반격을 시작했다. 루푸스 집정관이 전사한 후, 가이우스 마리우스가 북부 군대의 지휘권을 이어받아 푸치네 호수 근처에서 술라의 측면 지원에 힘입어 마르시족에게 결정적인 승리를 거두었다. 이 승리로 이탈리아 동맹군은 북부와 남부로 분단되었다.[27][28] 한편, 전직 집정관이었던 섹스투스 율리우스 카이사르는 피르뭄을 구원하고 라프레니우스의 군대를 격파하여 아스쿨룸으로 몰아넣었으며, 이후 스트라보가 아스쿨룸을 포위했다. 섹스투스는 남하하여 비다킬리우스를 아풀리아에서 격파하고 포위했으며, 이로써 북부 전선은 사실상 로마의 통제하에 들어갔다.[29] 에트루리아와 움브리아에서 일어난 소규모 반란 시도 역시 신속하게 진압되었고, 로마는 처음으로 해방 노예들을 군대에 징집하기도 했다.[30]

북부 전선이 붕괴되고 동맹군이 분단되자 전세는 로마에게 유리하게 기울었다. 이탈리아 동맹군은 폰토스 왕국의 미트리다테스 6세 에우파토르에게 지원을 요청했으나, 미트리다테스는 명확한 답변을 피했다.[31] 이러한 상황 속에서 로마 원로원은 기원전 90년 10월경, 루키우스 율리우스 카이사르 집정관이 제안한 율리아 법(Lex Iulia de civitate latinis et sociis danda)을 통과시켰다. 이 법은 반란에 가담하지 않았거나 즉시 항복하는 모든 이탈리아 공동체에게 로마 시민권을 부여하는 내용을 담고 있었으며, 시민권 획득이라는 전쟁의 주요 명분 중 하나를 제거함으로써 전쟁의 열기를 식히는 데 기여했다.[32]

4. 2. 로마의 반격과 타협 (기원전 90년 ~ 기원전 89년)

기원전 90년, 로마는 푸블리우스 루틸리우스 루푸스가 북부 전선을, 루키우스 율리우스 카이사르가 남부 전선을 맡아 반격에 나섰다. 그러나 로마와 동일한 군사 편제와 전술을 구사하는 이탈리아 동맹군의 저항은 거셌다. 로마는 과거 자신들이 치른 거의 모든 전쟁에 동맹시 군대를 동원했기에, 동맹군이 로마식 전술에 익숙한 것은 당연한 결과였다. 전쟁 초반, 북부 전선에서는 집정관 루푸스가 톨레누스 강 전투에서 마르시족에게 패배하고 전사하는 등 로마는 고전을 면치 못했다. 루푸스의 시신을 포함해 수많은 전사자의 시신이 로마로 돌아오자 원로원은 공황 상태를 막기 위해 이후 전사자는 현장에 매장하도록 결정했다.[26] 루푸스의 부관이었던 가이우스 마리우스는 하류로 떠내려오는 시신들을 보고 상황을 파악한 뒤 강을 건너 반격에 성공했고, 이후 북부 전선의 지휘권을 맡게 되었다.[27] 마리우스는 루키우스 코르넬리우스 술라의 측면 기동 지원에 힘입어 푸치네 호수 근처에서 마르시족을 격파하며 이탈리아 군세를 남북으로 분단시키는 데 성공했다.[28]한편, 기원전 91년 집정관이었고 기원전 90년에 프로마기스트라투스(전직 정무관) 자격으로 지휘권을 행사한 섹스투스 율리우스 카이사르는 10월경 피르뭄을 구원하러 이동했다. 그나이우스 폼페이우스 스트라보의 군대와 합류한 섹스투스의 군대는 티투스 라프레니우스가 이끄는 반란군을 격파하고 아스쿨룸으로 몰아넣어 포위했다. 섹스투스는 남하하여 가이우스 비다킬리우스를 아풀리아로 몰아내고 12월에는 그곳마저 포위했다. 이 승리들로 북부 전선의 주도권은 점차 로마로 넘어왔다.[29] 에트루리아와 움브리아에서도 반란 시도가 있었으나 신속하게 진압되었다.[30] 남부 전선에서는 집정관 루키우스 율리우스 카이사르가 고전했지만, 그의 부관이었던 술라가 점차 두각을 나타내며 전세를 유리하게 이끌었다.

전쟁이 장기화되고 로마가 점차 우위를 점하기 시작하자, 기원전 90년 말 로마는 정치적 해결책을 모색했다. 집정관 루키우스 율리우스 카이사르는 로마에 반란을 일으키지 않았거나 즉시 무기를 내려놓는 모든 이탈리아 공동체에게 로마 시민권을 부여하는 법안, 즉 율리우스 법(Lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda)을 제안했고, 민회는 이를 가결했다.[32][69] 이 법은 시민권 획득이라는 전쟁의 주요 원인 중 하나를 제거함으로써 전쟁의 양상을 바꾸는 결정적인 계기가 되었다. 시민권을 얻게 된 이탈리아 도시들이 늘어나면서 반란의 명분이 약화되었고, 강경파를 제외한 많은 동맹시들이 로마 편으로 돌아서기 시작했다.

기원전 89년, 새로운 집정관으로 그나이우스 폼페이우스 스트라보와 루키우스 포르키우스 카토가 선출되었다. 북부에서는 카토가 푸치노 호 전투에서 마르시족을 격파했으나 전투 중 전사했고,[33] 스트라보는 아스쿨룸 근처에서 마르시족을 격파했다. 이후 루키우스 코르넬리우스 친나 등이 마르시족에 대한 공세를 이어가 항복을 받아냈다. 로마는 베스티니족과 마루치니족도 정복했으며, 반란군의 초기 수도였던 코르피니움마저 함락시키자 이탈리아 반란군은 수도를 보비아눔으로 옮겨야 했다.

남부 전선에서는 술라의 활약이 두드러졌다. 그는 함대의 지원을 받으며[34] 놀라를 포위하고 폼페이를 점령했으며, 루키우스 클루엔티우스의 구원 시도를 격파했다. 이후 스타비아이와 헤르쿨라네움을 신속하게 점령하고,[35] 사мни움으로 진격하여 히르피니족을 복속시킨 뒤 격렬한 전투 끝에 보비아눔마저 점령했다. 이탈리아 반란군은 다시 수도를 이세르니아로 옮겨야 했다. 이러한 군사적 성공을 바탕으로 술라는 기원전 88년 집정관 선거에 출마하여 퀸투스 폼페이우스 루푸스와 함께 당선되었다.[36]

기원전 89년 11월, 오랫동안 포위되었던 아스쿨룸이 마침내 함락되었고, 지휘관 비다킬리우스는 자결했다. 폼페이우스 스트라보는 이 승리를 기념하여 12월 25일 개선식을 거행했으나, 막대한 전리품을 국고에 납부하지 않아 비판을 받기도 했다. 같은 해, 호민관 마르쿠스 플라우티우스 실바누스와 가이우스 파피리우스 카르보는 60일 이내에 법무관에게 신청하는 모든 동맹시 주민에게 시민권을 부여하는 플라우티우스-파피리우스 법(Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda)을 통과시켰다. 또한 집정관 폼페이우스 스트라보는 포 강 이북의 트란스파다나 주민들에게 라틴 시민권을 부여하는 폼페이우스 법(Lex Pompeia de Transpadanis)을 제정했다.[37]

이러한 군사적 압박과 시민권 확대라는 회유책이 병행되면서, 기원전 88년에는 여전히 저항하던 삼니움과 루카니아인을 제외한 대부분의 동맹시가 로마에 항복했다. 이로써 로마는 이탈리아 반도의 동맹 부족과 도시들에게 로마 시민과 동등한 권리와 의무를 부여하며 실질적인 반도 통일을 향한 중요한 발걸음을 내딛게 되었다.

4. 3. 전쟁의 종결 (기원전 87년)

기원전 88년까지 전쟁은 고립된 저항 세력을 제외하고는 대부분 종결되었다. 그러나 삼니움과 루카니아의 잔존 반군은 브루티움에서 계속 저항했다. 죽음이나 노예 상태에 직면한 그들은 항복을 거부했으며, 심지어 폰토스의 미트리다테스 6세에게 이탈리아에 개입해 달라고 호소하기도 했다.기원전 88년 말 또는 87년 초, 술라가 제1차 미트리다테스 전쟁을 위해 동쪽으로 떠난 후, 이 반군들은 메시나 해협 근처의 이시애와 레기움을 공격했지만 실패했다.

기원전 87년 로마에서 옥타비아누스 내전이 발발하면서 로마 정부가 약화되자, 반군은 이 기회를 이용하여 협상에 나섰다. 반군은 시민권, 인질과 탈영병의 반환, 그리고 로마인에게 빼앗긴 모든 약탈품의 반환을 약속받는 조건으로 킨나와 마리우스의 파벌에 합류했다.

전쟁의 종결 시점은 명확하지 않다. 전투는 기원전 89년에 대부분 끝났지만, 퀸투스 포파이디우스 실로가 사망한 기원전 88년을 전쟁의 종결로 보는 시각(리비우스, 아피아누스)[39]도 있으며, 삼니움과 루카니아의 저항이 형식적으로 종결되고 시민권을 부여받은 기원전 87년을 종결 시점으로 보기도 한다. 한편, 잔존 세력의 최종적인 패배는 기원전 82년 콜린 문 전투까지 이어졌다는 시각도 존재한다.

5. 전쟁의 결과 및 영향

고대에도 동맹시 전쟁은 복잡하게 여겨졌으며, 전쟁의 최종 결과나 즉각적인 영향이 무엇이었는지 명확하게 단정하기는 어렵다. 로마와 여러 이탈리아 공동체 간의 관계 변화는 보는 관점에 따라 로마의 승리, 이탈리아의 승리, 혹은 협상을 통한 교착 상태 등 다양하게 해석될 수 있다.

전쟁의 중요한 결과 중 하나는 기존의 동맹군(Alae)이 로마 시민권을 얻고 로마 군단의 정규군으로 편입되었다는 점이다. 이전까지 동맹군은 각 동맹 도시가 자체적으로 비용을 부담하여 유지했으나, 이들이 로마 시민이 되면서 상황이 달라졌다. 로마는 이탈리아 전역에서 병력을 모집하기 위해 징병관(conquisitor)을 파견해야 했으며, 동맹군의 유지 비용 역시 로마의 국고에서 부담하게 되어 재정적 부담이 크게 증가했다.

또한, 동맹시 전쟁 이후 로마 내부의 내전 규모가 확대된 배경에 대해 새로운 해석이 제기되기도 한다. 기존에는 가이우스 마리우스의 군제 개혁으로 인해 군대가 사병화된 것이 술라, 가이우스 마리우스, 루키우스 코르넬리우스 킨나 등이 얽힌 내전의 주된 원인으로 설명되었지만, 동맹시 주민들이 로마 시민으로서 내전에 참여하게 된 것이 내전의 규모를 키운 또 다른 요인일 수 있다는 추측도 있다.

5. 1. 로마 시민권 확대와 이탈리아 통합

동맹시 전쟁 이전부터 이탈리아 동맹 도시들은 로마를 위해 많은 병력을 제공하며 로마의 군사력 유지에 필수적인 역할을 했지만[4], 로마 시민이 아니었기에 정치적 권리에서 배제되었고, 로마 정무관의 임페리움Imperium|임페리움la(군사 지휘권 및 사법권)에 대항할 상소권ius provocationis|이우스 프로보카티오니스la조차 가지지 못했다. 특히 오스크어를 사용하던 남부 이탈리아 부족들, 그중에서도 과거 로마와 격렬하게 싸웠던 삼니움인들은 시민권 획득에 대한 열망이 강했다. 로마의 역사가 벨레우스 파테르쿨루스는 당시 이탈리아인들의 심정을 다음과 같이 기록했다.> 이탈리아인들의 운명은 잔혹했다.

> 그들은 자신들이 지키는 나라의 시민권을 원했다.

> 매년 전쟁에서 기병과 보병 모두 두 배의 병력을 제공했음에도 불구하고,

> 그들의 피로, 같은 피를 나눈 인간들을,

> 외국인으로 멸시할 정도로 성장한 국가의,

> 시민권을 얻지 못했다.

> 벨레우스 『로마사』 2.15.2

기원전 133년 호민관 티베리우스 그라쿠스가 추진한 농지 개혁은 이탈리아인들이 점유하고 있던 공유지(아게르 푸블리쿠스)를 재분배 대상으로 삼으면서, 이탈리아인들에게 로마 시민권의 필요성을 절감하게 만드는 계기가 되었다. 토지 문제를 해결하기 위해 시민권 부여가 논의되었으나, 원로원의 반대로 무산되었다. 기원전 125년에는 라틴 식민 도시 프레겔라이Fregellae|프레겔라이la가 반란을 시도하다 로마에 의해 파괴되는 사건도 발생했는데[14], 이는 로마에 저항하는 것의 위험성을 보여주는 동시에, 이탈리아인들 사이의 불만을 더욱 고조시켰다. 가이우스 그라쿠스 역시 개혁을 시도했지만 그의 죽음으로 좌절되었다.

동맹시 전쟁이 발발하고 로마가 초반에 고전하자, 로마는 동맹시들을 회유할 필요성을 느꼈다. 기원전 90년 말, 집정관 루키우스 율리우스 카이사르는 로마에 계속 충성했거나 즉시 항복하는 모든 이탈리아 공동체에게 로마 시민권을 부여하는 율리우스법Lex Iulia|렉스 율리아la을 제안했고, 민회는 이를 통과시켰다.[32] 이 법은 시민권 획득이라는 전쟁의 주요 명분 중 하나를 제거하여 전쟁의 열기를 식히는 데 결정적인 역할을 했다. 이듬해인 기원전 89년에는 플라우티아 파피리아 법Lex Plautia Papiria|렉스 플라우티아 파피리아la이 통과되어, 아직 저항 중이던 삼니움인과 루카니아인을 제외한 나머지 이탈리아 주민들에게도 시민권이 확대되었다. 같은 해 그나이우스 폼페이우스 스트라보는 트란스파다나 갈리아(갈리아 키살피나 북부) 지역에 라틴 시민권을 부여하는 법안을 통과시키기도 했다.[37]

전쟁이 끝난 후, 로마는 동맹 도시들에 대해 전쟁 중의 태도에 따라 차등적인 조치를 취했다. 로마에 협력했던 도시들은 기존 체제를 유지할 수 있었지만, 저항했던 도시들은 로마에서 파견된 4인관(Quattuorviri|콰투오르비리la)이나 2인관(Duumviri|두움비리la)의 통치를 받게 되었다. 이 과정에서 많은 동맹 도시들이 로마의 행정 체제에 편입되어 자치 도시(무니키피움municipium|무니키피움la)로 재편되었으며, 이 작업은 율리우스 카이사르 시대까지 계속되었다.

새롭게 시민권을 얻은 이탈리아인들을 기존의 35개 부족tribus|트리부스la에 어떻게 등록할 것인가는 중요한 정치적 쟁점이 되었다. 각 부족은 인구수와 관계없이 민회에서 1표씩 행사했기 때문에, 수많은 신규 시민들을 어떻게 배분하느냐가 향후 로마 정치 지형에 큰 영향을 미칠 수 있었다. 처음에는 이탈리아인들을 위한 새로운 부족을 만들어 등록하려는 안(율리우스법에 포함되었을 가능성[32])이 제시되었는데, 이는 신규 시민들의 정치적 영향력을 제한하려는 의도였다.[41]

기원전 88년, 호민관 푸블리우스 술피키우스 루푸스는 가이우스 마리우스의 지원을 받아 신규 시민들을 기존 35개 부족에 분배하는 법안을 통과시켰다. 그러나 이 법안은 미트리다테스 6세와의 전쟁 지휘권을 둘러싼 갈등 속에서 루키우스 코르넬리우스 술라가 로마로 진군하면서 무효화되었다.[43] 이후 루키우스 코르넬리우스 킨나가 로마를 장악한 뒤, 신규 시민들을 기존 부족에 등록하는 방안이 최종적으로 확정되었다.

그러나 신규 시민 등록 절차는 로마 당국의 소극적인 태도 등으로 인해 매우 더디게 진행되었다. 기원전 86년에 실시된 켄수스census|켄수스la(인구 조사)에서는 시민 수가 약 46만 명으로, 전쟁 전인 기원전 115년의 약 39만 명에서 크게 늘지 않았다. 기원전 70년 켄수스에서는 91만 명으로 크게 증가했지만[44], 완전한 등록은 아우구스투스 시대에 이르러서야 마무리되었다.

이론적으로는 이탈리아인들도 로마 시민으로서 투표권을 행사할 수 있게 되었지만, 로마에서 멀리 떨어진 지역에 사는 대다수 시민들에게 로마에 직접 가서 투표하는 것은 현실적으로 어려웠다. 이는 오히려 로마에 거주하거나 로마와 가까운 지역의 유력자들이 신규 시민들의 표에 영향력을 행사하기 쉽게 만들었다. 그럼에도 불구하고, 새롭게 시민권을 얻은 이탈리아인들의 정치적 영향력은 점차 나타나기 시작했다. 예를 들어 기원전 58년, 키케로를 추방에서 복귀시키는 법안은 시민권을 얻은 이탈리아 토지 소유주들의 지지에 힘입어 통과될 수 있었다.[45]

동맹시 전쟁을 거치며 로마 시민권이 이탈리아 반도 전체로 확대된 것은 로마가 도시 국가에서 영토 국가로 발전하는 중요한 전환점이 되었다. 비록 완전한 통합까지는 오랜 시간이 걸렸지만, 이탈리아 반도는 정치적, 법적으로 하나의 공동체로 묶이게 되었으며, 이는 로마의 дальнейшему 확장을 위한 기반을 마련했다. 기원전 70년에 발행된 데나리우스denarius|데나리우스la 은화에는 로마와 이탈리아를 상징하는 두 여신이 화해하는 모습이 새겨져 있는데, 이는 동맹시 전쟁 이후 이루어진 이탈리아 통합을 상징적으로 보여준다.

5. 2. 로마 정치의 변화

동맹시 전쟁 이후 로마 정치의 가장 중요한 현안 중 하나는 새롭게 로마 시민권을 얻은 이탈리아인들을 기존의 정치 체제에 어떻게 통합시킬 것인가 하는 문제였다. 특히 이들을 로마 부족에 어떻게 등록할 것인지가 핵심 쟁점이었다. 로마의 35개 부족은 입법 및 선거 기구인 민회의 기본 단위였으며, 각 부족은 인구 규모와 관계없이 단 한 표만을 행사했기 때문에, 이탈리아인들의 등록 방식은 향후 로마 정치의 향방을 결정지을 수 있는 중요한 문제였다.처음 제기된 방안은 부족 수를 늘려 이탈리아인들을 위한 새로운 부족을 만드는 것이었다. 이는 과거 로마가 영토를 확장하며 새로운 시민들을 받아들일 때 사용했던 방식이기도 했으나(마지막 증설은 기원전 242년),[41] 이 방안은 압도적인 수의 새로운 시민들의 정치적 영향력을 희석시키려는 의도를 내포하고 있었다. 율리아 법 역시 이러한 방향으로 2개 또는 8개의 새로운 부족 창설을 계획했을 가능성이 있다. 아피아누스는 이 숫자가 10개였을 수도 있다고 기록했다.[42]

그러나 기원전 88년 호민관 푸블리우스 술피키우스 루푸스는 이러한 방식에 반대하며 새로운 시민들을 기존의 35개 부족에 분배하는 법안을 제출하여 통과시켰다. 이 과정에서 그는 마리우스의 지지를 확보했는데, 마리우스는 그 대가로 미트리다테스 6세와의 전쟁 지휘권을 약속받았다. 하지만 당시 놀라를 포위하고 있던 집정관 술라는 자신의 지휘권이 마리우스에게 넘어간다는 소식에 분노하여 군대를 이끌고 로마로 진격하는 초유의 사태를 일으켰다. 술라는 로마를 점령하고 술피키우스의 법안을 무효화시켰다.[43] 이는 로마 군대가 공화정의 정치 과정에 직접적으로 개입한 첫 사례로, 공화정의 근간을 흔드는 사건이었다.

이후 킨나가 로마의 권력을 장악한 후, 그는 이탈리아인들의 참정권을 적극 옹호하며 새로운 시민들을 기존 부족에 분배하는 방향으로 문제를 해결했고, 이는 술라의 내전 중과 그 이후 승자와 원로원에 의해 확정되었다. 하지만 실제 등록 절차는 매우 더디게 진행되어, 로마 당국의 의도적인 소극적 태도 때문이었는지 아우구스투스 시대에 이르러서야 완료되었다.[44] 사회 전쟁 이후 감찰관 선거가 불규칙하게 이루어진 점도 등록 지연에 영향을 미쳤다.

새롭게 시민권을 얻은 이탈리아인들은 반도 전역에 흩어져 살았기 때문에, 로마에서 열리는 민회에 직접 참여하여 투표권을 행사할 수 있는 사람은 소수에 불과했다. 또한 전쟁 이후 혼란 속에서 시민들의 재산을 정확히 파악하고 백인대를 재편성하는 인구 조사가 제대로 이루어지지 않으면서, 일부 유권자들은 자신의 표를 금전적 대가를 받고 파는 행태를 보이기도 했다. 이러한 상황 속에서 로마 인근에 거주하며 정치적, 재정적 영향력을 가진 이탈리아 유력자들은 상대적으로 적은 표만으로도 상당한 영향력을 행사할 수 있게 되었다. 새로운 시민들의 정치적 힘은 기원전 58년 키케로를 추방에서 복귀시키는 법안이 통과되는 과정에서 명확히 드러났다. 이 법안은 동맹시 전쟁을 통해 시민권을 획득한 이탈리아 토지 소유주들의 강력한 지지에 힘입어 통과되었는데, 이는 이탈리아인들이 자신들의 정치적 이해관계를 관철하기 위해 참정권을 효과적으로 사용한 대표적인 사례로 평가된다.[45]

동맹시 전쟁은 단순히 시민권 문제를 넘어 로마 정치 전반에 걸쳐 장기적인 파장을 남겼다. 시민권 부여를 둘러싼 갈등은 술피키우스와 술라의 대립, 킨나 집권기의 옥타비아누스 내전, 그리고 술라의 내전으로 이어지는 로마 내부의 정치적 불안정을 심화시키는 주요 원인이 되었다. 킨나는 이탈리아인들의 지지를 확보하기 위해 참정권 문제를 적극적으로 활용했으며, 술라와의 내전 국면에서는 술라가 승리할 경우 어렵게 얻은 시민권을 박탈당할 수 있다는 불안감을 이용하여 이탈리아인들의 지지를 결집시키려 했다.[46]

무엇보다 전쟁은 로마 군대의 정치화를 가속화하고 공화정의 근간을 이루는 규범들을 약화시켰다. 백 년 넘게 처음으로 이탈리아 땅에서 대규모 군사 작전이 벌어지면서 로마 정치에 미친 영향은 심대하고 즉각적이었다. 이미 기원전 88년에 술라는 이탈리아에 주둔한 군대를 이용하여 권력을 장악하고 공화정 정부를 일시적으로 중단시키는 등, 전쟁은 장군들이 정치 권력을 장악할 전례 없는 기회를 제공했다. 전쟁 과정에서 지휘관들은 병사들의 충성심을 유지하기 위해 탈영이나 규율 해이, 심지어 반란까지도 묵인해야 하는 경우가 많았으며, 이는 군대의 기강 해이와 정치화를 더욱 심화시켰다.[47] 또한, 과거 동맹이었던 이탈리아인들과의 처절한 싸움은 로마인과 외적 사이의 구분을 모호하게 만들었고, 로마 군대가 동족을 상대로 무력을 사용하는 것에 대한 심리적 장벽을 낮추는 결과를 가져왔다.[48] 일부 역사가들은 이 갈등이 일반 병사들과 로마 유권자들 사이에 균열을 일으켜 국가에 대한 충성심을 감소시켰을 수 있다고 추측한다.

결론적으로 동맹시 전쟁에서의 승리는 로마 공화정에게 값비싼 대가를 치르게 한 "피로스의 승리"였다고 평가할 수 있다. 전쟁은 로마 사회에 깊은 상처를 남겼을 뿐만 아니라, 술라와 같이 국가가 아닌 개인에게 충성하는 군대를 출현시켜 공화정의 붕괴를 재촉하는 결정적인 계기가 되었다.

5. 3. 경제적, 사회적 영향

동맹시 전쟁은 로마와 이탈리아 동맹 모두에게 막대한 희생을 요구한 "최대의 노력"이었다. 병력 부족은 심각하여 로마 공화국 역사상 처음으로 해방 노예까지 군대에 징집할 정도였다.[40] 로마는 전례 없는 규모의 군대를 유지하고 보급하기 위해 막대한 양의 은 데나리우스를 주조해야 했으며, 이는 공화국 재정에 엄청난 부담을 안겼다.전쟁으로 인한 파괴는 특히 이탈리아 중부와 남부 지역에서 극심했다. 고고학적 증거들은 사회 전쟁과 이후 술라의 내전을 거치며 중앙 아펜니노 산맥 일대가 황폐화되었음을 보여준다. 문헌 기록 역시 전쟁 이후 많은 이탈리아 농촌 지역이 사회 질서 붕괴로 무법 상태에 빠지고 주민들이 비참한 생활을 했음을 시사한다.

전쟁은 로마의 재정 위기를 심화시켰다. 국고는 바닥났고 군량미조차 부족해졌다. 오로시우스에 따르면, 로마는 카피톨리움 주변에 있던 십오인 위원회, 신기관, 아우구르, 신관 등의 자산을 매각하여 급한 불을 꺼야 했다. 로마 군단의 수는 전쟁 전 6개에서 전쟁 중 최대 32개까지 급증했으며, 동시에 국외 전선도 유지해야 했다. 특히 기원전 90년에는 화폐 주조량이 이례적으로 급증했는데, 이는 늘어난 군단에 대한 보급 때문으로 보인다. 설상가상으로 미트리다테스 6세가 아시아를 장악하면서 풍요로운 속주로부터의 세입이 끊기자, 로마의 국고(아에라리움)는 고갈 상태에 이르렀다. 결국 로마는 해방 노예에게 부과하던 5% 세금으로 비축해 둔 자금까지 사용해야 했고, '공유 은'(argento publico)이라는 문구가 새겨진 데나리우스 은화를 발행하기도 했다. 이러한 재정난은 전쟁 이후에도 계속되어, 마리우스와 루키우스 코르넬리우스 친나파, 그나이우스 파피리우스 카르보와 가이우스 마리우스파는 술라와의 내전을 준비하며 이탈리아인들로부터 전비를 쥐어짜고 신전의 보물까지 동원해야 했다. 스트라보가 아스쿨룸 전투에서 얻은 막대한 전리품을 국고에 납부하지 않은 것도 재정 상황을 악화시킨 요인 중 하나였다. 내전에 승리한 술라 역시 막대한 전리품을 가져왔지만, 개인 자산가로 사망했을 뿐 국가 재정에 크게 기여하지는 않은 것으로 보인다.

전쟁은 심각한 신용 경색을 유발했다. 키케로가 지적했듯이, 로마의 금융 시스템(fidesla)은 아시아에서의 투자와 밀접하게 연결되어 있었는데, 전쟁과 미트리다테스의 침공으로 아시아에서의 손실이 발생하자 로마의 신용 시스템이 마비된 것이다. 전쟁 발발로 이탈리아 동맹 지역으로부터의 수입이 끊기고 해당 지역 토지의 담보 가치가 하락하자 채권자들의 추심이 시작되었다. 전란으로 인한 불안감은 사람들로 하여금 현금을 확보하게 만들었고, 이는 화폐 유통량 감소와 토지 가격 하락으로 이어져 신용 경색을 더욱 심화시켰다. 기원전 89년 수도 프라이토르였던 아울루스 셈프로니우스 아셀리오는 채무자 구제책을 시도했으나, 채권자들의 반발로 인한 민중 폭동으로 살해되었다.[72][73]

이러한 혼란 속에서 정부는 몇 차례 개입을 시도했다. 기원전 88년 집정관 술라와 퀸투스 폼페이우스 루푸스는 이자율을 12분의 1로 제한하고 채무를 10% 삭감하는 코르넬리우스·폼페이우스 법(Lex Cornelia Pompeia unciaria)을 통과시켰다. 그러나 미트리다테스의 아시아 침공으로 신용 경색은 다시 악화되었다. 이에 기원전 86년 보충 집정관 루키우스 발레리우스 플라쿠스는 채무액의 75%를 탕감하는 발레리우스 법(Lex Valeria de aere alieno)을 제정했는데, 이는 당시 하락한 토지 가격에 채무 부담을 맞추려는 조치로 해석된다.

신용 경색은 화폐 위조 문제로 더욱 악화되었을 가능성이 있다. 화폐 가치가 불안정해지자 사람들은 자신이 가진 돈의 실제 가치를 확신할 수 없었다. 기원전 85년 또는 84년 수도 프라이토르였던 마르쿠스 마리우스 그라티디아누스는 법무관 포고령을 통해 데나리우스 은화의 감정 방법을 정하여 화폐에 대한 신뢰를 회복시키려 했다.[74] 시민들은 그의 조치를 크게 환영하여 로마 곳곳에 그의 동상을 세웠다고 전해진다.[75] 내란 후 독재관이 된 술라 역시 위조 방지에 관한 코르넬리우스 법을 제정하여 화폐 질서 확립에 힘썼다.

동맹시 전쟁은 로마 군제에도 변화를 가져왔다. 이전까지 동맹시가 자체적으로 부담했던 동맹군(Alae)이 로마 시민권을 얻고 정규군으로 편입되면서, 로마는 이탈리아 전역에 징병관(conquisitor)을 파견해야 했고 군사비에 대한 국고 부담이 크게 증가했다. 일부 학자들은 이러한 군사비 증대가 로마 재정에 중대한 영향을 미쳤다고 본다. 또한, 기존에는 가이우스 마리우스의 군제 개혁으로 군대가 사병화되어 내란이 발생했다는 설명이 주를 이루었으나, 동맹시 주민들이 로마 시민으로서 내전에 참여하게 된 것이 내란 규모 확대의 한 원인이라는 시각도 제기된다.

5. 4. 한국사에 주는 교훈

동맹시 전쟁은 고대 로마 내부의 사건이지만, 중앙 권력과 지방 세력 간의 갈등, 다양한 집단의 통합 과정에서 발생하는 문제 등 보편적인 함의를 지니고 있어 한국사를 이해하는 데에도 중요한 시사점을 제공한다. 로마의 팽창 과정에서 형성된 동맹 관계가 어떻게 갈등으로 비화되었는지, 그리고 그 갈등을 해결하는 과정에서 어떤 교훈을 얻을 수 있는지 살펴볼 수 있다.로마는 이탈리아 반도를 통일하면서 다수의 도시 국가들과 개별적인 동맹 조약을 맺었다. 이들 동맹국(socii|소키이la)은 로마의 전쟁 수행에 필수적인 병력을 제공하는 대신, 내부 자치와 영토 보전을 약속받았다. 시간이 흐르면서 로마 군대에서 동맹국 병력의 비중은 점차 커져, 기원전 218년경에는 로마군 2명당 동맹군 3명에 달할 정도로 로마의 군사력 유지에 핵심적인 역할을 담당하게 되었다. 그러나 이러한 기여에도 불구하고 동맹국 주민들은 로마 시민권을 갖지 못해 정치 참여에서 배제되었고, 로마 행정관의 자의적인 권력 행사로부터 법적 보호를 받지 못하는 등 불평등한 대우를 받았다.[6] 로마가 점차 동맹국의 내부 문제에 간섭하기 시작하면서[5] 이러한 불만은 더욱 커져갔다. 이는 중앙 권력이 팽창하면서 지방 세력의 기여에 상응하는 권리를 보장하지 못할 때 갈등이 발생할 수 있음을 보여주는 사례이다.

동맹시 전쟁의 직접적인 원인에 대해서는 여러 해석이 존재한다. 고대 역사가 아피아노스 등은 동맹국들이 로마 시민권을 획득하여 정치적 평등과 법적 보호(libertas|리베르타스la)를 얻으려 했다고 설명한다.[10] 특히 기원전 91년, 개혁가 마르쿠스 리비우스 드루수스가 시민권 부여를 포함한 개혁안을 추진하다 실패하고 암살당한 사건이 전쟁 발발의 결정적인 계기가 되었다고 본다.[9] 반면, 현대 학자 헨릭 무리첸 등은 시민권 요구가 후대의 관점이 반영된 것일 수 있으며, 실제로는 로마의 공유지 정책에 대한 반발(로마가 동맹국의 토지를 침범하고 재분배하려 한 시도[12])이나 로마의 지배 자체에서 벗어나려는 독립 추구가 더 중요한 동기였을 수 있다고 주장한다.[11] 어떤 해석이든, 동맹국들의 다양한 요구(정치적 평등, 경제적 안정, 자치권 보장 등)가 로마 중앙 정부에 의해 적절히 수용되지 않고 무시되거나 억압된 것이 결국 대규모 무력 충돌로 이어졌다는 점은 분명하다. 이는 사회 통합 과정에서 다양한 집단의 목소리를 경청하고 정치·경제적 불평등을 해소하는 노력이 필수적임을 보여준다.

치열한 전쟁 끝에 로마는 군사적으로는 승리했지만, 결국 이탈리아 동맹국 주민들에게 로마 시민권을 부여하는 결정을 내렸다. 이는 로마가 이탈리아 반도를 하나의 정치 공동체로 통합하는 중요한 계기가 되었지만, 통합 과정은 순탄치 않았다. 새롭게 시민이 된 수많은 이탈리아인들을 기존의 35개 로마 부족에 어떻게 배분하여 등록할 것인가를 둘러싸고 극심한 정치적 갈등이 벌어졌다.[43] 이들을 소수의 새로운 부족에 몰아넣어 정치적 영향력을 제한하려는 시도와 기존 부족에 동등하게 분배하려는 주장이 맞섰으며, 이 문제는 루키우스 코르넬리우스 킨나와 술라 사이에 벌어진 내전의 주요 쟁점 중 하나가 되었다. 결국 모든 이탈리아인들이 기존 부족에 등록되는 것으로 결정되었지만, 물리적 거리 등으로 인해 실제 투표 참여가 어렵고 완전한 정치적 통합이 이루어지기까지는 오랜 시간이 걸렸다.[44] 이는 단순히 법적 지위 부여만으로는 진정한 사회 통합을 이루기 어려우며, 실질적인 참여 보장과 사회·문화적 통합 노력이 병행되어야 함을 시사한다.

동맹시 전쟁은 로마의 정치 지형에도 큰 변화를 가져왔다. 이탈리아 반도 전체가 전쟁터가 되면서 사회 전반이 군사화되었고, 이는 군대의 정치적 영향력 증대로 이어졌다. 특히 전쟁 영웅으로 부상한 술라는 자신에게 충성하는 군대를 이끌고 로마로 진군하여 정권을 장악했는데, 이는 로마 공화정 역사상 군대가 노골적으로 정치에 개입한 충격적인 사건이었다. 전쟁을 거치며 군대의 규율이 해이해지고 지휘관과 병사들 간의 사적 유대가 강화되면서, 군대가 국가보다는 특정 정치 세력이나 개인에게 충성하는 경향이 나타났다.[47] 이는 결국 로마 공화정 말기 끊임없는 내전과 군벌 정치 시대를 여는 중요한 배경이 되었다. 동맹시 전쟁은 내부 갈등 해결 과정에서 군사력에 과도하게 의존하면, 오히려 군대가 민주적 통제를 벗어나 정치 시스템 자체를 위협할 수 있다는 역사적 교훈을 남긴다.

결론적으로 동맹시 전쟁은 중앙 권력과 지방 세력 간의 관계 설정, 사회 통합 과정에서의 소통과 형평성 확보, 그리고 군사력에 대한 민주적 통제라는 과제가 국가 공동체의 안정과 발전에 얼마나 중요한지를 보여주는 역사적 사례이다. 로마가 전쟁이라는 극단적인 대가를 치른 후에야 시민권 확대를 통해 위기를 봉합하고 제국으로 나아갈 동력을 얻었지만, 그 과정에서 겪었던 극심한 갈등과 내전은 사회 통합의 어려움과 중요성을 동시에 일깨워준다. 이러한 로마의 경험은 시대를 초월하여 한국사를 포함한 모든 사회의 역사적 과제를 성찰하는 데 유용한 참고가 될 수 있다.

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

Fregellae

https://doi.org/10.1[...]

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

간행물

Quaestiones Variae

https://www.jstor.or[...]

1969

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

harvnb

[37]

harvnb

[38]

harvnb

[39]

harvnb

[40]

harvnb

[41]

harvnb

[42]

harvnb

[43]

harvnb

[44]

harvnb

[45]

서적

The crowd in Rome in the late republic

University of Michigan Press

[46]

harvnb

[47]

harvnb

[48]

서적

SPQR: a history of ancient Rome

[49]

간행물

Review of "The struggle for Roman citizenship"

https://bmcr.brynmaw[...]

2014-09-13

[50]

간행물

Review of "Processes of integration and identity formation in the Roman republic"

https://bmcr.brynmaw[...]

2013-03-03

[51]

harvnb

[52]

harvnb

[53]

harvnb

[54]

harvnb

[55]

harvnb

[56]

간행물

Review of "Processes of integration and identity formation in the Roman republic"

https://bmcr.brynmaw[...]

[57]

간행물

Review of Mouritsen, ''Italian Unification''

https://www.cambridg[...]

1999

[58]

문서

オロシウス『異教徒に反駁する歴史』5.22

[59]

문서

ウェッレイウス・パテルクルス『ローマ史』1.15.3

[60]

웹사이트

コトバンク 同盟市戦争

https://kotobank.jp/[...]

2022-02-02

[61]

웹사이트

Britannica Social War

https://www.britanni[...]

2022-02-01

[62]

문서

リウィウス『ローマ建国史』35.7

[63]

문서

アッピアノス『内乱記』1.21

[64]

문서

リウィウス『ローマ建国史』29.37

[65]

문서

ウェッレイウス・パテルクルス『ローマ史』2.16

[66]

문서

リウィウス『ペリオカエ』71

[67]

문서

リウィウス『ペリオカエ』74

[68]

문서

アッピアノス『内乱記』1.49.1

[69]

문서

キケロ『[[ルキウス・コルネリウス・バルブス (紀元前40年の補充執政官)|バルブス]]弁護』21

[70]

문서

アッピアノス『内乱記』1.49

[71]

서적

Roman Republican Coinage

1974

[72]

서적

有名言行録

[73]

서적

内乱記

[74]

서적

博物誌

[75]

서적

義務について

[76]

서적

有名言行録

[77]

서적

フォンテイウス弁護

[78]

서적

ペリオカエ

[79]

서적

内乱記

[80]

서적

博物誌

[81]

서적

内乱記

[82]

서적

内乱記

[83]

서적

歴史叢書

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com