연단술

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

연단술은 불로불사의 영약을 만들려는 시도로, 중국에서 기원하여 동아시아 여러 국가로 전파되었다. 고대 중국에서는 황제가 도교 도사들과 함께 금속과 비금속을 활용하여 불로불사 약을 만들려 했으며, 수은 중독으로 황제가 사망하면서 외단술이 쇠퇴하고, 내단술이 발전했다. 연단술은 한국, 일본에도 전래되었으며, 특히 일본에서는 20세기 후반에 내단술이 선도라는 이름으로 널리 알려졌다. 연단술은 외단술과 내단술로 나뉘며, 외단술은 광물, 금속 등을 활용하여 영약을 만드는 것이고, 내단술은 인체 내부의 기, 정, 신을 수련하는 것이다. 연단술에 사용된 물질은 독성을 포함하여 건강에 위험을 초래할 수 있으며, 대중문화에서도 다양한 형태로 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

연단술은 춘추시대 중국에서 지배 계급이 금속 제련 기술을 독점하면서 발생했다. 권력자들은 자신들의 권력이 영원히 지속되기를 바라며 도교 도사들과 함께 금속 제련 기술을 혼합하여 연단술을 탄생시켰다.[2] 미곡과 육식에서 영생을 얻을 수 없었던 이들은 금속과 비금속에 눈을 돌렸고, 민간 신앙 등이 섞이면서 납과 수은 등의 금속과 불을 더해 불로불사의 영약인 단(丹)을 만드는 연단술의 기본 철학이 성립되었다.

진(秦) 시황제(始皇帝)를 비롯한 여러 황제들이 수은 중독으로 사망하면서, 액체 수은을 직접 사용해 화학적인 선단(영약)을 만드는 외단(外丹)은 쇠퇴하였다. 대신 사람의 몸 속에 있는 기혈(氣穴)을 재료로 호흡을 조정하여 단전에 기를 모아 내단을 다지는 내단(內丹)이 수대(隋代)부터 성립되어, 당말부터 송대(宋代)에 수행법으로 발전하였다.

연단술은 염기성 금속을 정제하여 금으로 만들고, 이 "가짜" 금을 정제된 환약(jindan|금단중국어) 형태로 섭취함으로써 불멸을 얻을 수 있다고 믿었다.[2] 금과 수은(진사 형태)은 장수의 내면적 본질을 지니고 있다고 여겨져, 연금술사들이 가장 많이 사용했다.[2]

진사는 적갈색을 띠는 광물로, 붉은색은 중국 문화에서 "태양, 불, 왕족 및 에너지를 나타내는 색상의 정점"으로 여겨졌다.[2] 진사를 구우면 액체 수은을 생성할 수 있었고, 황과 결합하여 다시 진사로 되돌릴 수 있었는데, 이는 수은의 음에 대한 양으로 여겨졌다.[2]

대부분의 선(불멸) 영약은 jindan|금단중국어의 조합이었지만, 다른 많은 영약은 금속 염기를 천연 허브 또는 동물의 부산물과 결합하여 형성되었다. 코뿔소의 뿔은 생식력을 증가시키는 능력이 있다고 여겨져 약과 영약에 흔히 사용되었으며, 비소와 황과 같은 더 치명적인 성분도 포함될 수 있었다.

후한의 위백양이 저술한 『주역참동계』[28]는 역리를 사용하여, 음양오행의 복합적 심볼리즘에 기초한 다양한 은어로 연단의 재료와 과정을 표현하고 있다.

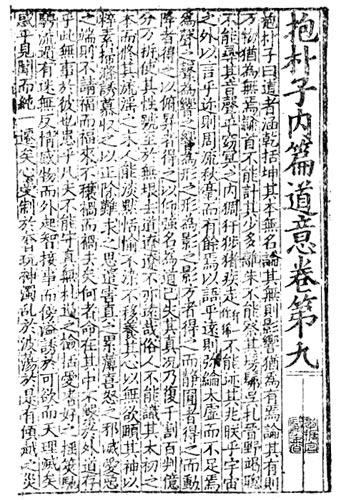

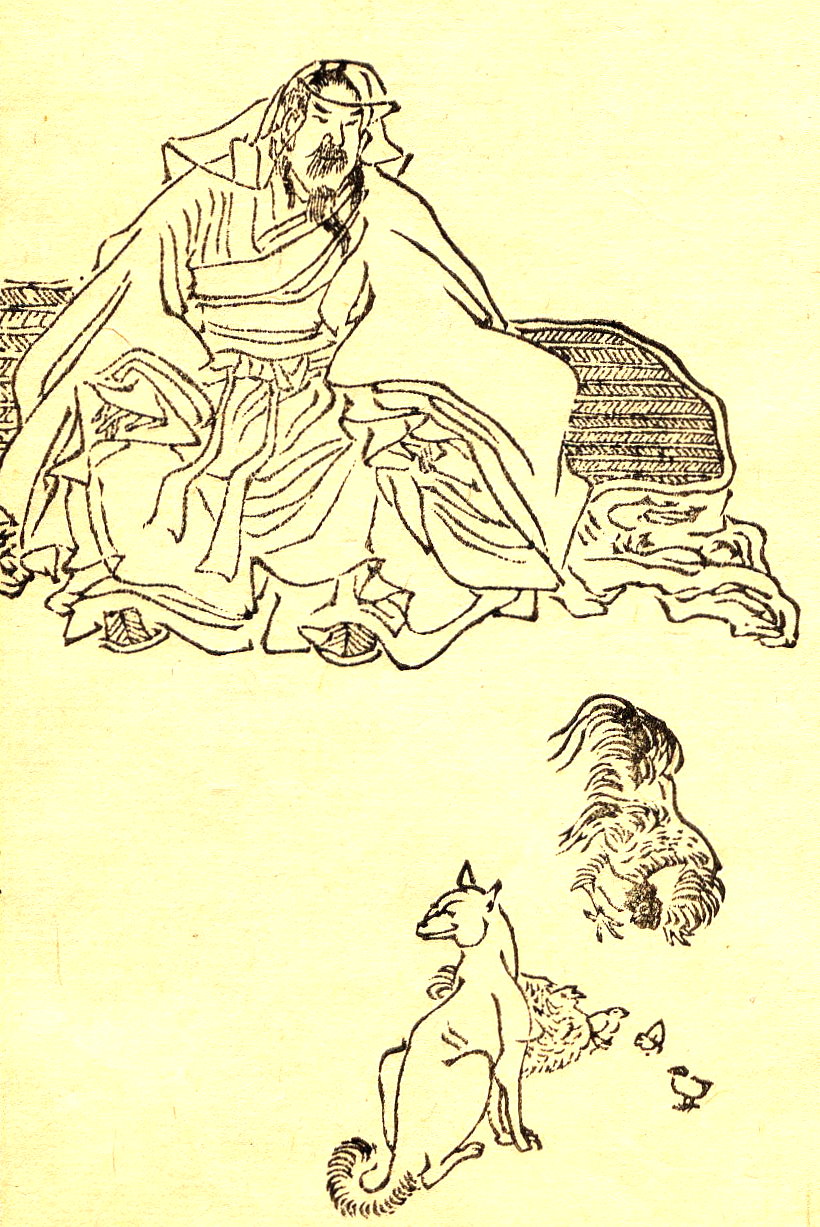

서진・동진의 갈홍은 저서 『포박자』를 통해 금단도(金丹道)를 확립했다. "금단편"에서 황금은 불 속에서 아무리 연마해도 소멸하지 않고, 흙 속에서도 부식되지 않으며, 그 불후성으로 사람을 불로불사하게 할 수 있다고 서술하고 있다.([23]).

음양에 관한 내용은 연단술 이론 전반에 걸쳐 나타난다. 금속은 남성 또는 여성으로 분류되었으며, 특히 수은과 유황은 각각 달과 해와 관련된 힘을 가지고 있다고 생각했다.[2]

한반도에 연단술이 언제 어디로부터 전래되었다는 기록은 없다. 다만 고구려는 중국과 국경을 맞닿고 있어 일찍부터 중국 문화를 수입했고, 연개소문 시대에는 도교 수입을 장려했다. 통일신라의 최치원은 한국 도교의 시조로 알려져 있다. 조선 시대에는 내단이 부족하게나마 알려지고 성행했다. 유교 국가였던 조선은 연단술을 불편하게 여겼지만, 퇴계 이황은 건강을 위해 기공 수련과 호흡법을 공부했다. 조선에서 연단술은 단전의 이름으로 존재했으나, 외단에 대한 기록은 찾아보기 힘들다.[2]

일본에는 20세기 이후 중국과 대만을 통해 내단이 전해졌으며, '선도'라는 이름으로 널리 알려졌다.[51][39][41] 중화민국 시대, 전진교 용문파 도사 원돈자(圓頓子) 천잉닝(陳攖寧)이 내단선학을 제창했다.[50] 상해선학원에서 천잉닝의 가르침을 받은 우양자(虞陽子) 원개규(袁介圭)는 내단선학을 대만에 전파했다.[37] 1970년대 초반, 대만인 진호인(秦浩人)이 삼봉파(三峯派)의 내단술을 일본어로 선도방중술(仙道房中術)이라는 이름으로 소개했다.[39] 같은 시기, 다카토 소이치로는 대만에 전해지던 청수파의 내단 선학 관계자들과 교류하며,[40] 내단술에 관한 입문서를 발표하여 연단술 붐을 일으켰다. 제2차 세계 대전 종전 직후, 바이윈관에서 가르침을 받았다고 전해지는 다나카 노리오(田中教夫, 오천언방현통자五千言坊玄通子)가 일본으로 귀국 후, "선도련"이라는 수선회를 열었다.[41]

2. 1. 연단술의 기원

연단술은 춘추시대 중국에서 지배 계급이 금속 제련 기술을 독점하면서 발생했다. 권력자들은 자신들의 권력이 영원히 지속되기를 바라며 도교 도사들과 함께 금속 제련 기술을 혼합하여 연단술을 탄생시켰다.[2] 미곡과 육식에서 영생을 얻을 수 없었던 이들은 금속과 비금속에 눈을 돌렸고, 민간 신앙 등이 섞이면서 납과 수은 등의 금속과 불을 더해 불로불사의 영약인 단(丹)을 만드는 연단술의 기본 철학이 성립되었다.진(秦)의 시황제(始皇帝)를 비롯한 여러 황제들이 수은 중독으로 사망하면서, 액체 수은을 직접 사용해 화학적인 선단(영약)을 만드는 외단(外丹)은 쇠퇴하였다. 대신 사람의 몸 속에 있는 기혈(氣穴)을 재료로 호흡을 조정하여 단전에 기를 모아 내단을 다지는 내단(內丹)이 수대(隋代)부터 성립되어, 당말부터 송대(宋代)에 수행법으로 발전하였다.

연단술은 염기성 금속을 정제하여 금으로 만들고, 이 "가짜" 금을 정제된 환약(jindan|금단중국어) 형태로 섭취함으로써 불멸을 얻을 수 있다고 믿었다.[2] 금과 수은(진사 형태)은 장수의 내면적 본질을 지니고 있다고 여겨져, 연금술사들이 가장 많이 사용했다.[2]

진사는 적갈색을 띠는 광물로, 붉은색은 중국 문화에서 "태양, 불, 왕족 및 에너지를 나타내는 색상의 정점"으로 여겨졌다.[2] 진사를 구우면 액체 수은을 생성할 수 있었고, 황과 결합하여 다시 진사로 되돌릴 수 있었는데, 이는 수은의 음에 대한 양으로 여겨졌다.[2]

대부분의 선(불멸) 영약은 jindan|금단중국어의 조합이었지만, 다른 많은 영약은 금속 염기를 천연 허브 또는 동물의 부산물과 결합하여 형성되었다. 코뿔소의 뿔은 생식력을 증가시키는 능력이 있다고 여겨져 약과 영약에 흔히 사용되었으며, 비소와 황과 같은 더 치명적인 성분도 포함될 수 있었다.

후한의 위백양이 저술한 『주역참동계』[28]는 역리를 사용하여, 음양오행의 복합적 심볼리즘에 기초한 다양한 은어로 연단의 재료와 과정을 표현하고 있다.

서진・동진의 갈홍은 저서 『포박자』를 통해 금단도(金丹道)를 확립했다. "금단편"에서 황금은 불 속에서 아무리 연마해도 소멸하지 않고, 흙 속에서도 부식되지 않으며, 그 불후성으로 사람을 불로불사하게 할 수 있다고 서술하고 있다.([23]).

음양에 관한 내용은 연단술 이론 전반에 걸쳐 나타난다. 금속은 남성 또는 여성으로 분류되었으며, 특히 수은과 유황은 각각 달과 해와 관련된 힘을 가지고 있다고 생각했다.[2]

2. 2. 한국으로의 전래

연단술이 한반도에 언제 어디로부터 전래되었다는 기록은 없다. 다만 한반도 고대 삼국 중에서 유일하게 중국과 국경을 맞닿은 고구려는 일찍부터 중국의 문화를 수입해왔고, 연개소문 시대에 이르면 유교, 불교, 도교 3교 중 도교가 가장 빈약하다고 여겨 도교의 수입을 장려하게 된다. 통일신라 시대 풍류도의 석학이었던 최치원 또한 훗날 김시습으로 이어지는 한국 도교의 시조로 알려져 있다.한국으로의 연단술 전래는 그 연원이 분명치 않다. 그러나 조선 시대에 이르면 내단의 이름으로 연단술이 부족하게나마 알려지고, 나름 성행하게 된다. 유교 국가였던 조선은 도교 사상을 기반으로 한 연단술을 그리 장려하지도 않고, 불편하게 여겼지만 정작 조선 리학(理學)의 대가인 퇴계 이황은 만성 질환으로부터 건강을 지키기 위해 기공 수련을 하고 호흡법을 공부한 기록이 있다.

그 이후로도 조선에서 연단술은 단전의 이름으로 존재했으나, 중국에서의 선례가 이미 널리 알려진 상태에서 성행했기 때문에 외단에 대한 기록은 찾아보기 힘들다.[2]

2. 3. 일본으로의 전래

일본에는 20세기 이후 중국과 대만을 통해 내단이 전해졌으며, '선도'라는 이름으로 널리 알려졌다.[51][39][41]20세기 전반 중화민국 시대, 전진교 용문파 도사 원돈자(圓頓子) 천잉닝(陳攖寧)이 내단선학을 제창했다.[50] 상해선학원에서 진영녕의 가르침을 받은 우양자(虞陽子) 원개규(袁介圭)는 내단선학을 대만에 전파했다.[37]

1970년대 초반, 대만인 진호인(秦浩人)이 삼봉파(三峯派)의 내단술을 일본어로 선도방중술(仙道房中術)이라는 이름으로 소개했다.[39] 같은 시기, 대만에 거주하며 양생을 하던 다카토 소이치로는 대만에 전해지던 청수파의 내단 선학 관계자들과 교류하며,[40] 내단술에 관한 입문서를 발표하여 연단술 붐을 일으켰다.

제2차 세계 대전 종전 직후, 바이윈관에서 가르침을 받았다고 전해지는 다나카 노리오(田中教夫, 오천언방현통자五千言坊玄通子)가 일본으로 귀국 후, "선도련"이라는 수선회를 열었다.[41]

3. 연단술의 종류

연단술은 크게 외단술(外丹術)과 내단술(內丹術)로 나뉜다.

외단술은 외부 물질, 특히 광물이나 약초를 가공하여 불로불사의 영약(선약)을 만드는 방법이다. 진사, 수은, 유황 등을 재료로 사용하며, 가열하거나 수용액으로 만드는 등의 방법이 사용되었다.[2] 그러나 수은 등 중금속 중독으로 사망하는 경우가 많아 송나라 이후 쇠퇴하였다.[29][30]

내단술은 인체 내부의 정(精), 기(氣), 신(神)을 수련하여 단전에 단(丹)을 형성하는 수련법이다.[19][20] 명상, 호흡 조절, 자세 교정 등의 방법을 사용하며, 도교의 수행법으로 발전하였다.[15]

3. 1. 외단술 (外丹術)

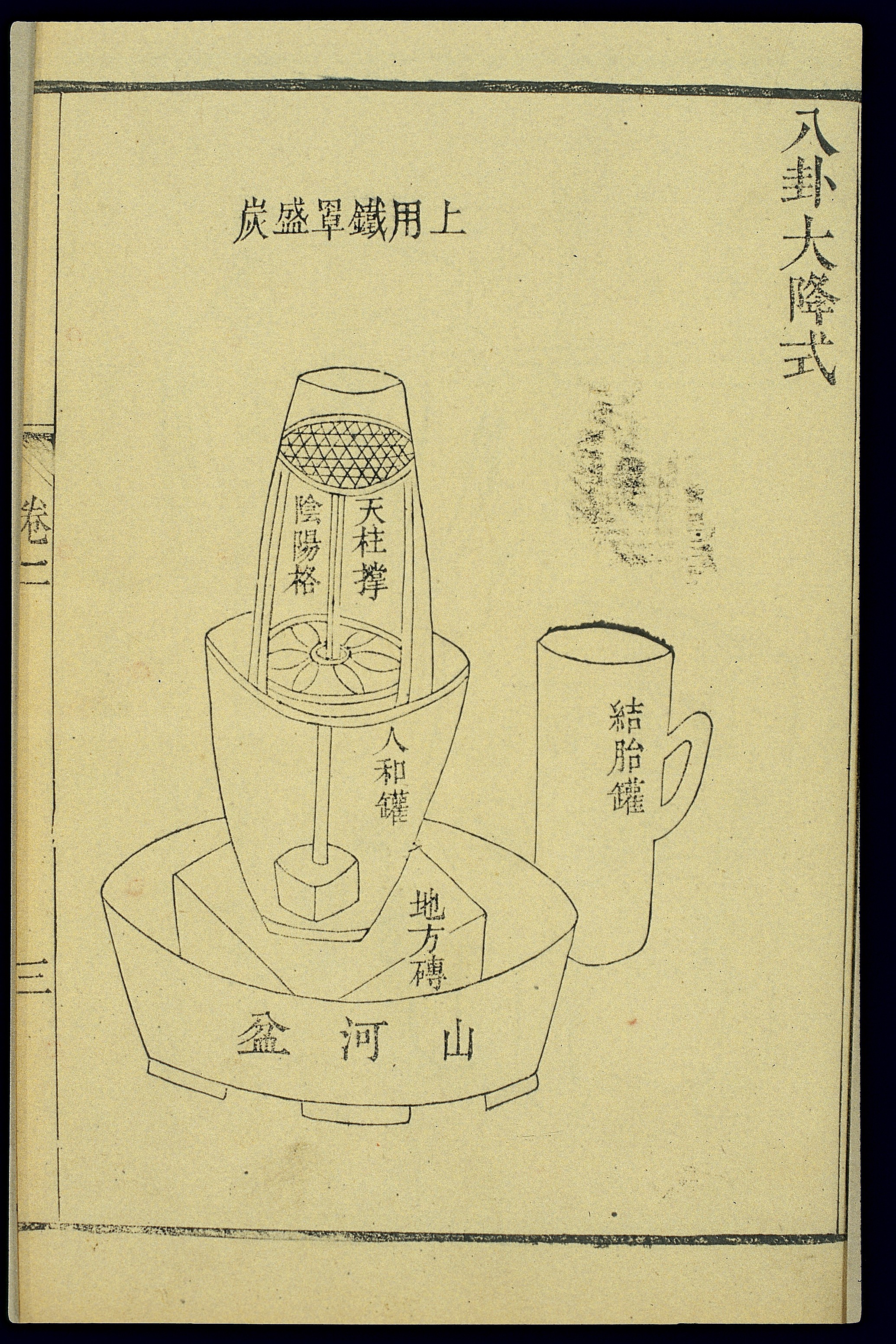

외단(外丹)은 외부 물질을 가공하여 불로불사의 영약(선약)을 만드는 방법이다. '와이'(外, 외부)와 연금술적 조작을 의미하는 '단'(丹)에서 파생되었으며, 진사, 웅황, 수은, 유황, 납, 비소 또는 중국 본초학 및 전통 중국 의학에서 발견되는 동물 및 식물 제품을 포함하는 물질의 화학 엘릭서를 제조한다.[2]외단은 신체 외부에서 발견되는 약초나 화학 물질을 포함하는 엘릭서를 만드는 과정과 관련된 관행을 의미한다. 이 과정에는 난해한 구두 지침, 실험실 건설, 생산 과정에 사용되는 특수 화재의 점화 및 유지, 연금술사가 따라야 할 격리 및 정화 규칙, 자신과 의식 구역을 보호하기 위한 의식 수행 등 다양한 관행이 포함된다. 또한 특정 음식을 처방하거나 금지하는 식이 요법을 따르는 것도 포함된다. 약과 엘릭서를 준비하는 것은 신체 외부에서 발생하며, 약, 약초, 알약을 섭취하여 신체 내부의 변화를 가져온다.[2]

연단의 주요 방법에는 원료 광물을 가마 안에서 가열하는 '화법(火法)'과 광물을 수용액이나 현탁액으로 만드는 '수법(水法)'이 있다.[22] 전형적인 금단(金丹) 제조법은 단사(황화수은), 공(汞, 수은), 납 등의 약물을 조제하여 정로(鼎爐)에 넣고 불을 가하여 구워 연마하는 것이다.

비금속을 귀금속으로 바꾸는 힘을 가진 불로불사의 영약인 엘릭서(현자의 돌) 제조를 목적으로 하는 서양의 연금술과 공통점이 많지만, 서양 연금술이 금 제조를 주된 목적으로 한 반면, 연단술은 승선(昇仙)과 불로불사를 주된 목적으로 한다는 점이 다르다.

진사(辰砂)로 만든 약을 복용하여 불사를 추구하는 발상은 진사의 선명한 적갈색이 혈액과 연관된다는 사상에서 비롯된 것으로 보인다.[25]

금단에는 수은 화합물이나 비소 화합물이 포함되어 독성이 강했다. 연단가들은 이를 화독(火毒)이라 부르며 두려워했다.[29] 연단술 유행으로 수은이나 수은 화합물을 복용하고 오히려 생명을 단축하는 사람이 끊이지 않았다. 적어도 6명의 당나라 황제가 수은 중독으로 사망했으며,[30] 불로불사를 원했던 진시황도 이 때문에 죽음을 재촉했다는 설이 있다. 이러한 이유로 송대에는 광물성 단약을 만드는 외단술이 쇠퇴하고, 당나라 때부터 점차 중시되던 내단술이 주류가 되었다.

3. 2. 내단술 (內丹術)

내단(內丹)은 인체 내부의 정(精), 기(氣), 신(神)을 수련하여 단전에 단(丹)을 형성하는 수련법이다.[19][20] 이는 명상, 호흡 조절, 자세 교정 등 다양한 방법을 통해 이루어지며, 현대의 기공 수련과도 깊은 관련이 있다. 내단술은 도교의 수행법으로 발전했으며, 성명쌍수를 통해 도와 합일하는 것을 궁극적인 목표로 삼는다.[15]내단이라는 용어는 남북조 시대 천태종의 혜사가 쓴 『입서원문』에 처음 등장하는데, 여기서 내단은 구체적인 의미보다는 불도 수행을 돕기 위한 수단으로 언급된다.[31][32][33] 이후 수나라 시대의 도사 소원랑이 "신단을 마음의 연마로 귀결시킨다"고 언급하면서 성명쌍수 사상이 나타나기 시작했다.

외단술이 융성했던 당나라 시대에는 내단과 외단을 함께 수련하는 방법이 제시되기도 했지만, 송나라 시대에 이르러 외단술은 점차 쇠퇴하고 내단술이 독립적인 수행법으로 자리 잡게 된다.[35] 이는 외단술의 부작용으로 인한 중독 사례가 많았기 때문으로 추정된다. 종리권과 여동빈으로 대표되는 종려파의 단법은 초기 내단술의 완성된 형태를 보여주며, 북송 시대 장백단은 선종의 영향을 받아 성명쌍수를 제창한 『오진편』을 저술하여 내단술 발전에 큰 영향을 끼쳤다.[15]

내단 수련은 신체 내부에 이미 존재하는 '세 가지 보물', 즉 정(精), 기(氣), 신(神)을 활용한다.

- 정(精)은 생명의 본질로, 신체 발달과 성장을 조절한다. 식습관과 생활 습관을 통해 정을 늘릴 수 있다고 한다.

- 기(氣)는 에너지, 즉 생명력으로, 음양의 상호작용으로 발생한다. 건강한 신체는 기를 원활하게 순환시킨다.

- 신(神)은 정신, 마음, 영적 에너지를 의미하며, 정신적, 영적, 창조적 기능에 사용된다.

이 세 가지 보물은 신체의 특정 위치, 즉 단전과 주요 장기에 연관되어 있다.

한나라 이후, 내단과 도교 무술은 점차 결합하여 내가 무술이 되었다. 태극권의 대가인 우투난과 천웨이밍이 내가를 수련한 대표적인 인물이다.

현대의 기공은 내단술의 이론과 기술을 일부 차용하여 변화된 형태로, 내단술은 기공의 중요한 기원 중 하나가 되었다.

4. 연단술의 위험성

외단술에 사용된 영약은 수은, 비소 등 유독성 물질을 포함하고 있어 섭취 시 중독, 사망 등의 심각한 부작용을 일으킬 수 있었다.[14][15] 이러한 영약들은 인체에 유해하며, 실제로 연단에 성공한 적이 있었는지는 확실하지 않지만, 외단술은 불로불사의 약을 만든다는 본래의 목적에서는 완전한 실패로 끝났다.[17] 청대의 조익은 저서 『이십이사찰기』 권19 신구당서 당제다이단약에서 당 시대 최소 6명의 황제가 수은 중독으로 사망했다고 기록했다.[30] 진의 시황제(始皇帝)도 불로장생을 위해 액체 수은을 마시다가 목숨을 잃었다고 전해진다.[42][43]

대부분의 선(불멸) 영약은 jindan|금단중국어의 조합이었지만, 다른 많은 영약은 금속 염기를 천연 허브 또는 동물의 부산물과 결합하여 형성되었다. 영약은 비소와 황과 같은 더 치명적인 성분을 포함할 수도 있었다.

이러한 화합물은 섭취 시 항상 원하는 결과를 가져오지는 않았다. 많은 사람들이 특정 연단술을 복용한 후 사망하거나 심리적인 어려움을 겪었다. 비록 이러한 연단술이 치명적이거나 위험했지만, 일부 물질의 치사성을 섭취하는 사람들이 몰랐다는 주장에 대한 논쟁도 있다.

5. 의학적 관점

전통 중국 의학에서 의약품은 신체의 외부 또는 내부 질병을 치료하고, 노화를 조절하며, 심지어 죽음을 예방하는 데 사용될 수 있었다. 의약품과 영약은 그 효능 때문에 사실상 같은 의미로 쓰였다. 둘의 차이점은 많은 의약품이 허브와 동물성 제품 등 천연 재료로 구성되었다는 것이다. 동물 자체가 아닌 똥이나 털 같은 동물성 부산물도 사용되었다. 금속 화합물은 질병 치료에 더 강력했지만, 허브는 조합하기 쉽고 구하기 쉬워 널리 쓰였다. 약재로는 하수오(장수 약재),[8] 아스파라거스(힘을 증강), 참깨(노망 방지), 소나무(300가지 이상의 용도)[2] 등이 사용되었다. 버섯은 예나 지금이나 인기가 많았으며, 영지중국어(Ganoderma)는 중국 연단술에서 수천 가지 용도로 활용되었다.

6. 수행자

연단술은 남녀 모두 수행했으며, 특히 여성 연단술사들의 기록도 다수 남아있다.

방(方)씨는 기원전 1세기경에 살았던 최초로 기록된 여성 연금술사이다.[9] 연금술에 능숙한 학자 집안에서 자란 그녀는 한무제의 배우자 중 한 명과 함께 연금술을 공부하여 최고위층에 접근할 수 있었다. 방씨는 수은을 은으로 바꾸는 방법을 발견한 것으로 알려져 있다. 그녀는 수은을 사용하여 광석에서 은을 추출하는 화학적 기술을 사용했을 것으로 여겨지는데, 이 과정에서 끓인 수은에서 순수한 은 잔류물이 남게 된다. 방씨의 남편은 정위(程偉)였다. 방씨의 삶에 대한 자세한 내용은 작가이자 연금술사인 갈홍에 의해 기록되었다.[9]

경현생 (서기 975년경)은 또 다른 여성 연금술사로, 오서의 과학 저술에 따르면 "황과 백[연금술]의 기술과 다른 많은 강력한 변환 기술, 신비롭고 이해할 수 없는 기술을 마스터했다".[9] 오서는 또한 경을 다른 도교 기술에 정통하고 영혼을 제어할 수 있는 능력을 가진 것으로 묘사했다. 그녀는 또한 수은과 "눈"을 은으로 변환하는 기술을 마스터했는데, 아마도 광석에서 은을 추출하는 기술을 사용했을 뿐만 아니라, 원시적인 형태의 삭슬렛 공정을 사용하여 장뇌를 알코올로 지속적으로 추출했다.[9]

중국 문헌에서 인정받는 다른 여성 연금술사로는 포고,[11] 태현녀,[12] 손불이 (12세기), 그리고 심유수 (15세기)가 있다.[9]

7. 현대의 연단술

현대에 들어서 연단술은 불로불사의 약을 만드는 데는 실패했다. 당나라의 황제 여럿이 단약의 부작용으로 목숨을 잃었다는 기록이 『구당서』, 『신당서』에 남아있다.[16] 이 때문에 외부 물질에서 불로장생을 추구하는 외단술 대신, 몸 안에서 불로불사의 근본을 찾는 내단술 사상이 나타났다.[17]

외단술은 중국의 의약학 및 본초학 발전에 기여했으며, 간접적으로는 중국 화학 기술 발전에 공헌했다. 화약의 발명은 연단술의 부산물로 여겨진다.[18]

내단은 외단의 용어와 존사(存思)・방중(房中)・행기(行氣)・토납(吐納) 등의 기의 양생술을 결합하여 발전한 신체 기법이다.[19][20] 내단은 외단의 물질적인 단을 연성하는 과정을 자신의 심신 내적인 수련(성태(聖胎))으로 대체한다. "성"(마음)과 "명"(몸)의 심신 일체를 닦는 "성명쌍수"(性命雙修)[15]가 중요하며, 그 효과는 불로불사에서 생명력을 높여 도(타오)와의 합일에 이르는 것으로 변화했다. 내단술은 현대 기공의 중요한 원류 중 하나가 되었다.

7. 1. 대한민국

한반도에 연단술이 언제, 어디서 전래되었는지는 기록이 없다. 다만, 고구려는 중국과 국경을 맞닿고 있어 일찍부터 중국 문화를 수입했다. 연개소문 시대에는 유교, 불교, 도교 중 도교가 가장 약하다고 여겨 도교 수입을 장려했다. 최치원은 김시습으로 이어지는 한국 도교의 시조로 알려져 있다.한국에서 연단술 전래의 연원은 분명하지 않다. 그러나 조선 시대에는 내단이라는 이름으로 연단술이 알려지고 성행했다. 유교 국가였던 조선은 도교 사상을 기반으로 한 연단술을 불편하게 여겼지만, 조선 리학(理學)의 대가인 퇴계 이황은 만성 질환으로부터 건강을 지키기 위해 기공 수련과 호흡법을 공부한 기록이 있다.[1]

이후 조선에서 연단술은 단전의 이름으로 존재했으나, 중국에서의 선례가 이미 널리 알려진 상태였기 때문에 외단에 대한 기록은 찾아보기 힘들다.[1]

7. 2. 중화인민공화국

중국에서는 내단술과 기공 수련이 대중화되어 있으며, 건강 증진과 질병 예방을 위한 목적으로 활용된다. 현대의 "기공"은 내단술의 이론과 기술 일부분이 제공되어 변화된 것이며, 내단술은 "기공"의 중요한 근원 중 하나가 되었다.[15]7. 3. 일본

일본에서는 1970년대 초반에 친하오런이라는 필명의 대만인이 일본어 서적으로 삼봉파의 방중파 내단술을 선도 방중술로 소개했다.[39] 당시 이 책을 읽고 내단술과 선술에 흥미를 가진 일본인이 많았다. 같은 시기, 대만에 상주하며 일을 하고 한약방 2층에 숙소를 빌려 양생을 하던 다카토 소이치로는, 동서의 부속 자료 등을 참고하여 대만에 전해지던 청수파의 내단 선학 관계자 (쉬진중, 리러큐, 윈유우 등)와 접촉하여[40], 『선인입문』(대륙서방, 1978년), 『비법! 초능력 선도입문』(학습연구사, 1983년) 등 내단술에 관한 일련의 참구서를 발표했다. 또한, 일본군의 첩보·선무 활동을 위해 중국에서 도사가 되어 헝산에서 수련하고, 제2차 세계 대전 종전 직후 당시 바이윈관의 관수에게 구결을 전수받았다는 다나카 노리오(오천언방 현통자)가 일본으로 귀국 후, "선도련"이라는 수선회를 열었다.[41] 이러한 이유로 현대 일본에서는 내단파의 연단술을 중심으로 한 수행법을 "선도"라고 부르는 경우가 많다.8. 대중문화 속 연단술

연금술과 유사하게, 연단술은 소설, 만화, 게임 등 다양한 대중문화 콘텐츠에서 소재로 활용되고 있다.

- 강철의 연금술사: 동양의 기술로 연금술과는 유사하지만 다른 것으로 취급되며, 의료 분야에 특화된 연금술이라는 설정으로 등장한다.

- GURPS 루나르(루나르 사가): 연금술에 해당하는 위저드 고유의 기술로서 연단술이 존재한다.[49]

- 구룡의 문 (PS 게임): 대청 제국(청나라)의 스테이지에서 연단술이 등장한다.

- 두자춘전:[44][45][46][47] 아쿠타가와 류노스케의 소설 《두자춘》의 전거 작품인 중국의 신괴 소설이다. 태평광기 권 제16[48] 참조.

- 파라이소 로드 (칸노 히로유키): '단술'로서 몇 개의 '선단'이 등장한다.[49]

참조

[1]

논문

Medieval Transmission of Alchemical and Chemical Ideas Between China and India

[2]

서적

Chinese Alchemy: the Daoist Quest for Immortality

Sterling Publishing Co.

[3]

서적

A Study of Chinese Alchemy

Commercial P

[4]

웹사이트

Environment Canada : Natural Sources

http://ec.gc.ca/merc[...]

Ec.gc.ca

2015-07-24

[5]

서적

Chinese Alchemy: Preliminary Studies

Harvard University Press

[6]

서적

The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy

Mountain View: Golden Elixir Press

[7]

논문

Chinese Alchemy

1930-09-01

[8]

논문

Review of clinical studies of Polygonum multiflorum Thunb. and its isolated bioactive compounds

EManuscript Technologies

[9]

서적

Women in Chemistry: Their Changing Roles from Alchemical Times to the Mid-Twentieth Century (History of Modern Chemical Sciences

https://archive.org/[...]

Chemical Heritage Foundation

[10]

웹사이트

Science and Religion - Alchemy

https://web.archive.[...]

2016-05-05

[11]

서적

Biographical Dictionary of Chinese Women, Volume II: Tang Through Ming 618 - 1644 (University of Hong Kong Libraries Publications)

M.E Sharpe, Inc.

[12]

웹사이트

Chinese Alchemy and Art

http://homepages.ihu[...]

[13]

웹사이트

錬丹術とは

https://kotobank.jp/[...]

2021-07-05

[14]

서적

講座道教 第三巻 道教の生命観と身体論

雄山閣出版

[15]

서적

道教と気功

人文書院

[16]

서적

道教 第一巻 道教とは何か

平河出版社

[17]

서적

「気」の大事典

新人物往来社

[18]

서적

気 - 論語からニューサイエンスまで

東京美術

[19]

서적

不老不死という欲望

人文書院

[20]

서적

不老不死の身体

大修館書店

[21]

서적

不老不死 仙人の誕生と神仙術

講談社

[22]

서적

道教とはなにか

中央公論新社

[23]

위키소스

抱朴子/卷04

[24]

위키소스

抱朴子/卷16

[25]

문서

薬物から外丹へ

[26]

문서

坂出

[27]

문서

村上

[28]

위키소스

周易参同契

[29]

서적

煉丹術の世界―不老不死への道―

大修館書店

[30]

웹사이트

唐諸帝多餌丹藥

http://ctwang.myweb.[...]

2010-07-15

[31]

위키소스

立誓願文

[32]

웹사이트

南嶽慧思大禅師立誓願文

http://www.kosaiji.o[...]

仏教典籍検索

2010-08-03

[33]

서적

からだのなかのタオ 道教の身体技法

平河出版社

[34]

웹사이트

南嶽総勝集叙

http://www.kosaiji.o[...]

仏教典籍検索

2010-08-03

[35]

서적

道教と養生思想

ぺりかん社

[36]

서적

講座 道教 第三巻 道教の生命観と身体論

雄山閣出版

[37]

웹사이트

台灣仙道學術資訊網 台灣仙道史

http://taiwan.shien-[...]

2010-07-07

[38]

서적

世界史リブレット96 中国道教の展開

山川出版社

[39]

서적

中国仙道房中術入門

上野書店

[40]

서적

仙人入門

大陸書房

[41]

서적

虹の彼方の神秘家たち

柏樹社

[42]

서적

道教事典

平河出版社

1994-03-15

[43]

서적

古代の中国文化を探るー道教と煉丹術ー

関西大学出版部

2011-11-03

[44]

웹사이트

杜子春傳

http://homepage2.nif[...]

[45]

웹사이트

唐代伝奇「杜子春伝」に関する一考察

https://cir.nii.ac.j[...]

[46]

웹사이트

三代伝奇﹁杜子春伝﹂に関する一考察 2

http://ypir.lib.yama[...]

[47]

웹사이트

三代伝奇﹁杜子春伝﹂に関する一考察 3

http://ypir.lib.yama[...]

[48]

위키소스

太平廣記/卷第016

[49]

만화

ぱらいそロード

[50]

서적

道教内丹説のエピローグ ―陳攖寧「仙学」小論―

雄山閣出版

[51]

서적

虹の彼方の神秘家たち

柏樹社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com