정인지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정인지는 조선 전기의 문신으로, 세종 때 집현전 대제학으로서 훈민정음 창제에 참여하고, 고려사 및 세종실록 편찬, 역법 개정 등 학문적 업적을 남겼다. 계유정난과 세조 반정에 가담하여 정난공신 등에 책록되었으며, 영의정을 역임했다. 훈민정음 해례 서문을 썼으며, 용비어천가 편찬에도 참여했다. 만년에는 세조에게 비판적인 발언을 하여 파직되기도 했으나, 예종, 성종 대에도 중용되었다. 학문적 성과와는 별개로, 단종 폐위에 가담한 행적으로 인해 후대 사림에게 비판받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 용비어천가 - 환조 (조선)

환조 이자춘은 조선 태조 이성계의 아버지로, 원나라 쌍성총관부의 천호를 지내다 고려 공민왕의 반원 정책에 따라 고려에 귀순하여 동북면 영토 수복에 기여했으며, 사후 환왕, 환조 연무성환대왕으로 추존되었다. - 용비어천가 - 여민락

여민락은 왕이 백성과 함께 즐기기 위해 세종 때 만들어진 궁중 음악으로, 본래 용비어천가 가사를 사용했으나 현재는 가사 없이 멜로디만 남아 한글날 기념식이나 왕실 제례에서 연주된다. - 1396년 출생 - 미켈로초

미켈로초는 피렌체 출신의 초기 르네상스 건축가이자 조각가로, 로렌초 기베르티와 도나텔로의 제자였으며 코시모 데 메디치의 후원을 받아 메디치 궁전과 산 마르코 수도원 재건축 등 르네상스 건축 발전에 기여했다. - 1396년 출생 - 변효문

변효문은 조선 초기의 문신으로, 문과 급제 후 농업 기술 및 법의학 발전에 기여하고 일본과의 계해약조 체결 등 외교적 역할도 수행했으나, 만년에 불법 장물 사건으로 파직되었다. - 정난공신 - 신숙주

신숙주는 조선 전기의 문신, 학자, 언어학자, 외교관, 정치인으로, 훈민정음 창제에 참여하고 세조 즉위 후 주요 관직을 역임하며 외교와 국방에 기여했으며, 《해동제국기》, 《동국정운》 등의 저술을 남기고 영의정을 지냈다. - 정난공신 - 한확

한확은 조선 초 문신으로, 명나라 외교에서 활약하며 세종 대에 사신으로 공물 면제를 주청하고, 세조의 즉위를 도운 공으로 정난공신에 책록되어 우의정에 올랐으며, 세조의 명나라 책봉을 성사시키는 데 기여했으나 명나라로 가는 길에 사망했다.

2. 주요 이력

1414년(태종 14년) 문과에 급제하여 세종 때 집현전 대제학으로 훈민정음 창제에 참여하였다. 1424년 집현전관에 선발된 뒤 집현전에서 근무하며 훈민정음 연구에 참여하였고, 1448년 이조판서가 되어 삼남 지방에 토지 등급을 정했다.[3]

3. 생애

1452년부터 1454년까지 《세종실록》의 편찬과 감수를 맡았으며, 세조를 지지하여 계유정난, 세조반정 등에 적극 동조하였다. 1453년 수양대군이 주도한 계유정난에 협력한 공로로 좌의정에 발탁되고, 정난공신 1등에 책록되면서 하동부원군에 봉해졌다. 1455년 영의정부사에 승진하고 세조반정을 지지한 공로로 좌익공신 2등에 책록되었다.[3]

1455년부터 1458년까지 영의정부사를 지냈으며, 고려사와 고려사절요, 용비어천가의 편찬과 감수, 태조실록의 수정에도 참여하였다. 고려사절요는 김종서가 주편찬자였으나 수양대군이 단종을 몰아내고 왕위에 오른 계유정난에 정인지도 동참하면서 주편찬자도 정인지로 바뀌었다.[3]

1468년, 예종 때 한명회, 신숙주 등과 함께 남이·강순의 옥사를 다스린 공으로 익대 공신(翊戴功臣) 3등이 되고, 예종 사후 원상으로 서정을 주관하다 의경세자의 차남 자을산군을 지지한 공로로 좌리공신(佐理功臣) 2등에 책록되었다.[3]

그의 장남 정현조는 세조의 사위였고, 손자 정승충은 세조의 서자 덕원군의 사위가 되어 이중으로 사돈관계를 형성하였다. 증손녀 하동부대부인은 선조의 생모이며, 중종의 후궁(後宮)인 희빈 홍씨의 외증조부이다. 권우(權遇)의 문인이다.

3. 1. 생애 초반

1396년 12월 28일 정인지는 아버지 정흥인(鄭興仁)과 어머니 흥덕진씨(興德陳氏) 사이에서 태어났다. 아버지 정흥인은 석성현감(石城縣監)을 지냈으며, 사후 대광보국숭록대부 영의정부사 하성부원군에 증 추증되었다. 어머니 진씨는 진천의(陳千義)의 딸이다.[1] 아버지 정흥인이 내직별감으로 재직 중 소격전을 찾아 기도하여 그를 얻었다고 한다.[1]

어려서부터 기억력이 비상하고 글을 잘 지었으며, 다섯 살 때 고전을 읽었고, 일곱 살에 소학(小學)을 다 읽고 통달했다. 열세 살에 성균관에 입학하여 여러 책을 강론하니 모든 선비들이 놀라고 감탄하였다.[1]

그는 정몽주의 제자인 권우에게서 성리학을 배웠는데, 권우의 제자가 됨으로써 이제현-이색-정몽주로 이어지는 학통을 이어받게 된다. 세종대왕도 권우의 제자였다.[1]

처음에는 조후(趙侯)의 딸과 결혼했으나 사별했고, 이후 이성중의 손녀 경주이씨와 재혼하였다.[1] 1411년(태종 11) 16세때 생원시에 장원으로 합격하여 생원이 되었으며 이후 성균관에 다시 돌아가 유생으로 계속 수학하였다.[1]

3. 1. 1. 출생과 가계

1396년 12월 28일 정인지가 아버지 정흥인(鄭興仁)과 어머니 흥덕진씨(興德陳氏) 사이에서 태어났다. 아버지 정흥인은 석성현감(石城縣監)을 지냈으며, 사후 대광보국숭록대부 영의정부사 하성부원군에 증 추증되었다. 어머니 진씨는 진천의(陳千義)의 딸이다.[1] 아버지 정흥인이 내직별감으로 재직 중 소격전을 찾아 기도하여 그를 얻었다고 한다.[1]

그는 정몽주의 제자인 권우에게서 성리학을 배웠다. 세종대왕도 권우의 제자였다.[1]

처음에는 조후(趙侯)의 딸과 결혼했으나 사별했고, 이후 이성중의 손녀 경주이씨와 재혼하였다.[1] 1411년(태종 11) 16세때 생원시에 장원으로 합격하였다.[1]

3. 1. 2. 성균관 수학 시절

1396년 12월 28일에 태어난 정인지는 어려서부터 기억력이 비상하고 글을 잘 지었다. 다섯 살 때 고전을 읽었고, 일곱 살에 소학(小學)을 다 읽고 통달했다. 열세 살에 성균관에 입학하여 여러 책을 강론하니 모든 선비들이 놀라고 감탄하였다.[1]

학맥으로는 포은 정몽주의 손제자로, 정몽주의 제자인 매헌(梅軒) 권우에게서 글을 배우고 성리학을 공부하였다. 그는 권우의 수제자였는데, 권우의 제자가 됨으로써 이제현-이색-정몽주로 이어지는 학통을 이어받게 된다. 세종대왕도 권우의 제자였다.[1]

1411년(태종 11) 16세 때 생원시에 장원으로 합격하여 생원이 되었으며 이후 성균관에 다시 돌아가 유생으로 계속 수학하였다.[1]

3. 2. 학자, 관료 생활

정몽주의 학통을 사사하고, 1414년(태종 14년) 문과에 급제하여 세종 때 집현전 대제학으로 훈민정음 창제에 참여하였다. 1448년 이조판서가 되어 삼남 지방에 토지 등급을 정했다.[3]

1452년부터 1454년까지 《세종실록》의 편찬과 감수를 맡았으며, 세조를 지지하여 계유정난, 세조반정 등에 적극 동조하였다. 1453년 수양대군이 주도한 계유정난에 협력한 공로로 좌의정에 발탁되고, 정난공신 1등에 책록되면서 하동부원군에 봉군되었다. 1455년 영의정부사에 승진하고 세조반정을 지지한 공로로 좌익공신 2등에 책록되었다.[3]

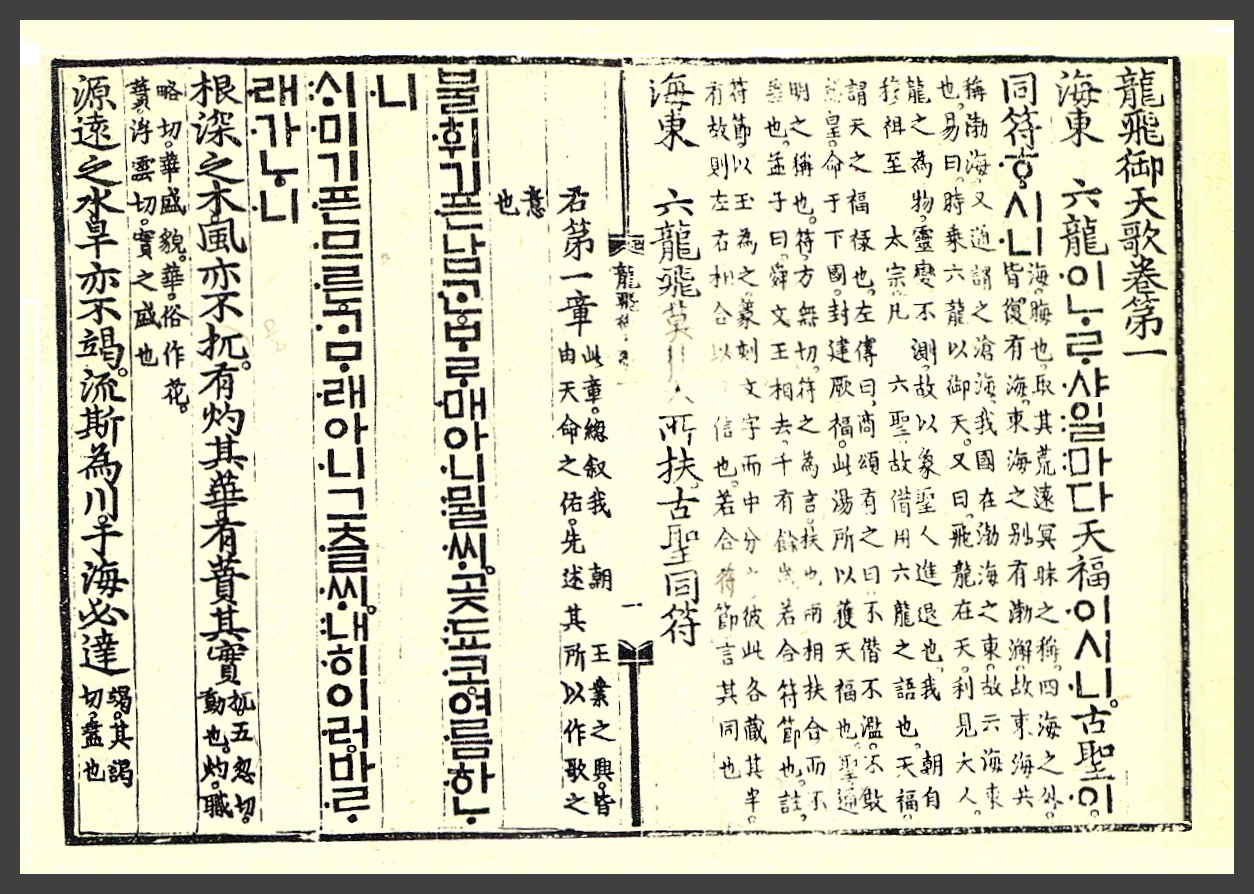

1455년부터 1458년까지 영의정부사를 지냈으며, 고려사와 고려사절요, 용비어천가의 편찬과 감수, 태조실록의 수정에도 참여하였다. 고려사절요는 김종서가 주편찬자였으나 수양대군이 단종을 몰아내고 왕위에 오른 계유정난에 정인지도 동참하면서 주편찬자도 정인지로 바뀌었다.[3]

1468년, 예종 때 한명회, 신숙주 등과 함께 남이·강순의 옥사를 다스린 공으로 익대 공신(翊戴功臣) 3등이 되고, 예종 사후 원상으로 서정을 주관하다 의경세자의 차남 자을산군을 지지한 공로로 좌리공신(佐理功臣) 2등에 책록되었다.[3]

그의 장남 정현조는 세조의 사위였고, 손자 정승충은 세조의 서자 덕원군의 사위가 되어 이중으로 사돈관계를 형성하였다. 증손녀 하동부대부인은 선조의 생모이며, 중종의 후궁(後宮)인 희빈 홍씨의 외증조부이다. 권우(權遇)의 문인이다.

3. 2. 1. 집현전, 예문관 학사 시절

1425년(세종 9년) 집현전직전(直殿)으로 승진하였다. 그 후 세종의 총애를 받아 집현전 학사로 등용되었고, 집현전 응교를 거쳐 1425년 집현전 직제학에 올랐다. 1427년 중시 문과에 장원 급제하여 다시 직제학에 승진하고, 그 뒤 세자시강원좌필선을 겸임하였으며 1428년 통정대부(通政大夫)로 승진, 집현전부제학이 되었다.[1]

집현전 대제학으로 있으면서 세종대왕의 뜻을 받들어 훈민정음 창제와 연구에 심혈을 기울였다. 이후 훈민정음 창제의 당위성을 역설하고 이를 반대하는 주장에 대해 한자는 조선 고유의 문자가 아님을 이유로 반박하였다. 1430년(세종 13년) 우군동지총제(右軍同知摠制)가 되었다. 1431년 정초(鄭招)와 함께 달력인 대통력(大統曆)을 개정하고 《칠정산내편》을 지어 역법을 개정하였다.[1]

세종대왕 집권 초기 집현전 학사의 한 사람으로서 신숙주, 성삼문, 정창손 등과 함께 《훈민정음》의 창제와 편찬에 참여하였다. 1432년 예문관제학 겸 동지춘추관사(藝文館提學兼同知春秋館事)를 거쳐 1433년 2월 인수부윤(仁壽府尹)으로 나갔다가 6월 예문관제학이 되어 돌아왔다. 1434년 4월 이조좌참판과 그해 10월 다시 예문관제학을 지냈다. 1435년초 늙은 아버지를 모시기 위하여 세종 알현(謁見)하고 벼슬에서 물러나기를 청하였으나 왕이 허락하지 않았다. 그해 세종의 배려로 충청도관찰출척사(觀察黜陟使)겸 감창안집전수권농관제조(監倉安集轉輸勸農管提調) 형옥병마사(刑獄兵馬使)에 제수되어 특별히 부임하였다.[1]

1436년 9월 부친상을 당하여 사직하였다. 그 뒤 훈민정음 편찬에 관여하였고, 3년상을 채 마치기도 전에 1437년 문운육성에 대한 관심과 훈민정음 창제를 위한 세종대왕의 특별명령에 의해 예문관제학에 다시 서용되었다.[1]

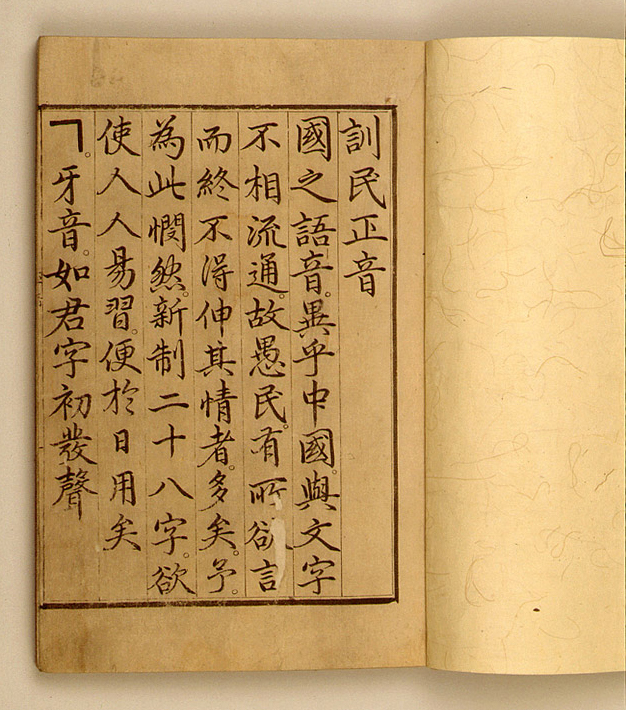

3. 2. 2. 훈민정음과 용비어천가

1436년 9월 부친상을 당하여 사직하였다. 그 뒤 훈민정음 편찬에 관여하였고, 3년상을 채 마치기도 전에 1437년 문운 육성에 대한 관심과 훈민정음 창제를 위한 세종대왕의 특별 명령에 의해 예문관 제학에 다시 서용되었다. 집현전 대제학으로 있으면서 그는 세종대왕의 뜻을 받들어 훈민정음 창제와 연구에 심혈을 기울였다. 이후 훈민정음 창제의 당위성을 역설하고 이를 반대하는 주장에 대해 한자는 조선 고유의 문자가 아님을 이유로 반박하였다. 세종 집권 초기 집현전 학사의 한 사람으로서 신숙주, 성삼문, 정창손 등과 함께 《훈민정음》의 창제와 편찬에 참여하였다.

3. 2. 3. 고려사 편찬과 세조 지지

정인지는 1453년 수양대군이 주도한 계유정난에 협력하여 특별 승진, 좌의정에 발탁되고 정난공신 1등에 책록되면서 하동부원군에 봉해졌다.[3] 1455년(세조 1) 영의정부사로 승진하고 세조 반정을 지지한 공로로 좌익공신 2등에 책록되었다.

고려사와 고려사절요는 김종서가 주 편찬자였으나 수양대군이 조카 단종을 죽이고 왕위에 오른 계유정난에 정인지도 참여하면서 주 편찬자가 정인지로 바뀌었다.[3] 정인지는 역사와 고전에 능하여 고려사와 고려사절요의 편찬과 감수에도 참여하였다.

3. 2. 4. 세조의 측근

1453년 수양대군이 주도한 계유정난에 협력한 공로로 좌의정에 발탁되고, 정난공신(靖難功臣) 1등에 책록되면서 하동부원군(河東府院君)에 봉해졌다.[3] 1455년(세조 1) 영의정부사에 승진하고 세조 반정을 지지한 공로로 좌익공신(左翼功臣) 2등에 책록되었다.

1455년부터 1458년까지 영의정부사를 지냈으며, 고려사와 고려사절요, 용비어천가의 편찬과 감수, 태조실록의 수정에도 참여하였다. 고려사절요는 김종서가 주편찬자였으나 수양대군이 조카인 단종을 죽이고 왕위에 오른 계유정난에 정인지도 동참하면서 주편찬자도 정인지로 바뀌었다.

1452년(문종 2) 초 김종서 등과 함께 《고려사절요》를 편찬하였다.[4] 1452년 병조판서가 되었으며, 그해 말 《고려사》와 《고려사절요》의 편찬을 완성시켰다. 고려사와 고려사절요를 편찬하던 그는 신숙주와 함께, 우왕과 창왕이 신돈의 자손이라고 주장한 정도전과 고려말 신진사대부들의 견해를 의심하기도 하였다. 그들이 정변과 사사로운 이익을 위해 우왕과 창왕을 신돈의 자손이라고 왜곡했을지도 모른다고 본 것이다.

이무렵 안평대군이 집현전 학사들을 포섭하려 하자 수양대군과 한명회 역시 집현전 학사들을 적극 포섭하려 하였고, 권람과 한명회를 통해 신숙주를 포섭하였으며, 신숙주를 통해 정인지를 포섭하였다.

단종 즉위 초부터 김종서와 황보인으로부터 배척당하면서 그는 한명회, 신숙주 등과 함께 수양대군에게 가까워져 자연스럽게 결탁하게 되었다.

3. 2. 5. 남이의 옥사와 성종 지지

1466년 관제 개혁으로 부원군호가 군호로 개칭되면서 하동군(河東君)으로 작위가 변경되었다.

1467년(세조 13) 원상에 임명되어 국정 논의와 처결의 실권을 장악하였고, 1468년(세조 14년) 세조가 사망하자 예종 즉위 초반까지 한명회, 신숙주 등과 함께 원상의 한 사람으로서 혼란을 수습하고 정사를 보았다.

같은 해 유자광의 밀고로 예종이 남이의 옥사를 일으키자 남이 처벌 주장에 동조하였다. 한명회, 신숙주 등과 함께 남이, 강순을 국문하고 옥사를 다스린 공으로 익대 공신(翊戴功臣) 3등에 녹훈되었다. 1469년 예종이 죽자 의경세자의 차남 자을산군을 지지하였다.

1470년(성종 1년) 원상으로서 국정을 총괄하였다. 그해 다시 부원군으로 진봉되어 하동부원군이 되고, 경연영사(經筵領事)에 임명되었다. 1471년 성종의 즉위를 지지한 공로로 좌리공신(佐理功臣) 2등에 책록되었다.

3. 2. 6. 은퇴와 죽음

1467년(세조 13) 원상에 임명되어 국정 논의와 처결의 실권을 장악하였고, 1468년(세조 14년) 세조가 병으로 죽자 예종 즉위 초반까지 한명회, 신숙주 등과 함께 원상의 한 사람으로서 혼란을 수습하고 정사를 보았다.[3]

1468년(예종 즉위년) 유자광의 밀고를 받은 예종이 남이의 옥을 일으키자 남이의 처벌 주장에 동조하였다. 그 해 한명회, 신숙주 등과 함께 남이(南怡)·강순을 국문, 옥사를 다스린 공으로 익대 공신(翊戴功臣) 3등에 녹훈되었다. 1469년 예종이 죽자 의경세자의 차남 자을산군을 지지하였다.[3]

1470년(성종 1년) 원상(院相)으로서 국정을 총괄하기도 했다. 그해 다시 부원군으로 진봉되어 하동부원군이 되고, 다시 경연영사(經筵領事)에 임명되었다. 1471년 성종의 즉위를 지지한 공로로 좌리공신(佐理功臣) 2등에 책록되었다.[3]

4. 정인지와 김종서

김종서가 6진을 개척할 당시, 함길도는 56세의 김종서가 버티기에 쉽지 않은 환경이었다. 김종서의 부인이 병에 걸렸다는 소식이 전해지자, 김종서는 세종에게 사면을 청하였으나 거부당했다. 그러나 그는 끝까지 부인을 위해 사면을 청했고, 세종은 김종서의 고향인 충청도 공주 땅에 어육을 보냈다. 그러나 충청도 관찰사였던 정인지는 김종서의 부인에게 어육을 주지 않았다. 임금은 어육을 계속 지급하라고 명했고, 결국 김종서의 부인은 고기를 받을 수 있었다. 훗날 김종서는 정인지를 좋게 보지 않았고, 공조판서였던 정인지를 병조로 옮겼다가 중추원판사로 좌천시켰다. 수양의 일파는 김종서가 세력을 모으는 것이라고 달랬다. 또한 국무회의 때 중추원판사였던 정인지를 부르지 않아 섭섭하게 만들었다고 한다. 계유정난 이후 세종실록 및 고려사에서 김종서의 이름은 삭제되고 정인지의 이름만이 남게 되었다. 김종서의 며느리와 딸들은 정인지의 종이 되었다.[3]

5. 가족 관계

6. 학문적 성과

성리학에 조예가 깊었던 정인지는 정몽주의 학통을 이었다. 1414년(태종 14년) 문과에 급제한 후, 세종 때 집현전 대제학으로서 훈민정음 창제에 참여하였다.[3] 1424년 집현전관으로 선발되어 훈민정음 연구에 참여하였고, 역사와 고전에도 능하여 고려사, 고려사절요, 용비어천가의 편찬과 감수, 태조실록의 수정에도 참여하였다.

6. 1. 서적 편찬과 중수 주관

1431년 정초(鄭招)와 함께 역법을 설명한 《칠정산내편》을 저술하였고, 1445년 의정부우참찬으로 재직 중에는 《치평요람》을 편찬하였다.[1]1451년 김종서 등과 함께 《고려사》 편찬과 수정, 보완 작업에 참여하였고,[1] 1452년 초에는 김종서 등과 함께 《고려사절요》 편찬에 참여하여 같은 해 완성시켰다.[1]

6. 2. 한글 창제

1425년부터 1446년까지 정인지는 훈민정음 창제 작업에 참여하여 성삼문, 신숙주 등과 함께 어문 연구에 참여하거나 이를 지원하였다.[3] 세종 때 집현전 대제학으로 훈민정음 창제에 참여하였다.6. 3. 가곡 관련

권제, 안지 등과 함께 용비어천가를 지었다. 이는 조선 세종의 6대 조상인 목조, 익조, 도조, 환조, 태조, 태종의 업적과 공덕을 찬양하는 노래로 조선 건국의 정당성을 설명한 것이다.용비어천가는 당대의 이념에 따른 제작 의도가 반영되어 있다고 할 수 있다. 정도전이 정리한 고려사와 하륜이 쓴 태조실록은 고려의 신하로서 고려 왕조에 반기를 든 정도전의 일과 정도전의 고려사를 못마땅하게 생각한 태종의 뜻이 반영되어 있었다. 이러한 고려사를 바탕으로 정인지 등이 용비어천가를 지어냈다.[6] 이렇게 하여 작성된 용비어천가는 당대의 이념이 반영되었음을 보여준다.[6]

김종서와 함께 고려사를 편찬하면서 삼국시대와 통일신라, 고려조의 가곡들의 제목을 수집, 수록하여 고려사악지라 이름붙였다.

정인지 등은 고려사를 편찬하고 그 중 고려사악지를 엮어 고려 시가를 일단 역사적 측면에서 비판 정리[7]하였다. 특히 실전(失傳)하고 없는 신라·백제·고구려·고려의 시가들에 대한 제목과 유래가 기록되어 있어 이 곡들의 존재를 후세에 알리게 했다.[8][9]

7. 평가와 비판

성리학에 조예가 깊었으며, 세종 때 집현전 대제학으로서 성삼문, 신숙주 등과 훈민정음 창제에 큰 공을 세웠고 훈민정음예제(訓民正音解例) 끝에 서문을 썼다.[10] 안지, 최항 등과 함께 용비어천가를 지어 국어국문학사에도 크게 기여하였다.[10] 천문, 역법, 아악 등에 관한 많은 책을 편찬하였으며, 김종서 등과 ≪고려사≫를 찬수하였다.[10] 역사에도 능하고 고전에 밝았다.

그러나 집현전 학사들 중 단종을 부탁한다는 세종의 유언을 저버리고 수양대군(세조)의 편에 가담한 일 때문에 세조 말년부터 정계에 진출한 사림파로부터 비판과 경멸의 대상이 되었다. 고려사, 고려사절요 등은 김종서가 편찬하였으나 나중에 계유정난 후 정인지로 이름을 바꿔치기 한 것이다. 고려사절요는 김종서가 주편찬자였으나 수양대군이 조카인 단종을 죽이고 왕위에 오른 계유정난에 정인지도 동참하면서 주편찬자도 정인지로 바뀌었다.

또한 중종조 이후로 남이의 옥사가 유자광, 한명회 등의 계략에 의한 것이라는 시각이 보급되면서 그는 후대의 사림파들에게 엄청난 비난을 받게 된다. 이후 조선시대 내내 비판받다가 1970년대 이후 한글 창제 과정에 대한 연구를 하면서 재평가 분위기가 나타나기 시작했다.

8. 기타

정인지는 훈민정음예해 (訓民正音例解), 학역재집, 역대역법 등을 저술하였다.

8. 1. 학맥

정인지는 학통상 정몽주의 학파였다. 그러나 그의 아버지 정흥인은 정도전의 문하에서 수학하였는데, 정인지는 5세부터 13세, 성균관에 입학하기 전까지 부친으로부터 학문을 익혔다. 그의 학맥은 백이정과 안향에게까지 거슬러 올라가는데, 백이정, 안향→이제현→이색→정몽주/정도전→권우→정인지로 이어진다. 왕자 시절의 충녕대군을 가르쳤던 성리학자 권우가 그의 스승이었다.[1]그는 단종을 부탁하는 세종의 청을 저버리고 수양대군의 편에 섰다. 이 때문에 이후 세조 말년부터 중앙 정계에 진출한 같은 정몽주 학파의 후배들에게 선배로 인정받지 못하고 지탄과 조롱의 대상이 되었다.[1]

참조

[1]

웹사이트

[김성회의 뿌리를 찾아서] 한국의 성씨 이야기 하동정씨

https://www.segye.co[...]

2013-01-15

[2]

문서

중종의 후궁으로 홍경주의 딸이다.

[3]

웹사이트

한국역대인물종합정보시스템

http://people.aks.ac[...]

[4]

웹사이트

정인지

https://terms.naver.[...]

[5]

문서

정현조의 부인 의숙공주와 정의공주의 딸은 내외종간이기도 하다.

[6]

서적

고려 조선조 시가문학사

국학자료원

2003

[7]

서적

고려 조선조 시가문학사

국학자료원

2003

[8]

웹사이트

고려사 악지

https://terms.naver.[...]

[9]

문서

삼국유사 등에 실리지 않거나 고려 후기의 작품들

[10]

웹사이트

네이버 지식사전

https://terms.naver.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com