3차원 컴퓨터 그래픽스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

3차원 컴퓨터 그래픽스(3DCG)는 컴퓨터를 사용하여 3차원 물체를 표현하고 조작하는 기술이다. 1960년대에 용어가 처음 사용되었으며, 초기에는 매사추세츠 공과대학교의 스케치패드 프로그램에서 연구되었다. 3DCG는 모델링, 레이아웃 및 애니메이션, 렌더링의 세 단계를 거쳐 제작되며, 텍스처 매핑, 범프 매핑, 파티클 시스템, 셰이딩 등의 기법이 사용된다. 3DCG는 컴퓨터 게임, 영화, 건축, 시뮬레이션 등 다양한 분야에서 활용되며, 실시간 렌더링을 위한 OpenGL, Direct3D 등의 API와 프로덕션 렌더링을 위한 RenderMan 셰이딩 언어 등이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

1960년대, 윌리엄 페터가 보잉사에서의 작업을 설명하기 위해 '컴퓨터 그래픽'이라는 용어를 만들어낸 것으로 알려져 있다.[2] 최초의 컴퓨터 애니메이션으로 거론되는 것은 유타 대학교의 에드윈 캐트멀과 프레드 파크가 제작한 ''A Computer Animated Hand''(1972)으로, ''Futureworld''에서 사용되기도 하였다.

3차원 컴퓨터 그래픽스 소프트웨어는 1970년대 후반에 가정용 컴퓨터용으로 등장하기 시작했으며, 가장 초기의 예시는 애플 II용으로 1978년 6월에 출시된 ''3D 아트 그래픽스''이다.[6]

3D 컴퓨터 그래픽스가 가장 많이 연구되고 실용화된 국가는 미국이다. ACM(국제 전산 학회)의 SIGGRAPH 주최 등 연구가 활발했으며, 할리우드의 영화 산업을 배경으로 픽사와 같은 제작사에서 3D CG 애니메이션을 대량으로 제작하고, 실사 작품에도 3D CG 기술을 활발하게 사용하고 있다. 1995년에는 최초의 풀 3D CG 장편 영화인 토이 스토리가 제작되었다.

프랑스의 피에르 베지에는 베지에 곡면을 고안(1970년)했고, 앙리 구로프랑스어는 구로 셰이딩을 고안(1971년)했다. 베트남의 부이 투옹 퐁vi은 퐁의 반사 모델 및 퐁 셰이딩을 고안(1975년)했다.

캐나다에서는 최초의 풀 3D CG TV용 30분 애니메이션 시리즈인 리부트(1994년)가 제작되었다. 프랑스에서는 풀 3D CG TV 애니메이션 시리즈인 인섹토이드(1994년)가 공개되었다.

덴마크의 헨리크 완 옌센da은 포톤 매핑을 고안(1996년)했다.

일본의 오사카 대학오무라 코이치 등은 메타볼을 실용화(1982년)했으며, 후쿠야마 대학니시다 토모요 등은 Michael F. Cohen 등과 거의 동시에 래디오시티를 고안(1985년)했다.

컴퓨터 게임에서는, 미국에서는 PC가 주류이기 때문에 기술 혁신에 대응하기 쉬워, 세계의 비디오 게임 산업의 맹주인 일본을 앞지르는 결과를 낳았다.

2. 1. 한국 3DCG 산업의 역사

일본 애니메이션에서는 극장판 고르고 13 및 TV 애니메이션 아기 사슴 봅비 이야기(1983년)에서 부분적으로 3D CG가 도입되었는데, 이는 세계적으로도 빠른 시기였다.[21] 고르고 13의 CG 파트는 토요 링크스와 오사카 대학 오무라 코이치 등의 팀이 개발한 3D CG 시스템으로 제작되는 등, 당시에는 국산 시스템 개발이 이루어졌으나,[21] 이러한 경향은 점차 쇠퇴하였다.국내 풀 3D CG 작품으로는, 사실적인 톤으로는 TV용 영화 VISITOR(1998년), 애니메이션 그림 톤으로는 극장판 애플시드(2004년)가 장편 작품의 시작으로 꼽힌다.[21] TV용 풀 3D CG 작품은 수 분 정도의 단편 작품이 많았지만, SD 건담 포스(2004년)를 시작으로 30분 TV 시리즈도 소수씩 제작되고 있다.[21]

일본에서는 만화 문화를 배경으로 선화 표현에 대한 친숙함이 깊어, 1990년대 후반부터 애니메이터에 의한 손으로 그린 애니메이션에 3D CG를 융합한 표현이 보급되었다.[21] 3D CG는 배경 동영상이나 로봇, 군중 씬 등 작화에 노력이 많이 필요한 부분에 많이 사용되는 외에, 2000년대 이후에는 툰 렌더링의 표현력 향상에 의해 캐릭터 묘사(의 일부)를 3D CG로 하는 작품도 증가했다.[21]

3. 3DCG 제작 과정

3차원 컴퓨터 그래픽스(3DCG) 제작 과정은 크게 세 단계로 나뉜다.

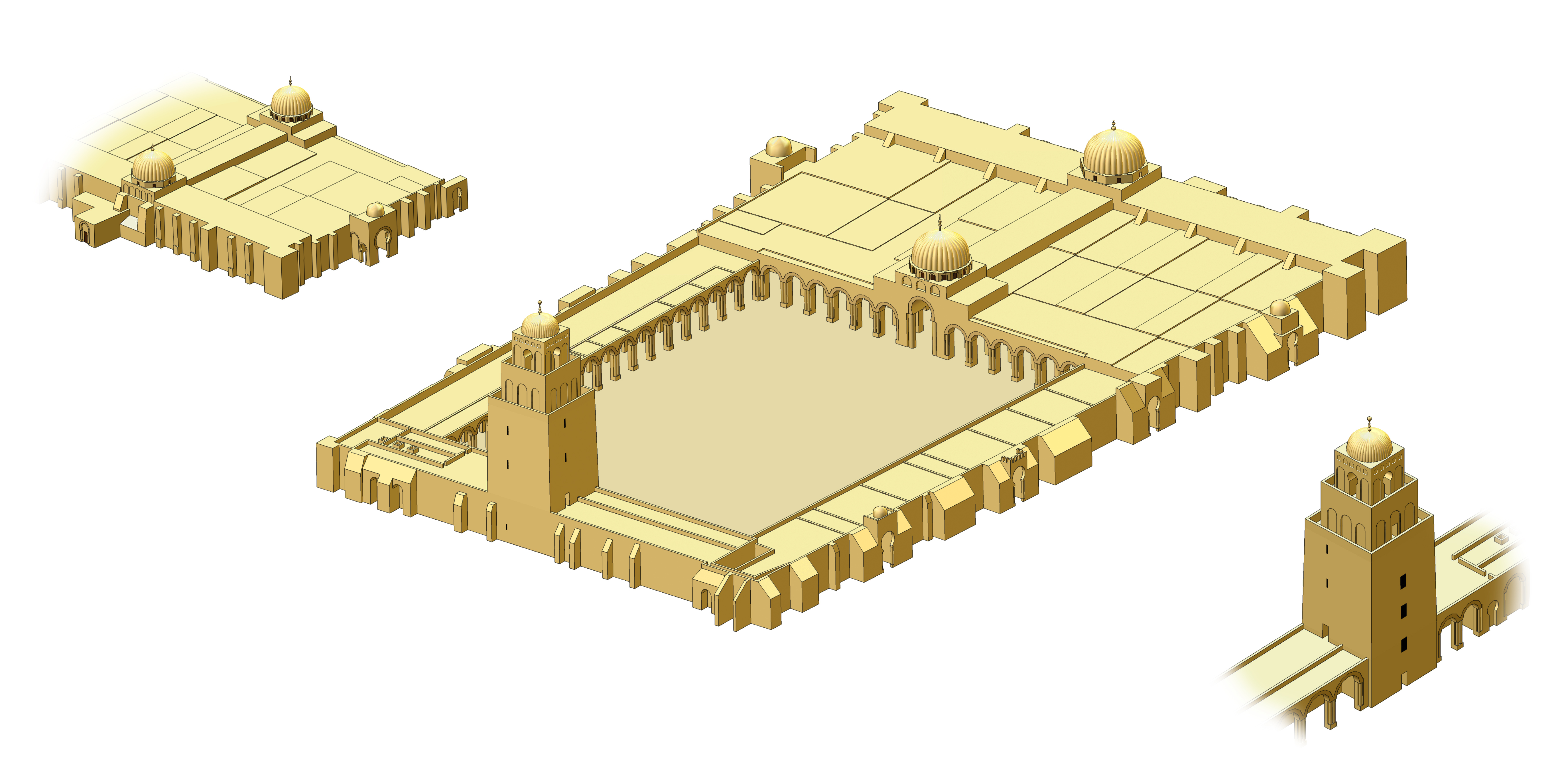

1. 3차원 모델링: 컴퓨터를 이용하여 물체의 형태를 만든다.

2. 레이아웃과 애니메이션: 물체를 작업 공간에 배치하고 움직임을 설정한다.

3. 3차원 렌더링: 조명 배치, 면의 특성 등을 계산하여 최종 그림을 생성한다.

3. 1. 모델링

모델은 물체의 형태를 만드는 과정을 설명한다. 3차원 모델을 만드는 일반적인 두 가지 방법은 다음과 같다.

- 3차원 모델링 도구를 사용하여 아티스트나 엔지니어가 직접 모델을 제작.

- 실제 물체를 스캔하여 컴퓨터에 모델 데이터를 입력.

(다각형 모델링, 패치 모델링 및 NURBS 모델링은 3차원 모델링에 사용되는 대표적인 도구들이다.)[10]

이 외에도 절차적 모델링이나 물리적 시뮬레이션을 통해 모델을 생성할 수도 있다.

3차원 모델은 주로 다각형(컴퓨터 그래픽스)의 모양과 형태를 정의하는 정점(vertex)이라고 하는 점들로 구성된다. 다각형은 최소 세 개의 정점(삼각형)으로 이루어진 영역이며, n개의 점으로 이루어진 다각형은 n각형이다.[10] 모델의 전체적인 완성도와 애니메이션 적용 가능성은 이러한 다각형 구조가 얼마나 잘 짜여 있는지에 따라 결정된다.

3차원 모델링 소프트웨어는 3차원 모델을 제작하는 데 사용되는 3차원 컴퓨터 그래픽스 소프트웨어의 한 종류이다. 이러한 종류의 개별 컴퓨터 프로그램은 모델링 애플리케이션 또는 모델러라고 불린다.

3차원 모델러는 사용자가 3차원 다각형 메쉬를 통해 모델을 생성하고 변경할 수 있도록 돕는다. 사용자는 메쉬를 추가, 제거, 늘이는 등 다양한 방식으로 수정할 수 있다. 모델은 일반적으로 다양한 각도에서 동시에 볼 수 있으며, 회전, 확대 및 축소가 가능하다.

3차원 모델러는 모델을 컴퓨터 파일로 내보낼 수 있으며, 메타데이터가 호환되는 한 다른 애플리케이션으로 가져올 수 있다. 많은 모델러는 다른 애플리케이션의 네이티브 형식으로 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 가져오기 도구 및 내보내기 도구를 플러그인할 수 있도록 지원한다.

대부분의 3차원 모델러는 광선 추적 및 기타 렌더링 대안, 그리고 텍스처 매핑 기능과 같은 여러 관련 기능을 포함한다. 일부는 모델의 애니메이션을 지원하거나 허용하는 기능을 포함하기도 하며, 일련의 렌더링된 장면의 풀 모션 비디오 (즉, 애니메이션)를 생성할 수 있는 기능을 제공하기도 한다.

3. 2. 레이아웃과 애니메이션

만들어진 물체(모델)들은 렌더링하여 그림으로 나타내기 전에 작업 공간(또는 scene|씬영어)에 적절히 배치되어야 한다. 이는 위치나 크기 등, 물체들 사이의 공간적 관계를 결정한다. 애니메이션은 물체가 나타내는 순간순간의 특징, 즉 시간이 흐름에 따라 어떻게 움직이고 어떤 형태로 변화하는가를 뜻한다. 대표적인 방법으로는 키 프레임 방식과 역기구학, 모션 캡처를 이용한 방식이 있으며, 이러한 기술들은 종종 함께 쓰인다. 모델링과 마찬가지로, 물리적 시뮬레이션 역시 물체의 동작을 특징짓는다.[11]스톱 모션에는 클레이메이션, 컷아웃 애니메이션, 실루엣 애니메이션, 레고 스톱 모션, 인형 애니메이션, 픽실레이션과 같은 여러 범주가 있다. 클레이메이션은 애니메이션에 사용되는 점토로 만든 모델을 사용하는 것이다. 클레이 파이터와 클레이 잼이 그 예이다. 레고 스톱 모션 애니메이션은 가장 일반적인 유형의 스톱 모션 중 하나로, 피겨 자체를 움직여서 만든다. 레고 아일랜드와 레고 해리 포터가 그 예이다.[11]

모델링으로 제작한 오브젝트는 가상 3차원 공간에 배치한다. 또한, 광원 및 렌더링 시 시점이 되는 가상 카메라도 배치하고 설정한다. 이들을 배치하고 설정한 가상 무대를 씬(Scene)이라고 부른다.

의복을 비롯해 천과 관련된 다양한 표현을 가능하게 하는 기술이 있다. 의복을 착용한 캐릭터의 움직임이나 바람의 영향에 따른 천의 형태 변화를 시뮬레이션하며, 디자이너가 직접 천의 애니메이션을 제작하는 부담을 줄여준다. 궁극적으로는 인간의 피부를 비롯해 모든 현상을 시뮬레이션하는 것을 목표로 한다.

크로스(cloth)의 기본적인 개념은 질량을 가진 메쉬 노드를 가상의 스프링으로 링크하고, 신축 제한(구속 조건)을 부여함으로써 천의 신축성과 탄성을 재현하는 것이다. 이러한 질감 재현을 위해 기술자들은 다양한 계산 방법을 제안해 왔다.

크로스 시뮬레이션이 대대적으로 사용된 최초의 영화로는 쥐가 주인공인 CG 영화 《스튜어트 리틀》이 있다.

캐릭터에게 의복을 입히는 제작 기법으로는, "가상의 패턴을 만들고 결합하여 캐릭터에게 덮어씌우는" 방식의 마야에 구현된 클래식 클로스(Classic Cloth) 기법과, 시플렉스(Syflex)처럼 "일반적인 모델링과 유사하게 의복을 모델링하고, 크로스로 변환하는" 두 가지 방법으로 크게 나뉜다.

현재, 마야에는 시플렉스(Syflex)와 유사한 방식의 nCloth라는 기능이 탑재되어 있다.

시플렉스(Syflex)는 스퀘어가 제작한 영화 《파이널 판타지》 프로젝트에서 제라르 바넬(Gerard Banel)이 개발한 크로스 시뮬레이션을 더욱 발전시킨 것이다. 매우 빠르고 안정적이며, 마야처럼 천끼리 반발하여 엉뚱한 시뮬레이션 결과를 내는 경우가 적다.

3. 3. 렌더링

렌더링은 준비한 모델을 그림으로 변환하는 과정이다. 빛의 흐름을 계산하여 실사 이미지를 얻거나, 특정 기술을 이용한 반실사 렌더링(NPR, Non-photorealistic rendering)으로 결과물을 얻는다. 실사 렌더링의 기본적인 연산 과정에는 빛의 운반(Transport, 한 곳에서 다른 곳으로 얼마나 많은 양의 빛이 전달되는가)과 빛의 분산(Scattering, 표면이 빛에 어떻게 반응하는가)이 있다. 이 과정은 보통 3D 컴퓨터 그래픽 소프트웨어나 3D 그래픽 API를 사용하여 진행된다. 또한 렌더링에서 장면을 알맞은 형태의 결과물로 변환하는 것에는 3차원의 이미지를 2차원 평면에 나타내는 3D 투영법도 포함된다.[17]3차원 렌더링은 모델을 광선 수송을 시뮬레이션하여 사실적인 이미지를 얻거나, 비사실적 렌더링과 같이 예술적 스타일을 적용하여 이미지로 변환한다.

장면을 렌더링에 적합한 형태로 변경하는 작업에는 3차원 이미지를 2차원으로 표시하는 3차원 투영법도 포함된다. 3차원 모델링 및 CAD 소프트웨어는 3차원 렌더링도 수행할 수 있지만(예: 오토데스크 3ds Max 또는 블렌더), 전용 3차원 렌더링 소프트웨어도 존재한다(예: OTOY의 옥테인 렌더링 엔진, Maxon의 Redshift).

투시 투영을 통해 스크린 상에서 각 물체의 원근 관계가 표현되지만, 화각에 따라 화면상의 크기나 인상이 크게 바뀌기 때문에 모델링 시의 정확한 치수나 형상 확인과 같은 목적에는 적합하지 않을 수 있다. 그 경우, 시점과 물체 사이의 거리에 관계없이 그대로 평행하게 투영하는 기법이 사용될 수 있으며, 평행 투영(parallel projection) 또는 정사영(orthographic projection / orthogonal projection)이라고 불린다. 평행 투영의 시추대는 직육면체가 된다.

3차원 좌표를 가진 도형을 2차원 좌표계로 변환한 후, 도형의 각 점을 기하학적인 연결 정보(위상)에 기초하여 각각 연결하면 와이어프레임 이미지가 생성되며, 연결된 점으로부터 면을 만들면 폴리곤에 의한 표현이 가능하게 된다. 실시간 컴퓨터 그래픽스에서는, 하드웨어적인 제약으로 인해 실제로 지원되는 최소 도형(프리미티브)은 점·선분·삼각형뿐이며, 그 이상의 다각형이나 입체 도형은 다수의 삼각형을 조합하여 표현한다.

렌더링은 3D 장면을 이미지로 변환하는 것, 즉, 그리는 것이다. 객체의 모양이나 위치, 빛의 닿는 정도 등을 컴퓨터가 계산하여 최종적인 이미지가 생성된다. 렌더링의 알고리즘에는 각각 처리 속도와 품질이 다른 많은 종류가 있으며, 용도에 맞춰 사용한다. 각종 설정을 마치고 렌더링을 시작한 후에는 렌더링이 종료될 때까지 제작자가 할 일은 특별히 없다. 일반적으로 렌더링에는 많은 시간이 소요된다. 장면 내에 많은 형상이 있거나, 고도화된 렌더링 알고리즘을 이용하는 경우, 수 시간에서 수일이 걸리는 경우도 있다. 게임 등 실시간으로 렌더링해야 할 때는 단순하고 고속인 렌더링 알고리즘을 적용하거나, 장면의 총 폴리곤 수를 줄이는 등, 큰 제한이 가해진다. 영화 등 대규모 제작 현장에서는 동시에 여러 컴퓨터에 렌더링 처리를 시켜 계산 시간을 단축하기도 한다.

렌더링 기법에 따라 공기에 의한 원근법・빛의 반사 등도 계산된다. 그러한 복잡한 계산을 하는 렌더링 처리는 전용 회로(GPU)에서 수행되는 경우도 많다. 높은 대화형성과 양방향성을 얻을 수 있으므로, 게임에 사용되는 경우에는 이 형태를 취한다.

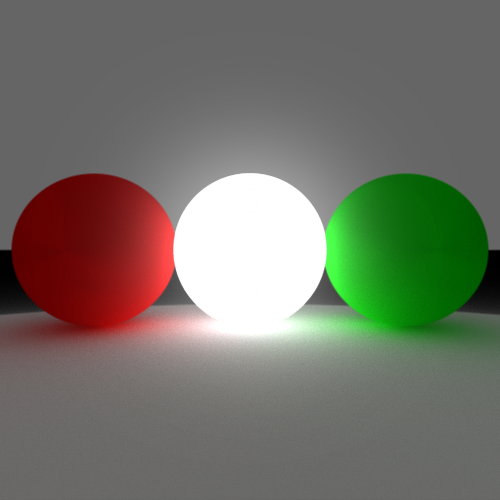

- - 레이 트레이싱()은 시점에서 광원까지의 빛을 추적하여 렌더링하는 기법이다. 시점에서 묘화할 각 화소의 방향으로 직선을 뻗어 물체와 교차하는지 여부를 수학적으로 판정한다. 조도는 광원과의 방향 벡터로 계산한다. 반사와 굴절은 반사율 및 굴절률을 바탕으로 재귀적으로 탐색을 반복한다. 물체와의 교차가 없어지면 계산은 종료된다. 스캔 라인에서는 얻을 수 없는 반사나 굴절 등의 표현이 가능하게 된다. 포토리얼리스틱한 이미지를 얻을 수 있는 반면, 매우 긴 렌더링 시간이 걸린다. 따라서 굴절 계산 처리에 대해서는 간략화하거나 제한을 두는 것이 일반적이다. 실시간 3D CG 분야에서는 GPU의 발전과 함께 레이 트레이싱의 실시간화가 시도되고 있다.

라디오시티()는 각 폴리곤에 빛의 에너지 양을 부여하여 형상의 상호 반사를 계산함으로써 간접광(부드러운 빛의 감쌈) 등을 표현하는 기술이다. 전역 조명의 대표적인 예이다. 계산에 엄청난 시간이 필요하지만, 완전 확산면으로 구성된 장면에서는 일단 물체 상호 간의 빛의 반사를 계산하고 나면, 물체나 광원이 이동하지 않는 한, 그 계산 결과를 저장하여 다른 앵글에서의 렌더링에 재사용할 수 있다. 조명 공학 분야에서 발전한 기술을 3DCG의 렌더링에 응용했다.

포톤 매핑()은 빛을 모델링한 포톤을 광원에서 뿌려 포톤 맵을 생성하고, 생성된 포톤 맵에 광선 추적법을 적용하여 렌더링하는 기법이다. 계산량을 줄이면서 물체나 매질의 질감과 투명감을 표현할 수 있다. 라디오시티와 마찬가지로 계산 결과의 재사용이 가능하다.

4. 3DCG 제작 기법

컴퓨터 그래픽스의 출력 대상은 주로 모니터와 같은 2차원 평면이다. 3차원 공간을 다루는 3DCG에서는 2차원 평면에 공간을 표현하기 위해 투영을 사용하는데, 이는 평면적인 물체 간의 겹침만을 고려하면 되는 2DCG와 대조적이다. 투영은 사람의 눈이나 카메라에서도 일어나며, 3DCG에서는 이것을 컴퓨터로 실현한다. 컴퓨터 그래픽스는 계산 기하학 분야의 문제 중 하나이며, 행렬과 벡터와 같은 선형대수학이 많이 사용된다.[17]

- ---

원점에 시점이 있다고 가정하고, 3차원 좌표를 가진 점 A는 투영법에 따라 다르게 보인다.

- 투시 투영: 원점과 점 A 사이에 스크린을 놓았을 경우, 스크린 평면에 투영되는 점 A의 투영 좌표는 , 로 구할 수 있다. 멀리 있는 것은 작게 보인다. 스크린을 놓는 좌표 가 커지면 원근감이 완만해지고, 작아지면 원근감이 강해지므로 렌즈의 화각(시야각)을 표현할 수 있다.

- 평행 투영: 시점과 물체 사이의 거리에 관계없이 그대로 평행하게 투영하는 기법으로, 평행 투영 또는 정사영이라고 불린다.

3차원 도형을 2차원 좌표계로 변환한 후, 도형의 각 점을 기하학적인 연결 정보(위상)에 기초하여 각각 연결하면 와이어프레임 이미지가 생성되며, 연결된 점으로부터 면을 만들면 폴리곤에 의한 표현이 가능하게 된다.

모델링으로 제작한 오브젝트는 가상 3차원 공간에 배치된다. 광원 및 렌더링 시 시점이 되는 가상 카메라도 배치하고 설정하는데, 이들을 배치하고 설정한 가상 무대를 씬(Scene)이라고 부른다.

렌더링은 3D 장면을 이미지로 변환하는 것이다. 객체의 모양이나 위치, 빛의 닿는 정도 등을 컴퓨터가 계산하여 최종적인 이미지가 생성된다. 렌더링에는 여러 종류가 있으며, 용도에 맞춰 사용한다. 일반적으로 렌더링에는 많은 시간이 소요된다. 렌더링 기법에 따라 공기에 의한 원근법, 빛의 반사 등도 계산되며, 이러한 복잡한 계산은 전용 회로(GPU)에서 수행되는 경우도 많다.

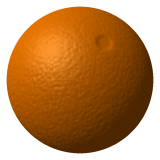

4. 1. 텍스처 매핑 (Texture Mapping)

재료와 텍스처는 렌더링 엔진이 모델을 렌더링할 때 사용하는 속성이다. 모델에 재료를 지정하면 렌더링 엔진이 빛이 표면에 닿았을 때 어떻게 처리할지 지시할 수 있다. 텍스처는 색상 또는 반사율 맵을 사용하여 재료에 색상을 부여하거나, 범프 맵 또는 노멀 맵을 사용하여 표면에 특징을 부여하는 데 사용된다. 또한 변위 맵을 사용하여 모델 자체를 변형하는 데에도 사용할 수 있다.[1]3차원 컴퓨터 그래픽스(3DCG) 모델에 이미지를 붙이는 것을 텍스처 매핑(texture mapping영어)이라고 하며, 붙여지는 이미지를 텍스처라고 한다. 텍스처를 붙임으로써 모델링이나 셰이더만으로는 표현하기 어려운 모델 표면의 세밀한 색상 정보나 질감 등을 설정할 수 있다.[2]

텍스처를 붙이는 방법으로는 단순히 카메라 방향에서 모델에 텍스처를 투영하는 방법과, UV 좌표에 의해 잘라낸 텍스처의 2차원 이미지 영역을 모델 표면에 분할 투영하는 방법 등이 있다.[2]

반사 강도를 설정하는 반사 매핑, 작은 요철을 의사적으로 표현하는 범프 매핑/법선 매핑, 투명도를 설정하는 투명도 매핑 등이 있다. 형상의 표면에 이미지 정보를 더함으로써 표면의 무늬나 질감이 표현되어 더욱 현실적인 이미지가 된다. 디스플레이스먼트 매핑처럼 이미지 정보를 바탕으로 실제 요철 형상을 동적으로 생성하는 기법도 있다.[2]

특히 컴퓨터 게임에서는 실시간으로 3차원 컴퓨터 그래픽스 캐릭터를 그려야 할 필요가 있기 때문에, 극력 적은 폴리곤으로 제작된 모델(로우 폴리곤 모델)에 디테일이나 음영 등을 그려 넣은 텍스처를 붙이는 기법이 사용되고 있다.[2]

4. 2. 범프 매핑 (Bump Mapping) / 노멀 매핑 (Normal Mapping)

모델 표면의 법선 방향을 변화시켜, 겉보기 굴곡을 표현하는 기술이다. 그레이 스케일 이미지로 원형상에 대한 높낮이를 정의한다. 적은 폴리곤으로 섬세한 음영을 리얼하게 표현할 수 있다는 장점이 있지만, 실제 표면에 입체적인 굴곡이 있는 것은 아니므로, 줌 시나, 면을 옆에서 봤을 때 등에 위화감이 드는 이미지가 된다.

최근에는 법선의 방향(3차원 벡터)을 직접 정의하는 노멀 맵핑도 사용되지만, 노멀 맵을 수작업으로 만드는 것은 어렵기 때문에, 통상 고정밀 모델의 디테일을 노멀 맵으로 변환하여 단순화 모델에 적용하는 수법이 채택되고 있다.[1]

4. 3. 디스플레이스먼트 매핑 (Displacement Mapping)

3D 모델의 정점을 실제로 표면에 따라 상하로 이동시켜 요철을 표현하는 기술이다. 범프 매핑에 비해 실제로 입체적인 요철이 되므로 위화감이 없는 영상을 얻을 수 있지만, 표현하는 요철에 따라 폴리곤 수가 증가하는 단점이 있다. 실시간 3DCG 분야에서는 Direct3D 10 및 OpenGL 3.2에서 지오메트리 셰이더가 표준화된 후, Direct3D 11/OpenGL 4에서 테셀레이션이 표준화되어 GPU에 의한 디스플레이스먼트 매핑이 가능하게 되었다.4. 4. 파티클 시스템 (Particle System)

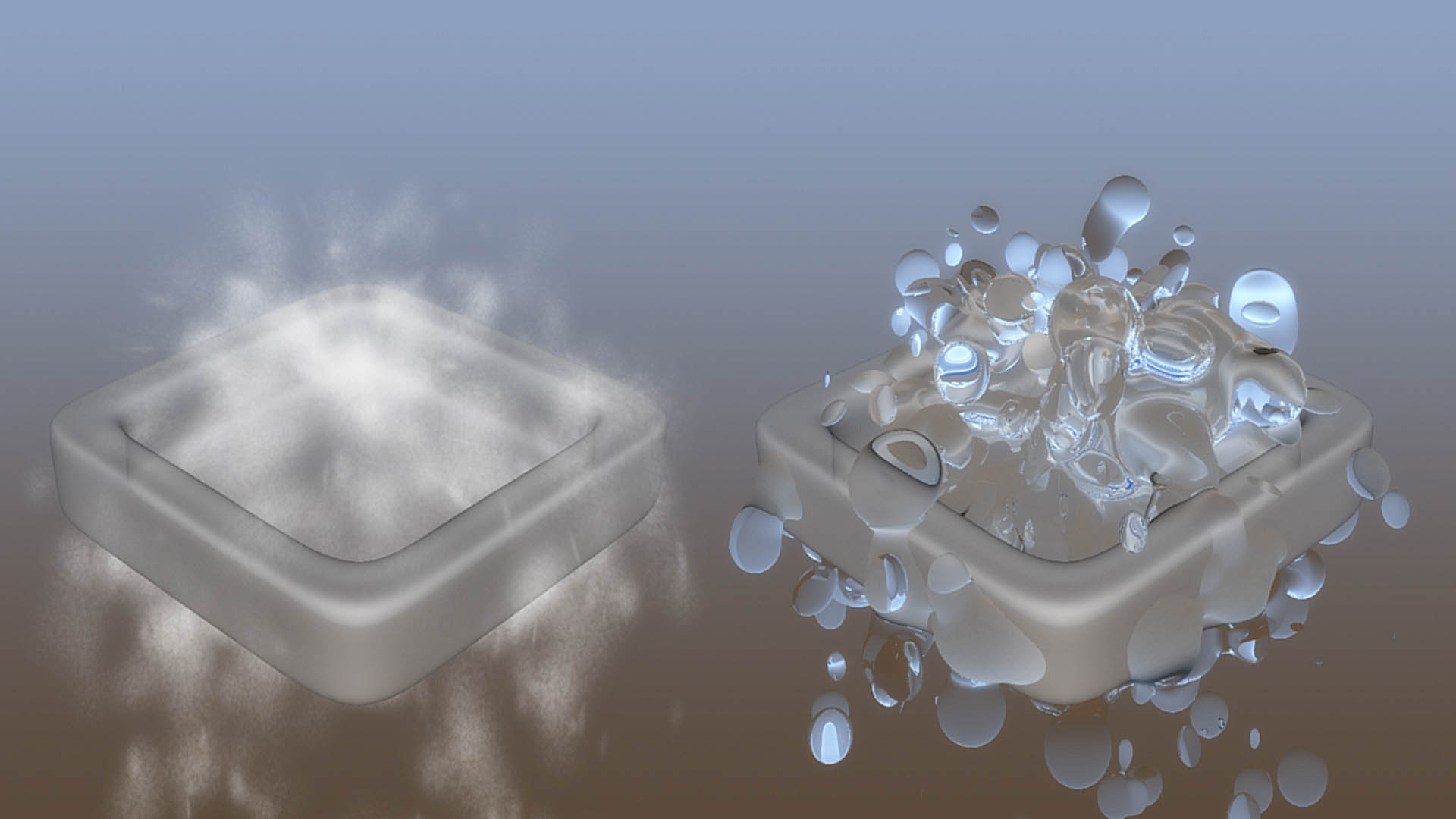

폴리곤은 다각형의 면이므로, 모델에 뚜렷한 표면이 없거나, 모델의 수가 방대하거나, 움직임이 불규칙한 연기나 불꽃 등을 표현하는 데 적합하지 않다. 또한, 모발이나 초목 등은 폴리곤으로 표현하려면 그 양으로 인해 엄청난 인력과 리소스가 필요한 경우가 있다. 파티클(particle)은 이러한 문제를 해결하기 위한 기술이다. 파티클은 이러한 것들을 미세한 입자의 집합으로 표현하고, 확률 모델로 그 움직임과 형태를 처리한다. 고도의 모델링 또는 렌더링 소프트웨어로 처리할 수 있다. 이를 렌더링할 때는 빌보딩이나 메타볼 등의 기술이 사용된다.

4. 5. 세분화 곡면 (Subdivision Surface)

세분화 곡면은 대략적으로 모델링된 폴리곤 메쉬를 메모리상에서 세분화하여 매끄럽고 이음새 없는 형상으로 만드는 기술이다. 적은 폴리곤 수로 형상을 매끄럽게 표현할 수 있으므로 편집이나 변형도 용이하다. 단, 공업용 CAD 등 형상에 높은 정밀도가 요구될 때는 이용할 수 없다.4. 6. 불 연산 (Boolean)

여러 객체 간에 집합 연산을 수행하는 기술이다. 다른 모양과 결합(합집합), 한 모양에서 다른 모양을 깎아냄(차집합), 겹치는 부분만 모양으로 추출(교집합) 등을 할 수 있다.4. 7. 메타볼 (Metaball)

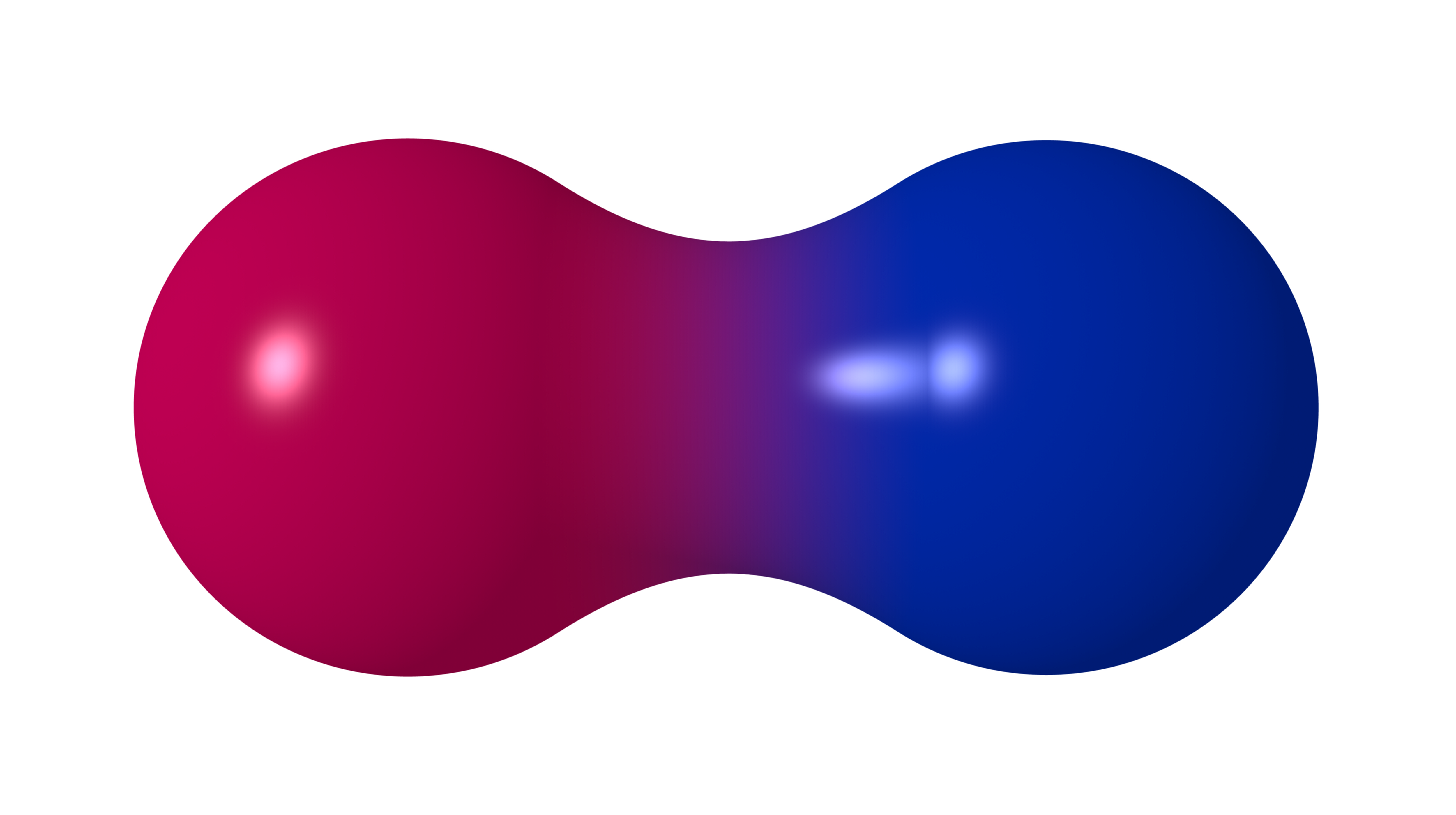

여러 3차원 좌표상의 점을 중심으로 농도 분포를 설정하고, 농도의 임계값을 형상의 표면으로 하는 기술이다. 구형의 형상이 서로 끌어당기는 것처럼 보이는 융합과 반발하는 것처럼 보이는 반전 융합이 있다. 정확한 형상을 만드는 것은 어렵지만, 유기적인 형상을 적은 제어점으로 만드는 데 적합하다. (3DCG) 특유의 개념이 아니라, 2D 이미지 표현에도 사용되는 경우가 있다. 처음에는 그 명칭처럼 구체를 기본으로 했지만, 그 후 개량이 진행되어 구체 이외의 형상도 이용할 수 있게 되었으며, 유기적인 형상을 모델링하는 기술로 활용되고 있다.

모델링 외에도 흐르는 액체의 표현 등에도 사용된다. 렌더링에 필요한 계산량은 많지만 메모리 사용량이 적다는 장점이 있었지만, 현재에는 그러한 리소스가 충실해진데다 유체역학의 계산법도 진보했기 때문에, 영상 제작 현장에서는 외관이 저렴한 메타볼은 거의 사용되지 않는 기술이 되었다.[1]

4. 8. 인버스 키네마틱스 (Inverse Kinematics, IK)

인버스 키네마틱스(Inverse Kinematics|인버스 키네마틱스영어)는 원래 역학의 한 분야이며, 로봇 공학 등에서 주로 사용되는 개념이다. 3차원 컴퓨터 그래픽스에서만 사용되는 전문 용어는 아니다.인간처럼 많은 관절을 가진 동물에서, 관절의 끝부분(말단)의 위치는 항상 그 부모 관절의 위치와 각도에 의해 결정된다. 일반적으로 관절 끝부분의 위치를 계산할 때는 모델의 중심에서 끝부분까지 순서대로 각 관절의 각도를 계산하는 것이 "순방향"이다. 하지만 이 방식으로는, 예를 들어 "책상 위를 손바닥으로 쓰다듬는 움직임"을 표현하기 어렵다. 관절 끝부분의 위치 변화를 계산하기 위해 모델의 중심부터 모든 관절의 각도를 다시 계산해야 하므로 매우 비효율적이다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 끝부분의 위치를 먼저 정하고, 그 위치를 만들기 위한 부모 관절의 각도를 일종의 "역문제"를 푸는 방식으로 구하는 것을 인버스 키네마틱스라고 한다.

예를 들어, 엉덩이-무릎-발과 같은 형태에서 발바닥이 자전거 페달에 붙은 채로 페달이 회전하는 애니메이션을 만든다고 가정해 보자. 이때 페달의 회전에 맞춰 엉덩이, 무릎, 발의 각도를 변경하는 것보다, 발 부분의 이동에 따라 발-무릎-엉덩이 순으로 각 관절의 움직임을 결정하는 것이 더 자연스러운 애니메이션을 만들 수 있다.

4. 9. 셰이딩 (Shading)

(flat shading영어)

(Gouraud shading영어)

(Phong shading영어)