갈대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

갈대는 벼과에 속하는 여러해살이풀로, 하천이나 호수 주변에 군락을 이루며 자란다. 전 세계 온대 및 아한대 지역에 널리 분포하며, 특히 알칼리성 서식지나 기수 지역에서 흔히 발견된다. 갈대는 뿌리줄기와 곧게 뻗은 줄기를 가지며, 여름철에 원추꽃차례를 형성한다. 어린 순은 식용으로, 줄기는 다양한 공예품과 펄프의 원료로 사용되며, 한방에서는 약재로도 활용된다. 또한, 자연 정화 작용과 서식지 제공에도 기여한다. 북미에서는 외래종인 큰물억새의 침입으로 인한 생태계 교란 문제가 발생하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 진퍼리새족 - 갈대속

갈대속은 전 세계 습지에서 흔히 볼 수 있는 키 큰 여러해살이풀로, 큰 군락을 이루어 서식처를 제공하고 과거 지붕 재료로 쓰였으며, 생태적 가치와 수질 정화 기능이 있지만 일부는 침입종으로 생태계를 위협하기도 한다. - 진퍼리새족 - 풍지초

풍지초는 긴 포복경을 가진 여러해살이풀로, 일본 고유종이며 산간 부락 활엽수림 지역의 계곡 옆 바위 위에서 군생하고, 8-10월에 원추꽃차례를 이루며 개화하는 풍지초속의 유일한 종이다. - 염생식물 - 갈대속

갈대속은 전 세계 습지에서 흔히 볼 수 있는 키 큰 여러해살이풀로, 큰 군락을 이루어 서식처를 제공하고 과거 지붕 재료로 쓰였으며, 생태적 가치와 수질 정화 기능이 있지만 일부는 침입종으로 생태계를 위협하기도 한다. - 염생식물 - 퉁퉁마디

퉁퉁마디는 전 세계 염습지에 분포하며 갯산호라고도 불리는 염생식물로, 식용, 약용, 환경 정화 효과가 있지만 서식지 개발과 환경 변화로 멸종 위기에 처해 보호가 필요하다. - 벼과 - 개보리

개보리는 한국 북부와 유라시아 대륙 온대 지역에 분포하는 외떡잎식물로, 목초로 널리 이용되며 방목지나 엔실리지용으로 가치가 높다. - 벼과 - 갯쥐꼬리풀

갯쥐꼬리풀은 염분 농도가 높은 지역에서 자라는 여러해살이 풀로, 번식력이 강해 생태계 교란을 일으키며 토착종과의 잡종 형성, 물 순환 방해, 서식지 파괴 등의 부정적인 영향을 미쳐 제초제를 이용한 방제가 이루어지고, 기후 변화로 인해 확산 가능성이 있어 지속적인 감시와 연구가 필요한 식물이다.

2. 명칭

갈대의 원래 이름은 "아시"였지만, "악(惡)"과 통하기 때문에 "요시"로 바뀌었다.[1] 일본의 토착 식물로, 『일본서기』에 기록된 일본의 별명 도요아시하라노치이오아키노미즈호노쿠니에서 볼 수 있듯이[3], 헤이안 시대 무렵까지는 "아시"라고 불렸던 것으로 보인다. 『사라시나 일기』에서도 간토 평야의 광경을 "무사시노의 명화로 알려진 무라사키도 피어 있지 않고, 아시와 오기가 말을 탄 사람이 숨을 정도로 무성하게 자라고 있다"라고 묘사하고 있다.

''Phragmites australis''는 넓은 지역에 걸쳐 군락(습지)을 형성하며, 그 면적은 1km² 이상일 수 있다. 조건이 적합하면 1년에 5m 이상 수평으로 뿌리줄기를 통해 퍼져 나갈 수 있다. 습지, 최대 1m 깊이의 물, 심지어 부유하는 매트에서도 자랄 수 있다. 곧게 선 줄기는 2m에서 4m까지 자라며,[1] 가장 키가 큰 식물은 여름이 덥고 토양이 비옥한 지역에서 자란다.

8세기, 일본에서 율령제가 시행되어 전국으로 확산되면서, 인명이나 토지 이름에 자주 쓰이는 상서로운 한자 두 글자를 사용하는 호자(好字)가 일반화되었다. "아시"에 대해서도 "악(惡)"을 연상시켜 불길하다고 여겨, "악(惡)"의 반대 의미인 "좋을(良)"으로 바꾸어 "葦原"이 "吉原"이 되는 등 "요시"가 되었다. 이러한 경위 때문에 "아시", "요시"라는 호칭의 차이는 지역에 따라 달라지는 것이 아니라, 신구(新舊)의 차이밖에 없다. 현재도 표준적인 일본 이름으로는 요시가 사용된다. 이러한 이름은 비슷한 모습의 벼과 식물에도 유용되어, クサヨシ, 아이아시 등 일본 이름에도 사용되고 있다.

간사이 지방에서는 돈을 의미하는 "오아시"와 통하기 때문에 "아시"라는 이름이 남아있다.[3]

3. 분포 및 생육 환경

2004년 6월 16일에 제주도 남제주군 대정지역에서 신제 3기인 4~10만년으로 추측되는 갈대 화석이 발굴되어, 한국에서 오래된 갈대 화석으로 본다.

갈대는 전 세계의 온대에서 아한대에 걸쳐 널리 분포한다.[1] 일본에서는 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 큐슈, 오키나와에 분포한다.

못, 늪, 강둑, 습지 등 물가에 자생한다. 염분을 견디는 성질이 있으며, 주로 하천 하류역에서 기수역 상부, 또는 갯벌 육지 쪽에 광대한 덤불(줄풀 군락)을 형성하며, 경우에 따라 최대 100헥타르(ha)에 이른다. 뿌리는 물에 잠기지만 물 밖으로 나오기도 하며, 특히 갯벌에서는 썰물 때 드러난다. 물 흐름이 적은 곳에서 자라며, 많은 줄기가 수중에 나란히 서 있기 때문에 뿌리 부분에는 진흙이 쌓이기 쉽다.

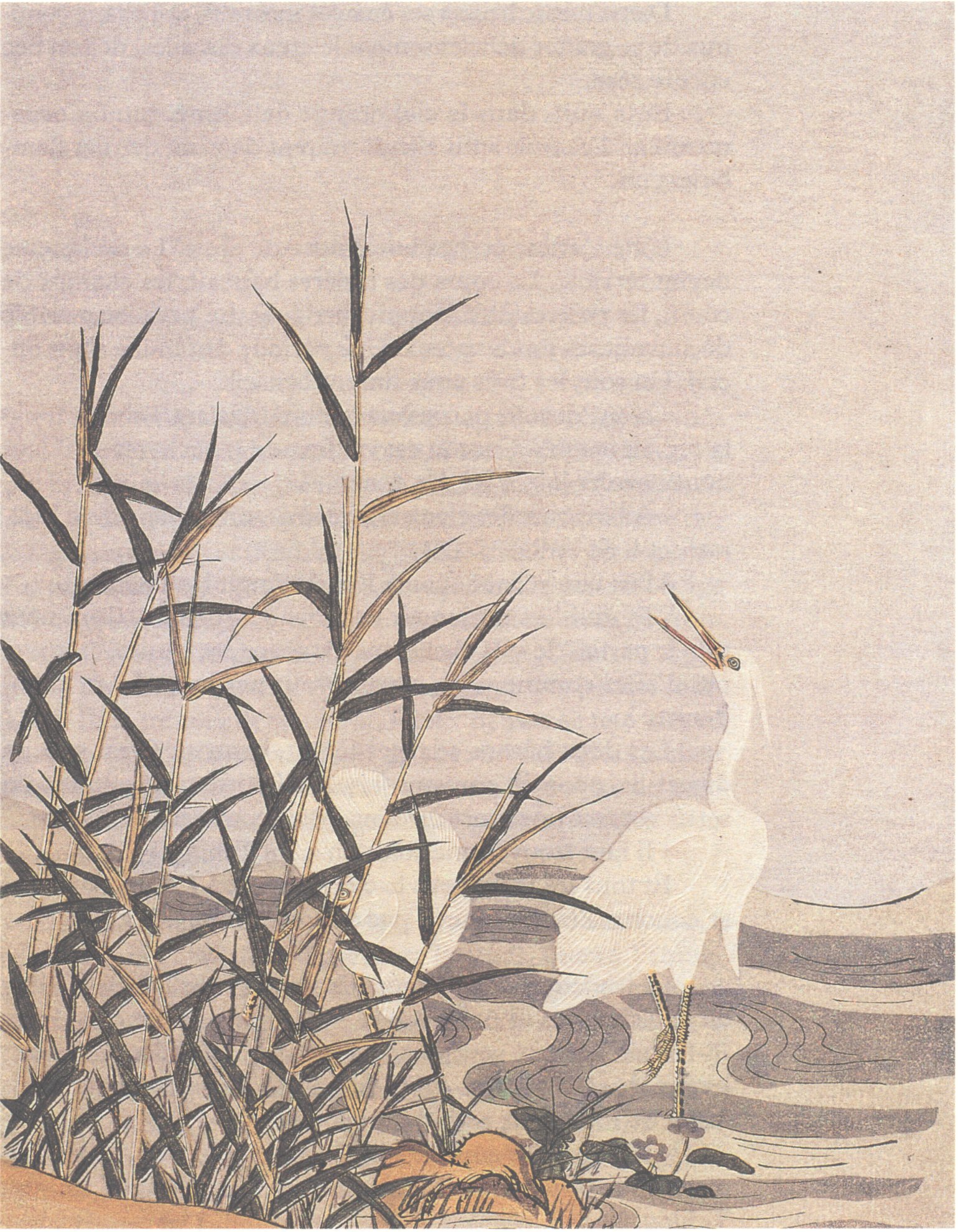

갈대 줄기는 많은 동물의 서식지 및 은신처로도 이용된다. 유럽과 아시아에서는 특히 수염치, 휘파람새, 쇠백로, 큰기러기와 같은 조류와 깊은 관련이 있다. 진흙 표면에는 복족류와 게 등이 다수 서식한다. 갈대밭게는 이 환경에서 이름을 따왔다.

줄풀 군락은 자연 정화 작용을 가지고 많은 생물의 근거지가 되고 있기 때문에 그 가치가 재평가되고 있으며, 줄풀 군락 복원 사업이 시행되고 있는 지역도 있다.

4. 형태

잎은 길이 18cm~60cm, 너비 1cm~6cm이다.[1] 꽃은 늦여름에 길이 15cm~40cm의 짙은 자주색의 밀집된 원추꽃차례로 핀다.[1] 나중에는 수많은 길고, 가늘고, 뾰족한 작은 이삭이 길고 부드러운 털 때문에 회색으로 변한다. 이 털들은 결국 미세한 종자가 퍼지는 것을 돕는다.

최근 연구에서는 북미에서 도입종과 토종 ''Phragmites australis''의 형태학적 차이를 밝혔다. 유라시아 표현형은 1mm가 넘는 북미 표현형과 달리 최대 0.9mm의 더 짧은 혀(ligule), 3.2mm가 넘는 북미 표현형과 달리 3.2mm 미만의 더 짧은 穎(glume)(하지만 이 특징은 어느 정도 겹친다.) 그리고 줄기(culm) 특징으로 구분할 수 있다.

갈대는 대형 여러해살이풀이다. 하천, 호수 등의 물가에 키가 큰 대규모 군락을 형성한다. 땅속에는 길게 뻗는 유백색의 뿌리줄기가 있으며, 마디에서 수염뿌리를 내민다. 조건이 좋으면 1년에 약 5m 자란다.

'줄기'라고 부르는 수직으로 선 줄기는 높이 1m~3m에 이르며, 더운 여름일수록 잘 자란다. 지상 줄기는 속이 비어 있으며, 갈대와 달리 줄기 마디에는 털이 없다. 줄기에 비스듬히 잎이 어긋나게 뻗어 있으며, 길이 20cm~50cm, 너비 2cm~3cm의 가늘고 긴 피침형이며, 잎 끝은 처진다. 잎 기부는 줄기를 감싸는 잎집이 되고, 줄기에서 떨어져 엽신이 된다. 엽신 기부 양쪽에는 엽이(잎귀)라고 하는 작은 귀 모양으로 돌출된 돌기 부분이 있으며, 잎집 입구에는 털이 줄지어 나 있는 것이 특징이다.

꽃이 피는 시기는 여름부터 가을(8~10월)이며, 줄기 끝에서 이삭이 나오고, 꽃은 처음에는 짙은 자주색을 띠었다가 황갈색으로 변하며, 작은 이삭이 많이 달린 길이 15cm~40cm의 대형 원추꽃차례에 빽빽하게 들어찬다. 꽃차례는 억새처럼 한쪽으로 치우치지 않는다. 작은 이삭은 길이 10mm~17mm이며, 2~4개의 작은 꽃이 있으며, 첫 번째 작은 꽃은 수꽃, 나머지는 양성화이고 기부에 털이 빽빽하게 나 있다. 열매는 영과이며, 모양은 선형의 타원형이고, 익으면 작은 이삭과 거의 같은 길이의 흰 털이 생겨 까끄라기처럼 보인다.

갈대는 바람이 불어 땅에 쓰러져도 줄기가 유연하여 부러지지 않고, 이내 일어서서 위쪽으로 자란다. 또한 갈대는 다른 식물이 자라지 않는 순군락을 만든다. 갈대의 타감작용에 대해서는, 다량으로 함유된 갈로탄닌이 분해되어 메소슈우산(MOA)이라는 물질이 생성되고, 이것이 잡초의 발생을 억제하는 알렐로케미컬로 보고되고 있다. 갈로탄닌은 많은 식물에 함유되어 있는 대표적인 가수분해성 타닌이다. 또한 메소슈우산은 타르타르산 또는 2-하이드록시말론산이라고도 하며, 다량으로 섭취하면 독성이 있는 물질이다.

유사종으로는 갈대가 있으며, 지표에 포복경을 뻗고 마디에 털이 있으며, 엽신 기부는 귀 모양으로 돌출되지 않고, 잎집 상부가 적자색인 점이 다르다.

5. 생태

갈대는 습지나 냇가, 호숫가에 무리 지어 자라는 여러해살이풀이다. 뿌리줄기 마디에서 노란색 수염뿌리가 많이 나고, 줄기는 곧게 서며 속이 비어 있다. 잎은 가늘고 긴 피침형으로 끝이 뾰족하며, 잎집은 줄기를 둘러싸고 털이 있다.

최근 연구에 따르면 북미에서는 유라시아에서 도입된 큰물억새(*Phragmites australis* subsp. *australis*)와 토종 큰물억새(*P. a.* subsp. *americanus*)를 형태학적으로 구분할 수 있다. 유라시아 표현형은 더 짧은 혀(ligule)와 영(glume)을 가지며, 줄기(culm) 특징으로도 구분 가능하다.

유사종으로는 갈대가 있는데, 갈대는 지표에 포복경을 뻗고 마디에 털이 있으며, 엽신 기부는 귀 모양으로 돌출되지 않고, 잎집 상부가 적자색인 점이 다르다.

5. 1. 생장

뿌리줄기의 마디에서 많은 황색의 수염뿌리가 난다. 줄기는 마디가 있고 속이 비었으며, 높이는 3m 정도이다. 잎은 긴 피침형이며 끝이 뾰족하다. 잎집은 줄기를 둘러싸고 털이 있다. 꽃은 8~9월에 피고, 수많은 작은꽃이삭이 줄기 끝에 원추꽃차례로 달리며, 처음에는 자주색이다가 담백색으로 변한다. 포영은 호영보다 짧고 3맥이 있으며, 첫째작은꽃은 수꽃이다. 양성소화의 호영은 안쪽으로 말려서 끝이 까락처럼 되고, 수술은 3개이며 꽃밥은 2mm 정도이다. 열매는 영과이고 종자에 관모가 있어 바람에 쉽게 날려 멀리 퍼진다. 번식은 종자와 땅속줄기로 잘 된다.[1]''Phragmites australis''는 일반적으로 광범위한 군락(습지라고도 함)을 형성하는데, 그 면적은 1km² 이상일 수도 있다. 조건이 적합하면 1년에 5m 이상 수평으로 뿌리줄기를 통해 확산될 수도 있다. 습지, 최대 1m 정도의 정수역, 심지어 부유하는 매트에서도 자랄 수 있다. 곧게 선 줄기는 2m에서 4m까지 자라며, 가장 키가 큰 식물은 여름이 덥고 토양이 비옥한 지역에서 자란다.

잎은 길이 18cm에서 60cm, 너비 1cm에서 6cm이다.[1] 꽃은 늦여름에 길이 15cm에서 40cm의 짙은 자주색의 밀집된 원추꽃차례로 피어난다.[1] 나중에 수많은 길고, 가늘고, 뾰족한 작은 이삭이 길고 부드러운 털의 성장으로 인해 회색으로 변한다. 이것들은 결국 미세한 종자의 확산을 돕는다.

갈대는 특히 알칼리성 서식지에서 흔히 발견되는 정수식물(수생식물)이며, 기수(염분이 섞인 물)도 견딜 수 있으므로 하구의 상류 가장자리와 바다에 때때로 침수되는 다른 습지(예: 목초지)에서 자주 발견된다.

갈대는 가축에 의해 정기적으로 방목되는 경우 억제된다. 이러한 조건 하에서 갈대는 초원의 잔디 사이에 작은 새싹으로 자라거나 완전히 사라진다.

대형의 여러해살이풀이다. 하천, 호수 등의 수변에 키가 큰 대규모 군락을 형성한다. 땅속에는 길게 뻗는 유백색의 뿌리줄기가 있으며, 마디에서 수염뿌리를 내민다. 조건이 좋으면 1년에 약 5m 자란다.

'줄기'라고 부르는 수직으로 선 줄기는 높이 1m에서 3m에 이르며, 더운 여름일수록 잘 자란다. 지상줄기는 속이 비어 있으며, 갈대와 달리 줄기 마디에는 털이 없다. 줄기에 비스듬히 잎이 어긋나게 뻗어 있으며, 길이 20cm에서 50cm, 너비 2cm에서 3cm의 가늘고 긴 피침형이며, 잎 끝은 처진다. 잎 기부는 줄기를 감싸는 잎집이 되고, 줄기에서 떨어져 엽신이 된다. 엽신 기부 양쪽에는 엽이(잎귀)라고 하는 작은 귀 모양으로 돌출된 돌기 부분이 있으며, 잎집 입구에는 털이 줄지어 나 있는 것이 특징이다.

꽃 시기는 여름부터 가을(8~10월)이며, 줄기 끝에서 이삭이 나오고, 꽃은 처음에는 짙은 자주색을 띠었다가 황갈색으로 변하며, 작은 이삭이 많이 달린 길이 15cm에서 40cm의 대형 원추꽃차례에 밀집해 있다. 꽃차례는 억새처럼 한쪽으로 치우치지 않는다. 작은 이삭은 길이 10mm에서 17mm이며, 2~4개의 작은 꽃이 있으며, 첫 번째 작은 꽃은 수꽃, 나머지는 양성화이고 기부에 털이 빽빽하게 나 있다. 열매는 영과이며, 모양은 선형의 타원형이고, 익으면 작은 이삭과 거의 같은 길이의 흰 털이 생겨 까끄라기처럼 보인다.

갈대는 바람이 불어 땅에 쓰러져도 줄기가 유연하여 부러지지 않고, 이내 일어서서 위쪽으로 자란다. 또한 갈대는 다른 식물이 자라지 않는 순군락을 만든다.

5. 2. 타감 작용 (Allelopathy)

큰물억새(*Phragmites australis* subsp. *australis*)는 토종 식물을 제압하고 지역 식물 생물다양성을 감소시킨다. 토종 동물상에 적합하지 않은 빽빽한 덤불을 형성하며, 물피, 흑삼릉(Typha), 토종 난초 등 토종 식물 종들을 대체한다.[5] 큰물억새는 지상부 생체량이 높아 다른 식물에 빛을 차단하여 지역이 빠르게 큰물억새 단일 재배로 변하게 한다. 분해되는 큰물억새는 토종 습지 식물보다 습지 퇴적 속도를 더욱 빠르게 증가시킨다.[5]큰물억새는 토종 *P. australis* subsp. *americanus*를 포함한 북아메리카의 다른 많은 정수식물 습지 식물에 심각한 문제를 야기한다. 큰물억새가 방출하는 갈산은 자외선에 의해 분해되어 메속살산을 생성하여, 취약한 식물과 묘목에 두 가지 유해한 독소를 동시에 가한다.[6][7]

갈대의 타감작용은 다량으로 함유된 갈로탄닌이 분해되어 메소슈우산(MOA)이라는 물질이 생성되고, 이것이 잡초의 발생을 억제하는 알렐로케미컬로 작용하기 때문이다. 갈로탄닌은 많은 식물에 함유되어 있는 대표적인 가수분해성 타닌이다. 메소슈우산은 타르타르산 또는 2-하이드록시말론산이라고도 하며, 다량으로 체내에 섭취되면 독성이 있는 물질이다.

5. 3. 수질 정화

갈대는 알칼리성 서식지에서 흔히 발견되는 정수식물이며, 기수도 견딜 수 있어 하구 상류나 바닷물에 침수되는 습지에서 자주 발견된다.[6] 남반구 갈대(*P. australis*)는 갯질경과 유사한 온실가스 배출량을 보였지만,[3] 다른 연구에서는 토착 염생식물보다 메탄 배출량이 많고 이산화탄소 흡수량이 크다는 결과도 나왔다.[4]큰물억새는 토종 식물을 제압하고 지역 식물의 생물다양성을 감소시킨다. 토종 동물상에 적합하지 않은 빽빽한 덤불을 형성하며, 물피, 흑삼릉, 토종 난초 등을 대체한다.[5] 또한, 분해되는 큰물억새는 토종 습지 식물보다 습지 퇴적 속도를 더욱 빠르게 증가시킨다.[5]

큰물억새가 방출하는 갈산은 자외선에 의해 분해되어 메속살산을 생성하여, 취약한 식물과 묘목에 해로운 독소로 작용한다.[6][7] 큰물억새는 제거가 매우 어려운데, 가장 효과적인 제거 방법 중 하나는 2~3시즌에 걸쳐 태우는 것이다. 뿌리가 깊고 강해서 한 번의 태우기로는 충분하지 않다.[8]

줄풀 군락은 자연 정화 작용을 가지고 많은 생물의 서식지가 되기 때문에 그 가치가 재평가되고 있으며, 줄풀 군락 복원 사업이 시행되는 곳도 있다.

5. 4. 서식지 제공

갈대는 알칼리성 서식지에서 흔히 발견되는 정수식물(수생식물)이며, 기수(염분이 섞인 물)도 견딜 수 있어 하구의 상류 가장자리와 바다에 때때로 침수되는 습지에서 자주 발견된다.[6] 남반구 갈대(*P. australis*)는 갯질경이와 유사한 온실가스 배출량을 보였으나,[3] 다른 연구에서는 토착 뉴잉글랜드 대습지의 염생식물보다 메탄 배출량이 더 많고 이산화탄소 흡수량이 더 크다는 결과가 나왔다.[4]갈대는 가축 방목 시 억제되는데, 이러한 조건에서 갈대는 초원의 잔디 사이에 작은 새싹으로 자라거나 완전히 사라진다. 유럽에서는 전통적인 방목이 중단된 습한 초원을 제외하고는 갈대가 침입종으로 드물게 나타난다.

6. 이용

갈대는 예로부터 다양한 용도로 활용되어 온 친숙한 식물이다. 어린순은 식용으로, 이삭은 빗자루나 솜 대용으로 사용되었다. 성숙한 줄기는 갈대발, 삿자리 등을 엮거나 펄프 원료로 쓰였다. 한방에서는 약재로도 이용되었는데, 뿌리줄기는 노근(蘆根), 줄기는 노경(蘆莖), 잎은 노엽, 꽃은 노화라 하여 진토, 소염, 이뇨, 해열, 해독 등에 사용되었다.[11]

한국 고전문학에서는 갈꽃이 한가롭고 평화로운 정경을 묘사하는 소재로 사용되었으며, 《삼국사기》에는 봉상왕 폐위와 관련된 기록에 갈대잎이 등장한다. 일본 신화에서는 국토를 풍위원(豊葦原)이라 칭했는데, 이는 전국에 갈대가 무성했던 것에서 유래했다. 히루코 신화에서는 갈대배가 등장하기도 한다.

갈대는 식물 전체를 식용할 수 있다. 어린 줄기, 땅속줄기, 씨앗 등을 먹을 수 있으며, 줄기로는 친환경적인 빨대를 만들 수도 있다.[1] 갈대는 초가집 지붕 재료로도 사용되며, 뿌리털은 폐수 속 불순물을 걸러내는 기능이 있어 식물정화에 활용된다. 또한 바이오매스의 원천으로도 주목받고 있다.

곧게 뻗은 갈대 줄기는 목질화되어 발(簾)을 만들거나 지붕 재료, 피리나 악기의 리드 등으로 활용된다. 갈대피리는 그리스 신화에서 요정 쉬링크스와 수신 판의 이야기에도 등장한다.

갈대는 붓펜 재료로도 사용되었으며,[17] 뿌리줄기는 노근(蘆根)이라 불리며 한방에서 약재로 쓰인다.[11] 민간요법에서는 부종이나 구토를 멈추는 데 사용되었다.

옛날 일본에서는 갈대를 벼논에 깔아 짚 대용으로 사용하거나, 갈대즙으로 잡초 발생을 억제하고 비료로 활용했다. 이는 『하리마 풍토기』에도 기록되어 있다.

현대에 들어서는 제지 원료인 갈대펄프가 화장지, 종이컵 등으로 가공되고 있으며, 소련, 루마니아, 일본 등에서 제조 공장이 가동되거나 소량 생산되고 있다. 이 외에도 연료, 어구 등 다양한 용도로 활용되거나 연구가 진행 중이다.[18]

6. 1. 전통적 이용

어린순은 식용하며 이삭은 빗자루를 만들고 이삭의 털은 솜대용으로 사용하였다. 성숙한 줄기는 갈대발·삿자리 등을 엮는데 쓰이고, 또 펄프원료로 이용한다. 한방에서는 봄에서 가을 사이에 채취하여 수염뿌리를 제거하고 햇볕에 말린 것을 약재로 사용하며, 부위에 따라 뿌리줄기를 노근(蘆根), 줄기를 노경(蘆莖), 잎을 노엽, 꽃을 노화라 하여 진토·소염·이뇨·해열·해독에 사용한다.[11]한국의 고전문학에서는 갈꽃을 한가롭고 평화스런 정경을 읊는 시재(詩材)로 다루었다. 또 《삼국사기》에 봉상왕을 폐위하는 데 뜻을 같이 하는 사람들이 그 표지로 갈대잎을 모자에 꽂았다고 하는 기록이 있다.

줄기는 친환경적인 빨대를 만드는 데 사용할 수 있다. 식물의 많은 부분을 먹을 수 있는데, 어린 싹은 날것으로 또는 익혀서 먹을 수 있다. 손상된 줄기에서 나온 굳은 수액은 신선하게 먹거나 구워 먹을 수 있다. 줄기는 말려서 갈고, 체에 치고, 수분을 공급하고 마시멜로처럼 구울 수 있다. 씨앗은 으깨서 열매와 물을 섞어 죽을 만들어 먹을 수 있다. 뿌리는 부들의 뿌리와 비슷하게 조리할 수 있다.[1]

갈대는 유럽을 비롯한 전 세계의 전통적인 초가집 지붕을 이는 주요 재료이다. 이 식물은 뿌리털이 폐수 속 불순물을 걸러내는 데 탁월하기 때문에 식물정화 또는 자연적인 수처리 시스템에 광범위하게 사용된다.

곧게 뻗는 줄기는 목질화되어 재료로 활용할 수 있다. 예로부터 다양한 형태로 이용되어 친숙하다. 가볍고 튼튼한 막대기로 다양하게 사용되었고, 특히 갈대 줄기로 만든 발은 'よしず(요시즈)'라고 불리며 옛부터 이용되어 왔다. 또한 지붕 재료로도 적합하여 초가집 지붕을 이을 때 현재에도 사용되고 있다.

갈대 줄기는 대나무와 마찬가지로 속이 비어 있어서 피리로 가공하기에도 적합하며, 갈대피리라는 것이 있다. 또한, 비파의 ‘설(舌)’이나, 중동의 클라리넷과 비슷한 악기와 주르나, 서양 목관악기의 진동음원부인 「리드」로도 활용된다.

구하기 쉽고 두께 조절이 용이하여 새 깃털과 함께 붓펜으로 사용되었다.[17]

뿌리줄기를 말린 것은 생약이 되며, '''노근'''(蘆根)이라 하여 한방에서는 이뇨, 소염, 해갈, 진토에 처방된다. 민간요법에서는 부종, 구토를 멈추는 약으로 이용된다.

옛날 일본에서는 갈대를 베어 벼논에 깔아 짚으로 사용하고, 갈대에서 나오는 검은 즙으로 잡초 발생을 억제하는 데 이용했다. 또한 동시에 깔아 놓은 갈대는 분해되어 벼의 비료가 되었다. 나라 시대 초기의 편찬물이라는 『하리마 풍토기』에 "짚을 까는 마을"이라는 기록이 남아 있어, 옛날부터 갈대와 같은 풀을 베어 벼논에 깔아 비료로 이용했음을 알 수 있다.

봄에 나는 죽순 모양의 어린 순은 식용이 가능하다. 수확 시기는 4월에서 5월경이며, 수확한 어린 순은 껍질을 벗겨 삶아 물에 헹군다. 얇게 썬 것을 나물, 초절임, 조림, 국거리 등으로 이용한다. 또한 죽순밥처럼 쌀과 함께 넣고 밥을 지어 죽순밥으로도 만들 수 있다.

6. 2. 현대적 이용

어린순은 식용하며 이삭은 빗자루를 만들고 이삭의 털은 솜 대용으로 사용하였다. 성숙한 줄기는 갈대발·삿자리 등을 엮는 데 쓰이고, 또 펄프 원료로 이용한다. 한방에서는 봄부터 가을 사이에 채취하여 수염뿌리를 제거하고 햇볕에 말린 것을 약재로 사용하며, 부위에 따라 뿌리줄기를 노근(蘆根), 줄기를 노경(蘆莖), 잎을 노엽, 꽃을 노화라 하여 진토·소염·이뇨·해열·해독에 사용한다.[11]줄기는 친환경적인 빨대를 만드는 데 사용할 수 있다. 식물의 많은 부분을 먹을 수 있는데, 어린 싹은 날것으로 또는 익혀서 먹을 수 있다. 손상된 줄기에서 나온 굳은 수액은 신선하게 먹거나 구워 먹을 수 있으며, 줄기는 말려서 갈고, 체에 치고, 수분을 공급하고 마시멜로처럼 구울 수 있다. 씨앗은 으깨서 열매와 물을 섞어 죽을 만들어 먹을 수 있고, 뿌리는 부들의 뿌리와 비슷하게 조리할 수 있다.[1]

갈대는 유럽을 비롯한 전 세계의 전통적인 초가집 지붕을 이는 주요 재료이다. 이 식물은 뿌리털이 폐수 속 불순물을 걸러내는 데 탁월하기 때문에 식물정화 또는 자연적인 수처리 시스템에 광범위하게 사용된다. 또한 바이오매스의 원천으로서 뛰어난 잠재력을 보여준다.

제지 원료인 갈대펄프는 중국 호남성 동정호 주변이나 상하이 숭명도 등에서 실용화되어 화장지나 종이컵 등으로 가공되고 있다. 또한 구 소련과 루마니아에서도 제조 공장이 가동된 적이 있으며, 일본 국내에서도 시가현 비와호산 갈대를 이용해 명함이나 엽서 용으로 소량 생산되고 있다.[18]

이 외에도 연료, 어구, 갈대 펄프 등의 용도가 있으며, 현재도 이용되는 것과 연구가 진행되고 있는 것도 있다.[18]

7. 문화

고구려 봉상왕을 폐하고 미천왕을 옹립할 때, 국상 창조리는 모자에 갈대잎을 꽂아 거사에 동참하는 무리들에게 표시를 하였다.

그리스 신화에는 거인 폴리페모스가 갈라테이아를 사랑했으나, 그녀가 목동 아키스와 사랑에 빠진 것을 알고 질투하여 아키스를 죽였다는 이야기가 있다. 갈라테이아는 아키스의 피를 강물로 바꾸었고, 그의 모습이 강물에 비치자 갈대 싹이 돋아났다고 한다. 또 다른 이야기로는 판이라는 신이 요정을 쫓아가자 요정이 갈대로 변했고, 판이 그 갈대로 악기를 만들어 연주했다는 이야기가 있다. 갈대의 꽃말인 '깊은 애정'은 이러한 설화에서 유래했다고 한다.

고사기의 천지 창조 부분에는 처음 두 신이 탄생하는 모습을 "갈대 새싹과 같이 돋아나는 것에 의거하여"라고 표현했다. 이로 인해 일본의 옛 이름은 풍요로운 갈대밭의 벼 이삭이 무성한 나라이다. 고대 이집트의 사자의 서에는 사람이 죽은 후에 갈 수 있는 낙원인 아알이 갈대가 무성한 원야로 묘사되어 있다.

유럽 문학에서 블레즈 파스칼의 『팡세』에 나오는 "인간은 생각하는 갈대(roseau pensant프랑스어)이다"라는 구절은 유명하다. 장 드 라 퐁텐의 우화 「떡갈나무와 갈대」(Le chêne et le roseau프랑스어)에서는 강한 떡갈나무가 쓰러지는 반면, 갈대는 유연하게 대처하여 살아남는 모습이 대비된다.

"난바(難波)의 갈대는 이세의 해오라기(ハマオギ)"는 사물의 이름이 지역에 따라 다르다는 것을 의미한다. "갈대 속에서 천장을 엿보다"는 좁은 시야로는 사물을 제대로 파악할 수 없다는 의미로, 중국의 장자에 나오는 "대나무 관으로 하늘을 엿보다"와 같은 뜻이다. "모든 바람에 흔들리는 갈대"는 상황에 따라 주관을 바꾸는 것을, "꺾인 갈대"나 "갈대에 기대다"는 믿을 수 없음을 뜻하는 속담이다.

7. 1. 한국

두산백과에 갈대잎의 일화가 보장왕이라고 나오는 경우가 있는데, 이것은 명백한 오류이며 봉상왕이 맞다.이 내용은 국상 창조리가 봉상왕을 폐하고 미천왕을 옹립할 때의 이야기이다. 원문 마지막 줄에 乃以蘆葉揷冠(내이노엽삽관)이라는 내용이 바로 모자에 갈대잎을 꽂았다는 내용이다.

만엽집에는 갈대를 蘆(로), 葦(위), 安之(안지), 阿之(아지) 등으로 적어 50수 가까이 읊고 있다. 和歌(와카)에서 다양한 별칭이 사용되는 것도 특징인데, 함오기(ハマオギ), 힘로그사(ヒムログサ), 타마에구사(タマエグサ), 나니와구사(ナニワグサ) 등의 별명이 사용되는 외에 방언으로는 스고로(スゴロ, 아오모리), 아세(アセ, 와카야마), 코키(コキ, 나루미), 토보시(トボシ, 타리미즈), 히히다케(ヒーヒーダケ, 쿠시키노) 등의 말이 일부 지역에 아직 남아 있다.

7. 2. 일본

일본에서는 본래 갈대를 "아시"(アシ)라고 불렀으나, "나쁘다"는 뜻의 "悪し"(아시)와 발음이 같아 "좋다"는 뜻의 "요시"(ヨシ)로 바꾸어 부르게 되었다.[1] 이러한 이유로 "아시"와 "요시"라는 호칭의 차이는 지역에 따른 것이 아니라, 시대에 따른 것이다. 오늘날에도 표준적인 일본 이름으로는 요시가 사용된다.8세기, 일본에서 율령제가 시행되면서 전국적으로 사람 이름이나 땅 이름에 좋은 의미를 가진 두 글자 한자를 사용하는 것이 일반화되었다. "아시"는 "나쁘다"(悪し)는 의미를 연상시켜 불길하다고 여겨져, 반대 의미인 "좋다"(良し)로 바뀌었고, "葦原"(아시하라)가 "吉原"(요시하라)가 되는 등 "요시"가 되었다.

일본서기에 기록된 일본의 별명인 豊葦原千五百秋瑞穂国에서 볼 수 있듯이, 헤이안 시대 무렵까지는 "아시"라고 불렸던 것으로 보인다.[2] 更級日記에서도 간토 평야의 풍경을 "무사시노의 명화로 알려진 ムラサキ도 피어 있지 않고, 아시와 オギ가 말을 탄 사람이 숨을 정도로 무성하게 자라고 있다"라고 묘사하고 있다.

만엽집에는 갈대를 蘆, 葦, 安之, 阿之 등으로 적어 50수 가까이 읊고 있다. 와카(和歌)에서 다양한 별칭이 사용되는 것도 특징인데, 함오기(ハマオギ), 힘로그사(ヒムログサ), 타마에구사(タマエグサ), 나니와구사(ナニワグサ) 등의 별명이 사용되었다. 방언으로는 스고로(スゴロ, 아오모리), 아세(アセ, 와카야마), 코키(コキ, 나루미), 토보시(トボシ, 타리미즈), 히히다케(ヒーヒーダケ, 쿠시키노) 등의 말이 일부 지역에 아직 남아 있다.

간사이 지방에서는 돈을 의미하는 "お足"(오아시)와 통하기 때문에 "아시"라는 이름이 남아있다.[3]

바다 끝 풍요로운 것을 바라보며 갈대 흩날리는 나니와(難波)에 세월은 흘러가는구나.|『만엽집』|오토모노 야카모치일본어

7. 3. 서양

그리스 신화에 따르면, 외눈박이 거인 폴리페무스는 바다의 여신 갈라테이아를 사랑했다. 어느 날, 폴리페무스는 갈라테이아가 양치기 청년 아키스의 품에 안겨 있는 것을 발견하고 질투에 눈이 멀어 아키스에게 돌을 던져 죽였다. 피투성이가 된 아키스를 본 갈라테이아는 깊이 슬퍼하며, 아키스의 피를 물로 바꾸어 영원히 흐르는 강으로 만들었다. 그리고 피의 색깔이 완전히 물로 변했을 때, 아키스의 모습이 나타났다. 갈라테이아는 그 모습을 응시하고 있었고, 점차 갈라테이아의 팔은 길게 뻗어 나갔으며 어깨에서는 녹색 잎이 나서 갈대가 되었다고 하는 전설이 있다.[19]블레즈 파스칼의 『팡세』에는 "인간은 생각하는 갈대(roseau pensant프랑스어)이다"라는 구절이 있다. 장 드 라 퐁텐의 우화 「떡갈나무와 갈대」(Le chêne et le roseau프랑스어)에서는 교만한 떡갈나무가 쓰러지는 것과 달리, 스스로 휘어져 풍우를 피한 갈대의 모습이 그려져 있다.

"모든 바람에 흔들리는 갈대"는 프랑스 속담으로, 상황에 따라 원칙을 저버리는 것을 가리킨다. "꺾인 갈대", "갈대에 기대다"는 모두 영국 속담으로, "믿을 수 없다"는 뜻이다. 구약성서 열왕기에서도 이집트를 꺾일 듯한 갈대에 비유하여, 의지해서는 안 된다는 비슷한 의미로 사용되고 있다. 유럽에서는 갈대의 약함을 인간성의 한 측면으로 보는 시각이 있지만, "갈대가 화살이 된다"라는 속담도 있으며, 실제로 줄기의 특성으로 인해 화살로 사용된 적도 있다.[20] "폭풍이 몰아치면 참나무는 쓰러지지만, 갈대는 서 있다"라는 속담처럼, 유럽에서는 갈대가 약함과 동시에 강인한 존재로 여겨졌다.[20]

8. 외래종 문제 (북미)

북아메리카에서는 큰물억새(*Phragmites australis* subsp. *australis*)의 분류에 대한 혼란과 논쟁이 존재한다. 일반적으로 유럽에서 1800년대에 유입된 외래종이자 침입종으로 간주되지만, 유럽인들이 대륙에 정착하기 훨씬 이전부터 북아메리카에 *Phragmites*가 토종 식물로 존재했다는 증거가 있다. 북아메리카 토종 아종인 *P. a.* subsp. *americanus*(때로는 별개의 종인 큰물억새(*P. americanus*)로 간주됨)는 유럽산 개체보다 훨씬 생장이 약하다. 북아메리카에서 *Phragmites*의 확산은 더욱 강한 생장력을 가졌지만 외형이 비슷한 유럽산 subsp. *australis* 때문이다.[16]

큰물억새(*Phragmites australis* subsp. *australis*)는 토종 식물을 제압하고 지역 식물 생물다양성을 감소시킨다. 토종 동물상에 적합하지 않은 빽빽한 덤불을 형성하며, 물피, 흑삼릉(Typha), 토종 난초 등 토종 식물 종들을 대체한다. 큰물억새는 지상부 생체량이 높아 다른 식물에 빛을 차단하여 지역이 빠르게 큰물억새 단일 재배로 변하게 한다. 분해되는 큰물억새는 토종 습지 식물보다 습지 퇴적 속도를 더욱 빠르게 증가시킨다.[5]

큰물억새(*Phragmites australis* subsp. *australis*)는 토종 *P. australis* subsp. *americanus*를 포함한 북아메리카의 다른 많은 정수식물 습지 식물에 심각한 문제를 야기한다. 큰물억새가 방출하는 갈산은 자외선에 의해 분해되어 메속살산을 생성하여, 취약한 식물과 묘목에 두 가지 유해한 독소를 동시에 가한다.[6][7] 큰물억새는 제거가 매우 어려워, 가장 효과적인 제거 방법 중 하나는 2~3시즌에 걸쳐 태우는 것이다. 뿌리가 너무 깊고 강해서 한 번의 태우기로는 충분하지 않다.[8] 현재 진행 중인 연구에 따르면 염소를 이용하여 효과적으로 개체 수를 조절할 수 있다는 것을 시사한다.[9]

참조

[1]

서적

Edible Wild Plants: A North American Field Guide to Over 200 Natural Foods

https://www.worldcat[...]

Sterling

[2]

웹사이트

'Phragmites australis' (Cav.) Trin. ex Steud.

https://powo.science[...]

Royal Botanic Gardens, Kew

2023-04-18

[3]

논문

Spartina alterniflora and invasive Phragmites australis stands have similar greenhouse gas emissions in a New England marsh

https://dx.doi.org/1[...]

2014

[4]

논문

Greenhouse Gas Fluxes Vary Between Phragmites Australis and Native Vegetation Zones in Coastal Wetlands Along a Salinity Gradient

2015

[5]

웹사이트

PHRAGMITES: Questions and Answers

http://www.fws.gov/G[...]

[6]

웹사이트

GISD

http://www.issg.org/[...]

[7]

뉴스

Changing Climate May Make 'Super Weed' Even More Powerful

https://www.newswise[...]

2009-06-03

[8]

웹사이트

Stop Invasive Species - Phragmites

http://stopinvasives[...]

[9]

뉴스

The goats fighting America's plant invasion

https://www.bbc.co.u[...]

2017-12-03

[10]

뉴스

Scientists identify pest laying waste to Mississippi River Delta wetlands grass

https://www.nola.com[...]

2017-04-14

[11]

서적

The Complete Guide to Edible Wild Plants

https://www.worldcat[...]

Skyhorse Publishing

[12]

웹사이트

Phragmites australis(Common Reed)

https://www.iucnredl[...]

2019-09-29

[13]

웹사이트

2024-12-08

[14]

웹사이트

芦

[15]

웹사이트

2024-12-08

[16]

논문

Cryptic invasion by a non-native genotype of the common reed, Phragmites australis into North America

[17]

논문

素描に関する一考察─ リアリズム絵画を中心に ─

https://hdl.handle.n[...]

東京学芸大学学術情報委員会

2012-10-31

[18]

서적

ヨシの文化史 : 水辺から見た近江の暮らし

サンライズ出版

[19]

서적

366日 誕生花の本

日本ヴォーグ社

1990-11-30

[20]

서적

植物ことわざ事典

東京堂出版

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com