마카베오 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마카베오 전쟁은 기원전 2세기, 셀레우코스 제국의 유대교 탄압에 맞서 유대인들이 벌인 항쟁이다. 알렉산드로스 대왕의 정복 이후 헬레니즘화된 유대 사회에서 종교적 갈등이 심화되었고, 안티오코스 4세의 유대교 탄압은 마카베오 반란의 도화선이 되었다. 마타티아스와 그의 아들 유다 마카베오를 중심으로 한 반란은 게릴라전을 통해 셀레우코스 군을 격파하고 예루살렘을 탈환했으며, 유대교 예배를 회복하고 하누카 축제의 기원이 되었다. 이후 하스몬 왕조가 성립되어 유대인의 독립을 가져왔으나, 내부 갈등과 로마의 개입으로 멸망했다. 마카베오 전쟁은 유대교 신앙과 민족 정체성을 지키기 위한 투쟁이자, 헬레니즘과 유대교의 충돌, 유대인 내부의 권력 투쟁이 복합적으로 작용한 사건으로, 하누카 축제, 시온주의 운동, 이스라엘 건국 등 다양한 유산을 남겼다.

더 읽어볼만한 페이지

- 셀레우코스 제국이 참전한 전쟁 - 로마-셀레우코스 전쟁

로마-셀레우코스 전쟁은 안티오코스 3세의 세력 확장과 로마의 동방 진출 충돌, 그리고 아이톨리아 동맹의 중재 시도를 계기로 기원전 192년부터 188년까지 벌어진 전쟁으로, 로마의 승리와 아파메아 조약으로 종결되어 셀레우코스 제국은 소아시아 대부분을 잃고 로마의 동지중해 패권이 확립되었다. - 셀레우코스 제국이 참전한 전쟁 - 마우리아-셀레우코스 전쟁

마우리아-셀레우코스 전쟁은 기원전 305년경 마우리아 제국과 셀레우코스 제국 간에 벌어진 전쟁으로, 셀레우코스의 인더스 강 유역 영향력 확대 시도와 마우리아 제국의 충돌이 원인으로 추정되며, 이후 평화 협정을 통해 영토 양도와 전투 코끼리 제공 등 양국 관계에 영향을 미쳤다. - 아시아의 반란 - 제1차 인티파다

제1차 인티파다는 1987년 이스라엘 점령에 대한 팔레스타인 주민의 대규모 저항 운동으로, 장기간 축적된 불만이 폭발하여 돌팔매질과 시위로 시작, 무력 충돌로 격화되어 수년간 지속되었고, 오슬로 협정의 전환점이 되었으나 많은 사상자를 낳았다. - 아시아의 반란 - 2021년 미얀마 쿠데타

2021년 미얀마 쿠데타는 미얀마군이 2020년 총선 결과에 불복하여 일으킨 군사 쿠데타로, 군부는 주요 인사를 구금하고 정권을 장악한 뒤 비상사태를 선포했으며, 선거 부정 의혹을 제기하며 쿠데타를 정당화했으나 대규모 시위와 국제 사회의 비판에 직면했다.

2. 역사적 배경

기원전 4세기, 알렉산드로스 대왕의 정복으로 유대 지역은 헬레니즘 세계의 일부가 되었다. 알렉산드로스 사후 그의 제국은 분열되었고, 유대 지역은 프톨레마이오스 왕조와 셀레우코스 제국의 지배를 번갈아 받았다. 이 시기 유대인들은 코이네 그리스어를 배우고 그리스 철학을 접하는 등 헬레니즘 문화의 영향을 받았지만, 종교적인 면에서는 비교적 자유를 누렸다.[50][6]

그러나 기원전 175년 안티오코스 4세 에피파네스가 셀레우코스 제국의 왕위에 오르면서 상황이 급변했다. 그는 대제사장직을 둘러싼 권력 투쟁에 개입하고, 유대교를 탄압하는 정책을 펼치기 시작했다. 안티오코스 4세는 오니아스 3세 대신 그의 형제 제이슨을 대제사장으로 임명했고,[7] 이후 메넬라우스가 더 많은 뇌물을 바치고 대제사장직을 차지했다.[5] 이러한 일련의 과정은 유대 사회 내부에 큰 혼란을 야기했다.

기원전 170~168년, 셀레우코스 제국과 프톨레마이오스 이집트 사이에 제6차 시리아 전쟁이 발발했다. 안티오코스 4세는 이집트 원정에서 돌아오는 길에 제2성전을 약탈하고,[9] 예루살렘에서 메넬라우스에 대항하는 쿠데타가 일어나자 이를 진압하는 과정에서 유대교 탄압을 본격화했다.[11] 예루살렘 성전은 혼합주의적인 그리스-유대 종교 의식의 장소가 되었고, 아크라 요새가 건설되어 유대인들을 감시했다. 안티오코스 4세는 유대교 율법을 금지하고, 유대인들에게 돼지고기를 먹고 안식일을 어기도록 강요했다.[12]

2. 1. 알렉산드로스 대왕의 정복과 헬레니즘 시대의 개막

기원전 338년 알렉산드로스 대왕은 페르시아 제국을 침략하기 시작했고, 기원전 333~332년에 레반트와 팔레스타인을 정복했다. 당시 유대에는 바빌론 유배에서 돌아온 많은 유대인들이 살고 있었다. 기원전 323년 알렉산드로스 사후, 디아도코이 전쟁을 거쳐 기원전 302~301년에 프톨레마이오스 이집트가 이 지역을 차지했다.[1] 기원전 235~198년에는 셀레우코스 제국이 일련의 원정을 통해 이집트로부터 유대 지역을 정복했다. 프톨레마이오스 시대와 셀레우코스 시대에 많은 유대인들은 코이네 그리스어를 배웠는데, 특히 예루살렘에서 멀리 떨어진 마을의 상류층 유대인들과 그리스 무역 네트워크에 더 많이 연결된 유대 소수 민족들이 그러했다.[81] 그리스 철학 사상도 이 지역에 퍼졌다. 헬레니즘 경전의 그리스어 번역본인 70인역도 기원전 3세기에 만들어졌다.[2] 많은 유대인들이 제이슨과 조슈아처럼 그리스 이름과 히브리 이름, 즉 이중 이름을 사용했다.[3][4] 그럼에도 불구하고 많은 유대인들은 바빌론 유배 기간 동안 사용된 언어에서 유래한 아람어를 계속 사용했다.[5]이 시기 지배적인 그리스 정책은 유대인들이 스스로의 문제를 관리하도록 하고 종교 문제에 노골적으로 간섭하지 않는 것이었다. 기원전 3세기에 유대교에 대해 글을 쓴 그리스 작가들은 대부분 긍정적으로 평가했다.[50][6] 문화적 변화가 일어나기는 했지만, 이는 주로 해외에서 영감을 받은 유대인들 스스로에 의해 주도되었다. 그리스 통치자들은 강제적인 헬레니즘화 프로그램을 시행하지 않았다.

2. 2. 프톨레마이오스 왕조와 셀레우코스 왕조의 지배

알렉산드로스 대왕의 제국 분할 이후, 디아도코이 전쟁을 거쳐 프톨레마이오스 이집트가 기원전 302~301년에 팔레스타인 지역을 차지했다.[1] 이후 셀레우코스 제국이 기원전 235~198년의 일련의 원정을 통해 이집트로부터 유대 지역을 정복했다.[81]이 시기 그리스의 지배 정책은 유대인들이 스스로 문제를 관리하도록 하고 종교 문제에 간섭하지 않는 것이었다.[50][6] 프톨레마이오스 왕조와 셀레우코스 왕조 시대에 많은 유대인들이 코이네 그리스어를 배웠으며, 그리스 철학 사상도 이 지역에 퍼졌다. 헬레니즘 경전의 그리스어 번역본인 70인역도 기원전 3세기에 만들어졌다.[2] 많은 유대인들이 제이슨과 조슈아처럼 그리스 이름과 히브리 이름, 즉 이중 이름을 사용했다.[3][4]

안티오코스 4세 에피파네스는 기원전 175년에 셀레우코스 왕위에 올랐고, 처음에는 유대인들의 종교에 간섭하지 않았다. 그러나 그는 대제사장인 오니아스 3세를 그의 형제인 제이슨으로 교체했는데, 제이슨이 안티오코스에게 거액의 돈을 제공했기 때문이다.[7] 제이슨은 예루살렘을 자치 도시인 ''폴리스''로 만들 수 있는 허가를 받았고,[7] 3년 후, 메넬라우스라는 신참이 대제사장직을 얻기 위해 안티오코스 4세에게 더 많은 뇌물을 제공했다.[81][5]

기원전 170~168년, 셀레우코스 제국과 프톨레마이오스 이집트 사이에 제6차 시리아 전쟁이 발발했다. 안티오코스 4세는 군대를 이끌고 이집트를 공격했고, 성공적인 원정을 마치고 예루살렘으로 돌아오는 길에, 대제사장 메넬라우스는 안티오코스를 제2성전 안으로 초대했고 그는 성전 보물 창고에서 1,800 탈렌트를 약탈했다.[9]

제이슨은 안티오코스가 죽었다는 소문을 듣고 예루살렘에서 메넬라우스에 대항하는 쿠데타를 시도했다. 이를 들은 안티오코스는 이 분파 간의 내분을 자신의 권위에 대한 반란으로 해석하고, 제이슨의 음모자들을 진압하기 위해 군대를 보냈다. 기원전 168~167년부터 갈등은 통제를 벗어나 정부 정책은 급격하게 바뀌었다. 예루살렘에서 수천 명이 죽고 수천 명이 노예가 되었으며, 도시는 두 번 공격을 받았고, 새로운 그리스 총독이 파견되었으며, 정부는 제이슨의 지지자들로부터 토지와 재산을 압수했으며, 예루살렘 성전은 혼합주의 그리스-유대 종교 단체의 장소가 되었다.[11] 그리스인과 친셀레우코스 유대인들이 주둔한 새로운 요새인 아크라가 예루살렘에 건설되었다. 안티오코스 4세는 유대교를 공식적으로 탄압하는 칙령을 발표했고, 유대교 숭배에 대한 관용 정책은 종식되었다.[81][12]

2. 3. 헬레니즘 문화와 유대 사회의 갈등

알렉산드로스 대왕의 정복 이후, 유대 지역은 헬레니즘 문화의 영향을 받게 되었다. 기원전 3세기, 프톨레마이오스 왕조와 셀레우코스 왕조의 지배 하에서 많은 유대인들은 코이네 그리스어를 배우고 그리스 철학 사상을 접했다. 특히 예루살렘에서 멀리 떨어진 마을의 상류층 유대인들과 그리스 무역 네트워크에 연결된 소수 유대인들이 그러했다.[81] 헬레니즘 경전의 그리스어 번역본인 70인역도 이 시기에 만들어졌다.[2] 많은 유대인들은 제이슨과 조슈아처럼 그리스 이름과 히브리 이름, 즉 이중 이름을 사용했다.[3][4]이 시기 그리스 통치자들은 유대인들의 종교 문제에 노골적으로 간섭하지 않았고, 유대교에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.[50][6] 그러나 문화적 변화는 주로 해외에서 영감을 받은 유대인들 스스로에 의해 주도되었고, 이는 유대 사회 내부에 분열을 야기했다.

안티오코스 4세 에피파네스가 기원전 175년에 셀레우코스 왕위에 오르면서 상황은 변하기 시작했다. 그는 대제사장 오니아스 3세를 그의 형제 제이슨으로 교체했는데, 이는 제이슨이 안티오코스에게 거액의 돈을 제공했기 때문이었다.[7] 제이슨은 예루살렘을 자치 도시인 ''폴리스''로 만들고, 시민권자 명단을 관리할 권한을 얻었다.[7][8] 3년 후, 메넬라우스라는 신참이 더 많은 뇌물을 제공하고 대제사장직을 차지했다. 제이슨은 이에 분개하여 안티오코스 4세에게 등을 돌렸고, 메넬라우스가 뇌물을 지불하기 위해 황금 성전 유물을 팔았다는 소문이 퍼지면서 갈등은 심화되었다.[81][5]

이러한 갈등은 헬레니즘화된 유대인 엘리트 계층과 전통적인 유대교 신앙을 고수하는 세력 간의 권력 투쟁으로 이어졌다. 특히 예루살렘 성전의 대제사장직을 둘러싼 분쟁은 반란의 직접적인 도화선이 되었다.

3. 마카베오 반란의 전개

유다 마카베오가 죽은 후, 그의 동생 요나단이 반란군을 이끌었다. 요나단은 미스바에 정착하여 백성을 재판하고 불경건한 자들을 멸망시켰다.[30][31] 셀레우코스 왕조 전쟁으로 셀레우코스 왕조가 분열되자, 요나단은 데메트리우스 1세와 거래하여 유대 요새 도시와 주둔지에서 셀레우코스 군대를 철수시키는 데 성공했다(벳-추르와 예루살렘 제외).[30]

알렉산더 발라스가 더 좋은 조건을 제시하자, 요나단은 데메트리우스 1세를 배신하고 알렉산더로부터 대제사장과 ''스트라테고스'' 칭호를 받았다.[26] 요나단의 군대는 기원전 150년에 데메트리우스 1세와 싸워 그를 죽였다.[30]

기원전 152년부터 141년까지 반군은 종주국과 유사한 비공식적인 자치 상태를 달성했다.[32] 요나단은 군대를 건설하고 유지할 권한을 받았고, 셀레우코스 내전과 국경 분쟁에 참전하여 동맹 지도자들의 호의를 유지했다.[33] 기원전 143년, 디오도투스 트리폰은 요나단을 회의에 초대하여 체포하고 처형했다.

요나단의 뒤를 이은 시몬은 데메트리우스 2세 니카토르와 동맹을 맺고 기원전 142년에 유대를 세금 납부에서 면제받아 사실상 독립을 인정받았다.[32] 예루살렘의 셀레우코스 주둔지도 시몬의 통제 하에 들어왔고, 시몬은 기원전 141년에 유대인들의 환호로 대제사장에 임명되었다.[35][32] 로마 공화국과의 외교적 접촉은 기원전 139년에 공식적인 승인으로 이어졌다.

안티오코스 7세 시데테스는 시몬에게 조공과 영토 반환을 요구하며 기원전 139년에서 138년 사이에 군대를 보냈지만 격퇴되었다.[33] 하스몬 왕조 지도자들은 "왕" 칭호 대신 "나시"와 "민족 지도자" 칭호를 사용했다.[36][129][37]

기원전 135년, 시몬과 그의 두 아들은 암살당하고, 셋째 아들 요한 히르카누스가 대제사장이 되었다.[38] 안티오코스 7세는 예루살렘을 포위했지만, 히르카누스가 몸값을 지불하고 영토를 양도한 후 평화롭게 떠났다. 히르카누스와 안티오코스 7세는 동맹을 맺었고, 안티오코스 7세는 성전에 제물을 바쳤다.[39] 기원전 129년 안티오코스 7세가 사망한 후, 하스몬 왕조는 셀레우코스 제국에 대한 지원과 조공을 중단했다.[40]

히르카누스의 아들 아리스토불루스 1세는 "바실레우스"(왕)라고 칭하며, 산헤드린의 전신으로 여겨지는 평의회의 권한을 축소시켰다.[41][42][43][129][44][45][46] 알렉산드로스 얀네우스 치하에서 하스몬 왕조는 유다 주변 지역을 정복했다.[47] 하스몬 궁정은 헬레니즘 문화와 유대교 전통을 혼합하여 사용했으며, 그리스 이름을 사용하고 주화에 히브리어와 그리스어를 함께 사용했다.[48][49][50]

하스몬 왕조는 기원전 37년 헤로데 대왕에게 멸망했다.

양측 군대는 모두 헬레니즘 군대 구성과 전술의 영향을 받았다. 헬레니즘식 전투 대형은 중앙에 중장 보병, 측면에 기병, 선봉에 산병으로 구성되었다. 주요 보병 무기는 사리사(장창)였고, 헬레니즘 기병도 짧은 창을 사용했다.[51] 셀레우코스 제국은 전투 코끼리와 낫 전차도 사용했다.[52]

폴리비오스에 따르면, 기원전 165년 안티오코스 4세의 군사 퍼레이드에는 보병 41,000명과 기병 4,500명이 동원되었다.[53] 안티오코스 4세는 용병을 고용하여 군대 규모를 늘렸지만, 유대 반란 진압에는 이 군대의 일부만 투입되었을 것이다.[53][54]

마카베오군은 게릴라 부대로 시작하여 궁수, 투석병, 펠타스트 등 전통적인 무기를 사용했을 가능성이 높다. 이후 헬레니즘식 중장 보병 팔랑크스, 기병, 공성 무기를 갖춘 정규군으로 발전했지만, 갑옷의 품질은 낮았다.[63][55][56] 프톨레마이오스 이집트 등 적대적인 국가의 유대인들이 자원병으로 합류했을 수 있다.[56]

반란군은 시간이 지남에 따라 성장하여, 초기 6,000명에서 엘라사 전투 당시 22,000명까지 늘어났다.[57] 요나단 시대에는 20,000명의 군인이 보고되었다.[59] 산악 지형은 전투를 복잡하게 만들었으며, 셀레우코스 팔랑크스는 산악 전투에 맞게 변형된 로마식 창을 사용했다.[60][61]

3. 1. 반란의 발단: 안티오코스 4세의 유대교 탄압

플라비우스 요세푸스는 저서 유대 전쟁에서 안티오코스 4세가 예루살렘을 정복하고 약탈, 대량 학살한 것으로도 모자라 유대인들에게 할례를 금지하고 제단에 돼지를 희생하도록 강요했다고 기록했다.[13]

안티오코스 4세가 유대교 종교 행위를 금지하는 칙령을 발표한 후, 유대 시골에서는 토지 몰수와 신전 및 제단 건설이 이루어졌다.[14] 하스몬 가문 출신의 모데인 출신 유대인 사제인 마타티아스(히브리어: Matityahu)는 모데인의 새로운 제단에서 그리스 신 숭배를 거부함으로써 셀레우코스 제국에 대한 반란을 일으켰다. 마타티아스는 우상에게 제물을 바치는 데 자신을 대신하려 한 유대인과 제물을 강요하기 위해 파견된 그리스 장교를 살해하고 제단을 파괴했다.[15] 그 후, 그와 그의 다섯 아들은 모데인 바로 옆에 있는 인근 산으로 도망갔다.[16]

기원전 172년에는 빌가 가문 시몬의 동생인 메넬라오스가 야손(야손)을 능가하는 공납금을 바치고 대제사장직을 얻었다. 메넬라오스는 (아마도 셀레우코스 왕조의 지시로) 예루살렘 신전의 재산을 가져가는 등 경건파 유대인의 증오를 샀다. 이집트 원정 중이던 안티오코스 4세가 사망했다는 소문이 퍼지자, 야손은 지위 회복을 위해 거병하여 예루살렘을 일시 점령했지만 결국 패배하여 사망했다.

야손의 거병은 이집트 원정 중인 안티오코스 4세에게 "유대인이 반란을 일으켰다"고 보고되었다. 안티오코스 4세는 예루살렘으로 진군하여 신전을 약탈하고 다수의 유대인을 살해하거나 노예로 삼았다. 그리고 요새를 쌓아 비유대인을 주둔시켜 감시함과 동시에, 유대인에게 유대교 율법에 따른 생활을 엄금했다. 예루살렘 신전은 제우스 신전이 되었다.

기원전 167년, 셀레우코스 왕조의 장군 리시아스는 안티오코스 4세의 대리로서 유대인들에게 제우스 신에게 헌납할 것을 명령했다. 예루살렘의 제사장 가문이나 헬레니즘적인 귀족들은 친 셀레우코스 왕조의 입장을 취하며 이에 따랐지만, 지방 도시 모딘의 제사장 마타티아는, 이것을 강요한 셀레우코스 왕조의 관리와 그 동료인 친 셀레우코스 왕조적인 유대인을 살해했다. 그리고 마타티아가 5명의 아들들(요한, 시몬, 유다, 엘르아자르, 요나탄)과 함께 산 속에 숨자, 셀레우코스 왕조에 대한 적개심을 품고 있던 유대인들이 거기에 모였다. 마타티아는 이것을 군대로 조직했고, 점차 본격적인 반란이 되었다.

3. 2. 마타티아스와 다섯 아들의 봉기

안티오코스 4세가 유대교 종교 행위를 금지하는 칙령을 발표한 후, 유대 시골에서는 토지 몰수와 신전 및 제단 건설이 이루어졌다.[14] 하스몬 가문 출신의 모데인 출신 유대인 사제 마타티아스(히브리어: Matityahu)는 모데인의 새로운 제단에서 그리스 신 숭배를 거부하여 셀레우코스 제국에 대한 반란을 일으켰다. 마타티아스는 우상에게 제물을 바치려 한 유대인과 제물을 바치도록 강요하기 위해 파견된 그리스 장교를 살해하고 제단을 파괴했다.[15] 그 후, 마타티아스와 그의 다섯 아들(요한, 시몬, 유다, 엘르아자르, 요나탄)은 모데인 인근 산으로 피신했다.[16]

3. 3. 유다 마카베오의 활약과 예루살렘 탈환

마타티아스가 기원전 166년경에 사망한 후, 그의 아들 유다 마카베오스(히브리어: 유다 마카비)가 셀레우코스 왕조에 대항하는 유대교 반란군을 이끌었다. 유다는 뛰어난 군사적 능력을 바탕으로 시골 지역에서 작전을 펼치며 헬레니즘화된 유대인들을 공격하고, 그리스 제단을 파괴하며, 강제 할례를 시행하는 등 세력을 확장했다.[17][15] '마카비'라는 별명은 '망치'라는 뜻으로, 유다와 그의 형제들을 지칭하는 용어로 사용되었다.[18]유다는 게릴라전을 통해 속도와 기동성을 활용하여 레보나의 오르막 전투(기원전 167년)와 벳 호론 전투(기원전 166년)에서 셀레우코스 군대를 격파했다. 기원전 165년 말, 안티오코스 4세가 제국 동쪽으로 떠나고 리시아스(시리아 재상)가 섭정을 맡은 사이, 유다는 엠마우스 전투에서 큰 승리를 거두었다. 이후 양측은 타협을 시도했으나 실패했고, 대규모 셀레우코스 군대가 파견되었다. 기원전 164년 벳 추르 전투 이후, 안티오코스 4세의 사망 소식이 전해지자 셀레우코스 군대는 시리아로 돌아갔다.[19]

마카베오스는 승리하여 예루살렘에 입성했고, 제2성전을 정화하고 전통적인 유대교 예배를 복원했다. 키슬레브의 25일에 성전을 정화한 사건은 하누카 축제의 기원이 되었다. 섭정 리시아스는 셀레우코스 내부 문제에 집중하며 유대교 관습에 대한 안티오코스 4세의 금지령을 철회하는 타협에 동의했다.[63] 그러나 유다는 완전한 정치적 독립을 추구하며 투쟁을 계속했고, 이는 온건파의 지지를 잃는 결과를 가져왔다.[63][97]

유다는 엠마오 전투에서 고르기아스를 격파하고, 베트 주르에서 리시아스를 격파하여 기원전 165년 말 예루살렘을 포위하고 셀레우코스 왕조 군대를 요새에 가두었다. 기원전 165년 12월 25일, 예루살렘 신전을 정화하고 야훼 신에게 다시 봉헌했다.

3. 4. 반란의 지속과 하스몬 왕조의 성립

유다 마카베오는 아버지 마타티아스가 사망한 후 셀레우코스 왕조에 대항하는 반란군을 이끌었다. 초기에는 게릴라 전술을 통해 헬레니즘화된 유대인들을 공격하고 그리스 제단을 파괴하는 등 시골 지역에서 주로 활동했다.[17][15] '마카비'라는 별명은 '망치'를 뜻하는 아람어에서 유래되었으며, 유다와 그의 형제들을 지칭하는 용어로 사용되었다.[18]유다는 레보나의 오르막 전투, 벳 호론 전투에서 셀레우코스 군대를 격파하고, 엠마우스 전투에서도 승리했다. 기원전 164년 벳 추르 전투 이후 안티오코스 4세가 사망하자, 마카베오스는 예루살렘에 입성하여 제2성전을 정화하고 유대교 예배를 회복했다. 이 사건은 하누카 축제의 기원이 되었다. 섭정 리시아스는 유대교 탄압을 철회했지만, 마카베오스는 완전한 독립을 추구하며 투쟁을 계속했다.[63][97]

반란군은 예루살렘과 주변 지역을 장악하면서 본격적인 전투를 벌였다. 유다는 유대 지방 외곽으로 원정을 떠나 이두메아인, 암몬인, 갈릴래아인과 싸웠다.[20][22] 기원전 162년, 셀레우코스군은 베스 제카리아 전투에서 마카베오 군대를 격파했고, 유다의 동생 엘르아자르는 전사했다.[21] 리시아스는 예루살렘을 포위했지만, 정치적 문제로 인해 반란군과 협정을 맺고 안티오크로 돌아갔다.[22]

데메트리오스 1세는 새로운 대제사장 알키무스를 임명하고, 바키데스 장군을 보내 유다를 진압하려 했다. 유다는 아다사 전투에서 셀레우코스 장군 니카노르를 죽였지만,[27] 엘라사 전투에서 패배하여 전사했다.

유다의 동생 요나단은 뛰어난 정치력으로 셀레우코스 왕조의 내분을 이용하여 지배권을 확립하고, 기원전 152년 대제사장에 취임했다. 요나단은 친 셀레우코스 정책을 통해 "장군"과 "공동 통치자" 칭호를 얻었다.

요나단의 뒤를 이은 시몬은 기원전 142년 셀레우코스 군대를 예루살렘에서 완전히 철수시키고, 독자적인 동전을 발행하며 로마와 외교 관계를 맺는 등 유대의 완전한 독립을 이루었다.

4. 주요 전투 및 사건

유다 마카베오가 이끄는 반란군은 초기에는 게릴라 전술을 통해 셀레우코스 군대에 맞섰다. 이후 반란군은 예루살렘과 그 주변 지역 대부분을 장악하면서 방어해야 할 영토를 갖게 되자, 공개 전투에서 승리하는 데 집중했다.

기원전 162년, 유다는 예루살렘의 아크라 요새를 포위 공격했지만, 섭정 리시아스가 이끄는 셀레우코스 군대의 지원으로 베스 제카리아 전투에서 패배했다. 이 전투에서 유다의 동생 엘르아자르 아바란이 전쟁 코끼리를 공격하다 전사했다. 리시아스는 예루살렘을 포위했지만, 식량 부족과 정치적 문제로 인해 반란군과 협정을 맺고 안티오크로 돌아갔다.[22]

이후, 리시아스는 데메트리오스 1세 소테르와의 권력 투쟁에서 패배하여 처형되었다. 데메트리오스 1세는 알키무스를 새 대제사장으로 임명하고, 바키데스 장군을 보내 그의 지위를 강화했다. 유다는 아다사 전투에서 니카노르를 격파했지만, 엘라사 전투에서 바키데스에게 패배하여 전사했다.[24]

유다의 뒤를 이어 동생 요나단이 지도자가 되었다. 요나단은 뛰어난 정치력과 셀레우코스 왕조의 내분을 이용하여 지배권을 확립하고, 기원전 152년에는 대제사장직에 취임했다. 요나단의 사후, 시몬은 기원전 142년에 셀레우코스 군대를 예루살렘에서 완전히 철수시키면서 유대는 사실상의 독립 왕국이 되었다.

이러한 사건들에 대한 주요 기록은 마카베오기 1서와 2서, 그리고 요세푸스의 ''유대 전쟁''과 ''유대 고대사''에 남아있다. 마카베오기 1서는 하스몬 왕조의 선전 역할을 하며, 유다와 그의 형제들을 영웅적으로 묘사한다.[63] 마카베오기 2서는 종교적인 관점에서 사건을 다루며, 유다의 역할과 예루살렘 신전 정화에 초점을 맞춘다.[71] 요세푸스는 마카베오기 1서를 주요 출처로 사용하면서도, 그리스 독자들을 고려하여 마카베오에 대해 양가적인 태도를 보인다.[64][65]

4. 1. 레보나의 오르막 전투와 벳 호론 전투 (기원전 167-166년)

유다 마카베오가 이끄는 반란군은 셀레우코스 군대에 맞서 초기 전투에서 승리했다. 이 전투들은 반란 초기 단계에서 중요한 역할을 했다.[66][67]4. 2. 엠마우스 전투 (기원전 166년)

유다 마카베오는 아버지 마타티아의 뒤를 이어 셀레우코스 왕조에 대한 반란을 이끌었다. 그는 형제들과 함께 셀레우코스 왕조의 장군 고르기아스를 엠마오 전투에서 격파하였다.[66][67] 이 승리는 마카베오 군대가 게릴라 전술을 활용하여 셀레우코스 군대에 큰 타격을 입힌 전투로 기록된다.4. 3. 벳 추르 전투 (기원전 164년)

유다 마카베오가 셀레우코스 군대를 격파하고 예루살렘으로 진격하는 데 결정적인 역할을 한 전투이다. 마타티아는 아들들과 소규모 게릴라전을 벌여 이교의 신전을 파괴했지만, 얼마 지나지 않아 사망했다. 그의 뒤를 이은 아들 유다(유다스 마카베오스)는 아버지의 세력을 계승하여 셀레우코스 왕조로부터의 독립을 목표로 전쟁을 시작했다. 유다와 형제들은 셀레우코스 왕조의 장군 고르기아스를 엠마오 전투에서 격파하고, 이어서 리시아스를 베트 주르에서 격파하였다.[21] 이는 휴경년으로 식량 공급이 부족했기 때문에 별다른 싸움 없이 이루어졌다. 그 결과, 기원전 165년 말에는 예루살렘을 포위하여 셀레우코스 왕조 군대를 요새에 가두고, 예루살렘 시내에 입성했다. 그리고 기원전 165년 12월 25일, 예루살렘 신전에서 헬레니즘적인 사제를 추방하고, 이교의 제단을 철거함으로써 신전을 정화하고, 다시 야훼 신에게 봉헌했다. 이 사건을 기념하는 것이 '''하누카'''라고 불리는 유대교의 축제이다.4. 4. 베스 제카리아 전투 (기원전 162년)

기원전 162년, 유다는 예루살렘의 요새화된 아크라(Acra) 요새를 포위 공격했다. 이곳은 여전히 셀레우코스 왕조에 충성하는 유대인과 그리스 수비대가 통제하고 있었다. 섭정 리시아스는 군대를 이끌고 유대 지방으로 돌아와 셀레우코스 군대를 지원했다. 셀레우코스군은 휴경년이라 식량 공급이 부족했기 때문에 베스-추르를 싸움 없이 점령했다.[21] 그 후 베스 제카리아 전투에서 유다의 군대와 전투를 벌여 마카베오군을 격파했다. 이 전투에서 유다의 남동생 엘르아자르 아바란은 전쟁 코끼리를 용감하게 공격하다가 깔려 죽었다.[21]4. 5. 아다사 전투 (기원전 161년)

기원전 161년 겨울, 셀레우코스 왕조의 장군 니카노르가 이끄는 군대와 유다가 이끄는 마카베오 군대가 아다사 전투에서 격돌했다. 이 전투는 니카노르가 성전을 모독하고 불태우겠다고 위협한 것에 대한 반발로 일어났다.[27] 니카노르는 전투 초반에 사망했고, 그의 군대는 패주하였다.[27] 이 승리로 유다는 로마 공화국과 협상을 통해 잠재적 지원에 대한 모호한 합의를 이끌어냈다.[28]4. 6. 엘라사 전투 (기원전 160년)

기원전 160년, 바키데스가 이끄는 셀레우코스 왕조 군대는 엘라사 전투에서 유다 마카베오가 이끄는 유대 반란군을 대파하고 유다를 전사시켰다. 이로 인해 알키모스 등의 친(親) 셀레우코스 세력이 일시적으로 증대했지만, 이듬해 알키모스도 사망했다.[24]5. 마카베오 반란의 성격과 의의

마카베오기 1서와 2서는 마카베오 반란을 문화적 억압에 대한 집단적 대응이자 외세에 대한 민족적 저항으로 묘사한다. 이 책들은 유대인들 간의 단결을 촉구하며, 헬레니즘 파벌을 부패한 세력으로 묘사하고 그들의 영향력을 축소했다.[90][91] 많은 학자들이 이러한 기본적인 틀을 받아들였지만, 수정주의적 관점에서는 반란을 시골의 전통적인 유대인들과 도시의 헬레니즘화된 유대인들 사이의 내전으로 보고, 셀레우코스 왕조의 간섭은 가끔씩 있었다고 본다.[92][93][94] 엘리아스 비커만은 이러한 관점을 대중화했으며, 마르틴 헹겔과 같은 다른 역사가들도 이 주장을 지지했다.[95][96]

요세푸스의 기록은 메넬라오스가 안티오코스 4세를 설득하여 반유대교 칙령을 내리도록 비난한다.[97][98] 마카베오인들 역시 헬레니스트들을 상대로 싸우고 추방했다.[17]

일반적으로 학자들은 헬레니즘 역사가들이 편향되었지만, 그 편견이 사실 왜곡으로 이어지지는 않았으며, 대부분 신뢰할 수 있는 자료라는 데 의견을 모은다.[99] 그러나 1차 사료의 신뢰성을 적극적으로 깎아내리는 수정주의 학자들도 있다.[100] 다니엘 R. 슈바르츠는 안티오코스 4세의 예루살렘 공격이 진정한 반란을 진압한 것이라고 주장하며,[9] 실비 호니그만은 종교적 억압 묘사가 오해의 소지가 있다고 주장한다. 그녀는 기원전 168년 유대인들의 시민권 상실이 세금 인상에 대한 지역적 불안의 결과였으며, 투쟁은 근본적으로 경제적인 것이었다고 본다.[96] 존 마는 성전이 마카베오인들에 의해 해방된 것이 아니라, 메넬라오스가 안티오코스에게 청원하여 기원전 164년에 복원되었다고 주장한다.[72] 이러한 견해들은 부분적인 지지를 받았지만, 새로운 합의가 되지는 않았다.

현대의 옹호자들은 기록되지 않은 대중 반란의 증거가 희박하다고 지적한다. 안티오코스 4세가 비합리적인 이유로 민족-종교적 박해를 시작하지 않았을 것이라는 가정은 비역사적인 입장이다.[96][102]

후대의 학자들과 고고학자들은 이 시대의 다양한 유물을 발견하고 분석하여 책의 내용에 대한 역사적 정보를 제공했다.[64] 헬리오도루스 석비는 반란 직전 시대의 셀레우코스 왕조의 정책에 대한 통찰력을 제공한다.[103][104] 기바티 주차장 발굴에서는 아크라에 대한 가능한 증거가 발견되어, 아크라의 운명에 대한 요세푸스와 마카베오기 1서의 기록 사이의 모순을 해결할 수 있을 것이다.[105][106]

마카베오 전쟁은 유대인 탄압에서 시작되어 최종적으로 유대인 왕국이 성립되었기 때문에 유대인의 독립 전쟁으로 평가받는다. 그러나 헬레니즘 유대인과 경건파 유대인의 대립, 하층민과 제사장 및 귀족들의 대립이라는 요소도 있었다. 셀레우코스 왕조의 종교 탄압설은 최근 의문이 제기되고 있다. 셀레우코스 왕조가 유대인에게 돼지를 먹도록 강요했다는 기록이 있지만, 그리스 종교에서 돼지가 특별한 의미를 가졌던 흔적이 없고, 페니키아인 등 주변 주민에게 강요된 기록이 없기 때문이다. 비유대교적 습관 강요는 헬레니즘 유대인과의 종교 대립의 면이 강하다고 생각된다. 또한, 안티오코스 4세 시대에 셀레우코스 왕조의 재정이 곤궁했기 때문에 신전 재산 약탈이 목적이었다는 설도 있다.

마카베오 전쟁을 단순한 유대인의 독립 전쟁으로 보는 것은 과거의 견해이다. 그러나 하스몬 왕조 성립으로 이어진 유대인의 독립 전쟁이라는 견해도 틀렸다고 할 수 없다.

5. 1. 유대교 신앙과 민족 정체성을 지키기 위한 투쟁

마카베오 반란은 안티오코스 4세의 강압적인 헬레니즘화 정책에 맞서 유대인들이 자신들의 종교와 문화를 지키기 위해 일으킨 저항 운동이었다. 셀레우코스 왕조는 유대인들에게 그리스 신들을 숭배하고 유대교 율법을 따르지 못하게 하는 등 종교적 박해를 가했다.[20]이에 유대인들은 마카베오 가문을 중심으로 뭉쳐 헬레니즘 문화에 굴복하지 않고 자신들의 신앙과 전통을 지키기 위해 목숨을 걸고 싸웠다. 이들은 예루살렘과 그 주변 지역 대부분을 장악하고, 유대교를 믿지 않는 이두메아인, 암몬인, 갈릴래아인과 싸우기 위해 유대 지방 외곽으로 원정을 시작했다.[20]

기원전 162년, 유다는 예루살렘의 아크라 요새를 포위했지만, 셀레우코스 군대의 지원으로 베스 제카리아 전투에서 패배했다. 유다의 동생 엘르아자르 아바란은 전쟁 코끼리를 공격하다 전사했다.[21] 이후 셀레우코스 왕조와 반란군은 협정을 맺어 평화를 되찾았지만, 헬레니즘 유대인과 마카베오 사이의 갈등은 계속되었다.[22]

기원전 161년, 아다사 전투에서 니카노르가 이끄는 셀레우코스 군대를 격파하고, 로마 공화국과 협상을 통해 잠재적인 지원에 대한 모호한 합의를 이끌어냈다.[27][28]

이처럼 마카베오 반란은 단순한 종교적 자유를 위한 투쟁을 넘어, 유대 민족의 정체성과 자율성을 지키려는 노력이었다.

5. 2. 헬레니즘과 유대교의 충돌

마카베오 반란은 헬레니즘 문화와 유대교 전통 간의 갈등이 폭력적으로 표출된 사건이다. 헬레니즘화된 유대인 엘리트 계층과 전통적인 유대교 신앙을 고수하는 세력 간의 대립은 반란의 중요한 배경이 되었다.[92][93][94]마카베오기 1서와 2서는 마카베오 반란을 문화적 억압에 대한 집단적 대응이자 외세에 대한 민족적 저항으로 묘사한다. 이 책들은 반란이 완료된 후에 쓰여졌기 때문에 유대인들 간의 단결을 촉구했고, 헬레니즘 파벌에 대해서는 무법하고 부패했다고 묘사하는 것 외에는 거의 언급하지 않으며, 갈등에서의 그들의 관련성과 영향력을 축소했다.[90][91]

많은 학자들은 헬레니스트들이 셀레우코스 왕조의 도움에 의존하여 영향력을 유지했던 이 기본적인 틀을 여전히 받아들였다. 하지만, 수정주의적 관점에서는 영웅과 악당이 모두 유대인이었다고 본다. 즉, 대다수의 유대인들은 헬레니즘화된 대제사장 메넬라오스를 조심스럽게 지지했고, 안티오코스 4세의 칙령은 헬레니즘 유대인들의 압력으로 인해 나왔으며, 반란은 시골의 전통적인 유대인들과 도시의 헬레니즘화된 유대인들 사이의 내전으로 가장 잘 이해되며, 셀레우코스 왕조의 간섭은 가끔씩 있었다는 것이다.[92][93][94] 엘리아스 조셉 비커만은 1937년에 이러한 대안적인 관점을 대중화한 것으로 일반적으로 알려져 있으며, 마르틴 헹겔과 같은 다른 역사가들도 이 주장을 이어갔다.[95][96]

예를 들어, 요세푸스의 기록은 메넬라오스가 안티오코스 4세를 설득하여 반유대교 칙령을 내리도록 직접 비난한다.[97][98] 메넬라오스를 대체한 대제사장 알키무스는 셀레우코스 왕조가 직접 임명한 것이 아니라, 마카베오기 1서에서 경건한 유대인 학살을 선동한 혐의를 받고 있다.[97] 마카베오인들 자신도 헬레니스트들을 상대로 싸우고 추방했는데, 특히 아크라에서 마지막으로 추방한 것과 헬레니즘 지향적인 유대인인 토비아드 가문에 대항한 이전의 시골 투쟁에서 분명하게 나타난다.[17]

최근에는 셀레우코스 왕조에 의한 종교 통제의 의지에 대해서 의문이 제기되고 있다. 예를 들어 유대 측 기록에는 셀레우코스 왕조가 유대인에게 돼지를 먹도록 강요했다는 것이 있지만, 그리스인의 종교에서 돼지가 특별한 의미를 가졌던 흔적이 없고, 페니키아인 등 주변 주민에게 이것이 강요된 기록이 전혀 없기 때문에, 셀레우코스 왕조가 헬레니즘적인 종교 지배를 강요하려 했다고 단정하기는 어렵다.

따라서 비유대교적인 습관 강요는 헬레니즘적인 유대인과의 종교 대립 측면이 강하다고 생각된다.

5. 3. 유대인 내부의 권력 투쟁

마카베오 반란은 대제사장직을 둘러싼 유대인 내부의 권력 투쟁과 깊이 연관되어 있었다. 헬레니즘화된 유대인들과 전통적인 유대교 세력 간의 갈등은 셀레우코스 왕조의 개입을 불러일으켰다.[92] [93] [94]마카베오기 1서와 2서에서는 마카베오 반란을 외세에 대한 민족적 저항으로 묘사하고 있으나, 많은 학자들은 이 반란이 헬레니즘 유대인과 전통 유대인 사이의 내전적 성격을 가지고 있다고 본다.[92] [93] [94] 엘리아스 비커만은 1937년에 이 관점을 대중화하였고, 마르틴 헹겔과 같은 다른 역사학자들도 이 주장을 지지하였다.[95] [96]

당시 기록들을 보면, 헬레니즘 파벌에 대해 무법하고 부패했다고 묘사할 뿐, 갈등에서의 관련성과 영향력은 축소했다.[90] [91]

예를 들어, 요세푸스의 기록에 따르면, 메넬라오스가 안티오코스 4세를 설득하여 반유대교 칙령을 내리도록 직접 비난한다.[97] [98] 마카베오인들 자신도 헬레니스트들을 상대로 싸우고 추방했다.[17]

5. 4. 하스몬 왕조의 성립과 유대 독립

반란군은 예루살렘과 그 주변 지역 대부분을 장악하면서, 반란은 새로운 국면을 맞이했다. 이전에는 산으로 후퇴할 수 있었지만, 이제는 방어해야 할 영토가 생겼다. 도시를 포기하면 친(親)셀레우코스 세력이 다시 통제권을 잡고 충성스러운 사람들을 보복할 위험이 있었다. 따라서 반란군은 훈련된 중장 보병을 갖추고 공개 전투에서 승리하는 데 집중했다. 유대인이 소수인 지역에서는 저강도 폭력, 보복, 살인이 발생했다.[20] 유다는 유대교 외의 이두메아인, 암몬인, 갈릴래아인과 싸우기 위해 유대 지방 외곽의 이 지역으로 원정을 시작했다.[22] 그는 독실한 유대인들을 모집하여 유대 지방으로 보냈지만, 이로 인해 식량 부족 문제가 발생했다.[22]기원전 162년, 유다는 예루살렘의 아크라(Acra) 요새를 포위했다. 이 요새는 여전히 셀레우코스 왕조에 충성하는 유대인과 그리스 수비대가 통제하고 있었다. 섭정 리시아스는 군대를 이끌고 유대 지방으로 돌아와 셀레우코스 군대를 지원했다. 셀레우코스군은 베스-추르를 포위하여 싸움 없이 점령했는데, 이는 휴경년이었고 식량 공급이 부족했기 때문이다.[21] 그들은 베스 제카리아 전투에서 유다의 군대와 전투를 벌여 승리했다. 유다의 남동생 엘르아자르 아바란은 전쟁 코끼리를 공격하다가 깔려 죽었다.[21] 리시아스의 군대는 예루살렘을 포위했다. 양쪽 모두 식량 공급이 부족했고, 리시아스는 반란군과 협정을 맺어 반유대교 포고령의 철회를 확인했다. 반란군은 셀레우코스 아크라에 대한 포위를 포기했다. 리시아스와 그의 군대는 안티오크로 돌아갔고, 지방은 공식적으로 평화를 되찾았지만, 헬레니즘 유대인과 마카베오 모두 무기를 내려놓지 않았다.[22]

기원전 163-162년, 리시아스는 유대인과의 화해를 위해 대제사장 메넬라우스를 처형했다.[23] 그 직후, 리시아스와 안티오코스 5세는 데메트리오스 1세 소테르와의 계승 다툼에서 패배하여 처형되었다. 기원전 162년 말에서 161년 초 겨울, 데메트리오스 1세는 알키무스를 새 대제사장으로 임명하고, 바키데스 장군이 이끄는 군대를 보내 알키무스의 지위를 강요했다. 유다는 전투를 벌이지 않았다.[24] 알키무스는 예루살렘에서 받아들여졌지만, 마카베오와 헬레니즘 유대인 사이의 폭력적인 긴장은 계속되었다.[25] 바키데스는 시리아로 돌아갔고, 니카노르가 유대 지방의 군사 총독으로 임명되었다. 니카노르와 마카베오 사이에 휴전이 잠시 맺어졌지만, 곧 깨졌다.[26] 니카노르는 성전을 모독하고 불태우겠다고 위협했다. 니카노르는 아다사 전투에서 마카베오와 전투를 벌였고, 전투 초반에 사망했다. 그의 군대는 도망쳤다.[27]

유다는 로마 공화국과 협상하여 잠재적인 지원에 대한 모호한 합의를 이끌어냈다.[28]

기원전 160년, 셀레우코스 왕 데메트리우스 1세는 반란을 일으킨 티마르쿠스와 싸우기 위해 동쪽으로 원정을 떠났다. 그는 바키데스를 남겨 제국의 서부를 통치하게 했다.[28] 바키데스는 2만 명의 보병과 2천 명의 기병으로 구성된 군대를 이끌고 유대 땅으로 두 번째 원정을 떠났다. 마카베오기 1서는 엘라사에서 유다의 군대가 3,000명으로, 그중 800~1,000명만이 싸울 수 있었다고 주장하지만, 역사가들은 실제 숫자가 최대 22,000명에 달했을 것으로 추정한다.[57]

셀레우코스 군대는 갈릴리에서 학살을 자행한 후 유대 땅을 통과했다. 바키데스는 예루살렘으로 진격했고, 유다는 엘라사에 진지를 구축하여 셀레우코스 군대를 요격하려 했다. 유다는 셀레우코스 군대의 우익을 공격했지만, 셀레우코스인들은 대형을 재정비하고 반군을 가두었다. 유다는 결국 죽었고, 남은 유대인들은 도망쳤다.[28]

셀레우코스인들은 예루살렘에서 권위를 재확인했다. 바키데스는 전국에 도시를 요새화하고, 친(親)그리스 유대인들을 예루살렘의 지휘관으로 임명했으며, 주요 가문의 아이들을 인질로 잡았다. 유다의 동생 요나단 아푸스가 마카베오인의 새로운 지도자가 되었다. 요나단의 형제 요한 가디가 나바테아에서 임무 수행 중 체포되어 살해당했다. 요나단은 바키데스와 싸웠지만, 결국 휴전을 위한 협정을 맺었다. 바키데스는 기원전 160년에 시리아로 돌아갔다.[29]

마카베오 전쟁은 유대인 탄압에서 시작되어 최종적으로 유대인 왕국이 성립되었기 때문에 유대인의 독립 전쟁으로 평가받는다. 그러나 헬레니즘 유대인과 경건파 유대인의 대립, 하층민과 제사장 및 귀족들의 대립이라는 요소도 있었다.

셀레우코스 왕조의 종교 탄압설은 최근 의문이 제기되고 있다. 셀레우코스 왕조가 유대인에게 돼지를 먹도록 강요했다는 기록이 있지만, 그리스 종교에서 돼지가 특별한 의미를 가졌던 흔적이 없고, 페니키아인 등 주변 주민에게 강요된 기록이 없기 때문이다. 비유대교적 습관 강요는 헬레니즘 유대인과의 종교 대립의 면이 강하다고 생각된다.

또한, 안티오코스 4세 시대에 셀레우코스 왕조의 재정이 곤궁했기 때문에 신전 재산 약탈이 목적이었다는 설도 있다.

마카베오 전쟁을 단순한 유대인의 독립 전쟁으로 보는 것은 과거의 견해이다. 그러나 하스몬 왕조 성립으로 이어진 유대인의 독립 전쟁이라는 견해도 틀렸다고 할 수 없다.

5. 5. 유대교 묵시문학의 발전

다니엘서는 기원전 165년경 마카베오 전쟁 초기에 쓰여진 것으로 보이며, 이후 히브리 성경과 기독교 구약 성경에 포함되었다.[76] 다니엘서의 배경은 400년 전 바빌론이지만, 이 책은 봉기 당시 유대에서의 상황에 대한 문학적 응답이었다. 저자는 난해한 이유로 또는 잠재적 검열관의 감시를 피하기 위해 배경을 옮겼다. 다니엘서는 독자들에게 박해에 직면하여 굳건히 설 것을 촉구한다.[77] 예를 들어, 예언자 다니엘과 그의 동료들은 코셔를 지키며 채소와 물로 식단을 유지하지만, 왕의 모든 신하들보다 더 건강하게 나타난다.[77] 메시지는 분명하다. 안티오코스 4세의 포고령을 거부하고 유대교 식단 규율을 지키라는 것이다. 다니엘은 왕이 미쳐갈 것이라고 예언한다. 안티오코스 4세의 칭호인 "에피파네스"(신이 선택한 자)는 그의 적들에게 "에피마네스"(미치광이)로 조롱받았고, 그는 괴상한 습관을 유지하는 것으로 알려졌다. 다니엘과 유대인들이 죽음의 위협을 받으면, 그들은 침착하게 맞서 결국 구원받는다. 이것은 안티오코스 4세에 대한 유대인의 반대 세력 사이에서 적절한 메시지였다.[78][79]다니엘서의 마지막 장에는 미래에 대한 묵시록적 환상이 포함되어 있다. 저자의 동기 중 하나는 경건한 유대인들에게 그들의 승리가 400년 전에 예언되었음을 확신시키기 위한 것이었다.[80] 다니엘의 마지막 환상은 안티오코스 4세를 "북쪽의 왕"이라고 지칭하며, 그의 이전 행동을 묘사하지만, 북쪽 왕이 "그의 종말을 맞이할 것"이라고도 묘사한다.[78] 또한, 북쪽 왕 아래에서 죽은 모든 사람들은 부활할 것이며, 고통받은 자들은 보상을 받고 번성한 자들은 수치와 경멸을 당할 것이다.[81] 다니엘서에서 얻을 수 있는 주요 역사적 사실은 북쪽 왕이 성전을 황폐케 하는 혐오스러운 것으로 더럽히고, 성전에서 매일 드리는 제사인 타미드를 중단시킨다는 묘사이다. 이것은 마카베오기 상/하권의 묘사와 일치한다.[78][96]

다른 작품들도 마카베오 반란의 영향을 받은 것으로 보이는데, 여기에는 유딧기, 모세의 유언, 그리고 에녹서의 일부가 포함된다. 유딧기는 압도적인 군사적 위협에 맞선 유대인의 저항을 묘사하는 역사 소설이다. 다니엘서만큼 유사점이 뚜렷하지는 않지만, 그 탄압 묘사 중 일부는 안티오코스 4세의 박해에 영향을 받은 것으로 보인다. 예를 들어, 장군 홀로페르네스가 신전을 파괴하는 것 등이 그렇다. 이야기의 여주인공인 유딧은 "유다스"의 여성형 이름을 가지고 있다.[82] 모세의 유언은 다니엘서와 마찬가지로 반란으로 이어지는 유대인의 태도를 증언한다. 이 책은 박해를 묘사하고, 부정한 지도자와 사제를 협력자로 비난하며, 순교의 덕을 칭찬하고, 압제자에 대한 하나님의 보복을 예언한다. 모세의 유언은 일반적으로 서기 1세기에 쓰여진 것으로 여겨지지만, 하스몬 왕조 시대에 훨씬 이전에 쓰여진 후 서기 1세기 갱신이 추가되었을 가능성도 있다.[83][84] 에녹서의 초기 장들은 기원전 300~200년경에 쓰여졌지만, 시간이 지남에 따라 노아의 증조부인 에녹의 권위를 언급하는 새로운 부분이 추가되었다. "주간의 묵시록"이라는 한 부분은 안티오코스의 박해가 시작된 직후인 기원전 167년경에 쓰여진 것으로 추정된다.[85] 다니엘서와 마찬가지로, 주간의 묵시록은 박해 시점까지의 세계사를 이야기한 후, 의로운 자들이 결국 승리할 것이라고 예언하며 저항을 장려한다.[86] 에녹서의 또 다른 부분인 "꿈의 책"은 반란이 적어도 부분적으로 성공한 후에 쓰여진 것으로 보인다.[87]

사해 문서의 일부인 쿰란 하바쿡 주석은 많은 관심을 받은 불확실한 작품이다. 쿰란 종교 공동체는 예루살렘의 하스몬 왕조 종교 지도부와 사이가 좋지 않았으며, 대제사장직에 자독 가문의 계승을 선호했던 것으로 여겨진다. 이 주석(''페셰르'')은 "의로운 스승"이 "악한 제사장"과 "거짓의 사람"(아마도 동일 인물)에 의해 부당하게 지위에서 쫓겨나 추방당하는 상황을 묘사한다.

6. 마카베오 반란의 유산과 현대적 의미

마카베오 반란은 단순한 종교적, 정치적 사건을 넘어 후대에 깊은 영향을 미쳤다. 유대교 전통에서 이 반란은 하누카 축제를 통해 기념되며, 억압에 맞선 저항과 신앙의 승리를 상징한다.

마카베오 반란은 헬레니즘 문화와 유대교 전통 사이의 갈등을 보여주는 대표적인 사례이다. 마카베오서는 이 반란을 문화적 억압에 대한 저항으로 묘사하지만, 현대 학자들은 이 갈등이 단순한 종교적 억압뿐만 아니라, 헬레니즘화된 유대인들과 전통적인 유대인들 사이의 내전적 성격도 가지고 있었다고 본다.[92][93][94] 엘리아스 비커만과 마르틴 헹겔과 같은 학자들은 헬레니즘화된 대제사장 메넬라오스를 지지하는 유대인들이 많았으며, 안티오코스 4세의 칙령도 헬레니즘 유대인들의 압력으로 인해 나왔다고 주장한다.[95][96]

반란의 역사적 신뢰성에 대해서는 여전히 논쟁이 진행 중이다. 일부 학자들은 1차 사료의 편향성을 지적하며, 다니엘 R. 슈바르츠와 실비 호니그만과 같은 학자들은 안티오코스 4세의 예루살렘 공격이 종교적 박해보다는 세금 인상에 대한 지역적 불안에 대한 처벌이었을 가능성을 제기한다.[9][96] 존 마는 성전이 마카베오인들에 의해 해방된 것이 아니라, 메넬라오스의 청원으로 복원되었다고 주장한다.[72] 그러나 이러한 주장에 대한 반론도 있는데, 안티오코스 4세가 종교적 문제에 의해 동기를 부여받았을 가능성을 배제할 수 없다는 것이다.[96][102]

최근 고고학적 발견들은 반란 직전 시대의 셀레우코스 왕조의 정책에 대한 통찰력을 제공하고 있다. 예를 들어, 2007년에 발견된 헬리오도루스 석비는 당시의 정부 임명과 정책을 보여준다.[103][104] 기바티 주차장 발굴에서는 아크라에 대한 가능한 증거가 발견되어, 아크라의 운명에 대한 기록의 모순을 해결하는 데 도움을 줄 수 있다.[105][106]

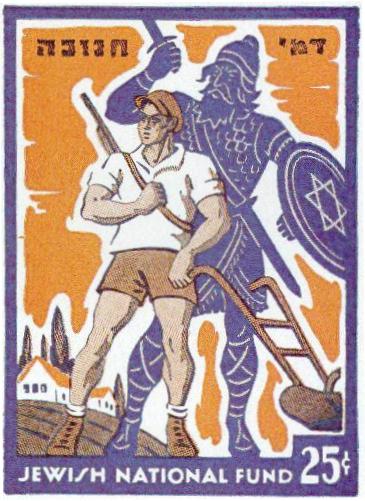

마카베오 반란은 열심당과 같은 후대의 유대 저항 운동에 영감을 주었으며, 묵시록 장르와 유대교 묵시론주의를 발전시키는 데 기여했다. 또한, 신성한 보상과 처벌에 대한 유대교 사상에도 새로운 경향을 만들었다. 19세기 말 시온주의 운동에 영감을 주었고, 현대 이스라엘 건국의 역사적 상징으로 재조명되었다. 초기 시온주의자들은 마카베오 가문의 투쟁을 유대 민족의 독립과 주권 회복을 위한 모델로 삼았다.

6. 1. 유대교 전통과 하누카 축제

마카베오 반란은 유대교 역사에서 중요한 사건으로 기억되며, 하누카 축제를 통해 매년 기념되고 있다.[107] 랍비 전통에 따르면, 승리한 마카베오인들은 메노라를 하루 동안만 밝힐 수 있는, 봉인되어 오염되지 않은 적은 양의 기름 단지만을 발견했다. 그러나 기적적으로 기름은 8일 동안 지속되었고, 그 동안 더 많은 기름을 구할 수 있었다. 하스몬 왕국 시대에 하누카는 "하스몬 독립 기념일"로서 반란의 성공과 하스몬 통치자들의 정당성을 기념하며 널리 지켜졌다.[108] 디아스포라 유대인들도 하누카를 기념하며 유대인 공동체의 정체성을 형성했다. 하누카는 유대 민족 전체의 해방을 상징하는 날이었다.[110] 하누카는 하스몬 왕국의 멸망 이후에도 계속 기념되었지만, 시간이 지나면서 그 중요성이 점차 줄어들었다. 그러다 20세기에 들어서 하누카는 새로운 중요성을 얻게 되었고, 마카베오 가문의 기원에 대한 관심이 다시 높아졌다.[111]아다사 전투에서 유대인들이 승리한 것 역시 매년 기념되는 축제로 이어졌다. 셀레우코스 장군 니카노르를 무찌른 이 승리는 13 아다르에 ''욤 니카노르''로 기념된다.[112][113]

이 고난의 시기는 묵시록 장르를 정의하는 데 영향을 주었고, 유대교 묵시론주의를 고조시켰다.[114] 다니엘서에 나타난 안티오코스 4세와 같은 악한 폭군이 예루살렘 성을 공격하는 모습은 이후 로마 제국의 유대 지역 통치 기간 동안 자주 등장하는 주제가 되었으며, 적그리스도에 대한 기독교적 개념에도 영향을 주었다.[119]

안티오코스 4세의 유대인 박해와 마카베오 가문의 저항은 신성한 보상과 처벌에 대한 유대교 사상에 새로운 경향을 불러일으켰다. 초기 유대교 문헌에서는 하느님께 헌신하고 율법을 지키는 것이 현세의 보상과 처벌로 이어진다고 보았다. 즉, 율법을 잘 지키는 사람은 번영하고, 그렇지 않은 사람은 재앙을 겪는다는 것이다. 그러나 안티오코스 4세의 박해는 이러한 가르침과 정면으로 배치되었다. 유대 율법을 어기기를 거부했기 때문에 고통받는 사람들이 생겨났고, 가장 독실하고 율법을 준수하는 유대인들이 가장 큰 고통을 겪는 상황이 벌어진 것이다. 이러한 상황은 다니엘서와 같이 현세에서 고통받는 사람들이 사후에 보상을 받을 것이라는 문학 작품들을 탄생시켰다. 또한 2 마카베오서에서는 안티오코스 치하에서 어머니와 일곱 아들이 순교했지만, 죽은 후에 보상을 받을 것이라고 묘사한다.[115][116][117]

"소수가 다수를 이긴" 승리는 열심당과 같은 후대의 유대 저항 운동에 영감을 주었다.[118] 이러한 후기 반란 중 가장 유명한 것은 서기 66–73년의 제1차 유대-로마 전쟁( "대반란"이라고도 함)과 서기 132년부터 136년까지의 바르 코크바의 난이다.[119][120] 이러한 반란들이 실패한 후, 마카베오 반란에 대한 유대교적 해석은 더욱 영적인 것으로 변화했다. 하누카 이야기와 기름의 기적에 초점을 맞추면서, 무력으로 뒷받침되는 독립적인 유대 정치 체제에 대한 현실적인 계획보다는 하느님의 기적에 더 집중하게 된 것이다. 시간이 지나면서 마카베오 가문에 대한 논의는 줄어들었다. 미쉬나에서 마카베오 가문은 드물게 언급된다.[121][122][123] 이는 반란 이후 하스몬 왕조의 후기 통치에 대한 랍비들의 불만도 영향을 미쳤다. 심지어 마카베오 시대를 배경으로 하는 이야기에서도 유다에 대한 언급은 의도적으로 삭제되어 하스몬 가문에 대한 영웅 숭배를 피하려는 경향을 보였다.[124] 마카베오기는 유대교 전통에서 격하되어 유대교 타나크(히브리어 성경)에 포함되지 않았다. 중세 시대에 마카베오서에 대한 더 많은 예술과 문학 작품을 만든 것은 기독교인들이었으며, 마카베오서는 가톨릭과 정교회 성경 정경에 포함되었다.[111] 카롤링거 르네상스 시대의 중세 기독교인들은 마카베오 가문을 기사도와 기사도의 초기 사례로 존경했으며, 십자군 동안 모방해야 할 성스러운 전사로 언급되었다.[125][126] 14세기에 유다 마카베오는 기사들이 본받아야 할 중세 기사도의 전형인 아홉 위인에 포함되었다.

19세기와 20세기 초, 유대인 작가와 예술가들이 마카베오 가문을 독립과 승리의 본보기로 제시하면서, 유대교에서 마카베오 가문의 위상은 다시 높아졌다.[127] 그 시대의 유대 민족주의 옹호자들은 마카베오 가문과 같은 과거의 사건들을 희망적인 제안으로 보았고, 초기 시온주의 운동에 영향을 미쳤다. 1896년에 결성된 영국의 시온주의 단체는 고대 마카베오 기사단이라는 이름을 사용했고, 유대 스포츠 단체인 마카비 세계 연맹은 그들의 이름을 따서 지어졌다.[128] 반란은 극작가 아하론 아슈만, 야코프 카한, 모셰 샤미르의 연극에 등장한다. 현대 이스라엘의 다양한 단체들은 마카베오 가문과 하스몬 왕조의 이름을 따서 짓거나, 그들을 기리고 있다.

6. 2. 시온주의 운동과 이스라엘 건국

마카베오 반란은 19세기 말 시온주의 운동에 영감을 주었으며, 현대 이스라엘 건국의 역사적 상징으로 재조명되었다.[127] 초기 시온주의 운동은 마카베오와 같은 과거 사건을 희망적인 제안으로 보았다.[128] 1896년에 결성된 영국의 시온주의 단체는 고대 마카베오 기사단이라는 이름을 사용했고, 유대 스포츠 단체인 마카비 세계 연맹은 그들의 이름을 따서 지었다.이스라엘은 마카베오 반란을 유대 민족의 독립과 주권 회복을 위한 투쟁으로 기념하고 있다.[127] 현대 이스라엘의 다양한 단체들은 마카베오와 하스몬 왕조를 따라 이름을 지었거나, 그들을 기리고 있다. 반란은 야코프 카한, 모셰 샤미르등의 극작가의 연극에 등장한다.

6. 3. 저항과 자유의 상징

유대교 축제인 하누카는 유다 마카베오가 셀레우코스 왕조를 상대로 승리한 후 성전을 재봉헌한 것을 기념한다.[107] 랍비 전통에 따르면, 승리한 마카베오는 봉인되어 오염되지 않은 작은 양의 기름 항아리만 찾을 수 있었는데, 비록 메노라를 하루 동안만 유지할 수 있는 양이었지만, 기적적으로 8일 동안 지속되었고, 그 동안 더 많은 기름을 구할 수 있었다. 하스몬 왕국 시대 동안 하누카는 두드러지게 지켜졌으며, 반란의 성공과 하스몬 통치자들의 정통성을 기념하는 "하스몬 독립 기념일" 역할을 했다.[108] 디아스포라 유대인들도 이를 기념하여 유대인 집단 정체성을 형성했다. 이는 유대인, 특히 유대인에게 국한되지 않고 모든 유대인의 해방의 날이었다.[110] 결과적으로 하누카는 하스몬 왕국 통치를 능가했지만, 시간이 지남에 따라 그 중요성은 줄어들었다. 하누카는 20세기에 새로운 중요성을 얻었고 마카베오의 기원에 대한 관심을 다시 불러일으켰다.[111]

아다사 전투에서 유대인의 승리는 하누카만큼 두드러지지는 않지만 기억되는 연례 축제로 이어졌다. 셀레우코스 장군 니카노르의 패배는 13 아다르에 ''욤 니카노르''로 기념된다.[112][113]

이 시기는 묵시록 장르를 정의하는 데 기여했고 유대교 묵시론주의를 고조시켰다.[114] 다니엘서에서 안티오코스 4세와 같은 악한 폭군이 예루살렘 성을 공격하는 모습은 이후 유대 지역의 로마 통치 기간 동안 흔한 주제가 되었고, 적그리스도에 대한 기독교적 개념에 기여하게 되었다.[119]

안티오코스 치하의 유대인 박해와 마카베오의 대응은 신성한 보상과 처벌에 대한 유대교 사상에서 새로운 경향에 영향을 미치고 만들어냈다. 초기 유대교 저술에서 하나님에 대한 헌신과 율법 준수는 현세에서의 보상과 처벌로 이어졌다. 즉, 준수하는 자는 번성하고 불순종하는 자는 재앙을 초래했다. 안티오코스 4세의 박해는 이러한 가르침과 직접적으로 모순되었다. 처음으로 유대인들은 유대 율법을 어기기를 거부했기 때문에 고통을 받았고, 따라서 가장 독실하고 율법을 준수하는 유대인들이 가장 큰 고통을 받았다. 이것은 다니엘서가 죽은 자의 부활을 묘사하는 것과 같이 현세에서 고통받는 자들이 사후에 보상을 받을 것이라는 문학을 낳았고, 2 마카베오서는 안티오코스 치하에서 어머니와 일곱 아들의 순교를 자세히 묘사하며, 죽은 후에 보상을 받을 것이라고 묘사한다.[115][116][117]

"소수가 다수를 이긴" 승리로서, 이 반란은 열심당과 같은 미래의 유대 저항 운동의 영감이 되었다.[118] 이러한 후기 반란 중 가장 유명한 것은 서기 66–73년의 제1차 유대-로마 전쟁 ( "대반란"이라고도 함)과 서기 132년부터 136년까지의 바르 코크바의 난이다.[119][120] 이러한 반란의 실패 이후, 마카베오 반란에 대한 유대교 해석은 더욱 영적인 것이 되었다. 그것은 무력으로 뒷받침되는 독립 유대 정치체에 대한 실질적인 계획보다는 하누카의 이야기와 기름의 하나님의 기적에 초점을 맞추었다. 시간이 지남에 따라 마카베오에 대한 논의도 줄어들었다. 그들은 이러한 유대인의 패배 이후 미쉬나, 즉 타나임의 저술에서 드물게 나타난다.[121][122][123] 반란 이후 하스몬의 후기 통치에 대한 랍비의 불만도 이에 기여했다. 심지어 마카베오 시대에 명시적으로 설정된 이야기에서도 하스몬 가문에 대한 영웅 숭배를 피하기 위해 유다에 대한 언급은 이름으로 명시적으로 제거되었다.[124] 마카베오서는 유대교 전통에서 격하되어 유대교 타나크 (히브리어 성경)에 포함되지 않았다. 중세 시대에 마카베오서를 언급하는 더 많은 예술과 문학을 생산한 것은 기독교인들이었으며, 마카베오서는 가톨릭과 정교회 성경 정경에 포함되었다.[111] 카롤링거 르네상스 시대의 중세 기독교인들은 마카베오를 기사도와 기사도의 초기 예로 존경했으며, 마카베오인들은 십자군 동안 모방해야 할 성스러운 전사로 후기 중세 시대에 언급되었다.[125][126] 14세기에 유다 마카베오는 기사들이 그들의 행동을 본받기 위한 중세 기사도의 전형인 아홉 위인에 포함되었다.

마카베오를 유대교에서 격하한 것은 19세기와 20세기 초에 유대인 작가와 예술가들이 마카베오를 독립과 승리의 본보기로 내세우면서 수 세기 후에 도전받았다.[127] 그 시대의 유대 민족주의 옹호자들은 마카베오와 같은 과거 사건을 가능한 일에 대한 희망적인 제안으로 보았고, 초창기 시온주의 운동에 영향을 미쳤다. 1896년에 결성된 영국의 시온주의 단체는 고대 마카베오 기사단이라는 이름을 사용했고, 유대 스포츠 단체인 마카비 세계 연맹은 그들을 따라 이름을 지었다.[128] 반란은 야코프 카한, 모셰 샤미르등의 극작가들의 연극에 등장한다. 현대 이스라엘의 다양한 단체들은 마카베오와 하스몬을 따라 이름을 지었거나, 그들을 기리고 있다.

참조

[1]

서적

Grabbe 2008

[2]

서적

Grabbe 2008

[3]

서적

Hengel 1973

[4]

서적

Grabbe 2008

[5]

서적

Cohen 1988

[6]

서적

The Image of the Jews in Greek Literature: The Hellenistic Period

University of California Press

2010

[7]

서적

Hengel 1973

[8]

서적

Tcherikover 1959

[9]

서적

Historical Perspectives: From the Hasmoneans to Bar Kokhba in Light of the Dead Sea Scrolls

Brill

2001

[10]

서적

Grainger 2012

[11]

서적

Hengel 1973

[12]

서적

Cohen 1988

[13]

서적

The Jewish War

Oxford University Press

2017

[14]

서적

Honigman 2014

[15]

서적

Grainger 2012

[16]

서적

Bar-Kochva 1989

[17]

서적

Honigman 2014

[18]

서적

Grainger 2012

[19]

서적

Bar-Kochva 1989

[20]

서적

Regev 2013

[21]

서적

Bar-Kochva 1989

[22]

서적

Bar-Kochva 1989

[23]

서적

Mendels 1997

[24]

서적

Bar-Kochva 1989

[25]

서적

Scolnic 2004

[26]

서적

Tcherikover 1959

[27]

서적

Bar-Kochva 1989

[28]

서적

Bar-Kochva 1989

[29]

서적

Schürer 1896

[30]

서적

Schürer 1896

[31]

기타

1 Maccabees 9:73

[32]

서적

Tcherikover 1959

[33]

서적

Mendels 1997

[34]

서적

Schürer 1896

[35]

서적

Honigman 2014

[36]

서적

Schürer 1896

[37]

서적

Regev 2013

[38]

서적

Schürer 1896

[39]

서적

The Jewish Dialogue with Greece and Rome

Brill Academic Publishers

1980

[40]

서적

Mendel 1997

[41]

서적

Regev 2013

[42]

서적

Mendels 1997

[43]

웹사이트

GERUSIA - JewishEncyclopedia.com

https://www.jewishen[...]

[44]

웹사이트

GOVERNMENT - JewishEncyclopedia.com

https://jewishencycl[...]

[45]

서적

Cohen 1988

[46]

서적

Studies in the History of the Sanhedrin

Harvard University Press

1961

[47]

서적

Tcherikover 1959

[48]

서적

Jews, Greeks and Barbarians: Aspects of the Hellenization of Judaism in the pre-Christian Period

Fortress Press

1980

[49]

서적

Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640 C.E.

Princeton University Press

2001

[50]

서적

Regev 2013

[51]

서적

Bar-Kochva 1989

[52]

서적

Bar-Kochva 1989

[53]

서적

Bar-Kochva 1989

[54]

서적

Bar-Kochva 1989

[55]

서적

Bar-Kochva 1989

[56]

서적

Bar-Kochva 1989

[57]

서적

Bar-Kochva 1989

[58]

서적

Mendels 1997

[59]

서적

Shatzman 1991

[60]

서적

Shatzman 1991

[61]

서적

Bar-Kochva 1989

[62]

서적

Bickerman 1937

[63]

서적

Grabbe 2010

[64]

서적

Regev 2013

[65]

서적

Bickerman 1937

[66]

서적

Bar-Kochva 1989

[67]

서적

Shatzman 1991

[68]

서적

Harrington 1988

[69]

서적

Honigman 2014

[70]

성경

1 Maccabees

[71]

서적

Harrington 1988

[72]

서적

Revolt and Resistance in the Ancient Classical World and the Near East: In the Crucible of Empire

Brill

2016

[73]

서적

Schwartz 2008

[74]

서적

Harrington 1988

[75]

서적

Bar-Kochva 1989

[76]

서적

Grabbe 2020

[77]

서적

Portier-Young 2011

[78]

서적

Harrington 1988

[79]

서적

Portier-Young 2011

[80]

서적

Portier-Young 2011

[81]

서적

Grabbe 2010

[82]

서적

Harrington 1988

[83]

서적

Harrington 1988

[84]

서적

Portier-Young 2011

[85]

서적

Portier-Young 2011

[86]

서적

Portier-Young 2011

[87]

서적

Portier-Young 2011

[88]

서적

The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State

William B. Eerdsmans Publishing Company

2008-02

[89]

서적

Harrington 1988

[90]

서적

Bickerman 1937

[91]

서적

Bar-Kochva 1989

[92]

서적

Hengel 1973

[93]

서적

Judaism and the Gentile Faiths: Comparative Studies in Religion

Fairleigh Dickinson Univ Press

[94]

서적

Honigman 2014

[95]

서적

Scolnic 2004

[96]

서적

Revolt and Resistance in the Ancient Classical World and the Near East: In the Crucible of Empire

Brill

2016

[97]

서적

Mendels 1997

[98]

서적

Jewish Antiquities

Harvard University Press

1943

[99]

서적

Mendels 1997

[100]

간행물

Review of Sylvie Honigman, 'Tales of High Priests and Taxes'

http://bmcr.brynmawr[...]

Bryn Mawr Classical Review

2015-08-07

[101]

서적

Hongiman 2014

[102]

서적

The Oxford Handbook of the Apocrypha

Oxford University Press

2021

[103]

뉴스

Ancient Greek Inscription, Dating to 178 B.C.E., Goes on Display at Israel Museum

https://www.haaretz.[...]

2007-05-08

[104]

서적

Portier-Young 2011

[105]

간행물

Jerusalem Dig Uncovers Ancient Greek Citadel

https://www.national[...]

2016-04-22

[106]

서적

The Middle Maccabees: Archaeology, History, and the Rise of the Hasmonean Kingdom

https://books.google[...]

The Society of Biblical Literature

2021

[107]

문서

Farmer 1956, p. 132–145

[108]

문서

Regev 2013, p. 50–57

[109]

문서

Schwartz 2008, p. 37, 87

[110]

문서

Regev 2013, p. 278–279

[111]

문서

Harrington 1988, p. 131

[112]

문서

Bar-Kochva 1989, p. 372

[113]

문서

Farmer 1956, p. 145–155

[114]

문서

Portier-Young 2011, xxi–xxiii; 3–5

[115]

문서

Cohen 1988, p. 105–108

[116]

문서

Grabbe 2010, p. 94

[117]

서적

Heaven and Hell: A History of the Afterlife

Simon & Schuster

2020

[118]

문서

Farmer 1956, p. 175–179; 203

[119]

문서

Hengel 1973, p. 306

[120]

문서

Mendels 1997, p. 371–376

[121]

서적

The Scriptures and the Scrolls: Studies in Honour of A.S. van der Woude on the Occasion of his 65th Birthday

E. J. Brill

1992

[122]

문서

Bickerman 1937, p. 100

[123]

문서

Farmer 1956, p. 126–128

[124]

서적

Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic literature

Oxford University Press

2018

[125]

서적

Dying for the Faith, Killing for the Faith: Old-Testament Faith-Warriors (1 and 2 Maccabees) in Historical Perspective

Brill

2012

[126]

간행물

The Maccabees as Exemplars in the Tenth and Eleventh Centuries

1985

[127]

뉴스

In Memory of Judah Maccabee

https://jewishreview[...]

2018-12-04

[128]

간행물

Maccabi World Union; Order of Ancient Maccabaeans

Macmillan Reference USA

2007

[129]

웹사이트

History Crash Course #29: Revolt of the Maccabees

https://www.aish.com[...]

2001

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com