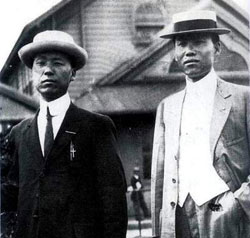

박용만 (1881년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

박용만은 1881년 강원도 철원에서 태어난 독립운동가이다. 1904년 보안회 활동, 한성감옥 투옥, 미국 망명 후 한인 군사학교 설립 등 무장 독립운동을 펼쳤다. 그는 신한민보, 국민보 등 언론 활동을 통해 독립 의지를 고취했으며, 이승만과의 갈등 속에서도 대조선 국민군단을 창설하여 군사 훈련을 실시했다. 1919년 대한민국 임시정부 외무총장으로 추대되었으나 취임하지 않았으며, 1920년대에는 임시정부 해체론을 주장하며 활동했다. 1928년 베이징에서 암살당했으며, 사후 건국훈장 독립장과 대통령장이 추서되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 헤이스팅스 칼리지 동문 - 윤치영

윤치영은 대한민국의 독립운동가이자 정치인으로, 대한민국 임시 정부에서 활동하며 이승만, 박정희 정부에서 요직을 역임하고 제헌 국회의원, 초대 내무부 장관, 주프랑스 공사, 서울특별시장, 국회의장 등을 지냈으나, 친일 의혹과 독재 정권 옹호에 대한 비판도 존재한다. - 헤이스팅스 칼리지 동문 - 유창순 (1918년)

유창순은 1918년생으로, 한국은행 총재, 상공부 장관, 국무총리 등을 역임하며 박정희, 전두환 군사 정권 시기 경제 발전에 기여했으나 군사 정권 협력에 대한 비판도 받는 인물이다. - 한국의 반공주의자 - 김영랑

김영랑은 일제강점기부터 해방 후까지 활동한 시인으로, '모란이 피기까지는'과 같은 서정시와 민족주의적 저항 의식을 담은 시를 동시에 선보였으며, 1935년에 시집 『영랑시집』을 발간했다. - 한국의 반공주의자 - 현익철

현익철은 일제강점기 만주에서 독립운동을 하다가 여러 단체에서 활동했으며, 대한민국 정부로부터 건국훈장을 추서받았다. - 한성정부 - 이승만

이승만은 대한민국의 초대 대통령이자 독립운동가로서, 대한민국 임시정부 초대 대통령을 역임하고 해방 후 초대 대통령으로 선출되었으나, 독재적 통치와 부정부패에 대한 비판도 받으며 4·19 혁명 후 하와이로 망명하여 서거하였다. - 한성정부 - 안창호

안창호는 평안남도 출신의 독립운동가, 교육자, 사상가로서, 서양식 교육과 기독교 입교 후 독립협회 활동, 대한국민회 설립 등 해외 독립운동, 신민회 조직, 흥사단 재건 등 국내외 민족 교육과 계몽 운동에 헌신하며 민족 개조를 주창하고 이상촌 건설을 추진하다 일제의 탄압으로 옥중에서 병사하였다.

2. 생애

1881년 8월 26일 강원도 철원에서 태어났다. 출생 년도는 불확실하나 1881년생 설이 유력하다.[29][30][31] 어린 시절 부모를 여의고 삼촌 박희병의 손에 자랐으며, 삼촌과 함께 서울로 이주한 뒤 일본으로 건너가 개혁주의 성향을 키웠다. 1897년경 귀국하여 다양한 개혁 운동과 저항 운동에 참여하다 투옥되었다.[1]

수감 중 이승만을 만나 그의 저서 "독립정신" 집필을 도왔고, 1903년경 석방될 때 원고를 밀반출했다.[2] 이후 선천군에서 삼촌과 사립학교에서 일하다 1904년 말 또는 1905년 초 미국으로 이민을 갔다.[3][4][5]

1904년 보안회의 황무지 개간권 요구 반대 운동에 참여하다 한성감옥에 투옥되었고, 옥중에서 이승만 등과 의형제를 맺었다. 출옥 후 평남 순천의 사립시무학교에서 유일한 등을 가르치다 1904년 12월 미국으로 망명하였다. 1917년 상하이에서 신규식 등과 대동단결선언을 발표하고, 1919년 3·1 만세 운동 선언을 영어로 번역하여 호놀룰루에서 출판했다.[19] 이후 미국 시베리아 원정군에 합류하여 시베리아로 향했다.[20]

1919년 삼일운동 관련 문서를 편집하여 책자를 발행하고,[39] 같은 해 4월 상하이 임시의정원 의원, 한성임시정부 외무총장, 상하이 임시정부 외무차장에 선출되었다. 1925년 7월, 하와이 호놀룰루에서 열린 태평양 연안 국제신문 기자대회에 대표로 참석하였다. 1926년 독립운동 기지 마련을 위해 베이징 시내 외곽에 대본농간공사를 설립하였다.[39] 1927년 초등 국어 교과서를 편찬하고, 호놀룰루 팔라마에 우성학교를 설립하여 학생들을 가르쳤다.

1919년 5월 하와이를 출발, 블라디보스토크를 거쳐 북평(北平)에 체류하다 텐진 항에서 하와이 호놀룰루로 되돌아갔다.[39] 1919년 9월 통합 상해 임시정부 외무총장에 선출되었으나, 이승만 대통령의 외교노선 성향에 반대하여 취임하지 않았다.[39] 1920년 4월 북경에서 <군사통일회의>를 결성하고, 1921년 이승만의 위임통치론이 드러나자 <이승만 성토문>을 발표했다.

1921년 군사통일회의는 국민대표회주비회원을 선출하여 국민대표회의를 개최하였다. 임시정부 존폐 여부를 놓고 갈등이 심화되자 임정 해체론을 주장하는 창조파에 가담, 1923년 중국 상하이에서 개최된 국민대표대회(國民代表大會)에서 임정 불신임운동에 앞장섰다. 그러나 국민대표자대회는 김구의 내무부 포고령 제5호에 의해 강제 해산되고, 박용만은 상하이에서 축출되어 하와이로 되돌아왔다.

1918년 미국 원정군 정보 장교로 활동하며 시베리아에 체류, 1924년 친일 중국 정부 인사들과 한국으로 돌아왔다.[26] 1928년 10월 17일 베이징에서 이혜영에게 암살당했다.[27]

2. 1. 초기 생애와 계몽 운동 (1881년 ~ 1904년)

1881년 8월 26일 강원도 철원의 평민 가정에서 출생하였다. 박용만의 출생 년도는 미상으로 1881년생 설이 유력하나, 1882년생 설과 이승만과 동년배라는 1875년생 설, 1879년생 설 등이 있다.[29] 보통 그의 출생 년대는 1881년생 설을 채택하고 있다.[30][31]어린 시절 부모를 여읜 박용만은 삼촌인 박희병의 손에서 자랐다. 박용만은 삼촌과 함께 서울로 이주한 뒤 일본으로 건너갔다. 일본에서 개혁주의 성향을 키웠으며, 1897년경 한국으로 돌아온 후 다양한 개혁 운동과 저항 운동에 참여했다. 그의 활동은 정부의 눈 밖에 났고, 박용만은 투옥되었다.[1]

1904년 보안회가 주도한 일제의 황무지 개간권 요구에 반대하는 운동에 참여하였다가 일제에 의하여 한성감옥에 투옥되었다. 옥중에서 이승만, 이동녕, 이상재, 이시영, 정순만 등과 만나 동지가 되었다. 한성감옥에서는 만민공동회 사건으로 투옥된 이승만과 정순만이 함께 있어 이들과 의형제를 맺어 '3만'이라고도 하였다.

수감 중에 개혁가인 이승만을 만났으며, 이승만은 개혁과 애국심에 관한 논문인 "독립정신"이라는 책을 집필하고 있었다. 박용만은 이승만의 책 집필을 도왔고, 1903년경 석방될 때 그 원고를 감옥 밖으로 밀반출했다.[2] 출옥 후 숙부 박희병이 있는 평남 순천에 있는 사립시무학교로 가서 유일한 등의 소년을 가르치다가 1904년 12월 미국으로 건너갔다.[3] 1904년 말 또는 1905년 초, 박용만은 미국으로 이민을 갔다.[4][5]

2. 2. 미국 망명과 독립운동 (1904년 ~ 1919년)

1904년 보안회가 주도한 일제의 황무지 개간권 요구 반대 운동에 참여하다가 한성감옥에 투옥되었다. 옥중에서 이승만, 이동녕, 이상재, 이시영, 정순만 등과 의형제를 맺었다. 출옥 후 평남 순천 사립시무학교에서 유일한 등을 가르치다가 1904년 12월 미국으로 망명하였다.1917년 상하이(上海)에서 신규식, 김규식, 조소앙 등과 대동단결선언을 발표하였다. 1919년 3·1 만세 운동으로 독립 선언이 발표되자, 이 선언을 영어로 번역하여 호놀룰루에서 출판했다.[19] 이후 미국 시베리아 원정군에 합류하여 시베리아로 향했다.[20]

2. 2. 1. 네브래스카와 하와이에서의 활동

1905년 2월 샌프란시스코에 도착하여 네브래스카주에 있는 링컨 고등학교에 입학하였으나, 1학년을 마치고 중퇴하였다. 1906년 여름 숙부 박희병과 함께 미국의 콜로라도주 덴버로 가서 노동 이민자를 위한 한인 직업 소개소를 운영하며, 헤이스팅스 칼리지 정치학과에 입학한다. 1907년 헤이그에서 개최하는 만국평화회의에 참여하는 밀사를 돕고자 윤병구와 송헌주를 헤이그로 파견한다. 1908년 3월에는 스티븐슨을 저격한 장인환, 전명운의 변호 비용을 모집한다. 7월에는 콜로라도 덴버시 그레이스 감리교회에서 <해외애국동지대표자회의>를 개최하여 한인 군사 학교 설립안을 제출하여 통과시킨다. 1908년 9월 네브래스카 대학교 링컨에 편입해 정치학을 전공하면서 군사학을 부전공으로 택하여 ROTC 과정도 이수하였다. 1908년 12월 박용만은 네브래스카주 정부에, 정한경은 커니 지방 정청에 교섭하여 마침내 헌법상에 없는 한인 군사 학교에 관한 默許(묵허)를 받아낸다. 그리하여 1909년 6월에는 네브래스카주 커니에 있는 한인 농장 내에 한인소년병학교(The Young Korean Military School)를 열어 한인 청년 생도들에게 군사 훈련을 실시하였고, 1912년 첫번 졸업생 13명을 배출하였다.[8][9][10]

1910년에는 헤이스팅스 칼리지와 협의하여 한인소년병학교를 헤이스팅스 칼리지 구내로 이전한다. 같은 해 박용만은 김장호에게 소년병학교의 전권을 맡기고 병학교 유지를 위해 각 지역에 연조를 받아 보탠다. 그리고 1910년 10월 캘리포니아를 돌아보고 돌아가는 길에 신한민보의 주필을 맡기로 결정하여 1911년 2월 신한민보 제217호부터 252호까지 제4대 주필로 활약하며 무형의 정부 즉, 가정부의 필요성을 설파한다. 이 시기 '아메리카 혁명'(1911년 1월 자신의 논문을 한글로 번역, 그 후 1914년 발간), '국민개병설'(1911년)과 '군인수지'(1912년)를 집필했다.

1911년 샌프란시스코의 신한민보 샌프란시스코 지국에 입사하여 주필로 근무했다.[11] 미국 체류 중 네브래스카에서 한때의 옥중 동지 이승만을 재회하였다. 뒤에 그는 1913년 2월 이승만을 하와이로 초청했다. 1911년 샌프란시스코에서 '신한민보'의 주필, 1913년 호놀룰루에서 '국민보' 주필로 근무하면서 알게 된 이용화에게 딸 동옥의 교육을 담당하게 하였다. 박동옥은 자신의 개인 가정교사이기도 했던 이용화와 결혼한다.

미국 네브래스카에서 이승만은 옥중 동지인 박용만의 초청으로 하와이로 건너갔다. 1913년 2월 3일 이승만은 박용만과 함께 하와이에 정착했다. 1912년 12월 박용만은 하와이에 먼저 도착하였고 1913년 2월 이승만이 도착하였다. 이승만과 박용만은 한성감옥에서 만나 호형호제하는 사이로 둘 다 독립운동에 뜻을 두고 있었다.[33] 이승만은 박용만의 소개로 하와이에 정착한 뒤 호놀룰루에 거주하며 교회 설립과 교육 운동에 주력했다. 그 뒤 이승만이 105인 사건을 폭로하는 《한국교회 핍박》을 출간하는데 서문을 써 주었고, 이승만의 옥중 저서 《독립 정신》을 번역, 출간하는데 도움을 주었다.

대한인국민회는 두 개의 본부 중 하나를 하와이에, 다른 하나는 샌프란시스코에 두었으며,[14] 박용만은 한동안 부회장을 역임했다.[15] 이로 인해 1912년 호놀룰루로 이주하게 되었고, 그는 『대한인국민회보』에서 편집 업무를 계속했다.

또한 박용만은 하와이에 있는 동안에도 일본과의 군사적 대립이 있을 것으로 예상하고 대한국민군단을 창설했다. 그는 한국의 독립을 확보하기 위해 군사력 사용을 확신했다.

2. 2. 2. 이승만과의 갈등

1911년 샌프란시스코의 신한민보 샌프란시스코지국 주필로 근무할 때, 미국 네브래스카에서 옥중 동지였던 이승만을 다시 만났다. 1913년 1월 필라델피아에 있던 이승만을 하와이로 초청했고, 1905년 미국으로 건너온 이승만은 이후 박용만과 꾸준히 서신 연락을 주고 받았다. 1913년 2월 박용만의 초청으로 이승만도 하와이로 와서 독립운동에 협력하였다.[35]1913년 2월 3일 이승만은 박용만과 함께 하와이에 정착했다. 1912년 12월 박용만은 하와이에 먼저 도착하였고 1913년 2월 이승만이 도착하였다. 이승만과 박용만은 한성감옥에서 만나 호형호제하는 사이로 둘 다 독립운동에 뜻을 두고 있었다.[33] 이승만은 박용만의 소개로 하와이에 정착한 뒤 호놀룰루에 거주하며 교회 설립과 교육 운동에 주력했다. 그 뒤 이승만이 105인 사건을 폭로하는 《한국교회 핍박》을 출간하는데 서문을 써 주었고, 이승만의 옥중 저서 《독립 정신》을 번역, 출간하는데 도움을 주었다.

그러나 이승만이 무장투쟁론에 회의를 제기하면서 둘의 관계는 금이 가기 시작했다. 1915년 박용만은 이승만에게 자신이 경영하는 학교와 군사학교를 통합하자고 제의했다가 거절당한다.[35]

박용만과 이승만의 갈등, 또한 안창호 계열 등과의 경쟁, 암투 관계는 1915년부터 1918년까지의 하와이 교민집단 및 미국내 한인 교포 집단을 세 집단으로 쪼개 버렸다.

박용만은 대한제국 병합에 대한 보다 외교적인 해결책을 선호했던 이승만 및 KNA 내 다른 인물들과 점차 사이가 멀어졌다. 또한 자금 지원 문제로 갈등이 있었는데, 이승만은 재미 한인 사회에서 모금된 자금을 한국 군사 부대 유지보다는 교육에 사용하는 것을 선호했다.[17] 이러한 자금 지원 문제는 심각해졌고, 결국 1917년 군사 부대는 해체되었다.[18]

2. 2. 3. 언론 활동

1910년 대한인국민회에서 발행하는 한국 신문 신한민보의 편집인으로 활동했다.[11] 1911년 샌프란시스코의 신한민보 지국에 입사하여 주필로 근무했다. 1911년 2월부터 대한인국민회 기관지인 <신한민보> 4대 주필로 217호~252호까지 활동하며 무형의 정부, 즉 가정부의 필요성을 주창하였으나 당시 여론은 이를 받아들이지 못했다.1913년 8월, 대한인국민회 하와이 지방총회의 기관지인 '신한국보'(新韓國報)의 주필로 취임하였고 신한국보를 국민보로 개명하였다. 1914년 하와이에서 국민보 주필을 맡았다.

1918년 11월 28일, 호놀룰루에서 주간신문 <태평양시사(The Korean Pacific Times)>를 창간하고 주필 겸 사장이 되었다.

1921년 북경 군사통일회의 기관지인 <대동(大同)>을 발간하였다. 1923년 5월, 당시 폐간된 <혁신보(革新報)>의 주필이 되었다.

1925년 7월, 호놀룰루에서 태평양연안 국제신문기자대회[34] 한국대표로 참가했다.

2. 2. 4. 대조선국민군단 창설

1912년 12월 6일 박상하와 함께 호놀룰루에 도착하여 1913년 5월 하와이 정부로부터 특별경찰권을 승인받아 대한인국민회 경찰부장을 설치하여 한인자치제를 확립하고, 1913년 12월 Nauuanu YMCA에서 한인지도자급 인사들과 회합하여 대조선국민군단과 대조선국민군단 사관학교 설립에 대해 합의한다.[32]1914년 4월, 박종수는 모든 도지권을 군단조직에 정식으로 인계하고, 임응전, 한태경, 한치운 3인은 자농하는 파인애플 농장을 양여하는 등 하와이 한인들의 절대적인 지원으로 1914년 6월 하와이 가훌루 '아후이마누' 지역에 대조선 국민군단이 창설되고, 8월 29일 대조선국민군단 사관학교 낙성식이 거행된다.[38]

박용만은 대조선국민군단 조직 확장을 위해 강원도 출신 이주연을 블라디보스토크에 파견하고, 1914년 하와이에 온 장일환을 귀국시켜 먼저 하와이에서 귀국한 강석봉 및 평양숭실대학 학생 등과 1915년 3월 평양에서 국민군단 국내지부 성격의 비밀단체인 조선국민회를 결성하게 한다.

그러나 대한인국민회 하와이지방총회는 자금을 둘러싼 이승만의 공격으로 1916년 10월 실질적으로 폐쇄된다.[38]

1914년 하와이에서 미주지역에서 무장투쟁을 준비하였고, 국민보 주필을 맡는다. 1914년 초반 그는 하와이의 한 농장을 임대하여 동포 청년들이 공동으로 경작하게 하였다. 또 항일무장 독립운동단체인 대조선 국민군단을 창설, 군사훈련을 실시하여 130여 명을 독립전쟁에 대비한 인원으로 확보할 수 있었다.[38]

박용만은 하와이에 있는 동안에도 일본과의 군사적 대립이 있을 것으로 예상하고 대한국민군단을 창설했다. 그는 한국의 독립을 확보하기 위해 군사력 사용을 확신했다. 그는 국민보에 기고한 기사에서 자격 요건을 갖춘다면 오는 사람들을 막지 않고 받아들일 것이라고 광고했다. 그는 집단 농장 생활이 힘들지만 재미없는 것도 아니라고 썼다. 그는 약 100명의 주민들이 서울의 황학정 훈련소에서 본 광경과 삼군부에서 들었던 소리를 들으며 고난 속에서 기쁨을 찾고 있다고 덧붙였다.[16]

거의 1년의 준비 기간을 거친 국민군 창설은 4월 12일에야 시작되었다. 그날, 박종수 농장의 모든 작업이 중단되었고, 평범한 동포들이 모여 간단한 의식을 거행했다. 국민군 창설 결정을 발표하는 발표식이 열렸다. 오후 12시 30분, 농장주와 호놀룰루의 주요 인사들이 점심 식사에 초대되었다.[16]

문양목은 1903년 인천에서 서당 교사였고, 1905년 하와이로 건너와 사탕수수 노동자 모집에 지원했다. 1911년 북미 대한인 국민회 회장으로 선출되었고, 이듬해 '신한민보'의 편집장을 역임했다. 한국 국민군 창설에 대한 그의 논평은 1914년 6월 3일자 국민보에 게재되었다.

국민군 창설을 "산 넘기" 작업으로 묘사한 이유는 코올라우 산맥 건너편 아후이마누에 군사 학교가 설립되었기 때문이다. 호놀룰루에 거주하는 동포들은 군대 구성원들을 "산 너머, 아히스"라고 불렀다. 그러나 일본 영사관은 그 진정한 본질을 파악하고 보고서에서 "군사 학교"로 지정했다.

박용만은 대한제국 병합에 대한 외교적 해결을 선호했던 이승만 및 KNA 내 다른 인물들과 점차 사이가 멀어졌다. 또한 자금 지원 문제로 갈등이 있었는데, 이승만은 재미 한인 사회에서 모금된 자금을 한국 군사 부대 유지보다는 교육에 사용하는 것을 선호했다.[17] 이러한 자금 지원 문제는 심각해졌고, 결국 1917년 군사 부대는 해체되었다.[18]

2. 3. 임시정부 참여와 갈등, 그리고 중국에서의 활동 (1919년 ~ 1928년)

1919년 3월, 박용만은 삼일운동 관련 문서를 편집하여 "한국인의 봉기와 독립 선언서 등에 대한 진실(True Facts of the Korean Uprising and the Text of the Declaration of Independence, etc영어)"이라는 책자를 발행하였다.[39] 같은 해 4월, 상하이에 임시의정원이 설치되자 부재중 임시의정원 의원으로 선출되었고, 한성임시정부로부터 외무총장으로 추대되었다는 소식을 전보로 받았다. 상하이 임시정부에서는 외무차장에 선출되었다.1925년 7월, 하와이 호놀룰루에서 열린 태평양 연안 국제신문 기자대회에 대표로 참석하였다. 1926년에는 독립운동 기지 마련을 위해 사재를 털어 베이징 시내 외곽에 대본농간공사를 설립하였다. 대본농간공사는 중국에서 미개간지를 개간하여 독립운동 근거지를 마련하고 독립군 양성 자금을 마련하기 위한 목적이었다.[39] 1927년에는 초등 국어 교과서를 편찬하여 교포들의 국어 교육에 힘썼으며, 호놀룰루 팔라마에 우성학교를 설립하여 직접 편찬한 교과서로 학생들을 가르쳤다.

2. 3. 1. 암살과 최후

1919년 5월 17일 하와이를 출발, 블라디보스토크로 향하였고, 7월 8일 북평(北平)에 체류하다가 텐진 항에서 링컨호를 타고 다시 하와이 호놀룰루로 되돌아갔다.[39] 1919년 9월 통합 상해 임시정부에서 외무총장에 선출되었으나 이승만을 대통령으로 뽑은 임정이 외교노선의 성향을 띠자 취임하지 않았다. 대통령인 이승만과의 갈등 때문에 부임하지 않았다[39]는 시각도 있다. 1920년 4월 북경에 도착한 박용만은 임시정부와 이승만의 노선에 반대하는 신채호, 신숙, 이회영 등과 함께 <군사통일회의>를 결성한다. 1921년 이승만의 위임통치론이 드러나자 <이승만 성토문>을 발표하고 임시정부를 반대하며 군사통일회의에선 상해임정과 임시의정원 불승인안을 통보한다.1921년 군사통일회의는 박용만, 신숙, 박건병들을 국민대표회주비회원으로 선출하여 국민대표회의를 개최한다.

1921년부터 임시정부의 존폐 여부를 놓고 임정 고수파, 창조파, 개조파가 갈등을 하게 되자 그는 임정 해체론을 주장하는 창조파에 가담한다. 1923년 중국 상하이에서 개최된 국민대표대회(國民代表大會)에서 그는 임정 불신임운동에 앞장섰다. 그러나 국민대표자대회는 임정 내무부장 김구의 내무부 포고령 제5호에 의해 강제 해산되고, 임정 해체론자들은 상하이에서 축출된다. 이때 박용만은 상하이를 떠나 배편으로 다시 하와이로 되돌아왔다.

1918년 미국 원정군은 러시아 내전 중 볼셰비키로부터의 철수를 돕기 위해 체코 군단을 지원하고자 시베리아에 파견되었다. 일본군도 볼셰비키와의 싸움을 돕기 위해, 그리고 동북아시아에서 영향력을 확대하려는 과정의 일환으로 이 지역에 주둔하고 있었다. 그 결과, 박용만은 시베리아 체류를 일본 제국주의에 맞서는 이상적인 시작이라고 생각했던 것으로 보인다.[21] 그는 미국 원정군에서 정보 장교로 활동했으며, 당시 시베리아에 있던 공산주의자 한국인들에 대한 정보를 수집했을 가능성이 높다.[22]

1924년, 친일 중국 정부의 군사 및 사업 지도자들과 함께 한국으로 돌아왔다.[26] 시베리아와 만주에서의 활동으로 인해 일본에 대항하여 공산주의와 협력했다는 의혹을 받던 박용만은 1928년 10월 17일 베이징에서 한국 공산주의자 이혜영에게 암살당했다.[27]

3. 사후

박용만은 대한민국 임시정부의 반대파로서 정적이 많았고, 임시정부 측과 공산주의 세력으로부터 일제히 공격을 받아 그의 죽음이 정당화되었다. 박용만의 암살은 당시 독립운동계의 극심한 분열을 보여주는 단적인 예이다. 광복 직후 이승만은 그에 대한 직접적 언급을 회피했고, 일부 미국 사정을 아는 동지들 소수와의 대화 중에 그의 존재를 일부 언급하기도 했다. 이후 그는 한동안 잊혀졌다가 1960년대 초부터 행적 발굴 등의 사업이 추진되었다.[1]

대한민국 정부는 그의 공훈을 기려 1962년 3월 1일 건국훈장 독립장을 추서하였다.[2] 1995년에는 건국훈장 대통령장을 추서하였다.[3]

4. 평가

박용만은 미국에서 무장독립운동 단체를 설립하려 노력한 점은 높이 평가받는다. 그러나 언론인 송건호는 박용만의 행동이 모호하다고 비판하며, 당시 여론을 들어 그의 처신을 비판했다.[45]

4. 1. 긍정적 평가

미국 내 유일한 무장독립운동 단체를 설립하려 노력한 점이 높이 평가된다.4. 2. 부정적 평가

언론인 송건호는 박용만의 행동이 모호하다고 비판하며, 당시 여론을 들어 그의 처신을 비판했다.[45]송건호는 대본공사 부하의 증언을 인용하며[45], 이것이 사실이라면 박용만이 오해를 받을 만했다고 지적했다.[44] 그는 아무리 선의에서 나온 일이라 하더라도, 임시정부 요인이자 독립운동 지도자로서 정정당당하게 성명을 발표하고 일본과 담판을 지으러 갔어야 했다고 주장했다. 그러지 않고 은밀하게 입국하여 일본에게 돈을 받는 것은 있을 수 없는 일이라고 비판했다.[44]

또한 송건호는 박용만이 대륙농간공사를 만들어 민족 백년대계의 기초를 닦고자 했다 하더라도, 총독부의 잔꾀에 넘어가 기십만 원의 지원을 받겠다고 한 것은 기가 막힌 잘못이라고 했다. 이는 사상적 후퇴이거나 일본의 모략에 빠진 것으로 볼 수 있으며, 구구하게 전해지는 말들은 어느 것 하나 확실하지 않다고 덧붙였다.[44]

송건호는 지원이 약속뿐이었고, 여비 조로 20000JPY만 받고 돌아온 것은 망신스러운 일이라고 비난했다. 설령 이것이 헛된 소문이고 박용만이 직접 나서지 않았다 하더라도 마찬가지로 망신스러운 일이라고 강조했다.[44]

송건호는 의열단이 본래의 창단 이념에 따라 당연한 일을 한 것이며, 민족정신을 고무하는 훌륭한 일을 했다고 의열단사를 꾸밀 것이라며, 오히려 박용만을 암살한 의열단원들을 칭송했다.[44]

5. 논란

그가 변절하여 일본의 밀정이 되었다는 의혹이 의열단원들에 의해 제기되었다. 그가 조선총독부에 매수되어 일본의 스파이 노릇을 했다는 주장이다. 그러나 그가 일본의 밀정, 스파이 행위를 했다는 자료는 발견되지 않고 있다.

동아일보의 1928년 10월 26일자 보도에 의하면 박인식 등이 그에게 독립운동 자금 1천 원만 내놓을 것을 요구했고, 그가 거절하면서 총격이 발생했다고 보도했다.[45]

의열단은 즉시 반론을 제기했다. 의열단 측 해명에 의하면 '박용만이 20여 년 동안 독립운동에 헌신했고 상해 임정에서도 초대 외무부장, 다음에 군무부장을 역임한 애국투사였다는 것도 잘 알려져 있는 사실이다. 그러나 박용만이 그간 변절했다는 소문이 나돌기 시작했고, 의열단은 은밀히 그의 동정을 감시해왔다.[49] 그는 그때 북경에 와 있던 일본 외무성 촉탁 기후지(木藤)란 자와 은밀히 접촉해왔고, 또 국내로 들어가서 총독 사이토 마코토를 만나보고 그 길로 북경으로 오지 않고 일부러 블라디보스토크를 돌아 북경에 돌아와서는 개척 사업을 하겠노라고 대륙농간공사란 것을 만들었다는 것이다.[49] 그가 조선총독과 만난 것은 일제의 주구가 되어 옛 동지들을 왜적에게 팔려는 의도였음은 의문의 여지가 없다고 한다. 의열단은 이 추악한 변절자를 그냥 놓아둘 수가 없었다. 그들은 박용만에게 마침내 사형을 내리기에 이르렀다.[49]

이리하여 1928년 10월 16일 밤에 이 변절자를 없애버리기 위해 원산 출신 단원 이해명(李海鳴, 가명 박인식)을 보내 총살했다고 한다.[49] 그래서 이해명이 중국 경찰에 검거되었으나 중국 법정은 그에게 애국자라 하여 형도 가볍게 4년 징역밖에 내리지 않았다는 것이다. 그러면서 이해명이 박용만에게 군자금 1천 원을 요구했다가 거절당하고 사살당했다는 것은 허무맹랑한 보도라고 동아일보를 비롯한 일부 신문을 비난했다.[49]

그가 일제의 밀정으로 지목되는 이유는 1928년 그가 베이징에 도착하기 전에 대륙농간공사(大陸農墾公司)를 운영하면서 비밀리에 국내에 잠입, 조선총독부 고위 관계자들과 밀담을 하고 돌아왔다는 주장이다. 김달하가 총독부와 연결시켰다는 설이 있었으나 사실 여부는 확인되지는 않았다. 박용만과 독립운동 방법을 놓고 갈등했던 이승만이나 안창호도 그가 밀정에게 협력할 리가 없다고 하였다. 또한 박용만의 전력으로 보아 그렇게 쉽게 훼절할 인물이 아니라는 것도 그를 아는 사람들의 한결같은 인식이었다.

참조

[1]

문서

2002

[2]

문서

2003

[3]

문서

2002

[4]

문서

2003

[5]

문서

2009

[6]

문서

2007

[7]

문서

2003

[8]

문서

1963

[9]

문서

2003

[10]

문서

1997

[11]

문서

2002

[12]

문서

1997

[13]

문서

2002

[14]

문서

2003

[15]

문서

2002

[16]

뉴스

스스로 생명을 바친 '대조선국민군단' 단원들

https://www.ohmynews[...]

OhmyNews

2023-10-09

[17]

문서

2009

[18]

문서

2002

[19]

문서

2003

[20]

문서

2002

[21]

문서

2002

[22]

문서

2003

[23]

문서

2010

[24]

문서

1963

[25]

문서

2002

[26]

문서

2003

[27]

문서

2002

[28]

문서

그의 출생설에 대해서는 크게 세 가지로 나뉜다. 미국 네브래스카 대학교 링컨에 있는 기록에 의하면 [[1881년]] 7월 2일생으로 기록되어 있다. 그리고 [[1924년]] [[조선총독부]] 경무국장이 박용만의 신원을 자세하게 조사한 보고서에는 [[1882년]] [[7월 2일]] 강원특별자치도 철원군 철원면 궁전리에서 상민으로 출생하였다고 기록되어 있다. 그 밖에 [[1875년]]생 설도 있다.

[29]

문서

1900년대 이전에도 [[조선]]과 [[대한제국]]에는 호적이 존재하였으나 불완전하여 호적에 등재되지 않은 사람도 있었고, 출생후 바로 사망하는 일이 있어 호적에도 출생후 3, 4년 정도 경과한 뒤에 등재하는 등의 오류가 속출했다.

[30]

문서

박용만은 그동안 어려서 부모를 일찍 여의고 숙부인 박희병에 의해 양육되었다고 잘못 알려져 있었으나 이는 잘못된 사실이며, 박용만의 부친 박선병은 박용만의 도미 이후 사망하였고, 모친 경주김씨는 박용만 서거 이후 고향인 철원으로 귀향한 듯 하다. 1932년 조카인 박용준과 함께 철원에 거주하였다.

[31]

문서

하와이에서 그와 같이 독립운동을 하던 이원순의 증언에 따르면 그는 이승만을 만날 때 <형님>이라고 부른다하니 적어도 이승만보다 나이가 몇 살 아래인 것은 확실해 보인다.

新太陽社

1988

[32]

문서

이승만은 외교독립론을 주창한 반면, 박용만은 무장독립론을 주창했었다.

[33]

웹사이트

한국사傳 <이승만-2부작>1부 KBS

http://www.kbs.co.kr[...]

[34]

문서

7/1~7/15

[35]

서적

世紀를 넘어서 : 海史 李元淳 自傳

新太陽社

1988

[36]

서적

世紀를 넘어서 : 海史 李元淳 自傳

新太陽社

[37]

서적

인간 이승만

신태양사

[38]

웹사이트

네이트 인물정보

http://100.nate.com/[...]

[39]

웹사이트

네이트

http://100.nate.com/[...]

[40]

뉴스

(다시쓰는 독립운동列傳) Ⅳ-2. 박용만과 국민군단

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2005-09-26

[41]

백과사전

이구연(이해명)

http://www.encyber.c[...]

두산백과사전

[42]

논문

박용만과 그의 혁명과제 = Pak Yong-man and his Revolutionary Career

1999

[43]

논문

박용만과 그의 혁명과제 = Pak Yong-man and his Revolutionary Career

1999

[44]

서적

송건호 전집 15:의열단과 민족해방노선

한길사

2002

[45]

뉴스

동아일보

1928-10-26

[46]

문서

[47]

서적

약산과 의열단

깊은샘

2015

[48]

간행물

해외항일운동자료-지나각지(1910-1926) (不逞團關係雜件-朝鮮人의 部-在支那各地(2)) 不逞鮮人 朴容萬의 動靜에 관한 件 (機密 제287호)/1921.10.20일자-韓族勞農政府組織計劃, 日本社會主義者의 行動, 朴容萬 支那婦人을 娶함 高警 제28294호

[49]

서적

송건호 전집 15:의열단과 민족해방노선

한길사

2002

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com