불탑

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

탑은 석가모니의 사리를 보관하기 위해 만들어진 건축물로, 이후 불교의 상징으로 발전했다. 탑은 인도에서 기원하여 중국, 한국, 일본 등 동아시아 각 지역으로 전파되었으며, 각 지역의 건축 양식과 융합되어 다양한 형태를 갖게 되었다. 한국에서는 석탑이 주를 이루며, 삼국 시대부터 조선 시대에 이르기까지 다양한 형태의 탑이 건립되었다. 현대에도 탑은 종교적 상징뿐만 아니라 건축 양식의 중요한 요소로 활용되고 있다.

탑은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤에서 기원했는데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 여러 형태의 탑이 만들어졌다. 초기에는 네모난 기단을 다지고 그 위에 봉분에 해당하는 둥근 구조물을 얹고 다시 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이 구조는 탑이 중국으로 전파된 이후에도 그대로 이어졌는데, 중국의 목조건축양식 혹은 벽돌건축양식과 만나 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이들을 각각 목탑양식, 전탑양식이라 부른다.

2. 역사

이 두 양식은 다시 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고, 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑 양식이 만들어졌다. 그 대표적인 예가 감은사와 불국사의 탑이다. 석탑 양식은 고려조까지 계속 이어졌고, 고려 중기 이후 원의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑 양식이 그 주류를 이루게 되었다.

2. 1. 기원

탑의 기원은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤인데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 여러 형태의 탑이 만들어졌다. 이들은 대부분 네모난 기단을 다지고 그 위에 봉분에 해당하는 둥근 구조물을 얹고 다시 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 당시 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이 구조는 탑이 중국으로 전파된 이후에도 그대로 이어졌는데, 중국의 목조건축양식 혹은 벽돌건축양식과 만나 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이들을 각각 목탑양식, 전탑양식이라 부른다. 이 두 양식이 다시 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑양식이 만들어졌다. 그 대표적인 예가 감은사와 불국사의 탑이다. 석탑양식은 고려조까지 계속 이어졌고 고려 중기 이후 원의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑양식이 그 주류를 이루게 되었다.

탑의 기원은 탑파(기원전 3세기)에서 찾을 수 있다.[7] 돔 형태의 기념물인 탑파는 성스러운 유물과 경전을 보관하는 기념물로 사용되었다.[7][8] 동아시아에서는 중국 탑과 중국식 누각의 건축 양식이 탑의 건축 양식과 융합되었고, 결국 동남아시아로도 확산되었다. 탑의 건설은 불교 선교사, 순례자, 통치자, 그리고 일반 신도들이 불교 유물을 기리기 위한 노력으로 대중화되었다.[9]

일본에는 1850년 이전에 건축된 22개의 5층 목조 탑이 있다.[10]

2. 2. 한국의 탑

탑은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤에서 기원했는데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 여러 형태의 탑이 만들어졌다. 이들은 대부분 네모난 기단을 다지고 그 위에 봉분에 해당하는 둥근 구조물을 얹고 다시 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 당시 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이 구조는 탑이 중국으로 전파된 이후에도 그대로 이어졌는데, 중국의 목조건축양식 혹은 벽돌건축양식과 만나 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이들을 각각 목탑양식, 전탑양식이라 부른다. 이 두 양식이 다시 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑양식이 만들어졌다. 그 대표적인 예가 감은사와 불국사의 탑이다. 석탑양식은 고려조까지 계속 이어졌고 고려 중기 이후 원의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑양식이 그 주류를 이루게 되었다.

2. 2. 1. 삼국시대

탑은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤에서 기원했는데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 여러 형태의 탑이 만들어졌다. 이들은 대부분 네모난 기단을 다지고 그 위에 봉분에 해당하는 둥근 구조물을 얹고 다시 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 당시 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이 구조는 탑이 중국으로 전파된 이후에도 그대로 이어졌는데, 중국의 목조건축양식 혹은 벽돌건축양식과 만나 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이들을 각각 목탑양식, 전탑양식이라 부른다. 이 두 양식이 다시 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑양식이 만들어졌다. 그 대표적인 예가 감은사와 불국사의 탑이다. 석탑양식은 고려조까지 계속 이어졌고 고려 중기 이후 원의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑양식이 그 주류를 이루게 되었다.

2. 2. 2. 통일신라

탑의 기원은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤인데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 여러 형태의 탑이 만들어졌다. 이들은 대부분 네모난 기단을 다지고 그 위에 봉분에 해당하는 둥근 구조물을 얹고 다시 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 당시 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이 구조는 탑이 중국으로 전파된 이후에도 그대로 이어졌는데, 중국의 목조건축양식 혹은 벽돌건축양식과 만나 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이들을 각각 목탑양식, 전탑양식이라 부른다. 이 두 양식이 다시 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑양식이 만들어졌다. 그 대표적인 예가 감은사와 불국사의 탑이다.

2. 2. 3. 고려

석가모니가 열반에 든 후 그의 사리를 보관하던 무덤에서 기원한 탑은, 석가모니의 사리가 여러 지역으로 옮겨지면서 다양한 형태로 발전하였다. 초기에는 네모난 기단 위에 봉분 형태의 둥근 구조물을 얹고, 그 위에 우산 모양의 상륜부를 더한 인도의 무덤 양식을 따랐다. 이러한 구조는 탑이 중국으로 전파된 후에도 유지되었으나, 중국의 목조건축 또는 벽돌건축 양식과 결합하면서 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 지붕 위에 장식처럼 얹히는 형태로 변화하였다. 이를 각각 목탑양식과 전탑양식이라 한다.

이 두 양식은 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑 건립에 영향을 주었고, 이후 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑 양식이 탄생하였다. 감은사와 불국사의 탑이 대표적인 예이다. 석탑 양식은 고려 시대까지 이어졌으며, 고려 중기 이후 원의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 한편, 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화적 특성에 따라 목탑 양식이 주류를 이루게 되었다.[1]

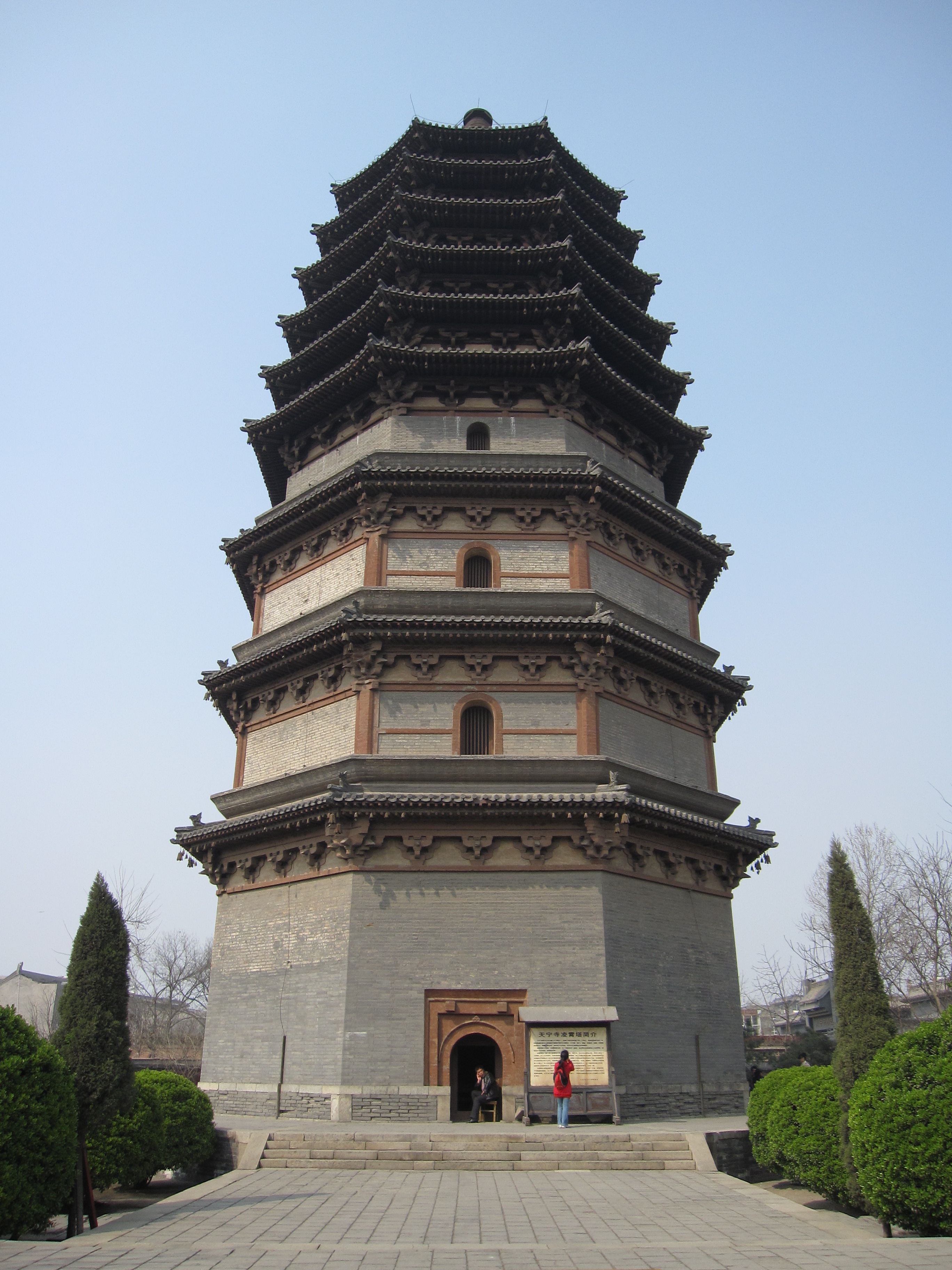

2. 3. 중국의 탑

석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤에서 기원한 탑은, 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 다양한 형태로 발전했다. 초기에는 네모난 기단 위에 둥근 구조물을 얹고, 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹는 인도 무덤 형태를 따랐다. 이러한 구조는 중국으로 전파된 후에도 유지되었으나, 중국의 목조건축 또는 벽돌건축 양식과 결합하면서 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이를 각각 목탑 양식과 전탑 양식이라 부른다.

중국 탑의 초기 양식은 사각형과 원형이었으며, 팔각형 탑은 5~10세기에 등장했다. 근대 이전 시대에 가장 높은 중국 탑은 송 인종 치세인 1055년에 완공된 허베이성 정현 개원사의 요제탑으로, 전체 높이가 84m이다. 현재는 존재하지 않지만, 중국 역사상 가장 높은 근대 이전의 탑은 수나라 양제가 건설한 장안의 100m 높이의 목탑이며, 6세기에 단명했던 낙양의 영녕사탑(영녕보탑)은 약 137m로 추정된다. 현존하는 가장 높은 근대 이전의 탑은 요제탑이다. 2007년 4월, 중국에서 가장 높은 상저우 천녕사의 새로운 목탑인 천녕사탑이 대중에 공개되었으며, 높이는 154m이다.

가장 오래된 벽돌 탑은 허난성 덩펑 현에 있는 높이 40m의 숭악사 탑이다.[23] 이 곡선형 원형 탑은 523년 북위 시대에 지어졌으며 15세기 동안 보존되었다.[23] 이후 당나라 시대에 발견된 탑과 마찬가지로 이 사찰은 틀을 둘러싼 처마 단과 꼭대기를 장식하는 첨탑이 특징이었다. 벽의 두께는 2.5m이고 1층 지름은 10.6m이다. 또 다른 초기 벽돌 탑은 597년에 지어진 수나라 국청사의 국청사 탑이다.

2. 4. 일본의 탑

탑은 석가모니가 열반에 든 후 그 사리를 보관한 무덤에서 기원했는데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지방으로 옮겨지면서 다양한 형태의 탑이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑 양식이 주류를 이루게 되었다.

일본에는 1850년 이전에 건축된 22개의 5층 목조 탑이 있다.[10]

일본의 탑 사례는 다음과 같다.

불탑의 어원에 대한 여러 가지 설이 있다.

3. 어원

일본에서의 이미지와는 달리, 불탑은 동남아시아나 미얀마와 특별한 관련이 있는 단어는 아니다.

4. 상징

탑은 본래 석가모니의 사리인 진신사리(眞身舍利)가 들어가게 되어 있다. 그러나 탑의 수가 늘어나자 한정된 수의 진신사리로는 수요에 응할 수 없게 되었다. 그리하여 석가모니를 상징하는 법신사리(法身舍利)로써 진신사리를 대체하기 시작했다.[26] 법신사리는 불경, 불상, 옷, 발우, 지팡이, 좌구(坐具), 보석 등이 될 수 있으며, 심지어는 모래, 풀, 대나무, 나뭇가지도 될 수 있다.[27]

중국 도상학은 중국 및 기타 동아시아 불탑 건축에서 두드러지게 나타난다. 또한 석가모니와 고타마 붓다의 ''무드라'' 중 무외인(abhaya mudra)과 같은 불교 도상학도 두드러진다.[12][13] 한나라 예술의 불교적 요소에 관한 기사에서 우훙은 이러한 사찰에서 불교 상징주의가 고유의 중국 전통과 융합되어 독특한 상징 체계를 이루었다고 제안한다.[14]

일부에서는 불탑에 대한 존경이 중국 과거 시험인 과거를 치르는 학생들에게 행운을 가져다줄 수 있다고 믿었다.[15] 1210년 푸저우의 이황현에 있는 불탑이 붕괴되었을 때, 지역 주민들은 이 재앙이 최근 현 시험에서 많은 수험생들이 실패한 것과 관련이 있다고 믿었다.[16] 그 불탑은 1223년에 재건되었으며, 추세를 반전시키고 현에 초자연적인 은총을 얻기 위해 최근 시험에 합격한 후보자들의 명단이 새겨졌다.[16]

5. 구조

탑은 크게 기단부, 탑신부, 상륜부의 세 부분으로 구성된다. 기단부는 다시 상대기단과 하대기단으로 나뉘는데, 하대기단은 생략되기도 한다. 탑신부는 탑의 중심 부분으로 층수를 결정한다. 상륜부는 노반, 복발, 용주, 보좌 등 여러 부분으로 세분된다.[17]

탑은 다양한 크기로 존재하며, 높은 탑은 낙뢰가 잦아 상륜 장식이 악마를 잡는다는 전통이 생겼다.[18] 오늘날 많은 탑에는 상륜을 피뢰침으로 만드는 전선이 설치되어 있다.[19]

목탑은 지진에 강한 특성이 있다. 여기에는 복잡한 목조 두공 이음매의 마찰 감쇠 및 미끄럼 효과,[20] 바닥의 구조적 분리, 균형 장난감과 유사한 넓은 처마의 효과, 중앙 기둥(심주)이 상부 구조에 볼트로 고정되는 현상 등이 있다.[22]

전통적으로 탑은 홀수 층으로 만들어졌으며, 예외적으로 18세기 오리엔탈리즘 스타일의 큐 왕립 식물원에 윌리엄 체임버스 경이 설계한 대탑이 있다.

히말라야 탑은 네와르 건축에서 유래되었으며, 중국 및 일본 양식과는 매우 다르다.[21]

6. 종류

탑은 건축 재료에 따라 석탑, 목탑, 전탑 등으로 나뉜다. 석가모니의 사리를 보관하던 무덤에서 기원한 탑은 인도에서 중국으로 전파되면서 각 나라의 건축 양식과 만나 다양한 형태로 발전했다.

- 석탑: 대한민국은 화강암이 풍부하여 대부분의 탑이 석탑이다. 석가탑이 대표적인 예이다. 중국 최초의 대규모 석탑은 611년 산둥성에 세워진 사문탑이다.

- 목탑: 중국에서는 한나라부터 남북조 시대까지 주로 목재로 탑을 지었다. 목탑은 화재와 자연 부패에 취약했지만, 요나라 시대에 지어진 불궁사 탑은 현재까지 남아있는 가장 오래된 목탑이다.

- 전탑: 전탑은 흙을 구워 만든 벽돌로 쌓은 탑이다. 한국에는 안동 법흥사지 칠층전탑 등이 있다. 중국에서는 당나라 이후 벽돌과 석재를 사용한 탑이 많이 만들어졌으며, 대안탑이 대표적인 예이다.

탑은 형태에 따라 기단부, 탑신부, 상륜부의 세 부분으로 나뉜다. 기단부는 상대기단과 하대기단으로, 상륜부는 노반, 복발, 용주, 보좌 등으로 세분된다.

미얀마에서는 탑을 "제디"(zedi) 또는 "파야"(payā)라고 부르며, 석가모니가 사는 집으로 여겨진다. 술레 파고다 등이 대표적인 미얀마의 파고다이다. စေတီ|zèdìmy는 버마어에서 유래했다.

6. 1. 건축 재료

탑은 석가모니가 열반에 든 후 그의 사리를 보관한 무덤에서 기원했는데, 이후 석가모니의 사리가 여러 지역으로 옮겨지면서 다양한 형태의 탑이 만들어졌다. 초기 탑은 네모난 기단 위에 둥근 봉분 형태의 구조물을 얹고, 그 위에 우산 모양의 상륜부를 얹은 인도의 무덤 형태를 따랐다. 이러한 구조는 탑이 중국으로 전파된 후에도 이어졌지만, 중국의 목조건축 또는 벽돌건축 양식과 만나면서 둥근 구조물과 상륜부는 축소되어 탑의 지붕 위에 장식처럼 얹히게 되었다. 이를 각각 목탑 양식과 전탑 양식이라고 부른다.이 두 양식은 한국으로 전해져 황룡사, 미륵사, 분황사의 탑이 만들어졌고, 다시 두 양식이 혼합되어 한국 고유의 석탑 양식이 만들어졌다. 감은사와 불국사의 탑이 그 대표적인 예이다. 석탑 양식은 고려 시대까지 이어졌고, 고려 중기 이후 원나라의 영향으로 경천사 십층석탑 등이 만들어졌다. 일본으로 전파된 탑은 목조건축이 발달한 일본의 문화에 따라 목탑 양식이 주류를 이루게 되었다.

동아시아 각국은 독자적인 탑 문화를 가지고 있었는데, 대한민국은 석탑, 중국은 전탑, 일본은 목탑이 보편적이었다.

6. 1. 1. 석탑

한국은 화강암이 풍부한 나라답게 현존하는 대부분의 탑은 석탑이다.

중국 최초의 대규모 석탑은 수나라 때인 611년 산둥성 지난시 리청구에 있는 사문탑이다. 숭악사탑과 마찬가지로 탑 꼭대기에 첨탑이 있다. (서진) 진나라(266–420) 시대에 왕준이 샹양에서 건설한 3층 구조의 벽돌 및 석조 불탑도 있었으나 현재는 파괴되었다.

벽돌과 석재는 당나라, 송나라, 요나라, 금나라 시대의 불탑 건축을 주도하게 되었다. 당나라 초기에 지어진 대안탑(652년)과 남경 유리탑은 역사상 가장 유명한 벽돌 및 석조 불탑 중 하나였다. 주나라 시대에는 약 3,500년 전부터 고대 불탑을 만들기 시작했다.

6. 1. 2. 목탑

한나라부터 남북조 시대까지 중국의 탑은 다른 고대 중국 건축물처럼 대부분 목재로 지어졌다. 남북조 시대의 목탑은 지진에는 강했지만,[22] 화재, 자연 부패, 해충 침입에 취약했다.다음은 나무 탑의 예시다.

이후 시대의 문헌에서도 나무 탑 건축이 주를 이루었음을 알 수 있다. 당나라 시인 두목은 다음과 같이 썼다.

오늘날 중국에 현존하는 가장 오래된 완전한 나무 탑은 요나라 시대(11세기)에 지어진 산시성 잉현의 불궁사 탑이다. 초기의 벽돌 및 석조 불탑 중 하나는 진나라(266–420) 시대 왕준이 샹양에 건설한 3층 구조물이었지만, 현재는 파괴되었다.

당나라, 송나라, 요나라, 금나라 시대에는 벽돌과 석재가 불탑 건축을 주도했다. 당나라 초기에 지어진 대안탑(652년)과 남경 유리탑은 역사상 가장 유명한 벽돌 및 석조 불탑 중 하나였다. 주나라 시대에는 약 3,500년 전부터 고대 불탑을 만들기 시작했다. 오대(五代) 시대, 북송(北宋)과 남송(南宋), 요(遼), 금(金), 원(元) 시대의 탑들은 육각형 또는 팔각형 기단을 더 강조하면서 많은 새로운 양식을 도입했다.

명나라와 청나라 시대의 불탑은 이전 시대의 양식을 계승했지만 약간의 변화가 있었다.

6. 1. 3. 전탑

전탑은 벽돌을 이용하여 지은 탑을 의미한다. 전탑에 사용된 벽돌은 흙을 불에 구워서 만들었다.; 한국의 전탑 목록

북위와 수나라 (386–618) 시대에 벽돌과 돌로 탑을 짓는 실험이 시작되었다. 그러나 수나라 말기에도 나무가 여전히 가장 흔한 재료였다. 예를 들어, 수나라 문제 (재위 581–604)는 모든 현과 부에 표준 설계에 따라 탑을 건설하라는 칙령을 내렸지만, 모두 나무로 지어졌기 때문에 살아남은 것은 없다. 유일하게 남아있는 것은 서기 523년에 벽돌로 지어진 원형 기반의 숭악사탑이다.

초기의 벽돌 및 석조 불탑 중 하나는 (서진) 진나라(266–420) 시대에 왕준이 샹양에서 건설한 3층 구조물이었으나, 현재는 파괴되었다.

벽돌과 석재는 당나라, 송나라, 요나라, 금나라 시대의 불탑 건축을 주도하게 되었다. 당나라 초기에 지어진 대안탑(652년)이 그 예이다. 남경 유리탑은 역사상 가장 유명한 벽돌 및 석조 불탑 중 하나였다.

주나라 시대에는 약 3,500년 전부터 고대 불탑을 만들기 시작했다. 명나라와 청나라 시대의 불탑은 일반적으로 이전 시대의 양식을 계승했지만 약간의 변화가 있었다.

6. 2. 형태

탑은 역사에서 비롯된 크게 세 부분으로 나누어지는 구조를 가지는데, 가장 아래쪽의 기단부와 탑의 몸체를 이루는 탑신부, 그리고 상륜부가 그것이다. 기단부는 다시 상대기단과 하대 기단으로 나누어지는데, 경우에 따라 하대 기단은 생략되기도 한다. 탑신부는 탑의 중심이 되는 부분으로 탑의 층수를 결정한다. 상륜부는 노반, 복발, 용주, 보좌 등등의 여러 부분으로 세분된다.6. 3. 지역별 양식

"파고다"는 버마어가 아니며, 버마어로는 "제디"(zedi; စေတီ|zèdìmy) 또는 "파야"(payā; ဘုရား|pʰəjámy)라고 불린다.미얀마 사람들에게 파고다는 석가모니가 열반에 든 이후 석가모니를 대신하는 것이며, "석가모니가 사는 집"으로 여겨진다. 파고다를 짓는 것은 미얀마에서 "인생 최대의 공덕"으로 여겨지며, 그렇게 함으로써 행복한 윤회 환생을 얻을 수 있다고 믿는다.

"석가모니가 사는 집"인 파고다에 들어갈 때는 신발을 벗는 것이 요구되며, 신발이나 양말(스타킹 포함)을 신고 들어가는 것은 허용되지 않는다.

미얀마의 파고다는 다음과 같다.

- 술레 파고다

- 쉐다곤 파고다

- 우파타산티 파고다

- 차이티요 파고다

- 쓰리 파고다 패스

7. 현대의 탑

송나라(960–1279) 시대에 선종은 사찰을 위한 새로운 '7부분 구조'를 개발했다. 일곱 부분, 즉 불전, 법당, 승려 숙소, 창고, 문, 정토전 및 화장실 시설은 탑을 완전히 배제하며, 이는 1000년 전에 백마사에 의해 확립된 원래의 중앙 탑 전통에 대한 전통적인 중국 궁전/안뜰 시스템의 최종적인 승리를 나타내는 것으로 볼 수 있다. 비록 과거의 전통을 따라 주요 사찰 외부에 세워졌지만, 대형 탑이 여전히 건설되었다. 여기에는 명나라 시대의 파먼 사원과 산시성 징양현의 충원 탑이 포함된다.[1]

현대에 건설된 탑은 다음과 같다.

- 평화의 탑 - 효고현니시와키시 고야산 진언종 다카마쓰산 호코인(宝光院)

- 파고다 평화 기념탑 - 도쿠시마현도쿠시마시비잔 정 비잔 공원

- 세계 평화 파고다 - 후쿠오카현기타큐슈시모지구 메카리 공원

- 밋타디카 파고다 - 나고야시나카가와구신가 2초메 1304

8. 한국의 주요 탑

한국은 화강암이 풍부한 나라답게 현존하는 탑의 대부분은 석탑이다.

참조

[1]

웹사이트

"Pagoda {{!}} History, Design & Construction {{!}} Britannica"

https://www.britanni[...]

[2]

서적

Architecture and Building

https://books.google[...]

W.T. Comstock

[3]

문서

Steinhardt, 387

[4]

간행물

Chinese Origin of the Term Pagoda: Liang Sicheng's Proposed Etymology

[5]

문서

"[[Random House Unabridged Dictionary]]"

Random House, New York

[6]

문서

"Hobson-Jobson: The Anglo-Indian Dictionary"

Wordsworth Editions

[7]

문서

Pagoda

[8]

서적

"A World History of Architecture"

McGraw-Hill Professional

[9]

서적

"The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture"

"[[Princeton University Press]]"

[10]

논문

Seismic and Wind Performance of Five-Storied Pagoda of Timber Heritage Structure

http://www.hms.civil[...]

[11]

문서

Benn, 62

[12]

서적

"The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture"

Princeton University Press

[13]

서적

"The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture"

Princeton University Press

[14]

서적

"The Impact of Buddhism on Chinese Material Culture"

Princeton University Press

[15]

문서

Brook, 7

[16]

문서

Hymes, 30

[17]

서적

Terry's Japanese Empire

https://archive.org/[...]

Houghton Mifflin

[18]

서적

Splendour of Buddhism in Burma: A Journey to the Golden Land

Partridge Publishing Singapore

[19]

웹사이트

Japanese Temple Architecture in 60 Seconds

https://www.japan-ta[...]

2021-01-07

[20]

뉴스

2,500-year-old Chinese wood joints that make buildings earthquake-proof

https://archinect.co[...]

Archinect

2017-07-24

[21]

서적

Hindu-Buddhist Architecture in Southeast Asia

https://books.google[...]

BRILL

[22]

뉴스

EARTHQUAKE RESPONSE OF ANCIENT FIVE-STORY PAGODA STRUCTURE OF HORYU-JI TEMPLE IN JAPAN

https://www.iitk.ac.[...]

12th World Conference on Earthquake Engineering

2000

[23]

문서

Steinhardt, 383

[24]

문서

Loewe (1968), 133

[25]

웹사이트

Indianapolis 500 Traditions :: Indianapolis 500

http://www.indy500.c[...]

2008-05-01

[26]

두산백과

불탑

https://terms.naver.[...]

[27]

한국민족문화대백과

사리장치

https://terms.naver.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com