제단자리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제단자리는 톨레미의 48개 별자리에 포함되었으며, 현대 88개 별자리 중 하나로, 남반구에 위치한다. 고대 그리스 신화에서는 신들이 제물을 바치고 티탄족과 동맹을 맺었던 제단으로 여겨졌으며, 중국 천문학에서는 동방 청룡에 속한다. 제단자리에서 가장 밝은 별은 2.85등급의 베타 제단자리이며, 여러 개의 산개 성단과 성운이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 제단자리 - NGC 6397

NGC 6397은 우리 은하의 구상성단으로, 천문학적으로 별의 질량 하한선 규명, 백색왜성 집중으로 밝혀진 중심부 밀집성 천체 성질 규명, 초기 우주 은하 형성 연구 자료 제공 등 중요한 발견에 기여했다. - 제단자리 - HD 150136

HD 150136은 뱀주인자리에 위치한 삼중성계로, 2.6일 주기로 공전하는 O3 및 O6 분광형의 주계열성 분광쌍성을 주성으로 가지며 엑스선 방출량이 높고 숨겨진 세 번째 구성원의 존재 가능성이 제기되었으며, 워싱턴 이중성 목록에 7개의 시각적 구성 요소와 밝은 동반성 HD 150135가 등재되어 있다. - 남반구의 별자리 - 큰개자리

큰개자리는 오리온의 사냥개로 묘사되며, 밤하늘에서 가장 밝은 별인 시리우스를 포함하고 있고, 다양한 밝은 별들과 천체들을 품고 있는 별자리이다. - 남반구의 별자리 - 비둘기자리

1679년 오귀스탱 루아예에 의해 큰개자리에서 분리되어 독립된 별자리로 인정받은 비둘기자리는 성경 속 노아의 비둘기를 상징하며, 2.65 등급의 가장 밝은 별 '팍트'와 궤도 이탈성인 뮤별, 그리고 NGC 1851, NGC 1792, NGC 1808 등의 천체를 포함한다. - 프톨레마이오스의 별자리 - 페르세우스자리

겨울철 북쪽 하늘의 밝은 별자리인 페르세우스자리는 그리스 신화 영웅을 모티브로 'u'자 모양으로 묘사되며, 알골과 같은 변광성, 이중성단, 은하단을 포함하고 페르세우스자리 유성우의 방사점이다. - 프톨레마이오스의 별자리 - 작은개자리

작은개자리는 톨레미의 48개 별자리 중 하나로 오리온의 사냥개로 여겨지며, 가장 밝은 별인 프로키온과 함께 다양한 문화권에서 여러 신화 및 전설과 관련된 작은 크기에 비해 문화적 의미와 역사적 배경이 풍부한 별자리이다.

2. 역사

제단자리는 톨레미의 48개 별자리 중 하나였으며, 현대 88개 별자리에도 포함되어 있다.

1603년 독일의 법률가 요한 바이어는 전천 성도 《우라노메트리아(Uranometria)》를 출판하고 각 별자리의 항성에 바이어 부호를 붙였다. 그러나 《우라노메트리아》의 성표에는 별의 위치 좌표가 없었고, 남쪽 하늘 별의 위치는 네덜란드의 지도 제작자 페트루스 플란시우스 등이 제작한 천구의에서 가져온 것이어서 부정확했다.

18세기 프랑스 천문학자 니콜라 루이 드 라카유는 1751년부터 1752년까지 남아프리카 공화국 케이프타운에서 남쪽 하늘 별의 위치를 정확하게 관측하고, 1756년 프랑스 과학 아카데미 기요에 관측 기록 바탕의 성표와 성도를 기고했다. 라카유는 바이어의 부호를 폐지하고 그리스 문자 부호를 α부터 σ까지 새로 배정했다.

1879년, 미국 출신 천문학자 벤자민 골드는 남쪽 하늘의 성표 《Uranometria Argentina》를 간행했다. 골드는 라카유가 붙인 부호 중 6등성보다 어두운 별에 붙은 ν와 ρ를 제외하고 모두 채택했다.

1922년 로마에서 개최된 국제천문연맹(IAU) 총회에서 현행 88개 별자리가 정해졌을 때 제단자리가 포함되었으며, 별자리 이름은 '''Ara''', 약칭도 '''Ara'''로 공식적으로 정해졌다.

고대 그리스-로마 시대에는 제단을 의미하는 '''θυτήριον''' (Thyterionla) 또는 향로를 의미하는 '''θυμιατήριον''' (Thymiaterionla)이라고 불렸다. 18세기경까지는 라틴어로 "향로"를 의미하는 "투리블룸" (Thuribulum)이라는 명칭으로 불리기도 했다.

일본에서는 1910년 (메이지 43년) 일본천문학회 회보 『천문월보』에서 "'''제단'''"이라는 번역명이 사용되었고, 1925년 (다이쇼 14년) 『이과 연표』에도 계승되었다. 1952년 (쇼와 27년) 일본천문학회가 별자리 이름을 히라가나 또는 가타카나로 표기하기로 결정하면서, Ara의 일본어 학명은 "'''사이단'''"으로 정해졌다.

현대 중국에서는 '''톈탄쭤''' (천단좌)라고 불린다.

2. 1. 고대 그리스 신화

고대 그리스 신화에서 제단자리는 신들이 처음으로 제물을 바치고 티탄족(Titan, 신화)을 물리치기 전에 동맹을 맺었던 제단으로 여겨졌다.[2] 프톨레마이오스가 묘사한 가장 남쪽의 별자리 중 하나였으며, 기원전 270년 아라투스에 의해 지평선 근처에 있는 것으로 기록되었고, 알마게스트는 감마 제단자리까지 남쪽의 별을 묘사하고 있다. 브래들리 섀퍼 교수는 고대인들이 제단처럼 보이는 패턴을 위해 제타 제단자리까지 볼 수 있었을 것이라고 제안한다.[3]

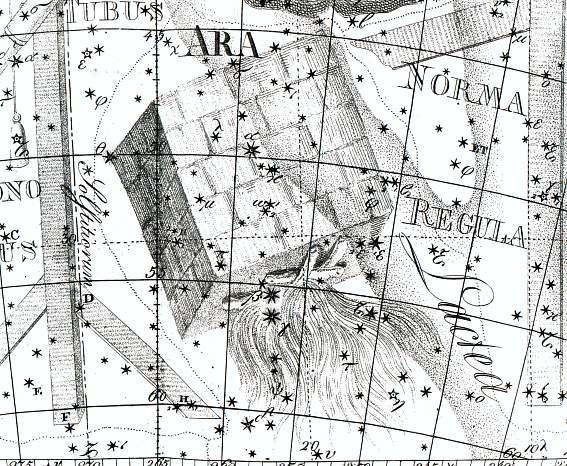

삽화에서 제단자리는 연기가 남쪽으로 '올라가는' 콤팩트한 고전적인 제단으로 묘사되는 것이 일반적이다. 그러나 묘사는 종종 다르다. 인쇄 초기에, 1482년 가이우스 율리우스 히기누스의 고전 ''시적 천문학''의 목판화는 제단을 악마로 둘러싸여 묘사했다.[4] 요한 바이어는 1603년에 제단자리를 향을 태우는 제단으로 묘사했다.

기원전 3세기 전반의 고대 그리스 시인 아라투스는 저서 《파이노메나(Φαινόμενα|파이노메나grc)》에서 "하늘의 다른 별들이 구름에 가려 희미해지고, 이 별자리가 빛나게 보인다면, 배의 돛을 접어 거센 남풍에 대비하라"고 전하고 있다. 기원전 3세기 후반에 알렉산드리아에서 활동한 에라토스테네스와 1세기 경의 히기누스는 제단자리는 4개의 별로 구성된다고 했다. 2세기에 활동한 고대 로마의 천문학자 프톨레마이오스의 천문서 《헤 메갈레 쉰탁시스 테스 아스트로노미아스(ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας|헤 메갈레 신탁시스 테스 아스트로노미아스grc)》, 이른바 《알마게스트》에는 "7개의 별로 구성된다"고 기술되어 있다.

에라토스테네스나 1세기 고대 로마의 시인 마르쿠스 마닐리우스에 따르면, 대신 제우스가 이끄는 올림포스 12신과 크로노스가 이끄는 거신족 티탄과의 싸움인 "티타노마키아" 때, 크로노스와 티탄족에 의한 구체제를 타파할 것을 제우스와 그의 형제들이 맹세한 제단이라고 한다. 그러나 티타노마키아 이야기를 전하는 헤시오도스의 《신통기》나 아폴로도로스의 《비블리오테케》에는 신들의 맹약을 전하는 기술이 없기 때문에, 에라토스테네스의 창작이거나 산실되어 현존하지 않는 자료를 참고한 것으로 보인다. 또한 에라토스테네스는 켄타우로스족의 현인 케이론이 야수를 제물로 바치는 제단이라고 설명하고 있다.

2. 2. 중국 천문학

중국 천문학에서 제단자리의 별들은 동방 청룡(, 東方青龍중국어)에 속한다. 제단자리의 다섯 개의 별들은 거북이를 뜻하는 龜중국어)를 이루고, 다른 세 개의 별들은 절구공이를 뜻하는 杵중국어)를 이루었다.독일인 선교사 Ignaz Kögler|다이 진셴영어 등이 편찬하여 청 건륭제 치세의 1752년에 완성·주진된 성표 《흠정의상고성(欽定儀象考成)》에서는 제단자리 별자리가 이십팔수의 동방청룡 7수 중 여섯 번째 수인 미수(尾宿)와 일곱 번째 수인 기수(箕宿)에 배정되었다. 미수에서는 ε·γ·δ·η·ζ 5개의 별이 성관 '귀(亀)'에 할당되었고, 기수에서는 σ·α·β·θ 4개의 별이 성관 '저(杵)'에 할당되었다.

2. 3. 현대 천문학

제단자리는 하늘의 0.575%에 해당하는 237.1 평방 도를 차지하며, 면적으로는 88개 현대 별자리 중 63번째이다.[8] 이 별자리는 남반구에 위치하여 북위 22° 이남의 관측자들에게 전체 별자리가 관측 가능하다.[8] 전갈자리가 북쪽 경계를 따라 뻗어 있으며, 서쪽으로는 조준자, 남쪽삼각형자리, 남쪽으로는 극락조자리, 동쪽으로는 공작자리와 망원경자리가 접해 있다. 국제천문연맹에서 채택한 이 별자리의 세 글자 약자는 "Ara"이다.[9] 1930년 벨기에 천문학자 외젠 델포르트에 의해 정해진 공식 별자리 경계선은 12개의 선분으로 이루어진 다각형으로 정의된다. 적도 좌표계에서 이 경계선의 적경 좌표는 사이에 있으며, 적위 좌표는 -45.49°에서 -67.69° 사이에 있다.[1]2023년 6월 현재, 국제천문연맹 (IAU)에 의해 2개의 항성에 고유 명칭이 인증되었다.

이 외에도, 다음과 같은 천체가 알려져 있다.

제단자리는 대한민국에서는 거의 볼 수 없다. 바이어는 제단자리에 8개의 바이어 명칭을 부여했지만, 독일에서는 지평선 위로 뜨지 않아 직접 별자리를 본 적이 없었다. 이후 프랑스 천문학자 니콜라 루이 드 라카유가 남쪽 별자리를 도표화하면서 제단자리의 별들을 재도표화했다.[8] 제단자리는 전갈자리 남쪽의 은하수 일부를 포함하고 있어 별이 풍부한 영역을 가지고 있다.[8]

3. 특징

GX 339-4 (V821 제단자리)는 블랙홀 후보로, 때때로 플레어를 일으키는 저질량 X선 쌍성 (LMXB)이다.[27][28] 분광 측정 결과 블랙홀의 질량은 최소 5.8 태양 질량으로 밝혀졌다.[29]

제단자리 내 7개의 별 시스템에서는 외계 행성이 발견되었다.[30] 뮤 제단자리는 4개의 행성을 가진 태양과 같은 별이며,[32] HD 152079는 2097d의 공전 주기를 가진 목성형 행성을 가진 태양과 같은 별이다.[33] HD 154672는 핫 쥬피터를 가진 노화된 태양과 같은 별이며, HD 154857는 1개의 확인된 행성과 1개의 의심되는 행성을 가진 태양과 같은 별이다. HD 156411은 가스 거대 행성이 궤도를 도는, 태양보다 더 뜨겁고 큰 별이며, 글리제 674는 행성을 가진 가까운 적색 왜성이다. 글리제 676은 4개의 행성이 있는 두 개의 적색 왜성으로 구성된 쌍성계이다.

3. 1. 위치 및 관측

제단자리는 하늘의 0.575%에 해당하는 237.1 평방 도를 차지하며, 면적으로는 88개 현대 별자리 중 63번째이다.[8] 이 별자리는 남반구에 위치하여 북위 22° 이남의 관측자들에게 전체 별자리가 관측 가능하다.[8] 전갈자리가 북쪽 경계를 따라 뻗어 있으며, 서쪽으로는 조준자, 남쪽 삼각자리, 남쪽으로는 극락조자리, 동쪽으로는 공작자리와 망원경자리가 접해 있다. 국제천문연맹에서 채택한 이 별자리의 세 글자 약자는 "Ara"이다.[9] 1930년 벨기에 천문학자 외젠 델포르트에 의해 정해진 공식 별자리 경계선은 12개의 선분으로 이루어진 다각형으로 정의된다. 적도 좌표계에서 이 경계선의 적경 좌표는 16시 36.1분에서 18시 10.4분 사이에 있으며, 적위 좌표는 -45.49°에서 -67.69° 사이에 있다.[1]

3. 2. 밝은 별

제단자리 β는 제단자리에서 가장 밝은 별로, 2.85등급이다. 분광형 K3Ib-IIa의 주황색 초거성 또는 밝은 거성으로, 지구로부터 약 650광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 8배 이상 질량이 크고 5,636배 더 밝다.[14]

제단자리 γ는 제단자리 β 근처에 있는 분광형 B1Ib의 푸른색 초거성이다. 겉보기 등급은 3.3이며, 지구로부터 1110 ± 60광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 12.5배에서 25배 더 질량이 크고,[15][16] 약 120,000배의 광도를 가지고 있다.[16]

제단자리 α는 2.95등급의 청백색 주계열성으로, 지구로부터 270 ± 20광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 약 9.6배 질량이 크고,[19] 평균적으로 4.5배 더 크다.[18] 태양보다 5,800배 더 밝으며,[19] 외부 껍질에서 1,844,000,000의 유효 온도로 에너지를 방출한다.[18] Be 별인 제단자리 α는 케플러 회전(균일 회전이 아님)의 밀도가 높은 적도 디스크로 둘러싸여 있으며, 약 1000km/s의 종단 속도로 극 별의 바람에 의해 질량을 잃고 있다.[19][20]

제단자리에서 세 번째로 밝은 별은 3.13등급의 제단자리 ζ이며,[21] 분광형 K3III의 주황색 거성으로, 지구로부터 490 ± 10광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 약 7~8배 더 질량이 크며, 지름이 태양의 약 114배로 부풀어 있으며, 3800배 더 밝다. 만약 중간의 성간 먼지로 인해 어둡지 않았다면, 2.11등급으로 훨씬 더 밝았을 것이다.[21]

델타 제단자리는 분광형 B8Vn, 3.6등급의 청백색 주계열성으로, 지구로부터 198 ± 4광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 약 3.56배 더 질량이 크다.[23]

엡실론1 제단자리는 겉보기 등급 4.1의 주황색 거성으로, 지구로부터 360 ± 10광년 떨어져 있다.[17] 태양보다 약 74% 더 질량이 크다. 약 17억 년의 나이에, 별의 외부 껍질은 태양 반지름의 거의 34배로 확장되었다.[24]

에타 제단자리는 겉보기 등급 3.76의 주황색 거성으로, 지구로부터 299 ± 5광년 떨어져 있다.[17] 약 50억 년 된 것으로 추정되며, 거성 단계의 진화에 도달했다. 태양의 질량의 1.12배로, 외부 껍질이 태양 반지름의 40배로 확장되었다.[25] 이 별은 너무 느리게 회전하여 한 번 회전하는 데 11년 이상이 걸린다.[26]

제단자리 μ는 지구형행성을 포함하여 주위를 도는 행성이 최소한 4개가 있다고 여겨지는 별이다.

3. 3. 천체

제단자리는 전갈자리 남쪽의 은하수의 일부를 포함하고 있어 별이 풍부하며, 겉보기 등급 6.5보다 밝거나 같은 별이 71개 있다.[8]

외계 행성이 별자리 내 7개의 별 시스템에서 발견되었다.[30] 뮤 제단자리(세르반테스[31])는 4개의 행성을 가진 태양과 같은 별이다.[32] HD 152079는 2097 ± 930일의 공전 주기를 가진 목성형 행성을 가진 태양과 같은 별이다.[33] HD 154672는 핫 쥬피터를 가진 노화된 태양과 같은 별이다. HD 154857는 1개의 확인된 행성과 1개의 의심되는 행성을 가진 태양과 같은 별이다. HD 156411은 가스 거대 행성이 궤도를 도는 태양보다 더 뜨겁고 큰 별이다. 글리제 674는 행성을 가진 가까운 적색 왜성이다. 글리제 676은 4개의 행성이 있는 두 개의 적색 왜성으로 구성된 쌍성계이다.

2023년 6월 현재, 국제천문연맹(IAU)에 의해 2개의 항성에 고유 명칭이 인증되었다.

천구의 남극에 가까워서 메시에 천체는 없다.

제단자리의 북서쪽 모서리는 은하 평면이 지나가며, 여러 개의 산개 성단(특히 NGC 6200)과 확산 성운(밝은 성단/성운 쌍인 NGC 6188과 NGC 6193 포함)을 포함한다.

제단자리에는 Westerlund 1이 있는데, 이 성단은 가능한 적색 초거성인 Westerlund 1-237과 적색 초거성 Westerlund 1-26을 포함하는 초성단이다. Westerlund 1-26은 가장 큰 별 중 하나로 추정된다.[36]

제단자리는 은하수의 중심부 근처에 위치하지만, 두 개의 나선 은하(NGC 6215와 NGC 6221)가 별 에타자리 근처에서 관측된다.

3. 3. 1. 성단

제단자리의 북서쪽은 은하수가 지나며, 다수의 성단과 성운이 있다.

3. 3. 2. 성운

제단자리의 북서쪽은 은하수가 지나가며, 다수의 성단과 성운이 있다.

4. 신화

제단자리는 종종 뒤집어진 모습으로 그려지기도 하지만, 그 연기가 은하수를 흐르는 모습으로 바르게 그려지기도 한다. 초기의 라틴어 명칭은 'Ara Centauri'였으며, '디오니소스의 제단'이라고 불리기도 한다.

요한 엘레르트 보데의 삽화(1801년)에서는 연기가 남쪽으로 올라가는 전형적인 제단의 모습으로 묘사되어 있다. 하지만 1482년 가이우스 율리우스 히기누스의 ''시적 천문학''에서는 제단 주위에 악마가 있는 모습으로, 1603년 요한 바이어는 향을 피우는 제단으로 묘사하는 등 다양한 형태로 표현되었다.

4. 1. 제우스와 신들의 맹세

고대 그리스 신화에서 제단자리는 신들이 제물을 바치고 티탄족(Titan)을 물리치기 전에 동맹을 맺었던 제단으로 여겨졌다.[2] 기원전 3세기 전반의 고대 그리스 시인 아라토스는 저서 《파이노메나(Φαινόμενα|파이노메나grc)》에서 "하늘의 다른 별들이 구름에 가려 희미해지고, 이 별자리가 빛나게 보인다면, 배의 돛을 접어 거센 남풍에 대비하라"고 전하고 있다. 기원전 3세기 후반에 알렉산드리아에서 활동한 에라토스테네스와 1세기 경의 히기누스는 제단자리가 4개의 별로 구성된다고 했다. 2세기에 활동한 고대 로마의 천문학자 프톨레마이오스의 천문서 《헤 메갈레 쉰탁시스 테스 아스트로노미아스(ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας|헤 메갈레 신탁시스 테스 아스트로노미아스grc)》, 이른바 《알마게스트》에는 "7개의 별로 구성된다"고 기술되어 있다.에라토스테네스나 1세기 고대 로마의 시인 마르쿠스 마닐리우스에 따르면, 제우스가 이끄는 올림포스 12신과 크로노스가 이끄는 거신족 티탄과의 싸움인 "티타노마키아" 때, 크로노스와 티탄족에 의한 구체제를 타파할 것을 제우스와 그의 형제들이 맹세한 제단이라고 한다. 그러나 티타노마키아 이야기를 전하는 헤시오도스의 《신통기》나 아폴로도로스의 《비블리오테케》에는 신들의 맹약을 전하는 기술이 없기 때문에, 에라토스테네스의 창작이거나 산실되어 현존하지 않는 자료를 참고한 것으로 보인다. 또한 에라토스테네스는 켄타우로스족의 현인 케이론이 야수를 제물로 바치는 제단이라고 설명하고 있다.

4. 2. 디오니소스의 제단

라틴어 명칭은 'Ara Centauri'였으며, '디오니소스의 제단'이라고 불리기도 한다.고대 그리스 신화에서 제단자리는 신들이 처음으로 제물을 바치고 티탄족(Titan, 신화)을 물리치기 전에 동맹을 맺었던 제단으로 여겨졌다.[2] 프톨레마이오스가 묘사한 가장 남쪽의 별자리 중 하나였으며,[3] 기원전 270년 아라투스에 의해 지평선 근처에 있는 것으로 기록되었고, 알마게스트는 감마 제단자리까지 남쪽의 별을 묘사하고 있다. 브래들리 섀퍼 교수는 고대인들이 제단처럼 보이는 패턴을 위해 제타 제단자리까지 볼 수 있었을 것이라고 제안한다.

삽화에서 제단자리는 연기가 남쪽으로 '올라가는' 콤팩트한 고전적인 제단으로 묘사되는 것이 일반적이다. 그러나 묘사는 종종 다르다. 인쇄 초기에, 1482년 가이우스 율리우스 히기누스의 고전 ''시적 천문학''의 목판화는 제단을 악마로 둘러싸여 묘사했다.[4] 요한 바이어는 1603년에 제단자리를 향을 태우는 제단으로 묘사했다. 실제로 유향 버너는 레반트 지역, 특히 예멘에서 흔히 사용되었으며, 그곳에서는 마브하라(Mabkhara)라고 알려져 있다. 이것은 유향을 태우기 위해 잠라(Jamra)라고 불리는 살아있는 숯이나 타는 불씨가 필요했다. 16, 17세기의 네덜란드 천체도학자 빌렘 블라우는 제단자리를 제물로 바치는 제단으로 그렸으며, 연기가 북쪽으로 올라가는 이상한 불타는 동물을 알파 제단자리로 묘사했다.

기원전 3세기 전반의 고대 그리스 시인 아라토스는 저서 《파이노메나(Φαινόμενα|파이노메나grc)》에서 "하늘의 다른 별들이 구름에 가려 희미해지고, 이 별자리가 빛나게 보인다면, 배의 돛을 접어 거센 남풍에 대비하라"고 전하고 있다. 기원전 3세기 후반에 알렉산드리아에서 활동한 에라토스테네스와 1세기 경의 히기누스는 제단자리는 4개의 별로 구성된다고 했다. 2세기에 활동한 고대 로마의 천문학자 프톨레마이오스의 천문서 《헤 메갈레 쉰탁시스 테스 아스트로노미아스(ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας|헤 메갈레 신탁시스 테스 아스트로노미아스grc)》, 이른바 《알마게스트》에는 "7개의 별로 구성된다"고 기술되어 있다. 이 제단은 《알마게스트》 이후의 각 시대의 성도에서 북쪽에 본체, 남쪽에 불꽃이라는 북반구에서 보면 상하가 뒤바뀐 모습으로 그려져 있었다.

에라토스테네스나 1세기 고대 로마의 시인 마르쿠스 마닐리우스에 따르면, 대신 제우스가 이끄는 올림포스 12신과 크로노스가 이끄는 거신족 티탄과의 싸움인 "티타노마키아" 때, 크로노스와 티탄족에 의한 구체제를 타파할 것을 제우스와 그의 형제들이 맹세한 제단이라고 한다. 그러나 티타노마키아 이야기를 전하는 헤시오도스의 《신통기》나 아폴로도로스의 《비블리오테케》에는 신들의 맹약을 전하는 기술이 없기 때문에, 에라토스테네스의 창작이거나 산실되어 현존하지 않는 자료를 참고한 것으로 보인다. 또한 에라토스테네스는 켄타우로스족의 현인 케이론이 야수를 제물로 바치는 제단이라고 설명하고 있다.

5. 문화적 상징성

고대 그리스-로마 시대에는 이 별자리를 제단을 의미하는 '''θυτήριον''' (Thyteriongrc) 또는 향로를 의미하는 '''θυμιατήριον''' (Thymiateriongrc)이라고 불렀다. 18세기경까지는 라틴어로 "향로"를 의미하는 "투리블룸" (Thuribulum)이라는 명칭으로 불리기도 했다.[1]

일본어에서의 학명은 "'''사이단'''"으로 정해져 있다. 일본에서는 메이지 시대 말기에 "'''제단'''"이라는 번역어가 사용되었음을 1910년 (메이지 43년) 2월에 간행된 일본천문학회의 회보 『천문월보』 제2권 11호에 게재된 "별자리 이름"이라는 기사에서 알 수 있다.[2] 이 번역명은 1925년 (다이쇼 14년)에 초판이 간행된 『이과 연표』에도 계승되었다.[3] 1952년 (쇼와 27년) 7월에 일본천문학회가 "별자리 이름은 히라가나 또는 가타카나로 표기한다"라고 정했을 때, Ara의 일본어 학명은 "'''사이단'''"으로 정해졌다.[4] 이후 "사이단"이라는 학명이 지속적으로 사용되고 있다.

현대 중국에서는 '''톈탄쭤'''(천단좌[5])라고 불린다.

참조

[1]

학술지

Ara, constellation boundary

https://www.iau.org/[...]

2014-02-14

[2]

서적

The Lost Constellations

Springer

2015-11-23

[3]

학술지

The latitude and epoch for the formation of the southern Greek constellations

[4]

서적

History, Artistry, and Cartography

https://cds.cern.ch/[...]

Praxis Publishing

2012

[5]

서적

The Castle of Knowledge containing the Explication of the Sphere both Celestiall and Materiall, etc.

Robert Record, London; R. Wolfe (printer)

1556

[6]

서적

The zodiake of life written by the godly and zealous poet Marcellus Palingenius Stellatus, wherein are conteyned twelve bookes, new edition

Barnabe Googe, London; Henry Denham (printer), for Rafe Newberye dwelling in Fleete streate

1565

[7]

서적

Dark Sparklers

Hugh C. Cairns

2004

[8]

웹사이트

Constellations: Andromeda–Indus

http://www.ianridpat[...]

self-published

2016-09-18

[9]

학술지

The New International Symbols for the Constellations

1922

[10]

웹사이트

Constellation boundaries: How the modern constellation outlines came to be

http://www.ianridpat[...]

self-published

2016-09-18

[11]

웹사이트

The Bortle Dark-Sky Scale

http://www.skyandtel[...]

2015-08-26

[12]

웹사이트

BETA ARA (Beta Arae)

http://stars.astro.i[...]

University of Illinois

2016-09-17

[13]

학술지

A catalog of rotational and radial velocities for evolved stars. II. Ib supergiant stars

http://www.aanda.org[...]

2002-11

[14]

학술지

Gaia FGK benchmark stars: Effective temperatures and surface gravities

[15]

학술지

A catalogue of young runaway Hipparcos stars within 3 kpc from the Sun

2011

[16]

학술지

Statistical properties of a sample of periodically variable B-type supergiants. Evidence for opacity-driven gravity-mode oscillations

2007-03

[17]

학술지

Validation of the new Hipparcos reduction

2007-11

[18]

학술지

VLTI/MIDI observations of 7 classical Be stars

2009

[19]

학술지

First direct detection of a Keplerian rotating disk around the Be star α Arae using AMBER/VLTI

https://hal.archives[...]

2007-03

[20]

학술지

First VLTI/MIDI observations of a Be star: Alpha Arae

[21]

웹사이트

Zeta Arae

http://stars.astro.i[...]

University of Illinois

2019-09-12

[22]

학술지

Fundamental parameters of 16 late-type stars derived from their angular diameter measured with VLTI/AMBER

[23]

학술지

Very Wide Binaries and Other Comoving Stellar Companions: A Bayesian Analysis of the Hipparcos Catalogue

2011-01

[24]

학술지

Basic physical parameters of a selected sample of evolved stars

2006-11

[25]

학술지

Stellar parameters and chemical abundances of 223 evolved stars with and without planets

[26]

학술지

Precise radial velocity measurements of G and K giants. Multiple systems and variability trend along the Red Giant Branch

2004-07

[27]

SIMBAD

SIMBAD

http://simbad.u-stra[...]

[28]

간행물

Annu. Rev. Astron. Astrophys.

1983

[29]

학술지

Dynamical Evidence for a Black Hole in GX 339-4

2003-02

[30]

서적

The Star Atlas Companion : What You Need to Know about the Constellations

Springer

2012

[31]

웹사이트

Naming Stars

https://www.iau.org/[...]

IAU.org

2018-07-30

[32]

학술지

The HARPS search for southern extra-solar planets. IX. μ Ara, a system with four planets

[33]

학술지

Five Long-period Extrasolar Planets in Eccentric orbits from the Magellan Planet Search Program

2010

[34]

웹사이트

A Familiar Sight

https://www.spacetel[...]

2019-10-23

[35]

Master's thesis

The Red Supergiants in the Supermassive Stellar Cluster Westerlund 1

University of São Paulo

[36]

논문

Maser Observations of Westerlund 1 and Comprehensive Considerations on Maser Properties of Red Supergiants Associated with Massive Clusters

[37]

서적

Random House Dictionary

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com