제단

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제단은 종교적 의식이나 숭배를 위해 사용되는 구조물이다. 어원은 라틴어 'altare'에서 유래되었으며, 유대교, 기독교, 힌두교, 도교, 불교, 신토 등 다양한 종교에서 각기 다른 형태와 용도로 사용된다. 유대교에서는 희생을 위한 장소로, 기독교에서는 성찬례를 집전하는 탁자로, 힌두교에서는 신들의 그림이나 조각상을 포함하는 형태로 나타난다. 불교에서는 불상 안치 및 조상 숭배를 위한 공간으로, 신토에서는 신성한 공간을 나타내는 구조물로 사용된다. 한국의 참성단과 참성대도 제단으로, 단군에게 제사를 지내던 곳이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 제단 - 태백산 천제단

태백산 천제단은 태백산 정상부에 위치한 신성한 제단으로, 천왕단을 중심으로 장군단과 하단으로 구성되어 고대 민속 신앙 연구에 중요한 자료이며, 조선시대 탄압에도 불구하고 민족 신앙의 중심지로 자리매김하여 현재까지 개천절에 제례가 행해진다. - 제단 - 환구단

환구단은 고종이 대한제국을 선포하고 황제 즉위식을 거행하기 위해 남별궁 터에 세운 원형 제단으로, 하늘에 제사를 지내던 곳이었으나 일제강점기 때 철거되어 현재는 황궁우와 일부 유물만 남아 사적으로 보존되고 있다. - 종교 - 교리

교리는 종교의 핵심 가르침을 의미하며, 신앙과 실천의 기초를 형성하고 종교와 교파에 따라 의미와 사용 방식에 차이가 있다. - 종교 - 다신교

다신교는 여러 신을 숭배하는 신앙 체계로, 신들의 본질과 역할, 인간과의 관계에 대한 다양한 해석을 포함하며 고대 종교와 현대 종교에서 나타나고, 일신교 내에서도 다신교적 해석이 가능하다. - 가톨릭 건축 - 장미창

장미창은 로마 건축의 오쿨루스에서 유래된 원형 창으로, 초기 기독교 건축에서 시작하여 고딕 시대에 이르러 크고 화려하게 발전했으며, 다양한 상징적 의미를 지닌다. - 가톨릭 건축 - 종탑

종탑은 시간을 알리거나 종교 의식 등에 사용되는 건축물로, 교회에서 예배나 기도 시간을 알리는 데 사용되며 특별한 경우에도 종을 울리고, 종을 울리는 방식에 따라 다양한 종류가 있으며, 전 세계 다양한 지역에서 문화와 역사를 반영하는 건축 양식을 보여준다.

2. 어원

현대 영어 단어 "altar"는 중세 영어 "altar"에서 유래했으며, 이는 고대 영어 "alter"에서, 다시 라틴어 "altare"("제단")에서 유래되었다. "altare"는 아마도 "burn"을 의미하는 "adolere"와 관련이 있으며, 따라서 "burning place"(불태우는 장소)를 뜻하며, "높은"을 의미하는 "altus"의 영향을 받았다. "altar"는 고유의 고대 영어 단어 "wēofod"를 대체했다.

3. 고대

전쟁 제단은 전투 전에 미사를 거행하는 이동식 제단이었다. 궁극적인 예는 중세 이탈리아 도시 국가의 카로치오로, 네 바퀴가 달린 이동식 신사로 황소가 끌었고 깃대와 종이 달려 있었다. 카로치오는 또한 군대의 기치 역할을 했다.

제단석은 20세기 초까지 라틴 교회의 군목에 의해 사용되었다.

호르그

기본적인 제단은 hörgrnon(호르그)라고 불리며, 북유럽 신화에서 제물로 사용되었다. hörgrnon(호르그)는 돌을 쌓아 만들었으며, 나무 울타리(harrow) 안에 위치했을 수도 있으며, 제물과 다른 의식에 사용되었을 것이다.

희생 의식 중에 hörgrnon(호르그)를 사용하는 방법은 북유럽 신에게 바치는 동물의 피가 담긴 그릇을 올려놓는 것이다. (예: 토르에게는 염소, 프레이야에게는 암퇘지, 프레이르에게는 멧돼지) 그런 다음 전나무 가지 묶음을 피에 담가 참석자들에게 뿌렸다. 이는 결혼식과 같은 의식에 참석한 사람들을 신성하게 만들었다.

높은 곳은 기도를 하기에 평원과 계곡보다 하늘에 더 가까워 더 유리한 장소라는 믿음으로 숭배를 위해 제단이 세워진 높은 지역이다. 높은 곳은 거의 모든 고대 문화에서 숭배의 중심지로 널리 퍼져 있었다.

이스라엘(히브리어: ''Bamah'' 또는 ''Bama'') 또는 가나안 문화에서 높은 곳은 일반적으로 높은 지역에 세워진 야외 신전이었다. 이스라엘이 기원전 12~11세기에 가나안을 정복하기 전에 높은 곳은 가나안 다산 신인 바알(주)과 아세롯(셈족 여신)의 신전 역할을 했다. 제단 외에도 ''matzevot'' (신의 현존을 나타내는 돌기둥)가 세워졌다.[42]

이러한 장소에서의 숭배 관행은 히브리인들 사이에서 빈번해졌지만, 성전이 세워진 후에는 금지되었다. 그러한 숭배는 어렵게 폐지되었지만, 예언자들에 의해 신에 대한 모독으로 여러 차례 비난받았다. 이와 밀접하게 관련된 예는 "뒷마당" 제단이다. 정해진 성전과 정해진 제단이 있기 전에 사람들은 자신만의 제단을 지었다. 성전이 세워진 후에는 이러한 제단의 사용이 금지되었다. 높은 곳의 경우와 달리, "뒷마당" 제단 숭배는 빠르게 근절되었다. 그 후 수년 동안 그 관행은 인기가 급격히 감소했다.

히브리 성경에 따르면 제단은 흙(『출애굽기』20:24) 또는 돌(동 20:25)로 만들어졌다. 제단은 일반적으로 눈에 띄는 장소에 만들어졌다.[44]

히브리 성경에 기록된 최초의 제단은 노아에 의한 것이다(『창세기』8:20). 히브리 성경에는 아브라함(『창세기』12:7, 13:4, 22:9), 이삭(『창세기』26:25), 야곱(『창세기』33:20, 35:1-3), 모세(『출애굽기』17:15)에 의해 만들어졌다는 기록이 남아 있다.

4. 종교별 제단

힌두교에서는 야즈나라는 번제 형식의 의례를 치르는데, 이때 쓰이는 제단을 베디라고 부른다. 힌두교의 제단은 일반적으로 신들의 그림이나 조각상을 포함한다. 크고 화려한 제단은 힌두 사원에서 발견되며, 더 작은 제단은 가정이나 힌두교 운영 상점, 식당 등에서도 볼 수 있다. 사원을 뜻하는 단어는 (मन्दिर|만디르sa)이며, 제단은 개체화된 사원이다.

남인도 사원에서는 종종 각 신에게 별도의 신전이 주어지며, 각 신전은 작은 집(특히, '만디르')에 포함되어 있다. 이러한 신전들은 사원 부지 주변에 흩어져 있기도 하고, 세 개의 주요 신전은 주요 구역에 있기도 하다. 신의 조각상(무르티)은 신전의 돌 받침대에 놓이고, 하나 이상의 램프가 신전에 걸린다. 보통 푸자 트레이(예배 공물을 담은 쟁반)를 놓을 공간이 있다. 주요 신전 바로 바깥에는 신의 바하나(탈것) 조각상이 있다. 신전 입구에는 커튼이 걸려 있고, 신들이 잠잘 때 닫히는 나무 문이 있다. 일부 남인도 사원에는 여러 조각상이 놓인 하나의 주요 제단이 있다.

북인도 사원에는 일반적으로 사원 방 앞쪽에 하나의 주요 제단이 있다. 일부 사원에서는 방 앞쪽이 벽으로 구분되어 여러 제단이 벽감에 놓이기도 한다. 제단의 조각상은 보통 한 쌍으로, 각 신은 배우자(라다 크리슈나, 시타 라마, 시바 파르바티)와 함께 있다. 그러나 가네샤와 하누만과 같은 일부 신들은 혼자 놓이기도 한다. 꽃이나 램프와 같은 의례 용품을 제단에 놓을 수 있다.

가정 신사는 집주인이 감당할 수 있는 만큼 간단하거나 정교할 수 있다. 크고 화려한 신사는 인도, 말레이시아, 싱가포르와 같이 힌두교 소수 민족이 많은 국가에서 구입할 수 있다. 보통 나무로 만들어지며 조각상을 놓을 수 있도록 타일 바닥이 있다. 신사 벽에 그림을 걸 수도 있다. 신사 꼭대기에는 사원의 고푸람 탑과 같이 일련의 층이 있을 수 있다. 각 힌두교 제단에는 최소한 하나의 오일 램프가 있으며, 푸자 장비를 갖춘 트레이가 포함될 수도 있다. 큰 집을 가진 힌두교 신자들은 한 방을 푸자 방으로 지정하고, 그 끝에 제단을 둔다. 일부 남인도인들은 돌아가신 친척들의 사진이 있는 신사를 방 오른쪽에 놓고, 신들에게 공물을 바치기 전에 그들에게 먼저 공물을 바친다.

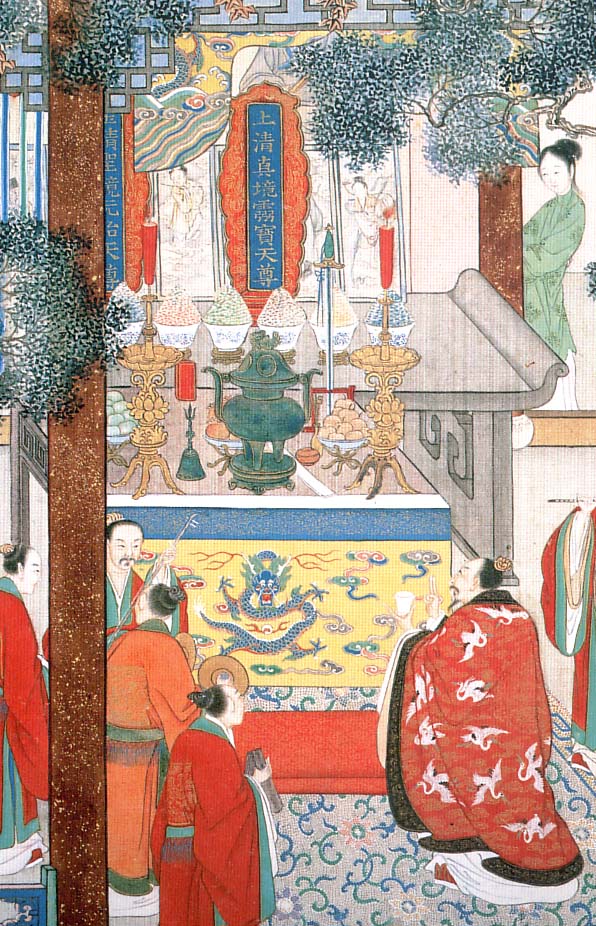

도교 제단은 전통적인 신과 조상의 영혼을 기리기 위해 세워지며, 사원이나 개인 집에 설치할 수 있다. 엄격한 전통과 다양한 종파는 사원에서 제공되는 물품과 의식을 규정하지만, 가정에서의 민간 관습은 훨씬 더 자유롭다.

황실 왕조는 이라고 불리는 거대한 제단을 건설하여 라는 다양한 제사 의식을 수행했다. 베이징의 천단이 그중 하나이다.

거의 모든 형태의 중국 전통 종교는 를 포함한다. 즉, 손에 향을 들고 제단을 향해 절하는 것이다.[37] (일부 종파에서는 한 번에 세 개의 향을 사용할 것을 규정한다.[38]) 이것은 집, 사원, 야외에서 할 수 있다. 일반인 또는 전문가(예: 도교 사제)가 수행할 수 있으며, 제단에는 여러 신이나 조상 위패가 놓일 수 있다. 는 일반적으로 음력/태양력의 특정 날짜에 따라 수행된다(중국 달력 참조).

특정 날짜에 신이나 죽은 자의 영혼에게 제물로 음식을 차려 놓을 수 있다. (예: 청명절 및 중원절 참조). 여기에는 쌀, 도살된 돼지와 오리, 과일 등이 포함될 수 있다. 또 다른 형태의 제물은 지옥 은행권을 태우는 것인데, 이렇게 불에 의해 소멸된 이미지가 단순한 이미지가 아니라 실제 물건으로 영적인 세계에 다시 나타나 죽은 영혼이 사용할 수 있다는 가정에 근거한다. 도교 민간 신앙에서는 때때로 닭, 돼지 족발, 돼지 머리가 제물로 바쳐지지만, 정통 도교에서는 제물은 향, 양초, 채식 공물이어야 한다.[39]

불교 문화권에서는 반 떠vi, 부쓰단, 정령의 집과 같은 구조물을 사찰이나 가정에서 찾아볼 수 있다. 일본의 부쓰단은 문이 달린 나무 장식장으로, 부처 또는 보살(보통 조각상 형태)이나 만다라 두루마리와 같은 종교적 이미지를 보관하고 보호한다. 부쓰단은 가장 높은 존경을 받는 자리에 설치되며, 종교 의례 시에는 문을 열어 이미지를 보인다.

부쓰단에는 촛대, 향로, 종, 과일과 같은 공물을 놓는 플랫폼 등 부속 종교 용품(''부쓰구'')이 함께 비치되는 경우가 많다. 일부 종파에서는 사망한 친족을 위한 위패인 ''이하이''를 부쓰단 안이나 근처에 두기도 한다. 부쓰단은 종종 꽃으로 장식된다.

이러한 사당은 부처, 우주의 법칙 등을 숭배하는 장소로 사찰이나 집에 설치된다. 두루마리(''혼존'') 또는 조각상을 부쓰단에 놓고 아침과 저녁으로 기도하며, 선불교 신자들은 부쓰단 앞에서 명상을 하기도 한다.

부쓰단의 기원은 사람들이 부처에게 공물을 바치는 제단을 만들었던 인도에서 시작되었다. 불교가 중국과 한국에 전해지면서 부처 조각상을 받침대나 플랫폼 위에 놓았고, 중국인과 한국인은 조각상을 날씨로부터 보호하기 위해 벽과 문을 만들고 각자의 토착 종교 요소를 더했다. 이를 통해 조각상이나 두루마리가 손상되지 않고 안전하게 기도하고 향을 피울 수 있게 되었다.

불교에서 제단은 불상을 안치하기 위한 상설 제단인 수미단, 가정 내에 본존이나 선조의 위패를 모시는 불단, 장례용 임시 제단, 49재까지 설치되는 중음단, 오본(お盆)에 설치되는 정령 선반(본 선반) 등이 있다. 밀교에서의 대단이나 호마단 등도 넓은 의미로는 제단이라고 할 수 있다.

신토에서 제단은 신사에서 발견된다. 고대 시대에 유래된 는 일시적으로 세워진 신성한 공간 또는 숭배의 장소로 사용되는 "제단"이다. 녹색 대나무나 가지로 네 모퉁이를 구획하고, 그 사이에 신성한 경계 밧줄()을 묶어 물리적 영역을 구분한다. 이 구역의 중앙에는 신성한 상징물()로 장식된 큰 가지가 세워져, 가미의 존재를 물리적으로 나타내는 ''요리시로''로 숭배 의식이 수행된다.[40]

더 정교한 경우에는 를 땅에 거친 짚 매트를 놓고, 그 위에 의례적인 팔다리가 달린 받침대()를 세우고, 받침대를 신성한 경계 밧줄과 신성한 경계 상징물로 장식하여 건설할 수 있다. 마지막으로, 숭배의 초점으로서 가지가 이 받침대 중앙에 세워진다.[40]

신토에서는 정월 등 제사에 임시로 설치하는 세선반 등이 기원이며, 상설되게 된 것은 중세 이후의 일이다. 그 예로, 이세 신궁의 오오누사, 수호신의 신찰을 모시는 신사(신사) 등이 있다.

신상을 모시는 경우에는 신상을 중심으로 지붕으로 덮거나, 주지나 신여(신여)를 사용하여 사당을 만드는 형태가 일반적이다. 신을 모시기 위해 돌을 둘러 놓거나 쌓아 제사를 지내는 장소로 한 "반경", 신령스러운 땅에 상록수를 세워 신좌로 한 "히모로기"가 있다. 제단을 설치하지 않는 경우도 있지만, 그러한 경우에도 제단이라고 칭한다.

4. 1. 유대교

제단(מזבח|미즈베아he)은 '도살 또는 희생의 장소'를 의미한다.[1] 히브리 성경에서 제단은 일반적으로 흙[2] 또는 가공되지 않은 돌로 만들어졌다.[3] 제단은 주로 눈에 띄는 장소에 세워졌다.[4][5][6][7] 히브리 성경에 기록된 첫 번째 제단은 노아가 세운 것이다.[8] 아브라함,[9] 이삭,[10] 야곱,[11] 모세도 제단을 세웠다.[12]

시내 산에서의 신현 이후, 성막과 성전에는 번제단과 분향단, 두 개의 제단만 사용되었으며, 두 제단 모두 언약궤 근처에 있었다.

이스라엘 땅에서는 바위를 조각한 세 개의 제단 유적이 발견되었다. 하나는 텔 소라 아래, 다른 하나는 세바스티아 (고대 사마리아) 기슭, 셋째는 실로 근처에서 발견되었다.[13]

히브리 성경에 따르면 제단은 흙(『출애굽기』 20:24) 또는 돌(『출애굽기』 20:25)로 만들어졌다. 제단은 주로 눈에 띄는 장소에 만들어졌다.[44]

히브리 성경에 기록된 최초의 제단은 노아가 세운 것이다(『창세기』 8:20). 아브라함(『창세기』 12:7, 13:4, 22:9), 이삭(『창세기』 26:25), 야곱(『창세기』 33:20, 35:1-3), 모세(『출애굽기』 17:15)도 제단을 만들었다.

4. 2. 기독교

로마 가톨릭교회나 성공회 등에서는 제단을 제대라고 부르는데, 사제나 주교가 성체성사를 집전하는 탁자를 말한다. 제대라는 말을 쓰는 이유는 성공회와 가톨릭에서 성체성사를 그리스도의 성체와 보혈을 모시는 성찬의 제사 또는 그리스도의 죽음을 기념하는 희생제사로 보기 때문이다. 그래서 사제가 미사나 감사성찬례 집전 시 입는 예복도 제의(祭衣)라고 한다.[21]

그리스어로 '제단'은 θυσιαστήριονgrc(''참조'':θυσία)이며, 신약성경에 24번 등장한다. 가톨릭과 정교회 신학에서 성찬례(Eucharist)는 십자가 위에서 그리스도의 유일한 희생이 "다시 현존하게" 되는 문자 그대로의 재현이므로, 성찬례를 거행하는 제단을 제단이라고 부른다.

제단은 성찬례 거행에서 핵심적인 역할을 하며, 제단 위에는 성찬을 위한 빵과 포도주가 놓인다. 제단은 동방 및 서방 기독교 대부분의 교회에서 중요한 위치를 차지하며, 일반적으로 공적 예배를 위한 지정된 장소(흔히 "성소"라고 불림) 안에 영구적으로 설치되어 사용된다.

제단 주변은 더 높은 성스러움을 부여받은 것으로 여겨지며, 성상틀, 성가대석, 제단 난간 등으로 교회의 나머지 부분과 물리적으로 구분되기도 한다. 제단은 종종 교회의 나머지 부분보다 더 높은 위치에 있다.

교회는 일반적으로 하나의 제단을 가지지만, 서방 기독교에서는 과거 공동 집전 미사가 폐지되어 사제들이 항상 개별적으로 미사를 거행했기 때문에, 더 큰 교회는 각각 자체 제단을 가진 하나 이상의 측면 예배당을 가지기도 했다. 주 제단은 ""이라고도 불렸다. 서방에서 공동 집전이 부활한 이후, 로마 미사 경본은 새로운 교회에 "신자들의 모임에서 하나의 그리스도와 교회의 하나의 성찬례를 나타낼" 하나의 제단만 있어야 한다고 권고했다.[14] 그러나 이는 별도의 측면 예배당에 있는 제단은 허용하지만, 교회 본당에 있는 별도의 제단은 허용하지 않는다.

건축적으로는 성가대의 동쪽 벽에 부착된 제단과 독립형 제단의 두 종류가 있다.

교회 초창기에는 성찬례가 목적에 맞게 설치된 이동식 제단에서 거행된 것으로 보인다. 일부 역사가들은 박해 시대에 성찬례가 로마 카타콤에 있는 무덤 사이에서 거행되었으며, 순교자의 석관을 제단으로 사용했다고 주장한다. 다른 역사가들은 이에 반박하지만, 제단 아래에 유물을 두는 전통의 기원으로 여겨진다.

콘스탄티누스 대제와 리키니우스 치하에서 기독교가 합법화되면서 공식적인 교회 건물이 대거 건설되었으며, 일반적으로 성소 중앙에 독립형 제단이 설치되었다.

제단의 형태와 크기는 각 종교 · 종파에 따라 다르다.

기독교에서는 성당 내에서 미사가 거행되는 제단을 일반적으로 제단이라고 부른다. 예수의 "최후의 만찬" 식탁을 본뜬 것으로 옛날부터 존재했다.

재료는 돌로 정해져 있었지만, 실제로는 나무나 금속도 사용되었다. 6세기 이후에는 나무 사용이 금지되었다.

최근에는 상당히 간소한 양식의 제단도 늘고 있다. 역사적인 교회에서 제대로 장식을 하는 경우에는 앞에 내거는 안테펜디움이 있으며, 제단의 정면에 장식이 베풀어지는 경우도 있다. 정면뿐만 아니라 측면도 금이나 은 등의 부조로 장식된 화려한 제단도 존재한다(밀라노의 산탄브로조 교회의 제단 등). 그 외, 제단 상부에 놓이는 레타블룸, 뒤에 놓이는 레트로알타레 등이 있다.

대부분의 교회에서 평소에는 제단 위에 거의 아무것도 놓지 않고, 미사에 사용하는 성작·성체 용기, 포도주 넣는 세트, 성유 넣는 통, 향로 등[45]의 성구류는 평소에는 잠겨진 상자 등에 넣어 보관하고 있으며, 미사를 집전하기 직전에 성직자가 상자 등에서 꺼내 제단 위에 배치한다.

4. 2. 1. 가톨릭 교회

로마 가톨릭교회나 성공회 등에서는 제단을 제대라고 부르는데, 사제나 주교가 성체성사를 집전하는 탁자를 말한다. 제대라는 말을 쓰는 이유는 성공회와 가톨릭에서 성체성사를 그리스도의 성체와 보혈을 모시는 성찬의 제사 또는 그리스도의 죽음을 기념하는 희생제사로 보기 때문이다. 그래서 사제가 미사나 감사성찬례 집전 시 입는 예복도 제의(祭衣)라고 한다.[21] 여기에 제시된 규칙은 라틴 교회의 규칙이다.

라틴 교회는 고정 제단(바닥에 부착된 제단)과 이동 제단(이동 가능한 제단)을 구분하며, 다음과 같이 명시한다. "모든 교회에 고정 제단이 있는 것이 바람직하다. 이는 살아있는 돌이신 그리스도 예수를 더욱 분명하고 영구적으로 의미하기 때문이다.[22] 거룩한 축하를 위해 지정된 다른 장소에서는 제단이 이동 가능할 수 있다."[20]

고정 제단은 일반적으로 전통과 제단에 부여된 의미에 따라 자연석으로 덮어야 하지만, 많은 장소에서 품위 있고 잘 만들어진 단단한 나무가 허용된다. 고정 제단의 지지대 또는 받침대는 품위 있는 단단한 재료로 만들 수 있다. 이동 제단은 전례에 적합한 고귀한 단단한 재료로 만들 수 있다.[20][23]

전례 규범은 다음과 같이 명시한다.

이 마지막 규범은 최근 수세기 동안 관례적으로 제단 또는 제단석의 테이블 내부에 특별히 만들어진 공간에 유물을 삽입하는 관행을 명시적으로 배제한다. 이동 제단의 기초에 유물을 놓는 것도 배제된다.[24]

"새 교회를 건축할 때, 신자들이 모여 교회의 유일한 그리스도와 유일한 성찬례를 의미하는 단일 제단을 세우는 것이 바람직하다. 그러나 기존 교회에서 옛 제단이 사람들의 참여를 어렵게 만들고 예술적 가치를 손상시키지 않고 이동할 수 없는 경우, 숙련되고 적절하게 봉헌된 다른 고정 제단을 세우고 그 제단에서만 거룩한 의식을 거행해야 한다. 신자들의 주의가 새 제단에서 벗어나지 않도록 옛 제단은 특별한 방식으로 장식해서는 안 된다."[20]

고정 제단이든 이동 제단이든, 원칙적으로 벽에서 떨어져 있어야 주변을 쉽게 걸어 다니고 사람들이 마주보는 상태에서 미사를 거행할 수 있다. 전체 회중의 자연스러운 주의 중심이 되도록 배치해야 한다.[20]

제단은 최소한 하나의 흰색 천으로 덮어야 하며, 전례 축하에 필요한 것 외에는 제단 테이블에 아무것도 올려놓아서는 안 된다. 촛대와 십자가는 필요할 경우 제단 위나 근처에 둘 수 있으며, 전례 축하가 아닌 경우에도 십자가를 놓아두는 것이 바람직하다.[20]

기독교에서는 성당 내에서 미사가 거행되는 제단을 일반적으로 제단이라고 부른다. 예수의 행적 "최후의 만찬"의 식탁을 본뜬 것으로 옛날부터 존재했다.

재료는 돌로 정해져 있었지만, 실제로는 나무나 금속도 사용되었다. 6세기 이후에는 나무 사용이 금지되었다.

최근에는 상당히 간소한 양식의 제단도 늘고 있다. 역사적인 교회에서 제대로 장식을 하는 경우에는 앞에 내거는 안테펜디움이 있으며, 제단의 정면에 장식이 베풀어지는 경우도 있다. 정면뿐만 아니라 측면도 금이나 은 등의 부조로 장식된 화려한 제단도 존재한다(밀라노의 산탄브로조 교회의 제단 등). 그 외, 제단 상부에 놓이는 레타블룸 (문 형식도 존재하며, 특별한 축제일 등에만 개장되는 레타블룸도 있다), 뒤에 놓이는 레트로알타레 등이 있다.

대부분의 교회에서 평소에는 제단 위에 거의 아무것도 놓지 않고, 미사에 사용하는 성구류(대부분, 성작·성체 용기, 포도주 넣는 세트, 성유 넣는 통, 향로 등[45])는 평소에는 잠겨진 상자 등에 넣어 보관하고 있으며, 미사를 집전하기 직전에 성직자가 상자 등에서 꺼내 제단 위에 배치한다.

4. 2. 2. 개신교

다양한 개신교 교파에는 매우 다양한 제단이 존재한다. 루터교와 같은 일부 교회는 주의 만찬에 대한 보다 성례전적인 이해를 유지하며, 성공회 또는 가톨릭 교회와 매우 유사한 제단을 가지고 있다. 개혁 교회, 침례교, 회중 교회, 비종교 교파 출신의 칼뱅주의 교회는 대신 린넨 천으로 장식된 성찬상, 열린 성경과 한 쌍의 촛대를 가지고 있다. 그들은 성찬을 어떠한 방식으로든 희생적인 것으로 보지 않기 때문에 제단이라고 부르지 않는다.[25] 그러한 상은 임시적일 수 있다. 즉, 성찬 예배가 있을 때만 제자리에 놓인다.[26] 일부 비종교 교회는 제단 초청 관습을 유지하더라도 제단이나 성찬상이 없다. 이 관습은 감리교회에서 유래했다.[27][28][29]

일부 감리교 및 기타 복음주의 교회는 새로운 영적 서약을 예수 그리스도에게 하고자 하는 사람들이 공개적으로 앞으로 나오도록 초대하는 ''제단 초청''을 한다. 이것은 설교가 끝날 때 탄원자들이 제단 난간에서 무릎을 꿇기 때문에 그렇게 불린다. 제단 난간은 성가대석 안의 제단 주변에 위치해 있다. 앞으로 나오는 사람들은 종종 죄인의 기도를 읊는데, 복음주의적 이해에 따르면, 진정으로 진심으로 행해진다면 그들이 현재 "구원받았다"는 것을 나타낸다. 그들은 또한 종교 문헌, 상담 또는 기타 도움을 받을 수 있다. 앞으로 나오는 사람들은 "구원"받게 될 것이라고 자주 말해진다. 이것은 탄원자가 참회(죄를 용서해 달라고 요청)와 믿음(복음주의 기독교에서 "예수 그리스도를 자신의 개인적인 주님과 구세주로 받아들이는 것"이라고 불림)의 기도를 드리는 의식이다.

4. 2. 3. 동방 정교회

그리스어에서 βωμός ()는 어떤 종교의 제단 또는 그 주변 영역을 의미할 수 있으며, 이는 전체 성소를 의미한다.[35] 동방 정교회나 비잔틴 전례 동방 가톨릭 교회에서 이 성소는 이코노스타시스 뒤의 영역, 솔레아 (이코노스타시스 앞의 높은 부분), 암보를 모두 포함한다. 또한 βῆμα (Bema)라고도 불린다. 성소에 들어갈 때는 βωμόςgrc 또는 βῆμαgrc로 들어간다고 말한다. 이러한 교회에서 제단 자체는 "성스러운 상"(그리스어 Ἁγία Τράπεζαgrc) 또는 "왕좌"(교회 슬라브어 )라고 불릴 수 있다.

동방 정교회와 비잔틴 동방 가톨릭 모두에게 성찬대(제단)는 일반적으로 독립되어 있지만, 매우 작은 성소에서는 공간상의 이유로 뒷벽에 맞춰 배치될 수 있다. 일반적으로 높이는 약 1미터이며, 돌로 만들 수도 있지만 보통 나무로 만들어진다. 정확한 치수는 다를 수 있지만, 일반적으로 평면도상 정사각형이며 성소의 크기에 적절한 비율을 갖는다.

평범한 린넨 덮개(그리스어: , 슬라브어: )가 끈으로 성찬대에 묶여 있으며, 이 덮개는 제단이 축성된 후 절대 제거되지 않고 제단의 "세례 의복"으로 간주된다. 린넨 덮개는 그리스도의 시신이 성묘에 묻혔을 때 감쌌던 장례 시트를 상징한다. 그 이후로 제단은 덮여 있지 않은 상태로 보이지 않으므로, 테이블은 미학보다는 견고성을 염두에 두고 제작되는 경향이 있다. 이 첫 번째 덮개 위에는 장식된 두 번째 제단포()가 있는데, 종종 전례 색상의 브로케이드로 만들어지며, 이는 교회력에 따라 변경될 수 있다. 이 외부 덮개는 일반적으로 바닥까지 내려오며 하나님의 왕좌의 영광을 나타낸다.[36]

제단 위에는 감실()이 있는데, 때로는 교회의 형태로 지어진 작은 성소로, 안에 병자에게 성체를 영하기 위해 사용되는 작은 방주가 들어 있다. 또한 제단에는 복음서가 보관되어 있다. 복음서 아래에는 안티멘시온이 보관되어 있는데, 이는 그리스도가 매장되는 모습의 아이콘이 인쇄된 실크 천으로, 안에 유물이 꿰매져 있고 주교의 서명이 새겨져 있다. 또 다른 간단한 천인 은 안티멘시온을 보호하기 위해 그 주위에 감싸져 있으며, 이는 예수님이 무덤에 안치되었을 때 얼굴에 묶었던 "손수건"을 상징한다(와 한 쌍을 이룸). 성찬례는 제단이 축성되었고 유물을 포함하고 있더라도 안티멘시온 위에서 드려야 한다.

성찬대는 고위 성직자의 서품을 받은 사람들만 만질 수 있으며, 축성되었거나 숭배의 대상이 아닌 것은 그 위에 놓아서는 안 된다.

성찬대는 성체성사를 거행할 때 빵과 포도주를 성부 하느님께 드리고 성령께 그의 아들 예수 그리스도를 예물 안에 현존하게 해 달라고 간구하는 곳으로 사용된다. 또한 성찬례가 거행되지 않고 기도 외에는 다른 예물이 드려지지 않는 경우에도, 주례 성직자가 모든 예배에서 서 있는 곳이다.

성소 북쪽에는 제물상( 또는 )이라고 하는 또 다른 작은 제단이 있는데, 여기서 예비 전례가 거행된다. 여기서 성찬례 전에 빵과 포도주가 준비된다. 제물상은 베들레헴의 동굴과 그리스도의 시신이 십자가에서 내려옴 이후 준비된 세례석을 상징한다. 제물상 또한 교회의 축성식에서 축복되고 성수를 뿌리고 의복을 입지만, 유물은 놓이지 않는다. 제물 예배에 사용되는 성작, 베일 등 외에는 아무것도 제물상에 놓을 수 없다. 고위 성직자 외에, 부제도 제물상을 만질 수 있지만, 그보다 낮은 계급의 사람은 만질 수 없다. ''제물상''은 부제가 성찬례 후에 남은 예물(그리스도의 몸과 피)을 소비하고 세정을 수행하는 곳이다.

정교회의 지성소에 있는 성찬 예식이 거행되는 제단은 보좌라고 불린다.

4. 3. 힌두교

힌두교에서는 야즈나라는 번제 형식의 의례를 치르는데, 이때 쓰이는 제단을 베디라고 부른다.

힌두교에서 제단은 일반적으로 신들의 그림이나 조각상을 포함한다. 크고 화려한 제단은 힌두 사원에서 발견되며, 더 작은 제단은 가정, 때로는 힌두교 운영 상점과 식당에서도 발견된다. 사원을 뜻하는 단어는 (मन्दिर|만디르sa)이며, 제단은 개체화된 사원이다.

남인도 사원에서는 종종 각 신이 별도의 신전을 가지고 있으며, 각 신전은 작은 집(특히, '만디르')에 포함되어 있다. 이 신전들은 종종 사원 부지 주변에 흩어져 있으며, 세 개의 주요 신전은 주요 구역에 있다. 신의 조각상(무르티)은 신전의 돌 받침대에 놓이고, 하나 이상의 램프가 신전에 걸려 있다. 일반적으로 푸자 트레이(예배 공물을 담은 트레이)를 놓을 공간이 있다. 주요 신전 바로 바깥에는 신의 바하나 또는 탈것의 조각상이 있다. 신전 입구에는 커튼이 걸려 있고, 신들이 잠잘 때 닫히는 나무 문이 있다. 일부 남인도 사원에는 여러 조각상이 놓인 하나의 주요 제단이 있다.

북인도 사원에는 일반적으로 사원 방 앞쪽에 하나의 주요 제단이 있다. 일부 사원에서는 방 앞쪽이 벽으로 구분되어 있으며 여러 제단이 벽감에 놓여 있다. 제단의 조각상은 일반적으로 한 쌍으로, 각 신은 배우자(라다 크리슈나, 시타 라마, 시바 파르바티)와 함께 있다. 그러나 가네샤와 하누만과 같은 일부 신들은 혼자 놓여 있다. 꽃이나 램프와 같은 의례 용품을 제단에 놓을 수 있다.

가정 신사는 집주인이 감당할 수 있는 만큼 간단하거나 정교할 수 있다. 크고 화려한 신사는 인도와 말레이시아, 싱가포르와 같이 힌두교 소수 민족이 많은 국가에서 구입할 수 있다. 그것들은 일반적으로 나무로 만들어져 있으며 조각상을 놓을 수 있도록 타일 바닥이 있다. 신사의 벽에 그림을 걸 수 있다. 신사 꼭대기에는 사원의 고푸람 탑과 같이 일련의 층이 있을 수 있다. 각 힌두교 제단에는 최소한 하나의 오일 램프가 있으며, 푸자 장비를 갖춘 트레이가 포함될 수도 있다. 큰 집을 가진 힌두교 신자들은 한 방을 푸자 방으로 지정하고, 그 끝에 제단을 둔다. 일부 남인도인들은 또한 돌아가신 친척들의 사진이 있는 신사를 방 오른쪽에 놓고, 신들에게 공물을 바치기 전에 그들에게 공물을 바친다.

4. 4. 도교

도교 제단은 전통적인 신과 조상의 영혼을 기리기 위해 세워진다. 도교 제단은 사원이나 개인 집에 세울 수 있다. 엄격한 전통과 다양한 종파는 사원에서 제공되는 물품과 의식을 설명하지만, 가정에서의 민간 관습은 훨씬 더 자유롭다.

황실 왕조는 이라고 불리는 거대한 제단을 건설하여 라는 다양한 제사 의식을 수행했다. 베이징의 천단이 그중 하나이다.

거의 모든 형태의 중국 전통 종교는 를 포함한다. 즉, 손에 향을 들고 제단을 향해 절하는 것이다.[37] (일부 종파에서는 한 번에 세 개의 향을 사용할 것을 규정한다.[38]) 이것은 집에서, 사원에서 또는 야외에서 수행될 수 있다. 일반인 또는 전문가(예: 도교 사제)가 수행할 수 있으며, 제단에는 여러 신이나 조상 위패가 놓일 수 있다. 는 일반적으로 음력/태양력의 특정 날짜에 따라 수행된다(중국 달력 참조).

특정 날짜에 신이나 죽은 자의 영혼에게 제물로 음식을 차려 놓을 수 있다. (예: 청명절 및 중원절 참조). 여기에는 쌀, 도살된 돼지와 오리, 과일 등이 포함될 수 있다. 또 다른 형태의 제물은 지옥 은행권을 태우는 것인데, 이렇게 불에 의해 소멸된 이미지가 단순한 이미지가 아니라 실제 물건으로 영적인 세계에 다시 나타나 죽은 영혼이 사용할 수 있다는 가정에 근거한다. 도교 민간 신앙에서는 때때로 닭, 돼지 족발, 돼지 머리가 제물로 바쳐진다. 그러나 정통 도교에서는 제물은 본질적으로 향, 양초, 채식 공물이어야 한다.[39]

4. 5. 불교

불교 문화권에서는 반 떠vi, 부쓰단, 정령의 집과 같은 구조물을 사찰이나 가정에서 찾아볼 수 있다. 일본의 부쓰단은 문이 달린 나무 장식장으로, 부처 또는 보살 (일반적으로 조각상 형태)이나 만다라 두루마리와 같은 종교적 이미지를 보관하고 보호한다. 부쓰단은 가장 높은 존경을 받는 자리에 설치되며, 종교 의례 시에는 문을 열어 이미지를 보인다.

부쓰단에는 촛대, 향로, 종, 과일과 같은 공물을 놓는 플랫폼 등 부속 종교 용품(''부쓰구'')이 함께 비치되는 경우가 많다. 일부 종파에서는 사망한 친족을 위한 위패인 ''이하이''를 부쓰단 안이나 근처에 두기도 한다. 부쓰단은 종종 꽃으로 장식된다.

이러한 사당은 부처, 우주의 법칙 등을 숭배하는 장소로 사찰이나 집에 설치된다. 두루마리(''혼존'') 또는 조각상을 부쓰단에 놓고 아침과 저녁으로 기도하며, 선불교 신자들은 부쓰단 앞에서 명상을 하기도 한다.

부쓰단의 기원은 사람들이 부처에게 공물을 바치는 제단을 만들었던 인도에서 시작되었다. 불교가 중국과 한국에 전해지면서 부처 조각상을 받침대나 플랫폼 위에 놓았고, 중국인과 한국인은 조각상을 날씨로부터 보호하기 위해 벽과 문을 만들고 각자의 토착 종교 요소를 더했다. 이를 통해 조각상이나 두루마리가 손상되지 않고 안전하게 기도하고 향을 피울 수 있게 되었다. 제단의 형태와 크기는 각 종교 · 종파에 따라 다르다.

불교에서 제단은 불상을 안치하기 위한 상설 제단인 수미단, 가정 내에 본존이나 선조의 위패를 모시는 불단, 장례용 임시 제단, 49재까지 설치되는 중음단, 오본(お盆)에 설치되는 정령 선반(본 선반) 등이 있다. 밀교에서의 대단이나 호마단 등도 넓은 의미로는 제단이라고 할 수 있다.

4. 6. 신토

신토에서 제단은 신사에서 발견된다. 고대 시대에 유래된 는 일시적으로 세워진 신성한 공간 또는 숭배의 장소로 사용되는 "제단"이다. 녹색 대나무나 가지로 네 모퉁이를 구획하고, 그 사이에 신성한 경계 밧줄()을 묶어 물리적 영역을 구분한다. 이 구역의 중앙에는 신성한 상징물()로 장식된 큰 가지가 세워져, 가미의 존재를 물리적으로 나타내는 ''요리시로''로 숭배 의식이 수행된다.[40]

더 정교한 경우에는 를 땅에 거친 짚 매트를 놓고, 그 위에 의례적인 팔다리가 달린 받침대()를 세우고, 받침대를 신성한 경계 밧줄과 신성한 경계 상징물로 장식하여 건설할 수 있다. 마지막으로, 숭배의 초점으로서 가지가 이 받침대 중앙에 세워진다.[40]

신토에서는 정월 등 제사에 임시로 설치하는 세선반 등이 기원이며, 상설되게 된 것은 중세 이후의 일이다. 그 예로, 이세 신궁의 오오누사, 수호신의 신찰을 모시는 신사(신사) 등이 있다.

신상을 모시는 경우에는 신상을 중심으로 지붕으로 덮거나, 주지나 신여(신여)를 사용하여 사당을 만드는 형태가 일반적이다. 신을 모시기 위해 돌을 둘러 놓거나 쌓아 제사를 지내는 장소로 한 "반경", 신령스러운 땅에 상록수를 세워 신좌로 한 "히모로기"가 있다. 제단을 설치하지 않는 경우도 있지만, 그러한 경우에도 제단이라고 칭한다.

5. 한국의 제단

참조

[1]

백과사전

Altar

[2]

성경

[3]

성경

[4]

성경

[5]

성경

[6]

성경

[7]

성경

[7]

성경

[8]

성경

[9]

성경

[9]

성경

[9]

성경

[10]

성경

[11]

성경

[11]

성경

[12]

성경

[13]

학술지

A Rock-Hewn Altar Near Shiloh

http://dx.doi.org/10[...]

2003

[14]

웹사이트

General Instruction of the Roman Missal

http://www.acbc.cath[...]

2007-07-03

[15]

웹사이트

The Biblical Roots of Church Orientation

http://www.sacredarc[...]

2007-01-22

[16]

웹사이트

De ecclesiae dedicatione seu consacratione

http://members.aol.c[...]

[17]

웹사이트

Ritus servandus Missae

http://www.ecclesiac[...]

[18]

웹사이트

General Instruction of the Roman Missal

http://www.usccb.org[...]

[19]

웹사이트

De altarium portatilium consecratione

http://members.aol.c[...]

[20]

웹사이트

General Instruction of the Roman Missal

http://www.usccb.org[...]

[21]

성경

[22]

성경

[22]

성경

[23]

웹사이트

canon 1236

https://www.vatican.[...]

[24]

서적

Rite of Dedication of a Church and an Altar

[25]

서적

Christian Churches

https://books.google[...]

Nelson Thornes

[26]

웹사이트

Wedding Policies

http://www.trinityba[...]

[27]

서적

Fire from Heaven

https://books.google[...]

Da Capo Press

[28]

서적

God's Peculiar People

https://books.google[...]

University of Kentucky

[29]

서적

Australian Soul

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[30]

서적

Preaching for Life Change Seminar: International version

[31]

서적

Stories of Western Loggers

Loggers World

[32]

서적

Altar Guild and Sacristy Handbook

Augsburg Fortress

[33]

웹사이트

LCMS vs. Catholic churches

http://www.lcms.org/[...]

2010-01-18

[34]

백과사전

Altar

[35]

웹사이트

The Byzantine Altar

http://www.newliturg[...]

2005-10

[36]

서적

Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church

Antiochian Orthodox Christian Archdiocese

[37]

간행물

The Relationships between Confucianism, Buddhism, Taoism, and folk custom

[38]

서적

The Taoist Manual

Sacred Mountain Press

[39]

웹사이트

Burning Incense and Worshiping Spirits

http://www.eng.taois[...]

Taoist Culture and Information Centre

2007-07-05

[40]

웹사이트

Encyclopedia of Shinto

http://k-amc.kokugak[...]

Kokugakuin University

2017-10-06

[41]

웹사이트

Liturgy of the Druids

http://orgs.carleton[...]

New Reformed Druids of North America

[42]

백과사전

High place

https://www.britanni[...]

2007-07-01

[43]

문서

日本大百科全書【祭壇】

[44]

성경

創世記』22:9、『エゼキエル書』6:3、『列王記』23:12, 16:4, 23:8

[45]

웹사이트

http://sajp.jp/catho[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com