화승총

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

화승총은 15세기 중반 유럽에서 개발된 초기 형태의 개인 화기이다. 화승총은 불붙은 심지를 사용하여 화약을 점화하는 방식으로 작동하며, 구조와 작동 방식의 특징은 서펜타인 레버, 점화판, 총열 등으로 구성된다. 화승총은 유럽, 아시아 등 여러 지역에서 사용되었으며, 각 지역의 문화적 특성을 반영하여 다양한 형태로 발전했다. 화승총은 명중률, 재장전 속도 등의 문제점을 가지고 있었지만, 이후 기술 발전을 통해 휠록, 플린트락 등의 총기로 대체되었다. 화승총은 임진왜란 당시 일본군이 사용한 조총으로 조선에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 전술과 운용법이 개발되었다. 현대에도 화승총은 문화유산으로 남아 있으며, 사격 경기 등 다양한 활동을 통해 그 역사를 이어가고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 초기 화기 - 아쿼버스

아쿼버스는 15세기부터 17세기까지 사용된 화기로, 화승식 점화 장치를 사용하며, 유럽, 오스만 제국, 아시아 등 전 세계적으로 사용되어 전술 변화에 기여했다. - 초기 화기 - 화창

화창은 화약을 사용하여 불꽃이나 폭발을 일으키는 무기로, 흑색화약의 낮은 폭발력으로 위협용으로 사용되다가 금속 화약총통의 등장으로 소총의 전신이 되었으며, 한국에서는 최무선에 의해 개발되어 화차와 신기전으로 개량되었다. - 화기 작동 방식 - 뇌관

뇌관은 화약류를 점화하여 폭발이나 발사를 유도하는 발화 장치로, 캡록 시스템을 거쳐 다양한 탄약 점화 방식으로 발전해 왔으며, 현재는 센터파이어 방식이 군용 및 스포츠용 탄약에 널리 사용된다. - 화기 작동 방식 - 펌프 액션

펌프 액션은 손잡이를 앞뒤로 움직여 탄환을 장전 및 배출하는 화기 작동 방식이며, 산탄총에 널리 사용되고 반자동 방식보다 극한 환경에 강하다. - 센고쿠 시대 - 교토

교토는 혼슈 중앙부에 위치하며 약 천 년간 일본의 수도였던 도시로, 헤이안쿄로 설계되어 전란과 화재를 겪었으나 복구 노력을 통해 현재의 모습을 갖추었고, 에도 시대에는 문화와 상공업의 중심지로, 오늘날에는 세계적인 관광 도시로 번영하며 수많은 유적이 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. - 센고쿠 시대 - 오와리국

오와리국은 현재 아이치현 서부 지역을 중심으로 하는 일본 고대의 령제국으로, 구석기 시대부터 인류가 거주했으며 야마토 씨족과 관련된 오와리 씨족의 거점이었고, 나라 시대에는 율령제에 따라 통치되었으며 아쓰타 신사는 중요한 신사였고, 센고쿠 시대에는 오다 씨가 지배했으며, 에도 시대에는 오와리 번이 세워졌으나 메이지 유신 이후 아이치현에 편입되었다.

2. 어원

일반적으로 화승총은 '알케부스(arquebus)' 또는 이와 유사한 발음이 변형된 명칭으로 알려져 있다. 부싯돌식 총에 대해서는 '스냅한스(snaphance)', '뮤스켓(musket)', '플린트락(flintlock)' 등의 명칭이 알려져 형식상 구분되지만, 그 기원은 화승총과 마찬가지로 명확한 기록이 없다.

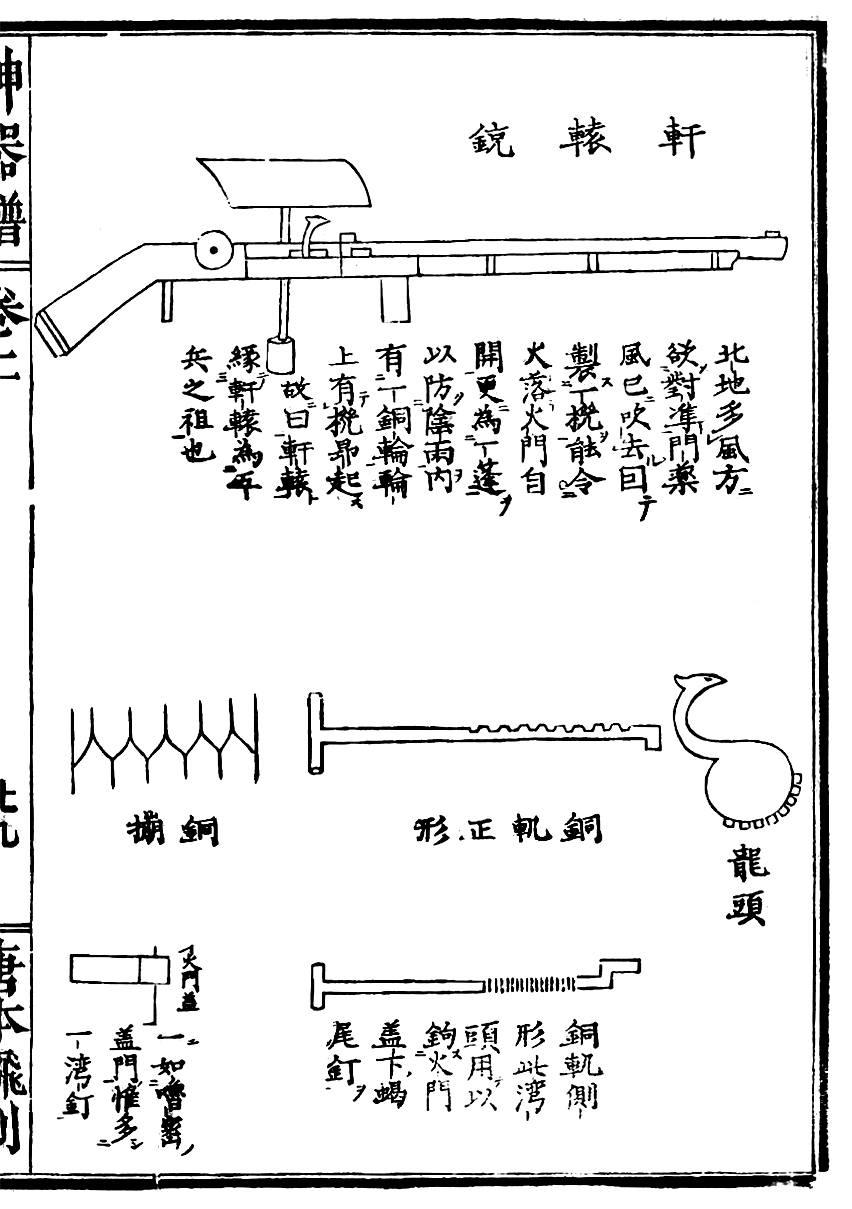

전형적인 화승총은 '서펜타인(serpentine)'이라 불리는 작고 휘어진 레버 끝에 불붙은 느린 불씨(slow match)를 고정시켜 사용했다. 총 하단에서 돌출되어 서펜타인과 연결된 레버(후기 모델에서는 방아쇠)를 당기면 클램프가 내려가면서 꺼져가는 불씨가 점화판(flash pan)에 닿아 초기 점화약에 불이 붙었다. 점화약의 불꽃은 점화구멍(touch hole)을 통해 총열(gun barrel)의 주 발사약에 불을 붙였다. 레버 또는 방아쇠를 놓으면 스프링으로 작동하는 서펜타인이 반대 방향으로 움직여 점화판을 비웠다. 안전상의 이유로 총을 재장전하기 전에 불씨는 제거되었다. 불씨의 한쪽 끝이 실수로 꺼질 경우를 대비하여 양쪽 끝에 불을 붙여 두는 것이 보통이었다.[2]

'알케부스'에 대한 한 가지 설은, 초기 수포(手砲)의 한 형식에 막대 끝에 금속통을 붙이고 갈고리 모양 돌기를 설치하여, 발사 시 갈고리를 지지물에 걸고 막대를 지면에 대고 발사하는 형식이 있었는데, 이를 독일어 계열로 '하켄 뷕세Hakenbüchse|하켄 뷕세de(갈고리 부착 통)'라고 불렀던 것이 어원이며, 프랑스어 계열에서 유사한 '아켄 뷕스(Hakenbüchse)→알케부스'로 발음이 변형되었다는 설이다.

또 다른 설로는 프랑스어 계열의 '아르크 뷔스arc-buse|아르크 뷔스프랑스어(통 모양 활)'를 기원으로 하는 설도 있다.

아마도 두 가지 설이 혼재하면서 속칭·통칭화되었을 것이다.

3. 구조 및 작동 방식

초기 모델은 S자 모양의 서펜타인이 점화판 앞이나 뒤의 개머리판에 고정되어 있었고(소위 "서펜타인 잠금장치"), 그 한쪽 끝을 조작하여 불씨를 점화판에 가져다 댔다.[3][4]

이후 강선 총열이 추가되었다. 이로 인해 총의 정확도가 장거리에서 크게 향상되었지만, 탄환을 총열에 망치로 박아 넣어야 했기 때문에 재장전 시간이 훨씬 오래 걸렸다는 단점도 있었다.[5]

스냅 마치록(snap matchlock)[6]이라는 마치록의 한 종류가 개발되었는데,[7] 이것은 약한 스프링으로 서펜타인을 발사 위치로 가져오고,[7] 버튼을 누르거나, 방아쇠를 당기거나, 심지어 장치로 이어지는 짧은 끈을 당겨 작동시켰다. 불씨는 종종 점화판과 충돌한 후 꺼졌기 때문에 이 유형은 군인들이 사용하지 않았지만, 정확한 사격이 반복보다 더 중요한 정밀한 사격 무기에 종종 사용되었다.

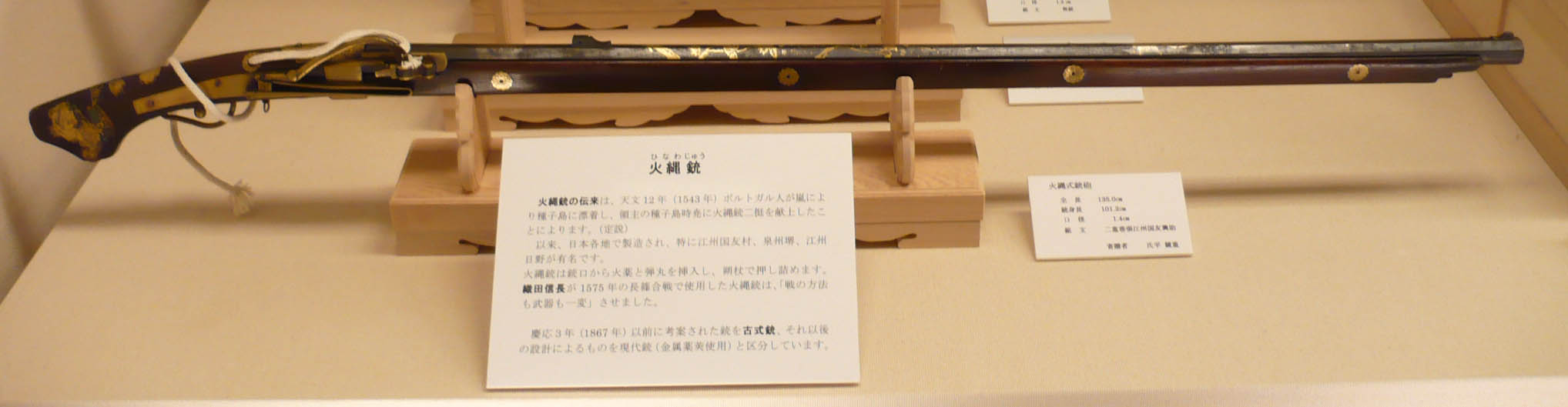

박물관 등에서 볼 수 있는 일본의 화승총은 현대의 라이플과 비교하면 그립 부근의 형태가 크게 다르다. 현대의 라이플처럼 개머리판을 어깨에 대고 옆구리를 조여 발사하는 것이 아니라, 활을 쏘듯이 팔꿈치를 바깥으로 벌리고 사격하는 자세로 사용되었다. 반면 유럽의 화승총은 석궁의 영향을 받은 어깨받침형 스톡이 많은 편이다. 근동이나 북아프리카 등 다른 지역에서도 어깨받침형 스톡이 주류였고, 짧은 스톡형이 보급된 것은 현재의 인도네시아에서 일본에 이르는 동남아시아·동아시아 지역이었다.

화승총의 작동 방식은 다음과 같다.

1. 화승에 불을 붙여 둔다. 여러 개의 불이 붙은 화승을 준비하는 경우가 많았다. 화승의 양쪽 끝에 불을 붙여 그것을 이중으로 접어 화구를 왼손의 손가락에 끼고 대기하는 “이구치비(二口火)”라는 방법도 있었다.

2. 총구에 발사약인 동약(胴薬)과 탄환을 장전한다(후에 조합(早合)이 발명되면서 장전이 간편해졌다). 화약과 탄환은 약장(槊杖)(칼카)로 총신의 안쪽으로 밀어 넣어 단단하게 다진다.

3. 화판(火皿)에 점화약인 구약(口薬)을 넣고 화개(火蓋)를 닫은 후, 불이 붙은 화승 끝을 화받침(火挟)에 끼운다. 이 구약 용기는 길이 5~8cm의 물통형이 표준이며, 화약을 부은 후 손을 놓으면 자연스럽게 허리에 매달리고 뚜껑이 주둥이에 덮이는 구조이다. 이것을 허리에 매다는 것이 전형적인 총병의 스타일이다.

4. 목표를 정하고 화개를 연다(판덮개를 연다).

5. 겨누고 조준한다. 표적의 몸에 맞을 가능성을 높이기 위해 몸통의 중심을 노린다. 거리는 표적의 눈의 흰자와 검은자가 보이는 정도였다.

6. 방아쇠를 당겨 발사한다.

7. 재장전한다.

방아쇠를 당기면 불이 붙은 화승이 미리 흑색화약을 얹어 놓은 화판(火皿)을 친다. 불은 화판의 구약(口薬)이라 불리는 미세한 흑색화약에 옮겨 붙는다. 화판 내부에 파인 도화공(導火孔) 속의 구약은 연소를 계속하여 약실 내부에 도달한다고 생각되지만, 실제로는 도화공에 화약이 막힌 상태일 경우 발화가 천천히 진행되어 방아쇠를 당긴 후 시간차가 발생하여 늦발사가 되어 명중하지 않기 때문에, 도화공은 공동으로 유지하여 불꽃이 통과하기 쉽게 해 둔다. 약실 내부에는 동약(胴薬) 또는 탄약(玉薬)이라 불리는 장약(装薬)이 미리 충전되어 있으며, 불이 옮겨 붙으면 거기서 일시에 연소(폭연(爆燃))하여 장전된 탄환(弾丸)을 발사하는 구조였다. 방식으로는 순발식 화승총(瞬発式火縄銃)과 완발식 화승총(緩発式火縄銃)이 있다.

일본에서 화승총이 뺨에 대는 형태로 일관하고 어깨에 대는 형태의 총대(銃床)이 되지 않은 이유는, 전국 시대에는 전투에 종사하는 병사들이 아시가루에서 장수까지 크고 작게 갑옷을 착용하고 있어 물리적으로 총대를 어깨에 효율적으로 대는 것이 불가능했고, 총대 사격에 적합하지 않은 장비였으며, 철포 틈새에서의 사격에 방해가 된다는 용병상의 사정이나 태평 시대에는 유파에 따른 형태·사격법의 계승에 의한 경직화 등이 지적되고 있다. 그러나 종래부터 있던 궁술의 방법(일본 궁술 특유의 당긴 화살을 뺨에 대는 방식)을 그대로 화승총에 응용한 결과 뺨에 대는 형태가 되었고, 이것이 일본 국내에서의 화승총의 조기 보급에 이어졌을 가능성도 있다는 견해도 있다. 세계적으로 보더라도 일본처럼 중장갑의 갑옷을 장비하는 병사가 총기를 항상 사용하는 용병을 사용하는 나라도 드물며, 이러한 이유로 뺨에 대는 형태의 장총을 장기간 주력 장비로 사용한 일본 화승총의 디자인은 세계적으로도 매우 드문 디자인이 되었다.

화승총의 종류는 매우 다양하며, 주요 차이점으로는 총열의 외형(원형, 각통), 두께, 길이, 개머리판의 형태, 장치(내외 장치), 조준구 등이 있다.

- 기타 분류

- 남만통: 해외에서 전래된 화승총.

- 이풍통: 남만통을 본떠 국내에서 제작된 것.

- 이나토미통: 이나토미류의 규격에 따라 제작된 총.

- 관류통: 관류포술 참조.

4. 역사

화승총은 15세기 중반 유럽에서 처음 등장했다. 화승총 격발 방식을 설명하는 최초의 문헌은 1475년에 작성되었으며, 그보다 40여 년 전에는 화승을 고정하는 장치인 용두 개념도 나타났다.[56] 16세기에 이르러 화승총은 유럽 전역에서 널리 사용되었다.

오스만 제국의 예니체리 군단이 1440년대부터 화승총을 사용했다는 주장이 있지만,[57] 이는 증명되지 않았다. Robert Elgood은 15세기 오스만과 이탈리아에서 아르퀘부스를 사용했다고 주장했으나, 이는 핸드 캐논을 의미하는 것일 뿐 화승총을 의미하는 것은 아니었다. 그는 화승총이 1470년대에 독일에서 개발되었다는 데에 동의하고 있다.[58]

1526년에는 개량된 화승식 머스킷이 바부르에 의해 인도에 전해졌다.[59][60]

중국은 화약과 화기를 최초로 발명한 나라이지만, 화승총 개념은 포르투갈인들을 통해 전해졌다. 16세기에 중국에 도착한 포르투갈인들에 의해 전해진 화승총은 19세기까지 사용되었다.[61]

일본에는 1543년 포르투갈인들을 통해 화승총이 처음 소개되었으며, 종자도총이라 불렸다.[62] 종자도총은 인도 고아의 병기창에서 제조된 완발식 화승총(Snap Matchlock)이 변형된 것으로 보인다.[63] 일본은 종자도총 전래 이후, 독자적인 개량을 거쳐 순발식 화승총을 개발했다.

조선에는 임진왜란을 통해 일본군의 화승총(조총)이 알려지게 되었다.

4. 1. 화승총 등장 이전

화승총이 등장하기 이전의 총기는 화문(총신에 뚫린 점화구)에 화승 등의 화종(火種)을 손으로 밀어 넣는 방식(점화구식, 터치홀식)이었다. 이러한 초기 화약 무기에는 송나라의 돌격창, 명나라의 수총, 몽골 제국 및 몽골에 지배되었던 현재의 러시아나 근동 지역의 마드파 등이 있었다. 이들은 다루기 어렵고 명중률도 낮았다.[30]

4. 2. 유럽

15세기 중반 유럽에서 화승총이 나타났다. 화승식 격발 방식을 설명한 최초의 문헌은 1475년에 나왔으며, 그보다 40여 년 전에는 용두(화승을 고정하는 장치)의 개념도 나타났다.[56] 16세기에 이르러 화승총은 유럽 전역에서 널리 쓰였다.유럽에서 초기 형태의 마치락(matchlock)은 1411년에 등장했다.[9] 초기 아르케부스(arquebus)는 성냥을 고정하는 S자형 레버가 달린 손대포였다. 그러나 이 초기 아르케부스에는 마치락 기전장치가 없었다. S자형 레버 아이디어는 15세기 중반 오스트리아 사본에 등장한다. 마치락 기전장치가 처음 기록된 그림은 1475년에 그려졌으며, 16세기에는 보편적으로 사용되었다. 당시 마치락 사용 전술은 일렬로 서서 적에게 일제 사격을 가하는 것이었다. 이러한 일제 사격은 개별적으로 표적을 맞추는 것보다 훨씬 효과적이었다.[5]

로버트 엘굿(Robert Elgood)은 15세기 이탈리아 여러 국가에서 아르케뷰스를 사용했다고 추측했지만, 이것은 방아쇠 기전장치가 있는 마치락이 아닌 일종의 손대포일 수 있다고 보았다. 그는 마치락이 1470년대 독일에서 처음 서유럽에 등장했다는 데 동의했다.[12]

4. 3. 아시아

화승총은 1543년 포르투갈인들을 통해 최초로 일본에 소개되어 종자도총이라고 불리게 되었다.[62] 종자도총은 인도 고아의 병기창에서 제조된 완발식 화승총(Snap Matchlock)이 변형된 것으로 보인다.[63] 당시 일본인들은 칼날 등에 쓰이는 단강(鍛鋼)을 제조할 수 있는 기술력을 소지하고 있었기에 강화된 황동 용수철을 화승총에 즐겨 사용했다. ‘종자도총’이라는 이름은 포르투갈 탐험가들이 타고 있던 정크가 폭풍으로 표류한 섬, 종자도에서 유래한 것이다. 이 섬의 영주 다네가시마 토키타카(1528년 ~ 1579년)은 포르투갈인들에게 두 정의 화승총을 선물받고 도검 제작자들에게 명해 그 화기 작동 방식과 총신을 복제하도록 했다. 종자도총은 불과 몇 년 만에 일본의 전쟁 형태를 바꾸어 버렸다.[64]

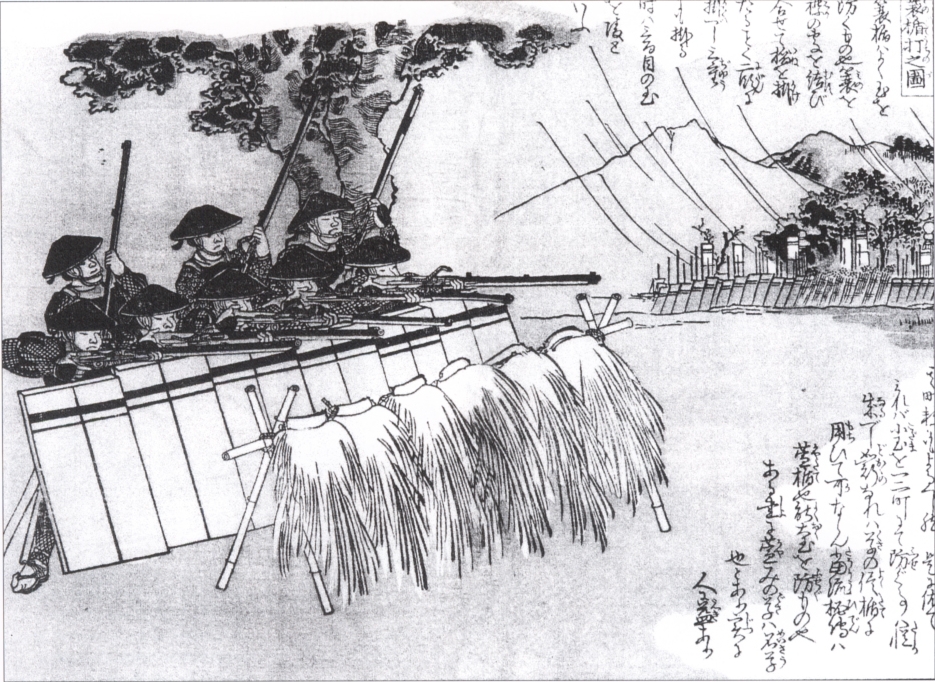

분로쿠·게이쵸의 역에서는 일본군이 화승총을 집단으로 사용하여 명나라 군을 애먹였다. 명나라 군은 일본군의 순발식 화승총은 명중률이 높아 나는 새를 떨어뜨릴 정도라고 하여 특히 조총이라고 부르며 두려워했다.

전통적으로는 『철포기』의 기록에 따라 일본으로의 철포 전래는 1543년(덴분 12년) 타네가시마 섬부터 시작되었다고 여겨져 왔다. 하지만 최근에는 동남아시아에 퍼져 있던 화기를 1543년(덴분 12년) 이전에 왜구 세력에 의해 일본의 여러 지역에 반입되었다는 설이 유력하다(우다가와 설). 어느 쪽이든 복잡한 발사 기구가 없는 철포 자체는 늦어도 16세기 초에 전래되었다는 것이 문헌에 남아 있다. 전래 후 일본에서 방아쇠에 스프링을 사용하는 개량이 이루어져, 그 전까지는 없었던 순발식 화승총이 되어 명중률이 향상되었다.[34] 즉, 화승의 화력을 순간적으로 화약에 점화시키기 위해 방아쇠에 연동하는 털개식(毛抜き式) 발화장치를 갖추고, 화승통 안의 화승을 방아쇠와 함께 순간적으로 점화하는 구조이다.[34] 그에 반해 당시 유럽산 총은 털개식 발화장치가 없고, 방아쇠가 화승통에 연결되는 완발식 화승총이다.[34] 유럽에서 순발식이 채용되는 것은 17세기 초부터 1630년대까지 부싯돌식 발화장치가 고안된 이후의 일이다.[34]

총신에 있어서도 일본의 총열은 연철을 단조한 것을 기반으로 하고 있으며, 중국처럼 주철을 이용한 것과는 달랐다.[34] 일본의 화승총은 철판을 마키시노라는 막대심에 늘려 감아서 내부를 만들고, 거기에 리본 모양의 철판을 감아서 단조 용접한 이중 교차법으로 만들어졌으며, 폭넓은 연철을 중심축 주위에 감아서 그 이음매를 용접하는 유럽의 단일 감김법과도 달랐다.[34] 따라서 전국 시대 일본에서는 순발력, 화약의 폭발력 모두 유럽산보다 고성능의 것이 사용되었다.[34]

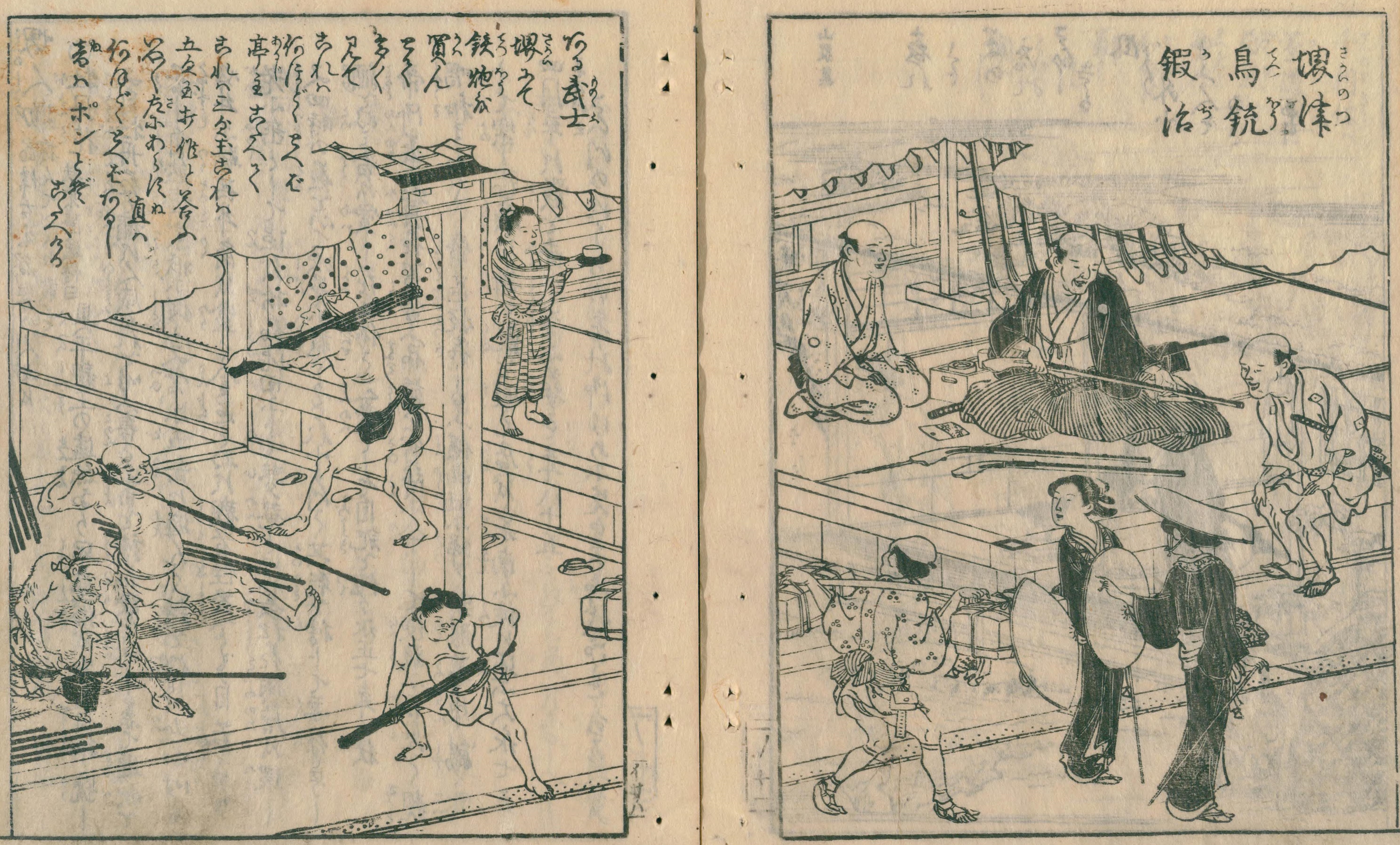

철포 전래 이후 일본에서는 오미(近江)의 쿠니토모(国友)와 히노(日野), 기이(紀伊)의 네가라지(根来), 이즈미(和泉)의 사카이(堺) 등이 철포의 주요 생산지로 번성하여 많은 철포장이 있었다.

1526년에는 개량된 화승식 머스킷이 바부르에 의해 인도에 전해졌다.[59][60]

중국은 화약과 화기를 최초로 발명한 나라로, 유럽인들은 중국에서 사용된 원시적인 핸드 캐넌을 개량하여 화승식 메커니즘을 개발했다. 하지만 화승총의 개념은 포르투갈인들을 통해 중국에 전해졌다. 16세기에 중국에 도착한 포르투갈인들에 의해 중국에 전해진 화승총은 19세기까지 사용되었다.[61]

마치락이 포르투갈인에 의해 중국에 소개되었다는 주장이 있다. 중국은 16세기에 포르투갈인으로부터 마치락 아르케뷰스 기술을 얻었고, 마치락 화기는 19세기까지 중국에서 사용되었다.[14] 중국에서는 소총을 "조총(鳥銃)"이라고 불렀습니다 그리고 터키식 소총은 포르투갈 소총보다 먼저 중국에 도착했을 수 있다.[15]

중국 대륙에는 명나라 시대인 15세기에 화승총이 전래되었는데, 동남아시아를 통해 전래된 남만계(스페인, 포르투갈)의 완발식 화승총(뺨에 대는 짧은 개머리판 형태)과 서역을 통해 전래된 오스만 제국계의 완발식 화승총(어깨에 대는 개머리판이 있는 형태)의 두 계통이 있었다.[50] 일본에서 순발식으로 개량된 화승총이 전래되자, 그 높은 명중률 때문에 '''조총(鳥銃)''' 또는 '''조창(鳥槍)'''이라 불렸고, 오스만 계통의 총은 특히 '''로밀총(露密銃)'''이라 불렸다.[50] 명나라 시대, 임진왜란(文禄・慶長の役) 때 조선을 지원하기 위해 출병한 일본군의 집단 화승총 사용을 경험하며 그 위력을 인지하게 되었고, 군사 장비로 채용하게 되었다. 이후 청나라에서도 팔기군(八旗)과 녹영(緑営)의 장비로 계속 채용되었다.[50]

청나라 시대에는 대포를 보완하는 장비로 '''태창(抬槍)'''이라 불리는 대형 화승총도 채용되었다. 구경과 총열 길이 모두 일반 화승총보다 크게 만들어졌으며, 총 길이 약 3m, 무게 약 12~18kg으로 추정되며, 사격 시에는 총열을 삼각대나 사수 이외의 병사의 어깨에 기대어 사용했다.[50] 2명 정도의 병사가 나눠 들고 이동할 수 있었다. 대포의 이동이 어려운 산악 지대나 수향 지대에서 사용하기 위해 개발된 것으로, 후대의 청불전쟁(清仏戦争)과 청일전쟁(日清戦争) 시대까지 사용되었다.[50]

Ming musketeers.jpg|명나라 시대 총병(銃兵)의 진형

A Manchu Soldier from the North of China Wellcome L0040986.jpg|청나라 팔기군(八旗)의 화승총병(19세기 후반)

Chinese soldiers with gingals.jpg|태창(抬槍)을 운용하는 청나라 녹영(緑営)의 병사(19세기 중반)

4. 4. 한국

일반적으로 철포기의 기록에 따라 1543년(덴분 12년) 타네가시마 섬에서 일본으로 철포 전래가 시작되었다고 알려져 왔다. 그러나 최근에는 1543년 이전에 왜구 세력이 동남아시아에 퍼져 있던 화기를 일본 각지에 들여왔다는 설이 유력하다(우다가와 설). 어느 쪽이든, 복잡한 발사 장치가 없는 철포 자체는 16세기 초에 이미 전래되었다는 기록이 문헌에 남아 있다.[34] 일본에 전래된 후, 방아쇠에 스프링을 사용하는 개량이 이루어져 이전에는 없었던 순발식 화승총이 개발되어 명중률이 향상되었다.[34] 이는 화승의 화력을 순간적으로 화약에 점화시키기 위해 방아쇠에 연동되는 털개식(毛抜き式) 발화장치를 갖추고, 화승통 안의 화승을 방아쇠와 함께 순간적으로 점화하는 구조이다.[34] 반면, 당시 유럽산 총은 털개식 발화장치가 없고 방아쇠가 화승통에 연결되는 완발식 화승총이었다.[34] 유럽에서 순발식이 채택된 것은 17세기 초부터 1630년대까지 부싯돌식 발화장치가 고안된 이후의 일이다.[34]

일본의 총열은 연철을 단조한 것을 기본으로 하였으며, 중국처럼 주철을 사용하지 않았다.[34] 일본 화승총은 철판을 마키시노라는 막대심에 감아 내부를 만들고, 리본 모양의 철판을 감아 단조 용접하는 이중 교차법으로 제작되었다. 이는 넓은 연철을 중심축 주위에 감아 이음매를 용접하는 유럽의 단일 감김법과 달랐다.[34] 따라서 전국 시대 일본에서는 순발력과 화약 폭발력 모두 유럽산보다 성능이 우수했다.[34]

철포 전래 이후, 오미(近江)의 쿠니토모(国友)와 히노(日野), 기이(紀伊)의 네가라지(根来), 이즈미(和泉)의 사카이(堺) 등은 철포의 주요 생산지로 번성하여 많은 철포장이 있었다. 네가라지는 오다 노부나가와 도요토미 히데요시의 기이 정벌로 인해 아즈치 모모야마 시대 이후 쇠퇴했지만, 쿠니토모, 히노, 사카이는 이후에도 철포 생산지로 번성하며 높은 기술력을 자랑했다. 성곽 마을에서 철포 아시가루와 철포장이 집중적으로 거주하던 곳은 "철포마을"이라 불렸으며, 현대에도 지명으로 남아 있다. 고요산처럼 화승의 원료가 되는 히노키가 풍부한 산은 번(藩) 직할의 "어용산(御用山)"으로 보호받았다.

철포는 전래 당시 고가의 무기였기 때문에 무사가 사용했지만, 보급이 확대되면서 아시가루의 주요 무기 중 하나가 되었다는 설이 있다.[35]

분로쿠·게이쵸의 역에서 일본군은 화승총을 집단으로 사용하여 명나라 군을 곤란하게 만들었다. 명나라 군은 일본군의 순발식 화승총이 명중률이 높아 나는 새를 떨어뜨릴 정도라며 조총이라 부르며 두려워했다. 이후 조사정은 『신기보』(1598년(게이쵸 3년)부터 1603년(게이쵸 8년) 이후 성립)를 저술한다.[36]

또한 축성 기술에서도 화승총의 성능을 활용한 횡사(이미 존재하고 있었다) 등이 발달하여 아카호 성 등에 응용되었다.

오사카 전투에서는 참호전이 제1차 세계 대전 이전에 발생했기 때문에 일본에는 상당량의 화승총이 유통되었을 것으로 추정된다.

일본 총기가 전래부터 막말까지 오랫동안 화승총 구조에서 벗어나지 못한 이유는 다음과 같다.

우선, 에도 시대에 들어서면서 도쿠가와 쓰나요시에 의해 각 지역의 총기 개정이 이루어져 농민의 사냥 및 총기 소지가 원칙적으로 금지되고 총기 이동이 제한되었다.[37][38][39] 이와 더불어 쇄국으로 인한 기술 발전 정체라는 일반적인 견해가 존재한다.

한편, 화승총은 조수 피해 방지를 위한 실용적인 농기구로서 농촌에 보급되어[40] 매매 및 소유가 이루어졌다.[41][42] 물론, 일揆를 경계하여 농민의 농기구로서 화승총의 성능 향상은 전혀 고려되지 않았다.

5. 종류

화승총은 불이 붙은 화승(火繩)을 사용하여 점화하는 초기 형태의 총기이다. 화승총은 구조와 사용 목적에 따라 여러 종류로 나뉜다.

- '''아쿼버스(Arquebus):''' 초기 형태의 화승총으로, 유럽에서 널리 사용되었다.

- '''머스킷(Musket):''' 아쿼버스보다 더 크고 강력한 화승총으로, 30년 전쟁 등에서 주력 화기로 사용되었다.

- '''조총(鳥銃):''' 일본에 전래된 화승총으로, 임진왜란 등에서 사용되었다.

- '''종자도총(種子島):''' 일본에서 조총을 부르는 또 다른 이름이다.

화승총은 강선 총열이 추가되면서 장거리 정확도가 향상되었지만, 재장전 시간이 오래 걸리는 단점이 있었다.[5]

화승총의 작동 방식은 '서펜타인(serpentine)'이라는 레버에 불붙은 느린 불씨(slow match)를 고정하여 사용한다. 레버를 당기면 불씨가 점화판(flash pan)에 닿아 점화약에 불이 붙고, 이 불꽃이 총열(gun barrel)의 주 발사약에 불을 붙이는 방식이다.[2] 초기 모델은 S자 모양의 서펜타인을 사용했지만, 후기 모델은 방아쇠를 사용하는 방식으로 개선되었다.[3][4]

스냅 마치록(snap matchlock)은 버튼이나 방아쇠를 눌러 서펜타인을 작동시키는 방식으로, 정밀 사격에 유리했지만 불씨가 꺼질 수 있어 군용으로는 잘 사용되지 않았다.[6][7]

화승총은 불씨를 계속 유지해야 하는 특성상 습한 날씨에 취약하고, 불빛과 냄새로 위치가 노출될 수 있다는 단점이 있었다.[8] 이러한 단점을 보완하기 위해 휠록(wheellock), 스냅핸스(snaphance)와 같은 자체 점화 방식의 총기들이 개발되었다.

일본에서는 화승총을 탄환 중량에 따라 소총, 중총, 사총 등으로 분류했다.

그 외에도 기병총으로 사용된 마상총, 권총 형태의 단총, 공성전 등에 사용된 대철포, 성벽 등에서 사용된 협간총 등이 있다.

화승총은 이후 플린트락(flintlock) 방식, 뇌관총 등으로 발전해갔다.

6. 성능과 위력

화승총은 흑색 화약을 사용하고, 총열에 강선이 없는 활강총신으로 납 탄환을 발사하기 때문에, 강선이 있고 뾰족한 탄환을 사용하는 현대 소총에 비해 탄도 특성, 명중률, 대물(對物) 위력은 떨어진다.

하지만 화승총은 현대 소총이나 산탄총보다 구경이 커서 탄환이 무겁고, 납으로 된 둥근 탄환은 소프트포인트탄과 비슷한 효과를 낸다. 즉, 인체나 동물 등 부드러운 표적에 맞으면 탄환이 크게 변형되어 단거리에서 운동 에너지를 소모하고, 단순히 관통하는 것보다 상처를 크게 만든다. 따라서 사람이나 동물에 대한 살상력은 높다.

"화승총의 살상력이 낮다"는 오해는 막부 말기에 서양식 총을 장비한 군대에게 화승총을 장비한 구식 부대가 패배하고, 병제가 서양식으로 바뀐 것이 민중에게 강하게 인식된 것과 관련이 있다. 또한, 태평성대가 되어 실전에서 갑옷이 사용될 기회가 없어진 에도 시대에는 갑옷 장인이 자신이 만든 갑옷을 화승총으로 쏘아 방어력을 과시하는 "시험 갑옷"이라는 시범이 각지에서 열렸고, "화승총을 막은 갑옷"이 각지에 문화재로 남아 있는 것도 이러한 오해에 영향을 주었다.

정규 약량과 탄두 중량을 사용한 화승총으로 전국 시대 당시 일반적인 아시가루(足軽, 경무장 보병)용 갑옷을 사격한 실험[31]에서는, 직격하면 두꺼운 강판을 사용한 몸통 정면 부분도 간단하게 꿰뚫을 수 있고, 단단한 강판에 맞아 부서진 납탄이 안쪽에서 흩어져 등쪽 강판도 관통하는 것으로 나타났다. 이로 미루어 보아 "완전 장비의 갑옷을 갖추고 있었다고 해도, 화승총이 제대로 몸통에 명중하면 맞은 병사는 거의 살아남지 못할 것이다"라고 결론짓고 있다. "시험 갑옷"에서 갑옷을 관통하지 못한 예에 대해서는, "총탄을 막을 수 있다"는 점을 강조하기 위해 화승총의 구조를 이용하여 탄환의 무게나 화약량을 줄였거나, 갑옷을 나뭇가지 등에 매단 상태로 쏘았기 때문에 총탄을 받아 흘리는 형태가 된 것이 원인으로 추정된다.

1981년경에 행해진 실험에서는, 3문 톤(무게 174그레인) 탄환을 발사한 경우, 초속은 330m/s 정도, 총구 에너지는 현대 실탄으로 환산하면 .38 쇼트 콜트와 .38 롱 콜트의 중간 정도였다.[32] 이 실험에서는 50m 떨어진 두께 3cm의 합판을 완전히 관통했다.

19세기 초의 국우총(國友銃)으로 탄환을 발사하여 탄속을 측정한 결과, 1550ft/s에서 1590ft/s까지 안정되어 있었다. 약 480m/s 정도의 탄속은 음속(약 340m/s)의 1.4배이다. 사용한 화승총은 총길이 130cm, 총신 길이 100cm로 일본 화승총으로서는 표준적인 크기였고, "이중 ゼンマイ からくり"라는 상등 기관부를 갖추고, 총강 내 상태도 최고였다.[33]

2005년경 역사군상 편집부 및 일본전장총사격연맹 회장 등에 의해 행해진 실험에서는, 구경 9mm, 화약량 3g의 화승총은 거리 50m에서 두께 48mm의 편백나무 합판에 약 36mm 파고들어, 뒷면에 균열을 발생시켰다. 또 두께 1mm의 철판을 관통했다. 철판 2장을 겹쳐 2mm로 만든 것은 관통하지 못했지만, 내부에 철판이 말려 올라간 것으로 보아 아시가루의 당마루(胴丸, 갑옷의 일종)에 명중했을 때 심각한 피해를 주었을 것으로 추정된다. 거리 30m에서는 모든 표적을 관통했다.

이 실험에서는 화승총 방패로 자주 사용된 푸른 대나무 묶음에 대해서도 사격 실험을 했다. 직경 4cm, 길이 1m 정도의 대나무 31개를 묶어 직경 77cm, 무게 14.3kg로 만든 것에 대해 거리 28.8m에서 10문 탄(직경 18.4mm)을 쏜 경우, 푸른 대나무 6개를 관통하고 대나무 묶음 자체도 관통하는 위력을 보였다. 6문 탄(직경 15.5mm)의 경우 푸른 대나무 4개만 관통하고 대나무 묶음 전체는 관통하지 못했지만, 맞는 곳이 나쁘면 모두 관통하는 경우도 있다는 결과가 나왔다. 같은 실험에서 화승총의 유효 사거리를 200m 정도로 보고 있으며, 사람을 본뜬 키 160cm의 정지한 표적에 대해 30m에서 5발 모두 흉부에 명중, 50m에서도 5발 중 4발이 명중하는 좋은 성적을 거두었다.

거리가 멀거나, 튕기기 쉬운 각도로 명중하는 등의 조건에서는 갑옷이 총탄을 막은 실례도 있으며, 나리세 요시마사(成瀬吉正) 소유의 남만갑옷(南蛮甲冑)처럼 실전에서의 탄흔을 남긴 갑옷이 현존한다. 유럽제 갑옷은 두께를 늘려 총탄을 막은 것도 있지만, 그 대신 무게가 증가했기 때문에 전신 방어를 포기하고 흉갑(胸甲)으로서 흉부만 방어하는 데 그쳤다.

7. 전술 및 운용

화승총은 초기 총기의 약점인 재장전 시간을 극복하기 위해 다양한 전술과 운용 방법이 개발되었다.

매치록식은 총의 성능을 향상시켰지만, 화승을 휴대해야 하는 불편함, 냄새와 불빛으로 인한 위치 노출, 재장전 시간, 우천 취약성 등 단점이 있었다.[30] 유럽에서는 이를 개선하기 위해 휠록식, 플린트록식 등이 개발되었다.

화승총 재장전에는 시간과 방어상의 약점이 있었다. 이를 해결하기 위해 총병을 종대로 배치, 최전방이 발포 후 후미로 이동해 장전하는 동안 다음 열이 발포하는 방식이 고안되었다. 모리스는 보병, 기병, 포병이 연동하는 기동 전술을 발안했으나, 이 종대 교대법이 큰 효과를 발휘한 기록은 없고, 오히려 모리스 자신의 전사 원인이 되기도 했다.

실제로 전후 교대 사격법이 실용화된 것은 플린트록식으로 이행한 이후이며, 총검의 등장도 크게 기여했다. 이 시대는 대포 운용이 비약적으로 개량되어, 총병의 교대 사격만이 전선 상황을 변혁시켰다고 보기는 어렵다.

1440년대 예니체리가 헝가리에서 매치록식을 도입했다고도 하나,[48] 정식 사용은 16세기 이후이다.[49] 오스만 제국에서는 야전 대형에서의 집중 사격법이 실용화되었다. 독일 남부 도시들에서는 소규모 자치 도시에게 저렴하고 성 방어에 적합한 소형 화승총이 발달했다. 초기에는 화승총 점화에 시간이 걸리고 위험하여 야전에는 부적합했다.[46] 최초로 대대적으로 사용한 것은 헝가리 왕 마티아스 코르비누스이다.[47]

이탈리아 전쟁에서 스페인은 장창(파이크) 밀집 방진 주변에 총병을 배치, 적 방진과 근접하여 발포해 타격을 주는 테르시오 전술을 확립했다. 총검 발명 이전이라 발포 후 총병은 후퇴했고, 실제 전투는 파이크 병이 주체였다. 기병의 카라콜 전술이 테르시오 대항 전법으로 사용되기도 했다.

7. 1. 운용 방법

화승총은 불이 붙은 느린 불씨(slow match)를 '서펜타인(serpentine)'이라는 휘어진 레버 끝에 고정하여 사용한다. 방아쇠를 당기면 서펜타인이 내려가면서 불씨가 점화판(flash pan)에 닿아 점화약에 불을 붙인다. 점화약의 불꽃은 점화구멍(touch hole)을 통해 총열(gun barrel) 안의 주 발사약에 불을 붙여 탄환을 발사한다.[2] 발사 후에는 스프링의 힘으로 서펜타인이 원래 위치로 돌아가고, 재장전을 위해 불씨를 제거한다.[2]

초기 모델은 S자형 서펜타인을 점화판 앞뒤 개머리판에 고정하고, 한쪽 끝을 손으로 조작하여 불씨를 점화판에 가져다 대는 방식이었다.[3][4]

이후 개발된 스냅 마치록(snap matchlock)은[6] 서펜타인을 약한 스프링으로 발사 위치에 고정하고, 버튼, 방아쇠, 끈 등을 이용해 작동시키는 방식이었다.[7] 그러나 불씨가 꺼지는 경우가 잦아 군용으로는 잘 쓰이지 않았고, 정확도가 중요한 정밀 사격용으로 주로 사용되었다.

화승총은 항상 불씨를 켜두어야 했기 때문에 습기에 약하고, 밤에는 불빛이 노출되며, 타는 냄새로 위치가 발각될 수 있다는 단점이 있었다.[8] 또한 화약 취급 시 안전 문제도 있어, 탄약 운반병에게는 휠록(wheellock)이나 스냅핸스(snaphance) 같은 자체 점화식 총기가 먼저 지급되었다.

박물관 등에서 볼 수 있는 일본의 화승총은 현대 라이플과 비교하면 손잡이(그립) 부근 형태가 크게 다르다. 현대 소총처럼 개머리판을 어깨에 대고 쏘는 것이 아니라, 활처럼 팔꿈치를 바깥으로 벌리고 뺨에 대는 자세로 사격했다. 반면 유럽, 근동, 북아프리카 등에서는 석궁의 영향을 받은 어깨받침형 개머리판이 주류였고, 짧은 개머리판은 동남아시아에서 일본에 이르는 지역에서 주로 사용되었다.

화승총은 장전 등의 초기 총기의 약점을 보완하기 위해, 장벽, 성벽, 장애물 또는 특수한 지형 등으로 방어된 곳에서 기동해 오는 야전군을 사격하는 전술이 사용되었다.

서구 전투에서 유명한 예로는 1503년 제1차 이탈리아 전쟁 중, 스페인 장교 곤살로 페르난데스 데 코르도바가 사용한 전술이 있다. 이는 급조한 해자와 토루에 2천 명으로 추정되는 아르케부스 총병을 배치하여, 밀려드는 프랑스 중기병대를 총화력으로 분쇄한 것이다. 이 전투는 스페인의 패권 확립에 중요한 요인이 되었다. 1522년 제2차 이탈리아 전쟁에서도 마찬가지로 스페인군 용병 대장 콜론나가 밀라노 교외 비코카에서, 지형과 급조된 성벽을 이용한 아르케부스의 반복 사격 전술로, 밀려드는 스위스 창병 집단을 분쇄했다.

7. 2. 발사 속도

화승총은 장전하는 데 시간이 오래 걸리는 단점이 있었다. 초기 모델은 S자 모양의 부품(서펜타인)을 사용해 불씨를 점화판에 가져다 대는 방식이었는데, 이 방식은 조작이 불편하고 명중률이 낮았다.[3][4] 이후 강선 총열이 추가되면서 장거리 정확도는 향상되었지만, 탄환을 총열에 망치로 박아 넣어야 했기 때문에 재장전 시간은 더욱 길어졌다.[5]이러한 문제점을 해결하기 위해 스냅 마치록(snap matchlock)[6]이라는 새로운 방식이 개발되었다.[7] 이 방식은 버튼이나 방아쇠를 눌러 불씨를 점화판에 빠르게 가져다 댈 수 있었지만, 불씨가 꺼지는 경우가 많아 군용으로는 잘 사용되지 않았다.[7]

화승총의 발사 속도를 높이기 위해 다양한 방법이 고안되었다. 그중 하나는 조합(早合)이라는 도구를 사용하는 것이었다. 조합은 미리 화약과 탄환을 종이에 싸서 휴대하는 방식으로, 장전 시간을 단축시킬 수 있었다.

또한, 여러 명이 팀을 이루어 교대로 사격하는 방식도 사용되었다. 예를 들어, 삼단 발사는 세 명이 한 조가 되어 한 명이 사격하는 동안 다른 두 명은 장전을 하는 방식으로, 연속적인 사격을 가능하게 했다. 이러한 방식은 아시가루 부대가 방패를 이용해 방어하면서 화승총 일제 사격을 하는 전술에서 효과를 발휘했다.

1503년 제1차 이탈리아 전쟁 중, 스페인 장교 곤살로 페르난데스 데 코르도바는 해자와 토루를 이용해 2천 명의 아르케부스 총병을 배치, 프랑스 중기병대를 총화력으로 격파했다. 1522년 제2차 이탈리아 전쟁에서도 스페인군 용병 대장 콜론나가 지형과 성벽을 이용한 아르케부스의 반복 사격 전술로 스위스 창병 집단을 격파하는 등, 화승총의 느린 발사 속도를 보완하기 위한 전술들이 활용되었다.

7. 3. 병사 배치

화승총은 장전하는 데 시간이 오래 걸리고, 방어에 취약하다는 단점이 있었다. 이를 보완하기 위해 고안된 방법 중 하나가 병사들을 종대로 배치하여 교대로 사격하는 방식이었다. 맨 앞줄의 병사가 사격한 후 즉시 맨 뒤로 이동하여 장전하고, 그동안 다음 줄의 병사가 사격하는 방식이다. 이러한 방식은 끊임없이 사격을 이어갈 수 있게 해주었다.모리스는 보병, 기병, 포병이 서로 협력하여 전투를 수행하는 전술을 고안했다. 각 병과는 독립적으로 기능하는 것이 아니라, 서로 연계하여 기동 전술을 펼쳤다. 하지만, 이러한 종대 교대 사격법이 실제로 큰 효과를 발휘했다는 기록은 많지 않으며, 오히려 모리스 자신이 전사하는 원인이 되기도 했다.

실제로 교대 사격 전술이 효과를 발휘하기 시작한 것은 화승총이 부싯돌식 소총으로 발전하고, 총검이 등장하면서부터였다. 또한, 대포 운용 기술의 발전도 중요한 역할을 했다. 17세기 말에서 18세기 초에는 이러한 변화들이 복합적으로 작용하여 전술에 큰 변화를 가져왔다.

초기에는 화승총의 약점을 보완하기 위해 장벽, 성벽, 장애물 등을 이용하여 방어하면서 사격하는 전술이 사용되었다. 1503년 제1차 이탈리아 전쟁에서 스페인 장군 곤살로 페르난데스 데 코르도바는 해자와 토루를 이용하여 프랑스 중기병대를 격파했고, 1522년 제2차 이탈리아 전쟁에서도 비슷한 전술로 스위스 창병 부대를 물리쳤다. 이러한 전술들은 공통적으로 방어에 유리한 지형을 활용하고, 적의 공격을 효과적으로 막아내는 데 중점을 두었다.

명나라 시대에는 화승총이 중국에 전래되었고, 일본에서 개량된 화승총은 높은 명중률 덕분에 '조총(鳥銃)' 또는 '조창(鳥槍)'이라 불렸다.[50] 임진왜란을 통해 화승총의 위력을 경험한 명나라는 화승총을 군사 장비로 채택했고, 청나라에서도 팔기군과 녹영의 주요 장비로 사용되었다.[50]

청나라 시대에는 대포를 보완하기 위해 '태창(抬槍)'이라는 대형 화승총이 사용되었다.[50] 태창은 길이가 약 3m, 무게가 12~18kg에 달했으며, 삼각대나 다른 병사의 어깨에 기대어 사격했다.[50] 주로 산악 지대나 수로 지역에서 사용되었으며, 청불전쟁과 청일전쟁까지 사용되었다.[50]

8. 문제점 및 한계

화승총은 불을 붙여 사용해야 했기에 화상과 폭발 위험이 있었다. 바람이 강하게 불면 화약이 날아가거나 심지가 움직여 사수의 얼굴과 손등에 화상을 입히는 경우가 많았다. 화약이 총 내부에 장전되어 있어 안에서 폭발하며 총기가 파손되는 일도 빈번했다. 비가 오면 화약이 빗물에 젖어 장전이 매우 어려워지는 문제도 있었다.[2]

전형적인 화승총은 '서펜타인'이라는 작고 휘어진 레버 끝에 불붙은 느린 불씨(slow match)를 고정해 사용했다. 총 하단의 레버(후기 모델에서는 방아쇠)를 당기면 불씨가 점화판(flash pan)에 닿아 점화약에 불이 붙고, 이 불꽃이 점화구멍(touch hole)을 통해 총열(gun barrel)의 주 발사약에 불을 붙이는 방식이었다. 레버나 방아쇠를 놓으면 스프링으로 작동하는 서펜타인이 반대 방향으로 움직여 점화판을 비웠다. 재장전하기 전에는 안전을 위해 불씨를 제거해야 했다. 불씨의 양쪽 끝은 한쪽이 꺼질 경우를 대비해 보통 계속 불을 붙여 두었다.[3][4]

초기 모델은 S자 모양의 서펜타인을 점화판 앞이나 뒤의 개머리판에 고정하고, 한쪽 끝을 조작해 불씨를 점화판에 가져다 대는 방식이었다. 이후 강선 총열이 추가되면서 장거리 정확도가 향상되었지만, 탄환을 총열에 망치로 박아 넣어야 했기 때문에 재장전 시간이 매우 길어졌다는 단점이 있었다.[5]

스냅 마치록(snap matchlock)은 약한 스프링으로 서펜타인을 발사 위치로 가져오고 버튼, 방아쇠, 또는 끈을 당겨 작동시키는 방식이었다. 하지만 불씨가 점화판과 충돌 후 꺼지는 경우가 많아 군용으로는 잘 쓰이지 않았고, 정확한 사격이 중요한 정밀 사격 무기에 주로 사용되었다.[6][7]

화승총의 가장 큰 단점은 불씨를 계속 켜 두어야 한다는 점이었다. 습한 날씨에는 불씨에 불을 붙이고 유지하기 어려웠다. 또한 밤에는 불씨가 빛나 위치가 노출될 수 있었고, 타는 불씨의 냄새도 위치를 알려주는 신호였다. 화약각(powder horn)을 채우는 등 화약을 다룰 때 불씨가 있으면 매우 위험했기 때문에, 탄약 운반 및 경비를 담당하는 군인들은 휠록(wheellock)이나 스냅핸스(snaphance)와 같은 자체 점화 총기를 먼저 지급받았다.

화승총은 장기간 준비 상태를 유지하는 데도 비경제적이었다. 매년 밤 불씨의 양쪽 끝을 모두 켜 두려면 약 1.61km의 불씨가 필요했다.[8]

9. 각국별 화승총

화승총은 그 이전의 점화구식 총기( 송나라의 돌격창, 명나라의 수총, 몽골 제국 및 몽골에 지배되었던 현재 러시아나 근동의 마드파 등)의 단점을 보완하기 위해 독일에서 개발되었다. 초기에는 S자형 금구(서펜타인)를 이용한 서펜타인 록식이 고안되었고, 이후 총신 등 구조 개선을 거쳐 완성되었다. 초기 화승총은 기존 총열에 S자형 금구를 부착한 원시적인 형태였으나, 15세기 중반 시어록식과 스내핑식이 발명되었다. 유럽에서는 시어록식이, 일본에는 스내핑식이 전래되어 독자적으로 개량되었다. 화승총의 가장 오래된 분해도(1475년)는 시어록식이다.[30]

매치록식은 명중률과 사거리를 향상시켰지만, 화승 휴대, 냄새와 불빛으로 인한 위치 노출, 재장전 시간, 우천 취약성 등 단점이 있었다. 유럽에서는 이를 개선하기 위해 강륜식이나 부싯돌식이 개발되었다.

일본 화승총은 현대 라이플과 달리 활을 쏘듯 팔꿈치를 벌리고 사격하는 자세로 사용되었고, 짧은 스톡형이 보급되었다. 반면 유럽 화승총은 석궁의 영향을 받은 어깨받침형 스톡이 많았다. 근동이나 북아프리카 등 다른 지역에서도 어깨받침형 스톡이 주류였다.

흑색화약을 사용하고 활강총신으로 납 탄환을 발사하는 화승총은 라이플링과 완전피갑탄을 사용하는 근대 소총보다 장거리 탄도 특성, 명중률, 대물 위력에서 불리하다. 그러나 화승총은 구경이 커 탄환이 무겁고, 납 탄환은 소프트포인트탄과 유사한 효과를 발휘하여 살상력이 높았다. "화승총 살상력 낮음" 오해는 막말기 양식총을 장비한 군대 앞에서 화승총 부대가 패배한 것과, "시험갑옷" 시범에서 비롯된 것으로 보인다.

실험 결과,[31] 화승총은 당시 일반적인 아시가루용 구족을 직격하면 두꺼운 강판도 관통하고, 부서진 납탄이 비산하여 등쪽 강판도 관통하는 등 높은 살상력을 보였다. "시험갑옷"에서 구족 관통 실패는 화약량 감소, 구족 고정 방식 등이 원인으로 추정된다.

1981년 실험에서[32] 3문 톤, 174그레인 탄환 발사 시 초속 330m , 총구 에너지는 .38 쇼트 콜트와 .38 롱 콜트 중간 수준이었다. 50m 거리에서 3cm 합판을 관통했다. 19세기 초 국우총 탄속 측정 결과[33]는 472.44m~484.632m로 음속의 1.4배였다. 2005년 실험에서는 구경 9mm, 화약량 3g 화승총이 50m 거리에서 48mm 편백나무 합판에 36mm 파고들어 균열을 발생시켰고, 1mm 철판을 관통했다. 30m에서는 모든 표적을 관통했다.

푸른 대나무 묶음(직경 77cm, 무게 14.3kg) 사격 실험[44]에서는 28.8m 거리에서 10문 탄(직경 18.4mm)이 대나무 6개 관통, 묶음 자체 관통, 6문 탄(직경 15.5mm)은 대나무 4개 관통, 묶음 전체 관통은 못했지만, 맞는 위치에 따라 관통 가능성 확인. 화승총 유효 사정거리는 200m 정도이며, 30m에서 5발 모두 흉부 명중, 50m에서 5발 중 4발 명중하는 성적을 거두었다.

갑옷이 총탄을 막은 실례는 있으나, 유럽제 갑옷은 두께 증가로 무게가 늘어 전신 방어를 포기하고 흉갑으로 흉부만 방어했다.

9. 1. 일본

화승총은 1543년 포르투갈인들을 통해 최초로 일본에 소개되어 종자도총이라고 불리게 되었다.[62] 종자도총은 인도 고아의 병기창에서 제조된 완발식 화승총(Snap Matchlock)이 변형된 것으로 보인다.[63] 일본인들은 이 당시 칼날 등에 쓰이는 단강(鍛鋼)을 제조할 수 있는 기술력을 소지하고 있었기에 강화된 황동 용수철을 화승총에 즐겨 사용했다. ‘종자도총’이라는 이름은 포르투갈 탐험가들이 타고 있던 정크가 폭풍으로 표류한 섬, 종자도에서 유래한 것이다. 이 섬의 영주 다네가시마 토키타카(1528년 ~ 1579년)은 포르투갈인들에게 두 정의 화승총을 선물받고 도검 제작자들에게 명해 그 화기 작동 방식과 총신을 복제하도록 했다. 종자도총은 불과 몇 년 만에 일본의 전쟁 형태를 바꿔 버렸다.[64]

일본에서는 ''타네가시마''로 알려지게 된 마치락이 최초로 기록된 것은 1543년 포르투갈인을 통해서였다.[16] 타네가시마는 1510년 포르투갈이 점령한 포르투갈령 인도 고아의 무기고에서 생산된 ''스냅 마치락(snap matchlocks)''을 기반으로 한 것으로 보인다.[17] 일본은 기술적으로 강철을 담금질할 수 있었지만(예: 검날), 마치락에는 굳힌 황동 스프링을 사용하는 것을 선호했다. ''타네가시마''라는 이름은 포르투갈 모험가들이 탄 중국 정크선이 폭풍으로 인해 정박하게 된 섬의 이름에서 유래했다. 다네가시마 도키타카(1528~1579)는 포르투갈인으로부터 조총 두 정을 구입하여 대장장이에게 마치락 총열과 발사 기전장치를 복제하도록 했다. 몇 년 안에 타네가시마의 전투 사용은 일본의 전쟁 방식을 영원히 바꿔 놓았다.[18]

휠락(wheellock)과 스냅핸스(snaphance)와 같은 더 발전된 점화 시스템이 등장했음에도 불구하고, 마치락의 저렴한 생산 비용, 간단함, 그리고 높은 가용성은 계속 사용하게 되는 원인이 되었다. 일본에서는 19세기 중반까지 마치락이 군사적으로 사용되었다.

전통적으로는 『철포기』의 기록에 따라 일본으로의 철포 전래는 1543년(덴분 12년) 타네가시마 섬부터 시작되었다고 여겨져 왔다. 하지만 최근에는 동남아시아에 퍼져 있던 화기를 1543년 이전에 왜구 세력에 의해 일본의 여러 지역에 반입되었다는 설이 유력하다(우다가와 설). 어느 쪽이든 복잡한 발사 기구가 없는 철포 자체는 늦어도 16세기 초에 전래되었다는 것이 문헌에 남아 있다. 전래 후 일본에서 방아쇠에 스프링을 사용하는 개량이 이루어져, 그 전까지는 없었던 순발식 화승총이 되어 명중률이 향상되었다.[34] 즉, 화승의 화력을 순간적으로 화약에 점화시키기 위해 방아쇠에 연동하는 털개식(毛抜き式) 발화장치를 갖추고, 화승통 안의 화승을 방아쇠와 함께 순간적으로 점화하는 구조이다.[34] 그에 반해 당시 유럽산 총은 털개식 발화장치가 없고, 방아쇠가 화승통에 연결되는 완발식 화승총이다.[34]

총신에 있어서도 일본의 총열은 연철을 단조한 것을 기반으로 하고 있으며, 중국처럼 주철을 이용한 것과는 달랐다.[34] 일본의 화승총은 철판을 마키시노라는 막대심에 늘려 감아서 내부를 만들고, 거기에 리본 모양의 철판을 감아서 단조 용접한 이중 교차법으로 만들어졌으며, 폭넓은 연철을 중심축 주위에 감아서 그 이음매를 용접하는 유럽의 단일 감김법과도 달랐다.[34] 따라서 전국 시대 일본에서는 순발력, 화약의 폭발력 모두 유럽산보다 고성능의 것이 사용되었다.[34]

철포 전래 이후 일본에서는 오미(近江)의 쿠니토모(国友)와 히노(日野), 기이(紀伊)의 네가라지(根来), 이즈미(和泉)의 사카이(堺) 등이 철포의 주요 생산지로 번성하여 많은 철포장이 있었다. 네가라지는 오다 노부나가・도요토미 히데요시에 의한 기이 정벌의 영향으로 아즈치 모모야마 시대 이후 쇠퇴했지만, 쿠니토모・히노・사카이는 그 후에도 철포의 생산지로 번성하여 높은 기술력을 자랑했다. 또한 성하마을에서 철포 아시가루와 철포장이 집중적으로 거주한 곳은 "철포마을"이라고 불리며, 현대에도 지명으로 남아 있다. 고요산과 같은 화승의 원료가 되는 히노키가 풍부한 산은 번 직할의 "御用山"으로 보호받게 되었다.

철포가 전래되었을 당시에는 고가의 무기였기 때문에 무사가 사용했지만, 보급률이 높아짐에 따라 아시가루의 주요 무기 중 하나가 되었다.[35]

분로쿠·게이쵸의 역에서는 일본군이 화승총의 집단 사용으로 명나라 군을 애먹였다. 명나라 군은 일본군의 순발식 화승총은 명중률이 높아 나는 새를 떨어뜨릴 정도라고 하여 특히 조총이라고 부르며 두려워했다. 후에 조사정이 『신기보』(1598년(게이쵸 3년)부터 1603년(게이쵸 8년) 이후에 걸쳐 성립)를 저술한다.[36]

또한 축성 기술에서도 화승총의 성능을 살린 횡사 등이 발달하여 아카호 성 등에 응용되었다. 오사카 전투에서는 참호전이 제1차 세계 대전 이전에 일어났기 때문에 일본에는 상당한 화승총이 유통되었을 것이다.

일본의 총기가 전래에서 막말까지 오랜 기간 동안 화승총의 구조에서 진보하지 못한 이유에는 다음과 같은 것들이 있다.

먼저 에도 시대에 들어와 도쿠가와 쓰나요시에 의해 여러 지역의 총기 개정을 통해 농민의 사냥 및 총기의 원칙적인 소지 금지, 총기의 이동 제한이 이루어졌다.[37][38][39]는 것과, 쇄국의 영향으로 인한 기술 진보의 정체라는 일반적인 견해가 존재한다.

한편 화승총은 조수 피해 대책을 위한 실용적인 농기구로서 농촌에 보급되어[40], 매매되고 소유되었다.[41][42] 물론, 일揆에 대한 경계 등의 이유로 농민의 농기구로서의 화승총의 더 나은 성능 향상은 전혀 생각할 수 없었다.

9. 2. 중국

중국은 화약과 화기를 최초로 발명한 나라이지만, 화승총의 개념은 16세기에 포르투갈인들을 통해 전해졌다.[61] 이후 화승총은 19세기까지 중국에서 사용되었다.[61]명나라 시대에는 동남아시아를 통해 전래된 남만계(스페인, 포르투갈)의 완발식 화승총(뺨에 대는 짧은 개머리판 형태)과 서역을 통해 전래된 오스만 제국계의 완발식 화승총(어깨에 대는 개머리판이 있는 형태)의 두 계통이 있었다.[50] 일본에서 순발식으로 개량된 화승총이 전래되자, 그 높은 명중률 때문에 '''조총(鳥銃)''' 또는 '''조창(鳥槍)'''이라 불렸고, 오스만 계통의 총은 특히 '''로밀총(露密銃)'''이라 불렸다.[50]

명나라는 임진왜란 때 조선을 지원하기 위해 출병하여 일본군의 집단 화승총 사용을 경험하면서 그 위력을 인지하고 군사 장비로 채용하였다. 이후 청나라에서도 팔기군과 녹영의 장비로 계속 채용되었다.[50]

청나라 시대에는 대포를 보완하는 장비로 '''태창(抬槍)'''이라 불리는 대형 화승총도 채용되었다. 총 길이 약 3m, 무게 약 12~18kg으로 추정되며, 사격 시에는 총열을 삼각대나 사수 이외의 병사의 어깨에 기대어 사용했다.[50] 2명 정도의 병사가 나눠 들고 이동할 수 있었으며, 대포의 이동이 어려운 산악 지대나 수향 지대에서 사용하기 위해 개발된 것으로, 후대의 청불전쟁과 청일전쟁 시대까지 사용되었다.[50]

10. 화승총의 영향

화승총은 사회, 문화, 군사 등 여러 측면에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다.

군사적 영향

- 전쟁 방식의 변화: 화승총은 전쟁의 양상을 크게 바꾸었다. 초기에는 점화에 시간이 걸리고 명중률이 낮아 야전에 부적합했지만, 15세기 중반 시어록식과 스내핑식 화승총이 발명되면서 명중률과 사거리가 향상되었다.[30] 특히 일본에서는 1543년 타네가시마 전래 이후 방아쇠에 스프링을 사용하는 순발식 화승총이 개발되어 명중률이 더욱 향상되었다.[34] 이는 유럽의 완발식 화승총보다 우수한 성능이었다.[34]

- 집단 전술의 발전: 화승총의 등장은 집단 전술의 발전을 가져왔다. 유럽에서는 일렬로 서서 일제 사격을 가하는 전술이 발전했으며,[5] 오스만 제국에서는 야전에서 집중 사격을 하는 전술이 실용화되었다. 분로쿠·게이쵸의 역에서 일본군은 화승총을 집단으로 사용하여 명나라 군을 압도했다. 명나라 군은 일본군의 화승총을 "조총(鳥銃)"이라 부르며 두려워했다.[36]

- 테르시오 전술: 이탈리아 전쟁에서 스페인은 장창병과 총병을 조합한 테르시오 전술을 확립했다. 총병은 적 방진에 근접하여 발포하여 타격을 가하는 역할을 수행했다.

- 전후 교대 사격법: 화승총의 재장전 시간을 줄이기 위해 종대로 행진하는 총병이 교대로 사격하는 방식이 고안되었다.

- 축성 기술의 발전: 화승총의 성능을 살린 횡사(성벽에서 돌출된 부분) 등이 발달하여 아카호 성 등에 응용되었다.

사회·문화적 영향

- 계급 구조의 변화: 초기에는 고가의 무기였던 화승총은 보급이 확대되면서 아시가루의 주요 무기 중 하나가 되었다.[35] 이는 무사 계급뿐만 아니라 평민 계급도 전투에 참여하는 계기가 되었다.

- 무기 개발 경쟁 촉진: 화승총의 등장은 휠락(wheellock), 스냅핸스(snaphance), 플린트락(flintlock)과 같은 새로운 점화 방식의 개발을 촉진했다.

- 일본의 화승총 생산: 일본에서는 철포 전래 이후 오미의 쿠니토모와 히노, 기이의 네가라지, 이즈미의 사카이 등이 화승총의 주요 생산지로 번성했다.[34]

- 에도 시대의 총기 제한: 에도 시대에는 도쿠가와 쓰나요시에 의해 총기 소지가 제한되고 기술 발전이 정체되었다는 견해가 있다.[37] 그러나, 수발식 기술이 받아들여지고 시제품도 존재하며, 각 번에서 비밀리에 다양한 총기가 연구되었다는 주장도 있다.

- 농촌에서의 화승총: 화승총은 조수 피해 방지를 위한 농기구로 농촌에 보급되어 매매되고 소유되었다.[40][41][42]

기타 지역의 화승총 사용

- 에티오피아: 중세 후기 아비시니아에서 화승총이 사용되었으며, 19세기에도 노인들의 자위용 및 라스 군대에서 사용되었다.[21][22]

- 타이완: 청나라 통치하에서 객가족이 화승총을 소유했으며, 타이완 원주민과의 거래 및 청불전쟁, 1895년 일본의 타이완 침략 저항 등에 사용되었다.

- 아라비아 베두인족: 20세기까지 화승총을 사용했으며, 가보로 물려주거나 쇠뇌를 개조하기도 했다.[23]

- 티베트: 16세기 초부터 최근까지 화승총을 사용했으며, 20세기 초 스벤 헤딘이 티베트 유목민들이 화승총을 사용하는 것을 목격했다.[24][25]

화승총은 이처럼 다양한 지역과 문화에 걸쳐 광범위한 영향을 미쳤으며, 그 영향은 오늘날까지 이어지고 있다.

11. 현대적 계승

현대에 들어 화승총은 주로 문화 행사나 스포츠 경기의 형태로 명맥을 이어오고 있다.

일본 각지에는 '철포대(鉄砲隊)'라 불리는 단체들이 조직되어, 이벤트 때 화승총으로 공포 사격을 하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 활동은 과거 전승된 포술에 기반을 두고 있지만, 메이지 유신 시기 서구식 무기와 병제가 도입되면서 유파의 직접적인 전승은 중단되었다. 현재 남아있는 유파는 전해 내려오는 고문서 등을 바탕으로 재현된 것이다.

몇몇 고식총 단체는 전서(伝書) 등에 따라 역사적 사실에 기반하여 재현되기도 하고, 지역의 철포중(鉄炮衆) 등의 유래를 바탕으로 지역 특색을 살린 무술 재현의 형태로 연구되기도 한다.

세계 여러 나라에서는 화승총을 이용한 사격 경기가 활발하게 열리고 있으며, 리에네이터라 불리는 사람들이 자원병(義勇歩兵隊)으로 참여하기도 한다. 미국(アメリカ合衆国)에서는 남북 전쟁 기념행사에서 남군과 북군의 모의 전투가 벌어지기도 하는데, 이때 안전을 위해 현대 총기 제조업체의 레플리카 화승총이 사용되기도 한다.

유럽과 북미 등지에서는 화승총을 포함한 머즐로더(전장총) 사격 경기가 활발하며, 일본 역시 국제 대회에 선수를 파견하고 있다. 일본 내에서는 일본라이플사격협회 산하 일본전장총사격연맹이 주관하는 사격 경기가 열리지만, 총포도검류소지등단속법(총기법) 및 화약류단속법 등의 규제로 인해 경기 인구는 적은 편이다. 그럼에도 불구하고 일본산 화승총은 고정밀도로 제조되어 국제 대회에서 좋은 성적을 거두는 경우가 많으며, 다른 나라 선수들도 일본산 또는 일본식 레플리카 화승총을 사용하기도 한다.

일본에서 열리는 화승총 사격 경기는 다음과 같다.

화승총 실탄 사격은 지정된 사격장에서만 가능하다. 2005년 기준으로 가나가와현 이세하라시의 현영 이세하라 사격장, 지바시 와카바구의 지바현 종합스포츠센터 사격장, 와카야마현 카이난시의 와카야마현영 사격장 등 3곳에서 가능하다.[30]

12. 한국의 화승총 문화재

한국에서 화승총 실탄 사격은 지정된 사격장에서만 허용된다. 2005년(헤이세이 17년) 현재, 공영 사격장으로는 가나가와현 이세하라시의 현영 이세하라 사격장, 지바시 와카바구의 지바현 종합스포츠센터 사격장, 와카야마현 카이난시의 와카야마현영 사격장 등 3곳이 있다. 그 외에도 사립 사격장에서 가능한 곳이 있다. 이바라키현영 마카베 라이플 사격장은 법적으로는 화승총 사격이 허용되지만, 사격장 관리자가 화승총 사용을 거부하고 있기 때문에 사용할 수 없다.

13. 화승총 관련 인물

화승총은 일본 전국 시대부터 에도 시대에 걸쳐 사용된 중요한 무기이며, 그 제작과 사용에 관련된 다양한 인물들이 역사에 이름을 남겼다.

- 화승총 전래: 1543년 타네가시마에 표류한 포르투갈인으로부터 화승총이 전래되었을 때, 야이타 킨베에(야이타 키요사다)는 이 화승총을 입수하여 연구하고 일본 내 생산에 기여했다.

- 화승총 생산: 철포 전래 이후, 일본 각지에서 화승총 생산이 활발해졌으며, 특히 오미 국 쿠니토모(현 시가현 나가하마시)는 주요 생산지 중 하나였다. 국우 등병위, 국우 단파 대옥 귤종준, 국우 선병위 등은 쿠니토모에서 활동한 대표적인 총기 제작 장인들이다.

- 포술가: 화승총 사용법과 전투술을 연구하고 발전시킨 포술가들도 중요한 역할을 했다. 시바츠지 세이우에몬(시바츠지 센사이)은 시바츠지류 포술 창시자로 알려져 있다.

- 철포대 지휘관: 오다 노부나가는 화승총을 집단 운용하여 전술적 우위를 확보했다. 타키가와 카즈마스, 스즈키 시게히데, 스즈키 시게토모 등은 오다 군의 철포대를 이끌었다. 센고쿠 시대 무장인 명치 광수도 철포대를 이끌었다는 기록이 있으며, 다테 마사무네 역시 철포대를 적극 활용했다.

13. 1. 화승총 제작자

화승총은 제작 지역에 따라 다양한 특징을 지니며, 제작 지명을 붙여 구분한다. 주요 제작지와 그 특징은 다음과 같다.- 남만통: 해외에서 전래된 화승총.

- 이풍통: 남만통을 본떠 국내에서 제작된 것.

- 이나토미통: 이나토미류의 규격에 따라 제작된 총.

- 관류통: 관류포술 참조.

13. 2. 포술가

다음은 일본의 대표적인 포술 유파와 그 유파에서 제작한 화승총 목록이다.

13. 3. 철포대

14. 화승총 관련 용어

- '''서펜타인(serpentine)''': 마치록에서 불붙은 느린 불씨(slow match)를 고정하는 작고 휘어진 레버이다. 레버(후기 모델에서는 방아쇠)를 당기면 점화판(flash pan)에 불씨가 닿아 점화약에 불이 붙는다.[2] 초기 모델은 S자 모양으로, 점화판 앞이나 뒤의 개머리판에 고정되어 있었다.[3][4]

- '''점화판(flash pan)''': 불씨가 닿아 초기 점화약에 불을 붙이는 부분이다.

- '''점화구멍(touch hole)''': 점화약의 불꽃이 총열(gun barrel)의 주 발사약으로 이동하는 통로이다.

- '''강선 총열''': 총열 내부에 나선형 홈을 파서 탄환에 회전을 주는 구조이다. 장거리 정확도를 향상시키지만, 재장전 시간이 오래 걸리는 단점이 있다.[5]

- '''스냅 마치록(snap matchlock)''': 약한 스프링으로 서펜타인을 발사 위치로 가져오는 방식이다.[6][7] 버튼, 방아쇠, 끈 등으로 작동한다. 불씨가 꺼지는 경우가 있어 군용으로는 잘 쓰이지 않았지만, 정밀 사격용으로는 사용되었다.

- '''화약각(powder horn)''': 화약을 담는 용기이다.

- '''휠록(wheellock)''', '''스냅핸스(snaphance)''': 마치록보다 발전된 점화 방식이다. 자체 점화 기능을 가지고 있어 화약 취급 시 안전성이 높다.

- '''플린트락(flintlock)''': 마치록을 대체한 주요 보병 무기이다.

- '''타네가시마''': 1543년 포르투갈을 통해 일본에 전래된 마치록이다.[16] 포르투갈령 인도 고아에서 생산된 스냅 마치록을 기반으로 한다.[17]

15. 대중 문화 속의 화승총

월터 D. 에드먼즈(Walter D. Edmonds)의 뉴베리 상 수상 아동 소설 『마치락 총(The Matchlock Gun)』에서 네덜란드에서 구입한 스페인산 화승총이 중요한 역할을 한다.[30]

16. 참고 문헌

- 鈴木眞哉|스즈키 신야일본어 『철포대와 기마군단』(鉄砲隊と騎馬軍団) 진설·장신 합전(真説・長篠合戦) 신서y086, 요젠샤(洋泉社) ISBN 4-89691-727-8

- 鈴木眞哉|스즈키 신야일본어 『철포와 일본인』(鉄砲と日本人) 치쿠마 가쿠게이 분코(ちくま学芸文庫), 치쿠마쇼보(筑摩書房) ISBN 4-480-08576-9

- 洞富雄|도후미오일본어 『철포·전래와 그 영향』(鉄砲・伝来とその影響), 시문각(思文閣) ISBN 4-7842-0657-4

- 名和弓雄|나와 유미오일본어 『그림으로 보는 시대 고증 백과 1 화승총 외』(絵で見る時代考証百科1火縄銃他) 신진물왕래사(新人物往来社)

- 名和弓雄|나와 유미오일본어 『장신·세쓰라가하라 합전의 진실』(長篠・設楽が原合戦の真実), 유산각출판(雄山閣出版) ISBN 4-639-01540-2

- 須川薫雄|스가와 가오루오일본어 『일본의 화승총 (1)』(日本の火縄銃 (1)), 광예출판(光芸出版) ISBN 4-7694-0084-5

- 須川薫雄|스가와 가오루오일본어 『일본의 화승총 (2)』(日本の火縄銃 (2)), 광예출판(光芸出版) ISBN 4-7694-0093-4

- 須川薫雄|스가와 가오루오일본어 『일본의 화승총 (3)』(日本の火縄銃 (3)), 전자판 [http://www.日本の武器兵器.jp/ www.日本の武器兵器.jp]

- 湯次行孝|유우지 유키타카일본어 『쿠니토모 철포의 역사』(国友鉄炮の歴史), 선라이즈(サンライズ) ISBN 4-88721-429-4

- 安斎実|안자이 미노루일본어 『포술가의 생활』(砲術家の生活), 유산각(雄山閣) ISBN 4-639-00892-9

- 安斎実|안자이 미노루일본어 『포술도설』(砲術図説), 일본라이플사격협회(日本ライフル射撃協会)

- 宇田川武久|우타가와 타케히사일본어 『에도의 포술』(江戸の炮術), 도요쇼린(東洋書林) ISBN 4-88721-429-4

- 宇田川武久|우타가와 타케히사일본어 『철포 전래』(鉄砲伝来) 병기가 말하는 근세의 탄생 추코신쇼(中公新書), 추오코론샤(中央公論社) ISBN 4121009622

- 宇田川武久|우타가와 타케히사일본어 『철포와 석화야』(鉄砲と石火矢) 일본의 미술 제390호, 시분도(至文堂) ISBN 4-7843-3390-8

- 宇田川武久|우타가와 타케히사일본어 『철포와 전국합전』(鉄砲と戦国合戦), 요시카와 히로후미칸(吉川弘文館) ISBN 4-642-05546-0

- 宇田川武久|우타가와 타케히사일본어 『진설 철포 전래』(真説 鉄砲伝来), 평범사(平凡社) ISBN 978-4582853469

- 타네가시마 개발센터(種子島開発センター) 『철포 전래 전후』(鉄砲伝来前後), 유히가쿠(有斐閣) ISBN 4-641-19902-7

- 히라야마 타케아키(平山武章) 『철포전래기』(鉄砲伝来記), 야에가키쇼보(八重垣書房)

- 이와도 노리토(岩堂憲人) 『세계총포사(상)』(世界銃砲史(上)), 고쿠쇼간코카이(国書刊行会)

- 이와도 노리토(岩堂憲人) 『세계총포사(하)』(世界銃砲史(下)), 고쿠쇼간코카이(国書刊行会) ISBN 4-336-03765-5

- 사사키 미노루 편(佐々木稔編) 『화승총의 전래와 기술』(火縄銃の伝来と技術), 요시카와 히로후미칸(吉川弘文館) ISBN 4642033831

- 쇼소키치 편(所荘吉編) 『나카지마류 포술관기록(에도과학총서)』(中島流炮術管き録(江戸科学叢書)), 코와출판(恒和出版)

- 쇼소키치(所荘吉) 『화승총』(火縄銃), 유산각(雄山閣) ISBN 4-639-00800-7

- 쇼소키치(所荘吉) 『도해고총사전』(図解古銃事典), 유산각출판(雄山閣出版) ISBN 4-639-00641-1

- 오쿠무라 쇼지(奥村正二) 『화승총에서 흑선까지』(火縄銃から黒船まで) 이와나미 신쇼(岩波新書)G63, 이와나미쇼텐(岩波書店) ISBN 4-00-416063-4

- 노엘 페린(ノエル・ペリン) 『철포를 버린 일본인』(鉄炮を捨てた日本人), 키이쿠니야쇼텐(紀伊國屋書店) ISBN 4-314-00432-0

- 쓰노세 미쓰오(津野瀬光男) 『총기화약실용사전』(銃器火薬実用事典), 슈료카이샤(狩猟界社) 3575-3063 ISBN 4915091023

- 마사오 유조 편(正野雄三編) 『히노 철포』(日野鉄砲), 히노마치 역사민속자료관「오우미 히노 상인관」(日野町歴史民俗資料館「近江日野商人館」)

- 철포와 일본인―「철포신화」가 숨겨왔던 것(鉄砲と日本人―「鉄砲神話」が隠してきたこと) 요젠샤(洋泉社) ISBN 978-4896912760

- 역설의 일본사 〈9〉전국야망편―철포전래와 와코의 수수께끼(逆説の日本史〈9〉戦国野望編―鉄砲伝来と倭寇の謎) 쇼가쿠칸(小学館) ISBN 978-4093794206

- 잡가 손시치―노부나가와 싸운 철포대장(雑賀孫市―信長と戦った鉄砲大将) PHP연구소(PHP研究所) ISBN 978-4569570174

- 전국철포·용병대―천하인에 거역한 기슈 잡가중(戦国鉄砲・傭兵隊―天下人に逆らった紀州雑賀衆) 평범사(平凡社) ISBN 978-4582852363

- 사야마 지로(佐山二郎) 『소총 권총 기관총 입문』(小銃 拳銃 機関銃入門) 코진샤NF문고(光人社NF文庫), 2008년. ISBN 978-4-7698-2284-4

- 독일 중세의 일상생활(ドイツ中世の日常生活), 도스이쇼텐(刀水書店), ISBN 4-88708-179-0

- 운저우 문헌쌍서(温州文献双書), 상하이사회과학원출판사(上海社会科学学院出版社), ISBN 7-80681-840-5

- 국제출판 별책 건(GUN)『훌륭한 건의 세계』(素晴らしいGUNの世界) 쇼와 56년(1981년) 1월 1일.

참조

[1]

웹사이트

Firelock

https://www.merriam-[...]

2022-10-13

[2]

웹사이트

Article on Britannica.com explaining the matchlock system

https://www.britanni[...]

[3]

서적

Guns for the Sultan

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[4]

웹사이트

Handgonnes and Matchlocks

http://homepages.tig[...]

2008-12-05

[5]

서적

50 Weapons That Changed Warfare

Career Press

[6]

서적

The Defences of Macau: Forts, Ships and Weapons over 450 years

https://books.google[...]

Hong Kong University Press

[7]

서적

European & American Arms, C. 1100-1850

https://books.google[...]

B. T. Batsford

[8]

서적

The Writer's Guide to Everyday Life in Colonial America

[9]

서적

Science & Civilisation in China

Cambridge University Press

[10]

학술지

Military Transformation in the Ottoman Empire and Russia, 1500–1800

https://www.research[...]

2011

[11]

서적

The Janissaries

saqu Books

[12]

서적

Firearms of the Islamic World: In the Tared Rajab Museum, Kuwait

https://books.google[...]

I.B.Tauris

[13]

서적

Babur

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[14]

서적

The Defences of Macau: Forts, Ships and Weapons over 450 years

https://books.google[...]

Hong Kong University Press

[15]

서적

Firearms: A Global History to 1700

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[16]

서적

Tanegashima: The Arrival of Europe in Japan

https://books.google[...]

NIAS Press

[17]

서적

The Bewitched Gun: The Introduction of the Firearm in the Far East by the Portuguese; Espingarda Feiticeira: A Introducao Da Arma De Fogo Pelos Portugueses No Extremo-Oriente

Texto Editora

[18]

서적

Giving up the gun: Japan's reversion to the sword, 1543–1879

https://archive.org/[...]

David R Godine

[19]

영상매체

Cursed Muskets & Firearms Folklore: Our Halloween Special with firearms expert Jonathan Ferguson

https://www.youtube.[...]

Royal Armouries

2024-11-30

[20]

서적

Imperial Chinese Armies 1840–1911

Osprey Publishing Ltd.

2016

[21]

백과사전

[22]

학술지

Memorandum on Abyssinia

2018-05-18

[23]

서적

Ancient Weapons of Oman. Volume 2: Firearms

Archaeopress Publishing Limited

2022

[24]

웹사이트

Tibetan Arms and Armor

https://www.metmuseu[...]

Department of Arms and Armor, The Metropolitan Museum of Art

[25]

서적

Nomads of Western Tibet: The Survival of a Way of Life

University of California Press

1990

[26]

서적

歴史を動かした兵器・武器の凄い話

[27]

서적

Firearms of the Islamic World: in the Tared Rajab Museum, Kuwait

I. B. Tauris; First Edition edition

1995-11-15

[28]

서적

Weapons and Warfare in Renaissance Europe: Gunpowder, Technology, and Tactics (Johns Hopkins Studies in the History of Technology)

The Johns Hopkins University Press

1997-05-12

[29]

서적

Early Firearms: 1300-1800

[30]

웹사이트

HANDGONNES AND MATCHLOCK

http://homepages.ihu[...]

[31]

웹사이트

威力の実験-はたして鎧は鉄砲に対抗できたか-

http://www.日本の武器兵器.j[...]

2009

[32]

서적

素晴らしいGUNの世界

[33]

웹사이트

http://日本の武器兵器.jp/pa[...]

2021-08-20

[34]

문서

西ヶ谷

[35]

서적

歴史群像 2019年6月号 武器と甲冑

学習研究社

[36]

서적

日本大百科全書

小学館

[37]

논문

綱吉政権の鉄砲改めについて--その幕政史上の意義

徳川黎明会

[38]

논문

天保期の幕府鉄砲改めについて―小田原藩領を事例として―

https://docs.google.[...]

東海大学大学院日本史学友会

[39]

웹사이트

江戸と座敷鷹 - 生類憐れみの令とは?

http://sito.ehoh.net[...]

[40]

서적

生類をめぐる政治―元禄のフォークロア

平凡社

[41]

서적

鉄砲を手放さなかった百姓たち 刀狩りから幕末まで

https://sicambre.see[...]

朝日新聞出版

[42]

논문

幕末瀬戸内農村における鉄砲売買の実態と特質 : 広島藩領安芸国賀茂郡黒瀬組の「鉄炮商事」を事例として(楠恭雄教授退職記念号) The Characteristics of the Gun Trade at Setouchi (瀬戸内) in Later Edo Period : Case Study of Kamo-gun (賀茂郡) "Kurose-gumi" (黒瀬組) in the Hiroshima-han (広島藩)(In Honor of Professor Emeritus Yasuo Kusunoki)

https://docs.google.[...]

中京大学

[43]

웹사이트

歩兵兵器研究部 小銃

http://www.horae.dti[...]

[44]

서적

東アジアの兵器革命 十六世紀中国に渡った日本の鉄砲

吉川弘文館

[45]

서적

世界文明における技術の千年史―「生存の技術」との対話に向けて

新評論社

[46]

서적

weapons&warfare

[47]

논문

The Mercenary Army of King Matthias Corvinus

[48]

문서

イニチェリ

[49]

서적

firearms

[50]

서적

武器と防具 中国編

新紀元社

[51]

서적

武器事典

新紀元社

[52]

웹사이트

仙台、相馬両藩の鉄砲ずらり 宮城・丸森に資料館オープン

https://kahoku.news/[...]

2022-09-18

[53]

웹사이트

JapaneseWeapons.net-火縄銃の種類とサイズ

http://www.japanesew[...]

[54]

서적

広辞苑

旺文社

[55]

서적

隠語辞典

東京堂出版

[56]

서적

The Total Gun Manual

WeldonOwen

[57]

서적

The Janissaries

Osprey

[58]

서적

Firearms of the Islamic world in the Tareq Rajab Museum, Kuwait

https://books.google[...]

[59]

이미지

https://308615080246[...]

[60]

웹사이트

https://sites.google[...]

[61]

서적

The defences of Macau: forts, ships and weapons over 450 years

http://books.google.[...]

Hong Kong University Press

[62]

서적

Tanegashima: the arrival of Europe in Japan

http://books.google.[...]

Nordic Institute of Asian Studies, NIAS Press

[63]

서적

The bewitched gun : the introduction of the firearm in the Far East by the Portuguese

[64]

서적

Giving up the gun: Japan's reversion to the sword, 1543-1879

http://books.google.[...]

David R Godine

2011-09-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com