후륜구동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

후륜구동(FR)은 19세기 초부터 사용된 자동차 구동 방식 중 하나로, 엔진이 앞쪽에 위치하고 뒷바퀴를 구동하는 형태를 의미한다. 1970년대 석유 파동 이후 연비 효율이 좋은 전륜구동(FF) 방식에 밀려났으나, 21세기 들어 고급 차량 및 전기차에서 다시 채택되는 추세다. FR 방식은 핸들링 성능이 우수하고 고출력 엔진에 적합하며, 드리프트 주행에 용이하다는 장점이 있지만, 부품 수가 많고 공간 효율이 떨어지며, 눈길에서 취약하다는 단점도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 자동차 기술 - 실린더 헤드

실린더 헤드는 내연기관의 연소실을 밀폐하고 밸브와 점화 플러그 등을 지지하며, 연소실 형상과 흡배기 포트 설계는 엔진 성능에 영향을 주고 냉각 시스템으로 열을 제거하며, 밸브 트레인 구성 방식에 따라 구조와 작동 방식이 달라지고 재료는 주철에서 알루미늄 합금으로 변화해왔으며 엔진 형식에 따라 개수가 달라지는 엔진의 핵심 부품이다. - 자동차 기술 - 수소 자동차

수소 자동차는 수소를 연료로 사용하는 자동차를 통칭하며, 연료전지 자동차와 수소 내연기관 자동차로 나뉘지만, 높은 생산 비용, 수소 충전 인프라 부족, 수소 생산 과정의 탄소 배출 문제와 전기 자동차와의 경쟁으로 대중화에 어려움을 겪고 있다. - 후륜구동 - 현대 포니

현대 포니는 대한민국 최초의 고유 모델 자동차로서, 1975년부터 1990년까지 생산되었으며, 독창적인 디자인과 다양한 모델 출시로 한국 자동차 산업 발전에 기여하고 현대자동차 디자인 유산으로 자리매김했다. - 후륜구동 - 포드 머스탱

포드 머스탱은 포드 모터 컴퍼니가 생산하는 스포츠카로, 1964년 출시 이후 여러 세대에 걸쳐 디자인과 성능 변화를 거듭하며 모터스포츠와 대중문화에서도 큰 영향력을 행사한다.

2. 역사

19세기 초에 제작된 많은 자동차는 후륜구동 방식이었으며, 엔진은 종종 차량의 뒤쪽에 장착되었다. 엔진을 앞에 배치한(FR) 최초의 후륜구동 자동차는 1895년 파나르 모델이었다.

후륜 구동은 엔진 위치에 따라 프론트 엔진 리어 드라이브 방식(FR), 미드십 엔진 리어 드라이브 방식(MR), 리어 엔진 리어 드라이브 방식(RR)의 세 가지로 분류된다.

전륜 구동에 비해 후륜 구동은 전륜이 조향·후륜이 구동을 담당하여, 포장 도로에서의 운동 성능과 핸들링이 뛰어나다. 하지만 뒤에서부터 차를 미는 성질상, 프론트 엔진 레이아웃의 경우 직진 안정성이 떨어진다는 단점도 있었다. 그러나 서스펜션 세팅, 타이어, 전자 제어 등 여러 기술의 발달로 이러한 약점은 극복되었다.

일반적인 승용차에서는 후부에 구동계를 배치해야 하므로 거주 공간이나 화물 공간이 좁아지는 단점이 있지만, 캡오버형 트럭, 원 박스형 상용차, 리어 엔진 버스에서는 이러한 단점을 극복하고, 오히려 화물이나 승객 자체를 점착 중량으로 이용하여 트랙션을 확보하는 장점이 있다.

현대의 사륜 자동차에서는 스포츠카, 대형 고급차, 상용차에 널리 사용되고 있다. 과거에는 소형 대중차에서도 주류였지만, 실용성·경제성에서 유리한 전륜 구동에 밀려 소형~중형 클래스에서는 찾아보기 어렵다. 한편 2010년대 후반 이후, EV가 주목받게 되면서 소형 승용차에서도 후륜 구동을 재검토하는 움직임이 나타나고 있다.

삼륜 자동차에는 FR과 FF가 있지만, 트라이크를 포함한 오토바이와 자전거는 극히 일부의 예외를 제외하고 모두 후륜 구동이다.

2. 1. 1890년대 ~ 1960년대

1895년 파나르 모델은 엔진을 앞에 둔 최초의 후륜구동 자동차였다. 이 방식은 "시스템 파나르"로 알려졌으며, 변속기를 엔진 출력축과 일직선으로 배치하여 차량 하부에 무게를 분산시킬 수 있어 기계적 복잡성을 최소화하는 장점이 있었다.[1] 반면, 구동 바퀴 위에 엔진이 있는 차량은 드라이브 샤프트가 필요 없지만, 모든 무게가 한 곳에 집중된다는 단점이 있었다.[1]드라이브 샤프트의 상대적인 무게를 줄이기 위해 변속기는 일반적으로 기어 박스와 최종 감속 장치의 두 부분으로 나뉘었다. 기어 박스는 일반적으로 최고 기어가 1:1로 제작되었으며, 이는 몇 가지 기계적 장점을 제공한다.[1] 그런 다음 리어 액슬의 최종 감속 장치는 이를 바퀴에 가장 적합한 속도로 줄인다.[1] 출력은 토크와 각속도의 곱이므로, 주어진 출력에 대해 샤프트를 더 빠르게 회전시키면 토크가 감소하고 더 가벼운 샤프트 구조가 가능하다.[1]

휘발유 가격이 저렴하고 자동차가 무거웠던 시대에는, 전륜 엔진, 후륜 구동(FR) 구동계 레이아웃의 기계적 장점이 무게 측면의 모든 단점을 상쇄했다.[1] 이 방식은 1970년대까지 자동차 디자인에서 거의 보편적이었다.[1]

2. 2. 1970년대 ~ 현재

1970년대에 발생한 두 차례의 석유 파동과 유류 위기 이후, 연비 효율이 좋은 전방 엔진, 전륜구동(FF) 방식이 인기를 얻었다. 이에 따라 미국의 후륜구동(FR) 차량 대부분이 전륜구동 방식으로 전환되었다.[1] 1980년대와 1990년대에 걸쳐 미국의 주요 자동차 회사들은 후륜구동 차량 생산을 점진적으로 줄여나갔다.[1] 크라이슬러는 1990년까지, GM는 1997년까지 대부분의 차량을 전륜구동으로 전환했다. 다만, 콜벳 등 일부 스포츠카는 예외였다.[1] 포드의 경우, 머스탱[2]과 팬서 플랫폼 기반 대형차들은 2011년까지 후륜구동을 유지했다.[3]호주에서는 홀덴 코모도어와 포드 팔콘 등 후륜구동 차량이 2010년대 후반까지 높은 판매량을 유지했다. 유럽에서는 소형차를 중심으로 전륜구동이 대중화되었지만, 메르세데스-벤츠, BMW 등 고급 브랜드들은 후륜구동 라인업을 유지했다.[4] 토요타는 1970년대 후반까지 대부분 후륜구동 차량을 생산했으나, 점차 전륜구동 모델을 늘려갔다. 렉서스는 대부분 후륜구동 라인업을 갖추고 있으며, 스바루 BRZ도 후륜구동 차량이다.

21세기에는 대부분의 자동차가 전륜구동이지만, 후륜구동 차량은 다시 주목받고 있다. 북미에서 GM은 캐딜락 CTS를 통해 후륜구동 고급차 생산을 재개했고, 카마로 등을 다시 출시했다.[1] 크라이슬러와 닷지도 300과 차저를 후륜구동 플랫폼으로 다시 출시했다. 현대자동차와 기아도 제네시스 쿠페와 세단, 에쿠스, K9 등 후륜구동 기반 차량을 출시했다.

전기 자동차 시대가 도래하면서, 후륜구동 방식이 다시 주목받고 있다. 테슬라 모델 3, 폭스바겐 ID.4, 기아 EV6 등은 후륜구동 기반의 전기차 모델이다.[5]

3. 종류

후륜구동은 엔진 위치에 따라 '''프론트 엔진 리어 드라이브 방식(FR)''', '''미드십 엔진 리어 드라이브 방식(MR)''', '''리어 엔진 리어 드라이브 방식(RR)'''의 3가지로 분류된다. 각 방식의 차이를 명확하게 하기 위해 후륜 구동이 아닌 FR, MR, RR이라고 부르는 경우도 많다. 또한, 프론트 엔진이면서 전륜을 구동하는 FF(Front engine Front drive)와 구별하기 위해 FR만을 지칭하여 "후륜 구동"이라고 부르는 경우도 있다.[8]

지게차와 같은 특수 용도를 제외하고, 일반적인 자동차에서는 전륜을 구동하기 위해 엔진을 멀리 떨어진 플로어 아래나 리어 오버행에 배치하는 이점이 전혀 없기 때문에, MR은 "미드십", RR은 "리어 엔진"으로 구동륜의 위치를 생략하여 부르는 경우가 많다.

변속기와 엔진의 탑재 방법은 기본적으로 세로 배치가 사용되지만, 엔진과 구동륜의 위치가 가까운 MR과 RR에서는 트랜스 액슬도 가로 배치로 한 가로 배치 엔진도 보인다.[8]

전륜 구동에 비하면, 후륜 구동은 전륜이 조향·후륜이 구동과 같이 전후륜의 역할 분담이 분명하기 때문에, 포장 도로에서의 운동 성능과 핸들링의 고급스러움이 뛰어나다. 한편 뒤에서부터의 구동으로 차를 미는 성질상, 프론트 엔진 레이아웃의 경우 직진 안정성의 면에서는 불리하다. 다만 서스펜션 세팅이나 타이어, 전자 제어, 기타 여러 가지 기구의 기술 진보에 의해 양쪽 모두 약점을 극복하고 있기 때문에, 운전 감각에 대해서는 한계 영역 외에서는 큰 차이가 생기기 어려워졌다.[8]

트럭, 일본의 경트럭이나 원 박스형 상용차와 같은 "캡오버형"이나 리어 엔진 버스에서는 그 특성상 화물·객실 공간을 충분히 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 화물이나 여객 자체를 점착 중량으로 이용하여 트랙션을 확보하기 때문에, 원칙적으로 후륜 구동이다.[8]

현대의 사륜 자동차에서는 위와 같은 이유로, 스포츠카나 대형 고급차, 상용차에 널리 사용되고 있다. 과거에는 소형의 대중차에서도 주류였지만, 실용성·경제성에서 유리한 전륜 구동에 밀려, 소형~중형 클래스에서는 절멸에 가까운 상황에 있다. 한편 2010년대 후반 이후, 엔진의 배치에 얽매일 필요가 없는 EV가 유럽 각국의 국책에 의해 주목받게 되면서, 소형 승용차에서도 후륜 구동을 재검토하는 기운이 생겨나고 있다.[8]

3. 1. 프론트 엔진 리어 드라이브 방식 (FR)

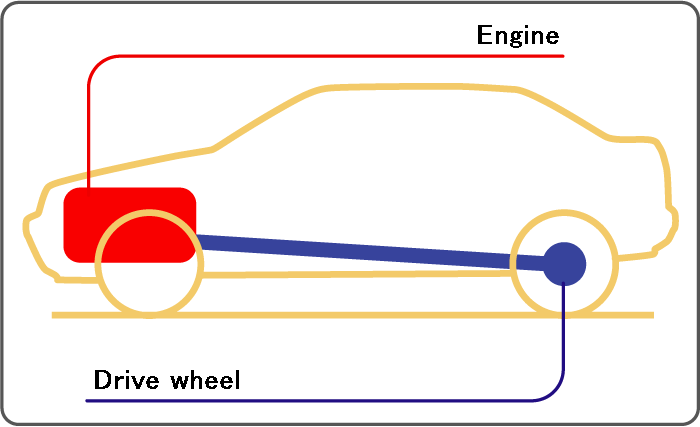

프론트 엔진 후륜구동(FR) 방식은 엔진이 차량 앞쪽에 있고, 뒷바퀴로 동력을 전달하여 차량을 움직이는 방식이다. 승용차와 상용차에 널리 쓰이는 방식이며, 엔진은 보통 세로로 배치된다.[8]

승용차에서는 주로 엔진이 큰 대형차나 스포츠카에 많이 사용된다. 짐을 운반하는 트럭의 경우에도 전륜구동(FF) 방식의 이점이 크지 않기 때문에 일반적으로 FR 방식을 사용한다.

19세기 말, FR 방식은 프랑스의 에밀 르바소(Émile Levassor)가 발명한 '시스템 파나르'로부터 시작되었다.[8] 이 방식은 차체를 낮출 수 있고, 운동 성능, 정숙성, 공간 효율성을 크게 향상시켜 1910년대부터 1970년대까지 승용차의 주류로 자리 잡았다.

1973년 아랍 석유 금수 조치와 1979년 유류 위기 이후, 미국의 FR 차량 대부분이 전륜구동(FF) 방식으로 전환되었다.[1] 그러나 호주에서는 FR 차량이 여전히 인기를 유지했으며, 홀덴 코모도어와 포드 팔콘은 2010년대 후반까지 높은 판매량을 기록했다. 유럽에서는 전륜구동이 소형차를 중심으로 대중화되었지만, 메르세데스-벤츠, BMW, 재규어와 같은 고급 브랜드들은 FR 방식을 유지했다.[4]

21세기에는 FF 방식이 대부분의 자동차에 적용되고 있지만, FR 방식은 대형 스포츠 유틸리티 차량을 중심으로 다시 주목받고 있다. 특히 전기 자동차의 경우, 후륜구동(RWD) 레이아웃이 다시 일반화되고 있는데, 이는 전자식 주행 안정화 장치가 핸들링 문제를 크게 상쇄하기 때문이다. RWD 레이아웃을 사용하는 전기 모델로는 테슬라 모델 3, 폭스바겐 ID.4, 기아 EV6의 싱글 모터 변형 모델 등이 있다.[5]

FR 방식의 장점은 다음과 같다.

- 구조가 간단하여 정비가 용이하다.[8]

- 보닛형의 경우, MR, RR 방식에 비해 실내 공간을 넓게 확보하기 쉽다.

- 전후 무게 배분을 50:50에 가깝게 맞추기 쉬워, 안정적인 핸들링을 구현할 수 있다.

- NVH를 개선하기 쉽다.

- 클러치 킥 등의 조작을 통해 드리프트나 파워 슬라이드를 비교적 쉽게 할 수 있다.

FR 방식의 단점은 다음과 같다.

- 세단, 스테이션 왜건 등의 경우, 프로펠러 샤프트 때문에 뒷좌석 중앙 바닥에 융기가 생겨 실내 공간이 좁아진다.

- 트랙션 성능, 안정성, 승차감을 모두 만족시키는 서스펜션 설계를 하기 어렵다.

- 프로펠러 샤프트 때문에 구동 손실 및 무게가 증가하여 연비가 나빠진다.

- 엔진 출력이 낮은 경우, FF 차량에 비해 가속 성능이 떨어질 수 있다.

- 뒷좌석 및 트렁크 공간이 좁아진다.

- 오버 스티어가 발생하기 쉽고, 악천후나 거친 노면에서 미끄러지기 쉬워 조종 안정성이 떨어진다.

- 눈길이나 결빙 노면에서 구동륜에 걸리는 하중이 적어 헛바퀴가 돌기 쉽다.[9]

- 고출력화에 한계가 있다.[10]

3. 2. 미드십 엔진 리어 드라이브 방식 (MR)

미드십 엔진 리어 드라이브 방식(약칭 MR)은 엔진을 앞 차축과 뒤 차축 사이, 즉 차체 중앙 가까이에 배치하고 뒷바퀴를 구동하는 방식이다. 엔진 위치가 차실 앞쪽인지 뒤쪽인지에 따라 각각 프론트 미드십 또는 리어 미드십이라고도 불린다. FF 미드십은 미드십이라기보다는 전륜구동의 일종으로 분류된다.오토바이는 좌석 아래에 엔진을 수납하는 구조상 기본적으로 이 구동 형식이다.

19세기 말, 자동차가 막 발명되어 마차의 연장선상에 있었을 당시에는 거주 공간 바로 아래에 엔진을 놓는 타입의 MR이 주류였다.

- 자동차 부품 중 가장 무거운 엔진을 차축 사이에 배치함으로써 무게 밸런스가 매우 안정되고, 관성 모멘트가 작아져 회두성이 향상된다. 하지만, 일단 밸런스를 잃으면 자세를 바로잡을 여유 없이 스핀 아웃하기 쉽다는 단점과 표리일체이다. 또한 프론트(=조향륜)의 하중이 부족해지기 쉬우므로, 퀵한 코너링에는 일정 수준의 숙련이 필요하다.

- RR에서도 언급되지만, 엔진이 차체 후방에 위치하기 때문에 주행풍을 받기 어려워 스포츠카 등에서는 과열되기 쉽다는 단점이 있다.

- 보닛형 승용차에서는 차실이 엔진에 압박을 받는다는 단점과, 운동 성능이라는 장점의 조합으로 인해, 시판차에서 채택되는 경우는 2인승 스포츠카가 대부분이다. 이때 대형 엔진을 채용하는 경우에도, 보행자 안전 기준에 저촉되지 않는 한 보닛을 낮게 할 수 있으며, 나아가 차고 자체를 낮게 할 수 있다는 점도 장점으로 작용한다.

- 경자동차의 경우, 엔진이 소형이기 때문에 뒷좌석 시트 아래나 해치백 차의 러기지 공간 아래에 엔진을 수납하는 예도 있으며, 혼다의 경상용차나 미쓰비시 i가 MR을 채용하고 있다. 또한 원박스카에서는 초대 토요타 에스티마가 언더 플로어 형식의 MR 레이아웃을 채용하고 있었다.

- 르노 5 터보와 르노 클리오 V6(일본명: 루테시아 V6)는 FF의 해치백을 기반으로, 뒷좌석으로 엔진을 이동시킴으로써 MR화를 실현하고 있다. 비슷한 예로, 피아트 128의 횡치 FF 파워트레인을 그대로 후륜으로 이설하여 반전시킨 피아트 X1/9가 있다.[11] 또한 마찬가지로, 횡치 FF용 플랫폼을 반전시켜 개발된 차종도 여럿 존재한다.

- 그 특성을 최대한 살릴 수 있는 레이싱카에서는 가장 정통적인 형식이며, 현대의 포뮬러카와 프로토타입 레이싱카는 극히 소수의 예외를 제외하고 모두 MR이다. 또한 시판차를 기반으로 하는 카테고리에서도, 규칙으로 인정되는 경우에는 다른 구동 형식에서 MR로 변경하는 경우가 많다. 한계 근처에서의 컨트롤의 어려움 때문에, 드리프트 경기에서는 기피된다.

3. 3. 리어 엔진 리어 드라이브 방식 (RR)

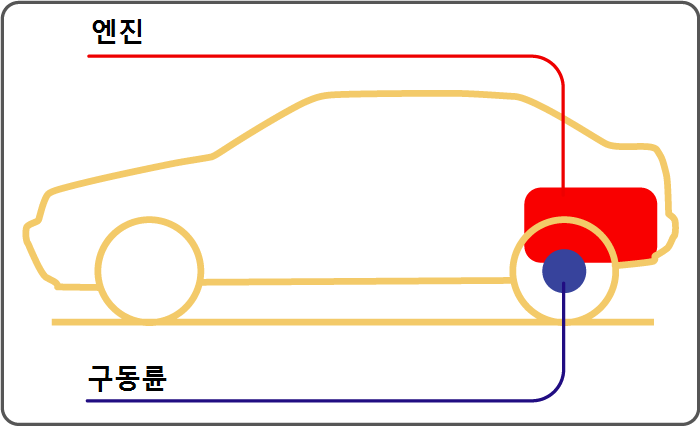

리어 엔진 리어 드라이브(Rear engine, Rear drive, RR) 방식은 엔진을 차체 뒷부분(뒤 차축보다 뒤)에 배치하여 후륜(뒷바퀴)을 구동하는 방식이다.

- 구동륜(뒷바퀴)에 걸리는 하중이 커서 발진 시, 트랙션(구동력 배분·전달) 성능이 매우 뛰어나다. 제동 시에도 4개의 바퀴에 하중이 균형 있게 걸려 매우 안정된 성능을 발휘한다. 포르쉐의 브레이크 성능이 세계적인 평가를 받는 이유도 RR 방식의 특성과 관련이 있다. (포르쉐는 자사의 거의 모든 차종에 RR 방식을 채용하고 있다.)

- 앞바퀴의 조종성을 확보하면서 실내 공간을 넓힐 수 있지만, 고속 주행 시 안정성은 좋지 않다. 차체 앞부분의 무게가 가벼워 승용차와 스포츠카의 경우 바람의 영향을 가장 받기 쉽다. 이 때문에 현재는 포르쉐(슈퍼카) 등 일부 제조사에서만 승용차에 RR 방식을 채택하고 있다.

- 제2차 세계 대전 이후 소형차에서 RR 방식이 유행하기도 했지만, 고속화 및 중량 증가에 대응하기 위해 대형화된 프론트 서스펜션과 브레이크에 공간을 빼앗겨 트렁크 용량 확보가 어려워졌다. 또한, 특수한 운동 특성 때문에 인기가 점차 줄어들었다.

- 크기가 큰 엔진을 뒤쪽에 설치하여 운전석을 높이지 않고도 바닥 면적을 확보할 수 있어, 현재는 대형 버스에만 적용되고 있다.

RR 방식은 단순히 리어 엔진이라고도 불리며, 차체 뒤쪽(후륜 차축보다 뒤)에 엔진을 배치하고 뒷바퀴를 구동하는 방식이다. 운전석보다 뒤쪽에 엔진을 탑재하는 구조상, 특징은 MR과 공통되는 부분이 많다.

- 구동륜에 걸리는 하중이 크고, 발진 시의 트랙션이 매우 뛰어나다. 브레이크 시에도 4개의 바퀴에 하중이 균형 있게 걸려 매우 안정된 성능을 발휘한다. 포르쉐 911의 브레이크 성능이 세계적인 평가를 받는 이유는 그 품질 외에도 RR 방식이며, 엔진의 중심이 낮은 수평대향 엔진이라는 점도 관계가 있다.

- 앞바퀴의 조종성을 확보하면서 실내 공간을 넓게 확보할 수 있지만, 차체 뒤쪽에 무거운 부품이 집중되어 있고, 조향에 필요한 앞바퀴의 하중이 가벼워지기 쉬워 고속 주행 시 안정성이 좋지 않다. 안정성을 확보하려면 높은 차체 강성과 제작 정밀도가 필요하며, 이 때문에 현재는 승용차로서는 포르쉐 911 등 일부에서만 채용되고 있다.

- 가속 시에는 앞쪽 하중 부족으로 앞바퀴의 접지력을 충분히 활용하지 못해 언더스티어가 강해지는 반면, 앞쪽 하중이 걸리는 제동 시에는 반대로 오버스티어가 발생한다. 오버스티어가 발생하면 무거운 뒤쪽이 원심력으로 회전하기 때문에 제어하기 어렵다.

- MR과 달리 실내 공간을 넓게 확보할 수 있어, 제2차 세계 대전 후 소형차에서 이 방식이 유행했고, 일본 경자동차에서도 전성기를 누렸지만, 고속화 및 중량 증가에 대응하기 위해 대형화된 프론트 서스펜션과 브레이크에 공간을 빼앗겨 트렁크 용량 확보가 어려워졌고, 특수한 운동 특성으로 인해 점차 쇠퇴했다.

- 엔진을 뒤쪽에 설치하기 때문에 운전석을 높이지 않아도 바닥 면적을 확보할 수 있어 버스에서는 주류가 되고 있다. 또한, 소음과 진동의 원인인 엔진이 차체 뒤쪽에 있어 실내를 비교적 조용하게 할 수 있다는 부차적인 효과도 있다. 비슷한 형태의 자동차로는 스바루 360과 그 확대판인 스바루 도밍고는 경자동차원박스・트럭으로서는 드문 RR 레이아웃이었다.

- 해치백 소형 승용차로서는 폭스바겐 비틀의 초대가 RR을 채용하고 있었다. 최근에는 2016년에 완전 변경(풀 모델 체인지)된 르노 트윙고, 2020년 출시된 신형 EV 혼다 e가 RR 레이아웃이다.

- 랠리에서는 1950~1970년대에 FF와 함께 맹위를 떨쳐, "프로펠러 샤프트가 있는 차로는 이길 수 없다"라는 징크스를 만들어낼 정도였다. 그러나 기반이 되는 RR 차량이 격감하고, 고출력 FR 차량이 등장하면서 징크스도 사라져갔다.

- 북미의 사막 레이스에서는 1970년대부터 현재까지 RR 방식의 비틀이나 911의 부품을 유용하여 버기카로 만드는 것이 개인 레이서들의 주류가 되고 있다.

- 파워 스티어링 보급 이전에는 파워 스티어링 없이도 핸들이 비교적 가벼운 장점이 있었다.

4. 장점 및 단점 (FF 방식과 비교)

후륜구동(FR) 방식은 전륜구동(FF) 방식과 비교하여 다음과 같은 장단점을 가진다.

'''장점'''

- 스티어링 휠 조작이 쉽고 회전반경이 작아 드리프트가 가능하다.

- 자동차 핸들링 성능이 우수하여 대형 승용차, 스포츠카, 트럭 등에 많이 사용된다.

- 무게 배분을 1:1로 균일하게 맞추기 유리하다.

- 급가속 시 후륜의 접지력이 향상되어 고출력 엔진 차량에 적합하다.

- '''피쉬테일'''이나 '''토크 스티어''' 현상이 발생하지 않는다.

'''단점'''

- 전륜구동 방식보다 부품 수가 많아 생산 단가가 높고 차량 가격이 비싸다.[12]

- 서스펜션 설계가 어렵고, 차종별 시뮬레이션 및 실험에 많은 시간이 소요된다.

- 눈·비 등의 악천후나 거친 노면에서 주행 안정성이 떨어진다.[12]

- 엔진과 변속기 위치 때문에 정비성이 떨어진다.

- 차체가 크고 무거워 연비가 떨어진다.

4. 1. 장점

- 스티어링 휠을 꺾기가 훨씬 수월하며, 회전반경이 작다. 그래서 드리프트가 가능하다.

- 자동차 핸들링의 성능이 좋으므로 대형 승용차, 스포츠카, 트럭에 채택된다.

- 조향, 구동 기능을 앞, 뒷바퀴로 분산시킬 수 있다. 따라서 자동차의 전후 무게 배분을 1:1로 균일하게 맞추기에 유리하다.

- 대형 승용차의 경우, 뒷좌석의 승차감이 전륜구동 자동차보다 좋다.

- 전륜구동과는 달리 다기통 엔진에 대응이 가능하다.

- 언덕길, 눈길, 빙판길, 비포장 도로에서의 발진성능이 전륜구동방식보다 현저하게 뛰어나다.

- 급가속 시, 무게 중심이 후륜쪽으로 이동하는데, 이 때, 후륜구동 방식의 자동차는 가속하면 할수록 접지력이 더 좋아지는 효과가 있다. 반대로 전륜구동 방식의 자동차는 급가속 시, 접지력이 떨어지게 된다. 따라서 고출력 엔진이 채택되는 차량의 경우 거의 후륜구동 방식이다.

- '''피쉬테일'''(물고기의 꼬리처럼 자동차의 뒷부분이 요리조리 흔들리는 현상)이나, '''토크 스티어'''(급가속 시, 자동차가 한쪽으로 쏠리는 현상)가 발생하지 않는다. 후륜구동 기반의 자동차는 엔진의 구동력이 자동차의 정 가운데를 관통하는 프로펠러 샤프트로 연결되어 디퍼런셜 기어와 드라이브 샤프트로 구동력이 후륜에 전달되는데, 이 드라이브 샤프트의 좌우 길이 차이로 인하여 발생하는 '''피쉬테일'''이나 '''토크 스티어''' 현상이 발생하지 않는다. 전륜구동 방식의 차량은 프로펠러 샤프트가 한쪽으로만 쏠려 있어서 드라이브 샤프트의 좌우 길이가 다르기 때문에 토크 스티어가 발생하게 된다.

- 전륜은 조향, 후륜은 구동으로 앞뒤 바퀴의 역할을 분담할 수 있다. 따라서 타이어 성능에 여유가 생겨 더 고출력의 엔진을 탑재할 수 있다.

- 프론트에 구동계를 설치하지 않아 경량화가 가능하며, 설계의 자유도도 증가한다. 이로 인해 전륜의 조향각을 크게 할 수 있어 최소 회전반경이 작다. 게다가 핸들링에 경쾌함을 주기 쉽다.

- 브레이킹 시 앞으로 하중이 쏠리는 현상이 적어 차체 자세 변화가 적고, 후륜 타이어의 그립을 효과적으로 활용하기 쉽다.

- 가속 시 관성의 법칙에 의해 후방으로 하중이 실리므로, 특히 건조한 포장도로에서 직진 시 트랙션에 유리하다.

- 후륜 구동을 기반으로 하는 사륜구동차의 경우, 프론트 부분에 추가되는 부품이 최소한으로 끝나기 때문에 전륜 구동에 비해 제조 비용이 저렴하다.

4. 2. 단점

- 전륜구동 방식보다 부품이 많이 필요하므로 생산 단가가 높고, 차량 가격이 비싸다.[12]

- 트랙션 성능과 온·오프로드 안정성을 모두 만족시키는 서스펜션 설계가 어렵고, 차종별 시뮬레이션 및 실험에 많은 시간이 소요된다.

- 리어 서스펜션, 디퍼렌셜 기어, 프로펠러 샤프트 등으로 인해 전기차를 제외하고 공간이 좁아진다.[12]

- 동력 전달 거리가 길어 전륜구동 방식보다 연비가 낮아 유지 비용 부담이 크다.[12]

- 바람의 영향을 쉽게 받고, 가벼운 후륜이 무거운 차체 앞부분을 미는 구조로 인해 미끄러지기 쉬우며, 눈·비 등의 악천후나 거친 노면에서 주행 안정성이 떨어진다.[12] 특히 미끄러운 노면에서 취약하다.

- 감속 시 차체 앞부분에 하중이 쏠려 회생제동 효율이 낮아 친환경 차량에 부적합하다.

- 눈길이나 빙판길에서 전륜구동보다 구동륜에 가해지는 하중이 가벼워 헛돌기 쉽고, 움푹 파인 곳에 빠지면 빠져나오기 어렵다. 기온이 낮은 지역에서는 트렁크에 짐을 실어 후륜 타이어 하중을 늘리기도 한다.[12] (단, 스노우 타이어 장착으로 해결 가능)

- 엔진과 변속기가 엔진룸에서 1열 실내 공간 아래까지 이어지는 구조로 인해 정비성이 떨어진다.

- 엔진룸이 커야 하고, 차체가 크고 무거워 연비가 떨어진다.

- 차종 변경이 어렵다.

- 승용차에서 주로 사용되는 전륜구동 차량과 공유 가능한 부품이 적고, 부품 수가 많아 비용이 증가한다.

- 뒷바퀴가 차량을 미는 형태이므로 직진 안정성이 떨어진다.

- 보닛형 차량의 경우, 구동계가 거주 공간이나 짐칸을 침범한다.

- 토요타 하이 에이스, 닛산 카라반, 마쓰다 봉고 등의 상용 밴 및 4륜구동 차량을 제외한 대부분의 경트럭은 적설 또는 결빙 노면의 언덕길에서 미끄러져 올라가지 못할 수 있다. 따라서 눈길 주행 시에는 뒷바퀴 하중을 늘리고 타이어 체인, 스파이크 타이어, 또는 LSD(차동 제한 장치)를 장착해야 한다.[7]

5. 대한민국 현황 및 전망

대한민국에서는 현대자동차와 기아자동차가 고급 세단 및 스포츠카 모델에 후륜구동(FR) 방식을 적용하고 있다. 특히, 현대자동차그룹은 제네시스 브랜드를 통해 후륜구동 기반의 고급차 시장을 공략하고 있다. 제네시스 쿠페와 세단, 에쿠스, 기아 쿼리스 등이 대표적인 후륜구동 모델이다.[5]

전기 자동차 시대가 도래하면서 후륜구동 방식은 새로운 전기를 맞이하고 있다. 전기차는 엔진 배치에 제약이 적고, 후륜구동 방식이 제공하는 주행 성능 및 효율성 등의 장점이 부각되고 있다. 테슬라 모델 3, 폭스바겐 ID.4, 기아 EV6의 싱글 모터 변형 모델 등이 후륜구동 방식을 채택한 대표적인 전기차 모델이다.[5] 이러한 추세에 따라 향후 더 많은 전기차 모델에 후륜구동 방식이 적용될 것으로 전망된다.

참조

[1]

웹사이트

Comparison Test: Front-Wheel Drive Vs. Rear-Wheel Drive

http://www.popularme[...]

Popular Mechanics

2004-09-13

[2]

웹사이트

2005 Ford Mustang - Popular Hot Rodding Magazine

https://web.archive.[...]

Popularhotrodding.com

[3]

웹사이트

VehicleVoice News: Ford Panther Platform - Why Good Enough Isn't

https://web.archive.[...]

[4]

웹사이트

Automaker Ratings

https://web.archive.[...]

Rearwheeldrive.org

[5]

웹사이트

EVs Are Ushering in the Return of Rear-Wheel Drive, and Here's Why

https://www.motortre[...]

2024-05-03

[6]

웹사이트

日本産業標準調査会:データベース-JISリスト

https://www.jisc.go.[...]

2021-10-18

[7]

문서

[8]

웹사이트

第20回:前輪駆動の衝撃 新興企業シトロエンの挑戦

https://www.webcg.ne[...]

2021-04-18

[9]

뉴스

雪道に乗り捨てられたフェラーリ・ベンツ・BMW、後輪輸入車の屈辱=韓国

https://japanese.joi[...]

2021-01-09

[10]

웹사이트

新型コルベットが「伝統のFR」を捨てた理由

https://toyokeizai.n[...]

2021-08-16

[11]

웹사이트

フィアットX1/9…記憶に残るミドシップ車

https://gazoo.com/ar[...]

2018-05-09

[12]

서적

자동차 섀시

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com