데미우르고스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

데미우르고스는 그리스어로 '장인' 또는 '기능공'을 의미하며, 플라톤 철학에서 물질 세계를 창조한 존재를 지칭하는 개념이다. 플라톤은 저서 '티마이오스'에서 데미우르고스를 선량한 존재로 묘사하며, 우주와 인간을 창조하는 역할을 부여했다. 이 개념은 유대교와 기독교 사상에도 영향을 미쳤으며, 특히 영지주의에서는 물질 세계를 창조한 자, 즉 조물주를 가리키는 용어로 사용되었다. 신플라톤주의에서는 데미우르고스를 '누스'로, 즉 신의 마음으로 해석하며, 플라톤의 철학과 아리스토텔레스의 철학을 조화시키려는 시도가 이루어졌다. 영지주의는 데미우르고스를 악의 근원으로 보았으며, 플로티누스는 이러한 영지주의적 시각을 비판했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 데미우르고스 - 얄다바오트

얄다바오트는 영지주의에서 물질 세계를 창조한 악의적인 데미우르고스로 묘사되며, 소피아의 아들로 인간을 속박하고 구원하려는 존재로, 유대교의 야훼와 동일시되기도 한다. - 영지주의의 신 - 아브라삭스

아브라삭스는 초기 기독교 교부들의 저술에 등장하는 신화적 존재로, 바실리데스 교의에서 중요한 위치를 차지하며, 대아르콘, 최고신, 아이온 등 다양한 해석과 함께 나스티시즘 문헌에서 플레로마의 최외각부에 거주하는 아이온으로 묘사된다. - 플라톤 - 선분의 비유

선분의 비유는 플라톤이 제시한 지식의 단계를 설명하는 비유로, 가시계와 가지계로 지식의 수준을 나누어 형이상학적 틀을 보여준다. - 플라톤 - 아테네 학당

라파엘로의 프레스코화 《아테네 학당》은 플라톤과 아리스토텔레스를 중심으로 고대 그리스 철학자들과 과학자들을 묘사하여 인간 이성과 지식 추구를 찬양하는 르네상스 인문주의적 이상을 표현하고 있다.

2. 플라톤 철학과 신플라톤주의

플라톤은 소크라테스적 대화편인 티마이오스에서 데미우르고스를 자주 언급한다. 데미우르고스는 물질 세계를 "만들고 형성한" 존재로, 무조건적으로 선량한 존재로 묘사된다. 따라서 데미우르고스는 가능한 한 좋은 세계를 바랐다고 한다. 플라톤은 우주가 되기가 있음을 닮도록 만드는 원인이 필요했기 때문에 데미우르고스가 필요했다고 주장한다.[1]

3세기 플로티누스를 비롯한 후기 플라톤주의 학자들은 데미우르고스에 대한 이해를 더욱 명확히 했는데, 이를 신플라톤주의라고 부른다. 플로티누스는 발출설에서 비창조적인 두 번째 원인을 언급하며, 이는 피타고라스의 이원론과 관련이 있다. 그는 플라톤의 데미우르고스와 아리스토텔레스의 ''에네르게이아''를 조화시키려 했다.[9] 데미우르고스이자 정신(''누스'')은 인간 의식의 존재론적 구성에서 중요한 부분이며, 플라톤적 실재론(이데아주의) 내에서 실체 이론을 설명하는 데 사용된다.

신플라톤주의에서 데미우르고스는 ''누스''(신의 마음)이며, 다음 세 가지 질서 원리 중 하나이다.

- ''아르케''(ἀρχή|아르케grc) – 모든 것의 근원

- ''로고스''(λόγος|로고스grc) – 외관 아래에 숨겨진 근본적인 질서

- ''하르모니아''(harmonia|하르모니아grc) – 수학에서 수적인 비율

2. 1. 플라톤과 《티마이오스》

플라톤은 소크라테스적 대화편인 티마이오스(28a 이하)에서 데미우르고스를 자주 언급한다. 기원전 약 360년경에 저술된 티마이오스에서 주인공은 데미우르고스를 물질 세계를 "만들고 형성한" 존재로 묘사한다. 티마이오스는 데미우르고스를 무조건적으로 선량한 존재로 묘사하며, 따라서 데미우르고스는 가능한 한 좋은 세계를 바란다고 말한다. 그의 작업 결과는 별, 행성 및 전통 종교의 신들과 같은 하위 신들이 존재하는 살아있는 신으로서의 우주이다. 플라톤은 우주가 되기가 있음을 닮도록 만드는 원인이 필요했기 때문에 데미우르고스가 필요했다고 주장한다.[1] 티마이오스는 헤시오도스의 신통기 속 우주론을 철학적으로 조화시킨 것으로, 헤시오도스와 호메로스를 융합적으로 조화시킨다.[2][3][4] 다른 학자들은 플라톤의 신학이 "특정한 시적 또는 종교적 전통에 매이지 않고 광범위한 문화적 지평을 불러일으킨다"고 주장한다.[5] 더욱이 플라톤은 데미우르고스가 인간을 창조한 소위 "하위" 신들을 창조했다고 믿었다.[6] 일부 학자들은 하위 신들이 제우스와 헤라와 같은 전통 신화의 신들이라고 주장한다.[7]『티마이오스』에 기록된 신화는 초월적인 선한 창조신인 데미우르고스가 자신의 모습을 본떠 우주를 창조했다는 것인데, 이러한 생각은 유대교 사상가인 알렉산드리아의 필로와 이단으로 간주되기도 했던 기독교 사상가 오리게네스에게 영향을 미쳤다. 그들은 『티마이오스』에 기록된 비유적인 우화가 『구약성서』와 조화를 이루는 것이 아닌가 하고 생각했다.

2. 2. 중기 플라톤주의

아파메아의 누메니우스의 신피타고라스주의 우주 발생론에서, 데미우르고스는 지성적 존재와 감각적 존재의 누스(nous)(지성)로서 두 번째 신이다.[8] 중기 플라톤주의와 신피타고라스주의는 서로 겹치는 부분이 있으며, 둘 다 기원전 1세기 초에 시작하여 서기 2세기 말 또는 3세기까지 이어졌다.2. 3. 신플라톤주의

3세기 플로티누스를 비롯한 후기 플라톤주의 학자들은 데미우르고스에 대한 이해를 더욱 명확히 했는데, 이를 신플라톤주의라고 부른다. 플로티누스는 발출설에서 비창조적인 두 번째 원인을 언급하며, 이는 피타고라스의 이원론과 관련이 있다. 그는 플라톤의 데미우르고스와 아리스토텔레스의 ''에네르게이아''를 조화시키려 했다.[9] 데미우르고스이자 정신(''누스'')은 인간 의식의 존재론적 구성에서 중요한 부분이며, 플라톤적 실재론(이데아주의) 내에서 실체 이론을 설명하는 데 사용된다. 플로티누스는 그리스 신화의 만신전에서 데미우르고스(''누스'')를 제우스와 동일시했다.[10]신플라톤주의에서 데미우르고스는 ''누스''(신의 마음)이며, 다음 세 가지 질서 원리 중 하나이다.

- ''아르케''(ἀρχή|아르케grc) – 모든 것의 근원

- ''로고스''(λόγος|로고스grc) – 외관 아래에 숨겨진 근본적인 질서

- ''하르모니아''(harmonia|하르모니아grc) – 수학에서 수적인 비율

누메니우스와 플로티누스의 ''엔네아데스'' 이전에는 플라톤 저술 중 어떤 것도 플라톤의 ''티마이오스''의 풍유에서 데미우르고스를 존재론적으로 명확히 하지 않았다. 그러나 데미우르고스의 개념은 플로티누스 이전에 기독교 작가 유스티누스의 저술에서 다루어졌는데, 그는 누메니우스의 저술을 바탕으로 데미우르고스에 대한 이해를 구축했다.[16]

2. 3. 1. Henology (일자론)

플라톤은 신의 첫 번째이자 가장 높은 측면을 '하나'(Τὸ Ἕν|To Hengrc), 근원, 또는 일자로 묘사했다.[11] 이것은 데미우르고스 위에 있는 신이며, 데미우르고스의 행위를 통해 나타난다. 일자는 그 풍요로움으로 인해 자기 자신에게 넘쳐흘러 자기 성찰을 야기하여, 그 "불확정적인" 생명력에서 데미우르고스 또는 ''누스''(의식)을 창발시켰다.[12] 플로티누스는 이 불확정적인 생명력의 자기 성찰을 "데미우르고스" 또는 창조주라고 불렀다. 두 번째 원리는 비감각적인 힘 또는 ''동력''의 반영으로서의 조직이며, 이 또한 하나 또는 일자라고 불린다. 이원론은 하나에 의해 창발된 ''에네르게이아''(energeiagrc)이며, 그것은 ''누스'', 데미우르고스, 마음, 의식이라고 불리는 작업, 과정 또는 활동으로서, 불확정적인 생명력을 물질 세계, 우주, 코스모스라고 불리는 경험으로 조직한다. 플로티누스는 또한 ''엔네아데스''에서 무 또는 비존재와 물질의 동일성을 설명한다.[13] 이것은 관념론의 개념, 즉 "마음" 또는 ''누스'' 외부에는 아무것도 없다는 개념을 더 정확하게 표현하는 것이다(비슷한 개념으로 범신론 참조).플로티누스의 플라톤주의적 관념론 형태는 데미우르고스, ''누스''를 힘(''동력'')을 의식적인 현실로 질서 짓는 인간 내면의 사색 능력(''에르곤'')으로 다룬다.[14] 그는 이를 통해 플라톤의 진정한 의미를 밝혔다고 주장했다. 그가 플라톤 학파의 전통으로부터 배운 이 교리는 아카데미 외부 또는 플라톤의 저술에는 나타나지 않았다. ''누스''(의식의 발현)로서의 창조주 신에 대한 이러한 전통은 누메니우스와 같은 플로티누스 이전 철학자들의 저술에서 확인할 수 있으며, 히브리와 플라톤의 우주론 사이의 연관성도 있다(필론 참조).[15]

신플라톤주의의 데미우르고스는 ''누스''(신의 마음)이며, 세 가지 질서 원리 중 하나이다.

- ''아르케''(ἀρχή|아르케grc) – 모든 것의 근원

- ''로고스''(λόγος|로고스grc) – 외관 아래에 숨겨진 근본적인 질서

- ''하르모니아''(harmonia|하르모니아grc) – 수적인 비율 수학에서.

누메니우스와 플로티누스의 ''엔네아데스'' 이전에는 플라톤 저술 중 어떤 것도 플라톤의 ''티마이오스''의 풍유에서 데미우르고스를 존재론적으로 명확히 하지 않았다. 그러나 데미우르고스의 개념은 플로티누스 이전에 기독교 작가 유스티누스의 저술에서 다루어졌는데, 그는 누메니우스의 저술을 바탕으로 데미우르고스에 대한 이해를 구축했다.[16]

2. 3. 2. 암브리키우스

후대의 신플라톤주의자 암브리키우스는 "절대자(The One)"의 역할을 바꾸었는데, 이는 사실상 제2원인 또는 이원성으로서의 데미우르고스의 역할을 바꾼 것과 같았고, 이것이 암브리키우스와 그의 스승인 포르피리우스 사이의 갈등 원인 중 하나였다.[17]암브리키우스의 이론에서 데미우르고스의 개념은 초월적이고 불가침한 "절대자(The One)" 또는 근원과 결합된다. 이 체계의 정점에서 근원과 데미우르고스(물질 영역)는 ''헤노시스'' 과정을 통해 공존한다.[17] 암브리키우스는 절대자를 그 첫 번째 원리 또는 발현이 지성(누스, ''nous'')인 단자(monad)로 묘사하는데, 그 뒤를 따르는 "다수(the many)" 가운데 지성 또는 영혼(프쉬케, ''psyche'')을 생성하는 두 번째, 초존재적 "절대자"가 있다.

"절대자"는 더 나아가 지성의 영역으로 분리되는데, 첫 번째이자 상위 영역은 사유의 대상이고, 후자의 영역은 사유의 영역이다. 따라서 삼원론은 이해 가능한 누스, 지성적인 누스, 그리고 ''프쉬케''로 구성되어 아리스토텔레스의 ''actus'' and ''potentia'' (실재와 잠재력)의 동자이동자와 플라톤의 데미우르고스의 여러 헬레니즘 철학 학파의 조화를 더욱 이룬다.

그런 다음 이 지성적 삼원론 안에서 암브리키우스는 데미우르고스에게 세 번째 계급을 부여하여 완전하거나 신성한 누스와 동일시하며, 지성적 삼원론을 헵타드(hebdomad, 순수 지성)로 승격시킨다.

플로티누스의 이론에서 누스는 지성적 매개를 통해 자연을 생성하므로, 지성화된 신들을 세 영혼의 신들의 삼원론이 따른다.

3. 영지주의

영지주의는 최고의, 알 수 없는 신 또는 최고 존재와 물질의 창조주인 데미우르고스를 구분한다. 일부 영지주의 전통에서는 데미우르고스를 히브리어 성경의 신인 야훼와 동일시하기도 한다.[18]

여러 영지주의 체계에서 데미우르고스는 최고 존재의 의지에 반대하는 존재로 나타난다. 그의 창조는 신성한 측면을 물질에 가두려는 악의적인 의도를 가진 것으로 묘사되기도 하고, 단순히 무능하거나 어리석은 존재로 묘사되기도 한다. 데미우르고스는 신성한 세계(플레로마)를 복제하려 했지만, 희미한 기억만을 가지고 있었기 때문에 근본적으로 결함이 있는 결과를 낳았다. 이러한 관점에서 데미우르고스는 악의 문제에 대한 해결책으로 제시된다. 신성한 존재는 전지전능하지만, 물리적 세계를 지배하는 데미우르고스는 그렇지 않기 때문이다.[18]

그리스어에서 "장인·기능공"을 뜻하는 데미우르고스라는 단어는 영지주의에서 물질 세계를 창조한 "조물주"를 가리키는 데 사용되었다. 플라톤의 『티마이오스』에 나오는 신화는 초월적인 선한 창조신인 데미우르고스가 자신의 모습을 본떠 우주를 창조했다는 내용을 담고 있으며, 이는 유대교 사상가 알렉산드리아의 필로와 기독교 사상가 오리게네스에게 영향을 주었다.

영지주의의 창조 신화에서는 데미우르고스가 플레로마의 아이온을 모방하여 세상과 인간을 창조했다. 그러나 영지주의 세계관에 따르면 세상과 인간은 불완전하며, "악"으로 가득 차 있다. 이는 데미우르고스의 능력 부족과 어리석음 때문이라고 여겨진다.

영지주의에서는 『구약성서』의 야훼를 자칭하는 데미우르고스를 "얄다바오트"라는 고유명사로 불렀다. 『구약성서』에서 어리석은 행위, 악행, 오만을 보이는 것은 "거짓 신", "하급신"인 얄다바오트라고 보았다. 얄다바오트는 "첫 번째 아르콘"으로, 그 외에도 다수의 아르콘이 존재하며 이들은 데미우르고스가 만들어낸 지상의 지배자이다.

데미우르고스와 아르콘은 완전한 아이온과 플레로마의 지고자에 비해 "하급신"으로 여겨진다. 인간의 비참함의 원인인 "육체"와 "영혼"은 데미우르고스가 창조했기 때문에 인간은 아르콘의 지배하에 있지만, 내면의 "영"을 통해 구원받을 수 있다고 보았다.

영지주의 신화에서는 데미우르고스가 물에 비친 "최고의 존재"를 자신의 모습으로 착각하여 인간을 창조했다고 한다.

3. 1. 천사

필로는 창세기의 "우리가 사람을 만들자"라는 표현을 근거로, 하느님이 다른 존재들을 통해 인간을 창조했다고 보았다.[20] 필로는 이를 통해 인간이 선과 악을 모두 행할 수 있는 이유를 설명하는데, 선의 기원은 하느님에게, 악의 기원은 창조를 도운 존재들에게 돌렸다.초기 영지주의 종파들은 창조를 천사들의 업적으로 돌렸으며, 일부는 창세기의 같은 구절을 사용했다.[21] 이레네우스는 시몬 마구스[23], 메난드로스[24], 사투르니누스[22]의 체계에서 천사들의 수를 일곱으로 계산했고,[25] 카르포크라테스의 체계도 언급했다. 바실리데스의 체계에서는,[26] 세상이 가장 낮은 천상을 차지하는 천사들에 의해 만들어졌다고 하며, 그들의 수장은 유대인들의 하느님으로, 그 백성을 애굽 땅에서 이끌어내 율법을 주었다고 한다. 예언은 수장이 아닌 다른 세계 창조 천사들에게 돌려진다.

히폴리토스가 확인한 라틴어 번역본에 따르면,[27] 이레네우스는 케린투스(에비온파의 영향을 보임)가 창조는 최고의 하느님과는 별개이며 그를 알지 못하는 힘에 의해 이루어졌다고 말한다. 테오도레토스[28]는 이레네우스를 인용하며 이를 복수형인 "힘들"로 바꾸었고, 살라미스의 에피파니우스[29]는 케린투스가 세상이 천사들에 의해 만들어졌다는 교리에서 카르포크라테스와 일치한다고 설명한다.

3. 2. 얄다바오트

아르콘주의, 세티아니즘, 오피트파 사상에서 세상의 창조는 일곱 아르콘의 무리에 의한 것이라고 설명되며, 그들의 이름도 제시되지만, 그 중에서도 가장 중요한 존재는 "얄다바오트"(Yaldabaoth영어, "얄타바오트" 또는 "이알다바오트"라고도 알려짐)이다.

''요한의 비밀서''(서기 120~180년경)에서 데미우르고스는 자신이 스스로 세상을 만들었다고 선언한다.[30] 그는 얄타바오트(Yaltabao트), 사클라스("어리석은 자"), 사마엘("눈먼 신")이라는 세 가지 이름을 가진 약한 아르콘("지배자")이다. 그는 교만하여 "나는 신이며 나 외에는 다른 신이 없다"라고 말하는데, 이는 자신의 힘의 기원을 알지 못하기 때문이다.

얄다바오트는 데미우르고스이자 인간의 창조자이지만, 위로부터 빛이 인간의 몸 속으로 들어와 영혼을 부여하자 질투심을 느낀다. 그는 낙원에서 지식의 열매를 금함으로써 인간의 지식을 제한하려고 한다. 모든 것이 완성될 때 모든 빛은 플레로마로 돌아갈 것이지만, 얄다바오트는 물질 세계와 함께 더 낮은 심연으로 떨어질 것이다.[31]

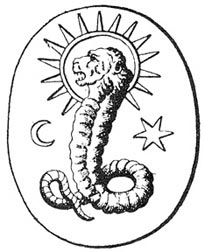

얄다바오트는 종종 "사자 얼굴의"(leontoeides) 존재로 불리며, 뱀의 몸을 가졌다고 한다. 데미우르고스는 또한[32] 불같은 성격을 지닌 것으로 묘사되며, 모세의 말을 그에게 적용한다. "우리 하나님 여호와는 불붙는 불이시다." 히폴리투스는 시몬이 비슷한 묘사를 사용했다고 주장한다.[33]

''피스티스 소피아''에서 얄다바오트는 이미 높은 지위에서 추락하여 혼돈 속에 거주하며, 그의 49명의 악마들과 함께 끓는 역청 강에서 악한 영혼들을 고문한다. 그는 사자 얼굴을 한 아르콘으로, 절반은 불꽃이고 절반은 어둠이다.

나그함마디 문서의 ''세계의 기원에 대하여''에서 얄다바오트의 세 아들은 야오, 엘로아이, 그리고 아스타파이오스로 나열되어 있다.[34]

"네브로"(반역자)라는 이름으로 얄다바오트는 위경인 ''유다 복음''에서 천사로 불린다. 그는 "우주, 혼돈, 그리고 저승"에서 처음 언급되는데, "혼돈과 [저승]을 다스리기 위해 [존재]하게 된" 열두 천사 중 하나이다. 그는 하늘에서 왔으며, 그의 "얼굴은 불꽃처럼 번쩍였고 [그의] 모습은 피로 더럽혀져 있었다"고 한다. 네브로는 그의 조수가 될 천사 사클라스 외에 여섯 명의 천사를 창조한다. 이 여섯 명은 다시 열두 명의 천사를 창조하며 "각각 하늘에서 한 부분을 받는다".

영지주의에서 『구약성서』에 등장하는 야훼라 자칭하는 데미우르고스는 고유명사로 "얄다바오트"라고 불렸다. 『구약성서』에서 어리석은 행위와 오만, 악행을 과시하는 것은 "거짓 신", "하급신"인 얄다바오트라고 하였다.

얄다바오트는 데미우르고스이자 "첫 번째 아르콘"이다. 어리석은 하급신은 알콘이라고 불리지만, 얄다바오트 외에도 다수 존재하며, 그들은 데미우르고스가 만들어낸 지상의 지배자이다. 알콘은 어리석고 오만한 하급신이지만, 인간에게는 두려운 존재이기도 하다.

데미우르고스와 여러 알콘이 "하급신"이라는 것은, 완전한 아이온과 플레로마의 지고자에 비교해서 하는 말이다. 인간의 비참함의 원인인 "육체"와 "영혼"은 데미우르고스가 창조한 것이므로, 인간은 이러한 부분에서 알콘의 지배하에 있다. 인간이 데미우르고스와 여러 알콘에 우월한 것은, 오직 그 내부에 있는 "영"에 있어서만이며, 이 내면의 "영"이야말로 "구원"의 근거이다.

3. 2. 1. 이름

아르콘주의, 세티아니즘, 오피트파 사상에서 세상의 창조는 일곱 아르콘의 무리에 의한 것이라고 설명되며, 그들의 이름도 제시되지만, 그 중에서도 가장 중요한 존재는 "얄다바오트"(Yaldabaoth, "얄타바오트" 또는 "이알다바오트"라고도 알려짐)이다.[30]''요한의 비밀서''(서기 120~180년경)에서 데미우르고스는 얄타바오트, 사클라스("어리석은 자"), 사마엘("눈먼 신")의 세 가지 이름을 가진 약한 아르콘("지배자")으로 묘사된다.[30]

"사마엘"은 히브리어로 "눈먼 신" 또는 "눈먼 자의 신"을 의미한다. 이 존재는 자신의 기원을 알지 못하는 눈먼 존재로 여겨질 뿐만 아니라 악한 존재일 수도 있다. 데미우르고스에 대한 또 다른 대안적인 이름은 "삭라스(Saklas)"인데, 아람어로 "바보"를 뜻한다. 요한의 비밀경전에서 얄다바옷은 삭라(Sakla)와 사마엘로도 알려져 있다.[37]

천사의 이름 "아리엘"(히브리어: '하느님의 사자')[38] 또한 데미우르고스를 가리키는 데 사용되었으며, 그의 "완전한" 이름이라고 불린다.[39] 일부 영지주의 전승에서는 아리엘이 얄다바옷의 고대 또는 원래 이름이라고 불린다.[40]

얄다바오트(Yaldabaoth)라는 이름의 어원에 대해서는 1974년까지는 증명되지 않은 아람어 בהותא(bāhūthā)에서 유래되었다는 설이 주류였는데, 이는 "혼돈"을 의미하는 것으로 여겨졌다. 그러나 1974년 유대교 종교사학자 거슈옴 숄렘이 발표한 분석 이후[35] 이러한 어원설은 더 이상 지지를 받지 못하게 되었다.

3. 3. 마르키온

시노페의 마르키온(Marcion of Sinope)에 따르면, '신(God)'이라는 칭호는 데미우르고스에게 주어졌는데, 이는 더 높은 선한 신(Good God)과 엄격히 구분되어야 했다. 전자는 díkaios|엄격히 정의로운grc로, 후자는 agathós|사랑이 많고 친절한grc로 표현되었다. 마르키온은 전자가 "이 세상의 신"[44] 즉, 구약 성경의 신이었고, 후자는 신약 성경의 참 신이었다고 주장했다. 그리스도는 실제로 선한 신의 아들이다. 그리스도를 진정으로 믿는 자는 하나님의 나라에 들어가지만, 믿지 않는 자는 영원히 데미우르고스의 종으로 남는다.[31]3. 4. 발렌티누스

발렌티누스의 체계에서 '데미우르고스'라는 명칭은 이레네우스의 저서에 등장하며, 다른 영지주의자들이 이 명칭을 사용한 것은 전문적인 의미라기보다는 발렌티누스로부터 차용한 것이다.[31] 발렌티누스 이론에서 데미우르고스는 아카모트(''he kátō sophía'' 또는 하위 지혜)와 물질의 결합으로 탄생한 존재로, 영적인 것(''pneumatikoí''), 동물적인 것(''psychikoí''), 물질적인 것(''hylikoí'') 중 두 번째 종류에 속한다.[31][45] 소피아의 딸인 아카모트로부터 기원했기에, 데미우르고스는 최고신으로부터 여러 단계를 거쳐 멀리 떨어져 있었다.[31]데미우르고스는 혼돈으로부터 이 세계를 창조하면서 무의식적으로 선한 영향을 받아 우주를 거의 완벽하게 만들었다. 그러나 그는 미세한 불완전함을 후회하고 자신을 최고신이라 여기며 메시아를 보내 이를 바로잡으려 했다. 이 메시아는 구세주 예수와 결합하여 ''hylikoí''(물질적인 인간) 또는 ''pneumatikoí''(영적인 인간)을 구원했다.[31]

물질적인 인간은 결국 불에 타 없어지고, 동물적인 인간은 데미우르고스와 함께 중간 상태에 들어간다. 순수하게 영적인 인간은 데미우르고스에게서 해방되어 구세주, 그의 배우자 아카모트와 함께 플레로마에 들어간다.[31][46] 영지주의에서 데미우르고스는 우주에서 열등하지만 본질적으로 악한 기능은 아니었다.[31]

오피트파는 악마와 그의 악마들이 인류를 방해한다고 주장했지만,[47] 발렌티누스파의 한 변종에 따르면 데미우르고스는 악마와 천사들을 만든 존재이기도 하다. 그러나 악마는 더 높은 영적인 세계를 인식할 수 있는 반면, 데미우르고스는 진정한 지식이 없는 동물일 뿐이다. 악마는 하위 세계에, 데미우르고스는 천상에, 그의 어머니 소피아는 중간 영역에 거주한다.[48]

발렌티누스파의 헤라클레온[49]은 악마를 악의 원리, 즉 휘레(물질)로 해석했다. 그는 요한복음 4:21에 대한 주석에서 "산은 악마 또는 그의 세상을, 예루살렘은 유대인들이 경배하는 창조주를 나타낸다"고 하며, 영적인 자들은 창조물이나 장인이 아닌 진리의 아버지를 경배해야 한다고 주장했다.

이러한 창조주에 대한 비난은 초기 교부들에게 기독교에 해로운 것으로 여겨졌다. 이레네우스[50]는 플라톤이 동일한 신이 정의롭고 선하다고 인정한 것을 들어 영지주의자들의 믿음을 반박했다.

3. 5. 악마

카타리파는 악한 세상의 창조주로서 사탄 개념을 영지주의로부터 계승한 것으로 보인다. 질 퀴스펠(Gilles Quispel)은 다음과 같이 썼다. "고대 영지주의와 카타리파 사이에는 직접적인 연관성이 있다. 카타리파는 세상의 창조주인 사타나엘(Satanael)이 하나님의 이름을 빼앗았지만, 이후에 그의 정체가 밝혀지고 그가 진정한 하나님이 아니라는 사실이 드러났다고 믿었다."[51]영지주의에서는 『구약성서』에 등장하는 야훼라 자칭하는 데미우르고스를 고유명사로 "얄다바오트"라고 불렀다. 『구약성서』에서 어리석은 행위를 하고, 악한 행위와 오만을 과시하는 것은 "거짓 신", "하급신"인 얄다바오트라고 하였다.

얄다바오트는 데미우르고스이며, 또한 "첫 번째 알콘"이다. 어리석은 하급신은 알콘이라고 불리지만, 얄다바오트 외에도 다수 존재하며, 그것은 데미우르고스가 만들어낸 자로서, 지상의 지배자이다. 알콘은 어리석고 오만한 하급신이지만, 인간에게는 두려운 존재이기도 하다.

데미우르고스와 여러 알콘이 어리석은 "하급신"이라는 것은, 완전한 아이온과 플레로마의 지고자에 비교해서 하는 말이다. 인간의 비참함의 원인인 "육체"와 "영혼"은 데미우르고스가 창조한 것이므로, 인간은 이러한 부분에서는 알콘의 지배하에 있다.

인간이 데미우르고스와 여러 알콘에 우월한 것은, 다만 그 내부에 있는 "영"에 있어서만이다. 그리고 이 내면의 "영"이야말로 "구원"의 근거이다.

4. 신플라톤주의와 영지주의의 관계

영지주의는 데미우르고스 또는 창조주 개념에 허위나 악을 귀속시켰지만, 일부 영지주의 전통에서는 발렌티누스처럼 창조주가 타락하거나 무지하거나, 악하다기보다는 열등한 관점에서 비롯된 것으로 여겼다.

그리스어에서 "장인·기능공"과 같은 의미를 지닌 데미우르고스는 플라톤이 물질 세계의 존재를 설명하기 위해 사용한 신화적인 존재였다. 이 단어와 개념은 영지주의에서 물질 세계를 창조한 자, 즉 "조물주"를 가리키는 데 사용되었다.

플라톤의 『티마이오스』에 기록된 신화는 초월적인 선한 창조신인 데미우르고스가 자신의 모습을 본떠 우주를 창조했다는 내용이다. 이러한 생각은 유대교 사상가인 알렉산드리아의 필로와 이단으로 간주되기도 했던 기독교 사상가 오리게네스에게 영향을 미쳤다. 그들은 『티마이오스』에 기록된 비유적인 우화가 『구약성서』와 조화를 이루는 것이 아닌가 하고 생각했다.

4. 1. 플로티누스

신플라톤주의 철학자 플로티누스는 자신의 저서에서 영지주의의 데미우르고스 개념을 다루었는데, 이를 비헬레니즘적이고 플라톤의 데미우르고스 또는 창조주에 대한 신성 모독으로 보았다. 플로티누스는 그의 스승인 암모니우스 사카스와 함께 신플라톤주의를 창시했다.[52] 그는 자신의 저서 『엔네아데스』 제2권 제9번 논고에서 플라톤의 사상을 차용한 그의 반대자들을 비판한다.플로티누스는 플라톤의 데미우르고스는 그의 창조물에 선을 베푸는 선한 존재인 반면, 영지주의는 데미우르고스가 악의 기원일 뿐만 아니라 악 그 자체라고 주장하는 것에 대해 비판한다. 따라서 플로티누스의 반박 제목은 "코스모스와 코스모스 자체의 창조주가 악하다고 주장하는 자들에 대하여"(일반적으로 "영지주의자들에 대하여"로 인용됨)이다. 플로티누스는 물질 세계가 악하다고 믿음으로써 지성(누스)의 누메논(헤라클레이토스 참조)과 물질 세계(페노메논) 사이에 만들어지는 단절 또는 큰 장벽에 대해 논한다.

대부분의 학자들은[54] 플로티누스의 반대자들을 영지주의 종파, 특히 세티아파로 이해하는 경향이 있는데, 플로티누스의 생애 당시 알렉산드리아 및 그 밖의 지중해 지역에는 그러한 집단들이 여럿 있었다. 플로티누스는 특히 소피아와 그녀가 데미우르고스를 방출했다는 영지주의 교리를 지적한다.

A. H. 암스트롱은 자신의 『엔네아데스』 번역본 서문에서 플로티누스가 공격한 소위 "영지주의자"들을 유대교와 이교도로 규정했다. 암스트롱은 영지주의가 일종의 헬레니즘 철학적 이단이며, 나중에 기독교와 신플라톤주의에 관여했다는 것을 암시했다.[56][57]

존 D. 터너는[58] 플로티누스와 그의 제자들이 읽은 텍스트가 기독교보다 앞선 세티아 영지주의였다고 말했다. 플라톤 학원의 철학자들이 그의 비판의 표적들과 같은 결론(예: 창조주 신에 대한 불신론 또는 신혐오론이 악의 문제에 대한 답으로)에 도달하지 않았다는 점을 플로티누스가 명확히 하려고 시도했던 것으로 보인다.

참조

[1]

논문

Why the Cosmos Needs a Craftsman: Plato, Timaeus 27d5-29b1

https://philpapers.o[...]

[2]

서적

Python: A Study of Delphic Myth and Its Origin

https://books.google[...]

Biblo & Tannen Publishers

[3]

서적

Chorology: On Beginning in Plato's Timaeus

https://books.google[...]

Indiana University Press

[4]

서적

The mythology of ancient Greece and Italy

https://archive.org/[...]

Oxford University

[5]

서적

Traditional and Cosmic Gods in Later Plato and the Early Academy

https://doi.org/10.1[...]

Cambridge University Press

[6]

논문

Crafting the Cosmos: Plato on the Limitations of Divine Craftsmanship

https://philpapers.o[...]

Cambridge University Press

[7]

서적

Traditional and Cosmic Gods in Later Plato and the Early Academy

Cambridge University Press

[8]

서적

Pythagoras and the Pythagoreans

https://archive.org/[...]

Hacket Publishing

[9]

서적

Plato and Aristotle in Agreement?: Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry

Oxford University Press

[10]

기타

2017-10

[11]

서적

Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition: Despoiling the Hellenes

Ashgate Publishing, Ltd.

[12]

서적

Neoplatonism and Gnosticism

https://books.google[...]

SUNY Press

[13]

서적

Ennead

[14]

기타

[15]

기타

[16]

논문

Justin Martyr and the Restoration of Philosophy

[17]

웹사이트

Theurgy, Iamblichus and henosis

http://www.theandros[...]

[18]

논문

The gnostic demiurge—An agnostic trickster

1984-10-01

[19]

성경

[20]

웹사이트

Philo: On the Creation, XXIV

http://www.earlyjewi[...]

[21]

서적

Dialogue with Trypho

[22]

서적

Adversus Haereses

[23]

서적

Adversus Haereses

[24]

서적

Adversus Haereses

[25]

서적

Adversus Haereses

[26]

서적

Adversus Haereses

[27]

서적

Refutation of All Heresies

[28]

서적

Haer. Fab

[29]

서적

Panarion

[30]

기타

Apocryphon of John

http://www.gnosis.or[...]

[31]

웹사이트

Demiurge

[32]

서적

Ref

[33]

서적

Ref

[34]

서적

The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition

HarperOne

[35]

논문

Jaldabaoth Reconsidered

https://www.academia[...]

Collège de France/Presses Universitaires de France

[36]

서적

The New Testament and Gnosis : Essays in honour of RobertMcL.Wilson

Bloomsbury Academic

[37]

서적

The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition

HarperOne

[38]

서적

Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition

Jewish Theological Seminary of America

[39]

서적

Nag Hammadi and gnosis: Papers read at the First International Congress of Coptology

BRILL

[40]

서적

A dictionary of angels: including the fallen angels

Scrollhouse

[41]

서적

Religious Diversity in Late Antiquity

BRILL

[42]

학술지

An Amulet of the Ophite Gnostics

The American School of Classical Studies at Athens, Hesperia Supplements, Vol. 8

[43]

서적

Studies in gnosticism and hellenistic religions

BRILL

[44]

성경

[45]

웹사이트

Irenaeus, ''Adversus Haereses'', i. 5.

http://www.newadvent[...]

[46]

웹사이트

Irenaeus, ''Adversus Haereses'', i. 6.

http://www.newadvent[...]

[47]

웹사이트

Irenaeus, ''Adversus Haereses'', i. 30, 8.

http://www.newadvent[...]

[48]

웹사이트

Irenaeus, ''Adversus Haereses'', i. 5, 4.

http://www.newadvent[...]

[49]

웹사이트

Heracleon, Frag. 20.

http://www.gnosis.or[...]

[50]

웹사이트

Irenaeus, ''Adversus Haereses'', iii. 25.

http://www.newadvent[...]

[51]

서적

[52]

웹아카이브

Neoplatonism

https://web.archive.[...]

[53]

웹사이트

Against the Gnostics

http://www.sacred-te[...]

[54]

서적

Plotinus: Enneads II

Harvard University Press

[55]

서적

Plotinus's Anti-Gnostic Polemic and Porphyry's Against the Christians

https://books.google[...]

[56]

서적

Introduction to Against the Gnostics

[57]

서적

[58]

서적

Gnosticism and Platonism

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com