양명학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

양명학은 명나라 시대에 왕수인(왕양명)에 의해 창시된 유교의 한 학파이다. 주자학의 격물치지 해석에 대한 의문에서 출발하여 육상산의 학문을 발전시킨 양명학은, 심즉리(心即理), 치양지(致良知), 지행합일(知行合一)을 핵심 사상으로 한다. 중국, 조선, 일본 등 동아시아에 영향을 미쳤으며, 특히 일본에서는 메이지 유신의 사상적 기반이 되기도 했다. 그러나 양명학은 사회적 혼란을 야기했다는 비판을 받기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

2. 1. 양명학 이전

송나라 이전에는 경서의 음독이나 단어의 의미를 중시하는 훈고학이 중심이었다.[18] 그러나 훈고학은 유교 경전에 담긴 공자나 맹자 등의 본래 의미를 왜곡한다는 비판을 받았고, 송나라 때 이르러 성인들의 문장이 지닌 본래 의미를 이해해야 한다는 인식이 나타났다.[18] 이에 따라 송나라 시대 이후 유교 사상은 훈고학에서 주자학으로 새로운 학파가 생겨났다.[18]주자학은 성인들의 말이나 경전을 제멋대로 해석하는 경향에서 벗어나, 수많은 주석서들과 탁본들을 교차 비교 검증하여 문장의 본의미에 맞게 해석하고 새 경전인 '사서'를 만들었다.[18] 사서는 예기에서 분리된 대학, 중용, 그리고 논어, 맹자로 구성되었다.[18] 주자학은 특히 맹자의 성선설을 중요시했다.[18]

주자학은 왕이 집권하는 데 도움이 되었기 때문에 중국 전역뿐만 아니라 조선, 일본에도 영향을 끼쳤다.[18] 그러나 주자학도 시간이 흐르면서 왕권 강화에 이용되고, 주자학에 대한 새로운 해석과 이론이 만들어져 훈고학이 성행하던 때의 상황으로 돌아가는 문제점을 드러냈다.[18]

남송 중엽 주희가 도학을 집대성하여 강남 사상계를 장악했고, 원나라 때 남송이 멸망하면서 주자학은 화북에도 전파되었다.[18] 주자학의 해석은 '사서'와 기존 경서에 대한 주석의 형태로 전해졌고, 원나라 때 과거에 활용되었으며, 명나라 초기에는 과거의 사용 주석서가 모두 주자학 계통이 되었다.[18]

명나라에서 확립된 주자학의 권위는 막대했지만, 강남 지방에서는 명나라 초부터 주자학과 거리를 두는 사람들이 있었다.[18] 오여필(강재)이나 진헌장(백사)은 주자학파에 속하지만, 실천과 정좌를 중시하는 등 주자학과 다른 측면도 있었다.[18]

주희가 죽은 1200년 당시 주자학은 정씨 계통의 학문이나 도학이라고 불렸고, 지배적인 학문은 아니었다.[18] 주희 말년에 위학의 금지가 일어나 도학을 위학문이라고 부르고, 도학자들이 관계에서 일소되려고 했던 적도 있었다(경원당금).[18] 그러나 원나라 시대에 남쪽 학계의 주류가 되었고, 허형과 유인에 의해 북쪽에도 전래되었다.[18]

2. 2. 양명학의 등장

주자학은 군주들의 황권, 왕권 강화의 재료가 되면서 도덕적인 측면이 약화되었다.[25][26][27][28] 이러한 상황에서 왕수인(왕양명)은 주자학의 도덕 윤리를 되살리려는 노력을 기울였다. 초기에는 왕양명도 주자학을 믿었지만, 사회 변화가 없자 주자학에서 벗어나 양명학을 주장하게 되었다. 주자학이 정치학, 존재론, 주석학, 윤리학, 방법론 등을 포괄하는 종합적인 학파였던 반면, 양명학은 윤리학과 방법론에 중점을 둔 학파였다.

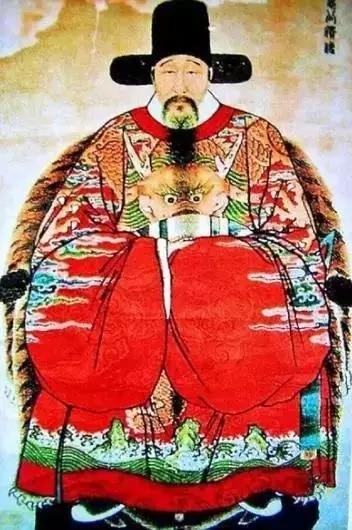

1472년, 왕양명은 절강성(浙江省) 여요(余姚)의 부유한 집안에서 태어났다. 그의 아버지는 1481년 과거(科挙)에 급제하여 자녀들이 자신의 지식을 계승하여 과거를 통해 출세하기를 기대했다.[7] 양명은 12세에 사숙(私塾)에서 과거를 준비했고, 18세에 당시 성주학파의 대표적인 인물 중 한 명인 뢰량/Lou Liang중국어과 대화를 나누며 성주학파에 대한 관심을 높였다. 이후 주희의 저서를 읽고 성주학파의 원리인 “사물을 연구해야 지식을 얻는다”(격물치지(格物致知))를 탐구했다. 이를 실천하기 위해 정원의 대나무를 7일 동안 연구했지만, 아무것도 배우지 못하고 병에 걸렸다.[7]

결국 양명은 성주학 문헌과 과거 시험을 포기하고, 도교(道教)와 성주학의 합리주의 학파의 주요 반대자였던 여규원(陸九淵)의 저술을 읽기 시작했다.[8] 비록 과거에 대한 믿음을 잃었지만, 아버지를 위해 시험에 응시하여 합격하고 중앙 정부의 건설 부서에 배치되었다. 1506년, 정치적 갈등으로 귀주(貴州)로 좌천되었으나, 곧 좌절에서 회복하고 귀주 사람들의 생활 환경을 개선하는 작업을 하면서, 『대학』과 여규원의 저술을 바탕으로 양명학을 발전시켰다.[7][8]

양명학은 강서성과 강남(소주 제외)에서 남중국에서 큰 인기를 얻었지만, 안휘성과 복건성에서는 그렇지 않았다. 16세기에 북쪽의 성주학 정통 학파조차도 양명학의 기본적인 철학적 주장을 무시할 수 없었다. 모든 사람이 도덕적 행위를 할 수 있다는 양명학의 믿음은 강학(講學) 학습 공동체의 형성을 옹호하고, 국가에 참여하는 것이 필요하지 않다는 주장을 낳았으며, 이는 동림운동(東林運動)의 부상으로 이어졌다. 남부의 동료들보다 정부의 길에 더 의존하는 북부의 문인들은 양명학에 대해 덜 수용적이었다.[9]

주자학은 체제 이념이 되면서 체제 옹호 기능이 과장되어 도덕주의적 측면을 상실했다. 왕양명은 이러한 도덕 윤리를 재생시키려 했다. 주자학은 “이(理)”(만물의 법칙, 근거, 규범)가 모든 것에 있다고 보았고, 독서 등 학문을 통해 이해를 깊게 한 후에 “성(性)”(개인에게 내재하는 이(理), 오상오륜(五常五倫))에 이를 수 있다고 했다. 즉, 마음 밖에 있는 이(理)로써 마음 안의 이(理)를 보완하려고 했다.

초기에 왕양명도 주자학의 제자였지만, “일목일초(一木一草)”의 이(理)에 다가가려다 좌절하고 주자학에서 벗어났다. 왕양명은 주자학의 근본 원리인 격물치지(格物致知) 해석에 대해 방법론적 의문과 근본 원리에 대한 의문을 제기했다. 이러한 의문에서 출발하여 육상산(陸象山)의 학문으로 돌아가 그것을 정밀하게 발전시킨 것이 양명학이다. 다만, 양명학은 송대 육상산의 학문을 계승했지만, 직접적인 계승은 아니다.

양명학의 등장은 주자학 때만큼 극적이지 않았다. 주자학은 정치학, 존재론(이기설(理氣說)), 주석학(『사서집주(四書集注)』등), 윤리학(“성즉리(性即理)”설), 방법론(“거경궁리(居敬窮理)”설) 등을 모두 포함하는 종합적인 철학 체계였지만, 양명학은 그중 윤리학 및 방법론적 측면의 혁신에 불과했다.

2. 3. 전개

2. 3. 1. 중국

중국에서는 왕수인의 제자들이 양명학을 많이 발전시켰다. 양명은 공자가 그의 제자들을 가르쳤던 방식을 따라 제자들에게 학문을 가르칠 때, 하나의 방법을 고집하지 않고, 각자의 재질이나 습성에 따라 가르쳤다. 누구에게는 본체를 강조하는가 하면, 누구에게는 정반대로 공부를 강조하기도 하는 식이었다. 그래서 양명이 죽은 이후 제자들이 받아들인 학설의 차이에 따라 크게 귀적파(歸寂派), 수증파(修證派), 현성파(現成派)로 나뉘었다.[29] 그 뒤 양명학은 사회에 큰 영향을 끼치며 발전해 나갔다.

왕양명(王陽明)의 제자로는 왕기(王畿, 용계 龍溪), 왕근(王艮, 심제 心斎), 서애(徐愛, 횡산 横山), 오양덕(歐陽徳, 남야 南野), 전덕홍(錢徳洪, 서산 緒山), 추수익(鄒守益, 동곽 東廓), 라홍선(羅洪先, 염암 念庵), 섭표(聶豹, 쌍강 双江) 등이 유명하다. 그러나 왕양명 사후 양명학은 여러 파로 분열되었다. 왕양명 생전부터 이미 주로 양지설(良知說)에서의 “무선무악(無善無惡)” 해석을 둘러싸고 왕룡계(王龍溪) 등 좌파와 주자학(朱子學)에 재접근하려는 전서산(錢緒山) 등은 대립하고 있었지만, 스승의 사후 분열이 결정적이 되었다.

양명학 좌파의 중심 인물은 왕룡계와 왕심제(王心斎)이며, 이 두 사람을 왕학(王學)의 이왕(二王)이라고 한다. 왕양명은 마음 자체에는 선악의 구별이 없다고 했지만, “사구교(四句教)”에 있는 것처럼 “의(意)”, “양지(良知)”, “물(物)”에는 선악을 인정했다. 그러나 왕룡계 등은 스승의 설이 철저하지 못하다고 하여, “의”, “양지”, “물”도 “무선무악”이라고 했다. 따라서 그것을 기반으로 하는 행동도 선악이 없다고 주장했다. 이것을 ”이라고 한다. 이른바 선악이라는 윤리를 초월한 것으로 “양지”를 해석한 것이다. 이 주장은 전서산 등 우파는 물론이고, 주자학으로부터도 윤리에 거스르는 것이라고 여겨졌고, 그들의 사상·행동은 심학(心學)의 횡류(橫流)라고 불리며 엄격하게 비판받았다. 또한, 그들은 미치광이는 성인과 종이 한 장 차이라는 설도 주장했다.

- '''왕룡계(王龍溪)'''

- : 왕룡계는 스승 왕양명의 양지설을 혁신하여, 다음 두 가지 의미를 양지에 추가했다. 첫째, 왕양명에게 있어 양지는 사람 마음속에 있는 것이었지만, 제자 왕룡계는 그것을 “천칙(天則)”(하늘의 이치)까지 확대했다. 둘째, “'''현성양지(現成良知)'''”를 주장했다. “현성(現成)”이란, 눈앞에 이미 나타나 이루어져 있는 것이며, 양지를 발현시키기 위해 의도적이거나 의식적인 수양은 불필요하며, 양지는 이미 기성의 선악을 초월하여 자율적으로 정확하게 판단한다고 주장했다. 왕룡계는 양지를 매우 역동적인 것으로 재해석했다고 할 수 있다.

- : 리학(理學)이 성립 초기부터 선종(禪宗)의 영향을 강하게 받고 있다는 것은 송대(宋代)부터 계속 말해 온 것이지만, 양명학 좌파는 특히 불교(佛教)와 노장사상(老莊思想)의 영향이 현저하다. 이러한 경향은 왕양명도 가지고 있었지만, 특히 왕룡계는 이 경향을 강화했다고 말해진다. 그 증거로 경전(經典) 해석에서도 적극적으로 불교 등의 어휘를 사용하여 설명하려고 했던 점이 자주 지적된다. 그리고 불교도 도교(道教)도 진리의 한 면을 가지고 있었다는 것을 인정하고, '''삼교일치(三教一致)'''를 목표로 하려고 했다. 이러한 경향은 왕심제의 일파에도 보이며, 그 때문에 더 이상 유교(儒教)가 아니라 선종(禪宗)의 학문이라는 비판을 받게 되었다.

- '''왕심제(王心斎)와 태주학파(泰州學派)'''

- : 왕심제도 왕룡계와 마찬가지로 “현성양지”를 숭상했지만, 사변성보다 사회를 향한 실천 활동에 특징이 있다. 왕심제는 『효경(孝經)』과 사서(四書)를 중시했지만, 경전의 주석에 매달리지 않는 자득(自得)의 학문을 설파하고, 독특한 “'''회남격물(淮南格物)'''”을 주장했으며, 고대를 이상으로 하는 상고사상(尚古思想)을 가지고 있었다. 무엇보다 중요한 것은 지식인 계층 이외의 계층에 양명학을 널리 알리는 것을 자신의 책무로 삼았다는 점이다. 왕심제 등의 일파는 태주학파(泰州學派)라고 불리며, 이 파에서는 하심은(何心隱), 라여방(羅如芳, 근계 近渓), 양기원(楊起元, 복소 復所), 이지(李贄, 탁오 卓吾), 주여등(周汝登, 해문 海門), 도망령(陶望齡)을 배출했다. 그들은 자신의 몸 속에서 만민을 구한다는 사대부(士大夫)적 책임감과 “지행합일(知行合一)”을 결합시켜, 사회 비판을 전개해 나간다. 이 의식이 매우 고양되어, “협(俠)” 또는 “유협(遊俠)”이라는 경지에 이르는 자도 나타났다.

- '''이탁오(李卓吾)'''

- : 이탁오(李卓吾)는 양명학 좌파의 마지막을 장식하는 인물이다. 그는 양지설을 개량하여 “동심설(童心說)”을 주장했다. 동심이란 경전 등 외적 권위·도덕을 배우기 이전의 순수한 마음을 가리키며, 독서 학문에 의해 오히려 상실된다고 했다. 또한 “'''천·의·치반, 즉시는 인륜물리(穿・衣・吃飯、即ち是れ人倫物理なり)'''”라고도 말하며, 식욕이나 의복을 갖추려고 하는 것은 인간의 본래의 자연이라고 하고, 인욕을 전면적으로 긍정했다.

명말에는 위충현 등 환관들이 주축이 된 엄당(閹黨)과 고헌성 등이 이끈 동림당이 끊임없이 당쟁을 벌였다. 엄당과 동림당은 당시 정치와 사회 현실을 인정하는가 아닌가 하는 점에서 갈린 집단이었지, 사상적 차이에 의한 것은 아니었다.

그러므로 환관 정치를 비판하는 사람들은 주자학, 양명학을 막론하고 동림당에 모였지만, 동림당에 들어온 양명학자들은 양명학 우파가 중심이었기 때문에 양명학 좌파의 과격한 사상과 행동에는 비판적이었다. 다만 인욕(人慾)을 인간 본래의 자연으로 보는 생각을 전면적으로 부정하지는 않았고, 그것을 인정하면서도 '이(理)'에 인욕을 통제하는 역할을 부여함으로써 현실적인 정책과 사상을 구상하려고 했다. 그것은 청대의 고증학과 경세치용의 학문을 낳는 계기가 된다.

그 대표적인 사상가는 황종희이다. 황종희는 양명학 우파 류종주의 제자로, 『명이대방록』과 『'''명유학안'''』을 저술했다. 전자는 정치, 경제, 군사 등 여러 측면에서 국가의 모습을 논한 것으로, 특히 황제 전제 정치 비판은 날카로워 청말에 이르러 재평가되었다. 그 때문에 황종희는 "중국의 루소"라고 불린다. 후자는 중국 최초의 철학사라고 할 수 있는 저서로, 명대의 유학사 연구에서 지금도 필독서로 여겨진다. 황종희는 양명학 좌파처럼 단순히 유심적으로 사물을 논하는 학풍을 좋아하지 않고, 사실에 근거한 실증적인 학문의 확립을 추구했다. 그의 학풍은 고증학의 한 분파인 절동학파가 되어 청나라의 주요 사조가 된다.

주희(주자)와 그의 제자들은 위학의 금지라는 정치적 문제를 일으켰지만, 사회적 문제는 일으키지 않았다. 반면, 양명학파는 주로 정치 문제가 아닌 사회 문제를 일으켰다.

양명학은 양명의 사후, 좌파와 우파로 분열되었고, 좌파(그 중핵은 이른바 태주학파)는 양명학의 측류, 심학의 측류라고 불리는 현상을 일으켰다. 즉, 양명학파의 일부는 사회적 통념, 권위에 도전하고, 기성 도덕을 짓밟기에 이르러, 적극적으로는 도덕적 혼란, 사회 불안을, 소극적으로는 사회적 타락을 일으켰다는 것이다. 좌파는 이론적·실천적으로 급진주의(급진주의자)였다.

급진주의라는 의미는, 대략 사대부 존재에 있어서 사대부, 독서인으로서 마땅한 모습, 전통적으로 형성되어 온 듯한 것, 이른바 규범이라는 것과, 성인을 목표로 하는 이론·실천이라는 두 가지 극을 생각할 수 있는데, 그 경우 성인이라는 이상에 대해서는 끝까지 충실하려고 하여, 이른바 규범을 무시하고, 극복하게 되는 것을 말한다. 낡은 규범, 명교는 단순히 습관적인 것, 외형적인 것, 가짜, 위선으로서 배척되고, 공격받을 것이다.

그에 반해 우파는 정통적인 사대부파, 명교 수호파이다. 좌파의 활동이 활발해짐에 따라 우파는 자각적·무자각적으로 점점 주자학 쪽으로 기울어져, 예를 들어 양명이 여분에 지나지 않는다고 한 경이 적극적으로 주장되게 되었다.[19]

명나라의 정치와 사상에 큰 영향을 준 양명학이었지만, 명나라와 함께 쇠퇴하여 청나라에서는 고증학에 학문의 주역 자리를 빼앗기게 되었으나, 완전히 사라진 학문은 아니었다. 청나라 초기에 우파가 중심이었기 때문에 온건해졌고, 양명학은 "성학(聖學=주자학)과 다름없다"라고 강희제(康熙帝)가 말했듯이 반드시 이단으로 여겨졌던 것은 아니었다. 다만 이미 양명학 자체로만 배우기보다는 "주왕일치"(주자와 왕양명의 일치)라고 하여 주자학을 보완하는 것으로 취급될 뿐이었다. 옹정제(雍正帝) 이후, 주자학의 정학화 확립, 건륭제(乾隆)·가경제(嘉慶)의 고증학 전성기(소위 건가의 학) 도래에 따라 그 경향이 더욱 강해지고, 양명학은 쇠퇴했다. 다시 주목받게 된 것은 청나라 말기가 되어서였다.

양명학의 침체 상황은 1840년 아편전쟁 이후 점차 변화한다. 먼저 『해국도지(海國圖志)』를 저술한 魏源(위원)에 의해 양명학이 재평가되기 시작했고, 강유위(康有為)의 스승인 주자기(朱次琦)는 “주왕일치(朱王一致)”를 다시 주창하는 등 양명학은 부활의 조짐을 보이게 된다. 후에 今文(금문) 공양학(公羊學)을 내세운 강유위 자신도 요시다 쇼인(吉田松陰)의 『유실문고(幽室文稿)』를 포함한 양명학을 연구했다고 한다.

일본 항목에서 설명하듯이 양명학은 일본에 전래되어 에도 시대 이후 일본 역사에 큰 족적을 남겼다. 특히 메이지 유신(明治維新)의 사상적 원동력으로 큰 영향을 미쳤다고 여겨진다. 메이지 시대가 되어서도, 미야케 세츠레이(三宅雪嶺)가 『왕양명(王陽明)』이라는 전기를 저술하여 양명학을 칭송했고, 또 양명학에 국민 도덕의 기초를 구하는 잡지 『양명학(陽明學)』 및 그와 유사한 잡지가 여러 개 창간되었다.

청일전쟁(日清戰爭) 이후 메이지 시대 일본이 청말 지식인에게 주목하기 시작하면서, 이미 중국 본토에서는 쇠퇴했던 양명학에도 갑자기 관심이 모아지게 되었다. 메이지 시대, 중국 유학생이 증가 일로를 걷게 되는데, 그러한 학생들에게도 이 메이지 시대의 양명학 열기가 전해져 양명학이 중국에서도 재평가되기 시작한다. “양명학(陽明學)”이라는 명칭이 중국에 전해진 것도 이 무렵이었다. 청대에 금서로 지정되었던 탓에 거의 잊혀졌던 이탁오(李卓吾)의 『분서(焚書)』와 『장서(藏書)』는 메이지 시대의 양명학 열기로 인해 중국에 역수입되었다.

중국에서의 양명학 재평가에 가장 힘을 쏟은 것은 앞서 언급한 강유위(康有為)의 제자 량치차오(梁啓超)이다. 량치차오(梁啓超)는 1905년 상하이(上海市)에서 『송음문초(松陰文鈔)』를 출판할 정도로 양명학을 숭상한 요시다 쇼인(吉田松陰)을 칭송했다. 또한 같은 시기에 쓰여진 량의 『덕육감(德育鑑)』이나 “론사덕(論私德)”(대표작 『신민설(新民說)』의 한 절)에는 이노우에 데츠지로(井上哲次郎)의 『일본양명학파지철학(日本陽明學派之哲學)』의 영향이 보인다. 이러한 량의 경향은 무술정변(戊戌政變) 이후 일본으로 망명한 이후 더욱 두드러지는데, 그것은 그가 당시 추구했던 국민 국가 창출과 깊은 관련이 있다. 흩어진 모래알 같은 중국 사람들을 강하게 결합시키기 위해서는 국민 정신, 국민 도덕이 필수적이라고 량치차오(梁啓超)는 생각했다. 양명학 선양은 국민 국가의 정신에 주입하기 위해 행해진 것이었다.

이러한 국민 국가 정신에 양명학을 주입하려는 량치차오(梁啓超)의 생각은 당시 메이지 시대 사조의 영향이 크다. 당시 일본에서는, 서구화주의의 발전으로 인해 일본의 도덕 윤리와 무사도 정신이 타락에 직면해 있다고 생각되었고, 그것들을 양명학으로 재생하려는 풍조가 있었다. 이것이 메이지 시대 양명학 열기의 배경이다.

이러한 풍조에 량치차오(梁啓超) 등은 감화되어 메이지 시대 일본에서 양명학의 재발견, 재평가를 할 뿐만 아니라 양명학을 기둥으로 하는 국민 정신 창조 운동도 수용했다고 할 수 있다.

2. 3. 2. 조선

16세기 초에 한반도에 전래되었다. 초기 양명학을 받아들인 인물로는 남헌경과 이요가 있다.이어 허균과 장위가 등장하여 양명학을 발전시켰다. 허균은 양명학의 입장에서 주자학의 예교적 측면을 비판하였고, 조선에서 가장 빨리 인욕(人慾)을 긍정한 사상가이다. 장위는 주자학의 “지선행후(知先行後)”를 비판하고 양명학의 “지행합일(知行合一)”을 칭찬하였다. 또한 양명학의 개성 존중의 측면을 계승하여 “자치·자립·자주”를 중시하는 학설을 주장하였다.

그 후 장위의 영향을 강하게 받은, 조선 양명학의 대표라고 할 수 있는 정제두(하곡)가 등장하였다. 그는 주자의 이기이원론(理氣二元論)에 반대하여, 이(理)와 기(氣)는 하나로 불가분하다고 하였고, 또한 “지행합일”을 칭찬하며 실천을 중시하였다. 당시 조선에서도 주자학이 형해화되고 있었지만, 정제두는 양명학으로 유교를 재생시키는 것을 주장하였다.

그러나 조선의 양명학은 꾸준히 소수파의 지위를 벗어나지 못하고, 중국 본토보다 더 주자학파로부터 억압받아 점차 쇠퇴하였다. 예를 들어, 이황(퇴계)는 『전습록변(傳習錄辨)』에서 양명학을 엄격하게 비판하였다.

양명학의 조선 역사에서의 영향은 중국이나 일본에 비해 높다고 말하기는 어렵지만, 실학과 경세치용의 사상에는 영향이 인정된다.

대한제국 말기부터 일제강점기에는 박은식과 정인보가 양명학을 논하였다.

2. 3. 3. 일본

일본에서는 양명학이 반체제적인 성격을 가져 혁명가들이 주로 양명학을 연구하기도 했으며, 또는 양명학을 연구하게 되면 혁명적인 지향이 되기 쉽다는 것으로 알려졌다. 하지만 양명학 역시 일본에 많은 영향을 끼쳤다. 나카에 도주나 구마자와 반잔이 대표적인 학자였다.에도 시대 이후 메이지 유신에 사상적 영향력을 끼쳐서 양명학은 이후 더 발전했다. 양명학과 관련한 책이나 잡지는 수없이 만들어졌으며, 양명학 주요 책은 쇠퇴하고 있던 중국에 역수입 되었다..[15] 1789년 양명학은 일본에서 영향력 있는 철학이 되었다. 양명학은 또한 일본의 메이지 유신에 중요한 역할을 하였다.[16]

일본에 전래된 주자학은 그 보편적인 질서에 대한 지향으로 인해 체제를 형성하는 통치자들에게 선호되었다. 반면, 왕양명의 의도와는 반대로, 양명학에는 반체제적인 이론이 생겨났기 때문에, 반체제적인 측이 선호하는 경우도 있으며, 자신의 정의감에 사로잡혀 혁명 운동에 헌신하는 자도 양명학도에게 많다.

심즉리(거울과 같은 마음)가 본래 전제임에도 불구하고, 자신의 사욕, 집착을 양지로 오인하여, 망념을 마음의 본체의 외침으로 잘못 이해하고 행동으로 옮기면, 발붙일 곳 없는 혁신 지향이 되기 쉽다는 설도 있다. 야마다 호타니도, 잘못된 이해를 하면 중대한 실수를 저지를 위험이 있다고 생각하여, 주자학을 충분히 이해하고 주자학과 양명학을 상대화하여 이해할 수 있는 문하생에게만 양명학을 가르쳤다고 전해진다.

에도 시대의 대표적인 양명학자는 나카에 도주와 그의 제자 쿠마자와 반잔이다. 그 외에 후치야마(淵岡山), 나카가와 켄슈쿠(中川謙叔), 미와 시츠사이(三輪執斎) 등이 있다.

막말의 유신 운동은 양명학의 영향을 받았다. 유명한 인물로는 요시다 쇼인, 다카스기 신사쿠, 사이고 다카모리, 가와이 쓰기노스케, 사쿠마 쇼잔 등이 그 영향을 받았고, 에 몸을 바친 사람도 많았다.

한편, 양명학의 조예가 깊어서 사쿠마 쇼잔과 비교되는 비추 마쓰야마 번의 야마다 호코쿠는 양명학이 지닌 위험성을 알고 있었기에 제자들에게는 먼저 주자학을 배우게 하고, 유망한 제자에게만 양명학을 가르쳤다.

야마다 호코쿠와 사쿠마 쇼잔은 사토 잇사이가 학감이었던 창평고에서 수학했다. 학감인 방곡에게 젊은 시절의 쇼잔이 맞붙은 밤샘 토론은 학원의 이야깃거리였고, 사문의 이걸(二傑)이라 불렸다.

사토 잇사이는 주자학을 숭상하는 창평고의 유관이었기에 공공연히 양명학의 이치를 주장할 수 없었지만, 저서인 『대학일가사언(大学一家私言)』은 양명학의 관점에서 쓰여진 것이며, 또한 막말의 지사들에게 큰 영향을 준 『언지사록』에는 양명학의 사상이 곳곳에 보인다. 또한, 일제이가 나카에 도주를 존숭했던 것과 그의 문하에서 양명학의 영향을 받은 인물이 많이 배출된 것 등으로 미루어 일제이가 양명학을 숭상했던 것은 명백하다고 여겨진다. 그 때문에 "양주음왕(陽朱陰王)"이라는 비난을 받았지만, 그 주된 바는 양명학에 있다고 할 수 있다.

일본에서 양명학의 전성기를 메이지 유신 이후로 보는 견해도 있다. 즉, 미야케 세츠레이(三宅雪嶺)가 1893년에 간행한 저서 『왕양명(王陽明)』을 시초로 하는 막말 양명학의 부흥 운동이 서구화 정책(欧化政策)에 대한 반동으로 고조된 국수주의(ナショナリズム)와 무사도(武士道) 재검토 움직임과 결합하여 메이지 후기부터 다이쇼 시대(大正時代)에 걸쳐 정점을 맞이했다는 견해이다.

이 시기 주요 인물로는 위에 언급된 미야케 세츠레이(三宅雪嶺)와 이노우에 테츠지로(井上哲次郎) 외에 타카세 타케지로(高瀬武次郎), 도쿠토미 소호(徳富蘇峰), 요시모토 유즈루(吉本譲), 아즈마 케이지(東敬治), 이시자키 토코쿠(石崎東国) 등이 있다. 당시 양명학은 일본 국민의 정신 수양의 일환으로, 죽고 삶을 초월한 순수한 심정과 행동력을 연마하는 실천 윤리로서 설명되는 부분이 컸다.[20]

또한, 이 무렵 일본에서의 양명학 재평가가 양계초(梁啓超)를 대표로 하는 청나라 유학생들의 눈에 띄어 중국에서의 양명학 부흥에 큰 영향을 미쳤다.

- '''재계'''

:**이와사키 야타로 - 미쓰비시 재벌 창업자

:**시부사와 에이이치 - 실업가,"일본 자본주의의 아버지"

- '''기타'''

:**히로세 다케오 - 해군 군인

:**도고 헤이하치로 - 해군 군인

:**오쿠미야 겐지 - 자유민권운동가

:**고토쿠 슈스이 - 메이지 시대 사회주의자, 오쿠미야 겐지의 아버지 다쿠다쿠세이(慥慥斉)에게 사사

:**도미오카 뎃사이 - 문인화가, 유학자

:* 미시마 나카스 - 한학자, 니쇼가쿠샤 창립자

:*미시마 유키오 - 작가. 말년에 심취[21]. 단, 미시마는 왕양명의 『전습록』을 직접 읽은 흔적은 없고 "일본 양명학" 계보에서 영향을 받았다. 미시마는 이노우에 테츠지로의 『왕양명의 철학의 심수골자(王陽明の哲学の心髄骨子)』를 읽었다. 미시마의 평론에는 『혁명철학으로서의 양명학(革命哲学としての陽明学)』이 있다[22].

:*야스오카 마사히로 - 양명학의 모습을 "제왕학"으로 하고, 본래는 "심학"인 양명학의 모습을 바꾼 의미에서 공과가 있다고 여겨진다. 야나오카가 동대 졸업 시에 출판한 『왕양명연구(王陽明研究)』는 일본과 중국의 지식인들에게 큰 영향을 주었다. 야나오카의 저서는 『동양재상학(東洋宰相学)』『일본정신의 연구(日本精神の研究)』등 다방면에 걸쳐 있으며, 야나오카가 반드시 양명학자로서만 위치 지워지는 것은 아니다.

3. 양명학의 근본 사상

양명학의 사상은 《전습록(傳習録)》, 《'''주자만년정론(朱子晩年定論)'''》, 《'''대학문(大学問)'''》에서 살펴볼 수 있다.[37] 그리고 그 학문 사상의 특징은 다음과 같다.

'''심즉리(心即理)''' ― 양명학(陽明学)의 윤리학적 측면을 나타내는 말. “심즉리”는 육상산이 주자의 “성즉리(性即理)”에 대한 반대 개념으로 주장한 개념이며, 왕양명은 그것을 계승했다. 주자학의 명제 “성즉리”에서는 마음을 “성(性)”과 “정(情)”으로 구분한다. “성”이란 하늘로부터 부여받은 순수한 선성(善性)을, 반면 “정”이란 감정으로 나타나는 마음의 움직임을 가리키며, “정”의 극단적인 것이 인욕(人慾)이라고 한다. 그리고 주자는 전자만이 “리(理)”에 해당한다고 했다. 또 “리”는 사람에게 내재하는 리(=성)인 동시에, 외재하는 사물의 “리”이기도 하다고 한다. 즉 “리”의 편재성(遍在性)·내외관통성(内外貫通性)이 주자학의 특징이었다.

그러나 왕양명은 “'''리 어찌 나의 마음 밖에 있겠는가'''”라고 말하는 것처럼, “성”·“정”을 합친 마음 그 자체가 “리”와 다름없다는 입장을 취한다. 이 해석에서는 마음속에 있는 “성”(=리)을 완성하기 위해 외적인 사물의 리를 참고할 필요가 없게 된다. 이러한 생각은 곧 외적인 권위인 경서(經書), 나아가 현실 정치에서의 권위를 경시하는 데까지 이르는 위험성을 내포하고 있었다. 왕양명의 “심즉리”는 기본적으로 육상산의 것을 따른 것이지만, 육상산이 마음에 천리(天理)·인욕이라는 구별을 두지 않은 데 비해, 왕양명은 주자와 마찬가지로 “천리를 존재하고 인욕을 버린다”는 윤리적 실천 원리를 가지고 있었던 점이 다르다.

'''치량지(致良知)''' ― 양명학의 방법론적 측면을 나타내는 말. “치량지”의 “량지(良知)”란 『맹자』의 “량지량능(良知良能)”에서 유래한 말로, “격물치지”의 “지”를 가리키지만, “치량지”는 그것을 바탕으로 왕양명이 말년에 독자적으로 제창한 개념이다. 먼저 “량지”란 귀천(貴賤)을 불문하고 모든 사람이 마음속에 지니고 있는 선천적인 도덕적 지식(“'''량지량능은 어리석은 백성도 성인과 같다'''”)이며, 또한 인간의 생명력의 근원이기도 하다. 천리나 성이 하늘로부터 부여받은 것임을 상기시키는 말에 비해, “량지”는 사람이 타고나는 것에 더 가까운 의미를 지닌다. 또 양명학에서는 매우 역동적인 것으로 다루어진다.

그리고 “치량지”란 이 “량지”를 전면적으로 발휘하는 것을 의미하며, “량지”에 따르는 한 그 행동은 선(善)한 것으로 여겨진다. 거꾸로 말하면 “량지”에 근거한 행동은 외적인 규범에 구속되지 않으며, 이를 “'''무선무악(無善無惡)'''”이라고 한다. 왕양명은 “무선무악”에 대해 다음에 제시하는 “사구교(四句教)”를 남겼다.

'''무선무악시심지체(無善無惡是心之體)'''(선 없고 악 없음은 이것이 마음의 본체이다)

'''유선유악시의지동(有善有惡是意之動)'''(선이 있고 악이 있음은 이것이 마음의 움직임이다)

'''지선지악시량지(知善知惡是良知)'''(선을 알고 악을 아는 것은 이것이 량지이다)

'''위선거악시격물(爲善去惡是格物)'''(선을 행하고 악을 버리는 것은 이것이 격물이다)

이는 “리 그 자체인 마음은 선악을 초월한 것이지만, 의(意, 마음이 발동한 것)에는 선악이 생긴다. 그 선악을 아는 것이 량지일 뿐이며, 량지에 따라 바로잡는 것, 이것이 격물이라는 것”이 대의이다. 다만, 선악을 초월한다고 해도, 맹자의 성선설에서 벗어났다는 것은 아니다. 여기서의 “무(無)”는 단순한 존재로서의 유무가 아니라, 기성의 선악의 관념이나 가치로부터 자유로움을 가리킨다. 그러나 오해를 불러일으킬 수 있는 말임은 분명하며, 이 해석을 둘러싸고, 후에 양명학은 분파하게 되는 계기가 되고, 또 다른 학파의 맹렬한 비판을 초래하기도 한다.

'''지행합일(知行合一)''' ― 량지의 모습(1). 여기서의 “지”(량지)란 간단히 말해 인식을, “행”이란 실천을 가리킨다. 양명학에 반감을 가진 주자학자들이나 일본에서는 오해되어 실천 중시론으로 이해되었지만, 이것은 본래 의미에서 벗어난 이해이다. 마음 밖에 리를 인정하지 않는 양명학에서는 경서 등 외적인 지식에 의해 리를 깨닫는 것이 아니다. 오히려 인식과 실천(혹은 경험)은 불가분하다고 생각한다. 예를 들어 아름다운 색을 볼 때를 예로 들면, 보는 것은 “지”에 속하고, 좋아하는 것은 “행”에 속한다. 그저 아름답다고 느끼고 그 색을 볼 때에는, 이미 좋아하고 있는 것이므로, “지”와 “행”, 즉 인식과 경험은 하나로 불가분이며, 서로 분리되어 있지 않다고 왕양명은 주장한다. 또 “'''지(知)는 행(行)의 시작이고, 행은 지의 성취이다'''”라고 한다. 이것이 “지행합일”이다. 도덕적인 지식인 량지는 실천적인 성격을 가지며, 또 도덕적인 행위는 량지에 근거한 것이고, 만약 “지”와 “행”이 분리된다면, 그것은 사욕(私慾)에 의해 분단된 것이라고 한다. 주자학에서는 “지”가 먼저 있고 “행”이 뒤따른다고 가르치지만(“지선행후(知先行後)”), “지행합일”은 이에 대한 반대 개념이다.

'''만물일체의 인(仁)과 량지의 결합''' ― 량지의 모습(2). “만물일체의 인”이란 사람을 포함하여 만물은 근원이 같다고 생각하고, 자아와 타자를 하나로 보는 사상이다. 원래는 정호에게서 볼 수 있는 발상이지만, 양명은 그것을 량지와 결합시켰다. 양명은 자신을 포함한 만물은 마치 하나의 육체와 같으며, 타인의 고통은 자신의 고통이며, 그것을 치유하려고 하는 것은 자연스러운 것이고, 량지가 하는 일이라고 했다. 여기에 양명학은 사회 구제의 근거를 찾았던 것이다.

'''사상마련(事上磨鍊)''' ― 자기 수양의 방법. 주자학에서는 독서나 명상을 중시했지만, 양명은 그러한 정적인 환경에서 수양을 쌓아도 일단 일이 생기면 소용없다며, 일상생활·직장에서 량지를 갈고닦는 노력을 해야 한다고 주장했다. 이것이 “사상마련”이다.

송명리학에서 사서(四書)는 매우 중요한 경서였다. 이 중 『대학』은 송대 이후 경서로서의 지위가 현저히 상승했고, 더불어 주자와 왕양명에 의해 해석이 크게 달랐다. 이하, 주요한 주자학과의 차이점을 기술한다.

# '''텍스트'''

- 주자학: 주자는 『대학』을 크게 수정했다. 주자 이전부터 『대학』은 문장이나 자구가 잘못 배열되어 있거나 빠진 부분이 있다고 여겨졌는데, 그것을 수정한 것이 『대학장구』이다. 『대학장구』는 정호·정이의 텍스트 비평을 계승하여 주자가 완성한 것으로, 누락된 것으로 보이는 부분은 주자가 덧붙였다.

- 양명학: 왕양명은 주자학 이전의 텍스트를 그대로 사용했다. 다만, 왕양명의 서문을 붙인 것을 『'''구본대학'''』이라고 한다.

# '''「대학」이라는 말의 의미'''

- 주자학: 대학을 “어른의 학문”으로 규정한다. 어른은 성인의 의미이다.

- 양명학: 소인에 대한 어른, 즉 “군자의 학문”으로 규정한다. 소인은 이익을 얻지 못하는 자의 의미이다.

# '''삼강령의 「친민」'''

- 삼강령이란 『대학』에 있는 세 가지 총괄적인 주제로, 『대학』은 이 주제를 설명하기 위해 존재한다고 해도 좋다. 그 두 번째에 해당하는 “친민”의 해석에 대해서도 주자와 왕양명은 크게 다르다.

- 주자학: 주자는 “친(親)”을 “신(新)”으로 바꿔 읽어, “백성을 새롭게 한다”, 즉 “자신의 명덕을 명확히 한 군자가 다른 사람에게까지 그것을 미쳐 혁신한다”와 같이 해석했다.

- 양명학: 왕양명은 순수하게 “백성을 친하게 한다”고 읽는다.

# '''팔조목의 「」'''

- 팔조목이란 삼강령의 세부 항목으로 “격물”, “치지”, “성의”, “정심”, “수신”, “제가”, “치국”, “평천하”의 여덟 가지이다.

- 주자는 독서·수양을 통해 성인의 경지에 이른다고 하며, 삼강령에 있는 “격물치지”에 근거를 두었다. 즉, “물에 ”(사물에 직접적으로 이치를 궁극적으로 파악함, 격=이르다)라고 했다.

- 한편, 왕양명은 이 부분을 재해석하여 “물을 ”(물=사, 격=바로잡다)라고 했다. 주자에게 있어서는 “지(知)”는 도덕지와 지식지가 불가분이었지만, 양명은 전적으로 도덕지로 이해한다. “사(事)”란 마음의 움직임인 “의(意)”의 소재이며, “지(知)”는 양지(良知)를 가리킨다. “격물치지”를 “의(意)”를 바로잡음으로써 양지를 발휘하는 것으로 했다. 간단히 말하면 마음의 부정을 바로잡는다고 왕양명은 재해석했다.

# '''「성의」의 중요시'''

- 주자학: 주자학에서 가장 중요시된 것은 위의 “”이다.

- 양명학: 양명학에서 가장 중요시된 것은 “”이다( “”). 하지만 양명학의 관점에서 보면, 의가 성실하다면 양지는 이미 이루어져 있고, 또 물도 바로잡혀 있다. 즉 “물을 격하고, 지를 치한다”는 것은 “의를 성실히 하는 것”이다.

양명학에서는 교육을 사람들이 마음속의 지극한 이치를 발견하도록 고무하는 가장 효율적인 방법으로 여긴다. 이는 교육 기관이 학생들에게 학문적 지식을 가르칠 뿐만 아니라 도덕적이고 윤리적인 원칙도 가르쳐야 함을 의미한다.[14] 그는 교육 과정에서 지식과 행동의 통일의 필요성을 다시 강조했다.[10] 양명은 무언가를 성취하려면 먼저 구체적인 목표를 설정해야 한다고 믿었다.[14]

3. 1. 심즉리 (心卽理)

'''심즉리'''(心卽理)는 양명학의 윤리학적인 측면을 나타내는 말로, 마음 그 자체가 '리(理)'와 다름없다는 사상이다.[38] 륙수원의 사상을 계승하여, 성주학파가 외부 사물로부터 배워야 한다고 주장하는 것에 반대했다.[10]왕양명은 '성(性)'과 '정(情)'을 구분하지 않고, 이 둘을 합친 마음 그 자체가 '리'와 같다고 보았다. 이는 "'''리 어찌 나의 마음 밖에 있겠는가'''"라는 말로 표현된다. 이러한 관점은 마음속에 있는 '성'(=리)을 완성하기 위해 외적인 사물의 리를 참고할 필요가 없다고 여기게 한다. 이는 외적인 권위인 경서, 더 나아가 현실 정치에서의 권위를 경시하는 경향으로 이어질 위험성을 내포하고 있었다.

왕양명의 "심즉리"는 기본적으로 육상산의 것을 따르지만, 육상산이 마음에 천리(天理)·인욕(人慾)이라는 구별을 두지 않은 데 비해, 왕양명은 주자와 마찬가지로 "천리를 보존하고 인욕을 버린다"는 윤리적 실천 원리를 가지고 있었다는 점에서 차이가 있다.

3. 2. 치양지 (致良知)

왕수인(王守仁)이 독자적으로 만든 사상인 '''치양지'''(致良知)는 양명학의 방법론적 측면을 나타내는 말이다.[38] 치양지는 양지를 전면적으로 발휘하는 것을 의미하며, 양지에 따르는 한 그 행동은 선이 되는 것으로 여겨진다.[38] 양지에 근거하는 행동은 외적인 규범에 속박되지 않는다.[38]왕수인은 자신의 저서 『전습록(傳習錄)』(Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian Writings)에서 "마음 밖에 존재하는 것은 없고, 마음 밖에 최고의 원리가 존재하는 것도 없다"고 기술하였다.[10] 그러나 문제는 우리가 온갖 이기적인 욕망으로 최고의 원리를 가리고 있기 때문에 일상생활에서 그 원리를 잘 실천할 수 없다는 것이다.[10] 예를 들어 아이가 우물에 빠지는 것을 보면 아이를 불쌍히 여기는 마음은 우리 마음속에 내재된 본래의 최고 원리를 구현한 것이지만, 그 아이가 자신의 가장 큰 적의 아들이라면 결국 아이를 불쌍히 여기지 않을 수도 있다.[10] 이것은 최고의 원리가 이기적인 욕망에 가려진 상황이다. 만약 자신의 마음에서 모든 이기적인 욕망을 제거할 수 있다면, 그는 궁극적인 의식에 도달하게 된다.[10]

왕양명(王陽明)은 “무선무악(無善無惡)”에 대해 “사구교(四句教)”를 남겼다.[38]

'''무선무악시심지체(無善無惡是心之體)'''(선 없고 악 없음은 이것이 마음의 본체이다)

'''유선유악시의지동(有善有惡是意之動)'''(선이 있고 악이 있음은 이것이 마음의 움직임이다)

'''지선지악시량지(知善知惡是良知)'''(선을 알고 악을 아는 것은 이것이 량지이다)

'''위선거악시격물(爲善去惡是格物)'''(선을 행하고 악을 버리는 것은 이것이 격물이다)

이는 마음은 선악을 초월한 것이지만, 뜻에서 선악이 생기며, 그 선악을 아는 것이 양지이고, 양지에 따라 바로잡는 것이 격물이라는 것이다.[38] 여기서의 “무(無)”는 단순한 존재로서의 유무가 아니라, 기성의 선악의 관념이나 가치로부터 자유로움을 가리킨다. 그러나 이는 오해를 불러일으킬 수 있으며, 이 해석을 둘러싸고, 후에 양명학은 분파하게 되는 계기가 되고, 또 다른 학파의 맹렬한 비판을 초래하기도 한다.[38]

마음은 선악을 넘은 것이지만, 뜻에서 선악이 태어난다. 그 선악을 아는 것이 양지 말고는 안 되며, 그러므로 선을 바로 잡기 위해서 양지를 키우라는 것이다.[38] 맹자의 성선설의 영향을 받았다.[38] 양명 사후 제자들은 양지를 누구나 갖고 태어나는 것이므로 공부할 필요가 없다는 주장과 양지를 가리고 있는 선악을 제거하기 위해 공부가 필요하다는 주장으로 나뉘었고, 이는 분파의 이유가 된다.[38]

3. 3. 지행합일 (知行合一)

지행합일(知行合一)은 양명학에서 중요하게 다뤄지는 개념으로, 말과 실천은 분리된 것이 아니라 근본적으로 같다는 사상이다.[38] 예를 들어, 어떤 사람을 보는 것은 '지(知)'에 해당하고, 그 사람을 좋아하게 되는 것은 '행(行)'에 해당한다.[38] 즉, 인식과 실천(혹은 경험)은 불가분하며, 아름다운 색을 볼 때 이미 좋아하고 있는 것처럼 '지'와 '행'은 하나로 연결되어 있다.[38] 왕양명(王陽明)은 "지(知)는 행(行)의 시작이고, 행은 지의 성취이다"라고 말하며, 도덕적 지식인 양지(良知)는 실천적 성격을 가지며, 도덕적 행위는 양지에 근거한다고 보았다. 만약 '지'와 '행'이 분리된다면, 그것은 사욕(私慾)에 의해 분단된 것이라고 여겼다.[38]왕양명은 "아무도 지식과 행위를 분리할 수 없다. 안다면 행할 것이고, 안지만 행하지 않는다면 실제로 안 것이 아니다."라고 설명하며, 지행합일은 자신의 최고 원리와 객관적인 행위의 일관성으로 해석될 수 있다고 보았다. 아이가 우물에 빠지는 예시에서, 행위는 단순히 아이를 구하는 것이 아니라 '아이를 불쌍히 여기는 마음'이며, 타인에 대한 공감이라는 최고 원리의 지식이 있어야 이를 행위에 적용할 수 있다고 설명한다.

서구 문헌에서도 유사한 사상을 찾아볼 수 있는데, 헤르만 헤세(Hermann Hesse)는 데미안에서 "우리가 실천하는 생각만이 가치가 있다"고 썼으며,[11] MIT의 모토인 "Mens et Manus"(정신과 손)도 내적 지식과 행위를 하나로 결합하는 것의 중요성을 보여준다.[12]

주자학에서는 '지'가 먼저 있고 '행'이 뒤따른다고 가르치는 '지선행후(知先行後)'를 주장하지만, 양명학의 지행합일은 이에 대한 반대 개념이다.[38]

3. 4. 사상마련 (事上磨鍊)

'''사상마련'''(事上磨鍊)은 수양처를 말하는 것으로, 주자학에서는 독서와 거경궁리를 통해서 수양을 한다고 하지만 왕수인은 이런 의견에 반대하여서 일상에서 양지를 닦아야 한다고 했다. 개념을 통해서가 아니고, 실제로 일을 하면서 정신을 단련한다는 뜻이다.3. 5. 격물 (格物)

주자는 격물을 사물에 임하여 그 이치를 궁구하는 즉물궁리(卽物窮理)라 하였으나, 왕양명(王陽明)은 격(格)을 정(正)으로, 물(物)을 사(事)로 보아 일을 바르게 하는 것이라 해석했다.[39] 즉, 마음의 부정을 바로잡는 것으로 재해석 한것이다.왕양명은 "사구교(四句教)"에서, "'사물을 다루는 것(格物)'이란 선을 행하고 악을 제거하는 것이다."라고 하였다.[13]

송명리학에서 『대학』은 중요한 경서였고, 주자와 왕양명은 이의 해석에 있어 크게 달랐다.

주자는 “물에 ”(사물에 직접적으로 이치를 궁극적으로 파악함, 격=이르다)라고 한 반면, 왕양명은 “물을 ”(물=사, 격=바로잡다)라고 하였다.[39]

왕양명은 “격물치지”를 “의(意)”를 바로잡음으로써 양지(良知)를 발휘하는 것으로 보았다.

4. 양명학이 연 지평

송 이후, 성인은 독서와 수양을 통해 인욕을 제거한 후에 도달해야 할 목표로 여겨졌다. 이념적으로는 모든 사람이 노력하면 성인이 될 수 있었지만, 실제로는 독서 등에 시간을 할애할 수 있는 사람이 적었기 때문에 그 길은 막혀 있었다고 할 수 있다.

그러나 양명학에서는 마음 이외의 외적인 권위를 부정하기 때문에 독서 등은 필수적인 것으로 인정되지 않는다. 오히려 모든 사람에게 평등하게 양지가 깃들어 있음을 인정하려고 한다. 왕양명의 어떤 제자는 '''"만가개성인"'''(거리에는 성인이 가득하다)이라고 말했는데, 이는 양명학에서 성인이 될 가능성이 독서가뿐만 아니라 평범한 서민에게도 충분히 있다고 여겨짐을 간결하게 표현한 것이다. 주자학과의 연속성을 고려하면, 송 이후의 성인의 세속화 움직임이 명대 중엽·말기에 이르러 하나의 정점을 맞이했다고 할 수 있다.

마음 전체를 이라고 한다면, 그 안에 있는 욕망만을 부정하는 것은 원리적으로 불가능하다. 왕양명 자신은 “천리를 존재하게 하고 인욕을 버린다”는 주자학적인 측면을 완전히 버리지는 않았지만, 아래에서 설명하는 바와 같이, 그의 제자들은 인욕을 자연스러운 것으로 긍정해 나간다. 잘 알려져 있듯이 명대 중기 이후, 화폐경제가 급속도로 보급된다. 가볍게 사상과 경제 사이의 인과관계를 결론짓는 것은 할 수 없지만, 양명학에서 인욕의 긍정이 발전하는 상업경제에 시의적절한 사상이었다는 것은 틀림없다.

마음을 외적인 규범으로부터 해방시킨 결과, 육경 등의 경전을 존중하고 배우는 자세가 감퇴하게 된다. 왕양명 자신은 “'''내 마음을 살펴 그르다면, 공자의 말이라도 옳다고 하지 않는다'''”라고 단정적으로 말했어도, 아직 경전에 대한 자세에는 겸손함이 있었다. 그러나 그의 제자, 특히 고제자라고 불리는 사람들 중에서 평생 읽은 경전이 사서뿐이라고 하는 사람이 양명학파에서 나오게 된다. 이렇게 경전은 그 성스러움을 잃어가고, 육경은 단순한 역사일 뿐이라는 해석이 생겨났다. 이것은 청대 고증학의 한 파인 황종희 등 절동사학에서 장학성을 거쳐 장병린으로 계승되어 갔다.

양명학의 한 파는 강학이라고 하는 연구회를 좋아한 것으로 알려져 있다. 파 내의 교유가 활발하다는 것은 “오륜”(부자·군신·부부·장유·벗) 중에서 특히 “벗”이라는 인간관계를 중요시하는 자세를 만들어냈다. 즉 매우 동지의식·연대의식이 짙었다. 원래 벗 이외의 사륜은 상하관계를 기초로 하는 것이지만, 벗에 한해서는 수평적인 인간관계이다. 그것을 중요시한다는 것은, 유교적 가치관에 일석을 투じる 것이었다.

4. 1. 사람의 욕구 긍정

양명학은 사람의 욕구를 자연스러운 것으로 보아 긍정적인 관점을 취했다. 사람의 욕구를 억누르기보다는 잘 다스리는 데 노력을 기울였다.송나라 이후, 성인은 독서와 수양을 통해 욕망을 제거한 뒤에 도달해야 할 목표로 여겨졌다. 모든 사람이 노력하면 성인이 될 수 있다는 가능성은 열렸지만, 현실적으로는 독서 등에 시간을 할애하기 어려웠다.

그러나 양명학은 마음 이외의 외적인 권위를 부정함으로써 독서 등을 필수적인 것으로 여기지 않았다. 오히려 모든 사람에게 평등하게 양지가 깃들어 있음을 인정하려 했다. 왕양명의 어떤 제자는 "'''만가개성인'''"(거리에는 성인이 가득하다)이라고 표현했는데, 이는 성인이 될 가능성이 평범한 서민에게도 충분히 있음을 의미한다.

마음 전체를 '이'라고 할 때, 그 안에 있는 욕망만을 부정하는 것은 불가능하다. 왕양명은 "천리를 보존하고 인욕을 버린다"는 주자학적 측면을 완전히 버리지는 않았지만, 그의 제자들은 인욕을 자연스러운 것으로 긍정했다. 명나라 중기 이후 화폐경제가 급속히 보급되면서, 양명학에서 인욕을 긍정하는 것은 상업경제 발전에 부합하는 사상이었다.

양명학은 마음을 외적인 규범으로부터 해방시켜 육경 등의 경전을 존중하고 배우는 자세가 약화되었다. 왕양명은 "내 마음을 살펴 그르다면, 공자의 말이라도 옳다고 하지 않는다"라고 단정적으로 말했지만, 경전에 대한 겸손함은 남아 있었다. 그러나 그의 제자들, 특히 고제자들 중에서는 평생 읽은 경전이 사서뿐이라고 하는 사람이 나올 정도였다. 육경은 단순한 역사일 뿐이라는 해석도 나타났으며, 이는 청나라 고증학의 한 파인 황종희 등 절동사학에서 장학성을 거쳐 장병린으로 계승되었다.

양명학의 한 파는 강학(講學)이라는 연구 모임을 통해 활발한 교류를 이어갔다. 이는 "오륜"(부자·군신·부부·장유·벗) 중에서 특히 "벗"이라는 수평적인 인간관계를 중요시하는 자세를 만들어냈다. 이는 유교적 가치관에 새로운 관점을 제시하는 것이었다.

4. 2. 붕우 관계의 중시

양명학은 붕우(朋友), 즉 인간 관계를 중요시했다. 유교의 남존여비 사상과 아이가 어른을 받드는 '상하 관계' 사상을 버리고 모든 사람들이 평등하다는 사상을 제시하여, 유교 이념이 지배적이던 중국 사회에 큰 혼란을 일으켰다. 양명학파는 강학(講學)이라는 연구회를 통해 활발한 교류를 이어갔으며, 이는 "오륜"(부자·군신·부부·장유·벗) 중에서 특히 "벗"이라는 수평적 인간관계를 중요시하는 자세를 만들어냈다. 이러한 동지 의식과 연대 의식은 유교적 가치관에 일정한 영향을 주었다.4. 3. 성인관의 변화

송 이후, 성인은 독서와 수양을 통해 인욕을 제거한 후에 도달해야 할 목표로 여겨졌다. 이념적으로는 모든 사람이 노력하면 성인이 될 수 있었지만, 실제로는 독서 등에 시간을 할애할 수 있는 사람이 적었기 때문에 그 길은 막혀 있었다고 할 수 있다.그러나 양명학에서는 마음 이외의 외적인 권위를 부정하기 때문에 독서 등은 필수적인 것으로 인정되지 않는다. 오히려 모든 사람에게 평등하게 양지가 깃들어 있음을 인정하려고 한다. 왕양명의 어떤 제자는 '''"만가개성인"'''(거리에는 성인이 가득하다)이라고 말했는데, 이는 양명학에서 성인이 될 가능성이 독서가뿐만 아니라 평범한 서민에게도 충분히 있다고 여겨짐을 간결하게 표현한 것이다. 주자학과의 연속성을 고려하면, 송 이후의 성인의 세속화 움직임이 명대 중엽·말기에 이르러 하나의 정점을 맞이했다고 할 수 있다.

5. 양명학 주요 학자

5. 1. 중국

왕양명(王陽明) 사후 양명학은 여러 파로 분열되었다. 왕양명 생전부터 이미 주로 양지설(良知說)에서의 “무선무악(無善無惡)” 해석을 둘러싸고 왕룡계(王龍溪) 등 좌파와 주자학(朱子學)에 재접근하려는 전서산(錢緒山) 등은 대립하고 있었지만, 스승의 사후 분열이 결정적이 되었다.왕양명의 제자로는 왕기(왕기, 용계 龍溪), 왕간(왕근, 심제 心斎), 서애(徐愛, 횡산 横山), 오양덕(歐陽徳, 남야 南野), 전덕홍(전덕홍, 서산 緒山), 추수익(추수익, 동곽 東廓), 나홍선(라홍선, 염암 念庵), 섭표(聶豹, 쌍강 双江) 등이 유명하다.

양명학 좌파의 중심 인물은 왕룡계와 왕심제(王心斎)이며, 이 두 사람을 왕학(王學)의 이왕(二王)이라고 한다. 왕양명은 마음 자체에는 선악의 구별이 없다고 했지만, “사구교(四句教)”에 있는 것처럼 “의(意)”, “양지(良知)”, “물(物)”에는 선악을 인정했다. 그러나 왕룡계 등은 스승의 설이 철저하지 못하다고 하여, “의”, “양지”, “물”도 “무선무악”이라고 했다. 따라서 그것을 기반으로 하는 행동도 선악이 없다고 주장했다. 이것을 “”이라고 한다. 이른바 선악이라는 윤리를 초월한 것으로 “양지”를 해석한 것이다. 이 주장은 전서산 등 우파는 물론이고, 주자학으로부터도 윤리에 거스르는 것이라고 여겨졌고, 그들의 사상·행동은 심학(心學)의 횡류(橫流)라고 불리며 엄격하게 비판받았다. 또한, 그들은 미치광이는 성인과 종이 한 장 차이라는 설도 주장했다.

왕룡계는 양지를 매우 역동적인 것으로 재해석하여, “'''현성양지(現成良知)'''”를 주장했다. “현성(現成)”이란, 눈앞에 이미 나타나 이루어져 있는 것이며, 양지를 발현시키기 위해 의도적이거나 의식적인 수양은 불필요하며, 양지는 이미 기성의 선악을 초월하여 자율적으로 정확하게 판단한다고 주장했다.

리학(理學)이 성립 초기부터 선종(禪宗)의 영향을 강하게 받고 있다는 것은 송대(宋代)부터 계속 말해 온 것이지만, 양명학 좌파는 특히 불교(佛教)와 노장사상(老莊思想)의 영향이 현저하다. 왕룡계는 경전(經典) 해석에서도 적극적으로 불교 등의 어휘를 사용하여 설명하려고 하였다. 그리고 불교도 도교(道教)도 진리의 한 면을 가지고 있었다는 것을 인정하고, '''삼교일치(三教一致)'''를 목표로 하려고 했다. 이러한 경향은 왕심제의 일파에도 보이며, 그 때문에 더 이상 유교(儒教)가 아니라 선종(禪宗)의 학문이라는 비판을 받게 되었다.

왕심제는 “현성양지”를 숭상하고, 실천 활동에 특징이 있다. 태주학파(泰州學派)라고 불리는 왕심제 등의 일파는 하심은(何心隱)], 라여방(羅如芳, 근계 近渓), 양여원(양기원, 복소 復所), 이지(李贄, 탁오 卓吾), 주여등(周汝登, 해문 海門), 도망령(陶望齡)을 배출했다. 그들은 자신의 몸 속에서 만민을 구한다는 사대부(士大夫)적 책임감과 “지행합일(知行合一)”을 결합시켜 사회 비판을 전개해 나간다.

이탁오는 양명학 좌파의 마지막을 장식하는 인물이다. 이지는 “동심설(童心說)”을 주장했는데, 동심이란 경전 등 외적 권위·도덕을 배우기 이전의 순수한 마음을 가리키며, 독서 학문에 의해 오히려 상실된다고 했다. 또한 “'''천·의·치반, 즉시는 인륜물리(穿・衣・吃飯、即ち是れ人倫物理なり)'''”라고도 말하며, 식욕이나 의복을 갖추려고 하는 것은 인간의 본래의 자연이라고 하고, 인욕을 전면적으로 긍정했다.

명말에는 위충현 등 환관들이 주축이 된 엄당(閹黨)과 고헌성 등이 이끈 동림당이 끊임없이 당쟁을 벌였다. 환관 정치를 비판하는 사람들은 주자학, 양명학을 막론하고 동림당에 모였지만, 동림당에 들어온 양명학자들은 양명학 우파가 중심이었기 때문에 양명학 좌파의 과격한 사상과 행동에는 비판적이었다. 다만 인욕(人慾)을 인간 본래의 자연으로 보는 생각을 전면적으로 부정하지는 않았고, 그것을 인정하면서도 '이(理)'에 인욕을 통제하는 역할을 부여함으로써 현실적인 정책과 사상을 구상하려고 했다.

그 대표적인 사상가는 황종희이다. 황종희는 양명학 우파 류종주의 제자로, 『명이대방록』과 『'''명유학안'''』을 저술했다. 황종희는 양명학 좌파처럼 단순히 유심적으로 사물을 논하는 학풍을 좋아하지 않고, 사실에 근거한 실증적인 학문의 확립을 추구했다. 그의 학풍은 고증학의 한 분파인 절동학파가 되어 청나라의 주요 사조가 된다.

주자와 그의 제자들은 정치적 문제를 일으켰지만, 사회적 문제는 일으키지 않았다.[19] 반면, 양명학파는 주로 정치 문제가 아닌 사회 문제를 일으켰다.[19] 양명학 좌파는 도덕적 혼란, 사회 불안을, 소극적으로는 사회적 타락을 일으켰다는 것이다.[19] 좌파는 이론적·실천적으로 급진주의자였다.[19]

급진주의는, 낡은 규범, 명교는 단순히 습관적인 것, 외형적인 것, 가짜, 위선으로서 배척되고, 공격받는 것을 말한다.[19] 그에 반해 우파는 정통적인 사대부파, 명교 수호파이다.[19] 좌파의 활동이 활발해짐에 따라 우파는 점점 주자학 쪽으로 기울어졌다.[19]

5. 2. 조선

16세기 초 남헌경과 이요에 의해 양명학이 한반도에 전래되었다. 이후 허균과 장위가 등장하여 양명학을 발전시켰다. 허균은 양명학의 입장에서 주자학의 예교적 측면을 비판하였고, 조선에서 가장 빨리 인욕(人慾)을 긍정한 사상가이다. 장위는 주자학의 “지선행후(知先行後)”를 비판하고 양명학의 “지행합일(知行合一)”을 칭찬하였다. 또한 양명학의 개성 존중의 측면을 계승하여 “자치·자립·자주”를 중시하는 학설을 주장하였다.그 후 장위의 영향을 강하게 받은, 조선 양명학의 대표 정제두가 등장하였다. 그는 주자의 이기이원론(理氣二元論)에 반대하여, 이(理)와 기(氣)는 하나로 불가분하다고 하였고, 또한 “지행합일”을 칭찬하며 실천을 중시하였다. 당시 조선에서도 주자학이 형해화되고 있었지만, 정제두는 양명학으로 유교를 재생시키는 것을 주장하였다.

그러나 조선의 양명학은 꾸준히 소수파의 지위를 벗어나지 못하고, 중국 본토보다 더 주자학파로부터 억압받아 점차 쇠퇴하였다. 이황은 『전습록변(傳習錄辨)』에서 양명학을 엄격하게 비판하였다.

양명학의 조선 역사에서의 영향은 중국이나 일본에 비해 높다고 말하기는 어렵지만, 실학과 경세치용의 사상에는 영향이 인정된다.

대한제국 말기부터 일제강점기에는 박은식과 정인보가 양명학을 논하였다.

5. 3. 일본

, 또는 '''ようめいがく일본어'''는 일본의 양명학이다. 양명학은 명나라 말기에 일본 승려에 의해 일본으로 전파되었다. 1568년부터 1603년까지 일본에서는 양명학이 초기 단계에 있었다.[15] 이후 명나라가 멸망하자 일부 명나라 학자들이 일본으로 망명하여 일본에서의 양명학 발전에 기여하였다.[15] 1789년 양명학은 일본에서 영향력 있는 철학이 되었다. 양명학은 또한 일본의 메이지 유신에 중요한 역할을 하였다.[16]일본에 전래된 주자학은 그 보편적인 질서에 대한 지향으로 인해 체제를 형성하는 통치자들에게 선호되었다. 반면, 왕양명의 의도와는 반대로, 양명학에는 반체제적인 이론이 생겨났기 때문에, 반체제적인 측이 선호하는 경우도 있으며, 자신의 정의감에 사로잡혀 혁명 운동에 헌신하는 자도 양명학도에게 많다.

심즉리가 본래 전제임에도 불구하고, 자신의 사욕, 집착을 양지로 오인하여, 망념을 마음의 본체의 외침으로 잘못 이해하고 행동으로 옮기면, 발붙일 곳 없는 혁신 지향이 되기 쉽다는 설도 있다. 야마다 호타니도, 잘못된 이해를 하면 중대한 실수를 저지를 위험이 있다고 생각하여, 주자학을 충분히 이해하고 주자학과 양명학을 상대화하여 이해할 수 있는 문하생에게만 양명학을 가르쳤다고 전해진다.

에도 시대의 대표적인 양명학자는 나카에 도주와 그의 제자 구마자와 반잔이다. 그 외에 후치야마(淵岡山), 나카가와 켄슈쿠(中川謙叔), 미와 시츠사이(三輪執斎) 등이 있다.

막말의 유신 운동은 양명학의 영향을 받았다. 유명한 인물로는 요시다 쇼인, 다카스기 신사쿠, 사이고 다카모리, 가와이 쓰기노스케, 사쿠마 쇼잔 등이 그 영향을 받았고, 에 몸을 바친 사람도 많았다.

한편, 양명학의 조예가 깊어서 사쿠마 쇼잔과 비교되는 비추 마쓰야마 번의 야마다 호코쿠는 양명학이 지닌 위험성을 알고 있었기에 제자들에게는 먼저 주자학을 배우게 하고, 유망한 제자에게만 양명학을 가르쳤다.

야마다 호코쿠와 사쿠마 쇼잔은 사토 잇사이가 학감이었던 창평고에서 수학했다. 학감인 호코쿠에게 젊은 시절의 쇼잔이 맞붙은 밤샘 토론은 학원의 이야깃거리였고, 사문의 이걸(二傑)이라 불렸다.

사토 잇사이는 주자학을 숭상하는 창평고의 유관이었기에 공공연히 양명학의 이치를 주장할 수 없었지만, 저서인 『대학일가사언(大学一家私言)』은 양명학의 관점에서 쓰여진 것이며, 또한 막말의 지사들에게 큰 영향을 준 『언지사록』에는 양명학의 사상이 곳곳에 보인다. 또한, 잇사이가 나카에 도주를 존숭했던 것과 그의 문하에서 양명학의 영향을 받은 인물이 많이 배출된 것 등으로 미루어 잇사이가 양명학을 숭상했던 것은 명백하다고 여겨진다. 그 때문에 "양주음왕(陽朱陰王)"이라는 비난을 받았지만, 그 주된 바는 양명학에 있다고 할 수 있다.

일본에서 양명학의 전성기를 메이지 유신 이후로 보는 견해도 있다. 즉, 미야케 세츠레이(三宅雪嶺)가 1893년에 간행한 저서 『왕양명(王陽明)』을 시초로 하는 막말 양명학의 부흥 운동이 서구화 정책(欧化政策)에 대한 반동으로 고조된 국수주의(ナショナリズム)와 무사도(武士道) 재검토 움직임과 결합하여 메이지 후기부터 다이쇼 시대(大正時代)에 걸쳐 정점을 맞이했다는 견해이다.

이 시기 주요 인물로는 위에 언급된 미야케 세쓰레이와 이노우에 데쓰지로 외에 다카세 다케지로, 도쿠토미 소호, 요시모토 유즈루(吉本譲), 아즈마 케이지(東敬治), 이시자키 도코쿠 등이 있다。당시 양명학은 일본 국민의 정신 수양의 일환으로, 죽고 삶을 초월한 순수한 심정과 행동력을 연마하는 실천 윤리로서 설명되는 부분이 컸다[20]。

또한, 이 무렵 일본에서의 양명학 재평가가 양계초를 대표로 하는 청나라 유학생들의 눈에 띄어 중국에서의 양명학 부흥에 큰 영향을 미쳤다.

;재계

:*이와사키 야타로 - 미쓰비시 재벌 창업자

:*시부사와 에이이치 - 실업가、「일본 자본주의의 아버지」

;기타

:*히로세 다케오 - 일본 제국 해군 군인

:*도고 헤이하치로 - 해군 군인

:*오쿠미야 겐시 - 자유민권운동가

:*고토쿠 슈스이 - 메이지 시대 사회주의자, 오쿠미야 겐지의 아버지 다쿠다쿠세이(慥慥斉)에게 사사

:*도미오카 뎃사이 - 문인화가, 유학자

:* 미시마 나카스 - 한학자, 니쇼가쿠샤 대학 창립자

:*미시마 유키오 - 작가. 말년에 심취[21]. 단, 미시마는 왕양명의 『전습록』을 직접 읽은 흔적은 없고 "일본 양명학" 계보에서 영향을 받았다. 미시마는 이노우에 데쓰지로의 『왕양명의 철학의 심수골자(王陽明の哲学の心髄骨子)』를 읽었다. 미시마의 평론에는 『혁명철학으로서의 양명학(革命哲学としての陽明学)』이 있다[22].

:*야스오카 마사히로 - 양명학의 모습을 "제왕학"으로 하고, 본래는 "심학"인 양명학의 모습을 바꾼 의미에서 공과가 있다고 여겨진다. 야스오카가 동대 졸업 시에 출판한 『왕양명연구(王陽明研究)』는 일본과 중국의 지식인들에게 큰 영향을 주었다. 야스오카의 저서는 『동양재상학(東洋宰相学)』『일본정신의 연구(日本精神の研究)』등 다방면에 걸쳐 있으며, 야스오카가 반드시 양명학자로서만 위치 지워지는 것은 아니다.

6. 비판

중국 역사가이자 철학자인 왕부지(王夫之)는 양명학이 신유학 철학보다는 불교 사상에 더 가깝다고 비판했다. 양명의 지나친 정신 집중은 그의 초기 불교 교육에서 비롯된 부정적인 태도를 그의 가르침에 담게 만들었다고 보았다. 부지는 양명의 견해, 즉 세상과 사람의 마음속에는 선과 악이 존재하지 않는다는 주장에 동의하지 않았다. 또한 그는 지행합일(知行合一)이 이론과 실제를 더 이상 분리할 수 없게 만들었다고 주장했다.

참조

[1]

서적

A source book in Chinese philosophy

Princeton University Press

1969

[2]

웹사이트

王守仁:始创"知行合一"

http://xbyx.cersp.co[...]

2020-01-31

[3]

웹사이트

Xinxue | Chinese philosophy | Britannica

https://www.britanni[...]

[4]

서적

The last samurai : the life and battles of Saigō Takamori

John Wiley & Sons

2004

[5]

학술지

Ma Hae-song and his involvement with Bungei-shunju and Modern-nihon

[6]

웹사이트

The School of the Human Mind 心學 (www.chinaknowledge.de)

http://www.chinaknow[...]

2023-04-07

[7]

서적

History of Ming

[8]

서적

明儒學案

[9]

서적

Li Mengyang, the North-South Divide, and Literati Learning in Ming China

BRILL

2020

[10]

서적

傳習錄

[11]

서적

Demian

Dreamscape Media

2019

[12]

웹사이트

Mind and hand

https://mitadmission[...]

2020-02-14

[13]

웹사이트

王陽明「四句教」之:知善知惡是良知。

https://kknews.cc/hi[...]

2020-02-14

[14]

웹사이트

吳光:王陽明教育思想內涵深刻 五點啟示值得思考【圖】--貴州頻道--人民網

http://gz.people.com[...]

2020-02-14

[15]

웹사이트

《日本阳明学的实践精神》:迥异于中国的日本阳明学 – 国学网

http://www.guoxue.co[...]

2020-02-14

[16]

웹사이트

阳明学的现代启示录——焦点专题

http://www.ebusiness[...]

2020-02-14

[17]

사전

『大辞泉』

[18]

서적

朱子学と陽明学

岩波新書

1967-05-20

[19]

서적

朱子学と陽明学

岩波新書

1967-05-20

[20]

서적

陽明学

小学館

2001

[21]

서적

「真説・陽明学」入門

三五館

1994

[22]

서적

行動学入門

文藝春秋

1970

[23]

백과사전

다음 글로벌 세계대백과

[24]

백과사전

송·명의 사상

[25]

개념

리·기설

[26]

문서

「사서집주」등

[27]

개념

「성 즉리」설

[28]

개념

「거경궁리」설

[29]

서적

명말청초사상

민음사

1992-04-30

[30]

웹사이트

송·명의 사상

http://donation.enc.[...]

[31]

문서

눌재집(訥齋集) > 눌재선생집 부록 제2권(訥齋先生集附錄卷第二) > <서술(敍述)>

http://db.itkc.or.kr[...]

[32]

문서

십청집(十淸集) > 十淸先生集卷之二 > 7언절구(七言絶句) > 우화눌재(又和訥齋)

http://db.itkc.or.kr[...]

[33]

학술지

양명전습록전래고

고려대학교 철학연구소

[34]

서적

한국유학사

아세아문화사

1987-12-24

[35]

문서

성담집 권 19, 동강 남 공 묘갈명; 약천집 권24, 고중조(高仲祖) 통정대부 수 전주부윤 전주진병마절제사 공 유사; 성호전집 권 68, 정재 남 선생 소전

[36]

서적

계곡만필

[37]

웹사이트

大學問

https://zh.wikisourc[...]

[38]

서적

왕수인이 들려주는 양지 이야기

자음과모음

2006-02-17

[39]

서적

중국철학사

형설출판사

1989-08-10

[40]

서적

전습록

평민사

2000-07-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com