조선공산당

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선공산당은 1919년 3·1 운동 이후 일본과 중국에서 사회주의 사상을 접한 조선 유학생들을 중심으로 결성된 공산주의 정당이다. 1925년 박헌영, 김단야 등에 의해 서울에서 정식 창립되었으며, 김재봉이 초대 책임비서로 선출되었다. 이후 여러 차례 해체와 재건을 거듭하며, 만주와 일본에도 지부를 설치하여 활동했다. 일제강점기 동안 여러 차례의 공산당 사건으로 탄압받았으며, 광복 후에는 박헌영을 중심으로 재건되었다. 이후 북조선 분국이 설치되어 남북으로 분열되었고, 남한에서는 남조선로동당으로, 북한에서는 북조선노동당으로 개편되었다. 조선공산당은 민족주의 운동과 사회주의 운동의 노선을 두고 분파 갈등을 겪었으며, 독립운동과 관련하여 논란이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1946년 해산된 정당 - 독일 공산당 (1919년)

독일 공산당(KPD)은 제1차 세계 대전 중 사회민주당 내 좌파 반대파인 스파르타쿠스단을 기반으로 1918년 12월 창당되어 바이마르 공화국 시대에 강력한 반대 세력이었으나, 나치 정권에 의해 금지된 후 동서독으로 나뉘어 활동하다가 서독에서는 금지, 동독에서는 사회주의통일당으로 합병되었으며 현재 여러 후계 정당들이 존재한다. - 1946년 해산된 정당 - 민주 파시스트당

민주 파시스트당은 도메니코 레치시가 창립한 신파시즘 그룹으로, 이탈리아 파시즘의 유기적 민주주의 개념을 따랐으며, 베니토 무솔리니의 시신을 훔친 사건으로 당원들이 체포된 후 1946년에 해산되었다. - 일제강점기의 정당 - 신한청년당

1918년 상하이에서 창립된 신한청년당은 여운형, 장덕수 등 6인이 주도한 청년 독립운동 단체로, 2·8 독립선언과 3·1 운동을 이끌고 임시정부 수립에 기여했으며, 민족주의, 민주주의, 공화주의를 이념으로 1922년 해산했다. - 일제강점기의 정당 - 조선혁명당 (1929년)

조선혁명당은 1929년 만주에서 결성된 민족유일당으로, 국민부와 조선혁명군을 이끌며 항일 독립운동을 전개했으나 만주사변 이후 일제의 탄압으로 쇠퇴하여 1935년 민족혁명당에 참여하며 해산했다. - 1925년 설립된 정당 - 인도 공산당

인도 공산당은 1925년 칸푸르에서 결성되어 코민테른의 영향을 받아 무장 투쟁 노선을 걷다가 독립 후 의회 민주주의 노선으로 전환, 1957년 케랄라 주에서 세계 최초로 민주적 선거를 통해 집권했으나 1964년 분열 후 세력이 약화되어 현재는 일부 주 의회에서 의석을 확보하고 있다. - 1925년 설립된 정당 - 중국 치공당

중국 치공당은 쑨원의 혁명 운동을 지지했던 해외 홍문 조직에서 기원하여 1925년 창당되었으며, 중국 공산당의 지도하에 해외 화교 관련 업무를 담당하는 중국의 소수 정당이자 통일전선 조직의 일원이다.

2. 연혁

- 1919년 3·1 운동 이후, 조선의 공산주의 운동은 리다자오, 천두슈, 마오쩌둥 등이 참여한 중국 5·4 운동의 영향을 받은 조선 유학생들이 일본과 중국에서 사회주의 사상을 접하면서 시작되었다.

- 1921년 1월 상하이에서 고려공산당 대회가 열렸다.

- 1924년 12월 베이징에 조선공산당 지부가 설립되었다.

- 1925년 4월 17일 서울에서 박헌영, 김단야, 조봉암 등에 의해 비밀리에 조선공산당이 정식 창립되었고, 초대 책임 비서로 김재봉이 선출되었다.

- 1925년 4월 18일 박헌영의 집에서 당의 외곽단체인 고려공산청년회가 결성되었고, 박헌영이 책임비서로 선임되었다.

- 창립대회에는 15명이 참석했으며, 7명의 중앙집행위원회와 3명의 중앙검사위원회가 구성되었다.

- 같은 날 김찬의 집에서 열린 중앙집행위원회 첫 회의에서 위원 간 업무 분담은 다음과 같이 이루어졌다.

- 같은 날 회의에서 공산청년동맹 설립이 결정되었고, 박헌영이 서기, 권오솔이 조직, 신철수가 선전, 김단야가 교육 훈련, 홍중식이 보안, 조봉암이 연락 담당자로 선출되었다.

- 1925년 11월, 김재봉이 일본 경찰에 구속되면서 해체와 재건을 거듭했다. (제1차 조선공산당사건)

- 1925년 12월, 서울에서 조선공산당이 극비리에 2차로 재조직되었다. 책임비서에는 강달영, 고려공산청년회 책임비서에는 권오설이 선출되었다.(제2차 조선공산당사건)[10]

- 1926년 11월 일본에 있던 사회주의 유학생단체 일월회의 간부 안광천, 하필원 등이 국내에 비밀리에 잠입하여 정우회선언(正友會宣言)을 발표하였다.

- 1926년 12월 정우회 선언에 따라 조선공산당이 재건되었다. (ML당)

- 1927년 12월, 정통파 조선공산당에서 배제된 이영 등은 서울 춘경원에서 마르크스-레닌주의(ML)당의 정통성을 가져오기 위해 별도로 조선공산당을 결성하였다. (춘경원당)[12]

- 1928년 2월, 차금봉을 책임비서로 하여 조선공산당이 재건되었고, 공산주의청년회(공청)의 책임비서는 김재명이 맡았다. (제4차 조선공산당 사건)[13]

- 1928년 코민테른의 '12월 테제'에 따라 조선공산당 재건 운동이 여러 차례 시도되었지만, 코민테른의 승인을 받은 그룹은 없었다.

- 1929년 2월, 원산노동연합회는 총독부의 노동운동 탄압에 맞서 원산 총파업 투쟁을 벌였다. 같은 해 6월, 제5차 공산당사건으로 인정식 등 50여 명이 구속되었다.[1]

- 1934년부터 1936년까지 이재유, 이현상 등이 "당 재건 서울 준비 그룹"을 이끌었다.

- 1939년 출소한 박헌영은 남아 있던 사회주의자들을 통합하여 당 재건을 추진했지만(경성콤그룹), 1941년 관련자 대부분이 체포되었다.

- 1945년 8월 15일, 일제 강점기에서 해방된 후, 이영 등은 서울에서 조선공산당 결성을 선언하고(장안파) 이영을 책임비서로 추대했다.[14]

- 1945년 9월 11일, 박헌영을 중심으로 조선공산당이 재건되어 서울에 본부를 두고 박헌영이 총비서가 되었다.

- 1945년 10월 13일 조선공산당 북부조선분국( 제1서기) 설치가 결의되었고, 1945년 12월 17일 제3차 확대집행위원회에서 김일성이 책임 비서로 선출되었다.

- 1946년 1월 3일 조선공산당 중앙위원회는 민족통일자주독립촉성 서울시민대회를 열었다.

- 1946년 5월, 북조선분국은 북조선공산당으로 개칭되었고,[18] 1946년 8월, 조선신민당과 합당하여 북조선노동당(위원장: 김두봉)이 되었다.

- 1946년 11월, 서울의 조선공산당도 남조선신민당, 조선인민당과 합당하여 남조선로동당(위원장: 허헌)으로 재편되었다.

- 1949년 6월 30일, 북조선로동당과 남조선로동당이 조선로동당(위원장: 김일성)으로 통합되었다.

2. 1. 공산당 창당

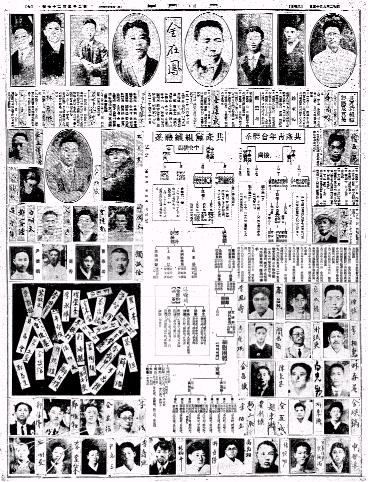

1919년 3·1 운동 이후, 조선의 공산주의 운동은 리다자오, 천두슈, 마오쩌둥 등이 참여한 중국 5·4 운동의 영향을 받은 조선 유학생들이 일본과 중국에서 사회주의 사상을 접하면서 시작되었다. 10월 혁명의 영향을 받은 인사들이 중심이 되어 조선공산당이 설립되었으나, 엠엘파, 화요파, 서울파 등 파벌 난립으로 코민테른에서 주도 세력을 둘러싼 갈등이 심각했다.[1][2]중국공산당의 역사적 궤적에 따라 1921년 1월 상하이에서 고려공산당 대회가 열렸고, 1924년 12월 베이징에 조선공산당 지부가 설립되었다. 1925년 4월 17일 서울에서 박헌영, 김단야, 조봉암 등에 의해 비밀리에 조선공산당이 정식 창립되었고, 초대 책임 비서로 김재봉이 선출되었다. 4월 18일 박헌영의 집에서 당의 외곽단체인 고려공산청년회가 결성되었고, 박헌영이 책임비서로 선임되었다. 이 당은 화요회 출신이 주도하여 조직했기 때문에 '화요회당'이라고도 불렸다. 1925년 11월, 김재봉이 일본 경찰에 구속되면서 해체와 재건을 거듭했다.

창립대회에는 15명이 참석했으며, 7명의 중앙집행위원회와 3명의 중앙검사위원회가 구성되었다. 다음날인 4월 18일, 김찬의 집에서 중앙집행위원회의 첫 회의가 소집되었다. 회의에서는 중앙집행위원 간 업무 분담이 이루어졌는데, 그 내용은 다음과 같다.

같은 날 회의에서 공산청년동맹 설립 결정이 내려졌고, 박헌영이 서기, 권오솔이 조직, 신철수가 선전, 김단야가 교육 훈련, 홍중식이 보안, 조봉암이 연락 담당자로 선출되었다.

2. 2. 제1차 공산당 사건

김재봉과 박헌영은 공산당 조직 확대와 고려공산청년회원 모스크바 파견 훈련을 비밀리에 적극 추진하다가 1925년 11월 22일 평안북도 신의주에서 조선총독부 밀정에 의해 그 계획이 탄로되었고, 김재봉, 강달영 등이 체포되었다. 이후 신의주는 물론이고 간도에 있던 조선공산당의 근거지까지 수색, 곧 일제 경찰에 일망타진되었다. 이것이 제1차 조선공산당사건이다.

2. 3. 제2차 공산당 사건

1925년 12월, 서울에서 조선공산당이 극비리에 2차로 재조직되었다. 책임비서에는 강달영, 고려공산청년회 책임비서에는 권오설이 선출되었다. 이들은 모두 화요회 출신으로, 제1차 조선공산당의 후속 조직이었다. '강달영당'은 좌우연합의 국민적 당을 조직하여 공산당이 실권을 장악하려는 목표를 가졌다. 이를 위해 민족주의 진영, 천도교 중진 등과 접촉하여 민족적 기반의 좌우연합당을 추진했다. 1926년 6·10 만세운동 참여를 통해 3·1 운동을 재현하려 했으나, 거사 직전 밀정에 의해 탄로되어 일망타진되고 간부들은 구속되었으며, 강달영당은 강제 해산되었다. 이를 제2차 조선공산당사건이라고 한다.[10]2. 3. 1. 정우회 선언

1926년 11월 일본에 있던 사회주의 유학생단체 일월회의 간부 안광천, 하필원 등이 국내에 비밀리에 잠입하여 선언서를 발표하였다. 이 선언에서 한국의 사회주의 운동은 민족주의 운동을 무시하거나 경시해서는 안 되며, 종래의 경제투쟁형태를 정치투쟁형태로 바꿔야 한다고 주장하였다. 이 선언을 정우회선언(正友會宣言)이라고 한다. 이 선언은 민족주의와 사회주의 양 진영의 협동을 추진하자는 내부의 의견을 결집시켰다.2. 4. 제3차 공산당 사건(ML당 사건)

1926년 12월 정우회 선언에 따라 조선공산당이 재건되었다. (ML당) 코민테른은 ML당에 당조직 운영방침, 단일 민족혁명전선 조직방침 및 운영방침 등에 대한 지령을 내렸다. ML당은 경찰의 추적을 피하기 위해 당 책임비서를 김철수, 안광천, 김준연, 김세연 등으로 수시로 바꾸었지만, 1928년 2월 일경에 검거되었다.[12] 고려공산청년회도 책임비서를 양명(梁明), 하필원, 김철(金哲) 등으로 자주 바꾸다가 당과 함께 검거되었다.[12]2. 5. 춘경원당

1927년 12월, 정통파 조선공산당에서 배제된 이영 등은 서울 춘경원에서 마르크스-레닌주의(ML)당의 정통성을 가져오기 위해 별도로 조선공산당을 결성하였다. 그러나 이들은 코민테른의 승인을 받지 못했고, 1928년 4월과 6월에 일제 경찰에 의해 모두 체포되었다. 이들은 비정통파 조선공산당 또는 춘경원당(春景園黨)이라고도 불린다.[12]2. 6. 제4차 공산당 사건

1928년 7월, 170여 명이 구속된 사건이다. 제3차 조선공산당 사건 직후인 1928년 2월, 차금봉(車今奉)을 책임비서로 하여 조선공산당이 재건되었고, 공산주의청년회(공청)의 책임비서는 김재명이 맡았다. 그러나 같은 해 7월에 조선총독부의 탄압을 받아 와해되었다.[13] 차금봉은 1929년 3월에 옥사하였고, 김재명 또한 고문으로 사망하였다.[13]2. 7. 제5차 공산당 사건

1929년 2월, 원산노동연합회는 총독부의 노동운동 탄압에 맞서 원산 총파업 투쟁을 벌였다. 같은 해 6월, 제5차 공산당사건으로 인정식 등 50여 명이 구속되었다. 이때 안광천 등은 북경에서 조선공산당재건동맹을 조직하였다.[1]1930년에는 여학생 만세시위 사건으로, 사회주의 계열과 기독교 계열이 함께 활동하던 여성운동단체인 근우회의 사회주의 계열 간부들이 대거 검거되었다.[1]

2. 8. 12월 테제와 조선공산당 재건 운동

1928년 코민테른의 '12월 테제'에 따라 조선공산당 재건 운동이 여러 차례 시도되었지만, 코민테른의 승인을 받은 그룹은 없었다. 당국의 탄압으로 1930년대에는 사회주의자들의 활동이 위축되었고, 많은 이들이 민족주의 노선으로 전향했다.1929년 6월, 원산 총파업 이후 사회주의자들의 당 재건 시도는 제5차 조선공산당 사건으로 탄압받았다. 이때 마르크스주의 경제학자 인정식도 체포되었다.

1934년부터 1936년까지는 이재유, 이현상 등이 "당 재건 서울 준비 그룹"을 이끌었다.

1939년 출소한 박헌영은 남아 있던 사회주의자들을 통합하여 당 재건을 추진했지만(경성콤그룹), 1941년 관련자 대부분이 체포되었다. 박헌영은 광주의 벽돌 공장 노동자로 잠복했다.

2. 9. 광복 이후

1945년 8월 15일, 일제 강점기에서 해방된 후, 이영 등은 서울에서 조선공산당 결성을 선언하고(장안파) 이영을 책임비서로 추대했다.[14] 그러나 박헌영 그룹(재건파)은 장안파 공산당의 정통성을 인정하지 않고 해산을 요구했고, 결국 장안파는 재건파에 합류했다.[14] 1945년 9월 11일, 박헌영을 중심으로 조선공산당이 재건되어 서울에 본부를 두고 박헌영이 총비서가 되었다.재건된 조선공산당은 명목상 조선 전역의 조직이었지만, 연안파, 소련파, 만주파 등 다양한 배경의 공산주의자들이 귀국하면서 주도권 다툼이 벌어졌다. 소군정은 코민테른의 "1국 1당 원칙"에 따라 조선공산당을 승인하고 김일성에게 '북조선분국'을 세우도록 지시했다.[3] 1945년 10월 13일 조선공산당 북부조선분국( 제1서기) 설치가 결의되었고, 1945년 12월 17일 제3차 확대집행위원회에서 김일성이 책임 비서로 선출되었다.

1946년 1월 3일 조선공산당 중앙위원회는 민족통일자주독립촉성 서울시민대회를 열었다. 이 대회는 신탁통치 반대를 위한 것이었으나, 갑자기 찬탁으로 바뀌어 모스크바 삼상회의의 결정을 지지하는 결의를 하였다.[20] 이는 조선공산당을 비롯한 좌익이 인민들에게 외면받는 원인이 되었다.[20]

1946년 5월, 북조선분국은 북조선공산당으로 개칭되었고,[18] 1946년 8월, 조선신민당과 합당하여 북조선노동당(위원장: 김두봉)이 되었다. 서울의 조선공산당도 1946년 11월, 남조선신민당, 조선인민당과 합당하여 남조선로동당(위원장: 허헌)으로 재편되었다.

1949년 6월 30일, 북조선로동당과 남조선로동당이 조선로동당(위원장: 김일성)으로 통합되었으나, 실권은 소군정을 등에 업은 김일성의 빨치산파에 있었다. 박헌영을 비롯한 남로당파 인사들은 한국전쟁 이후 숙청되었다.

2. 10. 대한민국 임시정부와의 관계

조선공산당은 상하이 대한민국 임시정부의 법통에 비판적이었다. 1945년 말 임정 요인들의 귀국 직전 조선공산당은 대한민국 임시정부의 공헌은 어느 정도 인정하지만 일제의 식민지 체제하에서 악전고투하며 구사일생해 온 것은 노농대중이고, 이들이 민족해방의 주체라고 주장하였다. 즉, 국내 혁명세력을 민족해방운동의 중심에 두고 인공이 그것을 이어받았다는 이유를 들어 임정 추대에 반대하였다.[19]2. 11. 조선공산당의 노선 변화와 대중의 반발

1946년 1월 3일 조선공산당 중앙위원회는 민족통일자주독립촉성 서울시민대회를 개최했다. 이 대회는 본래 신탁통치 반대를 위한 것이었으나, 갑작스럽게 찬탁으로 입장을 바꾸어 모스크바 삼상회의 결정을 지지하는 결의를 채택했다.[20] 이러한 급작스러운 입장 변화는 조선공산당을 비롯한 좌익 세력이 대중에게 외면받는 한 원인이 되었다.[20]3. 조선공산당의 분파

4. 조선공산당의 재외 조직

조선공산당은 일본과 만주에 거주하는 조선인 사회주의자들을 조직하기 위해 두 개의 재외총국을 설치하였다. 조선공산당 만주총국은 조봉암이 책임비서를 맡아 만주 지역 조선인들의 운동을 지도하였으나 1930년에 해산되었다.[14] 조선공산당 일본총국은 김천해가 책임비서를 맡았으나 1931년에 해산되고 일본공산당 조선인부로 흡수되었다.[1]

4. 1. 조선공산당 만주총국

1926년 5월, 길림성 닝안현(닝안)에서 '''조선공산당 만주총국'''이 설립되었고, 조봉암이 책임비서를 맡았다.[14] 만주총국은 만주에 거주하는 조선인들의 운동을 지도하였으며, 농민운동과 청년운동을 활발하게 전개하며 좌경화되었다.[14] 당시 조선인이 많이 거주하던 간도에는 영사관을 설치하여 재외 조선인의 항일운동을 단속하던 일본 관헌은 "간도공산당"의 동향을 경계하여 1927년 1월, 1928년 5월, 1930년 4월 세 차례에 걸쳐 대규모 탄압을 가했다.[14]1930년에는 간도공산당폭동이 발발했다. 조선공산당 만주총국은 1930년에 해산되었고, 그 대부분은 중국공산당 만주성위원회에 가입하였다.[14]

4. 2. 조선공산당 일본총국

제2차 조선공산당은 1926년 4월 "일본부" 결성을 시도했으나, 탄압으로 인해 중단되었다. 1927년 5월 제3차 조선공산당 아래에서 '''조선공산당 일본부'''(책임비서: 박락종)와 고려공산청년동맹 일본부(책임비서: 한림)가 결성되었다.[1] 1928년 4월 당의 "일본부"는 "일본총국"으로 개칭되었다.[1]김천해가 당 일본총국 책임비서를 맡았고, 인정식이 공청 일본부 책임비서를 일시적으로 맡았다.[1]

사회주의자들은 재일조선인 운동의 주류를 차지했고, 일본 민중과의 연대를 중요시했다. 1929년경부터 "일국일당 원칙"이 강조되고, 재일본조선노동총동맹이 일본노동조합전국협의회(전협)에 해소되는 등, 조선인 조직은 일본인 조직에 흡수되었다. 이것은 재일조선인 운동에 혼란을 초래했다. 조선공산당 일본총국은 1931년에 해산되었고, 김천해 등은 일본공산당 조선인부에서 활동하게 된다.[1]

5. 조선공산당 지도자

조선공산당의 지도자는 여러 차례 변경되었다. 1925년 4월 17일 서울에서 비밀리에 창당된 조선공산당의 초대 책임 비서는 김재봉이었다.[21] 같은 해 11월, 김재봉이 일본 경찰에 체포되면서 조선공산당은 해체와 재건을 반복했다.[21]

1925년 12월에 조직된 제2차 조선공산당의 책임 비서는 강달영이었고, 1926년 2월 다시 강달영이 책임비서가 되었다.[1] 제2차 조선공산당은 1926년 6.10 만세 운동에 가담하였으나 실패로 해산되었다.[1]

1926년 9월부터 활동한 제3차 조선공산당(ML당)은 일제 경찰의 추적을 피하기 위해 김철수, 안광천, 김준연, 김세연 등으로 책임비서를 수시로 바꾸었지만, 1928년 2월 일경에 의해 검거되었다.[1]

1928년 3월부터 7월까지는 노동자 출신 최초의 당수인 차금봉이 제4차 조선공산당의 책임비서를 맡았다.[1] 그러나 1928년 7월, 제4차 조선공산당사건으로 170여 명이 구속되면서 조직이 와해되었다.[1]

1945년 8월 15일 해방 이후, 이영 등이 장안파 조선공산당을 결성하고 이영을 책임비서로 추대했으나,[14] 박헌영 중심의 재건파에 의해 해산되고 흡수되었다. 9월 11일, 박헌영을 총비서로 하는 조선공산당이 재건되었다.

5. 1. 제1차 조선공산당

조선의 공산주의 운동은 1919년 리다자오, 천두슈, 마오쩌둥 등이 중국 5·4 운동에 참여한 이후 조선 유학생들이 일본과 중국 유학 기간 동안 그 운동의 영향을 접하면서 점차 수면으로 나오기 시작하였으며, 구소련의 10월 혁명에 영향을 받은 인사들이 중심축이 되어 조선공산당이 설립되었다. 하지만 엠엘파, 화요파, 서울파 등 파벌들의 난립으로 코민테른에서 서로 자기들이 조선공산당의 주동 세력이라고 주장할 정도로 심각한 진통을 겪었다.[21]1921년 1월 고려공산당 대회가 중국 상하이에서 열렸고, 1924년 12월 조선공산당 지부를 중국 베이징에 설립하였다. 1925년 4월 17일 서울 시내 식당 아서원에서 박헌영, 김단야, 조봉암 등에 의해 비밀리에 조선공산당이 정식으로 창립되었고 초대 책임 비서로 김재봉을 선출했다.[21] 이어 4월 18일 박헌영의 집에서 당의 외곽단체인 고려공산청년회를 결성하고, 상하이 고려공산청년회 책임 비서였던 박헌영을 고려공청회 책임비서로 선임하였다.[21] 이 당은 화요회 출신이 주동이 되어 조직하였기 때문에 일명 '화요회당'이라고도 불렸다. 그러나 1925년 11월, 김재봉이 일본 경찰에 의해 구속되면서 해체와 재건을 거듭한다.[21]

5. 2. 제2차 조선공산당

1925년 11월, 김재봉이 일본 경찰에 의해 구속되면서 조선공산당은 해체와 재건을 거듭했다. 제2차 조선공산당은 1925년 12월에 조직되었으며, 책임비서는 강달영이, 고려공산청년회 책임비서는 권오설이 맡았다.[1] 1926년 2월 다시 강달영이 책임비서가 되었고, 권오설은 고려공산청년회 책임비서를 계속 맡았다.[1]제2차 조선공산당의 중앙간부는 이준태, 김철수, 홍남표, 이봉수 등이었다.[1] 이들은 1926년 6.10 만세 운동에 가담하였으나 실패로 해산되었다.(제2차 조선공산당 사건)[1]

5. 3. 제3차 조선공산당(ML당)

12월 정우회선언에 따라 조선공산당이 재건되었다. 이를 ML(M당이라고 한다. 이 당은 조선공산당사상 이른바 ‘파쟁청산의 통일적 당’이라고 한다.[1] 코민테른은 ML당에 당조직 운영방침, 단일의 민족혁명전선 조직방침 및 운영방침 등에 대한 11개 조의 지령을 비밀리에 내려보냈으며 특히 단일 민족혁명전선의 운영방침을 명시한 것은 주목할만하다.[1]그러나 ML당은 일제 경찰의 추적을 피하기 위하여 당 책임비서를 김철수, 안광천, 김준연, 김세연 등으로 수시로 바꾸었지만, 그들은 1928년 2월 일경에 의해 검거되고 말았다.[1] 이 당의 고려공산청년회도 당과 같은 이유로 책임비서로는 양명, 하필원, 김철 등으로 자주 바꾸다가 당과 함께 검거당하였다.[1]

5. 4. 비정통파 조선공산당

이영은 1927년 12월부터 1928년 6월까지 활동했다. 춘경원당(春景園黨)으로도 불렸다.5. 5. 제4차 조선공산당

1928년 7월, 제4차 조선공산당사건으로 170여 명이 구속되었고, 이 과정에서 차금봉, 김재명 등이 고문으로 사망하였다. 170명의 구속 및 검거로 인해 사실상 조직이 와해되었다.[1] 8대 조선공산당 책임비서는 차금봉이었으며, 그는 노동자 출신 최초의 당수였다. 차금봉은 1928년 3월부터 7월까지 재임하였다.[1] 고려공산청년회 책임비서는 고광수(高光洙)였다.[1]5. 6. 재건파 조선공산당

1945년 8월 15일, 일본의 패전으로 조선은 해방을 맞이했다. 해방 후 처음으로 "조선공산당"이라는 명칭을 사용한 조직은 전직 공산당원이었던 이영 (1889년)|이영한국어, 정백|정백한국어, 이승엽, 조동호 등이 8월 16일 서울 시내의 "장안빌딩"에서 결성한 장안파 조선공산당이었다. 이들은 이영을 책임비서로 추대했다.[14]광주에 잠복해 있던 박헌영은 8월 20일 서울에 나타나 조선공산당 재건준비위원회를 결성했다. 이들을 "재건파"라고 부른다. 이날 회의에서 박헌영이 기초한 "일반정치노선에 대한 결정(8월 테제)"이 채택되었다. 장안파는 박헌영을 지도자로 맞이하려 했으나, 박헌영은 이를 거절하고 장안파 공산당의 정통성을 인정하지 않으며 해산을 요구했다. 결국 장안파 공산당은 해산하고 재건파에 합류했다. 9월 11일, 박헌영을 중심으로 조선공산당이 재건되어 서울에 본부를 두고 박헌영이 당의 총비서가 되었다.

재건된 조선공산당은 명목상 조선 전역의 조직이자 조선인 공산주의자를 지도하는 유일한 전위정당이었다. 그러나 해외에서 활동하던 다양한 배경의 공산주의자들이 조선으로 귀국하면서 상황이 복잡해졌다. 중국공산당 지도 아래 중국 본토에서 활동했던 "연안파", 소련공산당 당적을 가지고 소련군과 함께 들어온 "소련파", 김일성 등 만주 지역 중국공산당 항일유격대 출신으로 나중에 소련군에 편입된 "만주파" 등이 있었다. 이에 비해 일본 통치하의 조선에 계속 남아 있던 박헌영 등은 "국내파"로 불린다.

6. 평가

(요약 및 참조할 원본 소스가 제공되지 않았으므로, '조선공산당' 문서의 '평가' 섹션에 대한 내용을 작성할 수 없습니다.)

참조

[1]

논문

The Demise of Non-Communist Parties in North Korea (1945–1960)

https://muse.jhu.edu[...]

2001-01-01

[2]

논문

Kim Il-Song of North Korea

1967-01-01

[3]

웹사이트

The Truth Behind the Meeting

http://times.hankook[...]

2004-11-04

[4]

논문

U.S. policy in Korea 1945–1948: A Neo-colonial model takes shape

http://dx.doi.org/10[...]

1973-12-01

[5]

논문

Colonial Legacies and the Struggle for Social Membership in a National Community: The 1946 People's Uprisings in Korea

http://dx.doi.org/10[...]

2011-01-01

[6]

서적

1994

[7]

서적

1996

[8]

서적

1996

[9]

서적

1994

[10]

서적

2010

[11]

웹사이트

조선공산당조직준비위원회

https://search.i815.[...]

[12]

서적

1994

[13]

서적

1994

[14]

서적

1945年、26日間の独立

[15]

서적

2002

[16]

웹사이트

今日の歴史(1月2日)(聯合ニュース)

https://news.yahoo.c[...]

2022-01-01

[17]

서적

西北5道党責任者熱誠者大会

[18]

서적

朝鮮共産党

[19]

서적

한국현대사산책

인물과사상사

2004

[20]

서적

우리역사의 수수께끼

김영사

[21]

뉴스

인터넷 경향신문 - 경향닷컴 | Kyunghyang.com

http://newsmaker.kha[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com