간도

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

간도는 고구려와 발해의 영토였으며, 이후 요, 금, 원, 명, 청나라의 지배를 받았다. 조선은 세종 때 4군 6진을 설치했으나 두만강 이북으로 영토를 확장하지 못했고, 청나라는 봉금 정책으로 간도 지역의 개간을 금지했다. 19세기 이후 조선 농민들이 간도로 이주하면서 청나라와 영유권 분쟁이 발생했고, 1909년 일본이 청과 간도 협약을 체결하여 청의 영유권을 인정했다. 현재 간도는 중화인민공화국 지린성의 연변 조선족 자치주 등으로 편제되어 있으며, 1962년 북한과 중국은 조중 변계 조약을 체결하여 두만강 이북 지역에 대한 영토권을 중국에 귀속시켰다. 한국에서는 간도 협약의 무효를 주장하거나, 백두산정계비의 토문강을 송화강으로 해석하며 간도의 영유권을 주장하는 시각도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지린성 - 지린 텔레비전

지린 텔레비전은 중화인민공화국 지린성에 위치한 텔레비전 방송국으로, 지린 위성 텔레비전 등 여러 채널을 운영하며 일부 채널은 유료로 제공한다. - 조선민주주의인민공화국의 영토 분쟁 - 한반도 분단

한반도 분단은 2차 세계 대전 종전 후 38도선을 기준으로 미국과 소련에 의해 분할 점령되면서 시작되어 남북한 정부 수립과 한국 전쟁을 거쳐 현재까지 지속되고 있으며, 냉전의 산물이자 이념 대립과 강대국 이해관계가 복합적으로 작용한 결과이다. - 조선민주주의인민공화국의 영토 분쟁 - 북방한계선

북방한계선(NLL)은 1953년 한국 전쟁 휴전 이후 유엔군 사령부가 설정한 해상 경계선이며, 북한은 이를 인정하지 않고 자체적인 해상 군사분계선을 선포하여 충돌이 빈번하게 발생했다. - 강원도 (조선민주주의인민공화국)의 지리 - 한탄강

한탄강은 강원특별자치도 평강군에서 발원하여 경기도와 강원특별자치도를 흐르는 임진강의 주요 지류이며, 화산 활동으로 형성된 협곡과 현무암 절벽, 한국전쟁 격전지, 한타바이러스 최초 발견지, 유네스코 세계지질공원, 그리고 다양한 관광·여가 시설이 있는 것이 특징이다. - 강원도 (조선민주주의인민공화국)의 지리 - 송도원

2. 역사

고대에는 부여, 고구려, 그리고 고구려의 후신국인 발해 등 여러 국가와 부족들이 간도 지역을 지배했다. 고구려는 삼국시대 국가 중 하나로, 간도를 포함한 북한과 만주 남부를 지배했다. 발해는 중국의 당나라와 한국의 통일신라 시대에 이 지역에 존재했던 국가였다. 중국은 발해가 당나라에 일시적으로 조공을 바쳤다는 점을 강조하는 반면, 한국은 발해가 고구려를 계승한 국가이며 문화적으로도 연장선상에 있다고 강조한다.

발해는 926년 거란의 요나라에 의해 멸망하고, 936년에 공식적으로 병합되었다. 그 후 9~10세기 동안 이 지역은 요(거란), 금나라(여진), 원나라(몽골), 명나라, 그리고 청나라에 의해 통치되었다.

1712년, 청나라와 조선 사이의 국경이 공식적으로 확정되었다. 수년 동안 청나라 관리들은 만주(동북 중국)로의 이주를 허용하지 않았다. 만약 만리장성 남쪽 중국 지역에서 한족 다수 정부가 다시 들어선다면, 만주족은 원래 고향으로 후퇴할 수 있을 것이라고 믿었기 때문이다. 조선 관리들 또한 백성들의 만주 이주를 허용하지 않았다. 이러한 정부 규제와 이 지역의 일반적인 습지 특성으로 인해 두만강 북쪽의 이 땅은 상대적으로 개발되지 않았고, 오랫동안 희소한 만주 부족들에 의해 거주되었다. 청나라 관리들은 이 지역을 정기적으로 검사했고, 간혹 한국인 침입자들이 체포되어 한국으로 송환되었다.[5]

그러나 19세기 후반, 북한의 농민들은 기근과 빈곤을 피해 동북 중국으로 이주하기 시작했다. 1894년 일본이 한국을 침략했을 때 더 많은 사람들이 난민으로 도착했다.

1901년부터 대한제국은 간도를 장악할 준비를 했다. 1901년, 한국의 이학균 장군, 한국의 외교관 샌즈, 그리고 페이어 대위가 간도를 관찰하기 위해 파견되었다.[6] 프랑스 외교관 빅토르 콜랭 드 플랑시는 한국 정부가 간도 주민들에게 세금을 부과하여 이익을 얻고, 관리들을 파견하여 일자리와 영향력을 증가시킬 것이라고 보고했다. 그는 또한 러시아 공사관이 러시아 영토의 손실을 초래할 수 있다는 이유로 침략에 반대했다고 보고했다.[6] 1901년, 한국은 간도에 경찰을 배치했고, 이는 1906년까지 계속되었다.[7] 1903년 한국 정부는 간도 침략을 위해 대한제국 육군 소속이 아니었던 이범윤을 간도 관찰사로 파견했다.[8] 간도에서 이범윤은 의병과 대한제국 육군으로 구성된 사포대를 설립했다. 이 군대는 러일 전쟁 중 일본과 싸웠다.[9] 1904년, 한국 주재 일본 대사관은 한국 정부가 간도를 청나라 영토로 명시적으로 기록한 문서가 없다고 주장했다고 보고했다.[10]

러일 전쟁 후, 일본은 한국의 공식적인 병합으로 이어지는 과정을 시작했다. 1905년, 대한제국은 을사조약에 의해 일본 제국의 보호국이 되었고, 사실상 외교권을 상실했으며, 1910년 일본 제국에 병합되었다. 20세기 초, 일본의 지배를 피해 도망친 난민이나 조선총독부의 이주 장려 정책으로 인해 만주로의 한국인 이주는 꾸준히 증가했다. 일부 중국 지방 정부는 한국 이민자들을 노동력과 농업 기술의 원천으로 환영했다.

한편, 일본은 동북 중국으로의 확장을 시작했다. 일본이 겨냥한 지역 중 하나는 간도였다. 일본은 간도에 길림성의 연길, 왕청, 훈춘, 허룽의 네 개 현의 영토가 포함된다고 주장했다. 일본은 또한 이 지역에 거주하는 한국인들은 일본 제국의 관할권에 두어야 한다고 주장했다.[11]

일본은 1907년 4월 정보와 자료를 수집하기 위해 처음으로 간도에 침투했다. 1907년 8월 7일, 일본군은 간도를 침략하고 “간도 문제”가 “미해결”이라고 주장했다 (간도 대학살 참조).

1909년 간도협약에서 일본은 중국 외교부가 정당한 소유권을 주장하는 13개 항의 반박 성명을 발표한 후 청나라의 간도에 대한 영토권을 확인했다. 일본은 두 달 안에 침략군을 한국으로 철수시키기로 합의했다. 이 조약에는 중국 통치하의 한국인의 보호와 권리에 대한 조항도 포함되어 있었다. 그럼에도 불구하고, 대규모 한국인 정착촌이 있었고, 이 지역은 상당한 일본의 영향력 아래 남아 있었다.

합의에도 불구하고, 간도의 한국인들은 중국과 일본 정부 간의 마찰의 원인이 계속되었다. 일본은 모든 한국인은 일본 국민이며 일본의 관할권과 법률의 적용을 받으며, 이 지역을 순찰하고 경찰 업무를 수행할 권리를 요구했다. 청나라와 그 후의 중국 지방 정부는 이 지역에 대한 자국의 영토 주권을 주장했다.[12]

1931년 만주사변 이후, 일본군(관동군)이 만주를 침략했다. 1931년부터 1945년까지 만주는 일본의 괴뢰국인 만주국의 통치하에 있었다. 1934년부터 이 지역은 기존 길림성이 빈강성, 간도성, 그리고 잔여 길림성으로 분할된 후 만주국의 새로운 간도성을 형성했다. 이 기간은 일본 정부가 이 지역을 식민지화하고 개발하기 위해 한국인의 정착을 적극적으로 장려(또는 강요)했기 때문에 새로운 한국인 이주 물결을 시작했다. 일본은 또한 이 지역의 저항을 진압하기 위해 움직였다. 3년 반(1931년 9월부터 1935년 3월까지) 동안 일본 정규군과 경찰은 4520명을 살해했다.[13] 1930년대 동안과 그 이후에 이 지역의 많은 한국인들은 중국 공산당에 가입하고 참여했다.[14]

1938년 12월, 일본 관동군은 이 지역 내 공산당 게릴라와 싸우기 위해 간도특별대라는 반란 진압 부대를 조직했다. 이 대대 규모 부대의 최고 사령관은 일본인이었다. 역사가 필립 조웻은 만주 점령 기간 동안 간도 특별대가 "잔혹함으로 악명을 얻었고, 지배하에 있던 광대한 지역을 황폐화시켰다고 보고되었다"고 지적했다.[15]

1943년 10월 1일, 간도성은 동만 통합성에 편입되었지만, 이 지역 자체는 1945년 5월 28일에 폐지되었고, 간도는 다시 성이 되었다.

제2차 세계 대전과 한국의 해방 후, 이 지역의 많은 한국인 이주민들이 한국으로 돌아갔지만, 상당수가 만주에 남았다. 이들의 후손들은 오늘날 중국의 한국계 소수 민족의 대부분을 형성한다. 이 지역은 처음에는 중화민국(1912-1949)의 새로운 송장성의 일부였지만, 1949년 공산당의 집권으로 송장성의 경계가 변경되었고, 간도는 길림성의 일부가 되었다.

이 지역은 현재 길림성의 연변 조선족 자치주이다.

일부 한국의 영토수복주의자들의 간도에 대한 주장은 원래 한중 국경 협정의 모호성에서 비롯된 것으로 여겨진다.

강희제의 여러 차례 협상 시도 끝에, 1712년 조선과 청은 두 나라의 경계를 압록강과 두만강으로 정하기로 합의했다. 청나라 사절단은 무케덩(Mukedeng)이 이끌었고, 조선 사절단은 박권이 이끌었으며, 두 사절단은 공동으로 두 국가 간의 경계를 측량하고 획정하는 위원회를 구성했다. 백두산에서 압록강과 두만강의 발원지를 찾기 위한 노력이 이루어졌다. 박권의 나이가 많았기 때문에, 무케덩의 팀이 혼자 정상에 오르기로 합의했다. 무케덩의 팀은 압록강의 발원지를 빠르게 확인했지만, 두만강의 발원지는 더 복잡하게 판명되었다. 마침내 한 지점이 결정되었고, 경계 표지석으로 비석이 세워졌다. 이듬해 두만강이 지하로 흐르는 지역을 구분하기 위해 울타리가 설치되었다.

박권은 조선 정부로부터 압록강과 두만강 이남의 모든 영토를 유지하라는 지시를 받았고, 이 목표를 달성했다. 그러나 일부 조선 관리들은 강 북쪽 지역에 대한 영유권 상실을 한탄하고 무케덩과 함께 정상에 오르지 않은 박권을 비판했다. 영토 주장은 고구려와 발해가 차지했던 영토에서 비롯되었다. 그럼에도 불구하고, 국경은 그 후 150년 동안 논쟁의 대상이 되지 않았다. 국경을 넘는 이동은 금지되었으며, 무단 침입자들이 체포되어 각자의 국가로 송환된 후 사형에 처해졌다.

1870년대 청 정부는 만주로의 진입을 금지하는 정책을 바꾸고, 러시아의 침략이 심해짐에 따라 한족 정착민들이 그 지역으로 들어오는 것을 허용하기 시작했다. 간도 주변 지역은 1881년에 정착이 허용되었지만, 중국 정착민들은 그 지역에 이미 정착한 한국 농민 공동체들을 발견했다. 칙령에도 불구하고, 북한의 심각한 가뭄으로 한국 농민들이 새로운 땅을 찾게 된 것이 분명했다. 길림성(吉林省) 총독 명안(明安)의 공식적인 대응은 조선 정부에 항의하고, 만약 그들이 청의 신민이 되고 청의 관습과 복장을 채택하는 데 동의한다면 한국인 주민들이 머물 수 있도록 허용하겠다고 제안하는 것이었다. 조선의 대응은 농민들에게 청의 신민으로 등록하지 말고 1년 안에 한국으로 돌아오도록 장려하는 것이었다. [16]

농민들은 자신의 집을 버리기를 원하지 않고, 두만강의 명칭이 모호하기 때문에 사실상 이미 한국 영토에 있다고 주장했다. 압록강 경계는 거의 분쟁이 없지만, 두만강(土門) 경계의 해석이 문제를 일으킨다. 강 자체의 이름은 여진어 단어 ''tumen''에서 유래했는데, "만(萬)"을 의미한다. 1712년의 공식적인 경계 협정은 음운 표기로 土門(Tǔmen)이라는 글자를 사용하여 두만강을 확인했다. 그러나 현대 두만강은 현대 중국어로는 圖們(Túmen)으로, 현대 한국어로는 豆滿(두만 Duman), 일본어로는 とまん(Toman)으로 쓰인다. 따라서 일부 한국인들은 조약에서 언급된 "두만"이 실제로는 송화강의 지류라고 주장한다. 이 해석에 따르면, 한국인들이 정착한 간도는 한국 영토의 일부가 된다. [17]

이러한 혼란은 두 이름이 발음이 동일하고, 두 이름 모두 중국어 기원이 아니기 때문에 발생한다. 한국의 주장은 경계 하천을 土門으로 보여주는 지도와 이것이 현대 국경에 사용되는 하천과 다른 하천이라는 주장에 근거한다. 그러나 그 이름을 가진 송화강의 현대 지류가 없기 때문에 한국의 주장이 어떤 현대 하천에 해당하는지는 불확실하다.

300px

이러한 경계 해석은 점차 조선의 공식 정책으로 발전했다. 농민들의 주장을 검토하고 강의 발원지를 조사하기 위해 임명된 한국 관리 어윤중은 후자의 해석을 채택하고 그 지역이 중국에 속하지 않는다고 선언했다. 조선과 청 관리들은 1885년과 1887년에 분쟁을 해결하기 위해 회의를 가졌지만, 거의 성과를 거두지 못했다. 한국 관리들은 비석에서 시작하여 강을 따라 하류로 내려가는 것을 제안했지만, 청 관리들은 두만강 하구에서 시작하여 상류로 이동하는 것을 제안했다. [18] 1905년부터 한국은 일본의 영향력과 통제를 받게 되어 이러한 주장을 효과적으로 추진할 수 없었다.

1945년 한국 해방 후, 일부 한국인들은 간도가 한국의 지배를 받아야 한다고 믿었지만, 남한의 미합중국과 북한의 소비에트 사회주의 공화국 연방의 군사 통제는 간도에 대한 통일된 한국의 주장을 방해했다. 한국 전쟁의 혼란과 냉전의 지정학적 상황은 한국인들이 간도 문제를 부각할 기회를 효과적으로 감소시켰다. 1962년 북한과 중국은 중국-북한 국경 조약에 서명하여 한국 국경을 압록강과 두만강으로 설정하고 간도에 대한 영토 주장을 효과적으로 포기했다. 한국도 이를 한국과 중국 간의 경계로 인정한다.

오늘날, 관련 정부(북한, 한국, 중국 또는 일본) 중 어느 누구도 간도가 한국 영토라고 주장하지 않는다. 또한, 중국의 한국 소수 민족들 사이에서 영토수복주의에 대한 열의는 매우 적다. 역사 해석에 대한 논쟁이 가끔 있지만, 이 문제는 어느 당사국에게도 거의 감정이나 공식적인 관심을 불러일으키지 않으며, 중국과 두 한국 간의 관계는 여전히 우호적이다.

2004년 한국 정부는 간도협약이 무효라고 믿는다는 성명을 발표했다. 그 결과 발생한 논란과 중국의 강력한 부정적인 반응으로 인해 성명이 철회되고 발표가 "행정적 실수"였다는 설명이 뒤따랐다.

소수의 한국 활동가들은 통일 한국 하에서 북한이 체결한 조약은 무효로 간주될 수 있으며, 통일 한국이 간도에 대한 반환을 적극적으로 추구할 수 있다고 믿는다. 그러나 현재의 정치적 상황은 이것을 기껏해야 미약한 가능성으로 만든다. 또한, 일부 학자들은 중국이 고구려와 발해의 역사를 중국 역사에 통합하려는 노력이 통일 한국이 그러한 주장을 하기 전에 발생할 수 있는 영토 분쟁을 진압하기 위한 사전 예방 조치이거나 만주 지역의 한국 소수 민족이 한국의 일부가 되기를 주장하는 것을 막기 위한 것이라고 주장한다.

일부 한국의 간도 영유권 주장은 다른 지도들을 근거로 한다. 다음은 서구 선교사들이 제작한 지도들이다. 첫 번째 지도는 "관동성"(현재 중국 랴오닝성)과 고려(한국)의 지도, 두 번째 지도는 중국 타타르 지역(''la Tartarie Chinoise'')의 지도로 명시되어 있다. 위의 한국 제작 지도와 비교했을 때, 해안선과 강의 정확도가 상당히 떨어지지만, 중국-한국 국경이 압록강에 위치하지 않은 점은 다음 지도에서 매우 분명하다.

100px

100px

첫 번째 지도의 거의 동일한 두 가지 버전이 존재하는데, 국경에 상당한 차이가 있다. 하나는 현대의 도와 국가 경계와 유사한 경계를 보여주는 반면, 다른 하나는 중국-한국 국경이 훨씬 북쪽에 있음을 보여준다.

100px

100px

2. 1. 고대 ~ 18세기

고대에는 북옥저와 백산말갈을 복속한 고구려, 발해의 영역이었다가 이후에는 여진족이 흩어져 살았다. 조선은 건국 초 세종대왕 집권기에 압록강과 두만강 남쪽의 여진족을 쫓아내거나 귀화시켜 4군과 6진을 설치했으나, 두 강의 북쪽으로 영토를 밀어올리지는 않았다.1616년에 누르하치가 후금을 세운 후 1644년에 청나라가 명나라를 멸망시키면서, 만주족(여진족의 후신)의 상당수가 군사들을 따라 이 지역에서 중국 본토로 옮겨갔다. 이 과정에서 본래 만주족들이 살던 지역이 공동화(空洞化)되자, 청(淸)은 강희제 집권기인 1677년에 '흥경 이동, 이통주 이남, 백두산·압록강·두만강 이북 지역'을 청조의 발상지라 하여 '''봉금지'''(封禁地)로 정하고 만주족이 아닌 타민족의 거주와 개간, 삼림 벌채, 인삼 채취 등을 엄금하였다.[41] 1636년에 병자호란을 겪으며 청의 위세를 실감한 조선 역시 압록강과 두만강의 북쪽 연안에 대한 도강을 엄금하고 '월강죄'로 다스렸다.[42]

간도는 두만강과 그 지류인 해란강(海蘭江), 가야하(嘎呀河, 알아하), 훈춘하(琿春河, 혼춘하) 등 여러 물길의 연안을 중심으로 한 분지와 구릉으로서 땅이 기름지고 산림이 무성한 땅이었으나, 만주족은 농경보다 유목·수렵에 종사하였기 때문에 이 지역은 오랫동안 개간되지 못했다. 게다가 청 제국의 봉금정책으로 인해 150년 가까이 이 땅은 청조 통치자들을 위한 수렵지이자 삼(蔘) 등 약재의 채집지로 독점적으로 이용되는 상황이었다.

1712년, 청나라와 조선 사이의 국경이 공식적으로 확정되었다.

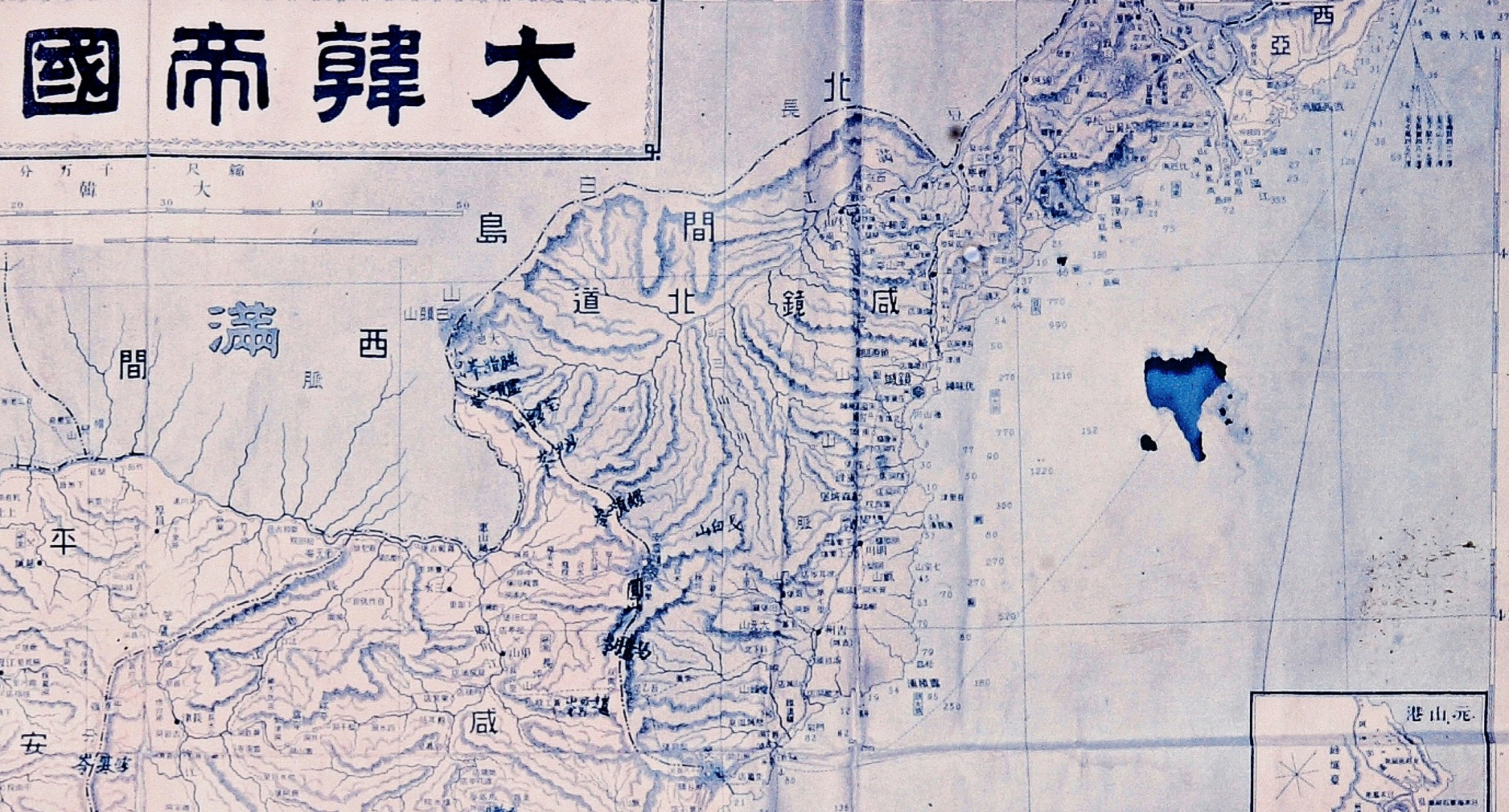

18세기부터 19세기에 걸쳐 한국에서 제작된 다음 지도들은 중국-한국 국경이 압록강과 두만강을 따라 설정되어 있음을 보여주는데, 이는 오늘날(중국과 북한 사이)의 국경과 본질적으로 동일하다.

2. 2. 19세기 조선인 이주와 영유권 분쟁

19세기에 들어 정조가 사망하고 세도정치가 시작되면서 조선의 민생은 도탄에 빠졌다. 청나라 역시 건륭제 말년 화신의 전횡과 부패, 그리고 백련교도의 난 등으로 국운이 기울기 시작했다.19세기 초, 조선 농민들은 가혹한 정치와 수탈을 피해 두만강 이북으로 이주하기 시작했다. 청나라가 아편전쟁과 태평천국의 난으로 혼란에 빠지고, 1869년과 1870년 함경도 지방에 대흉년이 들면서 이주민은 더욱 늘어났다. 일부는 청나라의 단속을 피해 연해주로 이주하기도 했다.

1881년 청나라가 '봉금령'을 폐지하고, 1883년 조선이 '월강금지령'을 폐지, 1885년 청나라가 조선인 만주 이주 금지령을 철폐하면서 조선인의 간도 유입은 더욱 증가하였다.

1800년대 초부터 함경도 사람들이 두만강을 건너 '''간도'''로 이주하기 시작하여 1881년 연변 지역의 조선인은 1만 명에 달했다. 1860년 베이징 조약으로 연해주를 러시아에 빼앗긴 청나라는 만주 개발을 위해 1881년 '봉금령'을 폐지하고 본토 주민들의 이주를 장려했다. 이 과정에서 간도에 있던 조선인과 청인 사이에 마찰이 생기면서 조선과 청나라 사이에 간도 영유권 문제가 본격적으로 대두되었다.

이에 조선은 1883년 '월강금지령'을 폐지하고 어윤중, 김우식에게 정계비와 주변 지형을 조사하게 하여 쑹화강의 지류인 토문강이 있음을 확인하고 간도가 조선 영토임을 주장했다. 그러나 청나라는 두만강이 기본적인 국경선이며, 도문(圖們)과 토문(土門)은 만주어에서 음이 유사하여 빌려 쓴 글자(차자, 借字)이므로 '토문은 곧 두만강'이라고 주장했다.

조선과 청나라는 1885년(을유년)과 1887년(정해년) 백두산과 그 동쪽 국경을 확정하기 위한 감계(勘界) 회담을 가졌으나, 서로의 주장이 달라 모두 결렬되었다.[50]

조선왕조실록에 따르면, 태조 이성계 시대에 북부 여진족을 귀순시키고 압록강과 두만강을 국경으로 삼았다고 한다.[19] 조선은 “야인” 거주 지역인 만주에 대한 지리적 지식이 부족했으나, 만주족의 침략(정묘호란, 병자호란) 이후 1697년 『성경지』를 청나라로부터 가져와 이해를 넓혔다.[20]

청나라는 백두산 일대를 조상의 땅으로 여겨 금지구역으로 삼았으나, 조선 농민들이 점차 이주해왔다. 1712년 국경을 정하기 위해 청나라와 조선 관리들은 백두산정계비를 세웠다. 그러나 이주는 멈추지 않았고, 1881년 청나라가 훈춘에 초개척국(招墾局)을 설치했을 때 이미 많은 조선 농민들이 거주하고 있었다.[22] 청나라는 조선에 월경민(越境民) 철수를 요구했으나, 수가 너무 많아 이들을 자국민으로 인정하고 세금을 부과하기로 했다.

조선에서는 어윤중이 김우식을 파견하여 백두산 정계비의 “토문”은 두만강 북쪽의 토문강(두만강 수계 가야하 지류의 海兰江|해란강중국어)이며, 이것이 청나라 국경이라고 주장하였다. 1885년 국경선 획정 회담에서 조선은 토문강을, 청나라는 두만강을 주장하여 합의에 이르지 못하였다.[21] 1887년 협상에서 조선은 두만강 최북단 지류인 홍토수를, 청나라는 최남단 지류인 석을수를 주장하여 또다시 합의에 실패하였다.[22][21][26]

2. 3. 20세기 초: 일제의 간도 침탈과 간도 협약

1907년 8월 일본은 연길현 용정촌에 한국통감부 임시 간도파출소를 설치하고, 국자개(局子街), 두도구(頭道溝) 등 6개소에 분견소를 두어 헌병과 경찰관을 배치했다. 일청협약에서 청나라의 간도 영유권을 인정하는 한편, 거주권 보호를 위해 간도 개방지(상부지)에 거주하는 조선인의 사법권을 일본 측으로 하고, 그 외 지역은 청나라의 사법권으로 했다.[5]1907년 통감부 임시 간도파출소는 “토문(土門)”강이 해란하(海蘭河)가 아닌 제2송화강에 유입하는 현재의 오도백하(五道白河)임을 확인했다.[22] 이에 반발한 청나라는 봉천(奉天)(심양)에서 1개 연대를 간도에 주둔시키는 등 강경한 태도를 보였다. 1909년 9월 4일, 일본과 청나라는 외교 협상을 통해 일본은 청나라 내 다른 권익을 양보하는 대신 청나라의 간도 영유를 인정하는 “만주 및 간도에 관한 일청협약”(일청협약)을 체결하여, 청나라와 대한제국(한국)의 국경을 확정함으로써 간도 문제는 일단락되었다.

1920년대 전반에 간도와 조선 북부의 철도망이 정비되면서 조선인 농민의 간도 유입은 더욱 증가했다. 1907년 약 10만 명이었던 간도 인구는 1931년에는 약 52만 명이 되었고, 같은 지역의 조선인 인구도 약 7만 명에서 약 40만 명으로 증가했다. 일제강점기에는 조선인이 중국 각지로 이주했지만, 그 약 60%가 간도에 거주했다. 이러한 상황에서 1931년 북부 장춘에서 만보산 사건이 발생하여, 이주 중인 조선인과 이에 반발하는 현지 중국인 농민 간의 충돌이 있었다.

2. 4. 일제강점기: 항일 독립운동의 근거지

일제강점기 간도는 조선 독립 운동의 주요 근거지 중 하나였다. 제1차 세계 대전 이후 민족 자결주의 원칙이 확산되면서, 1919년 3·1 운동을 계기로 간도 지역에서도 독립운동이 활발하게 전개되었다.일본의 통제를 받지 않던 간도는 독립군을 비롯한 항일 무장 단체들의 주요 활동 무대가 되었다. 이들은 조선 북부 지역으로 자주 진출하여 일본군과 교전을 벌였다. 1920년에는 무장 단체가 조선은행의 자금을 탈취하는 사건이 발생했고, 같은 해 9월에는 훈춘에서 일본 영사관이 공격받고 민간인을 포함한 13명이 사망하는 훈춘 사건이 발생했다. 이에 일본은 간도 출병을 결정, 독립군을 추격하여 청산리 전투를 벌였다.[23][24][25]

1930년 5월에는 중국 공산당의 지원을 받은 조선인 독립운동 세력이 무장 봉기(간도 공산당 폭동)를 일으키기도 했다.[23][24][25] 1933년에는 일부 조선인 항일 무장 세력이 중국 공산당 계열의 동북인민혁명군에 편입되었고, 1935년 국공 합작으로 동북항일연군이 결성되었다. 동북항일연군 제1로군 제6사장 김일성은 1937년 보천보 전투에서 일본 경찰관 7명을 사살하고 보천보를 점령하기도 했다.

북한에서는 이러한 간도 지역의 항일 무장 투쟁을 조선 혁명의 기원으로 여기고 있다.

2. 5. 광복 이후 ~ 현재

1932년 만주국은 연길을 중심지로 하는 간도성을 설치했다. 만주국 붕괴 후 만주를 차지한 중화인민공화국은 간도를 중국 영토로 간주했지만, 1952년 연변 조선족 자치주를 설치하여 조선족의 자치를 인정했다. 1962년 조선민주주의인민공화국과 중조변계조약을 체결하여 백두산 천지에 국경선을 긋고, 압록강과 두만강을 국경으로 정해 간도가 중국 영토임을 확정했다.[21][26] 이 조약으로 천지의 54.5%가 북한에, 45.5%가 중국 영토로 분할되었다. 압록강과 두만강의 451개 섬과 사주 중 264곳(면적 85.5%)도 북한에 속하게 되었다. 한국 전쟁 참전 대가로 북한이 중국에 백두산 일부를 양도했다는 설[27]은 사실과 다르다.[28]

중조변계조약에서는 압록강과 두만강을 경계로 하고, 백두산에서 발원하는 작은 개울을 기준으로 국경을 정하기로 했으나, 조사 결과 두만강은 백두산 천지에서 직접 발원하지 않았다. 1990년 중국과 북한은 21개 경계비를 세워 두만강에서 천지까지 국경선을 확정했고, 백두산 천지 연안의 60%가 북한 영토가 되었다.[29] 2005년 조선일보는 17번째 경계비가 한국이 '토문'강으로 추정하는 오도백하 옆에 설치되었고, 오도백하는 북한 쪽에서 흘러나온다고 확인했다.[30]

한국은 간도가 역사적으로 한국과 밀접하며 한국 영토라고 주장하는 반면, 중국은 '간도 문제'는 조선인의 창작이며 전설일 뿐이라고 주장한다.[26] 현재 한국에서는 북한이 중국과 체결한 중조변계조약을 인정하지 않는다는 목소리도 있다. 두만강에 유입하는 오도백하가 백두산정계비의 '토문'이라 해석하고,[22] 송화강 남부에서 아무르 강이 흘러드는 간궁 해협 북부, 오호츠크 해에 면한 아무르 만까지 러시아 연해주 및 하바롭스크 지방을 포함한 지역도 간도이며 한국 영토라고 주장하는 단체도 있다.[31] 서간도에서 요동반도까지 포함시키는 주장도 있다.[32][33] 2005년부터 간도협약을 기념하여 9월 4일을 간도의 날로 정하고,[34] 2009년 9월 4일에는 다양한 관련 행사가 열렸다.[35]

한국에서는 중조 국경선이 1887년 조선이 제안한 것과 같으며, 일본이 청과 체결한 '간도협약'으로 간도를 빼앗겼다는 것은 옳지 않다는 견해도 있다.[21] 일본경제신문 야마구치 마사노리 기자는 "한반도는 중국과 일본에 둘러싸여 반복적으로 침략을 받았다. (…) '영토'에 강하게 집착하는 배경에는 주변 강대국에 휘둘린 '침략의 역사'가 있다는 견해도 많다"라고 지적했다.[36]

남북한 통일 후 이 지역 귀속을 둘러싼 영토 문제가 재점화될 가능성이 있다.[37] 중국사회과학원은 동북공정을 통해 고구려를 중국사에 편입시키고 있는데, 한국 내 민족주의 세력에서는 "만주에 많은 영토를 가졌던 고구려를 한국사에서 배제함으로써, 만주를 남북 통일 후 한국이 영유하는 것의 정당성을 미리 배제하려는 것"이라는 추측이 나온다.

2023년 6월 1일, 더불어민주당 문진석 의원 등의 주최로 국회도서관에서 "북방영토회복을 위한 학술회의"가 개최되었다. 간도에 대한 논의 외에도, 만주국 망명 정부 관계자도 참석하여 만주국 복국을 주장하였다.[38]

국교 정상화 당시 조선족의 국적은 중국 국적임을 인정했지만, 윤동주의 국적 문제가 발생하고 있다.[39]

3. 백두산 정계비와 토문강 논쟁

1712년(숙종 38년), 조선과 청나라는 백두산 천지(天池) 남동쪽 4km 지점에 백두산정계비를 세워 국경을 확인했다. 정계비에는 양국 경계를 '서위압록 동위토문(西爲鴨綠 東爲土門)'이라 명시하고, 정계비가 그 분수령에 세워졌음을 밝혔다.[43]

그러나 청나라 사신 목극등이 국경을 조사한 이후, 조선 측은 '정계비로부터 동쪽 물길까지' 울타리를 설치하는 과정에서 목극등이 정한 물길이 두만강이 아닌 쑹화강(송화강)으로 흘러가는 것을 발견했다. 이에 조선 조정은 공사 중지를 명했지만, 정계에 참여한 이들은 잘못을 책임지는 것이 두려워 목극등이 정한 수원(水源)에서 남쪽으로 20리 떨어진 곳에 새로 울타리를 설치했다.[45] 조선 조정은 나중에 이 사실을 알았지만, 청나라가 알게 되면 목극등이 처벌받고 다른 청나라 사신이 와서 영토가 축소될 수 있다는 우려 때문에 상황을 그대로 두었다.[46]

1800년대 초부터 함경도 사람들이 두만강을 건너 '''간도'''(間島)로 이주하기 시작하여 1881년에는 연변 지역의 조선인이 1만 명에 이르렀다. 1860년 베이징 조약으로 러시아에 연해주를 빼앗긴 청나라는 만주 개발을 위해 1881년 '봉금령'을 폐지하고 본토 주민들의 이주를 허용했다. 이 과정에서 간도에 있던 조선인과 청나라 사람 사이에 마찰이 생기면서 조선과 청나라 사이에 간도 영유권 문제가 본격적으로 대두되었다.

이에 조선은 1883년 '월강금지령'을 폐지하고 어윤중, 김우식에게 정계비와 주변 지형을 조사하게 하여 쑹화강(송화강)의 한 지류로 토문강이 있음을 확인한 뒤, 간도가 조선 영토임을 주장했다. 그러나 청나라는 양국의 기본적인 국경선이 두만강이라는 전제하에 도문(圖們)과 토문(土門)은 모두 만주어에서 그 음이 유사하여 취한 글자(借字, 차자)이므로 '토문은 곧 두만강을 지칭한다'고 주장했다.

1885년(을유년)과 1887년(정해년)에 조선과 청나라는 백두산과 그 동쪽 국경을 명확히 하기 위한 감계(勘界) 회담을 가졌으나, 서로의 주장이 엇갈려 모두 결렬되었다.[50]

조선왕조실록에 따르면, 태조이성계 시대에 북부 여진족을 귀순시키고 압록강과 두만강(중국명, 图们江)을 국경으로 삼았다고 한다.[19] 조선에서 “야인” 거주 지역인 만주에 대한 지리적 지식은 부족했고, 이 “야인” 만주족의 침략(정묘호란, 병자호란) 이후에 관심을 갖게 되면서, 1697년 봄, 『성경지』가 청나라로부터 가져와 비로소 이해가 진척되었다.[20]

1885년, 국경선 획정을 위해 청나라에서는 賈元桂와 秦瑛, 조선에서는 이중하와 조창식이 참석하여 회담을 가졌다. 조선의 토문간계사는 정계비의 문구대로 토문강에 국경을 정하려 하였고, 청나라 대표는 두만강이 경계라고 주장하여 합의에 이르지 못하였다.[21] 1887년, 다시 협상이 진행되었고, 조선은 이전의 주장을 철회하고 두만강 최북단 지류인 홍토수를 국경선으로 제안하였으나, 청나라는 최남단 지류인 석을수를 고집하여 또다시 합의에 이르지 못하였다.[22][21][26]

4. 간도 협약과 그 이후의 논란

1907년 8월 23일, 일본 제국은 간도에 헌병과 경찰을 투입하여 용정에 통감부 간도파출소를 설치하였다. 그러나 1909년 9월 4일 청나라와 간도 협약을 체결하여 이 지역에 대한 청나라의 법적 권한을 인정하고 파출소를 철수하였다.[51] 이 협약으로 청나라와 대한제국의 국경이 확정되면서 간도 문제는 일단락되는 듯 보였다. 같은 날, 청나라와 일본 제국은 만주 5안건 협약을 체결하였다.[52]

1962년 10월 12일, 조선민주주의인민공화국과 중화인민공화국은 조중 변계 조약을 체결하여 백두산과 두만강 상류의 국경선을 명확히 획정하고, 두만강 이북 지역에 대한 영토권이 중화인민공화국에 있음을 확인하였다.

2000년대에는 한국 사회에서 간도 협약에 대한 이의를 제기할 수 있는 시한이 100년이기 때문에 2009년 9월에 그 시효가 완성된다는 주장이 유포되기도 했다. 그러나 이는 신뢰할 만한 근거 없이 퍼진 주장이었다.[51][52]

일부 한국의 영토수복주의자들은 간도에 대한 주장을 펼치기도 한다. 이들의 주장은 원래 한중 국경 협정의 모호성에서 비롯된 것으로 여겨진다.

1712년 조선과 청은 압록강과 두만강을 경계로 합의하고 백두산정계비를 세웠다. 그러나 두만강의 명칭과 발원지에 대한 해석 차이로 인해 논란이 발생했다. 일부 한국인들은 조약에서 언급된 "두만"이 송화강의 지류라고 주장하며, 간도가 한국 영토라고 주장했다.[17]

이러한 경계 해석은 조선의 공식 정책으로 발전했고, 조선과 청 관리들은 1885년과 1887년에 분쟁 해결을 위해 회의를 가졌지만 성과를 거두지 못했다.[18] 1905년부터 한국은 일본의 영향력 아래 놓이면서 이러한 주장을 효과적으로 추진할 수 없었다.

1945년 한국 해방 후, 일부 한국인들은 간도가 한국의 지배를 받아야 한다고 믿었지만, 남한의 미합중국과 북한의 소비에트 사회주의 공화국 연방의 군사 통제는 통일된 한국의 주장을 어렵게 했다. 한국 전쟁과 냉전의 상황은 한국인들이 간도 문제를 제기할 기회를 더욱 줄였다.

오늘날, 관련 정부(북한, 한국, 중국, 일본) 중 어느 누구도 간도가 한국 영토라고 주장하지 않는다. 역사 해석에 대한 논쟁은 가끔 있지만, 이 문제는 어느 당사국에게도 큰 감정이나 공식적인 관심을 불러일으키지 않으며, 중국과 두 한국 간의 관계는 여전히 우호적이다.

2004년 한국 정부는 간도협약이 무효라고 믿는다는 성명을 발표했지만, 중국의 강력한 반발로 인해 성명을 철회하고 "행정적 실수"였다고 설명했다.

소수의 한국 활동가들은 통일 한국 하에서 북한이 체결한 조약은 무효로 간주될 수 있으며, 통일 한국이 간도 반환을 추구할 수 있다고 믿는다. 그러나 현재의 정치적 상황은 이를 실현하기 어렵게 만든다.

5. 중화인민공화국의 동북공정과 간도 문제

중화인민공화국은 동북공정 프로젝트를 통해 고구려와 발해를 중국 역사에 편입하려 하고 있으며, 이는 한국의 역사적 관점과 충돌한다. 한국에서는 고구려와 발해가 간도를 포함한 만주 지역을 지배했던 한국사의 중요한 부분으로 여겨지기 때문이다. 이러한 역사 인식의 차이는 간도 영유권 문제와 관련하여 갈등의 소지가 될 수 있다.

1962년 북한과 중국은 중국-북한 국경 조약을 체결하여 국경을 확정하고 간도에 대한 영토 주장을 사실상 포기했지만, 일부 한국의 영토수복주의자들은 여전히 간도에 대한 영유권을 주장하고 있다. 이들은 1712년 조선과 청나라 사이의 국경 협정이 모호하며, 백두산정계비에 언급된 '토문강'이 실제로는 송화강의 지류를 가리킨다고 주장한다.

2004년 한국 정부는 간도협약이 무효라고 발표했다가 중국의 반발로 철회하는 등 간도 문제는 여전히 민감한 사안이다. 일부 학자들은 중국의 동북공정이 통일 한국의 간도 영유권 주장을 사전에 차단하기 위한 목적이라고 주장하기도 한다.

2023년 6월 1일, 더불어민주당의 문진석 의원 등이 주최한 학술회의에서 간도 문제가 논의되었으며, 만주국 망명 정부 관계자도 참석하여 만주국 복국을 주장하였다.[38]

현재 한국에서는 북한이 중국과 1962년에 체결한 중조변계조약을 인정하지 않는다는 목소리도 있다. 또한, 백두산정계비의 “토문”을 송화강으로 해석하고[22], 연해주 및 하바롭스크 지방을 포함한 지역도 간도 지역이며 한국 영토라고 주장하는 단체도 있다.[31]

6. 더불어민주당과 간도 문제

2023년 6월 1일, 더불어민주당 문진석 의원, 한국국토관리학회, 한국역사영토재단 등이 국회도서관에서 "북방영토회복을 위한 학술회의"를 개최하였다. 이 회의에서는 간도에 대한 논의가 이루어졌으며, 만주국 망명 정부 관계자도 참석하여 만주국 복국을 주장하였다.[38]

참조

[1]

논문

试析1907—1909年日本界定的"间岛"地理范围

[2]

웹사이트

Jiandao Incident 间岛事件始末

http://www.jlplib.co[...]

2011-06-22

[3]

뉴스

[2030세상읽기]한국엔 왜 파시즘 정당이 없을까

https://m.weekly.kha[...]

2012-08-07

[4]

웹사이트

Korea China text book argument

http://hnn.us/articl[...]

[5]

웹사이트

Information on Jiandao

http://www.worldvil.[...]

[6]

웹사이트

한국사데이터베이스

http://db.history.go[...]

2022-05-30

[7]

웹사이트

(357) [間島 재주 한국인의 재판관할 청국 측 관행에 관한 報告]

https://db.history.g[...]

2022-07-16

[8]

웹사이트

세계한민족문화대전

http://www.okpedia.k[...]

2022-05-30

[9]

웹사이트

이범윤(李範允)

http://encykorea.aks[...]

2022-07-16

[10]

웹사이트

(20) [間島 문제에 관한 淸國 주재 內田 公使의 보고서 사본 轉送 件]

https://db.history.g[...]

2022-07-16

[11]

서적

The Korean war: a history

https://www.jstor.or[...]

Random House Inc

2024-10-13

[12]

논문

Rethinking the Colonial Conquest of Manchuria: The Japanese Consular Police in Jiandao, 1909–1937

http://journals.camb[...]

[13]

웹사이트

Jiandao Incident and Jiandao Convention 间岛事件和间岛协约

http://wiki.chinabai[...]

[14]

웹사이트

AAS Annual Meeting

http://www.aasianst.[...]

2009-06-27

[15]

서적

Rays of the Rising Sun

Helion & Company Limited

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

http://sillok.histor[...]

[20]

논문

清代滿洲関連文献と朝鮮後期の満洲地理認識

東北アジア歴史財団

[21]

뉴스

【その時の今日】朝鮮・清の国境会談が決裂

https://japanese.joi[...]

中央日報

2009-12-03

[22]

논문

「韓国ドラマの歴史認識」

https://www.jiu.ac.j[...]

[23]

문서

http://www.dce.osaka[...]

[24]

뉴스

間島一帯に亘る未曾有の暴動事件

{{新聞記事文庫|url|0100286[...]

神戸大学 電子図書館システム

[25]

이미지

間島共産党暴動

http://blog-imgs-81-[...]

[26]

웹사이트

韓中関係 近代 2. 間島問題

http://japanese.hist[...]

東北アジア歴史財団

[27]

서적

空白の北朝鮮現代史―白頭山を売った金日成

新潮社

[28]

뉴스

鴨緑江・豆満江の島は大半が北朝鮮領土、学会で発表

http://www.wowkorea.[...]

連合ニュース/WoW!Korea

2008-11-30

[29]

웹사이트

長白山の歴史

http://www.searchnav[...]

長白山ネット/朝鮮族ネット

[30]

뉴스

[社会] 白頭山定界碑に刻まれたその川…土門江を見つけた

http://www.searchnav[...]

朝鮮日報/朝鮮族ネット

2005-02-10

[31]

뉴스

「우리의 땅 ‘간도(間島)’, 이대로 멈추고 말 것인가」

http://news.khan.co.[...]

京郷新聞

2009-05-04

[32]

뉴스

「간도협약 무효 '국회, 민간단체' 움직임 활발」

http://www.todaykore[...]

TodayKorea

2009-09-04

[33]

웹사이트

『国际观察』 [世界概览]值得中国人警惕的韩国收复“间岛”运动(转载)

http://www.tianya.cn[...]

天涯社区

[34]

뉴스

「간도되찾기본부, 9월4일 `간도의 날' 선포」

http://news.naver.co[...]

연합뉴스/Naver

2005-09-04

[35]

뉴스

「[간도오딧세이]기억하자! ‘간도협약 100주년’」

http://newsmaker.kha[...]

京郷新聞

2009-07-21

[36]

뉴스

(제목 정보 없음)

日本経済新聞

2010-10-28

[37]

웹사이트

Tension, Desperation: The China-North Korean Border

http://www.nytimes.c[...]

2006-10-22

[38]

웹사이트

중국 3대 망명정부로 떠오른 만주국 복국 운동...배달족의 북방영토 회복론과 상충하나?

http://www.tongildai[...]

2023-07-22

[39]

블로그

尹東柱는 중국 조선족인가 한국인인가

https://tsujimoto.as[...]

2016-04-21

[40]

서적

한국 현대소설의 비판적 언술 양상

소명출판

2008

[41]

백과사전

두만강(豆滿江)

https://terms.naver.[...]

한국학중앙연구원

[42]

뉴스

간도이주 조선 초부터 시작됐다.

https://news.naver.c[...]

경향신문

2004-04-09

[43]

사료

숙종실록, 숙종 38년(1712 임진) 5월 23일 1번째기사

1712-05-23

[44]

사료

정계(定界)에 참여했던 사람들의 기록

[45]

사료

숙종실록, 숙종 38년(1712 임진) 12월 7일 3번째기사

1712-12-07

[46]

서적

성호사설

(날짜 정보 없음)

[47]

서적

해동역사

(날짜 정보 없음)

[48]

서적

다산시문집

(날짜 정보 없음)

[49]

서적

연려실기술

(날짜 정보 없음)

[50]

사료

백두산일기

(날짜 정보 없음)

[51]

뉴스

"간도반환 소송가능시한 3주밖에 안남아" 재미동포 피맺힌 절규

https://web.archive.[...]

뉴시스

2009-08-12

[52]

뉴스

학계 "간도 100년 시효설 터무니없어"

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2009-09-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com