한국의 사찰

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국의 사찰은 372년 고구려에 불교가 전래된 이후 삼국 시대부터 조선 시대에 이르기까지 한국 불교의 역사와 함께 발전해 왔다. 사찰은 일주문, 사천왕문, 법당, 대웅전, 탑, 명부전, 산신각 등의 다양한 건물로 구성되며, 건축 양식은 목조 건축 기술의 정수를 보여준다. 불국사, 해인사, 통도사 등 주요 사찰과 삼보사찰, 오대 총림, 팔대 총림 등이 있으며, 불상, 불화, 석탑 등 다양한 문화재를 소장하고 있다. 현재 대한민국에는 약 2만 개, 조선민주주의인민공화국에는 약 300개의 사찰이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 배경

한국에서는 지리적 위치와 문화적 조건 속에서 독특한 형태의 불교가 발전했다.[1] 삼국시대에 전래된 불교는 각 왕조를 거치며 때로는 국가의 지원 아래 융성하고 때로는 탄압을 받기도 하는 등 복잡한 역사를 거쳐왔다.[1] 고려시대에는 국가적 종교로 번성했으나 말기에는 세속화의 문제점을 드러내기도 했으며,[1] 조선시대에는 숭유억불 정책 속에서도 그 명맥을 유지했다.[1] 이러한 역사 속에서 건립되고 변화해 온 사찰, 탑, 조각, 그림, 공예품, 건축물 등 다양한 불교 유산은 오늘날에도 전국 곳곳에서 찾아볼 수 있다.[1]

2. 1. 삼국시대

한국에서는 지리적 위치와 문화적 조건 속에서 독특한 형태의 불교가 발전했다.[1] 불교는 372년 고구려에 처음 전래되었으며,[1] 374년에는 영향력 있는 한족 출신 승려 아도가 고구려에 도착하여 이듬해 고구려 소수림왕에게 영향을 미쳤다.[1] 왕의 명에 따라 375년 최초의 사찰인 성문사와 이불란사가 건립되었고,[1] 불교는 곧 고구려의 국교가 되었다.[1]백제 역시 불교의 영향 아래 번성했으며,[1] 552년에는 백제에서 일본으로 불교 경전이 보내졌다.[1] 이는 결국 일본에 불교가 정착하는 계기가 되었다.[1]

신라에서도 불교는 중요했다.[1] 특히 신라 진흥왕(재위 540년~576년) 시대에 불교는 크게 융성했다.[1] 흥륜사가 건립되어 평민들도 승려가 될 수 있었고,[1] 불교 경전 연구가 크게 강조되었다.[1]

2. 2. 고려시대

고려 태조 왕건은 불교를 깊이 숭상하여, 그의 지원 아래 전국적으로 탑을 비롯한 다양한 불교 건축물이 세워졌다. 고려 시대 동안 불교는 국가의 보호 아래 크게 발전하며 많은 사찰이 건립되었다.그러나 고려 말기에 이르러 불교계는 점차 세속적인 문제에 깊이 관여하게 되었다. 일부 승려들이 정치에 개입하고, 불교계 전반이 권력과 결탁하여 부패하는 모습을 보이기도 했다. 이러한 상황은 백성들 사이에서 점차 반불교적인 정서를 확산시켰고 사회적 혼란을 야기하는 원인 중 하나가 되었다. 이러한 혼란은 결국 조선 왕조의 건국으로 이어지며 새로운 시대를 맞이하게 된다.

2. 3. 조선시대

고려 말기에는 불교가 일부 정권의 부패와 연관되면서 많은 승려들이 정치에 관여하는 모습을 보였다. 이러한 상황은 점차 반불교적인 정서를 확산시키는 배경이 되었고, 사회적 혼란으로 이어지다가 결국 조선 왕조의 건국으로 마무리되었다.[1]조선 태조는 개인적으로는 독실한 불교 신자였음에도 불구하고, 국가 정책적으로는 승려들의 사회적, 정치적 영향력을 축소하고자 했다. 이 시기 승려들은 때때로 사회적으로 낮은 대우를 받기도 했으나, 개인적인 수행 활동은 대체로 이어갈 수 있었다.[1] 조선 시대 전반적으로 숭유억불 정책 기조 속에서 불교의 세력은 약화되었지만, 사찰, 탑, 불상 조각, 불화, 공예품, 건축물 등 다양한 형태의 불교 유산은 전국 곳곳에 남아 그 명맥을 유지했다.[1]

3. 한국 사찰의 특징

한국의 사찰은 일반적으로 불교 신앙과 수행을 위한 다양한 건물과 구조물들로 이루어진 복합적인 공간이다.[2] 대표적인 구성 요소로는 사찰의 경계를 나타내는 일주문과 사천왕문, 중심 법당인 대웅전과 설법 공간인 법당, 탑, 승려들의 수행 공간 등이 있다. 또한 지장보살을 모신 명부전, 아라한을 모신 나한전 등이 있으며, 한국 무속 신앙의 영향을 받은 산신각 등이 함께 배치되기도 한다.[3] 이러한 요소들은 각기 다른 기능과 의미를 지니며 한국 사찰의 특징적인 모습을 형성한다.

3. 1. 주요 건물

한국의 사찰은 다음과 같은 주요 건물과 요소로 구성된다:[2]- '''일주문''' (一柱門): 사찰 경내로 들어가는 입구에 세워진 문이다. 사찰의 시작을 알리는 상징적인 건축물이다.

- '''사천왕문''' (四天王門) 또는 '''천왕문''': 불법을 수호하는 사천왕을 모신 문으로, 사찰의 경계를 나타낸다. 악귀를 막고 정화하는 의미를 지닌다.

- '''법당''' (法堂): 부처님의 법을 설하는 중심 공간으로, 강의나 설법이 이루어지는 건물이다.

- 승려 숙소: 스님들이 거주하며 수행하는 공간이다.

- '''종고''' (鐘鼓) 또는 '''종각''': 사찰의 큰 종을 걸어두는 건물이다. 종소리는 중생을 깨우치고 불법을 전파하는 의미를 담고 있다.

- '''대웅전''' (大雄殿): 사찰의 중심 법당으로, 주존 불상인 석가모니불을 모신다. '대웅(大雄)'은 위대한 영웅, 즉 석가모니를 뜻한다.

- 탑: 부처님의 사리를 모시거나 경전을 봉안하는 구조물로, 사찰의 중요한 신앙 대상 중 하나이다.

- '''명부전''' (冥府殿): 지장보살을 주불로 모시며, 불교에서 말하는 지옥의 모습을 묘사한 그림(시왕도)을 함께 봉안하는 경우가 많다. 죽은 이들의 넋을 인도하고 구제하는 역할을 상징한다.

- '''나한전''' (羅漢殿): 깨달음을 얻은 성자인 아라한(나한)을 모신 전각이다.

- '''산신각''' (山神閣): 한국 무속 신앙의 영향을 받아 산신령 산신(山神)을 모시는 사당이다. 산신은 남성 또는 여성의 모습으로 표현될 수 있다.[3] 때로는 칠성(七星)이나 독성(獨聖)을 함께 모셔 '''칠성각'''(七星閣) 또는 '''삼성각'''(三星閣)이라고도 부른다. 일반적으로 주요 법당 뒤편 높은 곳에 자리한다.

- 암자: 큰 사찰에 속해 있으면서 떨어진 곳에 자리한 작은 절이나 거처를 의미한다.

3. 2. 건축 양식

한국의 사찰은 다음과 같은 요소로 구성된다:[2]- 일주문 (一柱門) – 사찰 경내로 들어가는 입구에 위치한 문.

- 사천왕문 (四天王門) 또는 천왕문 – 사찰 경계를 표시하는 사천왕의 문.

- 법당 (法堂) – 강의와 설법에 사용되는 법을 설하는 건물.

- 승려 숙소

- 종고 (鐘鼓) – 종각.

- 대웅전 (大雄殿) – 사찰의 주요 불상을 모신 중심 법당.

- 탑

- 명부전 (冥府殿) – 지장보살의 상과 불교의 지옥 묘사가 있는 건물.

- 나한전 (羅漢殿) – 아라한을 모신 전각.

- 산신각 (山神閣) – 산신(山神)에게 봉헌하는 한국 무속과 관련된 사당으로, 남성 또는 여성으로 묘사될 수 있다.[3] 때로는 칠성각 (七星閣) 또는 삼성각 (三星閣)이라고도 하며, 이 사당은 보통 주요 법당 뒤에 위치한다.

- 암자

4. 주요 사찰

한국에는 불교의 역사와 전통을 간직한 수많은 사찰들이 대한민국과 조선민주주의인민공화국 전역에 분포하고 있다. 이들 사찰은 창건 연대, 역사적 중요성, 종파 내에서의 위치 등에 따라 다양한 가치를 지닌다.

주요 사찰 목록은 일반적으로 사찰의 한국어 이름, 소재지(도, 군 또는 시), 창건 연도 등의 정보를 포함하여 정리된다. 특히, 일제강점기에 지정되었던 31개의 주요 사찰(본사)은 한국 불교사에서 중요한 위치를 차지했던 곳들이다.

대표적인 사찰로는 삼보사찰로 불리는 통도사(불보사찰), 해인사(법보사찰), 송광사(승보사찰)가 있으며, 이들은 각각 부처님의 진신사리, 팔만대장경, 그리고 수많은 고승들을 배출한 상징적인 의미를 지닌다. 또한 조계종의 수행 중심지인 총림으로 지정된 사찰들(예: 해인사, 송광사, 통도사, 수덕사, 백양사, 동화사, 쌍계사, 범어사) 역시 한국 불교에서 중요한 역할을 담당하고 있다.

이 외에도 신라 시대의 대표적인 사찰인 불국사와 부석사, 고려 시대의 국찰이었던 개성 령통사, 조선 시대 왕실의 원찰이었던 봉은사나 용주사 등 역사적으로 의미 깊은 사찰들이 많다. 조선민주주의인민공화국 지역에도 평양의 광법사, 묘향산의 보현사, 금강산의 신계사, 표훈사 등 중요한 사찰들이 위치하고 있다.

4. 1. 삼보사찰

삼보(三寶)는 불교에서 귀하게 여기는 세 가지 보물을 말하며, 부처님(佛), 부처님이 설하신 법(法), 그리고 그 가르침에 따라 살아가는 스님(僧)을 의미한다.[8] 한국 불교에서는 이 세 가지 보물을 대표하는 사찰을 각각 지정하여 삼보사찰이라 부른다.

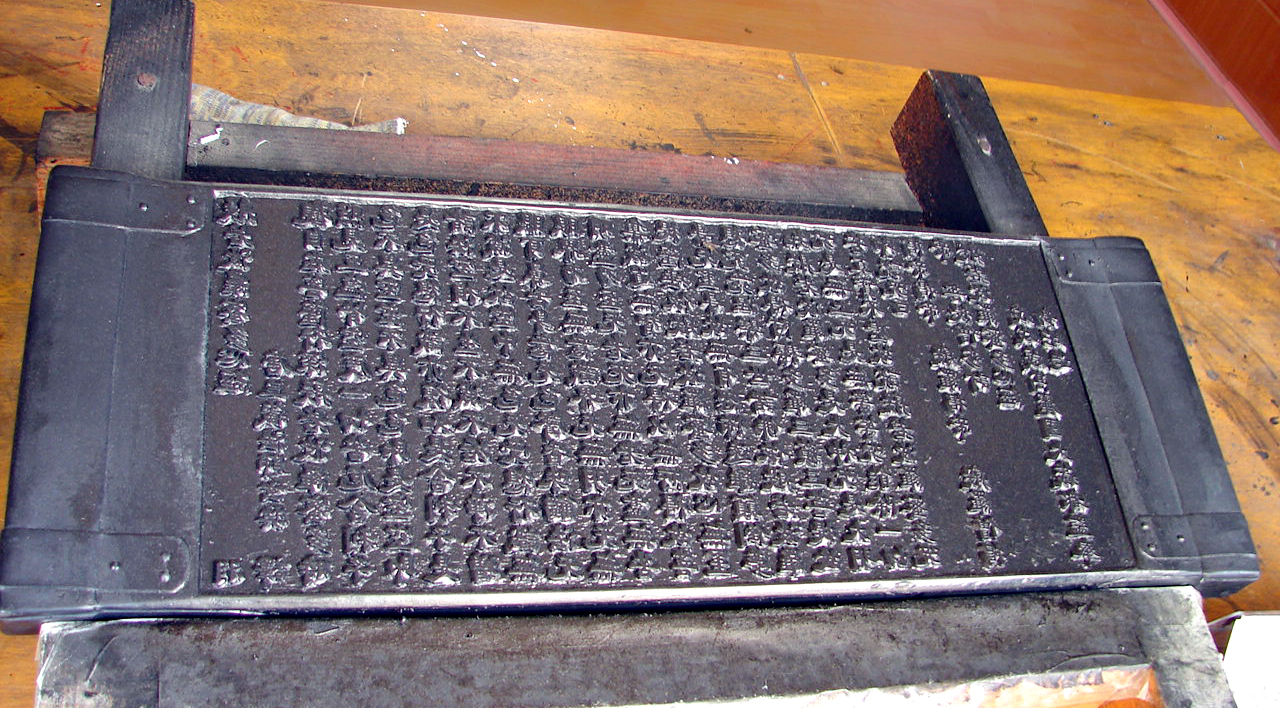

- 해인사: 법보(法寶) 사찰이다. 부처님의 가르침인 팔만대장경 경판을 봉안하고 있기 때문에 법보사찰로 불린다. 팔만대장경은 고려 시대 몽골의 침입을 불력으로 막아내고자 국가적인 염원을 담아 제작된 귀중한 문화유산으로, 현재 유네스코 세계기록유산으로 등재되어 있다. 경상남도 합천군 가야산에 위치한다.

- 송광사: 승보(僧寶) 사찰이다. 고려 시대 보조국사 지눌을 비롯하여 총 16명의 국사(國師)를 배출하는 등 많은 고승들을 길러낸 수행 도량이기 때문에 승보사찰로 불린다. 전라남도 순천시 조계산에 위치한다.

4. 2. 오대 총림과 팔대 총림

한국 불교의 조계종에서는 선원(禪院, 참선 수행 전문기관)과 강원(講院, 경전 교육기관)을 모두 갖춘 주요 사찰을 '''총림'''(叢林)이라고 부른다. 오랜 기간 동안 다음의 다섯 사찰이 '''오대 총림'''으로 지정되어 한국 불교의 중요한 수행 중심지 역할을 해왔다.2012년 11월 7일, 대한불교 조계종 중앙종회는 제192회 정기회의에서 동화사, 쌍계사, 범어사 세 사찰을 만장일치로 총림으로 추가 지정하였다. 이에 따라 기존의 오대 총림에 세 곳이 더해져 '''팔대 총림''' 체제가 되었다.

4. 3. 기타 주요 사찰

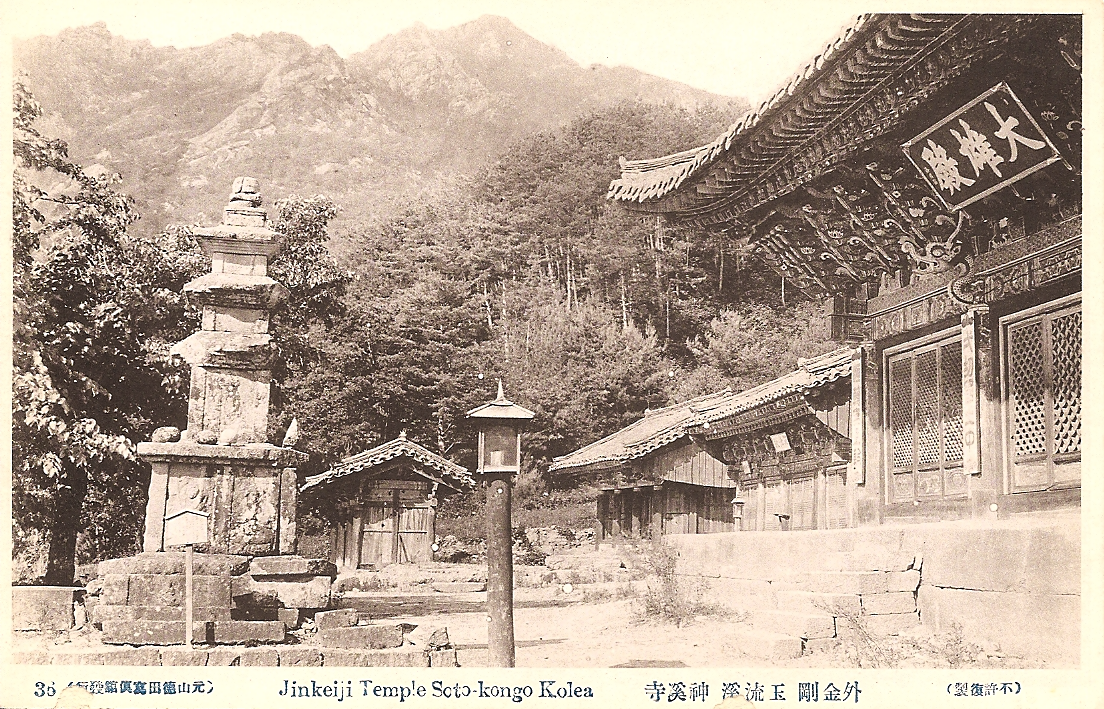

조선민주주의인민공화국 지역에도 많은 중요 사찰이 위치해 있다. 평안남도 평성시의 안국사(503년 창건), 평안북도 향산군의 보현사(1025년경 창건), 황해북도 사리원시의 성불사(898년 창건) 등이 대표적이다. 평양직할시 모란봉구역에 있던 영명사는 오랜 역사를 지녔으나 한국 전쟁 중 파괴되었다. 금강산의 유점사(550년경 창건, 1168년 중창) 역시 금강산의 주요 사찰이었으나 전쟁으로 소실되었다. 이 외에도 신계사(519년 창건), 표훈사(670년 창건), 정양사 등 금강산 일대에 많은 사찰이 있었으나 전쟁 피해를 입었다.[4] 일부 사찰은 국보로 지정되어 관리되고 있으며, 개성시의 령통사(1027년 창건)나 금강군의 신계사처럼 복원된 경우도 있다.[4]

대한민국 지역에도 역사 깊고 중요한 사찰이 많다. 경상북도 경주시의 불국사는 신라 시대인 528년에 창건되어 751년에 크게 중창되었으며, 석굴암과 함께 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 경상북도 영주시의 부석사는 676년 의상대사가 창건한 사찰로, 무량수전 등 귀중한 목조 건축 문화재를 보유하고 있다. 경상북도 안동시의 봉정사는 672년에 창건되었으며, 현존하는 가장 오래된 목조 건물 중 하나인 극락전으로 유명하다. 충청북도 보은군의 법주사는 553년에 창건되었으며, 팔상전과 거대한 청동미륵대불 등으로 잘 알려져 있다. 이 외에도 삼보사찰인 통도사, 해인사, 송광사를 비롯하여 각 지역을 대표하는 수많은 사찰들이 한국 불교의 역사와 문화를 이어오고 있다.

5. 현대 한국의 사찰

현대 한국 사회에서 사찰은 전통적인 불교 신앙의 중심지 역할을 넘어 더욱 다양한 의미와 기능을 수행하고 있다. 과거 산속 깊은 곳에 자리하며 수행에 집중했던 모습에서 벗어나, 도시인들에게 마음의 안식처를 제공하고 한국 전통문화를 체험할 수 있는 열린 공간으로 변화하고 있다.

많은 사찰이 문화유산으로서의 가치를 지니고 있어 역사 교육의 장으로 활용되며, 동시에 현대인들의 지친 심신을 달래는 휴식과 명상의 공간으로 주목받고 있다. 특히, 템플스테이 프로그램은 내외국인 모두에게 큰 호응을 얻으며 한국 불교와 문화를 세계에 알리는 중요한 역할을 하고 있다. 템플스테이를 통해 참가자들은 사찰의 일상과 수행을 직접 경험하며 전통문화에 대한 이해를 높이고, 바쁜 일상에서 벗어나 자기 성찰의 시간을 가질 수 있다.

이처럼 현대 한국의 사찰은 종교 시설 본연의 기능을 유지하면서도 사회와 적극적으로 소통하며 문화 체험, 정신 수양, 관광 등 다각적인 역할을 수행하는 복합 문화 공간으로 자리매김하고 있다.

5. 1. 남한의 사찰

대한민국에는 총 2만여 개의 불교 사찰이 있으며, 그중 약 900개는 전통 불교 사찰로 알려져 있다.[5] 이 통계는 2005년 문화관광부(현 문화체육관광부) 자료를 근거로 하고 있지만, 전국의 모든 사찰을 포함하는 것은 아니어서 실제 수는 더 많을 수 있다.5. 2. 북한의 사찰

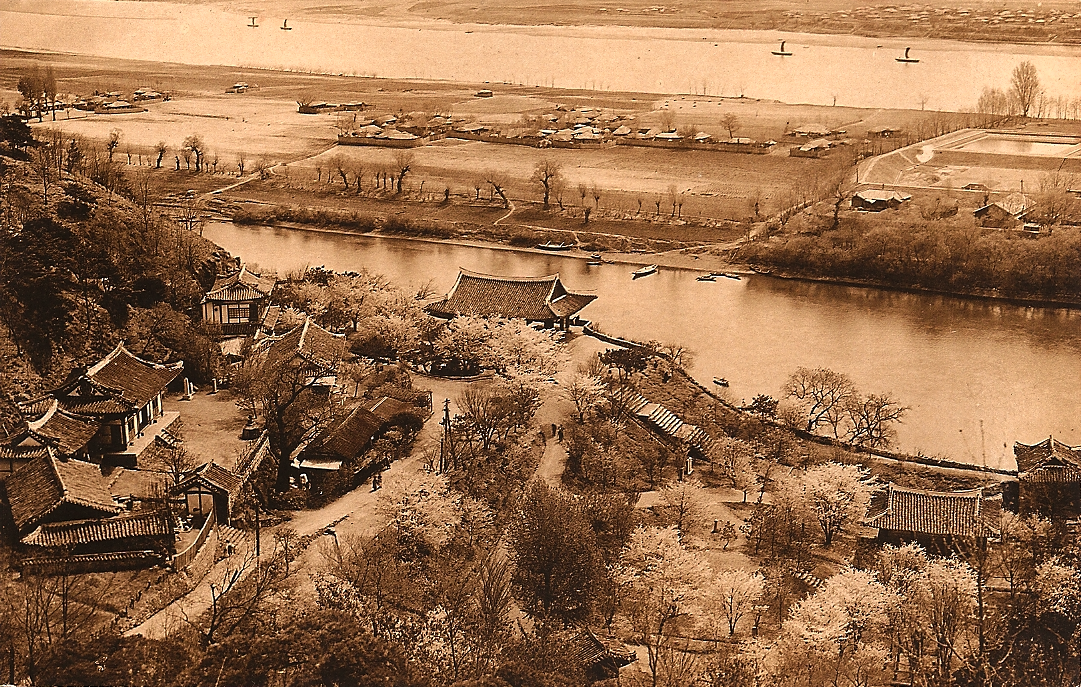

한국의 사찰 목록 (가나다순)과 한국의 사찰 목록 (지역별)은 2005년 문화체육관광부 자료를 바탕으로 보충되었으나, 완전한 목록은 아니다. 특히 조선민주주의인민공화국 지역의 사찰은 단 1개만이 포함되어 있으며, 대한민국의 사찰 역시 상당수 누락되어 있다.조선민주주의인민공화국에서는 많은 사찰이 국가에 의해 접수되어 관리되는 것으로 알려져 있다. 정부가 통제하게 된 사찰 건물들은 주로 고대 한국 전통을 보여주는 박물관으로 사용되는 경우가 많다. 일부 사찰은 여전히 본래 기능을 유지하며 운영되고 있으며, 국보로 지정되어 관리되기도 한다. 한국 전쟁 당시 미군의 대규모 폭격으로 인해 대도시에 위치한 사찰 대부분이 파괴되었으나, 시골 지역에는 많은 사찰이 남아있다. 파괴된 유명 사찰 중 일부는 이후 재건되었는데, 령통사와 신계사가 대표적인 예이다. 전체적으로 북한에는 약 300개의 사찰이 있는 것으로 파악된다.[4]

'''1930년대 북한 지역 사찰 사진'''

참조

[1]

뉴스

Temple stay: 48 hours at Sudeoksa Temple

http://travel.cnn.co[...]

2011-10-04

[2]

서적

Korea: a religious history

Psychology Press

[3]

웹사이트

San shin – The Mountain god (산신)

http://koreantemples[...]

2012-02-25

[4]

웹사이트

Korea, Democratic People's Republic of: Country Reports on Human Rights Practices

https://2009-2017.st[...]

[5]

웹사이트

33 of South Korea's most beautiful temples

https://www.cnn.com/[...]

2020-07-05

[6]

뉴스

사찰의 구조-어느 사찰에 어떤 전각 있나

http://www.buddhistn[...]

불교신문

2008-01-14

[7]

간행물

전통사찰현황 (통계자료 294번)

문화관광부

2007-01

[8]

문서

두산백과사전 - 삼보사찰

https://terms.naver.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com