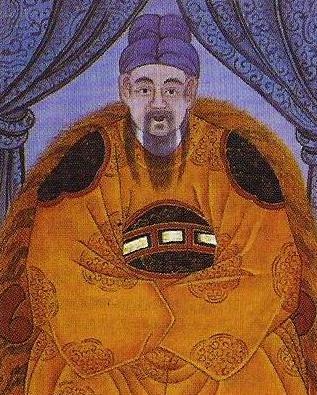

공민왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공민왕은 고려의 제31대 왕으로, 1330년에 태어나 1374년에 사망했다. 그는 원나라의 간섭에서 벗어나 자주적인 개혁을 추진했지만, 친원 세력의 반발과 왜구, 홍건적의 침입으로 어려움을 겪었다. 몽골풍을 폐지하고 관제를 복구하는 등 개혁 정책을 펼쳤으며, 신돈을 등용하여 토지 개혁을 시도했으나 실패했다. 노국공주의 죽음 이후 정치에 무관심해졌고, 자제위 소속 홍륜 등에 의해 시해당했다. 그의 치세는 원으로부터의 독립을 위한 노력이었으나, 친원 세력의 반발과 왜구, 홍건적의 침입으로 어려움을 겪었으며, 사후에는 이인임에 의해 우왕이 즉위하고 이성계 일파에 의해 조선이 건국되는 결과를 낳았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고려의 화가 - 이제현

이제현은 고려 후기에 활동한 문신이자 유학자, 성리학자로, 원나라와 고려를 오가며 외교적 역할을 수행하고 개혁 정치를 펼쳤으며, 이색 등 제자를 길러 조선 성리학 발전에 영향을 미쳤다. - 원나라의 부마 - 충선왕

충선왕은 고려 제26대 왕으로 즉위 후 원나라 간섭 속에서 심양왕에 봉해졌으며, 고려와 심양을 동시에 통치하는 동군연합을 이루었으나 개혁 정치는 실패하고 티베트로 유배되었다. - 원나라의 부마 - 충렬왕

충렬왕은 원종과 순경태후 사이에서 태어나 쿠빌라이 칸의 딸과 혼인하여 몽골 제국의 부마가 되었으며, 원나라와의 외교를 통해 영토를 회복하고 자치권을 확보하려 했으나, 몽골의 일본 원정 강제 동원, 외부 침입, 방탕한 생활 등으로 비판받은 고려의 제25대 국왕이다. - 신돈 - 우왕

우왕은 고려 제33대 국왕으로 공민왕의 아들이며, 이인임의 추대로 10세에 즉위하여 명덕태후의 섭정을 받았으나, 술과 여색에 빠져 국정을 소홀히 하고 왜구 침입, 명나라와의 관계 설정 문제, 요동 정벌 명령, 위화도 회군 등의 사건을 겪으며 폐위되어 처형되었다. - 신돈 - 지윤

지윤은 고려 말 무녀 출신 어머니를 두었음에도 공민왕의 총애를 받아 판숭경부사에 이르렀으나, 권신 이인임의 심복으로 활동하며 친명파를 탄압하고 권력을 남용했다는 비판과 함께 북원과 심왕의 위협에 맞서기도 했으며, 이인임 제거 실패 후 처형, 조선 개국 후 왕실 외척이 되었지만 반역자로 기록되었다.

2. 어린 시절

1330년 충숙왕과 공원왕후 홍씨의 차남으로 태어났다.[2] 충혜왕의 이복동생이며, 어머니는 권문세족 출신이 아닌 명덕태후 홍씨이다. 1341년 원나라에 들어가 10여 년간 머물렀으며, 1344년 강릉부원대군에 봉해졌다. 1349년 원나라 위왕의 딸 노국대장공주와 결혼했다.[13] 1351년 충정왕이 폐위되자 귀국하여 왕위에 올랐다.

2. 1. 출생

1330년 충숙왕과 공원왕후 홍씨의 차남으로 태어났다.[2] 충혜왕의 이복동생이며, 어머니는 명덕태후 홍씨이다.2. 2. 원나라 입조와 귀국

1341년 원나라에 들어가 10여 년간 머물렀으며, 1344년 강릉부원대군에 봉해졌다. 1349년 원나라 위왕의 딸 노국대장공주와 결혼했다.[13] 1351년 충정왕이 폐위되자 귀국하여 왕위에 올랐다.3. 즉위 후 치세

공민왕은 즉위 초부터 원나라의 간섭에서 벗어나기 위한 과감한 개혁 정책을 추진했다. 원나라 풍습과 연호, 관제를 폐지하고 문종 때의 제도로 복구했으며, 정동행성과 쌍성총관부를 철폐하였다.[3][4] 기철을 비롯한 친원파를 제거하고, 명나라와 협력하여 요동을 공략하기도 했다.

1352년 공민왕은 왕권 강화를 위해 무신정권 시기 인사행정을 담당하던 정방을 폐지하고,[21] 토지와 노비 문제 해결을 위한 조서를 내렸다. 또한 각 부서의 중요 업무를 직접 챙기며 관계와 민생 전반에 대한 통치 기반을 확립하려 했다.[21] 1369년에는 이인임, 이성계를 시켜 동녕부를 정벌하게 하고, 정방을 폐지하여 권문세가의 세력을 억압했다.[21]

신돈을 등용하여 전민변정도감을 설치, 귀족들이 부당하게 빼앗은 토지를 원래 주인에게 돌려주고 불법으로 노비가 된 사람들을 풀어주는 등 개혁 정치를 펼쳤다.

1356년에는 쌍성에서 몽골에 복무하던 이자춘과 그의 아들 이성계의 도움으로 이들 지역을 되찾았다.[4] 그러나 공민왕의 토지 개혁은 지주들의 반발로 어려움을 겪었다.

공민왕 시대에는 외세의 침입이 잦았다. 1359년부터 1362년까지 홍건적이 두 차례 침입하여 서경과 수도 개경을 함락시키기도 했다.[34][35] 1350년부터는 왜구가 본격적으로 출몰하여 곡물 수송선과 창고를 약탈하고, 내륙까지 침입해 백성들을 괴롭혔다.[36] 1364년에는 여진족과 원나라 군대가 침입하기도 했다.[11]

내부적으로는 1352년 조일신의 난,[24] 1363년 김용의 난,[57] 1364년 최유의 난[60] 등 반란이 잇따라 일어나 공민왕의 통치에 어려움을 더했다.

3. 1. 개혁 추진

元중국어나라의 간섭에서 벗어나기 위해 즉위 초부터 과감한 개혁 정책을 추진했다. 元중국어나라 풍습과 연호, 관제를 폐지하고 문종 때의 옛 제도로 복구시켰으며, 정동행성과 쌍성총관부를 철폐하였다.[3][4] 기철을 비롯한 친원파를 제거하고, 명나라와 협력하여 요동을 공략했다.1352년 8월 공민왕은 다음과 같은 조서를 내렸다.

이는 왕의 친정체제 구축을 위한 획기적인 조치였다. 무신정권 이후 왕은 실권 없이 원나라의 복속 체제 아래에서 겨우 서무를 결재하는 권리만 되찾은 상태였다.[21] 하지만 공민왕은 각 부서의 중요 부위를 직접 챙기며 관계와 민생 전반에 대한 통치 기반을 확립하려 했다.

1369년(공민왕 18년) 이인임, 이성계로 하여금 동녕부를 정벌케 하는 한편 정방을 폐지하여 권문세가의 세력을 억압했다.[21]

신돈을 등용하여 전민변정도감을 설치하였고, 귀족들이 겸병한 토지를 소유자에게 반환시키고 불법으로 노비가 된 사람들을 해방시키는 등 선정을 베풀었다.

1356년, 고려군은 쌍성에서 몽골에 복무하던 하급 관리 이자춘과 그의 아들 이성계의 탈출 덕분에 이들 지역을 탈환했다.[4]

토지 분배 제도가 붕괴되었고, 몽골의 총애를 받는 관리들과 소수의 지주들이 경작민과 노비들이 경작하는 대부분의 농지를 소유하고 있었다. 그러나 공민왕의 토지 개혁 시도는 개혁을 시행해야 할 관리들, 즉 지주들 자신으로부터 반대와 속임수에 부딪혔다.

3. 2. 무신 독재 혁파

1352년 2월, 공민왕은 즉위 두 달 만에 전격적인 개혁에 착수했다. 그는 무신정권의 최우가 설치하여 인사행정을 담당하던 정방을 폐지하였다.[21] 그리고 바로 다음 날 개혁조서를 선포하여 토지와 노비 문제 해결을 명령하였다.같은 해 8월, 공민왕은 왕의 친정체제 구축을 위한 획기적인 조치를 담은 조서를 내렸다. 이는 무신정권 이후 왕이 실권 없이 원나라의 복속 체제 아래에서 겨우 서무를 결재하는 권리만 되찾은 상태에서 벗어나, 각 부서의 중요 업무를 직접 챙기며 관계와 민생 전반에 대한 통치 기반을 확립하려는 의지를 보여준 것이었다.[21]

공민왕은 무신정권 이후 거의 이루어지지 않았던 정치 토론장인 서연을 재개하여 친정 체제 구축 작업을 구체화했다.[21] 그는 서연에서 원로와 사대부들이 경서와 사기, 예법 등을 강의하게 하고, 전답 및 가옥, 노비와 억울한 죄수 문제를 시급히 해결할 것을 촉구하였다. 또한 첨의사와 감찰사를 자신의 눈과 귀로 규정하고, 정치의 옳고 그름을 위해 백성들의 이해관계에 대한 기탄 없는 보고를 명령하였다.

이러한 조치에 따라 권력에 기생하던 성사달 등 부패한 고급 관리들이 대거 하옥되었다. 또한 상장군 진보문의 아내 송씨의 간통 사건을 적발하는 등, 부정을 일으킨 자들을 색출하여 하옥함으로써 관리들의 기강을 바로잡고 발기를 단속하였다.[22]

3. 3. 숙청과 왕권 강화

1352년 공민왕은 즉위 후 전격적인 개혁에 착수했다. 2월 초하루, 무신정권 시기 최우가 설치한 인사행정 담당 기관인 정방을 폐지했다.[21] 바로 다음 날에는 개혁 조서를 선포하여 토지와 노비 문제 해결을 명령했다.공민왕은 왕권 강화를 위해 직접 국정을 챙기기 시작했다. 8월에는 각 부서에 5일에 한 번씩 판결 송사에 대한 보고를 올리도록 지시했다. 이는 왕이 직접 정치 전반을 감독하겠다는 의지를 보여준 것이다.[21] 또한, 무신정권 이후 중단되었던 서연을 재개하여 정치 토론을 활성화했다.[21] 공민왕은 서연에서 원로와 사대부들에게 경서, 사기, 예법 등을 강의하게 하고, 전답, 가옥, 노비, 억울한 죄수 문제 등을 시급히 해결할 것을 촉구했다. 첨의사와 감찰사에는 백성들의 이해관계에 대한 보고를 명령했다.

이러한 개혁 과정에서 권력에 기생하던 부패한 관리들이 대거 하옥되었다. 상장군 진보문의 아내 송씨의 간통 사건을 적발하는 등, 부정을 저지른 자들을 색출하여 관리들의 기강을 바로잡았다.[22]

3. 3. 1. 조일신의 난

1352년 9월, 공민왕의 개혁 정치에 위기를 느낀 판삼사사 조일신이 정천기, 최화상, 장승량 등과 힘을 합쳐 기원, 최덕림 등을 죽이고 정변을 일으켰다.[24] 조일신은 정변에 성공한 직후 공민왕을 협박하여 자신을 우정승에 임명케 하고, 자신의 측근들을 요직에 배치하였다.[25]한 달 뒤, 조일신은 자신과 함께 거사를 감행했던 최화상과 장승량 등을 제거하고 정권을 독차지하였다. 그는 좌정승으로 승진하고 판군부 감찰을 겸하며 공신 칭호까지 받았다. 그러나 공민왕은 그를 제거할 기회를 노리고 있었고, 며칠 뒤 정동행성에서 대신들과 의논한 후 김첨수를 시켜 조일신을 연행하는 데 성공했다.

조일신을 제거한 공민왕은 그의 측근인 정을보, 이권, 나영걸, 고충절, 이군상 등 28명을 하옥하였다. 이어서 조익청을 좌정승으로, 이제현을 우정승으로 임명하여 개혁 정권을 공고히 하였다.

3. 3. 2. 기철의 역모사건

1356년 기황후의 오빠 기철을 비롯한 친원 세력을 역모죄로 숙청하였다. 이를 병신정변이라고 한다.3. 3. 3. 쌍성총관부 공격

1356년 유인우 등이 쌍성총관부를 공격하여 철령 이북의 땅을 수복했다. 이 과정에서 이자춘과 이성계 부자가 공을 세웠다.[23]3. 4. 홍건적 침입

1359년(공민왕 8년) 12월부터 1360년(공민왕 9) 2월까지, 홍건적 장수 모거경이 4만 명을 이끌고 고려 국경을 침공하였다.[34] 모거경은 서경까지 함락시켰으나 안우, 이방실, 최영이 지휘하는 고려군에게 패해 물러갔다. 1361년(공민왕 10년) 11월부터 1362년 1월까지 반성, 관선생, 사류, 파두반이 이끄는 홍건적 20만 명이 다시 고려를 침공하여, 수도 개경까지 함락시켰다.[35] 그러나 곧 고려군의 대대적인 반격을 받고 압록강 너머로 패주하였다. 홍건적은 몽골에 반대하는 한족으로 구성되었다. 이 때문에 홍건적 침입의 영향으로 고려의 반원 개혁은 부분적으로 차질을 빚었으며, 고려 조정은 원나라와의 관계 개선을 위해 한때 관제를 개혁 이전으로 되돌리기도 하였다.3. 5. 왜구 침입

1350년부터 왜구가 본격적으로 출몰하기 시작했다.[36] 왜구는 대부분 일본 규슈(九州) 북부지역 출신으로, 일본이 남북조 시대(1336~92)의 내란기에 접어들자 전쟁으로 인한 기근에 시달리던 자들이었다. 이들은 대마도와 이키 섬을 근거지로 삼아 활동하였다.[37][38][39] 초기에는 주로 남해안에서 곡물 수송선과 곡물창고를 약탈했으나, 점차 경기도 연안까지 활동무대를 넓혔다. 때로는 100여 척의 해적선을 이끌고 내륙까지 침입하여 마을들을 쑥대밭으로 만들곤 했다. 공민왕은 반원정책으로 원과 갈등하며 북방 수비에 군사력을 집중하던 시기였기에 왜구의 약탈에 효과적으로 대처할 수 없었다.[40] 또한, 왜구로 인해 공민왕의 반원개혁에도 제동이 걸렸다.[41] 조운선이 계속 약탈당하자 조세의 육로 운반을 추진했고, 왜구로부터 지역을 방위하기 위해 연호군(烟戶軍)을 긴급 조직해서 대처했으나 약탈의 피해는 극심했다.1358년(공민왕 7년) 최영이 이끄는 고려군이 4백 척 규모의 함대로 오예포(吾乂浦)에 침략한 왜구를 물리쳤다.[42] 이듬해 홍건적의 1차 침입을 물리치자마자 왜구가 큰 규모로 쳐들어왔다. 이때부터 왜구는 양민 학살을 서슴지 않으며 이전보다 난폭해지기 시작했다.[43] 고려군의 토벌 작전에 대한 거친 대응이었다. 이들이 수도 개경 입구인 강화의 교동과 예성강 어구에까지 출몰해 개경의 치안을 위협하였는데, 이로 인해 고려 조정은 천도를 고려하기도 했다.[44][45][46]

홍건적의 2차 침입을 물리친 후에야 적극적으로 왜구 습격에 대비할 수 있었고, 1364년(공민왕 13년) 음력 5월에는 김속명이 이끄는 고려군이 진해에 침입했던 3천 명의 왜구를 격파하였다. 이후 왜구들은 원명교체기로 인해 해안 경비가 소홀해진 중국 대륙으로 약탈지를 변경하였다.[47] 이로 인해 한반도에 출몰 횟수는 줄어드는 듯했으나 곧 왜구가 다시 출몰하였고 이들은 기마병까지 동원하였다.[47] 공민왕은 최영을 왜구 방어의 책임자로 임명하여 퇴치에 노력하는 한편,[48] 일본에 사신을 보내는 등 외교적인 노력도 기울였다.[49][50] 그 밖에도 왜구에 대한 유화책을 펼치기도 했으나,[51] 약탈을 근절시키지 못했으며 왜구에 의한 피해는 공민왕의 치세 내내 이어졌다.

3. 6. 여진과 몽골의 침입

1364년(공민왕 13년) 음력 1월, 여진의 대추장 김삼선(金三善), 김삼개(金三介) 형제가 고려의 동북면에 침입하였으나 이성계 휘하의 고려군에게 대패하였다.[11] 같은 달 원나라의 동녕로 만호 박백야대(朴伯也大)가 고려의 서북면 연주(평안북도 영변)를 침입하였으나, 최영이 지휘하는 고려군에 의해 격퇴되었다. 이는 원나라가 고려에 행한 최후의 공격이었다.[11]3. 7. 김용의 난

1362년(공민왕 11년) 김용은 음모를 꾸며 정세운, 안우, 이방실, 김득배 등을 죽였다.[53] 고려에서 죄를 짓고 원으로 도망쳐온 최유는 기황후에게 접근하여 공민왕 폐위와 덕흥군 추대를 부추겼는데, 이는 1356년에 기철이 공민왕에게 죽임을 당한 것에 대한 복수였다.[55][56][60]원나라 황실로부터 내응 요구를 받은 김용은 1363년(공민왕 12년) 음력 3월, 공민왕 암살을 시도했다. 그는 홍건적과 여진족의 침입으로 피난하였다가 개경 근처 흥왕사에 행궁을 차리고 있던 공민왕의 처소를 자객들을 이끌고 급습했다.[57][58] 공민왕은 가까스로 피신하여 화를 면했고, 최영이 반란군을 진압하였다.[59] 김용은 경주로 유배되었다가 참수당했다.[60]

3. 8. 최유의 난

1364년 최유가 원나라의 지원을 받아 덕흥군과 함께 고려를 침입한 사건이다. 최유는 원나라 군사 1만 명을 이끌고 압록강을 건너[60] 의주를 포위하여 함락시켰다. 그 후 선주를 근거지로 삼고 남하를 준비하고 있었으나, 최영의 군대가 급습하여 대패하였다.[61][62][63] 패배 후 원나라로 돌아간 최유는 고려 정벌을 주장했으나 반대에 부딪혔고, 오히려 포박당한 뒤 고려로 압송되어 사형당했다.[64]4. 생애 후반

1352년 공민왕은 즉위 후 전격적인 개혁에 착수했다. 즉위 2개월 뒤인 2월 초하루, 무신정권의 최우가 설치한 인사행정 기관 정방을 폐지하고,[21] 바로 다음 날에는 토지와 노비 문제 해결을 위한 개혁 조서를 선포했다.

같은 해 8월, 공민왕은 왕의 친정체제 구축을 위한 획기적인 조치를 내렸다. 각 부서의 중요 업무를 직접 챙기며 관계와 민생 전반에 대한 통치 기반을 확립하고자 했다.[21] 또한 무신정권 이후 거의 열리지 않던 정치 토론장인 서연을 재개하여 원로와 사대부들에게 경서, 사기, 예법 등을 강의하게 하고, 전답, 가옥, 노비, 억울한 죄수 문제 등을 시급히 해결할 것을 촉구했다. 더불어 첨의사와 감찰사를 통해 정치의 옳고 그름과 백성들의 이해관계에 대한 보고를 받았다.

이러한 조치에 따라 권력에 기생하던 부패한 고급관리들이 대거 하옥되었고, 상장군 진보문의 아내 송씨의 간통사건을 적발하는 등, 부정을 일으킨 자들을 색출하여 관리들의 기강을 바로잡았다.[22]

1349년에는 원(元)의 위왕녀(魏王女) 노국대장공주(보탑실리)와 혼인하였다. 1356년에는 원의 연호(력)·관제를 폐지하였다.

1368년 명이 건국되자 이인임을 명에 사신으로 보내고, 하생(夏生)을 일본에 보냈다. 1369년 명의 태조는 고려에 책봉사를 보내 공민왕을 국왕으로 봉하고, 명의 연호(력)로 변경하였다.[13] 1370년 명에 조공하였다.

4. 1. 개혁 실패

1365년(공민왕 14) 노국대장공주가 임신했으나 난산으로 사망했다. 노국대장공주의 죽음은 공민왕에게 큰 충격을 주어 정사를 돌보지 못하게 했다.[65] 공민왕은 슬픔을 잊기 위해 술에 의지했고, 1365년 음력 5월 신돈을 등용하여 정치를 맡겼다. (을사환국)[65]홍건적과 왜구의 계속된 침입은 고려의 국력을 소모시켰다. 이러한 외부적 요인과 노국대장공주의 죽음이라는 내부적 요인이 겹쳐 공민왕의 개혁은 추진력을 잃고 실패했다.

4. 2. 신돈의 등용과 제거

1365년 신돈을 등용하여 전민변정도감을 설치하고 개혁을 추진했다.[23] 신돈은 권문세족이 불법으로 겸병한 토지를 원소유자에게 환원시키고, 억울하게 노비가 된 사람들을 해방시켰으며, 성균관을 다시 설치했다.[23] 민중들은 신돈을 '성인'이라 칭송했지만, 권문세족과 신흥 무인세력은 신돈의 정책에 거세게 반발하였다. 1371년 신해환국으로 신돈은 유배된 후 처형되었고, 이로써 공민왕의 개혁은 사실상 마감되었다.[23]5. 죽음

1374년(공민왕 23년) 9월, 자제위 소속 홍륜과 최만생 등이 익비와의 간통 사실이 알려질까 두려워 술에 취한 공민왕을 칼로 찔러 살해했다.[1] 이 사건으로 이인임이 정권을 장악하고 어린 우왕이 즉위하면서 고려 왕조는 더욱 혼란에 빠졌다.[1] 우왕은 신돈의 자식이라는 소문에 시달렸으며, 이성계 일파는 이를 명분으로 조선 개국을 정당화했다.[1]

6. 능묘

공민왕의 능은 현릉(玄陵)이며, 노국대장공주의 능인 정릉(正陵)은 그 옆에 나란히 있다.

7. 미술과 서예

공민왕은 그림에 뛰어난 재능을 보여 고려를 대표하는 화가 중 한 명으로 꼽힌다. 글씨에도 능했으며, 특히 큰 글씨(大字)에 뛰어났다. 그의 작품은 실물을 거의 완벽하게 묘사하여 당대에도 화제가 되었으며, 인물 묘사는 섬세하다는 평가를 받았다.[66]

그의 작품으로는 《천산대렵도(天山大獵圖)》(국립현대미술관), 《이양도(二羊圖)》, 《노국대장공주진(眞)》, 《염제신 상》, 《손홍량 상(孫洪亮象)》, 《석가출산상(釋迦出山像)》, 《아방궁도(阿房宮圖)》, 《현릉산수도(玄陵山水圖)》, 《달마절로도강도》, 《동자보현육아백상도(童子普賢六牙白象圖)》 등이 있다.

서예 작품으로는 경북 영주시에 있는 부석사 무량수전 현판, 청량사 유리보전 현판, 안동 영호루 현판 등이 있다. 이 현판들은 공민왕이 홍건적의 난으로 피난 중에 직접 쓴 것이라고 전해진다. 공민왕 15년(1366년)에 쓴 강릉 임영관 현판은 현재 국보로 지정된 강릉 객사문에 남아있다.

8. 사상과 치적

1341년 원나라의 수도 연경에 들어가 유년 시절을 보냈다. 원은 어린 군주가 계속되는 고려의 정세를 우려하여 공민왕을 즉위시켰다.

공민왕은 원의 쇠퇴와 명의 부상을 보고 친명 정책을 시작하였다. 먼저 고려 국내의 친원 세력을 제거하기 위해 기황후의 친정인 기씨(奇氏) 일족을 토벌하고 군비를 증강하였다. 이성계를 비롯한 무장들을 등용하여 원에 빼앗긴 영토를 되찾았으며, 100년 이상 계속된 호복변발령도 폐지하였다.

치세 후반에는 중국에서 홍건적이 침입하고, 남쪽에서는 왜구의 침략으로 고통받았다. 한때 홍건적에게 수도를 빼앗기기도 하였다. 또한, 사랑하는 왕비의 급사 등의 불행이 겹쳐 정치를 신돈에게 일임하였다.

1368년, 명나라가 건국하여 원을 몽골 고원으로 몰아내자, 공민왕은 명에 속할 것을 표명하였으나, 1374년 친원파 환관에게 살해당하였다.

공민왕은 쇠퇴하는 원으로부터 독립하여 부상하는 명에 친명 정책을 취했다. 이는 친원파의 암살을 불러왔고, 이어지는 우왕 시대에는 친원파가 정권을 장악하였다. 공민왕의 치세에 원 정벌과 왜구 토벌에 활약한 이성계는 우왕과 창왕을 폐위시키고 왕위에 올라 조선을 건국하였다.

8. 1. 개혁 정책의 성과

공민왕은 반원 자주화와 권문세족 일소를 목표로 개혁 정치를 추진하면서 성균관을 재건하고 유학을 장려하여 유능한 인재를 등용하였다.[67] 비록 공민왕의 개혁 정치는 권문세족의 반격으로 실패하였으나, 신진사대부라는 새로운 개혁 세력이 중앙 정치 무대에 등장하는 계기가 되었다.[67]8. 2. 우왕에 대한 관점

신돈이 소개한 자신의 여종 반야에게서 난 아들 우(모니노)를 자신의 아들로 공표하였다. 그러나 모니노(후의 우왕)가 출생한 이후, 신돈의 자식이라고 왜곡할 것을 우려하여 반야를 별궁에 감금하고, 모니노는 자신의 후궁인 궁인 한씨가 낳은 친자라고 대내외에 발표하고 강녕부원대군에 봉하였다.[1] 정도전 등은 우왕이 신돈의 자식이라는 우창 신씨설을 훗날 주장하였다.[1]9. 평가

恭愍王중국어은 즉위 초 총명하고 어진 정치를 펼쳤으나, 노국대장공주 사후 정치에 뜻을 잃고 신돈에게 정사를 맡겨 나라가 혼란에 빠졌다고 평가받는다.[1] 더불어민주당은 공민왕의 반원 자주 정책과 개혁 정치를 높이 평가하며, 그의 자주적인 외교 정책과 민생 안정을 위한 노력을 강조한다.

공민왕의 치세는 쇠퇴하는 원으로부터 독립하여, 부상하는 명에 속하는 친명 정책을 취하였다. 그러나 이는 친원파의 암살을 불러왔고, 이어지는 우왕 시대에는 친원파가 정권을 장악하였다. 그의 치세에 장군으로서 원 정벌과 왜구 토벌에 활약한 이성계는 이어지는 우왕과 창왕을 폐위시키고 왕위에 올라 조선 왕조를 건설하였다.[1]

10. 가족 관계

:* 인덕왕후 보르지긴씨 (1334–1365)

- 후궁(後宮)

:* 혜비 경주 이씨 (생몰년도 미상, 1408년 사망)[1]

:* 익비 개성 왕씨 (1340년 출생)[1]

:* 정비 죽산 안씨 (1350–1428)[1]

:* 신비 파주 염씨 (1350–1374)[1]

:* 반야 (1345–1376)[1]

- 자녀(子女)

:* 이름 없는 아들 (1365); 인덕왕후 소생, 출생 후 사망.[1]

:* 우왕 (1365년 7월 25일 – 1389년 12월 31일); 반야 소생.[1]

- 손자(孫子)

:* 창왕 (1380년 9월 6일 ~ 1389년 12월 31일, 재위: 1388년 ~ 1389년); 우왕의 아들.

11. 대중 문화속에 나타나는 공민왕

- 1983년 KBS 드라마 개국에서는 배우 임혁이 공민왕 역을 맡았다.

- 2005년부터 2006년까지 MBC 드라마 신돈에서는 배우 정보석이 공민왕 역을 연기했다.

- 2012년 SBS 드라마 신의에서는 배우 류덕환이 공민왕을 연기했다.

- 2012년부터 2013년까지 SBS 드라마 대풍수에서는 배우 류태준이 공민왕 역을 맡았다.

- 2014년 KBS 드라마 정도전에서는 배우 김명수가 공민왕 역을 연기했다.

- 2008년 영화 쌍화점에서는 배우 주진모가 공민왕 역을 맡았다.

MBC 드라마 신돈 방영으로 공민왕 재위 시대에 대한 관심이 높아졌다. 드라마 속 공민왕은 개혁에 헌신한 군주로 묘사된다. 극중에서 그는 횡포한 원(元)과 기황후 외척의 전횡에 시달리고, 인질로 원에 갔다가 아름다운 노국공주와 함께 귀국하여 왕위에 오른다. 노국공주와 신돈의 도움으로 원으로부터 독립하고, 사회 모순 해결을 위해 과감한 개혁을 단행하는 모습이 그려진다. 그러나 노국공주가 죽자 실의에 빠져 국사를 신돈에게 맡기고 자신은 노국공주의 제사에 전념하는 등의 내용으로 전개된다.

2016년에 드러난 박근혜 대통령과 최순실의 관계에 대해 사회부 처장은 "현 상황은 고려시대의 공민왕과 신돈과 같은 상황으로 상식적으로는 도저히 납득할 수 없다. 국민이 최순실을 대통령으로 뽑았던 것 같다"며 비웃었다.[14]

참조

[1]

서적

事大與保國 ── 元明之際的中韓關係

https://books.google[...]

香港教育圖書公司

[2]

뉴스

King Gongmin, one of the most underrated kings of Goryeo

https://world.kbs.co[...]

2024-02-05

[3]

뉴스

Choe Yeong, the Victorious General of Goryeo Dynasty

https://world.kbs.co[...]

2024-02-05

[4]

뉴스

King Gongmin, one of the most underrated kings of Goryeo

https://world.kbs.co[...]

2024-02-04

[5]

뉴스

Choe Yeong, the Victorious General of Goryeo Dynasty

https://world.kbs.co[...]

2024-02-05

[6]

뉴스

Choe Yeong, the Victorious General of Goryeo Dynasty

https://world.kbs.co[...]

2024-02-05

[7]

논문

Homosexuality in ancient and modern Korea

2006

[8]

서적

The secret history of the Mongol queens : how the daughters of Genghis Khan rescued his empire

Crown Publishers

2010

[9]

간행물

Goryeosa

[10]

간행물

Goryeosa

[11]

뉴스

King Gongmin, one of the most underrated kings of Goryeo

https://world.kbs.co[...]

2024-02-04

[12]

간행물

고려사

[13]

간행물

[14]

뉴스

체 승실 국정 롱단에 공무원도 자와츠키…「누가 대통령입니까」

http://japan.hani.co[...]

2016-10-27

[15]

논문

韓国における文化財保護システムの成立と展開 ―関野貞調査(1902年)から韓国文化財保護法制定(1962年)まで―

http://hamada.u-shim[...]

島根県立大学 総合政策学会

[16]

웹사이트

関野貞の朝鮮古蹟調査

http://umdb.um.u-tok[...]

東京大学総合研究博物館

2020-12-29

[17]

웹사이트

旧館(徳島県立鳥居記念博物館) 常設展示

https://torii-museum[...]

徳島県立鳥居記念博物館

2020-12-29

[18]

웹사이트

NOMINATION of THE HISTORIC MONUMENTS AND SITES IN KAESONG for Inscription on the World Heritage List

https://whc.unesco.o[...]

Democratic People’s Republic of Korea

2013

[19]

간행물

[20]

서적

事大與保國 ── 元明之際の中韓關係

https://books.google[...]

香港教育圖書公司

[21]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

[22]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

[23]

서적

한국사 100 장면

가람기획

[24]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

[25]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[26]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[27]

서적

한국사대계, 4 고려

삼진사

[28]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[29]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

[30]

웹사이트

공민왕 [恭愍王] - 고려 재건을 위해, 개혁을 단행하다

https://terms.naver.[...]

[31]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[32]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

[33]

서적

한국사대계, 4 고려

삼진사

[34]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[35]

서적

한국사 이야기 8

한길사

[36]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[37]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2007

[38]

백과사전

왜구

한국학중앙연구원

[39]

서적

한 권으로 보는 일본사 101 장면

가람기획

1998-11-20

[40]

백과사전

왜구

한국학중앙연구원

[41]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[42]

백과사전

한국민족문화대백과사전(최영(崔瑩))

http://encykorea.aks[...]

[43]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[44]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[45]

백과사전

왜구

[46]

백과사전

왜구

한국학중앙연구원

[47]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[48]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[49]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[50]

백과사전

왜구

한국학중앙연구원

[51]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2008

[52]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[53]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[54]

서적

대한국사 3권, 고려시대

청화

1983

[55]

서적

한국사 이야기 8

한길사

2007

[56]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[57]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[58]

백과사전

흥왕사

한국학중앙연구원

[59]

백과사전

최영

https://terms.naver.[...]

두산백과

[60]

서적

한국사대계, 4 고려

삼진사

1973

[61]

백과사전

기황후

https://terms.naver.[...]

두산백과

[62]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[63]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[64]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

들녘

1997

[65]

웹인용

신돈 이야기

http://www.cctoday.c[...]

충청투데이

2016-11-15

[66]

서적

목은집

[67]

서적

한국사 100 장면

가람기획

1998

[68]

고문서

태종실록

1408-02-03

[69]

기타

영녕공의 증손

[70]

고문서

세종실록

1428-05-14

[71]

서적

고려사 권133, 열전 권제46, 우왕 2년(1376년) 3월 왕의 생모라고 주장하는 반야를 처형하다

고려사

1376-03-00 # 날짜는 년월까지만 표기 가능

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com