벨칸토

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

벨칸토는 18세기와 19세기 초 유럽에서 유행한 이탈리아 성악 스타일을 지칭하며, 아름다운 소리와 뛰어난 기교를 중시한다. 르네상스 시대에 시작되어 오페라의 발달과 함께 성악 기교가 발전했으며, 19세기 중반 이후 쇠퇴했지만 20세기에 부활했다. 벨칸토는 자연스러운 발성을 통해 넓은 음역과 풍부한 음색을 구사하며, 레가토, 아질리타, 메사 디 보체, 루바토 등 다양한 기교를 사용한다. 조아키노 로시니, 가에타노 도니체티, 빈첸초 벨리니 등이 벨칸토 오페라 작곡가로 유명하며, 마리아 칼라스, 조안 서덜랜드, 체칠리아 바르톨리 등이 벨칸토 기법을 부활시킨 대표적인 가수이다.

16세기 말, 이탈리아에서 르네상스 성악의 황금 시대가 열렸다. 1601년 오페라가 창안되면서, 가수들은 폴리포니 양식의 엄격한 규칙에서 벗어나 자유롭게 자신의 기량을 뽐낼 수 있게 되었다. 교회는 과도한 표현을 거부하고 비르투오소들의 자유로운 발표를 용납하지 않았지만, 세속적인 극장의 분위기는 가수들에게 좋은 환경을 제공했다.[2]

벨칸토는 아름다운 음색, 넓은 음역, 유연한 레가토, 정확한 발음, 풍부한 표현력을 추구하는 창법이다. 단순히 아름다운 소리를 내는 것을 넘어, 발성 메커니즘이 올바르게 기능하고, 미적 원리와 자연 법칙 사이에 조화가 이루어져야 한다.[1] 목소리가 자유로워야 넓은 음역에서 공명된 소리를 내고, 강약 조절이 자유로우며, 편안하고 탄력 있게 노래할 수 있다.[1]

2. 벨칸토의 역사적 배경

카메라타는 무대에 적합하지 않은 폴리포니 대신 모노디, 즉 서정적 독창곡을 쓰기 시작했다. 이러한 변화는 가수들에게 더 많은 표현의 자유를 주었고, 이는 곧 벨칸토 창법의 발전으로 이어졌다. 19세기 초, 벨칸토는 이탈리아 오페라 작곡가 빈첸초 벨리니와 가에타노 도니체티에 의해 더욱 발전되었다. 이들은 이른바 "벨칸토 시대"에 화려한 기교 작품들을 작곡했다. 그러나 1830년경부터 노래 스타일이 변하기 시작했고, 마이클 발프는 벨리니와 도니체티의 음악에 필요한 새로운 교육 방법에 대해 서술했다. 1824년 자코모 메이어베어에 의해 작곡된 작품은 카스트라토를 위한 마지막 중요한 오페라 역할이었다.[4]

"벨칸토"라는 용어는 19세기 후반까지 널리 사용되지 않았다. 이는 리하르트 바그너로 대표되는 독일 오페라의 더 무겁고 강력한 노래 스타일과 대조를 이루었기 때문이다. 프랑스 음악가와 작곡가들은 18세기 이탈리아 벨칸토 스타일의 화려함을 받아들이지 않았다. 그들은 카스트라토 음성을 싫어했고, 성악 음악 텍스트의 명확한 발음을 중시하여 과도한 장식음을 반대했다.

19세기 중반 이탈리아에서 주세페 베르디의 혁신적인 작품을 최대한 극적으로 연주하기 위해 더 무겁고 열정적이며 덜 장식적인 노래 접근 방식이 필요해지면서, 조아키노 로시니, 가에타노 도니체티, 빈첸초 벨리니가 주창한 벨칸토 스타일은 쇠퇴했다.

2. 1. 초기 발전 (17세기)

모노디 형식의 작곡이 자리를 잡으면서, 멜로디는 그 용도에 따라 아리아와 레치타티보로 나뉘었다. 이야기 중 사소한 부분은 레치타티보로 처리하고, 격정적인 순간은 아리아나 2중창에서 6중창까지의 앙상블로 표현했다. 17세기 말에는 도시마다 20개가 넘는 오페라 극장이 생겨났다. 사람들의 흥미를 끈 것은 음악극의 구경거리뿐만 아니라, 대표적인 가수들의 뛰어난 기량이었다. 이것이 오페라 발전을 이끌었다.[2]

모노디의 초기 발전 중 하나는 다 카포 아리아의 도입이었다. 이것은 3부분으로 이루어진 단순한 성악곡 형식으로, 제3부분이 제1부분을 반복한다. 시간이 지나면서 가수들은 제3부에 장식을 붙이기 시작했다. 이는 가수의 기량을 발휘하고 즉흥 연주를 통해 음악적 취미를 표현하기 위해서였다. 처음에는 절도 있는 애드리브였으나, 점차 절도가 없어졌다. 대중의 인기를 얻기 위한 경쟁 속에서 카메라타의 이상은 무너졌다. 작곡가들은 관객과 가수들의 요구에 굴복하여 내용 없는 장식 투성이의 작품을 쓰게 되었고, 오페라는 목소리의 힘과 능력을 과시하기 위해 쓰였다. 그러나 이 시기가 음악사에서 성악의 황금 시대였다. 이 성악 예술의 융성은 벨칸토 양식의 명성을 유럽에 알리고, 발성 기술 원리 확립에 큰 힘이 되었다. 그 영향은 18~19세기, 나아가 20세기까지 성악 예술에 계속되었다.[2]

2. 2. 전성기 (18세기 ~ 19세기 초)

오늘날 일반적으로 이해되는 “벨칸토(bel canto)”는 18세기와 19세기 초 유럽 대부분 지역에서 유행했던 이탈리아 기원의 성악 스타일을 가리킨다.[2] 19세기 후반과 20세기의 자료들은 “벨칸토가 아름다움과 균일한 음색, 레가토 프레이징, 그리고 매우 화려한 음표들을 연주하는 기술에 국한되었다고 믿게 하지만, 당대 문서(18세기 후반과 19세기 초)들은 이러한 범위를 훨씬 넘어서는 다면적인 연주 방식을 묘사한다.”[2] 벨칸토 스타일의 주요 특징은 다음과 같다.[2]

하버드 음악 사전의 윌리 아펠은 벨칸토가 “18세기 이탈리아 성악 기법으로, 극적인 표현이나 낭만적인 감정보다는 아름다운 소리와 뛰어난 연주에 중점을 둔다. 벨칸토(혹은 자체를 위한 과시와 같은 벨칸토의 남용; 글룩, 바그너)에 대한 반복적인 반발과 그것의 비르투오소 요소(콜로라투라)의 빈번한 과장에도 불구하고, 그것은 매우 예술적인 기법으로 간주되어야 하며, 이탈리아 오페라와 모차르트에게만 적합한 유일한 기법이다. 그 초기 발전은 이탈리아 ''오페라 세리아'' (알레산드로 스카를라티, 니콜라 포르포라, 요한 아돌프 하세, 니콜로 욤멜리, 니콜로 피치니)의 발전과 밀접하게 관련되어 있다.”고 말한다.

18세기와 19세기 초에 번성한 벨칸토 양식은 헨델과 그의 동시대 작곡가들뿐만 아니라 모차르트와 로시니의 음악에도 적용되어 그 가치를 더했다. 오페라에서 이 기법은 가장 극적으로 활용되었지만, 벨칸토 양식은 오라토리오에도 동일하게 적용되며, 다만 다소 화려하지 않은 방식으로 나타난다. 이러한 작품들에 포함된 다 카포 아리아는 시작 부분의 반복으로 이야기 전개가 방해받기 때문에 가수들에게 어려움을 주었다. 그럼에도 불구하고 가수들은 감정적 극적 효과를 지속적으로 유지해야 했고, 따라서 벨칸토의 원리를 사용하여 반복되는 부분을 새로운 감정적 측면으로 표현했다. 그들은 또한 모든 종류의 장식음을 사용했는데 (도메니코 코리는 다 카포 아리아가 그 목적으로 발명되었다고 말했다. [''The Singer's Preceptor'', vol. 1, p. 3]),[3] 하지만 모든 가수가 이것을 할 수 있는 것은 아니었고, 특히 도메니코 코리 자신을 포함한 일부 작가들은 장식음 없이 노래하는 것이 허용될 수 있는 관행이라고 제안했다 (''The Singer's Preceptor'', vol. 1, p. 3 참조). 가수들은 아리아와 레치타티보 모두에 정기적으로 장식음을 첨가했지만, 작품의 지배적인 정서에 맞춰 장식음을 조정했다.

18세기의 두 명의 유명한 벨칸토 스타일 교사는 안토니오 베르나키 (1685–1756)와 니콜라 포르포라 (1686–1768)였지만, 다른 많은 교사들도 있었다. 이러한 교사들 중 상당수는 카스트라토였다. 가수이자 저자인 존 포터는 그의 책 ''Tenor: History of a Voice''에서 다음과 같이 말한다.

> 18세기 대부분의 기간 동안 카스트라토는 노래의 예술을 정의했습니다. 그들의 회복 불가능한 기술의 상실은 시간이 지남에 따라 벨칸토의 신화를 만들어냈습니다. 그것은 이전에는 들어본 적이 없고 다시는 들을 수 없는 완전히 다른 방식의 노래와 노래에 대한 개념이었습니다.

2. 3. 쇠퇴와 부활 (19세기 중반 ~ 현재)

19세기 중반, 리하르트 바그너와 주세페 베르디 등은 극적이고 강렬한 표현을 중시하는 오페라를 선보이며 벨칸토는 쇠퇴하기 시작했다. 이들은 화려한 기교보다는 내면적인 표현을 강조했고, 가수들에게는 더 큰 음량과 강인한 목소리가 요구되었다. 이에 가수들은 강력한 발성을 중심으로 노래하게 되었고, 벨칸토의 특징인 장식적인 기교는 점차 잊혀 갔다.[12]

엔리코 카루소로 대표되는 강렬한 목소리의 가수들이 주류를 이루었으나, 제2차 세계 대전 이후 마리아 칼라스가 등장하여 벨칸토 오페라를 재발견하고 부활시켰다. 칼라스는 드라마틱한 목소리와 뛰어난 기교를 겸비한 '소프라노 드라마티코 다질리타'였으며, 투리오 세라핀과 같은 지휘자들의 도움을 받아 벨칸토 오페라의 걸작들을 다시 무대에 올렸다.

칼라스 이후 조앤 서덜랜드, 마릴린 혼 등 여러 가수들이 벨칸토 기법을 익혀 조아키노 로시니, 가에타노 도니체티, 빈첸초 벨리니의 오페라를 부활시켰다. 특히 1980년부터 매년 이탈리아 페자로에서 열리는 로시니 오페라 페스티벌(ROF)은 잊혀졌던 로시니의 오페라들을 재조명하고, 젊은 가수들에게 벨칸토 기법을 가르치는 중요한 역할을 했다. 후안 디에고 플로레스와 같은 테너들이 이 페스티벌을 통해 성장하여 벨칸토 오페라에서 활약하고 있다.[13] 체칠리아 바르톨리와 같은 메조 소프라노 또한 로시니 오페라를 중심으로 활동하며 벨칸토 기법 부활에 기여했다.

오늘날에는 바로크 오페라에서부터 벨칸토 오페라, 베르디, 베리스모 오페라, 바그너에 이르기까지 다양한 시대의 오페라가 공연되며, 각 시대의 성악 양식에 맞는 다양한 발성을 들을 수 있게 되었다.

3. 벨칸토의 이상과 특징

오늘날 일반적으로 통용되는 "벨칸토(bel canto)"라는 용어는 18세기와 19세기 초 유럽 대부분 지역에서 유행했던 이탈리아 기원의 성악 스타일을 지칭한다.[2] 벨칸토는 단순히 화려한 기교에만 국한되지 않고, 다음과 같은 다양한 특징을 지닌다.[2]

하버드 음악 사전의 윌리 아펠은 벨칸토를 "18세기 이탈리아 성악 기법으로, 극적인 표현이나 낭만적인 감정보다는 아름다운 소리와 뛰어난 연주에 중점을 둔다"고 정의한다.[2] 18세기와 19세기 초에 벨칸토 양식은 모차르트와 로시니의 음악에도 적용되어 그 가치를 더했다.[2]

19세기 이탈리아와 프랑스에서 벨칸토는 빈첸초 벨리니와 가에타노 도니체티가 작곡한 이탈리아 오페라에 적용되었다. 이들은 음악학자들이 "벨칸토 시대"라고 부르는 시대에 무대를 위한 화려한 기교 작품들을 작곡했다.[4] 19세기 후반, 벨칸토는 리하르트 바그너의 혁명적인 음악극과 관련된 더 무겁고 강력한 말투가 섞인 노래 스타일의 발전과 대조되었다.[4]

로시니, 도니체티, 벨리니가 주창한 벨칸토 스타일의 인기는 19세기 중반 이탈리아에서 쇠퇴했다.[4] 19세기 후반과 20세기 초, 벨칸토라는 용어는 이탈리아의 성악 교사들에 의해 부활되었는데, 은퇴한 베르디 바리톤 안토니오 코토니가 대표적인 인물이었다.[4]

1950년대, "벨칸토 부흥"이라는 표현은 도니체티, 로시니, 벨리니의 오페라에 대한 관심이 새롭게 일어남을 가리키는 말로 사용되기 시작했다.[4] 제2차 세계 대전 이후, 몬세라트 카바예, 마리아 칼라스, 조앤 서덜랜드 등 벨칸토 기법을 익힌 새로운 세대의 가수들이 나타나면서 이들 작품은 다시 인기를 얻게 되었다.[4]

음악학자들은 때때로 18세기 후반과 19세기 초에 성악 교사들이 제자들에게 전수한 기교적인 성악적 업적과 개념들을 가리켜 "벨칸토 기법"이라는 용어를 사용하기도 한다.[1]

"벨칸토"라는 단어 자체는 이탈리아어로 "아름다운 노래"라는 일반 명사일 뿐이며, 이탈리아 오페라 400년 역사에서도 오랫동안 음악 용어로 확고한 정의가 없었다.[6] 최근 연구에서는 작곡가 도니체티가 1825년 12월 21일자 서한에서 "벨칸토의 마에스트로"라는 기록을 남긴 것이 밝혀졌다.[6]

최근에는 각 시대의 성악 양식에 관한 연구가 진행되면서 벨칸토를 16세기부터 1840년경까지의 이탈리아 전통적인 성악 양식으로 정의하게 되었다.[7]

3. 1. 발성 원리

벨칸토는 자연스러운 발성을 중요하게 여기며, 성대에 무리한 힘을 주지 않고 공명을 활용하여 풍부한 음색을 만들어내는 창법이다. 발성 기관의 가능성과 한계를 이해하고, 근육의 간섭 없이 자유로운 상태에서 소리가 넓은 음역에 걸쳐 울려 퍼지도록 한다.[1]

음악학자들은 18세기 후반과 19세기 초 성악 교사들이 제자들에게 전수한 기교적인 성악적 업적과 개념들을 "벨칸토 기법"이라고 부르기도 한다. 이 교사들은 대부분 남성 거세 가수(카스트라토)였다.[1] 이들은 단음절 연습을 시작으로 음계와 즉흥적인 장식음으로 발전하는 동일한 구조로 가르쳤다. 카덴차에 필요한 창의적인 장식은 즉흥적인 음악을 만들어낼 수 있는 모델과 공식을 포함하여 과정의 마지막 단계에서 이루어졌다.[1]

19세기 초 교사들은 목소리를 흉성(chest register), 두성(head register), 파사주(passaggio)의 세 가지 레지스터로 나누어 설명했다. 훈련생들은 성악 연습을 통해 자신의 자연스러운 악기를 완전히 제어하기 전에 이러한 레지스터들을 부드럽게 조화시키고 균등화해야 했다. 벨칸토 시대의 교사들은 보컬라이즈와 솔페지오(solfeggio)를 중요하게 생각했다.[1] 그들은 제자들의 호흡 근육을 강화하고 "음색의 순수함, 레가토의 완벽함, 유창한 포르타멘토(portamento)에 의해 형성된 프레이징, 그리고 정교하게 다듬어진 장식"과 같은 성악적 특징을 갖추도록 노력했다.[1]

19세기에는 음성 분류 시스템에 큰 변화가 있었다. 메조소프라노(mezzo-soprano), 바그너식 베이스-바리톤(bass-baritone)과 같은 새로운 유형의 가수들이 등장했고, 리릭 콜로라투라 소프라노(lyric coloratura soprano), 드라마틱 소프라노(dramatic soprano), 스핀토(spinto) 소프라노, 리릭 테너, 스핀토 테너, 영웅적 테너 등 다양한 등급의 테너가 나타났다. 이러한 분류는 성악 교사들이 목소리를 지정하는 방식과 오페라 하우스 경영진이 작품을 캐스팅하는 방식에 영향을 미쳤다.[1]

19세기 벨칸토 지지자들은 각자 자신의 훈련 체계와 독특한 관념을 가지고 있었지만, 근본적으로는 모두 동일한 벨칸토 원칙을 따랐다.[1] 호흡 지지, 민첩성, 음역, 기술적 제어를 향상시키기 위해 고안한 연습들은 여전히 가치가 있으며, 일부 교사들은 여전히 그것들을 사용한다.[1]

19세기 전반 이전, "벨칸토 시대"의 발성 훈련법은 가슴소리(팔세토가 아닌 소리)와 팔세토라는 두 가지 음역을 융합하는 것이 가장 큰 특징이었다.[8] 이는 호흡법 등을 중심으로 하는 현대의 성악 발성법 훈련법과는 크게 다르다. 두 음역은 각각 독립적으로 단련된 후, 양자의 음색적 통일이 이루어졌다. 그 결과 넓은 음역에서 무리가 없는 발성이 가능해지고, 기교적 자유도가 높아지며, 소모되지 않는다고 여겨진다. 또한 숨의 효율이 좋아 긴 연속적인 프레이징이 쉽고 음량의 폭도 넓다고 알려져 있다.[8] 18세기 카스트라토 중에는 한숨으로 7분 동안 노래할 수 있었던 가수도 있었다고 전해지지만, 당시 사람들은 초침이 있는 손목시계를 가지고 있지 않았기 때문에 시간 감각이 대략적이었을 수 있다는 주장도 있다.[8]

19세기 전반 이전 "벨칸토 시대" 가수들의 목소리는 녹음 자료가 남아 있지 않아, 남겨진 자료들을 바탕으로 추측할 수밖에 없다.[8]

발성 지도자로는 피에르 프란체스코 토시(1653~1732)와 조반니 바티스타 만치니(1714~1800)가 유명하다. 토지의 「고금의 가수에 관한 견해」나 만치니의 「장식된 가창에 관한 실천적 성찰」은 당시 벨칸토의 장식 가창을 알 수 있는 귀중한 자료이다.[10][11]

3. 2. 주요 특징

벨칸토 창법의 주요 특징은 다음과 같다.[2]

하버드 음악 사전의 윌리 아펠은 벨칸토가 “18세기 이탈리아 성악 기법으로, 극적인 표현이나 낭만적인 감정보다는 아름다운 소리와 뛰어난 연주에 중점을 둔다"고 설명한다.[2]

4. 벨칸토 오페라와 대표 작곡가

오늘날 일반적으로 이해되는 “벨칸토(bel canto)”는 18세기와 19세기 초 유럽 대부분 지역에서 유행했던 이탈리아 기원의 성악 스타일을 가리킨다.[2] 19세기 후반과 20세기의 자료들은 벨칸토가 아름다움과 균일한 음색, 레가토 프레이징, 그리고 매우 화려한 음표들을 연주하는 기술에 국한되었다고 믿게 하지만, 당대 문서(18세기 후반과 19세기 초)들은 이러한 범위를 훨씬 넘어서는 다면적인 연주 방식을 묘사한다.[2] 벨칸토 스타일의 주요 특징은 다음과 같다.[2]

- 운율적인 노래 (억양과 강조의 사용)

- 음성의 음역과 음색을 단어의 감정적 내용과 일치시키는 것

- 문법적 및 수사적 휴지를 삽입하는 것을 기반으로 한, 매우 명료한 악절 방식

- 여러 유형의 ''레가토''와 ''스타카토''에 의해 다양해지는 전달 방식

- 하나 이상의 유형의 ''포르타멘토''의 자유로운 적용

- 표현의 주요 원천으로서의 ''메사 디 보체'' (도메니코 코리는 이것을 “음악의 영혼”이라고 불렀다)

- 리듬 ''루바토''와 전체 시간의 가속 및 감속을 통한 템포의 빈번한 변화

- 아리아와 레치타티보 모두에 다양한 장식음과 분할의 도입

- 성악 전달의 효과를 높이는 강력한 도구로서의 몸짓

- 특정 단어의 표현을 높이고 긴 음표를 장식하기 위해 주로 사용되는 ''비브라토''

하버드 음악 사전의 윌리 아펠은 벨칸토가 “18세기 이탈리아 성악 기법으로, 극적인 표현이나 낭만적인 감정보다는 아름다운 소리와 뛰어난 연주에 중점을 둔다"고 설명한다.

19세기 이탈리아와 프랑스에서 벨칸토는 빈첸초 벨리니, 가에타노 도니체티의 이탈리아 오페라에 적용되기도 한다. 이들은 "벨칸토 시대"에 화려한 기교 작품들을 작곡했다. 그러나 1830년경부터 노래 스타일이 변하기 시작했고, 마이클 발프는 벨리니와 도니체티의 음악에 필요한 새로운 교육 방법에 대해 서술했다. 따라서 벨리니와 도니체티의 오페라는 새로운 시대의 노래를 위한 매개체였다. 카스트라토를 위한 마지막 중요한 오페라 역할은 1824년 자코모 메이어베어에 의해 작곡되었다.[4]

"벨칸토"라는 문구는 19세기 후반까지 널리 사용되지 않았다. 이는 독일 오페라, 특히 리하르트 바그너의 음악극과 관련된 더 무겁고 강력한 스타일의 발전과 대조적이었다. 바그너는 이탈리아 노래 모델을 비난하며, 새로운 게르만 노래 학교를 옹호했다.

프랑스 음악가와 작곡가들은 18세기 이탈리아 벨칸토 스타일의 화려한 극단을 받아들이지 않았다. 그들은 카스트라토 음성을 싫어했고, 성악 음악 텍스트의 명확한 발음을 중시하여 과도한 장식음을 반대했다.

조아키노 로시니, 가에타노 도니체티, 빈첸초 벨리니가 주창한 벨칸토 스타일의 인기는 19세기 중반 이탈리아에서 쇠퇴했다. 주세페 베르디의 혁신적인 작품을 연주하는 데 필요한 더 무겁고, 더 열정적이며, 덜 장식적인 노래 접근 방식에 압도되었기 때문이다. 테너들은 음색을 부풀리고 고음을 가슴에서 직접 내기 시작했고, 소프라노와 바리톤도 유사하게 반응했다. 19세기 알토와 베이스의 노래 기법은 베르디 음악의 영향을 덜 받았는데, 이는 그의 후계자 아밀카레 폰키엘리, 아리고 보이토, 알프레도 카탈라니에 의해 구축되었다.

4. 1. 조아키노 로시니 (Gioachino Rossini, 1792-1868)

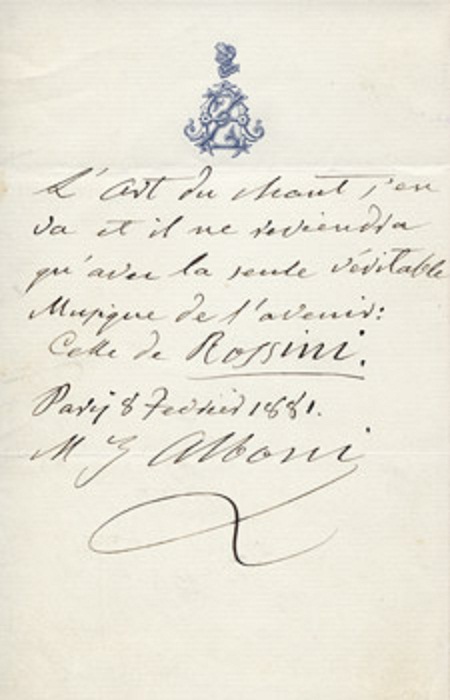

호른과 트럼펫 주자였던 아버지에게서 음악을 배우고 볼로냐 음악 학교에서 작곡 공부를 시작한 로시니는 18세부터 오페라 작곡을 의뢰받았다.[2] 30대 후반에 오페라 작곡을 그만둘 때까지 총 39편의 오페라를 발표했다.[2] 고전주의 형식을 따른 마지막 오페라 작곡가이면서 풍자 희극에 강했지만, 여러 편의 오페라 세리아와 규모가 큰 대작들도 발표했다.[2] 세비야의 이발사, 신데렐라를 비롯한 그의 여러 걸작들은 ‘희극을 위한 천재성’이 어떤 것인가를 잘 보여준다.[2]「뉴 그로브 오페라 사전」에서는 1858년 파리에서 있었던 어떤 대화 중 조아키노 로시니가 “유감스럽게도 우리의 벨칸토는 사라져 버렸습니다”라고 말했다는 일화를 소개하고 있다. 그 일화에 따르면, 로시니에게 있어 벨칸토는 “자연스럽고 아름다운 목소리”, “전 음역에 걸쳐 균일한 음색”, “세심한 훈련을 통해 고도로 화려한 음악을 어렵지 않게 발성할 수 있는 것”에 있으며, 지식으로서 가르칠 수 있는 것이라기보다는 최고의 이탈리아 가수의 노래를 듣는 것을 통해서 처음으로 흡수·이해할 수 있는 명인의 기예였다고 여겨졌다. 또한 후년인 1864년의 서신에서 로시니는 “이탈리아가 가져다준 가장 아름다운 선물 중 하나인 벨칸토”라고도 언급하고 있으며, 적어도 그의 의식 속에서는 벨칸토는 (단순히 아름다운 노래라는 형용으로만이 아니라) “이탈리아적 성격”과 연결되어 있었던 것은 분명하다.

로시니의 이러한 한탄의 배경에는 19세기 중반 이탈리아 오페라에서 일어난 큰 시대 변화의 물결이 있었다. 1830년대 이후, 콜로라투라 등의 장식적인 가창을 많이 요구하지 않고, 힘찬 가창으로 드라마를 표현하는 것이 선호되기 시작했던 것이다.

1829년에 초연된 로시니 자신의 걸작 오페라 윌리엄 텔에서도, 아르놀드 역을 불렀던 초연 당시 테너 아돌프 누리는 고음을 아름다운 헤드 보이스(팔세토)로 불렀던 반면, 1837년 파리 오페라 극장에 당당하게 등장한 신진 테너 질베르 뒤프레는 같은 역할에서 최고음까지 모두 가슴소리로 불렀다. 로시니는 뒤프레의 표현 방식을 매우 싫어했음에도 불구하고, 그 힘찬 목소리에 오페라 극장의 관객들은 열광했던 것이다.

4. 2. 가에타노 도니체티 (Gaetano Donizetti, 1797-1848)

도니체티는 원래 관현악, 실내악, 칸타타와 교회음악에 헌신할 작정이었으나, 자신의 초기 오페라 작품에 유명 흥행사가 관심을 보이자 오페라 작곡에 전념하게 되었다.[2] 1830년 밀라노에서 초연된 《안나 볼레나》로 국제적인 명성을 얻은 그는 《사랑의 묘약》, 《루크레치아 보르지아》, 《람메르무어의 루치아》의 연속적인 성공으로 당대 최고의 오페라 작곡가로 자리를 굳혔다.[2] 그러나 지나친 검열에 염증을 느끼고 아내의 죽음으로 충격을 받아 이탈리아를 떠나 파리로 가서 《린다 디 샤모니》, 《돈 파스콸레》 등의 오페라로 다시금 성공을 누렸으나 신경쇠약 등의 이유로 일찍 세상을 떠났다.[2]4. 3. 빈첸초 벨리니 (Vincenzo Bellini, 1801-1835)

시칠리아 지방에서 태어난 벨리니는 나폴리 음악원에서 하이든, 모차르트, 페르골레시의 음악을 배우며 작곡가로 성장했다.[2] 1824년 로시니의 오페라 [세미라미데]를 보고 결정적으로 오페라에 헌신하게 되었다.[2] 그의 오페라는 초기부터 관객과 제작자 모두를 만족시켜, 이미 젊은 나이에 밀라노 라 스칼라 극장에 작품을 올리는 기염을 토했다.[2] [해적]을 작곡할 때 만난 대본가 펠리체 로마니와 함께 [몽유병 여인], [노르마] 등의 히트작들을 발표했으나,[2] 파리로 이주한 뒤 마지막 오페라 [청교도]를 발표하고 34세로 병사했다.[2]5. 벨칸토 가수와 교육

오늘날 일반적으로 bel cantoit는 18세기와 19세기 초 유럽 대부분 지역에서 유행했던 이탈리아 기원의 성악 스타일을 가리킨다. 19세기 후반과 20세기의 자료들은 벨칸토가 아름다움과 균일한 음색, 레가토 프레이징, 그리고 매우 화려한 음표들을 연주하는 기술에 국한되었다고 믿게 하지만, 당대 문서(18세기 후반과 19세기 초)들은 이러한 범위를 훨씬 넘어서는 다면적인 연주 방식을 묘사한다.[2]

18세기와 19세기 초에 번성한 벨칸토 양식은 헨델과 그의 동시대 작곡가들뿐만 아니라 모차르트와 로시니의 음악에도 적용되어 그 가치를 더했다. 오페라에서 이 기법은 가장 극적으로 활용되었지만, 오라토리오에도 동일하게 적용되며, 다만 다소 화려하지 않은 방식으로 나타난다.

19세기 이탈리아와 프랑스에서의 벨칸토는 빈첸초 벨리니 (1801–1835)와 가에타노 도니체티 (1797–1848)가 작곡한 이탈리아 오페라에 적용되기도 한다. 이 작곡가들은 음악학자들이 때때로 "벨칸토 시대"라고 부르는 시대에 무대를 위한 화려한 기교 작품들을 작곡했다. 그러나 1830년경부터 노래 스타일이 변하기 시작했고, 마이클 발프는 벨리니와 도니체티의 음악에 필요한 새로운 교육 방법에 대해 서술했다. 따라서 벨리니와 도니체티의 오페라는 사실상 새로운 시대의 노래를 위한 매개체였다.

리하르트 바그너는 이탈리아 노래 모델을 비난하며, 그것은 단지 "그 G음이나 A음이 둥글게 나올지 여부"에만 관심이 있다고 주장했다. 그는 "정신적으로 활기차고 깊이 열정적인 사람들을 그 비할 데 없는 표현의 궤도로 끌어들일" 새로운 게르만 노래 학교를 옹호했다.

프랑스 음악가와 작곡가들은 18세기 이탈리아 벨칸토 스타일의 더욱 화려한 극단을 받아들이지 않았다. 그들은 카스트라토 음성을 싫어했고, 그들의 성악 음악의 텍스트의 명확한 발음을 중시했기 때문에, 과도한 장식음으로 인해 노래하는 단어가 가려지는 것을 반대했다.

로시니, 도니체티, 벨리니가 주창한 벨칸토 스타일의 인기는 19세기 중반 이탈리아에서 쇠퇴했다. 그것은 더 무겁고, 더 열정적이며, 덜 장식적인 노래 접근 방식에 의해 압도되었는데, 이는 주세페 베르디 (1813–1901)의 혁신적인 작품을 최대한의 극적인 효과로 연주하는 데 필요했다.

1950년대, "벨칸토 부흥"이라는 표현은 도니체티, 로시니, 벨리니의 오페라에 대한 관심이 새롭게 일어남을 가리키는 말로 사용되기 시작했다. 제2차 세계 대전 이후, 몬세라트 카바예, 마리아 칼라스, 레이라 젠체르, 조앤 서덜랜드, 베벌리 실스, 마릴린 혼 등 벨칸토 기법을 익힌 새로운 세대의 가수들이 나타나면서 상황은 크게 바뀌었다. 이들 예술가들은 도니체티, 로시니, 벨리니의 무대 작품에 새로운 생명을 불어넣어 다시 인기를 얻게 했다.

뛰어난 벨칸토 실력을 요구하는 많은 18세기 오페라들도 전후 부흥기를 맞이했는데, 덜 알려진 모차르트와 하이든의 작품부터 헨델, 비발디 등의 광범위한 바로크 작품까지 다양하다.

음악학자들은 때때로 18세기 후반과 19세기 초에 성악 교사들이 제자들에게 전수한 기교적인 성악적 업적과 개념들을 가리켜 "벨칸토 기법"이라는 용어를 사용하기도 한다.

5. 1. 벨칸토 가수의 조건 (로시니)

로시니에 따르면 벨칸토는 “자연스럽고 아름다운 목소리”, “전 음역에 걸쳐 균일한 음색”, “세심한 훈련을 통해 고도로 화려한 음악을 어렵지 않게 발성할 수 있는 것”에 있으며, 지식으로서 가르칠 수 있는 것이라기보다는 최고의 이탈리아 가수의 노래를 듣는 것을 통해서 처음으로 흡수·이해할 수 있는 명인의 기예였다고 여겨졌다.[6]5. 2. 대표적인 벨칸토 가수

다음은 벨칸토 창법을 대표하는 가수들이다.과거

- 파리넬리

- 마리아 말리브란

- 주디타 파스타

20세기

- 마리아 칼라스[12]: 20세기 초 잊혀졌던 벨칸토 오페라 레퍼토리를 부활시킨 인물로, 벨칸토를 '목소리를 악기처럼 최대한도로 활용하고 제어하는 기법'이라고 정의했다.

- 조안 서덜랜드[13]

- 몽세라 카바예

- 베벌리 실스

- 체칠리아 바르톨리[13]: 로시니의 오페라를 중심으로 활약하며 뛰어난 아질리타 기교를 구사했다.

- 마릴린 혼[13]

한국

5. 3. 벨칸토 교육

18세기와 19세기 초, 벨칸토 시대의 성악 교사들은 체계적인 훈련법을 통해 벨칸토 가수를 양성했다. 이들은 가수들에게 다음과 같은 특징을 갖추도록 가르쳤다.[2]- 운율적인 노래 (억양과 강조의 사용)

- 음성의 음역과 음색을 단어의 감정적 내용과 일치시키는 것

- 문법적 및 수사적 휴지를 삽입하는 것을 기반으로 한, 매우 명료한 악절 방식

- 여러 유형의 ''레가토''와 ''스타카토''에 의해 다양해지는 전달 방식

- 하나 이상의 유형의 ''포르타멘토''의 자유로운 적용

- 표현의 주요 원천으로서의 ''메사 디 보체'' (도메니코 코리는 이것을 “음악의 영혼”이라고 불렀다.[3])

- 리듬 ''루바토''와 전체 시간의 가속 및 감속을 통한 템포의 빈번한 변화

- 아리아와 레치타티보 모두에 다양한 장식음과 분할의 도입

- 성악 전달의 효과를 높이는 강력한 도구로서의 몸짓

- 특정 단어의 표현을 높이고 긴 음표를 장식하기 위해 주로 사용되는 ''비브라토''

하버드 음악 사전의 윌리 아펠은 벨칸토가 “18세기 이탈리아 성악 기법으로, 극적인 표현이나 낭만적인 감정보다는 아름다운 소리와 뛰어난 연주에 중점을 둔다"고 설명한다.

19세기에 들어서면서 가수들이 카스트라토에게 직접 가르침을 받는 경우가 줄어들고, 사설 교사 대신 음악원에서 수업을 받는 경우가 많아졌다. 전통적인 기법과 교육학은 여전히 인정되었지만, 교육은 테너와 바리톤에게 맡겨지는 경향이 나타났다.

19세기에는 음성 분류 시스템에 큰 변화가 있었다. 메조소프라노와 바그너식 베이스-바리톤과 같은 새로운 유형의 가수들이 등장했으며, 리릭 콜로라투라 소프라노, 드라마틱 소프라노, 스핀토 소프라노와 같은 새로운 하위 범주와 다양한 등급의 테너가 등장했다. 이러한 변화는 성악 교사들이 목소리를 분류하는 방식과 오페라 하우스에서 배역을 정하는 방식에 영향을 미쳤다.

19세기 벨칸토 지지자들은 각자 자신의 훈련 체계와 독특한 관념을 가지고 있었지만, 근본적으로는 모두 동일한 벨칸토 원칙을 따랐다. 호흡 지지, 민첩성, 음역, 기술적 제어를 향상시키기 위해 고안한 연습들은 여전히 가치가 있는 것으로 평가된다.[1]

5. 3. 1. 주요 성악 교사

bel cantoit 스타일의 주요 교사로는 안토니오 베르나키(1685–1756)와 니콜라 포르포라(1686–1768)가 있으며, 이들 중 상당수는 카스트라토였다.[2] 18세기 대부분의 기간 동안 카스트라토는 노래의 예술을 정의했으며, 시간이 지남에 따라 그들의 회복 불가능한 기술의 상실은 벨칸토의 신화를 만들어냈다.[3]19세기 초, 교사들은 목소리를 흉성, 두성, 파사주(passaggio)의 세 가지 레지스터로 구성된 것으로 설명했다. 훈련생 가수가 자신의 자연적인 악기를 완전히 제어하기 전에 이러한 레지스터들은 부드럽게 조화되고 완전히 균등화되어야 했다. 벨칸토 시대의 교사들은 보컬라이즈와 솔페지오(solfeggio)의 이점을 굳게 믿었다. 그들은 제자들의 호흡 근육을 강화하고 "음색의 순수함, 레가토의 완벽함, 유창한 포르타멘토(portamento)에 의해 형성된 프레이징, 그리고 정교하게 다듬어진 장식"과 같은 오랜 전통의 성악적 특성을 갖추도록 노력했다.[1]

19세기 후반, 벨칸토 원칙을 교육과 저술에서 계승한 교육자 그룹 중 가장 유명한 인물은 마누엘 가르시아(1805–1906)였다. 그의 사고방식이 비슷한 여동생 폴린 비아르도(Pauline Viardot)(1821–1910)도 중요한 성악 교사였으며, 마틸데 마르케시(Mathilde Marchesi), 카밀 에베라르디(Camille Everardi), 율리우스 슈톡하우젠(Julius Stockhausen), 카를로 페드로티(Carlo Pedrotti), 벤체슬라오 페르시키니, 조반니 스브릴리아(Giovanni Sbriglia), 멜키오레 비달, 프란체스코 람페르티(Francesco Lamperti)와 그의 아들 조반니 바티스타 람페르티(Giovanni Battista Lamperti)도 벨칸토 원칙을 가르쳤다.

19세기 전반 이전, 소위 "벨칸토 시대"의 발성 훈련법은 가슴소리와 팔세토라는 두 가지 음역을 융합하는 것이 가장 큰 특징이며,[8] 호흡법 등을 중심으로 한 현대의 성악 발성법 훈련법과는 크게 다르다.

발성, 가창 지도자로는, Pier Francesco Tosi|ko=피에르 프란체스코 토지it(1653~1732)나, Giovanni Battista Mancini|ko=조반니 바티스타 만치니it(1714~1800)가 유명하다. 토지의 「고금의 가수에 관한 견해」나 만치니의 「장식된 가창에 관한 실천적 성찰」은 당시 벨칸토의 장식 가창을 알 수 있는 귀중한 자료이다.[10][11]

5. 3. 2. 훈련 방법

18세기와 19세기 초, 벨칸토 시대의 성악 훈련법은 가슴소리(팔세토가 아닌 실제 목소리)와 팔세토라는 두 가지 음역을 융합하는 것을 가장 중요하게 여겼다.[8] 이는 호흡법 등을 중심으로 하는 현대의 성악 발성법 훈련법과는 크게 다르다. 두 음역은 각각 독립적으로 훈련된 후, 음색적 통일을 이루었다. 그 결과 넓은 음역에서 무리 없는 발성이 가능해졌고, 기교적 자유도가 크며, 목소리가 쉽게 지치지 않는다고 여겨졌다. 또한 숨의 효율이 좋아 긴 프레이징이 용이하고 음량의 폭도 넓다고 알려져 있다. 18세기 카스트라토 중에는 한숨에(숨을 쉬지 않고) 7분 동안 노래할 수 있었던 가수도 있었다고 전해지지만, 당시 사람들이 초침이 있는 손목시계를 가지고 있지 않았기 때문에 시간 감각은 상당히 대략적이었으므로, 이를 곧이곧대로 받아들여서는 안 된다는 주장도 있다.음색적으로는 둥글고 가늘고 긴 소리라고 상상된다는 의견도 있지만, 19세기 전반 이전 "벨칸토 시대"의 가수의 목소리는 녹음 등이 남아 있지 않아, 현대의 우리에게는 남겨진 자료 등을 바탕으로 추측할 수밖에 없다.

가창 양식으로는 복잡하고 화려하게 장식된 선율을 부르는 장식 가창(canto fiorito, 칸토 피오리토)에 중점을 두었고, 아질리타(agilità)라고 불리는 섬세한 음표의 연속을 민첩하게 부르는 기법을 구사하여, 목소리에 의한 초절 기교를 실현했다. 그것은 종종 가수가 기교를 과시하기 위해 행해졌다. 또한 작곡가도 즉흥적 장식이 행해지는 것을 전제로 가창 부분에는 간소한 악보를 썼다. 이 시대의 유명한 가수로는 파리넬리가 알려져 있다. 그의 가창은 오페라 「아르타세르세」의 바꿔치기 아리아 「나는 흔들리는 배와 같이 Artaserse:Son qual nave Ch'agitata」(리카르도 브로스키 작곡)의 악보에서 확인할 수 있는데, 아질리타를 구사하여 복잡하고 화려한 장식을 들려준 것을 알 수 있다.[9]

발성, 가창 지도자로는 피에르 프란체스코 토지(1653~1732)나, 조반니 바티스타 만치니(1714~1800)가 유명하다. 토지의 「고금의 가수에 관한 견해」나 만치니의 「장식된 가창에 관한 실천적 성찰」은 대표적인 저서로, 당시 벨칸토의 장식 가창을 알 수 있는 귀중한 자료가 되고 있다.[10][11]

18세기 후반에 오페라를 개혁한 크리스토프 빌리발트 글룩은 작품의 내용보다 가수의 기교에 주목이 모이는 이러한 풍조를 싫어하여, 가수에게 과도한 즉흥에 의한 장식을 금지했다.

로시니, 도니체티, 빈첸초 벨리니 등 19세기 전반의 이탈리아 오페라에서는 작곡가 자신에 의해 기교적인 패시지가 쓰여지게 된다. 그것들을 가수가 더욱 기교적인 변주를 더하여 연주했다.

바로크 시대, 글룩 이후의 고전파 시대, 19세기 전반의 이탈리아 초기 낭만파에서는 엄밀하게 가창 양식이 다르고, 개념적, 미학적인 말인 "벨칸토"를 엄밀한 의미에서 "연주 양식"으로 말하는 것에는 한계가 있다고 할 수 있지만, 공통적으로 말할 수 있는 것은, 팔세토와 실제 목소리의 융합에 의해 형성되는 발성은 극적인 힘이나 음량에는 부족하지만, 경쾌한 운동성이 풍부하고, 기교적, 장식적 가창에 적합했기 때문에, 그러한 기교적, 장식적인 가창 양식이 이 시대를 통해 꽃을 피웠다고 생각된다.

6. 벨칸토의 쇠퇴와 논란

19세기 후반, 벨칸토는 점차 쇠퇴했다. 리하르트 바그너를 비롯한 독일 오페라 작곡가들은 이탈리아의 벨칸토 창법이 가사의 내용보다 아름다운 음색에만 치중한다고 비판하며, 가사의 의미를 명확히 전달하고 극적인 표현을 강조하는 새로운 창법을 추구했다.[4]

주세페 베르디로 대표되는 이탈리아 오페라 작곡가들 역시 벨칸토의 화려한 기교보다는 극적인 표현력을 중시했다. 테너들은 팔세토를 사용하지 않고 가슴에서 직접 고음을 내는 창법을 사용하기 시작했고, 소프라노와 바리톤도 이러한 변화에 발맞춰 더욱 힘 있는 발성을 추구했다.

이러한 변화 속에서 벨칸토는 쇠퇴했지만, 19세기 말 안토니오 코토니와 같은 이탈리아 성악 교사들은 벨칸토의 전통을 지키고자 노력하며, 자코모 푸치니로 대표되는 베리스모 오페라의 강렬한 창법에 맞서 벨칸토의 아름다움을 옹호했다.[4]

6. 1. 쇠퇴 원인

19세기 중반부터 후반에 걸쳐 벨칸토가 쇠퇴한 배경은 다음과 같다.- 오페라 성악 작품 스타일 변화: 리하르트 바그너와 주세페 베르디 등으로 대표되는, 화려한 장식적 성악 기교보다는 내면적이고 극적이며 강렬한 표현을 중심으로 하는 스타일로 변화했다.[13]

- 청중의 취향 변화: 시대의 변화에 따라 청중들은 화려한 기교보다는 극적인 표현을 선호하게 되었다.[13]

- 관현악 편성 및 공연장 규모 확대: 가수에게는 점점 더 큰 음량과, 관현악과 맞설 수 있을 정도의 극적이고 강인한 목소리가 요구되었다.[13]

- 발성법 변화: 강력한 표현이 가능한 실음을 중심으로 한 발성으로 전환이 촉진되었다. 기존의 실음과 팔세토의 융합으로 만들어지는 가볍고 경쾌한 목소리는 쇠퇴했다.[13]

- 호흡법 변화: 횡격막의 긴장을 지속시켜 성문의 폐쇄력을 높이는, "횡격막 지지"라고 불리는 현대 성악에 특징적인 호흡법이 생겨났다.[13]

- 장식적 성악 기교 쇠퇴: 이러한 흐름 속에서 장식적인 성악 기교는 콜로라투라 소프라노 등 일부를 제외하고는 잊혀져 갔다.[13]

이후 엔리코 카루소를 대표로 하는 강인하고 강력한 목소리로 격정적인 표현을 하는 노래 방식이 주류가 되었다.[13]

6. 2. 벨칸토에 대한 비판

일부 비평가들은 벨칸토가 기교에만 치중하고 내용이 없다고 비판했다.[4] 19세기 중반, 벨칸토 스타일의 인기가 쇠퇴하면서 벨칸토를 시대에 뒤떨어진 것으로 여기는 경향이 나타났다. 조아키노 로시니는 1858년 "아아, 우리는 벨칸토를 잃었다"고 한탄하기도 했다.[4]그러나 벨칸토가 우아하고 세련된 음악적 표현의 예술이라는 옹호론도 있었다. 19세기 후반과 20세기 초, 안토니오 코토니를 비롯한 이탈리아 성악 교사들은 벨칸토의 부활을 추구했다.[4] 이들은 자코모 푸치니 등으로 대표되는 베리스모 오페라의 강렬한 발성 스타일과 리하르트 슈트라우스 등 후기 낭만주의 작곡가들의 작품에 맞서 벨칸토를 옹호했다.

7. 벨칸토의 현대적 의의와 부활

19세기 중반, 주세페 베르디와 리하르트 바그너로 대표되는 새로운 오페라 스타일이 등장하면서 벨칸토는 쇠퇴하기 시작했다. 이들은 화려한 기교보다는 극적이고 강렬한 표현을 중시했으며, 더 크고 웅장한 목소리를 요구했다. 이러한 변화는 가수들의 발성법에도 영향을 미쳐, 가볍고 경쾌한 목소리 대신 강력한 실음을 중심으로 하는 발성이 주류를 이루게 되었다.

19세기 후반, 은퇴한 베르디 바리톤 안토니오 코토니를 비롯한 이탈리아 성악 교사들은 자코모 푸치니 등으로 대표되는 베리스모 오페라의 강렬한 발성과 리하르트 슈트라우스 등 후기 낭만주의/초기 현대 작곡가들의 작품이 요구하는 어려움에 맞서 벨칸토를 부활시키기 위해 노력했다. 그러나 벨칸토라는 개념은 여러 해석과 혼란 속에서 신비에 싸이게 되었다.

엔리코 카루소로 대표되는 강렬하고 격정적인 노래 방식이 주류를 이루는 가운데, 제2차 세계 대전 이후 마리아 칼라스가 등장하여 벨칸토 오페라를 재발견하고 부활시키는 데 큰 역할을 했다. 칼라스는 드라마틱한 목소리이면서도 아질리타를 부를 수 있는 '소프라노 드라마티코 다질리타'로, 벨칸토 시대 명가수들의 스타일을 계승했다.[12]

최근에는 카운터테너 가수들의 활약으로 바로크 오페라 공연이 활발해지면서, 바로크 오페라에서 벨칸토 오페라, 베르디, 베리스모, 바그너에 이르기까지 다양한 오페라 레퍼토리가 공연되고, 각 성악 양식에 맞는 다양한 성량을 들을 수 있게 되었다.[13]

7. 1. 현대적 의의

벨칸토는 성악가들에게 발성의 기초를 다지고 표현력을 향상시키는 데 중요한 지침을 제공한다.[2] 벨칸토 오페라는 여전히 많은 사랑을 받고 있으며, 현대 오페라 레퍼토리의 중요한 부분을 차지한다. 1950년대에는 도니체티, 로시니, 벨리니의 오페라에 대한 관심이 다시 살아나면서 '벨칸토 부흥'이라는 표현이 사용되기 시작했다. 제2차 세계 대전 이후, 몬세라트 카바예, 마리아 칼라스, 레이라 젠체르, 조앤 서덜랜드, 베벌리 실스, 마릴린 혼 등 벨칸토 기법을 익힌 새로운 세대의 가수들이 등장하면서 이들 작곡가의 작품에 새로운 생명을 불어넣었다. 그 결과, 로시니의 『세빌리아의 이발사』와 도니체티의 『람메르무어의 루치아』와 같이 세계에서 가장 자주 공연되는 오페라 중 일부는 벨칸토 시대의 작품이 되었다.뛰어난 벨칸토 실력을 요구하는 많은 18세기 오페라들도 부흥기를 맞이했는데, 덜 알려진 모차르트와 하이든의 작품부터 헨델, 비발디 등의 바로크 작품까지 다양하다.

오늘날 벨칸토를 18세기부터 19세기 초의 성악 양식으로 이해하는 경우가 많지만, 이것이 항상 정확한 것은 아니다. 벨칸토를 이탈리아적인 아름다운 가창으로 이해하더라도, 시대에 따라 발성법에는 큰 차이가 있다. 예를 들어, 로시니 시대의 테너 가수에게는 현대의 루치아노 파바로티와 같은 찬란한 가창은 존재하지 않았다.

최근 연구에 따르면, 벨칸토는 16세기부터 1840년경까지의 이탈리아 전통적인 성악 양식으로 다음과 같은 특징을 가진다.[7]

- 색채와 뉘앙스가 풍부한 매끄러운 가창법 (칸토 스피아나토)

- 아질리타와 모음 송법에 기초를 둔 장식적인 가창법 (칸토 피오리토)

- 고도로 양식화된 표현

- 가수의 창의성으로 자유롭게 변주하는 기술과 즉흥성 (바리아치오네), 음악의 자율성에 의존하는 소리의 용법

즉, 벨칸토는 역사적인 성악 양식이며, 벨칸토 가수에게는 창의적이고 개성적인 표현이 요구된다. 가수는 선율을 장식하거나 변형하는 기술을 갖추고 있다는 전제 하에 성립하는 성악 양식이다.

7. 2. 부활 노력

20세기 중반, 마리아 칼라스는 벨리니, 도니체티, 로시니의 잊혀졌던 벨칸토 오페라 레퍼토리를 부활시킨 대표적인 인물이다. 칼라스는 벨칸토를 '목소리를 악기처럼 최대한 활용하고 제어하는 기법'이라고 정의했으며, 스승 엘비라 데 이달고로부터 벨칸토 창법을 전수받았다.[2] 칼라스는 메조소프라노에서 소프라노로 음역을 확장하여 두 음역의 배역을 모두 소화할 수 있었다. 칼라스는 벨리니의 [노르마], [청교도] 등의 오페라에서 뛰어난 장식음과 드라마틱한 음색 연기를 선보이며 큰 성공을 거두었다.칼라스의 뒤를 이어 조안 서덜랜드, 에디타 그루베로바, 체칠리아 바르톨리 등이 벨칸토 가수로 활동하며 유연한 레가토와 장식적 기교를 선보였다.

1950년대부터 도니체티, 로시니, 벨리니의 오페라에 대한 관심이 다시 높아지면서 "벨칸토 부흥"이라는 용어가 사용되기 시작했다. 제2차 세계 대전 이후, 몬세라트 카바예, 마리아 칼라스, 레이라 젠체르, 조앤 서덜랜드, 베벌리 실스, 마릴린 혼 등 벨칸토 기법을 익힌 새로운 세대의 가수들이 등장하여 이들 작곡가의 오페라를 다시 대중화시켰다.[13] 오늘날 세빌리아의 이발사와 람메르무어의 루치아는 세계에서 가장 자주 공연되는 벨칸토 시대 오페라이다.

1980년부터는 이탈리아 페자로에서 로시니 오페라 페스티벌(ROF)이 매년 개최되어 로시니 오페라 작품들을 공연하고 있다. ROF는 잊혀졌던 로시니의 오페라 세리아 작품들을 재조명하고, 젊은 가수들을 위한 아카데미아 로시니아나를 통해 벨칸토 기법을 전수하는 역할을 하고 있다. 테너 후안 디에고 플로레스 등이 이 아카데미 출신으로, 벨칸토 오페라에서 활약하고 있다. 메조소프라노 체칠리아 바르톨리 역시 로시니 오페라를 중심으로 활동하며 뛰어난 아질리타 기교를 선보이고 있다.

8. 한국의 벨칸토

(요약 및 참조할 원문 소스가 제공되지 않아, '한국의 벨칸토' 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.)

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

서적

The singers preceptor, or Corri's treatise on vocal music. This treatise is expressly calculated to teach the art of singing and consists of establishing proper rules ..

https://archive.org/[...]

London, Chappell & Co

1811

[4]

논문

[5]

논문

[6]

학술지

日本声楽発声学会誌第34号

[7]

서적

プリマドンナの歴史Ⅱ

東京書籍

1998

[8]

서적

ベル・カント唱法 : その原理と実践

音楽之友社

1987

[9]

웹사이트

ベルカント唱法の高度なテクニック(アジリタ編)

http://www.tenore-sa[...]

2022-08-19

[10]

서적

ベル・カントの継承

アルカディア書店

[11]

서적

バロックの声楽技法

シンフォニア

[12]

서적

マリア・カラスオペラの歌い方 : ジュリアード音楽院マスタークラス講義

https://www.worldcat[...]

音楽之友社

1989

[13]

서적

テノールの声 : その成立と変遷400年間の歌手列伝

https://www.worldcat[...]

本の風景社

2003

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com