경원선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

경원선은 서울과 원산을 연결하기 위해 1910년 착공하여 1914년 전 구간이 개통된 철도 노선이다. 일제강점기에는 만주로 연결되는 주요 노선 중 하나였으며, 1944년에는 군사 수송을 위해 복계-고산 구간이 전철화되었다. 1945년 분단으로 인해 상호 간 운행이 중단되었으며, 현재는 서울 근교의 수도권 전철 1호선과 경의·중앙선이 운행되고 있다. 2023년 12월 소요산-연천 구간이 전철화되어 운행이 시작되었으며, 2025년 8월에는 연천-백마고지 구간 운행 재개를 계획하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1950년 폐지된 철도 노선 - 금강산선

금강산선은 금강산 관광객 수송을 목적으로 건설되어 철원과 내금강을 잇는 사유 철도 노선이었으나, 해방 후 분단과 한국 전쟁으로 파괴되어 현재는 일부 구간만 등록문화재로 남아 있다. - 강원특별자치도의 철도 - 태백선

태백선은 제천에서 백산까지 104.1km를 잇는 한국철도공사 운영 노선으로, 복선 전철과 단선 전철 구간으로 나뉘며, 무궁화호 열차 등이 운행되고, 과거 석탄 수송에서 현재 시멘트 수송과 여객 수송을 담당한다. - 강원특별자치도의 철도 - 수도권 전철 경춘선

수도권 전철 경춘선은 상봉역에서 춘천역까지 운행하는 광역철도 노선으로, 2010년 복선 전철 준공 이후 급행 및 ITX-청춘 열차 운행, 역 신설 등의 변화를 거쳐 현재는 수도권 전철 전동차가 청량리역까지 연장 운행한다. - 1911년 개통한 철도 노선 - 호남선

호남선은 대전에서 목포를 잇는 간선 철도로, 일제강점기 쌀 수송을 위해 건설되어 복선화 및 전철화 사업을 거쳐 KTX 운행과 호남고속선 개통으로 운행 시간이 단축되었으며, 현재 다양한 열차가 운행되고 서대전~논산 구간 직선화 사업이 추진 중이다. - 1911년 개통한 철도 노선 - 도부 기류선

도부 기류선은 1911년 610mm 궤간의 손수레 철도로 시작하여 1913년 도부 철도에 인수된 후 1,067mm 궤간으로 개량되어 아사쿠사역과 아카기역을 잇는 료모호와 보통 열차를 운행한다.

| 경원선 - [철도 노선]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 노선 이름 | 경원선 |

| 로마자 표기 | Gyeongwonseon |

| 한자 표기 | 京元線 |

| 노선 종류 | 여객/화물 간선 철도, 광역 철도, 통근 철도 |

| 노선 상태 | 운영 중 |

| 지역 | 서울특별시 경기도 강원특별자치도 |

| 기점 | 용산역 |

| 종점 | 백마고지역 |

| 역 수 | 41 |

| 개통 | 1911년 ~ 1914년 구간별 개통 |

| 소유 | 대한민국 정부 (위임: 국가철도공단) |

| 운영 | 한국철도공사 |

| 노선 정보 | |

| 노선 길이 | 94.4km |

| 선로 | 복선 (용산 - 동두천) 단선 (동두천 - 백마고지) |

| 궤간 | 1,435mm (표준궤) |

| 전철화 | 25kV/60Hz AC 가공 전차선 (용산 - 연천) |

| 운행 정보 | |

| 차량 | KTX-이음 서울교통공사 1000호대 저항제어 전동차 서울교통공사 1000호대 VVVF 전동차 한국철도공사 311000호대 전동차 한국철도공사 312000호대 전동차 한국철도공사 321000호대 전동차 한국철도공사 331000호대 전동차 한국철도공사 368000호대 전동차 도시통근형 디젤 액압 동차 |

| 최고 속도 | 90 - 150km/h |

| 추가 정보 | |

| 관련 노선 | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 경의·중앙선 수도권 전철 경춘선 |

| 노선 번호 | 305 |

| 노선도 | |

| |

2. 연혁

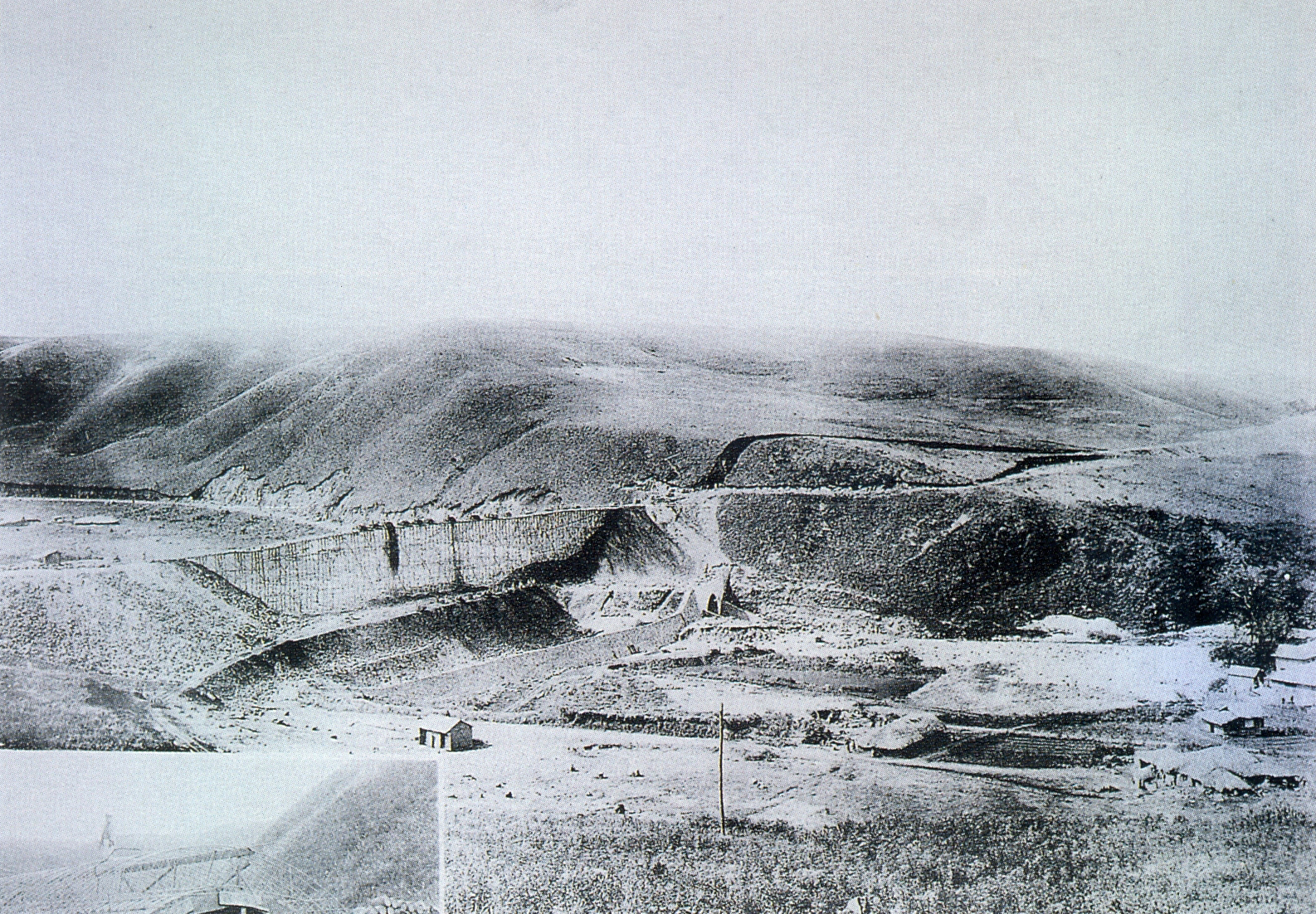

조선총독부 철도국이 경성과 원산을 연결하는 철도 건설을 위해 1910년 10월에 착공한 경원선은, 1911년 용산-의정부 간 개통[10]을 시작으로 1914년 8월에 전 구간이 개통되었다.[1] 1944년에는 복계-고산 구간이 전철화되어 데로이형 전기 기관차가 운행되었다.[2]

1945년 광복 이후 38선으로 인해 한탄강과 초성리 사이에서 분단되었고[4], 한국 전쟁으로 신탄리~평강 구간이 폐지되었다. 남한에서는 신탄리까지만 운행이 재개되었다.[1]

1963년에는 서울 외곽의 광운대-망우 간 망우선이 개통되었다.[5] 1974년 청량리~성북 구간 전철화[54]를 시작으로, 경원선은 점차 수도권 전철 1호선으로 편입되었다. 2023년에는 소요산~연천 구간이 전철화 개통되었다.[66]

| 구간 | 길이 | 전철화 운행 개시 |

|---|---|---|

| 청량리–광운대 | 5.6 km | 1974년 8월 15일 |

| 용산–청량리 | 12.6 km | 1978년 12월 9일 |

| 성북–창동 | 3.6 km | 1985년 4월 25일 |

| 창동–의정부 | 9.4 km | 1986년 9월 2일 |

| 의정부–가능 (이후 의정부 북부) | 1.2 km | 1987년 10월 5일 |

| 가능–소요산 | 23.2 km | 2006년 12월 15일 |

| 소요산–연천 | 20.87 km | 2023년 12월 16일 |

2012년에는 신탄리~백마고지 구간이 복원 개통되었고[8], 2010년 발표된 정부 계획에 따라 경원선은 의정부까지 시속 230km로 업그레이드될 예정이다.[7]

2. 1. 일제강점기

조선총독부 철도국은 경성과 주요 항구인 원산을 연결하는 동서 간선 철도 건설을 위해 1910년 10월 1일에 경원선 착공에 들어갔다.[1] 조선총독부 철도(철도총국)는 1911년 10월 15일 용산-의정부 구간 개통[32]을 시작으로 1914년까지 여러 단계에 걸쳐 경원선 노선을 개통했다.[1]

경원선은 철도총국이 전철화한 최초의 본선 구간으로, 복계-고산 구간이 1944년 3월 27일에 전철화되었다.[2] 이는 부산에서 만주국 수도 신징까지 이어지는 전철화 철도를 위해 남만주철도와 공동으로 계획한 사업의 일환이었다.[3]

| 역 | 개통일 |

|---|---|

| 용산 - 의정부 | 1911년 10월 15일[32] |

| 의정부 - 연천 | 1912년 7월 25일[33] |

| 연천 - 철원 | 1912년 10월 21일[34] |

| 철원 - 복계 | 1913년 7월 10일[35] |

| 룡지원 - 원산 | 1913년 8월 21일[36] |

| 복계 - 검불랑 | 1913년 9월 25일[37] |

| 고산 - 룡지원 | 1913년 10월 21일[38] |

| 갈마 | 1914년 4월 11일[39] |

| 검불랑 - 세포 | 1914년 6월 21일[40] |

| 세포 - 고산 | 1914년 8월 16일[41] |

| 서빙고역 | 1917년 10월 1일[42] |

| 안변역 | 1928년 9월 1일[43] |

| 한강리역 | 1931년 6월 15일[44] |

| 삼방역 | 1931년 8월 1일[45] |

| 수철리역 | 1935년 1월 16일[46] |

| 리목역 | 1936년 12월 1일[47] |

| 가곡역 | 1938년 6월 13일[49] |

| 연촌역 | 1939년 6월 1일[50] |

| 성산역 | 1941년 7월 1일[51] |

| 신탄리역 | 1942년 12월 1일[52] |

1944년에는 한강리역과 수철리역이 폐역되었고, 복계-고산 구간 전철화와 함께 데로형 전기 기관차 운행이 시작되었다.

1942년 10월 개정 당시 경원선 열차 운행 정보는 다음과 같다.

- 열차 편수

- * 경성(서울) - 원산 간 직통 열차: 급행 2왕복, 보통 4왕복

- * 경성(서울) - 북청 간 구간 열차: 보통 2왕복 반

- * 북청 - 원산 간 구간 열차: 원산 방면으로만 보통 1편

- 소요 시간: 경성(서울) - 원산 간 급행: 4시간 40분 - 5시간 15분, 보통: 6시간 20분 - 7시간 50분

2. 2. 해방 이후

- 1945년 8월 24일: 38선으로 분단되어 남북 간 연결 운행이 중단되었다.[53] 한반도 분단 이후, 경원선은 한탄강과 초성리 사이에서 38선을 따라 분단되었다.[4]

- 1948년 12월 25일: 주내역이 개통되었다.

- 한국 전쟁: 신탄리 ~ 평강 구간이 폐지되었다. 이후 군사분계선~원산 구간은 강원선을 참조. 한국 전쟁으로 경원선은 심각한 피해를 입었다.[1]

- 1950년 10월 5일: 초성리역이 개통되었다.

- 1955년 (추정): 어수동역이 개통되었다.

- 1956년 8월 21일: 신망리역이 개통되었다.

- 1963년 3월 5일: 연촌역을 성북역으로 개칭하였다.

- 1966년 6월 21일: 망월사역이 개통되었다.

- 1973년 6월 20일: 중앙선 전철화가 완공되었고, 망우선과 동시 시공되었다.

- 휴전과 군사분계선 설정 이후, 남한은 월정리까지 노선을 확보했으나, 신탄리까지만 재건되어 용산과 신탄리 사이의 운행 구간은 88.8km가 되었다.[1]

- 1961년 쿠데타 이후 최고회의는 제1차 5개년 계획의 일환으로 서울 외곽에 광운대에서 망우까지 4.9km 길이의 망우선을 건설하여 1963년 12월 30일에 개통하였다.[5]

2. 3. 전철화 시대

- 1974년 8월 15일 : 청량리 ~ 성북 구간 복선전철 개통 및 수도권 전철 1호선 직결 운행[54], 휘경역 개통

- 1975년 6월 28일 : 한탄강역 개통

- 1978년 12월 9일 : 이촌역, 성수역 개통 및 용산역 ~ 청량리역 구간 복선전철 개통.[55]

- 1980년 1월 5일 : 신이문역 개통

- 1980년 4월 1일 : 한남역, 회기역 개통

- 1980년 7월 10일 : 성수역을 응봉역으로 개칭

- 1982년 3월 18일 : 성북 ~ 의정부 구간 복선전철화 사업 기공식 시행[56]

- 1984년 2월 10일 : 어수동역, 동두천역을 동두천역, 동안역으로 개칭

- 1985년 1월 14일 : 석계역 개통

- 1985년 4월 20일 : 성북 ~ 창동 구간 복선전철 개통

- 1985년 8월 22일 : 녹천역, 월계역 개통

- 1985년 10월 18일 : 옥수역 개통

- 1986년 9월 2일 : 창동 ~ 의정부 구간 복선전철 개통, 방학역, 도봉역, 도봉산역, 회룡역 개통

- 1987년 10월 5일 : 의정부북부역 개통[57][58]

- 1996년 1월 1일 : 휘경역을 외대앞역으로 개칭

- 2005년 1월 30일 : 지행역 개통

- 2005년 12월 16일 : 용산 ~ 회기 구간을 수도권 전철 중앙선으로 편입

- 2006년 12월 15일 : 의정부 ~ 동두천 구간 복선전철 개통[59]

- 2007년 12월 28일 : 주내역을 양주역으로 개칭 및 덕계역 개통

- 2011년 6월 29일 : 집중호우로 이설 공사가 진행된 월계 ~ 녹천 구간 절개지 붕괴, 기존선과 도로에 토사 유출로 사상사고 발생

- 2011년 7월 28일 : 2011년 7월 한국 중부 집중호우로 인한 선로 유실로 통근열차 영업 일시 중지

- 2011년 9월 이후 : 선로 유실 구간 복구 공사

- 2012년 2월 28일 : 경춘선 ITX-청춘 운행 개시

- 2012년 3월 21일 : 동두천 ~ 신탄리 구간 통근열차 운행 재개 및 편도 기준 1일 6편 감편

- 2012년 7월 1일 : 동두천 ~ 신탄리 구간 통근열차 선로 유실 이전 기준 편도 1일 6편 증편

- 2012년 11월 20일 : 신탄리 ~ 백마고지역 구간 연장 개통.[60]

- 2013년 2월 25일 : 성북역을 광운대역으로 개칭

- 2014년 8월 1일 : 평화열차 운행 개시

- 2014년 10월 31일 : 동두천 ~ 연천 구간 단선전철[61] 착공

- 2015년 8월 5일 : 백마고지 ~ 월정리 복원구간 착공[62]

- 2017년 9월 3일 : 동부간선도로 확장 사업에 따른 월계 ~ 녹천 구간 이설 완료

- 2018년 7월 2일 ~ 2018년 12월 1일: 신망리 ~ 대광리 구간 사이 거림천교 개량 공사로 통근열차가 연천역으로 단축 운행[63]

- 2018년 8월 29일 ~ 2018년 9월 7일 : 전곡 ~ 연천 구간 사이 차탄천 철교가 폭우로 침수되어 통근열차가 전곡역으로 단축운행

- 2019년 4월 1일 : 동두천역 ~ 백마고지역 구간 통근열차 운행 중지

- 2019년 4월 17일 : 철도 노선번호 변경에 따라 '''305'''로 변경[64]

- 2020년 8월 19일 : 경의선과 시간표 통합(경의경원선)[65]

- 2023년 11월 21일 : 초성리역을 청산역으로 개칭

- 2023년 12월 16일 : 한탄강역 폐역 및 소요산역 ~ 연천역 구간 수도권 전철 1호선 단선전철화 개통.[66]

- 2025년 8월 : 연천 ~ 백마고지 구간 운행 재개 예정

경원선 서울 수도권 구간은 한국 최초로 25 kV/60 Hz영어 AC 카테나리 시스템으로 전철화되어 서울 지하철 1호선과의 직통열차 운행을 가능하게 한 구간 중 하나였다. 1980년대와 2000년대에 추가 구간의 전철화가 진행되었고, 서울 지하철 1호선으로의 도시철도 서비스가 확장되었다.[6]

| 구간 | 길이 | 전철화 운행 개시 |

|---|---|---|

| 청량리–광운대 | 5.6 km | 1974년 8월 15일 |

| 용산–청량리 | 12.6 km | 1978년 12월 9일 |

| 성북–창동 | 3.6 km | 1985년 4월 25일 |

| 창동–의정부 | 9.4 km | 1986년 9월 2일 |

| 의정부–가능 이후 의정부 북부 | 1.2 km | 1987년 10월 5일 |

| 가능–소요산 | 23.2 km | 2006년 12월 15일 |

| 소요산–연천 | 20.87 km | 2023년 12월 16일 |

경원선은 대한민국에서 서울 근교의 통근 전철 노선으로 발전하였다. 1974년 일부 구간이 전철화되고 복선화되면서 서울특별시 지하철공사(서울교통공사) 1호선을 경유하여 경부선, 경인선과 직통 운행을 시작하였다. 이후 순차적으로 전철화 및 복선화 구간이 연장되어, 현재 용산-연천 구간은 광역전철로 운영되고 있다. 용산-회기 구간은 8량 편성 전동차가, 회기-연천 구간은 10량 편성 전동차가 운행하고 있다.

총 55.6km의 구간이 전철화되었고, 53.1km 구간이 복선화되었다.[1]

2010년 9월 1일, 대한민국 정부는 2020년까지 서울에서 전국 95% 지역까지의 여행 시간을 2시간 이내로 단축하는 전략 계획을 발표했다. 이 계획의 일환으로 경원선은 의정부까지 시속 230km로 업그레이드될 예정이며, KTX 운행이 검토되고 있다.[7]

2012년 신탄리과 백마고지 사이 구간의 복원 공사가 완료되었다.[8]

2023년 12월 16일, 서울 지하철 1호선 소요산-연천 간 단선 철도가 개통되었다.

3. 운영

오랫동안 전철 구간은 "1호선"으로 불렸으나, 2005년 12월 16일 중앙선(현 수도권 전철 경의·중앙선) 청량리-덕소 구간 광역전철 개통으로, 용산-회기 구간은 중앙선으로 분리되었다.

2011년 7월 28일, 집중호우로 통근 열차 구간 노반이 유실되어 동두천역-신탄리역 간 통근 열차 운행이 중단되었다. 2012년 3월 21일 감편 운행을 재개했고, 같은 해 7월 1일 정상 운행으로 복귀했다.

과거 철원군에서는 신탄리-철원역 구간 복원을 요구해왔다. 실제로 폐지 구간 복구가 검토되어 1991년 용지 매입과 설계가 완료되었으나, 지형적인 이유로 보류되었다. 2006년 6월 신탄리-철원 간 9.3km 구간 복원이 결정되었지만, 철원역이 민간인 출입 통제 구역 내에 있어 백마고지역을 신설하고 5.6km를 건설하는 계획으로 변경되었다. 이 구간은 2007년 12월 31일 착공, 2012년 11월 20일 개통되었다.

북한 지역에서는 평강 이북 구간이 강원선으로 남아 있다.

경원선의 노선 정보는 다음과 같다.항목 내용 노선 거리 94.3km 궤간 1435mm (표준궤) 역 수 36개 (시종착역 포함) 복선 구간 용산역 - 동두천역 (53.1km) 전철화 구간 용산역 - 연천역 (73.3km, 교류 25kV, 60Hz)

3. 1. 운행 계통

경원선에는 다음과 같은 운행 계통이 있다.

수도권 전철 경의·중앙선 급행열차는 평일 출퇴근 시간에 한해 양방향으로 왕복 4회 운행되며, 회기, 청량리, 왕십리, 옥수, 이촌, 용산에 정차한다.

청량리역과 회기역 사이 구간은 서울 지하철 1호선 인입선과의 평면교차 문제로 인해, 평화열차 등 일부 특별 열차를 제외하고는 정기 여객 열차가 운행하지 않는다.

2006년 12월 15일부터 가릉 - 동두천 간 급행 전철 운행이 시작되었다. 이 급행 전철은 가릉역에서 인천행 완행으로 경부선 및 경인선과 직통 운행한다.

2023년 12월 28일부로 평화열차(DMZ-train)가 기관차 노후화로 폐지되었다. 이후 비전철 구간인 연천 - 백마고지 간은 열차 운행이 없어 사실상 휴지 노선이 되었다. 2024년 10월, 연천군은 빠르면 2025년 8월경 일반 열차 운행 재개 계획을 밝혔으나, 운영비 부담을 둘러싸고 국가와 지방자치단체 간 의견이 대립하고 있어, 의견 일치 없이는 재개 시기가 늦춰질 가능성이 있다.

3. 2. 폐지된 운영 계통

1978년 12월 9일부터 용산-경원선-성북 구간을 경유하는 운행 계통이 존재하였다. 주로 용산-왕십리-성북 간을 운행하였는데, 종종 용산-경원선-청량리 간만 운행하는 열차도 있었다. 이 열차들은 모든 역에 정차하였으며 급행 열차는 없었다. 당시 용산-지상 청량리 구간만 운행했던 열차가 있었던 이유는, 경원선과 중앙선 선로 사이에 평면 교차가 이루어져 서로의 운행 스케줄을 간섭했고, 신호 대기 상황이 종종 발생했으며, 신호가 맞지 않을 경우 충돌 위험도 있었기 때문이다. 청량리-덕소 구간 복선 전철 공사가 완공되면 왕십리 경유 운행 계통을 폐지하는 것으로 계획이 변경되었다.[68]

창동역을 출발하여 성북, 왕십리를 거쳐 용산까지 가는 열차도 있었는데, 이 열차는 공휴일을 제외한 월요일~토요일 아침마다 1회씩만 운행되었다. 이 열차 역시 가는 길에 있는 모든 역에 정차하였으며, 반대 방향으로 가는 열차[69]는 존재하지 않았다.

2005년 12월 16일 수도권 전철 중앙선 개통과 함께 용산-회기 구간은 중앙선(현·수도권 전철 경의·중앙선)으로 분리되었다.

과거에는 중앙선을 경유하는 일반열차들이 서울역에서 출발해 용산역에서 경원선에 진입해 청량리역에서 중앙선으로 갔다. 지금은 강릉선 KTX와 관광열차인 평화열차를 빼면 그러한 정기열차는 없다.

교외선 일반열차도 경원선을 운행했으나 용산-성북 구간 전철화 공사가 준공되기 몇 달 전인 1978년 4월 용산-성북 구간의 운행이 중단되었으며,[79] 이후 1호선 연장에 따라 서울-능곡-의정부로 단축되어 교외선 정기열차 경원선 운행이 중단되었다.

2023년 12월 28일 평화열차(DMZ-train)가 9501계 기관차의 노후화로 폐지되었다. 이후 비전철 구간인 연천-백마고지 간은 열차 운행이 없어 사실상 휴지 노선이 되고 있다. 2024년 10월, 연천군은 빠르면 2025년 8월경 일반 열차 운행 재개 계획을 밝혔으나, 운영비 부담을 둘러싸고 국가와 지방자치단체 간에 의견이 대립하고 있어, 의견이 일치하지 않는 한 재개 시기가 늦춰질 가능성이 있다.

3. 3. 차량

4. 역 목록

124

123

Foreign Studies