쇄빙선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

쇄빙선은 얼음이 있는 해역에서 운항하며, 선박의 항로를 개척하고 과학 연구, 구조 임무 등을 수행하는 특수 목적 선박이다. 1383년 벨기에에서 처음 사용된 쇄빙선은 증기 기관, 디젤 엔진, 원자력 등 다양한 동력 방식을 거쳐 발전해왔으며, 특히 러시아는 세계 최초의 원자력 쇄빙선을 건조하는 등 쇄빙선 기술을 선도하고 있다. 쇄빙선은 선체와 추진기에 특별한 설계를 적용하여 얼음을 깨는 데 특화되어 있으며, 얼음의 두께, 선체 형태, 동력 및 추진 방식에 따라 다양한 성능을 가진다. 대한민국은 쇄빙선 아라온을 운영하고 있으며, 2번째 쇄빙선 건조를 추진 중이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남극의 교통 - 아라온

대한민국 최초의 쇄빙 연구선인 아라온은 남극과 북극을 오가며 해양 조사, 기지 보급, 조난 선박 구조 등의 임무를 수행하며 대한민국 해양 과학 기술 발전에 기여했다. - 쇄빙선 - 레닌 쇄빙선

레닌 쇄빙선은 소련 최초의 원자력 쇄빙선으로, 북극해 항로 확보에 기여했으며 원자로 교체와 연중 운항 역할 수행 후 현재는 박물관선으로 무르만스크에 전시되어 있다. - 쇄빙선 - 원자력 쇄빙선

원자력 쇄빙선은 원자력을 동력으로 얼음을 깨고 항로를 확보하는 특수 선박으로, 러시아가 북극해 항로 개발을 위해 세계 최초로 건조 및 운용하기 시작했으며 현재 유일하게 운용하고 있고 대한민국도 개발을 추진 중이나 안전성 및 환경 문제에 대한 논란이 있다. - 선박에 관한 - 상선

상선은 상업적인 목적으로 화물 운송이나 여객 수송에 사용되는 선박으로, 고대부터 무역 발전에 기여했으며 현대 국제 무역의 중요한 부분을 담당하고, 화물선과 여객선 등으로 나뉘며 한국 해운 산업의 핵심 요소이다. - 선박에 관한 - 여객선

여객선은 법령상 여객 정원을 기준으로 정의되는 선박으로 내항/외항으로 나뉘며, 크루즈선, 페리 등 다양한 형태가 있고, 국제 해사기구의 규정 준수와 강화된 안전 기준으로 안전이 확보되며, 종류에 따라 설계와 운항 방식에 차이가 있다.

2. 역사

빙해 항해용 선박은 초기 극지 탐험 때부터 고려되었다. 초기에는 목조 선박의 수선 부분을 금속으로 덮어 강화한 내빙선이 사용되었다. 이를 통해 빙하 충돌이나 결빙으로 인한 선박 파손을 막고자 했다.

유럽과 북미, 유럽과 극동 아시아 간 무역에서 북극해 빙해를 통과할 수 있다면 경제적 이익을 얻을 수 있기에 오래전부터 검토되었다. 1878년-1879년에는 스웨덴의 아돌프 에릭 노르덴셰올드가 베가호로 유럽에서 시베리아 북부를 경유하여 베링 해까지 북동 항로를 통과했다. 1903년-1906년에는 노르웨이의 로알 아문센이 요아호로 유럽에서 캐나다 북부를 경유하여 극동 아시아로 가는 북서 항로를 처음으로 통과했다.

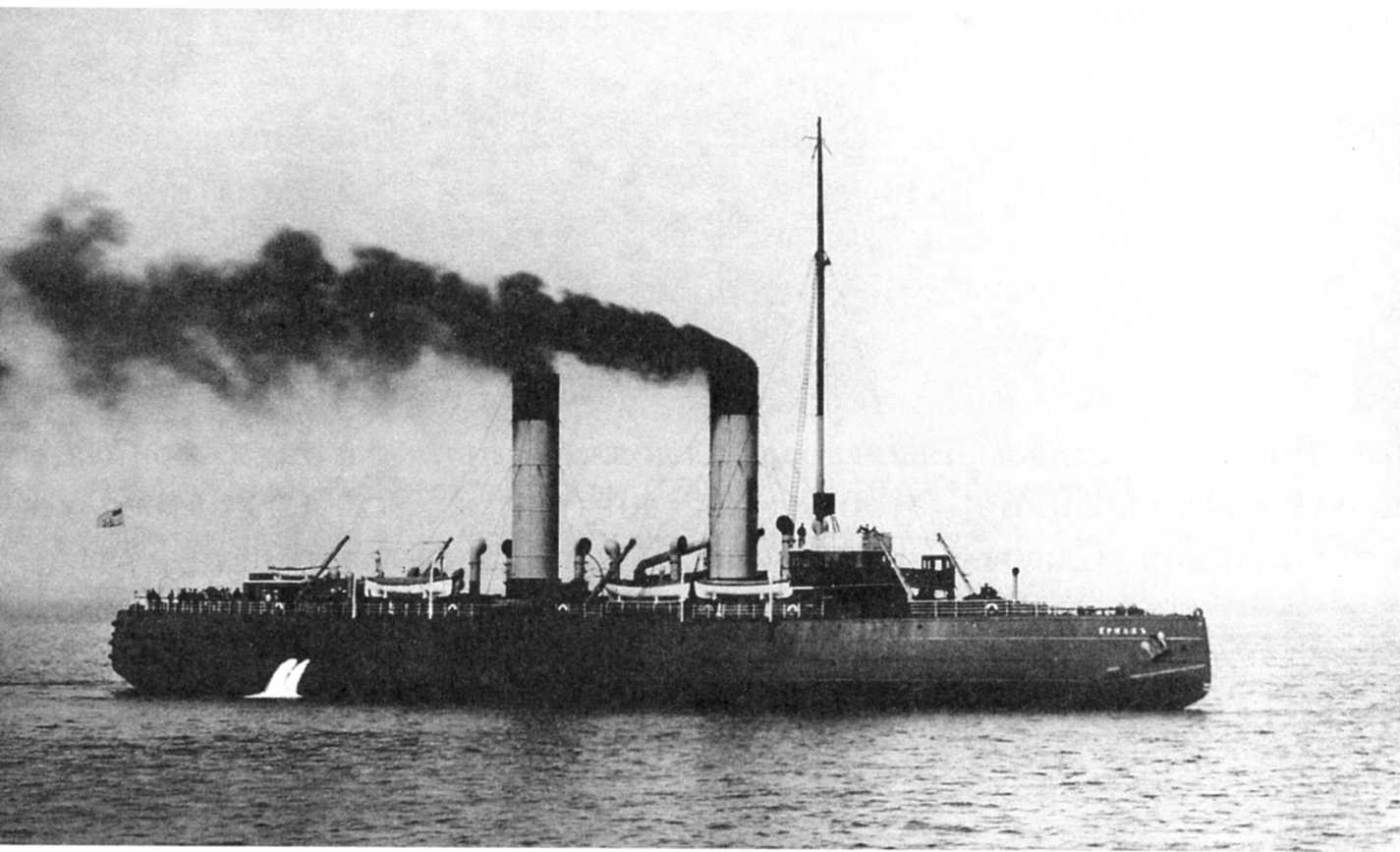

북극해 항로 개발은 러시아가 적극적이었다. 1899년 러시아 제국 해군의 스테판 마카로프 제독은 최초의 근대적인 쇄빙선 예르막을 북극해 탐험 항해에 취항시켰다. 이후 러시아 제국 해군은 계속해서 쇄빙선을 배치했다. 제1차 세계 대전 중에는 겨울철 함대 활동을 돕기 위해 많은 쇄빙선이 운용되었고, 함대는 쇄빙선의 호위를 필요로 했다.

소비에트 연방 탄생 후 북극해 항로 개발은 우선순위가 높아져 1930년대에는 상업 항로가 운용되었다. 제2차 세계 대전 후에는 이 항로에 많은 원자력 쇄빙선이 투입되었다. 1977년에는 소비에트 연방의 원자력 쇄빙선 알크티카가 수상 선박으로서 처음으로 북극해 횡단과 북극점 통과를 달성했다.

러시아는 "예르마크"를 시작으로 1900년대 초부터 대형 외항 쇄빙선을 다수 배치하여 주로 북극해 항로에 투입했다. "예르마크"는 선체 앞쪽에 프로펠러 1개, 뒤쪽에 3개를 갖추고 있었다. 항로 개척을 위한 해양형 쇄빙선 외에도 각 주요 항구마다 항만 내에서 사용하는 항만 쇄빙선도 다수 갖추었다. 배치 지역에는 비교적 온난한 흑해도 포함되었다. 러시아 제국 내에서 건조한 쇄빙선도 있었지만, 대부분은 영국 등 여러 외국에 주문한 것이었다.

러시아 제국 해군은 전용 쇄빙선 외에도 군함, 특히 발트 함대에 배치된 함선의 경우 쇄빙선에 준하는 선체 구조를 갖추도록 했다. 발트 함대와 흑해 함대에 동형함을 배치하는 경우, 쇄빙 능력 유무에 따라 설계 변경이 이루어지기도 했다.

1932년 소련은 아르한겔스크에서 블라디보스토크까지 북극해를 통과하는 상업 수로를 개발했다. 당시 유럽 러시아와 극동을 잇는 해상 교통의 요충지는 영국이 장악한 희망봉 항로와 수에즈 운하 항로, 미국이 장악한 파나마 운하 항로였다. 해빙으로 막혀 있지만 소련 본토 연안을 통과하는 북극해 항로 개발은 시급한 과제였다.

1937년-1940년에는 군사 활동으로 쇄빙선 건조가 이루어져 「요시프 스탈린」급 4척이 건조되었다. 제2차 세계 대전 중 미국의 랜드리스법을 통해 3척의 쇄빙선을 추가로 확보했다.

제2차 세계 대전 후에는 조사용, 벌크선용, 유조선, 목재 운반선용, 군사·순시선용 등 다양한 목적의 쇄빙선이 대량 건조되었다. 일부 쇄빙선(원자력 포함)은 핀란드에서 건조되었다.

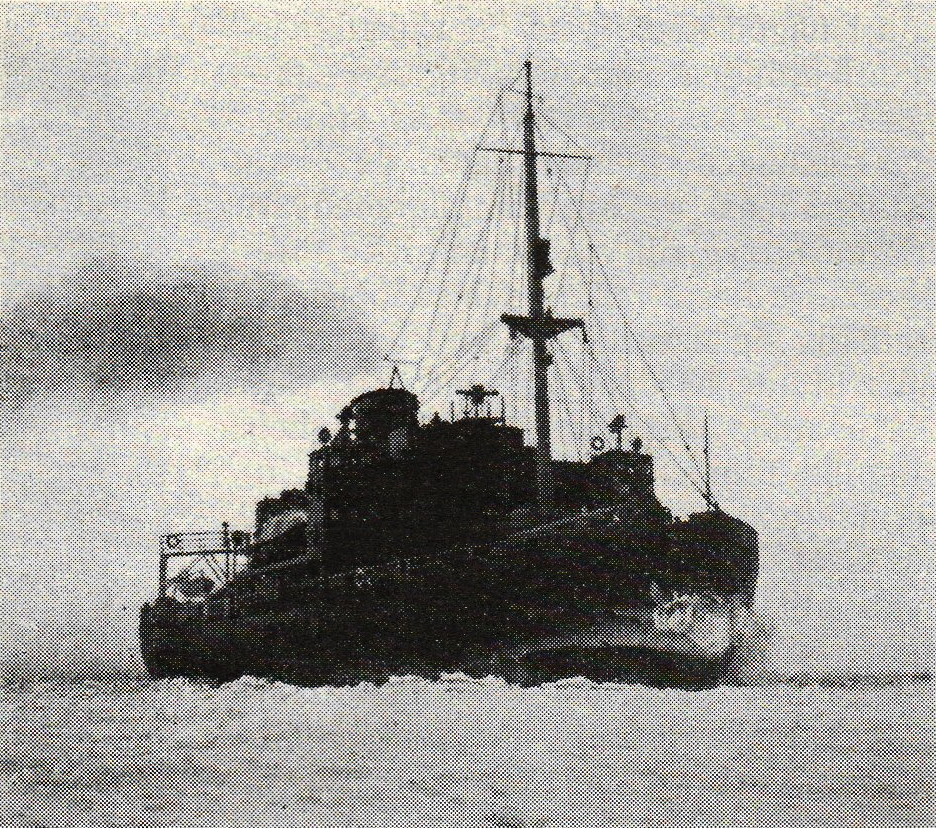

특히 백해와 북태평양 지역을 중심으로 배치된 대형 국경 경비함은 대부분 쇄빙함이었다. 겨울철 두꺼운 얼음으로 막힌 해역에서 활동해야 하는 국경 경비함은 대형화가 필수적이었다. 쇄빙 능력이 있더라도 소형일 경우 겨울철 활동이 어려웠다. 대표적인 쇄빙함 형태의 국경 경비함인 97-P 설계는 만재 배수량이 3,525 톤에 달했다. 이 함선은 소련 해군용 동급 군함에 준하는 레이더 장비와 76mm 및 30mm 구경의 함포, 자위용 함대공 미사일 복합체를 탑재했다.

1959년에는 44000PS의 원자력 쇄빙선 레닌이 준공되었다.[33] 이는 세계 최초의 원자력 쇄빙선이었으며, 원자력 잠수함을 제외하면 소련 최초의 원자력 선박이었다.[33] 1975년부터 운용을 시작한 1세대 아르크티카급 쇄빙선(10520형)은 양산형 원자력 쇄빙선으로, 6척이 건조되어 북극해 항로에 취항했다.[33] 2020년 현재 2척이 가동 상태에 있다. 이를 대체할 2세대 아르크티카급 원자력 쇄빙선(22220형)도 3척이 건조 중이며, 2019년 이후 취역 예정이다.[33] 또한 7만 톤급 리델급 원자력 쇄빙선도 구상되고 있다.[33][34]

이러한 항로 개척용 쇄빙선과는 별도로, 소련·러시아에서는 쇄빙선 선체를 가진 화물선이 다수 운항되고 있다. 그중 가장 큰 선박으로 원자력 쇄빙선인 세브몰푸티(10081형)가 있다. 이러한 원자력 쇄빙선과 디젤 전기식 쇄빙선이 북극해 항로를 비롯한 러시아 연안 항로를 지탱하고 있다.

2. 1. 초기 쇄빙선

최초로 기록된 원시 쇄빙선은 1383년 벨기에 브뤼헤 마을에서 마을 해자를 청소하기 위해 사용된 바지선이었다.[37][38] 쇄빙선은 소빙기의 추운 겨울 동안 계속 사용되었고, 상당한 양의 무역과 사람 및 물자 수송이 이루어진 저지대에서 점점 더 많이 사용되었다. 15세기에 플랑드르에서 쇄빙기 사용이 이미 확립되었으며, 17세기에는 저지대의 주요 마을들에서 수로를 깨끗하게 유지하기 위해 쇄빙선을 사용했다.[1][2]해양 항해 선박 이전에는 도끼와 갈고리 등을 사용하는 인부들을 통해 내륙 운하와 강에서 쇄빙 기술이 개발되었다. 1383년 벨기에 브뤼헤 마을의 쇄빙 바지선은 성공적이었고, 마을은 네 척의 배를 구입하게 되었다.

저지대 국가에서 쇄빙 바지선 사용은 소빙기의 추운 겨울 동안 증가했다. 15세기에는 플랑드르의 오우데나르더, 코르트레이크, 이프르, 뵈르너, 딕스무이데, 훌스트에서 쇄빙선 사용이 확립되었다. 17세기에는 저지대 국가의 중요한 모든 마을에서 쇄빙선을 사용했다.

17세기 이전의 쇄빙선 사양은 알려져 있지 않다. 이후 쇄빙선은 말 여러 마리가 끌었고 배의 무게로 얼음을 깨뜨렸으며, 도끼와 톱을 든 인부들과 함께 사용되었다. 이 기술은 산업혁명까지 크게 변하지 않았다.

2. 2. 극지방 쇄빙선

극지방에서 처음으로 사용된 배는 북극 원주민들의 카약이었다. 카약은 덮개가 있는 갑판과 하나 이상의 조종석이 있는 작은 인간 동력 보트이며, 각 조종석에는 1개 또는 2개의 날이 달린 노를 젓는 노젓는 사람이 앉는다. 이러한 배는 쇄빙 능력이 없지만 가볍고 얼음 위로 운반하기에 적합하다.

9세기와 10세기에 바이킹의 확장은 북대서양에 도달했고, 결국 북극의 그린란드와 스발바르에 이르렀다. 그러나 바이킹들은 중세 온난기의 조건에서 대부분 얼음이 없는 바다에서 배를 운용했다.

11세기, 북러시아에서는 반년 이상 얼음으로 덮여 있었기 때문에 그렇게 이름 붙여진 백해 연안에 정착하기 시작했다. 북극해 연안에 살던 카렐리야인과 러시아인의 혼혈 민족은 포모르(해변 정착민)로 알려지게 되었다. 포모르는 북극해의 얼음 상태에서의 항해와 나중에는 시베리아 강에서의 항해에 사용되는 하나 또는 두 개의 돛대 나무로 된 특별한 형태의 범선을 개발했다. 이 초기의 쇄빙선들은 코치라고 불렸다. 코치의 선체는 가변적인 물줄기를 따라 빙하 저항성 수세식 피부 판자로 된 벨트로 보호되었고, 얼음 위에서 운반할 수 있는 용골은 가짜였다. 만약 코치가 얼음판에 의해 눌려진다면, 수선 아래의 둥근 몸통은 배가 물 밖으로 밀려나 얼음 위로 아무런 손상 없이 올라갈 수 있게 할 것이다.[3]

극지 탐험 초기에는 얼음 강화 선박이 사용되었다. 초기에는 기존 설계를 기반으로 한 목조선이었지만, 선체에 이중 외판을 대고 선박 내부에 보강용 가로대를 설치하는 등 특히 흘수선 주변을 강화했다. 외부에는 철판을 감았고, 때로는 선수, 선미, 용골을 따라 금속판을 부착하기도 했다. 이러한 강화는 선박이 얼음을 뚫고 나아가는 데 도움을 주고, 얼음에 "끼이는" 경우 선박을 보호하기 위한 것이었다.

19세기에는 유사한 보호 조치가 현대식 증기 동력 쇄빙선에 채택되었다. 범선 시대 말기의 일부 주목할 만한 범선들도 포모르 배와 같은 계란 모양을 특징으로 했는데, 예를 들어 프리드티오프 난센과 다른 위대한 노르웨이 극지 탐험가들이 사용한 ''프람''이 그러했다. ''프람''은 가장 북쪽(북위 85°57')과 가장 남쪽(남위 78°41')을 항해한 목조선이었고, 지금까지 건조된 목조선 중 가장 강한 배 중 하나였다.

북극해 항로 개발은 러시아가 적극적이었으며, 1899년에 러시아 제국 해군의 스테판 마카로프 제독은 최초의 근대적인 쇄빙선 「예르막」(Ермак, 선장 98m, 12,000PS)을 북극해 탐험 항해에 취항시켰다. 이후 러시아 제국 해군은 쇄빙선을 계속 배치했다. 제1차 세계 대전 중에는 겨울 함대 활동을 돕기 위해 많은 쇄빙선이 러시아 제국 해군에 의해 운용되었다.

소비에트 연방이 탄생하자 북극해 항로 개발은 우선순위가 높아졌고, 1930년대에는 상업 항로가 운용되고 있다. 제2차 세계 대전 후에는 이 항로에 많은 원자력 쇄빙선이 투입되었다. 1977년에는 소비에트 연방의 원자력 쇄빙선 「알크티카」가 수상 선박으로서 처음으로 북극해 횡단과 북극점 통과를 달성했다.

2. 3. 증기 동력 쇄빙선

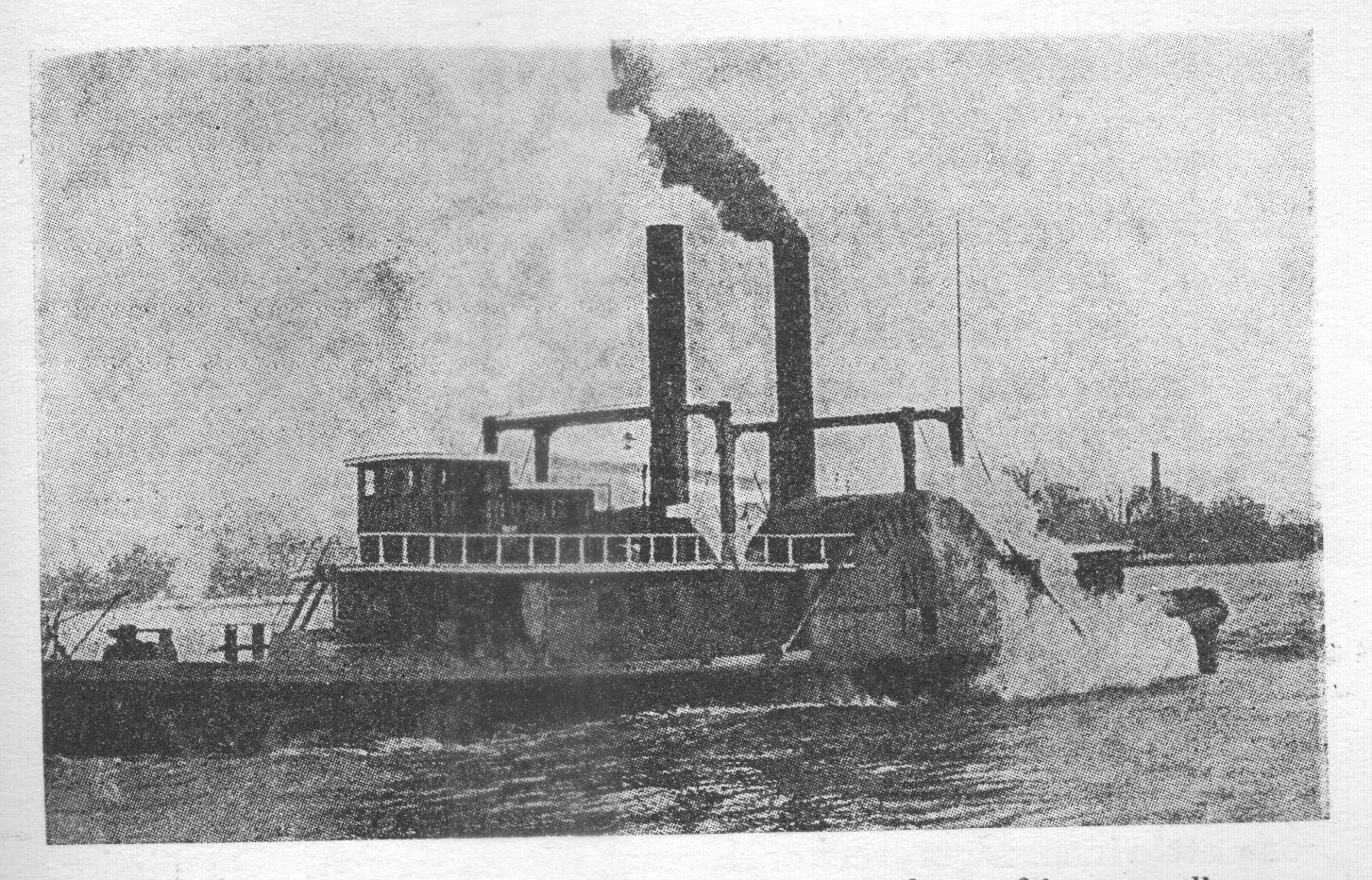

얼음 조건에서 운항하도록 설계된 초기 선박[4]으로는 1837년 반두센 & 바이럴린(Vandusen & Birelyn)에 의해 필라델피아 시를 위해 건조된 목조 측면패들 증기선인 ''City Ice Boat No. 1''호가 있었다. 이 배는 두 개의 증기 기관으로 추진되었으며, 목조 패들은 철판으로 강화되었다.[5]

1864년 러시아의 둥근 형태와 강철 선체를 가진 Pilot|파일럿ru은 프로펠러를 장착한 현대 쇄빙선의 중요한 전신이었다. 이 배는 상인이자 조선업자인 미하일 브리트네프(Mikhail Britnev)의 주문으로 건조되었다. 배의 선수는 얼음을 부수는 능력을 향상시키기 위해 개조되었고(키일 라인에서 20° 상승) 이를 통해 Pilot|파일럿ru호는 얼음 위에 올라타 얼음을 부술 수 있었다. 브리트네프는 수세기 동안 백해와 바렌츠해의 얼음 바다를 항해해 온 오래된 포모르(Pomor) 보트의 형태를 본떠 배의 선수를 만들었다. Pilot|파일럿ru호는 1864년부터 1890년까지 핀란드 만의 크론슈타트(Kronstadt)와 오라니엔바움 사이의 항해에 사용되어 여름 항해 기간을 수 주 연장했다. Pilot|파일럿ru호의 성공에 영감을 받은 미하일 브리트네프는 1875년에 비슷한 두 번째 선박 Boy|보이ru(러시아어로 "파손")를, 1889년에는 세 번째 선박 Booy|부이ru(러시아어로 "부표")를 건조했다.

1870년에서 1871년의 혹독한 겨울은 엘베 강과 함부르크 항구를 얼어붙게 만들어 항해가 오랫동안 중단되고 막대한 상업적 손실을 초래했다. 카를 페르디난트 슈타인하우스(Carl Ferdinand Steinhaus)는 브리트네프의 Pilot|파일럿ru의 개조된 선수 디자인을 재사용하여 자신의 쇄빙선[6] ''Eisbrecher I''[7]를 만들었다.

최초의 진정한 현대 해양 쇄빙선[8]은 20세기 초에 건조되었다. 쇄빙선 Yermak|예르막ru는 영국의 암스트롱 휘트워스(Armstrong Whitworth) 조선소에서 러시아 제국 해군의 계약에 따라 1899년에 건조되었다. 이 배는 Pilot|파일럿ru호의 주요 원리를 차용하여 최초의 극지 쇄빙선을 만들었는데, 이 배는 해빙을 덮어 깨뜨릴 수 있었다. 배의 배수량은 5,000톤이었고, 증기 왕복동 기관은 10000hp를 제공했다. 이 배는 1963년에 퇴역되었고 1964년에 해체되어 세계에서 가장 오랫동안 운항한 쇄빙선 중 하나가 되었다.

캐나다에서는 세인트로렌스 강의 얼음 막힘으로 인한 홍수를 방지하기 위한 방법이 필요했다. 몬트리올 동쪽의 강에서 얼음 막힘을 없애기 위해 쇄빙선이 건조되었다. 거의 같은 시기에 캐나다는 캐나다 북극 지역에서의 의무를 이행해야 했다. 80m 크기의 (1930)과 (1952)과 같은 대형 증기 쇄빙선은 이러한 이중 목적(세인트로렌스 홍수 예방 및 북극 보급)을 위해 건조되었다.

20세기 초, 여러 다른 국가들이 특수 제작된 쇄빙선을 운영하기 시작했다. 대부분은 연안 쇄빙선이었지만, 캐나다, 러시아, 그리고 후에 소비에트 연방은 배수량이 최대 11,000톤에 달하는 여러 대의 원양 쇄빙선을 건조했다.

2. 4. 디젤 동력 쇄빙선

1930년대에 최초의 디젤-전기 쇄빙선이 건조되기 전에는 쇄빙선은 석탄이나 석유를 연료로 사용하는 증기선이었다.[44] 왕복동 증기 기관은 신뢰성, 견고성, 우수한 토크 특성 및 회전 방향을 빠르게 바꿀 수 있는 능력으로 인해 쇄빙선에서 선호되었다.[44] 증기 시대에 가장 강력한 증기 동력 쇄빙선의 추진력은 약 10000shp이었다.

세계 최초의 디젤-전기 쇄빙선은 1933년 스웨덴에서 건조한 4,330톤급 이머였다. 9000hp의 출력을 선미에 2개, 선수에 1개의 프로펠러로 나누어 사용했으며, 취역 당시 가장 강력한 스웨덴 쇄빙선이었다.[45] 1939년에는 핀란드 최초의 디젤 전기 쇄빙선인 시수가 건조되었다.[45] 두 선박 모두 1970년대에 퇴역하고 양국에서 더 큰 쇄빙선으로 교체되었다.[45]

1941년, 미국은 윈드급 쇄빙선 건조를 시작했다. 스칸디나비아와 소련의 연구 결과를 바탕으로 앞발이 잘려 있고 바닥이 둥근 매우 견고하게 제작된 짧고 넓은 선체를 가진 디자인이 만들어졌다. 강력한 디젤 전기 기계는 2개의 선미와 1개의 보조 선수 프로펠러를 구동했다.[47] 이러한 특징은 1980년대까지 전후 쇄빙선의 표준이 되었다.

1970년대 중반 이후로 가장 강력한 디젤-전기 쇄빙선은 구소련 및 후기 러시아 쇄빙선인 예르마크, 아드미랄 마카로프 및 크라신이었다. 이 쇄빙선에는 9개의 12기통 디젤 발전기가 있으며 3개의 추진 모터를 위한 전기를 생산하고 총 출력은 26500kW이다.[18] 2020년대에는 36000kW의 통합 추진력을 가진 새로운 캐나다 극지 쇄빙선 CCGS 존 G. 디펜베이커를 능가할 것이다.

캐나다에서는 1952년부터 디젤-전기 쇄빙선 건조를 시작했는데, 처음으로 건조된 HMCS ''라브라도르''는 미국 해안경비대 윈드급 설계를 기반으로 했지만 선수 프로펠러는 없었다. 그 후 1960년, CCGS ''존 A. 맥도널드''가 완공되면서 캐나다 대형 쇄빙선 개발의 다음 단계에 진입했다. 15,000마력의 디젤-전기 추진 시스템은 세 개의 유닛으로 구성되어 각각 세 개의 프로펠러 축에 동일하게 동력을 전달했다.

캐나다에서 가장 크고 강력한 쇄빙선인 CCGS ''루이 S. 생로랑'' (120m)은 1969년에 인도되었다. 원래는 3개의 증기터빈, 9개의 발전기, 3개의 전기 모터 시스템으로 27000shp의 출력을 자랑했다. 1987년부터 1993년까지 수행된 다년간의 중간 수명 개조 프로젝트를 통해 새로운 선수부와 새로운 추진 시스템이 장착되었다. 새로운 동력 장치는 5개의 디젤 엔진, 3개의 발전기, 3개의 전기 모터로 구성되어 있으며, 거의 동일한 추진력을 제공한다.

1994년 8월 22일, ''루이 S. 생로랑''과 USCGC ''폴라 시'' (WAGB-11)는 북극점에 도달한 최초의 북미 표면 선박이 되었다.[15]

2. 5. 원자력 쇄빙선

러시아는 현재 가동 중인 모든 원자력 쇄빙선을 운영하고 있다.[49] 1957년에 진수되어 1959년에 운항을 시작한 레닌 쇄빙선은 세계 최초의 원자력 동력 수상함이자 최초의 민간 원자력 선박이었다.[16]

소련의 두 번째 원자력 쇄빙선은 아르크티카급의 선두 주자인 NS 아르크티카였다. 1975년부터 운항을 시작한 이 선박은 1977년 8월 17일 최초로 북극점에 도달한 수상 선박이었다. 1980년대 후반에는 핀란드에서 소련을 위해 두 척의 타이미르급 원자력 쇄빙선이 건조되었다.[18]

2007년 5월, 원자력 쇄빙선 NS 50 레트 포베디의 해상 시험이 완료되었다. 이 선박은 러시아의 모든 8척의 국영 원자력 쇄빙선을 관리하는 무르만스크 해운회사에 의해 운항에 투입되었다. 선체는 원래 1989년 레닌그라드의 발틱 조선소(Baltic Works)에서 건조되었으며, 1993년 NS ''우랄(Ural)''로 진수되었다. 이 쇄빙선은 ''아르크티카''급의 여섯 번째이자 마지막 선박으로 예정되어 있다.[17]

원자력 쇄빙선에서 사용하는 하루 원자 연료 소비량은 몇 그램밖에 안 되며 일반 쇄빙선보다 10~15배나 더 항해할 수 있어서 과학 탐구, 기상 관측 등에 중요한 역할을 한다. 그럼에도 불구하고 원자력은 민간에서 상업적으로 이용하는 데 있어 사실상 곤란하고, 여러 가지 기술상 어려움으로 러시아를 제외한 다른 나라에서는 건조하지 않고 있다. 현재까지 건조된 원자력 쇄빙선은 8척, 원자력 쇄빙 화물선은 1척 (세브모르푸트)뿐이며, 모두 소련과 러시아에서 건조되었다.

1959년 원자력 쇄빙선 레닌이 준공되었다.[33] 이는 세계 최초의 원자력 쇄빙선이었으며, 원자력 잠수함을 제외하면 소련 최초의 원자력 선박이었다.[33] 1975년부터 운용을 시작한 1세대 아르크티카급 쇄빙선(10520형, 75,000PS, 약 23,000t)은 양산형 원자력 쇄빙선으로, 6척이 건조되어 북극해 항로에 취항했다.[33] 그중 2020년 현재 2척이 가동 상태에 있다. 이를 대체할 2세대 아르크티카급 원자력 쇄빙선(22220형)도 3척이 건조 중이며, 2019년 이후 취역 예정이다.[33] 또한 7만 톤급 리델(Лидер)급 원자력 쇄빙선도 구상되고 있다.[33][34]

3. 기능

쇄빙선은 얼음으로 덮인 해역에서 항로를 개척하고 유지하는 중요한 기능을 수행한다. 주요 기능은 다음과 같다.

- 상선 호송: 쇄빙선은 발트해, 북미 대호, 세인트로렌스 해상 수로, 북극해항로와 같이 얼음이 어는 지역에서 상선들이 안전하게 항해할 수 있도록 돕는다. 쇄빙선은 얼음을 깨고 길을 만들어 상선 호송대를 이끌거나, 얼음에 갇힌 선박을 구조하고, 필요한 경우 견인하기도 한다.[50]

- 극지방 연구 지원: 북극과 남극에서 과학 연구를 지원한다. 과학자들에게 연구 시설과 숙박 시설을 제공하고, 해안 연구 기지에 물품을 보급한다.[50] 아르헨티나나 남아프리카 공화국처럼 자국 해역에 쇄빙선이 필요 없는 나라도 극지방 연구를 위해 쇄빙선을 보유하고 있다.[50]

- 해상 시추 작업 지원: 해상 시추가 북극해로 확장되면서 시추 시설에 물자를 공급하고, 시추선과 유전 플랫폼을 얼음으로부터 보호한다.[50]

- 구조 임무: 미국 해안경비대는 쇄빙선을 이용하여 극지방에서 조난된 선박이나 사람들을 구조하고 탐색하는 임무를 수행한다.[51]

이 외에도 쇄빙선은 북극과 남극 지역에서 국가의 경제적 이익을 보호하고, 과학 연구를 지원하며, 해상 교통로를 확보하는 등 다양한 역할을 수행한다. 특히, 북극의 만년설이 녹으면서 새로운 항로가 개척됨에 따라 쇄빙선의 중요성은 더욱 커지고 있다.

3. 1. 상선 호송

오늘날 대부분의 쇄빙선은 계절적 또는 영구적인 결빙이 있는 지역에서 무역로를 유지하는 데 필요하다. 이러한 지역의 항구를 이용하는 상선은 빙해 항해를 위해 강화되었지만, 일반적으로 스스로 얼음을 제어할 만큼 강력하지 않다. 발트해, 북미 대호, 세인트로렌스 해상 수로 및 북극해항로에서 쇄빙선의 주요 기능은 하나 이상의 선박으로 구성된 호송대를 얼음으로 가득 찬 해역을 안전하게 통과하도록 호위하는 것이다.[50]

선박이 얼음에 의해 움직이지 못하게 되면, 쇄빙선은 선박 주변의 얼음을 부수고 필요한 경우 빙원을 통과하는 안전한 통로를 열어 선박을 해방시켜야 한다. 어려운 결빙 조건에서는 쇄빙선이 가장 약한 선박을 예인할 수도 있다.[50]

3. 2. 극지방 연구 지원

일부 쇄빙선은 북극과 남극에서 과학적 연구를 지원하기 위해 사용된다. 쇄빙 기능 외에도 선박은 극지방을 오가는 운송을 위한 합리적으로 우수한 개방 수자원 특성, 과학 인력을 위한 시설 및 숙박 시설, 해안에 연구 스테이션을 공급하는 화물 용량을 가져야한다.[50] 아르헨티나와 남아프리카 공화국 같이 국내 수역에서 쇄빙선을 요구하지 않는 국가들은 극지방에서 연구를 수행하기 위해 쇄빙선 연구를 하고 있다.[50]미국 해안경비대는 얼음처럼 차가운 극지방의 바다에서 구조 임무 수행과 탐색하는 것을 돕기 위해 쇄빙선을 사용한다. 미국의 쇄빙선은 경제적 이익을 보호하고 북극과 남극 지역에서 미국의 존재를 유지하는 역할을 한다. 최근에는 북극의 만년설이 계속 녹으면서 더 많은 통로가 발견되고 있다. 이렇게 발견된 항로들은 전 세계 국가들로부터 극반구에 대한 관심을 증가시켰다. 미국의 극지방 쇄빙선은 팽창하는 북극해와 남극해에서 과학 연구를 계속 지원해야 한다.[51] 매년, 중형 쇄빙선은 남극에 있는 미국 국립과학재단의 시설이 있는 맥머도에 선박 재공급을 위한 안전한 경로를 생성하면서 딥프리즈 작전을 수행해야 한다.[51] 무거운 쇄빙선이 없다면, 미국은 국립과학재단에 도달할 방법이 없기 때문에 남극에서 극지 연구를 계속할 수 없을 것이다.

3. 3. 해상 시추 작업 지원

오늘날 대부분의 쇄빙선은 계절적 또는 영구적인 결빙 조건이 있는 곳에서 무역로를 유지하는 데 필요하다. 이러한 지역의 항구를 이용하는 상선은 빙해 항해를 위해 강화되었지만, 일반적으로 스스로 얼음을 제어할 만큼 강력하지는 않다. 해양 시추가 북극해로 이동함에 따라, 쇄빙선은 시추 현장에 화물과 장비를 공급하고, 표류하는 얼음을 더 작은 조각으로 부수거나 빙산을 보호 대상으로부터 유도하는 등의 얼음 관리를 수행하여 시추선과 유전 플랫폼을 얼음으로부터 보호하는 데 필요하다.[50] 과거에는 이러한 작업이 주로 북미에서 수행되었지만, 오늘날 북극 해양 시추와 석유 생산은 러시아 북극의 여러 지역에서도 진행되고 있다.3. 4. 구조 임무

오늘날 대부분의 쇄빙선은 계절적 또는 영구적인 얼음이 있는 조건의 지역에서 무역로를 유지하는 데 필요하다. 이러한 지역의 항구를 이용하는 상선은 빙해 항해를 위해 강화되었지만, 일반적으로 스스로 얼음을 제어할 만큼 강력하지 않다. 이러한 이유로 발트해, 북미 대호, 세인트로렌스 해상 수로 및 북극해항로에서 쇄빙선의 주요 기능은 하나 이상의 선박으로 구성된 호송대를 얼음으로 가득 찬 해역을 안전하게 통과하도록 호위하는 것이다. 선박이 얼음에 의해 움직이지 못하게 되면, 쇄빙선은 선박 주변의 얼음을 부수고 필요한 경우 빙원을 통과하는 안전한 통로를 열어 선박을 해방시켜야 한다. 어려운 결빙 조건에서는 쇄빙선이 가장 약한 선박을 예인할 수도 있다.[50]일부 쇄빙선은 북극과 남극에서 과학 연구를 지원하는 데에도 사용된다. 쇄빙 능력 외에도, 이러한 선박은 극지방으로의 이동 및 극지방으로부터의 이동을 위한 합리적으로 우수한 개방수역 특성, 과학 인력을 위한 시설 및 숙박 시설, 해안 연구 기지에 대한 공급을 위한 화물 수용력이 필요하다.[50] 아르헨티나와 남아프리카 공화국과 같이 국내 해역에서 쇄빙선이 필요 없는 국가들은 극지방 연구를 수행하기 위해 연구용 쇄빙선을 보유하고 있다.

해양 시추가 북극해로 이동함에 따라, 쇄빙선은 시추 현장에 화물과 장비를 공급하고, 예를 들어 표류하는 얼음을 더 작은 조각으로 부수고 빙산을 보호 대상으로부터 유도하는 등의 얼음 관리를 수행하여 시추선과 유전 플랫폼을 얼음으로부터 보호하는 데 필요하다.[50] 과거에는 이러한 작업이 주로 북미에서 수행되었지만, 오늘날 북극 해양 시추와 석유 생산은 러시아 북극의 여러 지역에서도 진행되고 있다.

미국 해안 경비대는 얼음이 많은 극지방 바다에서 수색 및 구조 임무 수행을 지원하기 위해 쇄빙선을 사용한다. 미국 쇄빙선은 경제적 이익을 방어하고 북극과 남극 지역에서 미국의 존재를 유지하는 데 기여한다. 북극의 만년설이 계속 녹으면서 더 많은 통행로가 발견되고 있다. 이러한 잠재적인 항해 경로는 전 세계 국가들의 극지 반구에 대한 관심을 증가시킨다. 미국 극지 쇄빙선은 확장되는 북극과 남극 해역에서 과학 연구를 계속 지원해야 한다.[51] 매년, 대형 쇄빙선은 딥프리즈 작전을 수행하여 남극에 있는 미국 국립과학재단 시설인 맥머도로의 보급선을 위한 안전한 경로를 확보해야 한다.[51]

4. 특성

쇄빙선은 튼튼한 선체, 얼음을 부수기에 적합한 선수와 폭넓은 중앙 선체, 얼음의 압력을 아래로 분산시키기 위한 선저의 특수한 형상, 그리고 강력한 엔진을 갖추는 것이 일반적이다.[29]

대형 선박에서는 선내에서 발전한 전력을 이용하여 추진용 전동기를 구동하는 전기추진 시스템을 채용하는 배가 많다. 이는 내연기관이나 증기터빈의 회전력을 그대로 추진기에 전달하는 것보다 전동기가 저회전 시 발생 토크가 크기 때문에, 얼음을 천천히 부수며 저속으로 나아가는 쇄빙선에 적합하기 때문이다. 또한, 부순 얼음과 선체 표면의 마찰을 줄이기 위해 선저에 특수한 도료를 사용하거나 해수를 방수하기도 한다.[29]

극지 탐사용 선박에서는 특히 쇄빙 능력이 강화되어 있으며, 선체를 전후좌우(피칭·롤링)로 기울여 얼음에 올라타 무게로 부수는 기능도 갖추고 있다. 선체를 기울이는 방법으로는 연료 탱크를 전후좌우에 분산하고 그 사이의 연료를 이동하는 방법이 많다.

오늘날 우수한 쇄빙선을 다수 보유하고 있는 국가는 러시아로, 북극해나 오호츠크해 등 빙해에 면한 많은 항구를 가지고 있다. 러시아는 원자력 쇄빙선도 여러 척 보유하고 있다.

쇄빙선은 북극해, 남극해, 결빙된 하천 등 고위도 지역의 얼음 표면에서 활동하기 위해 선체와 추진기에 특별한 설계가 적용된다. 쇄빙선은 "래밍"(Ramming|래밍영어) 또는 "차징"(Charging|차징영어)이라고 불리는 전진 방식을 사용하는데, 스크루 프로펠러가 생성하는 전진 추력이 쇄빙으로 인해 저지되어 선체가 정지할 경우, 일단 후진하여 뒤로 물러난 후, 다시 전력으로 전진하여 얼음을 깨고, 이것을 여러 번 반복하여 항로를 개척하는 방법이다.[29]

초기에는 외륜으로 얼음을 부수거나, 선수에도 스크류 프로펠러를 장착하여 얼음을 부수는 쇄빙선도 있었지만, 21세기 현재는 선미에만 스크류 프로펠러를 장착한 쇄빙선만 존재한다.

스크류 프로펠러에 빙괴가 접촉하여 프로펠러 끝이 얼음을 나선형으로 파내는 "밀링"(Milling|밀링영어) 상태가 되면, 얼음을 파내는 "아이스 토크"만큼 엔진이나 전동기의 회전력이 감소되어 회전수가 저하되고, 아이스 토크가 프로펠러 구동력을 웃돌면 회전이 정지하여 추진력이 빼앗긴다. 따라서 밀링에 저항하여 회전을 지속하기 위한 아이스 토크를 웃도는 강력한 동력 기관이 필요하게 된다.

래밍 시에는 전진, 후진의 반복으로 인해, 일반적인 전진 시에는 프로펠러까지 도달하지 않는 빙괴가 프로펠러에 충돌하는 경우가 있으며, 이때의 충격을 줄이기 위해 프로펠러를 강하게 만들거나, 여러 개의 추진기를 설치하거나, 가변 피치 프로펠러를 사용하거나, 덕트로 덮거나, 프로펠러 날개 단위로 교체 가능하도록 제작하는 등의 방법을 사용한다.

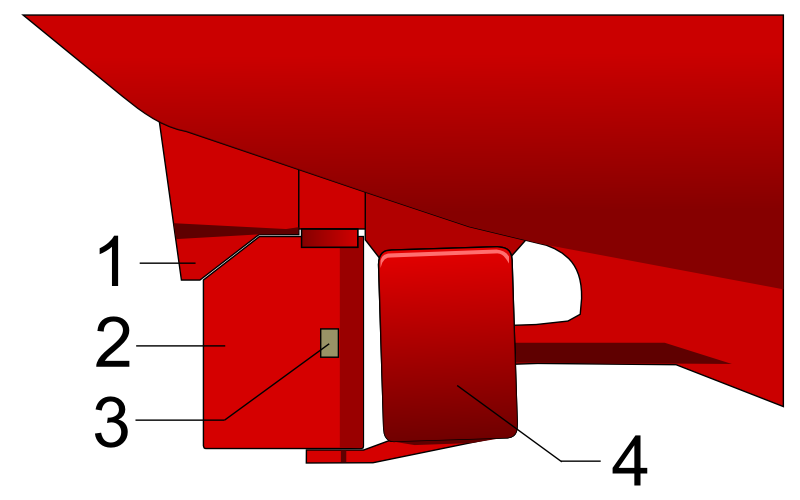

1.'''아이스 혼''' 2.키 3.아노드 4.덕트 프로펠러

360도 추력을 자유롭게 변경할 수 있는 포드형 추진기를 채용하여 빙해 개척 작업을 신속하게 수행하는 함대 호위용 쇄빙선이 있다.[30] 일본의 쇄빙선 2대째 "시라세"는 선미의 키 장착 부분에 "아이스 혼"(Ice horn|아이스 혼영어)이라고 불리는 각상 장비가 부착되어 있다.

쇄빙능력은 쇄빙선마다 크게 다르다. 얼음을 얼마나 두꺼운 두께까지 부수고 나아갈 수 있는지가 쇄빙선의 능력을 가늠하는 척도이다. 미국의 폴라스타(Polar Star)는 일반적인 전진 항해 시 1.8m 두께, 래밍(ramming) 방식으로는 6m 두께의 해빙을 부술 수 있다.[36] 쇄빙능력의 한계를 넘는 두께의 해빙이 형성되어 있거나 그럴 가능성이 있는 해역은 쇄빙선이라 할지라도 항해할 수 없다. 따라서, 빙해에서 좌초된 일반 선박뿐만 아니라 쇄빙선이 다른 쇄빙선에 의해 구조되는 경우도 있다. 예를 들어, 일본의 소야는 1957년 남극해에서 소련의 오비호에 의해 구조되었다.

국제빙상순찰대(IIP)나 세계기상기구(WMO) 등의 기관에서 빙산의 크기와 유형에 따라 분류하고 있으며, WMO에서는 다음과 같이 분류한다.

- 그로울러(Growler): 그랜드 피아노 크기 정도

- 버기 비트(Bergy bit): 오두막 크기 정도

- 아이스버그(Iceberg): 상선 크기 정도

쇄빙선이라 할지라도, 기본적으로 아이스버그(Iceberg)나 버기 비트(Bergy bit)는 피하는 것이 바람직하다고 여겨진다.

4. 1. 얼음 저항 및 선체 형태

쇄빙선 설계의 주요 목표 중 하나는 얼음을 깨고 부서진 얼음 조각을 선박 아래로 가라앉히는 데서 발생하는 힘을 최소화하는 것이다. 이러한 순간적인 힘의 종방향 성분의 평균값을 선박의 쇄빙 저항이라고 한다. 쇄빙선을 설계하는 조선 설계자들은 선박의 쇄빙 능력을 결정하기 위해 ''h''-''v'' 곡선을 사용한다. 이것은 프로펠러의 추력이 선박의 유체역학적 저항과 쇄빙 저항의 합과 같아지는 속도(''v'')를 얼음 두께(''h'')의 함수로 나타낸 것이다.[52][53][23] 압력 둑과 같은 다양한 얼음 조건에서 선박의 쇄빙 능력을 결정하는 또 다른 방법은 모형 시험을 빙판에서 수행하는 것이다. 방법에 관계없이, 새로운 쇄빙선의 실제 성능은 선박이 건조된 후 대규모 빙해 시험에서 검증된다.쇄빙력을 최소화하기 위해 쇄빙선의 선체 형상은 일반적으로 수면에서의 플레어가 최소화되도록 설계된다. 결과적으로, 쇄빙선은 경사진 또는 둥근 선수뿐만 아니라 경사진 측면과 짧은 평행 중앙부를 특징으로 하여 얼음 속에서의 조종성을 향상시킨다.[22] 그러나 숟가락 모양 선수와 둥근 선체는 유체역학적 효율과 해상 유지력 특성이 좋지 않으며, 쇄빙선이 슬래밍 또는 선박의 바닥 구조가 해수면에 충격을 받기 쉽게 만든다.[23] 이러한 이유로 쇄빙선의 선체는 종종 최소 쇄빙 저항, 얼음 속에서의 조종성, 낮은 유체역학적 저항 및 적절한 개수역 특성 사이의 절충안이다.[50][18]

일부 쇄빙선은 선수가 선미보다 넓은 선체를 가지고 있다. 이러한 소위 "리머"는 얼음 통로의 폭을 넓히고 따라서 선미의 마찰 저항을 줄일 뿐만 아니라 얼음 속에서 선박의 조종성을 향상시킨다. 저마찰 페인트 외에도 일부 쇄빙선은 마찰을 더 줄이고 선박의 선체를 부식으로부터 보호하는 폭발 용접된 내마모성 스테인리스강 얼음대를 사용한다. 강력한 물 범람 및 공기 버블링 시스템과 같은 보조 시스템은 선체와 얼음 사이에 윤활층을 형성하여 마찰을 줄이는 데 사용된다. 선박 양쪽의 탱크 사이에 물을 펌핑하면 지속적인 롤링이 발생하여 마찰이 줄어들고 얼음을 통과하기가 더 쉬워진다. 평평한 Thyssen-Waas 선수와 원통형 선수와 같은 실험적인 선수 설계는 수년 동안 쇄빙 저항을 더 줄이고 얼음 없는 통로를 만들기 위해 시도되었다.[18]

4. 2. 구조 설계

얼음으로 채워진 수역에서 운항하는 선박은 선박의 선체와 주변 얼음 사이의 접촉으로 인한 다양한 하중에 대해 추가적인 구조적 강화가 필요하다. 빙압은 선체의 다른 지역마다 다르기 때문에 쇄빙선의 선체에서 가장 강화된 부분은 가장 높은 빙하중을 받는 선수와 흘수선 주변이며 흘수선 위와 아래에서 추가로 강화되어 빙상을 형성한다.[54]

짧고 뭉툭한 쇄빙선은 일반적으로 더 긴 선박에 사용되는 세로 골조와 달리 약 400mm 에서 1000mm 간격으로 배치된 골조로 외피가 강화되는 가로 골조를 사용하여 건조된다. 흘수선 근처에서 수직방향으로 진행되는 프레임은 외판에 특정부분 집중된 얼음하중을 스트링거라고 하는 세로 거더에 분배하고, 차례로 더 많은 선체 하중을 전달하는 웨브(web)프레임과 격벽에 의해 지지된다.[54] 얼음과 직접 접촉하는 외판은 구형 극지 쇄빙선에서는 두께가 최대 50mm이고 항복강도가 있는 고강도 강철을 사용한다. 최신 쇄빙선에서는 최대 500MPa의 항복강도를 가진 고강도 강재를 사용함으로써 더 적은 재료 두께와 낮은 강재 중량으로 동일한 구조 강도를 얻을 수 있다. 강도에 관계없이, 쇄빙선의 선체 구조에 사용되는 강철은 낮은 주변 온도와 높은 하중 조건에서 취성파괴를 견딜 수 있어야 한다.[54][55]

American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas 또는 Lloyd's Register 와 같은 선급협회에서 설정한 규칙에 따라 건조된 경우 쇄빙선은 선체의 쇄빙 강화 수준에 따라 빙등급이 지정될 수 있다. 일반적으로 선박이 운항할 것으로 예상되는 최대 얼음 두께와 충돌에 대한 최대 강도와 같은 기타 요구 사항에 의해 결정된다. 빙등급은 일반적으로 쇄빙선의 실제 쇄빙 능력이 아니라 쇄빙 강화 수준을 나타내는 반면, 러시아 해양 선급협회와 같은 일부 선급 협회는 특정 얼음 등급에 대한 작전 능력 요구 사항이 있다. 2000년대부터 IACS(International Association of Classification Societies)는 분류 협회 고유의 얼음 등급 표기법을 대체하기 위해 Polar Class (PC)로 알려진 통합 시스템을 채택할 것을 제안하였다.

쇄빙선의 특징으로는 튼튼한 선체와 얼음을 부수기에 적합한 선수와 폭넓은 중앙 선체, 얼음의 압력을 아래로 분산시키기 위한 선저의 특수한 형상, 그리고 강력한 엔진을 갖추는 것이 일반적이다.

대형 선박에서는 선내에서 발전한 전력을 이용하여 추진용 전동기를 구동하는 전기추진 시스템을 채용하는 배가 많다. 이는 내연기관이나 증기터빈의 회전력을 그대로 추진기에 전달하는 것보다 전동기가 저회전 시 발생 토크가 크기 때문에, 얼음을 천천히 부수며 저속으로 나아가는 쇄빙선에 적합하기 때문이다. 또한, 부순 얼음과 선체 표면의 마찰을 줄이기 위해 선저에 특수한 도료를 사용하거나 해수를 방수하기도 한다.

극지 탐사용 선박에서는 특히 쇄빙 능력이 강화되어 있으며, 선체를 전후좌우(피칭·롤링)로 기울여 얼음에 올라타 무게로 부수는 기능도 갖추고 있다. 선체를 기울이는 방법으로는 연료 탱크를 전후좌우에 분산하고 그 사이의 연료를 이동하는 방법이 많다.

4. 3. 동력 및 추진

대부분의 쇄빙선은 디젤-전기 추진 방식으로 건조되었다. 이 방식은 디젤 엔진이 발전기에 연결되어 추진 모터에 전력을 공급하고, 추진 모터는 고정 피치 프로펠러를 회전시키는 방식이다. 최초의 디젤-전기 쇄빙선은 직류(DC) 발전기와 추진 모터를 사용했지만, 기술 발전에 따라 교류(AC) 발전기, 주파수 제어 AC-AC 시스템으로 발전했다.[18] 현대 디젤-전기 쇄빙선은 주 발전기가 선상 모든 소비자에게 전력을 공급하는 발전소 원리에 따라 구축되어 보조 엔진이 필요하지 않다.디젤-전기 동력계통은 전기 추진 모터의 우수한 저속 토크 특성으로 인해 쇄빙선에 선호되지만, 디젤 엔진이 기어 감속기와 제어 가능한 피치 프로펠러에 기계적으로 연결된 쇄빙선도 건조되었다. 기계식 동력계통은 디젤-전기 추진 시스템에 비해 무게가 가볍고 연료 효율이 높다는 장점이 있다. 그러나 디젤 엔진은 프로펠러 회전 속도의 갑작스러운 변화에 민감하므로, 이를 해결하기 위해 기계식 동력계통에는 일반적으로 프로펠러-얼음 상호 작용으로 인한 토크 변화를 흡수하는 대형 플라이휠이나 유체 동력 커플링이 장착된다.[18]

1969년에 건조된 캐나다 극지 쇄빙선 CCGS ''루이 S. 생 로랑''은 증기 보일러와 터보 발전기를 사용하여 세 개의 전기 추진 모터에 전력을 공급하는 몇 안 되는 쇄빙선 중 하나였다. 이후 다섯 개의 디젤 엔진으로 개조되어 증기 터빈보다 연료 효율이 향상되었다. 이후 캐나다 쇄빙선은 디젤-전기 동력계통으로 건조되었다.[18]

미국 해안경비대가 운영하는 두 척의 극지급 쇄빙선은 여섯 개의 디젤 엔진과 세 개의 가스터빈으로 구성된 디젤-전기 및 기계식 추진 시스템을 갖추고 있다. 디젤 엔진은 세 개의 추진 모터에 전력을 공급하는 발전기에 연결되어 있는 반면, 가스터빈은 제어 가능한 피치 프로펠러를 구동하는 프로펠러 축에 직접 연결되어 있다.[18] 디젤-전기 발전소는 최대 18000hp의 전력을 생산할 수 있는 반면, 가스터빈은 60000hp의 연속 결합 정격을 갖는다.[26]

프로펠러의 수, 유형 및 위치는 선박의 출력, 흘수 및 의도된 용도에 따라 달라진다. 소형 쇄빙선과 쇄빙 특수 목적 선박은 단 하나의 프로펠러로도 충분할 수 있지만, 대형 극지 쇄빙선은 일반적으로 모든 동력을 흡수하고 충분한 추력을 제공하기 위해 최대 세 개의 대형 프로펠러가 필요하다. 일부 얕은 흘수의 강 쇄빙선은 선미에 네 개의 프로펠러가 장착되어 건조되었다. 노즐을 사용하면 저속에서 추력을 증가시킬 수 있지만, 얼음에 막힐 수 있다.[18] 1980년대까지 발트해의 능선 얼음 지대에서 정기적으로 운항하는 쇄빙선에는 처음에는 하나, 나중에는 두 개의 선수 프로펠러가 장착되어 선체를 따라 강력한 물살을 만들었다. 이는 선체와 얼음 사이의 마찰을 줄임으로써 선박의 쇄빙 능력을 상당히 향상시켰으며, 쇄빙선이 충돌하지 않고 두꺼운 얼음 능선을 통과할 수 있도록 했다. 그러나 선수 프로펠러는 더 단단한 다년생 얼음이 있는 곳에서 운항하는 극지 쇄빙선에는 적합하지 않으므로 북극에서는 사용되지 않았다.[27]

방향 조정 가능 추진기는 프로펠러가 수직축을 중심으로 360도 회전할 수 있는 조향 가능한 곤돌라에 있는 프로펠러를 사용하여 기존의 프로펠러와 키가 필요 없도록 한다. 이러한 추진기는 선박의 추진 효율, 쇄빙 능력 및 조종성을 향상시킨다. 방향 조정 가능 추진기를 사용하면 선박이 조종성을 잃지 않고 얼음 속에서 후진할 수도 있다. 이는 선미 모양이 쇄빙선의 선수와 같고 선수가 개방된 해역 성능을 위해 설계된 양방향 운항 선박의 개발로 이어졌다. 이러한 방식으로, 선박은 어려운 얼음 조건에서 운항 능력을 손상시키지 않고 개방된 해역에서 경제적으로 운항할 수 있다. 방향 조정 가능 추진기는 또한 얼음을 통해 넓은 수로를 열기 위해 측면으로 운항하는 새로운 실험적인 사선 쇄빙선을 개발할 수 있게 했다.

1950년대 후반, 소련이 1959년 최초의 원자력 쇄빙선인 레닌을 건조하면서 증기 쇄빙선이 부활했다. 레닌은 원자로에서 생산된 증기를 사용하여 터보발전기를 가동하고, 이를 통해 추진 모터에 전력을 공급하는 원자력 터보 전기식 동력계를 갖추고 있었다. 1975년부터 러시아는 아르크티카급 원자력 쇄빙선 6척을 건조했다. 소련은 또한 단일 원자로와 프로펠러 축에 직결된 증기 터빈을 갖춘 원자력 쇄빙 화물선인 세브모르푸트를 건조했다. 현재 원자력 쇄빙선을 운용하는 유일한 국가인 러시아는 노후화된 아르크티카급을 대체하기 위해 60000kW급 쇄빙선을 건조 중이며, 이 중 첫 번째 선박은 2020년에 취역했다.

대형 선박에서는 선내에서 발전한 전력을 이용하여 추진용 전동기를 구동하는 전기추진 시스템을 채용하는 배가 많다. 이는 내연기관이나 증기터빈의 회전력을 그대로 추진기에 전달하는 것보다 전동기가 저회전 시 발생 토크가 크기 때문에, 얼음을 천천히 부수며 저속으로 나아가는 쇄빙선에 적합하기 때문이다.

스크류 프로펠러에 빙괴가 접촉하여 프로펠러 끝이 얼음을 나선형으로 파내는 "밀링"(Milling|밀링영어)이라는 상태가 되면, 얼음을 파내는 "아이스 토크"만큼 엔진이나 전동기의 회전력이 감소되어 회전수가 저하되고, 아이스 토크가 프로펠러 구동력을 웃돌면 회전이 정지하여 추진력이 빼앗긴다. 따라서 밀링에 저항하여 회전을 지속하기 위한 아이스 토크를 웃도는 강력한 동력 기관이 필요하게 된다.

360도 추력을 자유롭게 변경할 수 있는 포드형 추진기의 채용에 의해 빙해 개척 작업을 신속하게 수행하는 함대 호위용 쇄빙선이 있다. 일반적인 내연 기관으로부터의 회전 추진축을 우산 기어에 의해 스크류 프로펠러까지 전달하는 것과, 포드 내부에 전동기가 내장된 것이 있다. 포드를 채용하지 않는 경우에도, 전동기에 의해 정전 역전을 포함하여 회전력이 자유로워지기 때문에, 주기관의 회전력을 일단 발전기에 의해 전력으로 변환하여 전동기를 구동하는 선박이 쇄빙선에 한정되지 않고 많이 등장하고 있다.[30]

5. 대한민국의 쇄빙선

아라온은 한국해양과학기술원 부설기관인 극지연구소에서 운영 중인 대한민국의 첫 쇄빙선이다.[56] 한진중공업이 제작하였으며, 2004년부터 기본 설계를 시작해 2006년에 건조, 2009년 6월 11일 진수하였다. 2022년 5월 3일, 195일간의 남극 항해를 마치고 부산항으로 입항하였다. 항해에서 아라온호는 서남극해 스웨이츠 빙붕 아래의 바다를 관측하는 데 성공했는데, 이곳은 남극에서도 지구온난화로 가장 취약한 곳으로 알려져 있다.

2027년 운항을 목표로 두 번째 쇄빙선 건조도 추진 중이다. 두 번째 쇄빙선은 아라온호보다 규모가 2배 이상 크고 더 많은 인원이 탑승할 수 있으며, 쇄빙 능력 또한 1.5m의 얼음을 3노트(knots)의 속도로 뚫을 만큼 강력할 것이라고 한다. 건조가 완료되면 아라온호는 남극을, 두 번째 쇄빙선은 북극을 담당하여 운항하게 될 예정이다.

6. 각국의 쇄빙선

캐나다는 1952년부터 디젤-전기 쇄빙선 건조를 시작했다. 처음 건조된 HMCS ''라브라도르''는 미국 해안경비대 윈드급 설계를 기반으로 했지만 선수 프로펠러는 없었다. 1960년에는 CCGS ''존 A. 맥도널드''가 건조되어 캐나다 대형 쇄빙선 개발의 다음 단계에 진입했다. ''존 A. 맥도널드''는 15,000마력의 디젤-전기 추진 시스템을 갖춘 대양형 쇄빙선이었다.

캐나다에서 가장 크고 강력한 쇄빙선인 CCGS ''루이 S. 생로랑''(120m)은 1969년에 인도되었다. 원래는 3개의 증기터빈, 9개의 발전기, 3개의 전기 모터 시스템으로 27,000shp의 출력을 자랑했다. 1987년부터 1993년까지 다년간의 중간 수명 개조 프로젝트를 통해 새로운 선수부와 추진 시스템이 장착되었으며, 새로운 동력 장치는 5개의 디젤 엔진, 3개의 발전기, 3개의 전기 모터로 구성되어 거의 동일한 추진력을 제공한다.

1994년 8월 22일, ''루이 S. 생로랑''과 USCGC ''폴라 시'' (WAGB-11)는 북극점에 도달한 최초의 북미 표면 선박이 되었다.[15] 원래는 2000년에 퇴역할 예정이었으나, 개조를 통해 퇴역 시기가 2017년으로 연장되었고, 현재는 2020년대까지 운항을 계속할 계획이다.

일본은 쿠릴 열도와 남사할린을 영유했던 일본 제국 시대부터 쇄빙선을 배치해왔다. 현재 일본에는 해상보안청에 2척, 해상자위대에 1척, 민간 회사의 유빙 관광선 등 총 3척의 쇄빙선이 배치되어 있다.

해상보안청의 쇄빙선은 봄철 오호츠크해의 유빙으로 막힌 해역의 항로 개척과 평시 경비 구난 활동을 담당한다. 항로 개척의 에이스로 활약하는 PLH 소야와 얕은 해역과 항만 내 항로 개척을 담당하는 PM 테시오 2척이 있다. 해상자위대의 쇄빙선은 남극 관측대의 수송에 사용되는 쇄빙함 시라세이다.

PL107 소야는 1978년까지 해상보안청 최대 선박이었으며, 1956년부터 1962년까지 초대 남극관측선을 맡았던 세계 최초의 쇄빙헬리콥터 모선이다. 초대 시라세는 마슈형 보급함이 준공될 때까지 해상자위대 최대의 자위함이었다.

- 일본 제국 해군의 쇄빙선

- 오오도마리:1949년 해체

- 특무함 소야:전후, 해상보안청으로 이관

- 철도성(치하보 연락선)의 쇄빙선

- 아니와마루:1945년 침몰

- 소야마루:1965년 해체

- 사할린 항로의 쇄빙선(민간선)

- 타카시마마루:일본우편선의 쇄빙선. 1944년 침몰.

- 하쿠요마루:오사카상선의 쇄빙선. 1944년 침몰.

- 해상보안청의 쇄빙선

- ''' PL107 소야'''(선박과학관에서 보존 전시)

- '''PLH01 소야'''(제1관구 쿠시로 해상보안부)

- 쇄빙능력: 연속 쇄빙 1.0m/3노트

- 건조:1978년

- 총톤수:3,139t

- 전장:98.6m

- 전폭:15.6m

- 출력:15,600마력

- 속력:21노트

- 항속거리:5,700해리

- 무장:40mm 단장기관포×1, 20mm 단장 기관포×1

- 탑재 헬기:벨 212×1

- 최대 승선원:69명

- '''PM15 테시오'''(제1관구 라우스 해상보안서)

- 쇄빙능력:연속 쇄빙 0.5m/3노트, 최대 0.75m

- 건조:1995년

- 총톤수:563t

- 전장:54.8m

- 전폭:10.2m

- 출력:3,600마력

- 속력:14.5노트

- 무장:20mm 기관포×1

- 최대 승선원:35명

- 해상자위대의 쇄빙선

- 쇄빙함 후지(연속 쇄빙 1.0m/3노트, 퇴역. 나고야항 가든 부두에 계류)

- 쇄빙함 시라세(연속 쇄빙 1.5m/3노트, 현재, WNI 기상문화창조센터가 소유하는 기상관측선SHIRASE)

- 쇄빙함 시라세(2대)(연속 쇄빙 1.5m/3노트)

- 관광 쇄빙선

- 홋카이도에는 유빙 관광용 쇄빙선이 있다.

- 아바시리 유빙 관광 쇄빙선(아바시리시) 도토관광개발 오로라

- 아바시리 유빙 관광 쇄빙선(아바시리시) 도토관광개발 오로라 2 (2022년 3월 21일 퇴역[35])

- 몬베쓰 유빙 관광 쇄빙선(몬베쓰시) 가린코호II, 가린코호Ⅲ IMERU

역사적으로 주요 쇄빙선은 미국 해안경비대(アメリカ沿岸警備隊)에서 운용해왔다. 현재는 해안경비대가 극지 관측 및 항로 개척용 쇄빙선을, 미국 국립과학재단(アメリカ国立科学財団)이 극지 관측용 쇄빙선을 운용하고 있다.

참조

[1]

논문

Ice and water. The removal of ice on waterways in the Low Countries, 1330–1800

2016-06-06

[2]

뉴스

Some places flourished in the Little Ice Age. There are lessons for us now.

https://www.washingt[...]

2019-02-19

[3]

웹사이트

Navigation in ice conditions. Experience of Russian sailors

http://ris.npolar.no[...]

2007-11-21

[4]

웹사이트

7 Things You Should Know About (Nuclear-Powered, Drone-Guided) Icebreakers

https://www.theatlan[...]

2012-01-17

[5]

웹사이트

AMSA Background Research Documents: History and Development of Arctic Marine Technology er

http://www.pame.is/i[...]

[6]

웹사이트

Prolonging the navigation

http://filologdirect[...]

1993

[7]

서적

Port Engineering, Volume 1: Harbor Planning, Breakwaters, and Marine Terminals

Gulf Publishing Company

[8]

웹사이트

U.S. Arctic Prospects Ride on New Icebreakers

https://www.bloomber[...]

2011-11-13

[9]

서적

Höyrymurtajien aika

Gummerus Kirjapaino Oy

[10]

웹사이트

"Ymer": The first diesel-electric icebreaker in the world

http://www.shipgaz.c[...]

[11]

웹사이트

Photo from building of Icebreaker Ymer

http://hem.passagen.[...]

Passagen

[12]

웹사이트

Icebreakers and the U.S. Coast Guard

http://www.uscg.mil/[...]

United States Coast Guard

[13]

서적

Jane's Fighting Ships of World War II

https://archive.org/[...]

Crescent Books (Random House)

[14]

서적

U.S. Warships of World War II

Doubleday and Company

[15]

웹사이트

Canada's largest icebreaker to undergo life extension upgrade

https://www.navaltod[...]

2020-11-04

[16]

뉴스

Cold Ambition: The New Geopolitical Faultline

https://calrev.org/2[...]

2019-07-18

[17]

웹사이트

World's largest icebreaker

http://www.shipsmont[...]

2007-05

[18]

간행물

Icebreakers — Their Historical and Technical Development

[19]

서적

Coast Guard Polar Icebreakers

Nova Science Publishers

[20]

논문

Keeping it Working

http://web.b.ebscoho[...]

2018-07

[21]

서적

Raakaa voimaa—Suomalaisen jäänmurtamisen tarina

Atena Kustannus Oy

[22]

보고서

Polar Icebreakers in a Changing World: An Assessment of U.S. Needs

http://www.nap.edu/o[...]

The National Academies Press

[23]

웹사이트

Design of Ice Breaking Ships

http://www.eolss.net[...]

[24]

웹사이트

Ship Design Chapter 5 Ship Design and Construction for Ice Operations

http://www.ccg-gcc.g[...]

Canadian Coast Guard

[25]

간행물

Extra high strength structural steels for ice breakers

[26]

웹사이트

CGC Polar Star History

http://www.uscg.mil/[...]

United States Coast Guard

[27]

웹사이트

Arctia Fleet

http://www.arctia.fi[...]

[28]

웹사이트

Canadian Coast Guard Ice Breaking hovercraft

http://www.griffonho[...]

[29]

웹사이트

砕氷船のラミング砕氷性能向上に関する研究

http://www.u-zosen.c[...]

ユニバーサル造船

2008-01

[30]

서적

氷海工学 : 砕氷船・海洋構造物設計・氷海環境問題

成山堂書店

2006-03-28

[31]

웹사이트

Coast Guard Polar Security Cutter (Polar Icebreaker) Program: Background and Issues for Congress

https://crsreports.c[...]

Congressional Research Service

[32]

웹사이트

MAJOR ICEBREAKERS OF THE WORLD

https://www.dco.uscg[...]

U.S. Coast Guard

[33]

간행물

戦争を変える『現代の超兵器』(16)北極支配!世界唯一無双のロシア原子力砕氷船団

株式会社ジャパンミリタリーレビュー

2018-11

[34]

웹사이트

世界最大の原子力砕氷船、沿海地方で建造へ

https://www.jetro.go[...]

日本貿易振興機構

2018-08-06

[35]

웹사이트

流氷観光船「おーろら2」引退 市民を無料招待 最後の航海

https://web.archive.[...]

NHK札幌放送局

2022-03-22

[36]

웹사이트

南極海、ロシア船乗客救助の中国船も立ち往生

https://www.afpbb.co[...]

프랑스통신사

2014-01-06

[37]

문서

Ice and water. The removal of ice on waterways in the Low Countries, 1330–1800

[38]

문서

Some places flourished in the Little Ice Age. There are lessons for us now

[39]

문서

Navigation in ice conditions. Experience of Russian sailors

[40]

문서

AMSA Background Research Documents: History and Development of Arctic Marine Technology er

[41]

문서

Prolonging the navigation

[42]

서적

[43]

문서

U.S. Arctic Prospects Ride on New Icebreakers

[44]

서적

[45]

문서

"Ymer": The first diesel-electric icebreaker in the world

[46]

이미지

Photo from building of Icebreaker Ymer

[47]

문서

Icebreakers and the U.S. Coast Guard

US Coast Guard Historian's Office, United States Coast Guard

[48]

서적

Jane's Fighting Ships of World War II

[49]

문서

Cold Ambition: The New Geopolitical Faultline

[50]

논문

Icebreakers — Their Historical and Technical Development

[51]

저널

Keeping it Working

http://web.b.ebscoho[...]

2018-07

[52]

서적

Raakaa voimaa—Suomalaisen jäänmurtamisen tarina

Atena Kustannus Oy

[53]

웹사이트

Design of Ice Breaking Ships

http://www.eolss.net[...]

2012-10-27

[54]

웹사이트

Ship Design Chapter 5 Ship Design and Construction for Ice Operations

http://www.ccg-gcc.g[...]

2013-08-20

[55]

논문

Extra high strength structural steels for ice breakers

[56]

웹사이트

[이 주의 시사용어] 아라온호 外

http://www.busan.com[...]

2022-05-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com