응오딘지엠

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

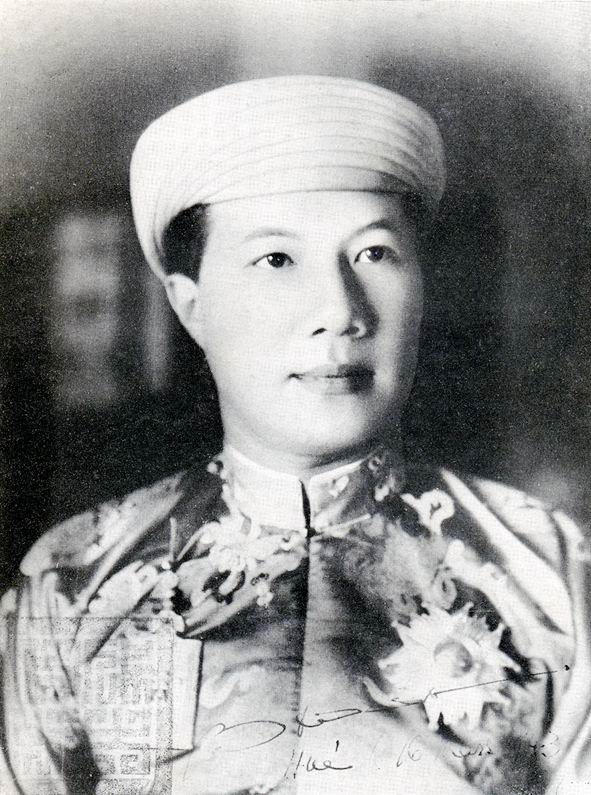

응오딘지엠은 1901년 베트남에서 태어나, 프랑스 식민지배 하에서 관료로 경력을 시작했다. 1933년 보아이 황제 아래 내무장관을 지냈으나, 프랑스에 대한 반대로 사임했다. 이후 반공주의 민족주의자로 활동하며, 제2차 세계 대전 중 일본과 접촉해 독립을 모색했다. 1955년 국민투표를 통해 베트남 공화국(남베트남)의 초대 대통령이 되었으며, 강력한 반공 정책을 펼쳤다. 그의 통치는 불교 차별, 독재 정치로 비판받았으며, 1963년 쿠데타로 암살되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 응오가 - 응오딘뉴

응오딘뉴는 남베트남 대통령 응오딘지엠의 동생이자 핵심 측근으로, 정권의 배후 실력자로서 권력 남용과 부패, 불교 위기 강경 진압 등으로 비판받으며 1963년 쿠데타로 암살당했다. - 베트남의 암살된 정치인 - 쩐반쯔엉

응우옌 왕조 관료 집안 출신으로 프랑스령 인도차이나에서 법학을 전공한 쩐반쯔엉은 응우옌 왕족과의 결혼으로 응오딘지엠 정권과 인척 관계를 맺고 바오다이 황제 아래에서 베트남 최초의 외무부 장관과 주미대사를 지냈으나, 응오딘지엠 정권의 반불교 정책에 항의하며 사임 후 미국으로 망명하여 아내와 함께 살해당했다. - 베트남의 암살된 정치인 - 응오딘뉴

응오딘뉴는 남베트남 대통령 응오딘지엠의 동생이자 핵심 측근으로, 정권의 배후 실력자로서 권력 남용과 부패, 불교 위기 강경 진압 등으로 비판받으며 1963년 쿠데타로 암살당했다. - 베트남의 로마 가톨릭교도 - 응우옌반티에우

응우옌 반 티에우는 베트남 공화국의 대통령로서, 군 장성 출신으로 권력 투쟁을 거쳐 대통령에 당선되었으나, 반공주의적 강경책과 부정부패, 미국의 지원 감소 속 남베트남의 몰락과 함께 정권이 붕괴되어 미국으로 망명했다. - 베트남의 로마 가톨릭교도 - 응오딘뉴

응오딘뉴는 남베트남 대통령 응오딘지엠의 동생이자 핵심 측근으로, 정권의 배후 실력자로서 권력 남용과 부패, 불교 위기 강경 진압 등으로 비판받으며 1963년 쿠데타로 암살당했다.

2. 생애

응오딘지엠은 1901년 꽝빈성에서 태어났으며, 그의 조상들은 17세기 베트남 최초의 가톨릭 개종자들 중 한 명이었다.[3] 그는 가톨릭 교회의 관습에 따라 ''Gioan Baotixita'' (세례자 요한의 베트남식 이름)라는 성인의 이름을 받았다.[4] 1907년 프랑스에 의해 성태제가 퇴위당하자 그의 아버지 응오딘카는 관직을 내려놓고 농민이 되었다.

응오딘카는 영국령 말레이아의 가톨릭 학교에서 교육을 받아 영어를 배우고 유럽식 교육 과정을 이수했다.[6] 그는 프랑스군 사령관 휘하 통역관으로 일했으며, 고위 관리로 승진하여 후에의 국립 아카데미 초대 교장과 프랑스 인도차이나 성태이 황제의 고문을 지냈다.[7] 그는 프랑스 식민 지배자들과의 협력에도 불구하고 베트남의 정치, 사회, 문화 변화가 일어난 후에야 프랑스로부터 독립을 달성할 수 있다고 믿었다. 1907년 성태이 황제 퇴위 후 카는 직책에서 사퇴하고 농부가 되었다.[9]

디엠은 어린 시절 가족의 논에서 일하면서 후에의 프랑스 가톨릭 초등학교(펠레랭 학교)에서 공부했고, 나중에는 아버지가 설립한 사립학교에 입학하여 프랑스어, 라틴어, 고전 중국어를 공부했다. 15세에 그는 형 응오딘툭을 따라 잠시 신학교에 다녔다.[13] 디엠은 독신 생활을 서약했지만, 수도 생활이 너무 엄격하다고 생각하여 성직자의 길을 걷지 않기로 결심했다.[14]

후에의 프랑스 리세인 리세 꾸옥혹에서 고등학교 과정을 마친 후, 디엠은 파리 유학 장학금 제안을 거절하고 1918년 하노이의 명문 행정법학교에 입학하여 식민 행정에 종사할 젊은 베트남인을 양성하는 프랑스 학교에 다녔다.[11] 그곳에서 그는 스승의 딸과 사랑에 빠졌으나, 그의 연인이 수녀원에 들어간 후, 그는 생애의 남은 기간 동안 독신으로 남았다.[17]

1921년 대학교를 졸업한 후 공무원이 되어 꾸준히 승진하여 고향 꽝빈성의 황실 도서관 관리와 그곳의 300개 마을 감독관이 되었고, 25세 때는 지방군 대장으로 승진했다. 이 과정에서 강한 친프랑스 관계를 맺었고 반공 운동도 시작해 1929년 행정 분야에 침투한 공산주의자들을 적발했으며, 1930년 ~ 1931년 프랑스의 식민 지배에 대항해 공산주의자와 농민들이 일으킨 반란을 계기로 완전히 반공으로 돌아섰다. 젊은 시절 내내 베트남 황실과 친하게 지냈고 황실의 신임을 얻었다.

1933년 13대 황제 바오다이의 이부상서가 되었으나 황제와 뜻이 맞지 않아 3개월 만에 사임하고 향후 10년 동안 평범한 시민으로 살았다. 제2차 세계 대전이 발발하자 1942년 일본군을 설득해 베트남의 독립을 이루려 했으나 실패하고 비밀리에 베트남 공화국 복원을 위한 협회를 창립했으며, 1944년 여름 발각되자 일본군 장교로 위장해 사이공으로 도주했다. 이후 황제 정부와 공산주의 운동에 반대하여 베트남 민족주의 운동의 재집결에 힘썼다.[17][19][20][21][22][23][24][25][26]

1945년 일본군이 베트남에서 철수하면서 응오딘지엠은 바오다이의 임시 정부 작위를 거부했다가 곧 되찾으려 했다. 그해 9월 일본군이 완전히 철수하고 호치민이 베트남 민주 공화국을 선포하자, 바오다이를 떠나 여행하던 중 호치민의 베트민군에게 체포되어 국경 도시로 추방당했다.[17]

1946년 11월, 베트민과 프랑스 간의 제1차 인도차이나 전쟁이 발발했다. 그 사이 응오딘지엠은 사이공에서 언론 활동을 하며 영향력을 넓혔다. 가톨릭계의 지지를 원했던 호찌민은 북베트남 공산 정부 참여를 제안했지만, 응오딘지엠은 이를 거절하고 미국, 프랑스, 벨기에 등에서 망명 생활을 했다.[17]

1950년 바오다이의 괴뢰 정부와 뜻이 맞지 않아 미국으로 망명하여 미국의 지지를 받았다.[191] 한국 전쟁 당시 UN군에 남베트남군 일부를 파병하였으며, 1951년 딘 애치슨과 관계를 맺었다.

1953년 대한민국의 이승만 대통령을 방문하고, 중화민국의 장제스 등을 방문하는 등 반공외교 활동을 하였다. 1953년 9월에는 대한민국으로부터 건국훈장 중장을 받았다.

1954년 디엔비엔푸 전투에서 프랑스군이 대패해 제네바 협정으로 제1차 인도차이나 전쟁이 끝나고 베트남 통일을 위한 선거가 계획되자, 6월 26일 가족들과 함께 남베트남으로 귀국했다. 이후 바오다이 황제는 응오딘지엠을 베트남국의 수상으로 임명했다. [191]

1954년 10월, 응오딘지엠은 북베트남에서 20만 명의 난민을 남베트남으로 이주시키는 정책을 추진했다. 미국의 지원을 받아 정치적 기반을 형성했으며, 특히 가톨릭 신자들의 이주를 장려하여 북베트남 가톨릭 신자의 60%가 남베트남으로 이동했다.[83]

1955년 여름과 가을, 지엠 정부는 바오다이의 운명을 결정하기 위해 국민투표를 실시했다. 새 정부는 바오다이의 명성을 실추시키기 위해 중상모략과 대규모 지지 집회를 열었다. 국민투표는 비밀 투표가 아니었고, 유권자들은 지엠과 바오다이의 사진이 인쇄된 투표용지를 절반으로 찢어 선호하는 후보가 있는 조각을 투표함에 넣어야 했기 때문에 모든 사람에게 자신의 선택이 보였다.[87]

1956년 3월 4일, 제1차 국회의원 선거가 실시되었다. 비정부 후보는 선거운동을 허용받았지만, 정부는 공산주의자나 다른 '반란' 집단과 연관된 것으로 간주되는 후보를 금지할 권리를 유지했고, 선거운동 자료는 심사를 받았다. 그러나 일부 지역에서는 경찰의 협박과 군의 존재로 인해 야당 후보들이 철수했다.[89]

1959년 8월, 남베트남 의회 선거가 치러졌다. 신문은 독립 후보나 그들의 정책을 발표할 수 없었고, 5명 이상이 참석하는 정치 집회는 금지되었다. 정부 지원 반대자들과 경쟁한 후보들은 괴롭힘과 협박을 당했다. 농촌 지역에서는 출마한 후보들이 사형을 선고받는 베트콩과의 공모 혐의를 받아 위협을 받았다. 정부의 가장 눈에 띄는 비평가인 판꽝단은 출마가 허용되었지만, 그의 선거구에 투표를 위해 8,000명의 베트남 공화국군 사복 경찰이 배치되었음에도 불구하고, 6대 1의 비율로 승리했다. 정권이 승인한 후보에게 투표하도록 군인을 버스로 실어 나르는 일이 전국적으로 발생했다. 새로운 의회가 소집되자 단은 체포되었다.[90]

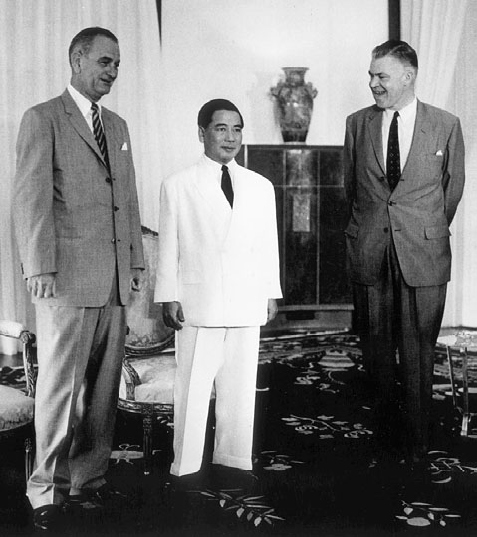

1961년 5월, 미국의 부통령 린든 B. 존슨이 사이공을 방문하여 지엠을 "아시아의 윈스턴 처칠"이라고 선언하고, 공산주의자들에게 저항할 수 있는 전투력을 형성하는 데 더 많은 지원을 약속했다.[91]

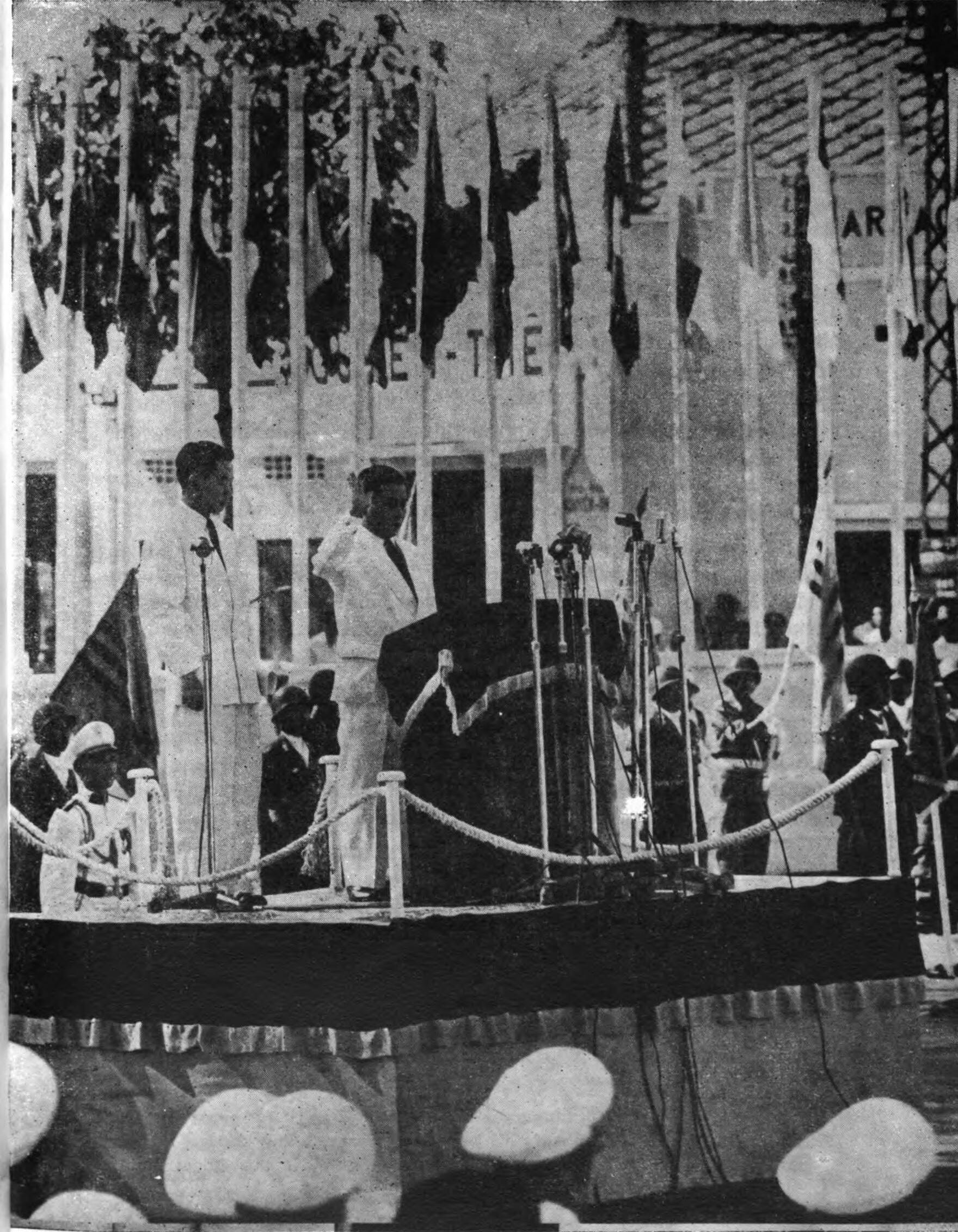

1955년 10월 26일, 국민 투표를 통해 바오다이를 몰아내고 남베트남 공화국을 선포하면서 국가 원수가 되었다.[182] 응오딘지엠은 공산주의를 극도로 혐오했으며, 지주, 로마 가톨릭교회 세력, 해외 유학파 출신 지식인, 군부, 경찰을 기반으로 강력한 반공주의 정치를 폈다. 또한 학문과 예술 작품에 대한 검열을 강화하여 반체제적이거나 지나친 자유를 외치는 서적, 학문, 작품을 탄압하고 단속했다.

응오딘지엠 대통령 재임 기간 동안, 가톨릭과 유교적 가치에 따라 사이공 사회를 개혁하는 프로그램을 시행했다. 매음굴과 아편굴은 폐쇄되었고, 이혼과 낙태는 불법화되었으며, 간통법이 강화되었다.[92] 국립기술센터를 설립하고, 사이공 대학교(1956년), 후에 대학교(1957년), 달랏 대학교(1957년) 등 많은 학교와 대학교를 설립했다.[93]

1957년 응오딘지엠은 미국의 존 포스터 덜레스 국무장관과 드와이트 아이젠하워 대통령을 만나기 위해 워싱턴 D.C.를 방문하여 미국과의 관계가 더욱 긴밀해졌다. 같은 해 오스트레일리아와 미국을 방문해 '''자유 세계의 지도자'''로 환영받았다.[153] 1953년과 1957년에는 대한민국을 방문하였고, 1958년에는 이승만 대통령이 남베트남을 방문하여 응오딘지엠과 회담을 가졌다.[157] 중화민국의 장제스와도 수시로 교류하며 협력을 다짐했다.[157]

응오딘지엠 정권은 일본과 전쟁 배상금 인정을 위한 외교 관계를 수립, 1959년 4900만달러 (2023년 기준 5.14억달러)의 배상 협정을 체결했다.[157] 대한민국, 중화민국, 필리핀, 태국, 라오스, 말레이시아 연방 등 공산주의 위협을 공통으로 인식한 국가들과 우호적인 관계를 수립했다.[157]

1957년 응오딘지엠은 경제 박람회 방문 중 가까운 거리에서 한 공산당 간부에게 저격을 받았으나 살아남았고, 1960년 쿠데타 미수 사건도 있었다. 1962년 2월 22일 미군은 응오딘지엠을 제거하면 상황을 더 유리하게 만들 수 있다고 발언했고, 공군에 의한 독립궁 폭격 사건이 발생했지만 응오딘지엠은 살아남았다.[112][113][114]

응오딘지엠은 집권 초기 토지개혁 공약을 이행하지 않고 지주와 기독교 세력의 지지를 얻으려 했다. 1956년 미국의 압력으로 토지를 1.15km2로 제한하는 법령을 발표했지만, 대부분의 지주는 재산을 가족에게 양도하여 이를 피했다. 그 결과 남베트남 토지의 13%만이 분배되고 세입자 10%가 높은 비용으로 토지를 얻었으며, 인구의 10%가 토지 55%를 차지했다. 이는 농민들의 불만을 야기했고, 공산주의 세력이 확장될 빌미를 제공했다.[97]

응오딘지엠은 베트남 인구의 70~90%가 믿는 불교를 차별하였다.[116][117][118][119][120][121][122] 그는 공공 서비스와 국방에 걸쳐 가톨릭 교인에게만 토지 할당, 사업 특혜, 세금 감면 정책 등을 펼쳤으며,[124] 베트콩 게릴라를 격퇴하기 위해 마을별로 총기를 배포할 때 가톨릭으로 개종하지 않으면 배급하지 않았다. 가톨릭 교회 신자들은 남베트남에서 가장 많은 토지를 소유했고, 토지 개혁에서도 면제되었다.[132]

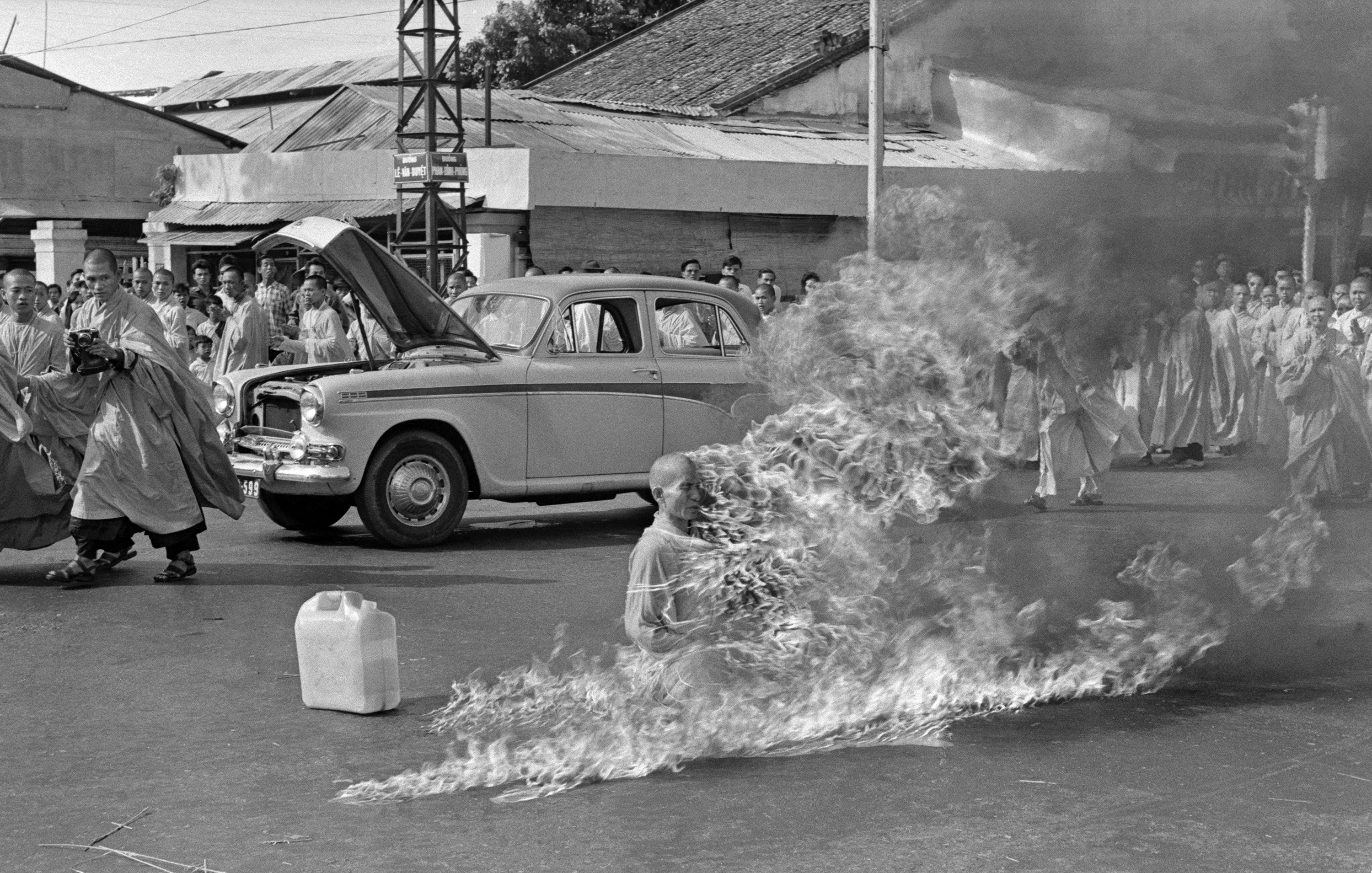

1963년 남베트남 정권과 불교 간의 관계는 최악으로 치달았다. 1963년 5월 응오딘지엠의 형이 꽝빈성의 대주교로 임명되자 석가탄신일을 금지했고 승려들에 대한 총격 사건이 발생하여, 틱꽝득 승려가 분신으로써 불교 탄압에 항의하는 시위가 일어났다. 1963년 6월 3일 꽝빈성에서 시위대가 댐으로 이동하던 중 화학 공격을 받았고, 6월 11일 불교 승려 틱꽝득의 분신 자살 사건이 발생했다.

틱꽝득의 분신 자살은 세계적으로 보도되었고, 이는 쿠데타의 도화선이 되었다.

1963년 11월 1일, 미국의 존 F. 케네디 대통령의 승인 하에 CIA의 지원을 받은 즈엉반민을 포함한 남베트남 군부가 쿠데타를 일으켰다. 쿠데타군은 남베트남 군 고위 장성들을 체포하고 독립궁을 공격, 경호 부대와 전투를 벌였다. 독립궁을 포위한 쿠데타군은 응오딘지엠에게 항복을 요구했으나, 응오딘지엠은 두 번이나 거절하며 미국으로의 망명도 거부했다. 11월 2일 새벽, 쿠데타 세력이 총공세를 펼치는 사이 응오딘지엠은 동생 응오딘누와 함께 비상 통로를 통해 중국인 거주 지역인 쩌런으로 도주했다.

그러나 결국 오전 6시, 독립궁을 완전히 장악한 쿠데타 세력에게 항복했고, 장갑차에 호송되던 중 동생 응오딘누와 함께 쿠데타군에 의해 살해되었다.[173]

2. 1. 초기 경력

응오딘지엠은 1921년 학교를 최우수 성적으로 졸업하고 형 응오딘코이(Ngô Đình Khôi)를 따라 투아티엔에서 하급 관리로 공직 생활을 시작했다.[17] 그는 최하위직에서 시작하여 10년 동안 꾸준히 승진했다. 처음에는 후에의 왕립 도서관에서 근무했고, 1년 만에 투아티엔과 인근 꽝찌성(Quảng Trị province)의 군수가 되어 70개 마을을 관할했다.[17] 28세에는 닌투언(Ninh Thuận)의 지방 수령(순부(Tuần phủ))으로 승진하여 300개 마을을 감독했다.[19]디엠은 근면성, 청렴성, 가톨릭 지도자이자 민족주의자로 알려져 관료 생활 승진에 도움이 되었다.[17] 형 응오딘코이의 결혼도 영향을 주었는데, 코이는 후에 궁정 내각 의장이었던 가톨릭 신자 응웬후바이(Nguyễn Hữu Bài)의 딸과 결혼했다. 바이는 베트남 교회의 토착화와 군주제에 대한 행정 권한 부여를 지지했고,[20] 프랑스 행정부에서 높은 평가를 받았다. 디엠의 종교적, 가족적 배경은 그에게 깊은 인상을 주어 후원자가 되었다.[11]

프랑스는 디엠의 직업 윤리에 감탄했지만, 베트남 자치권을 요구하는 잦은 요구에는 불만을 품었다. 디엠은 사임을 고려했지만, 민중의 격려로 계속 근무했다. 1925년, 꽝찌 근처에서 선전물을 배포하는 공산주의자들을 처음 만나고, 폭력적인 사회주의 혁명 주장에 분개하여 반공 팸플릿을 배포하며 반공 활동에 참여했다.[21]

1929년 빈투언성(Bình Thuận Province) 주지사로 승진했고, 1930년과 1931년에는 프랑스가 공산주의자들의 농민 반란을 진압하는 것을 도왔다.[21] 베르나르 팔(Bernard B. Fall)에 따르면, 디엠은 반란이 프랑스를 제거하지는 않겠지만 관리들의 지도력을 위협할 수 있다고 생각했기 때문에 진압했다.[17]

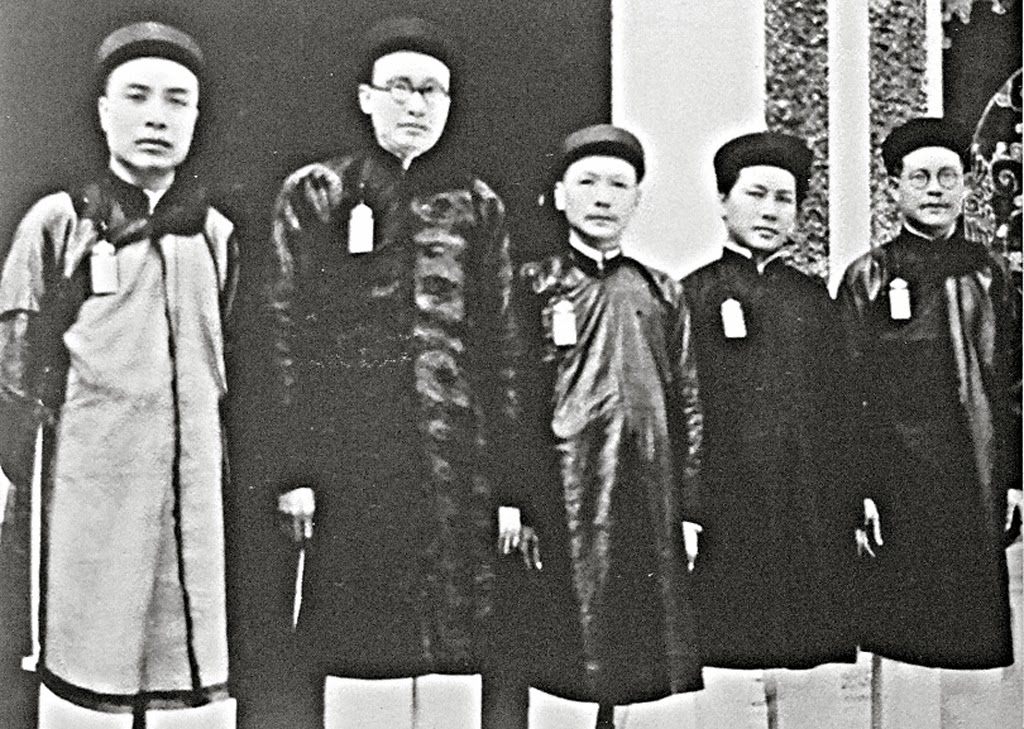

1933년, 보아이(Bảo Đại) 즉위 후 응웬후바이의 로비로 내무장관이 되었다. 행정 개혁 자문 위원회를 이끌었으나, 프랑스 행정부가 베트남 의회와 여러 정치 개혁 도입을 촉구한 후 제안이 거부되자 3개월 만에 사임했다.[22] 디엠은 보아이 황제를 "프랑스 행정부의 도구"라고 비난하며 훈장과 칭호를 포기했고, 프랑스 행정부는 그를 체포, 추방하겠다고 위협했다.[17]

이후 10년 동안 후에에서 가족과 함께 사생활을 보냈지만 감시를 받았다. 독서, 명상, 교회 참석, 정원 가꾸기, 사냥, 아마추어 사진 촬영에 시간을 보냈고,[23] 판보이쩌우(Phan Bội Châu) 등 여러 베트남 혁명 지도자들과 교류하며 민족주의 활동을 했다. 유교 지식이 존경받았고, 유교 가르침이 현대 베트남에 적용될 수 있다고 주장했다.[23]

2차 세계 대전 중 일본군에게 베트남 독립 선포를 설득하려 했지만 실패했다. 베트남 독립을 지지하는 일본 외교관 등과 관계를 맺으려 했고,[24] 1943년 일본 친구들의 도움으로 일본 망명 중이던 반식민주의 활동가 꾸엉되(Cường Để) 왕자와 접촉했다.[25] 이후 후에의 가톨릭 동맹국들이 주도하는 비밀 정당인 대베트남 광복회(Việt Nam Đại Việt Phục Hưng Hội)를 결성했다.[26] 1944년 여름 발각되자 일본군 보호를 받고 사이공으로 피신해 종전까지 머물렀다.[24]

1945년, 프랑스 식민 통치에 대한 쿠데타 이후 일본은 베트남 제국(Empire of Vietnam) 수상직을 제안했지만, 보아이는 이미 쩐쫑킴(Trần Trọng Kim)에게 주었다. 일본군 철수 후 호찌민은 베트남 민주 공화국을 선포했고, 베트민은 프랑스와 싸우기 시작했다. 디엠은 보아이가 호찌민에게 합류하지 않도록 설득하려다 베트민에게 체포, 추방되었다. 6개월 후 호찌민을 만났고, 호찌민은 디엠의 미덕을 인정, 내무장관직을 제안했지만, 디엠은 베트민이 형 응오딘코이를 살해한 것에 대해 비난하며 거부했다.[17][28]

인도차이나 전쟁 동안 디엠은 중립, 제3세력 운동을 수립하려 했다.[29] 1947년 국민연합블록 창립, 베트남국가연합으로 통합, 응웬톤호안(Nguyễn Tôn Hoàn) 등 주요 반공주의자들과 관계를 맺었다. 동맹국과 고문은 가톨릭 신자들이 주도했다.[30]

디엠은 베트남 민주 공화국 고위 지도자들과 비밀 접촉, 호찌민 정부를 떠나도록 설득하려 했다. 프랑스 식민 관리들에게 베트남 "진정한 독립"을 로비했지만, 보아이가 프랑스 요구에 동의하자 실망했다.[31] 베트남국(State of Vietnam) 총리 제안을 거절했고, 1949년 6월 16일 신문에 베트민과 보아이와 다른 제3세력을 선언했지만, 프랑스와 베트민 모두에게 위험한 라이벌이라는 증거를 제공했다.[32]

1950년 베트민은 사형을 선고했고 프랑스는 보호를 거부, 암살 시도 후 1950년 베트남을 떠났다.[17][28]

밀러에 따르면, 디엠의 초기 경력 동안 가톨릭 민족주의, 판보이쩌우(Phan Bội Châu)를 통한 유교 이해, 프랑스 가톨릭 철학에서 유래한 개인주의가 영향을 미쳤다.[33]

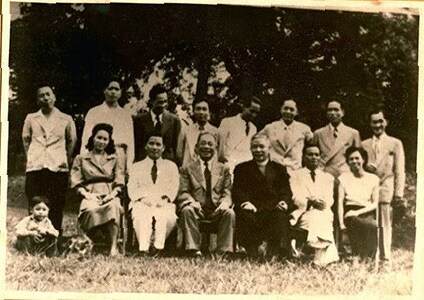

바티칸(Holy See) 가톨릭교회 성년 기념 행사 참석을 위해 로마 여행 허가를 신청, 1950년 8월 형과 출발했다. 일본에서 꾸엉되(Cường Để) 왕자를 만나고, 미시간 주립대학교 베트남 자문단(Michigan State University Vietnam Advisory Group) 웨슬리 피셀(Wesley Fishel)을 만나 미국 인맥 구축을 도왔다.[34][35][36] 1951년 미국에서 정부 관리들 지지를 얻으려 했지만 실패했다.[37]

로마에서 비오 12세(Pope Pius XII) 교황을 알현, 파리에서 프랑스, 베트남 관리들과 만나 베트남국(State of Vietnam) 총리 의향을 바오다이(Bảo Đại)에게 전했지만 거부당했다.[38] 미국에서 지지 구축을 계속했지만, 반공주의자라는 사실만으로는 충분하지 않았다. 일부는 가톨릭 신앙이 지지 확보에 방해될 수 있다고 우려, 개발에 초점 맞춘 로비 활동을 확대했다. 미국이 기술, 지식 적용에 열정적임을 알고, 미시간 주립대학교(Michigan State University, MSU) 피셀 도움으로 MSU 정부 연구국 컨설턴트로 임명, 남베트남에서 시행된 프로그램 기반 마련을 도왔다.[39][40]

윌리엄 더글러스, 프랜시스 스펠먼 추기경, 마이크 맨스필드, 존 F. 케네디(John F. Kennedy) 등 고위 관리들 호감을 얻었다.[41] 공식 지지는 얻지 못했지만, 개인적 관계는 미래 지지 가능성을 약속했다. 맨스필드는 1953년 5월 8일 오찬 후 "남베트남을 지킬 수 있다면 응오딘지엠"이라고 회고했다.[42]

망명 기간 동안 형제들(뉴, 컨, 루옌)은 국제, 내부 네트워크와 지원 구축에 중요한 역할을 했다.[43] 1950년대 초, 뉴는 컨 라오당(Cần Lao Party)을 설립, 디엠 권력 획득, 강화에 기여했다.[44]

2. 1. 1. 어린 시절

응오딘지엠은 옛 베트남 제국 응우옌 왕조의 꽝빈성 캠 마을에서 태어났다. 그의 집안은 17세기 포르투갈 선교사들에 의해 개종한 독실한 가톨릭 집안이었다. 1907년 프랑스에 의해 성태제가 퇴위당하자 그의 아버지 응오딘카는 관직을 내려놓고 농민이 되었다.응오딘지엠은 1901년 꽝빈성에서 태어났으며, 그의 조상들은 17세기 베트남 최초의 가톨릭 개종자들 중 한 명이었다.[3] 디엠은 가톨릭 교회의 관습에 따라 ''Gioan Baotixita'' (세례자 요한의 베트남식 이름)라는 성인의 이름을 받았다.[4] 1880년, 디엠의 아버지 응오딘카가 영국령 말레이아에서 유학 중이던 때, 불교 승려들이 주도한 반가톨릭 폭동으로 응오딘 가문이 거의 멸망 직전에 놓였고, 100명이 넘는 응오씨 가문 사람들이 교회에서 불에 타 죽었다.[5]

응오딘카는 영국령 말레이아의 가톨릭 학교에서 교육을 받아 영어를 배우고 유럽식 교육 과정을 이수했다.[6] 그는 프랑스군 사령관 휘하 통역관으로 일했으며, 고위 관리로 승진하여 후에의 국립 아카데미 초대 교장과 프랑스 인도차이나 성태이 황제의 고문을 지냈다.[7] 그는 프랑스 식민 지배자들과의 협력에도 불구하고 베트남의 정치, 사회, 문화 변화가 일어난 후에야 프랑스로부터 독립을 달성할 수 있다고 믿었다. 1907년 성태이 황제 퇴위 후 카는 직책에서 사퇴하고 농부가 되었다.[9]

카는 사제 수업을 포기하고 결혼하여 23년 동안 두 번째 부인인 팜티탄과 12명의 자녀를 두었는데, 그중 아들 6명, 딸 3명이 유아기를 넘겼다.[10] 독실한 로마 가톨릭 신자인 카는 온 가족을 데리고 매일 아침 미사에 참석했으며 아들들이 사제직을 공부하도록 격려했다.[11] 디엠은 어린 시절 가족의 논에서 일하면서 후에의 프랑스 가톨릭 초등학교(펠레랭 학교)에서 공부했고, 나중에는 아버지가 설립한 사립학교에 입학하여 프랑스어, 라틴어, 고전 중국어를 공부했다. 15세에 그는 형 응오딘툭을 따라 잠시 신학교에 다녔다.[13] 디엠은 독신 생활을 서약했지만, 수도 생활이 너무 엄격하다고 생각하여 성직자의 길을 걷지 않기로 결심했다.[14] 마크 모이어에 따르면, 디엠의 성격은 교회의 규율을 따르기에는 너무 독립적이었고, 자비스는 응오딘툭의 말을 회상하며 교회가 디엠에게는 "너무 세속적"이었다고 말한다.[15]

후에의 프랑스 리세인 리세 꾸옥혹에서 고등학교 과정을 마친 후, 디엠은 파리 유학 장학금 제안을 거절하고 1918년 하노이의 명문 행정법학교에 입학하여 식민 행정에 종사할 젊은 베트남인을 양성하는 프랑스 학교에 다녔다.[11] 그곳에서 그는 스승의 딸과 사랑에 빠졌으나, 그의 연인이 수녀원에 들어간 후, 그는 생애의 남은 기간 동안 독신으로 남았다.[17]

2. 1. 2. 관료 생활

1921년 대학교를 졸업한 후 공무원이 되어 꾸준히 승진하여 고향 꽝빈성의 황실 도서관 관리와 그곳의 300개 마을 감독관이 되었고, 25세 때는 지방군 대장으로 승진했다.이 과정에서 강한 친프랑스 관계를 맺었고 반공 운동도 시작해 1929년 행정 분야에 침투한 공산주의자들을 적발했으며, 1930년 ~ 1931년 프랑스의 식민 지배에 대항해 공산주의자와 농민들이 일으킨 반란을 계기로 완전히 반공으로 돌아섰다. 젊은 시절 내내 베트남 황실과 친하게 지냈고 황실의 신임을 얻었다.

1933년 13대 황제 바오다이의 이부상서가 되었으나 황제와 뜻이 맞지 않아 3개월 만에 사임하고 향후 10년 동안 평범한 시민으로 살았다. 제2차 세계 대전이 발발하자 1942년 일본군을 설득해 베트남의 독립을 이루려 했으나 실패하고 비밀리에 베트남 공화국 복원을 위한 협회를 창립했으며, 1944년 여름 발각되자 일본군 장교로 위장해 사이공으로 도주했다. 이후 황제 정부와 공산주의 운동에 반대하여 베트남 민족주의 운동의 재집결에 힘썼다.[17][19][20][21][22][23][24][25][26]

2. 2. 태평양 전쟁과 해방 이후

1945년 일본군이 베트남에서 철수하면서 응오딘지엠은 바오다이의 임시 정부 작위를 거부했다가 곧 되찾으려 했다. 그해 9월 일본군이 완전히 철수하고 호치민이 베트남 민주 공화국을 선포하자, 바오다이를 떠나 여행하던 중 호치민의 베트민군에게 체포되어 국경 도시로 추방당했다.[17]1946년 11월, 베트민과 프랑스 간의 제1차 인도차이나 전쟁이 발발했다. 그 사이 응오딘지엠은 사이공에서 언론 활동을 하며 영향력을 넓혔다. 가톨릭계의 지지를 원했던 호찌민은 북베트남 공산 정부 참여를 제안했지만, 응오딘지엠은 이를 거절하고 미국, 프랑스, 벨기에 등에서 망명 생활을 했다.[17]

2. 3. 정치 활동

1950년 바오다이의 괴뢰 정부와 뜻이 맞지 않아 미국으로 망명하여 미국의 지지를 받았다.[191] 한국 전쟁 당시 UN군에 남베트남군 일부를 파병하였으며, 1951년 딘 애치슨과 관계를 맺었다.1953년 대한민국의 이승만 대통령을 방문하고, 중화민국의 장제스 등을 방문하는 등 반공외교 활동을 하였다. 1953년 9월에는 대한민국으로부터 건국훈장 중장을 받았다.

1954년 디엔비엔푸 전투에서 프랑스군이 대패해 제네바 협정으로 제1차 인도차이나 전쟁이 끝나고 베트남 통일을 위한 선거가 계획되자, 6월 26일 가족들과 함께 남베트남으로 귀국했다. 이후 바오다이 황제는 응오딘지엠을 베트남국의 수상으로 임명했다. 바오다이 황제는 “지엠의 완강한 반공주의가 워싱턴의 냉전 투사들에게 호소력을 발휘할지도 모른다는 생각에서 지엠을 총리로 임명했다.”고 한다.[191] 이 과정에서 남베트남에 대한 미국의 정책은 ‘바오다이를 통한 해결’에서 ‘응오딘지엠을 통한 해결’로 바뀌었다.

1954년 10월, 응오딘지엠은 북베트남에서 20만 명의 난민을 남베트남으로 이주시키는 정책을 추진했다. 미국의 지원을 받아 정치적 기반을 형성했으며, 특히 가톨릭 신자들의 이주를 장려하여 북베트남 가톨릭 신자의 60%가 남베트남으로 이동했다.[83]

이 과정에서 바오다이의 베트남은 혼란과 북베트남과의 분쟁으로 약화되었고, 프랑스 역시 바오다이가 축출되기를 바랐다. 당시 남베트남에서 가장 강력한 군사 조직이었던 프랑스 원정군을 대신하여 남베트남 육군 부대가 조직되었다.

밀러에 따르면, 지엠은 민주주의를 유교와 가톨릭이라는 자신의 이중 정체성에 뿌리를 둔 "특정한 도덕적 의무감에 기반한 사회적 정신"으로 정의했다.[83] 그는 유교와 가톨릭 가치가 아시아 국가의 정치, 통치, 사회 변화 문제를 해결하는 데 적합하다고 보았다.[83] 지엠은 식민지 이후 베트남이 민주 국가가 되어야 하지만, 베트남 민주주의는 유럽과 미국의 개념이 아닌 식민지 이전 모델에서 발전해야 한다고 주장했다.[84] 그는 응우옌 왕조 시대 베트남의 도덕적 규범이 유교의 천명 개념에 따라 "백성에게" 기반을 두고 있었다고 주장하며, 이를 "토착 베트남 민주주의 전통"으로 간주하고 베트남 민주주의의 기반으로 삼고자 했다.[85]

지엠의 인격주의 이념은 개인의 자기 계발이 지역 사회와 더 넓은 사회와의 협력을 의미한다는 유교적 개념의 영향을 받았다. 그는 에마뉘엘 무니에의 저서에서 영감을 받아 자신의 인격주의 이념을 개인주의와 집단주의 모두에 대한 대안인 공동체주의의 "제3의 길"로 간주했다.[86] 그는 민주주의가 시민에게 부여하는 시민의 자유는 개인 자신이 아닌 각 사람의 공동체에 봉사하는 "집단적 사회 개선"에 봉사해야 한다고 주장했다.[86]

1955년, 지엠은 "민주주의는 무엇보다도 마음가짐, 우리 자신과 다른 사람 모두에 대해 인간을 존중하는 삶의 방식"이라고 썼다. 1956년, 그는 민주주의가 공동체 의식과 상호 책임감을 키워야 한다고 주장하며, 베트남 민주주의를 본질적으로 공동체주의적이고 개인주의적이지 않다고 정의했다.

1955년 여름과 가을, 지엠 정부는 바오다이의 운명을 결정하기 위해 국민투표를 실시했다. 밀러는 지엠이 자신의 민주적 자격을 높이기 위해 국민투표를 조직하기로 결정했다고 강조한다. 새 정부는 바오다이의 명성을 실추시키기 위해 중상모략과 대규모 지지 집회를 열었다. 국민투표는 비밀 투표가 아니었고, 유권자들은 지엠과 바오다이의 사진이 인쇄된 투표용지를 절반으로 찢어 선호하는 후보가 있는 조각을 투표함에 넣어야 했기 때문에 모든 사람에게 자신의 선택이 보였다.[87] 밀러는 국민투표가 지엠의 민주주의 이해의 편협함을 드러낸다고 지적한다. 지엠은 압도적인 승리를 "시민들이 공통의 도덕적 정신을 받아들인다"는 자신의 민주주의 관점과 일치한다고 주장했다.[88]

1956년 3월 4일, 제1차 국회의원 선거가 실시되었다. 밀러에 따르면, 이 선거는 국민투표보다 훨씬 자유롭고 공정했으며, 일부 정부 후보는 독립 후보 및 반대파 후보와 의석을 놓고 치열하게 경쟁했다. 비정부 후보는 선거운동을 허용받았지만, 정부는 공산주의자나 다른 '반란' 집단과 연관된 것으로 간주되는 후보를 금지할 권리를 유지했고, 선거운동 자료는 심사를 받았다. 그러나 밀러는 일부 지역에서는 경찰의 협박과 군의 존재로 인해 야당 후보들이 철수했다고 지적한다.[89] 지엠은 손으로 고른 위원회가 헌법 초안을 작성하도록 하는 대신 해산하고, 국회의원들이 헌법을 만들도록 했다. 국민혁명운동이 의회를 장악했지만, 소수의 야당 인사들도 의석을 차지했다.[65]

그러나 지엠의 "민주적 일인 통치" 체제는 어려움에 직면했다. 1959년 8월, 남베트남 의회 선거가 치러졌다. 신문은 독립 후보나 그들의 정책을 발표할 수 없었고, 5명 이상이 참석하는 정치 집회는 금지되었다. 정부 지원 반대자들과 경쟁한 후보들은 괴롭힘과 협박을 당했다. 농촌 지역에서는 출마한 후보들이 사형을 선고받는 베트콩과의 공모 혐의를 받아 위협을 받았다. 정부의 가장 눈에 띄는 비평가인 판꽝단은 출마가 허용되었지만, 그의 선거구에 투표를 위해 8,000명의 베트남 공화국군 사복 경찰이 배치되었음에도 불구하고, 6대 1의 비율로 승리했다. 정권이 승인한 후보에게 투표하도록 군인을 버스로 실어 나르는 일이 전국적으로 발생했다. 새로운 의회가 소집되자 단은 체포되었다.[90]

1961년 5월, 미국의 부통령 린든 B. 존슨이 사이공을 방문하여 지엠을 "아시아의 윈스턴 처칠"이라고 선언하고, 공산주의자들에게 저항할 수 있는 전투력을 형성하는 데 더 많은 지원을 약속했다.[91]

2. 3. 1. 망명과 귀국

1950년 바오다이의 괴뢰 정부와 뜻이 맞지 않아 미국으로 망명하여 미국의 지지를 받았다.[191] 한국 전쟁 당시 UN군에 남베트남군 일부를 파병하였으며, 1951년 딘 애치슨과 관계를 맺었다.1953년 대한민국의 이승만 대통령을 방문하고, 중화민국의 장제스 등을 방문하는 등 반공외교 활동을 하였다. 1953년 9월에는 대한민국으로부터 건국훈장 중장을 받았다. 1954년 디엔비엔푸 전투에서 프랑스군이 대패해 제네바 협정으로 제1차 인도차이나 전쟁의 종전이 보이는 가운데 베트남 통일을 위한 선거가 계획되어 6월 26일 가족들과 함께 남베트남으로 귀국했다. 이후 프랑스의 꼭두각시 황제였던 바오다이 황제는 귀국한 응오딘지엠을 베트남국의 수상으로 임명했다. 바오다이 황제의 말에 따르면, “지엠의 완강한 반공주의가 워싱턴의 냉전 투사들에게 호소력을 발휘할지도 모른다는 생각에서 지엠을 총리로 임명했다.”고 한다.[191] 이 과정에서 남베트남에 대한 미국의 정책은 ‘바오다이를 통한 해결’에서 ‘응오딘지엠을 통한 해결’로 교체되었다.

2. 3. 2. 권력 통합

1954년 10월, 응오딘지엠은 북베트남에서 20만 명의 난민을 남베트남으로 이주시키는 정책을 추진했다. 미국의 지원을 받아 정치적 기반을 형성했으며, 특히 가톨릭 신자들의 이주를 장려하여 북베트남 가톨릭 신자의 60%가 남베트남으로 이동했다.[83]이 과정에서 바오다이의 베트남은 혼란과 북베트남과의 분쟁으로 약화되었고, 프랑스 역시 바오다이가 축출되기를 바랐다. 당시 남베트남에서 가장 강력한 군사 조직이었던 프랑스 원정군을 대신하여 남베트남 육군 부대가 조직되었다.

밀러에 따르면, 지엠은 민주주의를 유교와 가톨릭이라는 자신의 이중 정체성에 뿌리를 둔 "특정한 도덕적 의무감에 기반한 사회적 정신"으로 정의했다.[83] 그는 유교와 가톨릭 가치가 아시아 국가의 정치, 통치, 사회 변화 문제를 해결하는 데 적합하다고 보았다.[83] 지엠은 식민지 이후 베트남이 민주 국가가 되어야 하지만, 베트남 민주주의는 유럽과 미국의 개념이 아닌 식민지 이전 모델에서 발전해야 한다고 주장했다.[84] 그는 응우옌 왕조 시대 베트남의 도덕적 규범이 유교의 천명 개념에 따라 "백성에게" 기반을 두고 있었다고 주장하며, 이를 "토착 베트남 민주주의 전통"으로 간주하고 베트남 민주주의의 기반으로 삼고자 했다.[85]

지엠의 인격주의 이념은 개인의 자기 계발이 지역 사회와 더 넓은 사회와의 협력을 의미한다는 유교적 개념의 영향을 받았다. 그는 에마뉘엘 무니에의 저서에서 영감을 받아 자신의 인격주의 이념을 개인주의와 집단주의 모두에 대한 대안인 공동체주의의 "제3의 길"로 간주했다.[86] 그는 민주주의가 시민에게 부여하는 시민의 자유는 개인 자신이 아닌 각 사람의 공동체에 봉사하는 "집단적 사회 개선"에 봉사해야 한다고 주장했다.[86]

1955년, 지엠은 "민주주의는 무엇보다도 마음가짐, 우리 자신과 다른 사람 모두에 대해 인간을 존중하는 삶의 방식"이라고 썼다. 1956년, 그는 민주주의가 공동체 의식과 상호 책임감을 키워야 한다고 주장하며, 베트남 민주주의를 본질적으로 공동체주의적이고 개인주의적이지 않다고 정의했다.

1955년 여름과 가을, 지엠 정부는 전 황제 바오다이의 운명을 결정하기 위해 국민투표를 실시했다. 밀러는 국민투표가 에드워드 랜즈데일에 의해 제안되었다는 일반적인 믿음에도 불구하고, 지엠이 자신의 민주적 자격을 높이기 위해 국민투표를 조직하기로 결정했다고 강조한다. 새 정부는 바오다이의 명성을 실추시키기 위해 중상모략과 대규모 지지 집회를 열었다. 국민투표는 비밀 투표가 아니었고, 유권자들은 지엠과 바오다이의 사진이 인쇄된 투표용지를 절반으로 찢어 선호하는 후보가 있는 조각을 투표함에 넣어야 했기 때문에 모든 사람에게 자신의 선택이 보였다.[87] 밀러는 국민투표가 지엠의 민주주의 이해의 편심적인 본질을 드러낸다고 지적한다. 지엠은 압도적인 승리를 "시민들이 공통의 도덕적 정신을 받아들인다"는 자신의 민주주의 관점과 일치한다고 주장했다.[88]

1956년 3월 4일, 제1차 국회의원 선거가 실시되었다. 밀러에 따르면, 이 선거는 국민투표보다 훨씬 자유롭고 공정했으며, 일부 정부 후보는 독립 후보 및 반대파 후보와 의석을 놓고 치열하게 경쟁했다. 비정부 후보는 선거운동을 허용받았지만, 정부는 공산주의자나 다른 '반란' 집단과 연관된 것으로 간주되는 후보를 금지할 권리를 유지했고, 선거운동 자료는 심사를 받았다. 그러나 밀러는 일부 지역에서는 경찰의 협박과 군의 존재로 인해 야당 후보들이 철수했다고 지적한다.[89] 지엠은 손으로 고른 위원회가 헌법 초안을 작성하도록 하는 대신 해산하고, 국회의원들이 헌법을 만들도록 했다. 국민혁명운동이 의회를 장악했지만, 소수의 야당 인사들도 의석을 차지했다.[65]

그러나 지엠의 "민주적 일인 통치" 체제는 어려움에 직면했다. 1959년 8월, 남베트남 의회 선거가 치러졌다. 신문은 독립 후보나 그들의 정책을 발표할 수 없었고, 5명 이상이 참석하는 정치 집회는 금지되었다. 정부 지원 반대자들과 경쟁한 후보들은 괴롭힘과 협박을 당했다. 농촌 지역에서는 출마한 후보들이 사형을 선고받는 베트콩과의 공모 혐의를 받아 위협을 받았다. 정부의 가장 눈에 띄는 비평가인 판꽝단은 출마가 허용되었지만, 그의 선거구에 투표를 위해 8,000명의 베트남 공화국군 사복 경찰이 배치되었음에도 불구하고, 6대 1의 비율로 승리했다. 정권이 승인한 후보에게 투표하도록 군인을 버스로 실어 나르는 일이 전국적으로 발생했다. 새로운 의회가 소집되자 단은 체포되었다.[90]

1961년 5월, 미국의 부통령 린든 B. 존슨이 사이공을 방문하여 지엠을 "아시아의 윈스턴 처칠"이라고 선언하고, 공산주의자들에게 저항할 수 있는 전투력을 형성하는 데 더 많은 지원을 약속했다.[91]

2. 4. 남베트남의 총통

1955년 10월 26일, 국민 투표를 통해 바오다이를 몰아내고 남베트남 공화국을 선포하면서 국가 원수가 되었다.[182] 이 선거는 조작되었을 가능성이 매우 높다.[183] 응오딘지엠은 공산주의를 극도로 혐오했으며, 지주, 로마 가톨릭교회 세력, 해외 유학파 출신 지식인, 군부, 경찰을 기반으로 강력한 반공주의 정치를 폈다. 또한 학문과 예술 작품에 대한 검열을 강화하여 반체제적이거나 지나친 자유를 외치는 서적, 학문, 작품을 탄압하고 단속했다.응오딘지엠 대통령 재임 기간 동안, 가톨릭과 유교적 가치에 따라 사이공 사회를 개혁하는 프로그램을 시행했다. 매음굴과 아편굴은 폐쇄되었고, 이혼과 낙태는 불법화되었으며, 간통법이 강화되었다.[92] 국립기술센터를 설립하고, 사이공 대학교(1956년), 후에 대학교(1957년), 달랏 대학교(1957년) 등 많은 학교와 대학교를 설립했다.[93]

1957년 응오딘지엠은 미국의 존 포스터 덜레스 국무장관과 드와이트 아이젠하워 대통령을 만나기 위해 워싱턴 D.C.를 방문하여 미국과의 관계가 더욱 긴밀해졌다. 같은 해 오스트레일리아와 미국을 방문해 '''자유 세계의 지도자'''로 환영받았다.[153] 1953년과 1957년에는 대한민국을 방문하였고, 1958년에는 이승만 대통령이 남베트남을 방문하여 응오딘지엠과 회담을 가졌다.[157] 중화민국의 장제스와도 수시로 교류하며 협력을 다짐했다.[157]

응오딘지엠 정권은 일본과 전쟁 배상금 인정을 위한 외교 관계를 수립, 1959년 4900만달러 (2023년 기준 5.14억달러)의 배상 협정을 체결했다.[157] 대한민국, 중화민국, 필리핀, 태국, 라오스, 말레이시아 연방 등 공산주의 위협을 공통으로 인식한 국가들과 우호적인 관계를 수립했다.[157]

1957년 응오딘지엠은 경제 박람회 방문 중 가까운 거리에서 한 공산당 간부에게 저격을 받았으나 살아남았고, 1960년 쿠데타 미수 사건도 있었다. 1962년 2월 22일 미군은 응오딘지엠을 제거하면 상황을 더 유리하게 만들 수 있다고 발언했고, 공군에 의한 독립궁 폭격 사건이 발생했지만 응오딘지엠은 살아남았다.[112][113][114]

응오딘지엠은 집권 초기 토지개혁 공약을 이행하지 않고 지주와 기독교 세력의 지지를 얻으려 했다. 1956년 미국의 압력으로 토지를 1.15km2로 제한하는 법령을 발표했지만, 대부분의 지주는 재산을 가족에게 양도하여 이를 피했다. 그 결과 남베트남 토지의 13%만이 분배되고 세입자 10%가 높은 비용으로 토지를 얻었으며, 인구의 10%가 토지 55%를 차지했다. 이는 농민들의 불만을 야기했고, 공산주의 세력이 확장될 빌미를 제공했다.[97]

응오딘지엠은 베트남 인구의 70~90%가 믿는 불교를 차별하였다.[116][117][118][119][120][121][122] 그는 공공 서비스와 국방에 걸쳐 가톨릭 교인에게만 토지 할당, 사업 특혜, 세금 감면 정책 등을 펼쳤으며,[124] 베트콩 게릴라를 격퇴하기 위해 마을별로 총기를 배포할 때 가톨릭으로 개종하지 않으면 배급하지 않았다. 가톨릭 교회 신자들은 남베트남에서 가장 많은 토지를 소유했고, 토지 개혁에서도 면제되었다.[132]

1963년 남베트남 정권과 불교 간의 관계는 최악으로 치달았다. 1963년 5월 응오딘지엠의 형이 꽝빈성의 대주교로 임명되자 석가탄신일을 금지했고 승려들에 대한 총격 사건이 발생하여, 틱꽝득 승려가 분신으로써 불교 탄압에 항의하는 시위가 일어났다. 1963년 6월 3일 꽝빈성에서 시위대가 댐으로 이동하던 중 화학 공격을 받았고, 6월 11일 불교 승려 틱꽝득의 분신 자살 사건이 발생했다.

틱꽝득의 분신 자살은 세계적으로 보도되었고, 이는 쿠데타의 도화선이 되었다.

2. 4. 1. 베트남 공화국의 성립

1955년 10월 26일, 국민 투표를 통해 바오다이를 몰아내고 국가 원수가 되면서 남베트남 공화국을 선포하고 분단이 굳어지기 시작했다.[182] 이 선거 결과는 조작되었을 가능성이 매우 높다.[183] 그는 공산주의를 극도로 혐오하였으며, 지주층과 로마 가톨릭교회 세력, 해외 유학파 출신 지식인, 군부, 경찰 세력을 기반으로 강력한 반공주의 정치를 폈다. 또한 학문, 예술 작품에 대한 검열을 강화하여 반체제적이거나 지나친 자유를 외치는 서적, 학문, 작품에 대한 검열과 탄압, 단속 정책을 폈다.응오딘지엠 대통령 재임 기간 동안, 그는 가톨릭과 유교적 가치에 따라 사이공 사회를 개혁하기 위한 프로그램을 시행했다. 매음굴과 아편굴은 폐쇄되었고, 이혼과 낙태는 불법화되었으며, 간통법이 강화되었다.[92] 또한, 응오딘지엠 정부는 국립기술센터를 설립하고, 사이공 대학교(1956년), 후에 대학교(1957년), 달랏 대학교(1957년) 등 많은 학교와 대학교를 설립했다.[93]

2. 4. 2. 공산주의 탄압 정책

응오딘지엠은 남베트남에서 까오다이나 호아하오와 같은 토착 세력들을 축출하고, 제1차 인도차이나 전쟁 이후 제네바 협정에 따라 총선을 기다리던 베트민에 대한 탄압을 가속화했다.[105] 베트민이 총선을 위해 만들어 놓은 위원회 사무실들을 폐쇄했으며, 이에 따라 전직 베트민 인사들도 탄압받았다. 당시 남베트남에는 대략 10만에서 15만 명에 이르는 베트민 동조자들이 있었는데, 이들 또한 응오딘지엠에 의하여 탄압받았다.[105]1957년 응오딘지엠은 미국의 존 포스터 덜레스 국무장관과 드와이트 아이젠하워 대통령을 만나기 위해 워싱턴 D.C.를 방문했고 이로써 미국과의 관계가 더욱 긴밀해졌다.

또한 독재정치의 특징인 막강한 족벌인사를 동원해 동생들은 비밀 경찰 지휘관으로 임명되었고, 다른 형제는 영국 대사, 꽝빈성의 대주교 등으로 임명되었다. 또한 외국 은행에 널린 재산과 라오스를 통한 불법 밀수 등을 이용해 미국과 무역을 해 막대한 이익을 챙겼고, 가톨릭 교회에 대한 농장, 토지, 부동산, 임대 주택 및 고무 농장 등을 지원하여 교회를 지지세력으로 만들었다.

1957년 응오딘지엠은 경제 박람회 방문 중 가까운 거리에서 한 공산당 간부의 저격을 받았으나 살아남았고 1960년 쿠데타 미수 사건까지 발생했다. 1962년 2월 22일 미군은 독재자 응오딘지엠을 죽일 수만 있다면 상황을 더 유리하게 만들 수 있다는 발언을 했고 공군에 의한 독립궁 폭격 사건이 발생했지만 응오딘지엠은 살아남았다.[112][113][114]

디엠의 주요 내부 안보 조치는 위협, 처벌 및 협박이었다.[105] 그의 정권은 1956년 450명이 넘는 남베트남 관리들의 암살을 포함한 북베트남과 공산주의자들의 파괴 활동에 대응하여 수만 명의 공산주의자 용의자들을 "정치 재교육 센터"에 수감했다.[106] 1956년 "반공산주의 규탄 캠페인" 이후, 디엠은 국가와 공공 질서에 위협이 되는 사람들을 투옥하거나 가택 연금하는 6호 조례를 발표했다.[109]

그럼에도 불구하고 디엠의 강경 정책은 남베트남 여러 곳에서 공포와 불만을 야기했고, 대테러 작전 방식 측면에서 미국과의 관계에 부정적인 영향을 미쳤다.[105] 1957년 2월 22일, 디엠이 부온마투엇(Buôn Ma Thuột)의 농업 박람회에서 연설을 할 때, 하민치(Hà Minh Tri)라는 공산주의자가 대통령을 암살하려고 시도했다. 그는 디엠에게 접근하여 근거리에서 권총을 발사했지만 빗나가 토지개혁 담당 장관의 왼팔에 맞았다.[110]

2. 4. 3. 국제 외교

1957년 응오딘지엠은 오스트레일리아와 미국을 방문해 '''자유 세계의 지도자'''로 환영받았다.[153] 1953년과 1957년에는 대한민국을 방문하였고, 1958년에는 이승만 대통령이 남베트남을 방문하여 응오딘지엠과 회담을 가졌다.[157] 중화민국의 장제스와도 수시로 교류하며 협력을 다짐했다.[157]응오딘지엠 정권은 일본과 전쟁 배상금 인정을 위한 외교 관계를 수립, 1959년 4900만달러 (2023년 기준 5.14억달러)의 배상 협정을 체결했다.[157] 대한민국, 중화민국, 필리핀, 태국, 라오스, 말레이시아 연방 등 공산주의 위협을 공통으로 인식한 국가들과 우호적인 관계를 수립했다.[157]

2. 4. 4. 토지 정책

응오딘지엠은 집권 초기 토지개혁 실시 공약을 이행하지 않고 지주층과 기독교 세력의 지지를 얻으려 했다. 1946년부터 1954년까지 프랑스의 제1차 인도차이나 전쟁 기간 동안 남베트남에서는 지주들이 토지의 50~70%를 차지했고, 메콩강 유역에서는 0.025%의 지주가 전체 토지의 40%를 차지했다.[97]이 때문에 토지 문제를 둘러싸고 농민과 지주들 사이의 갈등이 발생했다. 1956년 미국의 압력으로 토지를 1.15km2로 제한하는 법령을 발표했지만, 대부분의 지주는 재산을 가족에게 양도해 이를 피할 수 있었다. 중국과 타이완인들은 한도의 30배를 넘는 토지를 면제받았고, 가톨릭 교회는 1500km2에 달하는 토지를 차지했다.[97]

그 결과 남베트남의 토지 중 단 13%만이 분배되고 세입자 10%가 높은 비용으로 토지를 얻을 수 있었다. 그리고 인구의 10%가 토지 55%를 차지했다. 이는 농민들의 불만을 야기했고, 공산주의 세력이 확장될 빌미를 제공했다.[97]

2. 4. 5. 불교 차별과 탄압

응오딘지엠은 베트남 인구의 70~90%가 믿는 불교를 차별하였다.[116][117][118][119][120][121][122] 그는 공공 서비스와 국방에 걸쳐 오로지 가톨릭 교인들에 대해서만 토지 할당, 사업 특혜, 세금 감면 정책 등을 펼쳤으며,[124] 베트콩 게릴라를 격퇴하기 위해 마을별로 총기를 배포할 때 가톨릭으로 개종하지 않는 경우 배급하지 않았다. 어떤 지역에서는 군대의 포격으로 불교 절들이 파괴, 철거되고, 몇몇 불교 마을 역시 철거되었다.[126] 가톨릭 교회 신자들은 남베트남에서 가장 많은 토지를 소유했고, 토지 개혁에서도 면제되었다.[132]1963년 남베트남 정권과 불교 간의 관계는 최악으로 치달았다. 1963년 5월에 응오딘지엠의 형이 꽝빈성의 대주교로 임명되자 석가탄신일을 금지했고 승려들에 대한 총격 사건이 발생해, 이에 틱꽝득 승려가 분신으로써 불교 탄압에 항의하는 항의 시위가 일어났다.

1963년 6월 3일 꽝빈성에서 시위대가 댐으로 이동하던 중 화학 공격을 받았고, 결국 6월 11일 세계를 경악시킨 불교 승려 틱꽝득(Thich Quang Duc)의 분신 자살 사건이 발생했다.

2. 4. 6. 틱꽝득의 분신 자살과 쿠데타

1963년 5월, 응오딘지엠의 형이 꽝빈성의 대주교로 임명되자 석가탄신일이 금지되었고, 승려들에 대한 총격 사건이 발생했다. 이에 틱꽝득 승려가 분신으로써 불교 탄압에 항의하는 시위를 일으켰다.[192]6월 3일 꽝빈성에서 시위대가 댐으로 이동하던 중 화학 공격을 받았고, 6월 11일 불교 승려 틱꽝득(Thich Quang Duc)의 분신 자살 사건이 발생했다.

틱꽝득의 분신 자살은 세계적으로 보도되었고, 이를 촬영한 말콤 브라운은 퓰리처 상을 수상했다. 국제사회에 응오딘지엠 정권에 대한 여론은 악화되었으며, 이는 쿠데타의 도화선이 되었다. 뒤이어 8월 사이공에 있는 사리사를 공격해 승려 30명을 살해하고 민간인 200명과 승려 1400명을 체포했다. 또한 시위대에 대한 경찰의 발포로 9명이 목숨을 잃기도 했으며, 옛 베트남의 수도였던 후에에서는 1만 명이 이에 항의하는 시위를 벌였다.[192]

이 기간 동안 쩐레쑤언은 틱꽝득의 분신 자살을 "바베큐"로 비하하는 발언을 하여 세간의 지탄을 받았다. 시민단체와 무력 충돌을 벌이는 등 사회 불안이 계속되는 가운데 꽝빈성의 대학교가 폐교당하고, 학생들은 체포됐으며 공무원들의 자녀 1000명이 재교육 센터로 보내졌다. 뒤이어 외무장관 반 마누가 종교 순례를 하려다가 체포되어 사임했다.

1963년 5월 후에에서 일어난 반정부 시위에서는 경찰이 시위대에 발포하여 사망자가 발생했고, 같은 해 6월에는 틱꽝득(Thích Quảng Đức) 승려가 분신자살한 모습이 텔레비전을 통해 전 세계에 방영되어 충격을 주었다.

이에 대해 응오딘지엠 대통령의 동생인 응오딘누(Ngô Đình Nhu) 대통령 고문의 아내인 마담 누(Maddam Nhu)가 "저런 것은 단지 인간 바비큐일 뿐이다"라고 텔레비전에서 말했고, 이 발언에 대해 미국의 케네디 대통령이 격노했다고 전해진다. 이 발언은 국내는 물론 미국을 비롯한 전 세계에서 비난을 받았고, 남베트남에서는 그 후에도 승려들의 항의 분신자살이 잇따랐으며, 이에 호응하여 응오딘지엠 정권에 대한 항의 행동도 활발해졌다.

2. 5. 최후

응오딘지엠의 축출과 암살 소식을 접한 호찌민은 "미국인들이 그렇게 어리석을 줄은 상상도 못 했다"고 말했다고 전해진다.[173] 북베트남 정치국은 다음과 같이 평가했다.> 11월 1일 쿠데타의 결과는 미 제국주의자들의 계산과는 반대일 것이다… 지엠은 인민과 공산주의에 저항하는 가장 강력한 인물 중 하나였다. 혁명을 분쇄하려는 시도에서 할 수 있는 모든 일을 지엠이 수행했다. 지엠은 미 제국주의자들의 가장 유능한 앞잡이 중 하나였다… 남베트남이나 다른 나라에 망명한 반공주의자들 중에는 다른 사람들에게 복종하게 만들 만한 충분한 정치적 자산과 능력을 가진 사람이 없다. 따라서 앞잡이 정권은 안정될 수 없다. 1963년 11월 1일 쿠데타가 마지막이 아닐 것이다.[173]

지엠 암살 후 남베트남은 안정적인 정부를 수립하지 못했고 여러 차례 쿠데타가 발생했다. 미국은 남베트남 정부에 계속 영향력을 행사했지만, 이 사건은 북베트남이 남베트남을 "식민주의 지지자"로 묘사하려는 시도를 강화시켰다.[174]

2. 5. 1. 군사 쿠데타와 저항

사회 불안이 악화되는 가운데, 응오딘지엠이 직접 장군으로 임명한 즈엉반민은 응우옌칸, 응우옌까오끼, 응우옌반티에우, 돈 댓 딘 등을 포섭하여 쿠데타를 일으켰다. 해병대 2개 대대와 공수부대까지 가담한 쿠데타군은 M-113 병력 수송차량 중대의 지원을 받는 해병대를 선봉(제1기동부대)으로 내세웠다. 또한 제6공수대대와 훈련대는 12대의 장갑차량 지원을 받아 제2기동부대 역할을 맡았고, 응우옌반티에우의 경호 부대인 제5사단 7연대 2대대와 9연대 2대대는 제3기동부대 역할을 맡아 사이공 장악을 시도했다. 응우옌반티에우는 곡사포로 독립궁을 공격했다. 이로써 쿠데타 세력은 약 40대의 탱크와 수많은 병력을 보유하게 되었다.[173]2. 5. 2. 쿠데타와 암살

1963년 11월 1일, 미국의 존 F. 케네디 대통령의 승인 하에 CIA의 지원을 받은 즈엉반민을 포함한 남베트남 군부가 쿠데타를 일으켰다. 쿠데타군은 남베트남 군 고위 장성들을 체포하고 독립궁을 공격, 경호 부대와 전투를 벌였다. 독립궁을 포위한 쿠데타군은 응오딘지엠에게 항복을 요구했으나, 응오딘지엠은 두 번이나 거절하며 미국으로의 망명도 거부했다. 11월 2일 새벽, 쿠데타 세력이 총공세를 펼치는 사이 응오딘지엠은 동생 응오딘누와 함께 비상 통로를 통해 중국인 거주 지역인 쩌런으로 도주했다.그러나 결국 오전 6시, 독립궁을 완전히 장악한 쿠데타 세력에게 항복했고, 장갑차에 호송되던 중 동생 응오딘누와 함께 쿠데타군에 의해 살해되었다.[173] 응오딘지엠의 축출과 암살 소식을 접한 호찌민은 "미국인들이 그렇게 어리석을 줄은 상상도 못 했다"고 말했다고 전해진다.[173] 북베트남 정치국은 다음과 같이 밝혔다.

> 11월 1일 쿠데타의 결과는 미 제국주의자들의 계산과는 반대일 것이다… 지엠은 인민과 공산주의에 저항하는 가장 강력한 인물 중 하나였다. 혁명을 분쇄하려는 시도에서 할 수 있는 모든 일을 지엠이 수행했다. 지엠은 미 제국주의자들의 가장 유능한 앞잡이 중 하나였다… 남베트남이나 다른 나라에 망명한 반공주의자들 중에는 다른 사람들에게 복종하게 만들 만한 충분한 정치적 자산과 능력을 가진 사람이 없다. 따라서 앞잡이 정권은 안정될 수 없다. 1963년 11월 1일 쿠데타가 마지막이 아닐 것이다.[173]

응오딘지엠 암살 후 남베트남은 안정적인 정부를 수립하지 못했고 여러 차례 쿠데타가 발생했다. 미국은 남베트남 정부에 계속 영향력을 행사했지만, 암살 사건은 북베트남이 남베트남을 "식민주의 지지자"로 묘사하려는 시도를 강화시켰다.[174]

3. 역대 선거 결과

4. 유산 및 평가

호찌민은 응오딘지엠의 축출과 암살에 대해 "미국인들이 그렇게 어리석을 줄은 상상도 못 했다"고 말했다고 전해진다.[173] 북베트남 정치국은 1963년 11월 1일 쿠데타가 미국의 의도와는 반대로, 응오딘지엠이 반공주의적 입장에서 가장 강력한 인물 중 하나였으며, 그의 암살로 인해 남베트남 정권이 안정될 수 없을 것이라고 평가했다.[173]

응오딘지엠 암살 이후 남베트남은 안정적인 정부를 수립하지 못하고 여러 차례 쿠데타를 겪었다. 미국은 남베트남 정부에 지속적으로 영향력을 행사했지만, 이 사건은 북베트남이 남베트남을 "식민주의 지지자"로 묘사하는 것을 강화시켰다.[174]

응오딘지엠의 통치는 권위주의와 족벌 정치, 종교 탄압으로 비판받지만, 1954년부터 1963년까지 9년간의 집권 기간 동안 북부 난민 문제 해결, 정권의 권력 확립 및 강화, 여러 종파의 진압, 국가 안정 등 여러 측면에서 긍정적인 평가를 받기도 한다. 그는 제1차 인도차이나 전쟁으로 고통받던 독립적인 남베트남을 안정시키고, 1950년대 후반 사이공에 비교적 안정적인 정부를 수립했다. 사회 질서와 치안 확립은 남베트남의 경제 회복과 교육 발전의 여건을 조성했고, 이는 국가에 봉사할 교육받은 인적 자원을 배출하는 데 기여했다.[161]

역사가 필립 캐튼은 응오딘지엠을 베트남 민족주의자로 평가하며, 미국에 대한 의존을 경계하고 "공산주의 반군만큼이나 미국을 두려워했다"고 언급했다. 키스 테일러는 응오딘지엠의 통치가 권위주의적이었지만 남베트남의 불안정한 상황을 고려할 때 필요한 것이었다고 주장한다.[181] 남베트남군은 그의 지휘 아래 전쟁과 정보 활동 모두에서 점차 경험과 기술을 쌓았고, 그의 암살은 북베트남에 유리하게 전세를 바꾸었으며, 이후 정부들은 비효율적이고 베트콩의 진격에 대한 성공적인 저항을 조직할 능력이 없음을 보여주었다. 에드워드 밀러는 응오딘지엠이 미국으로부터 매우 자율적이었으며, 주요 목표가 가족의 권력을 증대시키는 것이었다는 견해에 의문을 제기했다.[181]

1967년 응웬반티우 정권이 들어설 때까지 쿠데타가 반복되는 등 남베트남의 정치는 극도로 불안정한 상태에 빠졌다.

응오딘지엠은 해방전선을 "'''베트콩'''(越共=베트남의 공산주의자)"이라고 처음 부른 사람이다. 해방전선에는 비공산주의 성향의 구성원도 있었지만, 공산주의 정부인 북베트남에 의해 실질적으로 지배·원조받았기 때문에 이러한 지적이 완전히 틀렸다고는 할 수 없다.

참조

[1]

웹사이트

Đảo chính Ngô Đình Diệm

https://www.bbc.com/[...]

2023-11-30

[2]

Youtube

New York Hails Vietnam's President Diem (1957)

https://www.youtube.[...]

[3]

서적

The Two Viet-Nams

Praeger Publishers

[4]

서적

Unknown

[5]

서적

Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins of America's War in Vietnam, 1950–1963

Rowman & Littlefield

[6]

서적

Unknown

[7]

서적

The Two Viet-Nams

[8]

서적

Unknown

[9]

서적

Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1954–1965

Cambridge University Press

[10]

서적

Unknown

[11]

서적

Unknown

[12]

서적

Unknown

[13]

서적

Unknown

[14]

서적

Unknown

[15]

서적

Unknown

[16]

서적

Unknown

[17]

서적

The Two Viet-Nams

[18]

서적

Unknown

[19]

서적

Unknown

[20]

서적

Unknown

[21]

서적

Unknown

[22]

서적

The end of the Vietnamese monarchy

Council on Southeast Asia Studies, Yale Center for International and Area Studies

[23]

서적

Unknown

[24]

서적

Unknown

[25]

서적

Vietnamese royal in Exile: Prince Cường Để (1882–1951)

Routledge

[26]

서적

Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation

University of California Press

[27]

서적

Unknown

[28]

서적

Unknown

[29]

서적

Unknown

[30]

서적

Unknown

[31]

서적

Unknown

[32]

서적

Unknown

[33]

서적

Unknown

[34]

서적

Unknown

[35]

웹사이트

MSU Libraries

http://archives.msu.[...]

2017-11-20

[36]

서적

Fall

[37]

서적

Miller

[38]

서적

Jacobs

[39]

서적

Miller

[40]

서적

Jacobs

[41]

서적

The Vietnam Lobby

[42]

서적

Senator Mansfiled: the Extraordinary Life of a Great American Statesman and Diplomat

[43]

서적

Bên giòng lịch sử, 1940–1965

[44]

서적

Miller

[45]

서적

Miller

[46]

서적

Moyar

[47]

서적

Moyar

[48]

서적

Chapman

[49]

서적

Moyar

[50]

서적

Chapman

[51]

서적

Chapman

[52]

서적

Moyar

[53]

서적

Chapman

[54]

서적

Moyar

[55]

서적

Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam (1910s–1960s)

https://books.google[...]

Springer Nature

2019

[56]

서적

Chapman

[57]

서적

Moyar

[58]

서적

Moyar

[59]

서적

Moyar

[60]

서적

Chapman

[61]

서적

Miller

[62]

서적

Moyar

[63]

서적

Karnow

[64]

서적

Jacobs

[65]

학술지

The Viet Nam Constitution of 1956

https://www.cambridg[...]

1958-06-01

[66]

서적

Unheralded Victory: The Defeat of the Viet Cong and the North Vietnamese Army, 1961–1973

https://books.google[...]

Random House

[67]

서적

Vietnamese Communists' Relations with China and the Second Indochina War (1956–62)

https://mcfarlandboo[...]

McFarland & Company

1997

[68]

학술지

The Bao Dai Experiment

https://www.jstor.or[...]

[69]

간행물

Geneva Agreements 20–21 July 1954

United Nations

1954

[70]

서적

Taylor

[71]

서적

(제목 없음)

[72]

서적

(제목 없음)

[73]

서적

(제목 없음)

[74]

서적

(제목 없음)

[75]

서적

(제목 없음)

[76]

서적

(제목 없음)

[77]

서적

(제목 없음)

[78]

서적

(제목 없음)

[79]

서적

(제목 없음)

[80]

서적

(제목 없음)

[81]

서적

(제목 없음)

[82]

논문

Chế độ Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955–1963 Republic of Vietnam regime in South Vietnam (1955–1963)

University of Social Sciences and Humanities – Ho Chi Minh city

2011

[83]

서적

(제목 없음)

[84]

서적

(제목 없음)

[85]

서적

(제목 없음)

[86]

서적

(제목 없음)

[87]

서적

(제목 없음)

[88]

서적

(제목 없음)

[89]

서적

(제목 없음)

[90]

서적

(제목 없음)

[91]

서적

(제목 없음)

[92]

서적

Vietnam: Anatomy of a War, 1940–1975

Unwin Paperbacks

1987

[93]

웹사이트

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh - Lịch sử phát triển

http://www.hcmus.edu[...]

2023-08-30

[94]

학술지

Hearts, Minds and Công Dân Vụ: The Special Commissariat for Civic Action and Nation Building in Ngô Đình Diệm's Vietnam, 1955–1957

2011

[95]

서적

A Decade of Public Service: Nation Building during the Interregnum and Second Republic (1964–1975) in Voices from the second Republic of Vietnam (1967–1975)

Southeast Asia Program Publications

2014

[96]

서적

The Vietnam Wars

HarperPerennial

1991

[97]

서적

(제목 없음)

[98]

서적

(제목 없음)

[99]

서적

(제목 없음)

[100]

서적

(제목 없음)

[101]

서적

(제목 없음)

[102]

서적

(제목 없음)

[103]

서적

(제목 없음)

[104]

서적

(제목 없음)

[105]

서적

(제목 없음)

[106]

서적

Vietnamese Communism: Its Origins and Development

Hoover Institution Publications

[107]

문서

Kolko

[108]

문서

Jacobs, Moyar

[109]

문서

Jacobs

[110]

문서

Moyar

[111]

문서

A history of Vietnam

[112]

문서

[113]

문서

Jacobs

[114]

문서

Moyar

[115]

문서

Miller

[116]

웹사이트

The 1966 Buddhist Crisis in South Vietnam

http://www.historyne[...]

2008-03-04

[117]

문서

Gettleman

[118]

문서

Moyar

[119]

잡지

South Viet Nam: The Religious Crisis

http://www.time.com/[...]

1963-06-14

[120]

문서

Tucker

[121]

문서

Maclear

[122]

웹사이트

SNIE 53-2-63, "The Situation in South Vietnam, 10 July 1963

http://www.mtholyoke[...]

2017-11-09

[123]

학술지

Role of the Religion and Politico-Religious Organizations in the South Vietnam During Ngo Dinh Diem Period

https://depot.ceon.p[...]

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ

2017

[124]

문서

Tucker

[125]

문서

Gettleman

[126]

문서

Buttinger

[127]

뉴스

South Vietnam: Whose funeral pyre?

The New Republic

1963-06-29

[128]

문서

Warner

[129]

문서

Fall

[130]

문서

Karnow

[131]

문서

Jacobs

[132]

문서

Buttinger

[133]

뉴스

Diem's other crusade

The New Republic

1963-06-22

[134]

뉴스

Diệm and the Buddhists

New York Times

1963-06-17

[135]

문서

Moyar

[136]

문서

Miller

[137]

문서

Jarvis

[138]

문서

Miller

[139]

문서

Moyar

[140]

문서

Jacobs

[141]

서적

null

[142]

서적

null

[143]

서적

null

[144]

서적

null

[145]

서적

null

[146]

서적

null

[147]

서적

null

[148]

서적

null

[149]

서적

null

[150]

서적

null

[151]

서적

null

[152]

서적

null

[153]

서적

null

[154]

서적

null

[155]

서적

null

[156]

서적

null

[157]

서적

null

[158]

서적

null

[159]

서적

null

[160]

서적

null

[161]

서적

null

[162]

서적

null

[163]

서적

In the Jaws of History

[164]

서적

In the Jaws of History

[165]

서적

null

[166]

서적

null

[167]

서적

null

[168]

서적

Surprise, Kill, Vanish: The Secret History of CIA Paramilitary Armies, Operators, and Assassins

Little Brown and Company

2019

[169]

서적

In the Jaws of History

https://books.google[...]

Indiana University Press

[170]

뉴스

2,000 Mourn Diem at Saigon Grave

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

1970-11-03

[171]

웹사이트

Despite intimidation, South Vietnam's Diem remembered

https://www.ucanews.[...]

2017-11-03

[172]

웹사이트

Kể chuyện dời mộ ở Sài Gòn nhân Lễ Vu Lan

http://vnn.vietnamne[...]

2005-08-18

[173]

서적

Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1954–1965

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2006-08-28

[174]

서적

null

[175]

웹사이트

Darjah Kebesaran Persekutuan

https://www.istiadat[...]

2023-08-31

[176]

웹사이트

The Order of Sikatuna

https://web.archive.[...]

2023-02-18

[177]

웹사이트

แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

http://www.ratchakit[...]

1957-08-27

[178]

서적

Vietnam: the Australian War

Harper Collins

[179]

웹사이트

경무대에서 상호 훈장 수여식 후 기념촬영

https://archives.kde[...]

2024-03-20

[180]

웹사이트

總統蔣公影輯—接見外賓 (十)-文化部國家文化記憶庫

https://memory.cultu[...]

2023-08-31

[181]

웹사이트

Vietnam's Changing Historiography: Ngo Dinh Diem and America's Leadership

https://www.eiu.edu/[...]

2022-10-23

[182]

서적

現代世相風俗史年表:1945-2008

河出書房新社

[183]

서적

The Two Viet-Nams

Praeger Publishers

[184]

서적

外交

日本経済新聞社

[185]

서적

ベスト&ブライテスト

二玄社

[186]

서적

外交

日本経済新聞社

[187]

서적

Finding the Dragon Lady: The Mystery of Vietnam's Madame Nhu

PublicAffairs

[188]

방송

ベトナム戦争への道―大統領の選択

NHK

[189]

서적

CIA秘録 上巻

[190]

서적

Free Soil, Free Labor, Free Men

New York

[191]

서적

호치민 평전

[192]

서적

미국민중사 2

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com