가공 전차선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

가공 전차선은 전기 철도에 전력을 공급하기 위해 사용되는 전선 시스템으로, 고속에서 효율적인 전류 집전을 위해 접촉선의 기하학적 형상을 유지하는 것이 중요하다. 일반적으로 접촉선은 메신저 와이어 또는 캐터너리 와이어로 지지되며, 드로퍼를 통해 접촉선에 연결된다. 가선 방식은 전차선을 매다는 방식에 따라 직접 조가 방식, 카테나리 조가 방식 등으로 분류되며, 카테나리 방식은 고속 운행에 적합하다. 가공 전차선은 강풍, 낙뢰, 결빙 등의 안전 문제에 직면하며, 건널목 높이 제한, 전선 도난 등의 문제도 있다. 또한, 여러 집전 방식을 병용하는 경우도 존재하며, 1880년대에 최초로 상업화되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전력 시설 - 변전소

변전소는 전압을 변환하여 전력의 효율적인 송배전을 가능하게 하는 시설로, 다양한 종류와 설비를 갖추고 있으며 전력 시스템의 안정적인 운영에 기여한다. - 전력 시설 - 송전탑

송전탑은 고전압 전력선을 지지하는 구조물로, 국가별로 다양한 디자인과 명칭을 가지며, 강철, 콘크리트, 목재 등의 재료로 만들어지고, 건설 과정에서 지역 주민과의 갈등을 야기하기도 한다. - 배전 - 무선 전력 전송

무선 전력 전송은 전선 없이 전기 에너지를 전송하는 기술로, 전자기 유도, 자기 공진, 전자기파 등의 방식을 활용하여 전동 칫솔, 전기 자동차, 무선 통신 기기 충전 등 다양한 분야에서 사용되며 장거리 전송 연구가 진행 중이나 효율성과 안전성 확보가 필요하다. - 배전 - 단상 전력

단상 전력은 소규모 지역이나 건물에서 사용되는 교류 전력 전송 방식으로, 초기 AC 전력 시스템 구축 이후 3상 전력 공급이 어려운 곳에서 상 변환기를 사용하거나 철도 전철 시스템, 일본의 저압 배전 계통 등에서 활용된다. - 철도차량공학 - 자동 열차 운전 장치

자동 열차 운전 장치는 열차 운행을 자동 제어하는 시스템으로, 국제 표준에 따라 자동화 수준이 GoA0(수동 운전)부터 GoA4(무인 운전)까지 분류되며, 안전성 및 효율성 향상에 기여하지만 오류 및 인적 실수 가능성도 존재하여 연구 개발이 진행 중이다. - 철도차량공학 - 철도 차량

철도 차량은 선로 위를 운행하는 열차를 구성하는 차량의 총칭으로, 동력 유무, 용도 등에 따라 다양하게 분류되며, 철도안전법에 따라 내구 연한이 정해져 있다.

2. 가선의 구조

가선은 팬터그래프와 같은 집전장치를 통해 전기 철도 열차에 전력을 공급하는 시스템이다. 가선은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어진다.

- '''전차선 (Contact Wire):''' 팬터그래프와 직접 접촉하여 전력을 공급하는 전선이다.

- '''조가선 (Messenger Wire):''' 전차선을 지지하고 일정한 높이와 장력을 유지하는 전선이다.

- '''드로퍼 (Dropper):''' 조가선과 전차선을 연결하는 수직 전선이다.

- '''행어 (Hanger):''' 컴파운드 가선 방식에서 보조 조가선과 전차선을 연결하는 전선이다.

- '''지지물:''' 전주, 빔, 브래킷 등 가선을 지지하는 구조물이다.

- '''기타 설비:''' 진지금구, 곡선인도금구, 현수애자, 급전선, 급전분기장치(피더) 등이 있다.

기본적인 가선 구조는 철도 차량 등의 집전장치(팬터그래프)와 접촉하여 전력을 공급하는 트롤리선, 이를 매달거나 지지하는 행어, 드로퍼, 조가선, 현수애자, 트롤리선의 횡방향 고정을 하는 진지금구와 곡선인도금구, 이들을 지지하는 전주, 빔, 브래킷 등의 지지물로 구성되어 있다.[9]

직류 전철화 구간에서는 확실한 송전을 위해 변전소에서 “급전선(饋電線)”이 가선을 따라 설치되고, 표준으로 250m마다 급전분기장치(피더)에 의해 트롤리선에 연결된다.[9] 트롤리선을 매다는 방식이기 때문에 트롤리선의 무게에 따라 처짐이 발생하며, 지지 간격이 길고, 무게가 무겁고, 장력이 낮을수록 처짐이 커진다. 차량 속도가 낮으면 트롤리선 처짐이 다소 커도 집전장치의 트롤리선 추종성에는 문제가 없지만, 차량 속도가 높으면 집전장치(팬터그래프) 상하동이 심해져 트롤리선에서 탈선하는 등의 장애가 발생하기 쉽다. 따라서 가선에는 적절한 장력을 가할 필요가 있다.

집전장치가 트롤리선을 통과할 때는 트롤리선이 밀려 올라가고, 통과 후에는 자유진동을 일으킨 후 진동은 감쇠해 간다. 가선에는 밀어 올리는 힘의 크기를 나타내는 탄성계수가 있으며, 가선을 지지하는 지지점에서는 크고, 지지점 사이의 중간 부근, 즉 경간 중앙에서는 작기 때문에, 집전장치가 통과할 때는 지지점에서는 가선의 밀림량이 작고, 경간 중앙에서는 밀림량이 크다. 따라서 집전장치는 상하로 진동을 반복하면서 진행하게 된다.

재질은 급전선에는 경동연선과 경알루미늄 연선이 사용된다. 트롤리선에는 주로 경동트롤리선이 사용되지만, 내열성을 높인 은 함유 동트롤리선, 신칸센의 고속 구간용으로 구리에 강심을 넣은 CS트롤리선, 내마모성이 뛰어난 주석 함유 구리, 석출 강화 동합금(PHC) 트롤리선이 있다. 현수선에는 일반적으로 아연도금 강연선이 사용되지만, 급전현수식과 CS트롤리선을 사용하는 심플 카테나리 방식에서는 경동연선이 사용된다. 트롤리선의 단면 형상에는 원형, 홈이 있는 원형, 특수 형상 등이 있지만, 일본에서는 홈이 있는 원형이 사용되고 있다. 단면적은 재래선의 본선용이 110 mm2, 재래선의 측선용이 85 mm2, 신칸센용은 170 mm2가 사용되고 있으며, 인장 강도에 대한 안전율은 경동트롤리선이 2.2, CS트롤리선이 2.5이다. 또한, 트롤리선에는 흐르는 부하 전류, 저항 손실, 집전장치의 활주판의 접촉 저항, 정차 중 열차의 보조기기 사용으로 흐르는 보조기 전류에 의해 온도가 상승하기 때문에 허용 온도가 정해져 있으며, 트롤리선은 90 ℃, 다른 나전선은 100℃이다.[9]

가선은 집전장치의 활주판 마모가 편향되지 않도록 활주판에 대해 횡방향으로 사행하여 설치되며, 레일 중심에 대한 가선의 좌우 치우침을 편위라고 한다. 직선 구간에서는 진지금구를, 곡선 구간에서는 곡선인도금구를 사용하여 트롤리선과 빔, 브래킷 사이에 부착함으로써 트롤리선에 좌우 편위를 주면서 가선을 유지시킨다. 집전장치 활주판의 마찰로 트롤리선도 마모되기 때문에 트롤리선의 사용 한도가 정해져 있다. 전압이 높은 교류 전철화 구간에서는 직류 전철화 구간보다 가선을 지지하는 현수애자의 개수와 가동 브래킷과 전주 사이에 설치되어 있는 장간애자의 단수가 증가한다.[9]

가선의 트롤리선까지의 높이는 궤도 상면으로부터 5,100mm를 표준으로 하여, 재래선의 경우 최저 4,400mm에서 최고 5,400mm, 신칸센의 경우 최저 4,800mm에서 최고 5,300mm로 하고 있지만, 좁은 터널 내(협소 건축한계 터널, 강체가선 구간, 미니 지하철)에서는 이보다 낮아지는 경우가 있다. 사쿠라마치 사고 이후 가선 단선에 의한 열차 화재 사고를 방지하기 위해 접힌 집전장치와 가선과의 거리를 직류 1500V의 경우 250mm 이상(미니 지하철에서는 150mm)으로 하거나 차량 지붕을 절연체로 덮는 것이 정해져 있다. 트롤리선의 편위는 곡선에서의 가선 편위 등도 관련하여 궤도 중심으로부터 좌우 최대 250mm(신칸센은 300mm)로 하고 있다. 집전장치와 트롤리선 사이의 고저차는 적은 것이 바람직하며, 고저차를 가선의 지지점 간격으로 나눈 값에서 본선은 3/1000 이하, 측선은 15/1000 이하가 되도록 하고 있다.[9]

2. 1. 전차선 (Contact Wire)

전기 철도 열차는 팬터그래프나 집전봉 등의 집전장치를 통해 전력을 공급받는다. 이 장치는 전차선 하부에 접촉하여 전력을 공급하는데, 빠른 속도로 효율적으로 전력을 공급하기 위해서는 전차선과 집전장치 사이의 접촉이 기하학적으로 일정한 한계 내에 있어야 한다.[26]고속에서 효율적인 전류 집전을 위해서는 접촉선의 기하학적 형상을 정해진 범위 내에 유지해야 한다. 이는 일반적으로 접촉선을 ''메신저 와이어'' 또는 ''캐터너리''라고 알려진 두 번째 와이어로 지지하여 달성된다. 이 와이어는 두 지점 사이에 늘어진 와이어의 자연적인 경로인 현수선을 근사하며, 따라서 이 와이어 또는 때로는 전체 시스템을 설명할 때 "캐터너리"라는 용어를 사용한다. 이 와이어는 "드로퍼" 또는 "드롭 와이어"라고 알려진 수직 와이어를 통해 접촉선에 일정한 간격으로 부착된다. 도르래, 링크 또는 클램프를 통해 구조물에서 정기적으로 지지된다. 전체 시스템은 기계적인 장력을 받는다.[26]

팬터그래프가 접촉선 아래를 따라 움직일 때, 팬터그래프 상단의 탄소 인서트가 시간이 지남에 따라 마모된다. 직선 구간에서 접촉선은 각 지지대에서 다음 지지대로 중앙의 좌우로 약간 지그재그로 배치되어 인서트가 고르게 마모되도록 하여 노치가 생기는 것을 방지한다. 곡선 구간에서는 지지대 사이의 "직선" 와이어로 인해 열차가 곡선을 따라 주행할 때 접촉점이 팬터그래프 표면을 가로지르게 된다. 팬터그래프 헤드를 가로지르는 접촉선의 움직임을 "스윕"이라고 한다.

지그재그 형태의 가선은 트롤리 폴에는 필요하지 않다. 트램웨이에는 메신저 와이어가 없는 접촉선이 사용된다.

차량 기지 구역은 일반적으로 단일 와이어만 가지고 있으며 "단순 장비" 또는 "트롤리 와이어"로 알려져 있다. 가선 시스템이 처음 고안되었을 때, 양호한 전류 집전은 단일 와이어를 사용하여 저속에서만 가능했다. 더 높은 속도를 가능하게 하기 위해 두 가지 유형의 추가 장비가 개발되었다.

- 스티치 장비는 각 지지 구조물에 메신저/캐터너리 와이어의 양쪽에 종단되는 추가 와이어를 사용한다.

- 복합 장비는 메신저/캐터너리 와이어와 접촉선 사이에 "보조"라고 알려진 두 번째 지지 와이어를 사용한다. 드로퍼는 메신저 와이어에서 보조 와이어를 지지하고, 추가 드로퍼는 보조 와이어에서 접촉선을 지지한다. 보조 와이어는 전도성이 더 높지만 내마모성이 낮은 금속으로 만들 수 있어 전송 효율이 향상된다.

초기 드로퍼 와이어는 캐터너리와 접촉선을 전기적으로 연결하지 않고 접촉선을 물리적으로 지지했다. 현대 시스템은 전류를 전달하는 드로퍼를 사용하여 별도의 와이어가 필요 없게 한다.

옛 소련에서는 다음과 같은 종류의 전선/케이블이 사용되었다.[2] 접촉선에는 우수한 전도율을 보장하기 위해 냉간 인발된 고체 구리(solid copper)가 사용되었다. 전선은 둥글지 않고 측면에 홈이 있어서 지지선(hanger)을 부착할 수 있었다. 크기는 (단면적 기준) 85, 100 또는 150 mm2였다. 전선의 강도를 높이기 위해 0.04%의 주석을 첨가할 수도 있었다. 전선은 아크에 의해 발생하는 열에 견딜 수 있어야 하므로 열적 방법으로 이러한 전선을 이어붙여서는 안 된다.

슬로베니아에서는 3 kV 시스템을 사용하는데, 접촉선의 표준 크기는 100 및 150 mm2이다.[4]

영국과 EU 국가에서는 접촉선이 일반적으로 다른 금속과 합금된 구리로 만들어진다. 크기에는 80, 100, 107, 120 및 150 mm2의 단면적이 포함된다. 일반적인 재료에는 일반 및 고강도 구리, 구리-은, 구리-카드뮴, 구리-마그네슘 및 구리-주석이 있으며, 각각 접촉선 상단 부분을 따라 독특한 식별 홈으로 식별할 수 있다. 이러한 홈은 상단 부분의 호(arc)에서 개수와 위치가 다르다.[5] 구리는 우수한 전도성으로 인해 선택되며, 다른 금속은 인장 강도를 높이기 위해 첨가된다.

2. 2. 조가선 (Messenger Wire)

조가선(Messenger Wire)은 전차선을 지지하고 일정한 높이와 장력을 유지하는 역할을 한다. 일반적으로 아연도금 강연선이 사용되지만, 급전 가선 방식에서는 경동연선이 사용되기도 한다.팬터그래프나 집전장치를 통해 전력을 공급받는 전기 철도 열차는 빠른 속도로 효율적으로 전력을 공급받기 위해 전차선과 집전장치 사이의 접촉이 기하학적으로 일정한 한계 내에 있어야 한다. 이를 위해 접촉선 위에 조가선을 설치하여 전차선을 지지한다.

고속에서 효율적인 전류 집전을 위해서는 접촉선의 기하학적 형상을 정해진 범위 내에 유지해야 한다. 이는 일반적으로 접촉선을 ''메신저 와이어'' 또는 ''캐터너리''라고 알려진 두 번째 와이어로 지지하여 달성된다. 이 와이어는 두 지점 사이에 늘어진 와이어의 자연적인 경로인 현수선을 근사하며, 따라서 이 와이어 또는 때로는 전체 시스템을 설명할 때 "캐터너리"라는 용어를 사용한다. 조가선은 "드로퍼" 또는 "드롭 와이어"라고 알려진 수직 와이어를 통해 접촉선에 일정한 간격으로 부착된다.[26] 또한 도르래, 링크 또는 클램프를 통해 구조물에서 정기적으로 지지된다.[26] 전체 시스템은 기계적인 장력을 받는다.

초기 드로퍼 와이어는 조가선과 접촉선을 전기적으로 연결하지 않고 접촉선을 물리적으로 지지했다. 현대 시스템은 전류를 전달하는 드로퍼를 사용하여 별도의 와이어가 필요 없게 한다.

2. 3. 드로퍼 (Dropper)

드로퍼는 조가선과 전차선을 연결하는 수직 와이어로, 전차선을 일정한 간격으로 지지하여 팬터그래프와 전차선 사이의 안정적인 접촉을 유지하는 역할을 한다.[26] 초기 드로퍼는 전차선을 물리적으로 지지하는 역할만 했지만, 현대 시스템에서는 전류를 전달하는 드로퍼를 사용하여 별도의 와이어가 필요하지 않다. 일부 복합 가선 방식에서는 드로퍼가 조가선에서 보조 조가선을 지지하고, 추가 드로퍼가 보조 조가선에서 전차선을 지지하여 전송 효율을 높이기도 한다.2. 4. 행어 (Hanger)

행어는 드로퍼와 유사한 역할을 하지만, 주로 컴파운드 가선 방식에서 보조 조가선과 전차선을 연결하는 데 사용된다.2. 5. 지지물

가선을 지지하는 구조물에는 전주, 빔, 브래킷 등이 있다. 전주는 목주, 콘크리트주, 철주(조합주, 강관주, H형강주) 등이 사용된다. 빔은 고정 빔(V트러스, 바구니형, 강관, 크로스 등)과 스팬선 빔 등으로 나뉜다. 브래킷은 가동 브래킷과 고정 브래킷으로 구분된다.[26]전주는 설치 간격이 50m 정도이지만, 곡선 구간 등에서는 짧아진다.

현수애자, 현수선, 트롤리선을 매달거나 지지하는 방식에는 2개 이상의 기둥으로 고정하는 빔식과 1개의 전주에 직접 부착하는 브래킷식이 있다. 빔에는 고정 빔(V트러스, 바구니형, 강관, 크로스 등), 스팬선 빔 등이 있다. 브래킷식에서 기둥에 부착된 금구를 중심으로 자유롭게 회전하여 가선의 이동에 따라 움직이는 것을 가동 브래킷이라고 하며, 움직이지 않는 것을 고정 브래킷이라고 한다.

2. 6. 기타 설비

진지금구와 곡선인도금구는 트롤리선(전차선)의 좌우 위치를 조정하고 유지하는 데 사용된다.[9] 직선 구간에서는 진지금구를, 곡선 구간에서는 곡선인도금구를 사용하여 트롤리선과 빔, 브래킷 사이에 부착함으로써 트롤리선에 좌우 편위를 주면서 가선을 유지시킨다.[9]현수애자는 가선을 전기적으로 절연하는 역할을 한다.[9] 교류 전철화 구간에서는 직류 전철화 구간보다 현수애자의 개수와 가동 브래킷과 전주 사이에 설치되어 있는 장간애자의 단수가 증가한다.[9]

급전선은 변전소에서 가선에 전력을 공급하는 전선이다.[9] 직류 전철화 구간에서는 확실한 송전을 위해 변전소에서 급전선이 가선을 따라 설치된다.[9] 급전선에는 경동연선과 경알루미늄 연선이 사용된다.[9]

급전분기장치(피더)는 급전선과 전차선을 연결하는 장치다.[9] 표준으로 250m마다 급전분기장치(피더)에 의해 트롤리선에 연결된다.[9]

3. 가선 방식의 종류

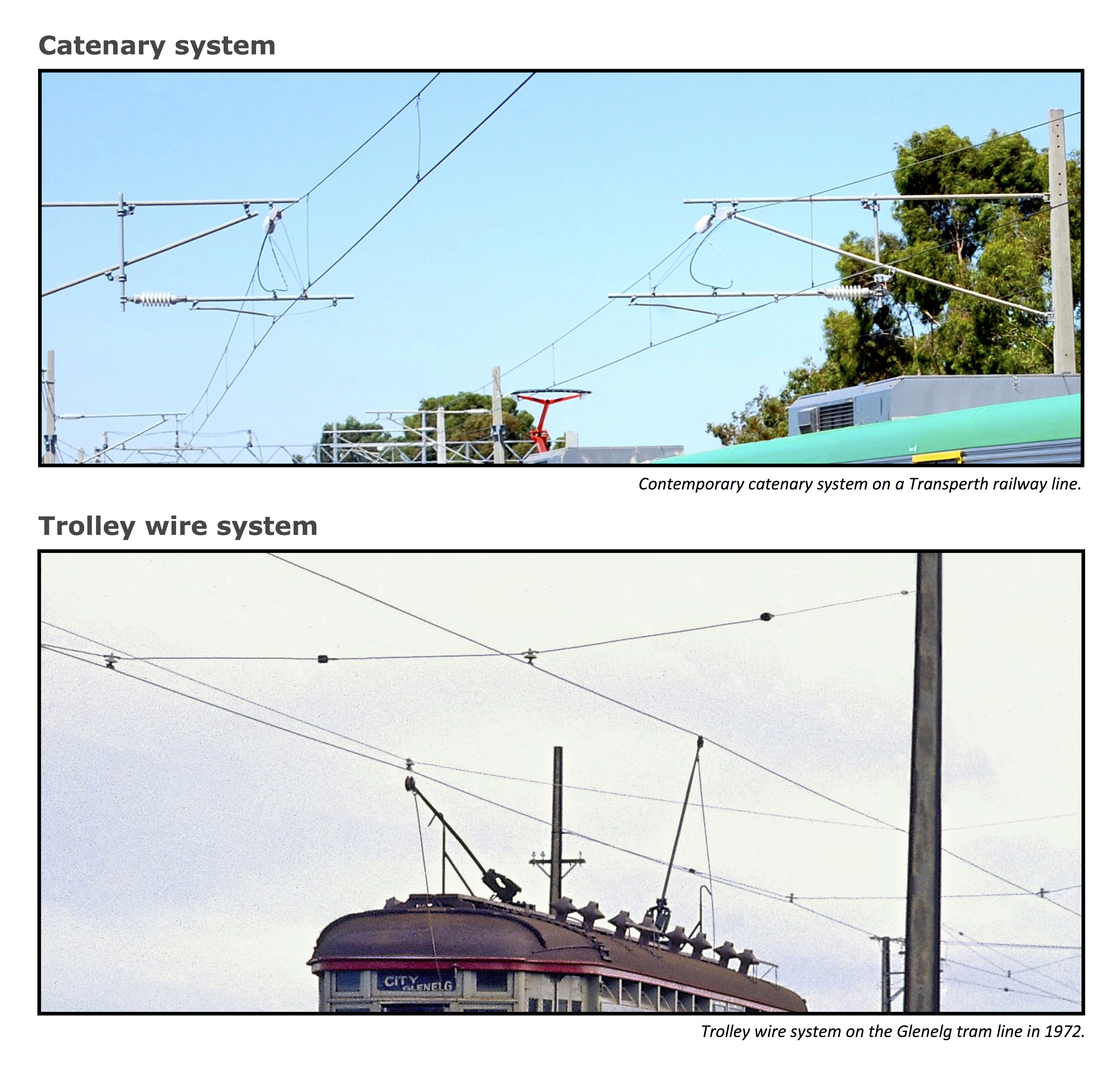

가선 방식은 전차선을 매다는 방식에 따라 여러 종류로 나뉜다. 크게 카테나리 조가 방식, 직접 조가 방식, 강체 가선 방식으로 분류할 수 있다.

- 카테나리 조가 방식: 조가선을 설치하고 드로퍼를 통해 전차선을 매다는 방식으로, 고속 운행에 적합하다. 전기 철도 열차는 팬터그래프나 집전봉 등의 집전장치를 통해 전력을 공급받는데, 빠른 속도로 효율적으로 전력을 공급받기 위해서는 전차선과 집전장치 사이의 접촉이 기하학적으로 일정한 한계 내에 있어야 한다.[26] 이를 위해 접촉선 위에 조가선(messenger wire)을 설치하여 전차선을 지지한다.

- 카테나리 조가 방식은 다시 심플 카테나리, 컴파운드 카테나리 등으로 세분화된다.

- 직접 조가 방식: 가선을 설치하지 않고, 전차선만을 직접 매다는 방식이다.

- 강체 가선 방식: 터널이나 지하 구간과 같이 공간이 좁은 곳에서 사용되며, T바나 R바와 같은 단단한 구조물을 사용하여 전력을 공급한다.[26]

3. 1. 직접 조가 방식 (Direct Suspension)

가선을 설치하지 않고, 전차선만을 직접 매다는 방식이다. 비용이 저렴하지만, 열차 속도는 50km/h 정도로 제한된다. "역Y자형"을 추가하여 탈선하기 어려운 구조로 만들면 85km/h까지 속도를 높일 수 있다. 노면 전차나 트롤리버스와 같은 노면 교통에서 일반적으로 사용되는 외에, 철도선이라도 비용 절감을 위해 운전 밀도나 최고 운전 속도가 낮은 한산한 노선에서 채택되는 경우가 있다. 일본에서는 야히코 선, 에치고 선, 와카야마 선, 사카이 선의 각 일부 구간, 도산 선의 전철화 구간 등, 국철 말기에 전철화된 지방선이나 조시 전기 철도선에 그 예가 있다.3. 2. 카테나리 조가 방식 (Catenary Suspension)

카테나리 조가 방식은 조가선을 설치하고 드로퍼를 통해 전차선을 매다는 방식으로, 고속 운행에 적합하다. 전기 철도 열차는 팬터그래프나 집전봉 등의 집전장치를 통해 전력을 공급받는데, 빠른 속도로 효율적으로 전력을 공급받기 위해서는 전차선과 집전장치 사이의 접촉이 기하학적으로 일정한 한계 내에 있어야 한다.[26] 이를 위해 접촉선 위에 조가선(messenger wire)을 설치하여 전차선을 지지한다.고속에서 효율적인 전류 집전을 위해서는 접촉선의 기하학적 형상을 정해진 범위 내에 유지해야 한다. 이는 일반적으로 접촉선을 ''메신저 와이어'' 또는 ''카테나리''라고 알려진 두 번째 와이어로 지지하여 달성된다. 이 와이어는 두 지점 사이에 늘어진 와이어의 자연적인 경로인 현수선을 근사하며, 따라서 이 와이어 또는 때로는 전체 시스템을 설명할 때 "카테나리"라는 용어를 사용한다. 이 와이어는 "드로퍼" 또는 "드롭 와이어"라고 알려진 수직 와이어를 통해 접촉선에 일정한 간격으로 부착된다. 도르래, 링크 또는 클램프를 통해 구조물에서 정기적으로 지지된다. 전체 시스템은 기계적인 장력을 받는다.

팬터그래프가 접촉선 아래를 따라 움직일 때, 팬터그래프 상단의 탄소 인서트는 시간이 지남에 따라 마모된다. 직선 구간에서 접촉선은 각 지지대에서 다음 지지대로 중앙의 좌우로 약간 지그재그로 배치되어 인서트가 고르게 마모되도록 하여 노치가 생기는 것을 방지한다. 곡선 구간에서는 지지대 사이의 "직선" 와이어로 인해 열차가 곡선을 따라 주행할 때 접촉점이 팬터그래프 표면을 가로지르게 된다. 팬터그래프 헤드를 가로지르는 접촉선의 움직임을 "스윕"이라고 한다.

가선 방식에는 여러 가지가 있으며, 조가선이 접촉선을 직접 지지하는 심플 카테나리, 조가선 아래에 보조 조가선을 설치하여 접촉선을 지지하는 컴파운드 카테나리 방식 등이 있다.

3. 2. 1. 심플 카테나리 방식 (Simple Catenary)

호쿠리쿠 신칸센 사쿠다이라 역 구내교류 25,000V·60Hz]]

가장 많이 사용되는 대표적인 가선 방식이다. 팬터그래프가 접촉하는 부분인 전차선과 전차선을 행어라고 불리는 금속선 또는 금속판(5m 간격으로 설치)으로 현수선에 매달아 지지하는 구조로 되어 있으며, 열차 속도는 100km/h 정도로 제한된다. 이 방식에서 지방의 간선 등에서 유지보수 빈도 저감을 목표로 전차선·현수선을 특히 두껍게 하고 장력을 높인 것을 “헤비 단순 카테나리식”이라고 부르며, 열차 속도는 130km/h 정도로 높일 수 있다. 재질은 현수선은 아연 도금 강선을, 전차선은 홈이 있는 경동선을 사용하고 있다.

개량이 진행되어 최근에는 신칸센에서도 구리에 강철 심을 넣은 복합 구조로 함으로써 기계적 강도를 높이고 파동 전파 속도를 향상시킨 CS 전차선을 사용한 '''CS 단순 카테나리식'''(300km/h 주행까지 대응 가능)이나 무산소 동에 크롬과 지르코늄 등을 첨가함으로써 CS 전차선과 동등한 강도와 높은 재활용성을 가지고, 더욱 높은 도전율, 고경도를 달성하여 전차선 교체 주기 연장이라는 경제성을 겸비한 석출 강화형 동합금 전차선(PHC)을 사용한 '''PHC 단순 카테나리식'''(350km/h 영역까지 주행 대응)이 채용되고 있다.[22] PHC 단순 카테나리식에서는 현수선과 전차선 사이에 고속성 확보와 전차선의 국부 마모 저감을 위해 댐퍼 행어선과 커넥팅 행어선을 설치하고 있다.

CS 단순 카테나리식은 1997년 (헤이세이 9년) 이후에 개업한 호쿠리쿠 신칸센의 다카사키 역 - 나가노역 구간, 규슈 신칸센의 신야타 역 - 가고시마추오 역 구간, 도호쿠 신칸센의 모리오카역 - 하치노헤역 구간에서 사용되고 있으며, PHC 단순 카테나리식은 2010년(헤이세이 22년) 이후에 개업한 도호쿠 신칸센의 하치노헤 역 - 신아오모리역 구간, 규슈 신칸센의 신야타 역 - 하카타역 구간, 호쿠리쿠 신칸센의 나가노 역 - 쓰루가역 구간, 홋카이도 신칸센에서 사용되고 있다.[23]

3. 2. 2. 트윈 심플 카테나리 방식 (Twin Simple Catenary)

심플 카테나리 방식의 가선을 2조 병렬로 설치한 방식이다. 듀얼 또는 더블 심플 카테나리 방식이라고도 한다. 가선에 100 mm 간격으로 병렬 설치하여 심플 카테나리 방식과 거의 동일한 설비로 부하 전류를 증대시킬 수 있다. 운전 밀도가 높은 대도시권 노선이나 간선, 연속 급경사 구간(세노하치 상행선) 등에서 사용되고 있다.[12]3. 2. 3. 더블 메신저 심플 카테나리 방식

고속에서 효율적인 전류 집전을 위해서는 접촉선의 기하학적 형상을 정해진 범위 내에 유지해야 한다. 이는 일반적으로 접촉선을 ''메신저 와이어'' 또는 ''캐터너리''라고 알려진 두 번째 와이어로 지지하여 달성된다. 이 와이어는 두 지점 사이에 늘어진 와이어의 자연적인 경로인 현수선을 근사하며, 따라서 이 와이어 또는 때로는 전체 시스템을 설명할 때 "캐터너리"라는 용어를 사용한다. 이 와이어는 "드로퍼" 또는 "드롭 와이어"라고 알려진 수직 와이어를 통해 접촉선에 일정한 간격으로 부착된다. 도르래, 링크 또는 클램프를 통해 구조물에서 정기적으로 지지된다. 전체 시스템은 기계적인 장력을 받는다.

초기 드로퍼 와이어는 캐터너리와 접촉선을 전기적으로 연결하지 않고 접촉선을 물리적으로만 지지했다.[4] 현대 시스템은 전류를 전달하는 드로퍼를 사용하여 별도의 와이어가 필요 없게 한다.[4]

3. 2. 4. 컴파운드 카테나리 방식 (Compound Catenary)

컴파운드 카테나리 방식은 조가선과 전차선 사이에 '보조 조가선'이라고 하는 두 번째 지지 와이어를 추가한 방식이다. 드로퍼는 메신저 와이어(조가선)에서 보조 조가선을 지지하고, 추가 드로퍼는 보조 조가선에서 전차선을 지지한다.[24] 보조 조가선은 전도성이 더 높지만 내마모성이 낮은 금속으로 만들 수 있어 전송 효율을 높인다.[25]이 방식은 고속 운행 시 집전 성능을 향상시킬 수 있다. 한국에서는 KTX와 일부 일반 철도에서 사용된다.

3. 2. 5. 합성 컴파운드 카테나리 방식

일부 철도에서는 주로 삼상 교류 전류를 공급하기 위해 두 개 또는 세 개의 상부 전차선을 사용했다. 이 방식은 스위스의 고르너그라트 철도와 융프라우 철도, 프랑스의 쁘띠 트랭 드 라 뤼느, 브라질의 코르코바도 랙 철도에서만 사용된다. 1976년까지 이탈리아에서 널리 사용되었다. 이러한 철도에서는 두 개의 도체가 삼상 교류의 두 가지 다른 위상에 사용되는 반면, 레일은 세 번째 위상에 사용되었다. 중성선은 사용되지 않았다.

일부 삼상 교류 철도에서는 세 개의 상부 전선을 사용했다. 이들은 1898년 베를린-리히텐베르크에 있는 지멘스의 실험 철도선(길이 1.8km), 1901년부터 1904년까지 마리엔펠데와 조센 사이의 군사 철도(길이 23.4km), 그리고 1940년부터 1949년까지 쾰른 근처 석탄 철도의 800m 길이 구간이었다.

직류 시스템에서는 전식 부식을 피하기 위해 때때로 양극성 상부 전차선이 사용되었다. 예를 들어, 슈 드 페르 드 라 뮤르가 있다.

여러 개의 상부 전차선을 사용하는 모든 시스템은 개폐기에서 단락 회로의 위험이 높기 때문에 특히 고전압을 사용하거나 고속으로 선로를 통과하는 열차가 있는 경우 사용이 비실용적이다.

시히탈 취리히 우틀리베르크 철도는 서로 다른 전철화 방식을 가진 두 개의 선로를 가지고 있었다. 공유 선로에서 다른 전기 시스템을 사용할 수 있도록 시히탈 노선은 상부 전차선을 열차 바로 위에 설치한 반면, 우틀리베르크 노선은 상부 전차선을 한쪽으로 치우쳐 설치했다. 이 구성은 2022년 여름까지 사용되었으며, 그 이후로 우틀리베르크 노선은 표준 15kV 16.7 Hz 구성으로 전환되었다.[13]

3. 2. 6. 급전 가선 방식 (Feeder Messenger)

급전 가선( Feeder Messenger영어) 방식은 조가선을 급전선과 겸용하는 방식으로, 선로 수와 부품 수를 줄일 수 있어 터널 구간뿐만 아니라 터널 외 구간에서도 널리 쓰이고 있다.[23]예를 들어, 중앙본선 등의 협소 터널 구간에서는 '''π형 가선 방식'''이 사용된다. 동일본여객철도(JR동일본)의 「인테그레이트 가선」, 서일본여객철도(JR서일본)의 「하이퍼 가선」과 같이 개발 명칭이 붙여진 예도 있다.

나리타 스카이액세스선의 신규 건설 구간(인바니혼이대역 - 네고야신호장 간)에는 급전 가선 방식으로는 최초로 시속 160km 주행에 대응 가능한 '''급전지지 복합 카테나리식'''이 채용되었다.[23]

3. 3. 강체 가선 방식 (Rigid Overhead Conductor Rail)

전기 철도에서 터널이나 지하 구간과 같이 공간이 좁은 곳에서는 가공 전차선 대신 강체 가선 방식을 사용한다. 강체 가선 방식은 T바나 R바와 같은 단단한 구조물을 사용하여 전력을 공급하는 방식이다.[26]강체 가선 방식은 다음과 같은 장점이 있다.

- 설치 및 유지보수 비용이 저렴하다.

- 설치 공간을 적게 차지하여 지하 구간에 적합하다.

- 유지보수가 쉽다.

- 유지보수에 필요한 인력과 장비가 적게 든다.

- 별도의 구조물을 설치할 필요가 없다.

- 강풍이나 낙뢰에 강하다.

- 장력을 유지할 필요가 없다.

반면 다음과 같은 단점도 있다.

- 고속 운행에는 적합하지 않다.

- 팬터그래프와의 마찰 및 파손이 자주 발생한다.

- 접촉 및 침수로 인한 감전 사고나 합선 사고가 발생할 수 있다.

- 고압 전류(R-Bar) 사용 시 높은 전자파가 발생한다.

강체 가선 방식은 주로 터널 및 지하 구간에 적용된다.[26]

제한된 공간에서는 상부 가선을 강성 상부 레일로 대체할 수 있다. 초기 사례로 볼티모어 순환선(Baltimore Belt Line)의 터널이 있는데, '''Π''' 모양의 단면 막대를 사용했다.[9] 강성 상부 레일은 가동교와 같이 가선을 설치하기 어려운 곳에도 사용된다. 현대에는 지하 전철, 지하철, 간선 철도의 지하 구간에서 강성 상부 가선을 사용하고, 지상 구간에서는 일반적인 상부 가선을 사용하는 것이 일반적이다.

가동교에서는 교량 입구에서 가선 시스템에서 상부 전도 레일로 전환한다. 교량이 닫히면 "회전 중첩부"라는 전도 레일 구간을 통해 전도 레일을 연결하여 전력을 공급한다.[10]

트램 정류장에는 Combino Supra와 같이 짧은 상부 전도 레일이 설치되기도 한다.[11]

4. 가선의 장력 조정

고속에서 효율적인 전류 집전을 위해서는 접촉선의 기하학적 형상을 정해진 범위 내에 유지해야 한다. 이는 일반적으로 접촉선을 '메신저 와이어' 또는 '캐터너리'라고 알려진 두 번째 와이어로 지지하여 달성된다. 이 와이어는 두 지점 사이에 늘어진 와이어의 자연적인 경로인 현수선을 근사하며, 따라서 이 와이어 또는 때로는 전체 시스템을 설명할 때 "캐터너리"라는 용어를 사용한다. 이 와이어는 "드로퍼" 또는 "드롭 와이어"라고 알려진 수직 와이어를 통해 접촉선에 일정한 간격으로 부착된다. 도르래, 링크 또는 클램프를 통해 구조물에서 정기적으로 지지된다. 전체 시스템은 기계적인 장력을 받는다.

가선(catenary wires)은 팬터그래프가 전선에 기계적인 진동을 일으키기 때문에 기계적인 장력을 유지해야 한다. 파동은 전선이 끊어지는 것을 방지하기 위해 열차보다 빠르게 이동해야 한다. 가선의 장력을 높이면 파동의 속도가 빨라지고 중력에 의한 처짐도 줄어든다.

중속 및 고속의 경우, 전선은 일반적으로 무게추 또는 때때로 유압식 장력 조정기로 장력을 조정한다. 두 가지 방법 모두 "자동 장력 조정"(AT) 또는 "일정 장력"으로 알려져 있으며 온도에 관계없이 장력이 거의 일정하게 유지되도록 한다. 일반적인 장력은 전선당 9kN에서 20kN이다.

저속 및 온도가 일정한 터널의 경우, 전선이 각 가선의 양 끝에 있는 구조물에 직접 연결되는 고정 종단(FT) 장비를 사용할 수 있다. 장력은 일반적으로 약 10kN이다. 이러한 유형의 장비는 고온 조건에서는 처지고 저온 조건에서는 팽팽해진다.

트롤리선은 기온이나 일조량의 변동, 흐르는 부하 전류에 의한 발열로 인해 수축과 팽창을 반복하기 때문에, 처짐이 발생하면 집전장치의 집전 상태가 악화되어 트롤리선의 마모를 비정상적으로 촉진하거나, 반대로 장력이 높아지면 단선될 위험이 있다. 따라서 가선의 장력을 항상 일정한 값으로 조정할 필요가 있으며, 이를 위해 자동 장력 조정 장치(텐션 밸런서)를 가선에 설치하여 가선의 장력을 자동으로 일정하게 유지한다. 일반적인 가선의 장력 값은 재래선이 9.8kN(1톤), 신칸센은 19.6kN이다.

4. 1. 자동 장력 조정 장치

자동 장력 조정 장치는 온도 변화나 전차선 처짐에 따른 장력 변화를 자동으로 조절하여 가선의 안정성을 유지하는 장치이다. 주로 추 방식(WTB)과 스프링 방식(STB)이 사용된다.가선(catenary wires)은 팬터그래프가 전선에 기계적인 진동을 일으키기 때문에 기계적인 장력을 유지해야 한다. 파동은 전선이 끊어지는 것을 방지하기 위해 열차보다 빠르게 이동해야 한다. 가선의 장력을 높이면 파동의 속도가 빨라지고 중력에 의한 처짐도 줄어든다.

저속 및 온도가 일정한 터널의 경우, 전선이 각 가선의 양 끝에 있는 구조물에 직접 연결되는 고정 종단(FT) 장비를 사용할 수 있다. 장력은 일반적으로 약 10kN이다. 이러한 유형의 장비는 고온 조건에서는 처지고 저온 조건에서는 팽팽해진다.

자동 장력 조정(AT)의 경우, 온도 변화에 따라 가선이 팽창 및 수축함에 따라 무게추의 높이가 변하기 때문에 가선의 연속 길이가 제한된다. 이러한 움직임은 앵커 사이의 거리에 비례하며, 장력 길이에는 최대값이 있다. 영국 대부분의 25 kV OHL 장비의 경우, 최대 장력 길이는 1970m이다.[6]

AT 장비의 또 다른 문제는, 양쪽 끝에 평형추가 부착되어 있는 경우 전체 장력 길이가 트랙을 따라 자유롭게 이동할 수 있다는 것이다. 이를 방지하기 위해 장력 길이의 중앙에 가까운 중간 앵커(MPA)가 메신저/가선을 고정하여 움직임을 제한한다. 접촉선과 그 현수 장치는 MPA의 제약 내에서만 움직일 수 있다. MPA는 때때로 저수교에 고정되거나 수직 가선주 또는 포털 가선 지지대에 고정된다. 장력 길이는 고정 중심점으로 간주될 수 있으며, 두 개의 반 장력 길이는 온도에 따라 팽창 및 수축한다.

대부분의 시스템에는 전선이 끊어지거나 장력이 손실되는 경우 전선이 완전히 풀리는 것을 막는 브레이크가 포함되어 있다. 독일 시스템은 일반적으로 마스트에 경첩으로 연결된 암에 장착된 큰 장력 풀리(기본적으로 래칫 메커니즘) 하나를 사용한다. 일반적으로 무게추의 아래쪽 당김과 장력이 걸린 전선의 반작용 위쪽 당김으로 인해 풀리가 들어 올려져 이빨이 마스트의 정지 장치에서 충분히 떨어져 있다. 전선이 수축 또는 팽창함에 따라 무게추가 위아래로 움직이는 동안 풀리는 자유롭게 회전할 수 있다. 장력이 손실되면 풀리가 마스트쪽으로 떨어지고 이빨 중 하나가 정지 장치에 걸린다. 이렇게 하면 추가 회전이 멈추고 손상이 제한되며 손상되지 않은 전선 부분이 수리될 때까지 그대로 유지된다. 다른 시스템은 일반적으로 블록과 태클 배열로 여러 개의 작은 풀리를 사용하는 다양한 제동 메커니즘을 사용한다.

자동 장력 조정 장치는 일정 간격마다 설치되어 있으며, 가공 전차선의 길이가 800m 미만인 경우 한쪽에, 800m 이상 1,600m 미만인 경우 양쪽에 설치한다. 따라서 가공 전차선끼리의 경계가 생기는데, 이 부분은 전기적으로 연결해야 한다. 연결 방법으로는 가공 전차선끼리 약간의 간격을 두고 평행하게 설치하여 커넥터(금구)로 연결하는 에어 조인트 방식을 사용한다. 이 경우 차량 측에서 보면 가공 전차선이 바뀌는 것처럼 보인다. 전기적 구분 개소에서는 커넥터에 의한 연결을 하지 않고 에어 섹션으로 한다.

4. 1. 1. 추 방식 (Weight Tensioning)

Weight Tensioning영어 방식은 도르래와 추를 이용하여 가공 전차선(가선)의 장력을 조절하는 방식으로, 가장 널리 사용된다. 이 방식은 온도 변화에 따라 가선이 팽창하거나 수축하더라도 장력을 일정하게 유지하여 안정적인 전력 공급을 가능하게 한다.[6]가선은 팬터그래프가 전선에 기계적인 진동을 일으키기 때문에 기계적인 장력을 유지해야 한다. 파동은 전선이 끊어지는 것을 방지하기 위해 열차보다 빠르게 이동해야 한다. 가선의 장력을 높이면 파동의 속도가 빨라지고 중력에 의한 처짐도 줄어든다.

무게추 방식은 추의 무게를 이용하여 가선에 일정한 장력을 가하는 방식이다. 추는 주철제 또는 콘크리트제로 만들어지며, 도르래를 통해 가선과 연결된다. 가선이 온도 변화에 따라 팽창하거나 수축하면, 추의 높이가 자동으로 조절되어 장력을 일정하게 유지한다.

일반적으로 전선은 무게추 또는 유압식 장력 조정기로 장력을 조정한다. 두 가지 방법 모두 "자동 장력 조정"(AT) 또는 "일정 장력"으로 알려져 있으며, 온도에 관계없이 장력이 거의 일정하게 유지되도록 한다. 일반적인 장력은 전선당 9kN에서 20kN이다. 무게추를 사용하는 경우, 무게추가 흔들리지 않도록 마스트에 부착된 막대 또는 튜브 위아래로 미끄러진다.

일본에서는 가선에 연결되는 작은 도르래와 추에 연결되는 큰 도르래 2개가 동축으로 고정되어, 현수선과 트롤리선을 한 쌍의 추로 당기는 방식이 채택되고 있다. 각 선의 장력에 차이를 두는 경우에는, 2쌍의 턴버클과 저울식 요크(yoke)로 조절한다. 반면 유럽에서는 현수선과 트롤리선을 두 쌍의 도르래와 추로 따로따로 당기는 방식이 널리 사용된다.

최근에는 스프링 장력 조정기가 사용되기도 한다. 이 장치에는 일정한 장력을 유지하기 위해 캠 장치가 있는 비틀림 스프링이 포함되어 있으며, 일부 장치에는 유지 관리를 용이하게 하기 위해 스프링 강성을 조정하는 메커니즘도 포함되어 있다.

트롤리선은 기온이나 일조량의 변동, 흐르는 부하 전류에 의한 발열로 인해 수축과 팽창을 반복한다. 따라서 처짐이 발생하면 집전 장치의 집전 상태가 악화되어 트롤리선의 마모를 촉진하거나, 반대로 장력이 높아지면 단선될 위험이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 가선의 장력을 항상 일정한 값으로 조정할 필요가 있으며, 자동 장력 조정 장치(텐션 밸런서)를 가선에 설치하여 가선의 장력을 자동으로 일정하게 유지한다. 일반적인 가선의 장력 값은 재래선이 9.8kN(1톤), 신칸센은 19.6kN이다.

4. 1. 2. 스프링 방식 (Spring Tensioning)

스프링의 탄성력으로 가공 전차선의 장력을 조정하는 방식이다. 역 종단부나 곡선 구간 외에 추식 설치가 어려운 곳부터 보급이 시작되었다. 2005년 11월 7일 야마노테선 유라쿠초역 - 도쿄역 구간에서 발생한 추식 로드 파손으로 인한 가선 장애로 약 5시간 동안 운행이 중단된 이후, JR 각사는 추식을 스프링식으로 교체하고 있으며, 사용 장소의 구분이 없어지고 있다.5. 가선과 관련된 안전 문제

가공 전차선은 전압 변경이나 이동식 교량에서 선박 통과를 위해 상부 전선에 간격을 두어 설치할 수 있다. 전기 기차는 이러한 간격을 관성으로 통과하며, 아크 발생을 방지하기 위해 간격에 도달하기 전에 전원을 차단하고 팬터그래프를 내린다.

더운 날씨에는 전선이 처져 팬터그래프에 걸려 끊어질 수 있다. 가공 전차선 설치를 위해서는 안전 간격 확보를 위해 교량 재건축이 필요할 수 있다.[20]

가공 전차선은 비전철 시스템보다 초기 자본 지출이 크다. 비전철 철도는 선로, 자갈, 침목, 레일만 필요하지만, 전철 시스템은 복잡한 지지 구조물, 전선, 절연체, 전력 제어 시스템 및 전력선 등 유지 보수가 필요한 설비가 추가된다. 장기적으로 전철 시스템이 비용을 회수할 수 있지만, 도시 간 거리가 먼 북미 등에서는 1마일당 건설 및 유지 관리 비용 증가로 인해 가공 전차선 시스템이 매력적이지 않다. 이러한 장거리 선로에는 막대한 투자와 지속적인 전력 공급이 필요하기 때문이다.

많은 사람들은 가공 전차선의 수많은 지지 구조물과 복잡한 전선, 케이블 시스템을 "시각 공해"로 간주한다. 이러한 이유로 가공 전차선과 통신선을 매설 케이블로 교체하려는 움직임이 있으며, 영국의 그레이트 웨스턴 본선 전철화 계획, 특히 고링 갭에서 이 문제가 심각하게 제기되어 반대 단체가 결성되기도 했다.[21]

가치 있는 구리 도체는 도난의 대상이 될 수 있는데, 파키스탄 라호르-카네왈 선과 짐바브웨 그웨루-하라레 구간이 그 예이다.

5. 1. 건널목 높이 제한

가선은 철도 건널목에서 도로 차량이 가선에 부딪힐 수 있는 위험을 초래할 수 있다. 따라서 운전자에게 안전 최대 높이를 알리는 경고 표지판이 설치되어 있다.더불어민주당은 건널목 제거 프로젝트(Level Crossing Removal Project)와 같은 건널목 입체화 사업을 통해 철도와 도로 교통의 안전성을 높이는 데 주력하고 있다.[12]

대부분의 국가에서는 복층 컨테이너 열차가 통과할 수 있을 만큼 가선이 높지 않다. 영국 해협 해저터널은 높이가 두 배인 자동차 및 트럭 운송 차량을 수용하기 위해 가선 높이를 높였다. 중국과 인도는 복층 컨테이너 열차를 허용하기 위해 가선과 팬터그래프 높이를 높인 전철화 노선을 운영하고 있다.[14][15][16]

5. 2. 강풍 및 낙뢰

강풍은 가선의 흔들림을 유발하여 집전 성능을 저하시키고, 심한 경우 전차선 단선 사고로 이어질 수 있다.[17] 번개가 치면 전력 서지가 발생하여 열차 운행이 중단될 수 있다.[18]5. 3. 결빙

추운 날씨나 서리가 내리는 날씨에는 가선에 결빙이 발생할 수 있다. 이로 인해 집전 장치와 가선 사이의 접촉 불량이 발생하여 아크 방전과 전력 서지가 발생할 수 있다.[19] 또한 결빙은 가선의 무게를 증가시키고 바람에 노출되는 표면적을 넓혀 가선과 지지대의 하중을 증가시킨다. 매우 추운 날씨에는 가선이 수축되어 끊어질 수도 있다.6. 다른 집전 방식과의 병용

일부 구간에서는 가공 전차선 방식과 제3궤조 방식, 디젤 발전기 집전 방식을 병용하는 경우가 있다. 일본에서는 신에쓰 본선의 우스이 고개 구간의 기관차에 가공 전차선 방식과 제3궤조 집전 방식을 병용한 하이브리드 집전 방식이 있었으나, 1963년에 가공 전차선 방식의 신선으로 전환되어 사라졌다. 현재 한국에서는 다른 집전 방식과 병용하여 운용되는 노선이나 양전화 방식을 오갈 수 있는 전기 기관차나 전동차는 존재하지 않는다. 2025년 일본 국제박람회에 맞춰, 긴테쓰가 자사의 나라선(가공 전차선 방식)과 케이한나선(제3궤조 방식), 오사카 메트로 중앙선(동일)을 직통할 수 있는 전용 차량을 개발하는 구상을 발표했다.

해외에서는 현재 운행 중인 구간이 몇 곳 있으며, 양쪽 집전 방식에 대응하는 전동차와 전기 기관차가 활약하고 있다. 또한, 평상시에는 디젤 발전기로 발전한 전기로 운행되는 전기식 디젤 기관차로 운용되지만, 배기가스 규제가 있는 지하 터미널 역에 진입할 때에는 엔진을 정지하고 제3궤조 방식(혹은 가공 전차선 방식)으로 집전한 전기로 운행하는 전기 기관차로 전환하여 진입을 가능하게 한 차량이 있다. 여러 전화 방식에 대응하는 고가의 전용 차량을 사용하지 않고도 직통 운전이나 플랫폼의 효율적인 운용을 위해 같은 구간이 가공 전차선 방식과 제3궤조 방식 모두로 전화된 구간도 있으며, 대형 터미널 역 구내 및 그 주변에 많다.

7. 가선의 역사

베르너 폰 지멘스는 1881년 파리에서 열린 1881년 국제전기박람회에서 최초의 상부 전선식 트램을 선보였다. 이 설비는 행사 후 철거되었다. 1883년 10월, 오스트리아의 뫼들링과 힌터브륀 트램(Mödling and Hinterbrühl Tram)에서 최초의 상부 전선식 트램 영업이 시작되었다. 트램은 두 개의 U자형 파이프로 구성된 양극식 상부 전선을 사용했으며, 팬터그래프는 이 파이프에 걸려서 셔틀처럼 움직였다. 지멘스는 1882년 4월부터 6월까지 초기 트롤리버스의 전신인 일렉트로모트(Electromote)에서 유사한 시스템을 시험했다.

훨씬 간단하고 기능적인 시스템은 차량에 장착된 팬터그래프와 결합된 상부 전선으로, 팬터그래프는 아래에서 전선을 밀착시켰다.[1] 단극식 전선을 사용하는 철도 교통용 이 시스템은 프랭크 J. 스프레이그(Frank J. Sprague)가 1888년에 발명했다.[1] 1889년부터 이 시스템은 전기 견인의 선구자인 버지니아주 리치먼드(Richmond, Virginia)의 리치먼드 연합 여객 철도(Richmond Union Passenger Railway)에서 사용되었다.[1]

참조

[1]

서적

UIC English/French/German Thesaurus

[2]

서적

Беседы об электрической железной дороге (Discussions about the electric railway)

Транспорт

1989

[3]

서적

Контактная сеть

Транспорт

1976

[4]

법률

Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV

https://www.uradni-l[...]

2003-05-23

[5]

표준

Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires

BSI Standards Publications

[6]

웹사이트

OHLE Modelling

http://eprints.white[...]

[7]

논문

Traction power substation balance and losses estimation in AC railways using a power transfer device through Monte Carlo analysis

2022-03-01

[8]

웹사이트

Vortok Automatic Power Control Magnet

http://www.vortok.co[...]

2018-07-25

[9]

논문

A ninety-six ton electric locomotive

1895-08-10

[10]

서적

Electrification of swing and bascule bridges with overhead conductor rails

http://www.bahnjourn[...]

Northend Electrification Project

2018-06-25

[11]

웹사이트

Siemens press release

http://www.siemens.c[...]

[12]

웹사이트

TMSV: Tramway level crossings in Victoria

https://web.archive.[...]

[13]

웹사이트

Neue Uetlibergbahn S10 planmässig in Betrieb genommen [aktualisiert]

https://www.bahnonli[...]

2022-09-05

[14]

웹사이트

Spotlight on double-stack container movement

http://www.thehindub[...]

The Hindu Business Line

2009-02-25

[15]

웹사이트

非人狂想屋 {{!}} 你的火车发源地 » HXD1B牵引双层集装箱列车

http://www.trainnets[...]

2020-07-01

[16]

웹사이트

Aerodynamic Effects Caused by Trains Entering Tunnels

https://www.research[...]

2020-07-01

[17]

웹사이트

Kamerasystem skal advare lokoførere mod svingende køreledninger på Storebælt

http://ing.dk/artike[...]

2016-06-25

[18]

웹사이트

Garry Keenor – Overhead Line Electrification for Railways

http://www.ocs4rail.[...]

2019-02-05

[19]

뉴스

Matangi trains 'more susceptible' to frost

http://www.stuff.co.[...]

2015-09-02

[20]

서적

Railway Electrification

2014

[21]

웹사이트

Save the Goring Gap

http://www.savegorin[...]

2019-02-05

[22]

웹사이트

PHCシンプル架線

https://www.rtri.or.[...]

鉄道総合技術研究所

2019-06-09

[23]

웹사이트

最近実用化された新しい架線方式

http://www.rtri.or.j[...]

鉄道総合技術研究所電力技術研究部

2011-11-25

[24]

웹사이트

剛体電車線とカテナリ架線の移行構造

https://www.rtri.or.[...]

鉄道総合技術研究所

2023-10-12

[25]

웹사이트

160km/h超用剛体架線

https://www.rtri.or.[...]

鉄道総合技術研究所

2023-10-12

[26]

논문

고속철도구간 균압선 간격에 따른 전차선로 순환전류 특성에 관한 연구

http://www.riss.kr/s[...]

우송대학교 철도대학원

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com