일본국유철도

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일본국유철도(JNR)는 1949년 설립되어 1987년 민영화되기 전까지 일본의 국영 철도 사업을 담당했다. 태평양 전쟁 이후 재정난과 노사 갈등을 겪으며, 1960년대까지 여객 및 화물 수송의 주축이었으나, 1970년대 이후 불채산 노선 증가, 오일 쇼크, 노동 쟁의 등으로 인해 막대한 적자를 기록했다. 1987년 철도 사업은 JR 그룹으로 이관되고, 국철의 재무 처리는 일본국유철도 청산사업단이 맡았으나, 부채 상환에 실패하여 국가 재정이 부담하게 되었다. JNR은 신칸센 건설, 버스 및 연락선 사업 등 다양한 사업을 운영했으며, 기술적 유산과 사회·문화적 유산을 남겼지만, 민영화 과정에서 노동자 고용 문제와 부채 문제 등 많은 과제를 남겼다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1949년 설립된 철도 기업 - 독일국영철도 (동독)

독일국영철도(동독)는 동독 건국 후 설립되어 냉전 시대 동안 동독 철도망을 관리하고 서베를린 지역 철도 운영을 포함한 주요 교통 수단이었으며, 독일 재통일 후 독일 연방 철도와 통합되어 도이치반으로 재편되었다. - 1949년 설립된 철도 기업 - 독일연방철도

독일연방철도는 서독 지역에서 독일국영철도의 후신으로 발족하여 전쟁 피해 복구와 재건에 힘썼으며, 모터리제이션 심화와 경제 변화에 대응하여 구조 변화를 추진하다 독일 철도 개혁으로 동독의 독일국영철도와 합병되어 현재의 도이치반으로 재편되었다. - 1987년 해체된 기업 - 삼성전기

삼성전기는 1973년 삼성산요파츠로 설립되어 MLCC, 카메라 모듈, 반도체용 기판 등을 생산하며 스마트폰, 자동차 전장용 부품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하고, 글로벌 생산 거점 확보 및 지속가능경영을 추구하는 대한민국의 전자 부품 제조 기업이다. - 1987년 해체된 기업 - 파블로 레코드

파블로 레코드는 1973년 노먼 그란츠가 설립한 재즈 음반 레이블로, 엘라 피츠제럴드, 오스카 피터슨 등 거장들의 음반을 발매했으며, 이후 판타지 레코드를 거쳐 콩코드 뮤직 그룹의 일부가 되었다.

2. 일본국유철도의 설립과 운영

일본국유철도(日本国有鉄道|니혼코쿠유테츠도일본어, 약칭 국철 또는 JNR)는 일본 운수성 철도총국이 관리하던 국영 철도 사업을 이어받아, 독립채산제를 적용하는 공공기업으로 운영하기 위해 1949년 6월 1일 발족했다.[30] 이는 태평양 전쟁 이후 철도 재정 악화와 연합군 최고사령부(GHQ)의 공기업 설치 요구에 따른 조치였다. (설립 배경에 대한 자세한 내용은 아래 문단 참조)

발족 당시 국철은 국가로부터 약 89억엔의 자본금을 출자받았으나, 이후 추가 출자 없이 자체 자금과 차입금으로 설비 투자를 감당해야 했다. 분할 민영화 직전인 1987년 3월 31일 기준으로, 신칸센과 재래선을 합쳐 총 연장 19639km의 철도 노선을 운영했으며, 이 외에도 연락선(항로 총 연장 132km)과 버스 사업(노선 총 연장 11739km) 등을 경영했다.[30]

조직 운영은 내각이 임명하는 임기 4년의 총재가 최고 책임을 맡았으며, 운수대신의 인가를 받아 총재가 임명하는 부총재(임기 4년)와 기술 책임자인 技師長|기사장일본어이 총재를 보좌했다. 중요 사항은 이사회를 통해 결정되었다. (조직 구조에 대한 자세한 내용은 아래 문단 참조) 본사는 도쿄도 지요다구 마루노우치의 국철 본사 빌딩(현 마루노우치 오아조)에 있었다.

국철은 1960년대까지 일본 내 여객 및 화물 운송의 핵심 역할을 수행하며 경제 성장에 기여했다. 특히 1964년 도카이도 신칸센 개통은 일본 고속철도 시대를 열며 국철의 기술력을 상징하는 성과였다. 그러나 1970년대에 들어서면서 여러 문제에 직면했다. 정치적 압력에 의한 비효율적인 신규 노선 건설 요구, 도로 및 항공 운송과의 경쟁 심화, 국내 광업 쇠퇴로 인한 화물 운송 감소 등으로 수익성이 낮은 노선이 증가했다. 또한, 경직된 노사 관계로 인한 잦은 파업과 노동 쟁의는 운영 효율성을 저해했으며, 1973년 오일 쇼크 이후의 경기 침체는 경영난을 더욱 심화시켰다.

결국 국철은 1964년 처음 적자를 기록한 이후 단 한 번도 흑자를 내지 못하고 막대한 누적 적자를 안게 되었다. (재정 구조에 대한 자세한 내용은 아래 문단 참조) 이러한 경영 악화 속에서 기술 개발 투자도 위축되어, 한때 세계 최고 수준이었던 신칸센마저 프랑스 테제베(TGV) 등 후발 주자에게 속도 경쟁에서 뒤처지게 되었다.

이러한 문제들을 해결하고 경영을 개선하기 위해 1987년 4월 1일 국철은 분할 민영화되어 철도 사업은 JR 그룹의 각 회사로 이관되었고, 막대한 부채 처리는 일본국유철도 청산사업단이 맡게 되었다.

국철 시대를 상징하는 마크로는 공부성 시절부터 사용된 "공 마크"(工マーク, 1871년 1월 제정[29]), 철도원 시대부터 사용된 "동륜 마크"(動輪マーク, 1909년 제정), 그리고 1958년 공모를 통해 제정된 "JNR 마크"가 있었다. 이 중 "동륜 마크"는 증기기관차의 구동륜을 형상화한 것으로, 철도 깃발이나 제복 등에도 사용되었다.

2. 1. 설립 배경

태평양 전쟁 이후 일본 철도는 심각한 위기를 맞았다. 1947년 1월부터 4월까지는 급행열차와 2등열차가 모두 폐지될 정도로 상황이 악화되었으나, 같은 해 6월부터 점차 복구가 시작되었다. 하지만 국유철도의 재정은 인플레이션과 해외 귀환자 고용 부담 등으로 인해 극도로 나빠졌다. 당시 국유철도를 운영하던 운수성의 1948년도 국유철도사업 특별회계는 300억 엔의 적자를 기록할 정도였다.

이러한 상황 속에서 노동쟁의가 빈번하게 발생하자, 1948년 7월 22일 연합군 최고사령부(GHQ)는 일본 정부에 국가 전매 사업이나 국유철도 사업에서 국가 공무원을 배제하고, 사업 운영을 위한 공기업을 설치하라는 요구를 전달했다. GHQ 총사령관 더글러스 맥아더는 국가 공무원의 쟁의 행위를 금지하는 한편, 국영 사업 직원을 비공무원화하여 공무원보다 완화된 노동권을 허용하고, 독립채산제를 통해 효율적인 사업 경영을 목표로 하는 공공기업(Public Corporation) 설치를 권고하는 서한을 보내기도 했다.

GHQ의 요구에 따라, 정부의 국유철도 사업을 승계하는 정부 출자 법인 '일본국유철도' 설립을 위한 일본국유철도법이 1948년 11월 30일 일본 국회를 통과했다. 당초 1949년 4월 1일 발족 예정이었으나 운수성 철도총국의 준비 지연으로 같은 해 6월 1일에 '''공공기업체 일본국유철도'''(JNR)가 공식 출범했다. 이는 기존의 일본정부철도(JGR)를 국영 공기업으로 재편한 것이었다.

국철은 발족 직후부터 큰 혼란을 겪었다. 1949년 7월 1일, 정원법에 따라 직원 30,700명에 대한 1차 인원 감축을 단행했고, 7월 12일에는 2차 감축을 통해 총 9만 5천 명을 해고했다.[31] 이러한 대규모 인원 감축은 시모야마 사건, 마츠카와 사건, 미타카 사건 등 이른바 '국철 3대 미스터리 사건' 발생의 배경이 된 것으로 추정되며, 노무 관리에 큰 어려움을 겪었다. 경영 면에서도 전시 중 제작된 불량 차량과 시설 문제로 사쿠라마치 사고와 같은 중대 사고가 발생하기도 했다.

한편으로는 특급열차와 급행열차를 부활시키는 등 수송력 회복을 위한 노력도 강력하게 추진되었다. 또한, 전시 체제를 계승한 지방 조직인 '철도국'과 '관리부'를 각각 지방 지배인과 철도관리국으로 개편하는 조직 정비도 이루어졌다.

설립 초기 혼란 속에서 1950년 11월 14일부터 15일에는 GHQ의 지령에 따른 레드 퍼지가 단행되어 직원 461명이 해고 통보를 받았다.[32]

2. 2. 조직 구조

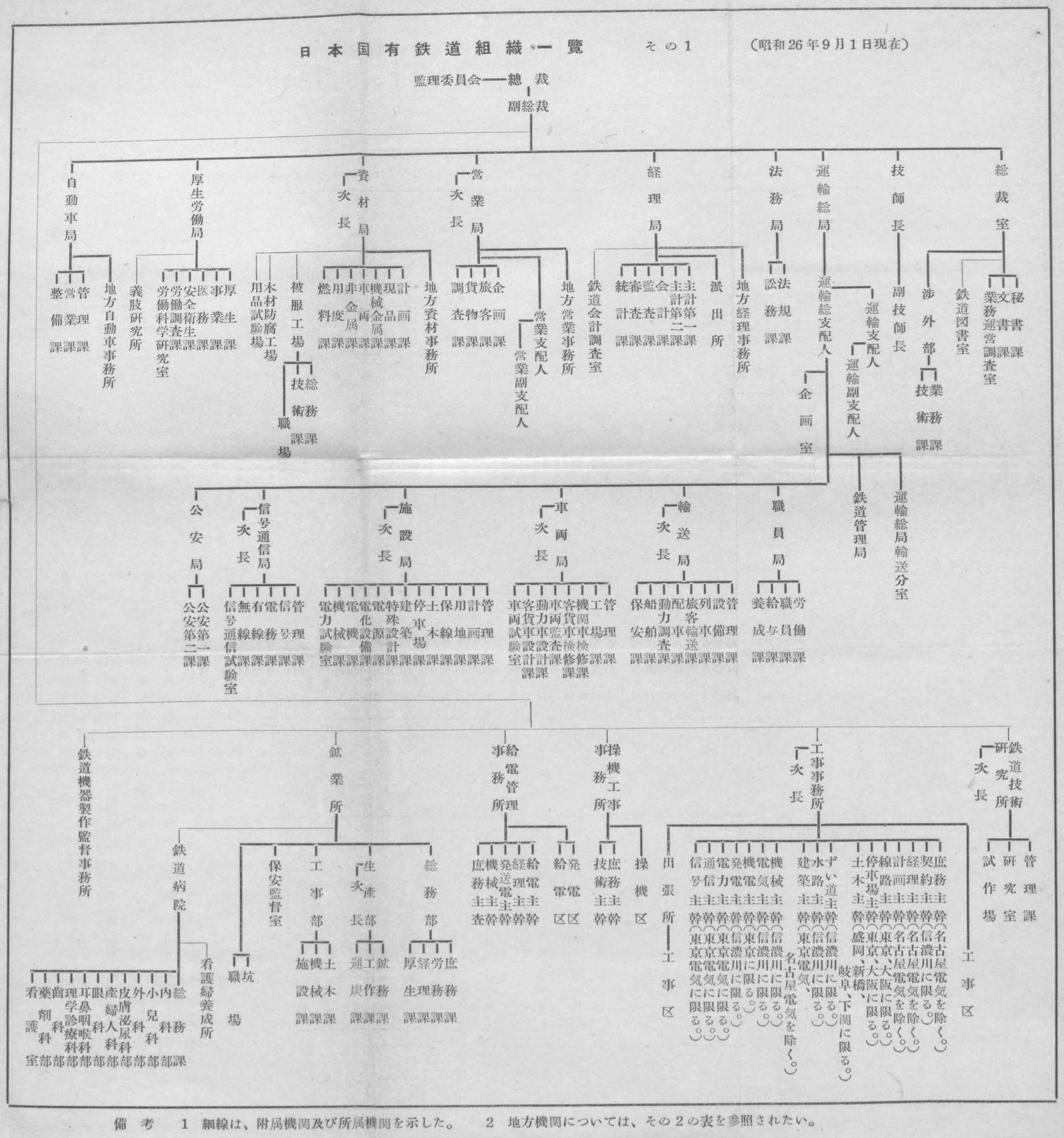

일본국유철도의 최고 책임자인 '''총재'''는 내각이 임명하였으며, 임기는 4년이었다. 총재 다음 직위인 '''부총재'''는 운수대신의 인가를 받아 총재가 임명하였고, 임기는 총재와 같은 4년이었다. 기술 부문에서 총재를 보좌하는 '''技師長|기사장일본어''' 직책도 있었다. 이 외의 임원으로는 임기 3년의 '''이사'''(11명 이상 17명 이하)를 두었으며, 이 중 국철 내부 출신 이사는 "상무이사"라고 불렸다. 일반 기업의 이사회와 유사한 '''이사회'''에서 국철 내부의 중요한 사항을 결정하였다.[30]

=== 본사 ===

본사는 도쿄도 지요다구 마루노우치 1정목의 국철 본사 빌딩(현 마루노우치 오아조)에 위치했다. 이사회에서 결정된 사항에 따라 각 지역의 총국 및 철도관리국을 총괄적으로 관리했다. 1987년 당시 본사에는 14국 3부 5실과 경찰본부, 종합인사위원회, 감사위원회 사무국이 있었다. 또한 부속기관으로 철도기술연구소(현 철도종합기술연구소), 중앙철도학원, 재외사무소(뉴욕, 파리) 등 9개 기관을 운영했다.[30]

1985년 3월 20일 조직 개편으로 본사 부서의 신칸센 건설국이 건설국으로, 공작국이 차량국으로 통합되었고, 부속기관이던 차량설계사무소는 차량국 설계과로 편입되었다.[30]

=== 지방 기관 ===

철도관리국 및 총국이 설치되어 지역별 업무를 관리하고 본사의 지시를 현업 기관에 전달하는 역할을 했다. 또한 일부 수송 관련 업무도 담당했다. 홋카이도, 규슈, 시코쿠, 신칸센 지역에는 총국이 설치되어 해당 지역의 철도관리국 간 업무를 조정하고 관리했다. 이는 1957년부터 1970년까지 시행된 지사 제도를 계승한 것이다.[30]

1985년 3월 20일 조직 개편으로 센다이, 나고야, 오사카에 있던 주재이사실은 폐지되었고, 도호쿠, 추부, 간사이 지역의 수송계획실은 각 지역 철도관리국 내 기획조정실과 수송계획실로 통합되었다. 이 외에도 수도권본부, 도호쿠·조에쓰 신칸센 종합지령본부 등이 설치되었다.[30]

철도관리국, 지방 부국, 공장 등은 총국이나 수송계획실 등의 산하에 있었으며, 역, 차량기지 등 현업 기관을 직접 관리했다.[30]

=== 철도 공장 ===

1952년 당시 일본국유철도는 다음과 같은 철도 공장을 보유하고 있었다.[30]

=== 철도 병원 ===

다이쇼 시대 중반부터 국철 직원을 위한 의료 시설로 철도 병원이 순차적으로 개설되었고, 일본국유철도 발족 후 국철 관할 병원이 되었다. 국철 말기인 1982년부터 1987년까지 보험 의료 기관으로 지정되어 일반 환자도 진료받을 수 있게 되었다. 또한, 기관구나 보선구 등이 있는 역 구내에는 '''철도진료소'''가 설치되기도 했다.[30] 민영화 이후에는 폐지되거나 JR그룹 각 회사로 이관되었다.

2. 3. 재정 구조

일본국유철도(日本国有鉄道|니혼코쿠유테츠도일본어)는 국영 사업으로서 운수성 철도총국이 국가의 "국유철도사업 특별회계"에 의해 수행하던 국유철도 사업 및 그 관련 사업을 이어받아, 국유철도를 독립채산제의 공공사업으로 경영하는 것을 목적으로 1949년 6월 1일에 발족한 국가의 공공기업체이다.

자본금은 약 89억엔이었다. 이 중 49억엔은 공공기업체 이행 시 국유철도 승계 자산 총액에서 국유철도사업 특별회계의 부채를 차감한 잔액이며, 40억엔은 정부가 대일 원조 반환 자금에서 출자한 것이었다. 공공기업체화 이후 정부로부터 추가 출자는 이루어지지 않았기 때문에, 설비 투자는 일본국유철도의 자체 자금과 차입금으로 충당하였다.

국철은 1960년대까지 일본 내의 여객과 화물 수송의 주축을 담당했지만, 1970년대 이후 정치가에 의해 해당 지역구의 과소 지역에 신선 건설을 요구당했고, 도로나 항공 운송의 증가, 일본 내 광업의 쇠퇴 등이 겹쳐 불채산노선이 증가하였다. 게다가 노사관계 악화로 인한 파업 등 노동 쟁의가 빈번해졌고, 1973년의 오일 쇼크와 이후의 불황 등으로 막대한 누적 적자를 안게되었다. 국철은 처음으로 적자를 기록한 1964년 이후 한번도 흑자를 기록하지 못하는 지경이었다.

일본국유철도(JNR)는 방대한 철도망 운영 외에도 다양한 사업과 서비스를 제공했다. 철도 운송 업무는 전국의 철도 관리국 및 총국과 같은 지방 기관 아래에 설치된 여러 현업 기관에서 실제로 담당했으며, 전체 직원의 약 85%가 이들 기관에 소속되어 있었다. 1987년 민영화 직전인 1986년 12월 기준으로 약 6,300개의 현업 기관이 존재했으며, 주요 기관의 종류는 다음과 같다.

경영 개선을 위해 1987년 4월 1일에는 철도사업을 주식회사(JR 그룹)로 이관토록 하였고, 국철의 재무 처리는 일본국유철도 청산사업단이 담당하게 되었다.

분할 민영화에 따라 처리해야 할 부채는, 마지막 국철 장기부채 25.06조엔 외에, 일본철도건설공단 부채 및 본주사국연락교공단 부채의 국철 부담분, 홋카이도·시코쿠·큐슈의 각 신회사에 대한 경영 안정화 기금 원자를 합친 31.45조엔에 달했다. 여기에 민영화에 따른 연금 부담 등의 향후 비용 5.66조엔을 더한 37.11조엔에 대해, 국철청산사업단과 신칸센철도보유기구, 신회사 6사(JR동일본, JR도카이, JR서일본, JR화물, 철도통신, 철도정보시스템)가 승계했다. 이 중 신회사가 5.93조엔, 신칸센철도보유기구가 5.63조엔을 승계하고, 나머지 6할에 해당하는 25.52조엔에 대해 국철청산사업단이 승계했다.[40]

국철청산사업단 승계 장기 부채 상환에는, 청산사업단으로 이관된 불필요한 구 국철 부지의 매각 이익(예상액 7.7조엔), JR주식의 매각 이익 등(동 1.16조엔), 신칸센철도보유기구로부터의 대부금 수입(동 2.88조엔)을 충당할 예정이었지만, 당초부터 13.77조엔은 재원 부족으로 국민 부담으로 할 계획이었다.

그러나 막대한 부채에 대해 매년 약 1조엔의 지급 이자가 발생했고, 정부는 1987년부터 연간 100억엔 - 2000억엔 정도의 이자 지급 보조금을 지원했지만, 주식 시장의 부진과 버블 경제의 붕괴로 인한 토지 가격 하락으로 인해 당초 예상은 물론, 민영화 이전부터 문제가 되었던 지급 이자분을 초과하는 수입조차 얻지 못하고 매년 많은 손실을 기록했다. 더욱이 차환 자금 조달액 증가에 따른 새로운 이자 지급도 늘어나 1996년에는 하루 24억엔의 지급 이자가 새롭게 발생하는 상황에 빠졌다.[40]

이 때문에, 원금 처리조차 할 수 없이 부채 총액은 28.3조엔으로 팽창하여 상환 계획은 사실상 파탄났고, 국철청산사업단은 1998년에 해산했다.

결국, 상환 불능이 된 부채 중, 정부 보증 부채 24.2조엔은, 1986년 및 1988년의 각의 결정(1986년 1월 28일 및 1988년 1월 26일의 각의 결정에서 “자주 재원을 충당해도 여전히 남는 사업단의 부채 등에 대해서는 궁극적으로 국가에서 처리한다”고 명시

3. 일본국유철도의 사업과 서비스

각 기관은 역장, 구장, 실장 등을 최고 책임자로 두었으며, 그 아래 중간 관리직(수석 조역, 조역)과 직종별 책임자(주임, 직장장)를 두는 체계로 운영되었다.

국철의 예산안은 운수대신에게 제출된 후, 대장성과의 협의를 거쳐 각의에서 결정되고, 정부 관계 기관 예산의 일부로 국회에 제출되었다. 또한, 자체 자금, 차입금, 철도채권 발행으로 자금을 조달하는 '자금 계획'을 분기별로 수립하여 운수대신, 대장대신, 회계검사원에 제출해야 했다.

수입과 지출 예산은 다음 네 가지 계산으로 구분되었다.

이 외에도 국철은 철도 사업을 보완하거나 연계하기 위해 다음과 같은 사업을 수행했다.3. 1. 철도 사업

1949년 6월 1일 일본국유철도(JNR) 설립 당시, 일본 전국 46개 현에 걸쳐 협궤(1067mm) 철도 19756.8km를 운영했다. (47번째 현인 오키나와는 1972년 일본 행정으로 복귀했지만, JNR 노선은 없었다.) 이 총 길이는 1981년 신칸센을 제외하고 21421.1km까지 증가했으나, JNR 마지막 날인 1987년 3월 31일에는 19633.6km로 감소했다.[1]

JNR은 여객 및 화물 운송 서비스를 모두 운영했으며, 1960년대까지 일본 내 수송의 주축을 담당했다.

신칸센은 세계 최초의 고속철도로, 기존 협궤 노선의 수송 능력 한계를 극복하고 고도 경제 성장을 뒷받침하기 위해 JNR에 의해 1964년 개통되었다. 기존 노선과 달리 표준궤(1435mm)를 채택하여 고속 운행을 실현했으며, 일본 사회 및 경제 발전에 큰 영향을 미쳤다. 1987년 JNR이 분할 민영화되기 전까지 건설된 신칸센 노선은 다음과 같다.

고도 경제 성장기 급증하는 수도권 통근 수송 수요에 대응하기 위해 「통근 5방면 작전」과 같은 대규모 수송력 증강 계획이 추진되었다. 또한 1968년 10월의 대규모 다이어 개정(통칭 「욘산토오」)에서는 신형 전동차 등을 대량 투입하여 여객 수송 개선을 꾀했다.

그러나 1970년대 이후 도로 및 항공 운송의 발달, 국내 광업 쇠퇴 등으로 화물 수송이 감소하고, 정치적 압력에 의한 비효율적인 신규 노선 건설 요구 등으로 인해 수익성이 낮은 노선이 증가했다. 또한, 국철 당국이 추진한 생산성 향상 운동(말생 운동) 과정에서 발생한 부당 노동 행위 문제 등으로 노사 관계가 극도로 악화되어 파업 등 노동 쟁의가 빈번하게 발생했다. 1973년 오일 쇼크 이후의 경기 침체까지 겹치면서 JNR은 막대한 누적 적자를 안게 되었고, 1964년 처음 적자를 기록한 이후 흑자를 내지 못했다. 이러한 경영 악화 속에서 프랑스의 테제베(TGV)가 신칸센보다 빠른 속도로 운행을 시작하면서 국철은 속도 경쟁에서도 뒤처지게 되었다.

경영 개선 노력의 일환으로 1968년 국철 자문 위원회는 적자 83선으로 불리는 83개 지방 노선의 폐지를 권고했으나, 제1차 다나카 가쿠에이 내각 출범 이후 이 계획은 중단되었고 오히려 일본철도건설공단을 통한 지방 신선 건설이 계속되었다.

JNR은 효율적인 운영을 위해 지역별로 철도관리국 및 총국을 두어 본사의 지시를 현업 기관에 전달하고 지역 업무를 관리했다. 실제 수송 업무는 역, 차량 기지, 보선구 등 다양한 현업 기관에서 담당했다.

3. 2. 버스 사업

일본국유철도(JNR)는 철도 사업 외에도 버스 사업을 운영했다. 국철 버스는 주로 국철 계획 노선의 선행, 연락, 보완, 대행, 단락, 양성 등을 목적으로 출범하였으며, 여객자동차 운송사업뿐만 아니라 화물자동차 운송사업도 수행했다.[1][2]

국철 버스는 철도의 보조, 보완 또는 대체 수단으로서의 역할을 했지만, 철도 운영과는 달리 다른 지역 버스 운영업체에 비해 특별히 우월한 지위를 가지지는 않았다.[3]

1987년 국철 분할 민영화 당시, 국철 버스 사업은 각 지방의 자동차 부문 조직(자동차국, 자동차부, 자동차관리실 등)별로 해당 지역을 관할하는 여객철도회사에 승계되었다. 초기에는 각 JR 회사의 직영 버스 사업으로 운영되었으나, 이후 모두 분사되어 현재는 JR 버스 회사들이 과거 국철 버스의 운영을 계승하고 있다.[1][2][3]

3. 3. 선박 사업

일본국유철도(JNR)는 바다로 인해 끊어진 철도 노선을 연결하거나 지역 교통 수요를 충족시키기 위해 철도연락선을 운항했다. 국철 시대에는 총 6개의 주요 항로가 있었으나, 이 중 간몬 연락선, 니호리 연락선, 오시마 연락선은 국철 시대에 폐지되었다.1987년 국철 분할 민영화 시점까지 남아있던 세이칸 연락선, 우코 연락선, 미야지마 연락선 3개 항로는 각각 JR 홋카이도, JR 시코쿠, JR 서일본으로 이관되었다. 하지만 이후 세이칸 연락선은 쓰가루 해협선(세이칸 터널) 개통으로, 우코 연락선은 혼시비산 선(세토 대교) 개통으로 인해 폐지되었다. 이관된 세 항로 중 2023년 현재 운항 중인 노선은 미야지마 연락선뿐이다.

주요 연락선 항로는 다음과 같다.

4. 일본국유철도의 역사

일본국유철도(日本国有鉄道|니혼코쿠유테츠도일본어, JNR)는 1906년 철도국유법에 따라 국유화된 철도 노선을 운영하던 일본 운수성 산하 철도총국의 사업을 이어받아, 1949년 6월 1일 독립채산제 공공기업으로 출범했다. 이는 제2차 세계 대전 후 극심한 재정난과 노동쟁의 속에서 연합군 최고사령부(GHQ)의 권고에 따라 이루어진 조치다. 국철은 발족 직후 대규모 인원 감축을 단행하는 등 혼란을 겪기도 했으나(초기 역사 참조), 점차 수송력을 회복하고 일본 경제 성장의 중추적인 역할을 담당했다.

1950년대 후반부터는 노후 시설 개선과 수송력 증강을 위한 투자를 확대하며 동력 현대화를 추진했고, 1964년에는 도쿄 올림픽 개최에 맞춰 세계 최초의 고속철도인 도카이도 신칸센을 개통하며 기술력을 보여주었다. 이는 국철의 황금기를 상징하는 대표적인 성과였다.

그러나 1964년 첫 적자를 기록한 이후, 국철의 경영 상황은 지속적으로 악화되었다. 고속도로망 확충과 항공 운송 발달로 경쟁이 심화되었고, 정치적 압력에 따른 비수익 노선 건설 강행, 과도한 인건비 부담, 경직된 노사 관계와 잦은 파업 등이 재정난을 가중시켰다. 특히 1970년대 석유 파동 이후 누적 적자는 크게 증가했다(발전과 위기 참조).

1980년대 들어 정부 주도의 개혁 논의가 본격화되었고, 일본국유철도경영재건촉진특별조치법(국철 재건법) 제정, 적자 83선 등 비수익 노선 정리 등의 조치가 이루어졌으나 근본적인 해결책이 되지는 못했다. 결국 나카소네 야스히로 내각 주도로 분할 민영화가 추진되어, 1987년 4월 1일 국철은 6개의 여객 철도 회사와 1개의 화물 철도 회사로 구성된 JR 그룹으로 분할 민영화되었다(재건과 민영화 참조). 민영화 직전인 1987년 3월 31일 기준, 국철은 신칸센과 재래선을 합쳐 총 연장 19639km의 철도 노선과 연락선, 버스 사업 등을 운영하고 있었다.

국철의 막대한 부채(민영화 당시 약 37조엔) 처리는 일본국유철도 청산사업단이 맡았으나, 버블 경제 붕괴 등으로 자산 매각이 부진하여 부채는 오히려 증가했고, 결국 대부분 국가 재정 부담으로 남게 되었다.

민영화 이후에도 상당 기간 동안 사람들은 JR을 '국철'이라고 부르기도 했으며, 일부 JR 차량에는 '일본국유철도' 명판이나 'JNR' 로고가 남아 있기도 했다.

4. 1. 초기 역사

태평양 전쟁 이후 일본 철도는 1947년 1월부터 4월까지 급행열차와 2등 열차가 모두 폐지되는 등 어려운 상황에 처했으나, 같은 해 6월부터 점차 복구가 시작되었다. 그러나 국유철도의 재정은 인플레이션과 복원병 및 해외 귀환자 고용 부담까지 겹쳐 극도로 악화되었다. 운수성이 관할하던 1948년도 국유철도사업특별회계는 300억엔의 적자를 기록했다.이러한 재정 악화와 빈번한 노동쟁의 속에서 1948년 7월 22일, 연합군 최고사령부(GHQ)는 일본 정부에 국유철도와 같은 국영 사업체 직원을 공무원에서 제외하고, 사업 운영을 위한 독립채산제 공공기업(Public Corporation) 설치를 권고했다. 이는 국가 공무원의 쟁의 행위를 금지하는 대신, 공기업 직원에게는 완화된 노동권을 부여하여 효율적인 경영을 도모하려는 의도였다.

이에 따라 정부의 국유철도 사업을 승계하는 정부 출자 법인 설립을 위한 일본국유철도법이 1948년 11월 30일 국회를 통과했다. 당초 1949년 4월 1일 발족 예정이었으나 준비 지연으로 인해 '''1949년 6월 1일'''에 '''공공기업체 일본국유철도'''(JNR)가 공식 출범했다.

국철은 발족 직후인 7월 1일, 정원법에 근거하여 직원 30,700명에 대한 제1차 인원 감축을 통보했고, 이어 7월 12일 제2차 감축을 통해 총 9만 5천 명을 인원 감축 대상으로 삼았다.[31] 이 대규모 인원 감축이 계기가 되었다고 여겨지는 시모야마 사건, 미타카 사건, 마쓰카와 사건 등 국철 3대 미스터리 사건이 발생하는 등, 노무 정책 면에서는 큰 혼란이 보였다.

경영 면에서는 전시(戰時) 설계된 불량 차량이나 시설 문제로 사쿠라마치 사고와 같은 중대 사고가 발생하기도 했으나, 한편으로 특급열차와 급행열차를 부활시키는 등 수송력 회복을 위한 노력을 강력히 추진했다. 또한, 전시 체제 그대로 계승한 지방 기관인 '철도국'과 '관리부'를 각각 지방 지배인과 철도관리국으로 재편했다.

한편, 1950년 11월 14일부터 15일에는 연합군 최고사령부의 지령에 따라 직원 461명에 대한 레드 퍼지 통고가 이루어졌다.[32]

4. 2. 발전과 위기

전후 복구를 거쳐 수송 능력을 회복한 일본국유철도(JNR)는 1957년부터 "제1차 5개년 계획"을 시작하여 노후 시설 교체, 수송력 증강, 동력 현대화를 추진했다. 1958년에는 최초의 전철 특급 "고다마호"(151계 전차)가 등장했으며, 열차 앞부분에는 공모를 통해 선정된 "JNR 마크"와 "특급 마크"가 부착되었다.

1961년에는 투자 규모를 확대한 "제2차 5개년 계획"이 시작되었다. 이 계획의 일환으로 동해본선의 수송력 증강을 위해 1959년 착공한 도카이도 신칸센이 1964년 도쿄 올림픽 개최 직전인 1964년 10월 1일 개통되어 국철의 상징적인 성과가 되었다.[1]

그러나 이 시기부터 고속도로 건설과 항공 운송의 발달로 경쟁이 심화되기 시작했다.[33] 1960년, 국철 총재 자문기관인 일본국유철도자문위원회는 "국철의 경영 개선 방법에 관한 의견서"를 통해 몇 가지 문제점을 지적했다. 국가 정책에 따른 수익성 없는 지방 신선 건설 부담("만들어져도 수익이 나지 않는 노선을 국가의 요청에 의해 국철이 건설하는 것"), 전후 과도한 인력 채용으로 인한 높은 인건비 부담, 그리고 통근·통학 정기권, 신문·잡지, 농림수산물 운송 등에 적용되는 과도한 운임 할인이 국철 경영을 압박하고 있다고 경고했다. (예: 1959년도 할인 부담액은 545억엔으로, 당시 국철 수입의 16%에 해당)[33]

> 이상과 같이 요약하면, 1970년에는

> * 연수입 8189억 엔의 거대 기업이

> * 차입금 이자 1601억 엔을 지불한 후에는, 고작 72억 엔의 돈만 남는다.

> * 그러나 한편, 연간 3300억 엔의 신규 투자를 하지 않으면 "수송 수요"에 따라갈 수 없다.

> * 따라서 매년 막대한 차입금을 해야 하지만, 그 금액은 1970년 무렵이 되면 1년에 5800억 엔을 넘는다.

> * 당연한 결과로 그 당시의 차입금 잔고는 2조 4천억 엔이라는 거액에 이른다.

>

> 이것이 위의 추산에 제시된 "국철의 앞날"이다. ... 그것은 "완전 파탄" 이외의 아무것도 아니다.

> — 국철 경영의 방침에 관한 답신서 (1960년)

하지만 일본 정부는 일본철도건설공단을 통해 신선 건설을 계속 추진했고, 경영 개선을 위한 근본적인 대책은 마련되지 않았다. 결국 국철은 1964년도 회계에서 처음으로 300억엔의 적자를 기록했다.[36] 초기에는 누적 이익으로 적자를 메웠으나, 1966년도 결산에서는 536억엔의 자본 잠식 상태에 빠졌고[36], 이후 국철은 민영화될 때까지 단 한 번도 흑자를 기록하지 못했다.[36] (단, 여객 부문 단기 수지는 1984년 이후 흑자를 기록했다.)

자금난으로 "제2차 5개년 계획"이 1964년 중단된 후, 국철은 대규모 차입을 통해 수송 개선을 추진하는 "제3차 장기 계획"으로 전환했다. 1968년 10월, "욘산토오"라 불리는 대규모 다이어 개정을 통해 신형 전동차를 대량 투입했다. 또한 고도 경제 성장기 수도권의 급증하는 통근 수요에 대응하기 위해 "통근 5방면 작전"이라는 대규모 수송력 증강 계획도 추진되었다.

그러나 재정 악화가 심화되면서 제3차 장기 계획마저 같은 해 중단되었고, 인력 감축과 비용 절감을 목표로 하는 합리화 정책이 본격화되었다. 1968년 9월, 국철 자문 위원회는 경영 체질 개선을 위해 83개 지방 노선(적자 83선)의 폐선을 권고했고, 국철은 적자선 정리에 착수했다. 같은 해 11월에는 운수대신 자문기관인 국철 재정 재건 추진 회의 역시 경영 합리화, 근대적 수송 방식 도입, 시정촌 납부금 감축 등을 포함한 의견서를 제출했다.

1969년, 정부는 10년 내 흑자 전환을 목표로 하는 "재정 재건 10개년 계획"을 담은 일본국유철도 재정 재건 특별 조치법을 제정했다. 하지만 "일본 열도 개조론"을 내세운 제1차 다나카 가쿠에이 내각 하에서 적자 83선 정리 계획은 4년 만에 중단되었고, 일본철도건설공단을 통한 지방 신선 건설은 계속되었다. 화물 수송 감소와 인건비 상승까지 겹치면서 10개년 계획은 실패로 돌아갔다.

1970년대 이후, 정치적 압력에 의한 지역구 신선 건설 요구, 도로 및 항공 운송과의 경쟁 심화, 국내 광업 쇠퇴 등으로 적자 노선은 더욱 증가했다. 1973년 오일 쇼크와 이어진 경기 침체는 국철의 재정난을 가중시켰다. 설상가상으로 프랑스의 TGV가 신칸센보다 빠른 속도로 운행을 시작하면서 기술적 우위마저 흔들렸다.

이 시기 국철의 노사 관계는 극도로 악화되었다. 국철 당국이 추진한 생산성 향상 운동("마루생 운동") 과정에서 발생한 부당 노동 행위 논란은 1980년대까지 이어지며 현장의 혼란과 규율 해이를 야기했다. 파업이 빈번하게 발생하여 열차 운행에 차질을 빚었고, 때로는 승객들의 불만이 폭발하여 폭동(상오 사건, 수도권 국철 폭동)으로 이어지기도 했다. 1975년, 총평 계열의 국철노동조합(국노)와 국철동력차노동조합(동노)가 주도한 대규모 "파업권 파업"은 이미 자동차 보급으로 국철의 수송 분담률이 낮아진 상황이었고, 다른 대중교통 및 화물 운송 수단이 발달해 있었기 때문에 사회 전반에 큰 혼란을 야기하지 못한 채 끝났다. 이는 오히려 노동조합의 영향력 약화를 초래하는 결과를 낳았다. 동맹 계열의 철도노동조합(철노) 등 다른 노조들도 당시 노동 운동과 정치에 상당한 영향력을 행사하고 있었다.

계속되는 경영난 타개를 위해 국철은 1983년부터 수익성이 없는 83개의 지방 노선 폐쇄를 다시 추진했으며[2], 이는 민영화 이후까지 이어졌다. 1987년에 이르러 국철의 부채는 27조엔 (2021년 환율 기준 약 4420억달러)를 넘어섰고, 수입 100엔당 147엔을 지출하는 심각한 재정 상태에 놓였다.[3] 결국 1987년 4월 1일, 국철은 민영화되어 6개의 여객 철도 회사와 1개의 화물 철도 회사(JR 그룹)로 분할되었다.

4. 3. 재건과 민영화

「제2차 5개년 계획」은 국철의 근대화에 크게 기여했지만, 자금 부족으로 1964년 중단되었고, 새로운 대규모 차입을 통해 수송 개선을 추진하는 「제3차 장기 계획」으로 이행되었다. 속칭 「욘산토오」라고 불리는 1968년 10월의 다이어 개정에서는 신형 전동차 등의 대량 투입을 실현했다. 또한 고도 경제 성장에 맞춰 급증한 수도권의 통근 수송에 대응하기 위해 「통근 5방면 작전」이라는 수송력 증강 계획도 추진되었다.그러나 국철 재정의 추가 악화로 제3차 장기 계획은 같은 해 중단되었고, 직원 감축, 노력 절감 등 합리화가 본격적으로 시작되었다. 국철 자문 위원회는 1968년 9월, 경영 체질 개선이 시급하다며 지방 83개 선구(적자 83선)를 폐지해야 한다는 의견서를 제출했고, 국철은 적자 지방선 정리에 나섰다. 같은 해 11월에는 운수대신의 자문 기관인 국철 재정 재건 추진 회의도 경영 합리화, 근대적 수송 방식 정비 촉진, 시정촌 납부금 대폭 감축 등의 구체적인 대책을 담은 의견서를 제출했다.

정부는 1969년, 일본국유철도 재정 재건 특별 조치법을 제정하여 10년 후 흑자 전환을 목표로 하는 「재정 재건 10개년 계획」을 시작했지만, 「일본 열도 개조론」을 내건 제1차 다나카 가쿠에이 내각이 들어서자 적자 83선 정리 계획은 불과 4년 만에 중단되었다. 더욱이 다나카 내각은 일본철도건설공단을 통해 지방 신선 건설을 계속했다. 화물 수송 감소와 인건비 증가 등이 겹치면서 10개년 계획은 여러 차례 차질을 빚고 재검토될 수밖에 없었다.

이 시기 국철의 노사 관계는 합리화 강화와 정치적 요소가 얽히면서 극도로 악화되었다. 국철 당국이 추진한 생산성 향상 운동(말생 운동) 과정에서 발생한 노동조합에 대한 부당 노동 행위 문제는 1980년대까지 현장의 혼란과 규율 저하를 야기했다. 파업도 빈번하게 발생하여 다이어 개정이 연기되거나 승객에 의한 폭동(상오 사건, 수도권 국전 폭동)으로 번진 사건도 있었다. 1975년 국철노동조합(국노)과 국철동력차노동조합(동로)이 벌인 대규모 「파업권 탈환 파업」은 자동차 보급 확산으로 국철의 시장 점유율이 낮아진 데다, 이미 발달한 다른 대중교통과 화물 수송 수단이 충분히 기능했기 때문에, 일본 전체에 큰 영향을 주지 못하고 마무리되었다. 이는 결과적으로 노동조합 측의 약화를 초래했다.

1978년, 운임법 제정 완화로 국회 심의 없이 운임 개정이 가능해지자, 대장성의 압력으로 매년 운임을 인상할 수밖에 없게 되어 이용객 감소를 더욱 부추겼다. 1980년 11월에는 5년 안에 경영 기반을 확립한다는 등의 내용을 담은 일본국유철도경영재건촉진특별조치법(국철 재건법)이 성립되었다. 재건법에는 일본철도건설공단에 의한 지방 노선 건설 동결, 수송밀도에 따른 간선·지방교통선 구분과 이에 기반한 복수 운임 제도 도입(1984년 실시), 수송밀도가 낮은 특정지방교통선의 국철로부터의 경영 분리 등이 포함되었다.

그러나 1981년부터 1982년에 걸쳐 정부의 제2차 임시행정조사회(임조)에서 국철 문제 심의가 진행되는 가운데, 이전부터 국민들의 큰 반발을 샀던 파업이 잇따르는 데 더해, 암암리에 지급되던 수당과 초과 근무, 직장 내 음주 행위 등 현장의 악습이 연이어 매스미디어에 의해 폭로되면서 국철 전체가 여론의 집중 포화를 맞았다.

임조는 1982년 7월 기본 답신에서 5년 이내에 혼슈 4개 블록 정도와 홋카이도, 시코쿠, 규슈로 국철을 분할하여 민간 회사로 이전해야 한다는 방침을 제시했다. 정부는 “국철 긴급 사태 선언”을 발표하고 신규 채용 원칙 중단, 직원 수 감축 등을 추진했다. 1983년에는 국철 재건 감리 위원회가 발족하여 민영화를 향한 작업이 시작되었다. 국철 측은 1985년 1월 10일, “비분할 민영화”를 담은 독자적인 재건안을 감리 위원회에 제출했지만 지지를 얻지 못했고, 니나스기 이와오 총재는 해임되었다.

후임 스기우라 교야 총재는 상무 이사 등 간부를 대폭 교체하고 6분할 민영화를 기본으로 하는 답신을 제출하여 각지에 “지역 경영 개혁 실시 준비실”을 설치하며 민영화를 향한 작업을 시작했다. 1986년에는 국철노조와 함께 분할 민영화에 반대했던 동일본철도노동조합이, 같은 해 중참 동시 선거에서 자민당이 압승하고 분할 민영화가 사실상 확정되자 “협력하여 조합원의 고용을 지킨다”며 용인으로 입장을 바꿨다. 1986년 11월에 국철 분할 민영화 관련 법안이 성립되어 1987년 4월 1일에 JR 그룹이 발족했다.

국철의 경영 상황은 단년도 영업 수지에서 여객 부문에 한정하여 1984년도에 흑자를 기록했다. 그리고 국철 최종 연도인 1986년도의 여객 부문 단년도 영업 수지는 3663억엔의 영업 이익을 기록했지만, 화물 부문은 여전히 대규모 적자를 기록했다. 또한 누적 부채는 37조엔를 넘어 장기 부채의 이자 지급액만으로도 연간 1조엔를 넘는 등 영업 외 비용이 영업 이익을 상회하여 증가하는 상황이 계속되었다.[34] 이에 대해서는 국가가 근본적인 대책을 마련하지 않은 채 장기 부채의 대부분을 일본국유철도청산사업단(국철 청산 사업단)에 넘기는 형태로 문제 해결을 “미루었다”는 지적이 있으며, 이는 훗날 부채 상환 계획 파탄으로 이어졌다.

1986년 11월 28일 참의원 본회의에서 일본국유철도개혁법 등 국철 분할 민영화 관련 8개 법안이 자민당 등의 찬성 다수로 통과되었다. 이에 따라 국철은 12월 3일부로 본사 내에 채용 직원 및 신회사의 경영 조직·체제를 결정하는 아래와 같은 “설립준비실” 및 “이행준비실”을 설치하였다(괄호 안은 당시 실장). 이러한 준비실들이 사실상 신회사의 모체가 되었다. 또한 각 준비실을 총괄하는 국철 본사 신회사 설립 위원회(설립 위원장·사이토 에이시로 경단련 회장)가 설치되어 12월 11일에 첫 회의가 열렸다.

- 홋카이도 여객회사 설립준비실(오오모리 요시히로 홋카이도 총국장)

- 동일본 여객회사 설립준비실(야마우치 슈이치로 상무이사)

- 도카이 여객회사 설립준비실(카와구치 준케이 상무이사)

- 니시니혼 여객회사 설립준비실(야마다 아츠시 상무이사)

- 시코쿠 여객회사 설립준비실(이토 히로아쓰 상무이사)

- 큐슈 여객회사 설립준비실(이시이 유키타카 큐슈 총국장)

- 일본화물회사 설립준비실(오카다 마사히사 상무이사)

- 신칸센 보유기구 설립준비실(마에다 기요하루 상무이사)

- 일본국유철도 청산사업단 이행준비실(마에다 기요하루 상무이사)

12월 9일에는 분할 민영화의 신회사 1호가 되는 철도통신주식회사와 철도정보시스템주식회사의 창립총회가 국철 본사에서 개최되었다. 12월 15일에는 여객, 열차, 업무의 본사 각 지령을 폐지하고, 홋카이도 총국, 수도권 본부, 나고야 철도관리국, 오사카 철도관리국, 시코쿠 총국, 큐슈 총국의 6개 국에 각각 “본사 지령”을 설치하여 전국 일원의 지령 체제가 소멸되었다.[35] 또한 국철 본사는 정부·자민당이 제시한 가이드라인에 따라 신법인이 계승하는 모든 사업, 자산, 부채의 배분을 정하는 “계승실시계획” 작성을 시작했다.

신회사 설립 위원회는 21만 5천 명을 채용하는 기본 계획을 정리하여 12월 24일부터 “배속처 희망 조사표”를 직원들에게 배포했다. 1987년 1월 7일 마감 시한까지 22만 7,600명이 제출했다. 신회사 취업 희망자는 21만 9,130명이었고, 1월 18일까지 공안 부문 전출자를 포함하여 3만 1,476명이 퇴직 희망을 밝혔다. 2월 2일에는 철로, 동로 등 노사 협조 노선의 노조로 구성된 전일본철도노동조합총연합회(철도노련)가 발족했다. 설립 위원회는 20만 4,126명의 채용을 내정하고, 2월 16일부터 채용 통지서 교부를 시작했다. 통지 후 사퇴자가 많아 청산 사업단을 제외한 11개 법인 모두 정원 미달이 되었지만, 결원 보충 채용은 민영화 후 각사가 실시하기로 했다.

신회사 이행을 향한 직원의 대규모 인사 이동은 2월 14일부 관리직 이동부터 시작되었다. 14일부 이동 대상은 본사 및 총국·철도관리국의 간부 직원, 현장 관리직을 합쳐 8,400명(이 중 3,200명이 퇴직)이었고, 국철 본사에서는 간부 직원의 약 3할이 관리국 등으로 전출되었다. 2월 17일에는 하시모토 류타로 운수대신이 신회사 수뇌부 인사를 발표하였다(전원 인사는 3월 17일 발표). 신회사 경영진에는 재계 인사나 운수성 출신 간부들이 참여하였지만, 7개사 전원의 약 6할에 해당하는 62명은 상무이사나 본사 국장 등, 국철 간부가 그대로 자리를 옮겨 차지했다.

직원의 대규모 인사 이동이 마무리되고 민영화를 한 달 앞둔 3월 1일부터 전국의 현업 기관은 각 설립준비실이 결정한 신회사의 운영 체제에 맞춘 업무 체제로 이행하였다. 동시에 신회사의 영업 지역에 맞춰 전국 14개 노선에서 관리국 경계 변경이 이루어졌다. 작성 중이던 계승실시계획은 3월 4일에 국철 본사에서 운수성에 제출되어 각 법인이 계승하는 노선 및 차량, 시설, 부채 액수 등이 확정되었다. 3월 16일에는 일반 직원에게 신회사의 소속 부서 및 직명 통지서가 교부되었다. 3월 23일부터 3월 25일까지 신회사 각사의 창립총회가 잇달아 개최되어 4월 1일 0시부터 각 신회사에 의한 운영으로 이행하였다.

5. 일본국유철도의 민영화

1960년대까지 일본 내 여객 및 화물 수송의 중심 역할을 했던 일본국유철도(국철)는 1970년대 이후 심각한 경영난에 직면했다. 정치적 압력에 의한 비효율적인 신규 노선 건설 요구, 도로 및 항공 운송과의 경쟁 심화, 국내 광업 쇠퇴 등으로 수익성이 낮은 노선이 증가했다. 여기에 경직된 노사 관계로 인한 잦은 파업과 노동 쟁의, 1973년 오일 쇼크 이후의 경기 침체까지 겹치면서 막대한 누적 적자를 안게 되었다. 국철은 1964년 처음 적자를 기록한 이후 단 한 번도 흑자를 내지 못하는 상황에 이르렀다.[3]

경영 개선의 필요성이 제기되면서 1980년대 초 정부 내에서 국철 개혁 논의가 본격화되었고, 특히 민영화를 지지했던 나카소네 야스히로 총리 내각 주도로 국철 해체 및 민영화가 강력하게 추진되었다.[4] 여러 논의와 준비 과정을 거쳐 1986년 11월, 국철을 분할하여 민영화하는 내용을 담은 관련 법안이 국회를 통과했다.

마침내 1987년 4월 1일, 일본국유철도는 해체되고 6개의 지역별 여객철도 회사와 1개의 전국 단위 화물철도 회사로 구성된 JR 그룹으로 재편되었다. 이는 일본 철도 민영화로 알려진 대대적인 개혁 조치였다.

그러나 민영화 과정에서 국철이 안고 있던 막대한 부채 처리 문제는 제대로 해결되지 못했다. 부채 상환을 위해 설립된 일본국유철도 청산사업단은 버블 경제 붕괴 등의 여파로 자산 매각에 실패하며 부채를 더욱 증가시켰고, 결국 1998년 해산되어 남은 부채 대부분이 국민 부담으로 전가되는 결과를 낳았다.[5][34] 또한, 민영화 과정에서 대규모 인력 감축이 이루어졌고, 특히 민영화에 반대한 노동조합 조합원들에 대한 고용 차별 및 해고 문제가 발생하여 오랜 기간 사회적 갈등을 야기하기도 했다.[6][7][11]

민영화 이후 수십 년이 지난 후에도 일부 사람들은 여전히 JR을 '국철'이라고 부르며, 일부 JR 회사 차량에는 '일본국유철도' 명판이나 'JNR' 로고가 남아있는 등 국철 시대의 흔적을 찾아볼 수 있다.

5. 1. 민영화 과정

1970년대 이후 막대한 누적 적자에 시달리던 일본국유철도(국철)는 1980년 11월, 경영 기반 확립을 목표로 하는 일본국유철도경영재건촉진특별조치법(국철 재건법)이 성립되면서 변화를 맞이했다. 이 법에 따라 지방 신규 노선 건설이 동결되고, 수송밀도에 따라 노선을 간선과 지방교통선으로 구분하여 운임을 차등화했으며(1984년 실시), 수송밀도가 낮은 특정지방교통선은 국철에서 경영을 분리하는 조치가 이루어졌다.[2]그러나 재정 상황은 쉽게 개선되지 않았고, 1981년부터 1982년에 걸쳐 정부의 제2차 임시행정조사회(임조)에서 국철 문제가 본격적으로 논의되었다. 이 시기, 국민적 반발을 사던 파업이 계속되는 가운데, 수당 부정 지급, 초과 근무, 직장 내 음주 등 현장의 문제점들이 언론에 연이어 보도되면서 국철에 대한 여론은 극도로 악화되었다.

1982년 7월, 임조는 5년 안에 국철을 지역별(혼슈 4개 블록, 홋카이도, 시코쿠, 큐슈)로 분할하여 민간 회사로 전환해야 한다는 기본 방침을 제시했다. 민영화 지지론자였던 나카소네 야스히로 총리는 같은 해 8월 JNR 개혁 위원회를 발족시키며 민영화 절차를 공식화했다.[4] 정부는 “국철 긴급 사태 선언”을 발표하고 신규 채용 중단과 직원 감축을 추진했다. 1983년에는 국철 재건 감리 위원회가 발족하여 민영화를 위한 구체적인 작업에 착수했다. 국철 내부에서는 1985년 1월 “비분할 민영화”를 골자로 한 자체 재건안을 제출했으나 받아들여지지 않았고, 당시 니나스기 이와오 총재는 해임되었다. 후임 스기우라 교야 총재는 6개 지역 회사로 분할하는 민영화를 기본 방향으로 삼고 각지에 “지역 경영 개혁 실시 준비실”을 설치하는 등 민영화 준비를 본격화했다.

1986년 중참 동시 선거에서 자민당이 압승하면서 분할 민영화는 사실상 확정되었다. 이에 국철노동조합(고쿠로) 등 분할 민영화에 반대하던 일부 노조와 달리, 동일본철도노동조합(동노) 등은 “협력을 통해 조합원의 고용을 지킨다”며 입장을 바꾸었다. 같은 해 11월 28일, 참의원 본회의에서 일본국유철도개혁법 등 국철 분할 민영화 관련 8개 법안이 자민당 등의 찬성 다수로 통과되었다.

법안 통과 이후 국철 본사에는 각 신회사의 설립과 운영 이관을 준비하기 위한 “설립준비실” 및 “이행준비실”이 설치되었다(1986년 12월 3일). 이 준비실들은 사실상 신회사의 모체가 되었다. 또한 국철 본사 신회사 설립 위원회가 발족하여(위원장: 사이토 에이시로(斎藤英四郎) 경단련 회장) 12월 11일 첫 회의를 열었다.

- 홋카이도 여객회사 설립준비실 (실장: 오오모리 요시히로(大森義弘) 홋카이도 총국장 → JR 홋카이도 사장)

- 동일본 여객회사 설립준비실 (실장: 야마우치 슈이치로(山之内秀一郎) 상무이사 → JR 동일본 부사장)

- 도카이 여객회사 설립준비실 (실장: 카와구치 준케이(川口順啓) 상무이사 → JR 도카이 상무)

- 서일본 여객회사 설립준비실 (실장: 야마다 아츠시(山田度) 상무이사 → JR 서일본 상무)

- 시코쿠 여객회사 설립준비실 (실장: 이토 히로아쓰(伊東弘敦) 상무이사 → JR 시코쿠 사장)

- 큐슈 여객회사 설립준비실 (실장: 이시이 유키타카(石井幸孝) 큐슈 총국장 → JR 큐슈 사장)

- 일본화물회사 설립준비실 (실장: 오카다 마사히사(岡田昌久) 상무이사 → JR 화물 상무)

- 신칸센 보유기구 설립준비실 (실장: 마에다 기요하루(前田喜代治) 상무이사 → 국철 청산 사업단 부리사장)

- 일본국유철도 청산사업단 이행준비실 (실장: 마에다 기요하루 상무이사)

12월 9일에는 분할 민영화의 신회사 1호가 되는 철도통신주식회사와 철도정보시스템주식회사의 창립총회가 국철 본사에서 개최되었다. 12월 15일에는 여객, 열차, 업무의 본사 각 지령을 폐지하고, 홋카이도 총국, 수도권 본부, 나고야 철도관리국, 오사카 철도관리국, 시코쿠 총국, 큐슈 총국의 6개 국에 각각 “본사 지령”을 설치하여 전국 일원의 지령 체제가 소멸되었다.[35] 국철 본사는 정부·자민당이 제시한 가이드라인에 따라 신법인이 계승하는 모든 사업, 자산, 부채의 배분을 정하는 “계승실시계획”의 작성을 시작했다.

신회사 설립 위원회는 21만 5천 명을 채용하는 기본 계획을 정리하여 12월 24일부터 “배속처 희망 조사표”를 직원들에게 배포했다. 1987년 1월 7일 마감 시한까지 22만 7,600명이 제출했다. 신회사 취업 희망자는 21만 9,130명이었고, 1월 18일까지 공안 부문 전출자를 포함하여 3만 1,476명이 퇴직 희망을 밝혔다. 2월 2일에는 철도노동조합(동노) 등 노사 협조 노선의 노조로 구성된 전일본철도노동조합총연합회(철도노련)가 발족했다. 설립 위원회는 20만 4,126명의 채용을 내정하고, 2월 16일부터 채용 통지서 교부를 시작했다. 통지 후 사퇴자가 많아 청산 사업단을 제외한 11개 법인 모두 정원 미달이 되었지만, 결원 보충 채용은 민영화 후 각사가 실시하는 것으로 결정되었다.

신회사 이행을 향한 직원의 대규모 인사 이동은 2월 14일부 관리직 이동부터 시작되었다. 14일부 이동 대상은 본사 및 총국·철도관리국의 간부 직원, 현장 관리직을 합쳐 8,400명(이 중 3,200명이 퇴직)이었고, 국철 본사에서는 간부 직원의 약 3할이 관리국 등으로 전출되었다. 2월 17일에는 하시모토 류타로(橋本龍太郎) 운수대신이 신회사 수뇌부 인사를 발표하였다(전원 인사는 3월 17일 발표). 신회사 경영진에는 재계 인사나 운수성 출신 간부들이 참여하였지만, 7개사 전원의 약 6할에 해당하는 62명은 상무이사나 본사 국장 등, 옆으로 이동한 국철 간부가 차지했다.

직원의 대규모 인사 이동이 종반을 맞이하고, 민영화를 한 달 앞둔 3월 1일부터 전국의 현업 기관은 각 설립준비실이 결정한 신회사의 운영 체제에 맞춘 업무 체제로 이행하였다. 동시에 신회사의 영업 지역에 맞춰 전국 14개 노선에서 관리국 경계의 변경이 이루어졌다. 작성 작업이 진행되던 계승실시계획은 3월 4일에 국철 본사에서 운수성에 제출되어 각 법인이 계승하는 노선 및 차량, 시설, 부채 액수 등이 확정되었다. 3월 16일에는 일반 직원에게 신회사의 소속 부서 및 직명 통지서가 교부되었다. 3월 23일부터 3월 25일까지 신회사 각사의 창립총회가 잇달아 개최되었다.

마침내 1987년 4월 1일 0시, 국철은 민영화되어 6개의 여객철도 회사와 1개의 화물철도 회사로 구성된 JR 그룹으로 재편되었다.

국철의 막대한 장기 부채(1987년 당시 약 27조엔, 2021년 환율 기준 4420억달러)[3] 중 약 60%는 일본국유철도 청산사업단이 승계하여 불필요해진 토지나 JR 주식 매각 등을 통해 상환할 계획이었다. 그러나 부채에 대한 이자 부담이 컸고, 버블 경제 붕괴 이후 부동산 경기 침체로 토지 매각이 계획대로 진행되지 않아 부채는 오히려 증가했다. 결국 상환 불능 상태가 된 부채 대부분은 국가 재정으로 충당되었고, 사업단은 1998년 10월 22일 해산했다.[5] 해산 당시 부채는 약 30조엔 (2021년 달러 기준 4910억달러)에 달했다.[5] 사업단의 남은 업무 일부는 철도 건설·운수 시설 정비 지원 기구 내 국철 청산 사업본부가 이어받았다.

민영화 과정에서 심각한 노사 갈등과 고용 문제가 발생했다. 국철 경영진은 신회사에 고용될 직원 명단을 작성하여 JR 회사에 제공했는데, 이 과정에서 국철노동조합(고쿠로)이나 전국철도기관사노동조합(젠도로) 같은 민영화에 비판적인 노조 소속 조합원들에게 노조를 탈퇴하라는 상당한 압력이 있었다. 실제로 민영화 후 1년 만에 고쿠로 조합원 수는 20만 명에서 4만 4천 명으로 급감했다. 민영화를 지지했거나 노조를 탈퇴한 직원들은 잔류한 노조원들보다 훨씬 높은 임금으로 고용되는 차별도 존재했다.[6]

정부는 "단 한 명도 거리로 내쫓지 않겠다"고 약속했지만[7], 신회사에 고용되지 못한 직원 약 7,600명은 '고용 필요 인력'으로 분류되어 최대 3년간 일본국유철도 청산사업단으로 소속이 옮겨졌다.[8] 이들 중 약 2,000명은 이후 JR 회사에 채용되었고 3,000명은 다른 일자리를 찾았지만, 청산사업단은 이들의 재취업을 적극적으로 지원하지 않았다는 비판이 제기되었다. 사가현 토스시 출신의 전 JNR 직원 야마구치 미토무는 청산사업단이 재취업 지원으로 신문 채용 광고 사본을 제공한 것이 전부였다고 증언했다.[7] 결국 청산사업단 소속 기간이 만료된 1990년 4월, 1,047명(고쿠로 966명, 젠도로 64명 포함)이 최종적으로 해고되었다.[9][10]

이 해고 조치를 둘러싸고 수십 년간 소송과 노동위원회 사건이 이어졌다. 민영화 후 23년이 지난 2010년 6월 28일, 대법원은 해고 노동자들과 청산사업단의 후신인 일본철도건설운송기술청 간의 분쟁을 종결시키는 합의를 이끌어냈다. 정부는 해고 노동자 904명에게 총 200억엔 (1인당 평균 약 2200만엔)의 해결금을 지급하기로 했으나, 해고 노동자들의 복직은 이루어지지 않아 완전한 해결이라고 보기는 어렵다는 평가가 남았다.[11]

5. 2. 민영화 이후의 변화

1987년 4월 1일, 나카소네 야스히로 총리가 주도한 국철 분할 민영화 정책에 따라 일본국유철도(JNR)는 해체되고, 6개의 지역별 여객철도 회사와 1개의 전국 단위 화물철도 회사로 구성된 JR 그룹이 출범했다.[3][4] 이는 누적된 적자와 비효율적인 경영 구조를 개선하기 위한 목적이었으나, 민영화 과정과 그 이후 여러 문제점을 남겼다.부채 처리 문제민영화 당시 JNR의 부채는 27조엔(2021년 환율 기준 4420억달러)에 달하는 막대한 규모였다.[3] 이 중 약 60%는 일본국유철도 청산사업단이 승계하여 불필요해진 토지나 JR 주식 매각 등을 통해 상환할 계획이었다. 그러나 버블 경제 붕괴 이후 부동산 가격 하락 등으로 자산 매각이 계획대로 진행되지 못했고, 이자 부담까지 더해져 부채는 오히려 증가했다. 결국 청산사업단은 1998년 해산되었고, 상환하지 못한 부채는 30조엔(2021년 달러 기준 4910억달러)까지 불어나 대부분 국가의 일반회계, 즉 국민 부담으로 전가되었다.[5] 이는 민영화 과정에서 근본적인 부채 해결 방안 없이 문제를 단순히 미래로 떠넘겼다는 비판을 받았다.[34]

대량 해고와 노동 문제민영화 과정에서 대규모 인력 감축이 단행되었다. 특히 민영화에 반대 입장을 보였던 고쿠로(국철노동조합)와 젠도로(전국철도기관사노동조합) 소속 조합원들은 고용 승계 과정에서 불이익을 겪었다. JNR이 작성하여 JR 회사에 넘긴 고용 예정자 명단에서 이들 노조 조합원들이 배제되거나, 노조 탈퇴를 종용받는 경우가 많았다. 실제로 민영화를 지지하거나 노조를 탈퇴한 직원들이 조합원보다 더 높은 임금으로 고용되기도 했다.[6]

정부는 "아무도 거리로 내쫓지 않겠다"고 약속했지만,[7] JR에 고용되지 못한 약 7,600명의 직원은 '고용 필요 인력'으로 분류되어 청산사업단으로 보내졌다.[8] 이들은 최대 3년간 재취업 지원을 받기로 했으나, 실질적인 지원은 미흡했다는 비판이 제기되었다.[7] 결국 1990년 4월, 고쿠로 조합원 966명을 포함한 1,047명이 최종적으로 해고되었다.[9][10]

해고된 노동자들은 부당 해고 철회와 복직을 요구하며 오랜 기간 법정 투쟁을 벌였다. 2010년 6월 28일, 대법원은 청산사업단의 후신인 일본철도건설운수시설정비지원기구가 해고자 904명에게 총 200억엔(1인당 약 2200만엔)의 해결금을 지급하는 내용의 화해안을 제시했다. 그러나 해고자의 복직은 포함되지 않아, 노동계에서는 이를 불완전한 해결로 평가하고 있다.[11] 이 과정은 국철 민영화가 노동자의 권익 보호 측면에서 심각한 문제점을 안고 있었음을 보여준다.

수익성과 공공성 사이의 과제민영화 이후 JR 각사는 지역별 특성에 맞는 경영 전략을 펼치며 서비스 개선과 효율성 증대에 노력하는 모습을 보였다. 그러나 민영화 이전부터 진행되었던 특정지방교통선의 폐지는 민영화 이후에도 계속되어, 수익성이 낮은 지방 노선의 유지가 어려워지면서 철도의 공공성이 약화되었다는 비판도 꾸준히 제기되고 있다. 이는 수익성 추구와 공공 서비스 유지라는 두 가지 목표 사이에서 균형점을 찾아야 하는 과제를 안겨주었다.

국철 시대의 흔적민영화된 지 수십 년이 지났지만, 일부 일본 국민들은 여전히 JR을 '국철'이라고 부르기도 한다. 또한 JR 서일본이나 JR 시코쿠 등 일부 회사의 오래된 차량에서는 '일본국유철도'라고 적힌 명판이나 차량 내부 선풍기 등에서 'JNR' 로고가 발견되기도 한다. 이는 일본 사회와 철도 시스템에 깊게 남아있는 국철 시대의 영향력을 보여주는 단면이다.

5. 3. 청산 사업단과 부채 문제

1987년 4월 1일 국철 분할 민영화에 따라 일본국유철도(JNR)의 방대한 부채를 처리하기 위해 일본국유철도 청산사업단이 설립되었다. 국철의 마지막 장기 부채 25.06조엔 외에, 일본철도건설공단 부채 및 혼슈 시코쿠 연락교 공단 부채의 국철 부담분, JR 홋카이도·JR 시코쿠·JR 큐슈 등 신회사에 대한 경영 안정화 기금 원자를 합쳐 총 처리 대상 부채는 31.45조엔에 달했다. 여기에 민영화에 따른 연금 부담 등 향후 비용 5.66조엔을 더한 총 37.11조엔의 부채 중 약 60%에 해당하는 25.52조엔를 국철 청산 사업단이 승계했다.[40] 나머지 부채는 신칸센철도보유기구( 5.63조엔)와 JR 6개 신회사(JR 동일본, JR 도카이, JR 서일본, JR 화물, 철도통신, 철도정보시스템)가 나누어 승계했다( 5.93조엔).국철 청산 사업단은 승계한 장기 부채 상환을 위해, 사업단으로 이관된 불필요한 구 국철 부지 매각 이익(예상액 7.7조엔), JR 주식 매각 이익 등(예상액 1.16조엔), 신칸센철도보유기구로부터의 대부금 수입(예상액 2.88조엔) 등을 재원으로 활용할 계획이었다. 그러나 처음부터 13.77조엔는 재원이 부족하여 국민 부담으로 넘어갈 예정이었다.

하지만 막대한 부채에 대한 이자 부담(연간 약 1조엔)이 컸고, 버블 경제의 붕괴로 인한 토지 가격 하락과 주식 시장 부진으로 자산 매각 계획은 차질을 빚었다. 정부는 연간 수백억에서 2천억 엔 규모의 이자 지급 보조금을 지원했지만[40], 부채 상환은커녕 이자조차 감당하기 어려워 부채는 오히려 증가했다. 1996년에는 하루에 24억엔의 이자가 새로 발생하는 지경에 이르렀다.[40] 결국 청산 사업단의 부채 총액은 28.3조엔으로 불어나 상환 계획은 사실상 파탄났고, 국철 청산 사업단은 1998년 10월 22일에 해산했다.[5]

나카소네 야스히로 내각 주도로 추진된 민영화 과정에서 국가가 근본적인 대책 없이 장기 부채의 대부분을 청산 사업단에 이관하는 방식으로 문제 해결을 미룬 결과, 결국 부채 상환 계획은 파탄에 이르렀다는 비판이 제기된다.[34] 상환 불능 상태가 된 부채 중 정부 보증 부채 24.2조엔는 1986년과 1988년의 각의 결정에 따라[40] 1998년 국가 일반회계로 이관되었다. 이 막대한 부채는 우편저금 특별회계 자금, 담배 특별세 수입, 일반회계 국채 발행 등을 재원으로 하여 국민 부담으로 처리되고 있으며, 이 과정은 현재도 진행 중이다.[41]

각 회계연도 말 기준 정부 보증부 국철 장기 부채 잔고 추이는 다음과 같다.

한편, 청산 사업단이 부담하기로 했던 연금 등 부담분 4.1조엔은 청산 사업단의 토지, 주식 등 자산을 승계한 일본철도건설공단(이후 독립행정법인화되어 현재의 철도 건설·운수 시설 정비 지원 기구)이 특례 업무로서 자산 매각 수입과 국고 보조금으로 계속 부담하고 있다. 청산 사업단 해산 후 남은 업무 일부는 이 기구 내의 국철 청산 사업본부가 담당하고 있다.

6. 일본국유철도의 노동조합

일본국유철도(JNR)에는 여러 노동조합이 존재했으며, 대표적으로 국철노동조합(고쿠로, Kokuro), 국철동력차노동조합(도로, Doro), 그리고 도로에서 분리된 국철지바동력차노동조합(도로치바, Doro-Chiba) 등이 활동했다. 각 노동조합은 결성 시기와 규모, 성향 등에서 차이를 보이며 JNR의 운영 및 노사관계에 영향을 미쳤다.

6. 1. 노동조합 조직

일본국유철도(JNR)에는 여러 노동조합이 존재했으며, 주요 노조로는 국철노동조합(고쿠로, Kokuro), 국철동력차노동조합(도로, Doro), 그리고 도로에서 분리된 국철지바동력차노동조합(도로치바, Doro-Chiba) 등이 있었다. 일본의 대표적인 철도 노조인 국철노동조합(고쿠로)와 전국철도기관사노동조합(젠도로, 全國鐵道機関士労働組合)은 다수의 JNR 근로자를 대표했다.1987년 국철 분할 민영화 과정에서 JNR은 새로운 JR 그룹 회사에 고용될 근로자 명단을 작성하여 제공했는데, 이 과정에서 노조원들에게 노조를 탈퇴하라는 상당한 압력이 가해졌다. 그 결과, 민영화 후 1년 만에 국철노동조합(고쿠로)의 조합원 수는 20만 명에서 4만 4천 명으로 급감했다. 민영화를 지지하거나 고쿠로를 탈퇴한 근로자들은 기존 고쿠로 조합원보다 훨씬 높은 임금을 받으며 고용되는 등 차별적인 대우가 이루어졌다.[6]

당시 일본 정부는 "어떤 직원도 거리로 내쫓기지 않을 것"이라고 약속했지만[7], 실제로는 JR에 고용되지 않은 약 7,600명의 근로자들이 "고용이 필요한 인원"으로 분류되어 일본국유철도 청산사업단으로 최대 3년간 전출되었다.[8] 이들 중 약 2,000명만이 JR 회사에 채용되었고, 3,000명은 다른 일자리를 찾았다. 사가현 도스 출신의 전 JNR 직원 야마구치 미토무는 청산사업단이 구직 활동 지원으로 신문 채용 광고 사본을 제공하는 데 그쳤다고 증언했다.[7] 결국 전출 기간이 종료된 1990년 4월, 1,047명의 직원이 해고되었으며, 이 중에는 전국철도기관사노동조합(젠도로) 조합원 64명과 국철노동조합(고쿠로) 조합원 966명이 포함되어 있었다.[9][10]

이러한 해고 조치에 반발하여 수십 년간 많은 소송과 노동위원회 사건이 제기되었다. 민영화 이후 23년이 지난 2010년 6월 28일, 대법원은 해고 노동자들과 JNR 청산사업단의 후신인 일본철도건설운수기술청 간의 분쟁을 해결하는 결정을 내렸다. 당국은 해고 노동자 904명에게 총 200억엔(1인당 약 2200만엔)을 지급하기로 합의했으나, 해고 노동자들의 복직은 이루어지지 않아 완전한 해결이라고 보기는 어려웠다.[11]

일본국유철도 직원국 노무과에서 집계한 주요 노동조합별 가입자 수는 아래와 같다.[46][47]

6. 2. 노동쟁의와 파업

1970년대 이후 일본국유철도(JNR)는 노사관계 악화로 인한 파업 등 노동 쟁의가 빈번해지면서 막대한 누적 적자의 원인 중 하나가 되었다. JNR에는 여러 노동조합이 있었는데, 대표적으로 전국철도노동조합(Kokuro), 전국철도기관사노조(Doro), 그리고 Doro에서 분리된 Doro-Chiba 등이 활동했다.1987년 국철 분할 민영화 과정에서 노사 갈등은 극에 달했다. 일본의 대표적인 철도 노조인 국철노동조합(Kokuro)과 전국철도기관사노동조합(Zendoro)은 많은 JNR 근로자들을 대표했지만, 민영화 과정에서 심각한 탄압에 직면했다.

새로운 JR 회사에 고용될 근로자 명단은 JNR이 작성하여 JR 회사에 제공했는데, 이 과정에서 노조원들에게 노조를 탈퇴하라는 상당한 압력이 가해졌다. 실제로 민영화 발표 후 1년 만에 국철노동조합(Kokuro)의 조합원 수는 20만 명에서 4만 4천 명으로 급감했다. 민영화를 지지했거나 고쿠로를 탈퇴한 근로자들은 고쿠로 조합원보다 훨씬 높은 임금으로 고용되는 차별도 발생했다.[6]

정부는 민영화 당시 아무도 "거리로 내쫓기지 않을 것"이라고 약속했지만,[7] 실제로는 달랐다. JR 회사에 고용되지 않은 근로자들은 "고용이 필요한" 인력으로 분류되어 최대 3년 동안 일본국유철도 청산사업단으로 전출되었다.[8] 약 7,600명의 근로자가 이런 방식으로 전출되었고, 그중 약 2,000명만이 JR 회사에 고용되었으며 3,000명은 다른 곳에서 일자리를 찾아야 했다. 사가현 토스 출신의 전 JNR 직원인 야마구치 미토무는 JNR 정산회사가 일자리 찾기를 돕는다며 신문 채용 광고 사본을 제공한 것이 전부였다고 증언했다.[7] 결국 전출 기간이 끝난 1990년 4월에 1,047명이 해고되었는데, 이 중에는 젠도로(Zendoro) 조합원 64명과 고쿠로(Kokuro) 조합원 966명이 포함되어 노조 활동가에 대한 표적 해고라는 비판이 제기되었다.[9][10]

이 해고 문제와 관련하여 수십 년 동안 많은 소송과 노동위원회 사건이 이어졌다. 민영화 이후 23년이 지난 2010년 6월 28일, 대법원은 해고 노동자들과 일본국유철도 청산사업단의 후신인 일본철도건설운송기술청 간의 분쟁을 해결하기 위한 결정을 내렸다. 당국은 해고 노동자 904명에게 총 200억엔(노동자 1인당 약 2200만엔)을 지급하기로 합의했다. 그러나 해고 노동자들의 복직은 이루어지지 않아 완전한 해결이라고 보기는 어려웠다.[11]

다음은 민영화 이전 주요 노동조합의 가입자 수 현황이다.

7. 일본국유철도의 사고와 사건

일본국유철도(JNR)는 운영 기간 동안 여러 중대한 사고와 사회적으로 큰 파장을 일으킨 사건들을 겪었다. 이러한 사건들은 안전 문제에 대한 경각심을 일깨우는 계기가 되기도 했으며, 당시 일본 사회의 복잡한 정치적, 사회적 상황을 반영하기도 했다.

7. 1. 주요 사고

1949년부터 1987년까지 공기업이었던 일본국유철도(JNR)는 운영 기간 동안 사망자 100명 이상이 발생한 대형 사고를 5건(철도 연락선 침몰 사고 2건 포함) 경험했다.- '''사쿠라기초역 열차 화재''': 1951년 4월 24일 요코하마의 사쿠라기초역에서 발생한 열차 화재로 106명이 사망했다.

- '''도야마루 사고''': 1954년 9월 26일 홋카이도 하코다테 앞바다에서 태풍으로 세이칸 연락선 도야마루가 침몰하여 1,155명이 사망했다.

- '''시운마루 사고''': 1955년 5월 11일 짙은 안개 속에서 우코 연락선 시운마루가 다른 선박과 충돌하여 침몰하면서 168명이 사망했다.

- '''미카와시마 열차 충돌 사고''': 1962년 5월 3일 도쿄의 미카와시마역 부근에서 3개의 열차가 충돌하여 160명이 사망했다.

- '''쓰루미 열차 사고''': 1963년 11월 9일 요코하마의 쓰루미역 부근에서 3개의 열차가 충돌하여 161명이 사망했다.

7. 2. 주요 사건

국영기업으로 출범한 초기, 일본국유철도(JNR)는 다음과 같은 의문스러운 사건들을 겪었다. 당시 경찰은 이 사건들을 공산당의 테러리즘으로 간주했지만,[12] 이러한 결론의 타당성에 대해서는 의문이 제기되기도 했다.- 시모야마 사건: 1949년 7월 5일, 일본국유철도 초대 총재였던 시모야마 사다노리의 시체가 철로에서 훼손된 채 발견되었다. 타살 의혹과 함께 자살 가능성도 제기되었다.

- 미타카 사건: 1949년 7월 15일, 미타카역에서 무인 열차가 폭주하여 승객 6명이 사망하고 20명이 부상당했다.

- 마츠카와 사건: 1949년 8월 17일, 후쿠시마현에서 선로 파괴로 인해 열차가 탈선하여 승무원 3명이 사망했다.

이후 일본국유철도는 극좌파 세력의 표적이 되기도 했다.

- 1968년 10월 21일, '국제 반전의 날'을 맞아 신좌익 학생 운동가들이 도쿄 신주쿠역을 점거하고 기물을 파손하는 사건이 발생했다.[13][14] 이들은 일본국유철도가 베트남 전쟁에 사용될 미군용 제트 연료를 운반하는 화물열차를 운행하며 전쟁에 협력하고 있다고 비난했다.

- 1985년 11월 29일, 일본국유철도의 민영화에 반대하는 중핵파 등 급진주의자들이 도쿄와 오사카 주변 33곳의 신호 케이블을 절단하여 수천 대의 통근 열차 운행을 마비시키고, 도쿄 아사쿠사바시역에 방화하는 사건을 일으켰다.[15] 이들은 일본국유철도 노동조합 내 급진적인 분파를 지지하고 있었다.

한편, 노동조합과의 관계는 국철 운영 내내 어려운 문제였다. 공무원의 파업이 법적으로 금지되어 있었기 때문에, 노동조합은 합법적인 범위 내에서 열차 운행을 지연시키는 '준법투쟁'을 벌이기도 했다.

8. 일본국유철도의 유산

일본국유철도(JNR)는 1949년 6월 1일 일본 운수성 산하 국유철도 사업을 이어받아 독립채산제를 표방하며 출범한 공기업이다. 전후 복구기를 거쳐 1960년대까지 일본 내 여객 및 화물 운송의 중추적인 역할을 담당하며 국가 경제 발전에 기여했다. 특히 세계 최초의 고속철도 시스템인 신칸센 개발과 전국적인 철도망 확충은 JNR이 남긴 대표적인 기술적, 사회적 유산으로 평가받는다.

그러나 1970년대 이후 자동차와 항공 운송의 발달, 국내 광업 쇠퇴 등으로 인한 수송량 감소, 정치적 압력에 의한 비효율적인 신규 노선 건설 강행 등으로 인해 경영난이 심화되었다. JNR은 1964년 처음 적자를 기록한 이후 단 한 번도 흑자를 내지 못했으며, 누적된 적자는 심각한 수준에 이르렀다. 여기에 경직된 노사 관계와 파업 등 잦은 노동 쟁의는 경영 악화를 더욱 가중시켰다. 1973년 오일 쇼크 이후의 경기 침체는 JNR의 재정 상황을 더욱 어렵게 만들었으며, 기술 개발 투자 위축으로 프랑스의 테제베(TGV) 등 경쟁 고속철도에 비해 속도 경쟁력마저 잃게 되었다.

결국 막대한 부채와 비효율적인 경영 구조를 해결하기 위해 1987년 4월 1일 분할 민영화가 단행되어, 철도 사업은 JR 그룹의 각 회사로 이관되었다. JNR이 남긴 막대한 장기 채무 처리는 일본국유철도 청산사업단이 맡았으나, 예상과 달리 부채는 줄어들지 않고 오히려 증가했다. 버블 경제 붕괴 이후 부동산 가격 하락으로 자산 매각 계획이 차질을 빚었기 때문이다. 결국 상환 불능 상태에 빠진 채무 대부분은 국가 재정으로 충당되었고, 청산사업단은 1998년 해산하였다. 이는 국철 민영화 과정에서 발생한 심각한 문제점 중 하나로 지적된다.

민영화 이후 오랜 시간이 흘렀음에도 불구하고, 일본 사회에는 여전히 국철의 흔적이 남아있다. 일정 연령 이상의 세대는 JR을 '국철'이라고 부르는 경우가 많으며, 일부 JR 차량에는 '일본국유철도' 명판이나 'JNR' 로고가 그대로 남아 있기도 하다. 이는 국철이 단순한 교통수단을 넘어 오랫동안 일본 국민의 생활과 밀접하게 연결되어 있었음을 보여주는 단면이다.

8. 1. 기술적 유산

일본국유철도(JNR)는 전후 복구를 넘어 일본 철도 기술 발전에 중요한 발자취를 남겼다. 특히 세계 최초의 고속철도 시스템인 신칸센 개발은 JNR의 가장 대표적인 기술적 유산으로 꼽힌다.

신칸센 개발 및 확장1964년 도쿄 올림픽 개최에 맞춰 개통된 도카이도 신칸센은 JNR 기술력의 상징이 되었다. JNR은 1987년 민영화되기 전까지 다음과 같이 총 4개의 신칸센 노선을 건설하여 운영했다.

- 도카이도 신칸센: 515.4km, 1964년 완공

- 산요 신칸센: 553.7km, 1975년 완공

- 도호쿠 신칸센: 492.9km, 1987년 기준

- 조에쓰 신칸센: 269.5km, 1982년 완공

동력 현대화 및 차량 개발JNR은 1957년부터 시작된 "제1차 5개년 계획"을 통해 전국적인 노후 시설 개선과 수송력 증강, 동력 현대화를 추진했다. 이 과정에서 1958년에는 최초의 전동차 특급 열차인 '고다마'(151계 전차)를 선보였다. 이 열차의 선두부에는 공모를 통해 결정된 "JNR 마크"와 "특급 마크"가 부착되어 상징성을 더했다. 이후 1968년 10월의 대규모 다이어 개정(욘산토오)에서는 신형 전동차 등을 대량 투입하여 서비스 수준을 향상시켰다.

수송력 증강 계획고도 경제 성장기 수도권의 급증하는 통근 수요에 대응하기 위해 "통근 5방면 작전"과 같은 대규모 수송력 증강 계획을 추진하여 도시 철도 시스템의 효율성을 높이는 데 기여했다.

철도 기술 기반 시설JNR은 철도 차량의 제작, 유지보수, 기술 개발을 담당하는 다수의 공장을 전국적으로 운영하며 기술력을 축적했다. 1952년 당시 보유했던 주요 철도 공장은 다음과 같다.[30]

8. 2. 사회문화적 유산

1964년 도쿄 올림픽 개최에 맞춰 개통된 도카이도 신칸센은 일본의 고도 경제 성장을 상징하는 동시에 일본국유철도(JNR)의 대표적인 이미지로 자리매김했다.[36] --국철 시대에는 다양한 상징 마크가 사용되었다. 공부성 시대부터 사용된 "공 마크", 철도원 시대에 증기기관차의 동륜(動輪)을 형상화한 "동륜 마크", 그리고 1958년 공모를 통해 제정된 "JNR 마크" 등이 대표적이다.[29] 특히 동륜 마크는 철도기(鉄道旗)나 직원의 제모(制帽), 제복(制服) 등에도 널리 사용되어 국철을 상징하는 중요한 디자인 요소였다.

1987년 민영화 이후 상당한 시간이 흘렀음에도 불구하고, 2007년 기준으로도 일정 연령 이상의 일본인들은 여전히 JR 그룹을 '국철'이라고 부르는 경우가 많다. 이는 국철이 오랫동안 일본의 기간 교통망으로서 국민 생활 깊숙이 자리 잡았기 때문이다. 또한 JR 서일본이나 JR 시코쿠의 일부 차량에는 '일본국유철도' 명판이 그대로 남아있거나, JR 홋카이도나 JR 시코쿠 차량의 선풍기 등에서 'JNR' 로고를 발견할 수 있는 등 과거 국철 시대의 물리적인 흔적도 여전히 남아있다. 이러한 배경 속에서 현재까지도 많은 사람들이 공기업이었던 국철의 후신인 JR과 민간 기업인 사철을 구분하여 인식하는 경향이 있다.

국철은 1960년대까지 일본 내 여객 및 화물 운송의 핵심적인 역할을 수행하며 국가 경제 발전과 국민 생활의 필수적인 기반 시설로 기능했다. 특히 고도 경제 성장기에 급증하는 수도권의 통근 수요에 대응하기 위해 '통근 5방면 작전'과 같은 대규모 수송력 증강 계획을 추진하여 도시 교통 문제 완화에 기여했다. --

그러나 전국적인 네트워크를 유지하는 과정에서 정치적 영향력, 특히 지역구 국회의원들의 요구에 의해 경제성이 낮은 지방 노선 건설이 강행되는 경우가 많았고, 이는 국철 경영 악화의 주요 원인 중 하나로 지적되었다.[33] 1968년에는 경영 개선을 위해 수익성이 낮은 83개 지방 노선(적자 83선)의 폐지가 검토되었으나, 일본 열도 개조론을 내세운 다나카 가쿠에이 내각의 등장으로 이 계획이 중단되는 등 정치적 논리에 따라 정책이 좌우되기도 했다.

한편, 국철의 대규모 노동조합들(국철노동조합(국노), 국철동력차노동조합(동노) 등)은 총평 등과 연계하여 일본 노동 운동사에서 상당한 영향력을 행사했다. 하지만 경영 합리화 추진 과정에서 발생한 생산성 향상 운동(말생 운동)을 둘러싼 부당 노동 행위 논란 등으로 노사 관계는 극도로 악화되었다. 1970년대에는 파업이 빈번하게 발생하여 열차 운행에 차질을 빚고 사회적 혼란을 야기하기도 했다. 특히 1975년에 국노와 동노가 주도한 대규모 '파업권 탈환 파업'은 자동차 보급 확산과 다른 교통수단의 발달로 인해 국철의 독점적 지위가 약화된 상황에서 진행되어, 결과적으로 파업의 사회적 영향력을 감소시키고 노동조합의 약화를 초래하는 계기가 되었다.

국철은 핵심 사업인 철도 외에도 버스 사업과 철도 연락선 사업(예: 우고 연락선) 등 관련 운송 사업을 운영하며 종합적인 교통 서비스를 제공했다.

8. 3. 일본국유철도 관련 인물

일본국유철도의 최고 책임자인 총재는 내각이 임명하였으며, 임기는 4년이었다. 총재 다음 직위인 부총재는 운수대신의 인가를 받아 총재가 임명하였고, 임기는 마찬가지로 4년이었다. 기술 부문에서는 총재를 보좌하는 기술 책임자(기사장)를 두었다. 이 외에 임기 3년의 이사(최소 11명에서 최대 17명)를 두었으며, 이 중 국철 재직자 출신 이사는 "상무이사"로 불렸다. 주요 결정은 일반 기업의 임원회와 유사한 "이사회"에서 내렸다.=== 역대 총재 ===

=== 국철 재직 경험이 있는 유명인 ===

- 이토 토시히로 (가수)

- 이노우에 요시유키 (내각총리대신 비서관)

- 이마이 이즈미 (소설가)

- 이마이 유타로 (전 프로야구 선수)

- 오타 히로시 (와세다대학 교수)

- 카네코 미츠히로 (전 중의원 의원)

- 카와시마 신야 (전 나가하마시 시장)

- 카와바타 신지 (철도 저술가)

- 코노 토시히로 (가쿠슈인대학 명예교수)

- 코바야시 쓰네토 (전 중의원 의원)

- 산유테이 엔카 (라쿠고가)

- 스트롱 코바야시 (전 프로레슬러, 탤런트)

- 스미다 신기 (전 시마네현 지사)

- 타구치 나오토 (전 토오카마치시 시장)

- 타케이 야스오 (실업가)

- 타나카 요지 (배우, 분할 민영화 이후 동일본여객철도·동해철도사업본부에 1990년 12월 8일까지 재직)

- 타니 고헤이 (전 기타큐슈시 시장)

- 찰리 니시나카 (만화가, 분할 민영화 이후 동일본여객철도 재직)

- 테라마에 이와오 (전 중의원 의원)

- 나가세 카즈히코 (대학 교수)

- 니시무라 노리후미 (전 프로야구 선수·감독)

- 노나카 히로무 (전 내각관방장관)

- 하시모토 신 (각본가·영화감독)

- 반노 유타카 (중의원 의원)

- 히라야마 사부로 (작가)

- 후쿠라 쥰이치 (전 프로야구 선수·감독)

- 후지이 후미야 (뮤지션·가수)

- 호소야 에이지 (이후 동일본여객철도 부사장을 거쳐 리소나홀딩스 대표집행임원 회장이 됨)

- 미야지 도시오 (실업가)

- 와타나베 히토시 (와타나베복싱짐 회장)

9. 결론

(내용 없음 - 주어진 원본 소스에는 '결론' 섹션에 해당하는 내용이 포함되어 있지 않습니다.)

참조

[1]

틀

Teishajo

[2]

잡지

JNR/JR 25年の大アルバム

Koyusha

1993-10-01

[3]

웹사이트

Railway Lessons and Challenges {{!}} Sensible Politics and Transport Theories?—Japan's National Railways in the 20th Century

http://www.jrtr.net/[...]

1999-12-01

[4]

웹사이트

The privatisation of the JNR in historical perspective : An evaluation of government policy on the operation of the national railways in Japan

http://hdl.handle.ne[...]

1996-01-01

[5]

웹사이트

ja:日本国有鉄道清算事業団

http://kotobank.jp/w[...]

Shogakukan Inc.

[6]

뉴스

'Unfair' '87 dismissal of JNR unionists slammed

http://www.japantime[...]

The Japan Times

2010-03-04

[7]

뉴스

Top court rules against ex-JNR workers

http://www.japantime[...]

The Japan Times

2003-12-23

[8]

뉴스

JNR unionists' suit over lost jobs foiled by statute

http://www.japantime[...]

The Japan Times

2008-03-14

[9]

뉴스

Top court settles 23-year JNR unionist suit

http://www.japantime[...]

The Japan Times

2010-06-29

[10]

웹사이트

Statement on the legal settlement of 23 year lawsuit over Japan Railway Company's discrimination in employment against members of particular unions

http://www.zenroren.[...]

2010-06-29

[11]

웹사이트

2012 Annual Survey of Violations of Trade Union Rights - Japan

https://archive.toda[...]

2012-06-06

[12]

웹사이트

三鷹事件、松川事件とは?

https://www.jcp.or.j[...]

1999-08-12

[13]

뉴스

ja:学生デモに騒乱罪適用

1968-10-22

[14]

잡지

Japan: Violence in Shinjuku Station

http://www.time.com/[...]

1968-11-01

[15]

뉴스

ja:国電、全面ストップ

1985-11-29

[16]

뉴스

ja:「順法」に乗客の怒り爆発

1973-03-13

[17]

서적

Transforming urban transport: the ethics, politics and practices of sustainable mobility

Routledge

[18]

웹사이트

Privatization of Japanese National Railways and Labor Unions

http://www.jru7.net/[...]

[19]

일반

[20]

일반

[21]

일반

[22]

법률

[23]

법률

[24]

법률

[25]

법률

[26]

법률

[27]

법률

[28]

뉴스

1941年(昭和16年)『日本ニュース』第38号

1941-01-01

[29]

서적

『工部省沿革報告』

国立国会図書館デジタルコレクション

1889-01-01

[30]

서적

鉄道80年のあゆみ : 1872-1952

日本国有鉄道

1952-01-01

[31]

서적

増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)

河出書房新社

2003-11-07

[32]

뉴스

「総数四六一名 国鉄の追放」

1950-11-15

[33]

학술지

国有鉄道

交通協力会

1960-10-01

[34]

보고서

『昭和60年年次経済報告』

経済企画庁

1985-08-15

[35]

뉴스

「国鉄、列車の指令系統変更へ」

1986-12-02

[36]

보고서

日本国有鉄道監査報告書 昭和59年度

国立国会図書館デジタルコレクション

1985-08

[37]

보고서

日本国有鉄道監査報告書 昭和38年度

国立国会図書館デジタルコレクション

1964-00-00

[38]

학술지

国有鉄道

交通協力会

1986-09

[39]

보고서

鉄道要覧 昭和34年度

国立国会図書館デジタルコレクション

1947-1964

[40]

보고서

平成8年度決算検査報告

会計検査院

1998-03-00

[41]

보고서

日本国有鉄道清算事業団の財務調査結果の概要

総務庁行政監察局

1999-12-27

[42]

보고서

平成18年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告

国土交通省鉄道局

2008-01-00

[43]

보고서

平成23年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告

https://www.mlit.go.[...]

国土交通省鉄道局

2013-02-00

[44]

보고서

平成28年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告

https://www.mlit.go.[...]

国土交通省鉄道局

2018-02-00

[45]

보고서

令和3年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告

https://www.mlit.go.[...]

国土交通省鉄道局

2023-02-05

[46]

보고서

日本国有鉄道労働運動史 : 資料 第32集(昭和51年)

国立国会図書館デジタルコレクション

1980-00-00

[47]

보고서

日本国有鉄道労働運動史 : 資料』第36集(昭和55年)

国立国会図書館デジタルコレクション

1984-00-00

[48]

회의록

衆議院会議録・第107回国会 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第11号

https://kokkai.ndl.g[...]

衆議院

1986-10-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com