고구려어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

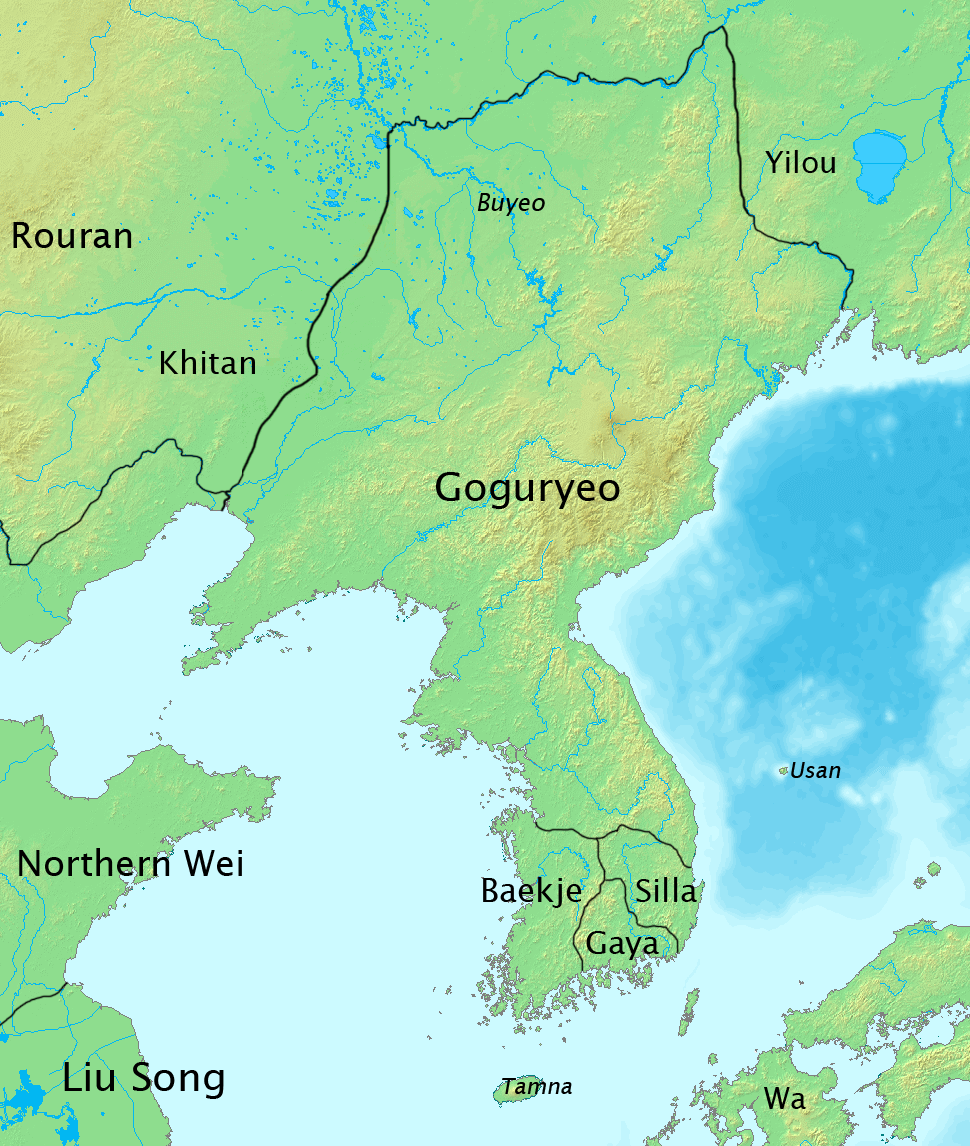

고구려어는 고구려에서 사용된 언어로, 기록이 매우 제한적이며 계통이 불분명하다. 중국 역사서, 특히 《삼국지》에는 고구려어를 부여, 예, 옥저의 언어와 관련지어 언급하는 기록이 있으며, 《삼국사기》 지리지에는 고구려 지명이 기록되어 고구려어 어휘를 추정하는 데 활용된다. 어휘 연구를 통해 한국어, 일본어, 퉁구스어와의 관련성이 제기되었지만, 지명의 언어적 출처에 대한 논쟁과 자료의 한계로 인해 정확한 계통은 밝혀지지 않았다. 퉁구스어, 한국어, 일본어와의 연관성을 주장하는 학설이 존재하며, 이기문은 고구려어가 이들 언어의 중간 언어였을 가능성을 제시하기도 했다.

고구려어에 대한 직접적인 자료는 매우 부족하여[1][2] 그 실체를 파악하는 데 많은 어려움이 따른다. 당시 언어 상황을 추정할 수 있는 주요 사료는 다음과 같다.

고구려 금석문에는 일반적인 한문 어순과 다른 일종의 변체한문(變體漢文)이 사용된 것이 확인된다. 이는 고구려어의 문법적 요소가 반영된 결과로 보이며, 한국어와 유사한 특징을 일부 지니고 있다.

고구려어 어휘 연구는 주로 삼국사기 지리지에 기록된 지명 변경 기록을 통해 이루어진다. 하지만 고구려를 비롯한 고대 한반도 언어에 대한 직접적인 자료는 매우 부족하여, 당시 언어의 실체를 정확히 파악하기는 어렵다[1][2]。 연구는 주로 중국 사서의 기록, 지명, 비문 등 단편적인 자료에 의존하며, '고구려어'라는 단일한 언어의 존재 자체도 명확하지 않다[3][4][5]。 김방한은 이러한 연구의 어려움을 지적하며, 주어진 빈약한 자료 안에서 합리적인 추정을 할 수밖에 없다고 언급했다[3]。

2. 역사적 기록과 사료

이처럼 고구려어 연구는 매우 제한적인 자료에 의존할 수밖에 없다. 언어학자 김방한은 이러한 어려움에 대해 "우리에게 주어진 빈약한 자료만으로는 그러한 문제를 해결하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 우리는 그저 주어진 조건하에서 가장 합리적으로 추정해 갈 수밖에 없다[3]"고 토로한 바 있다. 따라서 현재 알려진 고구려어에 대한 지식은 이러한 불확실한 정보들을 바탕으로 한 다양한 추정의 결과물이며, 그 존재 양상이나 계통 관계 등에 대해서는 여전히 명확히 밝혀지지 않은 부분이 많다[3][6].

2. 1. 중국 역사서의 기록

중국 역사서는 서기 초 수세기 동안 한반도와 동부 만주 지역의 민족에 대한 유일한 동시대 기록을 제공한다.[1][2] 이 기록들은 해당 지역 언어에 대한 단편적인 언급을 포함하고 있지만, 주로 간접적인 보고에 기반하며 때로는 서로 모순되는 내용도 있어 해석에 신중함이 요구된다. 후대의 한국 역사서인 《삼국사기》는 삼국의 언어에 대해 구체적으로 묘사하지 않는다.

3세기 중국 조위의 기록인 《삼국지》 위지 동이전[1][2]과 이를 참조한 것으로 보이는 《후한서》(5세기) 등에는 당시 동북아시아 여러 민족의 언어에 대한 언급이 남아있다. 이 기록들은 고구려어 연구의 중요한 출발점이지만, 구체적인 언어 정보를 담고 있지는 않다.[2] 《삼국지》는 부여, 고구려, 예의 언어가 서로 유사하며, 옥저의 언어는 이들과 약간의 차이가 있다고 전한다. 송화강 유역에 자리 잡았던 부여와 혼강 유역에서 발흥한 고구려는 서로 연관성이 깊었으며, 고구려 스스로도 부여에서 갈라져 나왔다고 인식했다.

반면, 같은 기록에서 한반도 남부의 삼한(마한, 변한, 진한)에 대해서는 부여나 고구려와는 상당히 다른 집단으로 묘사하고 있어, 언어적으로도 차이가 있었음을 시사한다. 이러한 기록에 근거하여 학자 이기문은 당시 한반도의 언어를 크게 부여 계열과 한 계열로 나누기도 했다.

또한 《삼국지》는 북동쪽에 위치한 읍루의 언어가 부여 및 고구려와 다르다고 언급하며, 7세기에 편찬된 《북사》는 말갈의 언어가 고구려와 다르다고 기록했다. 이들 언어에 대한 직접적인 자료는 거의 없지만, 지리적 위치와 민족에 대한 묘사를 바탕으로 퉁구스어족 계열 언어였을 것으로 추정된다.

7세기 초에 편찬된 《양서》는 백제의 언어가 고구려와 같다고 기록하고 있다. 이는 백제가 고구려 계통의 이주민들이 마한을 정복하고 세운 나라라는 한국의 전통적인 역사 기록과도 연결되는 지점이다.

이처럼 중국 역사서의 기록은 고구려어와 주변 언어들의 관계를 추정하는 데 중요한 단서를 제공한다. 하지만 이러한 정보는 매우 단편적이고 피상적이며[2], 때로는 전해들은 이야기나 추측에 기반했을 가능성도 제기된다[8]. 고대 동북아시아 및 한반도의 언어 자료는 극히 부족하여[1][2], '고구려어'라는 단일하고 명확한 실체를 규명하는 것은 매우 어렵다[3][4][5]. 학자 김방한은 "주어진 빈약한 자료만으로는 그러한 문제를 해결하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 우리는 그저 주어진 조건하에서 가장 합리적으로 추정해 갈 수밖에 없다[3]"고 지적하며 고대 언어 연구의 어려움을 토로했다. 따라서 현재 알려진 고구려어에 대한 정보는 대부분 이러한 불확실한 자료들을 바탕으로 한 추정의 결과물이다[3][6].

2. 2. 《삼국사기》 지리지의 지명

고구려어 연구에서 가장 중요하게 인용되는 자료 중 하나는 1145년에 편찬된 역사서 《삼국사기》의 지리지(권35~37)이다.[1][2] 이 책은 현존하지 않는 이전 기록들을 바탕으로 고전 중국어로 작성되었으며, 특히 제37장에는 신라에 병합된 옛 고구려 영토의 지명에 대한 정보가 담겨 있다.

《삼국사기》 지리지에는 다음과 같은 형식의 기록이 나타난다.

:七重縣一云難隱別|칠중현일운난은별중국어

여기서 '一云|일운중국어'은 '또 다른 이름은 ~이다'라는 의미로, 한 장소에 대한 두 가지 다른 이름, 즉 한자 뜻을 이용한 이름(의역 지명)과 소리를 이용한 이름(음역 지명)을 함께 보여준다. 예를 들어 '七重縣|칠중현중국어'은 한자 뜻 그대로 '일곱 겹의 현'으로 해석될 수 있지만, ''은 특별한 의미가 없어 지명의 소리를 나타내기 위해 한자의 음을 빌려 표기한 것으로 보인다. 학자들은 다른 지명과의 비교를 통해 ''이 숫자 '일곱'을, ''이 '겹' 또는 '층'을 의미하는 고구려어 단어일 것으로 추정한다. '縣'(현)에 해당하는 고구려어는 이 표기에는 나타나지 않은 것으로 본다.

이러한 방식으로 《삼국사기》 지리지의 고구려 지명 기록을 분석하여 약 80개에서 100개 정도의 고구려어 어휘를 추출할 수 있었다. 하지만 한자로 기록된 발음을 정확히 복원하는 것은 어려운 일이며, 추출된 단어 중 일부는 한국어, 일본어족 언어, 퉁구스어족 언어의 단어들과 유사성을 보여 그 계통에 대한 여러 가지 논쟁을 낳고 있다. 이러한 지명 자료가 한반도 일부 지역에서 일본어족 언어가 사용되었음을 시사한다는 점에는 대체로 동의하지만, 그 화자가 누구였는지에 대해서는 합의가 이루어지지 않았다.

이 지명 자료가 고구려의 언어를 직접적으로 반영한다고 보는 학자들 사이에서도 그 계통에 대한 의견은 갈린다. 다수의 한국 학자들은 이 지명들을 고대 한국어의 한 갈래로 보고 한국어와의 연관성 속에서 해석하려는 경향이 있다. 반면, 20세기 초 나이토 고난이나 신무라 이즈루 같은 일본 학자들은 특히 숫자 '셋', '다섯', '일곱', '열'을 나타내는 어휘에서 일본어와의 유사성을 지적하며 고구려어가 일본어족에 속한다고 주장했다. 크리스토퍼 벡위스(Christopher Beckwith)는 더 나아가 대부분의 지명 어휘에 대해 일본어족 어원을 제시하며 고구려어가 일본어족 언어라고 주장했지만, 그의 분석은 중국어 발음 재구의 문제점, 일본어족 자료 처리 방식의 오류, 다른 언어와의 관련 가능성을 성급히 배제했다는 점에서 비판을 받았다. 이기문과 로버트 램지(S. Robert Ramsey)는 고구려어가 한국어족과 일본어족 사이의 중간적인 위치에 있었을 가능성을 제기하기도 했다.

한편, 이 지명 자료의 해석에는 신중해야 한다는 지적도 많다. 《삼국사기》에 기록된 지명 대부분은 고구려가 5세기에 백제 등 다른 세력으로부터 빼앗은 한반도 중부 지역에 집중되어 있으며, 고구려의 발상지이자 중심지였던 압록강 유역이나 대동강 북쪽 지역의 지명 정보는 거의 포함하고 있지 않다. 5세기경 고구려는 광대한 영토를 다스리며 다양한 민족과 언어를 포함하고 있었기 때문에, 이 지명들이 고구려 지배층의 언어가 아니라 해당 지역에 살던 피정복민들의 언어를 반영할 가능성이 있다는 것이다. 이것이 지명 자료에서 여러 언어 집단의 특징이 혼재되어 나타나는 이유일 수 있다.

고구려를 포함한 고대 동북아시아 및 한반도의 언어 상황을 파악할 수 있는 자료는 매우 부족하다.[1][2] 중국 역사서에 남겨진 단편적인 기록이나 광개토왕릉비와 같은 비문 자료, 그리고 《삼국사기》 지리지 등에 의존할 수밖에 없지만, 이러한 제한된 정보만으로 '고구려어'라는 단일하고 명확한 실체를 규정하기는 어렵다.[3][4][5] 언어학자 김방한은 "백제, 신라, 가야, 고구려라는 나라가 있었다고 해서, 이들 국가에 일치하는 별개의 언어가 존재했다고 말할 수 있을까. (...) 특히 고구려어의 개념을 규정하는 것은 극심한 어려움을 겪을 것이다. 어쨌든, 우리에게 주어진 빈약한 자료만으로는 그러한 문제를 해결하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 우리는 그저 주어진 조건하에서 가장 합리적으로 추정해 갈 수밖에 없다[3]"고 지적하며 고대 언어 연구의 어려움을 토로했다. 따라서 여기서 설명하는 내용은 모두 이러한 매우 불분명한 정보로부터 다양하게 시도된 추정의 결과이며, 고구려어라는 언어의 존재, 인접 언어와의 관계, 나아가 어휘나 문법 등에 대한 확실한 정보는 지금도 거의 없다[3][6]。

《삼국사기》 지리지를 이용한 어휘 복원은 구체적으로 다음과 같은 방식으로 이루어진다. 예를 들어, '買忽一云水城|매홀일운수성중국어'이라는 기록에서 ''은 소리 표기, '水城|수성중국어'은 뜻 표기로 보고, ''는 '水'(물 수), ''은 '城'(성 성)에 해당하는 고구려어 단어라고 추정하는 식이다. '水谷縣一云買旦忽|수곡현일운매단홀중국어'이라는 기록과 비교하면, ''이 '谷'(골 곡)에 해당함을 알 수 있다. 이렇게 대응 관계를 찾아낸 뒤, 당시의 한자음을 참고하여 ''의 발음을 중고 한어(7세기) 기준 ''*mai'' 또는 조선 한자음(동음) 기준 ''mʌi'' 등으로 추정하고, 나아가 고구려 지명에서 '' 자가 '米'(쌀 미), '弥'(두루 미) 자와 통용되는 사례를 통해(이기문의 연구), '물'을 뜻하는 고구려어의 발음이 ''*mai'' 또는 ''*mie''였을 것으로 보는 것이다.[12] 이런 방식으로 약 80개의 단어를 추정하며, 그중 비교적 확실한 것은 50개 정도로 여겨진다.[5]

하지만 이러한 지명 연구에는 여러 한계가 따른다. 첫째, 옛 백제나 신라 지역의 지명 변경 기록 중에는 개명 전 지명 자체가 이미 뜻 표기(훈독)로 되어 있어 토착어의 소리를 알 수 없는 경우가 많아, 고구려 지역 지명과의 직접적인 비교가 어렵다.[13] 둘째, 고구려 지역의 지명 변경 사례에 비해 백제나 신라 지역의 사례는 그 수가 훨씬 적다. 따라서 '' = '城'(성)과 같은 대응 관계가 유독 옛 고구려 영토 지명에서만 발견된다고 해서 이것이 반드시 고구려어만의 특징이라고 단정하기 어렵다.[13][14] 셋째, 앞서 언급했듯이 《삼국사기》 지리지에 기록된 고구려 지명은 신라에 편입된 남부 지역에 한정되어 있어 지역적으로 편향되어 있으며, 이 지역이 고구려의 지배하에 있었던 기간도 비교적 짧다.[15][16] 이러한 문제들 때문에 《삼국사기》 지리지의 지명 자료가 과연 순수한 '고구려어'를 반영하는지에 대해서는 여전히 불확실성이 남아 있다.[3][17]

2. 3. 금석문

고구려의 영토에서 발견된 소수의 금석문은 비록 한문으로 쓰였지만, 고구려어의 특징을 엿볼 수 있는 중요한 자료이다. 대표적인 금석문으로는 414년 집안에 세워진 광개토대왕릉비, 평양성 벽에서 발견된 4개의 비문, 그리고 590년대에 제작된 것으로 추정되는 충주 고구려비가 있다.

이들 금석문에는 한문의 일반적인 어순이나 문법과 다른, 이른바 '변체한문(變體漢文)'이라고 불리는 표기 방식이 나타난다. 이는 고구려어의 영향을 받은 것으로 생각되며, 한국어의 특징적인 요소들을 일부 포함하고 있다. 예를 들어, 556년에 제작된 평양성 석각 제4석에는 다음과 같은 구절이 있다.

> 丙戌十二月中漢城下後(部)小兄文達節自此西北行步之.

> (병술년 12월에 한성 하후부의 소형 문달이 여기서부터 서북방향을 걸쳐 축성하였다.)

이 문장에서 '中', '節', '之'와 같은 글자는 일반적인 한문 문법에 맞지 않게 사용되었다. 연구에 따르면 '中'은 장소를 나타내는 조사 '-에', '節'은 시간을 나타내는 '-때에'와 유사한 의미로 쓰였으며, 문장 끝의 '之'는 한국어의 종결어미 '-다'와 같은 역할을 한 것으로 추정된다. 이러한 용법은 충주 고구려비나 신라의 남산신성비에서도 유사하게 발견된다.

또한, 일부 금석문에서는 중국어의 일반적인 어순인 주어-동사-목적어 대신, 한국어와 같은 주어-목적어-동사 어순이 나타나기도 한다. 나 와 같은 한자를 사용하여 한국어의 조사를 표기하려는 시도 역시 확인된다.

이처럼 고구려 금석문에 나타나는 변체한문은 이후 신라에 전해져 이두의 성립과 발전에 중요한 영향을 미친 것으로 평가받는다.[46]

3. 형태

556년에 고구려 평양성에서 만들어진 평양성석각(平壤城石刻) 제4석에 쓰인 다음 구절이 대표적인 예이다.

丙戌十二月中漢城下後(部)小兄文達節自此西北行步之.

(병술년 12월에 한성 하후부의 소형 문달이 여기서부터 서북방향을 걸쳐 축성하였다.)

이 문장에서 '中', '節', '之'는 일반적인 한문 용법과는 다르게 사용되었다. '中'은 처소격 조사 '-에', '節'은 시간 부사격 조사 '-때에', '之'는 한국어의 종결어미 '-다'와 유사한 기능을 하는 것으로 해석된다. 이러한 용법은 중원고구려비나 남산신성비 등 다른 비석에서도 발견된다.

고구려 영토에서는 광개토대왕릉비(414년 집안 건립), 평양성 벽의 비문 4개, 충주고구려비(590년대) 등 소수의 비문이 발견되었다. 이 비문들은 모두 한문으로 작성되었지만, 일부 문장에서 한국어와 같이 주어-목적어-동사(SOV) 어순이 나타나는 등 일반적인 중국어의 주어-동사-목적어(SVO) 어순과 다른 불규칙성이 보인다. 또한, 한자 之나 한자 伊와 같은 한자를 사용하여 한국어의 조사를 표기하려는 시도도 보이는데, 이는 후대의 이두와 유사한 방식이다.

이러한 고구려의 변체한문 작성 방식은 신라에 전해져 이두의 성립과 발전에 큰 영향을 준 것으로 평가된다.[46]

4. 어휘

삼국사기 제37장에는 신라에 병합된 옛 고구려 지역의 지명이 기록되어 있는데, 이를 통해 고구려어 어휘를 추정한다. 예를 들어, "七重縣一云難隱別중국어(칠중현은 난은별이라고도 한다)"와 같은 기록에서 '一云'은 두 가지 다른 이름을 나타낸다. '七重縣중국어'은 한자 의미 그대로 '일곱 겹의 현'으로 해석될 수 있지만, '難隱別중국어'은 의미가 통하지 않아 지명의 소리를 표기한 것으로 본다. 다른 예시들과 비교하여 학자들은 '難隱중국어'이 '일곱', '別중국어'이 '겹/층'을 의미한다고 추론한다. 또한 "買忽一云水城중국어(매홀은 수성이라고도 한다)", "水谷県一云買旦忽중국어(수곡현은 매단홀이라고도 한다)"과 같은 기록을 통해 買중국어(매)는 水(물), 旦중국어(단)은 谷(골짜기), 忽중국어(홀)은 城(성)을 의미하는 고구려어 단어로 추정한다[12]。 이러한 방식으로 약 80~100개의 어휘가 추출되었다. 이기문은 '買중국어'의 당시 한자음을 바탕으로 고구려어 '水(물)'을 나타내는 어휘를 '*mai' 또는 '*mie'로 추정했다[12]。

그러나 이러한 지명 연구에는 여러 한계가 있다. 첫째, 지명 자료가 대부분 5세기에 고구려가 백제 등으로부터 점령한 한반도 중부 지역에 집중되어 있고, 고구려의 중심지였던 대동강 이북 지역의 정보는 거의 없다.[15][16] 둘째, 이 지역이 고구려 지배하에 있던 기간이 비교적 짧아, 이 지명들이 실제로 고구려 고유의 언어를 반영하는지, 아니면 피지배 지역의 언어를 반영하는지 불분명하다.[3][17] 셋째, 백제나 신라 지역의 지명 변경 기록은 고구려에 비해 양적으로 훨씬 적고, 변경 전 지명이 이미 토착어의 음이 아닌 한자 뜻풀이(훈독)로 기록된 경우가 있어 직접적인 비교가 어렵다[13][14]。 따라서 지명 자료만으로 고구려어의 전체 모습을 파악하거나 다른 고대 언어와의 관계를 명확히 규명하기는 어렵다.

고구려어를 비롯한 고대 국가들의 왕(王)을 부르는 호칭은 다음과 같이 비교될 수 있다.

지명 외에 고구려어 어휘를 엿볼 수 있는 자료는 매우 드물다. 광개토대왕릉비(414년 집안에 건립됨), 평양성 벽의 비문, 충주고구려비(590년대) 등 고구려 영토에서 발견된 비문들은 모두 한문으로 쓰였지만, 일부에는 불규칙성이 포함되어 있는데, 몇 가지 예로 한국어 및 기타 북동아시아 언어에서 발견되는 목적어-동사 어순이 일반적인 중국어 동사-목적어 어순 대신 사용되었으며, 일부는 이두 텍스트에서 한국어 조사를 나타내는 데 사용된 之|지중국어와 伊|이중국어 문자의 사용례가 있다.

중국 역사서에도 고구려어 단서가 일부 남아있다.

이러한 단편적인 자료들을 바탕으로 고구려어의 계통에 대해서는 여러 학설이 제기되었다.

이처럼 고구려어 어휘와 계통에 대한 연구는 계속되고 있지만, 자료의 부족과 해석의 어려움으로 인해 아직 명확한 결론에 이르지 못하고 있다.[6] 임병준(2000)은 《삼국사기》 지리지 등을 바탕으로 고구려어 어휘 목록을 제시하기도 했다[48]

4. 1. 임병준(2000)의 고구려말 어휘 일람

[48]

※k, t, p 등은 거센소리의 표기가 아니다.

5. 계통론

고구려어의 계통에 대해서는 현존하는 자료의 부족으로 인해 여러 가설이 존재하며 명확한 결론은 내려지지 않은 상태이다.[1][2] 고대 한반도와 만주 지역의 언어에 대한 정보는 주로 중국 역사서의 기록과 《삼국사기》 지리지에 기록된 지명 등에 의존하고 있다.[3][4][5] 그러나 이러한 단편적인 자료만으로는 고구려어의 실체를 온전히 파악하기 어렵다는 한계가 있으며, 언어학자 김방한 등은 자료의 부족으로 고대 언어 연구, 특히 고구려어 연구의 어려움을 지적한 바 있다.[3][6]

초기 기록인 중국의 《삼국지》 「위지」 동이전에는 부여, 고구려, 예의 언어가 서로 유사하며 옥저의 언어는 이들과 약간 다르다고 언급되어 있다.[34] 반면, 삼한(마한, 변한, 진한)의 언어는 부여 및 고구려와는 상당히 다른 것으로 묘사되었다.[35] 이를 바탕으로 이기문은 당시 한반도 언어를 크게 부여 계통과 한 계통으로 나누기도 했다. 《양서》(635)에는 백제의 언어가 고구려와 같다는 기록도 있는데, 이는 백제가 고구려 계통의 이주민에 의해 건국되었다는 전통적인 역사 기록과도 관련지어 해석된다.[44][38]

고구려어의 계통에 대한 주요 가설은 다음과 같이 요약될 수 있으며, 각 가설에 대한 구체적인 근거와 비판은 하위 섹션에서 더 자세히 다루어진다.

- 퉁구스어족 설: 일부 연구자들은 고구려어를 부여계 언어와 함께 퉁구스어족으로 분류하기도 한다.[28] 이는 고구려의 지리적 위치와 일부 어휘의 유사성에 근거하지만,[28] 다른 중국 사서 기록을 근거로 한 반론도 존재한다.[30]

- 일본어족 설: 고구려 지명 어휘와 일본어의 유사성에 주목하여 일본어족과의 연관성을 제기하는 연구도 있다.[33][34][35] 일부 학자는 고구려어를 일본어의 자매어로 상정하기도 했으나[36][37], 이에 대한 비판적 검토도 이루어지고 있다.[38][39]

이러한 다양한 가설 속에서 이기문은 고구려어가 한국어와 일본어의 중간적인 특징을 가졌을 가능성을 조심스럽게 제기하기도 했다.[40] 결론적으로 고구려어의 정확한 계통은 아직 불분명하며, 제한된 자료를 바탕으로 여러 언어와의 연관성이 논의되고 있는 상황으로 추가적인 자료 발굴과 연구가 필요하다.

5. 1. 각 계통론의 근거와 비판

고구려를 포함한 고대 동북아시아, 한반도의 언어 사료는 매우 부족하며, 당시 언어의 실제를 알 수 있는 자료는 거의 존재하지 않는다[1][2]。 이 때문에 당시 언어를 둘러싼 연구는 중국 역사서에 나타난 당시 언어 상황에 대한 언급과 《삼국사기》 제37장의 지명 기록, 광개토대왕릉비를 비롯한 비문 등에서 추출 가능한 단어들을 통해 이루어지고 있다. 그러나 이러한 단편적인 정보로부터 "고구려어"라는 단일한 실체를 명확히 규정하기는 어렵다[3][4][5]。 김방한은 고대 언어 연구의 어려움에 대해 "백제, 신라, 가야, 고구려라는 나라가 있다고 해서, 이들 국가에 일치하는 별개의 언어가 존재했다고 말할 수 있을까 (...) 특히 고구려어의 개념을 규정하는 것은 극심한 어려움을 겪을 것이다. 어쨌든, 우리에게 주어진 빈약한 자료만으로는 그러한 문제를 해결하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 우리는 그저 주어진 조건하에서 가장 합리적으로 추정해 갈 수밖에 없다[3]"고 지적한 바 있다. 따라서 고구려어의 계통, 어휘, 문법 등에 대한 논의는 대부분 제한된 자료에 기반한 추정이며, 아직 확실하게 밝혀진 바는 거의 없다[3][6]。현존하는 고구려어 관련 언어 정보에는 주변의 다양한 언어와의 연관성을 시사하는 요소들이 포함되어 있어[18], 이를 바탕으로 여러 계통론적 가설이 제시되었다.

부여계 언어 그룹 가설고대 중국의 역사서, 특히 《삼국지》 「위지」 동이전에는 부여, 고구려, 옥저, 예의 언어가 서로 유사하다는 기록이 있다. 이를 근거로 이기문 등 일부 학자들은 이들 언어를 하나의 그룹(부여어족)으로 묶어 고찰하기도 한다[22][23]。 하지만 이들 언어가 실제로 동일한 어족을 형성했는지에 대해서는 확실한 증거가 부족하며, 학자마다 견해가 다르다.

퉁구스어족 설고구려어를 부여계 언어와 함께 퉁구스어족으로 분류하는 견해는 오래전부터 제기되었다. 언어학자 하야시 겐지로는 고구려 영역이 후에 퉁구스어파인 만주어 사용 지역과 겹친다는 점과 일부 어휘의 유사성을 들어 고구려어 및 부여계 언어가 만주어와 동계라고 주장했다.[28] 이러한 주장은 제2차 세계 대전 이전 일본의 대륙 정책과 맞물려 고구려를 퉁구스계 국가로 간주하는 시각이 힘을 얻으면서 일본 학계에서 한때 널리 받아들여지기도 했다.[28] 무라야마 시치로는 고구려 오부 명칭에 포함된 '나'(那, *nā)를 남부 퉁구스어의 *nā*(땅, 지역)와 연결하고, 다른 부 명칭을 퉁구스어의 방위어로 해석하려 시도했다.[29] 유하 얀후넨 역시 고구려의 옛 영토에서 활동했던 여진족이나 만주족이 퉁구스어를 사용했다는 역사적 사실을 근거로 퉁구스어족 설을 지지한다. 이기문도 고구려어의 '일곱'을 뜻하는 *nanən*과 퉁구스 제어의 *nadan*(일곱) 등 일부 어휘의 유사성을 인정했다.[18]

그러나 이기문은 《삼국지》 「위지」에 숙신의 후예인 읍루의 언어가 부여와 다르다는 기록과, 《북사》에 읍루의 후예로 추정되는 물길(말갈)의 언어가 고구려와 다르다는 기록을 근거로 반론을 제기했다. 만약 읍루나 물길의 언어가 퉁구스어족에 속한다면, 부여계 언어는 퉁구스어족과 다른 언어 집단으로 구분될 수 있다는 것이다.[30]

한국어족 설《삼국사기》 지리지에 기록된 고구려 지명에서 추출된 어휘 중 상당수가 중세 한국어와 유사하다는 점이 지적되면서 고구려어를 한국어족으로 분류하는 견해가 힘을 얻고 있다. 예를 들어, '골짜기'를 의미하는 고구려어 *tan*과 중세 한국어 *tʌnhʌi*, '검다'를 의미하는 고구려어 *kəmər*과 중세 한국어 *kəm-* 등이 비교된다.[18] 대부분의 한국 학자들은 이러한 유사성에 주목하여 고구려어를 고대 한국어의 한 형태로 간주한다. 알렉산더 보빈은 여진어와 만주어에 나타나는 한국어 차용어를 근거로 고구려어가 한국어의 조상이며, 남쪽으로 확산되어 삼한 지역의 일본어족 언어를 대체했다고 주장했다.[31] 남풍현 역시 삼국의 언어를 고대 한국어의 지역 방언으로 분류한다.[41]

일본어족 설《삼국사기》 지명 자료 중에는 일본어족 언어와 유사한 어휘도 다수 발견되어 고구려어와 일본어의 관계에 대한 논의도 활발하다. 특히 수사 '셋'(*mil*), '다섯'(*ütu*), '일곱'(*nanən*), '열'(*tək*) 등 기본적인 어휘에서 유사성이 두드러진다.[35][33] 20세기 초 나이토 고난과 신무라 이즈루 같은 일본 학자들이 이러한 유사성을 처음 지적했다. 크리스토퍼 벡위드는 이를 바탕으로 고구려어가 일본어족에 속한다고 주장하며 공통 조어(Common Japanese-Koguryoic)를 상정하기도 했다.[36][37]

그러나 벡위드의 주장은 여러 언어학자로부터 비판을 받았다. 토마 펠라르는 그의 언어 분석 방식과 중국어 재구성에 문제가 있으며, 다른 언어와의 비교 가능성을 성급히 배제했다고 지적했다.[38] 또한, 《삼국사기》의 지명 자료가 주로 5세기 이후 고구려가 백제 등으로부터 점령한 한반도 중부 지역의 지명이며, 고구려의 본래 중심지였던 대동강 이북 지역의 지명은 거의 포함하지 않는다는 점도 중요한 한계로 지적된다. 따라서 이 지명들이 고구려의 언어보다는 피정복 지역의 언어를 반영할 가능성이 제기되며, 이것이 여러 언어 집단의 특징이 혼재되어 나타나는 이유일 수 있다는 설명이다.

기타 자료 및 견해《삼국사기》 지명 외에도 고구려어에 대한 단서는 매우 희소하다. 고구려 영토에서 발견된 비문들(광개토대왕릉비, 평양성 각석, 충주고구려비 등)은 모두 한문으로 작성되었지만, 일부 주어-목적어-동사 어순 사용이나 조사 표기(, 등)에서 한국어적 특징이 나타나기도 한다.

중국 역사서에도 고구려 단어로 추정되는 기록이 일부 남아있다.

- 《삼국지》: '성(城)'을 뜻하는 고구려어로 (동한 한어 *koro*, 중세 중국어 *kuw-luw*)를 기록했다. 보빈은 이를 중세 몽골어 *qoto-n* 및 만주어 *hoton*('요새화된 도시')과 비교했다.

- 《위서》: '큰 형'을 뜻하는 (*ʔjot-syæ*)와 '작은 형'을 뜻하는 (*thajH-syae*)를 기록했다. 보빈은 *ʔjot*을 후기 중세 한국어 *nyěys*('늙은')와, *thajH*을 초기 중세 한국어의 '작은, 어린'을 뜻하는 단어와 비교했다. *syæ*는 고대 일본어 *se*('형')와 유사성이 지적되나 차용어일 가능성도 있다.

- 《위서》: 고구려 시조 주몽(중세 중국어 *tsyu-muwng*)의 이름을 '활을 잘 쏘는 사람'으로 풀이했다. 보빈은 첫 음절을 중세 한국어 *tywǒh-*('좋다')와 비교했다.

- 《주서》: '의례용 머리 장식'을 뜻하는 (*kwot-su*)를 기록했는데, 보빈은 이를 중세 한국어 *kwoskál*('의례용 머리 장식')의 첫 부분과 비교했다.

이러한 다양한 증거와 해석들을 종합하여, 이기문은 고구려어가 한국어와 일본어의 중간적인 특징을 가졌을 가능성을 제기하기도 했다.[40] 제임스 마샬 엉거 역시 역사적 정황을 바탕으로 고구려어가 한국어의 조상이며 일본어와도 연관이 있다는 유사한 모델을 제시했다.

결론적으로, 고구려어의 계통은 여전히 불분명하며, 제한된 자료 속에서 한국어족, 퉁구스어족, 일본어족 등 다양한 언어와의 연관성이 제기되고 있다. 어느 한 가설을 확정하기에는 증거가 부족하며, 추가적인 자료 발굴과 심도 있는 연구가 필요한 상황이다.

6. 추가적인 연구 과제

고구려를 포함한 고대 동북아시아 및 한반도의 언어 관련 자료는 매우 부족하며, 당시 언어의 실제 모습을 알 수 있는 자료는 거의 남아있지 않다.[1][2] 이 때문에 고구려어를 비롯한 고대 언어 연구는 주로 중국 역사서에 기록된 언어 상황에 대한 언급이나, 지명, 비문 등에서 찾아낼 수 있는 단어들을 통해 이루어지고 있다.

하지만 이렇게 단편적인 정보만으로 '고구려어'라는 하나의 독립된 언어가 존재했다고 단정하기는 어렵다.[3][4][5] 언어학자 김방한은 이러한 고대 언어 연구의 어려움에 대해 다음과 같이 지적했다. "백제, 신라, 가야, 고구려라는 나라가 있었다고 해서 각 나라에 해당하는 별개의 언어가 존재했다고 단정할 수 있을까? (...) 특히 고구려어의 개념을 규정하는 것은 매우 어렵다. 우리에게 주어진 빈약한 자료만으로는 이러한 문제를 해결하기 거의 불가능하며, 주어진 조건 안에서 가장 합리적인 추정을 해 나갈 수밖에 없다."[3]

결국 현재까지 알려진 고구려어에 대한 내용은 매우 제한적이고 불확실한 정보를 바탕으로 한 여러 추정의 결과물이다. 고구려어라는 언어의 실제 존재 여부, 주변 언어와의 관계, 어휘나 문법 등에 대한 확실한 정보는 아직 거의 없는 실정이다.[3][6] 따라서 앞으로 새로운 자료의 발굴과 기존 자료에 대한 깊이 있는 재해석, 다양한 학설에 대한 객관적인 검토를 통해 고구려어의 실체에 접근하려는 노력이 계속되어야 할 것이다.

참조

[1]

참고

李 1975, p. 39

[2]

참고

金 1985, p. 95

[3]

참고

金 1985, p. 107-108

[4]

참고

伊藤 2013, p. 62

[5]

참고

馬淵ら 1980, p. 6

[6]

참고

Lee & Ramsey 2011, p. 35

[7]

참고

李 1998, pp. 64-74

[8]

참고

李 1998, p. 71

[9]

참고

金 1985, p. 106

[10]

참고

李 1975, p. 43

[11]

참고

Lee & Ramsey 2011, p. 38

[12]

참고

李 1975, pp. 42-45

[13]

참고

金 1985, p. 109

[14]

참고

金 1985, pp. 109-113

[15]

참고

馬淵ら 1980, p. 7

[16]

참고

金 1985, p. 117

[17]

참고

金 2003, p. 35

[18]

참고

李 1975, p. 45

[19]

참고

Lee & Ramsey 2011, pp. 34-35

[20]

참고

Kim 2009, p. 766

[21]

참고

板橋 2003

[22]

참고

李 1975, pp. 39-41

[23]

인용

[24]

참고

板橋2019, pp. 180-181

[25]

참고

李 1975, p. 51

[26]

참고

金 1985, p. 97

[27]

참고

伊藤 2013, p. 62

[28]

참고

井上 2013, pp. 205-206

[29]

참고

金 1985, pp. 118-123

[30]

참고

李 1975, p. 40

[31]

참고

Vovin 2013, p. 224

[32]

참고

Lee & Ramsey 2011, p. 43

[33]

참고

馬淵ら 1980, p. 1-6

[34]

문서

「国語及び朝鮮語の数詞に就いて」『芸文』7-2・4(1971年『新村出全集 第1巻』

[35]

참고

板橋 2003, pp. 169-173

[36]

인용

伊藤 2020

[37]

인용

Beckwith 2004

[38]

인용

Pellard 2005

[39]

인용

板橋 2003

[40]

인용

Lee & Ramsey 2011

[41]

논문

Once Again on Lenition in Middle Korean

http://dx.doi.org/10[...]

2003

[42]

서적

三國志 魏志 東夷 高句麗傳

[42]

서적

三國志 魏志 東夷 沃沮傳

[42]

서적

三國志 魏志 東夷 濊傳

[43]

서적

後漢書

[43]

서적

北史 勿吉,靺鞨

[44]

웹사이트

http://hanja.naver.c[...]

[45]

서적

梁書 百濟

[45]

서적

南史 百濟

[46]

간행물

삼국의 상호 관계를 통해 본 고구려의 정체성

2004

[47]

간행물

고구려어 표기 한자음 형성 자질과 그 어휘 연구

2003

[48]

간행물

고구려말의 차자표기 연구

2000

[49]

간행물

「烏」를 「鳥」의 오기로 판단했다

1983

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com