고구려

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고구려는 기원전 37년 동명성왕에 의해 건국된 고대 한국의 국가이다. 초기에는 '고구려'라는 국호를 사용했으며, 5세기 장수왕 때 '고려'로 변경되었다. 고구려는 기원전 37년 건국 이후, 활발한 정복 활동을 통해 영토를 확장하며 강력한 국가로 성장했다. 4세기에는 불교를 수용하고 율령을 반포하여 중앙 집권 체제를 강화했으며, 광개토왕과 장수왕 시기에는 전성기를 맞이하여 요동 지역을 정복하고 한반도 북부를 장악했다. 7세기 수나라, 당나라와의 전쟁을 겪으며 국력이 쇠퇴하였고, 연개소문 사후 내분으로 인해 668년 나·당 연합군에 의해 멸망하였다. 멸망 이후 고구려 유민들은 부흥 운동을 펼쳤으나 실패하였고, 고구려를 계승한 국가는 발해와 고려이다. 고구려는 군사적으로 강력한 국가였으며, 독특한 문화와 예술을 발전시켰다. 현재 고구려의 역사와 영토 귀속 문제를 두고 중국과 한국 간에 논쟁이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 668년 폐지 - 연씨정권

연씨정권은 연개소문이 쿠데타로 고구려 권력을 장악한 642년부터 고구려 멸망 시점인 668년까지 연개소문, 연남생, 연남건으로 이어진 권력 기간을 지칭하며, 당과의 외교 및 군사적 충돌, 내부 권력 다툼 속에서 고구려 멸망에 이르게 되었다. - 고구려 - 온달관광지

온달관광지는 충청북도 단양군에 있는 관광지로, 온달산성, 온달동굴, 고구려복식관 등을 갖추고 있으며 단양온달문화축제가 열리고 드라마 촬영지로 활용된다. - 고구려 - 고구려비기

고구려비기는 고구려의 역사, 이론적 배경, 주요 쟁점, 한국 상황, 전망 등을 다루는 문서이다.

2. 국호

고구려의 시조 동명성왕은 국호를 '고구려'로 정했으나, 5세기 장수왕대에 '고려'로 바꾼 것으로 추정된다.[528][529] '고려'라는 이름은 이후 보덕국[530]과 대조영의 발해[531]에서 국호로 사용되기도 했다. 918년 왕건이 고려를 건국하면서 그 맥을 이었다.

왕씨의 고려 시대에는 고구려를 '전에 있던 고려'라는 뜻으로 구고려(句高麗)라고 불렀고[532], 자신들을 '후에 이어진 고려'라는 뜻으로 후고려(後高麗)라 칭하며 구분하였다.[534] 《삼국사기》를 쓴 김부식은 4세기까지의 국호인 '고구려'로 표기하여 왕씨가 세운 고려와 구분하였다.

'고구려'라는 국호의 한국어 발음이 '고구리'라는 의견도 있다.[535] 麗 자가 나라 이름을 나타낼 때는 '리'로 발음된다는 음운 법칙 때문이다.[536][537][538][539] 그러나 조선 시대 훈민정음 창제 이후 한글 문헌에는 고구려로 나타나고[540], 《대동지지》에는 "(중국인이나 음운학 책과 달리) 우리나라 사람은 '려'로 바꾸어 부르고 있다."[541]라고 기록되어 있으며, 나라 이름을 나타낼 때도 麗는 '려'로 읽는다는 예외도 있는 등[542][543][544] 이 주장은 신빙성이 낮다. 중원왕조들은 고구려를 예(濊)/맥(貊)/고리(槀離)/구려(句麗)/평양(平凉)/요동(遼東) 등으로 부르기도 했다.[545]

고구려는 다른 이름으로 맥(貊)이라고도 불렸다. 일본에서는 “高麗”라고 써도 “貊(狛)”이라고 써도 모두 '''고마'''라고 읽는다. 현재는 고려와의 구분을 위해 “고구려”라고 읽는 것이 일반적이지만, 원래 백제의 “쿠다라”, 신라의 “시라기”에 대응하는 고대 일본어 명칭은 “고마”였다.

고구려라는 이름의 유래는 확실하게 밝혀지지 않았다. 고구려(句驪)라는 고유 명사가 처음 등장하는 기록은 『한서』 「지리지」에 “현토·낙랑군은 무제 때 설치되었다(기원전 107년). 모두 조선·예맥·구려의 이민족의 땅이다.”라고 나와 있으며, 현토군의 속현으로 고구려, 상은대, 서개마가 언급되어 있다.[208] 려(驪)는 여(麗)와 같은 음으로, 한족의 멸시적인 표현이며 의미상 차이는 없다.[209]

고구려 지명의 유래에 대해서는 여러 설이 있다.

- 과거 백시철은 이를 “고”와 “구려”로 나누어, 구려는 콜(성), 고는 코(큰)이므로 원래 의미는 “큰 성”이라고 했다.[209]

- 이병도는 콜을 백시철과 같이 이해하지만, 고는 슬리(신성한/최고의)이며, “수도”, “상읍”이라는 의미라고 했다.[209]

고구려는 문헌 기록상으로는 맥족으로 나타난다. 8세기 돌궐의 오르혼 비문에는 보클리(''bökli'')라는 동쪽 나라가 등장한다.

- 이와사 세이이치로는 이 보클리가 고구려를 가리키는 것이며, “맥구려”의 음을 나타낸 것이라고 했다.[210]

- 호가후는 이는 ''bök eli''라고 읽어야 하며, 고구려를 가리키는 것은 분명하지만, 의미는 “맥의 나라”라고 한다.[210]

그러나 맥이라는 종족은 오래 전 주나라 시대부터 중국 사료에 등장하며, 시대나 필자에 따라 다른 실체를 가리키는 것으로 생각되는 단어이기 때문에, 고구려를 가리키는 “맥”을 한나라 이전에 등장하는 “맥”과 단순히 연결짓는 것은 불가능하다.[210]

고구려는 『남제서』 「고려전」에 “고려”라는 국명으로 표기되어 있으며, 수나라, 당나라 시대의 역사서에서도 고려라고 표기한다. 책봉 때 공식 명칭이 “고구려왕”에서 “고려왕”으로 바뀐 것은 520년 남조 양나라의 책봉이 처음이며, 고구려가 의도적으로 고려로 개명했다는 설도 있다.[209] 하지만 개명했다는 결정적인 증거는 없고, 단순히 줄임말이 정착된 것일 가능성도 있다.[209] 야기 다케시는 책봉 체제의 관례로 국호의 글자 수를 2글자로 통일한 것이라고 한다.[211]

국호 외에도 '고구려'는 고구려대장간마을, 충주고구려천문과학관 등에 영역에서도 쓰이고 있다.

고구려 왕국은 원래 ‘구려’(구한국어: 句麗, 예일: ''Kwulye'', ) 또는 이와 비슷한 ‘고구리’()로 불렸다.[35][36] 두 단어 모두 “忽”(''kuru'' 또는 ''kolo'')에서 유래했는데, 이는 성이나 요새를 의미했다. 이 단어는 몽골어의 ''qoto-n''과 같은 방랑어일 가능성이 있다.[1][37][38]

忽과 관련된 여러 가능한 동족어가 존재하며, 이는 후대에 행정 구역으로 사용되었고, ''hwol'' 로 표기되었는데, 買忽 ''mwoyhwol/michwuhwol'' 에서처럼, 그리고 골 ''kwol'' 의 가능성이 높은 동족어와 함께 사용되었다.[39] 남풍현은 이것을 백제 용어로 제시하는데, 아마도 같은 의미와 표기를 가진 고구려어와 동족어일 것이다.

徐羅伐 ''Syerapel''이 徐羅城 ''*SyeraKUY''로 변천하면서, 마을을 의미하는 구한국어 단어 伐 ''pel''이 성을 의미하는 구일본어 단어 城 ''ki''와 동일시되었는데, 이는 백제 己 ''*kuy''에서 차용된 것으로 간주되며, 다시 고구려 忽 ''*kolo''에서 차용된 것이다.[40][41] 중세 한국어 골〯 ''kwǒl'' [ko̞ɭ]과 ᄀᆞ옳 ''kòwòlh'' [kʌ̀.òl] ("지역")은 ''*kolo''에서 유래한 것으로 보인다.[38]

“높은 성”을 의미하는 고구려(; )라는 이름은 구려와 접두사 고()의 결합이다. 이 이름은 현토군이 설치한 행정 구역인 고구려현에서 유래했다. 한의 영향력이 감소하면서 고구려현은 초기 고구려 연합의 중심지가 되었다.[42]

5세기 중반부터 고구려는 “높고 아름다운”이라는 의미를 지닌 고려(; ; 중세 한국어: 고ᇢ롕〮, ''Kwòwlyéy'')의 역어로 축약되었다.[1]

현대 영어식 국가명인 "Korea"는 고려(918~1392, Koryŏ라고도 표기됨)에서 유래되었는데, 고려는 자신을 고구려의 정통 후계자로 여겼다.[144][145][146][147] 고려라는 이름은 5세기 장수왕(장수) 시대에 처음 사용되었다. 고구려는 서기 520년 이후 중국과 일본의 역사 및 외교 자료에서 고려로도 언급된다.[181][182]

3. 역사

고구려는 동명성왕이 국호를 '고구려'로 정했으나, 5세기 장수왕 때 '고려'로 이름을 바꾼 것으로 보인다.[528][529] 이 이름은 보덕국[530]과 발해[531]에서도 사용되었다. 918년 왕건이 고려를 건국하면서 그 맥을 이었다.

왕건의 고려 시대에는 이 왕조를 '전에 있던 고려'라는 뜻으로 구고려(句高麗)라고 불렀고,[532] 자신들을 '후에 이어진 고려'라는 뜻으로 후고려(後高麗)라고 불렀다.[534] 김부식은 《삼국사기》에서 이 왕조를 4세기까지의 국호인 '고구려'로 표기하여 왕씨가 세운 고려와 구분하였다.

'고구려'라는 이름의 발음에 대해서는 '고구리'로 읽어야 한다는 의견도 있었지만,[535] 조선 시대 훈민정음 창제 이후의 한글 문헌에는 '고구려'로 나타나고,[540] 《대동지지》에는 "(중국인이나 음운학 책과 달리) 우리나라 사람은 '려'로 바꾸어 부르고 있다."[541]라고 기록되어 있어 신빙성이 낮다.

고구려는 군사적인 성향으로 인해 중국 왕조들과 자주 갈등을 겪었다. 중국과 전쟁 중이 아닐 때는 교역 및 불가침 조약의 형태로 조공을 바치기도 했다.[161] 이러한 교류는 중국 문화와 종교가 한반도로 유입되는 데 기여했다. 고구려는 다른 한국 왕국들과 인접 부족 국가들로부터 조공을 받았으며, 군사적으로는 말갈족을 자주 동원했다. 백제와 고구려는 역사 전반에 걸쳐 지역적 라이벌 관계였지만, 신라와 당나라에 대한 전쟁에서는 동맹을 맺기도 했다.

부여는 동이족 중 가장 먼저 국가 체제를 갖춘 농경민으로, 기원전 3세기부터 번성했다고 여겨진다.[394] 부여는 후한 초기 중국과 안정적인 외교 관계를 맺고, 위나라 시대까지 관위 제도의 원형을 정비하여 주변 이민족도 지배했다.[394] 고구려와 부여는 언어가 거의 같고,[397] 건국 신화도 매우 유사하여 오랫동안 친족 관계로 여겨져 왔다.[396]

부여와 고구려의 건국 신화는 다음과 같다.

이처럼 고구려와 부여의 건국 신화는 매우 유사하여 민족적 근연성의 근거로 여겨져 왔다.[396] 그러나 고고학적으로 고구려는 적석총, 부여는 토광묘나 목관묘를 사용했고, 매장 제도에 큰 차이가 있어 관련성을 찾기 어렵다는 지적도 있다.[402] 고구려 왕권이 부여와의 동족성을 강조한 것은 정치적 전략의 일환이었을 가능성이 높다.[396]

285년 선비 무용(慕容廆)의 공격으로 부여가 일시 멸망하고,[407] 346년 무용(慕容皝)(전연)의 공격으로 5만 명이 넘는 인구가 요서 지방으로 강제 이주당하는 등[407][402] 부여는 쇠퇴했다. 494년 말갈에 쫓긴 부여왕이 나라를 이끌고 고구려에 항복하면서 부여는 멸망했다.[402] 이 과정에서 많은 부여족이 고구려에 유입되었고,[402] 광개토왕에게 봉사한 무두루의 무덤이 발견되어 부여족이 고구려 왕권에 봉사했음을 알 수 있다.[408][409] 유입된 부여족은 고구려 발전의 중심 역할을 했고,[410] 고구려 왕권은 부여족에게서 정통성을 찾았을 가능성도 있다.[410]

고구려는 한(漢)이 설치한 낙랑군과 현토군의 지배에 큰 영향을 받았다.[411] 고구려는 한나라의 군현 지배에 반항과 귀순을 반복하며 국가를 형성했다.[412] 4세기 중국이 오호십육국 시대에 들어서자, 고구려는 전연·후연과 격렬한 싸움을 벌였다.[414] 고구려는 수도 환도성을 빼앗기고 신하의 예를 갖춰야 했지만,[240][241] 중국의 난세로부터 도망쳐 온 한인(漢人)들이 고구려 발전에 큰 역할을 했다.[415] 동수(冬壽)의 무덤인 안악 3호분은 고구려 왕릉을 능가하는 규모로, 당시 중국계 사람들이 상당한 자율적 세력을 유지했음을 보여준다.[416][356]

5세기 장수왕 시대에는 서방 국경을 안정시키고,[420] 북위와 남조(南朝)에 조공하여 관계를 안정시킨 후, 한반도에 대한 확대 정책을 펼쳐 475년 백제의 수도 한성을 함락시켰다.[421] 고구려는 외교적 승리를 거두었고,[421] 남북 양조와의 교류와 서방 국경 안정책은 7세기까지 고구려의 기본적인 대중 외교 방침이 되었다.[420]

6세기 후반 수가 중국을 통일하자, 고구려는 수와 국경을 접하게 되었고, 590년 수에 사신을 파견했다.[275][273] 그러나 수는 고구려를 압박했고, 말갈이나 거란이 수와 결탁하여 고구려 왕권에서 이탈하는 움직임이 나타났다.[272] 수는 고구려를 여러 차례 원정했지만 실패했고,[282][285][286] 수 멸망의 중요한 요인이 되었다. 수가 멸망한 후 성립한 당도 고구려 원정을 반복했고, 백제를 먼저 멸망시키고 신라와 연합한 당에 의해 668년 고구려는 멸망했다.

4세기 중반, 백제는 고구려와의 전쟁 속에서 국제 무대에 등장했다.[423] 백제는 고구려와 마찬가지로 부여에서 나왔다는 동족 신화를 가지고 있었지만, 이는 정치적 성격을 띠었을 가능성이 있다.[423][424] 서울특별시에 남아 있는 고구려식 적석총은 고구려계 사람들이 백제 지배 지역으로 유입되었을 가능성을 보여준다.[427]

광개토왕은 백제를 반복적으로 공격했다. 광개토왕릉비문에 따르면, 백제는 고구려에 조공하는 "속민"이었으나, 391년 왜가 백제를 "신민"으로 삼자, 396년 고구려가 백제를 격파하고 "노객"으로 만들었다.[247][257] 고구려는 백제로부터 많은 성읍과 마을을 빼앗고, 백제왕에게 충성을 맹세하게 하며 왕자들을 인질로 잡았다.[247] 광개토왕릉비문은 백제에 대한 적의를 표현하며 "백잔(百殘)"이라는 멸칭으로 표기하고 있다.[429]

광개토왕릉비문은 고구려가 백제로부터 빼앗은 영토의 주민을 "신래의 한(韓)과 예(穢)"(신래한예)라고 부르며, 수묘인을 징발했다고 기록한다.[430] 장수왕 시대에는 더욱 남진하여 475년 백제의 수도 한성을 함락시켰다.[263][257][261][264] 6세기 백제는 신라, 왜, 가야와 다투며 국력을 강화했고,[435] 548년 고구려와 백제의 전쟁이 재발했다.[436] 551년 백제와 신라 연합군에 의해 한성을 점령당했다.[436][270][269] 신라가 강대해지자, 고구려와 백제는 대립하면서도 대신라 전쟁에서는 연합했다.

6세기 말~7세기 초 수·당의 고구려 원정이 실패한 후, 당은 백제를 먼저 멸망시키고(660년) 고구려를 남북에서 협공했다.[301][302] 백제 유신들의 부흥 운동을 왜가 지원했고,[437] 고구려도 백제 잔당을 지원했다.[438] 백제 부흥 운동은 실패했지만, 부여풍과 여러 백제 유신들이 고구려로 도망쳤다.[438]

4세기 중반, 신라도 고구려의 영향을 받아 국제 무대에 등장했다.[439] 광개토왕비문은 신라가 고구려에 조공하는 속민이었다고 기록한다.[440] 내물마립간 때 고구려에 실성을 인질로 보냈다는 기록이 있지만,[441][442] 이전의 신라의 고구려 신하됨은 사실이 아닐 가능성이 있다.[441]

399년 왜군의 공격을 받은 신라가 고구려에 구원을 요청했고, 광개토왕은 이듬해 신라에 주둔하던 왜군을 몰아냈다.[443] 중원고구려비에는 고구려 "대왕"과 신라 "미금(왕)"이 형제 관계였고, 고구려가 상위자였다고 기록되어 있다.[446][445] 고구려는 신라 미금에게 의복을 하사하고, 신라 영내에 주류하는 "신라토내번주"가 군부로서 사람을 모집했다.[447][445]

신라는 점차 국력을 키워 고구려 지배에서 벗어나려 했다. 450년 신라인이 고구려 변장을 살해했고,[449] 454년 고구려가 신라를 침공했으며, 455년 신라가 백제에 원군을 파병했다.[449] 6세기 신라는 가야에 대한 세력 확장을 도모하고, 태백산맥을 넘어 북상하여 고구려의 10군을 탈취했으며, 한성을 점령하고 신주를 설치했다.[452] 신라는 중국 남북조와 독자적인 외교를 전개했다.[271]

수·당 통일 후, 고구려는 백제와 결탁하여 신라에 압력을 가했다. 642년 백제의 공격을 받은 신라는 김춘추를 고구려에 파견하여 구원을 요청했지만, 연개소문은 거절하고 백제와 함께 신라를 공격하려 했다.[290] 당에 지원을 요청한 신라는 당군과 함께 백제, 고구려를 공격하여 멸망시켰다.[453] 신라는 당군을 몰아내고 조선반도 중부 이남을 차지했지만, 대동강 이북 옛 고구려 영토는 당나라 지배하에 남았다.[453]

고구려와 왜의 관계는 4세기 후반부터 기록에 나타난다. 광개토왕릉비는 한반도를 남하하는 고구려와 백제·신라에 세력을 확장하는 왜 사이에 큰 전투가 있었고, 광개토왕이 왜를 격퇴했다고 기록한다.[247][454] 백제는 왜와 "화통"하여 고구려에 대항하려 했고,[247] 백제가 왕자를 인질로 왜에 보냈다는 기록이 있다.[456][457]

왜는 5세기 동안 한반도로 세력 확장을 지향했고, 왜의 오왕은 중국 왕조에 한반도 남부의 군사적 권한을 가진 직책을 요구했다.[459] 왜왕 무가 송에 보낸 상표문에서 고구려에 대한 대항 의식을 분명히 했고,[460] 왜의 "대왕" 호칭은 고구려를 의식한 것이라고 생각할 수 있다.[460][461][462]

413년 고구려 사자가 왜인을 동반하여 동진에 입조했지만,[256] 왜인의 성격은 불분명하다. 570년 고구려에서 왜로 사신을 파견한 것이 확실한 외교 관계 형성의 첫 번째이다.[464][465][466] 고구려는 신라의 세력 확장을 배경으로 왜와의 연합을 통해 신라 배후를 견제하려 했다.[465] 595년 고구려 승려 혜자가 왜에 건너가 성덕태자에게 불교를 가르쳤다.[467] 601년 왜에서 고구려에 오오토모노 무라지가 파견되어 신라 공격에서 연합을 도모했지만, 왜는 신라를 공격하지 않고 압력을 가해 "임나의 조"를 거두는 것을 목표로 했다.[469]

광개토왕릉비 서두에는 시조 추모(동명성왕, 주몽), 아들 유류(유리명왕), 대주류(대무신왕) 등 초기 3대 왕이 언급되고, 광개토왕은 "17세손"이라고 기록되어 있다.[480] 『삼국사기』 「고구려본기」의 왕통 계보는 광개토왕릉비문의 전승과 밀접한 관계가 있다.[480]

초대 왕 추모(주몽)에 대한 기록은 『광개토왕릉비문』, 『위서』, 『삼국사기』에 있다.[482] 부여에서 도망친 고구려 시조 추모(주몽)가 큰 강을 건너 남쪽 땅에 고구려를 건국했다는 줄거리는 일치한다.[482] 이 신화는 고구려와 부여의 동족성의 근거로 여겨지기도 하지만, 현대 학자들은 후대의 창작물로 본다.[483]

668년 고구려 멸망 후, 검모잠, 안승 등 많은 고구려 유민들이 당나라와 신라에 맞서 고구려 부흥 운동을 일으켰다. 안승은 고구려 백성 4천 호(약 2만 명)와 함께 신라에 귀순했다.[591] 신라 문무왕은 안승을 보덕왕에 봉했다.[591] 그러나 683년 신문왕은 안승을 신라 수도 경주로 불러들이고, 보덕국 장수 대문[592]의 난을 진압하여 신라에 흡수했다.[593] 고구려 귀족과 유민들은 남원경으로 이전되었다.[594]

8세기 말~9세기 초 요동 지역에서 고구려 유민들이 세운 것으로 추정되는 소고구려[596]가 등장했지만, 관련 기록이 없어 자세한 내용은 알 수 없다.[597] 고구려 부흥 운동은 실패했으나, 698년 성립된 발해[598][599]와 918년 성립된 고려[600]는 고구려를 계승한 국가이다.

3. 1. 건국과 발전 (기원전 37년 ~ 서기 371년)

고구려의 시조 고주몽(高朱蒙)은 원래 해주몽(解朱蒙)이라 불렸으며, 기원전 58년에 태어났다. 《삼국사기》에 따르면, 그는 예맥족 국가 부여의 일부였던 북부여 왕 해모수의 아들이다.[546] 해모수는 북부여의 왕이자 부여 신화에 등장하는 인물로, 천제의 아들이라 불렸다.[547] 그의 외조부는 강을 다스리는 신 하백이며, 그의 세 딸 하유화(河柳花)·하훤화(河萱花)·하위화(河葦花) 중 하유화가 그의 어머니이다.[548]주몽(朱蒙)이라는 이름은 부여어로 활을 잘 쏘는 사람, 즉 신궁(神弓)을 뜻한다.[549] 그는 어릴 때부터 활로 파리를 맞힐 정도로 뛰어난 재능을 보였다고 전해진다.[550]

당시 해부루(解夫婁)의 뒤를 이어 부여의 2대 왕이었던 금와왕에게는 일곱 아들이 있었다고 전해진다. 그중 태자였던 해대소(解帶素, 대소왕)를 중심으로 한 여섯 형제는 주몽의 재능을 시기하여 그를 죽이려 하였다.[551]

이에 주몽은 협보(陜父), 오이(烏伊)[552], 마리(摩離)[553]와 함께 부여를 떠나 남쪽으로 향했다. 추격자들을 피해 엄리대수(淹利大水)에 이르렀을 때, 주몽은 “나는 천제의 손자이며, 강의 신의 외손자이다. 지금 나를 쫓는 자가 뒤를 따르니 그 위험이 급한데 강을 건널 수 없으니 도와 달라.”라고 외쳤다. 그러자 자라와 물고기가 물 위로 떠올라 다리를 만들어 주었다. 주몽이 무사히 강을 건너자 물고기와 자라는 다시 돌아갔고, 추격자들은 강을 건너지 못해 더 이상 쫓아오지 못했다. 이 사건을 어별성교(魚鼈成橋)라 부른다.[554]

해주몽은 세 명의 배다른 친구와 함께 남하하여 졸본(卒本)에 정착했다. 그곳의 세력가 연타발의 둘째 딸 소서노와 혼인하였다. 이후 비류국 군장 송양(松讓)을 만나 그를 포섭하기 위해 활쏘기 대결을 제안했고, 송양이 옥가락지를 백보 밖의 표적으로 놓자 기왓장 부서지듯 백발백중하였다고 한다.[555] 이에 기원전 36년 송양은 주몽에게 항복하였다.[556]

기원전 37년, 주몽은 졸본의 오녀산성(五女山城, 환런현)을 도읍으로 삼고 나라 이름을 고구려(高句麗)라 하였다. 왕실의 이름을 해씨(解)에서 고씨(高)로 바꾸고, 고주몽(高朱蒙)이라는 이름으로 고구려의 1대 왕 추모성왕(東明聖王)이 되었다.[557] 추모성왕은 즉위 후 송양의 나라였던 비류국을 다물도(多勿都)로 바꾸고 그를 관리자로 임명하였으며, 말갈족을 복속시켰다. 기원전 34년 졸본성과 궁궐을 완성하였으며, 기원전 32년에는 오이(烏伊)와 부분노(扶芬奴)[558]를 보내 백두산 동남쪽에 있던 행인국(荇人國)을 정복하였다. 기원전 28년에는 부위염(扶尉猒)[559]을 보내 북옥저(北沃沮)를 정복하였다. 기원전 24년 가을 음력 8월에는 부여에 남아있던 어머니 하유화가 세상을 떠났다.

한편, 추모성왕과 전 왕후 예씨(禮氏) 사이의 아들 해유리(解瑠璃)는 기원전 37년 부여에서 태어났다. 해유리는 어머니 예씨의 말을 듣고 추모성왕이 남긴 부러진 칼 조각이라는 징표를 주춧돌에서 찾아내 기원전 19년 고구려로 찾아갔다. 추모성왕을 만난 후 성을 고유리(高瑠璃)로 바꾸고 그해 음력 4월에 태자가 되었다.

1년 후인 기원전 18년, 소서노는 온조(溫祚), 비류(沸流) 두 아들과 함께 남쪽으로 내려갔다. 비류는 미추홀(彌鄒忽, 인천광역시)에, 온조는 위례성(慰禮城, 서울특별시)에 정착하였다. 이때 온조를 따라 고구려 졸본에서 위례성으로 남하한 열 명의 개국공신을 십제(十濟)라 하였다. 개국공신 10명은 마려(馬藜), 오간(烏干), 을음(乙音), 해루(解婁), 흘간(屹干), 곽충(郭忠), 한세기(韓世奇), 범창(笵昌), 조성(趙成)이며, 이 중 마려는 개국공신 마리의 후손으로 추정되며, 한국 마(馬)씨의 조상이 되었다. 해루는 해모수와 같은 집안사람으로 추정된다. 조성은 직산 조씨의 조상이며, 알려지지 않은 공신 중 전섭(全聶)은 한국 전(全)씨의 조상이 되었다고 한다.

고유리는 기원전 19년 동명성왕이 세상을 떠나자 고구려의 제2대 왕인 유리명왕(瑠璃明王)이 되었다. 기원전 18년 음력 7월에는 다물후 송양의 딸을 왕비로 맞이하였다. 기원전 9년에는 선비족을 부분노(扶芬奴)의 계책을 사용하여 토벌하였다. 기원전 6년 부여의 대소왕은 고구려에 볼모를 요청하였고, 유리명왕은 부여의 강력한 국력을 염려하여 태자 도절을 인질로 보내려 하였으나, 도절이 두려워 가지 않았다. 이에 대소왕은 기원전 6년 음력 11월 군사 5만여 명을 이끌고 고구려를 침공하였으나 폭설로 많은 군사를 잃고 퇴각하였다. 유리명왕은 부여의 위협에서 벗어나기 위해 3년 압록강 근처의 국내성(國內城, 집안)으로 도읍을 옮겼다.

9년 음력 8월, 대소왕이 사신을 보내 부여를 섬길 것을 종용하였는데, 유리명왕은 국력이 부족한 것을 알고 부여에 신속하기로 하였다. 그러나 왕자 고무휼(高無恤)이 사신에게 부여의 내정이나 잘 다스리라는 의미의 말을 우회적으로 표현하여 사신이 돌아가도록 하였다.

12년에 전한을 무너뜨리고 신나라을 세운 왕망이 흉노 정벌을 위해 고구려군을 징발하려 하였으나 이를 거절하자 장수를 보내 공격하여 고구려 장수 연비(延丕)를 죽였다. 이에 고구려는 신나라를 공격하였다. 13년에는 부여가 고구려를 침공하였으나 고무휼이 매복 작전을 써서 부여군을 크게 격파하였다. 유리명왕은 14년에는 양맥(梁貊)을 정복하고 현도군(玄菟郡)의 고구려현(高句麗縣)을 지배하였다.

3대 왕 대무신왕(大武神王, 재위: 4년~44년)은 21년 부여 정벌을 감행하여 22년 음력 2월 장수인 괴유가 부여 대소왕을 죽였다. 왕을 잃은 부여는 분열되어 대소의 동생은 압록곡 부근에 갈사부여를 세웠으며, 음력 7월에는 대소왕의 사촌동생이 부여 백성 1만여 명을 데리고 고구려에 귀순해 사실상 부여를 흡수하였다. 26년 음력 10월 개마국을 공격하여 복속시켰고, 음력 12월에는 구다국이 항복하였다. 28년 음력 7월에 한나라의 요동 태수가 군사를 이끌고 고구려를 침략하였으나 고구려가 수성전으로 버티자 철수하였다. 32년에는 낙랑국을 정벌하여 지배했다. 37년에도 낙랑을 정벌하여 병합한 기사가 있는데, 이를 32년 낙랑 정벌의 연장선으로 보기도 하며, 독립적인 기록으로 판단하여 고구려가 한사군 가운데 하나인 낙랑군을 정벌한 것으로 보기도 한다.[560] 하지만 사실상 낙랑군은 한반도인을 수장으로 삼고 고구려, 백제에 굴복한 뜻으로 공물을 바치는 등 고구려의 입장에서 긴 시간동안 한사군을 정복할 필요가 없었다. 그러나 이후 고구려군은 한사군을 정복하여 지배했고 한사군민들은 전멸하였다.

3. 2. 중앙 집권화와 전성기 (371년 ~ 531년)

371년 백제 근초고왕이 고구려를 공격하여 고국원왕이 전사하고, 고구려는 혼란에 빠졌다.[243][242][240] 뒤를 이은 소수림왕은 전진과 교류하여 불교[565][566]와 도교를 받아들이고, 태학(太學)을 설립하여[567] 유교 이념을 바탕으로 인재를 양성했다. 또한 율령을 반포하여[568] 고구려를 중앙집권국가로 발전시켰다.[245][242]소수림왕의 뒤를 이은 고국양왕 시기에는 국사와 종묘, 예제가 정비되었다.[242] 이러한 내정 정책을 통해 국력을 회복하였다.[247]

391년 고국양왕의 아들 광개토왕이 즉위하여 한국 최초의 연호인 영락을 사용하고, 군주를 태왕(太王)으로 격상시켰다.[246] 광개토왕은 즉위 초부터 활발한 정복 활동을 펼쳤다.

392년 7월, 광개토왕은 군사 4만 명을 이끌고 백제를 공격하여 석현성 등 10여 개 성을 함락시켰다.[569] 10월에는 백제의 요새 관미성을 함락시켰다.[570] 395년 패수에서 백제군 8,000여 명을 죽이거나 생포하는 대승을 거두었다.[571] 396년에는 백제를 공격하여 아리수 이북의 58개 성, 700여 개 촌락을 점령하고 위례성을 포위하였다. 백제 아신왕에게서 '영원한 노객(奴客)이 되겠다'는 항복을 받고, 아신왕의 동생과 대신 10명을 인질로 잡아 백제를 속국으로 만들었다.

392년 9월,[572] 395년에는 거란을 정벌하여 소수림왕 8년(378년)에 거란에게 잡혀갔던 백성 1만여 명을 되찾고,[573] 염수(鹽水)로 진출하여 패려를 복속시켰다.[574] 398년에는 숙신을 정벌하여 동북 국경 지대를 안정시켰다.

399년, 광개토왕은 평양으로 순행하였다. 백제와 왜, 가야가 신라를 공격하자, 신라는 평양으로 사신을 보내 구원을 요청하였다. 400년, 광개토왕은 신라에 5만 대군을 파견하여 백제·가야·왜 연합군을 물리쳤다. 이때 연합군은 금관가야 종발성까지 퇴각하였고, 고구려군은 금관가야 지역까지 쫓아가 연합군을 격퇴시켰다. 이로 인해 금관가야가 쇠퇴하고 대가야 중심의 후기 가야 연맹이 시작되었다. 404년에는 대방(帶方) 지역으로 쳐들어온 백제, 왜, 가야 연합군을 궤멸시켰다.

400년 2월, 고구려 주력군이 신라에서 왜군을 격퇴하는 동안 후연의 모용성이 신성과 남소성(南蘇城)을 공격했다. 모용성이 내부에서 살해당하자, 광개토왕은 402년 숙군성(宿軍城)을 함락시키고, 404년 용성(現朝阳)을 정벌하여 모용성의 모후 정씨(丁氏)와 난왕비를 사로잡았다. 405년 요동성, 406년 목저성(木抵城)에서 후연군을 격파하여 요동 점령을 확고히 하였다. 407년에는 5만 군대를 동원하여 후연 군대를 격파하고, 후연의 6개 성을 점령하였다.

고구려는 후연을 압박하기 위해 남연(南燕)과 우호관계를 맺었다. 408년 고운이 후연을 멸망시키고 북연을 건국하자, 고구려는 북연과 우호관계를 맺고 사실상 속방으로 삼아 서쪽 국경을 안정시켰다.[576] 410년에는 동부여(東夫餘)를 완전히 굴복시켰다.[577]

광개토왕은 393년 평양에 9개 절을 창건하고,[578] 399년 평양에 행차하는 등 평양을 중시하였다. 409년에는 나라 동쪽에 독산성 등 6개 성을 쌓고 평양의 민호를 옮겨 살게 하였다. 또한 수묘인(守墓人) 제도를 정비하여 왕릉 관리에 힘썼다. 이러한 내치로 광개토왕릉비에는 “나라가 부강하고 백성이 편안하였으며 오곡이 풍성하게 익었다”라는 기록이 남아있다.

3. 3. 쇠퇴와 멸망 (531년 ~ 668년)

고구려는 6세기에 전성기를 맞았으나, 이후 점차 쇠퇴하기 시작했다. 안장왕이 암살된 후 동생 안원왕이 왕위를 이었으나, 귀족 간의 권력 다툼이 심해졌다.[87] 왕위 계승을 둘러싼 분쟁으로 정치적 분열이 깊어졌고, 결국 여덟 살의 양원왕이 즉위했다. 그러나 사병을 거느린 반(反) 귀족 세력들이 각 지역을 통치하면서 권력 투쟁은 계속되었다.[87]이러한 고구려 내부 혼란을 틈타 투구족이 550년대에 고구려 북쪽 성을 공격하여 일부 영토를 빼앗았다.[87] 551년에는 백제와 신라가 연합하여 고구려를 공격, 한강 유역을 점령했다.[87] 이로 인해 백제는 약소국이 되었고, 신라는 세력 확장의 기반을 마련했다. 반면 고구려는 국력이 약화되었다.[87] 신라는 황해를 통해 중국과 직접 교류하며 문명을 수용, 고구려에 대한 의존도를 줄였다. 이는 7세기 후반 고구려에 불리하게 작용했다.[87]

6세기 후반~7세기 초, 고구려는 수나라, 당나라와 자주 전쟁을 벌였다. 백제, 신라와의 관계는 복잡하여 동맹과 적대 관계를 반복했다. 북서쪽 이웃 동돌궐은 고구려의 명목상 동맹국이었다.[87]

수나라가 중국을 통일하자 고구려는 경계하며 전쟁 준비를 시작했다.[106] 고구려는 중국의 조공 체제에서 다른 한국 국가들처럼 조공을 바쳐 수나라를 달래려 했으나, 동등한 관계를 고집하며 '태왕' 칭호를 사용하고 수나라 영토를 침략하여 수나라 조정을 분노하게 했다.[106] 598년, 고구려는 요서를 선제공격했으나 (여주관 전투) 수나라 군대에 패했다.[107] 수 문제는 육지와 바다로 반격했으나, 이는 수나라에게 재앙이었다.[108]

612년, 수나라는 30만 대군(전투병력 약 113만 3800명)을 동원해 고구려를 공격했다.[108] 9만 군대(약 30만 5천 명)는 요하 방어선을 우회하여 평양으로 향했으나, 고구려는 수나라 해군을 격파하여 보급에 차질이 생겼다.[108] 을지문덕 장군은 살수대첩에서 수나라 군대를 크게 물리쳤다. 수나라 9만 군대 중 2,700명만이 살아 돌아갔다고 한다.[108]

613년, 614년 원정은 중단되었다. 613년은 양현감의 반란, 614년은 고구려의 휴전 제의와 곡희정 송환 때문이었다.[108] 615년 수 양제는 다시 공격을 계획했으나, 수나라 내부 상황 악화로 실행하지 못했다.[108] 수 양제의 한국 원정 실패는 수나라 멸망에 크게 기여했다.[108][109][110]

642년 겨울, 고구려 영류왕은 연개소문을 제거하려 했으나, 연개소문이 쿠데타를 일으켜 영류왕과 관리 100명을 죽였다.[111] 연개소문은 보장왕을 옹립하고 대막리지가 되어 실권을 장악했다.[111] 연개소문은 초기 당나라에 유화적 태도를 보였으나, 점차 신라와 당나라에 도발적으로 변했다.[111] 고구려는 백제와 동맹을 맺고 신라를 공격, 대야성 등 40여 개 요새를 함락시켰다.[112] 신라는 당나라에 군사 원조를 요청했고, 당 태종은 644년 고구려 원정을 준비했다.[111]

645년, 당 태종은 고구려 정복을 위해 직접 공격했다.[111] 당나라 군대는 요동성 등 여러 요새를 함락시켰다.[114] 안시성은 포위되었으나, 양만춘의 지휘 아래 당나라 군대를 저지했다.[114] 주필산 전투에서 고구려 구원군을 격파했지만, 당나라 군대는 안시성을 함락하지 못하고 철수했다. 이 원정은 당나라에게 실패였다.[81] 태종은 647년, 648년 다시 고구려를 침략했으나 모두 패배했다.[116][117][118][119][120]

당 태종은 649년 사망했고, 당 고종이 원정을 계속했다.[119][116] 660년, 신라-당 연합군은 백제를 먼저 정복하고 고구려에 집중했다.[124] 그러나 당 고종도 연개소문을 이기지 못했다.[124][125] 연개소문의 주요 승리 중 하나는 662년 ''사수 전투''에서 당나라 군대를 섬멸하고 남만 장군 방효태와 아들 13명을 죽인 것이다.[126][127] 연개소문 생전 당나라는 고구려를 정복하지 못했다.[128]

666년 여름, 연개소문 사망 후 고구려는 혼란에 빠졌다.[129] 장남 연남생이 대막리지를 이었으나, 동생 연남건, 연남산과의 권력 다툼이 벌어졌다.[129] 연남생은 당나라에 원군을 요청했고, 당 고종은 이를 기회로 삼았다.[129] 연개소문 동생 연정토는 신라로 망명했다.[129]

667년, 중국군은 요하를 건너 신성을 함락했다.[129] 당군은 연남건의 반격을 격퇴하고 연남생과 합류했다.[129] 668년 봄, 이적은 부여성을 함락시켰고, 가을에는 압록강을 건너 신라군과 함께 평양성을 포위했다.[129]

연남산과 보장왕은 항복했고, 연남건은 저항했으나 신성의 배신으로 성이 함락되었다.[129] 연남건은 자살을 시도했으나 실패하고 체포되었다.[129] 이로써 고구려는 멸망했고, 당나라는 고구려 영토를 병합, 설인귀를 안동도호부에 임명했다.[130] 연개소문 사후 내분은 당나라-신라 연합군 승리의 주요 원인이었다.[130] 신라와의 동맹은 양쪽에서 고구려를 공격하고 군사, 물류 지원을 받을 수 있어 중요했다.[130]

그러나 당나라 지배에 대한 저항이 컸다.[130] 669년, 당 고종은 고구려 백성 일부를 강제 이주시키고, 20만 명 이상의 고구려 포로를 장안으로 보냈다.[131] 일부는 당나라 관리가 되었는데, 고사계와 아들 고선지가 대표적이다.[132][133][134][135][136] 고선지는 탈라스 전투에서 당나라 군대를 지휘했다.[132][133][134][135][136]

신라는 668년 한반도 대부분을 통일했지만, 당나라에 의존한 대가가 있었다.[137] 당나라는 평양도호부를 설치하고 설인귀를 임명했으나, 고구려 주민과 신라의 저항으로 통치에 어려움을 겪었다.[137] 신라는 나당 전쟁을 통해 당나라 세력을 대동강 이남에서 몰아냈지만, 대동강 이북 옛 고구려 영토는 되찾지 못하고 당나라 지배하에 남았다.[137]

3. 4. 부흥 운동

668년 고구려 멸망 이후, 검모잠, 안승 등 많은 고구려 유민들은 당나라와 신라에 맞서 고구려 부흥 운동을 일으켰다. 이들은 한성(漢城, 현재 재령, 황해남도)에서 잠시 반란을 일으켰으나, 안승이 검모잠을 암살하고 신라에 투항하면서 실패했다. 안승은 고구려 백성 4천 호(약 2만 명)와 함께 신라에 귀순했다.[591]신라 문무왕은 안승과 고구려 유민들을 금마저(전라북도 익산)로 이주시키고 안승을 보덕왕(報德王)에 봉했다.[591] 보덕국은 신라의 번속국(藩屬國)으로, 고구려와 동일한 5부와 관등 체계를 갖추고 있었다. 보덕국은 나당 전쟁에 참전하고 일본과는 견고려사(遣高麗使)라는 이름으로 사신을 주고받는 등 대내외적으로 활발하게 활동했다.

그러나 683년, 신문왕은 안승을 신라 수도 경주로 불러 소판(蘇判) 관등과 김씨 성을 사성하고, 신라의 여인과 결혼하게 한 뒤 집과 토지를 주며 수도에 거주하게 했다. 이에 불만을 품은 보덕국의 장수 대문[592]이 금마저에서 난을 일으켰지만,[593] 신문왕에 의해 곧바로 진압되어 신라에 흡수되었다. 보덕국 멸망 후 고구려 귀족과 유민들은 신라의 9주 5소경 중 하나인 남원경(전라북도 남원)으로 이전되었다.[594] 이 과정에서 고구려의 현악기인 거문고가 신라에 전래되었다.[595]

한편 8세기 말~9세기 초에는 요동 지역에서 고구려 유민들이 세운 것으로 추정되는 소고구려[596]가 등장하기도 했다. 그러나 '고려국에서 사신을 보냈다'라는 단편적인 기록 외에는 관련 기록이 없어 국가 성립 과정과 배경, 멸망 시기 등은 알 수 없다.[597]

고구려 부흥 운동은 실패로 끝났으나, 698년에 성립된 발해[598][599]와 918년에 성립된 고려[600]는 고구려를 계승한 국가이다.

4. 정치

고구려는 소수림왕 때 율령 정치를 시작하면서 관료 조직을 갖추게 되었고, 평양으로 수도를 옮긴 이후 더욱 정비되었다. 고구려의 중심 세력은 5부족으로 형성되었으며, 초기에는 왕이 부족 연맹장이었다. 왕위는 선출제에서 세습제로 바뀌었으며, 초기에는 소노부에서 동명성왕 이후에는 계루부에서 세습하였다고 한다.

초기 관직은 국왕 밑에 상가(相加)·대로(對盧)·패자(沛者)·주부(主簿)·우대(優台)·승(丞)·사자(使者)·조의(皁衣)·선인(先人) 등이 있었다. 427년 평양 천도 이후에는 대대로(大對盧)·태대형(太大兄)·울절(鬱折)·태대사자(太大使者)·조의두대형(皁衣頭大兄)·대사자(大使者)·소형(小兄)·제형(諸兄)·선인(仙人) 등 12등급으로 재정비되었다. '형'은 연장자를, '사자'는 공부(貢賦) 징수 직역을 뜻하는 것으로 보인다. 대대로와 막리지(莫離支)는 수상격인 고구려 최고의 관직으로, 대대로는 평시 행정 담당의 수상이다. 막리지 밑에는 고추대가(古雛大加)·중외대부(中畏大夫)·대주부(大主簿) 등을 두었는데 각각 내정(內政)·외정(外政)·재정(財政)을 맡아보았다.

지방은 5부(部)로 나누고, 각 부에는 욕살(褥薩)이라는 부왕(副王)급 군관(軍官)과 처려근지(處閭近支)[602]라는 행정관이 파견되었다. 이들은 각 내부의 여러 성주(城主)를 통솔하였다. 원래 부족 세력의 근거지였을 여러 성(170)은 고구려 왕국의 사적·행정적 단위로 통합되어 있었다.

고구려에는 귀족 회의인 제가 회의도 있었다. 초기 고구려는 5개 부족의 연맹체였으며, 이후 5개의 지역으로 발전하였다. 4세기로 접어들면서 고구려는 새롭게 확장된 지역에 축조된 성을 중심으로 한 지역 행정 단위가 등장하였다. 4세기부터 6세기 초까지 고구려가 지배한 지역 대부분에 군(郡) 제도가 수립되기 시작하였는데, 군(郡) 아래에는 성(城)이나 촌(村)과 같은 하위 행정 구역이 존재하였다. 군 전체를 다스리는 관리를 수사(守使)라 불렀으나, 옥살(沃 साल), 조려군지(調礪郡使), 루초(漏 哨) 등으로 명칭이 바뀌기도 하였다. 옥살과 조려군지 모두 군사 및 민정 업무를 담당하였으며, 관아는 종종 성(城) 내에 설치되었다.[151]

『삼국사기』에 따르면, 고대에는 좌보(左輔)와 우보(右輔)의 관직이 최고위직이었으며, 백제에서도 마찬가지였다. 고구려에서는 제8대 신대왕 때 그 위에 국상(國相)이라는 관직을 새로 설치하였고, 왕의 즉위에 공이 있던 명림답부가 처음으로 그 자리에 올랐다.

3세기에는 다음과 같은 10계급의 관제가 정비되어 있었다.

15대 미천왕(재위: 300년-331년) 때, 다음과 같은 왕권 아래 일원화된 13계급의 관제로 정비되었다.

고구려 말기에 대대로의 지위에 있던 연개소문은 쿠데타를 일으켜 막리지(莫離支) 지위에 올라 전권을 휘둘렀다.

5. 행정

고구려는 교통로를 정비하여 지방 통치 조직을 갖추었다.[603] 초기에는 5부족이 행정 구역으로 발전하여 수도와 지방을 5부로 나누었다. 계루부는 내부,[605] 소노부는 서부,[606] 절노부는 북부,[607] 순노부는 동부,[608] 관노부는 남부[609]라고 불렀다. 5부 아래에는 성(城)이 있었다.

각 부에는 군관(軍官)인 욕살(褥薩)과 행정관인 처려근지(處閭近支)[602]가 파견되어 각 부 내의 여러 성주(城主)를 통솔했다. 그 아래에는 각 이원(吏員)이 있어 사무를 분담했다. 고구려는 문무 구별이 체계화되지 않아 부족 세력의 근거지였던 여러 성을 행정적·군사적 단위로 편성했던 것으로 보인다.

5부를 중심으로 기내(畿內)의 의미를 가진 내평(內評)과 기외(畿外) 지방을 의미하는 외평(外評) 제도가 있었다. 평양 천도 이후에는 평양 외에 국내성(통구)과 한성(재령)의 별경(別京)이 있어 삼경제(三京制)가 완성되었으며, 남진정책을 추진하며 국원성 같은 거점 도시를 설치하였다.

초기 고구려는 5개 부족의 연맹체였으며, 이후 5개의 지역으로 발전하였다. 이들 5개 부족 집단의 자치권이 약해지면서 골짜기를 단위로 하는 지역 관리들이 임명되었다. 4세기에 들어서면서 고구려는 새롭게 확장된 지역에 축조된 성을 중심으로 한 지역 행정 단위를 만들었다. 4세기부터 6세기 초까지 고구려가 지배한 지역 대부분에 군(郡) 제도가 수립되기 시작했는데, 한강 부근 16개 군의 존재와 말략(馬略)이라는 군사 기지의 별칭인 군두(郡頭)라는 명칭이 이를 증명한다. 군(郡) 아래에는 성(城)이나 촌(村)과 같은 하위 행정 구역이 있었다. 군 전체를 다스리는 관리를 수사(守使)라 불렀으나, 옥살(沃살), 조려군지(調礪郡使), 루초(漏 哨) 등으로 명칭이 바뀌기도 하였다. 옥살과 조려군지 모두 군사 및 민정 업무를 담당하였으며, 관아는 종종 성(城) 내에 설치되었다.[151]

가장 초기 기록에 따르면, 고구려인들은 '''나(那)''' 또는 '''누(奴)'''라 불리는 여러 지방적 정치 집단을 형성하고 있었다.[218] 각 나 집단에는 대가(大加), 제가(諸加)라 불리는 수장층이 있었고, “가(加)”는 북부 아시아의 수장 호칭인 칸(칸, 한)과 유사한 것이라고도 여겨진다.[218] 2세기부터 3세기 무렵의 적석총(積石塚)에서는 이러한 수장층과 피지배층 사이에 축조 규모의 차이가 보인다.[218] 이러한 나 집단은 수장 연합을 형성하고 있었다고 생각되며, 『삼국지』 「위지」나 『위략』 등 중국 사서에는 유력한 나 집단으로 환누부(桓奴部), 절노부(絶奴部), 소노부(消奴部), 관노부(灌奴部), 계루부(桂婁部)라는 오족(五族, 오부)의 존재를 전하고 있다.[218] 「위지」에 따르면, 초기에는 소노부에서 왕(맹주)을 내었으나, 그 후 계루부에서 왕을 내게 되었고, 절노부는 왕비를 내었다고 한다.[218] 이 나(那)에 대해서는, 씨족(clan)으로 보는 견해[494]와 “땅”이라는 의미로 해석하여 부족(tribe) 또는 원시적인 소국을 가리킨다고 보는 견해[495]가 있다.

고구려 후기에 대해서는, 당대의 기록 『한원(翰苑)』에는 고구려에 오부 제도가 있으며, 이것은 『삼국지』 「위지」나 『후한서』 등의 기록에 있는 고구려 오부(오족)가 개칭된 것이라는 기록이 있다.[499] 그것에 따르면 원래의 고구려 오부(오족)는 다음과 같이 개칭되었다.[500]

- 계루부(桂婁部):내부(內部, 황부(黃部))

- 절노부(絶奴部):북부(北部, 후부(後部)/흑부(黒部))

- 순노부(順奴部):동부(東部, 좌부(左部)/상부(上部)/청부(青部))

- 관노부(灌奴部):남부(南部, 전부(前部)/적부(赤部))

- 소노부(消奴部)/준누부(涓奴部):서부(西部, 우부(右部)/하부(下部)/백부(白部))

이 정보의 출처는 『고려기』이며,[499] 유사한 기록은 당의 장회태자(章懷太子)에 의한 『후한서』의 주석에도 있지만,[501][502] 그 신뢰성에 대해서는 오랫동안 논쟁의 대상이 되고 있다.[503] 내부 및 동서남북 또는 전후상하의 방위부가 실제로 사용되었다는 것은, 일본 기록에 있는 고구려 인명에 방위부가 사용되고 있는 것이 있음으로써도 증명된다.[504]

『삼국사기』에 따르면, 고대에는 좌보(左輔)와 우보(右輔)의 관직이 최고위직이었으며, 백제에서도 마찬가지로 좌보와 우보가 최고위 관직이었다. 고구려에서는 제8대 신대왕 때 그 위에 국상(國相)이라는 관직을 새로 설치하였고, 왕의 즉위에 공이 있던 명림답부가 처음으로 그 자리에 올랐다.

『삼국지』와 『후한서』 등의 기록과 서열에는 차이가 있지만, 3세기에는 다음과 같은 10계급의 관제가 정비되어 있었던 것으로 생각된다. 그러나 상가(相加), 대로(對盧), 배자(沛者), 고주가(古鄒加)는 오족(五族)의 유력자가 사용한 것으로, 반드시 왕권 아래 일원화된 관제였던 것은 아니라고 생각된다.

『수서』와 『신당서』에 나타나는 관직명도 차이가 현저하지만, 모두 12계급이다. 15대 미천왕(재위: 300년-331년) 때, 다음과 같은 왕권 아래 일원화된 13계급의 관제로 정비되었던 것으로 생각된다.

고구려 말기에 대대로의 지위에 있던 연개소문은 쿠데타를 일으켜, 막리지(莫離支)의 지위에 올라 전권을 휘둘렀다. 막리지 자체의 명칭은 『삼국사기』 직관지에서는 『신당서』를 인용하여 12계급 중 최하위인 고추대가(古雛大加)의 별칭으로 하고 있다(단, 『신당서』 고려전에는 그러한 기록은 없다).

6. 군사

고구려는 매우 군사적인 국가였다.[152] 한국 학자들은 고구려를 제국으로 묘사하기도 한다.[153][154] 초기에는 사방의 방향을 기준으로 한 네 개의 부분적으로 자치적인 지역과 군주가 이끄는 중앙 지역이 있었지만, 1세기에 사방 지역은 중앙 지역에 의해 중앙 집권화되고 관리되었고, 3세기 말에는 군주에게 모든 정치적, 군사적 권한을 상실했다.[155] 4세기, 고국원왕 재위 시절 선비족과 백제에게 패배한 후, 소수림왕은 광개토대왕의 정복을 위한 길을 닦은 군사 개혁을 실시했다.[82][83]

군제(軍制)는 귀족개병제와 유사한 형태로서 국왕이 최고 사령관으로 군사조직도 일원적으로 편제되어, 국내성, 평양, 한성(漢城: 재령)의 3경(三京)과 각 성에 상비군을 두고, 변방에 순라군을 두었다. 군관으로는 대모달(大模達)·말객(末客) 등이 있으며, 상비군의 보충은 경당(扃堂)이라는 청년 단체가 맡았다.

고구려에서 주로 사용한 투척 무기는 활이었다.[158] 고구려의 활은 보다 복합적인 구조로 개량되어 쇠뇌에 필적하는 발사 능력을 갖추었다. 주요 발사 무기로는 국궁과 각궁을 사용했다. 또한 석궁을 사용하기도 하였다. 성을 방어할 때는 투석병이 있었다. 도끼창(미늘창)을 병용했다. 고구려 보병은 창과 칼 두 가지 무기를 사용했다. 첫 번째는 짧은 양날 변형으로 생긴 창으로 대부분 던지기 위해 사용되었다.

다른 하나는 단일 양날 검으로 한나라의 영향력을 받은 칼자루 안에 있었다. 투구는 중앙아시아 민족이 사용하는 날개 달린 가죽 및 말꼬리 장식과 유사했다. 갑옷은 미늘갑옷이라 군인이 유연하게 움직일 수 있었다. 또한 신발은 밑에 뾰족하게 된 송곳이 박혀있어 적을 밟을 때 사용했다. 돌을 던지는 투석기와 쇠뇌도 제한적으로 사용되었다. 기병과의 전투 및 전열이 흩어진 상황에서 사용된 장병기는 주로 창이었다. 고구려 전사들은 두 종류의 검을 사용했다. 하나는 짧고 양날인 검으로 주로 투척용으로 사용되었고, 다른 하나는 손잡이가 짧고 링 모양의 손잡이 장식이 달린 한(漢)나라 동부의 영향을 받은 긴 단날검이었다. 투구는 날개, 가죽, 말총으로 장식된 중앙아시아 민족들이 사용하는 투구와 유사했다. 방패는 군인의 몸 대부분을 가리는 주요 방어구였다. 기병은 '개마무사'라 불렸으며, 카타프락토이와 유사한 유형이었다.[158]

고구려 성곽의 가장 일반적인 형태는 강과 그 지류 사이에 위치한 초승달 모양의 성곽이었다. 강둑 사이의 해자와 토벽은 추가적인 방어선을 형성했다. 성벽은 길이가 매우 길었으며, 거대한 돌 블록을 진흙으로 고정하여 건설되었고, 중국 포병조차도 이를 뚫는 데 어려움을 겪었다. 지하 공격을 막기 위해 성벽 주변에는 해자가 있었고, 망루가 설치되어 있었다. 모든 성곽에는 물과 장기간 포위 공격에 대비한 충분한 장비가 있었다. 강과 산이 없는 경우 추가적인 방어선이 추가되었다.

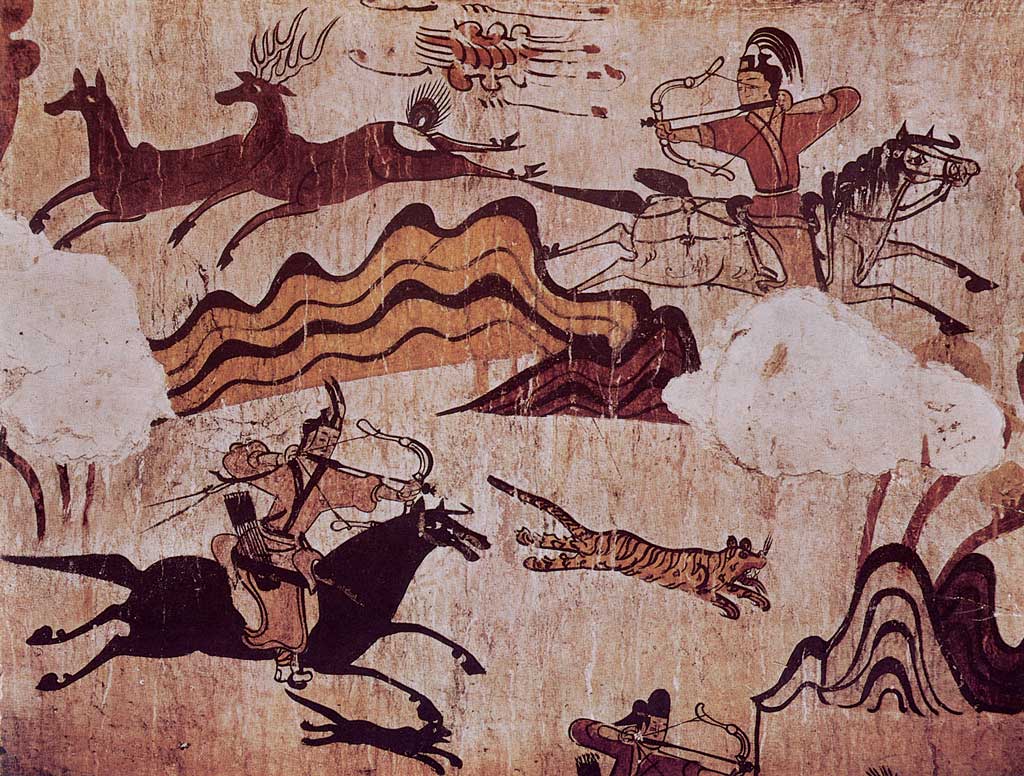

왕이 직접 이끄는 연 2회의 사냥, 군사훈련, 사냥-훈련 및 행진은 고구려 병사들에게 높은 수준의 개인 훈련을 제공하기 위해 실시되었다.

수도에는 주로 기병으로 구성된 5개의 군대가 있었는데, 왕이 직접 지휘했으며 약 1만 2,500명에 달했다. 2만 1,000명에서 3만 6,000명에 이르는 다양한 규모의 군사 부대는 지방에 배치되었고, 각 지방의 수령이 지휘했다. 국경 근처의 군사 식민지는 주로 군인과 농민으로 구성되었다. 귀족들이 소유한 사병도 있었다. 이러한 시스템을 통해 고구려는 추가 비용 없이 5만 명의 상비군을 유지하고 활용할 수 있었으며, 특수한 경우에는 대규모 동원을 통해 30만 명의 군대를 운용할 수 있었다. 전성기 고구려는 30만 명의 군대를 동원할 수 있었다.[156][157] 고구려는 말갈족과 같은 반(半)유목민 속국을 종종 보병으로 모집했다.[87] 고구려의 모든 남자는 군대에서 복무해야 했거나 추가적인 조세를 납부함으로써 징집을 피할 수 있었다. 668년 당나라의 한 논문에는 보장왕 항복 후 67만 5천 명의 이주민과 176개의 군사 주둔지가 기록되어 있다.

고구려 군대는 주요 무기에 따라 창병, 도끼병, 보병 및 기병으로 구성된 궁병, 그리고 기갑병과 중장창병을 포함한 중기병으로 나뉘었다. 투석기 부대, 공성병, 돌격대와 같은 다른 부대들은 특수 부대로 편성되어 일반 부대에 추가되었다. 이러한 기능적 분할의 장점은 고도로 전문화된 전투 부대를 가질 수 있다는 것이었지만, 단점은 하나의 부대가 복잡한 전술적 행동을 수행하기 어렵다는 것이었다.

군대는 중앙에 장군과 참모, 그리고 호위병을 배치하고, 궁수들은 도끼병의 보호를 받았다. 장군 앞에는 주력 보병이 있었고, 양쪽 측면에는 적의 측면 공격에 대비하여 반격할 준비가 된 중기병이 배치되었다. 최전방과 후방에는 정찰, 추격, 적의 공격 약화를 위한 경기병이 있었다. 주력 부대 주변에는 소규모의 중기병과 보병이 배치되었다. 각 부대는 상호 지원을 통해 서로를 방어할 준비가 되어 있었다.

고구려는 도시를 기반으로 한 적극적 방어 전략을 구현했다. 성곽 도시와 요새화된 진영 외에도, 이러한 '적극적 방어' 시스템은 소규모 경기병 부대를 이용하여 적을 지속적으로 괴롭혔고, 봉쇄 해제 부대와 최정예 병사들로 구성된 강력한 예비대가 최후의 강력한 타격을 가했다.

고구려는 또한 군사 정보와 특수 전술을 전략의 중요한 부분으로 활용했다. 고구려는 철기 시대에 중국 조정에 돌 창촉만 공물로 보내는 등의 허위 정보 전파에도 능했다. 고구려는 정찰 시스템을 발전시켰다. 『삼국유사』에 언급된 가장 유명한 첩자 중 한 명인 백석은 신라의 화랑에 잠입하는 데 성공했다.

7. 사회 및 경제

668년 고구려가 멸망한 뒤, 고구려 왕족 안승과 검모잠 등은 고구려 부흥운동을 일으켰다. 그러나 얼마 지나지 않아 내분이 일어나 안승이 검모잠을 죽이고 고구려 백성 4천 호(약 2만 명)와 함께 신라에 투항했다.[591]

신라 문무왕은 안승과 고구려 유민들을 금마저(전라북도 익산)로 이주시켜 살게 하고 안승을 보덕왕(報德王)에 봉했다.[591] 보덕국은 신라의 번속국(藩屬國)으로 있으면서 고구려와 동일한 5부와 관등 체계를 갖추고 나당 전쟁에 참전하거나 일본과는 견고려사(遣高麗使)라는 이름으로 사신을 주고받는 등 활발한 대내외 활동을 벌였다. 그러나 683년 신라 신문왕이 안승을 수도 경주로 불러들여 소판(蘇判) 관등과 김씨 성을 부여하고 집과 토지를 주며 수도에 거주하게 하자, 이에 불만을 품은 보덕국의 장수 대문[592]이 금마저에서 반란을 일으켰지만[593] 신라에 진압되어 흡수되었다. 보덕국 멸망 후 고구려 귀족과 유민들은 신라의 9주 5소경 중 하나인 남원경(전라북도 남원)으로 이전되었다.[594] 이 과정에서 고구려의 현악기인 거문고가 신라에 전래되었다.[595]

8세기 말~9세기 초에는 요동 지역에서 고구려 유민들이 세운 것으로 추정되는 나라(소고구려)[596]가 등장하기도 했지만, '고려국에서 사신을 보냈다'는 단편적인 기록 외에는 관련 기록이 없어 국가 성립 과정과 배경, 멸망 시기 등은 알 수 없다.[597]

고구려 부흥 운동은 실패로 끝났으나, 698년에 건국된 발해[598][599]와 918년에 건국된 고려[600]는 고구려를 계승한 국가이다.

당나라 군대를 지휘하던 이적(李勣)(서무공)은 20만 명이 넘는 포로를 거느리고 개선하여 보장왕 등을 소릉(태종의 능묘)에 바쳤고, 신라도 7천 명의 포로를 거느리고 선조 묘에 고구려와 백제의 멸망을 보고했다.[305] 전후, 당나라는 평양에 안동도호부(安東都護府)를 설치하고, 옛 고구려 영토에 9도독부(都督府)와 100현(縣)을 두어 고구려인을 등용하여 기미(羈縻)주(州)로 편입하였다.[305][307]

670년, 고구려의 추장 검모잠(劍牟岑)이 당나라 지방관을 살해하고, 보장왕의 외손이라는 안승(安勝)을 옹립하여 신라에 망명하자, 신라는 안승을 “고구려왕”(후에 “보덕왕”)으로 봉하여 고구려 망명 정권을 끌어안았다.[305] 신라는 이듬해 고구려 사신을 왜국에 조공하게 하였고, 이후 한동안 신라 사신이 동행하여 고구려 사신이 왜국으로 보내졌다.[307]

고구려 유민들은 다양한 운명을 겪었다. 고구려 북부 지역 유민 대부분은 당나라에 의해 영주(營州)(현재 요녕성(遼寧省)조양시(朝陽市))로 강제 이주당하였다.[312] 당나라는 사로잡았던 마지막 고구려 왕인 보장왕을 요동주도독(遼東州都督)·조선왕으로 봉하여 요동으로 돌려보내 현지를 안정시키려 했다. 그러나 보장왕은 말갈(靺鞨)과 결탁하여 반란을 모의했기 때문에 사천으로 유배되어 그곳에서 사망했다.[313]

중화인민공화국(中華人民共和国) 서안(西安), 낙양(洛陽)을 중심으로 당나라로 들어간 고구려인들의 무덤이 다수 발견되었고, 2016년 현재까지 21점의 묘지가 발견되었다.[318]

고구려 유민 일부는 왜(倭)로 망명하기도 했다. 『속일본기(續日本紀)』에 따르면, 무사국(武蔵国)고려군(高麗郡)(현재 사이타마현(埼玉県)히다카시(日高市)·한노시(飯能市))는 고구려 유민들을 옮겨 설치한 것이라고 되어 있으며,[320] 고려신사(高麗神社)·고려가와(高麗川)·히다카시 고려홍향(高麗本郷) 등의 이름에 그 흔적을 남기고 있다.

고구려는 농업을 중심으로 한 경제 체제를 가지고 있었으며, 국가 차원에서 농업을 장려하였다. 고구려의 토지는 왕토사상에 기반하여 국유제가 원칙이었다. 토지는 왕실 직속령, 훈공에 대한 대가로 주어지는 사전(賜田)이나 식읍(食邑) 등으로 분배되었다. 사전은 세습이 가능했지만, 식읍은 세습할 수 없었으며, 토지를 받은 사람들은 국가에 조세(租稅)를 납부해야 했다. 귀족들은 장원(莊園)을 확장하며 토지와 경작민을 지배하기도 했다.

고구려의 세금 제도는 세(稅)와 조(組)로 나뉘었다. 세는 인두세의 일종으로, 포목 5필과 곡식 5섬을 징수했다. 조는 가구(戶)를 3등급으로 나누어 상호는 1섬, 중호는 7말, 하호는 5말을 부과했다.

7. 1. 신분제

고구려 사회는 왕족인 고씨와 5부 출신의 귀족들이 정치와 사회를 주도했다. 이들은 지위를 세습하며 높은 관직을 맡고 넓은 토지를 소유했으며, 조의, 선인, 대사자, 상가, 고추가 등의 관리를 거느렸다. 신분에 따라 집과 의복에 차이가 있었다.[613]일반 백성은 호민(豪民)과 하호(下戶)로 나뉘는데, 대부분 농민이었다. 이들은 토지 경작, 납세, 병역의 의무를 지고 토목공사에도 동원되었다. 하호는 전근대기에 촌락을 구성하던 농민층을 가리키는 역사 용어이다.[613]

중국에서는 평민을 가리키는 표현 중 하나로 하호를 널리 사용했으며, 우리나라에서도 중국과는 다르지만 하호라는 용어를 사용했다. 『삼국지』 부여조에는 부여의 읍락에는 호민이 있고, 하호는 노비와 다름없다고 기록되어 있다. 부여-고구려 계통의 하호는 좌식자(坐食者)와 같은 지배층에게 식량을 바치는 자였으며, 평민과 노비를 함께 이르는 말이었다. 『삼국지』 위서 동이전에는 대가(大家)는 농사를 짓지 않고 좌식자가 1만여 명이며, 하호는 물고기, 소금, 식량을 날라 와 공급한다고 되어 있고, 하호는 일반적으로 무기를 들고 적과 싸우는 것이 금지되었다. 태평어람에 인용된 위략에서는 대가는 농사를 짓지 않으며, 하호는 부세를 바치는데 노객(奴客)과 같은 처지라고 기록되어 있다.[613]

후한서 동이전 부여조에서는 읍락이 모두 제가에게 종속된 것으로 보며, 이는 우리나라 특유의 귀족적 성격을 보여준다. 부여계의 계층 구성은 왕과 귀족 계급(제가, 사자 등 관료), 족장층인 호민, 평민인 하호, 최하층인 노예로 구분되었는데, 대체로 귀족들은 호민을 제외한 평민과 노비를 구분하지 않아 하호군은 당시의 노예군을 형성하고 있었다고 본다. 그들은 또한 법률로 그렇게 정해졌다고 한다.[613]

한국민족문화대백과사전[614]에 따르면, 하호에 관한 학설은 크게 노예, 농노, 평민 세 가지로 분류된다. 학자들은 중국식 하호와 우리나라식 하호를 구분하며, 평민과 노예가 섞인 수드라와 비슷한 계층으로 보기도 한다.

광개토대왕릉비[615]에 따르면 묘지기는 거래의 대상이자 천한 일이었으며, 광개토대왕은 고구려인들이 묘지기로 거래되는 것을 금지하고, 이를 어기면 처벌했다. 대신 정복하거나 약탈한 한인과 예인을 묘지기로 삼게 했다. 한인과 예인만을 묘지기로 삼았으나, 이들을 감시하는 고구려인들도 묘지기로 있었던 것으로 보인다.

7. 2. 법률

고구려의 형법은 매우 엄격했다. 반역을 꾀하거나 반란을 일으킨 자는 화형에 처한 뒤 다시 목을 베었고, 그 가족은 노비로 삼았다. 적에게 항복하거나 전쟁에서 패한 자 역시 사형에 처했으며, 도둑질을 한 자는 훔친 물건의 12배를 배상해야 했다(1책12법). 이는 부여와 공통된 법률이다. 이러한 엄격한 형벌 덕분에 고구려에서는 범죄가 적었고 감옥도 없었다고 한다.남의 가축을 죽인 자는 노비로 삼았고, 빚을 갚지 못한 자는 그 자식을 노비로 만들어 빚을 갚게 하는 경우도 있었다. 중대한 범죄자가 있으면 제가 회의를 열어 처벌을 결정했다. 이처럼 엄격한 형법을 적용했기 때문에 법을 어기거나 사회 질서를 어지럽히는 자가 매우 드물었다.

7. 3. 경제

고구려는 농업을 중심으로 한 경제 체제를 가지고 있었으며, 국가 차원에서 농업을 장려하였다. 그러나 실제 농사는 피지배 계층인 일반 농민들이 담당하였다.고구려의 토지는 왕토사상에 기반하여 국유제가 원칙이었다. 토지는 왕실 직속령, 훈공에 대한 대가로 주어지는 사전(賜田)이나 식읍(食邑) 등으로 분배되었다. 사전은 세습이 가능했지만, 식읍은 세습할 수 없었으며, 토지를 받은 사람들은 국가에 조세(租稅)를 납부해야 했다. 귀족들은 장원(莊園)을 확장하며 토지와 경작민을 지배하기도 했다.

고구려의 세금 제도는 세(稅)와 조(組)로 나뉘었다. 세는 인두세의 일종으로, 포목 5필과 곡식 5섬을 징수했다. 조는 가구(戶)를 3등급으로 나누어 상호는 1섬, 중호는 7말, 하호는 5말을 부과했다.

8. 문화

고구려의 지배층은 한나라(漢)·흉노에서 수입한 비단과 금·은으로 장식된 옷을 입었고, 전사(戰士)는 머리에 쓴 적관(冠)에 깃털을 꽂는 절풍(折風)을 썼는데, 깃털이 많이 꽂혀있을수록 높은 신분을 나타냈다. 고구려인은 또한 거대한 분묘와 석총(石塚)을 만들었고, 많은 물건을 시체와 함께 부장했다.

고구려의 문화는 기후, 종교, 그리고 고구려가 겪었던 잦은 전쟁으로 인한 긴장된 사회 분위기에 영향을 받았다. 『수서』(권 81)에는 "고구려, 백제, 신라의 풍속, 법률, 의복은 대체로 동일하다"라고 기록되어 있다.[162] 고구려인들은 발효 기술이 뛰어났으며, 발효 음식을 널리 먹었다. 이는 김치의 기원으로 여겨진다.[163] 노래와 춤은 고구려 사회에서 중요한 역할을 했으며, 그 유산은 오늘날 현대 한국 사회에도 이어지고 있다.[164]

한국에서의 모계 중심 사회는 고구려 시대에 시작되어 고려 시대까지 이어지다 조선 초기에 끝났다.[165][166] 남자가 결혼하면 장가를 간다는 한국 속담은 고구려 시대에서 유래한다.[167] 고구려는 왕이 직접 참석하는 연례적인 국가적인 석전(돌싸움)을 개최했다.[168] 원래 호전적인 고구려 시대의 산물이었던 석전은 고려와 조선 시대의 평화로운 시대에 이르러 널리 즐기는 오락으로 발전했다.[169] 출산 후 미역을 먹는 한국의 전통과 미역이라는 한국어는 고구려에서 유래했다.[170][171]

고구려 미술은 주로 고분 벽화에 보존되어 있으며, 역동적이고 세밀한 이미지로 유명하다. 많은 예술 작품들은 독창적인 화풍을 가지고 있으며, 한국 역사 전반에 걸쳐 계속된 다양한 전통을 묘사하고 있다.

고구려의 문화 유산은 현대 한국 문화에서 찾아볼 수 있다. 예를 들어 한국식 성곽, 씨름,[177] 택견,[178][179] 한국 무용, 온돌(고구려의 온돌 난방 시스템), 한복 등이 있다.[180]

고구려의 초기와 중기의 대표적인 묘제는 적석총이다. 고구려의 적석총은 냇돌이나 덩이돌, 다듬은 돌을 쌓아 올리고, 중앙에 매장 주체를 두는 형태가 일반적이다.[216]

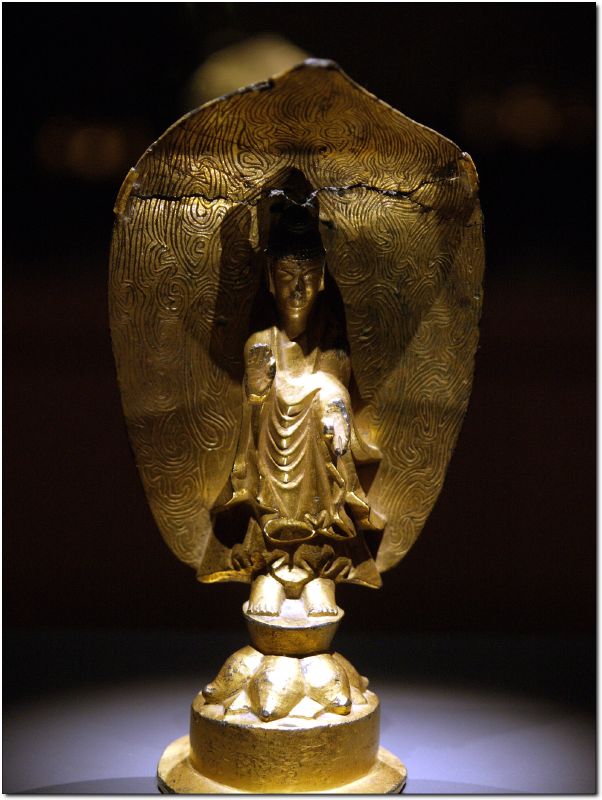

고구려의 불교 미술은 중국 북위의 영향을 받아 불상, 불화, 탑 등 많은 미술품이 있었을 것으로 보이나, 현재 남아있는 유물은 매우 드물다. 1940년 평양 근처에서 발견된 고구려 금동미륵보살반가사유상(국보 제118호)과 '연가(延嘉) 7년'이라는 고구려 연호가 새겨진 연가7년명 금동여래입상(국보 제119호)[626]이 한국에 남아 있다.

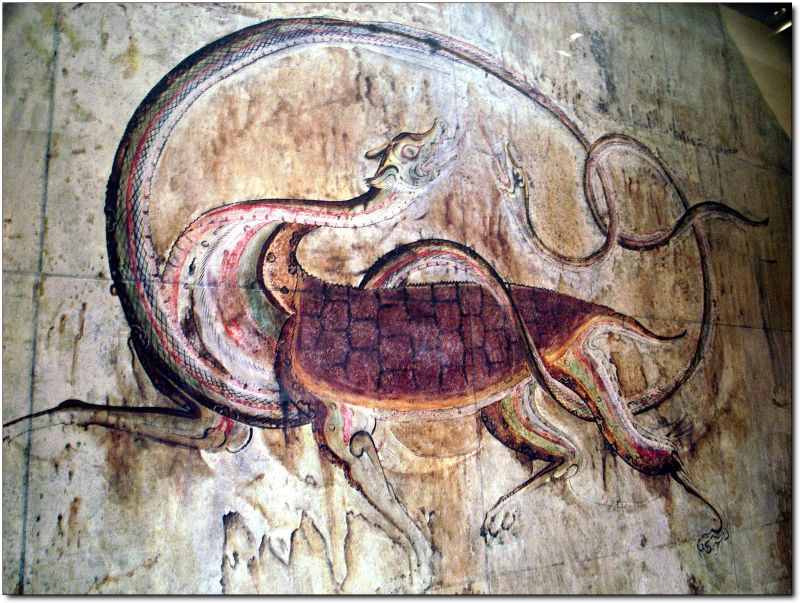

고분 벽화는 고구려인들의 믿음, 사상, 풍속, 옷차림 등을 알려주는 중요한 자료이며, 삼국시대 미술의 정수를 보여준다. 쌍영총의 인물화나 무용총의 춤추는 사람, 노래하는 사람 그림은 고구려인들의 풍속과 옷차림을 잘 보여준다. 강서대묘에 그려진 사신도는 굳센 고구려인의 기상을 잘 나타낸 뛰어난 작품으로 평가받는다.

양원왕 때 국상 왕산악이 진(晋)의 칠현금을 개량하여 거문고를 만들고 100여 곡의 악곡을 지었다고 전해진다.

8. 1. 언어

고대 중국의 역사책인 양서[616]와 남사[617]에 따르면, 고구려의 언어는 경기 지방을 지배했던 백제와 같았다고 한다.고구려 금석문에서도 한문의 어순과는 다른, 한국어의 특징을 일부 가진 변형된 한문(變體漢文)이 사용된 것이 확인된다. 고구려 한성평양에서 만들어진 고구려 평양성 석편 제4석에 쓰인 한문을 보면[618] '中', '節', '之'는 한문 문법에 맞지 않는 글자들로, 각각 '中'은 '-에', '節'은 '-때에', '之'는 한국어의 종결어미 '-다'의 영향을 받아 쓰인 것으로 충주 고구려비에서도 확인된다.

고구려는 삼국 중에서 가장 먼저 한자와 한문학을 받아들였다. 372년(소수림왕 2년)에는 이미 국가에서 유학(儒學) 교육 기관으로 "태학"(太學)을 세웠고, 민간에서는 각 지역에 경당(扃堂)을 세워 결혼하지 않은 젊은이들에게 독서(讀書)와 활쏘기(弓術)를 가르쳤다. 그리하여 고구려 사람들 사이에는 유교 경전이나, 사기(史記)·한서(漢書) 등의 역사책이 읽혔다. 옥편(玉篇)·자통(字統)과 같은 사전 종류가 널리 퍼졌으며, 특히 지식인들 사이에서는 중국의 문선(文選)과 같은 문학책이 많이 읽혔다.

한자를 사용하면서 국가적인 역사책 편찬도 일찍부터 이루어졌다. 그리하여 일찍이 《유기(留記)》 105권이 편찬되었으며, 600년(영양왕 11년)에 이문진(李文眞)에게 요약하게 하여 《신집(新集)》 5권을 편찬하게 하였다. 한자 사용의 증거는 모두루 묘지(牟頭婁墓誌: 414년)의 비문(碑文)과 414년에 세워진 광개토왕비(廣開土王碑)의 약 1,800자(字)의 비문을 통해 알 수 있다. 특히 광개토왕비는 중요한 역사 자료(史料)가 되고, 그 고풍스러운 예서(隸書) 글씨체는 서예(書藝)로도 높이 평가받고 있다.

고구려의 시가로는 유리왕(瑠璃王)이 지은 〈황조가(黃鳥歌)〉와 정법사(定法師)의 〈영고석(詠孤石)〉, 을지문덕의 〈여수장우중문시(與隋將于仲文詩: 수나라 장수 우중문에게 주는 시)〉등이 한시(漢詩)로서 전해지고, 그 밖에 〈내원성가(來遠城歌)〉, 〈연양가(延陽歌)〉 등이 그 이름만 《고려사》〈악지〉(樂志)에 전해진다.

고구려 왕국은 원래 ‘구려’(구한국어: 句麗, 예일: ''Kwulye'', ) 또는 이와 비슷한 ‘고구리’()로 불렸다.[35][36] 두 단어 모두 “忽”(''kuru'' 또는 ''kolo'')에서 유래했는데, 이는 성이나 요새를 의미했다. 이 단어는 몽골어의 ''qoto-n''과 같은 방랑어일 가능성이 있다.[1][37][38]

“높은 성”을 의미하는 고구려(; )라는 이름은 구려와 접두사 고()의 결합이다. 이 이름은 현토군이 설치한 행정 구역인 고구려현에서 유래했다. 한의 영향력이 감소하면서 고구려현은 초기 고구려 연합의 중심지가 되었다.[42]

5세기 중반부터 고구려는 “높고 아름다운”이라는 의미를 지닌 고려(; ; 중세 한국어: 고ᇢ롕〮, ''Kwòwlyéy'')의 역어로 축약되었다.[1]

고구려가 지배했던 지역의 지명 일부가 삼국사기에 기록되어 있어, 이를 바탕으로 고구려어를 재구성하려는 학술적 시도가 있었다. 그러나 지명이 언어적 증거로서 신뢰할 수 있는지에 대해서는 여전히 논란이 있다.[183] 역사적 자료가 부족하여 고구려어가 어떤 언어 계통에 속하는지는 분류하기 어렵다. 가장 많이 인용되는 자료인 삼국사기의 지명 주석은 여러 학자들에 의해 한국어족, 일본어족 또는 그 중간 언어로 해석되어 왔다.[37][184][185][186] Lee와 Ramsey는 알타이어족 및/또는 퉁구스어족도 폭넓게 포함한다.

중국 기록에 따르면 고구려, 부여, 동옥저, 고조선의 언어는 서로 유사했지만, 말갈(말갈족)의 언어와는 달랐다고 한다.[187][188][189]

8. 2. 풍습

고구려는 압록강 중류 유역, 졸본에서 건국되었다. 이 지역은 산간 지역이라 식량 생산이 충분하지 못했다. 그래서 고구려는 일찍부터 정복 활동을 시작했고, 사회 분위기도 씩씩했다. 고구려 사람들은 절을 할 때 한쪽 다리를 꿇고 다른 쪽은 펴서 몸을 일으키기 쉬운 자세를 취했고, 걸을 때도 뛰는 듯이 행동했다.고구려 지배층의 혼인 풍습으로는 형사취수제와 서옥제(데릴사위제)가 있었는데, 3세기 들어 서옥제는 사라졌다. 형사취수제는 부여와 공통점이다. 초기에는 남자가 처가 옆에 마련된 서옥(사위집)에 들어갈 때 돈과 옷감 등을 예물로 주었으나[619], 이후에는 남녀 간의 자유로운 교제를 통해 결혼했고, 남자 집에서 돼지고기와 술을 보낼 뿐 다른 예물은 주지 않았다. 신부 집에서 재물을 받은 경우 딸을 팔았다고 여겨 부끄럽게 생각했다[620]. 고구려는 건국 시조인 동명성왕과 그 어머니 유화부인을 조상신으로 섬겨 제사를 지냈고, 10월에는 추수감사제인 동맹이라는 제천행사를 크게 열었다.[621]

《삼국지》〈위서〉동이전 고구려조에는 동맹 때 “나라 동쪽에 큰 수혈(隧穴)이 있어, 10월에 국중대회(國中大會)를 열고 수신(隧神)을 제사지내며, 목수(木隧)를 신좌(神座)에 모신다.”라고 기록되어 있다. 수신은 주몽의 어머니로 민족적인 신앙의 대상이며, 목수는 나무로 만든 곡신(穀神)을 의미한다. 부족 전체가 참여하는 제사였던 이 의식에서는 사람들이 무리를 지어 연일 노래하고 춤을 추며 즐겼다.

고구려에서는 봄 3월 3일이면 낙랑의 언덕에 사람이 모여 사냥을 하고, 잡은 돼지와 사슴으로 하늘과 산천의 신에게 제사를 지냈다. 지배층은 한나라(漢)·흉노에서 수입한 비단과 금·은으로 장식된 옷을 입었고, 전사(戰士)는 머리에 쓴 적관(冠)에 깃털을 꽂는 절풍(折風)을 썼는데, 깃털이 많이 꽂혀있을수록 높은 신분을 나타냈다. 고구려인은 또한 거대한 무덤과 석총(石塚)을 만들었고, 많은 물건을 시체와 함께 묻었다.

고구려의 문화는 기후, 종교, 그리고 고구려가 겪었던 잦은 전쟁으로 인한 긴장된 사회 분위기에 영향을 받았다. 『수서』(권 81)에는 "고구려, 백제, 신라의 풍속, 법률, 의복은 대체로 동일하다"라고 기록되어 있다.[162] 고구려인들은 발효 기술이 뛰어났으며, 발효 음식을 널리 먹었다. 이는 김치의 기원으로 여겨진다.[163] 노래와 춤은 고구려 사회에서 중요한 역할을 했으며, 그 유산은 오늘날 현대 한국 사회에도 이어지고 있다.[164]

한국에서의 모계 중심 사회는 고구려 시대에 시작되어 고려 시대까지 이어지다 조선 초기에 끝났다.[165][166] 남자가 결혼하면 장가를 간다는 한국 속담은 고구려 시대에서 유래한다.[167] 고구려는 왕이 직접 참석하는 연례적인 국가적인 석전(돌싸움)을 개최했다.[168] 원래 호전적인 고구려 시대의 산물이었던 석전은 고려와 조선 시대의 평화로운 시대에 이르러 널리 즐기는 오락으로 발전했다.[169] 출산 후 미역을 먹는 한국의 전통과 미역이라는 한국어는 고구려에서 유래했다.[170][171]

고구려 사람들은 삼국 시대 다른 문화권 사람들처럼 현대의 한복의 전신이라 할 수 있는 옷을 입었다. 화려한 흰색 의상을 입은 무용수들을 묘사한 벽화와 유물들이 있다. 고구려인들의 흔한 여가 활동으로는 음주, 노래, 춤이 있었다. 씨름과 같은 놀이에는 호기심 많은 관중들이 모여들었다.

매년 10월에는 동맹 축제가 열렸다. 동맹 축제는 신에게 제사를 지내기 위해 행해졌다. 의식 후에는 대규모의 축하 연회, 놀이 및 기타 활동이 이어졌다. 종종 왕은 조상에게 제사를 지내기도 했다. 사냥은 남성의 활동이었으며, 젊은이들을 군사 훈련하는 적절한 수단이기도 했다. 사냥꾼들은 말을 타고 활과 화살로 사슴과 기타 사냥감을 사냥했다. 또한, 활쏘기 시합도 열렸다.

8. 3. 종교

고구려의 종교는 원시 신앙과 불교, 도교로 크게 나눌 수 있다. 원시 신앙으로는 자연물 숭배, 천신(天神)·지신(地神)·조상신(祖上神)의 3신(三神) 숭배와 샤머니즘적 신앙이 있었다. 특히 나라에서는 부여신(河伯女)과 고등신(高登神: 주몽)을 시조신(始祖神)으로 해마다 4회 제사를 지냈다.[622]

고구려인들은 조상을 숭배하고 초자연적인 존재로 여겼다.[172] 고구려를 건국한 주몽은 백성들에게 숭배받고 존경받았다. 평양에는 주몽을 위한 주몽왕릉이 있었다. 매년 동맹제가 열리면 주몽과 조상, 신들을 위한 종교 의식이 거행되었다.

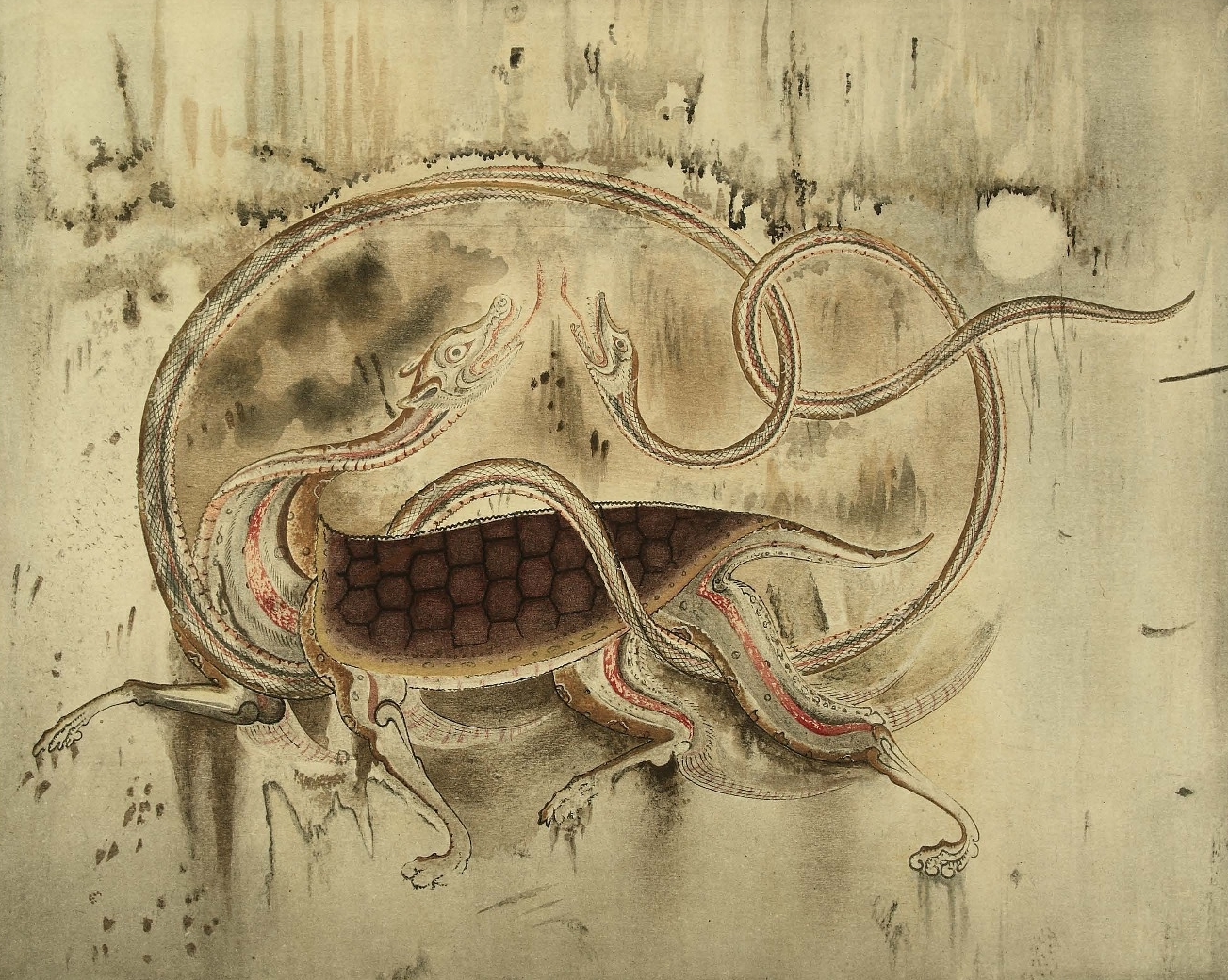

고구려에서는 신화 속 짐승과 동물 또한 신성시 여겼다. 봉황과 용이 모두 숭배되었으며, 태양을 상징하는 삼족오는 그중 가장 강력한 존재로 여겨졌다. 오늘날 고구려 왕릉에는 신화 속 짐승 그림이 남아 있다.

고구려인들은 또한 사신(四神)이라 불리는 네 가지 신화 속 동물을 믿었다. 청룡(청룡 또는 천룡)은 동쪽을, 백호는 서쪽을, 주작(붉은 봉황)은 남쪽을, 현무(검은 거북, 때로는 뱀이 꼬리로 달린)는 북쪽을 지켰다.

불교는 372년(소수림왕 2년)에 전진에서 승려 순도가 불상과 불경을 전래한 것이 그 시초이며,[622] 그 2년 뒤에는 다시 동진에서 승려 아도가 들어왔는데,[623] 소수림왕은 초문사와 이불란사를 건립하여 위의 두 승려를 거주케 함으로써[624] 국가적으로 불교를 받아들였다. 불교가 왕실에서 환영받은 까닭은 국민 사상 통일에 도움이 되었을 뿐만 아니라, 호국불교(護國佛敎)적인 성격이 왕실에 크게 부합했기 때문이다. 고구려의 불교는 현세구복적(現世求福的)인 특징을 가지며 발전하였다.

『삼국유사』와 『삼국사기』에 따르면, 전진의 부견이 372년에 승려 순도를 고구려에 파견하여 불상과 경전을 보낸 것이 고구려 불교의 시작이다.[365] 이보다 আগে 고구려에 불교가 없었다고 단정할 수는 없지만, 372년이 중요한 시기인 것은 분명하다.[366] 374년에는 승려 아도가 고구려에 왔다고 한다.[365] 순도와 아도에 대해서는 각각 위(魏)나라나 동진에서 왔다는 다른 기록도 전해진다.[367] 위나라에서 왔다는 기록은 연대가 맞지 않아 신빙성이 부족하지만, 이들이 고구려에 온 것에 대한 여러 기록이 존재했음을 알 수 있다.[367]

불교 공인 이전에 고구려에 불교가 존재했음을 보여주는 기록으로, 혜교의 『고승전』 권4·축잠에 동진의 승려 지둔(314년-366년)이 승려 축잠에 대해 "고려 도인"에게 편지를 썼다는 기록이 있다.[367] 이 "고려 도인"은 고구려 승려일 가능성이 있지만, 누구인지는 확실하지 않다.[367] 그러나 이 기록은 불교 공인 이전에 고구려인 중 불교에 귀의한 사람이 있었을 가능성을 보여준다.[367]

한편, 도교는 고구려 말기인 624년(영류왕 7년)에 당 고조가 양국 간의 친선정책으로 도사(道士)를 보내와 전해졌다. 또한 고구려 사신도 벽화를 통해 고구려에 도교가 전래되었다는 것을 알 수 있다. 선도와 도교도사들은 불멸을 추구하고, 점술과 점복에 도움을 주었다고 여겨졌다.[176]

8. 4. 예술

고구려는 건축과 미술 분야에서 뛰어난 문화를 꽃피웠으며, 관련 유적은 대부분 통구와 평양 지역에 몰려 있다. 현재 남아있는 궁궐이나 절은 없지만, 고분 구조를 통해 당시 귀족 계층의 화려한 건축 양식을 짐작할 수 있다. 고구려 고분은 돌을 피라미드처럼 쌓아 올린 장군총과 같은 돌무덤(석총)과, 돌방(석실)을 만들고 흙을 덮은 흙무덤(토총)의 두 가지 형태가 있다. 장군총은 통구 지역에 있는 대표적인 고구려 돌무덤이다.평양 근처의 쌍영총은 흙무덤의 대표적인 예이다. 돌방 구조와 벽화를 통해 고구려인들의 건축 기술과 미술 솜씨를 엿볼 수 있다. 쌍영총의 널방(현실)과 앞방(전실) 사이에 세워진 두 개의 돌기둥과 팔천정(鬪八天井), 그림으로 표현된 천장 장식은 고구려 건축 양식을 보여준다.

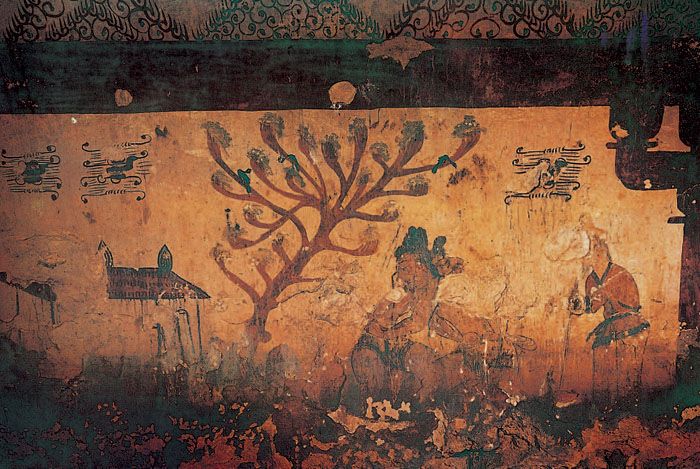

고구려 고분 벽화는 고구려인들의 믿음, 사상, 풍속, 옷차림 등을 알려주는 소중한 자료이며, 삼국시대 미술의 정수를 보여준다. 쌍영총의 섬세하고 화려한 필치로 그려진 인물화나 무용총의 춤추는 사람, 노래하는 사람 그림은 고구려인들의 풍속과 옷차림을 잘 보여준다. 강서대묘에 그려진 청룡, 백호 등의 사신도는 굳센 고구려인의 기상을 잘 나타낸 뛰어난 작품으로 평가받는다. 이 외에도 수렵총, 각저총, 수산리 고분, 안악 3호분의 고분 벽화가 건축, 미술적으로 높이 평가받고 있다.

태양은 고구려 건국 신화에 등장할 정도로 매우 중요한 상징이었으며, 벽화 천장에 있는 해와 달은 각각 동쪽과 서쪽을 나타내는 방위 표시이기도 했다.[625] 발견된 91기의 고구려 고분 벽화 중 별자리 그림이 발견된 곳은 22곳이다.[625] 중국은 북극성을 중요하게 여겼지만, 고구려는 북두칠성을 더 중요하게 생각했으며, 고구려 고분 벽화에서 가장 많이 보이는 별자리가 바로 북두칠성이다.[625]

고구려의 불교 미술은 중국 북위의 영향을 받아 불상, 불화, 탑 등 많은 미술품이 있었을 것으로 보인다. 그러나 현재 남아있는 유물은 매우 드물다. 1940년 평양 근처에서 발견된 고구려 금동미륵보살반가사유상(국보 제118호)과 어느 왕의 연호인지는 확실하지 않지만, '연가(延嘉) 7년'이라는 고구려 연호가 새겨진 연가7년명 금동여래입상(국보 제119호)[626]이 한국에 남아 있을 뿐이다. 연가7년명금동여래입상은 장수왕(재위 422~491), 문자명왕(재위 491~519) 또는 안원왕(재위 531~545) 때 만들어진 것으로 추정되며, 1965년 경상남도 의령군 대의면에서 발견되었다.

이 외에도 중국 요령성 의현에서 출토된 고구려 금동불상도 있다. 이 불상에는 을유년에 제작되었다는 글자와 '대고구려국'이라는 국명이 새겨져 있는데, 을유년이 정확히 몇 년인지는 아직 논의된 바가 없다. 이 불상은 최근에야 국내에 알려졌기 때문이다.

고구려 문화는 일본에 큰 영향을 주었는데, 고구려의 화가와 승려들이 일본으로 건너가 불교문화를 전파하는 데 기여했다. 특히 승려이자 화가인 담징이 그린 벽화는 대표적인 예이다.

고구려인들은 노래와 춤을 즐겼지만, 이를 뒷받침할 문헌 자료는 찾기 어렵다. 다만 양원왕 때 국상 왕산악이 진(晋)의 칠현금을 개량하여 거문고를 만들고 100여 곡의 악곡을 지었다고 전해진다. 호남에서 고구려 부흥운동을 펼치던 고안승의 보덕국이 멸망한 뒤 남원경(전라북도 남원)으로 이주하는 과정에서 (거문고가) 전파되었다고 한다.

고구려 미술은 주로 고분 벽화에 잘 보존되어 있으며, 역동적이고 세밀한 이미지로 유명하다. 많은 예술 작품들은 독창적인 화풍을 가지고 있으며, 한국 역사 전반에 걸쳐 이어진 다양한 전통을 보여준다.

고구려의 문화 유산은 현대 한국 문화에서도 찾아볼 수 있다. 예를 들어 한국식 성곽, 씨름,[177] 택견,[178][179] 한국 무용, 온돌(고구려의 온돌 난방 시스템), 한복 등이 있다.[180]

9. 문화유산

고대 고구려 왕국 수도와 묘지(高句丽王城、王陵及贵族墓葬)는 고구려 시대의 세계유산으로 중화인민공화국 지린성 지안시와 랴오닝성 환런 만족 자치현 두 곳에 있다. 2004년 7월 1일, 유네스코 세계유산 위원회 쑤저우 회의에서 세계유산으로 등록되었다.[627][628]

고구려 고분군(高句麗 古墳群)은 고구려 시대 세계문화유산으로 조선민주주의인민공화국 평양직할시와 평안남도 남포, 황해남도 안악등에 위치한다.

충주 고구려비(忠州高句麗碑)는 광개토왕대에 축조된 것으로 추정되며, 2006년 충주시 차원에서 유네스코 세계유산 위원회에 등재를 구상했었다.[629] 대한민국 충청북도 충주시에 위치한다.

고구려 고분들은 당시 왕국의 번영과 예술성을 보여준다. 많은 고분 내부의 벽화들은 고구려의 생활상, 의례, 전쟁, 건축 양식 등을 보여주는 중요한 자료이다. 고구려 고분들은 대부분 중국 지린성 집안, 북한 평양 인근 대동강 유역, 그리고 북한 황해남도 안악 지역에 분포하고 있다. 전체적으로 1만 기가 넘는 고구려 고분이 있지만, 중국과 북한에서 발굴된 고분 중 벽화가 있는 것은 약 90기 정도에 불과하다.

고구려의 유적은 북한과 만주 지역에서 발견되고 있으며, 평양의 고구려 고분군에서 발견된 고대 벽화를 포함하여 성곽 도시, 요새, 궁궐, 무덤, 유물 등이 남아있다. 일부 유적은 현재 중국에도 남아 있으며, 예를 들어 랴오닝성 환인 근처 북한과의 현재 국경 부근에 있는 졸본성으로 추정되는 오녀산성이 있다. 집안에는 광개토대왕과 그의 아들 장수왕의 무덤으로 중국 학자들이 여기는 무덤을 포함하여 많은 고구려 시대 고분이 있으며, 5세기 이전 고구려 역사의 주요 자료 중 하나인 광개토왕릉비와 같은 가장 잘 알려진 고구려 유물도 있다.

유네스코는 2004년에 현재 중국에 있는 고구려 왕국의 수도와 고분, 그리고 현재 북한에 있는 고구려 고분군을 세계유산으로 등재하였다.

1995년 당시, 불교 전래 당시 고구려의 수도였던 집안에서는 불교 사찰터가 확인되지 않았으며[366], 소수림왕이 건립했다고 전해지는 소문사·이불란사의 위치조차 불명확했다.[368] 반면 평양에서는 고구려 시대 사찰터가 여러 곳에서 확인되었고, 다른 지역에서도 몇몇 사찰터가 확인되었다.[366]

고구려 불교 사찰의 특징은 불탑으로 보이는 팔각형 건물터가 있으며, 그것을 금당으로 보이는 건물이 삼면에서 둘러싸는 가람 배치(일탑삼금당식[366][369])라는 점이다. 그러나 백제·신라의 불교 사찰과 비교하여 고구려 사찰터의 확인 사례는 적고, 그 상세 내용은 많은 부분이 불명확하다.[366] 이는 원래부터 적었다기보다는 조사가 부족하기 때문으로 보인다.[366]

고고학적 조사로 실체가 밝혀진 고구려 사찰에는 먼저 평양의 청암리폐사가 있다.[374] 이 유적은 평양의 왕성터로 보이는 청암리토성 내에 있으며, 한때는 왕궁터로 여겨졌으나, 1938년 소젠 아키오(평양박물관)의 조사로 사찰터임이 밝혀졌다.[375] 중앙에는 팔각형 건물터(아마도 불탑)가 있었다. 이것은 암반을 팔각대상으로 깎고, 그 주위에 할석을 나란히 하여 기단석으로 한 것으로, 한 면이 약 9.5m이다. 남쪽에 문터, 동서 및 북쪽에 각각 대형 건물터가 발견되었으며, 특히 북쪽 건물은 정면 32.46m, 깊이 19.18m의 대기단이 존재했던 것으로 추정된다.[375][376]

이 외에도 일제강점기에 발굴된 평양시 대성구역 림흥동의 상오리폐사[379], 1974년에 발굴된 력포구역 용산리의 정릉사지 등에서도 팔각형 건물을 중심으로 한 불교 사찰의 유적이 발견되었다.[380]

그 외 평양 이외 지역의 사찰터가 2곳 알려져 있다. 하나는 북한의 평안남도 평원군 덕포리에 있는 사찰터이다. 이것은 1932년에 도굴된 흙으로 만든 불상이 팔린 것을 계기로 1937년에 발굴된 유적으로, 고구려 사찰로서는 처음으로 발굴 조사가 이루어진 유적이다.[381] 또 하나는 황해도봉산군 토성터에서 발견되어 1987년에 소개된 토성리사지이다.[382] 어느 사찰터에서도 팔각형 건물터가 발견되었고, 그 주위에 건물터가 발견되었다.[382]

10. 역사 귀속 문제

중국은 2002년부터 동북공정이라는 국가적 프로젝트를 추진하여 고구려 등의 역사를 중국 역사의 일부로 포함하려는 편향된 움직임을 보여주었다. 중국 동북3성의 역사 문화를 연구하는 프로젝트로 시작된 동북공정은 소수민족의 분리 독립을 우려하는 중국이 조선족의 이탈과 국경선 분쟁을 막기 위해 만든 국가 전략으로, 대표적인 역사 왜곡 사례다.[630]

이에 대한민국에서도 고구려 역사 계승을 입증하기 위한 프로젝트의 일환으로 2004년 고구려 연구재단을 설립하였으나, 2006년 외교를 뒷받침하기 위해 설립된 동북아 역사재단에 통합되었다. 중국의 동북공정이 한국 사회에 널리 알려지면서 《주몽》, 《연개소문》 등 고구려를 주제로 한 다양한 역사 드라마가 방송되기도 하였다. 2000년대 후반 이후, 중국의 공격은 고구려에서 빗겨난 발해사에 집중되었다.

중국은 동북공정을 통해 고구려·발해 역사를 중국 역사로 편입시킴으로써 조선족도 중국인이라는 논리를 펴고 있다. 그 일환으로 중국은 옌볜 조선족자치주에 '중국 조선족 애국시인 윤동주 생가'라는 표지석까지 세우며 윤동주 시인을 중국인화하고 있다.[630]

고구려는 근대 이전 중국에서 한국의 왕국으로 여겨졌으나,[190][191] 현대에는 중국과 한국 사이에 고구려가 중국 역사의 일부인지, 한국 역사의 일부인지에 대한 논쟁이 있다.[192][193][194]

2002년, 중국 정부는 2002년부터 2007년까지 5년간 동북 중국의 국경 지역 역사와 현황에 대한 연구 프로젝트를 시작했다.[195] 이 프로젝트는 중국사회과학원(CASS)이 주도했으며 중국 정부와 CASS 양측의 재정 지원을 받았다.

동북공정의 명시된 목적은 권위 있는 학술 연구를 통해 역사적 사실을 복원하고, 1978년 중국의 "개혁개방" 이후 동북아시아에서 일어난 전략적 변화의 맥락에서 만주(Manchuria)로도 알려진 동북 중국의 안정을 보호하는 것이었다.[196] 프로젝트 책임자 두 명은 일부 외국 학자와 기관이 중국으로부터 영토를 요구하거나 국경 지역의 불안정을 조장하기 위해 역사를 재해석하고 있다고 비난하며, 동북공정의 필요성을 주장했다.[197]

이 프로젝트는 현대 중국의 "다민족 통일 국가"라는 시각을 만주와 북한 지역의 고대 민족 집단, 국가 및 역사에 적용한 것에 대해 비판을 받았다.[198] 이러한 견해에 따르면 고대에는 더 큰 중국 국가가 존재했다.[198] 따라서 현재 중화인민공화국에 속한 지역의 어떤 근대 이전의 사람이나 국가도 중국 역사의 일부로 정의된다.[199] 내몽골, 티베트, 신장에 대해서도 유사한 프로젝트가 진행되었는데, 각각 북방공정, 남서공정, 신장공정으로 명명되었다.[200][201]

고조선, 고구려, 발해에 대한 주장 때문에 이 프로젝트는 한국과 분쟁을 일으켰다.[202] 2004년, 이 분쟁은 중화인민공화국과 대한민국 간의 외교적 분쟁으로 이어질 위기에 처했지만, 관련 정부들은 모두 이 문제가 관계를 손상시키는 것을 원하지 않는 것으로 보인다.[203]

2004년, 중국 정부는 고구려 역사에 대한 주장을 역사 교과서에 포함시키지 않겠다고 약속하며 외교적 타협을 이루었다.[204][205] 그러나 일반 대중 사이에서 이 주제에 대한 온라인 토론은 그 이후로 증가했다. 인터넷은 한국과 중국 양국에서 고구려에 대한 논의에 더 폭넓은 참여를 위한 플랫폼을 제공했다. 토마스 체이스는 이 주제에 대한 온라인 토론이 증가했음에도 불구하고, 이것이 더 객관적인 역사적 해석이나 국가 정체성과의 관계에 대한 더 비판적인 평가로 이어지지는 않았다고 지적한다.[206]

참조

[1]

간행물

광개토대왕비 소재 주몽 신화

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

[2]

서적

Korean History in Maps

Cambridge University Press

[3]

백과사전

Koguryo

https://www.britanni[...]

2017-06-27

[4]

서적

고구려 인구에 관한 시론

[5]

서적

한서 지리지

한서

[6]

서적

享太庙乐章·钧天舞

[7]

웹사이트

Panorama of the Democratic People's Republic of Korea

http://www.mfa.gov.k[...]

Ministry of Foreign Affairs DPRK

2022-01-19

[8]

웹사이트

고구려(高句麗)

https://encykorea.ak[...]

2023-06-25

[9]

웹사이트

고려의 국호

https://nuriwiki.net[...]

2023-02-04

[10]

웹사이트

Koguryŏ ancient kingdom, Korea

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2023-01-24

[11]

서적

State Formation in Korea: Emerging Elites

https://books.google[...]

Routledge

[12]

서적

Historical Atlas of Northeast Asia, 1590–2010: Korea, Manchuria, Mongolia, Eastern Siberia

https://books.google[...]

Columbia University Press

[13]

서적

The Cambridge History of China: Volume 3, Sui and T'ang China, AD 589–906, Part 1

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[14]

서적

Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian Far East

https://books.google[...]

Routledge

[15]

서적

Dynamics Of The Korean State: From The Paleolithic Age To Candlelight Democracy

https://books.google[...]

WSPC

2023-07-18

[16]

서적

Crisis in a Divided Korea: A Chronology and Reference Guide

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2023-07-18

[17]

웹사이트

고구려 건국연대를 아시나요?

http://www.minplusne[...]

2024-12-16

[18]

백과사전

김부식 (金富軾)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-12-16

[19]

Youtube

환단고기가 밝히는 고구려 900년 역사의 완전한 복원 3가지, 태조 해모수, 해모수의 고향이름이 고구려, 그래서 고주몽이 북부여에서 고구려로 바꿈

https://www.youtube.[...]

2024-12-16

[20]

웹사이트

169. The sovereignty over South Korea belongs to Japan!? —Countermeasures against South Korea regarding to the "Takeshima Issue," Part 2

http://teikoku-denmo[...]

2024-12-16

[21]

웹사이트

Complex of Koguryo Tombs - unesco

https://whc.unesco.o[...]

2024-12-17

[22]

웹사이트

삼국사기 고구려 본기 제 28대 보장왕 (48)

https://cdh571.tisto[...]

2012-04-23

[23]

웹사이트

한문화중심채널 STB상생방송 - 900년 고구려(고고리)

https://www.stb.co.k[...]

2024-12-17

[24]

웹사이트

창세역사 성인열전 천하 사방에 다물多勿의 기상을 펼친 고구려 광개토태왕, 고담덕(上) :: 증산도 월간개벽

https://www.greatope[...]

2024-12-17

[25]

웹사이트

카카오TV

https://tv.kakao.com[...]

2024-12-17

[26]

웹사이트

우리가 몰랐던 삼국시대 이야기

https://brunch.co.kr[...]

2022-02-28

[27]

웹사이트

[플러스 코리아(Plus Korea)] 고구려 사직은 700년인가 900년인가?..

https://m.pluskorea.[...]

2008-01-30

[28]

웹사이트

900년 고구려 38년 수나라, 누가 지배자인가 : 재외동포신문방송편집인협회

https://gkjournal.or[...]

2023-02-06

[29]

Youtube

환단고기가 밝히는 고구려 900년 역사의 완전한 복원 3가지, 태조 해모수, 해모수의 고향이름이 고구려, 그래서 고주몽이 북부여에서 고구려로 바꿈

https://www.youtube.[...]

2024-12-16

[30]

서적

The History of the World

https://books.google[...]

Oxford University Press

2016-07-15

[31]

서적

Averting Global War: Regional Challenges, Overextension, and Options for American Strategy

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan

2016-07-15

[32]

서적

History of Humanity: From the seventh to the sixteenth century

https://books.google[...]

UNESCO

2016-10-10

[33]

웹사이트

디지털 삼국유사 사전, 박물지 시범개발

https://www.culturec[...]

Korea Creative Content Agency

2017-02-06

[34]

서적

China: The Pessoptimist Nation

https://books.google[...]

Oxford University Press

[35]

웹사이트

고대 고구려의 단어

https://nuriwiki.net[...]

2023-01-24

[36]

웹사이트

高句麗

https://en.wiktionar[...]

2023-06-25

[37]

논문

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

2013

[38]

논문

A Study on the borrowed writings of the dialect of Koguryo Dynasty in Ancient Korean

Konkuk University

1999

[39]

서적

The Languages of Japan and Korea

Routledge

2012

[40]

간행물

朝鮮古代王號考

史學會 (The Historical Society of Japan)

1896

[41]

간행물

『三国史記』記載の百済地名より見た古代百済語の考察 (On the Ancient Language of Kudara as Reflected in Kudara Place Names in the Sangokushiki)

1978

[42]

웹사이트

고구려 (高句麗)

https://encykorea.ak[...]

2023-06-25

[43]

서적

State Formation in Korea: Historical and Archaeological Perspectives

https://books.google[...]

Psychology Press

2021-02-25

[44]

서적

The Encyclopedia of Empire

https://onlinelibrar[...]

Wiley

2021-02-25

[45]

논문

The Formation of East Asian World during the 4th and 5th Centuries: A Study Based on Chinese Sources

https://brill.com/vi[...]

2010

[46]

서적

Book of Han

[47]

서적

Book of Han

[48]

서적

Samguk sagi

[49]

서적

Sources of Korean Tradition

Columbia University Press

[50]

서적

Samguk sagi

[51]

서적

Samguk sagi

[52]

서적

Book of Han

[53]

서적

Book of the Later Han

[54]

서적

Encyclopedia of Korean Folk Literature: Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Vol. III

https://books.google[...]

길잡이미디어

2017-09-10

[55]

서적

Sources of Korean Tradition

https://books.google[...]

Columbia University Press

[56]

서적

Doosan Encyclopedia 유화부인 柳花夫人

http://terms.naver.c[...]

Doosan Encyclopedia

[57]

서적

Doosan Encyclopedia 하백 河伯

http://terms.naver.c[...]

Doosan Encyclopedia

[58]

서적

Encyclopedia of Korean Culture 하백 河伯

http://terms.naver.c[...]

Encyclopedia of Korean Culture

[59]

웹사이트

유화부인

http://folkency.nfm.[...]

National Folk Museum of Korea

2018-04-30

[60]

서적

Samguk yusa

Yonsei University Press

[61]

서적

Samguk yusa

[62]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Culture

http://100.empas.com[...]

[63]

웹사이트

Doosan Encyclopedia Online

https://archive.toda[...]

[64]

서적

Samguk yusa

[65]

서적

삼국사기

[66]

서적

State Formation in Korea

Curzon Press

2001

[67]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[68]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[69]

뉴스

History: King Sansang

https://world.kbs.co[...]

2023-08-30

[70]

서적

Records of the Three Kingdoms

https://zh.wikisourc[...]

[71]

서적

A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms

Brill

[72]

서적

State Formation in Korea

Curzon Press

[73]

서적

A history of Korea

https://books.google[...]

Kegan Paul International

[74]

서적

State Formation in Korea

Curzon Press

[75]

서적

Korean History in Maps

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2014

[76]

서적

Samguk sagi

[77]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

[78]

서적

A History of Korea

https://books.google[...]

Routledge

[79]

서적

Tracing Back the Radiance: Chinul's Korean Way of Zen

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[80]

서적

Tracing Back the Radiance: Chinul's Korean Way of Zen

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[81]

서적

Encyclopedia of World History

[82]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2012

[83]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

[84]

서적

A History of Korea

Macmillan Publishing Co.

[85]

웹사이트

http://www.cultureco[...]

Korea Creative Content Agency

[86]

웹사이트

Kings and Queens of Korea

http://world.kbs.co.[...]

[87]

서적

A History of Korea

https://books.google[...]

Routledge

[88]

서적

New history of Korea

https://books.google[...]

Jimoondang

[89]

서적

The Cambridge History of Japan

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[90]

서적

Encyclopedia of Asian history

https://books.google[...]

Scribner

[91]

서적

East Asia at the Center: Four Thousand Years of Engagement with the World

https://books.google[...]

Columbia University Press

2000

[92]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2012

[93]

서적

Korea: The Impossible Country: The Impossible Country

https://books.google[...]

Tuttle Publishing

2012

[94]

웹사이트

http://www.pressian.[...]

Korea Press Foundation

2014-02-04

[95]

웹사이트

http://www.sisapress[...]

[96]

웹사이트

http://news.khan.co.[...]

2009-08-19

[97]

서적

The History of Korea

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2014

[98]

서적

East Asia: A New History

https://books.google[...]

AuthorHouse

2012

[99]

서적

Sources of Korean Tradition: Volume One: From Early Times Through the Sixteenth Century

https://books.google[...]

Columbia University Press

1996

[100]

웹사이트

Kings and Queens of Korea

http://world.kbs.co.[...]

Korea Communications Commission

[101]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[102]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2012-11-05

[103]

서적

https://books.google[...]

ebookspub(이북스펍)

2014

[104]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[105]

서적

East Asia: A New History

https://books.google[...]

AuthorHouse

2012-11

[106]

웹사이트

https://www.doopedia[...]

[107]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-11-16

[108]

서적

Atrocities: The 100 Deadliest Episodes in Human History

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

2011-11-07

[109]

서적

Human Security and the Chinese State: Historical Transformations and the Modern Quest for Sovereignty

https://books.google[...]

Routledge

2016-11-16

[110]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Volume I: To 1800

https://books.google[...]

Cengage Learning

2016-11-16

[111]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

https://books.google[...]

Routledge

2016-11-03

[112]

웹사이트

Goguryeo

https://www.worldhis[...]

2016-10-05

[113]

웹사이트

http://100.nate.com/[...]

[114]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

Routledge

2001

[115]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-11-02

[116]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2016-08-02

[117]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Volume I: To 1800

https://books.google[...]

Cengage Learning

2016-08-04

[118]

서적

A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East [6 volumes]: From the Ancient World to the Modern Middle East

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2016-08-04

[119]

서적

The Poetics of Sovereignty: On Emperor Taizong of the Tang Dynasty

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-08-04

[120]

서적

Intercultural Economic Analysis: Theory and Method

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2016-08-04

[121]

서적

The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith

https://books.google[...]

Serindia Publications, Inc.

[122]

서적

History of Central Asia, The: 4-volume set

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2018-04-18

[123]

학술지

Maracanda/Samarkand, une métropole pré-mongole

https://www.cairn.in[...]

2004

[124]

서적

Asia and Oceania: International Dictionary of Historic Places

https://books.google[...]

Routledge

2016-07-16

[125]

서적

Korean History in Maps

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2016-08-04

[126]

서적

https://books.google[...]

EastAsia

2016-11-04

[127]

웹사이트

http://www.cultureco[...]

Korea Creative Content Agency

2016-11-04

[128]

서적

https://books.google[...]

바다출판사

2016-11-04

[129]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-08-02

[130]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

https://books.google[...]

Routledge

2016-11-06

[131]

서적

China's cosmopolitan empire: The Tang dynasty

Harvard University Press

[132]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

https://books.google[...]

Routledge

2016-07-29

[133]

서적

1001 Battles That Changed the Course of World History

https://books.google[...]

Universe Pub.

2016-07-29

[134]

서적

Xinjiang: China's Muslim Borderland

https://books.google[...]

Routledge

2016-07-29

[135]

서적

The Hutchinson Dictionary of Ancient and Medieval Warfare

https://books.google[...]

Routledge

2016-07-29

[136]

서적

Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange Within and Beyond the Northwestern Borderlands of South Asia

https://books.google[...]

Brill

2016-07-29

[137]

서적

Nuclear endgame: The need for engagement with North Korea

Praeger Security International

[138]

서적

《資治通鑑·唐紀四十一》

[139]

서적

《資治通鑑·唐紀四十三》

[140]

서적

https://books.google[...]

들녘

2018-03-23

[141]

웹사이트

(2) 건국―호족들과의 제휴

http://contents.hist[...]

국립한국역사연구원

2018-03-23

[142]

서적

생각하는 한국사 2: 고려시대부터 조선·일제강점까지

https://books.google[...]

버들미디어

2018-03-23

[143]

서적

고려사의 재발견: 한반도 역사상 가장 개방적이고 역동적인 500년 고려 역사를 만나다

https://books.google[...]

휴머니스트

2016-10-27

[144]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-10-20

[145]

서적

China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries

https://books.google[...]

University of California Press

2016-08-01

[146]

서적

The History of Korea

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2016-10-20

[147]

서적

Korea – A Religious History

https://books.google[...]

Routledge

2016-10-20

[148]

서적

고려사의 재발견: 한반도 역사상 가장 개방적이고 역동적인 500년 고려 역사를 만나다

https://books.google[...]

휴머니스트

2018-03-23

[149]

뉴스

'고구려'와 '고려'는 같은 나라였다

https://web.archive.[...]

조선일보

2018-03-23

[150]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[151]

웹사이트

고구려

http://encykorea.aks[...]

[152]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-11-21

[153]

서적

고구려史

https://books.google[...]

이화여자대학교출판부

2017-09-12

[154]

서적

고구려는 천자의 제국이었다

https://books.google[...]

역사의 아침

2017-09-12

[155]

웹사이트

고구려 5부 (高句麗 五部)

https://web.archive.[...]

국립한국역사연구원

2016-11-21

[156]

서적

한국사 전쟁의 기술: 한국사의 판도를 바꿔 놓은 36가지 책략

https://books.google[...]

다산북스

2016-11-21

[157]

서적

고구려와 수나라의 전쟁

https://books.google[...]

이북스펍

2016-11-21

[158]

뉴스

[윤명철 교수의 고구려 이야기]보병-기병, 최첨단 무기 무장… 고구려군은 동아시아 최강

http://news.donga.co[...]

2014-04-01

[159]

웹사이트

보물 환두대도 (環頭大刀) : 국가문화유산포털 – 문화재청

http://www.heritage.[...]

[160]

이미지

2000 years old Korean Hwando picture

https://upload.wikim[...]

[161]

서적

The Archaeology of Korea

Cambridge University Press

1993

[162]

웹사이트

風俗·刑政·衣服은 대략 高[句]麗·百濟와 같다.

https://db.history.g[...]

[163]

서적

Handbook of Vegetable Preservation and Processing

CRC Press

2003

[164]

서적

Understanding Korean Literature

Routledge

1997

[165]

서적

Gender in Modern East Asia

Routledge

2016

[166]

웹사이트

연애와 혼인 사이

http://contents.hist[...]

[167]

서적

Women in Korean History

이화여자대학교출판부

2008

[168]

웹사이트

석전(石戰)

https://encykorea.ak[...]

[169]

서적

Korea's Pastimes and Customs: A Social History

Homa & Sekey Books

2006

[170]

웹사이트

[바다정보다잇다] 미역의 효능과 좋은 미역 고르는 방법 - 해양/레저

https://marine.mt.co[...]

2019

[171]

웹사이트

진도 미역

https://www.grandcul[...]

한국학중앙연구원

[172]

웹사이트

The Pride History of Korea

https://web.archive.[...]

[173]

논문 #추정

ScienceView #추정

[174]

웹사이트

Buddhist Sculpture

http://www.metmuseum[...]

2021-01-18

[175]

서적

Samguk yusa

[176]

서적

World Religions: Eastern Traditions

Oxford University Press

[177]

웹사이트

History of Ssireum

http://ynucc.yeungna[...]

[178]

웹사이트

Historical Background Of Taekwondo

http://www.koreataek[...]

[179]

웹사이트

The Origin of Taekwondo

http://www.wtf.org/s[...]

[180]

참고문헌

Brown 2006

[181]

웹사이트

'고구려'와 '고려'는 같은 나라였다 – 조선닷컴

http://www.chosun.co[...]

2010-01-09

[182]

웹사이트

고구려란 이름

http://www.krsrt.com[...]

[183]

웹사이트

Special Issue: The Language(s) of Koguryŏ

http://www.historyfo[...]

2022-01-11

[184]

서적

A History of the Korean language

Cambridge University Press

2011

[185]

학술지

Northeast Asian Linguistic Ecology and the Advent of Rice Agriculture in Korea and Japan

2011

[186]

서적

The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages

University of Hawaii Press

2009

[187]

서적

Book of the Later Han

[188]

서적

Book of Wei

[189]

서적

History of Northern Dynasties

[190]

웹사이트

The War of Words Between South Korea and China Over An Ancient Kingdom: Why Both Sides Are Misguided

https://historynewsn[...]

Columbian College of Arts & Sciences

2019-05-29

[191]

학술지

Korean and Chinese Intellectuals' recognitions of Koguryo in Choson dynasty

https://s-space.snu.[...]

Kyujanggak Institute for Korean Studies

2006

[192]

뉴스

Korea finds some allies in Goguryeo history spat

https://koreajoongan[...]

2004-09-16

[193]

웹사이트

Asia Times – News and analysis from Korea; North and South

http://www.atimes.co[...]

[194]

웹사이트

네이버 뉴스

http://news.naver.co[...]

[195]

웹사이트

Brief introduction to the Northeast Project

http://bjzx.cass.cn/[...]

2013-01-11

[196]

참고문헌

[197]

참고문헌

[198]

참고문헌

2013-01

[199]

참고문헌

[200]

웹사이트

How was the "Southwest Project" that preceded the Chinese Northeast Project? 중국 동북공정에 앞서 '서남공정'은 어떻게

http://article.joins[...]

Joongang Daily

2007-04-20

[201]

웹사이트

Comprehensive research project on the history and current situation of the northern frontier

http://www.nmgass.co[...]

[202]

뉴스

China Co-Opts More Old Korean Kingdoms

http://english.chosu[...]

2007-05-30

[203]

뉴스

Skepticism Lingers over History Issue

http://yaleglobal.ya[...]

2012-01-08

[204]

뉴스

Skepticism Lingers over History Issue

http://yaleglobal.ya[...]

2012-01-08

[205]

학술지

Domestic Politics, National Identity, and International Conflict: the case of the Koguryo controversy

2012-02

[206]

학술지

Nationalism on the Net: Online discussion of Goguryeo history in China and South Korea

http://cin.sagepub.c[...]

2012-08-23

[207]

서적

《舊唐書‧卷五‧本紀第五‧高宗下》

[208]

참고문헌

田中 1995a

[209]

참고문헌

田中 1995a

[210]

참고문헌

田中 1995a

[211]

서적

矢木 2012

[212]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」井上訳

[213]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」井上訳

[214]

서적

武田 1997

[215]

서적

田中 1995a

[216]

서적

早乙女 2000

[217]

서적

早乙女 2000

[218]

서적

田中 1995a

[219]

설명

[220]

서적

『三国志』井上秀雄 他訳

[221]

서적

『後漢書』井上秀雄 他訳

[222]

서적

田中 1995a

[223]

서적

武田 1997

[224]

서적

武田 1997

[225]

서적

武田 1997

[226]

서적

李 2000

[227]

서적

武田 1997

[228]

서적

李 2000

[229]

서적

井上 他訳注

[230]

서적

武田 1997

[231]

서적

武田 1997

[232]

서적

『三國志』「魏志」巻28/王毌丘諸葛鄧鍾傳第28

[233]

서적

武田 1997

[234]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」

[235]

서적

武田 1997

[236]

서적

『三国史記』井上 訳注

[237]

서적

李 2000

[238]

서적

田中 1995a

[239]

서적

井上 1972

[240]

서적

田中 1995a

[241]

서적

武田 1997

[242]

서적

李 2000

[243]

서적

井上 1972

[244]

설명

[245]

서적

井上 1972

[246]

서적

武田 1997

[247]

서적

田中 1995a

[248]

서적

武田 1989

[249]

서적

武田 1997

[250]

서적

武田 1989

[251]

서적

李 2000

[252]

서적

井上 1972

[253]

서적

遠藤 2012

[254]

서적

朝鮮史研究入門 2011

[255]

서적

田中 1995a

[256]

서적

田中 1995a

[257]

서적

田中 1995a

[258]

서적

李 2000

[259]

서적

武田 1997

[260]

서적

木下、宮島 1993

[261]

서적

李 2000

[262]

서적

武田 1997

[263]

서적

井上 1972

[264]

서적

武田 1997

[265]

서적

井上 1972

[266]

서적

武田 1997

[267]

서적

田中 1995a

[268]

웹사이트

日本書紀/卷第十七 - 维基文库,自由的图书馆

https://zh.wikisourc[...]

2023-10-22

[269]

서적

田中 1995a

[270]

서적

李 2000

[271]

서적

李 2000

[272]

서적

田中 1995a

[273]

서적

武田 1997

[274]

서적

井上 1972

[275]

서적

李 2000

[276]

웹사이트

일본서기

[277]

서적

井上 1972

[278]

서적

武田 1997

[279]

서적

愛宕 1996a

[280]

서적

井上 1972

[281]

간행물

愛宕 1996a

[282]

간행물

田中 1995a

[283]

간행물

井上 1972

[284]

간행물

井上 1972

[285]

간행물

愛宕 1996a

[286]

간행물

礪波 1997

[287]

간행물

武田 1997

[288]

간행물

愛宕 1996b

[289]

간행물

愛宕 1996b

[290]

간행물

李 2000

[291]

간행물

田中 1995a

[292]

간행물

武田 1997

[293]

간행물

李 2000

[294]

간행물

井上 1972

[295]

간행물

森 2006

[296]

간행물

森 2006

[297]

간행물

武田 1997

[298]

간행물

森 2006

[299]

간행물

武田 1997

[300]

간행물

愛宕 1996b

[301]

간행물

田中 1995a

[302]

간행물

武田 1997

[303]

간행물

武田 1997

[304]

간행물

李 2000

[305]

간행물

武田 1997

[306]

간행물

葛 2016

[307]

간행물

李 2000

[308]

간행물

李 2000

[309]

간행물

武田 1997

[310]

간행물

井上 1972

[311]

간행물

武田 1997

[312]

간행물

李 2000

[313]

간행물

古畑 2018

[314]

간행물

古畑 2018

[315]

간행물

古畑 2018

[316]

서적

武田 1997

[317]

서적

古畑 2018

[318]

서적

葛 2016

[319]

서적

葛 2016

[320]

간행물

『続日本紀』 巻第七 霊亀二年(716年)五月辛卯条

[321]

서적

井上 1972

[322]

서적

矢木 2012

[323]

서적

李 1975

[324]

서적

馬淵ら 1980

[325]

서적

馬淵ら 1980

[326]

서적

李 1975

[327]

서적

田中 1995a

[328]

서적

井上 2013

[329]

서적

金 1985

[330]

서적

金 1985

[331]

서적

金 1985

[332]

서적

東アジア民族史1-正史東夷伝

平凡社

1974

[333]

서적

言語学大辞典 1989

[334]

서적

言語学大辞典 1989

[335]

서적

浅川ら 1997

[336]

서적

馬淵ら 1980

[337]

서적

東 1995a

[338]

서적

東 1995a

[339]

서적

早乙女 2000

[340]

서적

東 1995a

[341]

서적

東 1995a

[342]

서적

東 1995a

[343]

서적

西谷 2003

[344]

서적

東 1995a

[345]

서적

東 1995a

[346]

서적

朝鮮史研究入門 2011

[347]

서적

西谷 2003

[348]

서적

早乙女 2000

[349]

서적

東 1995b

[350]

서적

早乙女 2000

[351]

서적

東 1995b

[352]

서적

東 1995b

[353]

서적

田中 1995b

[354]

서적

早乙女 2000

[355]

서적

武田 1989

[356]

서적

早乙女 2000

[357]

서적

東 1995b

[358]

서적

早乙女 2000

[359]

서적

東 1995b

[360]

서적

東 1995b

[361]

서적

東 1995b

[362]

서적

東 1995b

[363]

서적

東 1995b

[364]

서적

門田 2013

[365]

서적

삼국사기 고구려본기(井上訳)

[366]

서적

田中 1995c

[367]

서적

田中 1995c

[368]

서적

金 2005

[369]

서적

金 2005

[370]

서적

田中 1995c

[371]

서적

삼국사기 고구려본기 광개토왕 2년(393년)조(井上訳)

[372]

서적

田中 1995c

[373]

서적

구당서 고려전(井上他訳)

[374]

서적

田中 1995c

[375]

서적

田中 1995c

[376]

기타

[377]

서적

田中 1995c

[378]

서적

田中 1995c

[379]

서적

田中 1995c

[380]

서적

田中 1995c

[381]

서적

田中 1995c

[382]

서적

田中 1995c

[383]

서적

田中 1995c

[384]

서적

李 2000

[385]

서적

삼국사기 고구려본기(井上訳)

[386]

서적

『旧唐書』「高麗伝」

[387]

서적

李 2000

[388]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」

[389]

서적

土屋 2010

[390]

서적

土屋 2010

[391]

서적

土屋 2010

[392]

서적

土屋 2010

[393]

서적

土屋 2010

[394]

서적

李 1998

[395]

서적

三上 1990

[396]

서적

李 1998

[397]

서적

三上 1990

[398]

서적

『後漢書』「夫余伝」

[399]

서적

『梁書』「高句麗伝」

[400]

서적

『魏書』「高句麗伝」

[401]

서적

広開土王碑文

[402]

서적

李 1998

[403]

서적

李 1998

[404]

서적

李 1998

[405]

서적

李 1998

[406]

서적

李 1998

[407]

서적

矢木 2012

[408]

서적

李 1998

[409]

서적

武田 1989

[410]

서적

李 1998

[411]

서적

李 1998

[412]

서적

李 1998

[413]

서적

李 1998

[414]

서적

李 1998

[415]

서적

李 1998

[416]

서적

李 1998

[417]

서적

李 1998

[418]

서적

李 1998

[419]

서적

『三国史記』「百済本紀」

[420]

서적

武田 1989

[421]

서적

武田 1989

[422]

서적

『隋書』「煬帝下」大兼訳

[423]

서적

李 1998

[424]

서적

田中 1999

[425]

서적

山本 2018

[426]

서적

早乙女 2000

[427]

서적

李 1998

[428]

서적

武田 1989

[429]

서적

武田 1989

[430]

서적

武田 1989

[431]

서적

武田 1989

[432]

서적

武田 1989

[433]

서적

武田 1989

[434]

서적

武田 1989

[435]

서적

森 2006

[436]

서적

森 2006

[437]

서적

葛 2016

[438]

서적

葛 2016

[439]

서적

李 1998

[440]

서적

武田 1989

[441]

서적

武田 1989

[442]

서적

『三国史記』「新羅本紀」 (金富軾撰 1980,井上訳)

[443]

서적

武田 1989

[444]

서적

武田 1989

[445]

서적

李 2000

[446]

서적

木下 1993

[447]

서적

木下 1993

[448]

서적

森 2006

[449]

서적

森 2006

[450]

서적

木下 1993

[451]

서적

李 2000

[452]

서적

李 2000

[453]

서적

李 2000

[454]

서적

武田 1989

[455]

서적

朝鮮史研究入門 2011 (朝鮮史研究会編)

[456]

서적

武田 1989

[457]

서적

熊谷 2008

[458]

서적

武田 1989, 武田 2007, 熊谷 2008

[459]

서적

森 2006

[460]

서적

熊谷 2008

[461]

서적

森 2006

[462]

서적

武田 1989

[463]

서적

森 2006

[464]

서적

上田 2015

[465]

서적

李 1998

[466]

서적

森 2006

[467]

서적

李 1998

[468]

서적

上田 2015

[469]

서적

森 2006

[470]

서적

森 2006

[471]

간행물

大室古墳群

長野市教育委員会

[472]

간행물

針塚古墳

松本市教育委員会

[473]

간행물

亀塚古墳

狛江市教育部社会教育課

[474]

서적

上田 2015

[475]

서적

上田 2015

[476]

서적

鈴木 2016

[477]

서적

日本史辞典 1999

[478]

서적

鈴木 2016

[479]

웹사이트

高麗神社、由緒と歴史

[480]

서적

武田 1989

[481]

서적

武田 1989

[482]

서적

李 1998

[483]

서적

武田 1989, 矢木 2012, 李 1998

[484]

서적

李 1998, 武田 1989, 矢木 2012

[485]

서적

武田 1989

[486]

서적

武田 1989

[487]

서적

武田 1989

[488]

서적

武田 1989

[489]

서적

武田 1989

[490]

서적

武田 1989

[491]

서적

鮎貝 1937

[492]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」井上訳注

[493]

서적

鮎貝 1937

[494]

서적

池内 1926

[495]

서적

川本 1996

[496]

서적

井上 1972

[497]

기타

[498]

서적

『三国史記』「高句麗本紀」井上訳注

[499]

서적

川本 1996

[500]

서적

『翰苑』

[501]

서적

川本 1996

[502]

서적

川本 1996

[503]

서적

川本 1996

[504]

서적

川本 1996

[505]

서적

池内 1926

[506]

서적

池内 1926

[507]

서적

川本 1996

[508]

서적

池内 1926

[509]

서적

池内 1926

[510]

웹사이트

광개토대왕비 소재 주몽 신화

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

[511]

웹사이트

고구려 평양성

http://contents.nahf[...]

2021-07-10

[512]

서적

三國遺史

[513]

서적

林下筆記

[514]

서적

삼국유사(새로운 완역본)

진한엠엔비

2007-11-16

[515]

뉴스

고구려 1/건국(역사 남과 북 7)

https://www.chosun.c[...]

조선일보

[516]

뉴스

"이것이 광개토대왕 얼굴"

https://news.naver.c[...]

네이버 뉴스

[517]

웹사이트

고려

http://encykorea.aks[...]

[518]

웹사이트

충주 고구려비

http://encykorea.aks[...]

[519]

웹사이트

충주 고구려비와 중원 지역

http://contents.hist[...]

[520]

웹사이트

충주 고구려비의 판독문 재검토 -題額과 干支를 중심으로-

https://www.kci.go.k[...]

[521]

기타

[522]

웹사이트

동북아역사재단 각저총

http://contents.nahf[...]

2021-06-23

[523]

웹사이트

씨름의역사

http://ssireum.sport[...]

[524]

웹사이트

『구당서』권199상, 「열전」149상 동이열전 고려

http://contents.hist[...]

[525]

웹사이트

국립국악원

https://www.gugak.go[...]

[526]

서적

양서 (역사서)

[527]

서적

남사

[528]

웹사이트

디지털 삼국유사 사전, 박물지 시범개발 문화콘텐츠 닷컴

https://www.culturec[...]

Korea Creative Content Agency

2017-02-06

[529]

논문

충주 고구려비의 판독문 재검토 -題額과 干支를 중심으로-

https://www.kci.go.k[...]

null

[530]

웹사이트

일본육국사 한국관계기사 > 日本書紀 > 卷第廿七 天命開別天皇 天智天皇 > 高麗 可婁 등의 貢調

http://db.history.go[...]

[531]

웹사이트

庚午 帝臨軒 高麗使揚承慶等貢方物 奏曰 高麗國王大欽茂言 承聞 在於日本照臨八方聖明皇帝 登遐天宮 攀號感慕 不能默止 是以 差輔國將軍揚承慶歸德將軍揚泰師等 令齎表文幷常貢物入朝 詔曰 高麗國王遙聞先朝登遐天宮 不能默止 使揚承慶等來慰 聞之感通 永慕益深 但歲月旣改 海內從吉 故不以其禮相待也 又不忘舊心 遣使來貢 勤誠之至 深有嘉尙

http://db.history.go[...]

[532]

서적

윤관이 임언에게 영주 관청의 벽에 전적을 기록하게 하다

[533]

서적

신라국석남산고국사비명후기

[534]

웹사이트

http://kostma.korea.[...]

[535]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[536]

서적

획수로 찾는 실용옥편사전

2002-01-10

[537]

서적

고금한한자전

1995-11-15

[538]

서적

한한대사전

1996-05-25

[539]

서적

한·일·영·중 겸용 한한대사전

1992-03-10

[540]

서적

삼강행실도

1434

[541]

서적

대동지지

[542]

서적

한국한자어사전

1996-11-03

[543]

서적

동아백년옥편(탁상판)

두산동아

2003-01-10

[544]

서적

동아 한한대사전

1982-10-25

[545]

뉴스

고구려와 고려가 아니라 고구리와 고리로 불러야 한다

https://weekly.donga[...]

주간동아

2020-01-03

[546]

서적

1145

[547]

서적

광개토왕릉비

[548]

웹사이트

사료 2-2-04

http://contents.hist[...]

[549]

웹사이트

동명왕편

http://contents.hist[...]

[550]

서적

동명왕편

[551]

서적

동명왕편

[552]

웹사이트

오이(烏伊) 한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks[...]

[553]

웹사이트

마리(摩離) 한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks[...]

[554]

서적

동명왕편