문선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《문선》은 춘추 시대부터 양나라까지의 131명의 문인들의 작품 약 800편을 37개의 장르로 묶은 중국 최고의 문학 선집이다. 소명태자 소통이 편찬을 주도했으며, 부(賦), 시(詩) 등 다양한 장르의 작품을 수록했다. 당나라 이후 시문 창작의 모범으로 중시되었으며, 한국과 일본에도 큰 영향을 미쳤다. 현재까지 여러 언어로 번역 및 연구되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 6세기 책 - 옥편

옥편은 543년 고야왕이 편찬한 원본 옥편을 지칭하며, 자음 반절, 경서 및 고주 인용을 통해 자의를 설명하는 체례를 갖추고, 일본에 일부가 보존되어 있으며, 『대광익회옥편』, 『와옥편』, 『운회옥편』 편찬에 영향을 미쳤고, 현재 한국에서는 부수별 한자 사전을 옥편이라고 부르기도 한다. - 6세기 책 - 욥기

욥기는 구약성경의 지혜 문학으로, 의인이 고난을 겪는 이유와 신의 정의에 대한 질문을 던지며, 욥의 고난, 친구들과의 논쟁, 신과의 대화를 통해 서양 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 시집 - 전당시

《전당시》는 강희제의 칙령으로 편찬된 당나라 시대 시가집으로, 다양한 계층의 시 4만 8천여 수를 수록하여 당시 사회상과 문학적 경향을 보여주지만, 편찬상의 한계와 비판적 검토 필요성이 존재하며, 에도 시대 일본과 조선에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 시집 - 초사

《초사》는 《시경》과 함께 중국 고전문학에서 중요한 위치를 차지하는 시가집으로, 초나라 방언으로 쓰여졌으며 굴원의 시와 그를 추모하는 시들을 모아 편집되었고, 남방 문화와 무속 신앙의 특징, 공상적인 내용과 형식이 특징적이며, 굴원 이후 시가 작가명이 기록되기 시작하여 후대 문학에 큰 영향을 미쳤다. - 위진 남북조 시대 - 도연명

동진 말기에서 남조 송나라 초기에 활동한 도연명은 속세를 떠나 자연 속 은거 생활을 노래한 시인으로, 《귀거래사》, 《도화원기》 등의 대표작을 남기며 후대 문인들에게 큰 영향을 준 은일 시인이다. - 위진 남북조 시대 - 청담

청담은 후한 말에서 서진 시대 지식인들이 정치적 혼란을 피해 노장사상에 기반하여 지적 능력을 드러내던 철학적 담론이지만, 현실 문제 해결에 소극적이었다는 비판도 있다.

2. 성립 배경

양 무제(武帝)는 남제(南齊)의 종실(宗室) 출신으로 학문과 문학에 재능이 뛰어났으며, 경릉왕(竟陵王) 소자량(蕭子良) 아래서 심약(沈約)・사조(謝朓) 등 당대 저명한 문학자들과 함께 「경릉팔우(竟陵八友)」의 한 사람으로 불렸다. 이러한 아버지의 영향으로 소명태자 소통(蕭統)은 어려서부터 당대 일류 학자들에게 배우며 문화 보호와 육성에 힘썼다. 소통은 네 살 때 오경(五經)을 암기했고 여덟 살 때 효경(孝經)에 대한 강연을 했다고 기록되어 있다.[3] 소통의 동궁(東宮)에는 약 3만 권의 책이 소장되어 있었고, 많은 학자와 문인들이 학문 연구와 저작 활동에 종사했다.

춘추 시대에서 양나라까지 131명의 문인들의 작품 약 800편을 37개 장르로 나누어 수록했다.[7] 시(詩)가 가장 많아 전체의 반수를 차지하며, 진나라 출신 작가가 가장 많다. 당나라 이선의 주석을 합쳐 60권으로 구성되었다. 육조시대 문학관을 알 수 있는 소명태자의 서문(序文)도 높이 평가받는다. 작품 수록 기준은 "일은 심사(沈思)에서 나오고, 의(義)는 한조(翰藻)로 귀결된다"는 것으로, 깊은 사고에서 나온 내용을 뛰어난 수사로 표현한 작품을 수록했다.

《문선》 편찬의 주된 목적은 당대 최고의 문학 작품 선집을 만드는 것이었고, 미학적으로 아름다운 시와 저술을 선호하여 철학적 작품은 제외했다.[4] 소통은 주공(周公)과 공자(孔子)의 경전, 철학적 대가의 저술, 수사학적 연설, 역사적 서술 및 연대기를 제외했다.

『문선』의 편수자는 소명태자 한 사람으로 되어 있지만, 실제 편찬에는 유효작(劉孝綽) 등 소명태자를 섬겼던 문인들이 참여했을 것으로 추정된다. 예를 들어 공해(孔海)의 『문경비부론(文鏡秘府論)』 남권에는 "남조 양의 소통이 유효작 등과 『문선』을 엮었다"는 기록이 있다.

3. 구성

3. 1. 주요 장르

《문선》은 춘추 시대에서 양대에 이르는 131명의 대표적인 문인들의 작품 약 800편을 37개의 장르로 나누어 수록하였다.[7] 주요 장르는 다음과 같다.

부와 시가 전체의 과반수를 차지한다.[7] 소통은 『문선』 서문에서 작품 수록 기준으로 "일은 심사(沈思)에서 나오고, 의(義)는 한조(翰藻)로 귀결된다"고 하여, 깊은 사고에서 나온 내용을 뛰어난 수사로 표현한 작품을 수록했다고 밝혔다. 또한 사부분류에서 경부·자부·사부[22]를 제외하고, 집부에 해당하는 문학 작품을 주로 선록의 대상으로 삼았다는 점에서 문학의 가치를 명확하게 의식한 총집이다.

삼국지연의에 인용된 작품으로는 「위원소격예주(為袁紹檄豫州)」, 「단가행(短歌行)」, 「출사표」 등이 있다. 왕희지의 「난정집서(蘭亭集序)」는 문장이 서투르고 사상성이 낮다는 설, 정치적인 문학이 많아 편자의 취향에 맞지 않았다는 설, 후세의 위작이라는 설 등으로 인해 수록되지 않았다.[23]

4. 후대에의 영향

수나라, 당나라 이후 과거 제도에서 시문 창작이 중요해지면서 《문선》은 시문 제작의 모범으로 중시되었다. 두보는 아들에게 《문선》을 익히라고 훈시했으며, 송나라에서는 "《문선》에 정통하면 수재 되기 쉽다"는 말이 유행했다.[16] 8세기 초, 『문선』은 모든 젊은이들이 문학 시험을 준비하기 위해 숙달해야 하는 중요한 텍스트가 되었다.[13] 유명한 시인 두보는 그의 아들 두종무에게 "『문선』의 원리를 철저히 숙달하라"고 조언했다.[13] 이러한 관행은 11세기 말의 과거 제도 개혁까지 송나라 시대까지 계속되었다.[13] 16세기 중반 명나라 시대 과거 시험에서 팔고문 작문을 돕기 위해 『문선』의 축약본이 만들어졌다.[14]

4. 1. 주석서

수나라 소개(蕭該)의 《문선음(文選音)》이 문헌상 가장 오래된 주석서이다.[15][16] 소개는 소회의 손자이며, 소통의 사촌이다.[15] 조헌(曹憲)은 《문선음의(文選音義)》를 저술했고,[15] 그의 제자 위모(魏模), 공손라(公孫羅), 허엄(許淹), 이선(李善) 등은 문선학(選学)을 융성하게 했다.[15]

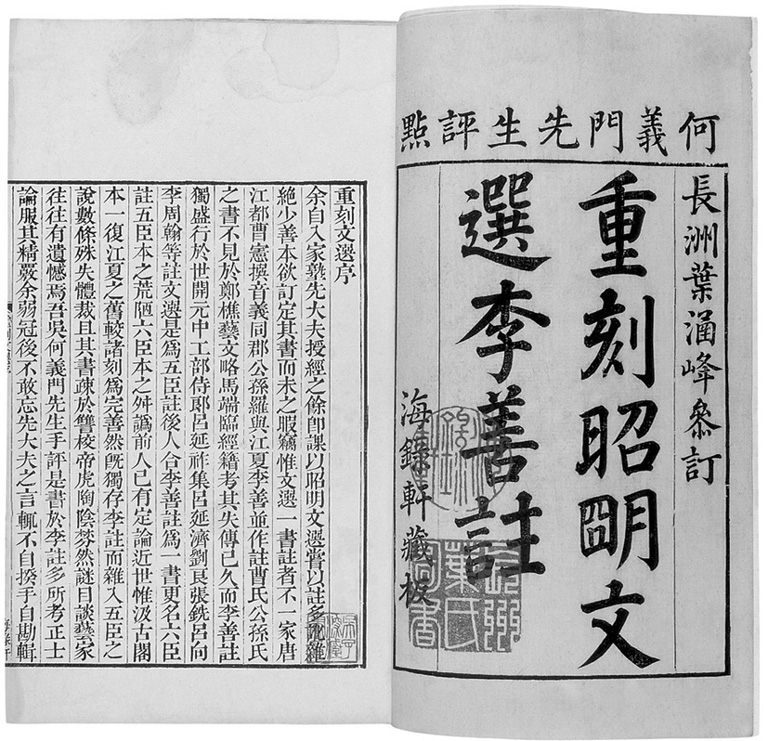

'''이선주(李善注)'''는 이선이 658년 고종에게 헌상한 주석서로, 《문선》 주석서 가운데 가장 대표적인 것으로 꼽힌다.[15] 이선은 조현의 제자이자 초기 당나라의 황태자 이홍의 참모였다.[9] 이선은 초기 중국 언어와 문학에 대한 백과사전적인 지식을 가지고 있었으며, 이를 활용하여 ''문선''에 대한 상세한 주석을 만들었다.[10] 이선주는 어휘와 단어의 출전 및 어의를 밝히고, 현재 전해지지 않는 책들을 인용하여 당대 서적 실태를 고증하는 중요한 자료이다.[15] 이선의 주석은 여전히 원본 중국어로 ''문선''을 읽고 연구하는 데 가장 유용하고 중요한 도구로 인정받고 있다.[11]

'''오신주(五臣注)'''는 718년 현종에게 헌상된 주석서로, 여연제(呂延済), 유량(劉良), 장선(張銑), 여향, 이주한(李周翰)이 공동 집필했다.[15] 오신주는 자구 해석에 중점을 두었으나, 조잡한 해석과 오류가 많아 이선주보다 평가가 낮다.[15] "오신" 주석은 이선(李善)의 주석보다 더 길고 어려운 구절에 대한 더 많은 의역을 포함하고 있지만, 오류가 많고 억지스러운 풀이와 해석으로 가득 차 있기도 하다.[13]

송나라 시대에 이선주와 오신주를 합쳐 판각한 '''육신주(六臣注)'''가 출판되면서 두 주석이 분리된 것은 차츰 사라졌다.[17] '''이선단주본(李善單注本)'''은 남송 우모가 육신주에서 이선주 부분만 발췌하여 1181년 간행한 것으로 알려져 있다. (이설 있음)[15] 청나라 호극가(胡克家)는 여러 판본을 비교 교감하여 '''호각본(胡刻本)'''을 만들었고, 가경 연간에 복각되어 오늘날 가장 표준적인 이선주 텍스트가 되었다.[15]

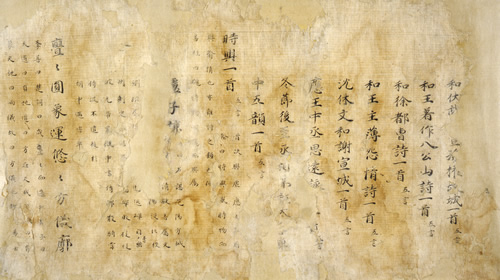

'''문선집주(文選集注)'''는 일본에 전해지는 사본으로, 당대 다른 주석과 견해를 보존하여 《문선》 연구의 중요한 자료이다.[15]

4. 2. 한국에의 영향

한국에는 삼국 시대에 《문선》이 전해졌다. 《구당서》(舊唐書) 고려전에는 고구려인들이 애독하던 중국 서적 가운데 하나로 언급된다. 신라 중기 문장가 강수(强首)가 유학을 공부하면서 《효경》(孝經), 《곡례》(曲禮), 《이아》(爾雅)와 함께 《문선》을 배웠다는 기록이 《삼국사기》(三國史記)에 있다.[26] 신문왕(神文王) 2년(682년)에 세운 국학(國學)[27]의 기본 교재였으며, 원성왕(元聖王) 4년(788년)에 설치된 독서삼품과(讀書三品科)에서는 《춘추좌씨전》(春秋左氏傳), 《예기》(禮記), 《논어》(論語), 《효경》과 함께 상급(上級)이 되는 기준이었다.[28] 《고려사》(高麗史) 선종 8년(1091년) 북송에서 고려에 요청한 서적 목록에 《공손라문선(公孫羅文選)》이 있다.[29] 조선 초기 서거정 등이 편찬한 《동문선》(東文選)은 《문선》의 체제를 모방했다.4. 3. 일본에의 영향

나라 시대(奈良時代)의 저작인 《일본서기(日本書紀)》나 《만요슈(万葉集)》 등에서 《문선》으로부터의 영향을 찾을 수 있다는 지적이 있다.[24] 「글은 (백거이의) 문집(文集)・문선(文選)」(《마쿠라노소시》), 「글은 문선의 애달픈 곳곳」(《쓰레즈레구사》) 등 헤이안(平安)~무로마치 시대(室町時代)에 이르기까지 귀족의 필수 교양서적으로서의 《문선》의 위치를 엿볼 수 있으며, 《문선》에 등장하는 주요 한자어는 일본어에도 차용되어, 현재 고사교훈(故事教訓)으로서 사용되고 있다.[25]《문선》은 초판 발행 이후 일본으로 전해졌으며, 헤이안 시대에 일본 귀족들에게 필독서가 되었다. 아름다움으로 칭송받은 《문선》의 많은 어구들이 차용어로서 일본어에 유입되었으며, 현재까지 사용되고 있다. 『문선』은 상고 시대의 일본에 전해져 일본 문학의 진전에 중대한 영향을 미쳤다. 나라 시대에는 귀족의 교양으로서 필독 대상이 되었으며, 후의 헤이안 시대부터 무로마치 시대에서도 귀족들이 읽어야 할 책으로서의 지위를 계속 유지했다. 현재에도 『문선』의 용어는 일본어의 어휘에서 활용되고, 고사교훈으로서 사용되고 있다.

영웅, 영화, 염상, 해산, 화복, 가문, 암석, 기계, 기괴, 행사, 흉기, 금은, 경영, 경성, 경중, 형해, 권위, 현인, 광음, 후회, 공신, 고향, 국가, 국왕, 국토, 국위, 호구, 골수, 골육, 홍분, 계명, 부부, 부자, 천벌, 천자, 천지, 원기, 학교, 오락, 만국, 주인, 귀천, 감격, 피폐… 등[25]

5. 번역 및 현대적 연구

《문선》은 여러 언어로 번역되었으며, 현대적 연구도 활발하게 진행되고 있다.

- 김영문, 김영식 외 3인이 2009년부터 2011년까지 《문선역주》(전 10권)를 소명출판에서 출간하였다.

- 조르주 마르굴리에스는 1926년 파리에서 폴 괴트너 출판사를 통해 《문선(文選) 속의 "광인(狂人)": 연구 및 텍스트》를 출판하였다.

- 에르빈 폰 자흐는 1958년 케임브리지에서 하버드-옌칭 연구, 하버드 대학교 출판부를 통해 《중국 문선: 문선 번역 (Die Chinesische Anthologie: Übersetzungen aus dem Wen Hsüan)》을 출판하였다.

- 우치다 센노스케와 아미 유지는 1963년부터 1964년까지 도쿄 메이지 서원에서 《문선: 시편 ''文選: 詩篇, 2 vols.''》을 출판하였다.

- 오비 코이치와 하나부사 히데키는 1974년부터 1976년까지 도쿄 슈에이샤에서 《문선 ''文選, 7 vols.''》을 출판하였다.

- 나카지마 치아키는 1977년 도쿄 메이지 서원에서 《문선: 부편 ''文選: 賦篇''》을 출판하였다.

- 데이비드 R. 크네치게스는 프린스턴 대학교 출판부에서 《''문선'' 또는 정제된 문학 선집》을 출판하였다. 1권은 1982년에 수도와 대도시에 대한 랩소디, 2권은 1987년에 희생, 사냥, 여행, 관광, 궁궐과 전당, 강과 바다에 대한 랩소디, 3권은 1996년에 자연 현상, 새와 동물, 열망과 감정, 슬픈 탄식, 문학, 음악, 그리고 열정에 대한 랩소디를 다루었다.

일본에서는 완역본과 초역본이 여러 출판사에서 간행되었다.

- 오카다 마사유키는 1939년부터 1941년까지 국민문고 간행회에서 《문선 국역 한문 대성》(전 3권)을 출판하였는데, 현대어 번역은 없고 구어체와 문어체 번역문을 수록하였다.

- 오비 코이치와 하나후사 히데키는 1974년부터 1976년까지 슈에이샤에서 《문선 전석 한문 대계》(전 7권)을 출판하였다.

- 우치다 센노스케, 아미 유지, 나카지마 치아키, 하라다 타네시게, 타케다 아키라, 타카하시 타다히코는 메이지 서원에서 《문선 신석 한문 대계》(전 8권)을 1963년, 1977년, 1994년부터 2001년까지 출판하였다.

초역본으로는 시바 로쿠로와 하나후사 히데키의 《문선 세계 문학 대계 70》(치쿠마 서방, 1963년, 시 부분 선집), 아미 유지의 《문선 중국 고전 신서》(메이토쿠 출판사, 1969년, 부, 시, 문장 선집), 타카하시 타다히코, 토가와 요시로, 칸즈카 요시코의 《문선 중국의 고전》(상, 하, 학습연구사, 1985년, 부, 문장 선집), 코젠 히로시, 카와이 코조의 《문선 감상 중국의 고전 12》(카도카와 서점, 1988년, 부, 시, 문장 선집) 등이 있다.

2023년에는 코단샤 학술 문고에서 개정판 《정선 역주 문선》이 전자 서적으로도 간행되었다. 2003년부터 2007년까지 메이지 서원에서 《문선 신서 한문 대계》(전 4권)이 출판되었는데, 이는 《신석 한문 대계》의 선집 보급판으로 원문은 수록되지 않았다. 2018년부터 2019년까지는 카와이 코조, 토미나가 카즈토, 카마야 타케시, 와다 히데노부, 아사미 요지, 미도리카와 히데키가 편자로 참여한 《문선 시편》(전 6권)이 이와나미 문고에서 출판되었다.

참조

[1]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[2]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[3]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[4]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[5]

서적

(서적 제목 없음)

1997

[6]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[7]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[8]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[9]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[10]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[11]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[12]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[13]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[14]

서적

(서적 제목 없음)

1982

[15]

문서

杜甫의 아동시 및 관련 시구 분석

[16]

문서

陸游의 老學庵筆記 분석 및 文選의 영향

[17]

문서

六臣注와 六家注의 차이점

[18]

문서

전출사표

[19]

문서

曹操의 악행을 고발하는 글

[20]

문서

鍾会의 蜀 항복 권고문

[21]

문서

오나라의 번영과 멸망에 대한 논평

[22]

문서

역사 평론의 예외 사항

[23]

간행물

「蘭亭序」는 왜 『文選』에 채록되지 않았는가

오사카 경제법과대학 아시아연구소

2001

[24]

뉴스

令和の出典、漢籍の影響か 1~2世紀の「文選」にも表現

https://mainichi.jp/[...]

毎日新聞

[25]

서적

漢語漢字の研究

明治書院

1998

[26]

서적

삼국사기

[27]

서적

삼국사기

[28]

서적

삼국사기

[29]

서적

고려사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com