오세트어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오세트어는 이란 민족인 오세트인의 언어로서, 인도유럽어족 이란어파에 속한다. 동이란어군과 북동이란어군에 포함되지만, 언어 연합체일 뿐 계통적 관련성은 아니다. 스키타이어로 알려진 이란어파의 유일한 생존 언어이며, 쿠르드어, 타트어, 탈리쉬어와 함께 코카서스 지역에서 상당한 화자를 가진 주요 이란어 중 하나이다. 젤렌추크 비문과 12세기 알란어 구절이 초기 문어 표본으로 남아 있으며, 현재는 남오세티야와 북오세티야에서 러시아어와 함께 공식 언어로 사용된다. 오세트어는 이론 방언과 디고르 방언으로 나뉘며, 20을 기준으로 십진법과 이십진법을 혼용하는 독특한 수사 체계를 가지고 있다. 키릴 문자를 사용하며, 다른 키릴 문자 사용 언어에서 찾아볼 수 없는 Ӕ 문자를 사용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동북이란어군 - 박트리아어

박트리아어는 쿠샨 제국 시대에 사용되었으며, 그리스 문자를 사용하여 표기되었고, 7세기 아랍 침입 이후 소멸되었으며 라바타크 비문은 쿠샨 왕조 연구에 중요한 자료이다. - 동북이란어군 - 아베스타어

아베스타어는 조로아스터교 경전 아베스타에 기록된 고대 이란어의 일종으로, 고아베스타어와 젊은 아베스타어로 나뉘며, 아베스타 문자로 기록되었다. - 북오세티야 공화국 - 인구시인

인구시인은 북캅카스 지역의 나흐족 계열 민족으로, 스스로는 '갈가이'라 부르며 러시아 제국에 저항하고 강제 이주를 겪었으나 인구시 공화국을 수립했고, 수니파 이슬람교를 믿으며 고유한 언어와 문화를 지니고 있다. - 북오세티야 공화국 - 오세트인

오세트인은 러시아 북오세티아-알라니아와 조지아 남오세티아에 주로 거주하며 사르마티아인, 특히 알란족의 후예로 여겨지는 이란계 민족으로, 오세티아어를 사용하며 이론인과 디고르인으로 나뉘고, 알라니아 왕국 건설, 몽골 제국 침략, 여러 갈등을 거쳐 현재에 이르렀으며, 독특한 문화와 전통, 아시안니즘 신앙을 지니고 있다. - 남오세티야 - 남오세티야 자치주

남오세티야 자치주는 조지아 소비에트 사회주의 공화국 내 오세티아인 자치주였으나, 소련 붕괴 후 조지아로부터 독립을 선언하며 분쟁이 시작되어 자치권이 무효화되었고, 현재까지 조지아와 갈등 중이다. - 남오세티야 - 남오세티야의 국가

남오세티야의 국가인 《남오세티야 공화국의 국가》는 조국 오세티야에 대한 사랑과 헌신, 평화와 번영에 대한 염원을 담은 오세티야어 노래로, 신과 조상, 땅에 대한 찬양과 미래를 향한 오세티야 국민의 의지를 표현한다.

2. 역사

오세트어는 코카서스 중앙부에 거주하는 이란계 민족인 오세트인들의 언어이다. 러시아 연방의 북오세티야-알라니야와 ''사실상'' 국가인 남오세티야(유엔은 조지아의 일부로 인정)에서 주로 사용된다.

오세트어는 인도유럽어족 이란어파에 속하며, 그 중에서도 동이란어군에 속한다. 하지만 이는 언어 연합체일 뿐, 언어의 계통적 관련성은 아니다. 아프가니스탄과 파키스탄의 파슈토어, 타지키스탄의 야그노비어와 일부 공통점을 공유하지만, 차이점도 크다.

기원전 7~8세기부터 이란어는 이란(페르시아), 중앙아시아, 동유럽, 코카서스 등 넓은 지역에 퍼져 있었다. 오세트어는 스키타이어로 알려진 이란어파의 유일하게 살아남은 언어이다. 스키타이어에는 스키타이, 마사게타이, 사카, 사르마티아, 알란, 록솔라니 등 여러 부족이 포함되며, 호라즘과 소그디아나도 언어학적으로 관련이 깊다.

오세트어는 쿠르드어, 타트어, 탈리쉬어와 함께 코카서스에서 상당한 화자를 가진 주요 이란어 중 하나이다. 중세 알란 부족이 사용했던 알라니아어에서 파생되었기 때문에, 사르마티아어의 유일한 후손으로 여겨진다. 유전적으로 가장 가까운 언어는 타지키스탄의 야그노비어이며, 이는 유일하게 생존해 있는 북동이란어이다.[6][7] 오세트어는 접미사 -''ta''를 사용하여 복수를 만드는데, 이는 야그노비어, 사르마티아어, 소그드어와 공유하는 특징이다. 이는 중앙아시아 대초원에 이란어 방언 연속체가 존재했음을 보여주는 증거로 간주된다. 고대 이란 부족의 이름은 이러한 복수형을 반영한다. (예: ''사로마타이''(Σαρομάται|label=nonegrc), ''마사게타이''(Μασαγέται|label=nonegrc)).[8]

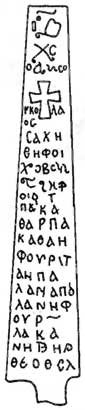

2. 1. 중세 오세트어 기록

오세트어의 가장 초기에 알려진 문어 표본은 10~12세기로 거슬러 올라가는 금석문인 Зеленчукская надпись|젤렌추크 비문ru으로, 발견된 강 이름을 따서 명명되었다. 러시아 아르키즈의 볼쇼이 젤렌추크 강에서 발견되었다. 이 텍스트는 특수 이중문자와 함께 그리스 문자로 작성되었다.[8]

원시 오세트어의 다른 유일한 현존 기록은 12세기 비잔틴 시인이자 언어학자인 존 쳇제스의 ''신통기''에 나타나는 "알란어" 구절 두 줄이다.[8]

학자들은 그리스어 텍스트를 직접 음역하는 것을 넘어, 그리스어를 단서로 사용하여 음운론적 내부 재구성을 시도했다. τ (tau)는 일반적으로 "t" 값을 갖지만, 초기 오세트인들이 그렇게 발음했을 것으로 생각되는 "d"이다. 학술적인 알란어 구절의 음역은 "dӕ ban xʷӕrz, mӕ sfili, (ӕ)xsinjӕ kurθi kӕndӕ" 및 "du farnitz, kintzӕ mӕ sfili, kajci fӕ wa sawgin?"이다. 현대 오세트어의 동등어는 ''"Dӕ bon xwarz, me’fšini ‘xšinӕ, kurdigӕj dӕ?"'' 및 ''"(De’) f(s)arm neč(ij), kinźi ӕfšini xӕcc(ӕ) (ku) fӕwwa sawgin"''.[9] 이 구절은 다음과 같이 번역된다.

최근에는 그리스 종교 서적의 난외 주석에서 책의 일부(머리글 등)가 고대 오세트어로 번역된 것이 발견되었다.

2. 2. 사용 현황

오세트어는 오세트인들의 말과 글이며, 러시아 연방의 북오세티야-알라니야와 사실상의 국가인 남오세티야의 주요 인구를 구성한다. 유엔은 남오세티야를 조지아의 일부로 인정한다.[6] 오세트어는 인도유럽어족의 이란어파에 속하며, 쿠르드어, 타트어, 탈리쉬어와 함께 코카서스 지역에서 많은 사람들이 사용하는 주요 이란어 중 하나이다.[7]오세트어는 스키타이어에서 유일하게 살아남은 언어이다. 스키타이어에는 스키타이, 마사게타이, 사카, 사르마티아, 알란, 록솔라니 등 다양한 부족이 포함된다.[8] 유전적으로 가장 가까운 언어는 타지키스탄의 야그노비어일 수 있다.[6][7]

오세트어로 인쇄된 최초의 책은 1798년에 출판되었고,[10] 최초의 신문 ''Iron Gazet''은 1906년 7월 23일에 발행되었다.

오세트어는 남오세티야와 북오세티야 모두에서 러시아어와 함께 공식 언어이지만, 실제 사용은 오세트어 신문에 새로운 법률을 게재하는 정도에 그친다. 주요 오세트어 일간 신문으로는 북오세티야의 ''Ræstdzinad''(Рӕстдзинад / Рӕстꚉінад, "진실")와 남오세티야의 ''Xurzærin''(Хурзӕрин, "태양")이 있다. 월간 잡지 ''Max dug''(Мах дуг, "우리 시대")는 주로 현대 오세트어 소설과 시를 다룬다.

오세트어는 모든 학생을 위해 중등학교에서 가르쳐지며, 오세트어 원어민은 오세트 문학 과정도 수강한다.

최초의 오세트어 성경은 2010년에 출판되었으며,[4] 2021년 5월, 러시아 성경 협회는 오세트어 성경 번역을 완료했다고 발표했다.[13][14]

3. 방언

오세트어에는 동부의 이론(Iron) 방언과 서부의 디고르(Digoron) 방언이 있다. 디고르 방언은 북오세티야 서부와 카바르딘-발카르 공화국에 분포하며, 이론 방언은 북오세티야의 나머지 지역과 남오세티야, 카라차이-체르케스 공화국에 분포한다. 이론 방언 화자 수가 약 5배 많으며, 1939년 제정된 표준어도 이론 방언을 기초로 하고 있다.[3] 한편, 13세기 헝가리 왕국 중부에 정착한 야스인(Jász)들의 언어도 오세트어의 방언이며, 15세기까지 사멸한 것으로 추정된다.

4. 음운

오세트어는 인도유럽어족의 이란어파에 속하는 언어로, 코카서스 지역에서 사용된다. 스키타이어의 유일한 생존 언어로 여겨지며, 쿠르드어, 타트어, 탈리쉬어와 함께 코카서스 지역의 주요 이란어 중 하나이다. 유전적으로 가장 가까운 언어는 타지키스탄의 야그노비어로 알려져 있다.[6][7]

오세트어의 음운은 다음과 같이 구성된다.

V. I. 아바예프에 따르면 오세트어에는 자음 26개, 순음화 자음 5개, 반모음 2개가 존재한다. 인도유럽어족 언어에서는 드물게 성문 폐쇄음화된 (방출) 파열음과 파찰음이 있는데, 이는 코카서스 언어의 지역적 특징으로 볼 수 있다.[47]

무성 자음은 단어 중간에서 유성음화된다. 오세트어는 인접 언어들과 달리 초기 이란어 ''*s''/''*š''와 ''*z''/''*ž''가 합쳐져 후치경 와 를 치경 마찰음 , 와 구별하지 않는다.

일반적으로 강세는 첫 음절에 오지만, 중앙 모음( 또는 )이 있을 경우 두 번째 음절에 온다.[17]

4. 1. 모음

오세트어는 이론 방언과 디고르 방언 두 가지 방언으로 나뉘며, 모음 체계에 차이가 있다. 이론 방언은 7개의 모음을, 디고르 방언은 6개의 모음을 가지고 있다. 자세한 내용은 각 방언별 하위 문단을 참고하라.고대 이란어 모음과 오세트어 모음의 대응은 다음과 같다.[15]

4. 1. 1. 이론 방언

오세트어의 이론 방언은 7개의 모음을 가지고 있다.

4. 1. 2. 디고르 방언

오세트어의 디고르 방언은 6개의 모음을 가지고 있다.

4. 2. 자음

오세트어 연구자 V. I. 아바예프는 오세트어의 자음 26개를 가정하며, 여기에 5개의 순음화 자음과 2개의 반모음을 추가할 수 있다고 주장한다. 인도유럽어족 언어로는 드물게, 성문 폐쇄음화된 (방출) 파열음과 파찰음이 존재한다. 이는 코카서스 언어의 지역적 특징을 구성할 수 있다.[47]

무성 자음은 단어 중간에서 유성음화된다 (이는 철자법에도 반영된다). , , 는 원래 , , 가 뒤따를 때 , , 의 이음소였다. 이러한 교체는 여전히 상당 부분 유지된다.

오세트어는 인접한 모든 언어와 달리, 초기 이란어 ''*s''/''*š''와 ''*z''/''*ž''의 초기 합병으로 인해 후치경 와 를 각각의 치경 마찰음 와 와 구별하지 못한다. 그러나 북부 방언은 후치경음을 사용하고, 남부 방언은 치경음을 사용한다. 그 대가로 북부의 와 는 남부에서 와 에 해당한다(와 는 비음 뒤 또는 중첩될 때).[15]

4. 3. 강세

일반적으로 강세는 첫 음절에 오지만, 중앙 모음( 또는 )을 포함하는 경우에는 두 번째 음절에 강세가 온다. 따라서 ''súdzag'' () '타는 것'이지만, ''cӕnӕ́fsir'' () '포도'와 같다.[17] 또한, 고유 명사는 모음에 관계없이 대개 두 번째 음절에 강세를 받으며, 최근의 러시아어 차용어는 원어의 강세를 그대로 유지한다.[17]철 방언에서 명확성은 두 번째 음절에 강세가 있는 단어에서 강세를 첫 번째 음절로 옮김으로써 표현된다. 이는 역사적으로 그 단어가 음절 정관사를 받았다는 사실을 반영하며(디고르 방언에서는 여전히 그렇다), 음절이 추가되면서 강세가 이동했다.[6] 위의 패턴은 내용어뿐만 아니라, 내용어가 결합된 단위인 운율어(강세가 하나만 있는 하나의 운율 그룹)에도 적용된다. 복합 동사뿐만 아니라, 모든 명사구는 길이가 어떻든 하나의 강세 음절만 포함하는 그러한 그룹을 구성한다. 예를 들어 ''mӕ čínyg'' () '나의 책', ''mægwýr zærond læg'' () '가난한 늙은이'와 같다. 초기 입자와 접속사도 운율 그룹에 포함되므로, 그룹의 단일 강세가 그들에게도 적용될 수 있다. ''fælǽ wyj'' '하지만 그'.[17]

5. 문법

오세트어는 캅카스 제어의 영향을 받아, 많은 인도유럽어족 언어들이 보존해 온 문법적 성을 잃었다. 그러나 8개의 격과 동사 접두사 등 고대 이란어의 특징은 많이 보존하고 있다.[6] 이 격들이 고대 이란어에서 직접 상속된 것인지, 아니면 부사의 접어화나 파생적 접미사의 재해석을 통해 다시 만들어진 것인지에 대해서는 논쟁이 있다.

오세트어는 인도유럽어족의 이란어파, 그 중에서도 동이란어군에 속한다. 아프가니스탄과 파키스탄의 파슈토어, 타지키스탄의 야그노비어와 유사점을 공유하지만, 차이점도 존재한다.[6][7] 특히, 오세트어는 접미사 ''-ta''를 사용하여 복수를 형성하는데, 이는 야그노비어, 사르마티아어, 소그드어와 공유하는 특징으로, 유라시아 대초원에 존재했던 이란어 방언 연속체의 증거로 여겨진다.[8]

바실리 아바예프에 따르면, 오세트어는 수 세기 동안 코카서스 언어들과 교류하며 음운론과 어휘에서 유사해졌지만, 문법 구조와 기본 어휘는 이란어족과의 관계를 유지하고 있다.[6]

5. 1. 명사

오세트어는 많은 인도유럽어족 언어들이 오늘날까지 보존하고 있는 성이라는 문법 범주를 잃었다.[6] 《브리태니커 백과사전》에 따르면[22] 오세트어는 8개의 격과 동사 접두사 등 고대 이란어의 많은 특징을 보존하고 있다. 이러한 격이 실제로 인도이란어 격 형태소에서 상속된 것인지, 아니면 원래의 격 형태가 사라진 후 부사의 구문론화 또는 파생 접미사의 재해석을 통해 재발달된 것인지에 대해서는 논쟁이 있다. 학자들에 따르면 "상속된" 격의 수는 최소 3개(주격, 속격, 내격)에서 최대 6개(주격, 여격, 탈격, 지향격, 내격)까지 다양하다. 일부(공동격, 동격, 부착격)는 의심할 여지 없이 이차적이다.[23]5. 1. 1. 정해성

철 방언에서 정해성은 아바예프에 따르면 단어 강세가 두 번째 음절에서 첫 번째 음절로 이동함으로써 표현된다.(이는 모든 명사에서 가능한 것은 아니다).[25]- ''færǽt'' "도끼"

- ''fǽræt'' "그 도끼"

에르쉴러는 2021년에 철 방언에서 정해진 명사와 부정된 명사 사이의 아바예프의 구분을 재현할 수 없었다고 보고했다.[25]

5. 1. 2. 수

오세트어는 단수와 복수, 두 가지 수를 가진다. 명사 형태론은 교착어적인 특징을 보인다. 즉, 격 접미사와 수 접미사가 분리되어 있으며, 격 접미사는 두 수 모두 동일하고, 수 접미사는 모든 격에서 동일하다.[6]다음은 철 방언에서 сӕр ''sӕr'' ("머리") 명사의 단수/복수 변화 예시이다.[6]

내격과 속격은 두 수 모두 동일한 형태를 가지기 때문에, 오세트어가 아홉 개 대신 각 수에 대해 여덟 개의 격 형태를 가지고 있는지가 논쟁의 대상이 되기도 한다. 격 접미사가 추가되어 모음 충돌이 발생할 경우, 일반적으로 자음 й ''j''가 그 사이에 삽입된다. (예: зӕрдӕ-й-ӕн ''zærdæ-j-æn'' '마음 (여격)')[6]

5. 1. 3. 격

철 방언에서 정해성은 아바예프에 따르면 단어 강세가 두 번째 음절에서 첫 번째 음절로 이동함으로써 표현된다(이는 모든 명사에서 가능한 것은 아니다).- ''færǽt'' "도끼"

- ''ǽræt'' "그 도끼"

에르쉴러는 2021년에 철 방언에서 정해진 명사와 부정된 명사 사이의 아바예프의 구분을 재현할 수 없었다고 보고했다. 오세트어에서는 형용사와 명사 간의 형태적 구분이 없다.[26] 접미사 -дӕр ''-dær''는 비교급의 의미를 나타낼 수 있다. 예시는 다음과 같다.