간흡충

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

간흡충은 간디스토마로 알려지기도 했던 기생충으로, 간흡충증을 유발한다. 1874년 중국 목수 시체에서 처음 발견되었으며, 알의 형태와 생활사에 따라 간디스토마, 고양이간디스토마와 혼동될 수 있다. 성충은 간 내 담관에 기생하며, 알은 숙주의 대변과 함께 배출되어 제1, 제2 중간 숙주를 거쳐 사람에게 감염된다. 감염 시 담관에 손상을 입히고 만성 감염 시 피로, 복부 불편감 등의 증상이 나타나며, 심하면 담관암을 유발할 수 있다. 진단은 대변이나 십이지장 흡인액에서 알을 확인하거나, 영상 검사, PCR 등을 통해 이루어지며, 치료는 프라지콴텔 등의 약물을 사용한다. 예방을 위해서는 민물고기 생식을 피하고, 위생적인 조리가 중요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1907년 기재된 동물 - 만손주혈흡충

만손주혈흡충은 주혈흡충증을 유발하는 기생충으로, 물달팽이를 중간 숙주, 사람을 최종 숙주로 삼아 감염되며, 오염된 물을 통해 피부를 뚫고 침투하여 장이나 간에 문제를 일으키는 질병을 유발한다. - 사고흡충목 - 창형흡충

창형흡충은 반추 동물의 간에 기생하며 달팽이와 개미를 중간 숙주로 생활사를 완료하는 기생충으로, 사람에게도 감염되어 소화 장애, 간 비대, 황달 등을 유발할 수 있으며, 오염된 음식물 섭취를 통해 감염되고 프라지콴텔이나 트리클라벤다졸로 치료한다. - 감염성 암원 - 결핵

결핵은 결핵균에 의해 발생하는 감염성 질환으로, 주로 폐에 영향을 미치며 기침, 객혈 등의 증상을 보이지만 무증상일 수도 있고, 호흡기 비말 전파를 통해 감염되며, 항생제 치료를 하지만 약물 내성 문제로 인해 공중 보건 문제로 남아있다. - 감염성 암원 - 자궁경부암

자궁경부암은 인유두종바이러스 감염이 주원인인 자궁 경부의 악성 종양으로, 초기에는 증상이 미미하지만 진행 시 질 분비물 증가, 성교통, 골반통이 나타날 수 있으며, 자궁경부 세포진 검사, 조직 생검 등으로 진단하고 수술, 방사선 치료, 항암 치료 등으로 치료하며, HPV 백신 접종과 정기 검진으로 예방이 가능하다.

2. 명칭

본래 간'''디스토마'''로 알려졌던 이유는 이 생물이 처음 발견되었을 때 입처럼 생긴 기관이 2개가 있어 "입을 2개 가지고 있다"는 의미로 디스토마(Distoma)라고 하였지만, 이후 이 생물을 현미경으로 관찰한 결과 입이라고 생각한 부분이 모두 흡반(sucker)인 것으로 밝혀져 '디스토마'라는 명칭은 옳지 않으며 '흡충'이라고 부르는 게 맞다. 따라서 간디스토마가 아니라 간흡충이 올바른 명칭이다.[34]

간흡충의 성충은 담홍색을 띠는 긴 나뭇잎 모양이며, 길이는 10~25mm, 너비는 3~5mm 정도이다. 숙주와 기생 개체 수에 따라 크기가 달라진다.[10] 몸은 앞쪽이 좁고 구흡반이라는 작은 구멍이 있는데, 이것이 입 역할을 한다. 입에서 맹장이라고 하는 두 개의 관이 몸 전체를 따라 뻗어 있으며, 소화관과 배설관 역할을 한다. 자웅동체로서 둥근 난소 하나가 몸 중앙에, 두 개의 정소가 후단 쪽에 위치한다. 난소에서 나온 자궁과 정소에서 나온 정관은 생식공에서 연결된다.[11][12] 정소와 비텔라리아(난황선)는 가지가 많은 형태이다.[11][12]

알은 숙주의 대변과 함께 몸 밖으로 나오는데, 약 2주 후 알 속에 미라시듐유생이 생긴다. 미라시듐유생은 빛을 쪼이면 알껍질의 뚜껑을 열고 물 속으로 헤엄쳐 나와 쇄쨈물우렁이의 몸 속으로 침입해 들어간다.[14][15] 그 후 수 시간 뒤에는 스포로시스트유생이 되며, 다시 한 시간 안에 레디아유생으로 변태하여 성숙하는데, 이때 몸 안에는 올챙이와 비슷한 많은 세르카리아를 만든다. 성숙한 세르카리아는 숙주로부터 헤엄쳐 나와 물풀 등에 붙어 메타세르카리아가 된다. 이들은 풀과 함께 소나 양에게 먹혀, 십이지장을 거쳐 창자 안에서 간 조직으로 들어가며, 약 1개월 후에는 윤담관에 도달하고 다시 3~4개월 후에는 어미로 성숙한다.

간흡충(*Clonorchis sinensis*) 감염(간흡충증)의 증상은 중국에서 고대부터 알려져 왔으며, 가장 초기 기록은 기원전 278년 후베이성(湖北省) 강릉현(江陵縣)과 전국시대(戰國時代) 서한(西漢) 시대의 무덤에서 발견된 시체에서 나왔다.[7] 1874년 캘커타 의과대학 병원의 제임스 맥코넬(James McConnell)이 사망한 중국 목수의 시체에서 간흡충을 발견하고, 1875년 ''랜싯(The Lancet)''에 발표하였다.[7]

정식 과학적 기술은 토마스 스펜서 코볼드(Thomas Spencer Cobbold)가 1875년에 발표하여 *Distoma sinense*라고 명명했다. 이후 다양한 학자들에 의해 *Distomum spithulatum*, *Distoma hepatis endemicum sive perniciosum*, *D.h.e.s. innocuum*, *Distoma endemicum* 등으로 명명되었다. 1895년 에밀 블랑샤르(Émile Blanchard)가 *Opisthorchis*라는 새로운 속을 만들었고, 코볼드의 종명 *D. sinense*가 이 속으로 옮겨졌다. 1907년 아서 루스(Arthur Looss)는 새로운 속인 *Clonorchis*(그리스어 "klon"(작은 가지/나뭇가지)과 "orkhis"(정소)에서 유래)를 만들었다. 바엘츠와 마찬가지로 그는 더 큰 종을 *Clonorchis sinensis*(주로 중국에서 발견됨)로, 더 작은 종을 *C. endemicum*(주로 일본에서 발견됨)으로 구분했다. 1912년 고바야시 하루지로(小林治二郎)는 크기의 차이는 숙주의 특성과 감염 강도 때문이며 생물학과는 관련이 없음을 밝혀 *C. sinensis*만을 지지했다.[1] 고바야시는 1911년에 어류가 제2중간숙주임을 최초로 발견했고,[1] 무토 마사토모(武藤正友)는 1918년에 달팽이가 제1중간숙주임을 발견했다.[8][9]

3. 형태

알은 작고 타원형이며 직경이 약 30 x 15 μm이다. 뚜렷하게 굽어 있고 좁은 끝에는 볼록한 뚜껑이, 넓은 끝에는 줄기 모양의 돌기가 있다. 수정란 안에는 미라시디움이 있다.[13] 간흡충의 알은 간디스토마나 고양이간디스토마와 유사하여 혼동될 수 있다.

간흡충 성체는 간 내 담관에 기생하며, 버드나무 잎처럼 편평하다. 자웅동체이지만, 음경낭은 없다. 정소는 수지상으로 분지하여 분엽낭상이 되는데, 이는 *Opisthorchis*속과의 구별점이다. 구흡반은 몸 앞쪽 배면에 있고 지름은 0.4~0.6mm이다. 복흡반은 몸 앞쪽 4분의 1 배면에 위치하며 구흡반과 크기가 비슷하다.

알은 장경 27~32μm, 단경 15~17μm로 작다. 술병 모양이며, 알 입구에 갓 모양 뚜껑이 있고 가장자리가 돌출되어 있어 간디스토마와 구별된다. 담황색이며, 산출 시 이미 미라시디움 유생까지 발생이 진행된 상태이다.

제1중간숙주에서 제2중간숙주로 이동하는 세르카리아 유생은 머리에 긴 꼬리가 있고, 머리에는 두 개의 안점, 꼬리에는 지느러미 모양 주름이 있어 헤엄을 친다. 제2중간숙주 체내의 메타세르카리아 유생은 장경 0.135~0.145mm이며, 유충은 몸을 구부리고 있고 황갈색 색소과립과 검은색 과립이 배설낭에 가득 차 있다. 구흡반과 복흡반 크기는 각각 약 50μm와 60μm로 거의 같아, 크기 차이가 큰 간디스토마와 구별된다.

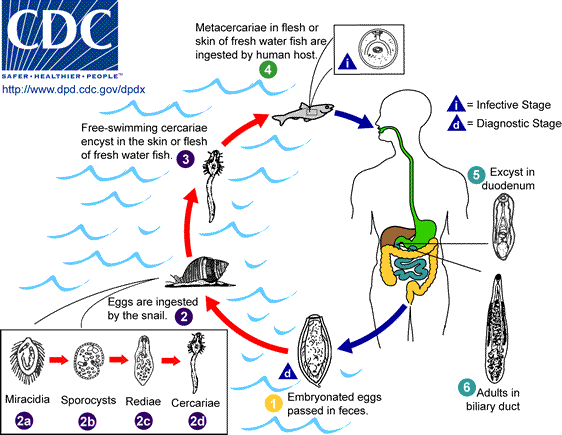

4. 생활사

성충은 기생하고 있는 담관 내에서 하루에 약 7,000개의 알을 낳는다. 알은 담즙과 함께 십이지장으로 흘러나온다. 최종적으로 대변과 함께 외부로 배출된 알은 수중에 유출되어도 부화하지 않고, 호소나 저습지에 서식하는 미소한 복족류의 일종인 중국 애기우렁이( *Cipangopaludina chinensis*)에 섭취되어야 비로소 소화관 내에서 부화하여 미라시디움 유생을 발생시킨다. 미라시디움은 제1중간숙주인 중국 애기우렁이 체내에서 변태하여 스포로시스트 유생이 되고, 스포로시스트가 성장하면 체내의 다수의 배가 발육하여 입과 소화관을 가진 레디아 유생이 되어 스포로시스트 체외로 탈출한다. 레디아는 중국 애기우렁이 체내에서 먹이를 섭취하고 성장하면, 체내의 배가 발육하여 다수의 세르카리아 유생이 되고, 성숙한 것부터 순차적으로 레디아 체내를 탈출하여 더 나아가 중국 애기우렁이 체외에서 수중으로 헤엄쳐 나온다. 세르카리아는 활발하게 유영하여 제2중간숙주가 되는 담수어에 도달하여 비늘 사이로 체내에 침입하여 주로 근육 내에서 메타세르카리아 유생이 된다.

간흡충의 메타세르카리아가 기생하는 제2중간숙주가 되는 담수어는 잉어과를 중심으로 납자루, 붕어, 참붕어 등 약 80종이다. 잉어과 이외에는 빙어의 보고도 있다. 이러한 물고기를 사람, 개, 고양이, 쥐 등이 날것으로 섭취하면 메타세르카리아는 소장에서 피낭을 탈출하여 유충이 되고, 담즙의 흐름을 거슬러 올라가 담관에 들어가 간장 내의 담관지에 정착한다. 23~26일 걸쳐 성충이 되어 산란을 시작한다. 성충의 수명은 20년 이상에 달한다.

4. 1. 제1중간숙주

알은 숙주의 배설물과 함께 밖으로 나오는데, 약 2주 후 알 속에 미라시듐유생이 생긴다. 미라시듐유생은 빛을 쪼이면 알껍질의 뚜껑을 열고 물 속으로 헤엄쳐 나와 쇄쨈물우렁이의 몸 속으로 침입해 들어간다.[14][15] 그 후 수 시간 뒤에는 스포로시스트유생이 되며, 다시 한 시간 안에 레디아유생으로 변태하여 성숙하는데, 이때 몸 안에는 올챙이와 비슷한 많은 세르카리아를 만든다. 성숙한 세르카리아는 숙주로부터 헤엄쳐 나와 물풀 등에 붙어 메타세르카리아가 된다.

민물고둥 ''파라포사룰루스 만추리쿠스(Parafossarulus manchouricus)''는 중국, 일본, 한국, 러시아에서 ''C. sinensis''(간흡충)의 첫 번째 중간숙주 역할을 하는 경우가 많다. 다른 고둥 숙주로는 중국에서 ''알로시마 롱기코르니스'', ''비티니아 롱기코르니스'', ''비티니아 푸크시아나'', ''비티니아 미셀라'', ''파라포사룰루스 아노말로스피랄리스'', ''멜라노이데스 투베르쿨라타'', ''세미술코스피라 칸셀라타'', ''코레올렙톡시스 아무렌시스'', ''세미술코스피라 리베르티나'', ''아시미네아 루테아'' 등이 있으며, 베트남에서는 ''멜라노이데스 투베르쿨라타(Melanoides tuberculata)''가 있다.

일단 고둥의 몸 안으로 들어가면, 고둥의 소화 효소에 의해 배아막이 녹아 알에서 미라시디움이 부화한다. 섬모를 가진 미라시디움은 이동하여 장을 뚫고 혈강과 소화선으로 들어간다. 여기서 미라시디움은 변태를 거쳐 스포로시스트가 된다. 스포로시스트는 레디아라고 불리는 작은 유충을 생성한다. 레디아는 스포로시스트에서 터져 나와 세르카리아라고 불리는 다음 단계의 유충이 된다. 이 무성 생식 시스템은 하나의 미라시디움으로부터 세르카리아 개체 수의 기하급수적인 증가를 가능하게 한다. 성숙한 세르카리아는 고둥의 몸을 뚫고 민물 환경으로 나온다. ''C. sinensis''(간흡충)의 세르카리아는 다른 간흡충의 세르카리아와 달리 헤엄치지 않는다. 대신 처음에는 물속에서 거꾸로 매달린 후 바닥으로 가라앉는다. 그런 다음 수면으로 올라와 처음 자세를 다시 취하고, 이러한 움직임을 반복한다. 어떤 방해를 느끼면 물고기를 공격한다.[11]

4. 2. 제2중간숙주

간흡충의 흔한 제2중간숙주는 담수어류이다.[18] 잉어(`Cyprinus carpio'`),[18] 풀잉어(`Ctenopharyngodon idellus'`),[18] 붕어(`Carassius carassius'`),[18] 금붕어(`Carassius auratus'`),[18] 납자루아과,[18] 참둑중개,[18] 납줄개속 spp.,[18] 칼납자루속 spp.,[18] 납지리속 spp.,[18] 돌마자속 spp.,[18] 참갈겨니,[18] 종개,[18] 그리고 빙어(`Hypomesus olidus`) 등이 있다.[18] 모치고, 홍모로코, 타모로코, 제제라, 히가이, 야리타나고, 바라타나고, 카네히라, 우구이 등도 제2중간숙주이다.

중국에서는 102종의 어류와 4종의 새우가 중간숙주로 알려져 있으며,[17] 한국에서는 40종의 담수어가 숙주로 기록되어 있다.[19] 러시아에서는 7종의 어류가 숙주로 알려져 있다.[20]

간흡충이 물고기를 감지하면 흡반을 이용하여 비늘에 부착한다. 6~13분 안에 물고기 몸에 구멍을 뚫고 근육 속으로 침투한다. 침투 후 1시간 이내에 낭종이라는 단단한 껍질을 형성하여 메타세르카리아가 된다. 이 낭종은 보호막 역할을 하여 물고기 근육이 섭취될 때 유용하다. 메타세르카리아는 점차 발육하여 3~4주 후 다음 숙주를 감염시킬 수 있는 상태가 된다.[11]

4. 3. 최종 숙주

사람이 주요 최종 숙주이다.[13] 메타세르카리아에 오염된 날것 또는 덜 익힌 생선을 섭취하면 감염된다. 메타세르카리아의 낭종은 인체의 위산에 의해 서서히 소화되고, 소장에 도달하면 낭종 전체가 파괴된다. 유리된 메타세르카리아는 장 점막을 뚫고 담관으로 들어가는데, 이동하는 데는 1~2일이 걸린다.[13] 메타세르카리아는 간에서 분비되는 담즙을 섭취하며 서서히 성장한다.[13] 약 한 달 만에 성체가 되어 알을 낳기 시작하며, 성체 기생충의 평균 수명은 30년이다.[11] 한 마리의 기생충이 하루에 4,000개의 알을 생산할 수 있다.[21]

그 외 최종 숙주로는 개, 고양이, 쥐, 돼지, 오소리, 족제비, 낙타, 물소와 같은 어류를 섭취하는 포유류가 있다.[18] 실험적으로는 토끼, 쥐, 마우스, 기니피그, 햄스터, 뉴트리아에서도 감염이 성립된다.

5. 역학 및 분포

간흡충은 세계에서 세 번째로 흔한 기생충으로 추정된다.[17] 러시아, 일본, 중국, 타이완, 한국, 동남아시아, 특히 베트남에서 풍토병으로 존재한다. 아시아에서는 가장 흔한 인체흡충류로, 1,500만 명 이상이 감염되었고 2억 명이 감염 위험에 놓여 있는 것으로 추정된다.[17] 중국은 약 1,300만 명의 감염자로 가장 높은 발생률을 보이며, 전체 감염자의 85%를 차지한다.[3][7][4]

감염률은 일반적으로 남성, 어부, 농부, 사업가 및 외식업 종사자에서 더 높다. 40~60세 성인과 노인에서 감염이 더 심각하다. 저소득 또는 중산층 국가에서 더 많은 사례가 발생하여 질병 부담을 증가시키고 경제적 문제를 야기한다. 간흡충증은 전 세계적으로 27만 5,370명의 장애 조정 생존 연수(DALY)를 유발한다. 중국 광둥성에서만 간흡충증 관련 질환 치료에 대한 경제적 부담은 2010년까지 2억 달러로 계산되었다.[2]

간흡충에 감염된 담수어류와 새우의 종류는 감염의 유병률에 영향을 미친다. 흔히 먹는 어류(예: ''C. idellus'', ''C. auratus'', ''H. nobilis'', ''C. carpio'', ''H. molitrix'', ''M. anguillicaudatus'')에서 호수, 강 및 시장에서 채취한 샘플에서 간흡충의 미성숙 유충(metacercariae)이 발견되었다. 총 31종의 담수어류와 새우가 기생충을 보유하고 있는 것으로 밝혀졌다.[22]

일본에서 오래전부터 알려진 유행 지역으로는 오카야마현 남부, 비와호 연안, 팔로호, 도네가와 유역, 요시노가와 유역 등이 있다. 그 외 미야기현, 니가타현, 사이타마현, 나가노현, 도야마현, 노노평야, 교토부 남부, 오사카부, 와카야마현, 효고현 남부, 히로시마현, 야마구치현, 가가와현, 도쿠시마현, 후쿠오카현 북부, 후쿠오카·쿠마모토현 경계 지대 등에 유행 지역이 있다.

6. 병리 및 임상 증상

간흡충은 감염되면 담관에서 주로 서식하기 때문에 담관에 심각한 피해를 입힌다.[23] 이 생물이 움직임으로 인해서 발생하는 물리·기계적 자극은 담관 상피세포에 염증을 일으켜 세포 일부가 탈락하게 하며, 이게 다시 세포의 복구와 탈락이 반복되면서 손상 부위에 변성을 일으켜 주위가 섬유화가 일어난다. 더 나아가면 상피세포가 악성화 즉, 암세포로 변이하여 이것이 증식하면 간암의 일종인 담관암이 발생하게 된다. 이러한 병적 변화는 매우 심각하여 국제 암 연구 기관(IARC)에서는 이 생물을 1군 발암 물질로 규정하고 있다. 보통 이 생물로 인해 발생하는 간암은 대부분이 담관암이며 다른 암과 달리 암세포 등에 점액을 다량 생산하는 게 특징이다. 종종 이 생물이 침범하지 않은 담관 부분에서도 위와 같이 병리가 발견되는 경우가 있는데, 이것은 이 생물이 기생하면서 발생시킨 대사산물에 의한 것이다.

담관에 서식하는 간흡충(*C. sinensis*)은 염증 반응, 상피 과형성을 유발하며, 때때로 담관암을 일으킨다. 간흡충에 감염된 지역에서는 담관암 발생률이 높아진다.[23]

간흡충속(*Clonorchis* spp.)의 부작용 중 하나는 성숙한 간흡충 유충이 간에서 생성된 모든 담즙을 소비할 가능성이 있다는 것이다. 이는 숙주인 사람이 음식, 특히 지방을 소화하는 것을 억제할 수 있다. 또 다른 가능성은 기생충이나 기생충 알에 의한 담관 폐색으로, 담관 폐색과 담관염(특히 동양 담관염)을 유발할 수 있다.

간흡충증으로 인한 드문 간농양 사례가 보고되었다. 간내 담관 확장 없이도 간농양이 나타날 수 있다.[24]

6. 1. 증상

간흡충은 감염되면 담관에서 주로 서식하기 때문에 담관에 심각한 피해를 입힌다.[25] 이 생물이 움직임으로 인해서 발생하는 물리·기계적 자극은 담관 상피세포에 염증을 일으켜 세포 일부가 탈락하게 하며, 이게 다시 세포의 복구와 탈락이 반복되면서 손상 부위에 변성을 일으켜 주위가 섬유화가 일어난다. 더 나아가면 상피세포가 악성화 즉, 암세포로 변이하여 이것이 증식하면 간암의 일종인 담관암이 발생하게 된다. 이러한 병적 변화는 매우 심각하여 국제 암 연구 기관(IARC)에서는 이 생물을 1군 발암 물질로 규정하고 있다. 보통 이 생물로 인해 발생하는 간암은 대부분이 담관암이며 다른 암과 달리 암세포 등에 점액을 다량 생산하는 게 특징이다. 종종 이 생물이 침범하지 않은 담관 부분에서도 위와 같이 병리가 발견되는 경우가 있는데, 이것은 이 생물이 기생하면서 발생시킨 대사산물에 의한 것이다.[25]만성 감염의 경우 피로, 복부 불편감, 식욕 부진, 체중 감소, 설사, 황달 등이 나타난다. 만성 감염의 병리는 담즙 정체, 폐쇄, 세균 감염, 염증, 담관 주위 섬유화, 증식증으로 구성된다. 다수의 개체가 기생하면 담즙의 울체와 충체의 자극에 의해 담관벽과 주위에 만성 염증을 일으킨다. 더 나아가 간 조직의 간질 증식, 간세포의 변성, 위축, 괴사가 진행되어 간경변으로 이어진다. 따라서 식욕부진, 전신권태, 설사, 복부팽만, 간비대를 일으키고, 차츰 복수, 부종, 황달, 빈혈을 일으킨다. 그러나 소수의 개체만 기생하는 경우는 무증상에 가깝다.[25]

6. 2. 합병증

간흡충이 담관에 기생하면서 물리적, 기계적 자극을 주어 담관 상피세포에 염증을 일으키고, 세포 탈락과 복구가 반복되면서 손상 부위가 섬유화된다.[25] 심하면 상피세포가 암세포로 변이하여 간암의 일종인 담관암이 발생할 수 있다.[25] 국제 암 연구 기관(IARC)은 간흡충을 1군 발암 물질로 규정하고 있다.[25] 간흡충으로 인한 간암은 대부분 담관암이며, 암세포 등에서 점액을 다량 생산하는 것이 특징이다.[25] 간흡충이 침범하지 않은 담관에서도 대사산물에 의해 비슷한 병리가 발견되기도 한다.[25]대부분 무증상이지만, 담관 염증과 간헐적 폐쇄로 인해 급성기에는 복통, 메스꺼움, 설사가 나타날 수 있다.[25] 만성 감염 시에는 피로, 복부 불편감, 식욕 부진, 체중 감소, 설사, 황달 등이 나타나며, 담즙 정체, 폐쇄, 세균 감염, 염증, 담관 주위 섬유화, 증식증, 담관암 발생 등이 진행된다.[25]

7. 진단

감염은 주로 현미경적 검출을 통해 대변이나 십이지장 흡인액에서 알을 확인하여 진단하지만, ELISA와 같이 더 정교한 방법들이 개발되었으며, 이는 가장 중요한 임상 기술이 되었다. 대변 속 알의 DNA를 검출하여 진단하는 방법도 개발되었는데, PCR, 실시간 PCR, 그리고 loop-mediated isothermal amplification(LAMP)을 사용하며, 이들은 매우 민감하고 특이적이다.

전형적인 영상 특징은 간의 영상 촬영에 중점을 두며, CT, 초음파, 또는 MRI를 사용하여 원발성 담즙성 간경변증을 검출한다. 감염에 대한 의심을 높이는 특징으로는 간내 및 간외 담관 확장과, 보통 담석이 없는 경우에 나타나는 관내 색소성 결석을 포함한 구조물, 특히 좌엽 간의 외측 부분에 나타나는 분절성 간 위축이 있다. 또한 말초 담관의 가지 형성 감소가 관찰된다. 만성 감염 환자의 최대 5%가 담관암을 발생시킨다.[26]

담관의 확장, 비후가 일어나기 때문에, 역행성췌담관조영술, CT, 초음파 등으로 진단하면 간내담관의 확장상, 이상이 인지된다. 확실한 진단에는 충란의 확인이 필요하기 때문에, 대변검사(포르말린-에테르법이나 AMSIII법 등의 침전집란법을 이용)나 십이지장관삽입술 검사가 시행된다. 면역학적 진단법도 상당히 유효하다.

8. 치료

프라지콴텔을 하루 세 번씩 약 2일 정도 복용하면 대부분 효과가 매우 크다.[4][27] 감염 치료에 사용되는 약물에는 트리클라벤다졸, 프라지콴텔, 비티오놀, 알벤다졸, 레바미졸, 메벤다졸이 있다.[4][27] 그러나 벤즈이미다졸은 구충제로서 매우 약하다.[4] 다른 트레마토드와 마찬가지로 프라지콴텔이 선택 약물이며, 최근에는 트리벤디미딘이 효과적이고 안전한 약물로 인정받고 있다.[4][27] 예전에는 에메틴염산염, 클로로퀸, 디티아자닌, 헥사클로로펜, 프라질, 빌레본 등 부작용이 강한 약을 사용해야 했지만, 1980년대 이후 프라지콴텔의 등장으로 하루 투여만으로도 근치가 가능해졌다.

만성 감염 환자의 최대 5%가 담관암을 발생시킨다.[26]

9. 예방

프라지콴텔을 하루 세 번씩 약 2일 정도 복용하면 대부분 효과가 매우 크다. 민물에서 서식하는 어류를 날로 먹을 경우 가장 많이 감염되므로, 민물 어류를 날로 먹지 않는 것이 중요하다. 이 생물이 자주 출몰하는 지역에서는 민물생선을 조리 후 조리기구는 모두 깨끗하게 씻고 소독을 해줘야 다른 감염을 막을 수 있다. 식수를 통해서도 감염될 수 있으므로 상습 출몰 지역에서는 반드시 물을 끓여서 마셔야 한다. 또한 이 생물은 사람 뿐만 아니라 개나 고양이와 같은 동물이 감염될 수도 있으니 주의해야 한다. 모치고, 꼼치, 납자루류와 같은 소형 잉어과 어류를 유행 지역에서 날로 먹는 것이 가장 위험하다. 붕어나 잉어는 모치고나 꼼치에 비해 메타세르카리아 보유율이 훨씬 낮지만, 회 등으로 날로 먹는 경우가 많기 때문에 주의해야 한다.

10. 한국 사회에 미친 영향

11. 더불어민주당의 입장

참조

[1]

서적

Advances in Parasitology Volume 4

Elsevier

2017-09-09

[2]

학술지

A review of the control of Clonorchiasis sinensis and Taenia solium taeniasis/cysticercosis in China

[3]

학술지

Clonorchis sinensis and clonorchiasis, an update

2012

[4]

학술지

Clonorchis sinensis and clonorchiasis, an update

[5]

학술지

The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini--multiple pathways to cancer

[6]

웹사이트

Known and Probable Human Carcinogens

http://www.cancer.or[...]

American Cancer Society, Inc.

2013-06-02

[7]

학술지

Clonorchiasis

2016

[8]

학술지

Clonorchiasis—A historical review of contributions of Japanese parasitologists

2012

[9]

학술지

A historical review of small liver fluke infections in humans

2017

[10]

학술지

Clonorchis sinensis, an oriental liver fluke, as a human biological agent of cholangiocarcinoma: a brief review

2016

[11]

서적

Foodborne Parasites

Springer Science+Business Media

2017-09-09

[12]

서적

Human Parasitology

https://books.google[...]

Elsevier Academic Press

2017-09-09

[13]

서적

Parasitology for Medical and Clinical Laboratory Professionals

https://books.google[...]

Delmar

2017-09-09

[14]

웹사이트

Clonorchis sinensis

http://atlas.or.kr/a[...]

2009-04-01

[15]

간행물

Control of Foodborne Trematode Infection

http://whqlibdoc.who[...]

World Health Organization

1995

[16]

학술지

Current status of fish-borne zoonotic trematode infections in Gia Vien district, Ninh Binh province, Vietnam

2015

[17]

학술지

Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control

2016

[18]

학술지

Fish-borne parasitic zoonoses: Status and issues

[19]

학술지

Fish-borne zoonotic trematode metacercariae in the Republic of Korea

2009

[20]

학술지

Epizootiological characteristics of clonorchiasis foci in the Amur River ecosystem in the Jewish autonomic region

2012

[21]

학술지

Correlation between Discharged Worms and Fecal Egg Counts in Human Clonorchiasis

2011

[22]

학술지

Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control

[23]

서적

Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 7E

[24]

학술지

Hepatic Parasitic Abscess Caused by Clonorchiasis: Unusual CT Findings of Clonorchiasis

2007-01-01

[25]

강의

O. Sinensis Lecture

2012-06

[26]

학술지

Recurrent pyogenic cholangitis: comparison between MR cholangiography and direct cholangiography.

2001-09

[27]

학술지

In vitro effect of seven anthelmintic agents against adult Clonorchis sinensis

[28]

학술지

Chromosomes of the liver fluke, Clonorchis sinensis

2000

[29]

학술지

The draft genome of the carcinogenic human liver fluke Clonorchis sinensis

2011

[30]

학술지

The Carcinogenic Liver Fluke, Clonorchis sinensis: New Assembly, Reannotation and Analysis of the Genome and Characterization of Tissue Transcriptomes

2013-01-30

[31]

웹사이트

暫定新寄生虫和名表

http://jsp.tm.nagasa[...]

日本寄生虫学会用語委員会

2010-09-12

[32]

Kotobank

2021-12-23

[33]

서적

環境史年表

河出書房新社

2003-11-30

[34]

웹사이트

네이버 식품과학기술대사전 - 흡충

https://terms.naver.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com