양

1. 개요

양은 개 다음으로 인류가 가축화한 동물 중 하나로, 기원전 1만 1천 년에서 9천 년 사이 메소포타미아 지역에서 시작된 것으로 추정된다. 양은 고기, 젖, 가죽, 털 등을 얻기 위해 길러졌으며, 전 세계로 확산되어 다양한 품종으로 개량되었다. 한국에서는 전통적으로 주요 가축은 아니었지만, 최근 양고기 수요 증가와 함께 사육이 늘고 있다. 양은 떼를 이루는 습성이 있으며, 뛰어난 청각과 시야를 가지고 있다. 양은 반추동물로, 복잡한 소화계를 가지고 있으며, 다양한 질병에 취약하다. 양은 경제적으로 양모, 양고기, 양젖 등을 제공하며, 여러 문화에서 종교적, 상징적인 의미로 사용된다.

-

양 -

미 (지지)

미(未)는 십이지의 여덟 번째 지지로서 양을 의미하며, 오행 중 토에 속하고 음력 6월을 나타내며, 점성술에서는 평화를 사랑하고 친절한 특징을 가진다고 여겨진다. -

양 -

양치기

양치기는 약 5,000년 전 소아시아에서 시작되어 유라시아에 퍼진 직업으로, 양을 돌보고 양털이나 유제품을 얻는 역할을 하며 사회 경제적으로 중요한 역할을 담당했고 사회적 고립과 유목 생활, 문화적 상징성을 지니며 현대에는 축산업 변화와 함께 역할과 형태가 변화하고 있다. -

초식성 -

고릴라

고릴라는 아프리카 중서부 및 중동부의 열대 우림과 산악 지대에 서식하며 서부고릴라와 동부고릴라 두 종으로 나뉘는 대형 유인원으로, 서식지 파괴와 밀렵으로 멸종 위기에 처해 있고, 네발로 이동하며 복잡한 사회 구조를 가지고 다양한 소리와 행동으로 의사소통하는 온순하고 섬세한 성격을 지닌 동물이다. -

초식성 -

방목

방목은 가축을 자연 상태에서 풀을 뜯어 먹도록 하는 방식으로, 사료 비용 절감, 근골격 강화, 수태율 향상 등의 이점을 제공하지만 과도한 방목은 환경 문제를 야기할 수 있어 지속 가능한 관리가 필요하다. -

동물의 신 -

개

개는 회색늑대의 가축화된 아종으로, 오랜 가축화 과정을 거쳐 다양한 견종으로 분화되었으며, 반려동물과 다양한 직업 분야에서 인간과 함께 생활하며 여러 사회적 문제도 야기한다. -

동물의 신 -

소

소는 전 세계적으로 육류, 유제품, 노동력 등으로 활용되는 가축 포유류이며, 반추동물로서 독특한 소화기관을 가지고 있고, 인류 역사와 문화에 깊이 관여하며 농경 사회에서 중요한 역할을 해왔지만, 환경 문제와 윤리적 문제에도 직면한다.

2. 역사

양은 개 다음으로 인류가 가장 먼저 가축화한 동물 중 하나로 여겨진다. 양의 가축화는 대략 기원전 1만 1천 년에서 9천 년 사이 메소포타미아 지역에서 시작된 것으로 추정되며, 이후 인더스 계곡의 메르가르에서도 독자적인 가축화가 이루어졌을 가능성이 제기된다. 초기에는 주로 고기, 우유, 가죽을 얻기 위해 사육되었으나, 시간이 지나면서 양털을 얻기 위한 품종개량이 이루어졌다.

가축화된 양은 신석기 시대 이후 유럽으로 빠르게 전파되었다. 고대 그리스와 고대 로마 시대에 이르러 양은 주요 가축으로 자리 잡았으며, 특히 로마 제국의 확장은 유럽 전역에 양 사육 문화를 확산시키는 데 기여했다. 이후 크리스토퍼 콜럼버스의 항해를 시작으로 유럽인들이 아메리카 대륙으로 이주하면서 양 또한 신대륙으로 전파되었다.

2.1. 가축화의 기원

양의 정확한 진화 계통은 명확히 밝혀지지 않았으나, 가장 유력한 가설은 아시아무플론(Ovis gmelini)의 아시아 아종 중 하나를 길들였다는 것이다. 유럽무플론(Ovis aries musimon)은 현존하는 무플런 중 양과 가장 가까운 동물로 여겨진다. DNA 분석 연구에 따르면, 가축 양의 조상은 중앙아시아의 아르갈리, 근동의 아시아무플론, 인도의 우리알, 지중해의 유럽무플론 등 여러 야생종과 관련될 수 있으며, 여러 차례의 가축화나 야생종과의 교잡 가능성도 제기된다.

개를 제외하면, 양은 인류가 가장 먼저 가축화한 동물 중 하나이다. 양의 가축화는 기원전 1만 1천 년에서 기원전 9천 년 사이 메소포타미아 지역에서 시작된 것으로 추정되며, 아나톨리아 남동부 타우루스 산맥에서는 기원전 1만 5백 년 전의 가축화 증거가 발견되기도 했다. 또한, 기원전 7천 년 무렵 인더스 계곡의 메르가르에서도 독자적인 가축화가 이루어졌을 가능성이 있다.

--

초기 가축화의 주된 목적은 고기와 지방 획득이었다. 특히 건조하고 추운 지역의 유목민에게 중요한 영양 공급원인 지방 확보에 있어 양은 염소보다 유리했으며, 꼬리나 엉덩이에 지방을 축적하는 품종(지방꼬리양, 지방엉덩이양)이 중요하게 여겨졌다. 시간이 지나면서 젖, 가죽, 그리고 털까지 이용 범위가 확대되었다. 이란 유적에서 발견된 조각상은 기원전 6천 년경 이미 양털을 이용했음을 보여주며, 가장 오래된 양모 직물 유물은 기원전 4천 년에서 3천 년 전의 것으로 추정된다. 초기 야생 양의 거친 겉털과 달리, 품종 개량을 통해 부드러운 속털(울)이 발달하게 되었다.

가축화된 양은 신석기 시대 이후 사람들의 이동과 함께 구세계로 빠르게 퍼져나갔다. 기원전 6천 년 무렵 프랑스 남부 마르세유 근처 샤토뇌프레마르티그 유적에서 유럽 초기 목양 흔적이 발견되었으며, 고대 그리스에서는 문명 초기부터 양을 주요 가축으로 삼았다. 고대 로마 역시 대규모 목양을 통해 로마 제국 확장과 함께 유럽 전역에 양 사육 문화를 전파하는 데 기여했다. 이후 1493년 크리스토퍼 콜럼부스의 항해를 기점으로 유럽인들이 아메리카 대륙으로 이주하면서 양 또한 신대륙으로 전파되었다.

2.2. 전 세계로의 확산

가축화된 양은 메소포타미아를 비롯한 서남아시아 지역에서 유럽으로 빠르게 전파되었다. 프랑스 남부 마르세유 근처의 샤토뇌프레마르티그 유적에서는 기원전 6000년경 신석기 시대 사람들이 이미 양을 사육했다는 증거가 발견되었다.

고대 그리스 문명 초기부터 양은 주요 가축이었으며, 심지어 개별 양에게 이름을 붙여주기도 했다고 한다. 고대 로마 역시 양을 대규모로 사육했으며, 로마 제국의 영토 확장은 유럽 전역으로 양 사육 문화를 퍼뜨리는 데 중요한 계기가 되었다. 플리니우스는 그의 저서 《박물지》(Naturalis Historia라틴어)에서 양과 양모에 대해 자세히 다루었다.

1493년 크리스토퍼 콜럼버스의 두 번째 항해를 기점으로, 유럽인들은 아메리카 대륙을 식민지화하면서 양을 전파하기 시작했다. 이를 통해 양 사육은 신대륙으로 확산되었다.

2.3. 한국에서의 양 사육 역사

일본의 기록인 『일본서기』에 따르면, 599년 백제가 일본에 낙타, 노새, 흰 꿩과 함께 양 2마리를 조공으로 보냈다는 기록이 있다. 이는 일본 기록상 양에 대한 최초의 언급으로, 당시 일본 열도에는 가축으로서 양이 존재하지 않았음을 시사한다.

또한, 『일본기략』에는 820년 신라가 일본에 거위 2마리, 염소 1마리와 함께 흑양 2마리, 백양 4마리를 조공으로 보냈다는 기록이 남아있다.

이러한 기록들은 삼국 시대 한반도에 양이 존재했으며, 일본과의 교류 과정에서 전달되었음을 보여준다. 그러나 이후 한반도 내에서 양 사육이 활발하게 이루어졌는지에 대한 구체적인 내용은 해당 원본 자료에서 확인되지 않는다.

3. 특징

양은 소형 반추동물로, 일반적으로 풍성한 양모를 가지고 있으며 일부 품종은 나선형으로 말린 뿔을 지닌다. 가축화 과정에서 야생 근연종과 달리 유형성숙 특징이 뚜렷해졌다. 일부 원시 품종은 야생종처럼 짧은 꼬리를 유지하기도 하지만, 품종개량을 통해 뿔이 없거나 털 색깔이 흰색에서 짙은 갈색까지 다양해지는 등 야생종과 다른 특징을 가진 품종들이 많이 생겨났다. 양은 오랜 시간 동안 인간의 필요에 따라 양모, 양고기, 양젖, 양가죽 등 다양한 생산 목적과 특성을 가진 수많은 품종으로 분화되었다.

3.1. 신체적 특징

양은 비교적 작은 반추동물로, 일반적으로 곱슬거리는 털인 양모를 가지고 있으며, 종종 측면으로 나선형 뿔이 나 있다. 가축화된 양은 야생 근연종과 달리 유형성숙이 두드러진다. 일부 원시 품종은 야생종처럼 꼬리가 짧은 특징을 유지하기도 한다.

품종개량을 통해 뿔이 전혀 없거나(뿔 없는 가축), 암수 모두 뿔이 있거나, 수컷에게만 뿔이 있는 등 다양한 품종이 생겨났다. 대부분의 뿔은 한 쌍이지만, 여러 쌍의 뿔을 가진 품종도 있다. 뿔의 형태는 나선형으로 곧게 뻗거나(나선형 뿔), 소용돌이 모양으로 둥글게 자라는(아몬드 뿔) 등 다양하다.

가축화된 양의 몸 크기와 무게는 품종에 따라 다양하며, 이는 유전적으로 결정되는 형질이다. 암컷의 무게는 보통 45kg에서 100kg 사이이며, 수컷은 45kg에서 160kg 사이이다. 투르크메니스탄의 양">

투르크메니스탄의 양">

털 색깔의 다양성 역시 가축화 이후 나타난 특징이다. 야생 양은 주로 갈색 계열의 털을 가지지만, 가축화된 양은 순백색부터 짙은 갈색까지 다양하며 얼룩무늬가 있는 경우도 있다. 염색하기 쉬운 흰색 털은 가축화 초기부터 선호되어 인위적으로 선택되었으나, 유색 털이 우성 형질이기 때문에 흰색 양 무리에서도 간혹 유색 털을 가진 양이 태어난다. 상업적으로는 흰색 양털이 주로 거래되지만, 손뜨개 등을 위한 틈새시장에서는 유색 양털도 거래된다. 양털의 성질은 품종과 부위에 따라 다르며, 양털 등급 분류를 통해 상업적 가치를 평가한다.

양의 치아는 초식 동물로서 풀을 뜯고 되새김질하기에 적합한 구조를 가지고 있다. 유치가 모두 난 상태에서는 20개의 이빨을 가지며, 성숙하면 총 32개의 영구치를 가진다. 다른 반추동물처럼 아래턱에만 8개의 앞니가 있고 위턱에는 단단한 잇몸 판(dental pad)이 있어 풀을 끊어낸다. 앞니 뒤에는 이빨이 없는 공간(diastema)이 있고, 그 뒤에 위치한 어금니로 먹이를 잘게 으깬다. 아래턱의 앞니 8개는 8개의 절치로 보거나, 6개의 절치와 2개의 견치 모양 송곳니로 보기도 한다. 양의 나이는 생후 약 4년까지 앞니가 유치에서 영구치로 교체되는 것을 보고 추정할 수 있다. 매년 한 쌍의 유치가 영구치로 바뀌며, 4년이 되면 8개의 영구치가 모두 자란다. 영구치는 나이가 들면서 점차 닳거나 빠지게 되는데, 이는 양의 섭식 능력과 건강에 영향을 미친다.

양은 뛰어난 청각을 가지고 있으며 소음에 민감하다. 눈은 수평으로 길게 찢어진 모양의 동공을 가지고 있어 시야각이 270°에서 320°에 달하며, 고개를 돌리지 않고도 주변을 넓게 볼 수 있다. 그러나 깊이 감각은 부족하여 땅의 그림자나 움푹 팬 곳 앞에서 주저하는 경향이 있다. 이 때문에 양은 어두운 곳보다는 밝은 곳을 선호하고, 방해를 받으면 높은 곳으로 이동하려는 경향을 보인다. 후각 또한 뛰어나며, 눈 앞과 발굽 사이에 냄새샘(향선)이 있다. 이 냄새샘의 정확한 역할은 불분명하지만, 짝짓기나 무리의 경로 표시에 사용될 것으로 추정된다.

가축 양의 평균 수명은 10년에서 12년 정도이며, 오래 사는 경우 20년까지 살기도 한다.

가축 양은 54개의 염색체를 가지고 있으며, 야생 양(58~54개)과 잡종 교배가 가능하다. 자연 상태의 잡종 중에는 55개 또는 57개의 염색체를 가진 개체도 발견된다.

양은 염소와 밀접한 관련이 있지만(같은 염소아과), 서로 다른 종이다. 외형적으로 염소는 수염이 있고 양은 윗입술이 갈라져 있다. 양의 꼬리는 아래로 처지지만 염소의 짧은 꼬리는 위로 향한다. 또한 자연적으로 뿔이 없는 양 품종은 흔하지만, 자연적으로 뿔이 없는 염소는 드물다.

3.2. 염소와의 비교

염소는 양과 함께 양족에 속하며 진화 계통수에서 가까운 관계에 있는 동물이다. 그러나 유전체의 차이가 분명한 서로 다른 종이기 때문에, 둘 사이의 교배로 태어난 잡종은 드물게 발생하며 항상 불임이다. 암양과 숫염소 사이의 잡종은 양염소 잡종(geep)이라고 불린다.

양과 염소는 몇 가지 뚜렷한 외형적 및 행동적 차이점을 가진다.

* 외형:

* 수염: 염소는 턱 아래에 수염이 있지만 양은 없다.

* 꼬리: 양의 꼬리는 아래로 처져 있지만(짧거나 단미된 경우에도), 염소의 짧은 꼬리는 위로 향한다.

* 윗입술: 양은 윗입술이 갈라져 있지만 염소는 그렇지 않다.

* 털: 양모를 얻기 위해 품종 개량된 메리노 같은 양은 풍성한 털이 특징이다.

* 뿔: 양의 뿔은 보통 둥글게 말리지만, 염소의 뿔은 뾰족하게 뒤로 굽는 경향이 있다. 또한, 양 품종 중에는 자연적으로 무뿔인 경우가 흔하지만(암수 모두 또는 암컷만), 자연적으로 무뿔인 염소는 드물다 (인공적으로 뿔을 제거하는 경우는 많다).

* 행동: 발정기에 수컷들은 경쟁자를 향해 머리를 들이받는데, 염소는 매우 격렬하게 부딪히는 반면 양은 상대적으로 덜 격렬하다. 또한 발정기의 숫염소는 독특하고 강한 냄새를 풍기지만, 수양은 그렇지 않다.

* 식성: 양과 염소 모두 초식 동물이지만, 양은 주로 풀과 같은 짧은 조사료를 선호하며 단일 경작 목초지에서도 잘 적응한다. 반면 염소는 식물의 키 큰 목질 부분을 먹는 것을 더 선호하며, 양이 잘 먹지 않는 부분을 먹기도 한다. 두 동물 모두 입술과 혀를 사용해 영양가 높은 식물 부분을 골라 먹는다.

3.3. 품종

양은 오랜 시간 동안 인간의 필요에 따라 다양한 목적으로 품종개량되어 왔다. 현재 전 세계적으로 200종이 넘는 품종이 알려져 있으며, 세부적인 분류에 따라서는 1,000종 이상으로 나누기도 하지만 모든 품종이 공인된 것은 아니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2006년 보고서에서 1,229종의 양 품종을 기록하는 등 시간이 지남에 따라 확인되는 품종 수는 다소 변동이 있다. (이 수치에는 FAO에서 집계하는 멸종된 품종은 제외된다.)

양 품종은 주로 특정 생산물, 즉 양모, 양고기, 양젖, 양가죽 또는 이러한 목적을 결합한 이중 목적 품종으로 분류된다. 그 외에도 품종을 분류하는 기준으로는 털의 종류(세모, 중간모, 장모, 거친모/카펫모, 털 양), 얼굴 색깔(주로 흰색 또는 검은색), 꼬리 길이(굵은 꼬리 양 등), 뿔의 유무, 그리고 품종이 개발된 지형(특히 영국에서는 고지대 또는 저지대 품종으로 구분) 등이 있다.

* 양모용 품종: 주로 섬유 생산에 적합한 가늘고 밀도 높은 양모를 생산하도록 개량되었다. 메리노가 대표적이다.

* 양고기용 품종: 빠르게 성장하며 고기 생산에 중점을 둔 품종이다. 다운(Down) 품종들이 여기에 속하는 경우가 많다.

* 이중 목적 품종: 양모와 양고기 모두를 얻기 위해 개량된 품종으로, 코리데일 등이 있다. 장모종과 세모종의 교배를 통해 만들어지기도 한다.

* 양젖용 품종: 다른 품종에 비해 우유 생산량이 많고 유질이 좋은 품종이다.

* 털 양(Hair sheep): 양모 대신 짧은 털을 가진 품종으로, 주로 고기와 가죽을 위해 사육된다. 도퍼와 같이 양모 품종과 교배하여 만들어진 경우도 있다. 털깎이가 필요 없어 사육이 용이하고 더운 기후나 기생충에 강한 편이다.

아시아와 아프리카 지역에서는 꼬리에 지방을 많이 축적하는 굵은 꼬리 양을 흔히 볼 수 있으며, 주로 이중 목적(고기, 지방 등)으로 사육된다.

현대적인 기업형 농업의 확산으로 인해 생산성이 높은 특정 품종 위주로 사육되면서, 많은 재래종 양들이 멸종 위기에 처해 있다. 이러한 희귀 품종의 보존은 생물 다양성 확보와 소규모 농가 지원 측면에서 중요하게 다뤄지고 있다.

3.3.1. 주요 품종

양은 오랜 시간 동안 인간의 필요에 따라 다양한 목적으로 품종개량되어 왔다. 현재 약 200개 이상의 품종이 알려져 있으며, 세부적으로는 1,000여 종으로 나누기도 하지만 모든 품종이 공인된 것은 아니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 2006년 보고서에서 1,229종의 양 품종을 기록했다. 양 품종은 주로 생산 목적(양모, 양고기, 양젖, 양가죽 등)에 따라 분류되며, 그 외에도 털의 종류, 얼굴색, 꼬리 길이, 뿔 유무, 서식 지형(고지대/저지대) 등 다양한 기준으로 나뉜다.

=== 양모용 품종 ===

양모 생산을 목적으로 개량된 품종으로, 섬유 생산에 적합한 가늘고 밀도 높은 털을 가진다.

* [[메리노종|메리노]] (Merino): 가장 대표적인 세모(細毛) 품종으로 이베리아 반도가 원산지이다. 고대 페니키아인, 로마인, 무어인에 의해 중동의 갈색 양에서 흰색 양으로 개량되었으며, 1300년대 카스티야에서 현재의 원형이 등장했다. 매우 섬세한 양모가 특징이며, 과거 스페인에서는 국가적으로 보호하며 수출을 금지하기도 했다. 현재는 전 세계적으로 퍼져 있으며, 특히 오스트레일리아에서 개량된 '오스트레일리안 메리노'는 호주 양모 생산의 대부분을 차지한다. 얼굴과 다리는 흰색이며 암컷은 보통 뿔이 없다. 양모뿐 아니라 고기 생산을 위한 모육겸용 품종이기도 하다.

* 체비엇 (Cheviot): 영국 스코틀랜드 원산의 산악 품종. 트위드의 원료로 사용되는 양모를 생산한다.

* 아이슬란딕 (Icelandic): 아이슬란드 원산의 북유럽 육용종. 9-10세기 바이킹이 가져온 양의 후손으로, 지리적 고립 덕분에 순수 혈통을 유지하고 있는 가장 오래된 품종 중 하나이다.

=== 양고기용 품종 ===

양고기 생산을 위해 개량된 품종으로, 일반적으로 성장 속도가 빠르다.

* [[서퍽종|서퍽]] (Suffolk): 영국 서퍽주 원산으로, 얼굴과 다리가 검은 것이 특징이다. 성장 속도가 빠르고 고기 생산량이 많아 미국에서는 목양 두수의 60%를 차지하며, 영국에서도 램 생산의 절반을 차지한다. 일본에서도 가장 인기 있는 육용종이다.

--

* 텍셀 (Texel): 네덜란드 원산의 대표적인 육용종. 사육이 쉽고 고기 생산량이 많아 유럽을 비롯한 전 세계에서 사육된다.

* 샤롤레 (Charolais): 프랑스 원산. 번식 능력이 뛰어나 잡종 생산에 많이 이용된다.

* 아라고네세 (Aragonesa): 스페인에서 가장 오래된 품종 중 하나로, 고급 육용종으로 평가받는다.

=== 이중 목적 품종 (양모/양고기) ===

양모와 양고기를 모두 얻기 위해 개량된 품종이다.

* [[코리데일]] (Corriedale): 뉴질랜드 원산으로, 메리노 암컷과 링컨, 로므니, 레스터 등 장모종 수컷을 교배하여 만들어졌다. 중간 길이의 양모와 고기를 모두 생산하며, 서늘한 기후에 대한 적응력이 뛰어나 전 세계적으로 사육된다. 과거 한국에서도 환경 적응력이 좋아 주력 품종으로 사육되었으나, 화학 섬유 발달로 현재는 사육 두수가 크게 줄었다. 뿔이 없고 얼굴과 다리는 흰색이다.

* 로므니 (Romney): 영국 켄트주 로므니 습지(Romney Marsh) 원산. 습한 기후에 잘 적응하여 뉴질랜드 등지로 퍼져나갔다. 뉴질랜드에서 개량된 '뉴질랜드 로므니'는 현지 사육 두수의 대부분을 차지한다. 장모종이며 고기 생산에도 이용된다.

* [[콜럼비아(양)|콜럼비아]] (Columbia): 미국에서 최초로 개발된 품종. 영국 링컨 수컷과 람부예 암컷을 교배하여 만들었다.

* 드라이스데일 (Drysdale): 뉴질랜드 원산. 털은 양탄자 재료로 사용되며 고기 생산도 겸한다.

=== 양가죽 및 털용 품종 ===

양모 대신 짧은 털(Hair)을 가지거나 양가죽, 펠트 생산을 목적으로 개량된 품종이다.

* [[도퍼(양)|도퍼]] (Dopper): 남아프리카 공화국 원산. 짧은 털을 가지고 있어 별도의 털깎이가 필요 없어 사육이 용이하다. 주로 양고기와 양가죽 생산을 위해 기른다.

* [[바베이도스 블랙벨리]] (Barbados Blackbelly): 카리브해 지역 원산의 털 양(Hair sheep) 품종이다. 더운 기후와 기생충에 강한 편이다.

--

* [[오스트레일리아 흰양]] (Australian White): 오스트레일리아의 덥고 다양한 기후에 적응하도록 개량된 털 양 품종이다.

--

=== 양젖용 품종 ===

양젖 생산을 목적으로 하는 품종으로, 다른 품종에 비해 우유 생산량이 많고 유질이 좋다.

* 이스트 프리지안 (East Friesian): 독일 원산. 세계적으로 유명한 젖용 양 품종으로, 지방 함량이 높은 양젖은 치즈 생산에 주로 사용된다.

=== 기타 품종 및 분류 ===

* 코카시안 (Caucasian): 러시아 및 구 동구권 국가에서 주로 사육되는 품종으로, 털과 고기 모두 우수하다.

* [[굵은 꼬리 양]] (Fat-tailed sheep): 아시아와 아프리카 지역에서 흔히 볼 수 있으며, 꼬리 부분에 지방을 많이 저장하는 특징이 있다. 주로 이중 목적(고기, 지방 등)으로 사육된다.

--

현대적인 기업형 농업의 확산으로 생산성이 높은 특정 품종 위주로 사육되면서, 지역 가족 농장에서 길러지던 많은 재래종 양들이 멸종 위기에 처해 있다. 영국의 희귀 품종 생존 신탁(Rare Breeds Survival Trust)이나 미국의 가축 보존 협회(The Livestock Conservancy)와 같은 단체들은 이러한 희귀 품종들의 생물 다양성 보존 가치를 강조하며 보호 노력을 기울이고 있다.

3.3.2. 재래 품종 보존의 중요성

오늘날 기업형 농업이 일반화되고 지역의 가족 농장이 줄어들면서, 여러 재래 품종 양들이 사라질 위기에 놓여 있다. 영국의 희귀 품종 생존 신탁Rare Breeds Survival Trust영어은 22개의 토종 품종이 각각 3,000마리 미만으로 남아있다고 보고했으며, 미국의 가축 보존 협회The Livestock Conservancy영어는 14개 품종이 절멸 위험에 처해 있다고 발표했다. 이는 성장 속도가 빠르거나 양모 생산량이 많은 품종을 선호하는 기업적 목양 방식 때문에, 상대적으로 생산성이 낮은 재래 품종들이 외면받기 때문이다. 이러한 희귀 재래 품종을 보존하려는 노력은 품종 등록을 통해 미래의 생물 다양성을 확보하고 소규모 농가의 생존을 돕는다는 점에서 중요하다. 현재 보존 단체, 품종 등록 기관, 그리고 뜻있는 개별 농부들이 품종 유지에 힘쓰고 있다.

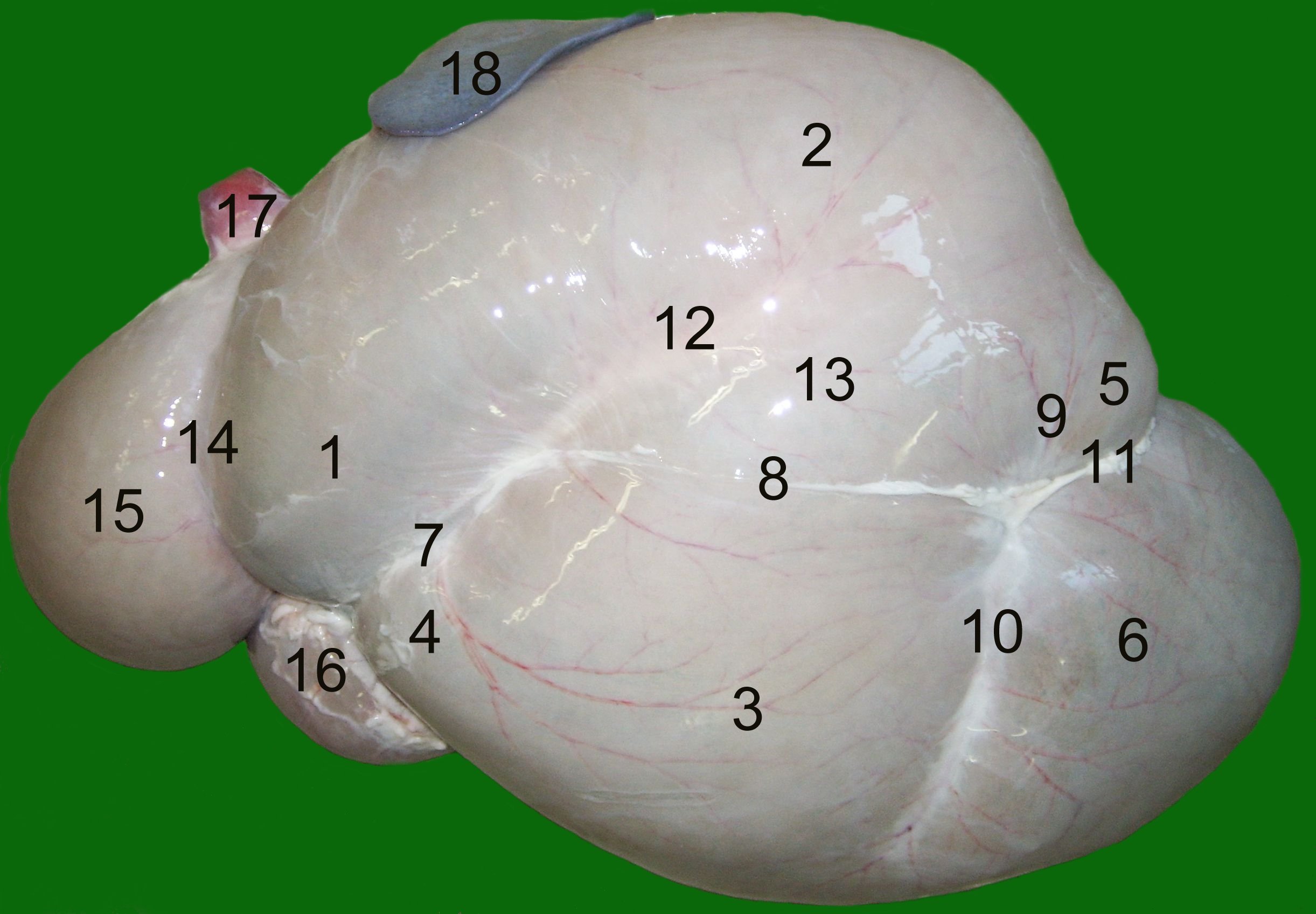

4. 소화

양은 반추동물로서 복합적인 소화계를 가지고 있다. 주로 땅 위로 자라는 풀을 먹으며, 다른 반추동물과 같이 혹위, 벌집위, 겹주름위, 주름위로 나뉜 네 개의 위를 통해 소화한다. 이러한 소화 시스템은 미생물의 도움을 받아 식물의 셀룰로스를 단순한 탄수화물로 분해하기 위해 발달했다.

섭취한 풀은 먼저 약 19L에서 38L 용량의 혹위로 들어가 미생물에 의해 발효된다. 발효된 풀은 벌집위로 이동하고, 일부 소화된 덩어리는 다시 입으로 게워져 되새김질을 한다. 되새김질을 통해 더 잘게 부서지고 침과 섞인 음식물은 겹주름위와 주름위를 거치며 최종적으로 소화된다. 이 때문에 양은 풀을 뜯지 않을 때도 계속 무언가를 씹는 모습을 보인다.

양의 혹위에는 다양한 종류의 세균, 섬모충류, 편모충류, 곰팡이, 효모 등 혐기성 미생물이 공생하며 소화를 돕는다. 이는 포유류와 미생물 간의 대표적인 공생 관계이다. 주름위는 사람의 위와 비슷한 역할을 하여 "참위"라고도 불린다.

양은 주로 목초지의 풀이나 건초를 먹고 자란다. 생존에 필수적인 소금과 같은 염분은 자연 함염지나 보충제를 통해 섭취한다. 다만, 구리와 같은 특정 중금속에는 취약하므로 사료 성분에 주의가 필요하다.

양은 주행성 동물로, 주로 낮 동안 풀을 뜯고 밤에는 쉬면서 되새김질을 한다. 잔디보다는 벼과, 협과, 광엽초본 등이 다양하게 자라는 환경을 선호하며, 대부분의 식물을 소화할 수 있지만 일부 식물(도토리, 토마토, 주목 나무 구과, 진달래속 잎 등)은 독성을 나타낼 수 있다.

4.1. 반추위

양은 반추동물로서 복합적인 소화계를 가지고 있다. 양의 위는 다른 반추동물처럼 혹위, 벌집위, 겹주름위, 주름위의 네 부분으로 나뉜다. 이러한 구조는 미생물의 도움을 받아 식물의 셀룰로스를 단순한 탄수화물로 분해하기 위해 발달했다.

입으로 뜯은 풀은 먼저 혹위로 들어간다. 혹위는 대략 19L에서 38L 정도의 풀을 담을 수 있으며, 이곳에서 미생물이 풀을 발효시킨다. 발효 과정을 통해 셀룰로스가 분해된 풀은 벌집위로 이동한다. 벌집위에서 일부 소화된 음식물은 동그란 덩어리 형태로 뭉쳐져 다시 입으로 게워져 되새김질을 하게 된다. 이 덩어리를 되새김하면서 더 잘게 부수고 침과 섞은 뒤 겹주름위로 보낸다. 이 때문에 풀을 뜯지 않을 때도 양이 무언가를 계속 씹는 모습을 볼 수 있다.

반추동물의 혹위에 사는 미생물은 포유류와 미생물 간의 대표적인 공생 관계를 보여준다. 혹위에는 약 60여 종의 세균, 30여 종의 섬모충류, 여러 종의 편모충류와 곰팡이, 효모 등이 함께 살고 있다. 이들은 모두 산소가 거의 없는 환경에서 사는 혐기성 미생물이며, 반추동물의 위는 산소가 적고 일정한 온도와 습도가 유지되어 이들 미생물이 살기에 적합한 환경을 제공한다.

겹주름위를 통과하면서 대부분의 영양분이 잘게 분해된 뒤 주름위로 이동한다. 주름위는 소화물을 작은창자로 보내기 전 마지막 분해 작업을 하는데, 이 기능이 인간의 위와 유사하여 "참위"라고도 불린다.

4.2. 사료

양은 반추동물로서 주로 땅 위로 자라는 풀을 먹는다. 목초지의 풀과 함께 건초를 사료로 사용하여 기르며, 특히 겨울철 싱싱한 풀이 부족할 때는 건초만으로도 사육이 가능하다.

양에게는 소금과 같은 염분 섭취가 필수적이다. 일부 지역에서는 자연적으로 형성된 함염지로 양떼를 몰아가기도 하며, 그렇지 못한 경우에는 염분 보충제를 사료와 함께 급여한다. 다른 가축들과 마찬가지로 양은 구리와 같은 중금속에 취약하기 때문에, 사료에 포함된 금속 이온 함유량에 주의를 기울여야 한다.

양이 선호하는 목초지는 잔디처럼 낮은 풀만 있는 곳보다는 벼과, 협과, 광엽초본 등 다양한 식물이 자라는 수풀 환경이다. 양은 비옥한 토지부터 거친 황무지까지 다양한 환경에 잘 적응하며, 자연 초지나 인공적으로 조성된 목초지를 가리지 않는다. 대부분의 식물을 소화할 수 있지만, 도토리류, 토마토, 주목 나무의 구과, 철쭉과 같은 진달래속 식물의 잎 등은 양에게 독성을 나타낼 수 있으므로 급여해서는 안 된다.

4.3. 섭식 행동

양은 반추동물로서 복합적인 소화계를 가지고 있다. 나뭇잎을 먹기도 하는 염소와 달리, 주로 땅 위로 자라는 풀을 먹는다. 다른 반추동물과 마찬가지로 양의 위는 혹위, 벌집위, 겹주름위, 주름위의 네 부분으로 나뉜다. 이 구조는 미생물의 도움을 받아 식물의 셀룰로스를 단순 탄수화물로 분해하는 데 특화되어 있다.

섭취한 풀은 먼저 혹위로 들어간다. 혹위는 대략 19L에서 38L의 풀을 저장할 수 있으며, 이곳에서 미생물에 의해 발효된다. 발효 과정에서 셀룰로스가 분해된 후, 내용물은 벌집위로 이동한다. 벌집위에서 일부 소화된 풀은 다시 입으로 게워져 되새김질 과정을 거치며, 이렇게 잘게 부서지고 침과 섞인 내용물은 겹주름위와 주름위를 차례로 통과하며 소화된다. 이 때문에 양은 풀을 뜯지 않을 때도 끊임없이 무언가를 씹는 모습을 보인다.

혹위에는 약 60여 종의 세균, 30여 종의 섬모충류, 여러 종류의 편모충류, 곰팡이, 효모 등 다양한 혐기성 미생물이 공생한다. 이는 포유류와 미생물 간 공생 관계의 대표적인 예이다. 양의 위는 산소가 거의 없고 온도와 습도가 일정하게 유지되어 이들 미생물이 살기에 적합한 환경을 제공한다. 혹위에서 발효된 소화물은 벌집위에서 둥근 덩어리 형태로 뭉쳐져 다시 입으로 게워진다. 되새김질을 통해 더 잘게 부서진 음식물은 겹주름위로 보내져 대부분의 영양분이 분해되고 흡수된다. 마지막으로 주름위에서 최종 분해 작업을 거친 후 작은창자로 이동한다. 주름위는 사람의 위와 비슷한 역할을 하므로 "참위"라고도 불린다.

양은 목초지의 풀 외에도 건초를 사료로 먹고 자란다. 일부 품종은 목초만으로 기를 수도 있지만, 겨울철처럼 신선한 풀이 부족할 때는 모든 품종이 건초만으로 생존할 수 있다. 다른 동물들처럼 양도 소금과 같은 염분이 필요하다. 자연적으로 함염지가 있는 지역에서는 양 떼를 그곳으로 몰아가기도 하며, 그렇지 않은 경우에는 사료에 염분 보충제를 섞어 공급한다. 양은 구리와 같은 중금속에 매우 취약하므로 사료의 성분 함량에 주의해야 한다.

양은 주행성 동물로, 주로 새벽부터 해 질 녘까지 풀을 뜯고 밤에는 쉬면서 되새김질을 한다. 양에게 이상적인 목초지는 단순히 잔디만 있는 곳이 아니라, 벼과, 협과, 광엽초본 등 다양한 종류의 풀이 섞여 자라는 수풀이다. 양은 비옥한 토지부터 거친 황무지까지 다양한 환경에 잘 적응하며, 자연 초지나 인공 목초지를 가리지 않는다.

대부분의 식물을 잘 소화하지만, 일부 식물은 양에게 독성을 나타낼 수 있다. 예를 들어 벚나무, 일부 참나무와 도토리, 토마토, 주목 나무의 구과, 수영, 감자, 그리고 철쭉과 같은 진달래속 식물 등이 포함된다.

양은 초식 동물로, 키 큰 잎을 선호하는 관목 섭식 동물인 염소나 사슴과는 다르다. 양은 얼굴이 좁아 땅에 매우 가깝게 풀을 뜯을 수 있어, 소보다 훨씬 빠르게 목초지를 과방목 상태로 만들 수 있다. 이 때문에 많은 목양인들은 관리 집약적 순환 방목 방식을 사용하여 여러 목초지를 번갈아 이용하며 식물이 회복할 시간을 준다.

흥미롭게도 양은 침입종 식물의 확산을 유발하기도 하지만, 동시에 해결책이 되기도 한다. 방목은 목초지의 상태를 변화시켜 침입 식물이 자랄 환경을 만들 수 있지만, 양은 쑥과 같은 토착종보다 잡초, 잎이 많은 대극, 칡, 점박이 엉겅퀴 같은 침입종을 더 선호하는 경향이 있어 보전 방목에 효과적으로 활용될 수 있다. 캘리포니아주 임페리얼 군에서 진행된 연구에 따르면, 어린 알팔파 밭의 잡초 방제에 양 방목이 제초제만큼 효과적이었으며, 겨울철 해충 방제에서도 살충제와 비슷한 효과를 보였다. 풀 외에도 나무껍질, 새싹, 꽃 등 다양한 식물을 먹는다.

양은 매우 탐욕스러워서 먹이를 주는 사람에게 계속 먹이를 요구하기도 한다. 이 때문에 목동들은 목양견 대신 먹이통을 이용해 양 떼를 유인하기도 한다. 먹이를 먹는 순서는 신체적 우위에 따라 결정되며, 다른 양에게 더 공격적인 개체가 우선권을 갖는 경향이 있다. 수컷의 경우 뿔의 크기가 서열 결정에 중요한 요소로 작용하며, 뿔 크기가 비슷한 수컷 사이에서는 먹이 순서를 두고 다툼이 발생하기도 한다.

5. 습성

양은 대표적인 사회성 동물로, 강한 무리 형성 경향을 보인다. 무리 생활은 양의 생존과 번식에 중요한 역할을 하며, 이러한 습성은 가축화의 주요 요인이 되었다. 무리 내에서는 싸움, 위협, 경쟁 등을 통해 지배서열이 형성되며, 우두머리의 행동에 따라 다른 개체들이 움직인다. 이는 양떼를 관리하고 이동시키는 데 활용된다.

다른 주요 사냥감이었던 말사슴이나 가젤과 달리, 양은 자신의 영역을 강하게 지키려는 성향이 약하다. 천적과 같은 위험에 처하면 우선 도망치려 하지만, 궁지에 몰리면 뭉쳐서 머리를 들이받거나 발길질을 하는 방식으로 저항하기도 한다. 그러나 자연적인 천적이 없는 지역의 양들은 방어 행동을 덜 보이며 무리를 지어도 서로 밀착하지 않는 경향이 있다.

양의 구체적인 무리 형성 방식, 양몰이와의 관계, 서열 결정 방식, 지능 및 의사소통 방식 등은 하위 항목에서 더 자세히 다룬다.

5.1. 무리짓기

양은 강한 무리 형성 경향을 보이며, 무리에서 떨어지면 심한 스트레스를 받는다. 무리 내에는 지배서열이 존재하여 우두머리가 움직이는 방향으로 나머지 개체들이 따라 이동한다. 이 특성 때문에 우두머리만 통제하면 전체 무리를 새로운 목초지로 쉽게 옮길 수 있으며, 이는 양이 초기에 가축화될 수 있었던 주요 요인 중 하나로 간주된다. 또한, 선사 시대의 주요 사냥감이었던 말사슴이나 가젤과는 달리, 양은 자신의 영역을 고수하려는 성향이 약하다.

양들은 무리를 지을 때 서로 가까이 모이는 경향이 있으나, 군집의 밀집 정도는 품종에 따라 다르다. 이렇게 뭉친 양떼는 우두머리의 움직임을 따라 함께 이동한다. 서로 다른 품종이 섞인 무리에서도 별다른 문제 없이 대열을 유지하며 이동할 수 있어, 때로는 매우 큰 규모의 무리가 형성되기도 한다. 무리 안에서는 혈연 등 관련 있는 개체들끼리 함께 움직이는 경향이 있으며, 여러 품종이 섞인 무리에서는 같은 품종끼리 소그룹을 형성하기도 한다. 어미 양과 그 자손은 큰 무리 안에서도 함께 이동하는 모습을 보인다. 양들은 무리 생활을 통해 활동 영역을 익히며, 낯선 지역으로 이동하면 축사와 목초지를 오가는 경로를 새로 학습해야 한다. 양의 수가 적더라도 서너 마리만 모이면 무리를 형성하며, 심지어 홀로 있을 때는 코끼리나 코뿔소 같은 다른 종류의 동물과도 무리를 지으려 할 수 있다.

천적과 같은 위협 상황에 직면하면 양은 우선 도망치려 하지만, 궁지에 몰리면 뭉쳐서 머리를 들이받거나 발길질을 하며 저항하기도 한다. 그러나 포식자가 없는 지역의 토착 양들은 이러한 방어 행동을 보이지 않고, 무리를 지어도 서로 밀착하지 않는 경향이 있다.

양의 이러한 군집성은 목축에 유용하게 활용된다. 영국의 구릉지 방목처럼 별도 울타리가 없는 넓은 초지에서도 양을 몰며 방목하는 것이 가능하다. 보다 효율적인 관리를 위해 고도로 훈련된 양몰이 개를 이용하기도 한다. 또한, 사람에게 먹이를 받아먹은 경험이 있는 양들은 사료통을 든 사람을 따라다니는 습성이 있어, 규모가 작은 무리의 경우 사료통을 이용해 양들을 유도하여 이동시키기도 한다.

5.2. 양몰이

양은 무리를 짓는 습성이 매우 강하며, 무리에서 떨어지면 강한 스트레스를 받는다. 무리에는 지배서열이 있어서 우두머리가 향하는 방향으로 다른 양들이 따라 움직인다. 양들은 무리를 지을 때 서로 가까이 뭉치며, 선두 양(종종 단순히 처음 움직인 양)이 움직이는 방향을 따라 함께 이동한다. 이러한 습성은 양을 가축화하는 데 중요한 요소였으며, 울타리가 없는 넓은 목초지에서도 양떼를 관리하고 이동시키는 것을 가능하게 한다. 포식자가 없는 지역의 토착종은 강한 무리 행동을 보이지 않기도 한다.

농부나 목자는 양의 이러한 무리짓는 행동을 이용하여 목축을 한다. 특히 영국의 구릉지 방목처럼 별도의 울타리가 없는 넓은 초지(산지 농업)에서 양떼를 함께 유지하고 이동시키기 위해 이 습성을 활용한다. 이를 위해 고도로 훈련된 양몰이 개(목양견)를 사용하기도 한다. 양몰이 개는 양떼를 모으고 원하는 방향으로 이동시키는 데 도움을 준다.

또한 양은 먹이에 민감하며, 정기적으로 사료를 주는 사람을 잘 따른다. 이 때문에 사료통을 든 사람을 따라다니는 경향이 있는데, 이를 이용하여 양떼를 이동시킬 수 있다. 특히 규모가 작은 양떼의 경우, 먹이가 담긴 양동이나 사료통을 앞세워 유인하는 것이 효과적인 이동 방법이다.

5.3. 우두머리

양은 먹이 활동, 암컷을 둘러싼 경쟁, 무리 내 지위 등을 두고 지배서열을 정한다. 이러한 서열은 싸움, 위협, 경쟁을 통해 확립된다. 특히 수컷들은 서로 머리를 들이받으며 우열을 가리는데, 이때 뿔의 크기가 서열에 중요한 영향을 미친다. 일반적으로 뿔이 큰 수컷 양이 우세를 인정받으며, 이는 머리 들이받기를 통한 서열 경쟁에서도 유리하게 작용한다. 뿔의 크기가 비슷한 수컷 양들 사이에서는 서열을 정하기 위한 싸움이 더 자주 일어나는 경향이 있다.

지배서열에서 우위를 차지한 양은 다른 양들에게 더 공격적인 모습을 보이기도 하며, 보통 먹이통에서 먼저 먹이를 먹고 무리가 이동할 때 가장 먼저 움직이며 무리를 이끈다.

양의 품종에 따라 무리 내 서열 구조의 엄격함이 다르다. 메리노 품종은 거의 수직적이고 선형적인 서열 구조를 가지는 반면, 보더 레스터 품종은 상대적으로 덜 엄격한 서열 구조를 보인다.

무리가 이동할 때 각 개체의 위치는 사회적 지배력과 높은 상관관계를 보이지만, 특정 양이 자발적으로 무리를 이끄는 리더십을 보이는지에 대해서는 아직 명확하게 밝혀진 연구 결과가 없다.

5.4. 지능

양은 종종 인지 능력이 낮다고 여겨진다. 무리를 지어 다니고 갑작스러운 상황에서 쉽게 도망치거나 공황 상태에 빠지는 경향 때문에 이러한 인식이 생겼다.

그러나 일리노이 대학교 시스템의 연구에 따르면 양의 지능은 돼지보다 약간 낮고 소와 비슷한 수준이다. 양은 다른 양들이나 사람의 얼굴을 개별적으로 구분하고 수년 동안 기억하는 능력이 뛰어나다. 한 연구에서는 양이 50마리 이상의 다른 양 얼굴을 2년 이상 기억할 수 있다는 결과가 나왔다. 또한 얼굴 특징을 통해 감정 상태를 구별할 수도 있다. 양은 오랜만에 만나는 낯익은 사람이나 다른 양을 보면 평소와 다른 감정적인 행동을 보이기도 한다.

이러한 인지 능력은 사람과 유사하게 측두엽과 전두엽의 기능이 구분되어 있고, 특히 우뇌의 기능이 발달했기 때문으로 보인다. 꾸준히 훈련하면 자신의 이름을 알아들을 수 있고, 고삐를 매어 익숙한 길로 앞장서게 할 수도 있다. 양은 클리커 훈련에도 잘 반응한다.

일부 양이 문제 해결 능력을 보였다는 보고도 있다. 잉글랜드 웨스트 요크셔의 한 양 떼가 등을 대고 구르는 방식으로 소 격자를 넘는 방법을 찾았다고 알려져 있지만, 이는 기록된 사실보다는 일화적인 설명에 가깝다.

5.5. 울음 소리

양은 울음 소리로 의사소통한다. 울음 소리는 양마다 독특하여 서로를 구별할 수 있으며, 특히 어미 양과 새끼 양은 서로의 소리를 정확히 알아듣는다. 갓 태어난 새끼 양은 어미와 함께 지내며 몇 주에 걸쳐 울음 소리로 소통하는 법을 배우지만, 분만 후 몇 주가 지나면 어미와 새끼 간의 소리 소통 빈도는 크게 줄어든다.

양은 나이와 처한 상황에 따라 다양한 종류의 소리를 낸다.

* 울음소리 (Bleating/Baaing): 가장 일반적인 소리로, 주로 어미와 새끼 사이의 접촉이나 다른 양들과의 소통에 사용된다. 때로는 곤경, 혼란, 좌절, 조급함 같은 감정을 나타내기도 한다.

* 그렁거림 (Grunting): 임신한 암양이 출산할 때 내는 소리이다.

* 낮은 울음소리 (Rumbling): 수컷 양이 구애할 때 내는 소리이며, 암컷 양도 새끼와 함께 있을 때 비슷한 소리를 낼 수 있다.

* 콧김 (Snorting): 콧구멍으로 숨을 세게 내뿜는 소리로, 공격성을 보이거나 경고할 때, 또는 놀랐을 때 내는 소리이다.

특이한 점은 양이 고통스러울 때는 오히려 소리를 잘 내지 않는다는 것이다. 반면, 무리에서 떨어져 혼자 있게 되면 불안감을 느껴 더 자주 울음소리를 낸다. 평소 큰 소리는 주로 수컷이 내지만, 발정기에는 암컷이 수컷의 주의를 끌기 위해 큰 소리를 내기도 한다. 또한, 한 마리가 울기 시작하면 종종 무리 전체로 울음소리가 퍼져나가기도 한다.

양 울음소리는 일본어로는 "메ー"(한자: 咩, 咩중국어), 영어로는 "baa"라고 표현한다.

6. 감각

양은 뛰어난 청각을 지니고 있으며 소음에 민감하다.

눈은 수평으로 길게 찢어진 모양의 동공을 가지고 있으며 뛰어난 주변 시야를 확보하고 있다. 시야각은 약 270°에서 320° 사이로, 평균적으로 313.1°에 달한다. 이는 고개를 돌리지 않고도 자신의 뒤쪽까지 포함하여 주변 대부분을 볼 수 있음을 의미한다. 두 눈의 시야가 겹치는 양안 시야각은 44.5°에서 74° 사이이며 평균 61.7°이다. 대부분의 양 품종은 얼굴에 짧은 털만 가지고 있어 시야를 방해하지 않지만, 메리노와 같이 머리 주변까지 양모가 풍성하게 자라는 품종은 시야가 좁아질 수 있다. 털 외에도 품종에 따라 뿔이나 귀가 시야를 제한하기도 한다.

넓은 시야각을 가진 대신 깊이 감각은 부족하여, 목초지의 구덩이나 그림자, 땅의 요철 등에 주저하며 발을 헛딛는 경우가 있다. 이 때문에 양은 어두운 곳보다는 밝은 곳으로 이동하려는 경향이 있으며, 방해를 받으면 그늘이 없는 언덕 위로 올라가는 것을 선호한다. 양의 눈은 원시가 매우 드물고 난시도 흔하지 않아 중간 거리와 먼 거리의 사물을 보는 데 유리하다. 하지만 눈의 초점을 조절하는 능력은 부족하여 아주 가까운 물체는 흐릿하게 보일 수 있다. 그럼에도 눈 안의 반사판과 큰 망막 영상 덕분에 코끝 바로 앞 정도의 거리에서는 충분한 시력을 확보할 수 있다. 양은 색상을 구분할 수 있으며, 검은색, 빨간색, 갈색, 녹색, 노란색, 흰색 등을 구별한다.

시각은 양의 무리 생활과 소통에 매우 중요한 역할을 한다. 양은 풀을 뜯는 동안에도 계속 고개를 들어 무리 속 다른 양들의 위치를 확인하며 시각적 접촉을 유지한다. 이를 통해 무리 전체가 함께 이동하며 대열을 유지할 수 있다. 양은 무리에서 떨어져 고립되면 극심한 스트레스를 받는다. 이때 거울을 놓아주면 다른 양이 있는 것처럼 느껴 스트레스 완화에 도움이 된다.

양은 후각 또한 뛰어나다. 다른 양속 동물들처럼 눈 앞과 발굽 사이에 냄새샘(향선)을 가지고 있다. 이 샘의 정확한 역할은 아직 불분명하지만, 얼굴의 냄새샘은 짝짓기 행동에, 발굽 사이의 냄새샘은 짝짓기나 길을 잃었을 때 무리를 찾는 냄새 표식 등으로 사용될 것으로 추정된다. 특히 수컷 양(숫양)은 보습코기관(서골비강기관 또는 제이콥슨 기관)을 이용해 암컷의 페로몬 냄새를 맡아 발정 주기를 확인한다. 암컷 양은 이 기관을 통해 갓 태어난 자신의 새끼를 냄새로 인식한다.

양에게 미각은 먹이를 선택하는 데 가장 중요한 감각이다. 단맛과 신맛이 나는 식물을 선호하고 쓴맛이 나는 식물은 기피하는 경향이 있다. 맛뿐만 아니라 식물의 식감도 중요하게 여겨, 수분이 많고 연한 식물을 더 좋아한다.

7. 생식

양은 일반적으로 한 마리의 수컷이 여러 암컷과 교미하는 일부다처제 생식 특성을 보인다. 무리 생활에서는 우두머리 수컷이 주로 번식을 담당하지만, 가축으로 기를 때는 품종 개량을 위해 특정 수컷을 선택하여 교배시키기도 한다.

대부분의 양은 특정 계절에만 발정기를 맞아 짝짓기를 하는 계절 번식 동물이며, 암컷은 보통 생후 6~8개월, 수컷은 4~6개월 정도에 성적으로 성숙한다. 물론 품종이나 개체에 따라 차이가 있을 수 있다. 야생 상태나 무리 내에서는 발정기 수컷들이 암컷을 차지하기 위해 격렬하게 싸우기도 한다. 일부 양에게서는 동성애 성향이 나타나기도 한다.

암컷 양의 임신 기간은 약 5개월이며, 보통 한두 마리의 새끼를 낳는다. 출산 후 어미는 새끼를 핥아주며 돌보고, 새끼는 곧 일어나 어미 젖(초유)을 빤다. 태어난 새끼 양은 일정 기간이 지나면 귀표 부착, 꼬리 자르기, 거세, 예방접종 등의 관리를 받게 된다. 이러한 관리 방식에 대해서는 동물권 단체의 비판도 존재한다.

7.1. 짝짓기

양은 한 마리 수컷이 여러 암컷과 교미하는 일부다처제 생식 특성을 보인다. 무리 생활에서는 우두머리 수컷이 발정기 암컷과 주로 교미하지만, 품종 개량을 할 때는 특정 수컷을 선택하여 암컷과 교미시킨다.

대부분의 양은 일 년에 한 번, 특정 계절에만 짝짓기를 하는 계절 번식 동물이다. 짝짓기 시기는 지역에 따라 다른데, 예를 들어 북반구인 미국 노스캐롤라이나주에서는 9월에서 이듬해 1월 사이, 남반구인 오스트레일리아 퀸스랜드주에서는 2월에서 6월 사이이다. 하지만 일부 품종은 연중 번식이 가능하다.

암컷 양은 보통 생후 6~8개월, 수컷 양은 생후 4~6개월이면 성적으로 성숙하여 번식이 가능해진다. 그러나 품종에 따라 성숙 시기는 크게 차이가 나서, 핀란드 양 암컷은 생후 3~4개월 만에도 임신이 가능하지만, 메리노 암컷은 생후 18개월 이상 되어야 짝짓기가 가능하다. 암컷 양의 발정 주기는 약 17일이며, 가임 시기에는 냄새를 풍기거나 특정 행동을 보여 수컷이 알아볼 수 있도록 신호를 보낸다.

양에게서도 동성애 성향이 관찰되는데, 연구에 따라 수컷 양의 약 8%에서 10%는 암컷에게 관심을 보이지 않고 다른 수컷과 교미하려는 경향을 보인다. 일부 암컷 양 역시 수컷에게 관심을 보이지 않거나, 수컷 태아와 함께 자란 경우(이란성 쌍둥이) 프리마틴(행동적으로 남성적이고 기능하는 난소가 없는 암컷 동물)처럼 생식 기능이 발달하지 않는 경우가 있다.

야생 상태나 무리 내에서 서열 경쟁이 있을 경우, 발정기의 수컷 양들은 서로 머리를 들이받으며 격렬하게 싸운다. 이는 암컷과 교미할 권리를 얻기 위한 경쟁이며, 때로는 싸움으로 인해 상대방이 죽음에 이르기도 한다. 특히 서로 낯선 수컷 사이에서 더욱 공격적인 모습을 보인다. 사육되는 양의 경우에도 발정기에는 호르몬의 영향으로 평소보다 거칠어져서 사람을 공격하는 경우도 있다.

7.2. 임신과 출산

짝짓기가 끝나면 암컷은 잉태를 하게 되며, 임신 기간은 대략 5개월 정도이다. 정상적인 분만은 한 마리가 태어나는데 대략 한 시간에서 세 시간 정도 걸린다. 대부분의 품종은 한 배에 한 마리 또는 두 마리의 새끼를 낳지만, 일부 품종은 더 많은 수의 새끼를 낳기도 한다.

양의 산과학은 문제가 될 수 있다. 여러 세대에 걸쳐 더 높은 출생 체중을 가진 여러 마리의 새끼를 낳는 암컷 양을 선택적으로 사육하면서, 일부 가축 양은 분만에 어려움을 겪게 되었다. 분만의 용이성과 높은 생산성 사이의 균형을 맞추는 것은 양 사육의 과제 중 하나이다. 난산이 발생하면, 분만을 돕는 사람은 새끼 양을 꺼내거나 자세를 바꿔주어 암컷 양을 도울 수 있다.

출산 이후 얼마 동안은 어미와 새끼를 '분만 우리'라고 불리는 작은 별도의 우리에 둘 수 있다. 이는 어미 양을 세심하게 관찰하고, 어미와 새끼 사이의 유대감을 강화하며, 수컷이나 무리의 다른 양들이 새끼를 다치게 하는 것을 막기 위함이다. 출산 후, 어미 양은 양막을 찢고 새끼 양을 핥아 깨끗하게 한다. 대부분의 새끼 양은 태어난 지 한 시간 안에 일어서서 어미 젖을 빨고 생존에 필수적인 초유를 섭취한다. 젖을 빨지 못하거나 어미에게 버려진 새끼 양은 사람이 병으로 젖을 먹이거나 다른 어미 양에게 맡기는 등의 도움이 필요하다.

태어난 지 수 주가 지나면 새끼 양은 무리의 다른 양들과 합사한다. 이 시기에 귀표 부착, 꼬리 자르기, 뮬싱, 거세 등 이른바 '새끼 양 표시' 작업이 이루어진다. 귀표 부착이나 꼬리 자르기, 거세 등은 보통 생후 24시간 이후(어미와의 유대감 형성 및 초유 섭취 방해를 피하기 위해), 그리고 종종 생후 1주일 이내에 시행되는데, 이는 고통과 스트레스, 회복 시간 및 합병증을 최소화하기 위함이다. 귀표식을 더 일찍 하는 경우도 있는데, 이 경우 태어난 지 얼마 안 된 새끼가 고통이나 스트레스가 적고 회복도 빠르다고 주장한다. 첫 예방접종(보통 클로스트리듐 예방)은 일반적으로 생후 10주에서 12주 사이에 하는데, 이는 초유를 통해 얻은 모체 항체의 농도가 낮아져 새끼 양 스스로 면역력을 키울 수 있는 시점이기 때문이다. 때로는 출산을 약 3주 앞둔 암컷에게 예방접종을 하여 모체를 통해 새끼에게 자연스럽게 항체가 전달되도록 하기도 한다. 이렇게 하면 초유에 항체 농도가 가장 높을 때 새끼가 섭취할 수 있다. 성적 성숙이 빠르기 때문에, 도축하지 않거나 번식용으로 사용하지 않을 수컷 새끼 양은 의도치 않은 짝짓기를 막기 위해 거세하거나 암컷과 분리하여 기른다.

이러한 새끼 양 관리 절차에 대해 동물권 단체들은 비판의 목소리를 내고 있지만, 농장주들은 이러한 작업이 비용 절감에 필요하며 일시적인 고통만을 유발한다고 주장하며 옹호한다.

7.3. 새끼 양 관리

출산 직후 얼마 동안은 어미와 새끼를 작은 별도의 우리(분만 우리)에 두어 수컷이나 무리의 다른 암컷이 새끼를 다치게 하는 일을 막고, 어미와 새끼 간의 유대감을 강화한다.

태어난 지 수 주가 지나면 새끼 양은 무리의 다른 양들과 합사한다. 이 시기에 새끼 양 표시가 이루어지는데, 여기에는 귀표 부착, 꼬리 자르기, 뮬싱, 거세 등이 포함된다. 귀표는 양을 쉽게 식별하기 위해 부착하며, 꼬리 자르기와 거세는 보통 생후 24시간 이후부터 1주일 이내에 시행된다. 일부에서는 태어난 지 얼마 지나지 않아 귀를 뚫는 것이 고통이나 스트레스가 적고 회복도 빠르다고 주장하기도 한다.

첫 예방접종은 보통 생후 10주에서 12주 사이에 이루어진다. 이는 초유를 통해 어미로부터 받은 항체의 효과가 줄어들어 새끼 양 스스로 면역력을 키워야 하는 시점이기 때문이다. 때로는 출산을 약 3주 앞둔 어미 양에게 미리 예방접종을 하여, 초유를 통해 새끼에게 항체가 자연스럽게 전달되도록 하기도 한다.

태어난 수컷 새끼 양은 도축되거나 암컷 양들과 분리하여 기른다. 양은 성적으로 매우 빨리 성숙하기 때문에, 이렇게 하지 않으면 의도치 않은 짝짓기가 일어날 수 있다. 성적 성숙 전에 도축될 수컷은 보통 거세하지 않는다.

양을 기르는 과정에서 이루어지는 귀 뚫기, 꼬리 자르기, 거세 등의 조치에 대해 동물권 단체들은 비판적인 목소리를 내고 있다. 반면, 농장주들은 이러한 조치가 비용 절감을 위해 필요하며, 새끼 양에게 가해지는 고통은 일시적이라고 주장하며 이를 옹호한다.

8. 건강

양은 중독, 감염, 부상 등 다양한 원인으로 병들 수 있으며, 포식자의 위협에도 노출되어 있다. 다른 초식 동물과 마찬가지로, 양은 포식자의 눈에 띄지 않기 위해 질병의 명백한 징후를 숨기는 경향이 있다. 그러나 병든 양은 먹이 섭취량이 줄거나, 평소보다 자주 울음소리를 내고, 움직임이 둔해지는 등의 미묘한 변화를 보일 수 있으므로 세심한 관찰이 필요하다.

양의 건강을 유지하는 것은 목장의 생산성과 직결되기 때문에 매우 중요하다. 따라서 질병 발생을 막기 위한 예방 조치와 적절한 관리가 필수적이다. 여기에는 새로운 양을 들일 때의 검역, 정기적인 예방접종, 내외부 기생충 구제, 축사 위생 관리, 그리고 양이 스트레스를 받지 않도록 환경을 조성하는 등의 노력이 포함된다.

양에게는 부제병, 요네병, 블루텅병, 구제역 등 다양한 질병이 발생할 수 있으며, 이 중 일부는 전염성 농창이나 탄저처럼 사람에게도 전염될 수 있는 인수공통감염병이므로 주의가 필요하다. 실제로 질병은 포식과 함께 양 폐사의 주요 원인 중 하나로 꼽힌다. 예를 들어 2004년 미국에서는 폐사한 양의 약 26.5%가 질병으로 인해, 37.3%가 포식자에 의해 희생된 것으로 조사되었다.

8.1. 질병 관리

진전병(스크래피) 검사를 위해 혈액을 채취하는 모습">

진전병(스크래피) 검사를 위해 혈액을 채취하는 모습">

양은 중독, 전염병, 부상 등 다양한 원인으로 병들 수 있다. 다른 초식동물처럼 양도 포식자의 눈에 띄지 않기 위해 아픈 티를 잘 내지 않도록 진화했다. 하지만 병든 양은 평소보다 적게 먹거나, 자주 울거나, 움직임이 둔해지는 등의 행동 변화를 보인다. 오랜 가축화 역사 속에서 양치기들은 경험을 통해 양의 질병을 진단하고 민간 요법으로 치료해왔다. 현대에는 과학적인 치료법이 개발되었지만, 미국 등 일부 국가에서는 식품 안전 규제 때문에 양에게 사용할 수 있는 약품 종류를 제한하기도 한다. 다만, 치료에 꼭 필요한 경우 허가되지 않은 약물 사용을 예외적으로 허용하는 추세이다. 20세기 이후 일부 농장에서는 동종요법, 본초학, 중의학 같은 대체 치료법을 시도하기도 했으나, 이러한 방법들의 효과는 사례 증거 수준의 주장에 그치며, 과학 학술지 연구에서는 유의미한 효과를 확인하지 못했다. 기생충 예방 및 치료를 위한 구충제나 감염병 치료를 위한 항생제 사용 여부는 유기농 인증의 중요한 기준이 된다.

많은 사육자들은 치료보다는 예방에 중점을 둔다. 병든 양을 즉시 분리하고 축사를 청결하게 유지하는 것이 기본이다. 외부에서 새로운 양을 들일 때는 약 한 달간 검역 및 격리를 통해 전염병 확산을 막는다. 이 기간 동안 격리된 양이 받을 스트레스를 줄이는 조치도 중요하다. 과도한 스트레스는 양의 면역 체계를 약화시켜 운송열(폐렴성 만하임증)과 같은 질병에 취약하게 만든다. 또한, 도축 직전에 양이 고통이나 공포로 스트레스를 받으면 아드레날린(에피네프린)이 과다 분비되어 고기 품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있다. 따라서 양 사육에서는 스트레스 관리가 매우 중요한 문제로 다뤄진다.

중독 예방도 중요하다. 비행기로 살포하는 농약이나 비료가 목초지로 날아오거나, 차량의 엔진 오일, 부동액에 포함된 에틸렌 글라이콜 등은 양에게 치명적인 독이 될 수 있으므로 주의해야 한다.

전염병 예방을 위해 정기적인 백신 예방접종을 실시하고, 내외부 기생충 구제 약품을 사용한다. 양에게는 양털 속에 사는 외부 기생충과 소화기관에 사는 내부 기생충이 모두 문제가 된다. 내부 기생충으로는 원선충아목에 속하는 회충(폐충 등)이 대표적이며, 방목 중 풀과 함께 섭취되어 감염된다. 구충제를 먹여 치료하고, 재감염을 막기 위해 목초지를 옮겨주는 것이 일반적이다. 외부 기생충으로는 이, 양 털파리, 코 파리, 양 가려움증 진드기, 쇠파리나 쉬파리의 구더기 등이 있다. 특히 구더기가 피부 밑에 기생하는 승저증(파리침범)은 발견이 어려워 치료가 까다롭다. 파리 구더기는 상처나 배설물로 오염된 축축한 양털에 알을 낳아 발생하며, 심하면 양을 죽음에 이르게 할 수도 있다. 엉덩이털깎기나 뮬레싱(엉덩이 피부 일부 제거)은 파리침범을 예방하는 방법이다. 코 파리 유충은 양의 코곁굴(부비강)에 기생하며 호흡 곤란과 불편함을 유발한다. 외부 기생충은 약품을 뿌리거나 약물에 몸을 담그는 쉽 딥 방식으로 구제한다.

양에게 흔한 질병으로는 부제병(발굽병)이 있다. 이는 굽이 있는 가축에게 공통적으로 발생하며, 발굽 상처에 세균이 감염되어 염증을 일으키는 병이다. 영국 양떼의 97% 이상에서 발견될 정도로 흔하다. 부제병에 걸린 양은 잘 걷지 못하고 먹이 섭취량도 줄어든다. 요네병은 만성 소화기 질병을 일으키며, 한번 발생하면 목초지에서 균을 완전히 없애기 어려워 농가에 큰 피해를 준다. 블루텅병은 바이러스성 질환으로, 점막 염증과 발열을 동반한다. 파상풍은 양털깎기, 꼬리자르기, 거세 시 생긴 상처를 통해 감염될 수 있다.

대부분의 양 질병은 사람에게 옮지 않지만, 전염성 농창(양 구내염), 탄저 등 일부는 인수공통감염병이다. 특히 탄저는 세척하지 않은 양털을 다룰 때 포자를 통해 감염될 수 있어 주의가 필요하다. 양에게 유산을 일으키는 일부 균은 임산부에게도 전염될 수 있다. 프리온 질병인 진전병(스크래피)과 구제역(FMD) 바이러스도 문제인데, 특히 구제역은 사람에게 직접적인 위험은 적지만 사람이 병원체를 옮겨 확산시킬 수 있다. 2001년 영국 구제역 사태 때는 수많은 양이 살처분되었고 일부 희귀 품종이 멸종 위기에 처하기도 했다.

미국의 2004년 통계에 따르면, 사육 중 폐사한 양 600,300마리 중 37.3%는 코요테와 같은 포식자에게 희생되었고, 26.5%는 각종 질병으로, 1.7%는 중독으로 폐사했다.

8.2. 주요 질병

스크래피 검사를 위해 혈액을 채취하고 있는 모습">

스크래피 검사를 위해 혈액을 채취하고 있는 모습">

양은 중독, 감염, 그리고 신체적 부상 등 다양한 원인으로 병에 걸릴 수 있다. 다른 초식 동물처럼 양은 포식자의 표적이 되는 것을 피하기 위해 아프더라도 겉으로 티를 잘 내지 않도록 진화했다. 하지만 질병의 징후가 명백한 경우도 있는데, 아픈 양은 먹이를 잘 먹지 않거나, 평소보다 자주 울음소리를 내고, 움직임이 눈에 띄게 줄어드는 모습을 보인다.

양에게 가장 흔하게 발생하는 질병 중 하나는 기생충 감염이다. 기생충은 양의 건강을 해치고 목장의 생산성을 떨어뜨리는 주요 원인이다.

* 내부 기생충: 주로 원선충아목에 속하는 회충 등이 대표적이다. 양은 풀을 뜯어 먹는 과정에서 기생충 알을 섭취하게 되고, 이 알은 양의 소화 기관 내에서 부화하여 기생한다. 이후 배설물을 통해 외부로 배출되어 다시 다른 양에게 옮겨가는 순환 과정을 거친다. 구충제를 먹여 치료하며, 치료 후에는 깨끗한 목초지로 이동시켜 재감염을 예방한다.

* 외부 기생충: 양털 속에 숨어 피를 빠는 이, 입 주변에 알을 낳는 말파리류, 피부 밑에 기생하며 승저증을 유발하는 쇠파리의 구더기 등이 있다. 특히 파리 구더기가 양의 살 속을 파고드는 파리침범(myiasis)은 매우 치명적일 수 있다. 또한 코 파리 유충이 양의 코곁굴에 기생하면 호흡 곤란과 불편함을 유발하여 재채기를 하거나 머리를 흔드는 행동을 보이기도 한다. 외부 기생충은 약물을 뿌리거나 약욕조(쉽 딥)에 담가 제거한다.

다양한 세균성 및 바이러스성 질병도 양에게 큰 피해를 준다.

* 부제병(Foot rot): 양뿐만 아니라 염소, 소, 말 등 발굽이 있는 여러 가축에게 발생하는 흔한 감염병이다. 발굽에 상처가 난 부위를 통해 세균이 침입하여 염증을 일으킨다. 영국에서는 목양지의 97%에서 부제병이 관찰될 정도로 발생 빈도가 높다. 부제병에 걸린 양은 심한 통증으로 잘 걷지 못하고 먹이 섭취량도 줄어든다.

* 요네병(Johne's disease): 요네병균 감염으로 발생하는 만성 소화기 질병이다. 한번 목축지가 오염되면 병원균을 완전히 없애기 어려워 농가에 큰 어려움을 준다.

* 블루텅병(Bluetongue disease): 특정 곤충을 매개로 전파되는 바이러스성 질환으로, 입안과 같은 점막이 헐고 열이 나는 증상을 보인다.

* 파상풍(Tetanus): 양털깎기, 꼬리자르기, 거세, 예방접종 등으로 생긴 상처를 통해 파상풍균이 감염되어 발생한다. 어미 양의 분만을 비위생적인 환경에서 도울 경우 생식기를 통해 감염될 수도 있다.

* 파스튜렐라성 폐렴(Pasteurellosis): '운송열'이라고도 불리며, 특히 운송이나 사육 환경 변화 등으로 양이 스트레스를 받을 때 면역력이 약해져 발병하기 쉽다.

* 양 역병(Peste des Petits Ruminants, PPR): 양과 염소에게 발생하는 전염성이 매우 강하고 치사율도 높은 바이러스성 질병이다.

* 스크래피(Scrapie): 프리온에 의해 발생하는 신경계 질환으로, 양에게 심각한 피해를 줄 수 있다.

* 구제역(Foot-and-mouth disease, FMD): 전염성이 매우 강한 바이러스성 질병으로, 양떼 전체를 폐사시킬 수도 있다. 2001년 영국에서 구제역이 크게 유행했을 때 수많은 양이 살처분되었고, 일부 희귀 품종은 멸종 위기에 처하기도 했다.

일부 양의 질병은 사람에게도 전염될 수 있는 인수공통감염병이다.

* 전염성 농창(Orf): '양 구내염' 또는 '딱지 입'이라고도 불리며, 감염된 양과의 피부 접촉을 통해 사람에게 전염되어 피부 병변을 일으킬 수 있다.

* 탄저(Anthrax): 감염된 양의 털이나 가죽을 다루는 과정에서 포자가 옮겨 피부 탄저를 유발할 수 있어 '양털 정리공병'이라고도 불린다.

* 기타: 양에게 유산을 일으키는 일부 병원체는 임신한 여성에게 전염될 위험이 있다. 구제역 바이러스 자체는 사람에게 큰 영향을 주지 않지만, 사람이 바이러스를 묻혀 다른 지역으로 이동시키면서 병을 확산시키는 매개체 역할을 할 수 있다.

이 외에도 양은 농약, 비료, 엔진 오일, 부동액 등 화학 물질에 의한 중독이나 특정 식물 섭취나 약물 부작용으로 인한 광과민증 등의 질병에도 걸릴 수 있다.

질병은 양 폐사의 주요 원인 중 하나이다. 예를 들어, 2004년 미국에서 폐사한 양 60만 마리 중 약 26.5%가 질병으로 인해 죽었으며, 코요테와 같은 포식자에 의한 폐사(37.3%) 다음으로 높은 비율을 차지했다. 중독으로 인한 폐사는 1.7%였다.

8.3. 포식자

코요테들">

코요테들">

양은 질병이나 기생충 감염 외에도 포식으로 인해 폐사하는 경우가 많다. 스스로를 방어하는 능력이 거의 없기 때문에 포식자에게 쉬운 표적이 된다. 공격을 받고 살아남더라도 부상으로 인한 감염이나 극심한 공포로 인한 스트레스 때문에 죽음에 이르기도 한다.

포식자의 존재와 그로 인한 위험 정도는 지역마다 큰 차이를 보인다. 아프리카, 오스트레일리아, 아메리카처럼 넓은 지역에 양을 방목하는 경우 포식자에 의한 피해가 심각하다. 실제로 2004년 미국에서는 폐사한 양의 3분의 1 이상이 포식자에게 희생된 것으로 나타났다. 반면, 대부분의 유럽이나 일부 아시아 지역, 특히 섬나라에서는 포식자의 위협이 상대적으로 미미하다.

전 세계적으로 양의 가장 큰 천적은 늑대와 같은 개과 동물이며, 지역에 따라서는 사람이 기르는 개가 양을 공격하는 경우도 흔하다. 이 외에도 대형 고양이과 동물, 곰, 맹금류, 까마귀, 야생화된 돼지나 멧돼지 등도 양을 공격할 수 있다.

과거에는 목자들이 직접 나서서 주변의 천적을 사냥하기도 했지만, 현대에 들어서는 울타리를 설치하여 포식자의 접근을 막는 것이 일반적이다. 일반 울타리 외에 전기 울타리를 사용하기도 한다. 또한, 환경 변화로 인해 양의 천적 상당수가 멸종 위기에 처하면서, 이들을 직접 사냥하는 행위는 비판의 대상이 되었고, 많은 선진국에서는 정부 기관의 관리 하에 제한적으로만 허용된다.

양떼를 보호하기 위해 다른 동물을 함께 기르기도 한다. 가축 보호견이 가장 흔하게 이용되지만, 1980년대부터는 당나귀나 라마를 활용하는 경우도 늘고 있다. 때로는 소나 말과 같은 대형 초식동물과 함께 방목하여 포식자가 쉽게 접근하지 못하도록 하는 방법(종간 방목)도 사용된다. 1970년대 이후로는 가축 보호견의 활용이 다시 증가했으며, 움직임 감지 조명이나 소음 경보 장치와 같은 비살상적인 포식자 퇴치 방법들도 개발되어 사용되고 있다.

9. 경제

양은 세계 농업 경제에서 중요한 부분을 차지하지만, 돼지, 닭, 소와 같은 다른 가축에 비해 20세기 들어 그 중요성이 다소 감소했다. 이는 직물 시장에서 양모의 중요도가 줄어들었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 양은 여전히 많은 지역 경제와 틈새시장에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 특히 개발도상국에서는 식량 안정과 직물 공급 측면에서 지속가능한 농업의 중요한 부분을 담당하며, 때로는 물물교환 경제에서 화폐 대신 교환 수단으로 사용되기도 한다.

양은 양모, 양고기, 양가죽, 양젖 등 다양한 생산물을 제공한다. 과거에는 양모가 매우 중요한 섬유 자원이었으나, 20세기 후반 합성섬유의 등장으로 가격 경쟁력을 잃고 수요가 감소했다. 이로 인해 많은 농가에서 양털 깎는 비용이 판매 수익보다 커져 농업 보조금 없이는 양모 생산만으로 생계를 유지하기 어려워졌다. 현재는 양고기 판매가 양 산업에서 가장 수익성이 높은 분야가 되었지만, 전체 소비량은 닭고기, 돼지고기, 쇠고기에 비해 훨씬 적다. 양 도축 과정에서 나오는 양가죽, 수지, 뼈, 연골, 창자 등 부산물도 다양하게 활용되며, 특히 양모에서 얻는 라놀린은 화장품 등의 원료로 높은 가치를 지닌다.

양 사육은 다른 가축에 비해 몇 가지 경제적 이점을 갖는다. 비교적 적은 비용으로 사육 시설을 갖출 수 있으며, 소나 말에 비해 적은 면적의 토지에서도 효율적으로 기를 수 있다. 또한 다른 가축이 잘 먹지 않는 잡초 등을 먹고 자랄 수 있고, 번식률도 높은 편이다. 사육 비용이 곡물 사료 가격 변동에 크게 영향을 받지 않는다는 점도 장점이다. 이러한 요인들은 소규모 농가에 유리하게 작용할 수 있으며, 양 산업은 대규모 농업 기업에 의한 수직 통합이 상대적으로 덜 이루어져 독립 생산자에게 기회가 될 수 있다. 그러나 10~50마리 정도의 소규모 사육은 기계화가 어려워 노동 시간당 수익성이 낮고 관리가 부실해지기 쉬우며, 주로 부업이나 취미, 잡초 제거 등의 목적으로 이루어지는 경우가 많다.

최근에는 살아있는 양을 활용한 새로운 경제 활동도 나타나고 있다. 청소년 교육 프로그램용 어린 양을 공급하거나, 특정 순종 양을 육성하여 판매 및 번식용으로 임대하기도 하고, 공공장소의 잡초 제거 및 화재 위험 감소를 위해 양 떼를 방목용으로 대여하는 '잔디 깎기 서비스'도 등장했다.

9.1. 주요 생산국

양은 여전히 세계 농업 경제의 중요한 한 축을 담당하고 있지만, 20세기에 들어 직물 시장에서 양모의 중요도가 줄어들면서 돼지, 닭, 소와 같은 다른 가축들과 달리 사육 두수가 감소하는 추세를 보였다. 합성섬유의 인기와 저렴한 가격으로 양모 가격이 하락하면서, 많은 양 사육자에게는 양털 깎는 비용이 양털 판매 수익보다 커져 농업 보조금 없이는 양모 생산만으로 생계를 유지하기 어려워졌다.

오늘날 가장 많은 양을 사육하는 국가는 중국, 인도, 오스트레일리아, 나이지리아, 이란 등이다. 이들 국가는 양모와 양고기의 국내 수요는 물론 수출 수요까지 충족시키고 있다. 뉴질랜드와 같은 나라는 전체 사육 두수는 상대적으로 적지만, 양 제품 수출을 통해 세계 시장, 특히 양모 시장에서 큰 경제적 영향력을 가지고 있다.

이 외에도 양은 유기농 또는 지속가능한 농업과 지역 음식에 중점을 둔 틈새시장에서 많은 지역 경제에 중요한 역할을 한다. 특히 개발도상국에서는 목양 산업이 식량 안정과 직물 공급 측면에서 지속가능한 농업의 역할을 수행하며, 때로는 생계형 농업의 일부로서 양 자체가 화폐를 대신하여 물물교환 경제의 수단으로 사용되기도 한다.

9.2. 양모와 모피

양모는 인류가 사용한 최초의 섬유 중 하나로, 특히 근세 유럽 시기 경제적으로 매우 중요한 자원이었다. 스페인은 메리노 품종 개량을 통해 중세 말부터 양모 생산에 주력하여 막대한 부를 쌓았고, 이는 스페인 제국의 식민지 팽창 자금으로 활용되기도 했다. 영국 역시 양모 생산을 적극적으로 늘렸는데, 이 과정에서 경작지를 목초지로 바꾸는 인클로저 운동이 일어나 사회적 갈등을 빚기도 하였다. 엘리자베스 1세 시대에는 양모 무역에 대한 세금이 왕실의 주요 수입원이 되면서 목양 산업이 더욱 장려되었다. 이후 양모 산업은 전 세계로 퍼져나가 아르헨티나의 팜파스 지역과 오스트레일리아 등지에서 경제적 번영을 이끌었다. 이들 국가는 양모와 같은 1차 생산품 수출을 통해 경제 성장을 이루었으나, 이는 국제 시장 변화에 취약한 구조를 만들기도 했다.

그러나 20세기 후반, 석유화학 공업 발달로 합성섬유가 등장하면서 상황은 급변했다. 가격 경쟁력에서 밀린 양모는 수요가 급감했고, 가격 폭락과 함께 생산량도 크게 줄었다. 2019년 기준 세계 폴리에스테르 섬유 무역량이 5천 5백만 톤에 달한 반면, 양모는 1백만 톤에 그쳤다. 이로 인해 양모 수출에 의존하던 오스트레일리아, 아르헨티나, 뉴질랜드 등은 심각한 경제적 타격을 입었다. 특히 아르헨티나는 1차 산업 의존도가 높은 경제 구조 속에서 양모 가격 하락, 국제 외환 위기, 군부 독재, 포클랜드 전쟁 패배 등이 겹치며 극심한 사회 혼란을 겪었다.

양모 가격 하락에 대응하기 위해 여러 국가는 농업 보조금 정책을 시행하고 있으며, 양모를 절연체 등 다른 용도로 활용하거나 합성섬유보다 우위에 있는 가는 섬유 생산에 집중하는 등 새로운 활로를 모색하고 있다. 21세기 들어서는 양모보다 양고기 생산이 양 사육의 더 중요한 목적이 되고 있다.

한편, 양털가죽은 옷, 신발, 카페트 등의 소재로 활용된다. 양고기를 얻기 위해 도축할 때 부산물로 생산되는 지방인 탤로는 초나 비누를 만드는 데 쓰이고, 뼈와 뿔은 주사위나 단추 등을 만드는 재료로 사용된다. 양의 힘줄은 테니스 라켓의 줄로 사용되기도 한다.

9.2.1. 양털깍기

양모를 생산하기 위해 기르는 면양은 주기적으로 양털깎기를 해 주어야 한다. 양털은 주로 봄철에 깎는데, 이는 양이 겨울철 추위를 이겨내야 하기 때문이다. 오스트레일리아와 같이 오랫동안 면양을 기르고 양털깎기를 해온 나라에서는 양털깎기가 지역 축제로 자리 잡기도 했다.

양털은 가위나 털깎기 기계를 이용하여 깎는다. 양은 무리와 떨어지면 불안해하며 스트레스를 받기 때문에, 되도록 무리가 함께 있는 상태에서 한 마리씩 양털을 깎기 위한 우리로 데려가 붙잡은 후 배 부위부터 깎아나가고, 그 다음 뒷다리, 앞다리, 등 순서로 깎는다. 숙련된 양털깎기 노동자는 양 한 마리의 양모 전체를 끊김 없이 깎아낼 수 있다.

사람의 필요에 의해 양을 기르고 털을 깎는 과정에서 양이 다치거나 심할 경우 죽는 경우가 발생하기도 한다. 이러한 이유로 동물권 보호 단체는 양털깎기 과정의 문제점을 비판한다. 뉴질랜드 정부는 이러한 비판을 수용하여 양과 작업자 모두에게 안전한 양털깎기 가이드라인을 지정하였다.

9.3. 식품

양은 수렵채집사회에서 농경사회로 전환되던 시기부터 인류의 주요 단백질 공급원 중 하나였다. 오늘날 식용으로 도축되는 양은 전 세계적으로 연간 약 5억 4천만 마리에 달한다. 양은 주로 양고기와 양젖의 형태로 식용으로 이용된다.

9.3.1. 양고기

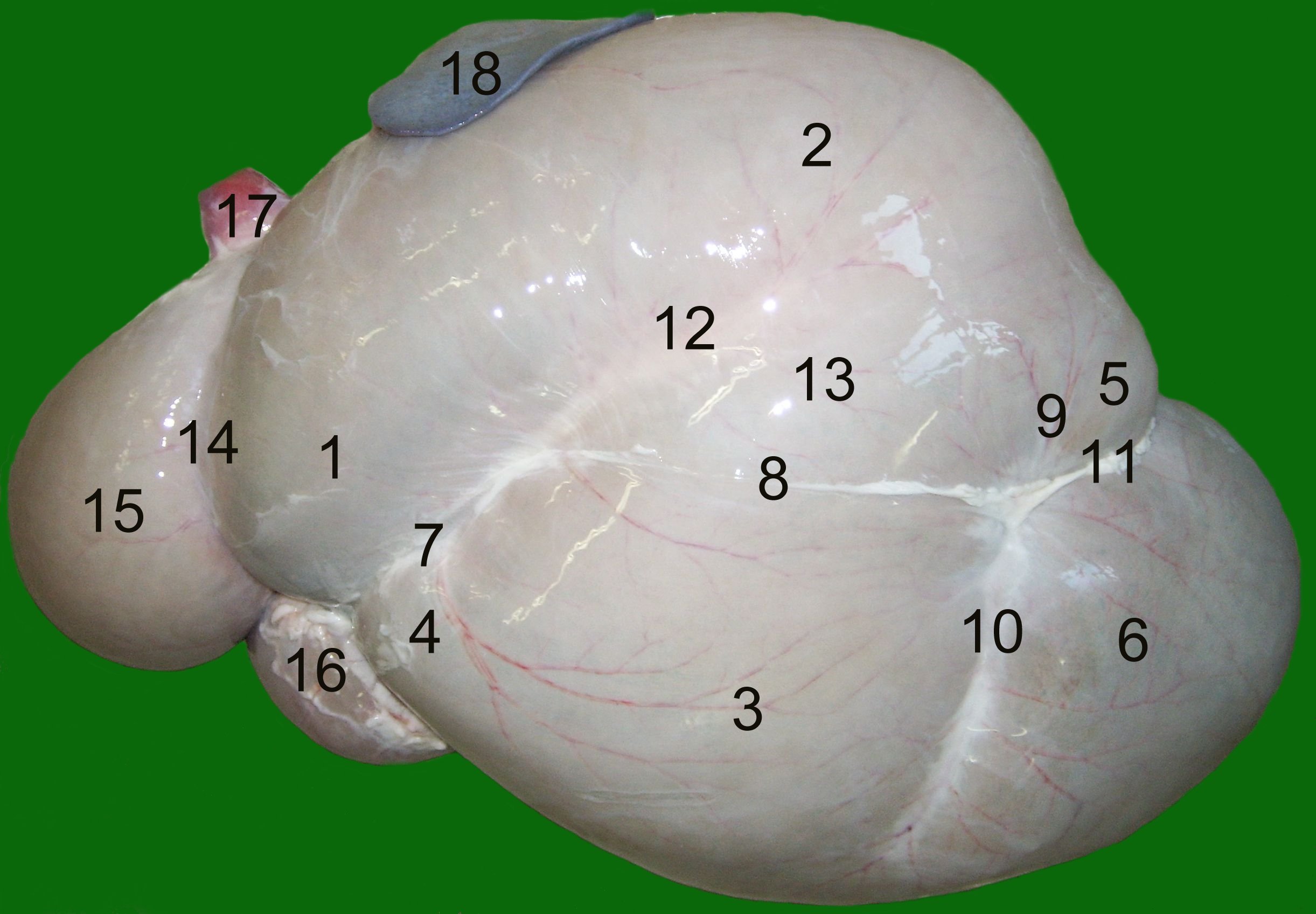

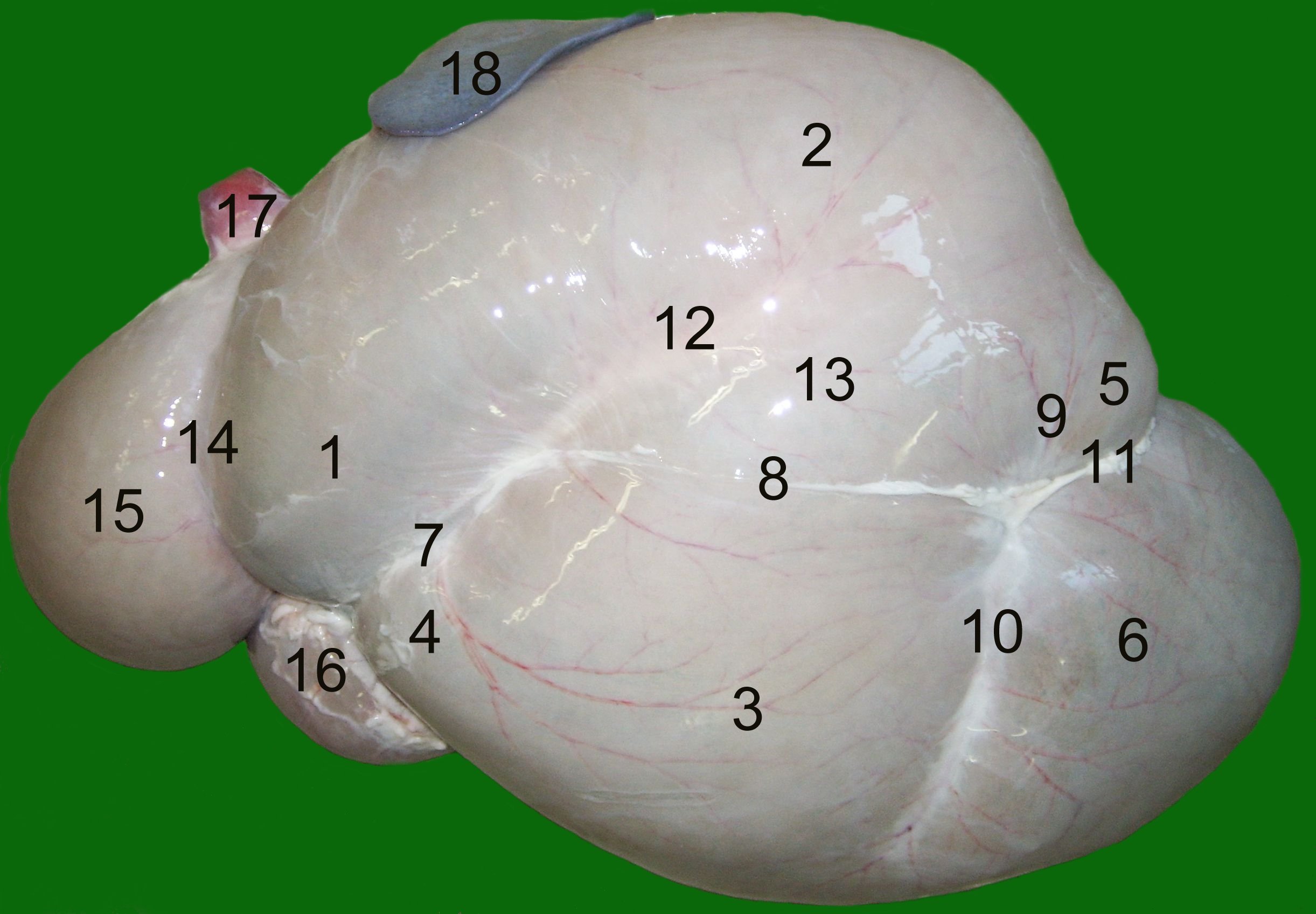

양고기 어깨 부위">

양고기 어깨 부위">

--

양은 수렵채집사회에서 농경사회로 전환되던 시기부터 인류의 주요 단백질 공급원 중 하나였다. 오늘날 식용으로 도축되는 양은 전 세계적으로 연간 약 5억 4천만 마리에 달한다.

양고기는 양의 나이에 따라 구분하기도 하는데, 영어권에서는 생후 1년 미만의 어린 양고기를 램(lamb), 생후 2년 이상 된 양의 고기를 머튼(mutton)으로 부른다. 일본에서는 생후 1년 이상 2년 미만을 "호겟"이라고 따로 부르기도 하지만, 일반적으로는 머튼에 포함시킨다.

21세기 들어 양고기 소비가 가장 많은 국가는 페르시아만 연안의 아랍 국가들, 뉴질랜드, 오스트레일리아, 그리스, 우루과이, 영국, 아일랜드 등이다. 이들 국가의 1인당 연간 양고기 소비량은 대략 3kg에서 18kg에 이른다. 페르시아만 연안 국가에서 소비량이 많은 이유는 돼지고기 섭취를 금하는 이슬람교의 영향이 크며, 다른 중동 지역에서도 양고기 소비가 활발하다. 케밥은 아시아 여러 지역에서 인기 있는 길거리 음식이다. 그 밖에도 유럽의 프랑스, 사하라 이북의 아프리카 국가들, 카리브해, 인도, 중국 일부 지역에서도 양고기를 많이 소비한다. 특히 유럽에서는 램을, 중동과 중앙아시아에서는 머튼을 선호하는 경향이 있다.

중국은 예로부터 양을 중요한 가축으로 여겼지만, 양고기 소비는 그리 많지 않았다. 그러나 위구르의 전통 음식인 촨(양꼬치)이 중국 전역으로 퍼지면서 양고기 소비가 크게 늘었다. 한국 역시 과거에는 양을 기르거나 먹는 일이 흔치 않았으나, 최근 중국식 양꼬치의 유행과 함께 양고기 소비가 증가하는 추세이다.

반면, 미국에서는 양고기 소비량이 매우 적다. 미국인의 연간 1인당 양고기 소비량은 0.5kg 미만으로, 22kg에 달하는 돼지고기나 29kg에 달하는 쇠고기 소비량에 비해 현저히 낮다. 이는 미국 내에서 소나 돼지 등 다른 육류가 대량으로 저렴하게 생산되는 데다, 과거 미국에서 식용으로 유통되던 양고기가 주로 양모용 품종을 도축한 것이어서 맛이나 품질 면에서 다른 육류에 비해 경쟁력이 떨어졌기 때문이다. 또한 다른 육류 가격이 하락하면서 1960년대부터 1980년대 사이에 양고기 소비량은 60% 이상 감소하기도 했다. 미국에서는 주로 양갈비나 양다리와 같은 비싼 부위를 선호하며, 머튼은 거의 소비되지 않는다.

일본에서는 징기스칸 요리나 램 샤브샤브, 스페어립 허브 구이, 아이리시 스튜 등 특정 요리에 양고기가 주로 사용된다. 양고기는 다른 육류에 비해 카르니틴 함량이 높아 체지방 연소에 도움이 되는 식재료로 알려져 있다. 최근 일본에서는 잡내가 적은 램의 인기가 높아지고 있다. 양고기 특유의 잡내는 지방에 집중되어 있으므로, 머튼의 잡내를 줄이려면 지방을 제거하는 것이 좋다. 그 외에도 향이 강한 허브와 함께 볶거나 우유에 담가두는 방법 등이 있다.

인도의 맥도날드에서는 소를 신성시하는 힌두교 신자들을 위해 머튼을 사용한 '마하라자 맥'이라는 햄버거 메뉴를 판매하고 있다. 스코틀랜드의 해기스는 양의 내장을 오트밀, 다진 양파 등과 함께 양의 위에 넣어 익혀 만드는 독특한 전통 요리이다.

양 산업에서 양고기 판매는 양모 생산보다 수익성이 높은 분야가 되었다. 거세하지 않거나 잘못 거세된 수컷 양(버키 양)의 고기는 품질이 떨어져 시장에서 낮은 가격에 거래된다.

9.3.2. 양젖

고기에 비해 양젖은 소비량이 더 적지만, 생유를 마시거나 치즈나 요거트(특히 일부 걸쭉한 형태)로 가공하여 먹는다. 암양은 젖꼭지가 둘 뿐이어서 소와 달리 젖 생산량이 적다.

양젖은 우유에 비해 지방이 더 많고 고형분과 무기질도 풍부하여 치즈를 생산하기에 알맞다. 특히 칼슘 함유량이 높아 냉각 중 오염에 대한 저항성도 더 높다. 불가리아와 그리스의 페타, 스페인의 만체고, 프랑스의 로크포르, 이탈리아의 페코리노 로마노와 리코타 치즈는 양젖으로 만든 대표적인 치즈이다. 양젖의 양이 부족하기 때문에 원산지 밖에서는 우유를 이용하여 제조법만 같은 치즈에 같은 이름을 붙여 팔기도 한다.

양젖의 유당 함유율은 4.8%로 매우 높은 편이어서 젖당불내증이 있는 사람은 여러 부작용이 있을 수 있다.

9.4. 기타

살아있는 양을 활용하는 다양한 방법들이 생겨났다. 일부 농가에서는 양을 관광 자원으로 활용하여 관광 농장을 운영하기도 하며, 특이한 품종의 혈통을 등록하여 높은 가격에 판매하기도 한다. 4-H와 같은 청소년 프로그램을 위한 어린 양을 제공하거나 농업 박람회에 출품하여 판매하는 방식도 있으며, 특정 순종 양을 전문적으로 사육하여 판매하거나 번식을 위한 숫양 임대 서비스를 제공하기도 한다. 또한, 살아있는 양을 제초용으로 대여하는 산업도 등장했는데, 이는 공유지 등에 자란 원치 않는 풀을 제거할 때 사람을 고용하는 대신 양떼를 풀어 관리하는 방식이다. 이러한 "잔디 깎기 서비스"는 공공장소의 식물을 제거하고 화재 위험을 줄이는 데 활용된다.

양은 세계 농업 경제에서 중요한 부분을 차지하지만, 과거에 비해 그 중요성은 돼지, 닭, 소와 같은 다른 가축에게 상당 부분 자리를 내주었다. 현대에는 중국, 오스트레일리아, 인도, 이란 등이 주요 양 사육 국가로, 국내 수요 충족과 수출을 병행하고 있다. 뉴질랜드와 같이 사육 규모는 상대적으로 작지만 양 제품 수출을 통해 국제 경제에 큰 영향력을 미치는 국가도 있다. 또한 양은 유기농이나 지속가능한 농업, 지역 음식 등에 중점을 둔 틈새시장에서 지역 경제에 중요한 역할을 하기도 한다. 특히 개발도상국에서는 양이 생계형 농업의 일부로 사육되거나 물물교환 경제에서 교환 수단으로 사용되기도 한다.

양모 가격 하락으로 목양 산업의 수익성이 전반적으로 떨어졌지만, 양 사육은 다른 가축에 비해 여전히 경제적인 장점을 지닌다. 양은 소와 같은 대형 동물에 비해 축사 비용이 적게 들고, 돼지나 닭처럼 집약 농업 방식으로 사육하는 것도 가능하다. 방목지 역시 적게 차지하여, 소나 말 한 마리를 키울 수 있는 목초지에서 양 여섯 마리를 기를 수 있다. 또한 양은 대부분의 다른 가축이 먹지 않는 유해 잡초 같은 식물도 먹을 수 있으며, 번식 속도도 빠른 편이다. 사육 비용이 곡물, 대두, 옥수수 같은 사료 작물의 가격 변동에 반드시 연동되지 않는다는 점도 장점이다. 이러한 요인들은 양 생산자의 간접비를 낮추어 소규모 농가의 수익성 향상 가능성을 높인다. 양 산업은 농업 기업에 의한 수직 통합이 상대적으로 덜 이루어진 분야 중 하나이기 때문에, 제한된 자원을 가진 독립 생산자나 가족 농장에게 유리한 측면이 있다. 그러나 10~50마리 정도의 소규모 양떼는 기계화가 어려워 노동 시간당 수익률이 낮고 관리가 부실해져 수익성이 떨어지는 경향이 있으며, 주로 관개 수로의 잡초 제거용이나 취미로 사육되는 경우가 많다.

20세기 후반 합성섬유의 등장으로 양모 가격이 급락하면서, 많은 양 사육 농가에서는 양털을 깎는 비용이 판매 수익보다 커져 농업 보조금 없이는 양모 생산만으로 생계를 유지하기 어려워졌다. 양모는 양모 단열재와 같은 대체 제품 생산에 활용되기도 한다. 21세기 들어서는 양고기 소비량이 닭고기, 돼지고기, 쇠고기에 비해 훨씬 적음에도 불구하고, 양고기 판매가 양 산업에서 가장 수익성이 높은 부분이 되었다.

양 도축 과정에서 나오는 부산물들도 다양하게 활용된다. 양가죽은 의류, 신발, 양탄자 등을 만드는 데 사용된다. 양의 수지(지방)는 양초나 비누 제조에 쓰이고, 뼈와 연골은 주사위나 단추 같은 조각품 제작 및 젤라틴 생산에 사용되어 왔다. 양의 창자는 소시지 케이싱으로 사용되며, 특히 어린 양의 창자는 수술용 봉합사나 악기, 테니스 라켓의 줄을 만드는 데 쓰였다. 셀룰로오스 함량이 높은 양의 배설물은 살균 처리 후 전통적인 목재 펄프와 혼합하여 종이를 만드는 데 사용되기도 했다. 양모에 자연적으로 포함된 방수성 지방 물질인 라놀린은 가장 가치 있는 부산물 중 하나로, 수많은 화장품 및 기타 제품의 기본 원료로 널리 사용된다.

문화적으로는 격분한 수컷 양의 돌격력이 상당하다는 점에서 착안하여, 고대 로마군이 사용했던 공성추의 끝부분에 철이나 청동으로 만든 숫양 머리 모형을 부착하기도 했다.

때때로 양은 매우 높은 가격에 거래되기도 한다.

10.1. 종교

양은 여러 문화, 특히 종교에서 중요한 상징적 의미를 지녀왔다. 가축화 초기부터 신앙의 징표로 사용되었으며, 신석기 시대 도시 문화인 차탈회위크의 성소에서는 기원전 8000년 무렵 의례에 사용된 양의 머리뼈가 발견되었다. 고대 근동, 중동, 지중해 지역의 여러 종교에서 양과 관련된 상징과 의례가 나타난다.

고대 이집트 종교에서는 숫양이 크눔, 헤리샤프, 아문(다산의 신으로서의 화신) 등 여러 신의 상징이었다. 이시타르 여신, 페니키아의 신 바알-하몬, 바빌로니아의 신 에아-오안네스 등 다른 신들도 숫양의 특징을 지닌 모습으로 묘사되기도 했다. 고대 그리스에서는 희생양 의식이 있었으며, 황금 양털을 가진 크리소말로스의 이야기는 유명하다. 점성술에서 양자리는 고전 그리스 황도대의 첫 번째 별자리이기도 하다. 마다가스카르에서는 양을 조상 영혼의 환생으로 여겨 먹지 않기도 했다. 중국 전통에서는 후지가 양을 제물로 바쳤다고 전해지며, 몽골에서는 양의 주상골로 만든 샤가이라는 주사위를 점복에 사용한다.

양은 모든 아브라함계 종교(유대교, 기독교, 이슬람)에서 중요한 역할을 한다. 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 다윗 왕 등 성경의 주요 인물 다수가 목자였다.

[[유대교]]

구약성서의 이삭의 희생 제사 이야기에서는 아브라함이 아들 이삭 대신 숫양을 제물로 바쳤다. 이는 양이 중요한 희생제물(코르반)이었음을 보여준다. 특히 출애굽기에는 이집트 탈출 직전 유월절 어린양의 피를 문설주에 바르고 고기를 먹어 열 가지 재앙을 피했다는 이야기가 나오며, 이는 유월절 축제의 기원이 되었다. 카슈루트(유대교 음식 규정)에 따라 양고기는 먹을 수 있는 고기로 분류된다. 구약성서에서는 종종 야훼나 왕을 목자로, 유대 민족을 양 떼로 비유한다(예레미야서, 에스겔서, 시편). 양의 뿔로 만든 쇼파르 나팔을 부는 의식 등 양과 관련된 상징은 현대 유대교 전통에서도 이어진다.

[[기독교]]

--

기독교는 유대교 전통을 이어받아 양을 중요한 상징으로 사용한다. 신자들은 종종 양 떼로, 예수는 선한 목자로 비유된다. 예수 탄생 장면에도 양이 등장하며, 교회 지도자를 목자를 의미하는 라틴어에서 유래한 목사라고 부른다. 주교들이 사용하는 목자 지팡이 모양의 크로지어 역시 양치기의 지팡이에서 유래했다.

신약성서의 누가복음서와 마태복음서에는 "잃어버린 양과 목자" 비유가 나온다. 이는 길 잃은 한 마리 양(죄인)이라도 소중히 여기는 하나님의 사랑을 보여준다. 예수는 스스로를 "선한 목자"라고 칭하는 동시에(요한복음서), 세상의 죄를 대신 지고 가는 하나님의 어린 양(Agnus Dei)으로 불린다(요한복음서 1장 29절). 이는 예수가 십자가에서 죽음으로써 인류의 죄를 위한 희생제물이 되었음을 의미한다. 바울은 예수가 "유월절 어린양으로 도살되었다"고 표현하기도 했다(고린도전서 5장 7절). 요한계시록에서는 천상의 예수가 "도살된 듯한" 어린 양의 모습으로 묘사된다. 그리스와 루마니아 등 일부 지역에서는 부활절에 양고기 요리를 먹는 전통이 있다.

[[이슬람]]

이슬람에서도 양은 매우 중요한 가축이다. 이슬람력으로 하즈(성지 순례) 마지막 날에 열리는 가장 큰 명절인 이드 알 아드하(희생제)는 아브라함이 아들 이스마엘(유대교/기독교에서는 이삭) 대신 양을 제물로 바친 것을 기념하는 날로, 전 세계 무슬림들은 이날 양이나 다른 동물을 제물로 바친다. 메카 외곽 무즈달리파에서는 하즈 기간 동안 수십만 마리의 양, 낙타, 소 등이 제물로 바쳐진다. 제물로 바쳐진 고기는 가족이 먹고 일부는 가난한 이웃에게 나누어 준다. 중요한 세속적 행사를 기념하기 위해 양을 희생하기도 한다. 특히 사우디아라비아 등 걸프 국가에서는 할랄 방식으로 도축된 양고기를 선호하여 오스트레일리아 등지에서 살아있는 양을 수입하기도 한다.

10.2. 문학과 예술

양은 여러 문화권의 문학과 예술 작품에서 중요한 소재로 다루어져 왔다. 특히 우화나 속담 등에서 양의 특성을 이용한 다양한 비유가 사용된다. 겉과 속이 다른 위선적인 모습을 비판할 때 양의 탈을 쓴 늑대라는 표현을 사용하며, 거짓말을 자주 하는 사람은 거짓말쟁이 양치기에 빗대어 비난하기도 한다. 또한, 말이나 행동이 겉보기에는 그럴듯하지만 실제 내용은 보잘것없을 때 양두구육(羊頭狗肉)이라는 고사성어를 사용한다.

영어권 문화에서는 집단 내에서 어울리지 못하거나 말썽을 일으키는 사람을 '망나니'(black sheep)라고 부르는데, 이는 양 떼에서 드물게 태어나는 검은 양이 흰 양털보다 상업적 가치가 낮아 목동들이 선호하지 않았던 것에서 유래했다. 또한, 'sheepish'라는 형용사는 당황하거나 멋쩍어하는 모습을 묘사할 때 쓰인다. 지나치게 권위적인 정부에 순응하는 시민들을 비판적으로 '양떼'(sheeple)라고 부르기도 한다. 이와는 대조적으로 수컷 양, 특히 큰뿔양은 남성성과 힘의 상징으로 사용되기도 하는데, 미식축구팀 로스앤젤레스 램스나 자동차 닷지 램의 로고가 대표적인 예이다.

동요에서도 양은 친숙한 소재이다. 한국 동요 《비행기》("떳다 떳다 비행기")의 원곡은 미국의 유명한 동요 《Mary Had a Little Lamb》이다. 이 외에도 《baa, baa, black sheep》, 《작은 보핍》 등 양을 소재로 한 동요나 자장가가 많이 있다.

문학 작품 속에서도 양은 다양한 모습으로 등장한다. 조지 오웰의 정치 풍자 소설 《동물농장》에서는 순응적인 민중을 양 떼에 비유했으며, 무라카미 하루키의 소설 《양을 찾아서》에서는 양이 신비로운 존재로 그려진다. 윌리엄 블레이크의 시 《The Lamb》 역시 유명하다.

음악 분야에서는 요한 세바스찬 바흐의 칸타타 《양들은 안전하게 풀을 뜯는다》(Schafe können sicher weiden독일어)나 핑크 플로이드의 노래 《Sheep》 등이 양을 소재로 한 대표적인 작품이다.

미술과 상징 체계에서도 양은 중요한 위치를 차지한다. 고대 그리스에서는 양 머리 모양의 각배(라이톤)가 제작되었으며, 니콜라스 피터르손 베르쳄과 같은 화가들은 양을 그림의 소재로 삼았다. 영국의 문장학에서는 숫양(뿔과 꼬리가 있음), 양(뿔과 꼬리가 없음), 어린 양(꼬리만 있음)을 구분하여 문장에 사용하며, 십자가와 후광을 가진 부활절 어린 양 도안도 있다. 양털 문양은 황금양털 기사단의 상징으로 유명하며, 이후 양모 산업과 관련된 지역이나 가문의 문장으로 채택되었다.

--

--

그 외에도 잠이 오지 않을 때 양 세기를 하는 풍습이 널리 알려져 있으며, 오스트레일리아 영어에서는 "on the sheep's back"이라는 표현을 통해 양모 산업이 국가 경제의 기반이었음을 나타내기도 한다.