한일병합조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한일 병합 조약은 1910년 일본 제국이 대한제국을 강제 병합한 조약이다. 일본 제국은 1909년 병합 방침을 확정하고, 이완용과 송병준 등 친일파를 통해 합병 청원을 준비했다. 1910년 8월 22일, 이완용 등 8명의 친일 대신들이 조약 체결에 찬성하여 창덕궁 흥복헌에서 조약이 체결되었다. 조약 체결 과정에서 순종 황제의 서명 거부, 강압적인 분위기 등으로 인해 조약의 불법성 논란이 지속되었고, 대한민국은 조약의 무효를 주장하고 있다. 1965년 한일기본조약에서 조약의 무효를 확인했지만, 해석에 차이를 보였다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1910년 8월 - 한일병합

한일병합은 1910년 한일 병합 조약으로 대한제국이 멸망하고 한반도가 일본 제국의 식민 통치를 받게 된 사건으로, 현재까지도 역사적 평가와 쟁점이 논쟁 중이다. - 1910년 체결된 조약 - 한일약정각서

한일약정각서는 1910년 박제순과 데라우치 마사타케 사이에 체결되어 대한제국이 경찰 사무를 일본 정부에 위탁함으로써 일본이 대한제국의 경찰권을 장악하게 된 각서이다. - 1910년 체결된 조약 - 부에노스아이레스 조약

- 1910년 발효된 조약 - 만국평화회의

만국평화회의는 1899년과 1907년 헤이그에서 열린 국제 회의로, 전쟁 규칙 규정, 국제 분쟁의 평화적 해결 기구 설립을 추진했으며, 헤이그 육전 조약 채택, 상설중재재판소 설립, 해전 규정 강화 등 국제법 발전과 평화 유지에 기여했다. - 1910년 발효된 조약 - 1899년과 1907년 헤이그 협약

2. 한일 병탄 조약 체결 과정

일본 제국은 1909년 7월 내각회의에서 이미 병탄 방침을 확정하고, 국제적 명분 확보와 부작용 최소화를 위한 준비를 진행했다.

이 조약은 1910년 8월 29일에 공포되어(그리고 효력을 발생하여) 공식적으로 일본의 한국 지배 시대를 시작하였다. 조약의 첫 번째 조항은 "대한제국 황제 폐하는 조선 전토에 대한 모든 주권을 일본 천황 폐하에게 완전하고 영구적으로 양도한다."였다.

고종은 이 조약을 "늑약"(늑약|勒約한국어, 강압적인 조약)이라고 불렀다.[3] "조약"(조약|條約한국어) 대신 "늑약"이라는 용어를 사용한 것은 일본에 의해 이 조약을 받아들이도록 강요당했다는 것을 의미한다. "경술국치"(경술국치|庚戌國恥한국어, 경술년의 국치)와 "국치일"(국치일|國恥日한국어, 국치일)과 같은 용어도 이 조약 공포의 연도와 날짜를 가리키는 데 사용된다.[4]

영국은 1902년과 1905년의 영일동맹을 통해, 미국은 가쓰라-태프트 밀약에 따라 일본에 의한 한국 병합을 승인하였다.

2. 1. 이완용과 송병준의 친일 경쟁

일본 제국은 1909년 7월 6일 내각회의에서 이미 병탄 방침을 확정해 놓고 있었다. 다만 부작용을 최소화하고 국제적 명분을 얻는 일만 남겨두었다. 일본 제국 정부는 일진회 고문 스기야마 시게마루에게 ‘병합청원’ 시나리오를 준비시키고 있었다. 송병준은 이에 앞서 1909년 2월 일본 제국으로 건너가 매국 흥정을 벌였다. 여러 차례 이토 히로부미에게 ‘합병’을 역설했으나 일본 제국 측의 병탄 계획 때문에 일이 늦어지게 되자, 직접 일본 제국으로 건너가 가쓰라 다로 총리 등 일본 제국의 정객들을 상대로 ‘합병’을 흥정하기에 이르렀다.한편 이완용은 송병준의 이런 활동을 눈치채고 통감부 외사국장 고마쓰 미도리와 조선 병탄 문제로 교섭에 나섰다. 이완용은 일본어를 할 줄 모르기 때문에 일본 제국에 유학했던 이인직을 심복 비서로 삼아 미도리와 교섭하도록 했다. 이 무렵 통감부에서는 이완용 내각을 와해시키고 그와 대립 관계에 있던 송병준으로 하여금 내각을 구성하도록 할 것이라는 소문을 퍼뜨리고 있었다. 두 사람의 충성 경쟁을 부추기려는 전술이었다.

송병준 내각이 성립된다면 보복당할 우려가 있을 뿐만 아니라, 합방의 주역을 빼앗길 것을 두려워한 이완용은 “현 내각이 붕괴되어도 그보다 더 친일적인 내각이 나올 수 없다.”면서 자기 휘하의 내각이 조선 합방 조약을 맺을 수 있음을 자진해서 통감부에 알렸다.

이런 시나리오를 연출하면서 일본 제국은 점차 ‘병탄’의 시기가 무르익어가고 있다고 판단, 스기야마 시게마루를 내세우고 이용구·송병준 등을 이용하여 ‘합방청원서’를 만들도록 부추겼다.[23]

2. 2. 일본의 압력과 강제

일본 제국은 군대를 동원하여 조약 체결에 반대하는 움직임을 억눌렀고, 대한제국 대신들을 압박하여 조약에 찬성하도록 강요했다.[24] 일본은 조약이 누출되어 반대 시위가 일어날 것을 우려하여 나남, 청진, 함흥, 대구 등에 주둔한 일본군을 밤을 틈타 서울로 이동시켰다. 조약 체결일인 8월 22일에는 응원 병력과 용산에 주둔한 제2사단이 경비를 섰다.[24]창덕궁 흥복헌[25]으로 불려온 대신들 중 학부대신 이용직은 조약을 반대하다 쫓겨났다. 이후 이른바 경술국적이라고 불리는 이완용, 윤덕영, 민병석, 고영희, 박제순, 조중응, 이병무, 조민희 등 8명의 친일파 대신은 조약 체결에 찬성하고 협조했다. 이들은 한일 병탄 조약 체결 이후 공을 인정받아 조선귀족 작위를 받았다.

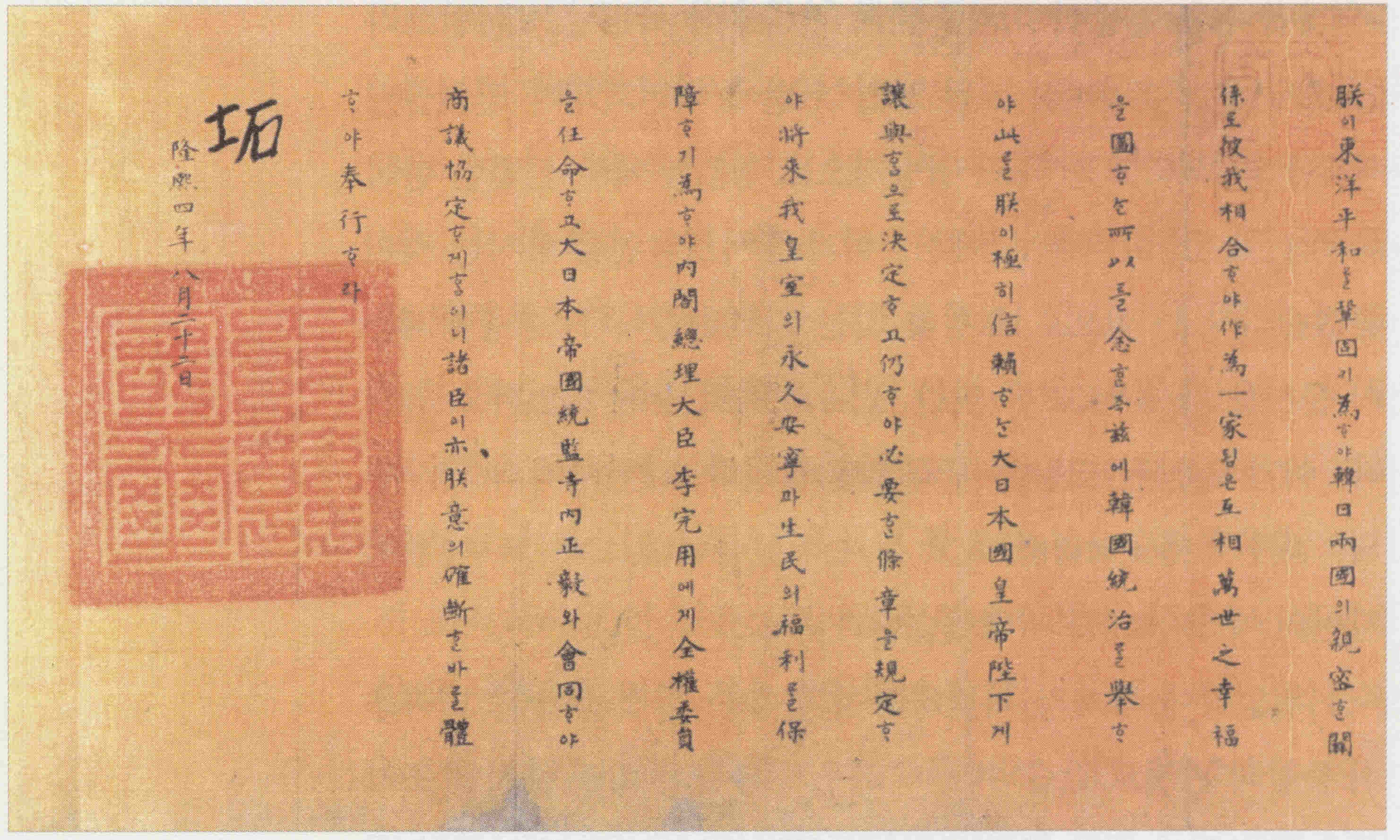

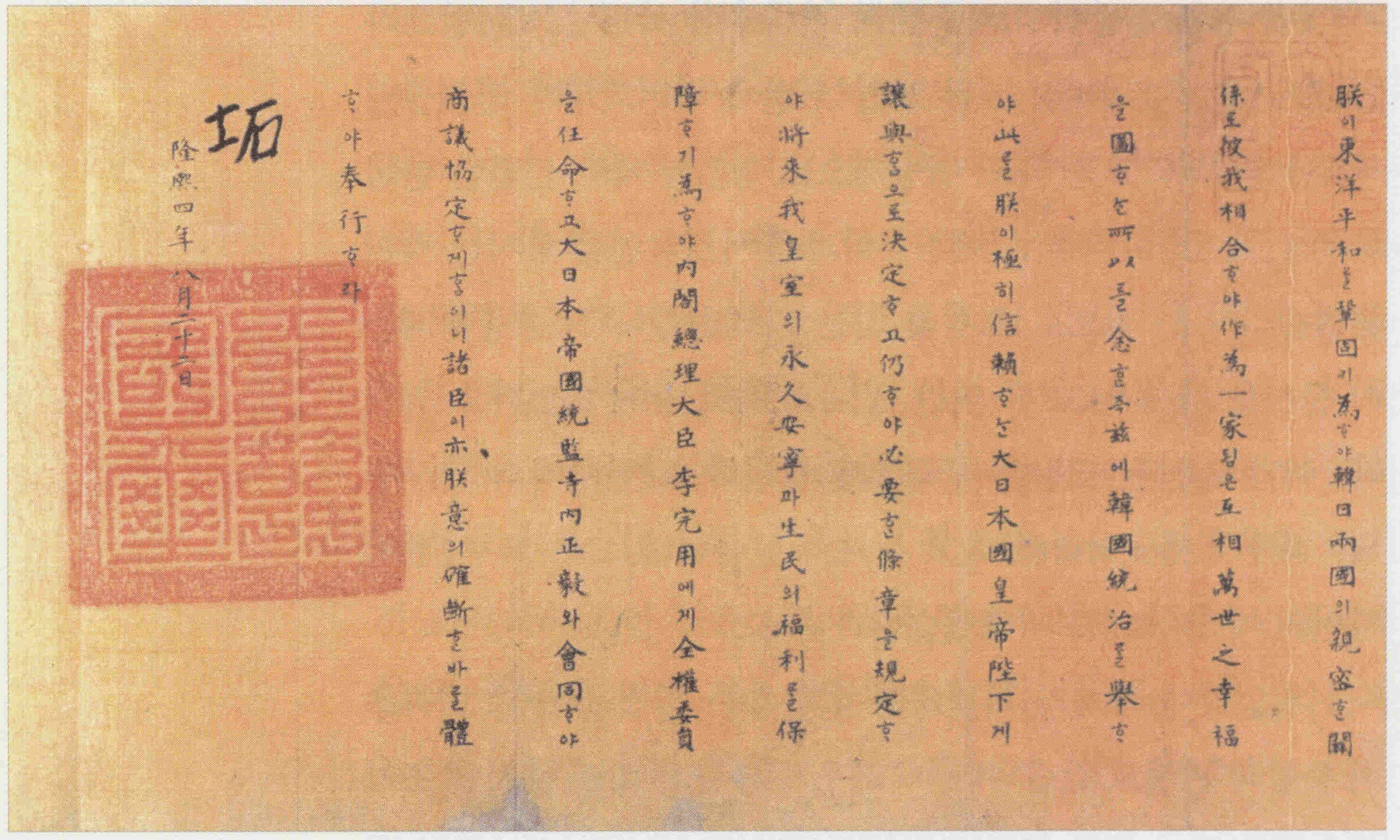

3. 한일 병합 조약 전문

대한제국 황제와 일본국 황제는 두 나라 사이의 특별히 친밀한 관계를 고려하여 상호 행복을 증진시키며 동양의 평화를 영구히 확보하고자 하며, 이 목적을 달성하고자 하면 대한제국을 일본국에 병합하는 것이 낫다는 것을 확신하고 이에 두 나라 사이에 합병 조약을 체결하기로 결정하였다.

이를 위하여 대한제국 황제는 내각 총리 대신 이완용을, 일본 황제 폐하는 통감인 자작 사내정의를 각각 그 전권 위원으로 임명하는 동시에 위의 전권 위원들이 공동으로 협의하여 아래에 적은 모든 조항들을 협정하게 한다.

# 대한제국 황제는 한국 전체에 관한 일체 통치권을 완전히 또 영구히 일본 황제 폐하에게 양여함.

# 일본국 황제는 앞 조항에 기재된 양여를 수락하고, 완전히 대한제국을 일본 제국에 병합하는 것을 승락함.

# 일본국 황제는 대한제국 황제, 태황제 폐하, 황태자 전하와 그들의 황후, 황비 및 후손들로 하여금 각기 지위를 응하여 적당한 존칭, 위신과 명예를 누리게 하는 동시에 이것을 유지하는데 충분한 세비를 공급함을 약속함.

# 일본국 황제는 앞 조항 이외에 한국 황족 및 후손에 대해 상당한 명예와 대우를 누리게 하고, 또 이를 유지하기에 필요한 자금을 공여함을 약속함.

# 일본국 황제는 공로가 있는 대한제국인으로서 특별히 표창하는 것이 적당하다고 인정되는 경우에 대하여 영예 작위를 주는 동시에 은금을 줌.

# 일본국 정부는 앞에 기록된 병합의 결과로 완전히 대한제국의 시정을 위임하여 해당 지역에 시행할 법규를 준수하는 대한제국인의 신체 및 재산에 대하여 전적인 보호를 제공하고 또 그 복리의 증진을 도모함.

# 일본국 정부는 성의충실히 새 제도를 존중하는 한국인으로 적당한 자금이 있는 자를 사정이 허락하는 범위에서 한국에 있는 제국 관리에 등용함.

본 조약은 대한제국 황제와 일본 황제의 재가를 받은 것이므로 공포일로부터 이를 시행함.

위 증거로 삼아 양 전권위원은 본 조약에 기명 조인함.

융희 4년 8월 22일 내각총리대신 이완용

메이지 43년 8월 22일 통감 자작 데라우치 마사타케

이 조약은 1910년 8월 29일 공포되어(그리고 효력을 발생하여) 공식적으로 일본의 한국 지배 시대를 시작하였다. 이 조약에는 8개의 조항이 있었는데, 첫 번째 조항은 다음과 같다. "대한제국 황제 폐하는 조선 전토에 대한 모든 주권을 일본 천황 폐하에게 완전하고 영구적으로 양도한다."[3]

고종은 나중에 이 조약을 "늑약"(늑약|勒約한국어, 강압적인 조약)이라고 불렀다.[3] "조약"(조약|條約한국어) 대신 사용된 이러한 대체 용어는 한국인들이 일본에 의해 이 조약을 받아들이도록 강요당했다는 것을 의미한다. "경술국치"(경술국치|庚戌國恥한국어, 경술년의 국치)와 "국치일"(국치일|國恥日한국어)과 같은 용어도 한국에서 이 조약 공포의 연도와 날짜를 가리키는 데 사용된다.[4]

; 칙유[15] (번역)

: 황제가 이르기를, 나는 덕이 부족하여 어려운 큰 업을 이어받아 즉위한 이후 오늘에 이르기까지, 혁신 정령에 관하여 받들어 따르고 시험해 보았으나, 아직 이루지 못하였으나, 옛날부터 약하고 병들어 쇠약해지고 궁핍하여 극에 달하여, 날마다 회복할 방책을 바랄 수 없고, 밤낮으로 걱정하며 앞날의 대책을 몰라 괴로워하였다.

: 이에 맡겨진 일이 더욱 어지러워지고 심해져서, 결국 수습할 수 없게 될까 두려워, 차라리 큰 책임을 다른 사람에게 맡겨 완전한 방법과 혁신적인 공효를 거두는 것이 나을 것이다. 그러므로 나는 이에 깜짝 놀라 스스로 반성하고, 냉철히 판단하여, 여기에 한국의 통치권을 예전부터 친밀히 믿고 의지해 온 이웃나라 일본국 황제 폐하에게 양여하여, 밖으로는 동양의 평화를 굳건히 하고, 안으로는 팔도 백성의 생활을 보전하고자 한다.

: 너희 크고 작은 신민들은, 나라의 형세와 시대의 형편을 깊이 살피고, 소란 피우지 말고 각자 제 할 일에 안주하여, 일본 제국의 문명적인 새 정치에 순종하고, 행복을 함께 누리도록 하라.

: 내가 오늘 이러한 결정을 내린 것은, 너희 모든 백성을 잊은 것이 아니고, 오로지 너희 모든 백성을 구하고 살리려는 지극한 뜻에서 나온 것이다. 너희 신민들은 나의 이러한 뜻을 잘 헤아려라.

: 융희 4년 8월 29일 어새[16]

4. 조약 체결 직후

(원본 소스가 비어있어 내용을 작성할 수 없습니다.)

4. 1. 왕정에서 입헌군주제로의 형식적 전환

1900년 대한제국에서 귀족원이 부활하였으나, 1910년 일제의 강점으로 영구히 폐지된다.[26] 당시 귀족원은 왕의 외척이나 과거에 합격하지 못한 먼 친척들에게 직함을 주기 위한 형식적인 기관이었다.[26] 반면, 1890년 의회를 개설한 일본은 1892년 중의원을 해산하고 선거에 간섭하기도 했지만,[27] 입헌군주제 국가였다.[28]4. 2. 제한적 기본권 보장

일본에서는 1889년에 흠정(欽定) 대일본제국헌법이 공포되었다.[29] 이에 따라 제한적이지만 헌법이 규정하는 범위 내에서 종교, 직업, 언론 등의 자유라는 국민의 권리가 인정되었다.[29] 시민혁명이 철저하게 수행되지 못한 나라의 체제 하에서는 자연법 사상이 부정되고 실정법 위주의 법사상, 법실증주의(法實證主義)로 대체되며, 천부인권과 저항권은 부정된다.[30]종교에 대해서는 1889년 2월 발표된 《제국헌법》 제28조에서 “일본 신민(臣民)은 안녕 질서를 방해하지 않고 의무에 어긋나지 않는 한에서 신앙의 자유를 갖는다”고 규정하여 제한적 범위에서만 신앙의 자유를 허용하고 있었다.[31]

고려대학교의 전신인 보성전문학교는 대한제국 고종의 재정적 후원을 받아 설립되었으나 운영난을 겪다가 1910년 12월 천도교 측에 인수된다.[32]

5. 대한민국과 일본의 조약 무효 재확인

1965년 6월 22일, 대한민국과 일본은 한일기본조약을 통해 대한제국과 일본 제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 재확인하였다.[33] 그러나 이 조약의 해석에 있어 양국은 서로 다른 입장을 보였다. 대한민국은 조약 체결 당시부터 해당 조약들이 원천적으로 무효라는 입장을 견지한 반면, 일본은 1965년 시점에서야 비로소 무효가 되었다는 주장을 펼쳤다.[34] 이후 2018년 10월 30일, 대한민국 대법원은 한일병합조약이 원천 무효임을 확인함과 동시에, 강제징용 피해자들이 일본 기업을 상대로 제기한 손해 배상 청구권을 인정하는 판결을 내렸다.[35]

6. 조약의 불법성 논란

1910년 8월 29일 공포된 한일병합조약은 대한제국을 일본 제국에 강제 병합시킨 조약으로, 이 조약의 불법성 논란은 현재까지도 지속되고 있다.

일본 제국은 1909년 7월 6일 내각회의에서 이미 병탄 방침을 확정하고, 일진회 등을 통해 '병합청원' 시나리오를 준비하는 등 치밀하게 계획을 진행했다.[23] 이완용은 송병준과의 경쟁에서 밀리지 않고 병탄의 주역이 되기 위해 일본 제국과 적극적으로 협상했다.

일본 제국은 조약 체결에 반대하는 움직임을 억누르기 위해 군대를 서울로 이동시켰고, 8월 22일 창덕궁 흥복헌[25]에서 열린 어전회의에서 이용직을 제외한 8명의 대신들은 조약 체결에 찬성했다.[24] 이들은 이후 조선귀족 작위를 받는 등 일본 제국으로부터 혜택을 받았다.

고종은 이 조약을 강압적인 "늑약"(늑약|勒約한국어)이라고 불렀으며,[3] "경술국치"(경술국치|庚戌國恥한국어)와 같은 용어가 이 사건을 지칭하는 데 사용된다.[4] 영국은 영일동맹을 통해, 미국은 가쓰라-태프트 밀약을 통해 일본의 한국 병합을 묵인했다.

이 조약의 법적 효력은 대한민국 임시정부와 대한민국 정부에 의해 지속적으로 문제 제기되었다. 순종 황제가 서명을 거부하고 이완용 등이 대신 서명한 점은 1965년 한일기본조약 협상에서 큰 논쟁거리가 되었다. 결국 한일기본조약 제2조에서 "1910년 8월 22일 이전에 체결된 모든 조약 또는 협정은 이미 무효임을 확인한다"는 문구가 포함되었다.[6]

2001년 하버드 대학교에서 열린 학술회의에서는 한국 병합의 합법성에 대한 다양한 견해가 제시되었다.[7] 더비대학교의 안토니 카티(Anthony Carty) 교수는 당시 국제법 상황에서 합법/불법을 판단하기 어렵다고 언급했고,[8] 코네티컷 대학교의 알렉시스 더든(Alexis Dudden) 교수는 일본이 국제법을 신중히 연구하여 적용했다고 주장했다.[8][10]

2010년에는 한국 국회의원들과 한일 양국 종교, 시민단체들이 조약의 무효를 주장하는 공동 성명을 발표하기도 했다.[12][13][14] 그러나 세계적으로는 이 조약이 당시 국제법상 합법이었다는 견해가 다수이며, 불법론은 대한민국과 조선민주주의인민공화국을 제외한 국가에서는 소수 의견이다.

6. 1. 불법론 (대한민국)

대부분의 대한민국 법학자들은 한일 병탄 조약이 불법이라고 주장한다. 이들은 조약에 순종 황제의 최종 승인 절차에 결정적인 결함이 있다고 본다. 즉, 이완용에게 전권을 위임한다는 순종의 위임장은 강제로 받아낼 수 있었으나, 가장 중요한 최종 비준 절차가 생략되었다는 것이다.

불법론의 근거는 조약문 안에 있다. 제8조에는 '양국 황제의 결재를 받았다'라고 적혀 있으나, 조약문의 어떤 내용도 최종 비준 이전에는 효력을 발휘할 수 없다는 점을 고려하면 재가 사실을 미리 명시하는 것은 상식 밖의 일이다.

또한 병탄을 최종적으로 알리는 조칙에 옥새는 찍혀 있지만 순종의 서명이 빠져 있다. 조칙이 성립하려면 옥새와 함께 서명이 들어가야 하는데, 결국 한일 병탄 조약이 불법이라는 것은 옥새와 그에 따르는 의전절차가 무시되었다는 것을 통해서도 입증할 수 있다.

서울대학교 국사학과 이태진 교수는 “한일합방조약을 알리는 황제의 칙유가 일본정부에 의해 작성됐으며, 순종이 이에 대한 서명을 거부했거나 하지 않은 사실이 자료로 확인됐다”고 주장했다.[36]

이 교수는 8월 29일 공포된 황제칙유에 대한국새가 아닌 1907년 7월, 고종황제 강제 퇴위 때 일본이 빼앗아간 칙명지보가 찍혀 있다는 점을 근거로 들었다. 국가 간 조약에는 국새가 찍혀야 하는데, 칙명지보는 행정 결제용 옥새이기 때문에 순종의 정식 재가가 이루어졌다고 보기 힘들다는 것이다. 또, 1907년 11월 이후 황제의 조칙문에 날인해온 황제의 서명 ‘척(坧)’(순종의 이름)이 빠져 있는 점도 지적했다. 당시 순종은 일본 제국 측의 병탄에 직면해 전권위원위임장에는 국새를 찍고 서명할 수밖에 없었으나 마지막 비준 절차에 해당하는 칙유 서명은 완강히 거부했다.

이태진 교수는 “한일강제합방조약의 법적 결함은 결국 국제법상으로만 보아도 조약 불성립론을 입증하며, 1910년 이후 한국과 일본의 관계는 식민 통치도 아니고 일본이 한국을 불법적으로 강점한 상태”라고 주장한다.[36]

1965년 한일기본조약(대한민국과 일본국 간의 기본 관계에 관한 조약) 제2조는 이 조약의 불법성을 시사하는데, 이는 평화 조약을 새로 맺는 시점에 무효화된 것이 아니라 조약 체결 당시부터 원천 무효라고 주장한다.

6. 2. 합법론 (일본)

대부분의 일본 법학자들은 한일 병합 조약이 합법적이라고 주장한다. 그들은 '조약문 자체에 형식적인 문제가 없으며, 국제법상 조약의 요건을 충족한다'는 점을 주요 근거로 제시한다.[37] 일본 제국은 을사조약의 부당함을 의식하여 한일병합조약에는 위임장, 조약문, 황제의 조칙 등 형식적인 문서들을 갖추었으므로, 한일 병합은 합법적이라는 것이 주된 견해이다.조약법에 관한 빈 협약은 1980년에 발효되었기 때문에, 이를 근거로 한일 병합 조약의 무효를 주장하는 것은 소급 적용에 해당되어 불가능하다는 주장도 있다. 또한 당시 제국주의적 침략, 국가 지도자에 대한 매수 및 위협이 만연했던 시대 상황을 고려하면, 국제관습법 위반으로 보기 어렵다는 주장도 제기된다.

1965년 한일기본조약 제2조는 한일 병합 조약의 불법성을 시사하지만, 일본은 이를 근거로 조약 체결 당시부터 무효가 아니라 평화 조약을 맺는 시점부터 무효화된 것이라고 주장한다.

더비대학교의 안토니 카티(Anthony Carty) 교수는 "제국주의가 최고조에 달했던 당시에는 특정 조약의 합법성/불법성을 판단할 만한 충분한 국제법을 찾기 어렵다"고 말했다.[8] 코네티컷 대학교의 알렉시스 더든(Alexis Dudden) 교수는 일본 정책 결정자들이 한국을 합법적으로 병합하기 위해 국제법을 신중하게 연구하고 적용했다고 주장한다.[8][10]

2001년 하버드 대학교에서 한국국제교류재단의 지원을 받아 개최된 학술회의("한국 병합에 대한 역사적 및 국제법적 관점에서의 재고찰")에서는 한국 병합의 합법성에 대한 논의가 이루어졌다.[7] 이 회의에는 한국, 조선민주주의인민공화국, 일본, 미국, 영국, 독일, 캐나다의 역사 및 국제법 학자들이 참여했다. 김무라 칸(Kan Kimura)에 따르면, 이 회의의 주요 결과는 한국의 병합 불법 주장이 국제법 전문가를 포함한 참가 서구 학자들에 의해 기각되었다는 것이다.[8]

케임브리지대학교의 J. 크로포드 교수(국제법)는 "스스로 살아갈 수 없는 국가에 대해 주변 국가가 국제 질서의 관점에서 그 국가를 병합하는 것은 당시 흔히 있던 일이며, 한일 병합 조약은 국제법상 불법이 아니었다"라고 주장했다. 또한 강제성 문제에 대해서도 "강제되었으므로 불법이라는 주장은 제1차 세계 대전(1914년-1918년) 이후의 것이며 당시에는 문제가 되지 않았다"라고 반박했다.

7. 최근 상황

2010년 5월 10일, 한일 강제병탄 100주년을 맞아 한국의 대표 지식인 109명은 서울특별시 중구 프레스센터에서, 일본 지식인 105명은 도쿄 일본교육회관에서 각각 기자회견을 열고 ‘한일 병합이 원천무효’라는 내용의 성명을 발표했다.[39]

이들은 “한국병합은 대한제국의 황제로부터 민중에 이르기까지 모든 사람의 격렬한 항의를 군대의 힘으로 짓누르고 실현한 제국주의 행위이며 불의부정(不義不正)한 행위”라며 “조약의 전문(前文)도 거짓이고 본문도 거짓”이라고 밝혔다. 또한 “조약 체결의 절차와 형식에도 중대한 결점과 결함이 보이고 있으며, 한국병합에 이른 과정이 불의부당하듯 한국병합조약도 불의부당하다”라고 지적했다.

성명서에는 한일병탄 조약을 애초부터 불법 무효로 해석한 한국정부의 해석이 맞으며, 한국의 독립운동 역시 불법운동이 아니라는 취지의 내용도 포함됐다.[39]

2010년 6월 23일, 한국 국회의원 75명이 간 나오토 총리에게 한일 병합 조약의 법적 무효화를 제안했고,[12] 7월 6일에는 한국과 일본의 진보적 기독교 단체들이 도쿄의 한국 YMCA 지부에 모여 한일 병합 조약이 부당하다고 공동으로 선언했다.[13] 7월 28일에는 한국과 일본의 지식인 약 1000명이 한일 병합 조약이 애초부터 유효하지 않았다는 내용의 공동 성명을 발표했다.[14]

8. 한국의 식민지화 과정

일본 제국은 1909년 7월 6일 내각회의에서 이미 한국 병탄 방침을 확정해 놓고 있었다. 다만 부작용을 최소화하고 국제적 명분을 얻는 일만 남겨두었다. 일본 제국 정부는 일진회 고문 스기야마 시게마루에게 ‘병합청원’의 시나리오를 준비시키고 있었다. 송병준은 이에 앞서 1909년 2월 일본 제국으로 건너가 매국흥정을 벌였다. 여러 차례 이토 히로부미에게 ‘합병’을 역설한바 있었으나 일본 제국 측의 병탄 계획 때문에 일이 늦어지게 되자 직접 일본 제국으로 건너가서 가쓰라 다로 총리 등 일본 제국의 조야 정객들을 상대로 ‘합병’을 흥정하기에 이른 것이다.[23]

한편 이완용은 송병준의 이런 활동을 눈치채고 통감부 외사국장 고마쓰 미도리와 조선 병탄 문제의 교섭에 나섰다. 이완용은 일본어를 할 줄 모르기 때문에 일본 제국에 유학했던 이인직을 심복 비서로 삼아 미도리와 교섭에 나서도록 했다. 이 무렵 통감부에서는 이완용 내각을 와해시키고 그와 대립 관계에 있던 송병준으로 하여금 내각을 구성하도록 할 것이라는 소문을 퍼뜨리고 있었다. 두 사람의 충성 경쟁을 부추기려는 전술이었다.

송병준 내각이 성립된다면 보복당할 우려가 있을 뿐만 아니라, 합방의 주역을 빼앗길 것을 두려워한 이완용은 “현 내각이 붕괴되어도 그보다 더 친일적인 내각이 나올 수 없다.”면서 자기 휘하의 내각이 조선 합방 조약을 맺을 수 있음을 자진해서 통감부에 알렸다.[5]

이런 시나리오를 연출하면서 일본 제국은 점차 ‘병탄’의 시기가 무르익어가고 있다고 판단, 시게마루를 내세우고 이용구·송병준 등을 이용하여 ‘합방청원서’를 만들도록 부추겼다.[23]

또한 일본 제국은 조약이 누출되어 조약에 반대하는 소요 등이 일어날 것에 대비하여 나남·청진·함흥·대구 등에 주둔한 일본군을 밤을 틈타 서울로 이동시켰다. 조약 체결일인 8월 22일 응원병력과 용산에 주둔한 제2사단이 경비를 섰다.[24]

창덕궁 흥복헌[25]으로 불려온 대신들 중 학부대신 이용직은 조약을 반대하다 쫓겨났고, 이후 이른바 경술국적이라고 불리는 내각총리대신 이완용, 시종원경 윤덕영, 궁내부대신 민병석, 탁지부대신 고영희, 내부대신 박제순, 농상공부대신 조중응, 친위부장관 겸 시종무관장 이병무, 승녕부총관 조민희 8명 친일파 대신은 조약 체결에 찬성, 협조하였다. 이 8명은 한일 병탄 조약 체결 이후 공을 인정받아 조선귀족 작위를 수여받았다.

일본 제국은 다음과 같은 조약 및 협정을 통해 대한제국의 주권을 단계적으로 침탈했다.

참조

[1]

서적

Japanese Assimilation Policies in Colonial Korea, 1910–1945

https://books.google[...]

University of Washington Press

[2]

서적

Japan's International Relations: Politics, Economics, and Security

Google Books

[3]

뉴스

한일합방조약 원천무효

http://newslibrary.n[...]

1995-10-17

[4]

뉴스

'경술국치' 이후 87년 구석구석 파고든 '왜색옷에 왜색춤'

http://newslibrary.n[...]

1997-08-29

[5]

서적

100 Years of Pro-Japanese Politics

동풍

[6]

서적

Japan's Foreign Policy, 1945–2009: The Quest for a Proactive Policy

https://books.google[...]

Brill

[7]

웹사이트

A Reconsideration of the Japanese Annexation of Korea, Conference at Harvard University

https://web.archive.[...]

[8]

웹사이트

第3回韓国併合再検討国際会議 : 「合法・違法」を超えて

https://web.archive.[...]

2002-06-01

[9]

학술지

Asian Yearbook of International Law, Volume 10 (2001–2002)

2006-03-01

[10]

서적

Japan's Colonization of Korea: Discourse and Power

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[11]

웹사이트

네이버 뉴스

http://news.naver.co[...]

[12]

뉴스

"한일병합 무효"..의원75명, 日총리에 건의 ("Japan–Korea Annexation Treaty Is Invalid".. Suggesting To The Japanese PM By 75 Congressmen)

http://www.yonhapnew[...]

2010-06-23

[13]

뉴스

한.일 진보 기독교인 "한국 합병 부당" (Korean and Japanese Progressive Christians "Annexing Korea Was Unjustified")

http://www.yonhapnew[...]

2010-07-06

[14]

뉴스

韓日 지식인 1천명 "한국강제병합 원천무효" (1000 Korean and Japanese Scholars "Japan–Korea Annexation Treaty Is Originally Invalid")

http://www.yonhapnew[...]

2010-07-28

[15]

문서

寺内と李の8月22日付「覚書」に関する記述

[16]

서적

日韓共鳴二千年史

[17]

문서

併合条約無効論に関する記述

[18]

서적

東アジア「反日」トライアングル

文春新書

[19]

뉴스

産経新聞

2001-11-27

[20]

서적

韓国・北朝鮮の嘘を見極める

文春新書

[21]

서적

친일파는 살아있다

책보세

[22]

서적

한국사 새로보기

풀빛

[23]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

[24]

서적

실록 친일파

돌베개

1991-02-01

[25]

뉴스

경술국치 조약체결 100주년 - 망국의 치욕 감내했던 흥복헌… 슬픈 역사만 오롯이

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

2010-08-20

[26]

웹인용

지돈녕부사 (知敦寧府事)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-29

[27]

웹인용

근대 > 겐요샤[玄洋社]

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-29

[28]

웹인용

3차 교육과정 > 고등학교 세계사(1979) > Ⅴ. 동양 사회의 변천 > 2. 근대화 운동 > (2) 일본의 근대화 > 제국주의의 바탕

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-29

[29]

웹인용

근대 > 메이지 유신

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-04-02

[30]

웹인용

인권 (人權)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-02

[31]

웹인용

근대 > 51권 민족문화의 수호와 발전 > Ⅳ. 종교 > 1. 일제의 종교정책

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-09-17

[32]

웹인용

유형별 > 단체 > 보성 전문학교

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-29

[33]

문서

제2조 내용

[34]

뉴스

‘하토야마-센고쿠’라인 주도…시각차 여전

http://magazine.hank[...]

한국경제매거진

2010-08-23

[35]

웹사이트

대법원 > 재판 > 주요판결

https://www.scourt.g[...]

2019-08-03

[36]

뉴스

비준안된 韓日 강제합방, 국제법상 무효

http://www.donga.com[...]

동아일보

2009-06-18

[37]

뉴스

[Focus] “일본이 고대 한반도를 지배했다는 임나일본부說은 거짓말”

https://www.hankyung[...]

한국경제

2010-03-26

[38]

뉴스

NHK, 日정부 지원 ‘한일강제합방 100주년 특집’ 준비

https://news.naver.c[...]

[39]

뉴스

韓日 지식인 “1910년 한일병합조약 무효”..공동선언

https://news.naver.c[...]

[40]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com