한일기본조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한일기본조약은 1965년 12월 18일 발효된 대한민국과 일본 간의 국교 정상화를 위한 조약이다. 이 조약은 1910년 8월 22일 이전에 체결된 모든 조약 및 협정이 무효임을 확인하고, 대한민국 정부가 한반도의 유일한 합법 정부임을 인정하며, 양국 간의 외교 관계를 수립하는 것을 주요 내용으로 한다. 부속 협정으로는 한일 어업 협정, 재일교포의 법적 지위 및 대우 협정, 한일 청구권 협정, 한일 문화재 및 문화 협력에 관한 협정이 있다. 한일기본조약은 일본의 식민지배 청산 문제, 경제적 문제, 역사 인식 문제 등 다양한 측면에서 논란을 낳았으며, 특히 청구권 협정의 해석을 둘러싸고 한국과 일본 간의 입장 차이가 지속적으로 발생하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1965년 6월 - 제미니 4호

제미니 4호는 1965년 6월에 발사된 미국의 유인 우주 비행으로, 미국 최초의 다일간 우주 비행과 우주 유영을 성공하고, 4일간의 비행 동안 과학 실험을 수행했으며, 아폴로 계획에 기여했다. - 1965년 6월 - 제15회 베를린 국제 영화제

제15회 베를린 국제 영화제는 1965년에 개최되었으며, 장 뤽 고다르의 《알파빌》이 황금곰상을 수상했다. - 한일기본조약 - 강릉 한송사지 석조보살좌상 (국보)

강릉 한송사지 석조보살좌상 (국보)은 고려 시대에 제작되어 한일협정으로 반환된 흰 대리석 보살상으로, 문수보살과 보현보살을 표현한 것으로 추정되며, 한송사 폐사지 조사에서 화강암 대좌가 발견되었다. - 한일기본조약 - 독도 밀약

독도 밀약은 1969년 김종필과 오히라 마사요시 간의 독도 관련 합의로, 독도 영유권 문제 봉인, 어업 및 자원 공동 관리, 역사 교육 및 홍보 자제, 분쟁 발생 시 협의 등의 내용을 담고 있으며, 한일 관계 개선을 위한 시도로 평가받지만 영유권 문제 해결 유보라는 비판도 있다. - 1965년 체결된 조약 - 합병 조약

합병 조약은 유럽 경제 공동체, 유럽 원자력 공동체, 유럽 석탄 철강 공동체의 집행 기관을 유럽 위원회로 통합하여 행정 효율성을 높이고 정책 결정 과정을 간소화했으며, 예산 통합을 통해 유럽 통합의 구조적 진화를 이끌었다. - 1965년 체결된 조약 - 독도 밀약

독도 밀약은 1969년 김종필과 오히라 마사요시 간의 독도 관련 합의로, 독도 영유권 문제 봉인, 어업 및 자원 공동 관리, 역사 교육 및 홍보 자제, 분쟁 발생 시 협의 등의 내용을 담고 있으며, 한일 관계 개선을 위한 시도로 평가받지만 영유권 문제 해결 유보라는 비판도 있다.

2. 배경

1951년 10월부터 1965년 6월까지 한국과 일본 간에 외교 관계 정상화를 위해 개최된 일련의 양자 회담은 "한일 회담"으로 불리며, 이 회담의 결과로 한일기본조약이 체결되었다. 14년 동안 총 7차례의 회담이 열렸다.

샌프란시스코 강화조약으로 대부분의 나라는 전쟁피해에 대해 배상청구권을 포기했으나, 인도네시아(국회 비준 부결), 필리핀과 남베트남(배상청구권 유지), 중화인민공화국, 조선민주주의인민공화국, 대한민국(조약에 초대받지 못함) 등과의 협상 문제가 남았다. 일본은 1955년부터 1959년에 걸쳐 미얀마, 인도네시아, 필리핀, 남베트남에 대해 보상했고, 이 네 나라 외에는 경제 협력으로 대신했다.

일본은 공산 진영 방파제 역할 및 경제적 이익을 위해 한국과의 수교가 필요했다. 이에 따라 보상이나 배상 대신 독립축하금 명목으로 10년에 걸쳐 연 3000만달러 상당의 일본 인력과 생산물을 제공하여 한국 시장에 진출했다. 무상 공여 3억달러는 10년간 연 3000만달러를 일본 기업의 생산품과 인력으로 제공하는 방식이었고, 유상 차관도 같은 방식으로 제공되었다.[91]

1953년 10월 일본 측 수석대표 구보타 간이치로(久保田貫一郎)의 "일본 식민지배 유익, 포츠담 선언은 연합국의 히스테리적 반응" 발언으로 국교정상화 논의가 결렬되었다.[93] 이후 발언은 취소되었고, 5·16 군사 정변으로 박정희 정부가 들어서면서 한일 국교정상화 논의가 재개되었다.[92]

한국은 샌프란시스코 강화 조약 서명국이 아니어서 일본 배상을 규정한 14조 혜택을 받을 자격이 없었지만, 조약 21조에 따라 재산 및 청구권 정리를 명시한 4조 적용 권한을 가졌다.[2]

1910년 한일 병합 조약은 "이미 무효"로 확인되었고, 양국 국교 회복, 대한민국 정부가 한반도에서 "유일한 합법 정부"임이 합의되었다. 일본은 한반도에 남긴 인프라·자산·권리를 포기하고, 당시 한국 국가 예산 2년 분 이상 자금을 제공하여 한일 국교 수립, 경제 협력, 양국 간 청구권의 완전하고 최종적인 해결, 한일 관계 정상화 등에 합의했다. 냉전 배경 속 미국 중재로 체결되었으며, 조선민주주의인민공화국은 본 조약을 "무효"라고 주장한다. 일본은 한국에 10년 동안 무상 3억달러, 유상 2억달러 총 5억달러 자금 제공 및 상호 청구권 포기에 합의했고(한일 청구권 협정), 최종적으로 약 11억달러 경제 원조를 실시했다. 한국은 일본의 청구권 자금 원조금과 한국 전쟁 후 1954년부터 1970년까지 미국의 무상 지원 18.765억달러, 10억달러 이상 베트남 전쟁 특수 등으로 경제 발전을 이룩했다.[22]

1974년 노벨 평화상 수상 연설에서 사토 에이사쿠는 "평등과 상호 이익, 가까운 이웃과의 우정"을 한일 기본 관계 조약 협상의 중요 측면으로 언급했다.[3]

한일 회담은 일한 병합으로 소멸했던 외교 협상 회복 방식,[37] 이승만 라인 이후 한국이 점거한 독도(다케시마) 어업권 문제, 전후 보상(배상), 일본 체류 한국인 체류 자격 및 북한 귀환 지원 사업 문제, 역사 인식, 문화재 반환 문제 등을 포함했고, 이승만 대통령의 대일 태도로 예비 협상 단계부터 紛糾했다.[44] 그러나 미국의 희망과 냉전 하 안보를 위해 합의에 이르렀다.[29] 한국은 “전쟁 국가”, 일본은 “기지 국가”였다.[29]

2018년 10월, 대한민국 대법원은 미쓰비시중공업에 강제 노역 피해자 배상 판결을 내렸으나, 일본은 1965년 조약으로 해결되었다고 주장하며 불응했다. 일본 정부는 2021년 1월 한국인 위안부('강제 성노예') 관련 판결과 함께 1965년 조약 위반이라고 주장한다.[4]

한일 기본 조약으로 일본에게 받은 자금(당시 5억달러)은 무상 원조 3억달러 포함 경제 개발 자금에 충당되었고, 2014년 한국에서 보상 요구 소송이 있었지만,[23] 한일 청구권 협정 자금의 산업 육성, 인프라 정비 목적 사용은 "법률에 따른 불법 행위 아님"으로 원고 기각/패소했다.[24][25] 단, 책임 기업에 대한 개인 청구권은 유효하여 배상 요구 인정 판결이 2012년, 2018년 대한민국 대법원에서 나왔다.[26][27][28]

2. 1. 샌프란시스코 강화조약과 한일 관계

한국전쟁이 한창이던 1951년 9월 미국과 일본은 샌프란시스코 강화조약을 체결하여 양국이 동맹 관계에 들어설 수 있는 기반을 마련하였다. 미국은 강화조약을 통해 냉전에서 소련을 비롯한 공산주의 국가를 견제하는 전략적 요충지를 확보하고자 하였다. 일본은 이를 통해 피점령 상태에서 벗어나 서방 세계의 일원이 되는 계기를 마련하게 되었다. 그러나 일본의 침략으로 인해 피해를 입은 아시아 각국이 반발하는 가운데 이루어진 연합국과 일본만의 강화조약 비준은 전후 보상 문제 해결 및 아시아 각국과 일본 간의 국교 정상화 문제를 덮어둠으로써 이후 외교적 분쟁의 원인이 되었다.[90] 전승국으로 인정받지 못한 조선민주주의인민공화국과 대한민국은 강화 조약에 초대조차 받지 못하였으며, 소련, 폴란드, 체코슬로바키아 등은 조약 자체를 거부하였고, 인도네시아, 필리핀 등은 강화조약과 별도로 배상 협상이 진행되어야 한다고 주장하였다.1949년 3월, 한국 정부는 ‘대일배상요구조서’에서 일본이 조선에 남긴 현물 반환 이외에 210억달러의 배상을 요구할 수 있다고 산정했다.[29] 한국 정부는 “일본이 한국에 210억달러(당시 환율) + 각종 현물 반환을 할 것”을 내용으로 하는 대일배상요구를 연합국군 최고사령관 총사령부에 제출했다.

1951년 1월 26일, 이승만 대통령은 “대일강화회의에 대한 한국 정부의 방침”을 발표하고 샌프란시스코 강화회의 참가 희망을 표명했다.[29] 또한, 한국은 일본과의 평화조약(샌프란시스코 강화조약) 체결 시에도 전승국(연합국[30])으로서 서명 참가를 미국 국무부에 요구했으나, 미국과 영국에 의해 거부되었다.[47][35] 일본도 “만약 한국이 서명하면 100만 명의 재일조선인이 연합국인으로서 보상을 받을 권리를 획득하게 된다”며 반대했고, 미국도 일본의 견해를 받아들였다.[29]

1951년 7월 9일, 존 포스터 덜레스 국무장관 고문은 양 주미 한국대사에게 “일본과 전쟁 상태에 있고, 1942년 1월 연합국 공동 선언 서명국인 국가만이 조약에 서명하므로, 한국 정부는 조약 서명국이 될 수 없다”고 말했다.[47] 양 주미 한국대사는 “대한민국 임시정부는 제2차 세계대전 이전 수년 전부터 일본과 전쟁 상태에 있었다”고 반박했다.[47] 미국은 “한국은 대전 중 실질적으로 일본의 일부로서 일본 군사력에 기여했다”는 이유로 한국을 대일평화조약 서명국에서 제외했다.[47]

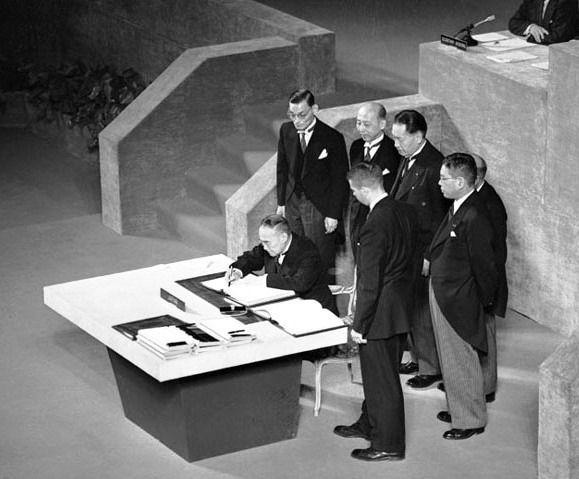

결국, 1951년 9월 8일 일본과의 평화조약 조인식에 한국의 참가는 허용되지 않았다.[47]

1951년 7월경부터 미국 정부의 주도로 한일 협상이 진행되었으며, 당시 이승만 대통령이 한국을 “승전국”으로서 샌프란시스코 강화조약에 참가하고자 했으나, 제2차 세계 대전 당시 이미 조선반도가 일본의 지배하에 있었고, 일본과 교전 관계가 아니었기에 “승전국”으로 다룰 근거가 없다는 이유로 미국과 영국을 비롯한 연합국으로부터 거부당해 “당사국”이 될 수 없었다.[35]

1951년 9월 일본국과의 평화조약 조인 후, 샌프란시스코 강화회의에 참가할 수 없었던 이승만 대통령은 일본 정부와의 직접 대화를 희망했고, 미국의 중재로 한일 양국은 국교 정상화 협상을 위해 1951년 10월 20일에 예비회담을 시작했다.[47][35][34]

2. 2. 미국의 동아시아 전략과 한일 국교 정상화

미국은 1940년대부터 일본을 중심으로 한 아시아 지역 경제 블록 형성을 기획하고 있었다. 소련을 비롯한 공산주의 국가와의 대결이 본격화되자 미국은 일본이 갖는 전략적 가치에도 주목하여 군사·경제적인 블록화를 시도하였다. 미국은 1950년 1월 26일 한미군사원조협정을 체결하였고, 한국전쟁 이듬해인 1951년에는 샌프란시스코 강화조약에 이어 9월 8일 미일안전보장조약을 체결하여 한·미·일 동맹 체제를 구축하였다. 미국은 대한민국과 일본의 외교 정상화를 원했으나 이승만 정부의 반일주의적 성향 때문에 성과를 거둘 수 없었다.[92]2. 3. 이승만 정부와 일본의 갈등

1951년 10월 연합군 최고사령부(GHQ) 외교국장 시볼트는 재일조선인의 법적 지위를 한국과 협상하도록 지시했다. 그러나 1952년 한국 정부는 인접 해양에 대한 주권 선언을 발표하고 이를 어기는 일본 선박을 나포하기 시작하였다.[92] 이후 계속된 협상에서 한일 양국은 첨예하게 대립하여 합의점을 찾을 수 없었다. 1952년 한국의 배상요구액이 클 것을 우려한 일본 측은 오히려 한국이 식민지 시대 일본인의 사유재산에 대해 보상해야 한다는 이른바 역청구권을 주장하였다. 1953년 10월 열린 회담에서 일본 측 수석대표인 구보타 간이치로(久保田貫一郎)는 "일본의 식민지배가 한국에 유익한 것이었으며 포츠담 선언은 연합국의 히스테리적인 반응"이라고 발언하여 국교정상화 논의는 사실상 결렬되었다.[93]3. 경과

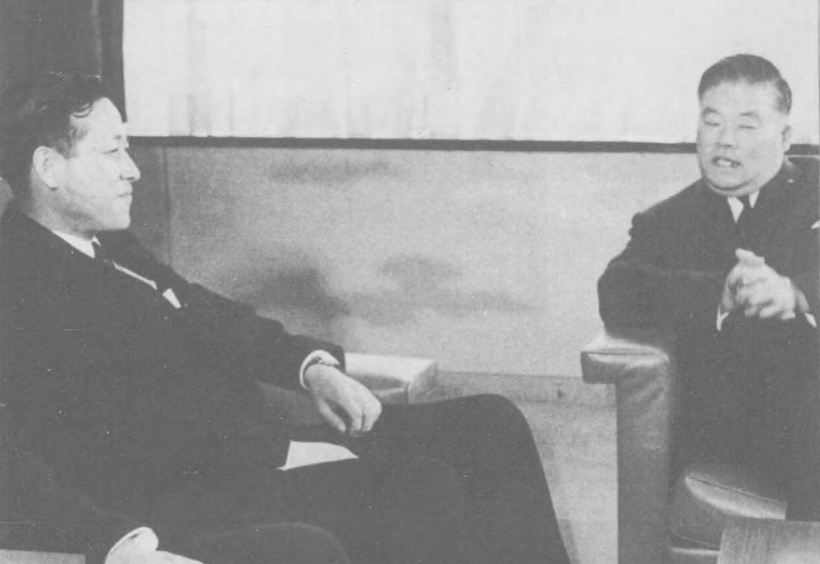

5·16 군사 정변으로 박정희 정권이 들어서자 당시 일본 총리였던 이케다 하야토는 즉각 한국의 신정부를 지지한다는 의사를 표명하였다. 1961년 11월 22일 박정희는 일본을 방문하여 이케다를 만나 "맨주먹으로 황폐한 조국을 이끌어 보겠다는 의욕만은 왕성하다"며 협조를 요청했다.

1962년 중앙정보부장 김종필은 오히라 마사요시 외무장관을 만나 협상 내용을 합의하였다. 이 협상 내용은 "김-오히라 메모"로 불린다. 후일 김종필은 "내가 이완용 소리를 들어도 그 길밖에는 없다고 생각했다. 조금 적은 액수이더라도 빨리 공장을 세우고 기술을 배웠기 때문에 우리 경제성장이 빠르지 않았느냐. 후회하지 않는다"고 회고했다.[94]

김종필과 오히라의 회동 이후, 1962년 케네디와 이케다의 회담, 1963년 11월 존슨과 박정희의 회담 등을 통하여 한일 간 외교 관계 내용이 정리되었다. 1964년 미국은 러스크 국무장관과 극동문제담당차관 등을 한국에 방문시켜 일본과 한국의 조속한 수교를 지지한다는 성명을 발표하였다.[92]

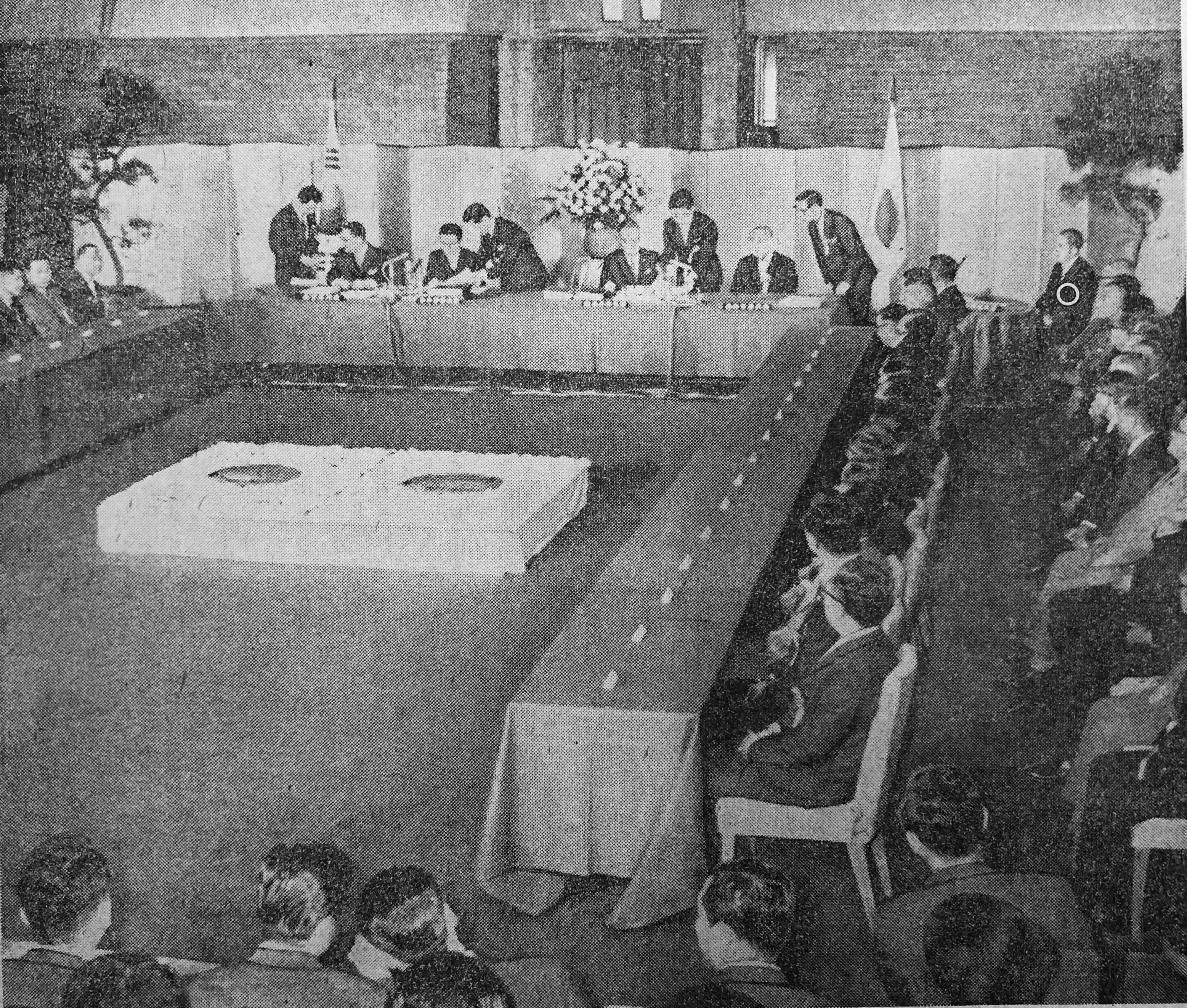

1964년 1월부터 한국에서는 한일협상을 반대하는 주장이 나오기 시작하였다. 3월에는 5·16 이후 없었던 학생 시위가 시작되었다. 굴욕적인 한일회담을 반대한다는 학생 시위는 6월 3일 절정을 이루어 6·3 한일협정 반대운동이 일어났다. 박정희 정권은 비상계엄을 선포하여 반대 목소리를 탄압하고 회담을 계속하여 1965년 2월에는 기본조약이, 4월에는 어업협정이 가조인되었다. 1965년 6월 22일 한일기본조약이 정식으로 조인되었으며, 8월 14일 대한민국에서는 여당 단독으로 국회가 열려 한일기본조약을 비준하였다.[96] 1965년 12월 18일, 1905년 을사늑약(을사보호조약)을 체결한 지 60년 만에 다시 한일협정이 이루어지게 되었다.[97]

3. 1. 박정희 정부의 등장과 한일 협상 재개

5·16 군사 정변으로 박정희 정부가 들어서자 한국과 일본의 국교정상화 논의가 다시 시작되었다. 당시 일본 총리였던 이케다 하야토는 즉각 한국의 신정부를 지지한다는 의사를 표명하였다.[94] 1961년 11월 22일 박정희는 일본을 방문하여 이케다를 만나 "맨주먹으로 황폐한 조국을 이끌어 보겠다는 의욕만은 왕성하다"며 협조를 요청했다.[94]

1962년 중앙정보부장 김종필은 외무장관 오히라 마사요시를 만나 협상의 내용을 합의하였다. 이 협상 내용은 "김-오히라 메모"(김·오히라 메모한국어)로 불린다.[94]

후일 김종필은 "내가 이완용이 소리를 들어도 그 길밖에는 없다고 생각했다. 조금 적은 액수이더라도 빨리 공장을 세우고 기술을 배웠기 때문에 우리 경제성장이 빠르지 않았느냐. 후회하지 않는다"고 회고했다.[94]

1962년 10월과 11월에 오히라 마사요시 외무대신과 김종필 대한민국 중앙정보부(KCIA, 현 대한민국 국가정보원) 부장 간의 외무장관 회담이 열렸다.[44] 회담에서 한국 측은 타협 금액으로 6억달러를, 일본은 1.5억달러를 제시했고, 미국의 중재로 3억~3.5억 달러로 좁혀졌다.[44]

10월 21일 회담에서 오히라 외무대신은 3억달러, 연 2500만달러씩 12년간 지급하는 방안을 제시했고, 이 연 2500만달러에 대해 일본이 필리핀, 인도네시아, 베트남, 태국, 버마, 대만에 매년 7600만달러를 배상금으로 지급해왔는데, 그중 가장 많은 금액이 필리핀의 2500만달러라고 설명했다.[43] 김종필은 필리핀이 2500만달러를 받는다고 해서 한국도 그에 따라야 할 필요는 없으며, 필리핀의 경우와 한국의 경우는 다르다고 말했고, 또 12년은 너무 길다고 말했다.[43] 오히라 외무대신은 국회와 국민을 합리적으로 설득하기 위해 독립 축하금 등의 명목을 추가하거나, 청구권에 대해서도 왜 한국에 주어야 하는가 하는 국민의 목소리가 있어 6억달러는 도저히 불가능하다고 답했다.[43]

10월 22일 이케다 총리와 김종필의 회담에서 이케다 총리는 법적 근거에 기반한 순수한 배상금은 아무리 후하게 계산해도 7000만달러이며, 상당한 고려를 통해 1.5억달러 또는 그 이상을 제시했다.[43]

11월 11일 회담에서 무상 3억달러, 유상 2억달러, 민간 차관 1억달러 이상이라는 조건이 제시되었고, 오히라 외무대신이 40분간 고심한 끝에 합의하고, 합의 내용을 메모하여 김종필에게 건넸다. 이 메모는 “김·오히라 메모”(김·오히라 메모한국어)라고 불린다.[43]

'''"김-오히라 메모"'''의 내용은 다음과 같다.[95]

국가재건최고회의 의장 박정희가 1961년 11월 11일에 방일하여 이케다 하야토와 회담하였고, 박정희는 청구권 문제는 배상적 성격이 아닌 법적 근거를 갖는 것에 한정한다고 밝혔다. 이케다 수상 또한 법적 근거가 확실한 것에 대해서는 청구권으로서 지불하고, 그 외에는 무상 원조, 장기 저리의 차관 원조를 시사하며, 경제 협력 방식에 의한 해결이 제시되었다.[44] 그러나 이것이 보도되자 한국 내에서 박정권이 타협했다는 비판이 제기되어, 박정권은 청구권 문제와 “경제 협력”은 별개의 문제라고 설명했다.[44]

이 한일 정상회담을 계기로, 역사 인식 문제와 독도의 귀속 문제는 “해결하지 않음으로써 해결된 것으로 간주한다”는 것으로 알려진 정·하나 비밀 협약에 의해 보류되었고, 조약 체결에 이르렀다.[45]

3. 2. 김종필-오히라 메모

박정희 정권이 들어선 후, 1962년 중앙정보부장 김종필은 일본 외무장관 오히라 마사요시를 만나 협상 내용을 합의하였다. 이 협상 내용은 "김-오히라 메모"로 불린다. 김종필은 "내가 이완용 소리를 들어도 그 길밖에는 없다고 생각했다"고 회고했다.[94]1962년 10월과 11월에 오히라 마사요시 외무대신과 김종필 대한민국 중앙정보부(KCIA, 현 대한민국 국가정보원) 부장 간의 외무장관 회담이 열렸다.[44] 회담에서 한국 측은 타협 금액으로 6억달러를, 일본은 1.5억달러를 제시했고, 미국의 중재로 3억~3.5억 달러로 좁혀졌다.[44]

10월 21일 회담에서 오히라 외무대신은 3억달러, 연 2500만달러씩 12년간 지급하는 방안을 제시했고, 일본이 필리핀, 인도네시아, 베트남, 태국, 버마, 대만에 매년 7600만달러를 배상금으로 지급해왔는데, 그중 가장 많은 금액이 필리핀의 2500만달러라고 설명했다.[43] 김종필은 필리핀과 한국의 경우는 다르며, 12년은 너무 길다고 말했다.[43] 오히라 외무대신은 6억달러는 불가능하다고 답했다.[43]

10월 22일 이케다 하야토 총리와 김종필의 회담에서 이케다 총리는 법적 근거에 기반한 순수한 배상금은 최대 7000만달러이며, 1.5억달러 이상을 제시했다.[43]

11월 11일 회담에서 무상 3억달러, 유상 2억달러, 민간 차관 1억 달러 이상이라는 조건이 제시되었고, 오히라 외무대신이 합의하고, 합의 내용을 메모하여 김종필에게 건넸다. 이 메모는 “김·오히라 메모”(김·오히라 메모한국어)라고 불린다.[43]

이후 1962년 케네디와 이케다의 회담, 1963년 11월 존슨과 박정희의 회담 등을 통해 한일 간 외교 관계 내용이 정리되었다. 1964년 미국은 러스크 국무장관과 극동문제담당차관 등을 한국에 방문시켜 일본과 한국의 조속한 수교를 지지한다는 성명을 발표하였다.[92]

3. 3. 6·3 한일협정 반대운동과 조약 체결

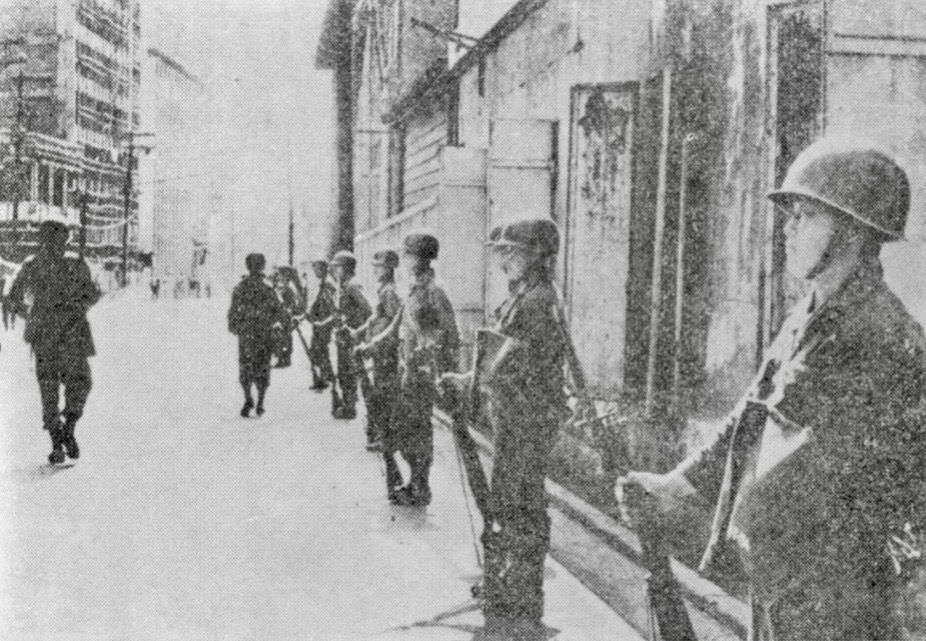

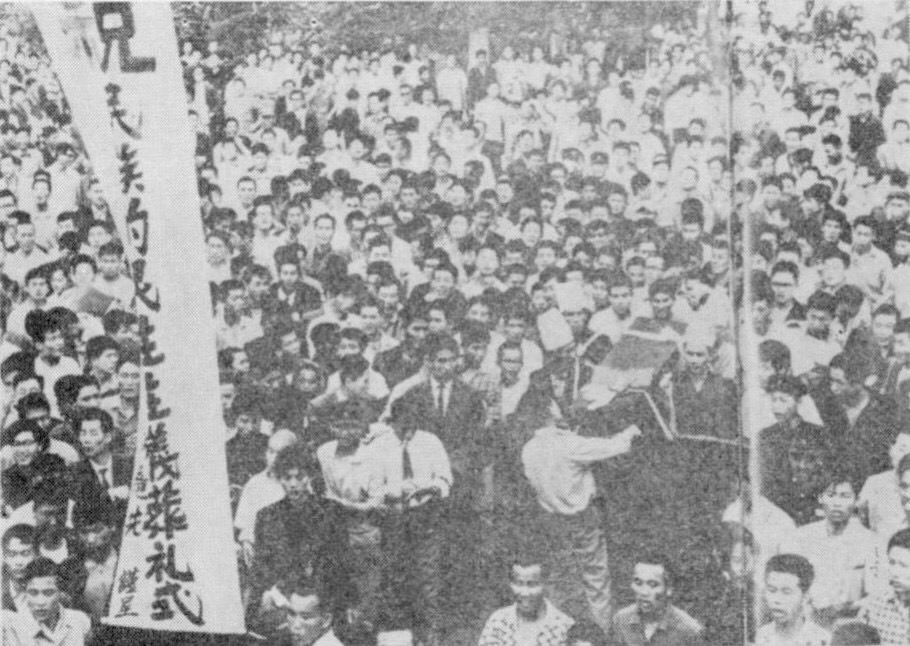

1964년 1월부터 한국에서는 한일협상을 반대하는 주장이 나오기 시작했다. 3월에는 5·16 군사정변 이후 없었던 학생 시위가 시작되었다. 굴욕적인 한일회담을 반대한다는 학생 시위는 6월 3일 절정을 이루어 6·3 한일협정 반대운동이 일어났다.

1964년 5월 20일, 한일 회담에 반대하는 학생들은 서울대학교 문리과대학에서 “민족적 민주주의 장례식”을 열었다. 김지하가 쓴 조사를 같은 대학 정치학과의 송철원이 낭독했다.[62][63]

6월 3일, 국회의사당 앞 태평로 거리는 시내 17개 대학 1만 5천 명의 학생들로 가득 찼다. 같은 날 20시, 정부는 시위 격화를 이유로 비상 계엄령을 선포했다(6·3 항쟁). 비상 계엄령은 29일 0시를 기해 해제되었다. 같은 달, 김지하는 운동을 지휘했다는 이유로 체포되었다.[63]

박정희 정권은 비상 계엄을 선포하여 반대의 목소리를 탄압하고 회담을 계속하여 1965년 2월에는 기본조약이, 4월에는 어업협정이 가조인되었다. 1965년 6월 22일 한일기본조약이 정식으로 조인되었으며, 8월 14일 대한민국에서는 여당 단독으로 국회가 열려 한일기본조약을 비준하였다.[96]

1965년 12월 18일, 두 나라의 국교 정상화는 1905년 을사늑약(을사보호조약)을 체결한 지 60년 만에 다시 이루어지게 되었다.[97]

4. 주요 내용

1910년 8월 22일 및 그 이전에 대한제국과 일본 제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인한다는 제2조, 대한민국 정부가 한반도의 유일한 합법 정부임을 확인한다는 제3조, 그리고 양국의 수교를 인정하는 제4조 등이 한일기본조약의 주요 내용이다. 부칙에서는 양국의 해석이 다를 경우 영문본에 의한다고 정하고 있다.

제2조에서 "이미 무효"는 영문본에서 "already null and void"로 표현되는데, 이에 대한 한국과 일본의 해석은 서로 다르다. 한국은 한일병탄 자체가 불법으로서 원천 무효라고 주장하는 반면, 일본 측은 병합조약은 합법이었으나 해방을 기점으로 무효가 되었다고 주장한다.[99]

본 조약에서는 1910년에 발효된 한일 병합 조약은 "이미 무효"임을 확인하고, 한일 병합에 의해 소멸되었던 양국의 국교 회복, 대한민국 정부가 한반도에서 "유일한 합법적인 정부"임이 합의되었다. 또한 본 조약과 부속 협약에 따라 일본이 한반도에 남긴 인프라·자산·권리를 포기하고, 당시 한국의 국가 예산의 2년 분 이상의 자금을 제공함으로써 한일 국교 수립, 일본의 한국에 대한 경제 협력, 일본의 대한국 청구권과 한국의 대일 청구권이라는 양국 간의 청구권의 완전하고 최종적인 해결, 그것을 기반으로 한 한일 관계 정상화 등이 합의되었다. 당시 냉전을 배경으로 본 조약 체결을 위한 한일 협상은 미국이 중재하였고, 조선민주주의인민공화국은 본 조약을 "무효"라고 주장하고 있다.

4. 1. 한일기본조약

1910년 8월 22일 및 그 이전에 대한제국과 일본 제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 이미 무효임을 확인한다는 제2조, 대한민국 정부가 한반도의 유일한 합법 정부임을 확인한다는 제3조, 그리고 양국의 수교를 인정하는 제4조 등이 한일기본조약의 주요 내용이다. 양국의 해석이 다를 경우 영문본에 의한다는 내용이 부칙에 있다.제2조에서 "이미 무효"는 영문본에서 "already null and void"로 표현되는데, 이에 대한 한국과 일본의 해석은 서로 다르다. 한국은 한일병탄 자체가 불법으로서 원천 무효라고 주장하는 반면, 일본 측은 병합조약은 합법이었으나 해방을 기점으로 무효가 되었다고 주장한다.[99]

1951년 10월부터 1965년 6월까지 한국과 일본 간에 외교 관계 정상화를 위해 개최된 일련의 양자 회담인 "한일 회담"의 결과가 이 조약이었다. 14년 동안 총 7차례의 회담이 열렸다.

1974년 노벨 평화상 수상 연설에서 사토 에이사쿠는 한일 기본 관계 조약을 명시적으로 언급했다. 그는 "평등과 상호 이익이라는 지도 이념과 가까운 이웃과의 우정을 쌓고자 하는 현실적인 접근 방식"을 이 양자 협정을 낳은 장기간의 협상의 중요한 측면으로 묘사했다.[3]

2018년 10월, 대한민국 대법원은 미쓰비시중공업이 강제 노역 피해자들에게 배상할 것을 명령하는 판결을 내렸다. 일본은 이 문제가 1965년 조약에 따라 해결되었다고 주장하며 회사는 그렇게 하지 않았다. 일본 정부는 2021년 1월 한국인 위안부('강제 성노예')와 관련된 일본의 입장에 대한 판결과 함께 이 판결이 1965년 조약을 위반하는 것이라고 주장해왔다.[4]

이 조약은 동아시아 이웃 국가들 간의 "정상적인" 외교 관계를 수립했다. 이 합의의 원본 문서는 일본과 한국이 각각 보관하고 있다. 이 조약은 영어, 일본어, 한국어로 작성되었으며, 각 언어 버전 모두 공식적인 것으로 간주된다. 해석상의 "차이"가 발생할 경우, 영어 버전이 우선적으로 적용된다.[5]

1965년 조약은 또한 다음과 같이 선언했다.

> 1910년 8월 22일 이전에 일본 제국과 고려 제국 사이에 체결된 모든 조약 또는 협정은 이미 무효임이 확인됩니다.[6]

본 조약에서는 1910년에 발효된 한일 병합 조약은 "이미 무효"임을 확인하고, 한일 병합에 의해 소멸되었던 양국의 국교 회복, 대한민국 정부가 한반도에서 "유일한 합법적인 정부"임이 합의되었다. 또한 본 조약과 부속 협약에 따라 일본이 한반도에 남긴 인프라·자산·권리를 포기하고, 당시 한국의 국가 예산의 2년 분 이상의 자금을 제공함으로써 한일 국교 수립, 일본의 한국에 대한 경제 협력, 일본의 대한국 청구권과 한국의 대일 청구권이라는 양국 간의 청구권의 완전하고 최종적인 해결, 그것을 기반으로 한 한일 관계 정상화 등이 합의되었다. 당시 냉전을 배경으로 본 조약 체결을 위한 한일 협상은 미국이 중재하였고, 조선민주주의인민공화국은 본 조약을 "무효"라고 주장하고 있다. 일본은 한국에 대해 10년 동안 무상 3억달러, 유상 2억달러 총 5억달러의 자금 제공을 하고, 상호 청구권을 포기하는 것으로 합의하였다(한일 청구권 협정). 그러나 최종적으로 일본은 약 11억달러의 경제 원조를 실시하였다. 한국은 일본으로부터의 이 청구권 자금 원조금과 미국으로부터의 한국 전쟁 후 1954년부터 1970년의 무상분만 해도 18.765억달러의 자금 지원으로 포항종합제철, 소양강댐, 경부고속도로, 한강철교, 영동화력발전소 등이 건설되었고, 10억 달러 이상이라고도 하는 베트남 전쟁 특수 등에 의해 최빈국에서 일변하여 경제 발전을 이룩하였다.[22]

일부는 한국에서도 보상이 이루어졌지만, 한일 기본 조약에 의해 일본으로부터 받은 자금(당시 5억달러)은 무상 원조 3억달러를 포함하여 경제 개발 자금에 충당되었고, 2014년 한국에서 보상을 요구하는 자가 한국 정부를 고소하는 소송이 되었지만,[23] 한일 청구권 협정으로 받은 자금이 산업 육성이나 인프라 정비 등의 목적으로 사용된 것에 대해 "법률에 따른 것이며 불법 행위라고 볼 수 없다" 등의 이유로 한국 정부에 대한 소송에서는 원고가 기각 또는 패소하고 있다.[24][25] 한편, 책임 기업에 대한 개인 각각의 개인 청구권은 사라진 것이 아니라고 하여 책임 기업에 대한 배상 요구는 인정하는 판결이 2012년과 2018년에 대한민국 대법원으로부터 나오고 있다.[26][27][28]

4. 2. 한일 어업 협정

1945년 이후 대한민국과 일본 어민들은 어로 구역을 놓고 갈등을 빚어왔다. 특히 일본 어선은 식민지 시대에도 어로 금지 구역으로 설정되어 있던 지역에까지 침범하여 한국의 반발을 샀다. 1952년 이승만은 인접 해양에 대한 주권 선언을 통해 평화선으로 불린 대한민국의 어로 구획을 발표하였으며, 이를 위반하는 일본 어선을 나포하였다.[104] 한일 양국의 갈등이 심화되고 한국 전쟁에 따라 밀수출 단속과 선박 통제가 필요하게 되자 유엔군 사령관 클라크는 한국 방위 수역을 설정하고 양국의 선박 통행 구역을 정하였다. 클라크 라인이라 불리게 된 한국 방위 수역은 이승만의 평화선과 유사하였다. 이를 계기로 한일 양국의 수역 갈등은 잦아들었으나 갈등의 원인은 해소되지 않았다.[105]1964년 한일기본조약이 준비되는 동안 어업 협정 역시 양국 간에 논의되었으며, 1965년 4월 가조인되었고 한일기본조약과 함께 조인되었다. 한일어업협정 협상 과정에서 일본 측의 강력한 요구에 의해 기존의 평화선은 무력화되었으며, 특히 독도 인근을 공동 어로 구역으로 설정하여 이후 독도를 둘러싼 여러 갈등의 빌미를 제공하였다.[106] 이는 한일기본조약이 일본에 대한 굴욕 외교라는 비판의 근거가 되기도 하였다.[107] 다만 이승만 정부가 설정한 평화선은 국제법상으로 인정받을 수 있는 사안은 아니었다.

한일 어업 협정 이후에도 어로 구획은 지속적으로 한일 간 갈등의 원인이 되어왔고, 1995년 일본은 한일어업협정을 일방적으로 파기하였다. 이에 따라 1998년 잠정공동수역안이 체결되어 오늘에 이르고 있다.[108]

4. 3. 재일교포의 법적 지위 및 대우 협정

제2차 세계 대전에서 일본이 패망한 이후에도 일본에는 여전히 200만여 명에 달하는 재일교포가 살고 있었다. 1947년 5월 2일, 일본제국헌법 마지막 칙령으로 발포된 외국인등록령에서는 옛 식민지 출신으로 여전히 일본 국적을 가지고 있었던 재일동포를 ‘당분간 외국인으로 간주한다’는 규정이 있었다.[110]1965년 한일기본조약과 함께 이루어진 "대한민국과 일본국간의 일본에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위와 대우에 관한 협정"(조약 제164호)은 1945년 8월 16일 이전부터 일본에 계속 거주한 사람과 그 자녀로서 일본에 계속 거주한 사람 가운데 한국 국적을 선택한 사람이 영주 신청을 할 경우 영주를 허가하고, 강제 퇴거를 할 수 있는 경우를 내란죄, 마약 등 특정 범죄로 7년 이상의 형을 확정받은 경우로 한정하며, 교육, 생활보호, 의료 등에 대한 타당한 고려를 하는 것을 골자로 하고 있다.[92]

1965년 이후 재일교포의 상당수는 한국 국적을 취득하였으나, 분단된 남과 북 어느 한쪽도 선택할 수 없다는 생각에 이전의 조선 국적을 유지하는 사람들도 많았다.[111]

4. 4. 한일 청구권 협정

재산 및 청구권에 관한 문제의 해결 및 경제협력에 관한 협정(한일 청구권 협정)은 한일기본조약과 함께 김종필과 오히라 마사요시의 메모를 바탕으로 조인되었다. 이 협정에서 일본은 조선에 투자한 자본과 일본인의 개별 재산 모두를 포기하고, 일본의 생산물과 인력을 연 3000만달러씩 10년간 제공하기로 했다. 또한 유상 차관을 10년간 분할하여 일본의 생산물과 인력으로 빌려주기로 했다. 이에 한국은 대일 청구권을 포기하는 것에 합의했다.[2]일본은 이 조약을 체결하면서 이중적인 자세를 보였는데, 한국에 대해서는 전쟁 전의 역사를 청산하는 보상금의 성격임을 주장하면서 동시에 대내적으로는 경제협력의 일환이라는 입장을 취했다. 한국은 일본의 개인 보상을 인프라 투자에 유용한 것을 국민에게 공개하지 않았기 때문에 나중에 배상 청구의 견해 차이 등으로 한일 관계에 화근을 남겼으며, 이는 강제징용 피해자 배상 판결 등으로 분출되기도 하였다.

4. 4. 1. 청구권 협정의 내용과 논란

한일 청구권 협정 제2조는 양국 및 그 국민(법인을 포함)의 재산, 권리 및 이익과 청구권에 관한 문제가 1951년 9월 8일에 샌프란시스코에서 서명된 일본국과의 평화조약 제4조 (a)에 규정된 것을 포함하여 완전히 그리고 최종적으로 해결된 것이 된다는 것을 확인한다.[112][113][114] 그러나 이 조항은 일본군 위안부와 같은 개인적 피해에 대한 배상 문제를 명확히 해결하지 못했다는 비판을 받아왔다.일본은 이 조문을 근거로 일본군 위안부와 같은 개인적 피해에 대한 배상은 끝났다고 주장한다. 그러나 이러한 주장은 일제강점기 강제징용, 일본군 위안부 피해자들에게 수용되기 어려웠다. 특히 배상이 종료되었다는 주장과 함께 야스쿠니 신사에 일본 정부 인사들이 정기적으로 참배하는 것은 일본 정부의 진정성 없는 태도로 비판받고 있다.

문재인 정부 시절 강제동원 피해자 배상 판결은 일본 정부가 정면으로 거부하였다. 일본 정부는 역사 문제를 통상, 군사 문제로 연결시키며 문재인 정부를 압박하기 위해 반도체·디스플레이 핵심 소재 3가지 수출 통제 및 화이트리스트에서 제외하는 등 경제 및 무역 제재를 가하였다. 또한 2018년 한일 해상 군사 분쟁을 일으키면서 한일 갈등을 극대화시키며 한국을 압박하였다. 2019년 한일 무역 분쟁에도 불구하고 문재인 정부는 입장을 선회하지 않았다. 결과적으로 강제동원 피해자 배상 판결 문제는 한일 청구권 협정의 해석에 대해 한국과 일본이 차이를 보여서 발생한 것이며, 한일 관계 갈등의 시발점이 되었다.

1996년 1월부터 2월에 걸쳐 유엔 인권위원회에 보고된 쿠마라스와미 보고서에서는, 본 조약에 언급하면서 개인 청구권에 관한 일본 정부의 주장에 대해 다음과 같이 반론하고 있다.

4. 5. 문화재 협정

대한민국과 일본국 간의 문화재 및 문화협력에 관한 협정은 한일기본조약과 함께 체결되었다. 이 협정은 일본으로 반출된 한국 문화재 반환을 위한 것이었으나, 실제 조약에서는 '반환'이 아닌 '인도'라는 표현이 사용되었고, 그나마 돌려받은 문화재는 극히 일부에 불과했다.[92] 몽유도원도와 같은 대한민국의 국보급 문화재는 아직도 일본에 남아있다.문화재 협정에 따라 한국에 인도된 문화재는 다음과 같다.

5. 당대의 국가별 반응

1910년에 발효된 한일 병합 조약이 "이미 무효"임을 확인하고, 한반도에서 대한민국 정부가 "유일한 합법적인 정부"임을 명시한 한일기본조약은 당시 냉전의 영향으로 미국이 중재하였다.[22] 이 조약에 대한 당시 국가별 반응은 다음과 같았다.

- 대한민국: 1964년 1월, 한일기본조약 추진이 알려지자 대한민국 각계에서 반대 주장이 거세졌다. 한일협정 반대운동에는 학생뿐만 아니라 함석헌, 장준하 같은 지식인들도 참여했다.

- 일본: 한일기본조약의 결과를 성공적이라고 스스로 평가하였으며, 한일협정으로 청구권 문제가 "완전히 최종적으로 해결"되었다고 평가하였다.[92] 1965년 8월 14일, 대한민국 국회는 조약 비준 동의안을 가결했지만,[64] 일본 내에서는 학생 운동가와 구 사회당 등을 중심으로 반대 운동이 전개되었다.

- 조선민주주의인민공화국: 한일기본조약을 미국의 '괴뢰'인 남측과 식민 지배국이었던 일본 사이에 맺어진 것으로 원천 무효라고 주장하였다.[118]

- 미국: 한일기본조약은 미국이 추구하는 한·미·일 동맹 구축에 필수적인 요소였기 때문에, 조약 체결 과정 초기부터 깊숙이 관여하였다.[119]

5. 1. 대한민국

1964년 1월, 한일기본조약 추진이 알려지자 대한민국 각계에서 반대 주장이 거세졌다. 1964년 3월, 박정희 정권은 반대에도 불구하고 5월까지 조약을 마무리 짓겠다고 발표했다. 이에 야당은 《대일굴욕외교반대 범국민투쟁위원회》를 조직해 전국 유세에 나섰고, 전국 각지에서 학생 시위가 시작되었다. 반대 운동은 6월 3일 절정에 달해 전국적인 시위가 일어났다. 박정희 정권은 비상 계엄을 선포하고 시위를 진압했다.[115]한일협정 반대운동에는 학생뿐만 아니라 함석헌, 장준하 같은 지식인들도 참여했다. 장준하가 운영하던 《사상계》는 한일협정 반대와 군사독재에 대해 지속적으로 비판했다.[116] 7월에는 평소 정치에 거리를 두었던 한국시인협회 등 다수의 문인들도 한일협정 반대 성명을 발표했다.[117]

1964년 5월 20일, 한일 회담에 반대하는 학생들은 서울대학교 문리과대학에서 “민족적 민주주의 장례식”을 열었다. 김지하가 쓴 조사를 같은 대학 정치학과의 송철원이 낭독했다.[62][63] 1964년 6월 2일, 한일 회담에 반대하는 고려대학교, 서울대학교 학생 약 2000명이 각 대학에서 박정희 정권 규탄 대회를 열었다.[46] 6월 3일, 국회의사당 앞 태평로 거리는 시내 17개 대학 1만 5천 명의 학생들로 가득 찼다.(6·3 항쟁).[44] 같은 날 20시, 정부는 비상계엄령을 선포했다. 후에 대통령이 되는 이명박도 이때 체포되어 징역형을 받았다. 비상 계엄령은 7월 29일 0시를 기해 해제되었다. 같은 달, 김지하는 운동을 지휘했다는 이유로 체포되었다.[63] 1965년 8월 14일, 대한민국 국회는 조약 비준 동의안을 가결했다.[64]

5. 2. 일본

일본은 한일기본조약의 결과를 성공적이라고 스스로 평가하였다. 일본은 한일협정으로 청구권 문제가 "완전히 최종적으로 해결"되었다고 평가하였으며, 이후 일체의 배상 요구에 대해 이러한 입장을 고수하고 있다. 특히 문화재 반환에 대하여 '인도'라는 표현을 사용하고 "일본에게 둘도 없이 소중한 것은 포함되지 않았다"는 것을 큰 성과로 평가하였다.[92]1974년 노벨 평화상 수상 연설에서 사토 에이사쿠는 한일 기본 관계 조약을 명시적으로 언급했다. 그는 "평등과 상호 이익이라는 지도 이념과 가까운 이웃과의 우정을 쌓고자 하는 현실적인 접근 방식"을 이 양자 협정을 낳은 장기간의 협상의 중요한 측면으로 묘사했다.[3]

2018년 10월, 대한민국 대법원은 미쓰비시중공업이 강제 노역 피해자들에게 배상할 것을 명령하는 판결을 내렸다. 일본은 이 문제가 1965년 조약에 따라 해결되었다고 주장하며 회사는 그렇게 하지 않았다. 일본 정부는 2021년 1월 한국인 위안부('강제 성노예')와 관련된 일본의 입장에 대한 판결과 함께 이 판결이 1965년 조약을 위반하는 것이라고 주장해왔다.[4]

1965년 8월 14일, 대한민국 국회는 조약 비준 동의안을 가결했다.[64] 일본에서의 반대 운동은 학생 운동가와 구 사회당 등에 의해 전개되었다. 당시 일본 공산당은 박정희 정권을 군사 정권으로 보아 정통한 정부로 인정하지 않았고, 사회당은 조선민주주의인민공화국(북한)을 조선반도의 유일한 정통 정권으로 인식했기 때문에, 한국을 유일한 정통 정권으로 인정하는 본 조약은 받아들이기 어려운 내용이었다. 후년과 같은 역사 인식의 차이 등은 주된 반대 이유가 아니었다.

10월 25일, 중의원 한일 특별 위원회는 심의를 시작했다. 10월 27일, 민사당 서기 니시무라 에이이치는 한일 조약 비준에 찬성이라고 언명하여 당내가 혼란에 빠졌고, 11월 5일, 민사당 의원 총회는 한일 조약 찬성을 결정했다. 11월 6일, 자유민주당(자민당)은 중의원 한일 특별 위원회에서 강행 처리하여 야당 각 당은 무효를 주장했다. 11월 9일, 중의원 본회의는 의장 직권으로 개회하여 자민당과 사회당 양당의 동의 공방으로 11월 11일까지 철야 국회를 열었다. 11월 12일 새벽, 의장 발의(전례 없음)로 한일 조약 안건을 의제로 삼아 동 조약을 가결했다. 11월 13일, 참의원 본회의는 의장 직권으로 개회하여 자민당과 민사당 양당으로 한일 특별 위원회 설치를 강행했다. 11월 22일, 위원장 직권으로 특별 위원회에서 심의를 시작했다. 12월 4일, 자민당은 참의원 한일 특별 위원회에서 강행 처리했다. 12월 11일, 참의원 본회의는 자민당과 민사당만으로 가결하여 한일 기본 조약 등이 성립했다. 결국, 중참 양원의 한일 특별 위원회에서 여당인 자민당이 이 조약의 위원회 표결을 강행했다. 본회의에서도 자민당과 민사당만이 출석(타당은 심의 거부)하여 조약의 승인을 가결했다.

1965년 10월 12일, 한일 조약 비준 저지에 사회당과 공산당 계통 일치 행동으로 10만 명이 국회 청원 데모를 벌였다. 11월 9일, 사회당과 공산당 계통 단체 공동 주최의 한일 조약 분쇄 통일 집회가 41개 도도부현 329곳에서 개최되었다. 11월 13일에 제2차 통일 행동이 있었다.

5. 3. 조선민주주의인민공화국

조선민주주의인민공화국은 한일기본조약을 미국의 '괴뢰'인 남측과 식민 지배국이었던 일본 사이에 맺어진 것으로 원천 무효라고 주장하였다.[118] 북측의 이러한 반발은 한일기본조약이 대한민국을 유일한 합법 정부로 인정한다는 것과, 이 조약이 사실상 미국이 주도하는 냉전 체제로서 자신들에게 위협이 될 것이라는 판단, 그리고 이 조약으로 말미암아 북측이 대일청구권을 상실할 수 있다는 우려 때문이었다.[118] 또한 재일본조선인총련합회을 통해 재일교포에 대한 영향력을 행사하던 조선민주주의인민공화국은 재일교포의 지위에 관한 협정에 대해서도 날카로운 반대의 입장을 보였다.[118]북한은 한일기본조약을 '일본·남조선 “협정”'이라 부르며, 일본의 “강도와 같은 요구”에 의해 체결된 무효한 것이라고 주장한다.

북한 정부는 “일본은 아직 북한에 대해 전후 배상과 사죄를 하지 않았다”며, 북한에 의한 일본인 납치 문제 해결 협상에서 여러 차례 언급하며, 북일 국교 정상화와 일본의 북한에 대한 전후 배상 및 사죄가 무엇보다 우선되어야 한다고 주장하고 있다.

한일 양국은 한일 기본 조약 제3조에서 한국 정부의 법적 지위를 '''“유엔 총회 결의 제195호(III)에 명백히 나타나 있는 바와 같이”''' 하여 조선에 있는 유일한 합법적인 정부로 하는 것에 합의했다. 이 유엔 결의는 한국의 단독 선거를 실시하는 것에 관한 결의이지만, 한국의 단독 선거는 미군정 관할 지역(38도선 이남)에서만 실시되었고, 소련군정 관할 지역인 38도선 이북은 제외되었다.

일본은 현재, 이러한 해석을 바탕으로 북한에 의한 일본인 납치 문제 해결과 일본의 북한에 대한 국교 정상화 이후의 경제 협력을 포함한 북일 국교 정상화 협상을 진행하고 있다.

5. 4. 미국

한일기본조약은 미국이 추구하는 한·미·일 동맹 구축에 필수적인 요소였기 때문에, 미국은 조약 체결 과정 초기부터 깊숙이 관여하였다.[119] 1964년 10월 3일, 미국의 번디 국무성 동아시아태평양 담당 차관보는 한국을 방문하여 한일기본조약에 대한 미국의 지지를 표명하는 공동성명을 발표하였다.[119] 이러한 배경 속에서 한일기본조약이 체결되자 미국은 이를 환영하였다.6. 비판

1949년 3월, 한국 정부는 ‘대일배상요구조서’에서 일본이 조선에 남긴 현물 반환 외에 21억달러의 배상을 요구할 수 있다고 산정했다.[29] 한국 정부는 “일본이 한국에 21억달러(당시 환율) + 각종 현물반환을 할 것”을 내용으로 하는 대일배상요구를 연합국군 최고사령관 총사령부에 제출했다.

한일기본조약 체결을 위한 협상 당시에도 한국 측은 연합국의 일원이라는 입장을 주장하며 일본에 전쟁배상금을 요구했다. 1951년 1월 26일, 이승만 대통령은 “대일강화회의에 대한 한국 정부의 방침”을 발표하고 샌프란시스코 강화회의 참가 희망을 표명했다.[29]

그러나 한국은 일본과의 평화조약 체결 시 전승국으로서 서명 참가를 미국 국무부에 요구했으나, 미국과 영국에 의해 거부되었다.[47][35] 일본도 “만약 한국이 서명하면 100만 명의 재일조선인이 연합국인으로서 보상을 받을 권리를 획득하게 된다”며 반대했고, 미국도 일본의 견해를 받아들였다.[29]

1951년 7월 9일, 존 포스터 덜레스 국무장관 고문은 양 주미 한국대사에게 “일본과 전쟁 상태에 있고, 1942년 1월 연합국 공동 선언 서명국인 국가만이 조약에 서명하므로, 한국 정부는 조약 서명국이 될 수 없다”고 말했다.[47] 양 주미 한국대사는 “대한민국 임시정부는 제2차 세계대전 이전 수년 전부터 일본과 전쟁 상태에 있었다”고 반박했다.[47] 미국은 “한국은 대전 중 실질적으로 일본의 일부로서 일본 군사력에 기여했다”는 이유로 한국을 대일평화조약 서명국에서 제외했다.[47]

한국 측은 이러한 미국의 판단을 받아들이기 어렵다고 여기며, “한국의 참가를 배제한 것은 비합리성이 저지르는 극악무도한 짓”이라고 비난했다.[29] 유진오 일한회담 대표는 1951년 7월 30일 발표한 논문에서 “한국을 연합국에서 제외하는 이번 초안의 태도 자체가 부당하다. 제2차 세계대전 중 조선인으로 구성된 조직적인 병력(항일 파르티잔)이 중국 지역에서 일본군과 교전한 사실은 한국을 연합국에 포함시켜야 한다는 우리 주장의 정당성을 증명한다”고 주장했다.[47] 결국, 1951년 9월 8일 일본과의 평화조약 조인식에 한국의 참가는 허용되지 않았다.[47]

한국 측 주장에 대해 일본 측은 한국 병합 결과로 조선을 국제법상 합법적으로 영유, 통치했고, 조선과 전쟁 상태에 있지 않았으므로 한국에 전쟁배상금을 지불할 입장이 아니라고 반박하며, 오히려 한국 독립에 따라 폐기할 수밖에 없었던 재한일본자산(GHQ 조사로 52.5억달러[31], 대장성 조사로 군사자산을 제외하고 총 53억달러[32])의 반환을 요구할 권리가 있다고 주장했다.

그러나, 1951년 7월 25일자 대한국민주일대표부 정무부 작성의 “설명서”에는 “대한민국이 일본에 요구하는 배상은 상기와 같은 전투 행위를 직접 원인으로 한 점이 매우 적다”고 되어 있으며, 또한 “한국병합조약이 무효라고 하더라도, 거기서 발생한 당시까지의 피해를 일괄하여 배상하는 것도 어렵다”고 기록되어 있었다.[33]

본 조약은 체결되었으나, 이전에 체결된 대한제국 병합 조약 및 협정에 대한 "'''이미 무효임이 확인된다'''"는 조문에 대해 한일 양국의 해석이 다르다는 등, 역사 인식 논쟁이 끊이지 않는다.[47]

한국 측은 본 조약의 체결로 "과거의 조약이나 협정은 ('''당시부터''' 이미 무효임이 확인된다"고 해석하는 반면, 일본 측은 본 조약의 체결로 "과거의 조약이나 협정은 ('''현 시점부터''') 무효가 된다고 확인된다"고 해석한다. 이는 특히 대한제국 병합에 대해 한국 측은 "애초에 대한제국 병합 조약은 무효였다"는 입장인 반면, 일본 측은 "병합 자체는 합법적인 절차에 따라 이루어졌고, 병합 관련 조약은 유효했다(따라서 본 조약으로 무효화되었다)"는 입장을 취한다는 의미이다.[47] 이는 한국 측이 주장한 "null and void"(무효)에 already를 추가하여 "already null and void"(이미 무효)로 하여 양측의 역사 인식에서 해석을 가능하게 한 것으로, 사실상 문제를 미룬 것이었다.

후지이 켄지는 이러한 구조약 무효 주장은 감정적이며 역사적 사실과 동떨어진 것이며, 한국이 스스로를 연합국(승전국)으로 자리매김하려 한 것과 밀접한 관련이 있다고 말한다.[47] 한국 측 공개 문서 "1950년 10월 대일 강화 조약에 관한 기본 태도와 그 법적 근거 대일 강화 조사 위원회"에 첨부된 주일 한국 대표부 정무부의 1951년 10월 25일자 설명문에는 "한국이 대일 평화 조약에 서명할 수 없었던 것은 한국이 대일 전쟁에 참전하지 않았다는 사실에 기인한다고 할 수 있지만, 한일 병합 조약 무효론의 논리가 불충분했기 때문이기도 하다"고 적혀 있으며, 구조약 무효 주장은 한국이 스스로를 연합국으로 자리매김하기 위해서도 타협은 허용되지 않았다고 후지이는 지적한다.[47]

6. 1. 식민지 청산 문제

학계에서는 한일회담에서 식민지 과거 청산이 제대로 이루어지지 않은 원인으로 주로 다음 요인들을 지적한다.일본학연구소 장박진 연구원은 한일회담이 구조적으로 식민지 관계 청산이 불가능했다고 지적한다. 여기서 식민지 관계 청산은 한일병합의 불법성을 명확히 규정하고, 그에 따른 보상을 의미한다. 그러나 한일회담은 청구권 교섭에 밀려 과거사 청산이라는 본질이 흐려졌다. 또한, 한일회담 자체가 식민지 청산을 제기할 만한 구조적 기반을 갖추지 못했다고 평가했다.[120]

장박진 연구원이 제시한 구조적 기반의 문제점은 다음과 같다.

1. 한국 정부는 과거 청산에 관한 국민적 합의를 도출할 능력이 없었다. 한국 정부의 반공 논리가 친일 논리와 연결되면서 정부는 국민적 신뢰를 얻지 못했다.[120]

2. 일본 내에서 과거를 반성하는 세력들은 한일회담 자체를 반대했으므로, 한일회담이 일본의 과거사 반성을 토대로 진행될 가능성은 전무했다.[120]

3. 한일회담의 법적 근거인 대일평화조약은 반공 논리에 따라 만들어졌기 때문에, 기대하는 조약을 이뤄낼 수 없었다.[120]

샌프란시스코 강화 조약에서 한국은 서명국이 아니었으므로 일본의 배상을 규정한 14조의 혜택을 받을 자격이 없었다. 그러나 조약 제21조에 따라 한국은 재산 및 청구권 정리를 명시한 4조에 적용되는 권한을 가졌다.[2]

6. 2. 경제 관련 문제

2005년 관련 문서가 공개되면서, 이 조약에 대해 어업과 청구권 문제에서 한국 측이 지나치게 양보했다는 비판이 제기되었다. 민족문화연구소가 공개한 미국 중앙 정보국 특별보고서에 따르면, 당시 박정희 정권은 일본 기업들로부터 거액의 정치자금을 제공받은 것으로 나타났다. 이 자금은 외환은행, 포항제철 설립 자금이 되었다.[124]구체적으로, 박정희 정권은 1961년 군사쿠데타 이후 1965년 한일협정 체결까지 5년간 6개의 일본 기업으로부터 집권 여당인 민주공화당 총예산의 2/3에 해당하는 6600만달러를 제공받았다. 이외에도 김종필이 일본에 쌀을 수출하는 과정에서 재일 한국기업으로부터 돈을 받았다.[121][122][123]

1951년 협상 시작부터 1965년 한일기본조약 체결까지의 회담을 한일회담, 한일 국교 정상화 협상이라고 한다.[47] 협상에서는 전후 보상(배상) 문제가 주요 쟁점 중 하나였다.

한국 정부는 협상 과정에서 "강제징용, 징병 피해자 등 다대한 피해를 입었다"며 일본 정부에 자료 공개와 배상을 요구했지만, 일본 정부는 "한국 정부에 증명 의무가 있다"고 주장했다. 한국 정부는 관련 자료를 모두 일본 측만이 가지고 있다고 주장하면서 강제징용, 징병 피해자 등 피해자 수를 "103만 명 이상"으로 밝혔다. 이 수치에 대해서는 당시 협상에 참여했던 정일영 전 외무차관이 2005년 1월 20일 "증거 능력이 없는", "적당히 산출한" 것이라고 증언했다.[53][54] 2009년, 한국 정부는 약 12만 명의 강제동원이 확인되었다고 발표했다.[55][56]

일본은 한국에 대해 10년 동안 무상 3억달러, 유상 2억달러 총 5억달러의 자금 제공을 하고, 상호 청구권을 포기하는 것으로 합의하였다(한일 청구권 협정). 그러나 최종적으로 일본은 약 11억달러의 경제 원조를 실시하였다. 한국은 일본으로부터의 이 청구권 자금 원조금과 미국으로부터의 한국 전쟁 후 1954년부터 1970년의 무상분만 해도 18.765억달러의 자금 지원으로 포항종합제철, 소양강댐, 경부고속도로등이 건설되었다.[22]

1991년 8월 27일, 야나이 슌지 조약국 국장은 참의원 예산위원회에서 "(한일 청구권 및 경제협력협정은[67]) 소위 개인의 청구권 그 자체를 국내법적인 의미에서 소멸시킨 것이 아니다. 일한 양국 간에 정부로서 이를 외교적 보호권의 행사로서 취급할 수 없다는 의미다"라고 답변했다.

1993년 5월 26일 중의원 예산위원회 탄바 미노루 외무성 조약국 국장의 답변[69]은 다음과 같다.

1996년 쿠마라스와미 보고서에서는, 본 조약에 언급하면서 개인 청구권에 관한 일본 정부의 주장에 대해 다음과 같이 반론하고 있다.

참조

[1]

논문

The Normalization of Relations between Japan and the Republic of Korea

https://www.jstor.or[...]

1967-01

[2]

웹사이트

No. 1832. Treaty 1 of peace with Japan. Signed at San Francisco

https://treaties.un.[...]

United Nations

1951-09-08

[3]

강연

The Pursuit of Peace and Japan in the Nuclear Age

http://nobelprize.or[...]

1974-12-11

[4]

웹사이트

Japan-South Korea dispute has roots in 1965 postwar agreement

https://asia.nikkei.[...]

2019-07-31

[5]

서적

(제목 정보 부족)

(Google Books URL 정보[...]

[6]

서적

Japan's International Relations: Politics, Economics, and Security

(Google Books URL 정보[...]

2001

[7]

조약

UN treaty No. 8473

https://treaties.un.[...]

UN

1965-06-22

[8]

뉴스

대일청구권 자금 쓴 기업들, 징용피해 지원은 '나몰라라'

http://www.hani.co.k[...]

The Hankyoreh

2012-05-30

[9]

간행물

청구권자금백서

http://content.archi[...]

Economic Planning Board

1976-12-20

[10]

논문

Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay

http://scholarship.l[...]

2015-12-30

[11]

웹사이트

UN Commission on Human Rights - Report on mission to the Democratic People's Republic of Korea (Jan 96)

http://hrlibrary.umn[...]

2024-08-25

[12]

뉴스

Documents show Seoul agreed to compensate its citizens over Japan's colonial rule

http://mdn.mainichi.[...]

Mainichi

2005-01-17

[13]

웹사이트

https://www.chosun.c[...]

조선일보

2024-08-25

[14]

뉴스

S.Korea discloses sensitive documents

http://www.upi.com/T[...]

UPI.com

2005-01-17

[15]

뉴스

Declassified Documents Could Trigger Avalanche of Lawsuits

http://english.chosu[...]

Chosun Ilbo

2005-01-17

[16]

웹사이트

https://www.chosun.c[...]

조선일보

2024-08-25

[17]

웹사이트

Digital Chosunilbo (English Edition) : Daily News in English About Korea

http://english.chosu[...]

2024-08-25

[18]

뉴스

Seoul ready to launch panel on Korean victims of colonial rule

http://www.koreahera[...]

Koreaherald

2005-02-11

[19]

웹사이트

Korea Was Most Efficient in Utilizing Japanese Reparation

https://www.donga.co[...]

2024-08-25

[20]

웹사이트

日韓国交正常化60周年事務局の設置

https://www.mofa.go.[...]

외務省

2024-12-08

[21]

뉴스

日韓条約・協定に調印

中日新聞

1965-06-23

[22]

뉴스

【コラム】文在寅政権よ、非難ばかりしていないで自分でやってみろ-Chosun online 朝鮮日報

https://archive.is/c[...]

2018-11-07

[23]

뉴스

強制動員被害者 韓国政府に請求権資金の返還求め提訴へ

http://www.chosunonl[...]

2018-11-07

[24]

뉴스

「韓日請求権資金を返せ」損害賠償却下

https://news.v.daum.[...]

2018-11-07

[25]

웹사이트

日帝強制動員被害者遺族、国家賠償訴訟で敗訴=韓国

https://japanese.joi[...]

2018-11-07

[26]

웹사이트

Chosun Online

http://www.chosunonl[...]

2018-11-07

[27]

뉴스

強制徴用:元韓国外交官「判決の影響は慰安婦問題より甚大」-Chosun online 朝鮮日報

https://archive.is/6[...]

2018-11-07

[28]

웹사이트

<韓国、徴用工判決>日本メディア、「韓国疲れ」主張しながら非難一色

https://japanese.joi[...]

2018-11-07

[29]

논문

戦後日韓関係の展開 : 冷戦、ナショナリズム、リーダーシップの相互作用

http://www.law.tohok[...]

東北大学グローバルCOE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

2012-03

[30]

백과사전

일본국과의 평화조약

[31]

서적

「韓国への戦後賠償はまだ済んでいない」と言われたら

諸君!

2006-04

[32]

서적

昭和財政史。終戦から講和まで

東洋経済新報社

[33]

서적

(제목 정보 부족)

2006

[34]

논문

大平正芳と日韓交渉 : 「大平・金メモ」の議論を中心に

https://hdl.handle.n[...]

2004-03

[35]

논문

日韓国交正常化交渉過程における韓国政府の対日政策決定に関する一考察

http://www.j.u-tokyo[...]

東京大学法学部・大学院法学政治学研究科

2002-03

[36]

百科事典

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日韓会談」

[37]

百科事典

マイペディア

[38]

論文

韓日会談外交文書に見える韓日文化財返還交渉

韓国政府財源(教育人的資源部学術研究造成事業費)

2005

[39]

웹사이트

日韓会談における文化財返還交渉

https://www.asahi-ne[...]

2014-10-15

[40]

会議録

日韓会談第五回基本関係委員会議事要録

日本側公開文書第六次公開、公開決定番号892、文書番号977

[41]

議事録

日韓会談「久保田発言」に関する参議院水産委員会質疑

日本外交主要文書・年表1,p584-592官報号外。東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室、データベース『世界と日本』

1953-10-27

[42]

뉴스

日韓正常化交渉、韓国非難の公文書 決裂させた日本代表

http://www.asahi.com[...]

2013-06-15

[43]

書籍

(정보 부족)

2006

[44]

학술지

日韓関係の力学と展望 ──冷戦期のダイナミズムと脱冷戦期における構造変容──

https://doi.org/10.3[...]

2007-03

[45]

학술지

〈書評〉ロー・ダニエル著『竹島密約』

https://doi.org/10.1[...]

アジア政経学会

2009

[46]

간행물

韓国日誌

コリア評論社

1964-08

[47]

학술지

第1次日韓会談における「旧条約無効問題」について

https://hyogo-u.repo[...]

兵庫教育大学東洋史研究会

2009-03

[48]

학술지

日韓間の文化財引渡しの経緯と日韓図書協定の成立:国会論議を中心に振り返る

https://iss.ndl.go.j[...]

参議院事務局

2011-08

[49]

議事録

(정보 부족)

1964-03-25

[50]

기사

韓国が文化財「返還」運動を加速するワケ

2014-08-11

[51]

書籍

昭和財政史-終戦から講和まで

東洋経済新報社

1984-01

[52]

일반자료

(정보 부족)

[53]

뉴스

日帝被害者数103万人は適当に算出

http://www.chosunonl[...]

2005-01-21

[54]

뉴스

“희생자 103만명은 주먹구구식으로 산출”

http://www.chosun.co[...]

2005-01-21

[55]

뉴스

Japan forcibly mobilized 120,000 Koreans as laborers: panel

http://english.yonha[...]

2009-01-30

[56]

뉴스

日本による強制動員の被害者、約12万人を確認

http://japanese.yonh[...]

2009-01-30

[57]

웹사이트

日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

https://worldjpn.net[...]

東京大学東洋文化研究所

[58]

書籍

韓国現代史

岩波新書

[59]

書籍

韓国現代史

[60]

뉴스

日本の請求権資金、韓国が最も効率的に使用

http://japan.donga.c[...]

2005-01-19

[61]

웹사이트

http://www.chosunonl[...]

[62]

간행물

韓国日誌

コリア評論社

1964-07

[63]

書籍

苦行 獄中におけるわが闘い

中央公論社

1978-09-30

[64]

뉴스

今日の歴史(8月14日)

http://japanese.yonh[...]

2009-08-14

[65]

일반자료

(정보 부족)

[66]

書籍

朝鮮を知る事典

[67]

웹사이트

第121回 参議院 予算委員会 平成3年8月27日 第3号

https://kokkai.ndl.g[...]

[68]

書籍

韓国「反日」の真相

[69]

웹사이트

神戸大学法学部 国際法概論 資料

http://www.hamamoto.[...]

神戸大学 法学部

[70]

뉴스

「個人請求権は解決済み」日本外務省が立場表明

http://japanese.yonh[...]

2010-03-18

[71]

뉴스

慰安婦、日本に法的責任 韓国政府が再確認

https://web.archive.[...]

2010-03-15

[72]

뉴스

徴用被害者の未払い賃金請求は困難、政府が立場表明

http://japanese.yonh[...]

2009-08-14

[73]

뉴스

対日補償要求は終了 韓国政府が公式見解

https://megalodon.jp[...]

2009-08-16

[74]

웹사이트

https://japanese.joi[...]

[75]

뉴스

韓国内で解決図る方針、大統領の意思反映か 請求権問題

http://www.asahi.com[...]

朝日新聞デジタル

2015-12-24

[76]

뉴스

韓国・徴用工訴訟で新日鉄住金に890万円賠償命令 ソウル中央地裁 昨年11月に続き

https://web.archive.[...]

2016-08-23

[77]

뉴스

日本の三菱、韓国強制動員被害者に9000万ウォンずつ賠償命令

https://japanese.joi[...]

2016-08-26

[78]

뉴스

挺身隊として強制徴用 不二越に賠償命令=韓国地裁

http://japanese.yonh[...]

2016-11-23

[79]

뉴스

韓国の戦時徴用で賠償命令確定なら政府、国際司法裁への提訴検討

https://www.sankei.c[...]

2013-08-30

[80]

뉴스

戦時徴用訴訟で韓国に警告 政府、敗訴確定なら「国際司法裁に提訴」(1/2ページ)

https://www.sankei.c[...]

2013-11-25

[81]

뉴스

戦時徴用訴訟で韓国に警告 政府、敗訴確定なら「国際司法裁に提訴」(2/2ページ)

https://www.sankei.c[...]

2013-11-25

[82]

뉴스

韓国憲法裁、日韓請求権協定「違憲」の訴えを却下

http://digital.asahi[...]

2015-12-23

[83]

뉴스

韓日請求権訴訟、韓国憲法裁が訴え却下

https://japanese.joi[...]

2015-12-23

[84]

뉴스

旧日本軍慰安婦の補償、岸田外相「解決済みで紛争ない」

http://www.asahi.com[...]

2013-05-22

[85]

웹사이트

E/CN.4/1996/53/Add.1(付属文書1「戦時における軍事的性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国および日本への訪問調査に基づく報告書」

http://www.awf.or.jp[...]

여성のためのアジア平和国民基金

[86]

웹사이트

韓国公開の日韓会談文書(朝鮮語)

http://contents.nahf[...]

2014-10-24

[87]

뉴스

2005-01-17

[88]

뉴스

http://japanese.chos[...]

2004-01-11

[89]

보도자료

外務省 外務大臣会見記録(平成17年8月)

https://www.mofa.go.[...]

外務省

2005-08-26

[90]

서적

일본이라는 나라

책과 함께

2007

[91]

법률

청구권 협정 제 1 조 1

[92]

간행물

한일회담에 대한 미·일의 구도와 대응

역사비평

1995

[93]

서적

냉전과 한일관계

을유문화사

2003

[94]

뉴스

막후선 김종필·오히라, 결단은 박정희·이케다

https://archive.toda[...]

2005-01-18

[95]

서적

6.3 학생운동사

역사비평사

2008

[96]

서적

한국 현대정치사의 이해

오름

1999

[97]

뉴스

오늘부터 韓日國交正常化

http://dna.naver.com[...]

1965-12-18

[98]

뉴스

전문가 ‘65년 한일협정 무상 3억 달러, 피해자 지원은 2%뿐’

https://www.ytn.co.k[...]

2019-07-05

[99]

서적

냉전과 한일관계

을유문화사

2003

[100]

웹인용

[알쏭語 달쏭思] 합방(合邦) 합병(合倂) 병탄(倂呑)

https://www.etoday.c[...]

2019-09-05

[101]

웹인용

[시론] 한일합방과 한일병탄 / 김삼웅

https://www.hani.co.[...]

2010-01-11

[102]

웹인용

한·일병합? 한·일병탄? 합병늑약?

https://www.sisain.c[...]

2010-08-23

[103]

웹인용

[특파원 칼럼] 한일 병탄 100년과 ‘하토야마 담화’/박홍기 도쿄 특파원

https://www.seoul.co[...]

2009-12-26

[104]

서적

한일 어민의 접촉과 마찰

전남대학교출판부

2008

[105]

서적

[106]

서적

같은 책

[107]

서적

하인리히 법칙

토네이도

2008

[108]

뉴스

〈용어〉 ‘新한일어업협정’이란

http://media.daum.ne[...]

뉴시스

2009-02-26

[109]

서적

현대한일관계사

국학자료원

2002

[110]

뉴스

재일동포의 국적

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2005-01-05

[111]

뉴스

재일 조선인‘조선적(籍)’을 아시나요

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

2010-07-02

[112]

뉴스

연세대 류석춘 교수, 강의서 "위안부는 매춘부"

http://www.pressian.[...]

프레시안

2019-09-21

[113]

웹사이트

アジア女性基金事業実施に際しての総理の手紙

http://www.kantei.go[...]

首相官邸

2010-08-09

[114]

웹사이트

한일 기본 조약 제 2조의 해석-한일 합방 100년을 맞아

https://www.lawtimes[...]

2014-11-29

[115]

웹사이트

한일회담 반대운동

http://www.kdemocrac[...]

민주화운동기념사업회

2011-11-21

[116]

서적

씨알 함석헌 평전

시대의 창

2005

[117]

서적

글동네에서 생긴 일

문학세계사

1992

[118]

간행물

북에서 본 한일협정과 조일회담

역사비평

1995

[119]

서적

현대한일자료집 1(1965년 ~ 1979년)

오름

2003

[120]

뉴스

“한·일회담서 과거사청산 못한 건 반공논리 탓”

http://www.seoul.co.[...]

[121]

뉴스

징용자 목숨값 담보 정치자금 챙겨

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

[122]

뉴스

한일협정 뒷거래 박 정권은 매국정권 5년간 일본기업에 6600만불 제공받아

http://www.ohmynews.[...]

[123]

보고서

The Future of Korean-Japanese Relations

https://www.cia.gov/[...]

2018-10-22

[124]

뉴스

"일제 강제동원 보상금은 기업 아닌 피해자 몫"

http://www.pressian.[...]

프레시안

2006-08-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com