퇴위

1. 개요

퇴위는 공식적인 직책을 포기하는 행위를 의미하며, 특히 국가의 최고 직책인 군주에게 적용된다. 역사적으로 군주의 퇴위는 정치적 혼란이나 권력 이양의 일상적인 요소로 나타났으며, 문화권에 따라 다르게 인식되었다.

퇴위는 군주에게만 사용되는 용어로, 선출되거나 임명된 관리는 사임한다고 표현한다. 교황의 자발적인 포기는 교황 사임 또는 교황 퇴위로 불린다.

퇴위는 다양한 역사적 사례를 가지고 있으며, 20세기 이후에도 여러 국가의 군주들이 퇴위했다. 퇴위 후에는 이전과 동등한 예우를 받거나, 새로운 칭호가 부여되기도 하며, 퇴위 후의 처우는 퇴위의 상황과 관련이 있다.

| 개념 | 군주 또는 통치자가 자신의 권력이나 지위를 자발적으로 포기하는 행위 |

|---|---|

| 관련 용어 | 양위 폐위 |

| 자발적 퇴위 | 개인적인 이유, 건강 문제, 정치적 판단 등에 따라 스스로 왕위나 통치권을 포기하는 경우 |

|---|---|

| 강제적 퇴위 | 혁명, 쿠데타, 전쟁 등의 외부 요인에 의해 강제로 왕위나 통치권을 박탈당하는 경우 |

| 로마 제국 | 디오클레티아누스 황제가 305년에 자발적으로 퇴위 |

|---|---|

| 조선 | 태종이 왕위를 세종에게 물려줌 |

| 일본 | 아키히토 천황이 2019년에 퇴위 |

| 유럽 | 크리스티나 여왕 (스웨덴) 빌헬미나 여왕 (네덜란드) |

| 왕위 계승 | 퇴위 시 왕위 계승 순위에 따라 다음 통치자가 결정됨 |

|---|---|

| 정치적 안정 | 퇴위는 정치적 불안정을 초래할 수 있으며, 특히 강제적 퇴위의 경우 더욱 그러함 |

| 사회적 영향 | 퇴위는 사회 전체에 큰 영향을 미치며, 특히 존경받는 통치자의 퇴위는 사회적 혼란을 야기할 수 있음 |

-

퇴위 -

선양 (역사)

선양은 군주가 왕위를 평화적으로 이양하는 행위로, 고대 중국 전설에서 유래하여 왕조 교체의 명분으로 사용되었으며, 선양 후 전 황족에 대한 대우는 시대에 따라 달랐다. -

교황권의 역사 -

콘스탄티누스의 기증

-

교황권의 역사 -

보름스 협약

2. 용어

--

"퇴위"라는 단어는 무언가를 부인하거나 포기한다는 뜻의 라틴어 'abdicatio'(ab, ~로부터, dicare, 선언하다)에서 유래했다. 가장 넓은 의미에서 퇴위는 모든 공식 직책을 포기하고 사임하는 행위를 뜻하지만, 현대에는 주로 국가의 최고 직책, 특히 군주의 지위를 자발적으로 포기하는 경우에 사용된다. 로마법에서는 아들의 상속권을 박탈하는 것과 같이 가족 구성원을 부인하는 의미로도 사용되었다.

오늘날 일반적으로 선출되거나 임명된 관리가 직책을 그만두는 것은 "사임"이라고 표현하며, "퇴위"는 군주에게 한정적으로 사용된다. 다만, 교황이 로마 주교 직위를 자발적으로 포기하는 경우는 예외적으로 "교황 사임" 또는 "교황 퇴위"라고 부른다.

퇴위는 일반적으로 군주제가 폐지되지 않는 한, 군주의 지위가 자동으로 다음 계승자에게 넘어가는 것을 의미한다. 군주가 사망하여 계승이 이루어지는 경우는 퇴위라고 하지 않으며, 군주가 살아있는 동안 스스로 지위와 권력을 포기할 때만 퇴위라고 한다. 반면, 혁명이나 외부의 압력 등 군주 자신의 의사와 관계없이 강제로 지위와 권력을 빼앗기는 것은 [[폐위]](dethronement)라고 구분한다. 때로는 폐위시킨 측에서 이를 퇴위로 위장하는 경우도 있다.

한편, 군주가 생전에 자신의 지위를 물려주는 행위를 가리켜 '양위'라는 용어를 사용하기도 한다. 2016년 일본의 제125대 천황 아키히토가 퇴위 의사를 밝혔을 때, 일본 언론에서는 "생전 퇴위"라는 표현을 많이 사용했다. 그러나 '생전'이라는 말은 보통 사망한 인물을 기준으로 사용되므로 살아있는 인물에게 사용하는 것은 부적절하다는 지적이 있으며, 이 경우 '양위'가 더 적합한 표현으로 여겨진다.

3. 역사적 사례

역사적으로 군주의 퇴위는 문화권에 따라 다르게 받아들여졌다. 어떤 문화권에서는 군주가 왕위를 스스로 버리는 것을 왕실의 의무를 저버리는 매우 심각하고 충격적인 행위로 간주하여, 극심한 정치적 혼란이나 폭력 상황에서만 드물게 발생했다. 반면, 다른 문화권에서는 퇴위가 왕위 계승 과정의 자연스러운 일부로 여겨져, 군주 간의 원활한 권력 이양을 위해 비교적 자주 사용되기도 했다. 특히 일본에서는 천황이 재위 중 사망하는 것보다 퇴위하는 경우가 더 많았으며, 퇴위한 천황이 상황(上皇)으로서 영향력을 행사하는 원정(院政)이라는 독특한 제도가 발달하기도 했다.

군주가 자신의 의지로 물러나는 '퇴위'는 혁명이나 외부의 강압으로 인해 자리에서 쫓겨나는 '폐위'와는 구분된다. 다만 실제 역사에서는 정치적 패배나 외부 압력으로 인해 어쩔 수 없이 퇴위하는 경우도 많아, 퇴위와 폐위의 경계가 모호한 사례도 존재한다. 예를 들어, 대한제국의 고종 황제는 헤이그 특사 사건을 빌미로 한 일제의 강압에 의해 1907년 강제로 퇴위당했다. 군주가 생존한 상태에서 왕위를 물려주는 행위를 일반적으로 '양위'라고 부른다.

퇴위의 이유는 시대와 상황에 따라 매우 다양했다. 중세 유럽에서는 정쟁에서의 패배가 주요 원인이었으며, 근세 이후에는 혁명으로 인해 왕위를 잃는 사례가 나타났다. 근대에 들어서는 군주 개인의 스캔들이 퇴위의 원인이 되기도 했다. 반면, 군주 자신의 고령이나 건강상의 이유로 자발적으로 왕위를 물려주는 '양위'는 20세기 이후 점차 보편화되었다. 1948년 네덜란드의 빌헬미나 여왕의 퇴위 이후, 유럽과 아시아 여러 국가에서 고령 등을 이유로 한 자발적 퇴위가 이어지고 있다.

군주의 퇴위에 관한 법적 근거는 국가마다 다르다. 헌법에 퇴위 규정이 명시된 나라도 있고, 퇴위를 위해 특별법 제정이 필요한 나라도 있다. 반면 명확한 법적 규정 없이 관례나 정치적 합의에 따라 퇴위가 이루어지는 경우도 있다.

3.1. 서양

서양 역사에서 군주나 지도자가 스스로 자리에서 물러나는 퇴위는 다양한 시대와 배경 속에서 나타났다. 고대 로마 공화국의 독재관부터 로마 제국의 황제, 중세 및 근현대 유럽의 교황과 여러 국가의 군주들에 이르기까지 다양한 사례가 존재한다. 퇴위의 이유는 정치적 압력, 혁명, 개인적인 선택, 종교적 신념, 건강 문제, 혹은 다음 세대로의 원활한 권력 이양 등 다양했으며, 각 사례는 해당 시대의 정치적, 사회적 상황을 반영한다. 구체적인 사례들은 하위 문단에서 자세히 다룬다.

3.1.1. 로마 제국

고대 로마에서 주목할 만한 퇴위 사례로는 로마 공화국의 독재관이었던 루키우스 퀸크티우스 킨키나투스(기원전 458년, 439년)와 루키우스 코르넬리우스 술라(기원전 79년), 그리고 로마 제국의 황제였던 디오클레티아누스(서기 305년)와 서로마 제국의 마지막 황제 로물루스 아우구스툴루스(서기 476년) 등이 있다.

3.1.2. 교황

교황은 전 세계 로마 가톨릭 교회의 수장이며, 역사적으로는 754년부터 1870년까지 교황령의 군주였고, 1929년부터는 바티칸 시국의 군주이기도 하다. 이러한 복잡한 지위 때문에 교황의 퇴위는 영적 영역과 세속적 영역 모두에 영향을 미친다. 1983년 교회법 제332조 2항에 따르면, 재임 중인 교황이 자발적으로 물러나는 것을 가리키는 공식적인 용어는 퇴위(abdication) 또는 사임(renunciation)이다.

역사적으로 초기 중세 시대에 몇몇 논쟁적인 교황 사임 사례가 있었던 것으로 알려져 있다. 비교적 명확하게 기록된 마지막 세 명의 퇴위 교황은 다음과 같다.

* 첼레스티노 5세: 1294년 퇴위.

* 그레고리오 12세: 1415년 퇴위. 서방 분열을 종식시키기 위한 목적이었다.

* 베네딕토 16세: 2013년 퇴위. 현 교황인 프란치스코가 그 뒤를 이었다.

베네딕토 16세의 퇴위는 교황이 사임한 지 598년 만의 일이었고, 자발적으로 완전히 퇴위한 것으로는 719년 만에 발생한 사건이었다. 이는 거의 500년 이상 동안 전례가 없던 일이며, 종교 개혁과 반종교 개혁 이후 처음 있는 교황 사임이었기에 전 세계적으로 큰 주목을 받았다.

3.1.3. 영국

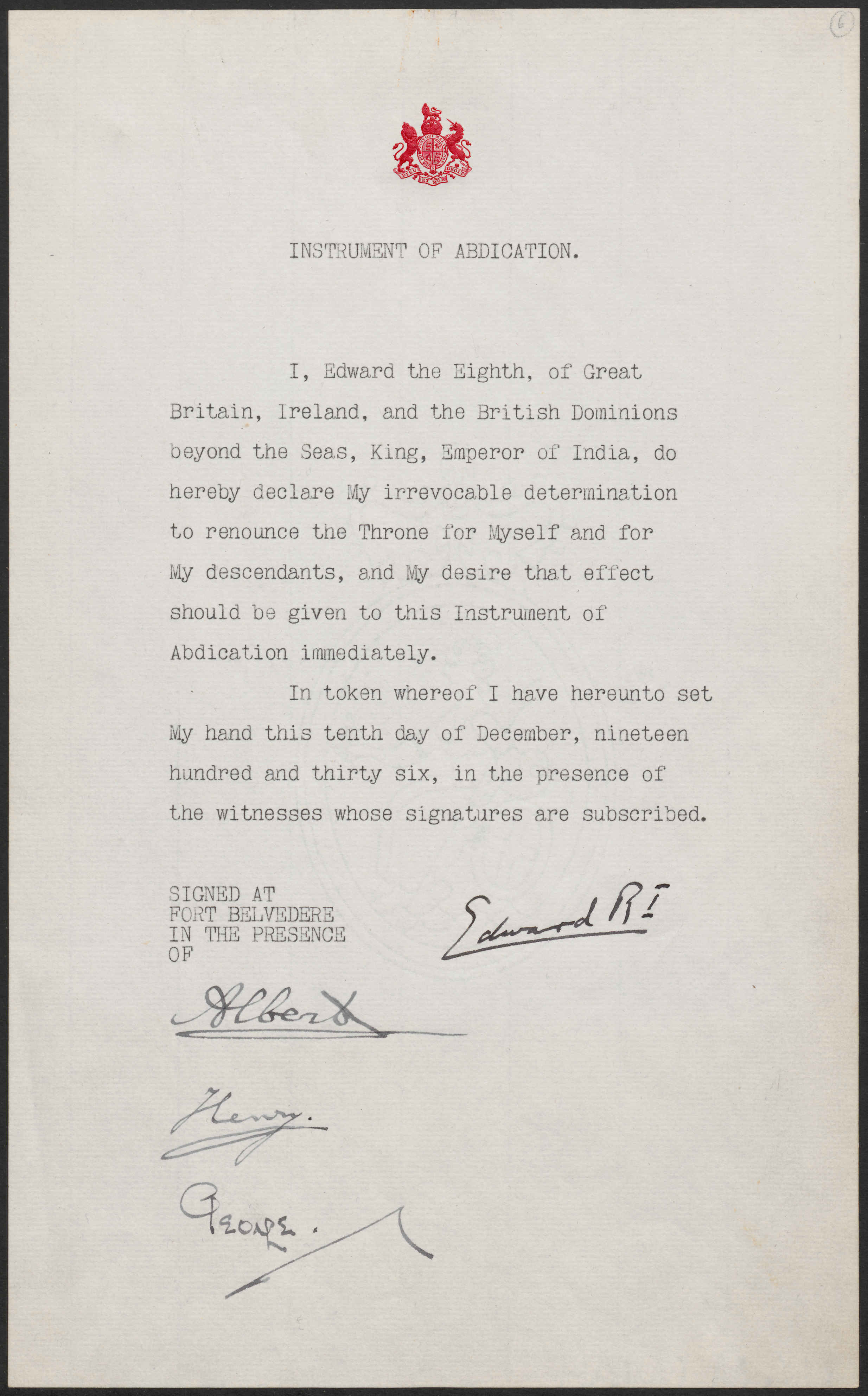

에드워드 8세와 그의 세 형제인 앨버트, 헨리, 조지가 서명한 퇴위 문서, 1936년 12월 10일">

에드워드 8세와 그의 세 형제인 앨버트, 헨리, 조지가 서명한 퇴위 문서, 1936년 12월 10일">

스코틀랜드에서는 스코틀랜드의 메리 여왕이 1567년 귀족들의 압력으로 당시 한 살이었던 아들 제임스 6세에게 왕위를 물려주고 퇴위해야 했다. 제임스 6세는 훗날 잉글랜드의 제임스 1세로 즉위하여 동군연합을 이루게 된다.

잉글랜드의 리처드 2세는 1399년 아일랜드 원정 중 사촌 헨리 볼링브로크(훗날 헨리 4세)가 권력을 장악하자 강제로 퇴위당했다.

1688년 명예 혁명 당시 제임스 2세(스코틀랜드에서는 제임스 7세)는 프랑스로 망명하면서 국새(國璽, 대영 제국의 인장)를 템스강에 버렸다. 잉글랜드 하원에서는 이를 왕위 포기로 볼 것인지, 퇴위로 볼 것인지 논쟁이 있었다. 결국 의회는 제임스 2세가 "왕과 백성 간의 원래 계약을 깨고, 예수회와 다른 악인들의 조언에 따라 근본적인 법률을 위반했으며, 스스로 왕국에서 물러나 정부를 퇴위했고, 그로 인해 왕위는 공석이 되었다"고 결의하여 사실상 퇴위로 간주했다. 스코틀랜드 의회는 그의 왕위를 몰수하고 폐위시키는 법령을 선포했다. 이는 군주의 절대 권력에 대한 의회의 견제를 보여주는 중요한 사건이었다.

현대 영국 역사에서 가장 널리 알려진 퇴위는 영국과 자치령의 국왕 에드워드 8세의 경우이다. 1936년, 에드워드 8세는 미국 출신의 이혼 경력이 있는 여성 월리스 심슨과 결혼하려 했으나, 영국 왕실과 정부, 영연방 국가들, 그리고 잉글랜드 성공회의 강력한 반대에 부딪혔다. 그는 결국 왕위를 포기하고 심슨 부인과 결혼하기 위해 퇴위를 선택했다. 이는 개인적인 사랑과 군주로서의 공적 의무 사이의 충돌을 보여주는 대표적인 사례로 평가받는다.

오늘날 영국에서 군주의 퇴위는 왕위 계승법 1701년 등 관련 법령에 따라 의회법(Act of Parliament)을 통해서만 가능하다. 특히 웨스트민스터 헌장 1931년에 따라, 퇴위에 관한 법률은 해당 시점의 모든 영연방 왕국 의회의 동의를 얻어야 한다. 에드워드 8세의 퇴위를 법적으로 확정하기 위해 폐위 선언법 1936년(His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936)이 제정되었다.

3.1.4. 기타 유럽 국가

로마로 이주하여 교황을 섬기기 위해 퇴위하여 유럽을 충격에 빠뜨렸다.">

로마로 이주하여 교황을 섬기기 위해 퇴위하여 유럽을 충격에 빠뜨렸다.">

제1차 세계 대전에서 독일 제국이 패배하면서 발생한 혼란 속에서 독일 황제 빌헬름 2세는 독일 황제 자리에서 물러나도록 강요받았고, 결과적으로 프로이센 왕국의 왕위에서도 퇴위하게 되었다. 이후 베르사유 조약에 따라 두 군주제가 폐지되었으며, 다른 독일의 왕, 공작, 제후 및 귀족들도 퇴위하고 왕족 칭호를 포기해야 했다.

1940년 나치 독일이 벨기에를 침공했을 때, 벨기에의 레오폴 3세 국왕은 비슷한 상황에 처했던 네덜란드와 노르웨이의 지도자들처럼 런던으로 망명하는 대신 침략군에게 항복하는 길을 선택했다. 이 결정으로 그는 국내외에서 큰 비판을 받았고 인기를 잃었다. 결국 전후인 1951년 7월, 벨기에 정부는 국왕 문제로 알려진 논란 끝에 레오폴 3세에게 퇴위를 명령했다.

최근 수십 년 동안에는 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크의 군주들이 고령이나 다음 세대로의 원활한 왕위 계승을 위해 자발적으로 퇴위하는 사례가 있었다.

2014년 6월, 스페인의 후안 카를로스 1세 국왕은 아들 펠리페 6세에게 왕위를 물려주고 퇴위했다.

2023년 12월 31일, 덴마크의 마르그레테 2세 여왕은 신년 연설을 통해 자신의 덴마크 왕위 즉위 52주년이 되는 2024년 1월 14일에 퇴위할 것이라고 발표했다. 이는 1146년 에리크 3세 이후 처음으로 퇴위한 덴마크 군주이자, 1720년 스웨덴의 울리카 엘레오노라 여왕 이후 퇴위한 첫 스칸디나비아 군주가 되었다.

다음은 20세기 이후 유럽 국가 군주들의 주요 퇴위 사례이다.

| 이름 | 지위 | 날짜 | 후계자 |

|---|---|---|---|

| 오스카르 2세 | 노르웨이 국왕 | 1905년10월 26일 | 호콘 7세 |

| 마누엘 2세 | 포르투갈 국왕 | 1910년10월 4일 | 군주제 폐지 |

| 니콜라이 2세 | 러시아 황제 | 1917년3월 15일 | 군주제 폐지 |

| 콘스탄티노스 1세 | 그리스 국왕 | 1917년6월 11일 | 알렉산드로스 1세 |

| 페르디난트 | 불가리아 국왕 | 1918년10월 3일 | 보리스 3세 |

| 카를 1세 | 오스트리아-헝가리 황제 | 1918년11월 12일 | 군주제 폐지 |

| 니콜라 1세 | 몬테네그로 국왕 | 1918년11월 26일 | 세르비아 왕국과 통합 |

| 빌헬름 2세 | 독일 황제 | 1918년11월 28일 | 군주제 폐지 |

| 마리 아델라이드 | 룩셈부르크 여대공 | 1919년1월 14일 | 샤를로트 |

| 콘스탄티노스 1세 | 그리스 국왕 | 1922년9월 27일 | 게오르기오스 2세 |

| 게오르기오스 2세 | 1924년3월 25일 | 그리스 제2 공화국 | |

| 미하이 1세 | 루마니아 국왕 | 1930년6월 8일 | 카롤 2세 |

| 알폰소 13세 | 스페인 국왕 | 1931년4월 14일 | 스페인 제2 공화국 |

| 에드워드 8세 | 영국 국왕 | 1936년12월 11일 | 조지 6세 |

| 카롤 2세 | 루마니아 국왕 | 1940년9월 6일 | 미하이 1세 |

| 페타르 2세 | 유고슬라비아 국왕 | 1945년12월 29일 | 군주제 폐지 |

| 비토리오 에마누엘레 3세 | 이탈리아 국왕 | 1946년5월 9일 | 움베르토 2세 |

| 움베르토 2세 | 1946년6월 12일 | 군주제 폐지 | |

| 시메온 2세 | 불가리아 국왕 | 1946년9월 15일 | 군주제 폐지 |

| 미하이 1세 | 루마니아 국왕 | 1947년12월 30일 | |

| 빌헬미나 | 네덜란드 여왕 | 1948년9월 4일 | 율리아나 |

| 레오폴 3세 | 벨기에 국왕 | 1951년 7월 16일 | 보두앵 |

| 샤를로트 | 룩셈부르크 대공 | 1964년 11월 12일 | 장 |

| 콘스탄티노스 2세 | 그리스 국왕 | 1973년 6월 1일 | 군주제 폐지 |

| 율리아나 | 네덜란드 여왕 | 1980년 4월 30일 | 베아트릭스 |

3.2. 동양

동양에서도 군주의 퇴위는 다양한 형태로 나타났다. 중국 북주의 선제는 579년 6살 된 아들에게 황위를 물려주기도 했으며, 인도 마우리아 왕조의 찬드라굽타는 말년에 왕위를 버리고 자이나교 승려가 되었다는 기록도 전해진다. 특히 일본에서는 천황이 재위 중 사망하는 것보다 퇴위하는 경우가 더 잦았는데, 퇴위 후 상황(上皇)으로서 여생을 보내거나 원정(院政)을 통해 영향력을 행사하는 독특한 문화가 발달하기도 했다.

3.2.1. 중국

579년, 북주 선제는 당시 6세였던 자신의 아들 정제에게 황제의 자리를 물려주었다.

청나라의 마지막 황제였던 푸이는 두 차례 퇴위했다.

* 1912년 2월 12일, 신해혁명의 결과로 퇴위하여 청나라 군주제가 공식적으로 막을 내렸다.

* 1917년 7월 1일 장훈복벽으로 잠시 복위했으나, 7월 12일 다시 퇴위하였다.

이후 푸이는 일본 제국주의가 세운 괴뢰국인 만주국의 황제(캉더제)로 즉위했으나, 1945년 8월 18일 제2차 세계 대전에서 일본이 패망하고 소련군이 만주를 점령하면서 퇴위하였다.

3.2.2. 일본

일본사에서 천황의 퇴위는 매우 흔하게 일어났으며, 재위 중 사망하는 경우보다 더 잦았다. 당시 대부분의 행정 권한은 섭정(세쇼와 간파쿠 참조)이 가지고 있었고, 천황의 주된 역할은 사제적인 것으로 수많은 반복적인 의례를 포함했다. 이 때문에 재위 10년 정도를 마치면 현직 천황이 존경받는 상황으로 물러나 편안한 여생을 보내는 것이 당연하게 여겨졌다. 천황은 비교적 어린 나이에 즉위해야 한다는 전통이 생겨났는데, 고위 사제적 의무는 걷기 시작한 아이도 수행할 수 있다고 보았고, 유아기를 지난 왕족은 즉위에 적합하고 충분히 나이가 든 것으로 간주되었다. 법적인 성년이 될 필요는 없었기에, 많은 일본 천황들이 6세나 8세 같은 어린 나이에 즉위했다. 어린 나이는 군주가 지루한 의무를 견디고, 정치 권력자들에게 복종하며, 때로는 제국 왕조의 실질적인 권력자들을 가리는 데 도움이 되었다. 거의 모든 일본의 여황제와 수십 명의 천황들이 퇴위하여 편안한 노후를 보냈으며, 때로는 퇴위 후에 원정을 통해 재위 시보다 더 큰 영향력을 행사하기도 했다. 일부 천황들은 10대에 퇴위하기도 했는데, 이러한 전통은 일본의 민속, 연극, 문학 등 다양한 문화 형태에서 천황이 주로 청소년으로 묘사되는 배경이 되었다.

메이지 유신 이전까지 일본에는 11명의 여황제가 있었으며, 이들 중 절반 이상은 적합한 남성 후계자가 통치할 나이가 되었다고 판단되면 퇴위했다. 그러나 메이지 유신 이후 제정된 황실전범, 메이지 헌법, 그리고 현재의 1947년 일본국 헌법에는 천황의 퇴위에 대한 명시적인 규정이 없다.

제2차 세계 대전에서 일본이 패배한 후, 황실 내부에서는 히로히토 천황의 퇴위를 요구하는 목소리가 나왔다. 치치부 친왕, 다카마쓰 친왕, 히가시쿠니 친왕 등은 히로히토 천황에게 퇴위하고 아키히토 황태자가 성년이 될 때까지 황족 중 한 명이 섭정을 맡을 것을 압박했다. 1946년 2월 27일에는 천황의 막내 동생인 미카사 친왕이 추밀원에서 천황에게 일본 패전의 책임을 지고 퇴위할 것을 간접적으로 촉구하기도 했다. 그러나 당시 일본을 통치하던 연합군 최고사령관 더글러스 맥아더는 히로히토 천황이 일본 국민의 연속성과 결속의 상징이라며 그의 유임을 강력히 주장하여 퇴위는 이루어지지 않았다.

시간이 흘러 2016년 7월 13일, 공영 방송 NHK는 당시 아키히토 천황이 고령을 이유로 몇 년 안에 장남인 나루히토 황태자에게 양위할 의사를 밝혔다고 보도했다. 황실 내에서의 퇴위는 1817년 고카쿠 천황 이후 처음 있는 일이었다. 그러나 궁내청의 고위 관계자들은 천황의 퇴위에 대한 공식적인 계획이 없다고 부인했다. 당시 황실전범에는 퇴위 규정이 없었기 때문에, 천황의 퇴위를 위해서는 법률 개정이 필요했다. 2016년 8월 8일, 아키히토 천황은 이례적으로 TV 연설을 통해 자신의 고령과 건강 상태 악화를 언급하며 퇴위 의사를 강력히 시사했다. 이 연설은 그의 퇴위 의지를 표명한 것으로 널리 해석되었다.

이에 따라 일본 정부는 2017년 5월 19일, 아키히토 천황의 퇴위를 허용하는 법안을 내각에서 발의했다. 2017년 6월 8일, 국회는 아키히토 천황의 퇴위를 가능하게 하고 정부가 나루히토 황태자에게 왕위를 계승하는 절차를 시작하도록 하는 일회성 특별법을 통과시켰다. 이후 2017년 12월 1일, 황실 회의를 거쳐 당시 총리였던 아베 신조는 아키히토 천황의 퇴위가 2019년 4월 30일에 이루어질 것이라고 공식 발표했다.

3.2.3. 한국

고종 황제는 헤이그 특사 사건을 빌미로 한 일제의 압력으로 1907년 7월 20일 강제로 퇴위하였고, 아들인 순종이 황위를 이었다. 이후 순종 황제는 1910년 8월 29일 한일 병합으로 인해 대한제국이 국권을 상실하면서 강제로 퇴위당했다.

3.2.4. 기타 아시아 국가

마우리아 왕조의 초대 황제인 찬드라굽타는 그의 통치 이후 약 800년 후에 쓰여진 자이나교 자료에 따르면, 말년에 퇴위하여 자이나교 승려가 되었다고 전해진다.

메카의 샤리프이자 헤자즈 왕국의 국왕이었던 후세인 빈 알리는 1924년 10월 왕위에서 물러났다.

다음은 기타 아시아 국가 군주들의 퇴위 사례이다.

| 이름 | 국가 및 지위 | 날짜 | 후계자 또는 결과 |

|---|---|---|---|

| 고종 | 대한제국 황제 | 1907년 7월 20일 | 순종 (일제의 압력에 의한 강제 퇴위) |

| 순종 | 대한제국 황제 | 1910년 8월 29일 | 한일 병합으로 인한 군주제 폐지 |

| 푸이 | 청나라 황제 | 1912년 2월 12일 | 군주제 폐지 |

| 선통제 | 청나라 황제 (복위 시도) | 1917년 7월 12일 | 군주제 폐지 |

| 타이무르 빈 파이살 | 오만 술탄 | 1932년 2월 10일 | 사이드 빈 타이무르 |

| 프라자디폭 | 타이 국왕 | 1935년 3월 2일 | 아난다 마히돈 |

| 캉더 황제 | 만주국 황제 (일제 괴뢰국) | 1945년 8월 18일 | 소련군 점령 |

| 바오 다이 | 베트남 황제 | 1945년 8월 25일 | 군주제 폐지 |

| 찰스 비너 브룩 | 사라왁 라자 | 1946년 7월 1일 | 영국으로 할양 |

| 압둘라 빈 자심 알 타니 | 카타르 아미르 | 1949년 8월 20일 | 알리 빈 압둘라 알 타니 |

4. 퇴위 후의 처우

(내용 없음)

5. 현대적 의의

최근 수십 년 동안 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 카타르, 캄보디아, 부탄의 군주들은 노령이나 왕위 계승을 앞당기기 위해 퇴위하는 사례가 있었다.

2014년 6월에는 스페인의 후안 카를로스 1세 국왕이 아들 펠리페 6세에게 왕위를 물려주고 퇴위했다.

2023년 12월 31일, 덴마크의 마르그레테 2세 여왕은 신년 연설을 통해 즉위 52주년이 되는 2024년 1월 14일에 퇴위할 것이라고 발표했다. 이는 1146년 에리크 3세 이후 처음으로 퇴위한 덴마크 군주이며, 스칸디나비아에서는 1720년 스웨덴의 울리카 엘레오노라 여왕 이후 처음 있는 일이었다.

스웨덴의 경우, 과거에도 자발적인 퇴위 사례가 있었다. 17세기 크리스티나 여왕은 1654년에 퇴위하여 사촌 칼 10세가 왕위를 이었다. 크리스티나는 퇴위 후 개신교에서 가톨릭으로 개종하고 해외를 여행하며 지식인들과 교류하는 등 문화적인 삶을 살았다. 18세기에는 울리카 엘레오노라 여왕이 1720년에 퇴위하고 남편인 프레드리크 1세가 왕위에 올랐는데, 이는 의회의 왕권 제한 시도에 대한 불만 때문이었다. 한편, 현대 스웨덴의 통치법(1974년 제정) 제5장 제6조에는 국가 원수인 국왕 또는 여왕이 연속 6개월 동안 직무를 수행하지 못할 경우, 정부가 의회에 보고하고 의회는 국왕 또는 여왕이 퇴위한 것으로 간주할지 여부를 결정하도록 규정하고 있다.