규봉종밀

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

규봉종밀(780년 ~ 841년)은 당나라의 승려이자 화엄종 제5대 조사이며 하택종의 제7대 조사이다. 그는 유교를 공부하다가 불교에 귀의하여 전국을 유랑하며 스승들에게 가르침을 받았다. 청량징관에게 화엄경을 배우고 하택신회의 선 사상을 계승했으며, 불교와 유교 윤리를 통합하려 노력했다. 규봉종밀은 교학과 선학의 대립을 비판하며 교선일치를 주장하고, 돈오점수를 수행론으로 제시했다. 그는 화엄경과 원각경을 최고의 경전으로 평가하고, 유교, 도교, 불교를 모두 특정 역사적 맥락에서 기능하는 방편으로 보았다. 규봉종밀의 사상은 한국 불교에 큰 영향을 미쳐 지눌에게 계승되었고, 그의 저서인 《선원제전집도서》는 한국 불교 사상 발전에 기여했다. 그는 북종선, 우두선, 홍주 종, 보당 학파 등을 비판했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 780년 출생 - 아흐마드 이븐 한발

아흐마드 이븐 한발은 수니파 이슬람의 한발리 법학파 창시자이자 법학자, 신학자, 하디스 수집가로, 꾸란과 하디스에 대한 엄격한 준수를 강조하며 '꾸란은 창조되지 않은 하나님의 말씀'이라는 신념을 지킨 것으로 유명하다. - 중국의 불교학자 - 장쉐량

장쉐량은 만주 군벌 장작림의 아들이자 동북군 지휘관으로서 만주사변 당시 부저항 정책과 시안 사건 주도를 통해 국공합작을 이끌어낸 인물이며, 그의 삶과 행적에 대한 평가는 엇갈린다. - 중국의 불교학자 - 장빙린

장빙린은 청나라 말기에서 중화민국 초기에 활동한 사상가, 혁명가, 학자로, 배만 의식을 가지고 혁명 운동에 투신하여 《민보》 주필로서 민족혁명을 고취했으며, 위안스카이의 반동정치에 반대하며 쑨원과 함께 활동했고, 고증학에 기반한 국학 연구에 매진하며 민국 학문에 큰 영향을 미쳤으며, 종족혁명주의, 국수주의, 불교 철학 수용 등 다층적인 사상을 보였다. - 841년 사망 - 장보고

장보고는 신라 말기에 청해진을 설치하여 해상권을 장악하고 동아시아 해상 무역을 주도하며 신라 경제력 강화와 문화 교류에 기여했으나, 왕위 다툼에 연루되어 암살당한 해상 무역가이자 군인이다. - 841년 사망 - 누 이븐 아사드

2. 생애

규봉종밀은 사천성(四川省) 과주(果州) 출신의 명문가에서 태어났다. 어릴 때부터 과거시험을 위해 유학을 공부했으나, 28세에 수주도원(遂州道圓)의 법문에 감화받아 출가하여 807년에 구족계를 받았다.[14]

규봉종밀은 선(禪) 수행과 화엄 사상 등 다양한 불교 가르침과 전통을 통합하려 했다.[23] 특히, 화엄 사상을 재구성하여 선 수행의 존재론적 기반과 철학적 근거를 제공하고, 유교의 비판에 맞서는 윤리 이론을 제시하며, 당나라 시대의 반율법주의적 선불교를 비판하고자 했다.[19]

성도부(成都府) 관리 임관(任灌)의 집에서 <원각경>을 받아 읽고 크게 감격하여 눈물을 흘렸다. 수주도원에게 이 사실을 알리자, 수주도원은 시골에만 있지 말고 떠나라고 권유했고, 종밀은 뛰어난 스승을 찾아 전국을 유랑했다.[15]

처음에는 사천의 중심지인 성도(成都)에 있는 형남(荊南) 장(張)선사를 찾아갔으나, 장선사는 서울로 가라고 권유했다. 이에 낙양으로 떠나 신조(神照, 776~838)선사를 만나 수행했다. 당나라 문종으로부터 자의(紫衣)와 대덕(大德)이라는 호를 받았고, 황벽희운의 재가 제자였던 재상 배휴의 귀의를 받았다.[16]

어떤 병든 스님이 준 《화엄경소(華嚴經疏)》는 화엄종의 4대 조사 청량징관의 저서였다. 종밀은 청량징관의 강의를 듣지 않았음에도 《화엄경소(華嚴經疏)》를 스스로 강의할 수 있었고, 이에 감동한 신도가 팔을 끊을 정도였다.[17]

이후, 교종으로는 화엄종 4조 청량징관을 계승하여 화엄종 5조가 되었고, 선종으로는 하택신회의 사상을 계승하여[18] 하택종 7대조사가 되었다.[19] 780년, 종밀은 현재 쓰촨성 중부에 위치한 하(何)씨 가문에서 태어났다. 어린 시절 중국 고전을 공부하며 지방 정부에서 일하기를 희망했으나, 17세 또는 18세에 아버지를 여의고 불교를 공부하게 되었다. 811년, 징관에게 보낸 편지에서 그는 3년 동안 "고기를 끊고 [불교] 경전과 논서를 연구했으며, 명상의 덕에 익숙해지고 저명한 승려들과 교류했다"고 썼다.

22세에 유교 고전으로 돌아가 이해를 깊이 있게 다졌으며, 쑤이저우의 이쉐위안(義學院) 유교 아카데미에서 공부했다. 그의 후기 저술은 '논어', '효경', '예기'는 물론 도교 고전인 노자의 저작과 같은 역사 텍스트 및 도교에 대한 상세한 지식을 보여준다. 불교로 개종했지만, 종밀의 유교적 도덕관은 그를 떠나지 않았고, 그는 경력 대부분을 유교 윤리와 불교를 통합하려 노력했다.

24세에 규봉 종밀은 선사 수주도원을 만나 2, 3년 동안 선을 수행했다. 807년, 승려로 정식 임명된 해에 도원으로부터 인가를 받았다. 도원은 쓰촨성 청두에 기반을 둔 경중종이라는 남선 전통의 일부였다. 이 계보는 한국의 왕자이자 선사인 김화상(c. 684–762, 경중 무상이라고도 함), 그리고 그의 제자 신회(초기 하택 신회와 혼동하지 말 것)로 거슬러 올라간다. 브로튼에 따르면, 도원의 스승인 이주 남인은 성수 사원의 주지로서 하택 신회와 쓰촨의 또 다른 신회에게서 수련을 받았을 가능성이 높다.

종밀은 자서전에서 경전 독송 의식 후에 ''원각경'' 사본을 접하게 된 경위를 이야기한다. 그레고리에 따르면, "단 두세 페이지를 읽고 나서 그는 깨달음을 얻었고, 그 강렬함에 압도되어 기쁨에 겨워 춤을 췄다." 종밀은 "도원의 한 마디에 나의 마음자리가 완전히 열렸고, 한 권의 [원각경]으로 그 의미가 하늘처럼 맑고 밝아졌다"라고 썼다.

이 시기 종밀의 돈오는 그의 이후 학문적 경력에 깊은 영향을 미쳤다. 그는 그 후 몇 년 동안 ''원각경''과 그 주석을 광범위하게 연구했다. 그는 선에서 경전 연구의 필요성을 옹호했고, 마조 도일(709–788)에서 파생된 홍주 종파의 반율법주의를 비판했는데, 이 종파는 "자신의 감정의 본성에 따라 자유롭게 행동하도록 자신을 맡기는 것"을 실천했다.

810년, 30세의 종밀은 당대 최고의 불교 학자이자 화엄학 해설가인 청량(, 738–839)의 제자인 영봉()을 만났다. 영봉은 종밀에게 청량의 ''화엄경'' 주석과 부주석을 주었다. 이 두 텍스트는 종밀에게 심오한 영향을 미쳤다. 그는 이 텍스트들과 경전을 매우 열정적으로 연구하여, "남아있던 모든 의심이 완전히 씻겨나갔다"고 선언했다. 812년에 종밀은 서경(西京), 장안으로 가서 화엄의 권위자이자 선(禪), 천태종, 계율, 동아시아 중관에도 정통했던 청량과 2년간 함께 공부했다.

816년, 규봉종밀은 장안 남서쪽 종남산으로 물러나 저술 활동을 시작하여, 《원각경》 주석 개요와 이 경전에 대한 네 가지 해설의 발췌본을 썼다. 이후 3년 동안 불교 경전인 대장경을 읽고 종남산의 여러 사찰을 방문하며 학문 연구를 계속했다. 819년 장안으로 돌아와 수도의 여러 사찰에 있는 장서를 활용하여 연구를 계속했다. 819년 말, 《금강경》에 대한 주석()과 부주석()을 완성했다. 821년 초, 규봉 아래의 초당사()로 돌아갔으며, 이때부터 "규봉종밀"로 알려지게 되었다. 823년 중반, 처음 깨달음을 얻게 된 텍스트인 《원각경》에 대한 자신의 주석을 완성했는데, 이는 약 15년 전에 세운 서원의 완성이었다. 이후 5년 동안 규봉종밀은 종남산에서 저술과 연구를 계속하며 명성이 높아졌다.

문종 황제(826–840년 재위)는 828년 종밀을 수도로 소환했고, 종밀에게 자색 가사와 "대덕"(bhadanta)이라는 존칭을 주었다. 수도에서 보낸 2년은 그에게 매우 중요한 시기였다. 전국적으로 존경받는 불교 선승이 되었으며, 배휴와 백거이(772–846) 같은 당대 사대부들과 교류했다.

이 시기에 종밀은 자신의 지식을 불교 전문가를 위한 전문적인 주석서 대신 더 폭넓은 독자를 위한 저술에 쏟았다. 그의 학문적 노력은 당대의 지적 문제로 향했으며, 이후의 많은 작품들은 당대 사대부들의 요청에 의해 제작되었다. 일반 사대부를 대상으로 한 저술은 『인성본원론』이다.

또한 종밀은 불교 경전의 새로운 부분을 만들기 위해 찬(Chan) 불교의 전집을 편찬할 목적으로 유통되는 모든 찬 불교 경전을 수집하기 시작했다. 이 작업은 유실되었지만, 제목인 『찬원제전집』()은 남아있다.

규봉 종밀은 권력가들과의 연관으로 인해 835년, 감로의 변으로 몰락했다. 종밀의 친구였던 이종언(Li Xun)은 당 문종과 장군 정주(Zheng Zhu)와 공모하여 환관들을 모두 죽여 권력을 억제하려 했다. 음모는 실패했고 이종언은 종밀에게 몸을 숨기기 위해 종남산으로 도망쳤다. 이종언은 곧 체포되어 처형되었고 종밀은 체포되어 반역죄로 재판을 받았다. 처형을 앞두고 종밀의 용기와 정직함에 감명을 받은 환관 장군들은 종밀을 살려주었다.[1]

이 사건 이후 종밀의 활동에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, 조정에서 환영받지 못했을 것이며, 《우란분경》에 대한 후기 주석의 증거에 따르면 고향인 사천으로 돌아갔다. 종밀은 841년 2월 1일 장안에서 좌선 자세로 사망했다. 유언에 따라 시신은 짐승들의 먹이로 남겨졌다가 화장되었다. 12년 후 "삼매(Samādhi)-반야(Prajñā) 선사"라는 시호를 받았고, 유해는 청련이라는 탑에 안치되었다.

3. 사상

형이상학적으로 종밀은 법장의 완전 융합 교리 대신, 본각에 기반한 돈오점수(頓悟漸修)와 ''대승기신론''의 "일심"(一心)을 강조했다.[14]

종밀은 교판(敎判)을 통해 모든 가르침을 통합하고 정당화하는 계층적 체계를 구성했다.[23] 그의 교판은 불교 가르침을 다섯 가지로 분류한다.

1. 인간과 천상의 가르침(人天敎): 윤리, 업, 윤회를 가르침.

2. 소승불교 가르침(小乘教): 무아와 아비달마 가르침 포함.

3. 대승불교 가르침(大乘法相教): 주로 유식의 가르침.

4. 대승불교 가르침(大乘破相教): 공(空)과 중관의 가르침.

5. 일승의 가르침(一乘顯性教): 본래 깨달음의 순수한 마음, 즉 자신의 마음이 진정한 본성(진정한 마음, 공(空)하고, 고요하며, 본래 순수함)임을 가르침. 이는 또한 불성, 마음의 근본 등으로 불림.

종밀은 각 사람의 "본성"이 불성과 동일하다고 보았다. 그는 "하나의 참된 영적 본성만이 있는데, 그것은 태어나지 않고, 죽지 않으며, 증가하지 않고, 감소하지 않는다"라고 말했다.[3] 종밀은 법장과 달리 인다라망 비유로 설명되는 모든 법의 상호 침투 대신, 마음의 본성과 모든 현상의 상호 연결에 초점을 맞추었다.

종밀은 청량징관을 따라 "절대와 현상의 막힘 없는 상호 침투"와 "본성 기원"을 더 근본적인 교리로 보았다. 그는 궁극적인 본성, 즉 유일한 참된 법계(darmadhatu)를 《기신론》의 "하나의 마음"과 불성과 동일시했다. 따라서 종밀에게 가장 높은 가르침은 본래 깨어난 마음, 즉 궁극적인 "본성"에 근거한다.

종밀은 긍정적인 종교적 담론을 옹호하며, "본성을 근본 원리로 삼는" 전통이 현실의 참된 본성을 드러내기 위해 두 종류의 담론을 모두 사용했다고 주장했다. 그는 궁극적 실재를 "공적 고요한 자각", "자각과 시현의 깨달음의 조명" 등으로 묘사하며, 긍정적 요소가 없으면 완전한 무(無)만이 남는다고 보았다.

3. 1. 교선일치(敎禪一致)

규봉종밀은 교학(敎學)과 선학(禪學)이 서로 대립하는 상황을 비판하고, 교선일치를 주장했다.[20] 그는 당시 학자들과 수행자들이 논쟁하는 것을 보고, 이 문제를 해결하기 위해 《선원제전(禪源諸詮)》 100권을 저술했지만, 현재는 서문인 《선원제전집도서(都序)》만 남아있다. 이 책에서 규봉종밀은 선(禪)을 다섯 가지로 분류했다.[20]

규봉종밀은 24세에 수주 도원(遂州道圓) 선사를 만나 2~3년간 선을 수행했고, 807년에 정식 승려가 되면서 도원 선사에게 인가를 받았다. 도원 선사는 김화상으로 이어지는 경중종(淨衆宗)이라는 남선(南禪) 전통에 속했다. 종밀은 경전을 읽다가 원각경을 접하고 큰 깨달음을 얻었으며, 이후 원각경과 그 주석을 깊이 연구했다. 그는 선 수행에서 경전 연구의 중요성을 강조하며, 마조 도일의 홍주종파에서 나타나는 반율법주의(反律法主義)를 비판했다.

종밀은 선과 경전의 가르침이 일치한다(敎禪一致)고 보았다. 그는 경전을 "진실과 거짓을 판단하는 기준"으로 비유하며, 선 수행자는 경전과 논서를 기준으로 삼아야 한다고 강조했다.[3] 그는 추론, 직접적인 지각, 부처의 말씀이라는 세 가지 지식의 원천을 모두 활용해야 하며, 어느 하나에만 의존하면 균형을 잃을 수 있다고 보았다.

종밀은 경전이 선의 의미를 이해하는 데 중요한 지침이지만, 경전 자체가 곧 선은 아니라고 보았다. 그는 선이 "개념을 얻고 단어를 잊는" 직관적이고 신비로운 이해에 기반한다고 설명했다. 즉, 경전을 읽고 연구하는 것은 깨달음에 도움이 되지만, 단어나 문자에 얽매이지 않고 자신의 마음에서 깨달음이 나타나야 한다는 것이다. 그는 경전을 목수의 먹줄에 비유하며, "숙련된 장인은 먹줄을 기준으로 사용해야 하지만, 먹줄 자체가 기술은 아니다"라고 설명했다.

3. 2. 돈오점수(頓悟漸修)

규봉종밀은 돈오점수(頓悟漸修), 즉 단박에 깨닫고 점차 수행한다는 수행론을 제시했다. 그는 중생이 본래 깨달은 마음(본각묘심)을 가지고 있지만, 무명(無明)으로 인해 이를 알지 못한다고 보았다.[7] 따라서 먼저 자신의 본성을 깨닫는 돈오(頓悟)가 필요하며, 이후 점진적인 수행(漸修)을 통해 번뇌를 제거하고 깨달음을 완성해야 한다고 주장했다.[7] 돈오와 점수는 해가 뜨면 서리가 녹듯이, 혹은 아기가 태어나면 점차 성장하듯이, 깨달음과 수행은 순차적이면서도 상호 연관된 과정으로 본다.[7]

규봉종밀은 점진적인 수행을 동반하는 급격한 깨달음(중국어: 頓悟, tun-wu)의 견해를 옹호했다.[7] 그는 "급격한" 가르침과 "점진적인" 가르침을 두 개의 별도 가르침이나 진리가 아닌, 동일한 진리를 표현하는 서로 다른 방식 또는 방법으로 이해했다.[7] 또한, 급격한 가르침이 진리를 직접적으로 드러내고 모든 중생이 부처라는 "급격한" 이해를 가져오지만, 이것이 곧바로 완전한 불성을 얻는다는 것을 의미하는 것은 아니라고 보았다. 이는 깊이 뿌리내린 번뇌의 씨앗은 과거 생의 조건화의 잔재를 줄이는 광범위한 훈련을 통해서만 제거되기 때문이다.[7]

규봉종밀은 두 가지 유형의 깨달음, 즉 점진적인 수행의 기초가 되는 초기 통찰력의 깨달음(chieh-wu)과 최종적인 깨달음인 완전한 깨달음(cheng wu)을 구분했다. 그의 수행에 대한 분석은 초기 통찰력, 점진적 수행, 완전한 깨달음의 세 가지 주요 구성 요소를 갖는다.[7] 급격한 깨달음은 참된 본성에 대한 초기 통찰력을 제공하며, 점진적인 수행은 원래 깨달은 마음을 모든 행위에 완전히 통합하는 것을 방해하는 모든 남아있는 번뇌의 흔적을 제거하는 데 필요했다.[7]

규봉종밀은 급격한 깨달음과 점진적인 수행의 과정을 설명하기 위해 다양한 비유를 사용했다. 예를 들어 물과 파도의 은유를 사용하는데, 모든 것을 비추는 물의 본질적인 고요한 본성(본래의 깨달음)은 무지의 바람에 의해 방해받는다. 바람이 갑자기 멈출 수 있지만(급격한 깨달음), 방해하는 파도는 모든 움직임이 멈추고 물이 다시 본질적인 본성(불성)을 반영할 때까지 점진적으로 가라앉을 뿐이다(점진적 수행). 그러나 무지에 의해 방해받든 그렇지 않든, 물의 근본적인 본성(즉, 순수한 광명심)은 결코 변하지 않는다.[7]

종밀은 또한 영적 성장의 10단계 과정을 개략적으로 설명했다. 각 단계는 삼사라(samsara)의 발달에 해당하는 단계를 뒤집어 더 거친 측면에서 더 미묘한 측면으로 나아간다.

1. 돈오: 마음의 본성에 대한 최초의 통찰, 즉 본래의 깨달음(benjue)으로 믿음을 갖게 한다.

2. 불도(佛道)를 성취하기로 결심함: 보리심에 의해 자극받은 보살 서원, 자비, 지혜를 생성한다.

3. 보시, 계율, 인내, 정진, 그리고 명상적 통찰력 (사마타-비파샤나)의 다섯 가지 수행을 배양한다.

4. 영적 발전 - 자비, 지혜, 서원, 그리고 세 가지 마음, 즉 정직한 마음, 깊은 마음, 그리고 위대한 자비심을 더욱 발전시킨다.

5. 자아의 공(空)를 깨달음

6. 법의 공(空)을 깨달음

7. 형상의 숙달 - 지각적 대상이 마음의 현현임을 깨닫고 그것을 숙달한다.

8. 마음의 숙달 - 지각하는 주체 또한 환영임을 깨닫고 그것을 숙달한다.

9. 생각으로부터의 자유 - 망상적인 생각의 기원을 완전히 인식하고 마음의 참된 본성을 본다.

10. 불성(佛性)의 성취 - 궁극적인 근원으로 돌아가, 모든 것, 심지어 망상과 깨달음, 윤회와 열반의 불이를 깨닫는다.[7]

3. 3. 화엄 사상

규봉종밀은 <화엄경원인론>에서 '본각묘심'을 긍정적으로 드러내는 경전인 화엄경과 원각경을 최고의 경전으로 평가했다. 반면에 금강경은 부정적인 표현이 많아 수준이 낮은 가르침으로 보았다.[25]

종밀은 하택신회의 하택종을 계승하여 '본각묘심'을 중시했으며, 마조도일은 '본각묘심'을 부정적으로 드러내어 수준이 떨어진다고 비판했다.[26]

종밀은 법장과 같이 완전 융합 또는 걸림 없는 상호 관통의 교리를 강조했던 초기 화엄 사상가들의 생각을 넘어, 모든 중생이 가지고 있는 본각에 기반한 점진적인 수행에 뒤따르는 돈오점수(頓敎)의 가르침과, 대승기신론의 "일심"(一心)에 대한 가르침을 강조했다.[14]

종밀에 따르면, 모든 존재는 "완전히 깨달은 마음"을 가지고 있는데, 이는 불성(tathāgatagarbha), 법계(Dharmadhātu)(法界, 절대적 실재), 그리고 기신론의 "일심"과 같다.

규봉종밀은 "공적(空寂)한 앎"이라는 용어가 궁극적인 실재의 긍정적이고 부정적인 측면을 모두 표현한다고 보았다. "공(空)"은 모든 현상적 모습이 비어 있다는 것을 의미하며, "적(寂)"은 참된 본성의 불변의 원리를 나타낸다. "앎(Awareness)"은 본질 자체의 계시를 나타낸다.

종밀은 궁극적인 진리를 "앎(chih)"이라는 용어로 묘사했는데, "신령한 앎(ling-chih)", "신령한 앎은 가려지지 않음(ling-chih pu-mei)", "항상 존재하는 앎(ch'ang-chih)", "공적한 앎(k'ung chi [chih])"이라고도 불렀다. 이 앎은 오염된 마음, 정신적 차별도 아니며, 마음의 대상도 아니다. 종밀에게 이 앎은 "모든 유정의 삶에 항상 존재하는 의식의 근본 바탕"이며, "망상과 깨달음, 무지와 지혜의 인식론적 근본" 또는 '마음 근본(hsin-li)'이다.

종밀은 《선(禪) 서신》에서 여의주(cintamani)의 비유를 통해 마음 근본을 설명한다. 수정구와 같은 여의주는 밝음이 있기에 여러 색을 반사할 수 있다. 밝음은 앎을 나타내고, 색은 객관적인 지지체를 나타낸다. 그러나 보석 자체는 모든 종류를 반사할 잠재력이 있지만, 색상에 대한 차별은 없다.[4] 종밀은 "다양성은 색상 특성 자체에 내재되어 있으며, 밝은 보석은 결코 변하지 않는다."라고 말한다.[5]

종밀은 승만경과 기신론을 따라 이 궁극적인 마음 근본이 오염과 차별에서는 비어 있지만, 네 가지 완전한 자질(영속성, 순수성, 행복, 자아)뿐만 아니라 모든 부처의 자질과 같은 긍정적인 자질에서는 비어 있지 않다고 보았다.

종밀에게 불교 수행의 점진적인 수행은 원래 깨달은 마음에 대한 믿음에 근거해야 한다. 이를 통해 자신의 원래 깨달은 상태에 대한 갑작스러운 깨달음을 얻을 수 있다.

깨달음 전에는 참된 마음에 두 가지 원리가 있는데, 비실재적인 생각과 일치하는 것과 일치하지 않는 것이다. 비실재적인 생각과 일치하는 한, 순수함과 불순함을 모두 포함할 수 있으며, 장식으로 알려져 있다. 그러나 비실재적인 생각과 일치하지 않는 원리에서 그 본질은 불변하며, 여래로 알려져 있다.[6] 종밀의 형이상학은 마음을 불변의 절대적 측면과 현상적으로 나타나는 측면을 갖는 것으로 보는 기신론의 "일심 이문" 모델을 따른다.

종밀은 "모든 유정은 여래의 지혜를 완전히 갖추고 있지 않은 자가 없다"는 화엄경을 이 가르침의 주요 출처로 인용한다. 그는 또한 이 가르침이 원각경, 능엄경, 화엄경, 승만경, 《여래장》 경, 열반경, 《기신론》, 《불성론(Foxing lun)》 및 보성론과 같은 수많은 출처에 의해 예시된다고 보았다.

실재의 궁극적인 근본, 즉 "여래장 법계"(진여 법계, chen-ju fa-chieh)는 종밀에 따르면 "부처와 중생의 근원인 순수한 마음"이다. 이는 모든 법(현상)을 발생시키는 마음의 본성 또는 본질이다. 따라서 "성기"(性起, hsing-ch'i)는 궁극적인 본성으로부터 우주의 모든 현상이 나타나는 것을 의미한다.

성기는 또한 절대적 영역과 현상적 영역의 상호 침투(이-사 무애, li-shih wu-ai) 개념과 동일시된다. 금(즉, 본성)과 금으로 만들어질 수 있는 다양한 물체(법)와 마찬가지로, 그것들은 정확히 같은 것도 아니고 본질적으로 다른 것도 아니다.

종밀에 따르면, 이러한 성기 교리는 화엄 사상과 유가행의 주요 차이점 중 하나이다. 유가행에서는 순수한 여래장이 불활성이며 변하지 않지만, 화엄과 대승기신론에서는 여래장이 또한 모든 법을 발생시키는 조건적인 측면을 가지고 있기 때문이다.

종밀은 궁극적인 본성을 설명하기 위해 본체와 작용(ti yong)의 동아시아 담론을 사용한다. 이 분석에서, 불성(즉, 여래장)은 마음의 순수하고 절대적인(부변, pu-pien) 측면인 본체(ti)로 묘사된다. 한편, 불성의 타고난 능력과 현시는 그 작용이며, 여기에는 본질적인 불변의 깨달음과 다양한 원인과 조건에 반응하는 마음의 무상하고 조건적인(수연, sui-yuan) 측면이 포함된다.

3. 4. 유교, 도교와의 관계

규봉종밀은 유교, 도교, 불교를 모두 특정 역사적 맥락에서 기능하는 방편(方便, 우파야)으로 보았다. 그는 불교가 최고의 진리를 드러낸다고 보았지만, 세 성인(공자, 노자, 붓다)의 이해 수준과는 무관하다고 생각했다. 종밀은 그들을 "시대에 따라, 그리고 중생에 응하여 가르침을 세우는 데 있어 서로 다른 길을 만든 완벽한 성인"으로 보았다.[25] 이처럼 세 가르침은 창시자들이 깨달은 진리가 아니라, 그 목표와 발생한 특정한 상황에서 달랐다.[25]

종밀은 유교에서 받은 초기 훈련을 통해 중국의 비불교적 원리를 불교 가르침 내에 통합할 수 있는 종합적인 틀을 개발하려 했다.[26] 예를 들어 종밀은 오계를 오상(五常, 인의, 의, 예, 지, 신)에 대응시키고, 불교의 우주론적 과정을 도교의 우주 생성론과 연결시켰다.[26] 종밀은 유교의 가르침을 매우 중요하게 여겼고, 그 도덕적 비전을 거부하지 않았다. 그는 단지 불교만이 그것에 대한 형이상학적 토대를 제공할 수 있다고 생각했다.[25] 그는 이전의 화엄 학자들이 하지 않았던 방식으로, 유교(도교와 함께)를 자신의 교리 분류 체계에 포괄적 방식으로 추가하여 그들의 타당성을 인정했다.[25]

종밀은 비불교 전통을 포함하여 자신이 더 높고 포괄적인 세계관이라고 생각하는 것으로 '승화'시키려 했다. 이 최고의 관점은 다른, 더 제한적인 관점을 포함했기 때문에 "둥글다" 또는 "측면이 없다"(원, 圓)고 불리는 더 공정한 관점으로 여겨졌다. 종밀은 이것을 다른 관점들의 조화로운 완성이라고 생각했다.[25]

하지만 종밀은 『인류 기원 탐구』에서 도, 자연, 원기, 천명과 같은 개념을 비판하는 등 유교와 도교에 대한 몇 가지 비판을 제기했다.[25] 하늘의 길이 모든 것을 결정한다는 견해에 대한 종밀의 주요 비판 중 하나는 이것이 윤리에 대한 토대를 제공하지 않고 선과 악을 구별할 방법이 없다는 것이다. 그는 유교가 현세에만 좁게 집중하고, 업과 윤회를 이해하지 못하는 것을 비판한다.[25] 종밀은 또한 하늘(천)이 "인간의 노력이 유교적 도덕 원리와 조화를 이루는 더 큰 우주의 리듬과 공명하도록 사회 정치적 세계를 감시한다"는 천명의 개념에 대한 신정론 비판을 제기한다.[25] 종밀에 따르면 세상에서 발견되는 불의와 고통 때문에 하늘을 섭리적 도덕적 힘으로 볼 수 없다.[25]

4. 저서

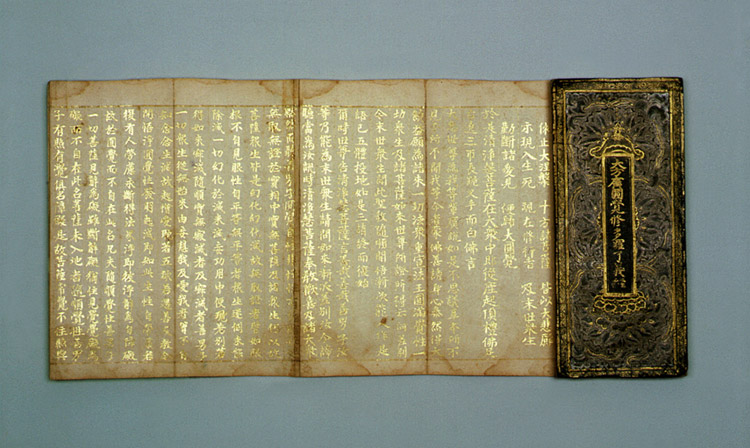

- 《선원제전집도서(禪源諸詮集都序)》: 선의 종류와 수행법을 체계적으로 정리한 책으로, 교선일치 사상을 담고 있다.[20]

- 《중화전심지선문사자승습도(中華傳心地禪門師資承襲圖)》: 선종의 계보를 정리한 책으로, 배휴가 규봉종밀이 죽자 그 유문을 모아 간행한 것이다. 《배휴습유문(裵休拾遺文)》이라고도 부른다.[22]

- 《원각경과문(圓覺經科文)》, 《원각경찬요(圓覺經纂要)》, 《원각경대소(圓覺經大疏)》, 《원각경대소초(圓覺經大疏鈔)》: 《원각경》에 대한 주석서들이다.[24]

- 《화엄경원인론(華嚴經原人論)》: 화엄경의 사상을 바탕으로 인간의 본성과 기원에 대해 논한 책이다.[24]

- 《금강경》 주석[24]

- 《대반열반경》 주석

- 《성유식론》 주석

- 사령운의 《변종론》 주석

- 《우란분경》 주석

- 『송고승전』 권6 「의해편」 제2-3 「당규봉초당사 종밀전」

규봉종밀은 교선일치를 주장하기 위하여 《선원제전》 100권을 저술했으나, 현재는 서문인 《선원제전집도서》만 남아있다.[20] 《중화전심지선문사자승습도》는 규봉종밀 사후 배휴가 유문을 모아 간행한 것으로, 《배휴습유문》이라고도 불린다.[22] 고려 지눌의 《법집별행록절요병입사기》는 《배휴습유문》의 해석서이다.[23]

규봉종밀은 《원각경》의 가장 권위 있는 주석가로 인정받으며, 《원각경과문》, 《원각경찬요》, 《원각경대소》, 《원각경대소초》 등 《원각경》 주석서들을 저술했다.[24] 또한 《화엄경원인론》, 《선원제전집도서》, 《중화전심지선문사자승습도》 등을 남겼다.[24]

5. 한국 불교에 미친 영향

고려 보조국사 지눌은 규봉종밀의 《법집별행록절요병입사기(法集別行錄節要並入私記)》를 저술하였는데, 이는 《배휴습유문(裵休拾遺文)》의 해석서이다.[23] 승려가 되기 위한 두 번째 과정인 사집과의 교과목이 《선원제전집도서》와 《법집별행록절요병입사기》인 것을 보면, 규봉종밀이 한국 불교에 미친 영향은 크다고 볼 수 있다.[23]

오늘날 한국 선불교에 영향을 준 중국의 2대 종장을 꼽으라면 간화선을 창시한 12세기 대혜종고와 9세기 규봉종밀을 들 수 있다. 종밀의 《선원제전집도서》는 조선 시대에 가장 많이 간행된 서적이지만, 중국에는 주석서가 하나도 없다. 조선 시대의 많은 선사들이 《선원제전집도서》에 대한 주석서를 썼다.[27]

지눌 (1158–1210)은 선과 가르침의 통일을 주장하며 한국 불교에 영향을 주었으며, 그의 《수심결(修心訣)》은 "규봉 선의 경전 기반 돈오 점수 수행의 표현"이다.[27] 지눌은 대혜 종고의 화두선을 중심으로 점수 수행을 하여, 종밀 선과 대혜의 임제 선을 혼합하였다.[27] 종밀의 《선원제전집도서(禪源諸詮集都序)》는 한국 불교 역사에서 가장 널리 간행된 텍스트 중 하나이며, 많은 목판본이 존재한다.[27] 종밀의 사상은 현대 한국 선불교에 계속해서 영향을 미치고 있으며(《선원제전집도서》는 대한불교조계종 교육 과정의 일부로 남아 있음), 그의 사상은 오늘날 주요 논쟁 주제로 남아 있다.[27]

참조

[1]

서적

Old Book of Tang

[2]

서적

Avataṃsaka Buddhism in East Asia: Huayan, Kegon, Flower Ornament Buddhism; origins and adaptation of a visual culture

Harrassowitz, Wiesbaden

2012

[3]

문서

[4]

서적

Zongmi on Chan

Columbia University Press

2009

[5]

서적

Zongmi on Chan

Columbia University Press

2009

[6]

서적

Zongmi on Chan

Columbia University Press

2009

[7]

간행물

The Practice of Huayan Buddhism

http://www.fgu.edu.t[...]

2017-09-10

[8]

서적

Treatise on the Origin of Humanity

https://www.bdkameri[...]

Bukkyo Dendo Kyokai America

2017

[9]

웹인용

규봉종밀 선사, 因緣如幻夢~

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[10]

웹인용

규봉종밀 선사, 因緣如幻夢~

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[11]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[12]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[13]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[14]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[15]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[16]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[17]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[18]

웹인용

규봉종밀 선사, 因緣如幻夢~

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[19]

웹인용

조당집 읽기 - 원각경 중시해 수많은 주석서 남긴 학승 - 30. 규봉종밀 선사

http://www.buddhismj[...]

불교저널

2023-09-24

[20]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[21]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[22]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[23]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[24]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[25]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[26]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[27]

웹인용

19 규봉종밀 스님

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

[28]

웹인용

규봉종밀 선사, 因緣如幻夢~

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-09-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com