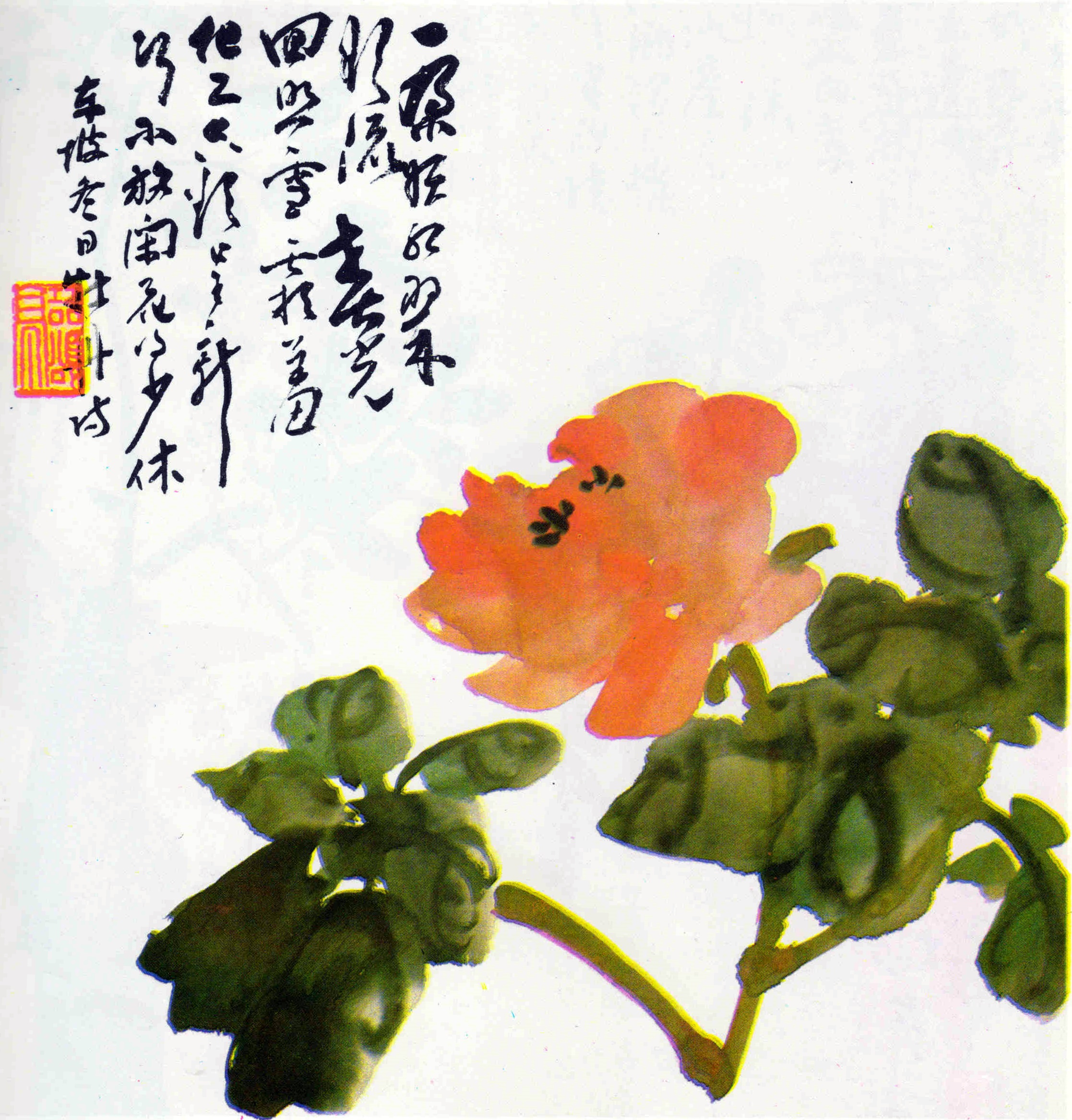

모란

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모란은 중국이 원산지인 낙엽 활엽 관목으로, 꽃을 관상하기 위해 재배된다. "꽃의 왕"으로 불리며 부귀, 명예, 사랑 등을 상징하며, 중국과 한국, 일본 등 동아시아 문화에서 중요한 의미를 지닌다. 다양한 품종이 있으며, 약용으로도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 시마네현의 상징 - 곰솔

곰솔은 흑갈색 껍질과 굵은 잎을 가진 소나무과의 상록침엽수로, 해송이라고도 불리며 동아시아에 분포하고 다양한 용도로 이용되지만 소나무재선충병에 취약하다. - 작약과 - 작약속

작약속은 범의귀목에 속하며, 초본 여러해살이풀 또는 낙엽성 관목으로 전 세계 온대 및 한랭 지역에 분포하며 관상용, 약용으로 재배되고 동아시아 문화에서 중요한 의미를 지닌다. - 작약과 - 적작약

적작약(Paeonia lactiflora)은 시베리아, 중국, 몽골 원산의 여러해살이풀로 관상용으로 재배되며, 늦봄에 꽃을 피우고 뿌리는 약재로 사용된다. - 중국의 나무 - 나한송

나한송은 따뜻한 지역에서 자라는 상록 교목으로, 껍질이 벗겨지는 특징이 있고 건축재나 약재로 쓰이며 정원수로도 심는데, 종자는 독성이 있지만 붉은 종탁은 먹을 수 있다. - 중국의 나무 - 호두나무

호두나무는 낙엽 교목으로 식용 견과인 호두를 생산하며, 은회색 수피와 깃꼴겹잎을 가지고, 가을에 녹색 껍질에 싸인 열매를 맺으며, 주글론을 함유하여 다른 식물에 영향을 미치고 목재, 염료 등으로 이용된다.

2. 특징

모란은 꽃을 관상하기 위해 재배되며, 초여름(5월경)에 가지 끝에 대형의 꽃을 하나씩 피운다.[15] 겨울 모란은 봄에 피는 품종을 온도 조절하여 겨울에 피게 한 것이다.[15] 나무로 분류되지만, 사람들의 시선을 끄는 것은 꽃이다. 모란은 일반적으로 생장이 느리고 꽃이 피는 기간이 짧으며, 바람, 비 또는 고온과 같은 기상 조건에 약하다.[6]

원래는 약용으로 이용되었지만, 성당 시대 이후 "꽃의 왕"으로 사랑받게 되었다. 송창잡록에 따르면, 현종 때 처음으로 모란이 사랑받게 되었지만, 당시에는 "목작약"이라고 불렸다.[17] 수의 양제와 측천무후가 모란을 사랑했다는 이야기가 있지만, 곽소림은 허구라고 결론짓고 있다.[18]

청나라가 1929년까지 중국의 국화였다고 여겨지기도 하지만, 청 정부가 공적으로 제정한 기록은 없다. 1929년 중화민국 정부는 국화를 매화로 정했다. 중화민국 정부가 대만으로 간 후, 공식적인 국화는 정해지지 않았다. 중화인민공화국 정부는 최근 국화 제정 협의를 진행하여 모란, 연꽃, 국화, 매화, 난초 등이 후보로 거론되었지만 결정되지 않았다.

일본에는 홑꽃이 전래되었지만, 현재 재배되는 것은 겹꽃도 있으며, 색과 형태는 복잡하다.[15]

2. 1. 형태

목단(''Paeonia'' × ''suffruticosa'')은 중국 북서부가 원산지인 낙엽활엽수 관목이다.[15] 높이는 50cm~180cm이다.[15] 줄기는 곧게 서서 가지를 치며, 가지는 굵고 털이 없다.[15] 수피는 담갈색에서 암갈색이며, 얕게 갈라져 벗겨진다.[15]잎은 1회 3출엽이며, 소엽은 난형에서 피침형이고, 잎 끝은 2~3개로 갈라지거나 밋밋하다.[15] 겨울눈은 인눈이며, 정아는 측아보다 크고 길이 2cm~3cm에 달한다.[15] 아린은 6~8장이며, 안쪽 아린은 짙은 적갈색이다.[15]

목단과에 속하며, 대부분의 목단이 초본식물인 것과 달리 목단나무는 관목 또는 나무라는 점이 가장 큰 특징이다. 목질 줄기는 겨울에도 식물이 살아남을 수 있게 한다.[8] 일반적으로 수명이 길고, 이른 봄에 더 오래 꽃을 피운다.

작약과 함께 모란속으로 분류되며, 목본성 모란속에는 다음과 같은 종들이 있다.

2. 2. 생태

높이는 1~2m이고 한국에서는 함경북도를 제외한 각처에서 재배한다. 나무껍질은 흑회색이며, 가지는 굵고 털이 엷으며 성기게 갈라진다. 잎은 어긋나며 2회3출 깃꼴겹잎이다. 작은잎은 달걀꼴 또는 달걀꼴 바소꼴로 길이 5cm~10cm이다. 뒷면은 잔털이 있고 흰색을 띤다. 5월에 새가지 끝에 흰색 또는 빨간 자줏빛이 도는 꽃이 한 개 핀다. 꽃의 지름은 10cm~17cm이며 5~8장의 꽃잎이 달린다. 꽃잎은 거꿀달걀꼴로 가장자리에 불규칙한 톱니가 있다. 수술은 많고 암술은 3~5개이며, 씨방은 밑부분이 꽃턱으로 둘러싸여 있다. 열매는 달걀꼴의 대과(袋果)로서 노란 갈색의 짧은 털이 빽빽이 나며, 10월에 익어 안쪽이 세로로 갈라진다.

목단나무(''Paeonia'' × ''suffruticosa'')는 중국이 원산지이다. 때때로 사람들은 이 목단나무를 "중국 목단나무"라고 부르기도 한다.[6]

목단나무(''Paeonia'' × ''suffruticosa'')는 모란속에 속한다. 가장 큰 특징은 목단나무가 관목 또는 나무라는 점인데, 대부분의 모란은 초본식물이기 때문이다. 나무로 분류되지만, 사람들의 시선을 끄는 것은 꽃이다. 모란은 일반적으로 생장이 느리고 꽃이 피는 기간이 짧으며, 바람, 비 또는 고온과 같은 기상 조건에 약하다.[6]

나무인 목단나무(''Paeonia'' × ''suffruticosa'')는 다른 목단들보다 더 오래 생존한다. 목단나무의 목질 줄기는 겨울에도 식물이 살아남을 수 있게 한다.[8] 일반적으로 이 식물은 수명이 길고, 이른 봄에 더 오래 꽃을 피운다.

원산지는 중국 북서부이다.[15] 꽃을 관상하기 위해 재배되고 있다[15]. 낙엽활엽수의 관목으로, 높이는 50cm~180cm이다.[15]. 줄기는 곧게 서서 가지를 친다[15]. 가지는 굵고 털이 없다.[15]. 수피는 담갈색에서 암갈색이며, 얕게 갈라져 벗겨진다.[15]. 잎은 1회 3출엽이며, 소엽은 난형에서 피침형이고, 잎 끝은 2~3개로 갈라지거나 밋밋하다[15].

꽃 시기는 초여름(5월경)이다.[15] 금년에 자란 가지 끝에 대형의 꽃을 하나씩 피운다[15]. 겨울 모란은 봄에 피는 품종을 온도 조절하여 겨울에 피게 한 것이다.[15]

겨울눈은 인눈이며, 정아는 측아보다 크고 길이 2cm~3cm에 달한다.[15] 아린은 6~8장이며, 안쪽 아린은 짙은 적갈색이다.[15]

일본으로의 전래는 홑꽃이었지만, 현재 재배되고 있는 것은 겹꽃도 있으며, 색과 형태는 복잡하다[15].

작약과 함께 모란속으로 분류되며, 영어로는 모두 "Peony"라고 불리지만, 목본성인 것은 다음과 같다.

; 목본성 모란속

- ''Paeonia decomposita''

- ''Paeonia delavayi'' (Delavay's Tree Peony)

- ''Paeonia jishanensis'' (Jishan Peony; syn. ''Paeonia spontanea'')

- ''Paeonia ludlowii'' (Ludlow's Tree Peony)

- ''Paeonia ostii'' (Osti's Peony)

- ''Paeonia potaninii''

- ''Paeonia qiui'' (Qiu's Peony)

- ''Paeonia rockii'' (Rock's Peony)

- ''Paeonia suffruticosa'' (Suffruticosa Peony; 아마도 잡종 기원일 것으로 추정)

3. 유전적 분석

牡丹중국어 품종에 사용되는 이름은 ''Paeonia'' × ''suffruticosa''이지만, 이는 자연적으로 발생하는 종이 아니므로 인공적으로 만들어진 잡종군의 이름으로 간주할 수 있다. 유전자 분석 결과, 제2차 세계 대전 이전에 만들어진 목단 품종의 부모는 ''Vaginatae'' 아절의 다섯 종이라는 것이 밝혀졌다.

약 50개의 조사된 품종 중 4분의 3 이상에서 엽록체 DNA가 ''Paeonia cathayana''와 동일하여, 이 종이 원래 모계 부모임을 나타낸다. 나머지 품종 거의 대부분은 ''P. qiui''와 동일한 엽록체 DNA를 가지고 있으며, 드물게 ''P. ostii'' 및 부분적으로 ''Paeonia rotundiloba''에서 유래한 것을 보인다. 그러나 핵 DNA에서는 ''P. rockii''와의 상동성이 가장 크며, ''P. qiui'', ''P. ostii'', ''P. cathayana'' 및 ''P. jishanensis''가 더 적은 비율로 기여한다. ''Paeonia decomposita''는 ''Vaginatae'' 중에서 이러한 품종에 기여하지 않은 유일한 종이다.[2]

4. 품종 및 재배

모란은 다양한 원예 품종이 있으며, 꽃 색깔은 흰색, 연분홍색, 주홍색, 보라색, 진한 자주색, 노란색 등 다양하다. 번식은 접붙이기, 포기나누기, 씨뿌리기로 한다. 8월 하순에서 9월 사이에 옮겨 심는 것이 좋으며, 물 빠짐이 좋은 모래가 섞인 흙에서 잘 자라고 추위에 강하다.[6]

겐로쿠 시대부터 모란 재배가 성행하였으며, 막말기에는 고쓰 니시사카시타의 화원 백화원 마쓰이 기스케의 모란이 "기스케의 모란"으로 명소로 여겨졌다.

'''Paeonia'' × ''suffruticosa'''는 햇볕이 잘 드는 곳부터 반그늘까지 모두 잘 자라지만, 3~4시간 정도 햇빛이 드는 반그늘에서 가장 꽃이 잘 핀다.[6] 햇볕이 잘 드는 곳에서 기를 경우에는 충분히 물을 주는 것이 중요하다.[6] 일반적으로 가지치기는 거의 필요하지 않지만, 죽은 가지를 잘라내고 뿌리에서 나온 흡지(맹아)를 제거해야 한다.[6]

모란을 번식시키려면 6월에 꼬투리가 갈라질 때 씨앗을 채취한다. 며칠 동안 공기 건조한 후 가을에 심기 전까지 습한 토양에 보관한다. 꼬투리가 완전히 말라버리면 씨앗이 발아하기 어렵다. 늦게 수확하거나 완전히 말린 씨앗은 이듬해 봄까지 뿌리를 내리지 않고, 그 다음 해에 싹을 틔우지 않는다.[6] 이상적으로는 비옥하고 부식질이 풍부하며 유기물이 많은 토양(미국 농무부 3~8지대)에 심어야 한다.[6]

재배 중 발생할 수 있는 질병으로는 포도나무 검은심재병(Black wood disease of grapevine)의 원인균인 ''Ca. Phytoplasma solani''가 있는데, 이는 중국에서 목단 황화병과 관련이 있다.[10]

일본에서는 후쿠시마현 스가가와시, 니가타현 고이즈미시, 사이타마현 히가시마쓰야마시, 가나가와현 요코하마시 가나자와구, 시마네현 등에서 지역을 대표하는 꽃으로 지정되어 있으며, 각 지역마다 모란원과 관련 축제가 있다. 특히, 시마네현 마쓰에시 야쓰카정의 모란은 300년 전 시즈오카현의 젠류지 주지가 약용으로 가져온 것이 시초라고 전해진다.

4. 1. 품종

잡종 노란색 꽃을 피우는 작약 델라바이와 전통적인 겹꽃 작약 × 수프루티코사 품종을 교배하여 겹꽃 목단에 노란색을 도입하였다. 이러한 잡종은 작약 × 르무아네이 그룹으로 알려져 있으며, 겹꽃인 '크로마텔라'(1928), '앨리스 하딩'(1935)과 겹꽃이 아닌 반겹꽃인 '상 로렌'(1939)이 포함된다. 레몬색 반겹꽃 작약 × 르무아네이 품종 '하이 눈'은 왕립 원예학회의 정원 공로상을 수상했다.[3][4]1948년 도쿄의 원예가 이토 토이치는 '앨리스 하딩'의 꽃가루를 초본성 작약 '카토덴'에 수분시켜 새로운 작약 품종인 이토(Itoh) 계열 또는 교배종을 만들어냈다. 이들은 초본성이며, 목단과 같은 잎을 가지고 있으며, 늦봄부터 초여름까지 많은 큰 꽃을 피우고, 작약 시들음병에 대한 저항성이 강하다. 초기 이토 계열 품종으로는 '옐로우 크라운', '옐로우 드림', '옐로우 엠페러', '옐로우 헤븐' 등이 있다.[5]

재배되는 목단은 중국과 그 주변 지역이 원산지이며, 중국 역사 전반에 걸쳐 중요한 문화적 의미를 지닌다. 현재 약 600종의 중국 목단 품종이 있다.[6] 해외로 전파된 이후 프랑스, 영국, 미국 등 여러 나라에서 독특한 품종군이 육종되었다.[6]

일본으로 전래된 것은 홑꽃이었지만, 현재 재배되고 있는 것은 겹꽃도 있으며, 색과 형태는 복잡하다. 작약과 함께 모란속으로 분류되며, 영어로는 모두 "Peony"라고 불린다.

- 춘목단: 4~5월에 개화하는 일반적인 품종이다.

- 한목단: 봄과 가을에 꽃을 피우는 두 계절에 피는 변종이다. 일반적으로 봄에 생기는 꽃봉오리는 따고, 가을에 생기는 꽃봉오리만 남겨 10월 하순부터 1월에 개화시킨다.

- 동목단: 춘목단과 같은 품종을 1~2월에 개화하도록 조절한 것이다. 한목단과 혼동되는 경우가 많지만, 방치하면 봄에 피는 종으로 돌아간다.

품종 개량이 활발하게 이루어져 원예 품종이 매우 많다. 꽃 색깔도 풍부하며(원종은 자홍색) 꽃 모양도 다채롭다.

- 빨강·빨강보라·보라·연분홍·노랑·흰색

- 홑꽃·겹꽃·겹겹꽃, 대륜·중륜

4. 2. 재배 방법

접붙이기, 포기나누기, 씨뿌리기로 번식한다. 8월 하순에서 9월 사이에 이식하는 것이 좋으며, 물 빠짐이 좋은 모래가 섞인 흙에서 잘 자라고 추위에 강하다.[6]'''Paeonia'' × ''suffruticosa'''는 햇볕이 잘 드는 곳부터 반그늘까지 모두 잘 자라지만, 3~4시간 정도 햇빛이 드는 반그늘에서 가장 꽃이 잘 핀다.[6] 햇볕이 잘 드는 곳에서 재배할 때는 충분히 물을 주어야 한다.[6] 죽은 가지를 잘라내고 뿌리에서 나온 흡지(맹아)를 제거하는 것 외에 가지치기는 거의 필요하지 않다.[6]

모란을 번식시키려면 6월에 꼬투리가 갈라질 때 씨앗을 채취한다. 씨앗은 며칠 동안 공기 중에 건조한 후 가을에 심기 전까지 습한 토양에 보관한다. 꼬투리가 완전히 말라버리면 씨앗이 발아하기 어렵다. 늦게 수확하거나 완전히 말린 씨앗은 이듬해 봄까지 뿌리를 내리지 않고, 그 다음 해에 싹을 틔우지 않는다.[6] 비옥하고 부식질이 풍부하며 유기물이 많은 토양(미국 농무부 3~8지대)에 심는 것이 이상적이다.[6]

재배 중에 발생할 수 있는 질병으로는 포도나무 검은심재병(Black wood disease of grapevine)의 원인균인 ''Ca. Phytoplasma solani''가 있으며, 이는 중국에서 목단 황화병과 관련이 있다.[10]

전통적으로 종자로만 재배할 수 있어 '고가의 꽃'이었지만, 전후에 작약을 이용한 접목이 고안되어 빠르게 보급되었다. 분재나 대목 묘목으로 시장에 유통된다.

- 춘목단: 4~5월에 개화하는 일반적인 품종이다.

- 한목단: 봄과 가을, 두 계절에 꽃을 피우는 변종이다. 보통 봄에 생기는 꽃봉오리는 따고, 가을에 생기는 꽃봉오리만 남겨 10월 하순부터 1월에 개화시킨다.

- 동목단: 춘목단과 같은 품종을 1~2월에 개화하도록 조절한 것이다. 한목단과 혼동되는 경우가 많지만, 그대로 두면 봄에 피는 종으로 돌아간다.

모란 묘목은 작약을 대목으로 하여 접목한 묘목을 만들어 판매하고 유통한다. 봄에는 꽃이 핀 분화를, 가을에는 묘목을 판매하므로 이를 이용하여 재배한다.

햇볕이 잘 들고 배수가 잘 되는 부드러운 흙을 좋아하므로, 깊이 갈아엎고 퇴비를 주어 둑을 높여 심는다. 여름의 서쪽 햇볕은 피하는 것이 좋다. 꽃이 진 후에는 주목이 약해지는 것을 막기 위해 뿌리목에서 잘라내고 거름을 준다. 9월 하순부터 10월 하순이 묘목을 심거나 손보기에 적절한 시기이다.

실생으로도 재배할 수 있지만, 발아하지 않을 위험도 있고 개화까지 시간이 오래 걸리므로 일반적이지 않다.

가을 묘목은 뿌리를 잘라내었기 때문에 심은 다음 해 봄에 꽃이 피더라도 그 후에 주목이 약해져 다음에 꽃이 필 때까지 시간이 걸리거나 말라죽을 수 있다. 따라서 뿌리가 자란 후에 줄기를 잘라 2년 후에 꽃을 기대하는 방법이 있다. 꽃이 핀 모란도 꽃이 지면 가을에 분갈이를 한다. 흙은 부식을 많이 포함한 비옥한 것을 사용한다. 여름에는 휴면하므로 잎을 제거한다.

봄에 대목에서 작약의 싹이 나오는데, 이는 즉시 제거해야 한다. 그대로 두면 접목된 모란의 생육을 방해하고, 최악의 경우 모란이 고사하여 완전히 작약으로 되돌아갈 수 있다.

5. 용도 및 효능

모란은 약용 외에도 다양한 용도로 사용된다.

- 화과자의 일종인 모란병(ぼたもち)은 붓꽃이 피는 시기인 춘분에 제사 지낼 때 쓰거나 먹는 과자이다. 같은 떡이 추분에는 오하기(おはぎ)로 이름이 바뀐다.

- 츠카사보탄(司牡丹)은 고치현 사가와정의 지자케(地酒) 상표명이다.

- 보탄나베(ぼたんなべ)는 멧돼지고기를 된장 맛으로 먹는 냄비 요리이다.

- '수모단', '한모단' 등의 과명이 붙은 화과자도 많이 존재한다.

- 하쿠보탄(白牡丹)은 히로시마현 히가시히로시마시 사이조의 지자케(地酒) 상표명이다.

5. 1. 약용

모란 뿌리의 껍질은 목단피라 하여 한방에서 소염·진통제로 사용되며, 종수염, 월경통, 부스럼 등의 치료에 쓰인다.[6] 목단피의 주된 화학 성분은 파에오놀(Paeonol)이라는 페놀 화합물(phenolic compound)이며, 렛(실험용 쥐)에서 알츠하이머 증상 개선, 항 돌연변이 활성, 심근경색 완화 효과 등에 대한 기초적인 과학적 연구 결과가 보고되었다.'작약' × '목단'은 오랜 기간 동안 중국 의학에서 사용되었다. 2000년 이상 다양한 꽃 색깔과 형태를 지닌 1000종이 넘는 중국 목단 품종이 약용으로 인공적으로 선발되었다.[6] 뿌리껍질은 목단피(Mu Dan Pi) 또는 Cortex Moutan으로 불리며, 중국 의학에서 주로 사용되는 부분이다. 목단피의 주요 기능은 열을 내리고, 혈을 식히고, 간 기능을 개선하며, 혈액 순환을 완화하는 것이다.[6] 최고급 목단피는 향이 매우 좋고, 두껍고, 희며, 전분질이어야 한다.[6] 현재 목단 꽃은 주로 약용으로 재배되고 있다. 과도한 채취로 인해 야생 목단은 멸종 위기에 처해 있다.[6]

뿌리의 나무껍질 부분은 '''모란피'''(牡丹皮)라고 불리는 생약이며, 일본약국방에도 수록되어 있다. 작약대에 접붙인 모란 묘목에서 재배를 시작하여 약용으로 할 때는 자근을 발생시키고, 꽃봉오리가 보이면 제거하여 기르며, 뿌리를 캐내는 데 5년 이상 걸린다. 9월 하순부터 10월 상순경에 뿌리를 캐내어 물로 씻고, 대나무 주걱 등으로 피부를 찢어 10cm 정도로 자르고, 햇볕에 말려 조정한다.

약효 성분은 파에오놀이며, 소염, 해열, 지혈·진통, 혈액 정화, 월경통, 자궁내막염 등에 효능이 있다고 알려져 있다.[19] 한방에서는 주로 부인병약에 처방되며, 대황모란피탕, 육미지황환, 팔미환, 기국지황환 등 한약의 원료가 된다. 민간요법에서는 산후의 여러 질병에, 뿌리껍질 하루 6g을 물 600ml로 반량이 될 때까지 달여서 3회로 나누어 복용하는 방법이 알려져 있다.

5. 2. 기타 용도

- 화과자의 일종인 모단병(ぼたもち)은 붓꽃이 피는 시기인 춘분에 제사 지낼 때 쓰거나 먹는 과자이다. 같은 떡이 추분에는 오하기(おはぎ)로 이름이 바뀐다.

- 츠카사보탄(司牡丹)은 고치현 사가와정의 지자케(地酒) 상표명이다. 다나카 미츠아키(田中光顕)가 이름을 지었다고 한다.

- 보탄나베(ぼたんなべ)는 멧돼지고기를 된장 맛으로 먹는 냄비 요리이다.

- '수모단', '한모단' 등의 과명이 붙은 화과자도 많이 존재한다.

- 하쿠보탄(白牡丹)은 히로시마현 히가시히로시마시 사이조의 지자케(地酒) 상표명이다. 1675년(엔포 3년) 창업했으며, 교토의 셋케(摂家) 중 하나인 다카쓰카사가(鷹司家)로부터 술 이름을 받았다.

6. 한국 문화 속 모란

모란은 예로부터 부귀화(富貴花)라 불리며 부귀의 상징으로 여겨져 왔다. 설총의 〈화왕계〉에서는 모란이 꽃들의 왕으로 등장한다. 강희안은 《양화소록(養花小錄)》에서 화목 9등품론을 통해 꽃을 9품으로 나누고 그 품성을 논할 때, 모란을 부귀를 상징하는 2품으로 평가했다.

이러한 상징성 때문에 신부의 예복인 원삼이나 활옷에는 모란꽃을 수놓았고, 선비들의 소박한 소망을 담은 책거리 그림에도 부귀와 공명을 염원하는 모란꽃이 그려졌다. 왕비나 공주와 같은 귀한 신분의 여인들의 옷에는 모란 무늬가 들어갔으며, 가정집의 수병풍에도 모란은 빠질 수 없었다. 또한, 아름다운 여인을 평가할 때, 복스럽고 덕 있는 미인을 활짝 핀 모란꽃과 같다고 하였다.

모란은 옷을 비롯하여 도자기, 칠기, 가구 등의 문양으로 즐겨 그려져 왔으며, 雛人形(히나인형)의 소품에도 모란을 장식한 도구가 많이 놓인다. 또한, 상상 속의 영수인 당사자와 결합한 “모란당사자” 문양도 인기를 얻어 많은 공예 및 문신 등의 소재로 사용되었다.

6. 1. 상징

모란은 예로부터 부귀를 상징하는 꽃으로 여겨졌다. 설총의 〈화왕계〉에서는 꽃들의 왕으로 묘사되며, 강희안은 《양화소록(養花小錄)》에서 모란을 부귀를 상징하는 2품으로 평가했다.[25] 이러한 상징성 때문에 신부 예복인 원삼이나 활옷에 모란꽃을 수놓았고, 선비들의 책거리 그림에도 부귀와 공명을 염원하는 의미로 그려졌다. 왕비나 공주와 같은 귀한 신분 여인들의 옷에도 모란 무늬가 사용되었고, 가정집 수병풍에도 빠지지 않았다. 또한, 복스럽고 덕 있는 미인을 모란꽃에 비유하기도 했다.'''모란 문장'''(ぼたんもん)은 일본 문장의 한 종류로, 모란꽃과 잎을 도안화한 것이다. 일본 조정에서 관백을 지낸 근위가가 처음 사용했다고 알려져 있으며, 정토진종 대교파의 종문으로도 여겨진다. 여러 종류의 모란 문장이 존재한다.

헤이안 시대 귀족 사회에서는 겹옷의 색깔 조합 중 '겉은 흰색, 안은 홍매(붉은 매화)'인 것을 '모란'이라고 불렀다.

- 꽃말은 "왕의 풍격"이다.

- "서면 작약 앉으면 모란 걸음걸이는 백합꽃"이라는 말은 미인을 묘사하는 표현이다.

- "사자와 모란"은 각각 "백수의 왕"과 "백화의 왕"을 상징하여 좋은 조합으로 여겨지며, "남자다움"을 상징한다.

- 화투에서는 6월 그림으로 등장한다.

- 기념우표 '스가가와의 모란'이 발행되었다.

- 동요 '올해의 모란'이 있다.

6. 2. 역사와 문화

모란은 예로부터 부귀를 상징하는 꽃으로 여겨져 왔다. 설총의 〈화왕계〉에서는 꽃들의 왕으로 등장하며, 강희안은 《양화소록(養花小錄)》에서 모란을 부귀를 상징하는 2품으로 평가했다.[26] 이러한 상징성 때문에 신부의 예복인 원삼이나 활옷에 모란꽃을 수놓았고, 선비들의 책거리 그림에도 부귀와 공명을 염원하는 의미로 그려졌다. 왕비나 공주와 같은 귀한 신분의 여인들의 옷에도 모란 무늬가 사용되었으며, 가정집의 수병풍에도 모란은 빠지지 않았다. 또한, 아름다운 여인을 복스럽고 덕있는 모란꽃에 비유하기도 했다.당 태종이 신라 덕만공주(선덕여왕)에게 모란 그림과 씨앗을 보냈는데, 덕만공주는 그림에 나비가 없는 것을 보고 향기가 없을 것이라 예측했고, 실제로 핀 꽃은 향기가 없었다는 이야기가 전해진다.[26] 그러나 실제로는 모란은 은은한 향기를 가지고 있다.

분청사기 상감모란양류문 병은 보물 제1541호로 지정되어 있다.

중국 문학에서 모란은 성당(盛唐) 이후 시가에 자주 등장했다.

- 이백(李白)은 양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유한 「청평조사(清平調詞)」를 지었다.

- 백거이(白居易)는 「모란방(牡丹芳)」에서 "꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네"라고 읊었고, 「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란에 비유했다.

- 유우석(劉禹錫)은 「모란을 찬양함(賞牡丹)」에서 "오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네"라고 읊었다.

- 곽연택(郭延沢)은 모란 시 천 수를 지었다.

- 『모란등기(牡丹燈記)』는 괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편으로, 일본 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원작이다.

일본에서는 8세기경부터 모란을 재배한 것으로 보이며, 문학 작품에는 『마쿠라노소시』에 처음 등장한다. 모란은 여름, 초여름의 계절어로 사용되며, 모란의 싹은 봄, 초봄의 계절어, 여우 모란은 늦봄, 모란 횃불은 초겨울, 겨울 모란, 찬 모란은 겨울의 계절어로 사용된다.

- 요사 부손은 “모란이 져서 흩어져 겹쳐 쌓였네 두세 조각” 등 모란에 관한 시를 많이 남겼다.

- 쿄쿠테이 바킨은 「난소 리미 하켄덴」에서 모란이 사자의 힘을 억누르는 영력이 있다는 점에 주목하여, 모란 문양을 팔견사의 상징으로 삼았다.

- 마쓰오 바쇼, 가가 치요조, 고바야시 잇사, 마사오카 시키, 타카하마 쿄시, 나쓰메 소세키 등 많은 시인들이 모란을 소재로 한 시를 남겼다.

가노 산라쿠, 가츠시카 호쿠사이, 하야미 기요시 등 많은 문인들이 모란을 그렸다.

모란은 옷, 도자기, 칠기, 가구 등의 문양으로도 많이 사용되었다. 특히, 상상 속의 동물인 “당사자”와 결합한 “모란당사자” 문양은 공예 및 문신 등의 소재로 인기를 얻었다.

'''모란 문장'''(ぼたんもん)은 일본 문장의 한 종류로, 모란꽃과 잎을 도안화한 것이다. 일본 조정에서 관백을 지낸 근위가가 처음 사용했으며, 정토진종 대교파의 종문으로도 여겨진다.

헤이안 시대 귀족 사회에서는 "겉은 흰색, 안은 홍매(붉은 매화)"인 겹옷의 색깔 조합을 "모란"이라고 불렀다.

- 「모단병」(ぼたもち)은 춘분에 먹는 과자이다.

- 「司牡丹」(つかさぼたん)은 고치현 사가와정의 지자케 상표명이다.

- 「모단나베」(ぼたんなべ)는 멧돼지고기를 된장 맛으로 먹는 냄비 요리이다.

- 「백모단」(はくぼたん)은 히로시마현 히가시히로시마시 사이조의 지자케 상표명이다.

- 꽃말은 "왕의 풍격"이다.

- "서면 작약 앉으면 모란 걸음걸이는 백합꽃"이라는 미인을 묘사하는 말이 있다.

- "사자와 모란", "모란과 당사자"는 좋은 조합으로 여겨지며, "남자다움"의 상징이다.

- 화투에서는 6월 그림으로 모란이 등장한다.

6. 3. 문학 작품

설총의 〈화왕계〉에서 모란은 꽃들의 왕으로 등장한다. 강희안은 《양화소록(養花小錄)》에서 화목 9등품론을 통해 꽃을 9품으로 나누고 모란을 부귀를 상징하는 2품으로 평가했다.[26] 이러한 상징성 때문에 신부 예복인 원삼이나 활옷에 모란꽃을 수놓았고, 선비들의 책거리 그림에도 부귀와 공명을 염원하는 의미로 모란꽃을 그렸다. 왕비나 공주 같은 귀한 신분의 여인들 옷에도 모란 무늬가 들어갔으며, 가정집 수병풍에도 모란이 자주 등장했다. 또한, 복스럽고 덕 있는 미인을 활짝 핀 모란꽃에 비유하기도 했다.[26]당 태종이 신라 덕만공주(진평왕 시기)에게 모란꽃 그림과 씨앗을 보냈는데, 덕만공주는 그림에 나비가 없는 것을 보고 향기가 없을 것이라 예측했고, 실제로 핀 모란꽃은 향기가 없었다는 설화가 전해진다.[26] 그러나 이 설화와는 달리 모란은 은은한 향기를 가지고 있다.

중국 문학에서 모란은 성당(盛唐) 이후 시에 자주 등장했다.

- 이백(李白)은 양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유한 「청평조사(清平調詞)」 제2수를 지었다.

- 백거이(白居易)(백낙천(白樂天))는 「모란방(牡丹芳)」에서 "꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네"라고 읊었고, 「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란에 비유했다.

- 유우석(劉禹錫)은 「모란을 찬양함(賞牡丹)」에서 "오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네"라고 노래했다.

- 곽연택(郭延沢)(곽연탁(郭延澤))은 모란 시 천 수를 지었다.

- 『모란등기(牡丹燈記)』는 괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편으로, 일본 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원안이 되었다.

일본에서는 8세기경부터 모란을 재배한 것으로 보이며, 문학 작품에서는 『마쿠라노소시』에 처음 등장한다. 모란은 여름, 초여름의 계절어로 사용되며, 모란의 싹은 봄, 초봄의 계절어, 여우 모란은 늦봄, 모란 횃불은 초겨울, 겨울 모란, 찬 모란은 겨울의 계절어로 쓰인다.

- 가모 시게야스는 『천재집』에서 "사람 모르게 생각하는 마음은 깊은 풀, 꽃이 피어야 비로소 색깔이 드러나네."라고 읊었다.

- 후지와라 시게이에는 『신고킨슈』에서 "유품으로서 보니 슬픔이여 깊은 풀이여 무엇이 그토록 향기로울까."라고 노래했다.

- 관백 전 태정대신은 『시카와가슈』에서 "피어서부터 지는 날까지 본 만큼의 꽃 아래에서 스무 날이 지났다."라고 읊었다.

- 요사 부손은 오사카 출신의 하이쿠 시인으로, "모란이 져서 흩어져 겹쳐 쌓였네 두세 조각", "염라대왕의 입이 모란을 토하려 하는가", "져서 뒤 모습으로 서 있는 모란이여" 등 모란에 관한 시를 많이 남겼다.

- 쿄쿠테이 바킨은 「난소 리미 하켄덴」에서 모란이 사자의 힘을 억누르는 영력이 있다는 점에 주목하여 모란 문양을 팔견사의 상징으로 삼았다.

- 마쓰오 바쇼는 "겨울 모란, 물떼새여 눈의 꾀꼬리여."라고 읊었다.

- 가가 치요조는 "돌아와서 등불 아래서 보는 암자의 모란이로다."라고 노래했다.

- 고바야시 잇사는 "복의 신이 머무르시는 모란이여."라고 읊었다.

- 마사오카 시키는 "하나 져서 뒤에 꽃이 없네 겨울 모란."이라고 노래했다.

- 타카하마 쿄시는 "한 송이의 모란이 빛나네 병상이로다.", "그 근처가 약간 따뜻하구나 찬 모란.", "가마쿠라의 옛 흙에서 모란의 싹.", "흰 모란이라고 하지만 붉은 기운이 서려 있네." 등의 시를 남겼다.

- 나쓰메 소세키는 "흰 모란, 이백의 얼굴이 무너져 내리네."라고 읊었다.

- 키노시타 토시겐은 "모란꽃은 피어서 제자리에 고요하구나 꽃이 차지한 위치의 확실함이여."라고 노래했다.

많은 문인 묵객들이 모란을 사랑하고 그림으로 표현했다.

- 가노 산라쿠는 다이카쿠지 신전 모란방의 병풍 그림 18폭인 "모란도"를 그렸다. (중요문화재)

- 가츠시카 호쿠사이는 "모란과 나비"를 그렸다.

- 하야미 기요시는 "모란"과 "먹모란"[20]을 그렸다.

6. 4. 기타

- 일본에서는 8세기에 이미 재배가 이루어지고 있었던 것으로 보이나, 문학 작품에 처음 등장한 것은 『마쿠라노소시』이다(“전하 등의 거처하신 뒤”의 조).[20]

- 모란은 여름, 초여름의 계절어이다. 이 외에도 모란의 싹은 봄, 초봄의 계절어이며, 여우 모란은 늦봄, 모란 횃불은 초겨울, 겨울 모란, 찬 모란은 겨울의 계절어이다.[20]

- 가노 산라쿠의 "모란도"(안토쿠산 시대, 다이카쿠지 신전 모란방의 병풍 그림 18폭, 중요문화재), 가츠시카 호쿠사이의 "모란과 나비", 하야미 기요시의 "모란" 및 "먹모란" [20] 등 많은 문인 묵객들이 모란을 소재로 그림을 그렸다.

- 옷, 도자기, 칠기, 가구 등의 문양으로 즐겨 사용되었으며, 雛人形(히나인형) 소품에도 모란 장식 도구가 많이 사용된다. 또한, 상상의 동물인 “唐獅子(당사자)”와 결합한 “모란당사자” 문양은 공예 및 문신 등에 널리 활용되었다.[20]

- 「청칠도모란침금중평」(와지마누리) [21]

- 당사자모란문각형수적 [22]

- 닛코 도쇼구의 조각(동서 회랑 등)을 포함한 건축 문양[23][24]

- '''모란 문장'''(ぼたんもん)은 모란꽃과 잎을 도안화한 일본 문장의 한 종류이다.[20]

- 관백을 지낸 근위가가 수레 문장(우차에 그려지는 문장)으로 처음 사용했으며, 교토 동본원사에 근위가 자녀들이 여러 번 시집을 가면서 정토진종 대교파의 종문으로도 여겨진다.[20]

- "행엽모란", "떨어진 모란", "큰 나눔 모란", "껴안은 모란", "저편 모란", "선 모란", "나베시마 모란", "시마즈 모란" 등이 있다.[20]

- 꽃말은 "왕의 풍격"이다.[20]

- "서면 작약 앉으면 모란 걸음걸이는 백합꽃"이라는 미인을 묘사하는 속담이 있다. 모란은 나무(관목)이지만, 작약과 백합은 풀(다년생 초본)이다.[20]

- "사자와 모란", "모란과 당사자"는 각각 "백수의 왕"과 "백화의 왕"을 상징하여 좋은 조합으로 여겨지며, "남자다움"을 상징한다. 당사자 모란은 공예품, 문신[25], 야쿠자 영화 제목(쇼와잔교전 당사자 모란, 비모단박토 등)에 등장한다.[20]

- 화투에서는 6월 그림으로 "모란과 나비", "모란과 푸른 짧은 종이 조각", 카스 2장이 그려져 있다.[20]

- 기념우표: 고향 우표 '스가가와의 모란'[20]

- 동요: 올해의 모란 (올해의 모란은 좋은 모란)[20]

7. 중국 문화 속 모란

모란은 중국에서 "꽃의 왕"으로 불리며, 당나라 시대부터 문학과 예술 작품에 자주 등장했다. 이백, 백거이, 유우석 등 많은 시인들이 모란의 아름다움을 노래했으며, 특히 이백은 「청평조사」에서 양귀비를 모란에 비유했다. 가츠시카 호쿠사이의 "모란과 나비"와 같이 많은 화가들이 그림의 소재로 삼았으며, 가노 산라쿠의 "모란도"는 다이카쿠지에 소장되어 있다.

7. 1. 상징

목단(Paeonia × suffruticosa)은 중국 정치와 문화에서 중요한 위치를 차지해 왔다. 1903년 청나라(1644-1911) 정부는 목단을 중국의 국화로 지정하였다.[11] 그러나 정치적 변화 등으로 국화 지위는 나중에 바뀌었다. 1929년 중화민국(당시 정부)은 매화를 국화로 지정하였다.[6]

국화 지위를 잃었음에도 목단은 문화적 중요성을 유지하고 있다. 중국에서 "꽃의 왕"으로 알려져 있으며, 명예, 부, 귀족뿐 아니라 사랑, 애정, 여성의 아름다움을 상징한다.[6] 목단은 중국의 중요한 문학 작품과 예술 작품에 자주 등장하였다.

원래 약용으로 이용되었지만, 성당 시대 이후 모란꽃이 "꽃의 왕"으로 다른 어떤 꽃보다도 더 사랑받게 되었다. 『송창잡록』에 따르면, 현종 때 처음으로 모란이 사랑받게 되었지만, 당시에는 "목작약"이라고 불렸다.[17]

청나라 이후, 1929년까지 중국의 국화였다고 여겨지기도 하지만, 청 정부가 공적으로 제정한 기록은 없다. 1929년 당시 중화민국 정부는 국화를 매화로 정했다. 중화민국 정부가 대만으로 간 후, 공식적인 국화는 정해지지 않았다. 중화인민공화국 정부는 최근 새로 국화를 제정하는 협의를 진행하여 모란, 연꽃, 국화, 매화, 난초 등이 후보로 거론되었지만 결정되지 않았다.

중국 문학에서는 성당(盛唐) 이후, 시에 자주 등장하게 되었다.

- 이백(李白)

- 「청평조사(清平調詞)」 제2수:「한 송이 짙은 향기 이슬 머금고, 구름 비 내리던 무산(巫山) 헛되이 애간장 태웠네. 한나라 궁궐 누가 저와 비슷하냐 묻노니, 가련한 비연(飛燕) 새 화장 기대었네」

- 양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유하였다.

- 백거이(白居易)(백낙천(白樂天))

- 「모란방(牡丹芳)」:「꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네」(花開花落二十日、一城之人皆若狂)

- 「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란, 배꽃, 버들에 비유하였다.

- 유우석(劉禹錫)

- 「모란을 찬양함(賞牡丹)」:「오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네」

- 곽연택(郭延沢)(곽연탁(郭延澤)) 모란 시 천 수를 지었다.

- 『모란등기(牡丹燈記)』(괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편. 일본의 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원안)

옷, 도자기, 칠기, 가구 등의 문양으로 즐겨 그려져 왔다. 雛人形(히나인형)의 소품에도 모란을 장식한 도구가 많이 놓인다. 또한, 상상 속의 영수인 “唐獅子(당사자)”와 결합한 “모란당사자” 문양도 인기를 얻어 많은 공예 및 문신 등의 소재로 사용되었다.

7. 2. 역사

6~7세기부터 원예품종이 만들어지기 시작했으며, 현재 세계적으로 200종류가 넘는 재배품종이 있다. 모란은 중국 원산의 낙엽활엽관목으로, 한국에는 1500년 전에 도입되었다. '모란'이라는 이름은 중국 이름 '목단'에서 유래했는데, '목단'이 '모단'을 거쳐 '모란'으로 변화한 것이다. 이는 'ㄷ'음이 'ㄹ'음으로 바뀌는 한국어의 특징을 보여준다. 牡丹|모란중국어청나라(1644-1911) 시대인 1903년, 정부는 목단을 중국의 국화로 지정하였다.[11] 그러나 1929년, 중화민국(당시 정부)은 매화를 국화로 지정하였다.[6]

국화 지위를 잃었음에도 모란은 "꽃의 왕"으로 불리며 명예, 부, 귀족, 사랑, 애정, 여성의 아름다움을 상징하며 문화적 중요성을 유지하고 있다.[6] 모란은 중국의 중요한 문학 작품과 예술 작품에 자주 등장한다. 청나라 말기에는 모란이 중국의 국화로 여겨졌고, 1985년 5월에는 중국 10대 명화 중 두 번째로 선정되었다.

1980년대와 1994년에 국목과 국화 선정을 위한 투표가 실시되었지만, 모두 결론을 내리지 못했다.[6] 2008 베이징 올림픽과 2010 상하이 세계 박람회를 앞두고 중국 정부는 다시 국화 선정을 시도했다. 많은 중국 시민들은 프랑스, 일본, 태국처럼 두 가지 국화를 선정하는 것을 제안했고,[6] 중국과학원과 중국공정원의 학자 62명은 '이중 국화' 계획을 제안하여 목단과 매화를 국화로 선정할 것을 제안했다.[12]

올림픽과 엑스포가 다가오면서 국화 선정에 대한 불확실성이 계속되자, 중국 정부는 '모란과 매화를 가능한 한 빨리 국화로 지정하는 것에 대한 권고'를 발표했다. 이 권고는 국화가 없다는 것이 중국 꽃 문화와 산업의 확장을 저해한다고 지적했다.[6]

'일국 오화(One Country, Five Flowers)' 제안은 목단을 주요 국화로 하고, 나머지 네 가지 꽃(국화, 매화, 난초, 연꽃)은 각 계절을 대표하는 보조 국화로 하는 것이었다.[12] 그러나 중국은 현재까지도 국화를 결정하지 못했다.

원래는 약용으로 이용되었지만, 성당시대 이후 모란꽃이 "꽃의 왕"으로 사랑받게 되었다. 『송창잡록』에 따르면, 현종 때 처음으로 모란이 사랑받게 되었지만, 당시에는 "목작약"이라고 불렸다.[17] 수의 양제와 초기 당의 측천무후가 모란을 사랑했다는 이야기가 있지만, 곽소림은 이러한 이야기들을 허구라고 결론짓고 있다.[18]

청나라 이후, 1929년까지 중국의 국화였다고 여겨지기도 하지만, 청 정부가 공적으로 제정한 기록은 없다. 1929년 당시 중화민국 정부는 국화를 매화로 정했다. 중화민국 정부가 대만으로 간 후, 공식적인 국화는 정해지지 않았다. 중화인민공화국 정부는 최근 새로 국화를 제정하는 협의를 진행하여 모란, 연꽃, 국화, 매화, 난초 등이 후보로 거론되었지만 결정되지 않았다.

일본으로의 전래는 홑꽃이었지만, 현재 재배되고 있는 것은 겹꽃도 있으며, 색과 형태는 복잡하다. 중국 문학에서는 성당(盛唐) 이후, 시가에 자주 등장하게 되었다.

- 이백(李白): 「청평조사(清平調詞)」 제2수에서 양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유하였다.

- 백거이(白居易)(백낙천(白樂天)): 「모란방(牡丹芳)」에서 "꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네" (花開花落二十日、一城之人皆若狂|화개화락이십일、일성지인개약광중국어)라고 읊었고, 「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란, 배꽃, 버들에 비유하였다.

- 유우석(劉禹錫): 「모란을 찬양함(賞牡丹)」에서 "오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네"라고 읊었다.

- 곽연택(郭延沢)(곽연탁(郭延澤)): 모란 시 천 수를 지었다.

- 『모란등기(牡丹燈記)』 (괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편. 일본의 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원안)

7. 3. 문학 및 예술

목단(Paeonia × suffruticosa)은 중국 정치와 문화에서 중요한 위치를 차지해 왔다. 청나라(1644-1911) 시대인 1903년, 정부는 목단을 중국의 국화로 지정하였다.[11] 그러나 정치적 변화와 다른 요인들로 인해 국화의 지위는 나중에 바뀌었다. 1929년, 중화민국(당시 정부)은 매화를 국화로 지정하였다.[6]국화의 지위를 잃었음에도 불구하고, 목단은 문화적 중요성을 유지하고 있다. 중국에서는 일반적으로 "꽃의 왕"으로 알려져 있으며, 명예, 부, 귀족뿐만 아니라 사랑, 애정, 여성의 아름다움을 상징한다.[6] 목단은 중국의 중요한 문학 작품과 예술 작품에 자주 등장하였다.

원래는 약용으로 이용되었지만, 성당 시대 이후 모란꽃이 "꽃의 왕"으로 다른 어떤 꽃보다도 더 사랑받게 되었다. 예를 들어, 『송창잡록』에 따르면, 현종 때 처음으로 모란이 사랑받게 되었지만, 당시에는 "목작약"이라고 불렸다고 기록되어 있다.[17]

일본으로 전래된 것은 홑꽃이었지만, 현재 재배되고 있는 것은 겹꽃도 있으며, 색과 형태는 복잡하다. 중국 문학에서는 성당(盛唐) 이후, 시가에 자주 등장하게 되었다.

- 이백(李白)

- :「청평조사(清平調詞)」 제2수:「한 송이 짙은 향기 이슬 머금고, 구름 비 내리던 무산(巫山) 헛되이 애간장 태웠네. 한나라 궁궐 누가 저와 비슷하냐 묻노니, 가련한 비연(飛燕) 새 화장 기대었네」

- :양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유하였다.

- 백거이(白居易)(백낙천(白樂天))

- :「모란방(牡丹芳)」:「꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네」(花開花落二十日、一城之人皆若狂)

- :「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란, 배꽃, 버들에 비유하였다.

- 유우석(劉禹錫)

- :「모란을 찬양함(賞牡丹)」:「오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네」

- 곽연택(郭延沢)(곽연탁(郭延澤)) 모란 시 천 수를 지었다.

- 『모란등기(牡丹燈記)』(괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편. 일본의 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원안)

많은 문인 묵객들이 모란을 사랑하고, 그려왔다.

그 외 옷을 비롯하여 도자기, 칠기, 가구 등의 문양으로 즐겨 그려져 왔다. 雛人形(히나인형)의 소품에도 모란을 장식한 도구가 많이 놓인다. 또한, 상상 속의 영수인 “唐獅子(당사자)”와 결합한 “모란당사자” 문양도 인기를 얻어 많은 공예 및 문신 등의 소재로 사용되었다.

8. 일본 문화

일본에서는 8세기에 모란이 재배되었던 것으로 보이지만, 문학 작품에 처음 등장한 것은 『마쿠라노소시』이다.

가츠시카 호쿠사이의 "모란과 나비"와 같이 많은 문인들이 모란을 소재로 작품을 만들었다.

일본 각지에는 모란으로 유명한 지역들이 있다.

8. 1. 문학

중국 문학에서는 성당(盛唐) 이후 시가에 자주 등장하게 되었다.- 이백(李白)

- :「청평조사(清平調詞)」 제2수:「한 송이 짙은 향기 이슬 머금고, 구름 비 내리던 무산(巫山) 헛되이 애간장 태웠네. 한나라 궁궐 누가 저와 비슷하냐 묻노니, 가련한 비연(飛燕) 새 화장 기대었네」[17]

- : 양귀비(楊貴妃)의 아름다움을 모란에 비유하였다.

- 백거이(白居易)(백낙천(白樂天))

- :「모란방(牡丹芳)」:「꽃 피고 꽃 지는 스무 날, 한 도시 사람들 모두 미친 듯하네」(花開花落二十日、一城之人皆若狂)[17]

- :「장한가(長恨歌)」에서도 양귀비를 모란, 배꽃, 버들에 비유하였다.

- 유우석(劉禹錫)

- :「모란을 찬양함(賞牡丹)」:「오직 모란만이 참된 나라의 색깔이로다, 꽃 필 때는 경성을 흔드네」[17]

- 곽연택(郭延沢)(곽연탁(郭延澤)) 모란 시 천 수를 지었다.[17]

- 『모란등기(牡丹燈記)』(괴이 소설집 『전등신화(剪灯新話)』의 한 편. 일본의 괴담 『모란등롱(牡丹灯籠)』과 가부키 『괴이 모란등롱』의 원안)[17]

일본에서는 8세기에는 재배되고 있었던 것 같지만, 문학에 등장한 것은 『마쿠라노소시』가 처음이다(“전하 등의 거처하신 뒤”의 조).[17]

- 여름, 초여름의 계절어. 그 외에 모란의 싹은 봄, 초봄의 계절어, 여우 모란은 늦봄, 모란 횃불은 초겨울, 겨울 모란, 찬 모란, 겨울의 계절어.[17]

- “사람 모르게 생각하는 마음은 깊은 풀, 꽃이 피어야 비로소 색깔이 드러나네.”(가모 시게야스 『천재집』)[17]

- “유품으로서 보니 슬픔이여 깊은 풀이여 무엇이 그토록 향기로울까.”(후지와라 시게이에 『신고킨슈』)[17]

- “피어서부터 지는 날까지 본 만큼의 꽃 아래에서 스무 날이 지났다.”(관백 전 태정대신 『시카와가슈』)[17]

- 『부손발구슈』요사 부손은 오사카 출신의 하이쿠 시인으로, 모란에 관한 시를 많이 남겼다.[17]

- : “모란이 져서 흩어져 겹쳐 쌓였네 두세 조각”[17]

- : “염라대왕의 입이 모란을 토하려 하는가”[17]

- : “져서 뒤 모습으로 서 있는 모란이여”[17]

- 쿄쿠테이 바킨:「난소 리미 하켄덴」에서 모란이 사자의 힘을 억누르는 영력이 있다는 점에 주목하여, 모란 문양을 팔견사의 상징으로 삼았다.[17]

- “겨울 모란, 물떼새여 눈의 꾀꼬리여.”(마쓰오 바쇼 )[17]

- “돌아와서 등불 아래서 보는 암자의 모란이로다.”(가가 치요조 )[17]

- “복의 신이 머무르시는 모란이여.”(고바야시 잇사 )[17]

- “하나 져서 뒤에 꽃이 없네 겨울 모란.”(마사오카 시키 )[17]

- 타카하마 쿄시[17]

- : “한 송이의 모란이 빛나네 병상이로다.”

- : “그 근처가 약간 따뜻하구나 찬 모란.”

- : “가마쿠라의 옛 흙에서 모란의 싹.”

- : “흰 모란이라고 하지만 붉은 기운이 서려 있네.”

- “흰 모란, 이백의 얼굴이 무너져 내리네.”(나쓰메 소세키 )[17]

- “모란꽃은 피어서 제자리에 고요하구나 꽃이 차지한 위치의 확실함이여.”(키노시타 토시겐 )[17]

9. 갤러리

참조

[1]

웹사이트

Paeonia × moutan Sims

http://powo.science.[...]

Plants of the World Online

2020-08-10

[1]

웹사이트

Paeonia moutan Sims

https://www.ipni.org[...]

IPNI

2020-08-10

[2]

논문

Multiple species of wild tree peonies gave rise to the 'king of flowers', Paeonia suffruticosa Andrews

Royal Society Publishing

[3]

웹사이트

RHS Plantfinder - ''Paeonia'' × ''lemoinei'' 'High Noon'

https://www.rhs.org.[...]

2018-04-14

[4]

웹사이트

AGM Plants - Ornamental

https://www.rhs.org.[...]

Royal Horticultural Society

2018-04-14

[5]

서적

Pioenen [Peonies]

Lannoo Uitgeverij

[6]

웹사이트

Hort Science

http://hortsci.ashsp[...]

2014-03-05

[7]

웹사이트

MuDanPi

https://web.archive.[...]

Jade Institute

2014-03-05

[8]

웹사이트

Paeonia suffruticosa - Plant Finder

http://www.missourib[...]

Missouri Botanical Garden

2014-03-05

[9]

웹사이트

Tree Peonies

http://landscaping.a[...]

About.com Landscaping

2014-03-05

[10]

논문

Identification of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ Associated with Tree Peony Yellows Disease in China

[11]

웹사이트

Environment

http://www.china.org[...]

China Daily

2014-03-05

[12]

웹사이트

Debate over China's national flower

http://www.danwei.or[...]

Joel Martinsen

2014-03-05

[13]

논문

Galloyl-oxypaeoniflorin, suffruticosides A, B, C, and D, five new antioxidative glycosides, and suffruticoside E, A paeonol glycoside, from Chinese moutan cortex

[14]

웹사이트

2023-04-10

[15]

서적

[16]

서적

万有百科大事典 19 植物

小学館

[17]

논문

The Problem of Identifying Mudan and the Tree Peony in Early China

[18]

웹사이트

关于洛阳牡丹来历的两则错误说法

http://www.dushu.com[...]

2012-08-20

[19]

웹사이트

ペオノール

http://www2.odn.ne.j[...]

2012-08-20

[20]

웹사이트

速水御舟「墨牡丹」

http://www.tv-tokyo.[...]

2012-08-20

[21]

웹사이트

輪島塗:歴史:沈金の確立

http://shofu.pref.is[...]

石川県

2012-08-20

[22]

웹사이트

唐獅子牡丹紋角形水滴

http://www.wb.commuf[...]

水滴の美術館

2012-08-20

[23]

웹사이트

龍と唐獅子牡丹

https://warp.da.ndl.[...]

2012-08-20

[24]

웹사이트

東西廻廊:日光東照宮

http://www.mct.gr.jp[...]

日光国立公園観光とレジャー

2012-08-20

[25]

웹사이트

二代目彫芳 唐獅子牡丹

http://www.keibunsha[...]

恵文社

2012-08-20

[26]

서적

물망초의 꽃말은 무엇일까요?

아동교육미디어

2008-01-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com