바리새파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바리새파는 "분리된 자"를 의미하는 아람어에서 유래되었으며, 기원전 2세기 중반부터 서기 70년 예루살렘 성전 파괴까지 활동한 유대교의 한 분파이다. 셀레우코스 왕조의 헬레니즘 문화 강요에 저항한 하시딤에서 기원했으며, 사두개파와 대립했다. 율법의 문자적 준수뿐 아니라 구전 율법의 중요성을 강조했으며, 부활과 천사를 믿는 등 사두개파와 신학적 차이를 보였다. 예수와 율법 해석에 대한 논쟁을 벌였으며, 현대 유대교의 중요한 종파로 자리 잡았다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 어원

"바리새인"은 고대 그리스어 Pharisaios|파리사이오스grc[13]에서 유래했으며, 이는 "따로 떼어 놓은, 분리된"이라는 뜻의 아람어 Pərīšā|프 পূর্বা 리샤arc (복수형 Pərīšayyā|프 পূর্বা 리샤이야arc)에서 온 것이다. 이는 히브리어 Pārūš|파루쉬he (복수형 Pərūšīm|프 পূর্বা 루심he)과 관련이 있으며, 동사 pāraš|파라쉬he)의 Qal 수동태 과거분사이다.[14][15] 이는 이방인, 의식적으로 부정한 것의 근원 또는 비종교적인 유대인으로부터의 분리를 의미할 수 있다.[16] 또는 사두개파 엘리트로부터의 분열 때문에 "분리주의자"라는 특정한 정치적 의미를 가질 수도 있다.

바리새파는 헬레니즘 시대, 특히 셀레우코스 왕조의 안티오쿠스 4세 에피파네스가 유대교를 탄압하고 헬레니즘 문화를 강요했을 때, 이에 저항한 하시딤(경건파)에서 기원했다.[16]

몇몇 학자들은 "바리새인"이 "페르시아인" 또는 "페르시아화된 자"를 의미하는 아람어 단어에서 유래했다고 주장하지만,[18][19] 거의 모든 학자들은 "바리새인"이라는 이름이 히브리어와 아람어 parush|파루쉬arc 또는 persushi|페르수쉬arc에서 유래했다는 데 동의한다.[16]

바리새파의 기원은 셀레우코스 왕조 안티오쿠스 4세 에피파네스 시대의 헬레니즘 강제 정책에 반발한 하시딤(경건파)까지 거슬러 올라간다.

3. 역사

기원전 600년에서 기원전 160년 사이, 유다 왕국의 많은 유대인들이 바빌론으로 강제 이주를 당했다. 기원전 597년 첫 번째 추방[24] 이후, 기원전 587년 예루살렘 함락과 성전 파괴[25] 이후에도 이주는 계속되었다. 이는 유대 문화와 종교에 큰 변화를 가져왔다. 70년간의 바빌론 유배 기간 동안, beit knesset|베이트 크네세트he (συναγωγή|시나고게grc, 회당)와 Beit Tefilah|베이트 테필라he (προσευχαί|proseuchai|프로슈카이grc, 기도처)가 기도의 주요 장소가 되었고, beit midrash|베이트 미드라쉬he는 회당과 비슷한 연구 장소가 되었다.

기원전 539년 페르시아가 바빌론을 정복했고, 기원전 537년 키루스 2세는 유대인들이 유다로 돌아가 성전을 재건하도록 허락했다. 그러나 유다 왕국의 복원은 허용되지 않아 유다 제사장들이 권력을 잡게 되었다. 왕권이 약해지면서 성전의 권위는 더욱 커졌다. 이 무렵, 사두개파가 제사장들과 연합한 엘리트 계층으로 등장했다. 그러나 기원전 515년에 완공된 제2성전은 외세의 후원으로 건설되어 그 정통성에 대한 의문이 제기되었다. 이로 인해 다양한 종파들이 발전했고, 이들은 각자 "유대교"를 대표한다고 주장하며 다른 종파와의 교류를 피했다. 같은 시기에 산헤드린은 히브리어 성경 후반부(나크)를 만들었을 가능성이 있으며, 토라가 공개적으로 낭독되었다.[26]

성전은 더 이상 유대인 종교 생활의 유일한 기관이 아니었다. 에스라 시대 제2성전 건립 후, 연구와 예배 장소는 유대인 생활에서 중요한 보조 기관이 되었다. 유다 외부에서는 회당이 기도의 장소로 불렸다. 대부분의 유대인들은 성전 예배에 정기적으로 참석할 수 없었지만, 회당에 모여 기도할 수 있었다. 월요일, 목요일, 안식일에는 에스라가 제정한 전통에 따라 회당에서 매주 토라의 일부가 공개적으로 낭독되었다.[26]

제사장들이 성전 의식을 통제했지만, 랍비들은 토라 연구를 이끌었다. 이들은 구전 전승을 유지했는데, 이는 시내산에서 모세에게 주어진 토라의 해석이라고 믿었다.

기원전 332년 알렉산더 대왕이 페르시아를 정복하면서 유대 역사의 헬레니즘 시대가 시작되었다. 제사장들과 랍비들 사이의 갈등은 유대인들이 새로운 정치적, 문화적 투쟁에 직면하면서 심화되었고, 이는 유대 공동체 내 분열을 야기했다. 기원전 323년 알렉산더 사후, 유다는 프톨레마이오스 왕조의 통치를 받다가 기원전 198년 셀레우코스 제국의 안티오쿠스 3세에게 넘어갔다. 기원전 167년 안티오쿠스 4세 에피파네스는 유다를 침략하여 성전을 약탈하고 유대인들에게 헬레니즘 문화를 강요하여 마카비우스의 난을 일으켰다. 예루살렘은 기원전 165년에 해방되었고 성전은 복원되었다. 기원전 141년 시몬 마카베우스가 대제사장이자 지도자로 추대되어 하스모네아 왕조를 세웠다.

바리새파와 사두개파는 하스모네아 왕조 시대에 나타났다고 여겨진다. 바리새파는 헬레니즘 강제 정책에 반발한 하시딤(경건파)에서 기원했다.

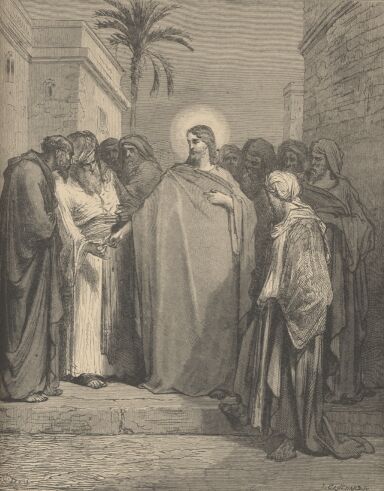

신약성경에서 예수는 바리새파 학자들을 형식주의적이라고 비판했지만, 예수 자신도 부활과 영혼의 존재를 믿는 등 바리새파에 가까운 면모를 보였다. 세례자 요한도 바리새파와 대립했지만, 율법을 중시하는 그의 입장은 바리새파에 가까웠다. 니고데모와 같이 예수와 대립하지 않은 바리새파 학자들도 있었다.

플라비우스 요세푸스는 바리새파를 사두개파, 에세네파, 열심당과 함께 유대교의 네 학파 중 하나로 언급했다. 유대 전쟁이 끝날 때까지 유대교 내에서 특정 집단이 주류가 되지는 않았다.

바리새파는 사두개파와 여러 이유로 대립했다.

성전 붕괴 후, 성전에 의존하던 사두개파는 소멸하고 바리새파가 유대교의 주류가 되었다. 회당에 모여 성서를 읽고 기도하는 바리새파의 방식이 유대교의 방식이 되었다.

3. 1. 하스모네아 왕조 시대

유다 막카베우스의 조카 요한 히르카누스는 셀레우코스 왕조의 군대를 물리치고 기원전 152년에 사제 하스모네아 왕조를 세웠다. 이로써 사제들은 종교적 권위와 정치적 권위를 동시에 갖게 되었다. 하스모네아 왕조는 셀레우코스 왕조에 저항한 영웅으로 여겨졌지만, 다윗 왕조의 첫 번째 성전 시대의 계승으로부터 부여받은 정통성이 부족했다.[27]

바리새파는 주로 서기관들과 랍비들의 집단에서 기원했다. 일부 학자들은 바리새파 유대교 발전에 이두매아의 영향력이 상당했다고 본다.[28] 바리새파를 포함한 다른 유대교 종파들은 기원전 2세기 중반부터 서기 70년 성전 파괴까지 활동했다.[16] 요세푸스는 유다 막카베우스의 후계자 요나단과 관련하여 처음으로 그들을 언급한다.[29] 성전 파괴 이전에 바리새파를 다른 집단들과 구별하는 요소 중 하나는 모든 유대인이 성전 봉사에 적용되는 순결 규례를 성전 밖에서도 준수해야 한다고 믿었다는 점이었다. 그러나 가장 큰 차이점은 바리새파가 동화에 직면하여 유대 민족의 법과 전통을 계속 고수했다는 점이었다. 요세푸스가 언급했듯이, 바리새파는 유대법의 가장 능숙하고 정확한 해석자로 여겨졌다.

요세푸스는 바리새파가 일반 대중의 지지와 호의를 얻었다고 지적한다.[30] 이는 지배 계급과 관련된 더욱 엘리트적인 사두개파와 대조되는 것으로 보인다. 일반적으로 사두개파가 귀족적인 군주주의자였다면, 바리새파는 절충적이고 대중적이며 더 민주적이었다.[31] 바리새파의 입장은 "배운 맘제르(mamzer)가 무지한 대제사장보다 우선한다"는 주장에서 잘 나타난다. (바리새파의 정의에 따르면, 맘제르(mamzer)는 문자 그대로 사생아로, 간음이나 근친상간과 같이 부모의 결혼이 법적으로 허용될 수 없는 관계에서 태어난 버림받은 아이를 의미한다. 이 단어는 종종 "사생아"로 잘못 번역되기도 한다.)[32]

사두개파는 바리새파의 구전 토라 개념을 거부하여 토라에 대한 두 가지 유대적 이해를 만들었다. 이러한 상반된 접근 방식의 예로 "눈에는 눈"의 해석이 있다. 바리새파의 이해는 가해자가 눈의 가치를 지불해야 한다는 것이었다.[33] 사두개파의 관점에서는 이 말이 더 문자적으로 해석되어 범죄자의 눈을 제거해야 한다는 것이었다.[34]

탈무드의 랍비들은 자신들과 바리새파 사이에 직접적인 연관성이 있다고 보고 있으며, 역사가들은 일반적으로 바리새파 유대교를 제2성전 파괴 이후 규범적인 주류 유대교인 랍비 유대교의 기원으로 간주한다. 오늘날 모든 주류 유대교는 자신들을 랍비 유대교, 그리고 궁극적으로 바리새파의 계승자로 여긴다.

요세푸스는 자신의 저서에서 바리새파를 유대교의 네 학파 중 하나로 언급하고 있다(나머지 세 학파는 사두개파, 에세네파, 열심당). 유대 전쟁이 끝날 때까지는 바리새파를 포함하여 유대교 내에서 특정 집단이 주류가 되는 일은 없었다.

발생부터 성전 붕괴까지 바리새파는 항상 사두개파와 대립했다. 대립의 이유는 다음과 같다.

성전 붕괴 후, 성전에 의존하던 사두개파는 소멸했기 때문에 바리새파가 유대교의 주류가 되었다. 이렇게 회당에 모여 성서를 읽고 기도하는 바리새파의 방식이 유대교 자체의 방식이 되었다.

3. 2. 로마 제국 시대

유대전쟁으로 로마제국이 예루살렘을 함락하고, 성전을 파괴하면서 유다왕국은 패망하였다. 예루살렘 성전을 중심으로 하던 유대교에서 성전이 사라지자, 주요 종파였던 사두개파, 에세네파, 젤롯파는 사라지고 바리새파만 남았다.[27] 바리새파는 로마제국과 협상하여 얌니야라는 평화지역을 얻는 대신, 토라 연구에만 전념한다는 타협을 하였다. 이러한 현실적인 판단은 성전 없이 회당을 중심으로 하는 랍비 유대교를 형성하여 현재 유대교를 이루는 유일한 종파로 남게 하였다.[27]요세푸스는 바리새파가 일반 대중의 지지와 호의를 얻었다고 기록했다.[30] 이는 지배 계급과 관련된 엘리트적인 사두개파와 대조되는 점이었다. 사두개파가 귀족적 군주주의자였다면, 바리새파는 절충적이고 대중적이며 더 민주적이었다.[31]

성전 파괴 이전에 바리새파를 다른 집단들과 구별하는 요소 중 하나는 모든 유대인이 성전 봉사에 적용되는 순결 규례를 성전 밖에서도 준수해야 한다고 믿었다는 점이었다. 그러나 가장 큰 차이점은 바리새파가 동화에 직면하여 유대 민족의 법과 전통을 계속 고수했다는 점이었다. 요세푸스가 언급했듯이, 바리새파는 유대법의 가장 능숙하고 정확한 해석자로 여겨졌다.

탈무드의 랍비들은 자신들과 바리새파 사이에 직접적인 연관성이 있다고 보고 있으며, 역사가들은 일반적으로 바리새파 유대교를 제2성전 파괴 이후 규범적인 주류 유대교인 랍비 유대교의 기원으로 간주한다. 오늘날 모든 주류 유대교는 자신들을 랍비 유대교, 그리고 궁극적으로 바리새파의 계승자로 여긴다.

샤예 코헨(Shaye Cohen) 역사가는 제2성전 파괴 후 3세대가 지나자 대부분의 유대인들은 성전이 자신들의 생애 동안, 또는 가까운 미래에 재건될 것이라고 생각하지 않았다고 한다. 유대인들은 이제 어렵고 광범위한 질문들에 직면하게 되었다.

- 성전 없이 어떻게 속죄를 이룰 수 있을까?

- 반란의 비참한 결과를 어떻게 설명할 수 있을까?

- 성전 파괴 후 로마화된 세상에서 어떻게 살아갈 수 있을까?

- 현재와 과거의 전통을 어떻게 연결할 수 있을까?

성전에 부여한 중요성과 바르 코크바(Bar Kokhba)의 봉기를 지지했던 것과 관계없이, 바리새파는 평범한 사람들이 일상생활에서 신성한 것과 교류할 수 있는 수단으로서 유대법을 바라보는 비전을 통해 대다수 유대인들에게 의미 있는 방식으로 이 네 가지 과제 모두에 대응할 수 있는 위치를 확보했다. 그들의 대응은 랍비 유대교를 구성하게 될 것이다.[16]

제2성전 파괴 후, 이러한 분파적 분열은 종식되었다. 랍비들은 "바리새인"이라는 용어를 사용하지 않았는데, 이는 비바리새인들이 더 자주 사용하는 용어였을 뿐만 아니라 명백히 분파적인 용어였기 때문이다. 랍비들은 모든 유대인에 대한 지도력을 주장했고, 아미다에 미님의 축복|birkat haMinimhe을 추가했다. 이 기도는 부분적으로 "적들을 무너뜨리고 악한 자들을 물리치시는 주님을 찬양합니다"라고 외치며, 분파주의와 분파주의자들을 거부하는 것으로 이해된다. 이러한 변화는 토라 해석에 대한 갈등을 해결한 것은 아니었지만, 분파 간의 논쟁을 랍비 유대교 내의 논쟁으로 옮겼다.

바리새인들이 모든 이스라엘이 제사장으로 행동해야 한다고 주장했던 것처럼, 랍비들은 모든 이스라엘이 랍비로 행동해야 한다고 주장했다. "랍비들은 또한 전체 유대인 공동체를 토라 전체가 연구되고 지켜지는 학원으로 변모시키고자 합니다… 구원은 모든 이스라엘의 '랍비화', 즉 모든 유대인들이 계시 또는 토라의 완전하고 완벽한 구현에 도달하여 하늘의 완벽한 복제본을 달성하는 데 달려 있습니다." [54]

랍비 시대 자체는 타나임 시대와 아모라임 시대로 나뉜다. 타나임 시대는 구전 토라를 반복하고 전달한 랍비들의 시대였다. 이 시기에 랍비들은 타나흐의 정경화를 완료했고, 200년에 유다 하나시는 타나이틱 판결과 전통을 미슈나로 편집했다. 아모라임 시대는 랍비와 그들의 제자들이 법적 문제에 대해 계속 논쟁하고 성경 책들의 의미를 논의했던 시기이다. 이러한 연구와 논쟁의 전통은 탈무드의 발전에서 가장 완벽하게 표현되었다.

플라비우스 요세푸스(Flavius Josephus)는 자신의 저서에서 유대교의 네 학파 중 하나로 바리새파를 언급하고 있다(나머지 세 학파는 사두개파, 에세네파, 열심당).

발생부터 성전 붕괴까지 바리새파는 항상 사두개파와 대립했다. 대립의 이유는 다음과 같다.

성전 붕괴 후, 성전에 의존하던 사두개파는 소멸했기 때문에 바리새파가 유대교의 주류가 되었다. 이렇게 회당(Synagogue)에 모여 성서를 읽고 기도하는 바리새파의 방식이 유대교 자체의 방식이 되었다.

4. 신학과 사상

바리새파는 이스라엘이 그리스-로마 문화, 즉 그리스와 로마 문화가 융합된 이방 문화의 영향을 받는 헬레니즘화로 인해 고유 문화와 신앙을 잃을 것을 우려하여 오경(토라 또는 율법)의 가르침을 문자적으로 준수하는 데 철저함을 보였다.[119] 이들은 천사 등 영적인 존재를 받아들였고 부활을 믿었는데, 이는 모세오경에 나오지 않는다고 해석하여 영적인 존재와 부활을 믿지 않았던 근본주의자들인 사두가이파와 대립하는 지점이었다.

초기 바리새파의 가치관은 사두개파와의 종파 논쟁을 통해 형성되었고, 이후에는 성전 없는 삶, 유배 생활, 그리고 기독교와의 갈등 속에서 율법에 대한 내부적이고 비종파적인 논쟁을 통해 발전했다.[47] 이러한 변화는 바리새파 유대교에서 랍비 유대교로의 변화를 나타낸다.

미슈나와 탈무드에는 신학적 문제에 전적으로 헌신하는 단일 논문은 없다. 이 문헌들은 주로 유대법 해석과 현자들과 그들의 가치에 대한 일화에 관심을 두고 있다. 미슈나의 한 장만이 신학적 문제를 다루는데, 이 장에서는 죽은 자의 부활을 부정하는 자, 토라의 신성을 부정하는 자, 그리고 인간사에 대한 신의 감독을 부정하는 에피쿠로스주의자들은 "세상의 마지막"에 참여할 수 없다고 주장한다.

바리새파와 사두개파는 여러 가지 이유로 대립했다.

- 계급 대립: 부유층의 지지를 많이 받는 사두개파와 빈곤층의 지지를 많이 받는 바리새파라는 구도가 있었다.

- 문화적 대립: 헬레니즘 문화에 대해 유연한 사두개파와 부정적인 바리새파 사이에 문화적 대립이 있었다.

- 성전 권위: 사제가 많았던 사두개파는 성전을 통해 권위를 내세웠지만, 바리새파는 민중 속에 들어가 모세의 율법 정신을 실천하도록 설파했다.

- 성서 해석: 성서와 그로부터 파생된 많은 율법 해석의 차이도 대립의 요인이 되었다.

성전 붕괴 후, 성전에 의존하던 사두개파는 소멸했기 때문에 바리새파가 유대교의 주류가 되었다. 회당에 모여 성서를 읽고 기도하는 바리새파의 방식이 유대교 자체의 방식이 되었다.

C.M. 두브노프는 저서 『세계사』에서 바리새파는 정신적 국가를, 사두개파는 정치적 국가를 주창했기에 양 파 사이에 대립이 있었다고 기술하고 있다.[95] 쿠로카와 토모후미는 바리새파의 예배는 사람을 하나님의 높은 곳으로 끌어올리려는 것에 반해, 사두개파의 예배는 하나님을 사람에게로 끌어내리려는 것이라고 말한다.[103]

4. 1. 자유 의지와 예정

요세푸스에 따르면, 사두개파는 인간에게 완전한 자유 의지가 있다고 믿었고, 에세네파는 인간의 삶 전체가 예정되어 있다고 믿었던 반면, 바리새인들은 인간에게 자유 의지가 있지만 하나님께서는 인간의 운명을 미리 아신다고 믿었다.[47] 이는 《아보트》 3:19절의 "아키바 랍비는 말했다. 모든 것이 예견되었지만, 선택의 자유는 주어져 있다"는 말씀과도 일치한다.4. 2. 내세관

바리새파는 죽은 자의 부활과 영혼의 불멸을 믿었다.[49] 바리새인이었던 요세푸스에 따르면, 바리새파는 영혼만이 불멸하며, 착한 사람들의 영혼은 부활하거나 윤회[50]하여 "다른 몸으로 들어가고", 악한 사람들의 영혼은 "영원한 형벌을 받는다"라고 믿었다.[51] 사도 바울은 예수를 믿은 후에도 자신을 바리새인이라고 선언했다.[52][53] 이는 사두개파가 일반적으로 사후 세계를 부정했던 것과 대조된다.5. 율법과 관습

바리새파는 성전 밖에서도 유대교 율법을 일상생활에 적용하여 세상을 신성하게 만들고자 했다.[17] 이는 당시 유대인들이 율법을 일상생활에도 적용하여 율법과 진정으로 일치하도록 도왔다는 점에서 기념비적인 일이었다. 이러한 접근 방식은 의식이 세습 사제들에게 독점되지 않고, 모든 성인 유대인들이 개별적 또는 집단적으로 수행할 수 있으며, 지도자들이 출생이 아닌 학문적 업적으로 결정되는 더 참여적인 ("민주적인") 유대교 형태였다.

바리새파는 출애굽기 19장 3-6절("너희는 모든 백성 가운데 나의 소유가 될 것이라. 내가 온 땅을 소유하였고 너희는 나에게 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 될 것이라")과 마카비 2서 2장 17절("하나님께서는 모든 백성에게 기업과 왕국과 제사장 직분과 거룩함을 주셨다")을 폭넓고 문자적으로 해석했다.[54] 즉, 모든 이스라엘 백성이 제사장처럼 살아야 한다고 믿었다.

바리새파는 율법 자체가 제사장의 영역에서 이스라엘의 모든 사람에게 옮겨졌다고 보았다.[55] 예를 들어, 원래 제사장을 위해 의도되었던 코셔 동물의 법이 온 백성에게 확대되었고,[56] 죽은 자를 애도하며 살을 자르는 것을 금하는 것도 마찬가지였다.[57] 바리새파는 성전 사제직이나 성전을 방문하는 유대인뿐 아니라 모든 유대인이 일상생활에서 정결에 관한 규칙과 의식을 준수해야 한다고 믿었다.

요세푸스는 자신의 저서에서 바리새파를 사두개파, 에세네파, 열심당과 함께 유대교의 네 학파 중 하나로 언급했다. 유대 전쟁이 끝날 때까지는 바리새파를 포함하여 유대교 내에서 특정 집단이 주류가 되는 일은 없었다.

바리새파는 발생부터 성전 붕괴까지 항상 사두개파와 대립했다. 그 이유는 다음과 같다.

성전 붕괴 후, 성전에 의존하던 사두개파는 소멸하고 바리새파가 유대교의 주류가 되었다. 회당(Synagogue)에 모여 성서를 읽고 기도하는 바리새파의 방식이 유대교 자체의 방식이 되었다.

5. 1. 구전 율법

바리새파는 이스라엘이 그리스-로마 문화의 영향을 받는 헬레니즘화로 인해 고유 문화와 신앙을 잃을 것을 우려하여 오경(토라)의 가르침을 문자적으로 준수하는 데 철저했다.[119] 이들은 성문 율법 외에 구전 율법의 권위도 인정했다. 일반적인 견해와는 달리, 앤서니 J. 살다리니(Anthony J. Saldarini)는 이러한 주장에 대한 명시적 또는 암시적 증거가 없다고 주장한다. 그는 구전 토라가 기원후 3세기에 등장했지만, 그 이전에도 암묵적인 개념은 존재했다고 말한다. 요세푸스는 사두개인들이 토라의 문자적인 해석만 따랐다고 언급했는데, 살다리니는 이것이 사두개인들이 자신들만의 유대교 방식을 따르고 바리새파 유대교를 거부했다는 것을 의미한다고 해석한다.[58]탈무드의 랍비들은 구전 율법이 시내 산에서 모세에게 계시된 것이며, 랍비들 간 논쟁의 산물이라고 믿었다. 즉, "구전 토라"는 고정된 본문이 아니라 하나님이 적극적으로 참여하는 지속적인 분석과 논쟁의 과정으로 이해될 수 있다. 랍비들과 그 제자들은 이러한 과정에 참여함으로써 하나님의 지속적인 계시 행위에 적극적으로 참여하는 것이다.

제이콥 노이즈너(Jacob Neusner)는 바리새인들과 랍비들의 학파는 토라 연구와 스승들의 행동 모방을 통해 성인이 될 수 있다고 설명한다. 이는 하나님의 형상으로 창조되고 시내 산에서 계시되어 스승들에게 전해진 토라라는 천상의 패러다임에 순응하는 것이다. 랍비들은 모세가 랍비였고, 하나님은 팔락테리(phylacteries)를 쓰며, 천상 법정은 지상 법정과 마찬가지로 토라를 연구하고 같은 질문에 대해 논쟁한다고 믿었다. 랍비들은 자신들이 천상의 가치를 지상에 투영한 것이라고 믿었으며, 지상에서 하나님, 천사, 모세가 천국에서 하는 것처럼 토라를 연구한다고 생각했다.[54]

바리새파는 율법을 통해 종교를 일상생활과 관련짓는 노력을 했다. 그러나 일부(특히 사도 바울과 마르틴 루터)는 바리새인들이 다른 종파보다 더 율법주의적이라고 추론하기도 했다. 복음서 저자들은 예수가 일부 바리새인들을 향해 가혹하게 말하는 것으로 묘사하며, 요세푸스는 바리새인들이 율법을 "가장 엄격하게" 지킨 사람들이라고 주장한다.[60]

5. 2. 율법 연구의 중요성

바리새파는 율법 연구와 논쟁에 큰 가치를 부여했다. 탈무드의 랍비들은 자신들이 구전 토라를 가르칠 때, 이스라엘 백성에게 율법을 가르친 모세를 본받는 것이라고 믿었다.[54]랍비들은 "천상의 법정은 지상의 법정과 똑같이 토라를 연구하며, 심지어 같은 질문에 대해 논쟁하기도 한다"고 믿었다.[54] 따라서 토라의 의미나 실천 방법에 대해 논쟁하고 의견이 다를 때, 어떤 랍비도 자신이나 상대방이 하나님을 거부하거나 유대교를 위협한다고 생각하지 않았다. 오히려 이러한 논쟁을 통해 랍비들은 하나님을 본받고 공경한다고 여겼다.

바리새파가 논쟁과 의견 차이를 중요하게 생각했다는 증거는 미슈나와 탈무드에서 서로 다른 세대의 학자들을 대립하는 학파 쌍으로 구분한다는 것이다. 예를 들어, 1세기에는 힐렐 학파와 샴마이 학파라는 두 개의 주요 바리새파 학파가 있었다. 힐렐이 기원후 20년에 사망한 후, 샴마이는 기원후 30년에 사망할 때까지 산헤드린의 의장직을 맡았다. 이 두 현자의 추종자들은 그 후 수십 년 동안 학문적 논쟁을 주도했다. 탈무드는 샴마이 학파의 주장과 입장을 기록하고 있지만, 힐렐 학파의 가르침이 궁극적으로 권위 있는 것으로 받아들여졌다.

6. 기독교와의 관계

신약성경에는 예수와 바리새파 사이의 논쟁이 자주 등장한다. 이는 초기 기독교와 유대교의 갈등을 반영하는 것으로 해석되기도 하지만, 모든 바리새파가 예수에게 적대적이었던 것은 아니다. 바울, 니고데모 등은 바리새파 출신으로 기독교인이 된 대표적인 인물이다.[69] 바리새파는 하나님의 말씀대로 살고자 노력했으며, 이들의 경건한 신앙은 기독교에도 영향을 주어, 고대교회는 마태복음서와 야고보서와 같이 신앙과 삶의 일치를 중요하게 생각하는 기독교 전통을 만들어냈다.[121]

아우구스티누스는 저서 『하나님의 나라』에서 유대인들 중 일부만이 그리스도를 믿었다고 기록하고 있다.[105] 메시아닉 유대교는 성전 붕괴 이후 바리새파가 유대교의 주류가 되면서 예수를 믿는 나사렛파를 배척하고, 그들을 저주하는 기도문을 추가했다고 추측한다. 또한 교회 측은 유대인 사도들이 사라진 후 반유대주의가 되었다고 한다.[106]

6. 1. 예수와의 논쟁

루가의 복음서 13장 31절에는 바리새인들이 예수에게 헤롯이 예수를 죽이려 한다고 경고하는 내용이 나온다. 이는 흔히 기독교인들이 생각하는 것처럼 모든 바리새인들이 예수에게 적대적이었던 것은 아님을 보여준다. 마태복음서 23장 13절-33절을 근거로 예수가 바리새인들을 비난했다는 해석도 있지만, 이는 초기 기독교와 유대교의 갈등이 반영된 결과라는 설명이 더 설득력을 얻고 있다.[120]

신약전서에서 바리새인들은 세례자 요한[67], 예수와 갈등을 빚는 것으로 묘사된다. 그러나 니고데모 바리새인(요한복음 3:1)과 아리마대 요셉은 예수를 따랐으며, 가말리엘은 사도들을 변호한 인물이었다. 일부 기독교 전승에 따르면 가말리엘은 비밀리에 기독교로 개종했다고 한다.[68]

사도행전 15:5에 따르면, 일부 바리새파 사람들은 기독교 신자가 된 후에도 이방인 개종자들에게 할례와 모세 율법 준수를 주장하여 논쟁을 일으켰다. 이 논쟁은 기원후 50년 예루살렘 사도 공의회에서 다루어졌다.[70]

공관복음서는 바리새인들이 인간이 만든 규칙(특히 순결에 관한 규칙)에 집착하는 반면, 예수는 하나님의 사랑에 더 관심이 있다고 묘사한다. 바리새인들이 죄인들을 멸시하는 반면, 예수는 그들을 찾아 나선다. 요한복음은 바리새파가 분열되어 논쟁을 벌였다고 묘사한다. 신약전서에서 바리새인들을 자기 의로운 규칙 준수자로 묘사하기 때문에, "바리새인"이라는 단어는 영어에서 위선적이고 오만한 사람, 즉 율법의 문자를 그 정신보다 우선시하는 사람을 묘사하는 데 사용되기도 한다.[71] 오늘날 유대인들은 이것을 모욕적이라고 생각하며, 일부는 이 단어의 사용을 반유대주의적이라고 생각한다.[72]

하임 마코비는 예수 자신이 바리새인이었고, 바리새인들과의 논쟁은 근본적인 갈등이 아니라 포용의 신호라고 추측했다.[73] 그러나 마코비의 견해는 학자들 사이에서 널리 거부되었다.[74]

예수는 중풍병자의 죄를 용서하셨다고 선언하여 바리새인들로부터 신성모독이라는 비난을 받았다. 예수는 죄를 용서하고 그 남자를 고침으로써 자신의 능력을 보여주었다. 중풍병자의 이야기[75]와 안식일에 예수가 행한 기적[76]은 종종 바리새인들의 가르침에 반대되는 것으로 해석된다.[77]

그러나 E. P. 샌더스는 예수의 행동이 당시 랍비들이 기록한 유대인들의 신앙과 관습과 유사하다고 주장한다. 질병을 죄와, 치유를 용서와 연관시키는 것은 일반적인 관행이었다.[78] 유대인들은 신약전서에서 이 치유가 바리새인들을 비판했을 것이라는 암시를 거부하는데, 기존의 랍비 자료 중 이 관행에 의문을 제기하는 자료가 없기 때문이다.[79] 샌더스는 또한 신약전서에 따르면 바리새인들이 시든 손을 고친 것에 대해 예수를 처벌하려고 했다고 주장한다.[80] 안식일에 치유에 대한 제한이 많이 있었음에도 불구하고, 예수가 안식일을 범했을 것이라는 랍비 규칙은 발견되지 않았다고 샌더스는 말한다.[80]

크리스 키스는 예수와 서기관 및 바리새인들 사이의 논쟁 서사의 역사성을 비판적으로 보거나 신빙성이 있다고 생각하는 양측의 많은 학자들이 있었다고 말한다. 키스는 복음서 이야기가 "형성된 시대의 산물"이며 나중에 기독교인과 유대인 사이의 투쟁의 영향을 받았다는 것을 인정하지만, 복음서 서사를 덮는 그러한 상징성이 그것들이 역사적이지 않다는 것을 의미하지는 않으며 예수가 그러한 논쟁을 벌였다는 설득력 있는 주장이 있다고 주장한다.[81]

파울라 프레데릭센과 마이클 J. 쿡은 신약전서에서 바리새인들에게 가장 적대적인 것으로 보이는 구절들은 기원후 70년 헤롯의 성전 파괴 후 쓰여졌다고 믿는다.[82][83] 성전 파괴 후 기독교와 바리새파만 살아남았고, 바리새파가 유대교의 지배적인 형태로 등장할 때까지 짧은 시간 동안 경쟁했다. 많은 유대인들이 개종하지 않자 기독교인들은 이방인들 사이에서 새로운 개종자를 찾았다.[84]

일부 학자들은 2세기 중반에서 후반부터 4세기까지 유대 기독교 운동과 랍비 운동 사이의 지속적인 상호 작용의 증거를 발견했다.[85][86]

바리새파 학자들은 신약성서에서 예수에게서 궤변적이고 형식주의적이라는 지적을 여러 차례 받았으며, 예수와 대립하는 장면이 있는 것으로 알려져 있다. 하지만 예수 자신도 부활과 영혼의 존재를 믿고 율법을 중시하는 면을 보면 바리새파에 가깝다. 세례자 요한도 바리새파 사람들과 대립했지만, 자신의 유대교적 입장은 율법을 굳게 지키는 정신 등 바리새파에 가깝다. 또한, 니고데모를 비롯한 바리새파 학자 중에서 예수와 대립하지 않은 인물도 소수 존재한다.

복음서에 나타나는 바리새파의 묘사는, 사두개파와 협력하여 예수의 허물을 잡으려 하고, 살의를 품은 “악당”으로 묘사되어 있다(내부에 예수를 긍정적으로 보는 사람도 있었다는 묘사도 있다). 그러나 이러한 묘사는 초기 기독교인들과 유대교 주류파가 된 바리새파 사이에 불화가 있었기 때문이며, 그것이 복음서에서 바리새파가 예수의 적대자로 묘사된 동기의 일부라는 설도 있다. 예를 들어 요한복음 9:22에는 예수를 메시아라고 공언하는 자가 있으면 회당에서 제명하는 규정이 당시 유대인 당국에 의해 있었다고 기록되어 있지만, 이는 기원 70년의 유대 전쟁 이후 가말리엘 2세 때, 나사렛파 유대인 기독교인에게 골머리를 앓던 바리새파가 회당에서 외치는 배교자에 대한 저주에 나사렛파 사람들에 대한 저주를 추가한 사례를 반영한 것이라는 견해가 있다.[96] 즉, 이것은 예수 재세 시대에는 있을 수 없는 일이며, 요한복음의 저자들이 자신들이 처한 당시 상황을 자신의 복음서에 반영한 묘사라는 것이다.[87]

田川健三에 따르면, 유대교의 종교적 사회적 지배 체제의 대변자인 바리새파 율법학자에 대해, 그 체제 속에서 힘겹게 살아가는 예수라는 인물은 철저히 비판하려고 했다고 한다. 田川는 마태가 자신이 율법학자의 정신 속에 있기 때문에 하는 비판도 많다고 한다.[100]

荒井献은 바리새파 율법학자의 사회 계급에 주목하여, 그들이 소시민 계급이었다고 한다.[101]

7. 현대 유대교와의 관계

기원후 70년 유대전쟁으로 예루살렘 성전이 파괴된 이후, 바리새파는 랍비 유대교로 이어져 현대 유대교의 주류가 되었다.[35][36] 사두개파, 에세네파, 젤롯파 등 다른 유대 종파들은 유대 왕국 패망 이후 사라졌지만, 바리새파는 로마 제국과 협상하여 얌니야에서 토라 연구에 전념하며 살아남았다. 이들은 성전 대신 회당을 중심으로 하는 신앙생활을 통해 랍비 유대교를 형성했다.[37][38][39]

랍비 유대교는 바리새파의 율법 해석과 전통을 계승했다. 미슈나와 탈무드에는 바리새파 출신 랍비들의 판결이 기록되어 있으며, 이들은 유대법에 대한 권위 있는 해석으로 여겨졌다. 바리새파는 또한 시대적 필요에 따라 새로운 법률을 제정하는 혁신적인 면모를 보였는데, 이는 랍비 유대교의 특징으로 이어졌다.[63]

유대-로마 전쟁 이후, 바리새파는 유일하게 남은 주요 종파로서 유대교를 이끌었다. 이들은 성전 파괴 이후 유대인들이 직면한 어려움에 대응하며 랍비 유대교를 발전시켰다.[16] 랍비들은 분파주의를 거부하고 모든 유대인에게 지도력을 행사하며, 유대교 공동체를 토라 연구와 실천의 중심으로 만들고자 했다.[54]

랍비 시대는 타나임과 아모라임 시기로 나뉜다. 타나임은 구전 토라를 전달한 랍비들이며, 이들은 미슈나를 편찬했다. 아모라임은 미슈나를 해석하고 탈무드를 편찬한 랍비들이다. 랍비 유대교는 이 시기를 거쳐 표준 유대교로 자리 잡았다.[66]

메시아닉 유대교에서는 바리새파가 예슈아를 믿는 나사렛파를 배척하고, 이들을 저주하는 기도문을 추가했다고 주장한다. 또한, 교회는 사도들이 사라진 후 반유대주의적인 모습을 보였다고 비판한다.[106]

8. 바리새파 인물

사도 파울로스는 기독교로 개종하기 전에는 기독교인들을 박멸하려 했던 열렬한 바리새파였다.[105] 사도행전에 따르면, 부활하신 예수를 만나 회심했다. 니코데모도 예수의 제자 중 한 명인 바리새파 출신이다.[119]

9. 한국어 번역

한국에서는 1900년 개신교의 신약성경전서(조선성서공회)에서 '바리새'로 옮겼으며, 1971년 공동번역 성서 신약전서(대한성서공회)에서는 바리사이파 사람, 1993년 표준새번역 성경전서(대한성서공회)에서는 바리새파 사람, 천주교 《성경》(한국 천주교 주교회의)에서는 바리사이로 옮겼다.[118]

참조

[1]

서적

A History of the Jews

https://archive.org/[...]

Schocken Books

2018-10-06

[2]

웹사이트

The Dead Sea Scrolls: History & Overview

https://www.jewishvi[...]

2018-10-06

[3]

문서

Antiquities of the Jews

[4]

서적

The Antiquities of the Jews, 13.288

[5]

문서

Ber. 48b; Shab. 14b; Yoma 80a; Yeb. 16a; Nazir 53a; Ḥul. 137b; et al.

[6]

성경

[7]

성경

[8]

성경

[9]

웹사이트

Acts 22:3 Greek Text Analysis

https://biblehub.com[...]

[10]

성경

[11]

웹사이트

Acts 23:6 Greek Text Analysis

https://biblehub.com[...]

[12]

성경

[13]

문서

Strong's Concordance

[14]

서적

A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English

University of Haifa

[15]

문서

Strong's Concordance

[16]

서적

From the Maccabees to the Mishnah

https://archive.org/[...]

The Westminster Press

[17]

문서

Dorot Ha'Rishonim

[18]

학술지

Sadducee and Pharisee

1938

[19]

학술지

The Pharisees: Their Origin and Their Philosophy

1929

[20]

문서

OEtymD|Persia

[21]

문서

Ant. 18.1

[22]

서적

The Gospel According to Peter: A Study

https://books.google[...]

Longmans, Green

1894

[23]

웹사이트

Jacob Neusner, 'The Rabbinic traditions about the Pharisees before 70'

https://louisjacobs.[...]

2018-10-06

[24]

서적

The Oxford History of the Biblical World

Oxford University Press

[25]

성경

[26]

성경

[27]

서적

A Brief History of the Middle East

https://books.google[...]

Little, Brown Book Group

2018-10-06

[28]

학술지

The Religion of Idumea and Its Relationship to Early Judaism

2020

[29]

문서

Josephus, Antiquities, 13:5 § 9

[30]

문서

Josephus, Antiquities, 13:10 § 6

[31]

서적

A History of the Jews: From Earliest Times Through the Six Day War

[32]

서적

Great Ages and Ideas of the Jewish People

https://archive.org/[...]

Random House

2018-10-06

[33]

문서

Babylonian Talmud tractate Bava Kamma Ch. 8

[34]

백과사전

Encyclopaedia Judaica s.v. "Sadducees"

[35]

문서

Ant. 13.288–296.

[36]

서적

Nickelsburg, 93.

[37]

서적

Jewish Leadership in Roman Palestine from 70 C.E. to 135 C.E.

https://books.google[...]

Brill

2018-10-06

[38]

서적

Jewish War

[39]

서적

Sievers, 155

[40]

서적

Antiquities

[41]

서적

The History of the Second Temple Period

[42]

서적

The Wars of the Jews

John E. Beardsley

[43]

서적

A History of the Jewish People

[44]

서적

Antiquities

[45]

서적

Antiquities

[46]

서적

Antiquities

[47]

서적

Jews and Christians : the parting of the ways, A.D. 70 to 135 : the second Durham-Tübingen Research Symposium on Earliest Christianity and Judaism (Durham, September 1989)

W.B. Eerdmans

1999-04-07

[48]

웹사이트

Shabbat 31a

https://www.sefaria.[...]

[49]

성경

Acts 23.8

[50]

서적

Death & Eternal Life

[51]

서적

Jewish War and Antiquities

[52]

성경

Acta 23.6, 26.5

[53]

서적

Apostle Paul: His Life and Theology

https://books.google[...]

Baker Publishing Group

[54]

서적

Invitation to the Talmud: a Teaching Book

[55]

성경

Exodus 19:29–24; Deuteronomy 6:7, 11:19; Deuteronomy 31:9; Jeremiah 2:8, 18:18

[56]

성경

Leviticus 11; Deuteronomy 14:3–21

[57]

성경

Deuteronomy 14:1–2, Leviticus 19:28; Leviticus 21:5

[58]

서적

Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society: A Sociological Approach

https://books.google[...]

W.B. Eerdmans

[59]

서적

Faith and Fratricide: The Theological Roots of Anti-Semitism

https://books.google[...]

Wipf and Stock Publishers

[60]

서적

The Antiquities of the Jews

[61]

서적

Judaic law from Jesus to the Mishnah : a systematic reply to Professor E.P. Sanders

https://archive.org/[...]

Scholars Press

[62]

서적

From Politics to Piety: the emergence of Pharisaic Judaism

KTAV

[63]

서적

The Students Guide through the Talmud

[64]

서적

The meaning of the Dead Sea scrolls : their significance for understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity

HarperSanFrancisco

2002-11-26

[65]

서적

The Dead Sea scrolls : a new translation

https://archive.org/[...]

HarperCollins

1996-10-11

[66]

웹사이트

heaven

https://www.britanni[...]

Encyclopedia Britannica

2023-05-11

[67]

성경

Matthew 3:1–7, 9; Luke 7:28–30, 9

[68]

성경

Acts 5

[69]

성경

Acts 26:5, Acts 23:6, Philippians 3:5

[70]

성경

Acts 15

[71]

웹사이트

pharisee

http://www.thefreedi[...]

[72]

서적

Modern Jews Engage the New Testament

2008

[73]

서적

The Mythmaker. Paul and the Invention of Christianity

1986

[74]

웹사이트

It's 'Kosher' To Accept Real Jesus?

https://forward.com/[...]

2023-03-10

[75]

성경

Mark 2:1–1:9

[76]

성경

Mark 3:1–6:9

[77]

서적

The Gospel according to St. Mark

Hendrickson Publishers

1999

[78]

서적

The Historical Figure of Jesus

1993

[79]

서적

Jesus and Judaism

https://archive.org/[...]

Fortress Press

1985

[80]

서적

The Historical Figure of Jesus

1993

[81]

서적

Jesus against the Scribal Elite: The Origins of the Conflict

T&T Clark

2020

[82]

서적

From Jesus to Christ: The Origins of the New Testament Images of Jesus

1988

[83]

서적

Modern Jews Engage the New Testament

2008

[84]

성경

Romans 11:25

[85]

논문

Gender and Purity in the Protevangelium of James

https://www.academia[...]

Mohr Siebeck

2013

[86]

논문

Autorités religieuses juives et 'sectes' juives dans l'œuvre de Justin Martyr

https://www.academia[...]

Editions universitaires de Fribourg

2002

[87]

서적

新約聖書

岩波書店

2004

[88]

성경

マタイによる福音書(口語訳)#第23章

[89]

성경

ルカによる福音書(口語訳)#11:37-54

[90]

성경

マルコによる福音書(口語訳)#7:1-8

[91]

성경

マタイによる福音書(口語訳)#9:9-12

[92]

성경

マタイによる福音書(口語訳)#12:24-26

[93]

성경

マタイによる福音書(口語訳)#27:62-66

[94]

성경

ルカによる福音書(口語訳)#6:6-11

[95]

서적

ロシア社会とユダヤ人

教文館

[96]

서적

原典新約時代史

山本書店

1976

[97]

서적

新共同訳 新約聖書略解

日本基督教団出版局

2000 # 추정값, 200년은 오류로 판단

[98]

논문

Bach und Perfedia Judaica

1989

[99]

논문

Der Antijudaismus im Matthausevangelium als historisches und theologisches Problem

1993

[100]

서적

イエスという男

作品社

[101]

서적

イエスとその時代

[102]

서적

パウロ宗教の起源

[103]

서적

ユダヤ人迫害史

教文館

[104]

서적

聖書ハンドブック

聖書図書刊行会

[105]

서적

神の国

岩波文庫

[106]

서적

メシアニック・ジュダイズム

マルコーシュ・パブリケーション

[107]

웹사이트

The Dead Sea Scrolls: History & Overview

https://www.jewishvi[...]

2018-10-06

[108]

서적

Antiquities of the Jews

[109]

서적

The Antiquities of the Jews, 13.288

[110]

문서

Talmudic Texts

[111]

성경

[112]

성경

[113]

성경

[114]

웹사이트

Acts 22:3 Greek Text Analysis

https://biblehub.com[...]

[115]

성경

[116]

웹사이트

Acts 23:6 Greek Text Analysis

https://biblehub.com[...]

[117]

성경

[118]

문서

마태오 복음서 3:7 번역 비교

[119]

뉴스

복음이야기 - 바리사이

http://m.cpbc.co.kr/[...]

가톨릭평화신문

2014-09-07

[120]

서적

인류의 영원한 고전-신약성서

아이세움

[121]

서적

청년설교

복있는 사람

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com