아카드어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

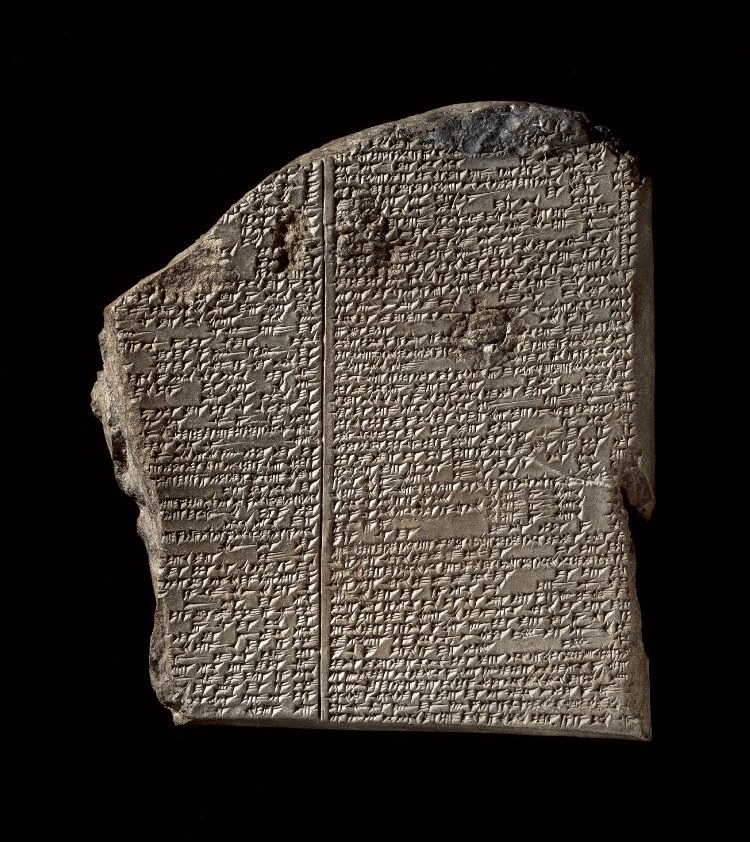

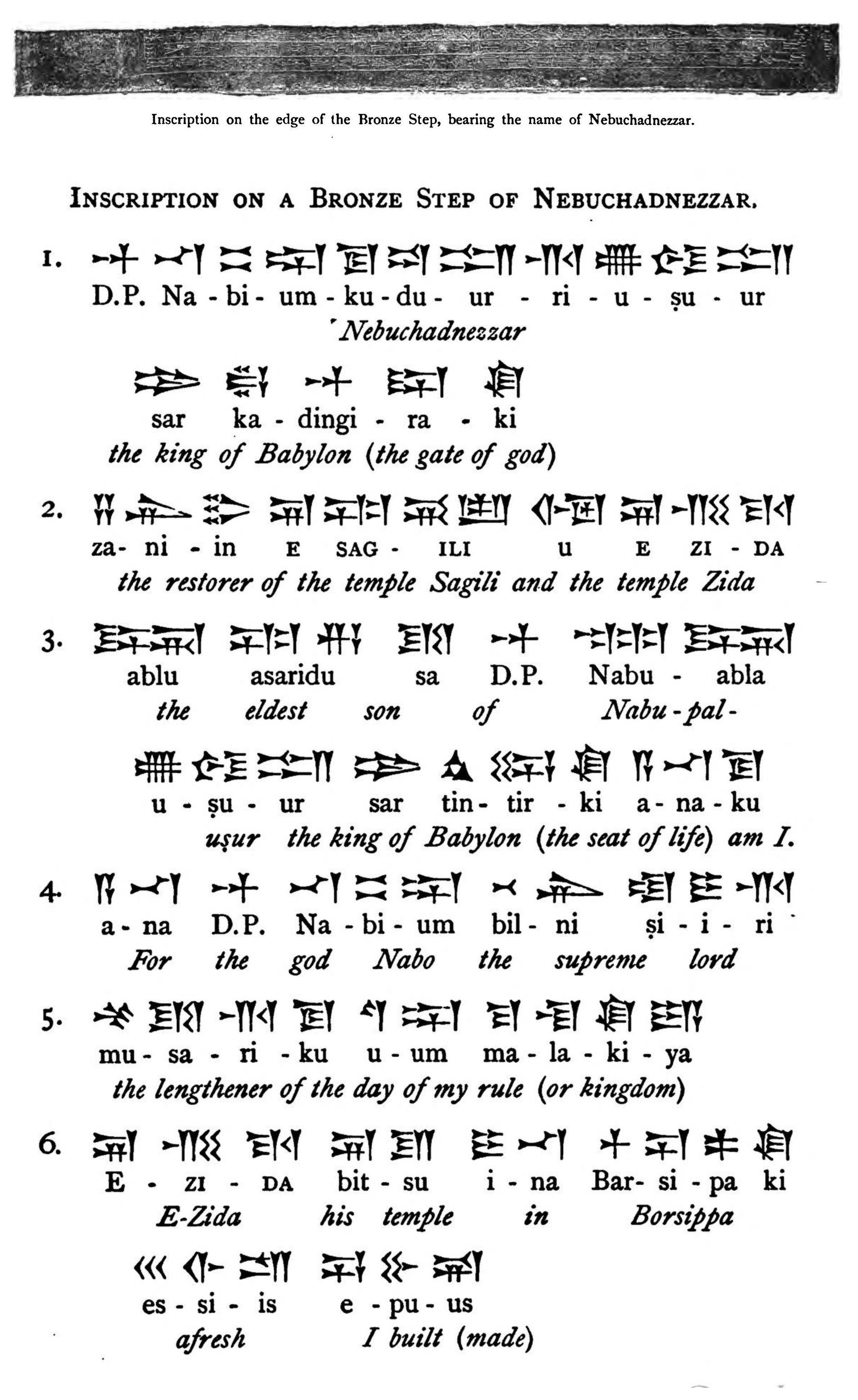

아카드어는 고대 메소포타미아에서 사용되었던 사멸된 언어로, 기원전 2500년경부터 서기 1세기까지 다양한 방언으로 존재했다. 셈어족에 속하며, 지리적, 시대적 변화에 따라 고 아카드어, 고/중기 바빌로니아어, 고/중기 아시리아어, 신 바빌로니아어, 신아시리아어, 후기 아시리아어 등으로 구분된다. 아람어의 영향으로 점차 사용이 줄어들었으며, 쐐기 문자를 사용하여 기록되었다. 문법은 아랍어와 유사하며, 명사, 대명사, 동사 등 다양한 문법 범주를 가지고 있었다. 주요 문학 작품으로는 길가메시 서사시, 에누마 엘리쉬 등이 있으며, 메소포타미아를 비롯한 여러 지역에서 출토되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아카드어 - 함무라비 법전

함무라비 법전은 함무라비 왕이 제정한 법전으로, 아카드어 쐐기문자로 새겨진 282개 조항으로 구성되어 당시 사회 규범을 담고 있으나, 계층에 따른 차별적 법 적용으로 현대적 법치주의 관점에서는 한계를 지닌다는 비판도 받는다. - 아카드어 - 베히스툰 비문

다리우스 1세가 자신의 혈통, 통치, 반란 진압을 기록한 베히스툰 비문은 고대 페르시아어, 엘람어, 바빌로니아어로 작성되어 고대 페르시아 설형 문자를 해독하고 아케메네스 제국의 역사와 문화를 이해하는 데 중요한 자료를 제공하며, 2006년 유네스코 세계 유산으로 지정되었다. - 셈어파 - 티그리냐어

티그리냐어는 에리트레아의 주요 언어이자 에티오피아에서도 널리 쓰이는 언어로서, 게에즈 문자를 사용하며 기독교 용어에서 게에즈어의 영향을 받았고, 13세기 법률 문서 기록이 있으며, 에리트레아 독립 후 공용어가 되었고, 아스마라 방언이 주로 사용되며, 인두음이 풍부하고 독특한 문법적 특징을 지닌다. - 셈어파 - 암하라어

암하라어는 에티오피아의 공용어이자 암하라족의 모어로, 솔로몬 왕조 이후 제국 공용어로 정치·문화적 영향력을 행사하며 현재까지 사용되고, 그으즈어와 관련이 있고 쿠시어의 영향을 받았으며, 아부기다 문자 체계를 사용하고 라스타파리 운동에서 신성한 언어로 여겨진다. - 아카드 - 누지

누지는 현재 이라크 요르간 테페에 위치한 고대 도시 유적으로, 기원전 3천 년기부터 존재했으며 아카드 제국 시대에는 가수르로 번성했고, 후리족에 의해 누지로 개명되었으며, 발굴을 통해 다양한 유물과 4,000여 점의 설형 문자 점토판, 그리고 현존하는 가장 오래된 지도가 발견되었다. - 아카드 - 사르곤

사르곤은 기원전 24세기 메소포타미아 지역에 아카드 제국을 건설하고 수메르를 통일한 인물로, 다양한 기록과 전설을 통해 알려져 있으며, 34개의 도시를 통합하고 후대 왕들에게 영감을 주었다.

2. 역사

아카드어는 기원전 2600년경 수메르어 문서에서 이미 그 이름이 나타날 정도로 오래되었다. 가장 오래된 아카드어 자료는 기원전 2350년경의 것이지만, 기원전 2200년경 수메르인의 부활로 자료가 줄어들기도 했다. 고대 아카드어 자료는 많지 않아 불명확한 점이 많지만, 기원전 2천년기부터는 다시 자료가 늘어나 서기 시대까지 이어진다.

아카드어는 크게 북부의 아시리아어와 남부의 바빌로니아어로 나뉘는데, 주로 소리의 차이가 있을 뿐 문법이나 어휘 차이는 크지 않다. 기원전 1천년기 중반, 아카드어는 아람어에 밀려 구어로는 사용되지 않게 되었지만, 서기 1세기까지 문자로 기록되었다.

고대 바빌로니아어는 통일된 문법을 가진 고전어로, 기원전 1천년기에도 표준 문어로 사용되었다. 길가메시 서사시와 에누마 엘리쉬가 이 문어로 기록되었다. 중기 바빌로니아어 시대에는 아카드어가 중동의 링구아 프랑카로 사용되었으며, 아마르나 문서에서 그 증거를 찾을 수 있다. 신 바빌로니아어는 신 바빌로니아와 아케메네스 왕조 시대, 후기 바빌로니아어는 아케메네스 왕조 말기부터 셀레우코스 제국 시대에 사용되었지만, 아람어의 영향을 강하게 받았다.

아시리아어는 바빌로니아어에 비해 자료가 적지만, 신 아시리아 제국 시대의 자료는 풍부하게 남아있다.

2. 1. 시대 구분

아카드어는 지리와 시대에 따라 여러 변종으로 나뉜다[93].

이미 기원전 2600년경의 수메르어 문서에서 아카드인의 이름이 보인다. 아카드어의 가장 오래된 자료는 기원전 2350년경의 것이지만, 기원전 2200년경이 되면 수메르인의 부활로 인해 아카드어 자료는 많이 보이지 않게 된다. 고대 아카드어의 자료는 그리 많지 않아, 그 언어에 대해서는 불명확한 점도 많다. 기원전 2천년기에 들어서면 다시 아카드어 자료가 늘어나, 서기 시대에 이르기까지 끊이지 않고 자료가 존재한다. 그 언어는 북부의 아시리아어와 남부의 바빌로니아어로 크게 나뉘는데, 양자의 차이는 주로 음운론에 있으며, 문법이나 어휘의 차이는 제한적이다. 아시리아 학자들은 양자를 각각 약 500년마다 기계적으로 시대 구분하고 있다.

기원전 1천년기 중반에 아카드어는 아람어에 압도되어, 구어로서 사용되지 않게 되었다고 생각된다. 그러나 그 후에도 서기 1세기에 이르기까지 아카드어 문장은 계속 쓰였다.

고대 바빌로니아어는 고전어로 통일적인 문법이 사용되었으며, 기원전 1천년기에도 표준적인 문어로서 계속 사용되었다 ('''표준 바빌로니아어'''라고 부른다). 길가메시 서사시와 에누마 엘리쉬는 이 문어로 기록되었다. 중기 바빌로니아어는 그에 비해 남아있는 자료가 적지만, 이 시대에 아카드어는 중동의 링구아 프랑카로서 사용되었으며, 아마르나 문서에는 이 언어로 쓰인 바빌로니아, 아시리아, 미탄니, 히타이트, 키프로스, 이집트의 350건의 서간이 포함되어 있는데, 이들 자료의 언어는 아카드어 화자가 아닌 필자의 모국어에 강하게 영향을 받았다. 신 바빌로니아어는 신 바빌로니아와 아케메네스 왕조 시대에 사용되었으며, 많은 자료가 남아있다. 후기 바빌로니아어는 아케메네스 왕조 말기부터 셀레우코스 제국에 걸쳐 사용되었지만, 아람어의 영향이 매우 강하다.

바빌로니아어가 널리 국제적으로 사용된 것에 반해, 아시리아어의 자료는 보다 제한적이다. 그러나 신 아시리아 제국 시대에 사용된 신 아시리아어의 자료는 풍부하게 남아있으며, 기원전 7세기 말에 왕국이 멸망할 때까지 사용되었다.

2. 2. 발전 과정

아카드어는 지리와 시대에 따라 여러 변종으로 나뉜다.[93]

아카드 문자는 쐐기 문자를 사용하는데, 이는 수메르인들이 고안한 것으로 젖은 점토판에 쐐기를 사용하여 부호를 기록하는 방식이다. 아카드 문자에 채용된 쐐기 문자는 수메르어, 수메르어 음절, 아카드어 음절, 음운 보어를 표현할 수 있었다.[68][69][70]

바빌로니아어와 아시리아어는 시간이 지날수록 아람어의 영향을 크게 받았으며, 결국 아람어에 압도되어 아카드어는 사용되지 않게 되었다.

기원전 2600년경의 수메르어 문서에서 이미 아카드인의 이름이 나타난다. 가장 오래된 아카드어 자료는 기원전 2350년경의 것이지만, 기원전 2200년경에는 수메르인의 부활로 인해 아카드어 자료가 많이 보이지 않게 된다. 고대 아카드어 자료는 많지 않아, 그 언어에 대해 불명확한 점도 많다. 기원전 2천년기에 들어서면 다시 아카드어 자료가 늘어나, 서기 시대에 이르기까지 자료가 끊이지 않고 존재한다. 아카드어는 북부의 아시리아어와 남부의 바빌로니아어로 크게 나뉘는데, 이 둘의 차이는 주로 소리의 차이에 있으며, 문법이나 어휘의 차이는 제한적이다. 아시리아 학자들은 이 둘을 각각 약 500년마다 기계적으로 시대 구분하고 있다.

기원전 1천년기 중반에 아카드어는 아람어에 압도되어, 구어로서 사용되지 않게 되었다고 여겨진다. 그러나 그 후에도 서기 1세기에 이르기까지 아카드어 문장은 계속 쓰였다.

고대 바빌로니아어는 고전어로 통일적인 문법이 사용되었으며, 기원전 1천년기에도 표준적인 문어로서 계속 사용되었다. ('''표준 바빌로니아어'''라고 부른다). 길가메시 서사시와 에누마 엘리쉬는 이 문어로 기록되었다. 중기 바빌로니아어는 그에 비해 남아있는 자료가 적지만, 이 시대에 아카드어는 중동의 링구아 프랑카로서 사용되었다. 아마르나 문서에는 이 언어로 쓰인 바빌로니아, 아시리아, 미탄니, 히타이트, 키프로스, 이집트의 350건의 서간이 포함되어 있는데, 이들 자료의 언어는 아카드어 화자가 아닌 필자의 모국어에 강하게 영향을 받았다. 신 바빌로니아어는 신 바빌로니아와 아케메네스 왕조 시대에 사용되었으며, 많은 자료가 남아있다. 후기 바빌로니아어는 아케메네스 왕조 말기부터 셀레우코스 제국에 걸쳐 사용되었지만, 아람어의 영향이 매우 강하다.

바빌로니아어가 널리 국제적으로 사용된 것에 반해, 아시리아어 자료는 보다 제한적이다. 그러나 신 아시리아 제국 시대에 사용된 신 아시리아어 자료는 풍부하게 남아있으며, 기원전 7세기 말에 왕국이 멸망할 때까지 사용되었다.

3. 기록 체계

설형 문자는 여러가지로 아카드어에 적합하지 않았다. 특히 셈어의 중요한 음을 나타낼 수 없다는 결점이 있었다. 아카드어의 표기는 수메르어의 수메르어 설형 문자 표기법을 차용했지만, 아시리아와 바빌로니아에서 독립적으로 발전했기 때문에 양자 간에는 상당한 차이가 있었다. 현대의 문자표에서는 600자 정도로 분류되지만, 방언에 따른 차이가 크다.

교착어인 수메르어와 달리 굴절어인 아카드어의 표기에 설형 문자는 적합하지 않았고, 수메르어에 없는 음의 구별은 불완전하게만 나타낼 수 있었다. 예를 들어 무성음, 유성음, 강세음의 구별은 불완전했으며, 성문 파열음을 표기하기 위한 전용 문자는 중기 이후에 처음 등장했고, 모음 i와 e도 종종 구별되지 않았다. 또한 복수의 글자가 같은 음을 나타내는 동음성이나, 반대로 하나의 문자가 복수의 음을 나타내는 다음성의 문제도 있었다.[71]

CVC형의 음절을 표기하는 데 CV-VC와 같이 나누어 쓰는 표기법이 사용되었다. 예를 들어 "왕"을 의미하는 šarrumart을 음절 문자로 표기하는 데 šar-rumart, ša-ar-rumart, šar-ru-umart, ša-ar-ru-umart, ša-rumart 등 다양한 표기법이 가능했다. 어떤 표기법을 사용할지는 필기자의 기호에 따랐다. 모음의 장단은 고아카드어와 고아시리아어에서는 구별되지 않았지만, 고바빌로니아어는 불필요한 모음자를 추가하는 방법이 발달했다. 마찬가지로 겹자음도 자음을 겹쳐서 표기하게 되었다.[72]

3. 1. 아카드어 쐐기 문자

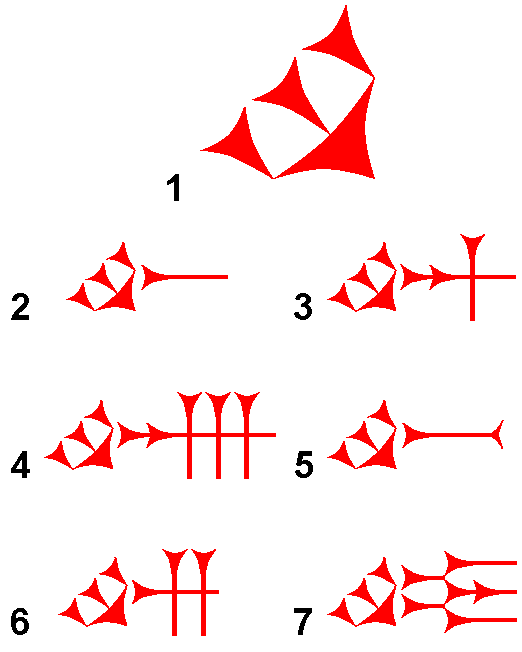

(1 = 표어 문자 (LG) "mix"/음절 문자 (SG) '''',

2 = LG "해자",

3 = SG '''',

4 = SG '', , , '',

5 = SG ''kam'',

6 = SG ''im'',

7 = SG ''bir'')|width=200px||섬네일]]

아카드 쐐기 문자

아카드어는 쐐기 문자를 사용하는데, 이는 수메르인들이 고안한 것으로 젖은 점토판에 쐐기를 사용하여 부호를 기록하는 방식이다. 아카드 문자에 채용된 쐐기 문자는 다음을 표현할 수 있었다.

# 수메르어

# 수메르어 음절

# 아카드어 음절

# 음운 보어

쐐기 문자는 여러가지로 아카드어에 적합하지 않았다. 특히 셈어의 중요한 음을 나타낼 수 없다는 결점이 있었다. 아카드어는 굴절어인 반면, 쐐기 문자는 교착어인 수메르어를 위해 만들어진 문자 체계였기 때문에, 3자음 어근으로 구성된 셈어에 부적절한 경우가 많았다.

고대 아카드는 기원전 2500년경으로 거슬러 올라가는 점토판에 보존되어 있다. 아카드어의 표기는 수메르어의 수메르어 쐐기 문자 표기법을 차용했지만, 아시리아와 바빌로니아에서 독립적으로 발전했기 때문에 양자 간에는 상당한 차이가 있다. 현대의 문자표에서는 600자 정도로 분류되지만, 방언에 따른 차이가 크다.[68] 표어 문자, 표음 문자(음절 문자), 한정사로 분류되지만, 하나의 문자가 여러 역할을 수행하는 경우가 있다.[69] 표어 문자는 원칙적으로 수메르어의 문자를 아카드어로 훈독한다. 예를 들어 수메르어의 LUGAL ("왕")이라는 문자는 같은 의미를 가진 아카드어 ''šarrum''으로 읽어야 한다. 표어 문자에는 종종 읽기를 보완하기 위한 표음 문자가 부속된다.[70]

아카드 쐐기 문자의 또 다른 특징은 많은 기호가 잘 정의된 음성 값을 갖지 않는다는 것이다. ''AḪ''와 같은 특정 기호는 다른 모음 품질을 구별하지 않는다. 또한 다른 방향으로도 조정이 이루어지지 않는다. 예를 들어 음절 ''-ša-''는 기호 ''ŠA''로 표현되지만 기호 ''NĪĜ''로도 표현된다. 이 둘은 동일한 텍스트에서 동일한 음절에 자주 사용된다.

또한 수메르어에 없는 음의 구별은 불완전하게밖에 나타낼 수 없었다. 예를 들어 무성음, 유성음, 강세음의 구별은 불완전했으며, 성문 파열음을 표기하기 위한 전용 문자는 중기 이후에 처음 등장했고, 모음 i와 e도 종종 구별되지 않았다. 또한 복수의 글자가 같은 음을 나타내는 동음성이나, 반대로 하나의 문자가 복수의 음을 나타내는 다음성의 문제도 있었다.[71]

CVC형의 음절을 표기하는 데 CV-VC와 같이 나누어 쓰는 표기법이 있으며, 예를 들어 "왕"을 의미하는 ''šarrum''을 음절 문자로 표기하는 데 ''šar-rum'', ''ša-ar-rum'', ''šar-ru-um'', ''ša-ar-ru-um'', ''ša-rum'' 등 다양한 표기법이 가능했다. 어떤 표기법을 사용할지는 필기자의 기호에 따랐다. 모음의 장단은 고아카드어와 고아시리아어에서는 구별되지 않았지만, 고바빌로니아어는 불필요한 모음자를 추가하는 방법이 발달했다. 마찬가지로 겹자음도 자음을 겹쳐서 표기하게 되었다.[72]

아카드어는 1767년 카르스텐 니부어가 쐐기 문자 텍스트를 광범위하게 복사하여 덴마크에서 출판하면서 재발견되기 시작했다. 특히 고대 페르시아어-아카드어 이중 언어가 큰 도움이 되었다. 텍스트에는 여러 왕의 이름이 포함되어 있었기 때문에 고립된 기호들을 식별할 수 있었고, 1802년 게오르크 프리드리히 그로테펜트가 발표했다. 이때 아카드어가 셈어족 언어임이 이미 분명해졌고, 언어 해독의 최종적인 돌파구는 19세기 중반에 에드워드 힝크스, 헨리 로린슨 경, 쥘 오페르에 의해 이루어졌다.

21세기 초, 컨볼루션 신경망과 같은 자연어 처리 방법을 사용하여 아카드어의 자동 고품질 번역이 가능하다는 것이 밝혀졌다.

3. 2. 쐐기 문자 표기의 한계

쐐기 문자를 사용하여 아카드 문자를 표기했으며, 이는 수메르인들이 고안한 것이다. 젖은 점토판에 쐐기를 사용하여 부호를 기록하는 방식으로, 아카드 문자에 채용된 쐐기 문자는 다음을 표현할 수 있었다.

그러나 설형문자는 여러 가지로 아카드어에 적합하지 않았다. 특히 셈어의 중요한 음을 나타낼 수 없다는 결점이 있었다.[20]

아카드 설형 문자

아카드어는 굴절어인 반면, 수메르어는 교착어였다. 아카드어 표기에 설형 문자는 적합하지 않았으며, 수메르어에 없는 음의 구별은 불완전하게만 표현할 수 있었다. 예를 들어, 무성음, 유성음, 강세음의 구별은 불완전했고, 성문 파열음을 표기하기 위한 문자는 중기 이후에 처음 등장했다. 모음 i와 e도 종종 구별되지 않았다. 또한, 여러 글자가 같은 음을 나타내거나(동음성), 반대로 하나의 문자가 여러 음을 나타내는(다음성) 문제도 있었다.[71]

CVC형 음절을 표기할 때 CV-VC와 같이 나누어 쓰는 표기법이 사용되었다. 예를 들어 '왕'을 의미하는 šarrum은 šar-rum, ša-ar-rum, šar-ru-um, ša-ar-ru-um, ša-rum 등 다양하게 표기될 수 있었다. 어떤 표기법을 사용할지는 필기자의 선호에 따라 달랐다. 모음의 장단은 고아카드어와 고아시리아어에서는 구별되지 않았지만, 고바빌로니아어에서는 불필요한 모음자를 추가하는 방법이 발달했다. 마찬가지로 겹자음도 자음을 겹쳐서 표기하게 되었다.[72]

4. 음운

아카드어는 셈어족에 속하는 언어로, 메소포타미아 지역에서 사용되었던 고대 언어이다. 아카드어의 음운 체계는 자음과 모음으로 구성되며, 다음과 같은 특징을 가진다.

아카드어는 구어로서 사멸되었고 발음에 대한 동시대의 기록이 알려져 있지 않기 때문에, 아카드어의 음성학과 음운론에 대해 확실하게 말할 수 있는 것은 거의 없다. 그러나 다른 셈어족 언어와의 관계와 아카드어 단어의 다양한 철자를 통해 몇 가지 결론을 내릴 수 있다.[8]

수메르어와의 차용에서 아카드어 무성 비강세 파열음이 원래는 무기음이었지만, 기원전 2000년경에 유기음으로 변했다는 해석이 있다.[36][37]

셈어족의 29개 자음에 비해, 아카드어(고대 아카드어 제외)는 20개의 자음만 가지고 있다. 셈어족의 "인두음", h, , 및 는 성문 폐쇄음만 남게 되었고[74], 많은 위치에서 소멸되었다고 여겨진다(고대 아카드어에서는 구별되었다는 설도 있다[75]). 마찰음에서는 셈어족의 는 로 융합되었다. 는 고대 아카드어에서는 구별되었지만, 그 이후에는 역시 로 융합되었다. 3개의 강세음 마찰음도 마찬가지로 의 1음만 남았다. 유성은 z로 융합되었다[77]。

위 표의 파찰음은 후에 마찰음화하여 바빌로니아어에서는 s가 , 가 가 되었지만, 아시리아어에서는 반대로 s가 , 가 였다.[78]

4. 1. 자음

아카드어의 자음은 다음과 같이 정리할 수 있다.- 는 아시리아 방언에서는 무성 치경 마찰음 을, 바빌로니아 방언에서는 무성 후치경 마찰음 을 나타낸다.[8]

- 아카드어 는 구개수 유음 또는 로 해석된다.[8]

일반적으로 아카드어 강조 자음은 방출음으로 재구성된다.[40]

4. 2. 모음

아카드어에는 단모음과 장모음을 포함하여 a, e, i, u의 4가지 모음이 있었다. 후설 중모음 /o/의 존재 가능성도 제기되었으나, 설형 문자는 이에 대한 명확한 증거를 제시하지 않는다.[44]

어휘 텍스트에서 다른 u 부호 간의 대조는 제한적이지만, 이는 아카드어의 별도 음소가 아닌 수메르어 음운 체계(역시 /o/ 음소가 제안됨)의 중첩을 반영할 수 있다.[45]

모든 모음은 장음과 단음 형태로 나타난다. 장모음은 장음 부호(ā, ē, ī, ū) 또는 곡절 부호(â, ê, î, û)로 표기되며, 후자는 모음 간의 히아투스에서 모음 축약으로 인해 발생하는 장모음에 사용된다. 장단음의 구별은 음소적이며 문법에서 사용된다. 예를 들어, ''iprusu'' ('그가 결정했다')와 ''iprusū'' ('그들이 결정했다')가 있다.

아카드어는 고대에 소멸된 언어이기 때문에, 정확한 음성을 아는 것은 불가능하다.[73]

모음 e는 역사적으로 에 인접한 a가 변화한 것이며, 이러한 자음의 소멸에 따라 음소로서 구별되게 되었다. 방언에 따라, 그 외에도 다양한 원인에 의해 e가 발생했다.[79] 셈어족의 이중 모음 ay는 바빌로니아어에서 , 아시리아어에서 가 되었고, aw는 로 변화했다.[80]

관습적으로 셈어족 이래의 장모음을 ā ī ū ē처럼 매크론으로 표기하고, 축약에 의해 이차적으로 발생한 장모음을 â î û ê처럼 캐럿으로 표기한다. 그러나 대부분의 아시리아 학자들은 둘 사이에 음운적인 구별이 있었다고는 생각하지 않는다.[81]

5. 문법

아카드어는 셈어파에 속하며, 그 문법은 아랍어와 비슷하다. 남성과 여성의 두 가지 문법적인 성을 지닌다.

아카드어 동사는 보통 3자음근을 보이지만, 일부는 둘 또는 넷의 자음근을 가진다. 시제는 현재형, 과거형(preterite), 미래형(permansive)의 세 가지가 있다.[85] 현재 시제는 미완의 활동을, 과거 시제는 완료된 활동을 나타낸다. 미래 시제는 상태나 조건을 표현하며 대개 입자를 취한다.

아카드어는 아랍어와는 달리 주로 일정한 복수를 지니지만, 일부 남성형 단어는 여성형 복수를 취하기도 한다. 그 점에서는 히브리어와 비슷하다.

아카드어 강세 패턴에 대해서는 대부분의 아시리아학자들 사이에서 광범위한 합의가 이루어져 있다.[46] 아카드어 강세 규칙은 원래 다른 셈어와의 비교를 통해 재구성되었으며, 그 결과는 아카드어 자료, 특히 소위 ''플레네'' 철자법(추가 모음이 있는 철자법)에서 얻은 내부 언어학적 증거를 사용하여 점차 수정되었다.[46]

이 널리 받아들여지는 시스템에 따르면, 아카드어의 강세 위치는 완전히 예측 가능하며 음절 중량에 민감하다. 음절 중량에는 '경음'( -V로 끝남), '중음'( -V̄ 또는 -VC로 끝남), '초중음'( -V̂, -V̄C 또는 -V̂C로 끝남)의 세 가지가 있다. 마지막 음절이 초중음이면 강세를 받으며, 그렇지 않으면 가장 오른쪽에 있는 중음 비최종 음절이 강세를 받는다. 단어가 경음절만 포함하는 경우 첫 번째 음절이 강세를 받는다.[47][46] 또한 단음절 단어는 일반적으로 강세를 받지 않고 구두점 역할을 한다는 주장도 있다.[46] /V̂/ 음절의 특별한 행동은, 역사적 기원에 따라 첫 번째 음절이 강세를 갖는 두 음절의 시퀀스로 기능하기 때문이라고 설명된다.[46]

아카드어 음운론의 규칙은 특정 단모음(그리고 아마도 강세를 받지 않는) 모음이 생략된다는 것이다. 규칙은 단모음으로 끝나는 일련의 음절의 마지막 모음이 생략되는 것이다. 예를 들어, PRS 어근의 동사 형용사의 굴절 어근은 ''PaRiS-''이다. 따라서 남성 단수 주격은 ''PaRS-um''(< ''*PaRiS-um'')이지만 여성 단수 주격은 ''PaRiStum''(< ''*PaRiS-at-um'')이다. 또한 아카드어 후기 단계에서는 단모음의 연음 현상이 나타나는 일반적인 경향이 있다.

다음은 기원전 18세기 중반에 쓰여진 함무라비 법전의 7번째 조항이다.

어떤 남자가 은이나 금, 남자 노예나 여자 노예, 소, 양 또는 당나귀, 또는 그 밖의 어떤 것을 다른 사람이나 다른 사람의 노예로부터 증인이나 계약 없이 샀거나 안전을 위해 받아들였다면, 그 사람은 도둑이므로 죽임을 당해야 한다.

다른 셈어와 마찬가지로, 아카드어는 3개의 자음으로 이루어진 어근에 접사나 모음 패턴, 중자음화 등을 더하여 형태가 변화하는 굴절어이다.

명사는 남성과 여성의 2개의 성, 주격·대격·속격의 3개의 격, 단수·쌍수·복수의 3개의 수를 구분하지만, 단수 외에는 속격과 대격이 동일한 어형을 취하며, 종종 "사격"이라고 불린다. 여성 명사는 단수에서 접미사 -t 또는 -at (어간이 2개의 자음으로 끝나는 경우), 복수에서 -āt가 더해지는 경우가 많다. 단수에서는 남성이지만 복수에서는 여성 또는 양성인 명사가 상당수 존재한다. 복수형은 일반적으로 접미사에 의해 표시되며, 아랍어처럼 불규칙 복수형을 취하는 단어는 적다. 또한, 독립형·연어형(다른 명사 속격 또는 대명사 접미사에 수식될 때 나타나는 축약형)·절대형(격 어미가 없는 형태)·서술형(대명사 접미사를 더하여 서술어가 될 때의 무어미형)의 4가지 형태를 가지고 있다. 형용사는 명사와 마찬가지로 변화하며 (다만 남성 복수에서는 고유한 어미 -ūtum/ūtim을 사용), 수식하는 명사와 성·격·수를 일치시킨다. 정관사는 존재하지 않는다.[82] 자세한 내용은 #명사를 참고하라.

인칭대명사는 인칭, 성(일인칭 제외), 수(단수와 복수, 쌍수는 고대 아카드어에서만 보인다), 격(주격, 속격·대격, 여격)에 따라 다르다. 독립된 인칭대명사 외에 인칭 접미사가 발달해 있다. 관계대명사는 고대 아카드어에서는 변화했지만, 그 이후에는 불변어 ''ša''가 되었다. 의문대명사에는 ''mannum'' (누구), ''mīnum'' (무엇) 등이 있다.[84]

동사의 상 또는 시제에는 지속(현재), 완료, 과거, 명령의 4가지 종류가 있으며, 각각 다른 어간을 사용한다. 제2어근과 제3어근 사이에 놓이는 모음 패턴에는 4가지 종류가 있으며, 동사에 따라 어떤 패턴에 속하는지가 다르다. √prs「자르다」(부정형 ''parāsum'')라는 어근에 대해 말하면, 지속형 ''parras'', 완료형 ''ptaras'', 과거형 ''prus'', 명령형 ''purus'' (명령형은 과거형과 같은 어간이지만 두음이 붙지 않고, 어근의 제1자음 뒤에, 제2자음 뒤와 같은 모음이 더해진다. 2인칭만)와 같다. 여기에 주어의 인칭·성·수(단수와 복수)를 나타내기 위한 접두사와 접미사가 더해진다.[85] 서(西)셈어에서는 완료와 미완료에서 인칭 접두사·접미사가 전혀 다르지만, 아카드어에서는 공통이다. 자세한 내용은 #동사를 참고하라.

많은 셈어와 달리, 아카드어의 어순은 기본적으로 SOV형이다. 이 어순은 수메르어의 영향으로 생겨난 것으로 추정된다. 그러나 실제 어순은 상당히 자유롭다.[91]

5. 1. 명사

아카드어는 셈어파에 속하며, 문법적으로 아랍어와 유사한 특징을 보인다. 명사는 남성과 여성의 두 가지 문법적 성을 가진다.형식적으로 아카드어는 세 개의 수(단수, 양수, 복수)와 세 개의 격(주격, 대격, 속격)을 가지고 있다. 그러나 언어의 초기 단계에서도 양수는 흔적만 남아 있으며, 그 사용은 자연적인 쌍(눈, 귀 등)에 주로 국한된다. 형용사는 양수에서 발견되지 않는다. 양수와 복수에서 대격과 속격은 단일한 경사격으로 병합된다.[48]

아카드어는 아랍어와 달리 복수 어미를 사용하여 형성된 "소리" 복수만 가지고 있다. 파괴 복수는 단어 어간을 변경하여 형성되지 않는다. 모든 셈족 언어와 마찬가지로 일부 남성 명사는 전형적인 여성 복수 어미(''-āt'')를 사용한다.

명사 ''šarrum''(왕)과 ''šarratum''(여왕) 및 형용사 ''dannum''(강한)을 예로 들어 아카드어의 격 체계를 설명하면 다음과 같다.

위 표에서 볼 수 있듯이 형용사와 명사 어미는 남성 복수에서만 다르다. 지리를 나타내는 특정 명사는 주로 단수에서 ''-um''의 장소 어미를 형성할 수 있으며, 결과 형태는 부사로 사용된다. 이러한 형태는 일반적으로 생산적이지 않지만, 신 바빌로니아어에서는 ''um''-장소격이 전치사 ''ina''가 있는 여러 구문을 대체한다.

아카드어의 후기 단계에서 대부분의 격 어미 끝에 나타나는 미메이션 (단어 끝 ''-m'') 및 누네이션 (양수 끝 ''-n'')은 장소격을 제외하고 사라졌다. 나중에는 남성 명사의 주격과 대격 단수가 ''-u''로 통합되었고, 신 바빌로니아어에서는 대부분의 단어 끝 단모음이 삭제되었다. 결과적으로 격의 차이는 남성 복수 명사를 제외한 모든 형태에서 사라졌다. 그러나 많은 텍스트는 종종 산발적으로 부정확하게 격 어미를 쓰는 관행을 계속했다. 이 기간 동안 가장 중요한 언어 접촉은 아람어였으며, 아람어 자체에는 격 구분이 없었기 때문에 아카드어의 격 소실은 지역적 현상일 뿐만 아니라 음운론적 현상이었을 가능성이 있다.

다른 셈어와 마찬가지로 아카드어 명사는 문장에서의 문법적 기능에 따라 다양한 "격"으로 나타날 수 있다. 명사의 기본 형태는 위에 설명된 바와 같이 격어미가 있는 완전한 형태인 ''status rectus''(지배격)이다. 이 외에도 아카드어에는 ''status absolutus''(절대격)와 ''status constructus''(결합격)가 있다. 후자는 다른 모든 셈어에서 발견되는 반면, 전자는 아카드어와 일부 아람어 방언에서만 나타난다.

절대격은 명사의 격 어미가 소실되는 특징이 있다(예: ''awīl'' < ''awīlum'', ''šar'' < ''šarrum''). 상대적으로 드물게 사용되며, 주로 명사문의 술어, 고정된 부사 표현, 길이, 무게 등의 측정과 관련된 표현을 표시하는 데 사용된다.

결합격은 훨씬 더 흔하며 훨씬 더 광범위하게 적용된다. 명사 뒤에 소유격의 다른 명사, 대명사 접미사 또는 가정법의 동사구가 오는 경우에 사용되며 일반적으로 ''음성적으로 가능한 명사의 가장 짧은 형태''를 취한다. 일반적으로, 이는 소유격 접미사 앞에 오는 명사에서 소유격 -i를 제외하고 단모음과 함께 격 어미의 소실을 의미한다.

다른 셈어와 마찬가지로 3개의 자음으로 이루어진 어근에 접사나 모음 패턴, 중자음화 등을 더하여 형태 변화하는 굴절어이다.

명사는 남성과 여성의 2개의 성, 주격·대격·속격의 3개의 격, 단수·쌍수·복수의 3개의 수를 구분하지만, 단수 외에는 속격과 대격이 동일한 어형을 취하며, 종종 "사격"이라고 불린다. 여성은 단수에서 접미사 -t 또는 -at (어간이 2개의 자음으로 끝나는 경우), 복수에서 -āt가 더해지는 경우가 많다. 단수에서는 남성이지만 복수에서는 여성 또는 양성인 명사가 상당수 존재한다. 복수형은 일반적으로 접미사에 의해 표시되며, 아랍어처럼 불규칙 복수형을 취하는 단어는 적다. 또한, 독립형·연어형(다른 명사 속격 또는 대명사 접미사에 수식될 때 나타나는 축약형)·절대형(격 어미가 없는 형태)·서술형(대명사 접미사를 더하여 서술어가 될 때의 무어미형)의 4가지 형태를 가지고 있다. 형용사는 명사와 마찬가지로 변화하며 (다만 남성 복수에서는 고유한 어미 -ūtum/ūtim을 사용), 수식하는 명사와 성·격·수를 일치시킨다. 정관사 (영어의 the 나, 아랍어의 al[ال|ar]에 해당)는 존재하지 않는다.[82]

어말의 비음 -m/-n은 중기 바빌로니아어·중기 아시리아어 이후에는 사라졌으며, 시대가 새로워짐에 따라 격의 구분이 모호해졌다.

5. 2. 대명사

아카드어의 지시 대명사는 서셈어와 다르다. 다음 표는 근칭과 원칭 지시에 따른 아카드어 지시 대명사를 보여준다.

아카드어의 관계대명사는 다음 표와 같다.

복수 관계대명사와 달리, 아카드어의 단수 관계대명사는 격에 따라 완전하게 굴절된다. ''ša'' (원래 남성 단수 대격) 형태만 살아남았고, 다른 형태는 시간이 지남에 따라 사라졌다.

다음 표는 아카드어에서 사용되는 의문 대명사를 나타낸다.

인칭대명사는 인칭, 성(일인칭 제외), 수(단수와 복수. 쌍수는 고(古)아카드어에서만 보인다), 격(주격, 속격·대격, 여격)에 따라 다르다. 독립된 인칭대명사 외에 인칭 접미사가 발달해 있다. 관계대명사는 고(古)아카드어에서는 변화했지만, 그 이후에는 불변어 가 되었다. 의문대명사에는 「누구」, 「무엇」 등이 있다[84]。

- 마지막 문단의 ``, ``, `` 템플릿은 허용되지 않는 문법이므로 제거해야 한다.

수정된 최종 출력:

아카드어의 지시 대명사는 서셈어와 다르다. 다음 표는 근칭과 원칭 지시에 따른 아카드어 지시 대명사를 보여준다.

아카드어의 관계대명사는 다음 표와 같다.

복수 관계대명사와 달리, 아카드어의 단수 관계대명사는 격에 따라 완전하게 굴절된다. ''ša'' (원래 남성 단수 대격) 형태만 살아남았고, 다른 형태는 시간이 지남에 따라 사라졌다.

다음 표는 아카드어에서 사용되는 의문 대명사를 나타낸다.

인칭대명사는 인칭, 성(일인칭 제외), 수(단수와 복수. 쌍수는 고(古)아카드어에서만 보인다), 격(주격, 속격·대격, 여격)에 따라 다르다. 독립된 인칭대명사 외에 인칭 접미사가 발달해 있다. 관계대명사는 고(古)아카드어에서는 변화했지만, 그 이후에는 불변어 ''ša''가 되었다. 의문대명사에는 「누구」, 「무엇」 등이 있다[84]。

5. 3. 동사

아카드어 동사는 보통 3자음근을 보이지만, 일부는 둘 또는 넷의 자음근을 가진다. 세 가지 시제가 있는데, 현재형, 과거형(preterite), 미래형(permansive)이 있다.[85] 현재 시제는 미완의 활동을, 과거 시제는 완료된 활동을 나타낸다. 미래 시제는 상태나 조건을 표현하며 대개 입자를 취한다.아카드어의 대부분의 어근은 세 개의 자음으로 구성되는데, 이를 근본 자음이라고 부른다. 하지만 일부 어근은 네 개의 자음으로 구성되는데, 이를 사근(四根)이라고 부른다. 근본 자음은 때때로 전사(轉寫)에서 대문자로 표시되는데, 예를 들어 ''PRS'' (결정하다)가 있다. 이러한 근본 자음 사이와 주변에는 단어 생성 또는 문법적 기능을 가진 다양한 삽입사, 접미사 및 접두사가 삽입된다. 결과적인 자음-모음 패턴은 어근의 원래 의미를 구별한다. 중간 근본 자음은 중복될 수 있으며, 이는 전사에서 두 번 반복된 자음으로 표시되며 때로는 설형 문자 자체에서도 나타난다.

자음 '''', '''', '''' 및 ''''은 "약한 근본 자음"이라고 불리며, 이러한 근본 자음을 포함하는 어근은 불규칙한 형태를 띤다.

명사, 형용사뿐만 아니라 동사 형용사로도 형성될 수 있는 매우 자주 나타나는 형태는 상태 동사이다. 명사 술어는 absolutus 상태로 나타나며 영어의 "to be" 동사에 해당한다. 아카드어의 상태 동사는 이집트어의 유사 분사와 같다. 다음 표에는 명사 ''šarrum''(왕), 형용사 ''rapšum''(넓은) 및 동사 형용사 ''parsum''(결정된)을 사용하는 예가 포함되어 있다.

따라서 아카드어의 상태 동사는 단순 어간을 효과적인 문장으로 변환하는 데 사용되므로 ''šarr-āta'' 형태는 "당신은 왕이었다", "당신은 왕이다" 및 "당신은 왕이 될 것이다"와 동일하다. 따라서 상태 동사는 시제 형태와 독립적이다.

다양한 동사 어간 파생 가능성 외에도, 아카드어는 동사 어근에서 파생된 수많은 명사 형성을 가지고 있다. 매우 자주 나타나는 형태는 maPRaS 형태이다. 이는 사건의 장소, 행위자, 기타 여러 의미를 표현할 수 있다. 어근 자음 중 하나가 순음 (p, b, m)인 경우, 접두사는 na-가 된다 (maPRaS > naPRaS). 이에 대한 예시는 다음과 같다: ŠKN (설정하다, 두다)에서 파생된 ''maškanum'' (장소, 위치), ŠRḪ (화려하다)에서 파생된 ''mašraḫum'' (화려함), NṢR (경비하다)에서 파생된 ''maṣṣarum'' (경비병), PḪR (요약하다)에서 파생된 ''napḫarum'' (합계).

매우 유사한 형태는 maPRaSt 형태이다. 이 명사 형식을 통해 파생된 명사는 문법적으로 여성형이다. maPRaS 형태와 동일한 규칙이 적용된다. 예를 들어, ŠKN (설정하다, 두다)에서 파생된 ''maškattum'' (예금), RKB (타다, 몰다, 오르다)에서 파생된 ''narkabtum'' (마차)이 있다.

접미사 -ūt은 추상 명사를 파생하는 데 사용된다. 이 접미사로 형성된 명사는 문법적으로 여성형이다. 이 접미사는 명사, 형용사, 동사에 붙을 수 있다. 예를 들어, ''abūtum'' (부성) from ''abum'' (아버지), ''rabûtum'' (크기) from ''rabûm'' (큰), WṢY (떠나다)에서 파생된 ''waṣûtum'' (떠남)이 있다.

또한 명사, 형용사, 수사에서 파생된 동사도 많다. 대부분의 경우, D-어간은 명사 또는 형용사의 어근에서 파생된다. 파생된 동사는 "X가 뭔가를 하게 하다" 또는 "X가 되다"의 의미를 갖는다. 예를 들어, ''duššûm'' (싹트게 하다) from ''dīšum'' (풀), ''šullušum'' (세 번째로 뭔가를 하다) from ''šalāš'' (셋)이 있다.

동사의 상 또는 시제에는 지속(현재), 완료, 과거, 명령의 4가지 종류가 있으며, 각각 다른 어간을 사용한다. 제2어근과 제3어근 사이에 놓이는 모음 패턴에는 4가지 종류가 있으며, 동사에 따라 어떤 패턴에 속하는지가 다르다. √prs「자르다」(부정형 )라는 어근에 대해 말하면, 지속형 parras, 완료형 ptaras, 과거형 prus, 명령형 purus (명령형은 과거형과 같은 어간이지만 두음이 붙지 않고, 어근의 제1자음 뒤에, 제2자음 뒤와 같은 모음이 더해진다. 2인칭만). 여기에 주어의 인칭·성·수(단수와 복수)를 나타내기 위한 접두사와 접미사가 더해진다.[85] 서(西)셈어에서는 완료와 미완료에서 인칭 접두사·접미사가 전혀 다르지만, 아카드어에서는 공통이다.

동사에서 파생된 단어에는 동형용사(상태분사)(), (능동)분사(), 부정사()가 있다.[86][87]

다른 셈어와 마찬가지로, 어근에서 몇 개의 어간이 파생된다.[88] 지속형과 과거형의 3인칭 단수로 나타내면

- 기본이 되는 G어간[89](iparras / iprus)

- n-을 접두사로 한 N어간(히브리어의 니팔, 아랍어의 제7형)은 피동을 나타낸다. 아카드어에서는 음운 변화의 결과 중자음이 된다(ipparras / ipparis).

- 제2어근 자음을 반복한 D어간[90](히브리어의 피엘, 아랍어의 제2형)은 타동성을 강화한다. 인칭 접두사의 모음이 u로 변화한다(uparras / uparris).

- š(a)-를 접두사로 한 Š어간(히브리어의 히필, 아랍어의 제4형)은 사역을 나타낸다. 인칭 접두사의 모음이 u로 변화한다(ušapras / ušapris).

- 위의 4가지 종류의 어간 각각에 -ta- 접중사를 더한 t어간(Gt,Nt,Dt,Št, 다만 Nt는 드묾). Gt는 상호적 동작이나 반사를 나타낸다. Dt와 Št는 D와 Š의 피동을 나타낸다.

- 4가지 종류의 어간 각각에 -tan- 접중사를 더한 tn어간(Gtn,Ntn,Dtn,Štn)은 반복 동작을 나타낸다.

5. 4. 어순

아카드어의 문장 어순은 주어+목적어+동사(SOV형)이며, 이는 아랍어나 성서 히브리어와 같은 대부분의 다른 고대 셈어족 언어와는 다른 특징이다. 아랍어나 히브리어는 동사-주어-목적어(VSO형)의 순서를 지닌다. 현대의 남셈계 에티오피아어도 SOV형의 순서를 지니지만, 이들은 역사 시대에 고전적인 주동목(SVO형) 언어인 게에즈어를 개발하였다.이러한 아카드어의 어순은 수메르어의 영향으로 추정되는데, 수메르어 역시 SOV형 어순을 사용한다. 두 언어의 원어민이 적어도 500년간 하나의 사회를 형성하며 밀접하게 언어적으로 접촉하였다는 증거가 존재한다.

형용사, 관계절, 동격은 명사 뒤에 위치한다. 반면 수사는 수식하는 명사 앞에 위치한다. 다음 표는 명사구 ''erbēt šarrū dannūtum ša ālam īpušū abūya'' ('도시를 건설한 네 명의 강한 왕들은 나의 아버지들이다')를 분석한 것이다.

많은 셈어와 달리, 아카드어의 어순은 기본적으로 SOV형이다. 그러나 실제 어순은 상당히 자유롭다.

6. 어휘

아카드어는 동사 어근에서 파생된 다양한 명사 형태를 가지고 있으며, 그중 maPRaS 형태가 자주 나타난다. 이 형태는 사건의 장소, 행위자 등 여러 의미를 표현할 수 있다. 예를 들어, '설정하다'라는 뜻의 ŠKN 동사에서 파생된 ''maškanum''은 '장소, 위치'를 의미한다. 어근 자음 중 순음(p, b, m)이 있을 경우, 접두사는 na-로 바뀐다.[55] maPRaSt 형태도 유사하며, 이 형태에서 파생된 명사는 여성형이다. 예를 들어, '타다'라는 뜻의 RKB 동사에서 파생된 ''narkabtum''은 '마차'를 의미한다.[55]

추상 명사를 만들 때는 -ūt 접미사가 사용되며, 이 접미사가 붙은 명사는 여성형이 된다. 예를 들어, ''abum''(아버지)에서 파생된 ''abūtum''(부성)이 있다. 또한, 명사나 형용사에서 파생된 D-어간 동사도 많다. 예를 들어, ''dīšum''(풀)에서 파생된 ''duššûm''(싹트게 하다)가 있다.[55]

아카드어는 주로 단어 하나로 구성된 전치사를 사용한다. 예를 들어, ''ina''(안에, 위에), ''ana''(에, ~을 위해), ''itti''(~와 함께) 등이 있다. ''ina''와 ''ana''가 결합된 복합 전치사도 존재한다. 전치사 뒤의 명사는 항상 소유격 형태를 취한다.[55]

아카드어의 수사는 대부분 설형 문자로 표기되어 음역이 확정되지 않은 경우가 많다. 기수는 세는 명사와 함께 절대격 상태이며, 1과 2 등은 문법적 성에 따라 세는 명사와 일치한다. 3–20 등은 성 극성을 특징으로 하여, 세는 명사가 남성이면 수사는 여성형이 된다. 60, 100, 1,000은 세는 명사의 성에 따라 변하지 않는다. 쌍으로 나타나는 신체 부위는 이중수 형태로 나타난다. 서수는 명사형 PaRuS에 격어미를 추가하여 형성되며, '1'의 경우 서수와 기수가 동일하다.[55]

아카드어 어휘는 대부분 셈어족에서 유래되었지만, 일부는 관련 셈어족에서 유사성을 찾기 어렵다. 예를 들어, '아들'을 뜻하는 ''mārum'', '손'을 뜻하는 ''qātum'' 등은 다른 셈어족 언어와 뚜렷한 관련성이 없다.[55]

수메르어와 아람어와의 접촉으로 인해 아카드어에는 차용어가 많다. 아람어 차용어는 주로 메소포타미아 북부 및 중부에 나타나며, 수메르어 차용어는 언어권 전체에 퍼져 있다. 그 외에도 후르어, 카시트어, 우가리트어 등에서 차용된 명사들이 있다.[55]

아카드어는 다른 셈어에 차용어를 제공하기도 했다. 예를 들어, ''biṣru'' "양파"는 아랍어와 히브리어로 차용되었다. 또한, 수메르어 ''da-ri'' ('영원히')는 아카드어 ''dārum''에서 유래했다.[55]

2011년, 시카고 대학교 동양 연구소는 21권으로 구성된 아카드어 사전인 ''시카고 아시리아 사전''을 완성했다. 이 사전은 90년에 걸쳐 완성되었으며, 아카드어 연구의 중요한 이정표로 평가받고 있다.[55]

7. 아카드어 문학

- 아트라하시스 서사시 (기원전 2천년기 초)

- 에누마 엘리쉬

- 아마르나 문서 (기원전 14세기)

- 길가메시 서사시 (신-리케-우닌니 표준 바빌로니아 버전, 기원전 13세기에서 11세기)

- 나는 지혜의 주를 찬양한다 (의인의 고난에 관한 문학 작품.)

- 바빌로니아 신정론

8. 아카드어 출토 장소

참조

[1]

웹사이트

Neo-Assyrian

http://multitree.org[...]

2024-03-05

[2]

웹사이트

Akkadian

https://mnamon.sns.i[...]

[3]

웹사이트

Old Akkadian writing and grammar

https://isac.uchicag[...]

2023-06-25

[4]

웹사이트

Babylonian dialect | Akkadian dialect | Britannica

https://www.britanni[...]

[5]

웹사이트

Canaano-Akkadian

https://www.tau.ac.i[...]

2023-06-25

[6]

간행물

Canaanite in Cuneiform

2004

[7]

서적

A Concise Dictionary of Akkadian

https://books.google[...]

Otto Harrassowitz Verlag

2000-01-01

[8]

간행물

Akkadian and Eblaite

Cambridge

2004

[9]

문서

Huehnergard 2011: xxiii

[10]

문서

George (2007: 31)

[11]

서적

The Ancient Languages of Mesopotamia, Egypt and Aksum

Cambridge University Press

2008-04-10

[12]

서적

A Companion to Ancient Near Eastern Languages

Wiley-Blackwell

[13]

서적

Syntactic Change in Akkadian: The Evolution of Sentential Complementation

Oxford University Press

[14]

문서

George (2007: 37)

[15]

서적

A Grammar of Akkadian, 3rd edition

Eisenbrauns

[16]

논문

The Last Wedge

1997

[17]

encyclopedia

Mandaeans v. Mandaic Language

2009-07-20

[18]

서적

Ankara Kultepe Tabletleri II

Turk Tarih Kurumu Basimevi

1995

[19]

서적

Hittite

Cambridge University Press

2008

[20]

서적

Before the European Challenge: The Great Civilizations of Asia and the Middle East

https://books.google[...]

SUNY Press

1990

[21]

서적

Mémoires

https://archive.org/[...]

Mission archéologique en Iran

1900

[22]

문서

Caplice, p.5 (1980)

[23]

서적

Handbook to Life in Ancient Mesopotamia

https://books.google[...]

Oxford University Press

2003

[24]

서적

Ankara Kultepe Tabletleri V

Turk Tarih Kurumu

2010

[25]

논문

Akkadian as a Lingua Franca

https://www.academia[...]

2020-01-01

[26]

논문

Akkadian as a Lingua Franca

https://www.academia[...]

2020-01-01

[27]

논문

"A Descriptive Middle Assyrian Grammar", by J. J. De Ridder, Leipziger Altorientalistische Studien 8 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2018). Pp. 628. $133.00 (Cloth)

https://www.journals[...]

2019

[28]

논문

Aramaic as a Lingua Franca During the Persian Empire (538-333 B.C.E.)

http://www.sejongjul[...]

2004

[29]

간행물

Akkadian and Eblaite

2004

[30]

논문

Almanac W22340a From Uruk: The Latest Datable Cuneiform Tablet

2014-01-30

[31]

서적

Cuneiform. Reading the Past

https://books.google[...]

University of California Press

1987

[32]

논문

Translating Akkadian to English with neural machine translation

https://academic.oup[...]

2023-05-02

[33]

논문

The Dialect of the Nuzu Tablets

1938

[34]

간행물

A history of the Akkadian lexicon

Leiden–Boston

2021

[35]

간행물

A descriptive grammar of Sumerian

https://hdl.handle.n[...]

Leiden University

2010-11-04

[36]

간행물

A history of the Akkadian lexicon

Leiden–Boston

2021

[37]

논문

A descriptive grammar of Sumerian

https://hdl.handle.n[...]

Leiden University

2010-11-04

[38]

논문

Notes Assyriologiques

1911

[39]

웹사이트

Site officiel du musée du Louvre

http://cartelfr.louv[...]

2020-05-10

[40]

서적

The Semitic Languages

[41]

서적

Proto-Semitic Phonetics and Phonology

Walter de Gruyter

2011

[42]

학위논문

A descriptive grammar of Sumerian

https://openaccess.l[...]

Universiteit Leiden

2015-11-20

[43]

문서

[44]

문서

An Introduction to Comparative Grammar of Semitic Languages Phonology and Morphology

[45]

웹사이트

Akkadian and Eblaite

https://www.academia[...]

2015-11-19

[46]

논문

Rhythm and Expression in Akkadian Poetry

https://sophushelle.[...]

2014

[47]

서적

A Grammar of Akkadian

Eisenbrauns

2005

[48]

문서

[49]

서적

Greece and Mesopotamia: Dialogues in Literature

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2019-03-24

[50]

서적

Syrian Identity in the Greco-Roman World

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2019-03-24

[51]

웹사이트

Antiochus cylinder

https://www.britishm[...]

2019-03-24

[52]

서적

Babylonian Life and History

https://archive.org/[...]

Religious Tract Society

1884

[53]

문서

[54]

문서

[55]

문서

[56]

문서

[57]

서적

Early Arabic pharmacology: An introduction based on ancient and medieval sources

Brill

1973

[58]

뉴스

Dictionary 90 years in the making

https://www.bbc.com/[...]

2018-06-21

[59]

뉴스

After 90 Years, a Dictionary of an Ancient World

https://www.nytimes.[...]

2021-05-07

[60]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - アッシリア語

https://kotobank.jp/[...]

2018-10-12

[61]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - バビロニア語

https://kotobank.jp/[...]

2018-10-12

[62]

웹사이트

百科事典マイペディア

https://kotobank.jp/[...]

2018-10-12

[63]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

https://kotobank.jp/[...]

2018-10-12

[64]

웹사이트

日本大百科全書(ニッポニカ)

https://kotobank.jp/[...]

2018-10-12

[65]

문서

[66]

문서

[67]

문서

[68]

문서

[69]

문서

[70]

문서

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

문서

Grundstamm

[90]

문서

Doppelungsstamm

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com