셈어파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

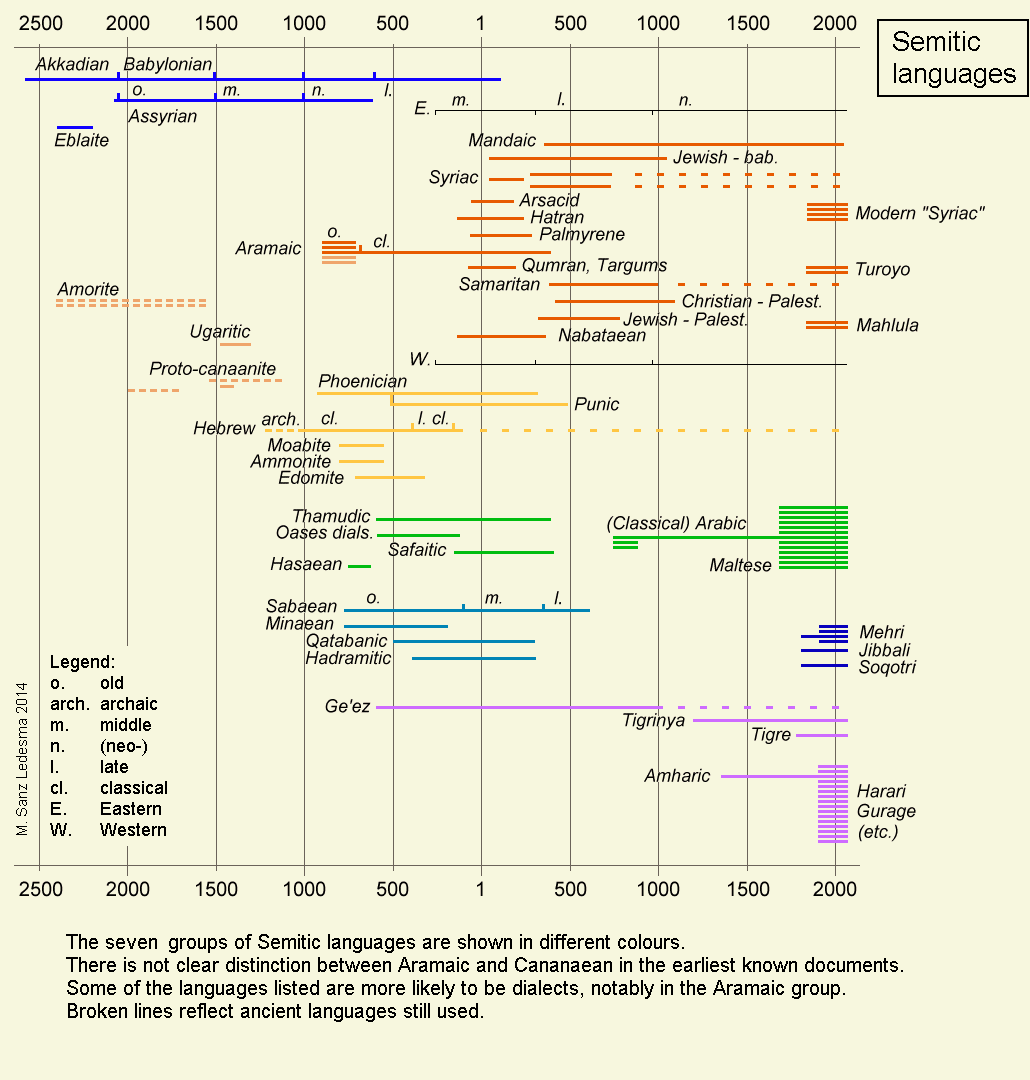

셈어파는 아랍어, 아람어, 히브리어 등 고대 근동 및 아프리카의 여러 언어를 포괄하는 어족이다. 이 명칭은 성경에 나오는 노아의 아들 셈의 이름에서 유래되었으며, 18세기 독일 학자 아우구스트 루트비히 폰 쉴뢰체르에 의해 처음 사용되었다. 셈어파는 동셈어, 서셈어, 남셈어 등으로 분류되며, 과거에는 셈-함어족으로 묶여 세계 3대 어족 중 하나로 여겨지기도 했다. 셈어파는 자음 체계, 어근 활용, 어휘 공유 등 독특한 특징을 가지며, 현재 아랍어, 히브리어, 암하라어 등 다양한 언어가 사용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 페니키아어 - 페니키아 문자

페니키아 문자는 기원전 11세기 중반경 가나안 지역에서 발생한 22개의 자음으로 이루어진 음소 문자로, 지중해 전역에 퍼져 여러 문자 체계 발전에 기여하고 정보 접근의 민주화에 기여했으며, 현대 문자 체계의 조상으로 여겨진다. - 페니키아어 - 포에니어

포에니어는 고대 페니키아어에서 파생되어 카르타고를 중심으로 사용된 언어로, 독자적인 체계를 발전시켜 네오-푸니어 형태로 존속했으며, 비문과 문학 작품, 《포에눌루스》 등을 통해 연구되고 일부 베르베르어 어근에 흔적이 남아있다. - 셈어파 - 티그리냐어

티그리냐어는 에리트레아의 주요 언어이자 에티오피아에서도 널리 쓰이는 언어로서, 게에즈 문자를 사용하며 기독교 용어에서 게에즈어의 영향을 받았고, 13세기 법률 문서 기록이 있으며, 에리트레아 독립 후 공용어가 되었고, 아스마라 방언이 주로 사용되며, 인두음이 풍부하고 독특한 문법적 특징을 지닌다. - 셈어파 - 암하라어

암하라어는 에티오피아의 공용어이자 암하라족의 모어로, 솔로몬 왕조 이후 제국 공용어로 정치·문화적 영향력을 행사하며 현재까지 사용되고, 그으즈어와 관련이 있고 쿠시어의 영향을 받았으며, 아부기다 문자 체계를 사용하고 라스타파리 운동에서 신성한 언어로 여겨진다. - 언어에 관한 - 네팔어

네팔어는 데바나가리 문자로 표기되며, 산스크리트어와 프라크리트어의 영향을 받았으며, 10세기에서 14세기 사이에 나타나, 20세기 이후 표준화 과정을 거쳐 현대 네팔어로 자리 잡았으며, 인도 내 네팔어 사용자들의 권익 신장에 기여했다. - 언어에 관한 - 슬로바키아어

슬로바키아어는 슬로바키아의 공용어이자 약 500만 명이 사용하는 서슬라브어군 언어로, 라틴 문자 기반의 고유한 문자를 사용하며 체코어와 유사하고 폴란드어 등 다른 슬라브어와도 연관성을 가진다.

2. 명칭

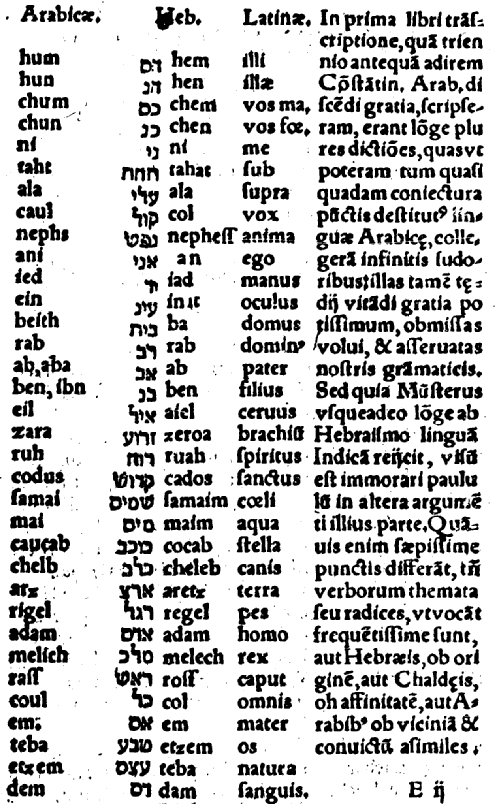

히브리어, 아랍어, 아람어의 유사성은 중세 이후 모든 학자들에 의해 인정되어 왔다. 근동 국가들과의 역사적 접촉과 성서 연구를 통해 서유럽 학자들에게 이 언어들은 친숙했고, 히브리어, 아랍어, 아람어의 비교 분석은 1538년 기욤 포스텔(Guillaume Postel)에 의해 라틴어로 출판되었다. 거의 2세기 후, 히오브 루돌프(Hiob Ludolf)는 이 세 언어와 에티오피아 셈어의 유사성을 설명했다. 하지만 어떤 학자도 이러한 언어 분류를 "셈어"라고 명명하지는 않았다.

셈어파라는 명칭은 18세기 독일의 역사학자 아우구스트 슈뢰처(August Schleicher)가 토라에 기록된 노아(Noah)의 아들 셈(Shem)의 이름을 따서 명명하였다. 이것이 19세기에 발전한 비교언어학 연구에서 어족 명칭으로 전용되어 “셈어파”이라는 용어가 탄생하였다.[46]

"셈어"라는 용어는 괴팅겐 역사학파(Göttingen school of history)의 구성원들, 특히 아우구스트 루트비히 폰 쉴뢰체르(August Ludwig von Schlözer)(1781년)에 의해 아랍어, 아람어, 히브리어와 밀접하게 관련된 언어들을 지칭하기 위해 만들어졌다.[2][3] 이 이름의 선택은 성서 창세기의 족보에 나오는 노아의 세 아들 중 하나인 셈(Shem)에서 유래했거나, 좀 더 정확히는 그 이름의 코이네 그리스어 표현인 셈/Σήμgrc(Sēm)에서 유래했다. 요한 고트프리트 아이히호른(Johann Gottfried Eichhorn)은 특히 1795년에 발표한 "셈어(Semitische Sprachen)"라는 논문을 통해 이 용어를 대중화한 것으로 알려져 있으며, 이 논문에서 그는 가나안이 민족 분류표에서 "함어족"이었음에도 불구하고 히브리어와 가나안어가 동일한 언어라는 비판에 맞서 용어의 타당성을 주장했다.[4]

이전에는 이 언어들이 유럽 문헌에서 일반적으로 "동방 언어"로 알려져 있었다.[6] 19세기에 "셈어"가 일반적인 명칭이 되었지만, "수리아-아랍어(Syro-Arabian languages)"라는 대체 명칭이 제임스 카울스 프릿차드(James Cowles Prichard)에 의해 제시되어 일부 저술가들에 의해 사용되었다.

“셈어”라는 명칭은 18세기 독일의 역사학자 아우구스트 루트비히 폰 쉴뢰체르(August Schleicher)가 토라에 기록된 노아(Noah)의 아들 셈(Shem)의 이름을 따서 명명하였다. 이것이 19세기에 발전한 비교언어학 연구에서 어족 명칭으로 전용되어 “셈어파”이라는 용어가 탄생하였다.[46]

과거에는 셈어족의 상위에 셈-함어족이 설정되어, 셈-함어족은 인도유럽어족, 우랄알타이어족(현재 우랄어족과 알타이어족은 별개의 그룹으로 간주됨)과 함께 세계 3대 어족 중 하나로 여겨졌다. 20세기 중반 이후, 미국의 언어학자 조셉 그린버그(Joseph Greenberg)의 연구에 의해 셈-함어족을 구성하는 또 다른 어족인 함어족의 존재에 의문이 제기되면서, 셈-함어족은 “아프리카아시아어족”으로 대체되었고, 셈어파은 그중 한 어족으로 분류되었다.

3. 역사

과거에는 셈어족의 상위에 셈-함어족이 설정되어, 셈-함어족은 인도유럽어족, 우랄알타이어족(현재 우랄어족과 알타이어족은 별개의 그룹으로 간주됨)과 함께 세계 3대 어족 중 하나로 여겨졌다. 20세기 중반 이후, 미국의 언어학자 조셉 그린버그(Joseph Greenberg)의 연구에 의해 셈-함어족을 구성하는 또 다른 어족인 함어족의 존재에 의문이 제기되면서, 셈-함어족은 “아프리카아시아어족”으로 대체되었고, 셈어파은 그중 한 어족으로 분류되었다.

3. 1. 고대 셈어 사용 민족

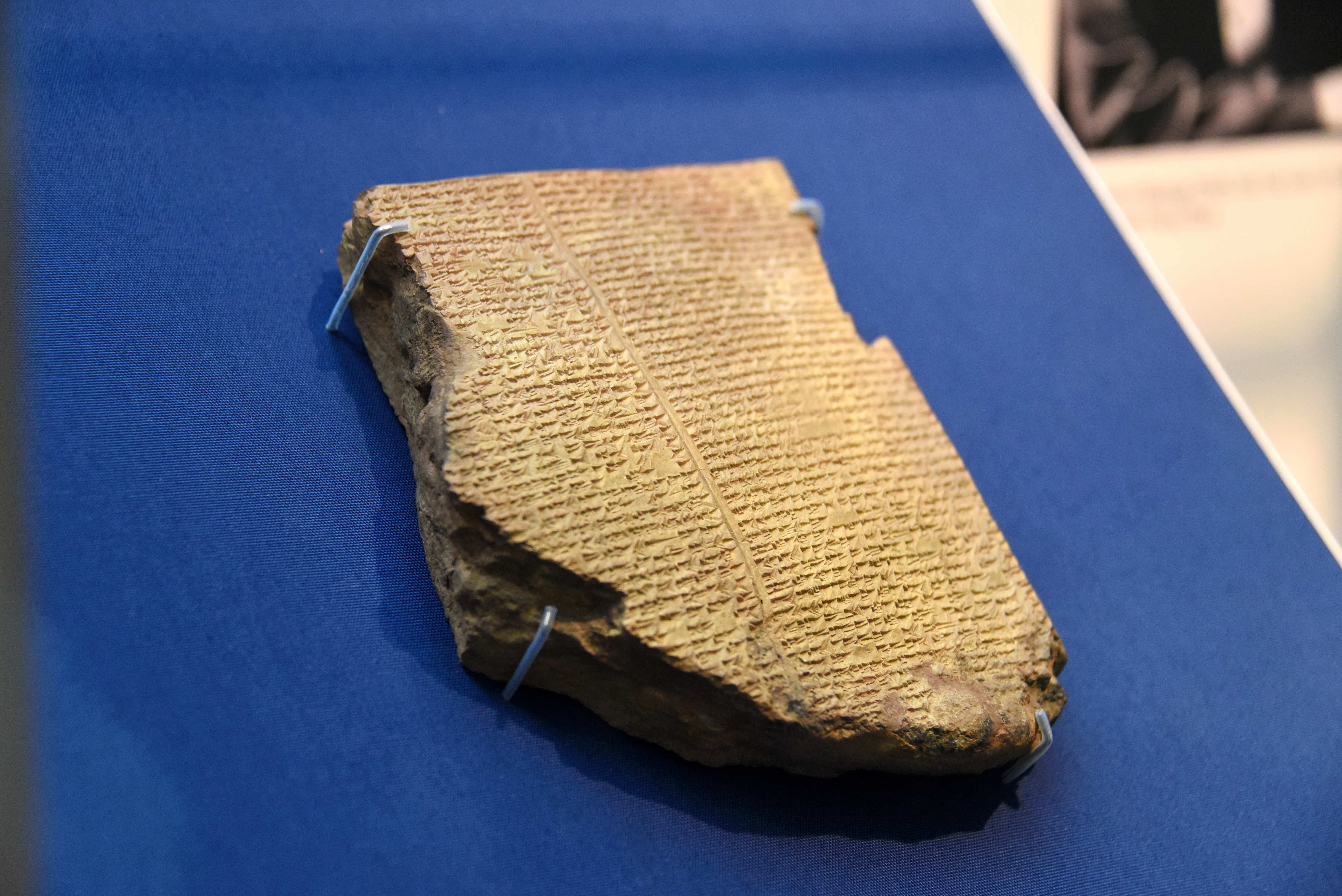

셈어는 청동기 시대와 철기 시대 동안 중동과 소아시아 전역에서 사용되고 기록되었으며, 가장 오래된 기록은 기원전 3천년기 메소포타미아(아카드, 아시리아, 이신, 라르사, 바빌로니아)의 동셈어인 아카드어(Akkadian language)이다.[7]

셈어 사용 민족의 기원은 아직 논의 중이다. 메소포타미아, 레반트, 에티오피아,[8] 동지중해 지역, 아라비아 반도, 북아프리카 등 여러 지역이 원시 셈어 기원의 가능한 장소로 제시되었다. 2009년 연구에 따르면 셈어는 기원전 3750년경 레반트에서 기원하여 기원전 800년경 남아라비아 반도에서 아프리카의 뿔로 전파되었고, 거의 같은 시기에 페니키아인 식민지 개척자들을 통해 북아프리카로 전파되었다.[9] 다른 연구는 아프리카의 뿔에 셈어 사용자가 도착한 시기를 훨씬 더 이전으로 추정한다.[10] 또 다른 가설에 따르면, 셈어는 북아프리카의 더 오래된 언어에서 파생되었으며, 사막화로 인해 주민들이 기원전 4천년기에 현재 에티오피아로, 그리고 다른 사람들은 북서쪽으로 아프리카 밖 서아시아로 이주하게 되었다.[11]

서로 매우 밀접하게 관련되어 상호 이해 가능한 여러 (가나안 언어)(Northwest Semitic languages의 한 갈래)는 에돔어, 히브리어(Hebrew language), 암몬어(Ammonite language), 모압어(Moabite language), 페니키아어(Phoenician languages)(푸니크어/카르타고어(Ancient Carthage)), 사마리아 히브리어(Samaritan Hebrew language), 에크론어(Ekron)를 포함한다. 이 언어들은 오늘날 이스라엘과 팔레스타인 지역, 시리아, 레바논, 요르단, 시나이 반도 북부, 아라비아 반도의 일부 북부 및 동부 지역, 터키의 일부 북부 및 동부 지역, 그리고 페니키아어의 경우 튀니지(카르타고), 리비아, 알제리, 모로코 일부 지역, 스페인, 그리고 아마도 몰타 및 다른 지중해 섬에서 사용되었다. (가나안어)와 밀접하게 관련되어 있지만 별개인 북서 셈어인 우가릿어는 시리아 북서부 우가릿 왕국에서 사용되었다.

기원전 14세기 가나안(이스라엘과 팔레스타인 지역, 요르단, 레바논)에서는 아시리아와 바빌로니아의 메소포타미아 동셈어인 아카드어와 서셈어인 (가나안어)의 요소를 통합한 혼합 가나안-아카드어가 등장했다.

아람어(Aramaic language)는 여전히 살아있는 고대 북서 셈어로, 기원전 12세기에 레반트 북부에서 처음으로 확인되었으며, 특히 기원전 8세기 티글랏필레셀 3세(Tiglath-Pileser III)에 의해 광대한 신아시리아 제국(911~605 BC)의 공용어로 채택된 이후, 그리고 후계자인 신바빌로니아 제국과 아케메네스 제국에서 유지됨에 따라 근동 전역의 동셈어와 (가나안어)를 점차 대체했다.

“칼데아어”(칼데아어 또는 그 성서적 변형인 성서 아람어와 혼동해서는 안 됨)는 아람어와 밀접하게 관련이 있는 북서 셈어였지만, 이 언어의 예는 남아 있지 않다. 기원전 9세기에 레반트에서 메소포타미아 남동부로 이주한 칼데아인들은 토착 메소포타미아인들의 아카드어와 아람어를 빠르게 채택한 것으로 보인다.

고대 남아라비아어(남셈어로 분류되며, 따라서 중앙 셈어인 아랍어와는 구별됨)는 딜문, 세바, 우바르(Atlantis of the Sands), 소코트라, 마간(Magan (civilization)) 왕국에서 사용되었는데, 현대적인 용어로는 사우디아라비아 동해안, 바레인, 카타르, 오만, 예멘의 일부를 포함한다. 남셈어는 기원전 8세기경 아프리카의 뿔로 퍼져 게에즈어(Geʽez)가 등장한 것으로 생각되지만(영향의 방향은 불확실하다)

“셈어”라는 명칭은 18세기 독일의 역사학자 아우구스트 슈뢰처(August Schleicher)가 토라에 기록된 노아(Noah)의 아들 셈(Shem)의 이름을 따서 명명하였다. 이것이 19세기에 발전한 비교언어학 연구에서 어족 명칭으로 전용되어 “셈어파”이라는 용어가 탄생하였다.[46]

과거에는 셈어족의 상위에 셈-함어족이 설정되어, 셈-함어족은 인도유럽어족, 우랄알타이어족(현재 우랄어족과 알타이어족은 별개의 그룹으로 간주됨)과 함께 세계 3대 어족 중 하나로 여겨졌다. 20세기 중반 이후, 미국의 언어학자 조셉 그린버그(Joseph Greenberg)의 연구에 의해 셈-함어족을 구성하는 또 다른 어족인 함어족의 존재에 의문이 제기되면서, 셈-함어족은 “아프리카아시아어족”으로 대체되었고, 셈어파은 그중 한 어족으로 분류되었다.

3. 2. 중세 및 근대

서기 200년경의 고대 시리아어는 메소포타미아, 레반트 및 인도 케랄라에서 예배 언어로 사용되었던 동아람어 방언이었다. 3세기부터 5세기까지 초기 기독교의 문학 언어로 중요성을 얻었고, 초기 이슬람 시대까지 계속되었다.

아랍어는 아라비아 반도에서 유래했지만, 서기 1세기에서 4세기 사이에 레반트 남부 지역에서 최초로 문자 형태로 등장했다. 7세기와 8세기의 초기 아랍 정복으로 인해, 고전 아랍어는 결국 근동의 많은(하지만 모든 것은 아닌) 토착 셈어와 문화를 대체했다. 근동과 북아프리카 모두 아라비아 반도 출신의 무슬림 아랍인들이 유입되었고, 그 후 비셈어계 무슬림 이란계 민족과 튀르크계 민족이 유입되었다. 아시리아인, 바빌로니아인, 페르시아인들이 사용하던 이전의 지배적인 아람어 방언들은 점차 쇠퇴하기 시작했지만, 동아람어의 후손 방언들(여기에는 수렛어(아시리아어와 칼데아어 변종), 투로요어, 그리고 만다이어 포함)은 오늘날까지 아시리아인과 만다인들 사이에서 사용되고 있으며, 이라크 북부와 남부, 이란 북서부, 시리아 북동부, 터키 남동부에 최대 백만 명의 유창한 화자가 있다. 시리아어는 이라크에서 공인된 언어이며, 더 나아가 메소포타미아 아랍어는 메소포타미아에서 유래한 시리아어, 특히 에데사 방언의 영향을 가장 많이 받은 아랍어 방언 중 하나이다.[14] 한편, 서아람어는 현재 시리아 서부에 있는 수천 명의 기독교인과 무슬림 아람인(시리아인)들만이 사용하고 있다. 아랍인들은 그들의 중앙 셈어를 북아프리카(이집트, 리비아, 튀니지, 알제리, 모로코, 북부 수단 및 모리타니로 퍼뜨렸고, 이집트 콥트어와 많은 베르베르어를 점차 대체했으며(베르베르어는 여전히 많은 지역에서 널리 사용되고 있지만), 한때 이베리아 반도(현대 스페인, 포르투갈, 지브롤터)와 몰타로도 퍼져나갔다.

칼리프들의 후원과 신성한 언어로서의 권위를 통해 아랍어는 급속히 세계 주요 문학 언어 중 하나가 되었다. 그러나 대중 사이로의 확산은 훨씬 오랜 시간이 걸렸는데, 아라비아 반도 외부의 많은(하지만 모든 것은 아닌) 원주민들은 아랍어를 사용하는 대신 자신들의 언어를 점진적으로 버렸다. 베두인 부족들이 정복 지역에 정착함에 따라 아랍어는 중앙 아라비아뿐만 아니라 예멘, 비옥한 초승달 지대 및 이집트의 주요 언어가 되었다. 대부분의 마그레브도 그 뒤를 이었는데, 특히 11세기 바누 힐랄의 침입 이후였고, 아랍어는 알-안달루스 주민들의 모국어가 되었다. 14세기 동골라의 누비아 왕국이 붕괴된 후 아랍어는 이집트 남쪽으로 현대 수단으로 확산되기 시작했고, 그 후 얼마 지나지 않아 베니 하산이 아랍화를 모리타니로 가져왔다. 아랍어와는 다른 많은 현대 남아라비아어가 여전히 남아 있는데, 예를 들어 소코트라어, 메흐리어, 셰흐리어는 주로 예멘과 오만의 소코트라에서 사용된다.

한편, 기원전 8세기에 남아라비아에서 온 셈어는 에티오피아와 에리트레아에서 다양화되었는데, 강력한 쿠시어족의 영향 아래 암하라어와 티그리냐어를 포함한 여러 언어로 갈라졌다. 솔로몬 왕조 아래 에티오피아의 확장과 함께, 이전에는 사소한 지역 언어였던 암하라어는 가파트어와 같은 셈어와 웨이토어와 같은 비셈어를 대체하며 국가 대부분으로 확산되었고, 주요 문학 언어로서 게에즈를 대체했다(비록 게에즈는 여전히 그 지역의 기독교인들에게 예배 언어로 남아 있지만). 이러한 확산은 오늘날까지도 계속되고 있으며, 키만트어는 앞으로 한 세대 안에 사라질 것으로 예상된다.

“셈어”라는 명칭은 18세기 독일의 역사학자 아우구스트 슈뢰처(August Schleicher)가 토라에 기록된 노아(Noah)의 아들 셈(Shem)의 이름을 따서 명명하였다. 이것이 19세기에 발전한 비교언어학 연구에서 어족 명칭으로 전용되어 “셈어족”이라는 용어가 탄생하였다.[46]

과거에는 셈어족의 상위에 셈-함어족이 설정되어, 셈-함어족은 인도유럽어족, 우랄알타이어족(현재 우랄어족과 알타이어족은 별개의 그룹으로 간주됨)과 함께 세계 3대 어족 중 하나로 여겨졌다. 20세기 중반 이후, 미국의 언어학자 조셉 그린버그(Joseph Greenberg)의 연구에 의해 셈-함어족을 구성하는 또 다른 어족인 함어족의 존재에 의문이 제기되면서, 셈-함어족은 “아프로-아시아어족”으로 대체되었고, 셈어족은 그중 한 어족으로 분류되었다.

4. 현대 분포

아랍어는 모리타니에서 오만까지, 그리고 이라크에서 수단까지 광범위한 지역에서 주요 언어로 사용된다.[15][16][17][18][19] 고전 아랍어는 코란의 언어이며, 아랍어를 사용하지 않는 이슬람 세계에서도 널리 연구된다. 말타어는 시칠리아 아랍어의 후손으로, 유럽 연합 내에서 유일한 세미트어족 공용어이다. 현대 말타 알파벳은 라틴 문자를 기반으로 한다.

유대교(히브리어와 아람어), 시리아 기독교 (고전 시리아어), 에티오피아 및 에리트레아 정교회(게에즈어) 등 여러 종교에서 셈어파 언어를 사용한다.[15][16][17][18][19] 무슬림들은 코란을 읽고 암송하기 위해 아랍어를 배우고, 유대인들은 토라를 포함한 여러 경전을 위해 구약 히브리어를 사용한다. 동방 아시리아 교회등 여러 시리아 기독교 교회들은 동방 아람어를 사용하며 고전 시리아어를 예배 언어로 사용한다. 코이네 그리스어와 고전 아랍어는 중동의 동방 정교회의 주요 예배 언어이다.

현대 히브리어는 이스라엘의 주요 언어이며, 19세기 말 히브리어 부활을 통해 구어 형태로 부활했다. 예멘과 오만에서는 메흐리어와 소코트라어와 같은 현대 남아라비아어가 사용된다. 에티오피아와 에리트레아에는 암하라어, 티그레어, 티그리냐어를 포함하여 상당수의 셈어파 언어가 존재한다. 암하라어는 에티오피아의 공용어이며, 티그리냐어는 에리트레아의 공용어이다. 여러 구라게어는 에티오피아 중부에서 사용되며, 하라리어는 하라르 도시에 국한되어 있다. 게에즈어는 에티오피아와 에리트레아의 특정 기독교 집단의 예배 언어로 남아 있다.

5. 특징

셈어족 언어들은 여러 문법적 특징을 공유하지만, 개별 언어 간 그리고 언어 내부에서 시간이 지남에 따라 변화가 발생한 것은 자연스러운 일이다.

셈어족의 공통 기원으로 인해, 몇몇 단어와 어근은 공유하지만 다른 경우도 있다. 예를 들어 다음과 같다.

괄호 안의 용어들은 각 원시 셈어 어근에서 유래하지 않았지만, 원시 셈어에서 유래했을 수도 있다.

때때로 특정 어근은 셈어에서 다른 의미를 가진다. 예를 들어 아랍어의 어근 ''b-y-ḍ''는 "흰색"과 "달걀"을 의미하지만 히브리어에서는 "달걀"만을 의미한다. 어근 ''l-b-n''은 아랍어에서는 "우유"를 의미하지만 히브리어에서는 "흰색"을 의미한다. 어근 ''l-ḥ-m''은 아랍어에서는 "고기"를 의미하지만 히브리어에서는 "빵"을, 에티오피아 셈어에서는 "소"를 의미한다. 원래 의미는 아마도 "음식"이었을 것이다. ''medina''(어근: ''d-y-n''/''d-w-n'')는 암하라어에서는 "대도시"를, 아랍어와 고대 히브리어에서는 "도시"를, 현대 히브리어에서는 "국가"를 의미한다.

어근 사이에는 때때로 관련성이 없다. 예를 들어 "지식"은 히브리어에서는 어근 ''y-d-ʿ''로 나타나지만, 아랍어에서는 어근 ''ʿ-r-f''와 ''ʿ-l-m''으로, 에티오피아 셈어에서는 어근 ''ʿ-w-q''와 ''f-l-ṭ''로 나타난다.

더 많은 비교 어휘 목록은 위키낱말사전 부록 원시 셈어 어근 목록을 참조하라.

셈어의 공통적인 특징으로는, 음성적으로는 자음의 종류가 많고, 특히 강세음이라고 불리는 독특한 음이나 인두음이 있다는 점을 들 수 있다. 반면 모음은 적어, 아랍어(알후스하(الفصحى))에서는 a i u ā ī ū ai au에 불과하다. 음절 구조는 단순하여 CV 또는 CVC가 일반적이며, 자음군에는 제약이 있다.

문법적으로는 세 자음으로 이루어진 어근이 매우 특징적이며, 이 세 자음 사이의 모음을 교체하거나(관통접사), 접미사나 접두사를 덧붙이거나, 자음을 겹치는 등으로 복잡한 파생을 한다.

셈어에 속하는 여러 언어들 사이에서는 기본적인 어휘가 잘 일치하며, 거기에서 셈조어가 재구성된다.

인도유럽어족과는, 명사에 성·격·수의 구별이 있으며, 형용사나 대명사에서 성·수·격의 일치가 보이는 점, 동사가 수와 인칭에 따라 변하는 점, 모음교체 등, 유형적으로 현저한 유사성이 있으며, 일부 어휘(수사 등)에도 관계가 지적되고 있지만, 친족 관계는 증명되지 않았다.

## 음운론

셈어파의 음운론은 비교적 관점에서 제시된다(비교). 원시 셈어(PS)의 재구성은 주로 고전 아랍어에 기반을 두는데, 아랍어의 음운론과 형태론이 매우 보수적이며, 29개의 자음 음소 중 28개를 보존하기 때문이다. *s와 *š는 아랍어 s로, *ś는 아랍어 로 합쳐진다.

참고: *s, *z, *ṣ, *ś, *ṣ́, ṱ은 원시 셈어 마찰음에서 논의된 것처럼 파찰음으로 해석될 수도 있다.

셈어의 자음 간의 음운 대응은 그 시대의 어족으로서는 매우 간단하기 때문에 자음에 대해서는 비교적 접근 방식이 자연스럽다. 모음에 영향을 미치는 음운 변화는 더 많고 때로는 덜 규칙적이다.

프로토셈어의 각 음소는 다양한 셈어들 간의 규칙적인 음운 대응을 설명하기 위해 재구성되었다. 멸종된 언어에 대한 라틴 문자 값(''기울임꼴'')은 표기의 문제이며, 정확한 발음은 기록되어 있지 않다.

대부분의 셈어들은 재구성된 원래의 마찰음들을 여러 개 합쳐 사용하지만, 남아라비아어는 14개의 마찰음을 모두 보존하고 있다 (*p > f에서 유래한 15번째 마찰음을 추가하기도 함).

아람어와 히브리어에서는 모음 뒤에 단독으로 나타나는 비강세 무성 파열음이 마찰음으로 약화되어, 이는 종종 이중모음의 소실로 인해 나중에 음소화되었다.

강세음의 인두화를 보이는 언어에서는 원래의 연구개 강세음이 연구개 파열음으로 발전했다.

{| class="wikitable" style="vertical-align: middle; text-align: center;"

|+ 프로토셈어 자음의 규칙적인 대응

! rowspan="3" | 프로토

셈어

! rowspan="3" | IPA

! rowspan="32" |

! colspan="4" | 아랍어

! colspan="2" |말타

! rowspan="32" |

! 아카드

! rowspan="32" |

! colspan="2" | 우가릿어

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 페니키아

! rowspan="32" |

! colspan="7" |히브리

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 아람어

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 게에즈어

|-

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |표기

! colspan="2" |발음

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |발음

! rowspan="2" |표기

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |발음

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |발음

! rowspan="2" |표기

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |표기

! colspan="2" |발음

! colspan="3" |사마리아 히브리어

! rowspan="2" |제국

! rowspan="2" |시리아

! rowspan="2" |표기

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |발음

! rowspan="2" |표기

|-

! style="font-size:85%" | 고전

! style="font-size:85%" | 현대

!고전

!현대

! style="font-size:85%" | 문자

!표기

!발음

|-

! *b]]/

|

| ب

| ''bsem''

| colspan="2" | /b/

|b

|/b/

| ''bsem''

| 𐎁 || ''bsem''

| 𐤁

|/b/|| ''bsem''

| ב

| bsem, ḇsem

|/b/, /β/

|/b/, /v/

| ࠁ

|bsem

|/b/

| 𐡁

| ܒ || ḇsem, bsem

| በ || /b/

|bsem

|-

! *g]]/

|

| ج

| ''ǧsem''

| /ɟ ~ d͡ʒ/

| /d͡ʒ/

|ġ

|/d͡ʒ/

| ''gsem''

| 𐎂 || ''gsem''

| 𐤂

|/ɡ/|| ''gsem''|| ג

| gsem, ḡsem

|/ɡ/, /ɣ/

|/ɡ/

| ࠂ

|gsem

| /ɡ/

| 𐡂

| ܓ || ḡsem, gsem

| ገ || /ɡ/

|gsem

|-

! *p]]/

|

| ف

| ''fsem''

| colspan="2" | /f/

|f

|/f/

| ''psem''

| 𐎔 || ''psem''

| 𐤐

|/p/|| ''psem''|| פ

| psem, p̄sem

|/pʰ/, /ɸ/

|/p/, /f/

| ࠐ

|fsem

|/f/

| 𐡐

| ܦ || p̄sem, psem

| ፈ || /f/

|fsem

|-

! *k]]/

|

| ك

| ''ksem''

| colspan="2" | /k/

|k

|/k/

| ''ksem''

| 𐎋 || ''ksem''

| 𐤊

|/k/|| ''ksem''|| כ

| ksem, ḵsem

|/kʰ/, /x/

|/k/, /x/

| ࠊ

|ksem

| /k/

| 𐡊

| ܟ || ḵsem, ksem

| ከ || /k/

|ksem

|-

! *ḳ]]/

|

| ق

| ''qsem''

| /ɡ ~ q/

|/q/

|q

|/ʔ ~ q/

| ''qsem''

| 𐎖 || ''ḳsem''

| 𐤒

|/kʼ/||''ḳsem''|| ק

| ḳsem

|/kˤ/ ~ /q/

|/k/

|ࠒ

|qsem

| /q/

| 𐡒

| ܩ || qsem

| ቀ || /kʼ/

|ḳsem

|-

!*d]]/

|

|د

|''dsem''

| colspan="2" |/d/

| rowspan="2" |d

| rowspan="2" |/d/

|''dsem''

|𐎄

|''dsem''

|𐤃

|/d/

|''dsem''

|ד

|dsem, ḏsem

|/d/, /ð/

|/d/

|ࠃ

|dsem

|/d/

|𐡃

|ܕ

|ḏsem, dsem

|ደ

|/d/

|dsem

|-

! *ḏ]]/

|

| ذ

| ''ḏsem''

| colspan="2" | /ð/

| rowspan="2" | ''zsem''

| 𐎏 || ''ḏsem'' > ''dsem''

| rowspan="2" | 𐤆

| rowspan="2" |/d͡z/|| rowspan="2" | ''zsem''|| rowspan="2" | ז

| rowspan="2" | zsem

| rowspan="2" |/z/

| rowspan="2" |/z/

| rowspan="2" |ࠆ

| rowspan="2" |zsem

| rowspan="2" |/z/

|

| || ''ḏsem''

| rowspan="2" | ዘ || rowspan="2" | /z/

| rowspan="2" |zsem

|-

! *z]]/

|

| ز

| ''zsem''

| colspan="2" | /z/

|ż

|/z/

| 𐎇 || ''zsem''

| 𐡆

| ܖ || zsem

|-

! *s]]/

|

| rowspan="2" | س

| rowspan="2" | ''ssem''

| colspan="2" rowspan="2" | /s/

| rowspan="2" |s

| rowspan="2" |/s/

| ''ssem''

| 𐎒 || ''ssem''

| 𐤎

|/t͡s/|| ''ssem''|| ס

| ''ssem''

|/s/

|/s/

|ࠎ

|ssem

|/s/

| 𐡎

| ܤ || ssem

| rowspan="2" | ሰ || rowspan="2" | /s/

| rowspan="2" |ssem

|-

! *š]]/

|

| rowspan="3" | ''šsem''

| rowspan="2" | 𐎌 || rowspan="2" | ''šsem''

| rowspan="3" | 𐤔

| rowspan="3" |/ʃ/|| rowspan="3" | ''šsem''|| שׁ

| šsem

|/ʃ/

|/ʃ/

| rowspan="3" |ࠔ

| rowspan="3" |šsem

| rowspan="3" |/ʃ/

| 𐡔

| ܫ || šsem

|-

! *ś]]/

|

| ش

| ''šsem''

| colspan="2" |/ʃ/

|x

|/ʃ/||

| śsem

|/ɬ/

|/s/

| , 𐡎

| , ܤ|| ''śsem''

| ሠ || /ɬ/

|śsem

|-

!*ṯ]]/

|

|ث

|''ṯsem''

| colspan="2" |/θ/

| rowspan="3" |t

| rowspan="3" |/t/

|𐎘

|''ṯsem''

|שׁ

|šsem

|/ʃ/

|/ʃ/

|, 𐡕

|, ܬ

|''ṯsem''

|ሰ

|/s/

|ssem

|-

!*t]]/

|

|ت

|''tsem''

| colspan="2" |/t/

|''tsem''

|𐎚

|''tsem''

|𐤕

|tsem

|''tsem''

|ת

|tsem, ṯsem

|/tʰ/, /θ/

|/t/

|ࠕ

|tsem

|/t/

|𐡕

|ܬ

|ṯsem, tsem

|ተ

|/t/

|tsem

|-

!*ṭ]]/

|

|ط

|''ṭsem''

| colspan="2" |/tˤ/

|''ṭsem''

|𐎉

|''ṭsem''

|𐤈

|/tʼ/

|''ṭsem''

|ט

|ṭsem

|/tˤ/

|/t/

|ࠈ

|ṭsem

|/tˤ/

|𐡈

|ܛ

|ṭsem

|ጠ

|/tʼ/

|ṭsem

|-

! *ṱ]]/

|

| ظ

| ''ẓsem''

| colspan="2" | /ðˤ/

|d

|/d/

| rowspan="3" |''ṣsem''

| 𐎑 ||''ẓsem''

| rowspan="3" |𐤑

| rowspan="3" |/t͡sʼ/

| rowspan="3" |''ṣsem''

| rowspan="3" |צ

| rowspan="3" |''ṣsem''

| rowspan="3" |/sˤ/

| rowspan="3" |/t͡s/

| rowspan="3" |ࠑ

| rowspan="3" |ṣsem

| rowspan="3" |/sˤ/

| , 𐡈

| , ܛ|| ''''

| rowspan="2" | ጸ || rowspan="2" | /t͡sʼ/

| rowspan="2" |''ṣsem''

|-

! *ṣ]]/

|

| ص

| ''ṣsem''

| colspan="2" | /sˤ/

|s

|/s/

| rowspan="2" | 𐎕 || rowspan="2" | ''ṣsem''

| 𐡑

| ܨ || ṣsem

|-

! *ṣ́]]/

|

| ض

| ''ḍsem''

| /ɮˤ ~ dˤ/

| /dˤ/

|d

|/d/

| , 𐡏

| , ܥ|| ''''

| ፀ || /t͡ɬʼ/

|''ḍsem''

|-

! *ġ]]/

|

| غ

| ''ḡsem''

| colspan="2" |/ɣ ~ ʁ/

| rowspan="2" |għ

| rowspan="2" |/ˤː/

| ''ḫsem''

| 𐎙 || ''ġsem'',''ʻsem''

| rowspan="2" | 𐤏

| rowspan="2" |/ʕ/|| rowspan="2" | ''ʻsem''|| rowspan="2" |

| rowspan="2" | ''ʻsem''

|/ʁ/

| rowspan="2" |/ʕ/ ~ /ʔ/ ~ ∅/

| rowspan="2" | ࠏ

| rowspan="2" |ʻsem

| rowspan="2" | /ʕ/, /ʔ/ ~ ∅/

|

| || ''ġsem''

| rowspan="2" | ዐ || rowspan="2" | /ʕ/

| rowspan="2" |''ʻsem''

|-

! *ʻ]]/

|

| ع

| ''ʻsem''

| colspan="2" | /ʕ/

| –

| 𐎓 || ''ʻsem''

|/ʕ/

| 𐡏

| ܥ || ʻsem

|-

! *ʼ]]/

|

| ء

| ''ʼsem''

| colspan="2" | /ʔ/

| –

| –

| –, ''ʾ''

| 𐎀, 𐎛, 𐎜 || ''ʼasem'', ''ʼisem'', ''ʼusem''

| 𐤀

|/ʔ/|| ''ʼsem''|| א

| ''ʼsem''

|/ʔ/

|/ʔ/ ~ ∅/

|ࠀ

|ʼsem

| /ʔ/ ~ ∅/

| 𐡀

| ܐ|| ʼsem

| አ || /ʔ/

|''ʼsem''

|-

! *ḫ]]/

|

| خ

| ''ẖsem''

| colspan="2" |/x ~ χ/

| rowspan="2" |ħ

| rowspan="2" |/ħ/

| ''ḫsem''

| 𐎃 || ''ḫsem''

| rowspan="2" | 𐤇

| rowspan="2" |/ħ/|| rowspan="2" | ''ḥsem''|| rowspan="2" |

| rowspan="2" | ḥsem

|/χ/

| rowspan="2" |/χ/ ~ /ħ/

| rowspan="2" | ࠇ

| rowspan="2" |ḥsem

| rowspan="2" | /ʕ/, /ʔ/ ~ ∅/

|

| || ''ḫsem''

| ኀ || /χ/

|''ḫsem''

|-

!*ḥ]]/

|

|ح

|''{{llang

5. 1. 음운론

셈어파의 음운론은 비교적 관점에서 제시된다(비교). 원시 셈어(PS)의 재구성은 주로 고전 아랍어에 기반을 두는데, 아랍어의 음운론과 형태론이 매우 보수적이며, 29개의 자음 음소 중 28개를 보존하기 때문이다. *s 와 *š 는 아랍어 }}로, *ś 는 아랍어 }}로 합쳐진다.

참고: *s, *z, *ṣ, *ś, *ṣ́, ṱ은 에서 논의된 것처럼 파찰음(/t͡s/, /d͡z/, /t͡sʼ/, /t͡ɬ/, /t͡ɬʼ/, /t͡θʼ/)으로 해석될 수도 있다.

셈어의 자음 간의 음운 대응은 그 시대의 어족으로서는 매우 간단하기 때문에 자음에 대해서는 비교적 접근 방식이 자연스럽다. 모음에 영향을 미치는 음운 변화는 더 많고 때로는 덜 규칙적이다.

프로토셈어의 각 음소는 다양한 셈어들 간의 규칙적인 음운 대응을 설명하기 위해 재구성되었다. 멸종된 언어에 대한 라틴 문자 값(''기울임꼴'')은 표기의 문제이며, 정확한 발음은 기록되어 있지 않다.

대부분의 셈어들은 재구성된 원래의 마찰음들을 여러 개 합쳐 사용하지만, 남아라비아어는 14개의 마찰음을 모두 보존하고 있다 (*p > f에서 유래한 15번째 마찰음을 추가하기도 함).

아람어와 히브리어에서는 모음 뒤에 단독으로 나타나는 비강세 무성 파열음이 마찰음으로 약화되어, 이는 종종 이중모음의 소실로 인해 나중에 음소화되었다.

강세음의 인두화를 보이는 언어에서는 원래의 연구개 강세음이 연구개 파열음 으로 발전했다.

{| class="wikitable" style="vertical-align: middle; text-align: center;"

|+ 프로토셈어 자음의 규칙적인 대응

! rowspan="3" | 프로토

셈어

! rowspan="3" | IPA

! rowspan="32" |

! colspan="4" | 아랍어

! colspan="2" |말타

! rowspan="32" |

! 아카드

! rowspan="32" |

! colspan="2" | 우가릿어

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 페니키아

! rowspan="32" |

! colspan="7" |히브리

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 아람어

! rowspan="32" |

! colspan="3" | 게에즈어

|-

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |

! colspan="2" |

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |

! colspan="2" |

! colspan="3" |사마리아 히브리어

! rowspan="2" |제국

! rowspan="2" |시리아

! rowspan="2" |

! rowspan="2" |문자

! rowspan="2" |발음

! rowspan="2" |

|-

! style="font-size:85%" | 고전

! style="font-size:85%" | 현대

!고전

!현대

! style="font-size:85%" | 문자

!

!

|-

!

!

| ب

| ''''

| colspan="2" |

|b

|

| ''''

| 𐎁 || ''''

| 𐤁

||| ''''

| ב

| ,

|

|

| ࠁ

|

|

| 𐡁

| ܒ || ,

| በ ||

|

|-

!

!

| ج

| ''''

|

|

|ġ

|

| ''''

| 𐎂 || ''''

| 𐤂

||| ''''|| ג

| ,

|

|

| ࠂ

|

|

| 𐡂

| ܓ || ,

| ገ ||

|

|-

!

!

| ف

| ''''

| colspan="2" |

|f

|

| ''''

| 𐎔 || ''''

| 𐤐

||| ''''|| פ

| ,

|

|

| ࠐ

|

|

| 𐡐

| ܦ || ,

| ፈ ||

|

|-

!

!

| ك

| ''''

| colspan="2" |

|k

|

| ''''

| 𐎋 || ''''

| 𐤊

||| ''''|| כ

| ,

|

|

| ࠊ

|

|

| 𐡊

| ܟ || ,

| ከ ||

|

|-

!

!

| ق

| ''''

|

|

|q

|

| ''''

| 𐎖 || ''''

| 𐤒

|||''''|| ק

|

|

|

|ࠒ

|

|

| 𐡒

| ܩ ||

| ቀ ||

|

|-

!

!

|د

|''''

| colspan="2" |

| rowspan="2" |d

| rowspan="2" |

|''''

|𐎄

|''''

|𐤃

|

|''''

|ד

|,

|

|

|ࠃ

|

|

|𐡃

|ܕ

|,

|ደ

|

|

|-

!

!

| ذ

| ''''

| colspan="2" |

| rowspan="2" | ''''

| 𐎏 || '''' > ''''

| rowspan="2" | 𐤆

| rowspan="2" ||| rowspan="2" | ''''|| rowspan="2" | ז

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |ࠆ

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|

| || ''''

| rowspan="2" | ዘ || rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|-

!

!

| ز

| ''''

| colspan="2" |

|ż

|

| 𐎇 || ''''

| 𐡆

| ܖ ||

|-

!

!

| rowspan="2" | س

| rowspan="2" | ''''

| colspan="2" rowspan="2" |

| rowspan="2" |s

| rowspan="2" |

| ''''

| 𐎒 || ''''

| 𐤎

||| ''''|| ס

| ''''

|

|

|ࠎ

|

|

| 𐡎

| ܤ ||

| rowspan="2" | ሰ || rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|-

!

!

| rowspan="3" | ''''

| rowspan="2" | 𐎌 || rowspan="2" | ''''

| rowspan="3" | 𐤔

| rowspan="3" ||| rowspan="3" | ''''|| שׁ

|

|

|

| rowspan="3" |ࠔ

| rowspan="3" |

| rowspan="3" |

| 𐡔

| ܫ ||

|-

!

!

| ش

| ''''

| colspan="2" |

|x

|||

|

|

|

| , 𐡎

| , ܤ|| ''''

| ሠ ||

|

|-

!

!

|ث

|''''

| colspan="2" |

| rowspan="3" |t

| rowspan="3" |

|𐎘

|''''

|שׁ

|

|

|

|, 𐡕

|, ܬ

|''''

|ሰ

|

|

|-

!

!

|ت

|''''

| colspan="2" |

|''''

|𐎚

|''''

|𐤕

|

|''''

|ת

|,

|

|

|ࠕ

|

|

|𐡕

|ܬ

|,

|ተ

|

|

|-

!

!

|ط

|''''

| colspan="2" |

|''''

|𐎉

|''''

|𐤈

|

|''''

|ט

|

|

|

|ࠈ

|

|

|𐡈

|ܛ

|

|ጠ

|

|

|-

!

!

| ظ

| ''''

| colspan="2" |

|d

|

| rowspan="3" |''''

| 𐎑 ||''''

| rowspan="3" |𐤑

| rowspan="3" |

| rowspan="3" |''''

| rowspan="3" |צ

| rowspan="3" |''''

| rowspan="3" |

| rowspan="3" |

| rowspan="3" |ࠑ

| rowspan="3" |

| rowspan="3" |

| , 𐡈

| , ܛ|| ''''

| rowspan="2" | ጸ || rowspan="2" |

| rowspan="2" |''''

|-

!

!

| ص

| ''''

| colspan="2" |

|s

|

| rowspan="2" | 𐎕 || rowspan="2" | ''''

| 𐡑

| ܨ ||

|-

!

!

| ض

| ''''

|

|

|d

|

| , 𐡏

| , ܥ|| ''''

| ፀ ||

|''''

|-

!

! ~

| غ

| ''''

| colspan="2" |

| rowspan="2" |għ

| rowspan="2" |/ˤː/

| ''''

| 𐎙 || '''',''''

| rowspan="2" | 𐤏

| rowspan="2" ||| rowspan="2" | ''''|| rowspan="2" |

| rowspan="2" | ''''

|

| rowspan="2" |

| rowspan="2" | ࠏ

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|

| || ''''

| rowspan="2" | ዐ || rowspan="2" |

| rowspan="2" |''''

|-

!

!

| ع

| ''''

| colspan="2" |

| –

| 𐎓 || ''''

|

| 𐡏

| ܥ ||

|-

!

!

| ء

| ''''

| colspan="2" |

| –

| –

| –, ''ʾ''

| 𐎀, 𐎛, 𐎜 || '''', '''', ''''

| 𐤀

||| ''''|| א

| ''''

|

|

|ࠀ

|

|

| 𐡀

| ܐ||

| አ ||

|''''

|-

!

! ~

| خ

| ''''

| colspan="2" |

| rowspan="2" |ħ

| rowspan="2" |

| ''''

| 𐎃 || ''''

| rowspan="2" | 𐤇

| rowspan="2" ||| rowspan="2" | ''''|| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|

| rowspan="2" |

| rowspan="2" | ࠇ

| rowspan="2" |

| rowspan="2" |

|

| || ''''

| ኀ ||

|''''

|-

!

!

|ح

|''''

| colspan="2" |

| –

| 𐎈 || ''''

|

| 𐡇

| ܟ

|

|ሐ

|

|''''

|-

!

!

| ه

| ''''

| colspan="2" |

| h

| /ː/

| –

| 𐎅 || ''''

| 𐤄

||| ''''||

5. 2. 형태론

셈어족 언어들은 여러 문법적 특징을 공유하지만, 개별 언어 간 그리고 언어 내부에서 시간이 지남에 따라 변화가 발생했다.

원시 셈어의 3격 체계(주격, 목적격, 소유격)는 모음 어미(-u, -a, -i)의 차이를 보이며, 쿠란 아랍어(ʾIʿrab)(참조), 아카드어, 그리고 우가릿어에서 완전히 보존되었으나, 셈어의 많은 구어 형태에서는 사라졌다. 현대 표준 아랍어는 이러한 격의 차이를 유지하지만, 구어의 영향으로 일상적인 말에서는 일반적으로 사라진다. 목적격 어미 '-n'은 에티오피아 셈어에 보존되어 있다.}} 북서쪽의 자료가 거의 없는 사말리아어는 주격 '-ū'와 사격 '-ī' 사이의 복수 격 변화를 반영한다(고전 아랍어에서 같은 구별과 비교). 또한, 셈어 명사와 형용사에는 상태의 범주가 있었는데, 부정 상태는 nunation으로 표현되었다.

셈어는 원래 단수, 이중, 복수의 세 가지 수를 가지고 있었다. 고전 아랍어는 여전히 명사, 동사, 형용사, 대명사에 의무적으로 이중수를 사용한다(즉, 두 개체를 언급할 때 모든 상황에서 사용해야 함). 바레인 국가 명칭(바다를 뜻하는 ''baħr'' + 두 개를 뜻하는 ''-ayn'')에서 볼 수 있듯이 많은 현대 아랍어 방언에서도 이중수가 남아 있지만, 명사에만 표시된다. 히브리어에서도 일부 명사에 이중수가 나타난다. 아랍어의 ''sadd''("둑 하나") 대 ''sudūd''("둑들")과 같이 파절 복수라는 특이한 현상은 아라비아와 에티오피아 언어에서 가장 많이 발견되며, 부분적으로 원시 셈어에서 유래하고 부분적으로는 더 간단한 기원에서 발전되었을 수 있다.

모든 셈어는 동사 활용에 두 가지 매우 다른 형태의 형태론을 보인다. 접미사 활용은 주어의 인칭, 수, 성을 나타내는 접미사를 취하는데, 이는 동사에 직접 목적어를 나타내는 대명사 접미사와 명사에 소유를 나타내는 접미사와 다소 유사하다. 소위 접두사 활용은 실제로 접두사와 접미사를 모두 취하는데, 접두사는 주로 인칭(그리고 때로는 수 또는 성)을 나타내고, 접미사는 접두사가 이를 표시하지 않을 때 수와 성을 나타낸다. 접두사 활용은 특정한 '''' 접두사 패턴으로 유명하다. 접두사 활용은 매우 오래된 것으로, 거의 모든 아프로아시아어족의 가족에서 명확한 유사체를 가지고 있다.

원시 셈어에서는, 여전히 동셈어에 크게 반영되어 있듯이, 접두사 활용은 과거와 과거가 아닌 시제 모두에 서로 다른 발음으로 사용되었다. 반면 접미사 활용은 상태이다. 원시 셈어에는 명령법이라는 추가적인 형태가 있었다.

서셈어는 이 시스템을 상당히 재구성했다. 가장 중요한 변화는 중앙 셈어(현대 히브리어, 아랍어 및 아람어의 조상)에서 일어났다. 기본적으로, 이전의 접두사 활용 명령법 또는 과거 시제는 새로운 과거가 아닌 시제(또는 미완료)가 되었고, 상태는 새로운 과거 시제(또는 완료)가 되었으며, 겹모음이 있는 이전의 접두사 활용 과거가 아닌 시제(또는 미완료)는 버려졌다. 새로운 접미사가 과거가 아닌 시제에서 다른 법을 표시하는 데 사용되었다. 다양한 셈어의 시스템이 시제, 또는 측면이라는 관점에서 더 잘 해석되는지에 대해서는 일반적으로 동의하지 않는다. 고전 히브리어의 특징적인 특징은 와우 연속으로, 동사 형태 앞에 문자 와우를 추가하여 시제 또는 측면을 변경하는 것이다. 남셈어는 동셈어와 중앙 셈어 사이의 어딘가에 시스템을 보여준다.

후기 언어는 더 많은 발전을 보여준다. 예를 들어, 현대 아랍어 방언에서는 이전의 법 접미사가 삭제되고 새로운 법 접두사가 개발되었다. 신아람어의 극단적인 경우에는 이란의 영향을 받아 동사 활용이 완전히 재작업되었다.

모든 셈어는 일반적으로 삼자음 어근(이자음 및 사자음 어근도 존재함)으로 구성된, 셈어 어근이라고 하는 고유한 어간 패턴을 보여줍니다. 이 어근에서 명사, 형용사 및 동사가 다양한 방식(예: 모음 삽입, 자음 이중화, 모음 연장 또는 접두사, 접미사 또는 삽입어 추가)으로 형성된다.

예를 들어, "쓰기"와 일반적으로 관련된 어근 ''k-t-b''는 아랍어에서 다양하게 활용된다. 그리고 히브리어에서도 같은 어근은 다양하게 활용된다. 티그리냐어와 암하라어에서는 이 어근이 널리 사용되었지만, 현재는 고어로 간주된다. 에티오피아어에서 파생된 언어는 글쓰기(그리고 어떤 경우에는 셈)와 관련된 것에 대해 다른 어근을 사용한다.

다른 비셈어 아프로아시아어의 동사는 유사한 어근 패턴을 보이지만, 보통 이자음 어근을 사용한다.