중국 본토

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중국 본토는 18세기 서구에서 등장한 개념으로, 중국의 핵심 지역을 지칭한다. 청나라는 한족이 거주하는 18개 성을 '내지십팔성'으로 불렀으며, 중국 본토는 한족과 중국어 사용 범위와 관련되기도 한다. 하지만 현대 중국에서는 중화민족 개념을 강조하며 중국 본토라는 용어 사용에 논란이 있으며, 역사, 문화 연구 분야에서 핵심 지역을 지칭하는 용어로 사용되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 지역 - 화중

화중은 중국 중부 지역을 가리키는 지리적 개념으로, 춘추전국시대부터 전략적 요충지였으며 현재는 허난성, 후베이성, 후난성을 포함하고 주요 도시들을 중심으로 중국 경제 성장에 중요한 역할을 하지만 최근 경제적 어려움과 사회적 불평등 심화 등의 과제에 직면해 있다. - 중국의 지역 - 둥베이 평원

둥베이 평원은 중국 동북부에 위치하여 비옥한 흑토와 넓은 경작지를 기반으로 주요 농업 지대를 이루며, 역사적으로 다양한 민족의 터전이자 풍부한 지하자원을 보유하고 한반도와 밀접한 관계를 맺고 있다. - 본토 - 덴마크

덴마크는 유틀란트 반도와 섬들로 이루어진 북유럽 입헌 군주국으로, "덴인의 땅"이라는 뜻의 국명을 가지며, 바이킹 시대를 거쳐 선진 복지 국가로 발전하여 EU와 NATO 회원국으로서 국제 사회에서 중요한 역할을 수행하는, 높은 삶의 질과 독특한 문화를 지닌 국가이다. - 본토 - 프랑스 본토

프랑스 본토는 유럽 대륙에 위치한 프랑스 공화국의 주요 영토로, 프랑스 전체 면적과 인구의 대부분을 차지하며, 해외 영토와의 불평등한 관계를 반영한다는 비판으로 대체 용어가 사용되기도 한다. - 중국의 지리 - 구주 (중국)

구주는 중국을 아홉 개의 주로 나눈 고대 지리 개념으로, 시대와 문헌에 따라 범위와 명칭이 다르며, 중국 전체를 아우르는 표현으로도 사용되었다. - 중국의 지리 - 간도

간도는 고구려, 발해 등의 영토였으며 여진족 거주지였고, 압록강과 두만강 유역을 중심으로 조선 농민들이 이주하여 거주했으나 현재는 중국 영토로 편입되었으며, 영유권 분쟁은 중조변계조약으로 종식되었지만 두만강 위치와 '토문' 명칭 해석 차이로 한국 내 논쟁의 여지가 있다.

2. 명칭

영어권에서 "'''차이나 프로퍼'''(China proper|차이나 프로퍼영어)"라는 개념이 언제 등장했는지는 명확하지 않다. 그러나 18세기 제국주의 시대와 국경 변동이 잦았던 시기를 배경으로, 역사가들이 중국의 핵심 지역인 18개 성을 변경 지역과 구분하기 위해 이 용어를 사용했을 가능성이 있다. 이는 대영제국의 광대한 해외 영토와 대비되는 영국 본토(Great Britain proper)나, 나폴레옹 시대 제1 프랑스 제국(First French Empire)과 대비되는 프랑스 본토(France proper)와 유사한 개념으로 볼 수 있다.

"중국 본토(China proper)"라는 개념이 서구에 언제 등장했는지는 명확하지 않다. 그러나 18세기 청나라 제국 시대와 급변하는 국경선을 배경으로 역사가들이 중국의 내륙 18개 성을 국경 지역과 구분하기 위해 이 용어를 사용했을 가능성이 있다. 이는 대영제국의 해외 영토와 대비되는 영국 본토(Great Britain proper)나, 나폴레옹 시대 제1 프랑스 제국과 대비되는 프랑스 본토(France proper) 개념과 유사하다.

'중국 본토(China proper)'라는 용어가 언제 서구에 등장했는지 정확히 알 수 없으나, 18세기 청나라 시대의 복잡한 국경선을 배경으로 역사가들이 중국의 핵심 지역인 18개 성을 변경 지역과 구분하기 위해 사용하기 시작했을 가능성이 있다. 이는 대영제국의 광대한 해외 영토와 대비되는 영국 본토나, 나폴레옹 시대 제1 프랑스 제국과 대비되는 프랑스 본토와 유사한 개념으로 볼 수 있다. 정치학자 해리 하딩은 이 개념이 1827년까지 거슬러 올라갈 수 있다고 보았지만[3], 1795년 윌리엄 윈터보텀의 저서에서도 이미 사용된 바 있다. 윈터보텀은 청 제국을 중국 본토, 중국 타타르 지역(Chinese Tartary), 그리고 조공국으로 나누어 설명했다.[4]

정치학자 해리 하딩은 이 개념의 등장을 1827년으로 보았지만[3], 실제로는 그보다 이른 시기부터 사용되었다. 1795년 윌리엄 윈터보텀은 그의 저서에서 청 제국을 중국 본토, 중국 타타르 지역(Chinese Tartary), 그리고 중국에 조공하는 국가들로 나누어 설명했다. 그는 뒤알드와 그로지에의 견해를 따라 "중국"이라는 명칭이 진나라에서 유래했다고 추정하며, "중국, 엄밀히 말하면... 남북으로 18도에 걸쳐 있으며, 동서로의 폭은 약간 좁다..."라고 기술했다.[4] 1790년에 발간된 ''신사 잡지(The Gentleman's Magazine)''와 1749년의 ''월간 평론(The Monthly Review)''에서도 이 용어가 사용된 것을 확인할 수 있다.[5]

흥미롭게도 윈터보텀은 당시 청나라의 행정 구역인 18개 성이 아닌, 명나라 시대의 15개 성 체제를 기준으로 중국 본토를 설명했다. 그는 명나라 시대에 남직례(南直隶)라고 불렸던 강남(江南, Jiāngnán) 성의 이름을 사용했다. 강남(즉, 강남(Jiangnan))은 청나라가 명나라를 대체한 이후 2년째인 1645년에 개명되었다. 이 15개 성 체제는 1662년부터 1667년 사이에 점차 18개 성 체제로 대체되었다. 15개 성 체제와 강남 성의 이름을 사용한 것은 "중국 본토"라는 개념이 1645년과 1662년 사이에 등장했을 가능성을 시사하며, 이 개념은 명청 교체 이후 전 명나라 영토를 중국으로 식별하는 사상을 반영할 수 있다.

19세기에는 청나라 관리들도 외국과의 소통에서 이 용어를 사용했는데, 예를 들어 영국 주재 청나라 대사였던 증기제는 1887년 영어로 쓴 글에서 이 용어를 사용했다.[6]

"'''Dulimbai Gurun'''"은 만주어로 중국(中國, Zhongguo; "중원")을 의미한다.[7][8][9] 명나라를 정복한 후 청나라는 자신의 국가를 "중국(中國)"으로 명명하고 만주어로는 "Dulimbai Gurun"이라고 불렀다. 청 황제들은 청나라의 영토( "중국 본토"와 현재의 만주, 신장, 몽골, 티베트 및 기타 지역 모두 포함)를 중국어와 만주어 모두에서 "중국"으로 동일시하여 중국을 다민족 국가로 규정하고, 중국이 "중국 본토"의 한족 거주 지역만을 의미한다는 생각을 거부하며, 한족과 비한족 모두 "중국"의 일부라고 선포하고, 공식 문서, 국제 조약 및 외교에서 "중국"을 청나라를 지칭하는 데 사용했으며, "중국어(Dulimbai gurun i bithe)"는 중국어, 만주어 및 몽골어를 가리켰고, "중국인(中國人, 만주어: Dulimbai gurun i niyalma)"은 청나라의 모든 한족, 만주족 및 몽골족 신민을 가리켰다.[10]

청나라가 1759년 준가르를 정복했을 때, 그들은 새로운 땅이 만주어 기념비에 "중국(Dulimbai Gurun)"에 흡수되었다고 선포했다.[11][12][13] 청나라는 만주족, 몽골족, 위구르족, 티베트족과 같은 "외부" 비한족과 "내부" 한족을 청나라 국가 아래 하나의 가족으로 통합하고 있다는 이념을 설명했고, 청나라의 다양한 신민이 하나의 가족의 일부임을 보여주기 위해 "중외일가(中外一家)" 또는 "내외일가(內外一家)"라는 구절을 사용하여 이러한 "통일"의 개념을 전달했다.[14] 러시아 제국과의 범죄 관할권에 관한 조약의 만주어판은 청나라 사람들을 "중원(Dulimbai Gurun)의 사람들"이라고 불렀다.[15]

만주족 관리 투리센이 토르구트 몽골 지도자 아유키 칸과의 만남에 대한 만주어 기록에서 토르구트는 러시아인과 달랐지만 "중원의 사람들"(dulimba-i gurun; 중국, 中國)은 토르구트 몽골인과 같았고, "중원의 사람들"은 만주족을 가리켰다.[16]

청나라는 "중국(中國)"을 비한족 지역을 설명하는 데 사용했지만, 일부 한족 학자 관리는 청 황제가 비한족 지역을 가리키는 데 Zhongguo를 사용하는 것을 반대하며, 대신 Zhongguo를 사용하여 문화적으로 한족 지역과 청 제국이 새로 획득한 영토를 구분했다. 19세기 초 위원의 ''성무기(Shengwuji)''(청나라 군사사)는 내아시아 정치체를 ''guo''라고 부르는 반면, 전통적인 중심지인 "중국 본토"의 17개 성과 만주 동부의 3개 성은 "''Zhongguo''"라고 부른다.[17] 한족 출신의 일부 명나라 충신들은 명나라 중국의 국경 밖 지역을 가리키는 데 Zhongguo를 사용하는 것을 거부했고, 사실상 청나라의 정통성을 인정하지 않았다. 한족 지식인들은 점차 "중국"이라는 새로운 의미를 받아들이고 그것을 자신의 고향으로 인식하기 시작했다.[18]

청나라는 한족이 거주하는 18개 성을 "'''내지십팔성'''(內地十八省)"이라고 했는데, 이는 "내륙 18개 성"을 의미하거나 "'''내지'''(內地)", "내륙 지역"으로 축약했고, "'''군현'''(郡县)"이라고도 했으며, 동북, 외몽골, 내몽골, 신장, 티베트와 같은 중국의 비한족 지역을 "'''외번'''(外藩)"이라고 불렀는데, 이는 "외부 봉신" 또는 "외부 봉건 지역"을 의미하며, 또는 "'''번부'''(藩部)", "봉건 지역"이라고도 했다. 이러한 외번은 청 정부의 완전한 지배를 받았고 중국(Zhongguo)의 일부로 간주되었지만, 조선, 베트남, 류큐, 일본과 같이 청나라에 조공을 바치거나 중국의 봉신국이었지만 중국의 일부가 아니었던 외국(外國)과는 달랐다.

중국어에서는 “'''한지(漢地)'''” 또는 “'''한경(漢境)'''”, “'''한강(漢疆)'''” 등으로 표현되며, 과거 일본에서는 '''중국'''[27], '''중국 본토'''(支那本部)[28]라고 불렸다. 이는 일본 인문과학에서 “시나”( 가타카나 표기)라고 불리는 역사적 영역의 최종적인 모습과 거의 일치한다.

중국 본토는 북방의 외중국(外中國)의 광대한 영역과는 대체로 만리장성에 의해 구획되었으며[29][30], 청나라 시대에 들어서면서 중앙정부가 설치한 18개의 “성”에 의해 관리되었다[31]. 따라서 청나라 말기부터 중화민국 초기까지의 시대(청말민초)에는 '''내지 18성(内地十八省)'''이라는 표현이 사용되었다.

3. 개념의 기원

해리 하딩은 이 개념의 사용이 1827년까지 거슬러 올라갈 수 있다고 보았다.[3] 하지만 그보다 앞선 1795년에 윌리엄 윈터보텀은 자신의 저서에서 이미 이 개념을 사용했다. 윈터보텀은 청나라 제국을 중국 본토, 중국령 타타르 지역, 그리고 조공국의 세 부분으로 나누어 설명했다. 그는 뒤알드와 그로지에의 견해를 따라 "중국(China)"이라는 이름이 진나라에서 유래했을 것으로 추측하며, "중국, 엄밀히 말하면... 남북으로 18도에 걸쳐 있으며, 동서로의 폭은 약간 좁다..."라고 서술했다.[4]

흥미롭게도 윈터보텀은 중국 본토를 설명하면서 청나라가 1662년경 폐지한 명나라의 15개 성 체제를 사용했다. 그는 명나라 시대에 남직례( 南直隶|난즈리중국어 )로 불렸던 지역을 강남( 江南|장난중국어 ) 성으로 표기했는데, 강남으로 이름이 바뀐 것은 청나라가 명나라를 대체한 지 2년째인 1645년이었다. 이 15개 성 체제는 1662년부터 1667년 사이에 점차 18개 성 체제로 대체되었다. 윈터보텀이 15개 성 체제와 강남이라는 명칭을 사용한 점은 "중국 본토"라는 개념이 1645년에서 1662년 사이에 등장했을 가능성을 시사하며, 이는 명청 교체기 이후 옛 명나라 영토를 중국으로 동일시하려는 관점을 반영하는 것일 수 있다.

"중국 본토"라는 개념은 1795년 윈터보텀의 저서 이전에도 사용된 기록이 있다. 1790년에 출판된 ''신사 잡지(The Gentleman's Magazine)''와 1749년에 출판된 ''월간 평론(The Monthly Review)''에서도 이 용어를 찾아볼 수 있다.[5] 19세기에는 외국어로 소통할 때 청나라 관리들도 이 용어를 사용하기 시작했다. 예를 들어, 영국 주재 청나라 대사였던 증기제는 1887년에 발표한 영어 기사에서 이 용어를 사용했다.[6]

한편, 청나라는 스스로를 지칭할 때 만주어로 "Dulimbai Gurun"이라는 표현을 사용했는데, 이는 중국( 中國|중궈중국어 )을 의미한다.[7][8][9] 명나라를 정복한 후 청나라는 자신들의 국가를 "중국"(Zhongguo)으로 명명하고 만주어로는 "Dulimbai Gurun"이라고 불렀다. 청나라 황제들은 한족이 거주하는 지역뿐만 아니라 현재의 만주, 신장, 몽골, 티베트 등을 포함한 청나라의 모든 영토를 중국어와 만주어 모두에서 "중국"으로 동일시했다. 이를 통해 청나라는 중국이 다민족 국가임을 강조하고, 중국이 "중국 본토"의 한족 거주 지역만을 의미한다는 생각을 거부했다. 한족과 비한족 모두 "중국"의 일부이며 "중국인"( 中國人|중궈런중국어 ; 만주어: Dulimbai gurun i niyalma)은 청나라의 모든 한족, 만주족, 몽골족 신민을 가리킨다고 선포했다. 공식 문서, 국제 조약, 외교 활동에서도 "중국"은 청나라 전체를 지칭하는 용어로 사용되었으며, "중국어"(Dulimbai gurun i bithe)는 중국어, 만주어, 몽골어를 모두 포함하는 개념으로 사용되었다.[10]

청나라가 1759년 준가르를 정복했을 때, 만주어로 된 기념비에는 새로 얻은 땅이 "중국"(Dulimbai Gurun)에 흡수되었다고 기록했다.[11][12][13] 청나라는 만주족, 몽골족, 위구르족, 티베트족과 같은 "외부" 비한족과 "내부" 한족을 청나라라는 하나의 국가 아래 통합하고 있다는 이념을 내세웠다. 이러한 통일 개념을 전달하기 위해 "중외일가"( 中外一家|중와이이자중국어 ) 또는 "내외일가"( 內外一家|네이와이이자중국어 , "내부와 외부가 한 가족")라는 구절을 사용하여 청나라의 다양한 신민이 하나의 가족임을 강조했다.[14] 러시아 제국과의 범죄자 인도 조약의 만주어판에서는 청나라 사람들을 "중원(Dulimbai Gurun)의 사람들"이라고 칭했다.[15]

만주족 관리 투리센이 토르구트 몽골 지도자 아유카 칸과의 만남을 기록한 만주어 기록에서도, 토르구트족은 러시아인과는 다르지만 "중원의 사람들"(dulimba-i gurun; 中國|중궈중국어 )과는 같다고 언급하며, 여기서 "중원의 사람들"은 만주족을 지칭했다.[16]

청나라가 "중국"(Zhongguo)을 비한족 지역까지 포함하는 개념으로 사용했지만, 일부 한족 학자나 관리들은 이러한 용법에 반대했다. 그들은 Zhongguo를 문화적으로 한족 지역과 청 제국이 새로 획득한 영토를 구분하는 데 사용하고자 했다. 19세기 초 위원이 저술한 ''성무기''(청나라 군사사)에서는 내아시아의 정치체들을 'guo'라고 부르는 반면, 전통적인 중심지인 "중국 본토"의 17개 성과 만주 동부의 3개 성은 "Zhongguo"라고 칭했다.[17] 일부 명나라에 충성했던 한족 지식인들은 명나라 국경 밖의 지역을 Zhongguo라고 부르는 것을 거부하며 청나라의 정통성을 인정하지 않으려 했다. 그러나 시간이 지나면서 한족 지식인들도 점차 "중국"의 새로운 의미를 받아들이고 이를 자신들의 국가 정체성으로 인식하기 시작했다.[18]

청나라는 한족이 거주하는 18개 성을 "내지십팔성"( 內地十八省|네이디스바성중국어 , "내륙 18개 성") 또는 줄여서 "내지"( 內地|네이디중국어 , "내륙 지역"), "군현"( 郡县|쥔셴중국어 ) 등으로 불렀다. 반면, 동북, 외몽골, 내몽골, 신장, 티베트와 같은 비한족 지역은 "외번"( 外藩|와이판중국어 , "외부 번속") 또는 "번부"( 藩部|판부중국어 , "번속 지역")라고 칭했다. 이러한 외번 지역은 청나라 정부의 완전한 통치하에 있었고 중국(Zhongguo)의 일부로 간주되었지만, 한국, 베트남, 류큐 등 청나라에 조공을 바치거나 봉신국이었지만 중국의 일부는 아니었던 외국( 外國|와이궈중국어 )과는 구분되었다.

중국어에서는 중국 본토를 “'''한지(漢地)'''” 또는 “한경(漢境)”, “한강(漢疆)” 등으로 표현하기도 한다. 과거 일본에서는 '''중국'''[27] 또는 '''지나본부'''(支那本部)[28]라고 불렀다.

중국 본토는 북방의 외중국(外中國) 광대한 영역과는 대체로 만리장성을 경계로 구분되었으며[29][30], 청나라 시대에는 중앙 정부가 설치한 18개의 성을 통해 관리되었다[31]. 이 때문에 청나라 말기부터 중화민국 초기까지의 시대(청말민초)에는 '''내지 18성(内地十八省)'''이라는 표현이 자주 사용되었다.

4. 역사적 관점

윈터보텀은 중국 본토를 설명하며 명나라 시대의 15개 성 체제를 사용했는데, 이는 '중국 본토'라는 개념이 명나라가 멸망하고 청나라가 들어선 17세기 중반(1645년~1662년 사이)에 형성되었을 가능성을 시사한다. 당시 서구인들은 명나라의 영토를 '중국'으로 인식했을 수 있다. 명나라는 15개의 행정 구역(13개 성과 2개 직할 지역)을 통해 중국 본토 지역을 통치했으며, 이후 만주족이 세운 청나라는 이를 기반으로 행정 구역을 18개 성으로 개편했다. 이 18개 성 지역이 서구에서 주로 '중국 본토'로 인식되었다.

그러나 청나라 자신은 '중국 본토'라는 개념과는 다른 인식을 가지고 있었다. 청나라는 만주어로 중국을 '둘림바이 구룬'(Dulimbai Gurun)이라 칭하며, 자신들의 국가를 '중국'(中國|Zhōngguózho)으로 명명했다. 청 황제들은 한족이 거주하는 전통적인 중국 본토 지역뿐만 아니라 만주, 신장, 몽골, 티베트 등을 모두 포함하는 다민족 국가로서 '중국'을 규정했다.[10] 이러한 통합 이념은 "안과 밖이 한 가족"이라는 의미의 '중외일가'(中外一家|Zhōngwài yījiāzho) 또는 '내외일가'(內外一家|Nèiwài yījiāzho)라는 구호로 표현되었다.[14] 청나라는 국제 조약이나 외교 문서에서도 자신들의 국가 전체를 '중국'으로 지칭했으며, '중국인'(中國人|Zhōngguó rénzho, 만주어: Dulimbai gurun i niyalma)은 한족, 만주족, 몽골족 등 청나라의 모든 신민을 포괄하는 용어로 사용되었다.[10] 준가르를 정복한 후에는 새로 얻은 땅이 '중국'(Dulimbai Gurun)에 통합되었음을 선포하기도 했다.[11][12][13]

물론 청나라 내부에서도 모든 이들이 이러한 인식에 동의했던 것은 아니다. 일부 한족 관료나 지식인들은 '중국'이라는 용어를 전통적인 한족 거주 지역(즉, 18개 성)에 한정하여 사용하려 했고, 새로 편입된 비한족 지역을 구분하려는 경향을 보이기도 했다.[17][18] 청나라 정부는 공식적으로 18개 성을 '내지십팔성'(內地十八省|Nèidì shíbā shěngzho, 내륙 18개 성) 또는 줄여서 '내지'(內地|Nèidìzho)라 칭하고, 만주, 몽골, 신장, 티베트 등 비한족 지역은 '외번'(外藩|Wàifānzho, 외부 번속) 또는 '번부'(藩部|Fānbùzho)라고 불렀다. 이 외번 지역은 청나라의 직접적인 통치하에 있었으며, 조공 관계에 있던 조선, 베트남, 류큐 등 외국(外國|Wàiguózho)과는 구분되었다.

청나라 말기에 이르러 타이완, 신장, 만주 지역에 성(省) 제도를 확대하려는 시도가 있었으나, 제국 전체로 확대되지는 못했다. 1912년 청나라가 멸망하고 중화민국이 수립되면서, 한족, 만주족, 몽골족, 회족(위구르족 등 무슬림 민족 포함), 티베트족의 다섯 민족이 함께 공화국을 이룬다는 '오족공화' 이념이 채택되었다. 이는 청나라의 모든 영토를 계승하려는 의지를 보여주는 것이었으며, 이로 인해 '중국 본토'라는 구분은 점차 중국 내에서 중요성을 잃게 되었다. 비록 중화민국 시기 티베트와 외몽골이 사실상 분리되는 등 영토 통제에 어려움을 겪었지만, 이후 들어선 중화인민공화국 역시 (몽골의 독립을 인정한 것을 제외하면) 기본적으로 청나라의 광역적인 영토 개념을 계승하고 있다. 따라서 '중국 본토'는 오늘날 중국에서는 잘 사용되지 않는 역사적, 지리적 구분 용어로 남아있다.

4. 1. 청나라 시대의 행정 구역

만주족이 세운 청나라는 명나라를 정복한 후, 기존 명나라 영토를 통치하기 위해 명의 행정 체제를 대체로 유지했다. 다만 이 제도는 만주, 몽골, 신장, 티베트 등 다른 청나라 지배 지역에는 적용되지 않았다. 명나라의 15개 행정 단위(13개 성과 2개 직할 지역)는 약간의 조정을 거쳐 청나라의 18개 성(十八省) 체제로 개편되었다. 서양에서는 초기에 이 18개 성의 범위를 '중국 본토(China proper)'로 인식하기도 했다.

명나라 시기의 행정 구역과 청나라의 18성 범위에는 약간의 차이가 있었다. 예를 들어, 만주의 일부였던 요동(현재 랴오닝성)은 명나라 때는 산둥성에 속했지만, 청나라는 이 지역을 중국 본토의 성으로 관리하지 않고 별도로 통치했다. 반면, 청나라가 새롭게 획득한 타이완은 중국 본토의 푸젠성에 편입되었다. 또한 티베트 동부 지역인 캄[41]의 일부는 쓰촨성에, 현재 미얀마 북부 지역의 일부는 윈난성에 편입되었다.

청나라 말기에는 성(省) 제도를 중국 본토 외부 지역으로 확대하려는 움직임이 나타났다.

청나라의 주요 행정 구역은 다음과 같다.

청나라 말기, 신해혁명을 이끌었던 혁명가들 사이에서는 국가 건설 방향에 대한 이견이 있었다. 일부는 만주족의 지배에서 벗어나 한족 중심의 18개 성 영역에 독립 국가를 세우고자 했으며, 이는 18개의 별이 그려진 '18성기'에 반영되었다.[24] 다른 일부는 청나라 제국 전체를 공화국으로 전환하고자 했으며, 이는 한족, 만주족, 몽골족, 회족(당시 신장의 위구르족 등 이슬람계 민족 포함), 티베트족의 5개 민족 연합을 상징하는 '오색기'로 표현되었다. 결국 선통제의 퇴위 조서에 따라 청나라의 모든 영토가 신생 중화민국에 이양되면서, '오족공화' 이념과 오색기가 채택되었다. 이로써 중화민국은 청나라로부터 물려받은 모든 지역을 포함하는 단일 국가를 지향하게 되었다. 이후 수립된 중화인민공화국 역시 몽골의 독립을 인정한 것을 제외하고는 대체로 청나라의 강역을 계승한다고 주장하고 있다. 이러한 역사적 배경 속에서 '중국 본토'라는 개념은 점차 중국 내에서 사용 빈도가 줄어들게 되었다.

청나라 시대의 18개 성은 대부분 현재까지 유지되고 있으나, 행정 구역 경계에는 많은 변화가 있었다. 베이징과 톈진은 허베이성(옛 직례성)에서, 상하이는 장쑤성에서, 충칭은 쓰촨성에서, 닝샤는 간쑤성에서, 하이난성은 광둥성에서 각각 분리되어 독립적인 행정 구역이 되었다. 광서는 광시 좡족 자치구로 변경되었다. 청나라 말기에 설치된 성들도 대체로 유지되었는데, 신장은 신장 위구르 자치구가 되었고, 만주의 3개 성(봉천, 길림, 흑룡강)은 일부 경계 조정과 함께 봉천성이 랴오닝성으로 개칭되어 현재에 이르고 있다.

5. 민족적 관점

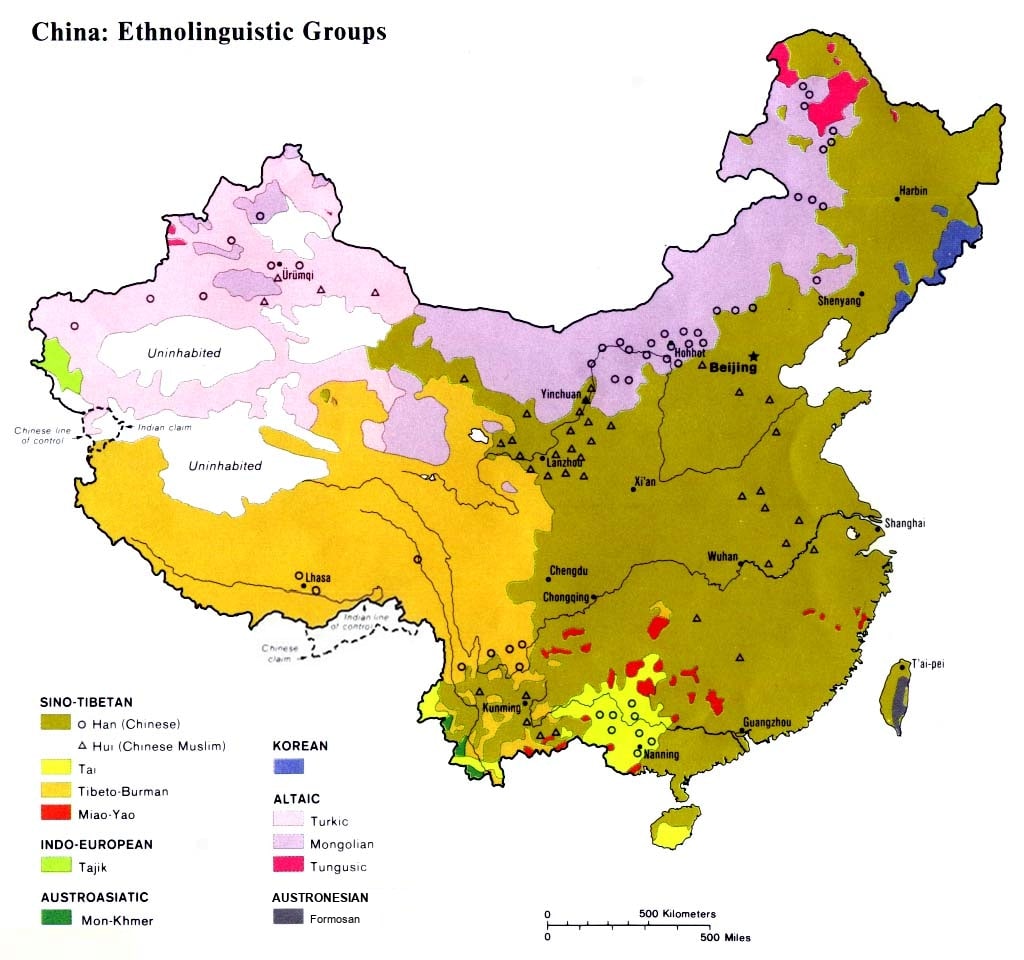

중국 본토는 종종 중국의 주요 민족 집단인 한족과 그 민족성의 중요한 통합 요소인 중국어 사용 범위와 관련하여 논의된다.

그러나 오늘날 한족의 거주 지역이 청나라 시대의 18개 성(省) 영역과 반드시 일치하지는 않는다. 예를 들어, 윈난성, 광시 좡족 자치구, 구이저우성과 같은 중국 남서부 지역은 명나라와 청나라 시대에 18개 성에 포함되었던 한족 왕조의 영토였지만, 이 지역들에는 과거부터 현재까지 좡족, 묘족, 뿌이족 등 다양한 비(非)한족 소수 민족들이 거주하고 있다. 반대로, 오늘날 한족은 청나라 말기부터 중화민국, 중화인민공화국 시기를 거치며 장려된 이주 정책의 결과로 만주(중국 동북부) 대부분, 내몽골 상당 부분, 신장의 많은 지역 및 티베트 일부 지역에서 다수를 차지하게 되었다.

또한, 한족이 곧 중국어 사용자를 의미하는 것은 아니다. 후이족, 만주족, 투자족, 서족 등 여러 비한족 민족 집단은 중국어를 모국어로 사용함에도 불구하고 자신들을 한족으로 여기지 않는다. 중국어 자체도 복잡한 개념이며, 언어 간 상호 의사소통 가능성을 기준으로 분류한다면 단일 언어라기보다는 여러 관련 언어의 집합체로 보는 것이 더 적절할 수 있다.

참고로, 타이완의 인구 중 98%는 공식적으로 한족으로 분류되지만,[42] 이들 대부분은 17세기 이후 중국 본토에서 이주한 사람들의 후손이다. 그럼에도 불구하고 타이완을 중국 본토의 일부로 포함할 것인지에 대해서는 여전히 논쟁적인 주제이다. 자세한 내용은 타이완의 역사 문서를 참조할 수 있다.

6. 타이완의 관점

현대 중국은 국공 내전 이후 중화민국과 중화인민공화국이라는 두 개의 정부가 대립하는 분단국가가 되었다. 중국 본토 대부분을 상실한 중화민국(타이완)의 관점에서, 중화인민공화국이 통치하는 중국 대륙 지역은 회복해야 할 영토, 즉 '본토(本土)'로 간주된다.

타이완의 인구 중 약 98%는 공식적으로 한족으로 분류되지만,[42] 그 대부분은 타이완 원주민의 혈통을 잇고 있다. 이러한 복합적인 배경 때문에 타이완을 중국 본토의 일부로 보아야 하는지, 더 나아가 중국의 일부로 간주해야 하는지에 대해서는 여전히 논쟁적인 주제로 남아있다. 자세한 내용은 타이완의 역사 문서에서 확인할 수 있다.

7. 현대적 사용

오늘날 '중국 본토'는 중국 내에서도 논란이 있는 개념이다. 현재 중국의 공식적인 입장은 중화민족 개념을 내세워 중국의 중심부와 주변부를 구분하지 않기 때문이다. 이 때문에 표준 중국어에는 '중국 본토'에 정확히 상응하며 널리 사용되는 용어가 없다.

한족이 주를 이루는 "중국 본토"와 위구르족을 위한 동튀르키스탄(신장 위구르 자치구), 티베트인을 위한 티베트 등 소수 민족 지역으로 중국을 구분하는 것은 국가 승계 원칙에 기반한 현재 중국 영토 경계의 정당성을 훼손할 수 있다는 시각이 존재한다. 중국학자 콜린 매커러스(Colin Mackerras)는 외국 정부가 일반적으로 중국의 소수 민족 지역에 대한 주장을 수용해 왔다고 지적하며, 정권이 바뀔 때마다 국가 영토를 재정의하는 것은 끝없는 불안정과 전쟁을 초래할 것이라고 주장한다. 그는 또한 "청나라의 경계가 불법이라면, 훨씬 광대한 당나라의 경계보다는 훨씬 작은 명나라 시기로 돌아가야 하는 이유는 무엇인가?"라고 반문하기도 했다.[23]

역사적으로 “중국 본토”라는 개념은 청나라 말기 서구에서 유래했으며, 당시 청나라가 직접 통치하던 18개 성(省) 지역을 가리켜 “내지십팔성(内地十八省)”으로 부르는 데 사용되었다.

청나라 말기부터 중화민국 초기(청말민초)에는 혁명파나 중국 공산당 관계자들도 이 개념을 수용하여 “중국 본부(中國本部)”라는 용어를 사용하기도 했다. 예를 들어, 추용(鄒容)의 『혁명군(革命軍)』(1903년)[37], 쑨원(孫文)의 『건국방략(建國方略) 실업계획(實業計劃)』(1921년)[38], 중국 공산당 제2차 전국대표대회(1922년)의 “대회 선언(大會宣言)”[39]이나 “제국주의와 중국 및 중국 공산당에 관한 결의안(帝國主義と中國及び中國共産黨に関する決議案)”[40] 등에서 “중국 본부”라는 표현을 찾아볼 수 있다. 대만에서 출판된 일부 역사 서술, 예를 들어 백양(柏楊)의 『중국인 사강(中國人史綱)』(1979년)이나 허탁운(許倬雲) 등의 글에서는 제2차 세계 대전 이후에도 “중국 본부”라는 표현이 사용되기도 한다.

그러나 중화민족 개념이 점차 강조되면서 중화민국과 그 뒤를 이은 중화인민공화국에서는 “중국 본부” 또는 “중국 본토”라는 표현을 공식적으로 사용하지 않게 되었다. 1950년대 역사학자 첸무(銭穆)는 『중국 역대 정치 득실(中國歴代政治得失)』에서 “중국 본부”라는 용어가 “외세가 의도적으로 사실을 혼란시켜 침략의 구실로 삼기 위해 만들어낸 것”이라고 비판하기도 했다.

그럼에도 불구하고, “중국 본토”라는 용어는 중화민족의 역사적, 문화인류학적 핵심 지역이라는 의미로 해석될 경우에는 여전히 사용되며, 이러한 맥락에서는 상대적으로 논쟁의 여지가 적다. 다만 이 개념의 정의는 유동적이며, 포함되거나 제외되는 지역 범위는 역사적, 문화적, 언어적 맥락에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로 중국 본토에 포함되지 않는 지역으로는 신장 위구르 자치구(동튀르키스탄), 캄과 암도 지구를 포함한 티베트, 둥베이(만주), 만리장성 이북을 포함한 내몽골 자치구, 쓰촨성 남부를 포함한 윈난성 일대 등이 거론된다. 한국에서는 이러한 지역을 통칭하여 관외(關外)라고 부르기도 한다.

8. 논쟁

오늘날 "중국 본토"는 중국 내에서도 논란이 되는 개념이다. 현재 중국의 공식적인 패러다임은 중국의 중심부와 주변부를 대조하지 않으며, 이에 상응하는 널리 사용되는 용어는 중국어에 없다.

20세기 초, 일련의 중일 분쟁으로 중국 국민들의 국가 통합에 대한 우려가 커졌고, 하나로 통합된 중국 민족이라는 개념이 중국 학자들 사이에서 더욱 널리 받아들여지게 되었다. 1939년 1월 1일, 역사학자 구계강은 "‘중국 본토’라는 용어는 즉시 폐지되어야 한다"는 글을 발표했다.[19] 이 글에서 그는 널리 받아들여지던 "중국 본토"의 영역이 실제 중국 역대 왕조 중 어느 것의 영토와도 일치하지 않는다고 주장했다. 구계강은 더 나아가 당시 "중국 본토"와 같은 의미를 가졌던 중국어 및 일본어 용어인 "中国本部"(중국 본부)[20]가 실제로는 일본에서 유래하여 "China proper"(중국 본토)로 번역되었으며, 따라서 "중국 본토"라는 개념은 일본인에 의해 만들어졌고 몽골, 만주, 그리고 중국의 다른 지역 침략을 위한 도구가 되었다는 이론을 제시했다. 구계강의 글은 "中华民族"(중국 민족)의 정의와 기원에 대한 격렬한 논쟁을 불러일으켰고,[21][22] 이는 중일 전쟁에서 중국 국민을 통합하는 데 기여했으며, 이후 확립된 중화민족 개념에도 영향을 미쳤다.

한족이 주를 이루는 "중국 본토"와 위구르족을 위한 동튀르키스탄(신장 위구르 자치구)이나 티베트족을 위한 티베트와 같은 소수 민족의 다른 지역으로 중국을 분리하는 것은 국가 승계 원칙에 기반한 중국 현행 영토 경계의 정당성을 훼손할 수 있다는 비판이 있다. 중국학자 콜린 매커러스(Colin Mackerras)는 외국 정부가 일반적으로 중국의 소수 민족 지역에 대한 중국의 주장을 수용해 왔다고 지적하며, 정권이 바뀔 때마다 국가의 영토를 재정의하면 끝없는 불안정과 전쟁을 초래할 것이기 때문이라고 설명한다. 또한 그는 "청나라의 경계가 불법이라고 여겨진다면, 훨씬 광대한 당나라의 경계보다는 훨씬 작은 명나라로 되돌아가야 하는 이유는 무엇인가?"라고 반문하며 영토 기준 설정의 어려움을 지적한다.[23]

역사적으로 "중국 본토"라는 개념은 청나라 말기에 도입되어, 당시 18개 성(省)이 통치하는 지역을 “내지 십팔성(内地十八省)”이라고 표현하게 되었다. 또한, 청나라 말기부터 중화민국 초기(청말민초)에는 혁명파나 중국 공산당 관계자들이 이 개념을 받아들여 “중국 본부(中國本部)”라는 용어를 사용하기도 했다. 예를 들어, 쩌우룽(鄒容)의 『혁명군(革命軍)』(1903년)[37], 쑨원(孫文)의 『건국방략(建國方略) 실업계획(實業計劃)』(1921년)[38], 중국 공산당 제2차 전국대표대회(1922년)의 “대회 선언(大會宣言)”[39]이나 “제국주의와 중국 및 중국 공산당에 관한 결의안(帝國主義と中國及び中國共産黨に関する決議案)”[40] 등에는 “중국 본부”라는 표현이 사용되었다. 대만에서 출판된 역사 서술 중에는 보양(柏楊)의 『중국인 사강(中國人史綱)』(1979년)이나 쉬줘윈(許倬雲) 등의 글처럼 제2차 세계 대전 이후에도 “중국 본부”라는 표현이 사용되는 경우가 있다.

그러나 그 후 “중화민족” 개념이 확산되면서 중화민국과 그 후의 중화인민공화국에서는 “중국 본부”는 배제되는 표현이 되었다. 1950년대에 첸무(銭穆)는 『중국 역대 정치 득실(中國歴代政治得失)』에서 “중국 본부”는 “외세가 의도적으로 사실을 혼란시켜 침략의 구실로 만들어낸 것”이라고 비판했다.

“중국 본토”라는 용어는 중화민족의 역사적, 문화인류학적 핵심 지역이라는 의미로 해석될 경우에는 논쟁의 소지가 적을 수 있다. 일반적으로 이 개념은 유동적인 면이 있으며, 정의도 문맥에 따라 자주 바뀐다. 포함되거나 제외되는 지역에 따라 중국 본토의 현대적 해석에도 영향을 받는다.

참조

[1]

웹사이트

Glossary – China

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress Country Studies

[2]

웹사이트

Outer China

http://depts.washing[...]

[3]

논문

The Concept of 'Greater China': Themes, Variations, and Reservations

1993-12

[4]

서적

An Historical, Geographical, and Philosophical View of the Chinese Empire...

Printed for, and sold by the editor; J. Ridgway; and W. Button

1795

[5]

문서

Copyright has passed, "Full View" available through Google Books

[6]

간행물

China: The Sleep and the Awakening

1887

[7]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2007

[8]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

1895

[9]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

1995

[10]

문서

reinventing china

https://web.archive.[...]

2006

[11]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2004

[12]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2004

[13]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2001

[14]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2004

[15]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2012

[16]

서적

(Title unknown)

https://books.google[...]

2009

[17]

서적

How the Qing Became China

Rowman & Littlefield

2006

[18]

서적

China's Last Empire - The Great Qing

https://books.google[...]

Harvard University Press

2010-02-15

[19]

논문

"中国本部"一名亟应废弃

http://www.shehui.pk[...]

[20]

웹사이트

中国本土

https://www.weblio.j[...]

[21]

웹사이트

"中华民族是一个"?——追记抗战初期一场关于中国是不是多民族国家的辩论

http://theory.people[...]

2008-12-29

[22]

웹사이트

徘徊到纠结——顾颉刚关于"中国"与"中华民族"的历史见解

http://www.sohu.com/[...]

2017-02-27

[23]

서적

State and Society in 21st Century China: Crisis, Contention and Legitimation

Psychology Press

[24]

서적

The Revolutionary Army

[25]

웹사이트

http://www.mainlesso[...]

[26]

웹사이트

http://mars.wnec.edu[...]

[27]

문서

東京帝国大学文学部東洋史学専攻の研究対象地域区分

[28]

서적

広辞苑第2版

[29]

웹사이트

http://lcweb2.loc.go[...]

[30]

웹사이트

http://www.britannic[...]

[31]

문서

外中国の管理方法

[32]

서적

シナ帝国全誌

1735

[33]

서적

中国全史 (l'Histoire générale de la Chine)

[34]

문서

Google ブックスで全文閲覧可能

[35]

간행물

China: The Sleep and the Awakening

1887

[36]

문서

외몽골의 독립

[37]

웹사이트

第四章 革命必剖清人种

http://www.my285.com[...]

[38]

문서

The International Development of China (중국어 번역본)

[39]

웹사이트

중국 공산당 제2차 전국 대표 대회 선언

http://past.people.c[...]

2011-12-18

[40]

웹사이트

“국제 제국주의와 중국 및 중국 공산당”에 관한 결의안

http://past.people.c[...]

2011-12-18

[41]

문서

티베트 동부

[42]

웹사이트

Republic of China Yearbook 2008 -- Chapter 2: People and Language

http://www.gio.gov.t[...]

[43]

웹인용

중국 관내 지역 독립 운동에 대한 연구의 성과와 과제

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

[44]

웹인용

Glossary -- China. Library of Congress Country Studies

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com