한사군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

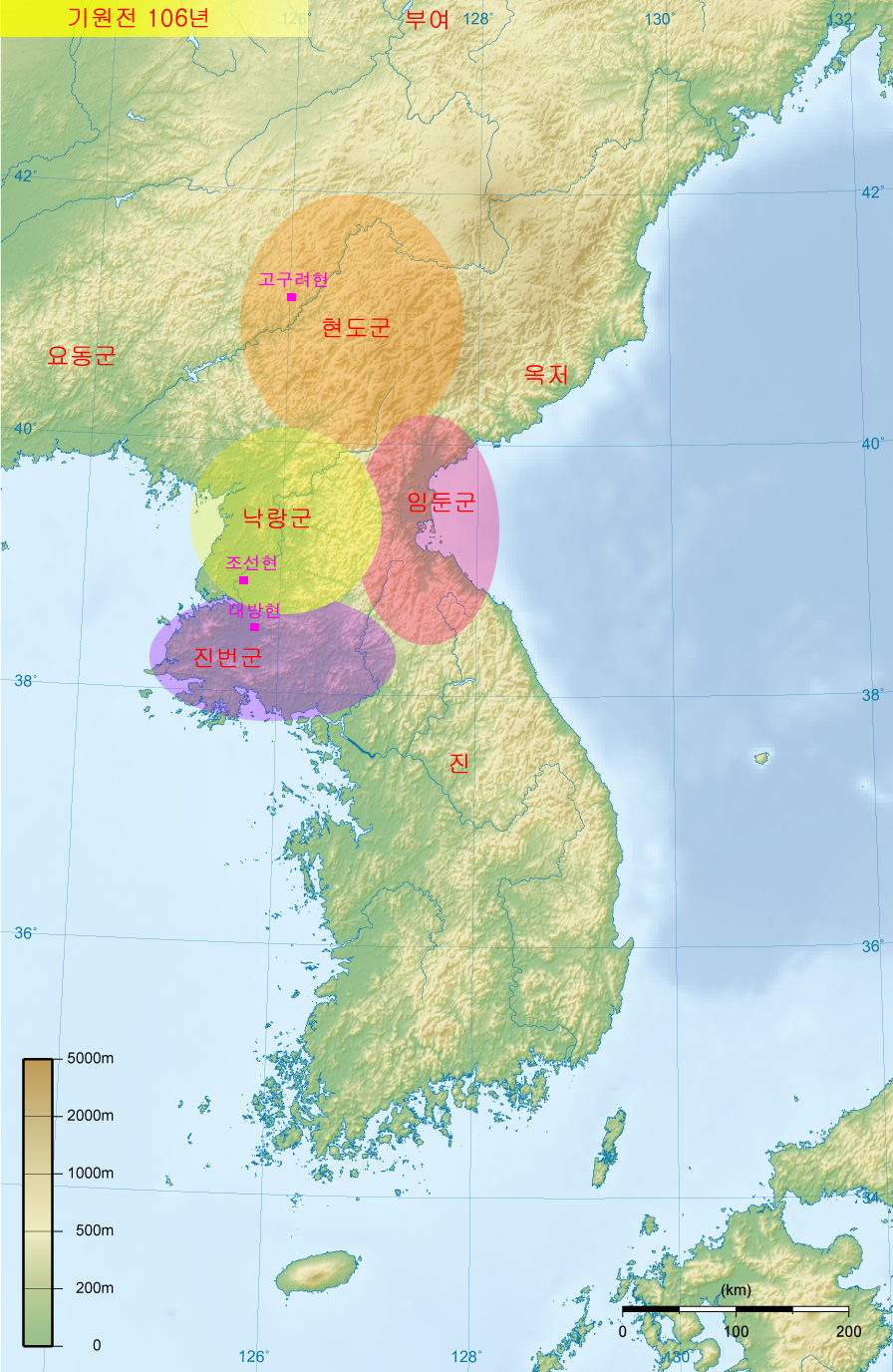

한사군은 기원전 108년, 한 무제가 고조선을 멸망시킨 후 한반도와 그 주변 지역에 설치한 중국의 군현을 통칭한다. 낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군으로 구성되었으며, 초기에는 한나라의 직접 지배를 시도했으나 현지 세력의 저항과 변동을 겪었다. 한사군은 주변 토착 사회의 철기 문화 발전에 영향을 미쳤으며, 2세기 후반 중국의 혼란기에 들어서면서 고구려, 백제 등의 공격으로 점차 쇠퇴하여 4세기 초에 멸망했다. 한사군의 위치에 대한 논란은 현재까지도 이어지고 있으며, 평양 일대, 요동 지역 등 다양한 주장이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고조선-한나라 관계 - 고조선-한 전쟁

고조선-한 전쟁은 위만조선과 전한 간의 전쟁으로, 한나라가 고조선을 멸망시키고 한사군을 설치하여 한민족이 삼국으로 정립되는 계기가 되었다. - 위만조선 - 전한 무제

전한의 제7대 황제인 전한 무제는 54년간 재위하며 유교 기반 중앙집권 강화, 흉노 정벌을 통한 영토 확장, 소금과 철의 전매제 등 경제 개혁을 추진하여 전한의 최전성기를 이끌었으나, 과도한 군사 지출, 사치스러운 생활, 무고의 난 등 부정적인 면모도 보였다. - 위만조선 - 왕검성

왕검성은 왕험성으로도 불리며 고조선의 수도로 알려진 성으로, 여러 역사 기록에 등장하고 고조선 멸망 당시 우거왕이 농성전을 벌였던 곳으로 기록되나, 위치에 대해서는 요동설과 평양설이 엇갈리고 한국 사학계에서는 평양설이 주류를 이룬다. - 한사군 - 낙랑군

낙랑군은 기원전 108년 한무제가 위만조선 멸망 후 설치한 한나라의 군현으로, 주변 소국에 영향력을 행사하다가 고구려에 의해 멸망했다. - 한사군 - 낙랑국

낙랑국은 고대 한반도에 존재했던 국가로, 그 성격과 위치에 대한 다양한 견해가 존재하며, 신라와 고구려와의 관계 속에서 멸망했다.

2. 역사

2. 1. 설치 배경

기원전 2세기, 한반도와 만주 지역에는 고조선, 부여, 옥저, 동예, 삼한 등 다양한 정치 세력이 존재했다. 특히 고조선은 강력한 세력을 형성하여 한나라와 대립했다. 기원전 109년, 한 무제는 고조선을 침공하여 기원전 108년에 멸망시키고 한사군을 설치했다.전한은 기원전 108년에 고조선을 멸망시킨 후 낙랑군, 진번군, 임둔군의 3군을 위만조선 영내에 설치하였으며, 기원전 107년에 다시 예맥 지방에 현도군을 설치하였다. 그러나 현도군의 위치는 한반도 내가 아닌 요서와 요동 일부 지역이라는 학설이 유력하다. 기원전 82년에 이르러 진번·임둔 양군을 폐지하여 진번군을 낙랑군에, 임둔군을 현도군에 각각 병합시켰으며, 기원전 75년에는 토착민의 반발로 현도군이 요동 방면(지금의 혼하(渾河) 상류의 흥경(興京) 노성(老城) 지방)으로 옮겨졌다. 이때 현도군에 통합되었던 임둔군의 현들은 낙랑군에 편입되어 최종적으로 구 위만조선의 영역에는 낙랑군이 남게 되었다.

발굴된 기록에 따르면 한사군은 한나라의 핵심 지역과 다르게 통치되지 않았다. 진한과 변한과 같은 인접한 한반도 세력은 낙랑군으로부터 거울과 같은 물품을 수입했다. 토착 세력이 한 문화를 받아들이기 시작하면서 서기 1세기와 2세기에 혼합된 낙랑 문화가 발전했다.

2. 2. 설치 및 변천

기원전 108년 한나라는 위만조선을 멸망시킨 후 위만조선 영내에 낙랑군, 진번군, 임둔군의 3군을 설치하였고, 기원전 107년에는 예맥 지역에 현도군을 설치하였다.[9][10] 그러나 현도군의 위치는 한반도 내가 아닌 요서와 요동 일부 지역이라는 학설이 유력하다.[9] 초기에는 한나라가 직접 지배를 시도했으나, 현지 세력의 저항으로 인해 어려움을 겪었다.기원전 82년 진번군과 임둔군은 폐지되었고, 진번군은 낙랑군에, 임둔군은 현도군에 각각 통합되었다.[9] 기원전 75년에는 토착민의 반발로 현도군이 요동 방면(지금의 혼하 상류의 흥경 노성 지방)으로 이동했다.[9] 이때 현도군에 통합되었던 임둔군의 현들은 낙랑군에 편입되어, 최종적으로 구 위만조선의 영역에는 낙랑군이 남게 되었다. 낙랑군은 진번·임둔의 영역에 각각 남부도위와 동부도위를 설치하여 관리하였다.

신나라의 왕망 시기에는 태수의 관직을 태윤(太尹)으로 바꾸었는데, 평양 인근에서‘낙랑태윤장(樂浪太尹章)’이라 찍힌 봉니(捧泥)가 발굴되었다.[38] 신나라 말기의 혼란기에 낙랑군에는 반란이 일어나 낙랑사람 왕조가 스스로 대장군 낙랑태수(大將軍 樂浪太守)라고 칭하였다. 후한 광무제는 서기 30년에 왕준(王遵)을 보내서 낙랑군을 다시 정복하고 패수 이남을 영토로 확정하였다. 한편 현도군은 후한 초기에 고구려의 압력을 받아 다시 무순 지방으로 이치되었다.

2세기 후반, 중국이 혼란에 빠지자 요동군을 중심으로 공손탁이 독립적인 세력을 갖추어 낙랑 및 현도까지 지배하였다. 이 시기 낙랑군은 고구려 및 한이 강성하여 주변 소국들을 제압하지 못하고 다수의 민호가 삼한으로 유망하기도 하였다. 공손강은 3세기 초 낙랑군의 남쪽 현을 분리하여 대방군을 설치하였으며 공손모·장창 등을 파견하여 삼한으로 유망하는 유민(流民)을 막았다.

위가 건국된 후 명제는 238년, 사마의를 파견하여 공손연을 토벌하는 과정에서 유흔과 선우사를 파견하여 낙랑·대방을 평정하였다. 서진이 건국된 이후 백제 및 고구려의 공격이 가속화되어 낙랑 및 대방군은 점차 약화되었다. 276년에는 유주를 분할하여 평주(平州)를 신설하고 낙랑·대방을 속하게 하였다. 300년 이후 오호십육국시대의 혼란이 시작되면서 서진의 수도 낙양이 전조에 함락되자(311년) 낙랑군과 대방군은 더 버틸 힘을 상실하였다. 313년 미천왕은 낙랑을 공격하여 2천의 남녀를 포로로 잡았으며 낙랑·대방의 군벌 장통이 모용씨에게 투항한 뒤, 314년에 대방군까지 축출되면서 소멸되었다.

이후에도 모용씨 및 북위 시기에 낙랑 및 대방군은 요동 및 요서 지역에서 계속 존속되거나 이름만 존재하는 군현으로 나타나기도 한다.

고조선 멸망 이전에 창해군이라는 단일 군현이 한반도 북부에서 만주 남부에 걸쳐 있었다. 동예의 군주이자 위만조선의 신하였던 남려는 고조선 우거왕에 반기를 들고 28만 명을 이끌고 한나라에 항복했다. 이 반란 이후 군현이 설치되었으나, 2년 만에 공손홍에 의해 폐지되었다.[8]

2. 3. 3세기 이후의 상황

2세기 후반, 중국이 혼란기에 접어들면서 요동의 공손씨가 낙랑군과 현도군을 지배했다.[15] 공손도는 189년 동탁에 의해 요동군 태수로 임명되었고,[15] 고구려와 오환의 영토로 세력을 확장했다.[15] 조조가 공손도에게 칭호를 수여하려 하자, 그는 이를 거부하고 스스로를 왕이라고 칭했다.[15] 그의 아들 공손강은 204년에 대방군을 설치했다.[11] 3세기 초, 공손강은 낙랑군 남쪽에 대방군을 설치했다.[11]위나라 건국 후, 사마의는 공손연을 토벌하고 낙랑군과 대방군을 평정했다.[18] 238년, 고구려는 조위와 동맹하여 요동 정권을 전복시켰다.[18] 고구려를 침략한[18] 위나라 장군 관구검은 고구려의 수도 환도를 함락시키기도 하였다.[18]

서진 시대에는 백제와 고구려의 공격으로 낙랑군과 대방군이 약화되었다.[19] 313년, 고구려 미천왕은 낙랑군을 공격하여 멸망시켰고,[19] 이후 대방군도 멸망했다.[11] 자치통감에 따르면, 313년에 낙랑, 대방 지역의 군벌 장통(張統)이 미천왕의 공격을 받아 모용외에게 항복하였고, 모용외는 요서·요동 지역에 낙랑군을 설치하고 장통을 태수로 삼았다.[46][47] 그러나 주류 사학계에서는 이 시기 모용외가 설치한 낙랑군을 혼동한 것이라고 보고 있다.[46][47] 이후 요동 및 요서 지역에서 낙랑군과 대방군의 이름이 나타나기도 하지만, 이는 실질적인 군현이 아닌 명목상의 존재였다.

3. 행정 구역

낙랑군은 25개 현으로 구성되었으며, 서기 2년 기준 62,812호, 406,748명의 인구가 기록되었다.[14] 임둔군은 현도군에 흡수되었고, 진번군은 낙랑군에 흡수되었다. 현도군은 3개 현으로 구성되었으며, 서기 2년 기준 45,006호, 221,845명의 인구가 기록되었다.[14] 역사 후기에 낙랑군에서 분리된 군현은 대방군으로,[11] 7개 현을 다스렸다.[12][13][14]

4. 문화

한사군 중 실제로 식민 정책을 수행한 것은 낙랑군과 현도군 정도이고, 그 중심지는 낙랑군이었다. 한때는 동(東)의 임둔군과 남(南)의 진번군을 병합한 적도 있었고, 대방군 역시 1세기밖에 존속하지 못하였고, 현도군도 두 차례나 이동하였기 때문에 한사군의 문화는 낙랑군 중심의 문화라고 할 수 있다.

5. 영향

한사군은 주변 토착 사회의 철기 문화 발전에 영향을 미쳤다. 김해 패총에서는 철부두(鐵斧頭)·쇳조각·화천(貨泉) 등이 출토되었는데, 이는 가야 지역이 낙랑·대방 사신의 중계지였기 때문에 화폐가 유포된 것으로 추정된다. 골벌국(骨伐國)이었던 경북 영천군 금호면 어은동 유적에서는 금속기가 발견되었는데, 백동경은 한대(漢代)의 일광경(日光鏡)으로 낙랑 유적, 남만주 지방, 서부 일본에서도 발견된 바 있다. 경주 외동면 입실리와 내동면 구정리에서는 겹꼭지 잔줄 거울(多鈕細文鏡), 철도(鐵刀)·철부(鐵斧)·철겸(鐵鎌) 등이 출토되었는데, 이는 중국 한대(漢代)의 것과는 다른 북방 계통 양식의 유물이다. 제주도에서는 1936년 오수전(五銖錢)·화천(貨泉)·대천오십(大泉五十)·포화(布貨) 등이 출토되었는데, 이는 왕망(王莽) 시대에 주조된 것으로, 제주도(탐라국)가 중한(中韓)과의 교역에서 중계 역할을 했음을 보여주는 유물로 평가된다. 낙랑군과의 교류는 주변 사회의 고대 국가 형성 과정에 영향을 주었다.

6. 역사 인식

《삼국유사》에서 사군이 폐지되고 이부(二府)로 재편된 것으로 잘못 표기한 이래 《동국통감》에서도 이를 받아들여 조선 초기까지는 사군-이부로 이어지는 것으로 파악되었다. 조선 중기 이후 실학자들에 의해 이부가 잘못된 것으로 밝혀지게 되어 사군의 사실만 받아들여졌다.

일제강점기에는 조선의 식민지배를 정당화시키기 위해 ‘타율성론’, ‘반도사관’ 등을 입증하는 수단으로 한사군이 사용되었다. 한사군을 중국의 식민지로 받아들이는 한편 기자조선, 위만조선을 모두 식민지 정권으로 규정하고 사대주의에 대해서도 타율적인 성격을 강조하여 한민족의 역사가 식민지로부터 시작되었다는 이론을 펼쳤다.

초기의 고구려는 한사군과 밀접한 지역에 위치하여 한사군과의 투쟁 속에 성장하였으며, 예(濊)나 맥(貊), 그리고 삼한도 한사군에 대항하였고, 한사군은 한반도에서 독자적인 국가의 성립을 지연시키는 결과를 가져왔지만, 한국인들의 민족의식을 각성시키는 데 결정적인 역할을 했다고 평가하였다.

국사편찬위원회에서 발간한 《한국사》에서는, 한사군은 동북아에 그다지 영향을 주지 못했으며, 20여 년 동안 대부분 중국 본토로 철수하고 낙랑군만이 평안도 일대에 남아 한나라와의 교역을 관리하는 무역기지로서의 역할을 했다는 언급 외에는 한사군에 대한 설명이 모두 삭제되었다.

한사군의 명칭에 있어서도 사군이 실제로 존속한 기간이 짧기 때문에 한군현이라는 명칭을 사용하기도 하며, 한나라 이후에도 존속한 군현을 설명하기 위해 '''동방변군'''(東方邊郡)이라는 명칭을 설정하기도 하였다.

한나라 시기 중국의 군현 정책에 대한 이해가 증가하면서 중국 본토에 설치된 내군(內郡)과 변경에 설치된 변군(邊郡) 또는 외군(外郡)의 성격을 구분하게 되었다. 초기에는 변군에 대한 직접적인 군현 지배를 시도하였으나 점차 변화하여 변군의 실제적인 통치는 한의 법률에 의해 이루어지지 않고 지방의 토착 세력에 의해 이루어졌으며 태수는 명목상의 지배자로 조공과 책봉을 통해서 간접적인 통제를 수행하였다.[39]

낙랑군 자체의 성격에 대하여 실질적인 중국의 군현 체제로 존속하였던 것은 전한 및 후한 시기에 불과하였으며 대부분의 시대에는 중국계 유이민 세력의 군벌 세력으로 존재하였다는 점을 지적하기도 한다.[40]

평양 낙랑 토성에서 낙랑예관이라는 이름이 붙은 와당 발견, 한무제 때 쓰던 오수전 동전, 3000여기의 이르는 목곽묘, 귀틀묘, 진실묘 발굴, 황해북도 봉산군에서 대방태수 무덤 발견 등으로 인하여 한국 사학계에서도 최근 인식이 급격하게 변화하고 있다.

그리고 위의 서술과 실제 역사를 비교하면 알겠지만 낙랑군은 420년간 지속이 되었으며 그 흔적은 공손연 등을 통하여 분명하게 나타난다.

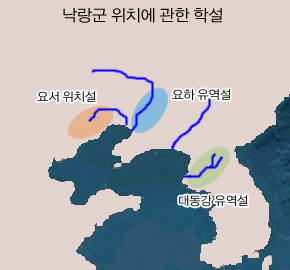

한사군의 위치에 대하여 과거부터 많은 논란이 있었다. 임둔군이나 진번군은 설치된 지 오래 지나지 않아 철폐되었고, 현도군 역시 랴오닝성 무순 방면으로 이동하였기 때문에 위치에 대한 논란은 주로 낙랑군을 두고 계속되었다.[41] 《삼국사기》를 비롯하여 고려-조선시대의 학자들은 낙랑군의 위치를 평양 일대로 비정하였다. 박지원 등의 일부 실학자들은 낙랑군의 위치를 요동 지역으로 비정하기도 하였다. 일제시대 이후 평양 일대에서 봉니(封泥)·한식(漢式) 무덤 등 낙랑 관련 유물들이 대량으로 발굴됨으로써 낙랑의 위치는 평양시 대동강 남안의 낙랑토성 일대임이 확증되었다. 2009년에는 평양에서 출토된 목간(2005년 출토)을 분석하여 낙랑군 소속 25개 현의 인구 규모와 정확한 위치 등을 판독·연구한 결과가 발표되었다.[41]

그러나 신채호 등의 일부 민족사학자 및 재야사학자들은 이를 인정하지 않고 낙랑이 요동 일대에 존재하였다고 주장하고 있다. 리지린을 비롯한 북한 학자들과 대한민국의 윤내현 등의 일부 학자들은 낙랑을 지금의 요하 서쪽이라고 주장하며,[42] 박영규 등의 일부 재야사학자들은 낙랑의 위치를 베이징 서쪽의 화북 지방이라고 주장하기도 한다.[43] 그러나 이러한 주장들에 대해서 대한민국 사학계는 고고학적인 증거를 무시한 채 문헌사료의 취합을 통해서 나타나는 것으로서 사실이 아니라고 비판하며 인정하지 않는다.[44]

북한 학계와 일부 대한민국 학계에서는 한나라가 한반도 일부를 병합한 것을 부정해 왔다. 이러한 수정주의 이론을 지지하는 사람들은 한사군(그리고 고조선)이 실제로는 한반도 밖에 존재했으며, 오늘날 중국의 요동반도 어딘가에 위치했다고 주장한다.[21][22][23]

한국에서 일제강점기 일본의 역사적, 고고학적 발견물을 제국주의적 위조로 낙인찍는 것은 부분적으로는 이러한 학자들이 낙랑군(한나라가 평양 근처 지역을 다스렸던 곳)을 발견하고 홍보했으며, 이 중국 군현이 한국 문명의 발전에 영향을 미쳤다고 주장했기 때문이다.[24] 묘, 장신구, 칠기 등 한나라의 고고학적 유물에 대해 북한 학자들은 이를 고조선이나 고구려의 유물로 재해석했다.[24] 예술 양식이 의심할 여지 없이 한나라에서 기원하여 이전의 고조선 청동 단검 문화와 대조되는 이러한 유물에 대해, 그들은 무역과 국제적 교류를 통해 도입되었거나 위조된 것이라고 주장하며, "어떤 경우에도 유물의 한국적 특성을 부정하는 근거로 해석되어서는 안 된다"고 주장한다.[26] 북한은 또한 낙랑군이 두 개가 있었으며, 한나라는 실제로는 요동반도의 요하에 낙랑군을 설치했고, 평양은 기원전 2세기부터 서기 3세기까지 존재했던 낙랑국이라는 "독립적인 한국 국가"가 통치했다고 주장한다.[25][27] 그들에 따르면, 낙랑군에 대한 전통적인 견해는 중국의 중화 민족주의자와 일본 제국주의자들에 의해 확대되었다.[25]

이 이론은 북한 학계에서 옹호되고, 한국의 일부 작가와 역사가들이 지지하지만, 미국, 중국, 일본의 대한민국 주류 학계에서는 인정받지 못하고 있다.[24][28][29][30][31] 고려 및 조선 왕조의 대부분의 한국 학자들은 한국의 역사 기록인 ''삼국유사''를 바탕으로 낙랑군의 위치를 오늘날의 평양 지역으로 간주했다. 1780년 청나라를 방문하여 만주에서 현지 조사를 실시한 조선 시대 실학 학자 박지원도 낙랑군이 요동에 있었다고 믿었다. 박지원은 ''열하일기''에서 군현의 위치가 실제로는 요동 지역에 있었다고 주장했다.[32] 1961년 중국 최고 대학인 베이징 대학에서 역사학 박사 학위를 취득한 존경받는 북한 역사가 리지린(李志燐)은 저서 ''고대 조선 연구''에서 중국 문헌의 초기 기록과 요동의 고고학적 발견을 토대로 한사군이 요동반도에 위치했음을 시사한다.[33] 한국의 또 다른 역사학자 윤내현도 1987년에 비슷한 연구를 발표하여 한사군이 한반도에 있지 않았다고 주장했다.[34]

6. 1. 위치 논란

한사군의 위치에 대하여 과거부터 많은 논란이 있었다. 임둔군이나 진번군은 설치된 지 오래 지나지 않아 철폐되었고, 현도군 역시 랴오닝성 무순 방면으로 이동하였기 때문에 위치에 대한 논란은 주로 낙랑군을 두고 계속되었다.[41] 《삼국사기》를 비롯하여 고려-조선시대의 학자들은 낙랑군의 위치를 평양 일대로 비정하였다. 박지원 등의 일부 실학자들은 낙랑군의 위치를 요동 지역으로 비정하기도 하였다. 일제시대 이후 평양 일대에서 봉니(封泥)·한식(漢式) 무덤 등 낙랑 관련 유물들이 대량으로 발굴됨으로써 낙랑의 위치는 평양시 대동강 남안의 낙랑토성 일대임이 확증되었다. 2009년에는 평양에서 출토된 목간(2005년 출토)을 분석하여 낙랑군 소속 25개 현의 인구 규모와 정확한 위치 등을 판독·연구한 결과가 발표되었다.[41]

그러나 신채호 등의 일부 민족사학자 및 재야사학자들은 이를 인정하지 않고 낙랑이 요동 일대에 존재하였다고 주장하고 있다. 리지린을 비롯한 북한 학자들과 대한민국의 윤내현 등의 일부 학자들은 낙랑을 지금의 요하 서쪽이라고 주장하며,[42] 박영규 등의 일부 재야사학자들은 낙랑의 위치를 베이징 서쪽의 화북 지방이라고 주장하기도 한다.[43] 그러나 이러한 주장들에 대해서 대한민국 사학계는 고고학적인 증거를 무시한 채 문헌사료의 취합을 통해서 나타나는 것으로서 사실이 아니라고 비판하며 인정하지 않는다.[44]

북한 학계와 일부 대한민국 학계에서는 한나라가 한반도 일부를 병합한 것을 부정해 왔다. 이러한 수정주의 이론을 지지하는 사람들은 한사군(그리고 고조선)이 실제로는 한반도 밖에 존재했으며, 오늘날 중국의 요동반도 어딘가에 위치했다고 주장한다.[21][22][23]

한국에서 일제강점기 일본의 역사적, 고고학적 발견물을 제국주의적 위조로 낙인찍는 것은 부분적으로는 이러한 학자들이 낙랑군(한나라가 평양 근처 지역을 다스렸던 곳)을 발견하고 홍보했으며, 이 중국 군현이 한국 문명의 발전에 영향을 미쳤다고 주장했기 때문이다.[24] 묘, 장신구, 칠기 등 한나라의 고고학적 유물에 대해 북한 학자들은 이를 고조선이나 고구려의 유물로 재해석했다.[24] 예술 양식이 의심할 여지 없이 한나라에서 기원하여 이전의 고조선 청동 단검 문화와 대조되는 이러한 유물에 대해, 그들은 무역과 국제적 교류를 통해 도입되었거나 위조된 것이라고 주장하며, "어떤 경우에도 유물의 한국적 특성을 부정하는 근거로 해석되어서는 안 된다"고 주장한다.[26] 북한은 또한 낙랑군이 두 개가 있었으며, 한나라는 실제로는 요동반도의 요하에 낙랑군을 설치했고, 평양은 기원전 2세기부터 서기 3세기까지 존재했던 낙랑국이라는 "독립적인 한국 국가"가 통치했다고 주장한다.[25][27] 그들에 따르면, 낙랑군에 대한 전통적인 견해는 중국의 중화 민족주의자와 일본 제국주의자들에 의해 확대되었다.[25]

이 이론은 북한 학계에서 옹호되고, 한국의 일부 작가와 역사가들이 지지하지만, 미국, 중국, 일본의 대한민국 주류 학계에서는 인정받지 못하고 있다.[24][28][29][30][31] 고려 및 조선 왕조의 대부분의 한국 학자들은 한국의 역사 기록인 ''삼국유사''를 바탕으로 낙랑군의 위치를 오늘날의 평양 지역으로 간주했다. 1780년 청나라를 방문하여 만주에서 현지 조사를 실시한 조선 시대 실학 학자 박지원도 낙랑군이 요동에 있었다고 믿었다. 박지원은 ''열하일기''에서 군현의 위치가 실제로는 요동 지역에 있었다고 주장했다.[32] 1961년 중국 최고 대학인 베이징 대학에서 역사학 박사 학위를 취득한 존경받는 북한 역사가 리지린(李志燐)은 저서 ''고대 조선 연구''에서 중국 문헌의 초기 기록과 요동의 고고학적 발견을 토대로 한사군이 요동반도에 위치했음을 시사한다.[33] 한국의 또 다른 역사학자 윤내현도 1987년에 비슷한 연구를 발표하여 한사군이 한반도에 있지 않았다고 주장했다.[34]

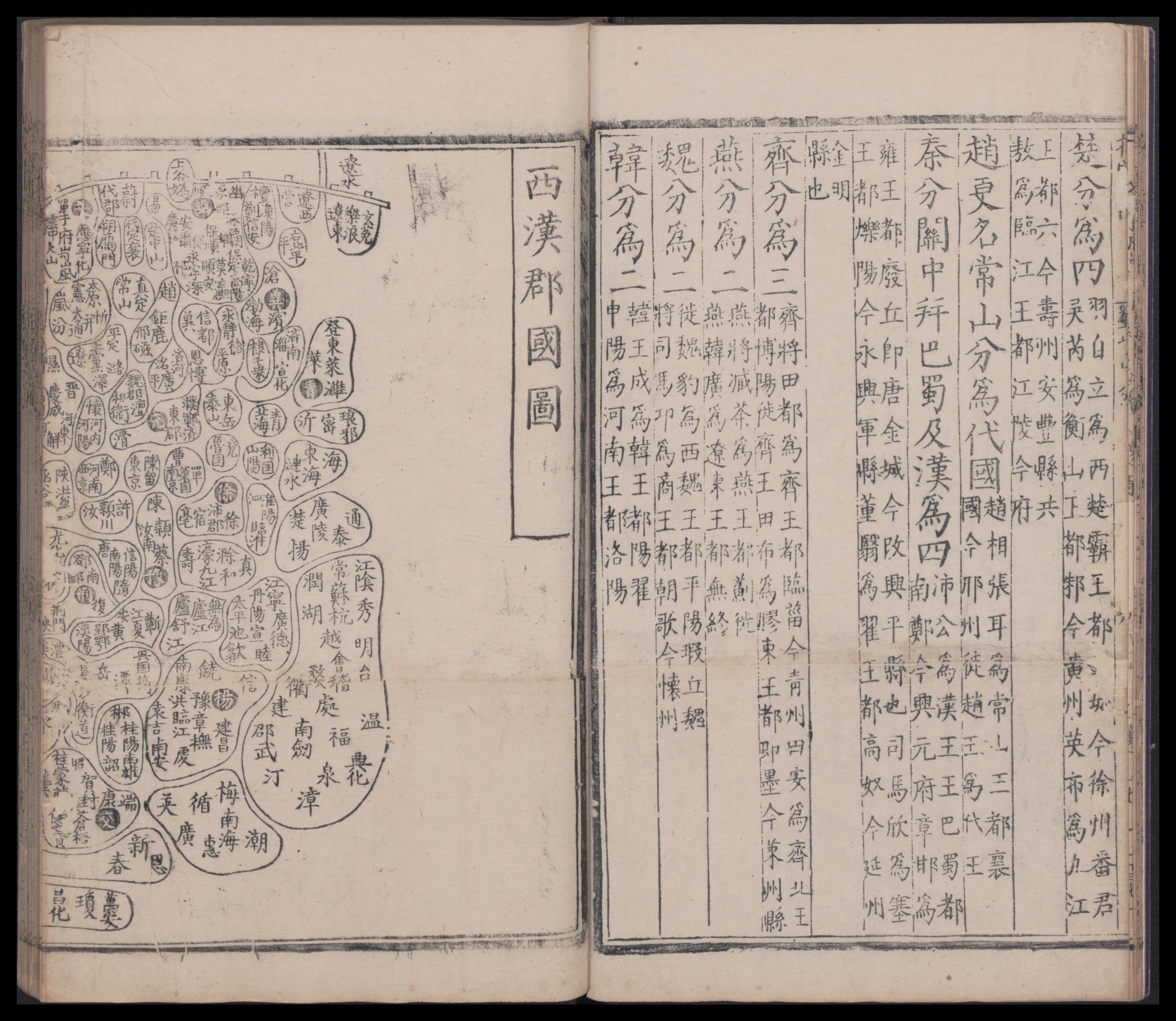

7. 문헌 기록

《사기》〈조선열전〉에는 고조선의 멸망 과정을 설명하면서 “조선을 평정하고 사군을 설치했다.”라고 기록되어 있으나, 사군의 이름은 기록되지 않았다.[45] 《사기》〈남월열전〉,〈서남이열전〉 등에도 설치된 군의 이름이 기록되지 않았다.

《한서》〈조선전〉에는 《사기》의 기록을 거의 그대로 옮겨 적고 있으나, 한사군의 명칭이 명시되어 있다. 〈지리지〉에는 낙랑군과 현도군에 대한 설명이 나오는데 낙랑군은 원봉 3년(기원전 108년), 현도군은 원봉 4년(기원전 107년)으로 설치된 연도가 다르게 나타난다.

사마상여가 지었다고 전해지는 문서에는 임둔군, 진번군의 위치를 장안으로부터 각각 6138리, 7640리 떨어져 있다고 기록하고 있다. 그러나 사마상여는 무제가 조선을 평정하기 9년 전에 죽었기에 이 문서의 진위 여부가 논란이 되고 있다.

《후한서》〈군국지〉에는 낙랑군과 현도군에 대한 설명이 나타난다. 간략한 건치연혁과 함께 낙양과의 거리를 각각 5000리, 4000리로 기록하고 있다.

《삼국지》〈동이전〉에는 낙랑 및 대방군의 역사가 간략하게 기록되어 있다. 건안(建安) 연간(196~220)에 요동의 군벌 공손강이 낙랑의 둔유현(屯有縣) 이남을 분할하여 대방군을 설치했으며, 경초(景初) 연간(237~239)에 사마의가 공손연을 공격하여 복속시켰다고 한다.

《진서》〈지리지〉에는 낙랑군의 역사가 간략하게 기록되어 있다. 276년에 평주(平州)를 신설하고 낙랑군을 소속시켰다고 한다.

《자치통감》〈진기(晉紀)〉에는 낙랑군 폐지 기사가 기록되어 있다. 313년에 낙랑, 대방 지역의 군벌 장통(張統)이 미천왕의 공격을 받아 견디지 못하고 백성들을 이끌고 선비족의 모용외에게 항복하였다고 한다.[46][47] 모용외는 자신의 세력권인 요서·요동 지역에 낙랑군의 피난민을 받아 낙랑군을 설치하고 장통을 태수로 삼았다. 이와 관련해서 요동이나 요서 일대에 낙랑군을 비정하는 주장에 대해 주류 사학계에서는 이 시기 모용외가 설치한 낙랑군을 혼동한 것이라고 보고 있으나,[46][47] 재야사학계에서는 이 내용이 교치와는 무관하다고 주장하고 있다.[48]

참조

[1]

웹사이트

Contested domains: The Poetic Dialogue between a Ming Emperor and a Chosŏn Envoy

http://www.chinaheri[...]

2012-04-02

[2]

웹사이트

The Antagonistic Complicity of Nationalisms

https://docs.google.[...]

2012-04-02

[3]

웹사이트

Early Korea

http://www.shsu.edu/[...]

2015-06-15

[4]

서적

Korea, Old and New: History

1990

[5]

서적

The studies of the Korean history

PYbook

1976

[6]

book

Korea, Old and New: A History

https://archive.org/[...]

Korea Institute, Harvard University

[7]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[8]

Encyclopedia

창해군

http://terms.naver.c[...]

[9]

한서

前漢書

https://zh.m.wikisou[...]

[10]

한서

玄菟郡

https://zh.m.wikisou[...]

[11]

웹사이트

Control or Conquer?

http://english.histo[...]

2024-04-12

[12]

통전

邊防 朝鮮

[13]

삼국지

魏書 烏丸鮮卑東夷傳 穢

https://zh.m.wikisou[...]

[14]

후한서

東夷列傳 濊

https://zh.m.wikisou[...]

[15]

웹사이트

Gongsun Du 公孫度, Gongsun Kang 公孫康, Gongsun Gong 公孫恭, Gongsun Yuan 公孫淵 (www.chinaknowledge.de)

http://www.chinaknow[...]

[16]

뉴스

History: King Sansang

https://world.kbs.co[...]

2015-03

[17]

book

Records of the Three Kingdoms

https://zh.wikisourc[...]

[18]

간행물

"Control or Conquer? Koguryǒ's Relations with States and Peoples in Manchuria,"

https://web.archive.[...]

2007-06

[19]

서적

The History of Lelang Commandery

Harvard University

2013

[20]

웹사이트

Archived copy

http://eng.buddhapia[...]

2011-04-14

[21]

웹사이트

매국사학의 몸통들아, 공개토론장으로 나와라!

http://www.ngo-news.[...]

ngonews

2015-12-24

[22]

웹사이트

요서 vs 평양... 한무제가 세운 낙랑군 위치 놓고 열띤 토론

http://www.segye.com[...]

Segye Ilbo

2016-08-21

[23]

웹사이트

"갈석산 동쪽 요서도 고조선 땅" vs "고고학 증거와 불일치"

http://news.naver.co[...]

The Dong-a Ilbo

2017-04-14

[24]

citation

Constructing "Korean" Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State Formation Theories

https://books.google[...]

Harvard University Asia Center

[25]

간행물

An Outline History of Korean Historiography

[26]

문서

Ch'oe (1980), p. 509

[27]

간행물

Centering the Periphery: Manchurian Exile(s) and the North Korean State

[28]

book

North Korea: A Country Study

https://books.google[...]

Nova Science Publishers

[29]

book

Korea: Current Issues and Historical Background

Nova Science Publishers

[30]

book

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

[31]

book

Sourcebook of Korean Civilization

https://books.google[...]

Columbia University Press

[32]

웹사이트

https://zh.m.wikisou[...]

[33]

웹사이트

CHINA'S IMPACT ON KOREAN PENINSULA UNIFICATION AND QUESTIONS FOR THE SENATE

https://www.govinfo.[...]

[34]

문서

True Understanding of Old Choson." Korea Journal 27:12 (December 1987): 23-40

[35]

book

世界の歴史〈7〉大唐帝国

河出書房新社

1989-09-01

[36]

문서

田中 2008

[37]

서적

Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea

Yonsei University Press

1972

[38]

문서

1933년 낙랑치지 토성리 출토, 국립중앙박물관 소장

[39]

서적

한중관계사

아르케

1999

[40]

간행물

고조선의 위치와 강역

1988

[41]

웹사이트

한국목간학회 판독회 보도

http://media.paran.c[...]

[42]

간행물

남북역사학의 쟁점 고대사의 강역, 어디까지 우리 땅이었나

1990

[42]

뉴스

출토 옷감서 찾은 낙랑공주 '최리왕 낙랑국'

http://n.breaknews.c[...]

브레이크뉴스

2011-12-05

[43]

서적

한권으로 읽는 백제왕조실록

웅진닷컴

[44]

서적

단군, 만들어진 신화

산처럼

2004

[45]

서적

한국사를 뒤흔든 위서

인물과 사상사

2004

[46]

서적

동사강목

1778

[47]

뉴스

上古史 논쟁, 양식과 룰을 지키자

https://news.naver.c[...]

[48]

문서

우리 안의 식민사관

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com